一位被忽略的明代书法大家莫是龙

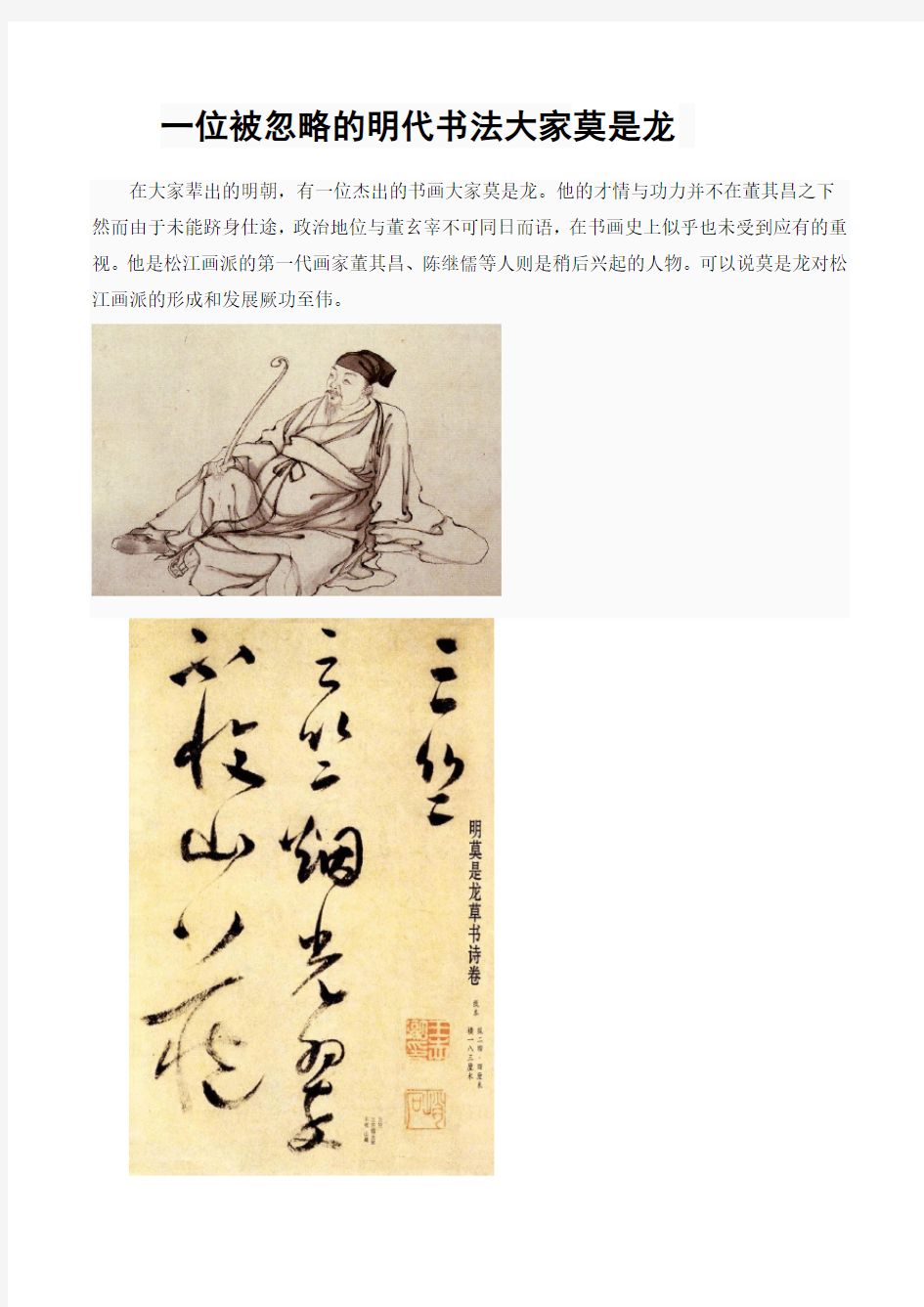

在大家辈出的明朝,有一位杰出的书画大家莫是龙。他的才情与功力并不在董其昌之下然而由于未能跻身仕途,政治地位与董玄宰不可同日而语,在书画史上似乎也未受到应有的重视。他是松江画派的第一代画家董其昌、陈继儒等人则是稍后兴起的人物。可以说莫是龙对松江画派的形成和发展厥功至伟。

莫是龙(1537-1587)明代画家,得米芾石刻云卿二字,因以为字,后以字行,字云卿,更字廷翰,号秋水,又号后明,华亭人。莫是龙出身仕宦之家,其父莫如忠,嘉靖戊戌(1538)进士,是个学问渊博的人。

莫是龙从小就显示超人的感悟能力,相传莫是龙十岁能文,擅长书画。著有诗集《石秀斋集》十卷,《四库总目》又著《画说》,并传于世。书中各条,并见于董其昌《画禅室随笔》《画旨》《画眼》诸书,文句小有出入。书中论画宗旨倡导南北宗论,褒“文人士大夫画”,主张“不行万里路,不读万卷书,欲作画祖,其可得乎?”,贬“刻画”和“画史纵横习气”,强调“画家以古为师已自上乘,进此当以天地为师”,学古人亦需“一变古法”,不能“一与临本同”。这些论点对后世具有深远影响。

董其昌早年拜师莫如忠,在莫家私塾就读,得以结识莫是龙,与他谈书论画,奠定

然而,莫是龙的仕途却异常坎坷,曾四上京都,其中两次赴考都折戟沉沙,这对他的

莫是龙极富文才,诗文皆情辞两美。莫是龙在32岁时便有《莫少江集》问世。当时

毫不掩饰好恶情感的外露,傲视世俗的各种陈规陋习,率然坦露自己的心胸,这或

莫是龙的生活是艺术的,其艺术是诗意的。48岁那年十月,与沈周南等文友夜集小

可惜的是,莫是龙正是在这个颠峰状态倏然而逝,年仅五十一岁。“疾革时,尚与

『师匠不古,终乏梯航』,莫是龙的这句话很好地诠释了莫氏父子书法观念的核心:

明代书法欣赏 于谦 于谦(1398-1457),字廷益,钱塘(今杭州)人,自幼聪颖过人,青年时代就写下了《石灰吟》:“千锤万击出深山,烈火焚烧若等闲。粉身碎骨全不怕,要留清白在人间”的著名诗篇。在三十余年的为官生涯中,清正廉明,兴利除弊,刚正不阿。 明正统十四年(1436年),北方瓦剌人侵犯边关,明英宗驾御亲征,却让太监王振任总指挥,50万明军在土木堡大败,英宗被俘,京师动摇。瓦剌以“送驾还朝”为名,长驱直入,并侵占京师门户紫荆关。社稷危机万分。于谦临危受命为兵部尚书,拥立英宗之弟朱祁钰为帝,统率军民抗敌,瓦剌大败,终于认输献出英宗,取得北京保卫战全胜。天顺元年(1457)英宗复辟,于谦被诬陷而遭杀害,时年59岁。七年后始得昭雪,遗体归葬故乡,墓侧建祠堂。墓与祠在文革中被毁,1982年重修。 于谦善书法,其书静穆高雅,气韵盈沛,遗墨《题公中塔图赞》帖,为普朗和尚题其师所遗公中塔图及赞语。用笔劲峭有力,畅达清丽,意如行云流水。此手迹曾经安岐、顾崧等人收藏,现藏于北京故宫博物院 于谦题公中塔图赞 于谦《题公中塔图赞》,行书,北京故宫博物院藏。 文信 文信,明洪武初人,号雪山,永嘉人。工书,楷、行俱佳。 文信野秀轩记

文信《野秀轩记》,楷书,香港中文大学文物馆藏。

文信跋赵孟頫《人骑图》,行书,北京故宫博物院藏。

文信跋燕肃《春山图》,行书,北京故宫博物院藏。 张宇初 张宇初(1359-1410),明代正一派道士,历代天师中最博学者之一。有道门硕儒之称。字子旋(音XUAN,别字),别号耆山。是四十二代天师张正常长子,于明洪武十年(公元1377)嗣教,为第四十三代天师。明洪武十三年(公元1380)敕受“正一嗣教道合无为阐祖光范大真人”,总领天下道教事。二月,特召入朝,勉励修节以格神明,诰封其母包氏为清虚冲素妙善玄君,命建斋设醮于(南京)紫金山和神乐观。庚午年(1390)入觐,降敕重建大上清宫。 著作遗世者有《岘泉集》十二卷(见《道藏》,《四库全书》录为四卷),《道门十规》,《元始无量度人上品妙经通义》四卷,及诗文序论等文章,为方内方外之士所敬重。并擅画墨竹,精于兰蕙,兼长山水。曾画《秋林平远图》,洪武三十一年(1398)所画的《夏林清隐图》轴传世,现存日本。 张宇初自幼喜读书,除熟谙其世传的符箓斋醮术外兼博揽众家之长,尤善于词墨,为当时名人雅士所重。苏伯衡称其“形峻而学广,灵仙飞化之变”,梵祝禳祈之灵异。“儒经释典……诸子百家,多所涉猎……”宋濂亦赞曰:“颖悟有 文学,人称为列仙之儒”。“……国初名僧辈出,而道家之有文者独宇初一人……”。

明朝11位惊世人物及其书法欣赏 大明朝绵延近三百年,无数风流人物事迹震撼当时,故事传至今世。这里选取11位惊世人物试论其惊世原因,并呈献其书迹与各位共赏: 【1】见标题图朱元璋(1328-1398),惊世原因——明王朝的开国皇帝。 朱元璋原名重八,后取名兴宗,字国瑞。汉族,濠州(今安徽凤阳县东)钟离太平乡人,25岁时参加郭子兴领导的红巾军反抗蒙元暴政,龙凤七年(1361)受封吴国公,十年自称吴王。元至正二十八年(1368),在基本击破各路农民起义军和扫平元的残余势力后,于南京称帝,国号大明,年号洪武,建立了全国统一的封建政权。朱元璋统治时期被称为“洪武之治”。《大军帖》是朱元璋写给部将的一封信。从内容分析,此时朱氏已消灭陈友谅、张士诚等势力,正全力攻打北方,战事仍频。大军所过之处,收降元朝官员甚多,就如何妥善处置告喻部下。信文明白晓畅,对研究明初军事形势和政治方略颇有参考价值。幅末有“朱”字花押。此帖书风健拔瘦劲,点画稚拙流畅,得自然生动之趣。【2】高启(1336~1374)明初著名诗人。字季迪,长洲(今江苏苏州)人。与杨基、张羽、徐贲合称“吴中四杰”。元末曾隐居吴淞江畔

的青丘,故自号青丘子。明初受诏入朝修《元史》,授翰林院编修。高启为人孤高耿介,思想以儒家为本,兼受释、道影响。他厌倦朝政,不羡功名利禄。因此,洪武三年(1370)秋,朱元璋拟委任他为户部右侍郎,他固辞不受,被赐金放还;但朱元璋怀疑他作诗讽刺自己,对他产生忌恨。高启返青丘后,以教书治田自给。苏州知府魏观修复府治旧基,高启为此撰写了《上梁文》。因府治旧基原为张士诚宫址,有人诬告魏观有反心,魏被诛;高启也受株连腰斩。惊世原因有二: ——好友姚广孝因其被杀痛恨洪武朝廷,助朱棣夺取皇位。——解放后毛泽东因其两句诗“雪满山中高士卧,月明林下美人来”发动身边工作人员搜寻其作者。高启《题仕女图诗》:【3】姚广孝(1335-1418),元末明初政治家、高僧,惊世原因——助朱棣夺取皇位。 姚广孝出自显赫的吴兴姚氏。元至正十二年(1352)出家为僧,法名道衍,字斯道,自号逃虚子。苏州长洲县(今江苏苏州)人。姚广孝通儒、道、佛诸家之学,善诗文。与文学家宋濂、高启等交友,又从灵应宫道士席应真习道家《易经》、方术及兵家之学。游嵩山寺,相者袁珙说他:“是何异僧!目三角,形如病虎,性必嗜杀,刘秉忠流也。”二十三年(1363)于径山从愚庵大师潜心于内外典籍之学,成为当时较有名望的高僧。但始终未曾放弃成就大业的抱负,追求功利,仰慕

明代书法艺术概论肖燕翼明代书法是中国书法史上继宋、元以来的帖学书法的发展阶段;即是以效仿晋、唐法帖书法,来创造本时代的新的书法艺术风貌。一自北宋以来,特别是苏轼、黄庭坚、米芾等代表宋代书法艺术最高成就的艺术大家出现以后,标志着中国书法在彻底脱离开原来“附丽”于汉文字演变的重要艺术依据后,将朝着在原有的书法传统基础上,化陈为新,演变出个性鲜明,并由个性群体以集中反映时代的艺术新风,以这样的一条艺术途径来发展书法艺术。在晋、唐时代,尤其在魏晋时,对人物价值的认识曾导致“文人的自觉”,并出现了许多伟大的艺术家,创造了书法艺术的百代楷模。尽管如此,但由于书法艺术在中国各门类艺术中早熟,书法艺术的意识成熟必然落后于艺术创作实践的成熟。而且,魏晋时代还在完成着隶而楷的过渡,形成的阶段,即便是唐代,也还有完善、规范楷体的任务,至五代、宋之前,伴随着汉文字演变、发展的终结,不仅各书体俱已齐备,还表现出异常的成熟和风格的丰富性。随之而来的问题是,失去了文字演变的依藉后,书法艺术该怎样获得生命力而继续发展呢?宋代的苏、黄、米等人的艺术实践就是开辟了这条艺术之路,并取得了极大的成功。因此,可以认为唐末以前和五代、宋以后,是中国书法史上划时代的分界,是继魏晋以后书法艺术的第二次自觉和再认识;其所产生的影响和作用,不仅元、明是沿续的发展阶段,即便是清代中期以后产生的碑学书法,为扩大艺术视野,效法自三代鼎彝文字,而至魏碑、摩崖、造像书法,仍是为推陈出新,挽长期效法晋、唐法帖而出现的颓势,其本质也没有根本的不同。因此,当论及明代的书法艺术时,我们首先将其置于中国书法史发展的长河中加以考察,便会得出上述的总体结论。二宋、元以来的贴学书法发展到明代后,便又纳入了明代的社会轨道。书法艺术的发展,从来是沿着双轨的道路前进的,即一条是艺术自身发展之轨,一条是社会历史变迁之轨。社会历史因素对艺术发展的影响,只有强、弱之分,不存在互不干涉的现象。就此而言,明代社会对书法艺术的影响和制约,较以往的历史时代显得尤其突出。一方面因明初统治者曾对艺术发展进行过强力干涉,迫使书法的演变按照他们的意图来形成某种模式;而且当这种强力干涉削弱后,其后的艺术家因此产生了长时间的逆反心理,使书法的发展反其道而行之,也仍然可以认为是艺术受到社会制约后的别种反映。不仅如此,后者逆反心理中,还渗入了后来社会的复杂历史因素,使艺术现象显得尤其丰富复杂,饶人兴味。另一方面,随着宋、元以来帖学书法的发展,长期的艺术实践、揣研和总结,对书法的艺术形式,以及特定形式与特写艺术内涵的表里关系,自书法艺术自觉化以后,从来也没有被剖析得如此清楚,原来仿佛听凭魔力驱使般的艺术表现,现在可以从心所欲而不逾矩了。于是,欲表达某种心情意绪、艺术意境、审美理想,不仅能了然于心,而且能应之于手。于是,生活在社会中的艺术家,便自觉或不自觉地、一如人意地反映着社会的内容。正因为如此,明代的书法便呈现出不同时期有不同表现,不同的代表人物,这样一个鲜明的阶段性特点。公元1368年,朱元璋在南京即帝位,建立了统一的明王朝。从政权建立之始,统治者鉴于元朝被推翻的历史教训,一面采取一些减轻剥削,恢复发展生产的措施,促成了明初社会暂时的安定和经济繁荣局面;一面在政治上建立起高度皇权专制的中央集权制度。洪武三年(1370),明朝政府设科举,规定以八股文取士。书写试帖的特殊体格的书法,也是士人必习的课目。并且,出于统治阶级点缀升平和歌功颂德的需要,文学艺术,也包括书法艺术在内,便成了统治者的御用工具,使书法艺术的装饰性作用迅速膨胀起来。经过洪武年间的奠基阶段,在永乐年间就形成为“台阁体”。这种特殊体格的书法,特别注意表现书法的形态美,表现为字形端庄雍容,笔法婉丽遒美,规范性特强的诸特点。这就要求书法家必须具备娴熟的技艺,但又不得任意发挥,而流露出较多的个性。值得注意的是,台阁体书法并不仅限于御用书家的作品。由于科举制度对士人的羁魔,更由于明初文化政策的专制,台阁体书法曾流行于明初的朝、野间,而且还不仅指楷书一体,也包括能够反映其基本特点与艺术风格的各体书法的作品。这就是说,台阁体书法是明初书法的主体,因而体现了明初书法发展的总趋势和明初书法的基本特点。

大器晚成的明代大书法家文征明最美小楷书法《琴赋》欣赏 文征明(1470-1559),明代画家、书法家、文学家。文征明是继沈周之后的吴门画派的领袖,门人、弟子众多,形成当时吴门地区最大的绘画流派。在当世他的名气极大,号称“文笔遍天下”。非常擅长行书和小楷,篆、隶、楷、行、草各有造诣。有“明朝第一”之称。 文征明生于一个武官家庭。文征明小时候生性迟钝但是为人忠厚。7岁的文征明还不能说话,但父亲文林认为他会大器晚成。11岁开始能说话,于是就读外塾。曾经宗师批评文征明其字不佳,评价为三等。因此文征明开始精研书法。文徵明出身于官宦世家,早期考取功名仕途不太顺利。 五十三岁,一直未能考取,白了少年头。五十七岁辞归出京,放舟南下,回苏州定居,自此致力于诗文书画,不再求仕进,以戏墨弄翰自遣。晚年声誉卓著,号称“文笔遍天下”,购求他的书画者踏破门槛,说他“海宇钦慕,缣素山

积”。他年近九十岁时,还孜孜不倦,为人书墓志铭,未待写完,“便置笔端坐而逝”。是一个大器晚成型的我国署名的大书法家。 今天咱们就来欣赏这位大器晚成的明代文征明三大小楷代表作之一:《琴赋》

《琴赋》是嵇康的作品。内容为:主要描述了梧桐的生长环境的的不平凡,集天地之灵气,沐日月之光,任凭风吹雨打依然茁长成长;同时描述了七弦琴的制作的讲究程度和琴曲的复杂程度。嵇康的《琴赋》有1900余字,嵇康是三国时魏末文学家、思想家与音乐家,魏晋玄学的代表人物之一。"竹林七贤"之一。

在书法史上,文征明最初是师从李应祯,后广泛学习前代名迹,篆、隶、楷、行、草各有造诣。温润秀劲,具晋唐书法的风致,也有自己的一定风貌。小楷代表作《琴赋》为文征明74岁时所作:文征明《琴赋》中题款道:“余老眼昏蒙,无足观者”。文征明一生都非常的谦逊,做人当学文征明。

书法的起源与发展 作者:陈克涛文章来源:本站原创点击数:3732 更新时间:2005-11-29 19:35:41 书法的起源与发展 课时:1课时 教学目标 1.认知目标:通过本课的学习,了解中国书法的起源与发展的基本情况,加深学生对祖国源远流长的传统文化的认识。 2能力目标:初步了解中国书法的起源和中国书法发展的基本脉络,了解各种书体演变的大致情况和各历史时期主要书家及代表作品。 3.情感目标:通过本课的学习,初步体验和感受书法艺术的魅力,陶冶情操,增强民族自信心和自豪感。 教学重点:中国书法的起源和中国书法发展的基本脉络,各种书体演变的大致情况和各历史时期主要书家及代表作品。教学难点:各历史时期书体演变及风格、特征的认识和把握。 教具准备:多媒体课件、教科书。 教学过程: 一.组织教学:师生互致问候,目视学生课前准备。 二.导入新课: 多媒体放出书法作品。师:同学们都知道,书法是我们中国的国粹,是中华民族灿烂文化的一个非常重要的组成部分,有着非常悠久的历史,至今仍放射着无穷的艺术魅力,这节课我们就来了解有关书法艺术是如何发生和发展的。 三.进行新课: (一)引导学生分析早期文字符号的特点。 1.请一位同学朗读:课本第24页第二段落“书法意识起源于涂抹和刻划,这就是古人所说的书画同源。仰韶文化陶器只就有刻划的图形和符号,学者认为这就是简单的文字。而且这种符号是用刀刻出来的。刀痕非常清晰。这表明五千年前居住在黄河流域的半坡人,已经以刀代笔,创造文字来表达自己的思想感情了。” 2.播放多媒体幻灯:远古时期的文字符号图片,引导学生分析早期文字符号的特点。设问1:这些文字符号的字形有什么特点? 学生回答:象形。 3.通过播放多媒体幻灯,举例说明汉字的起源: 关于汉字的起源,有庖牺氏八卦造字、神农结绳造字和仓颉象形造字等说法,但谁也不能断言。基本可以肯定的是,文字在出世并投入使用之后,有一个成熟过程,在这段道路上,是靠实用价值和审美价值这两条腿前进的。早在六千多年前新石器时代的仰韶文化时

明朝美术绘画与书法 中国的传统绘画在宋元曾经出现过繁兴,不过宋代的绘画是以画院为主体,元代则文人画盛极一时。明太祖建国后,推行文化专制政策,在这种政策影响之下,明初画坛只能向宫廷院体画的方向发展。 但是这时候的画家们,都是元末画派的传人,他们在画法上继承了元代画家的风格,还没有形成固定的院体画派,画风上较为多样,而且其中多有由元入明的画家,如王冕、王蒙、倪瓒等,他们当中虽然也有入仕为官者,但是却并未成为宫廷画师,当时以宫廷画师名义在朝的主要有赵原、周位、王仲玉、陈远、朱芾与盛著等人。 在明初的严刑峻法之下,思想上所受到的限制使明初的画师们无所适从,他们只能墨守陈规,而不敢有丝毫的创意。这与中国绘画传统的精神恰恰是相背离的,因此明初的绘画,在几位由元入明的画师之后,便只能走上思想局限的院体画派的道路。 永乐以后,君主专制与政治稳定相辅而成,逐渐形成了“台阁体”文化现象,出现了“台阁体”的文风和书法风格,与之相应的画坛风格便是“院体”画风的进一步发展。永乐时的宫廷画师范启东曾说:“长陵于书独重云间沈度,于画最爱永嘉郭文通。以度书丰腴温润,郭山水布置茂密故也。有言夏珪、马远者,辄斥之曰:‘是残山剩水,宋僻安物也,何敢焉!’” ①启东,一字起东,名暹,号苇斋,人称苇斋先生。昆山人。永乐中被召入画院,善画花竹翎毛,兼工书法。②郭文通,成祖赐名纯。画法师承元代画家盛懋,所谓“布置茂密”的风格,并因此而受到好大喜功的成祖的欣赏。成祖的这种好恶对于当时画坛风格的影响是不言而喻的。郭纯的山水,虽然在形式上是对元人绘画的继承,但是在绘画的精神上却同洪武中的宫廷画师们一样的拘守成法,而并无丝毫的创新,所以他只能代表洪、永宫廷绘画风格的尾声。与郭纯同时的还有王绂(1362—1416)。王绂,字孟端,号友石生,一号九龙山人。无锡人。洪武中以博士弟子征入京师,因胡惟庸案所牵谪戍山西朔州(今大同),建文中隐居无锡九龙山(惠山),永乐中以荐授文渊阁中书舍人。他在绘画风格上师从王蒙,除山水画外,还擅长竹石,史称其“画不苟作,游览之顷,酒酣握笔,长廊素壁,淋漓沾洒”③。他与稍晚些时候的夏珪(1388—1470),又都以墨竹闻名。 ①叶盛:《水东日记》卷三《长陵所赏书画家》。 ②《图绘宝鉴》卷六。 ③《明史》卷二八六《王绂传》。 夏珪,字仲昭。永乐十三年(1415)进士,历官太常寺卿。时有“夏卿一个竹,西凉十锭金”之说④。他与王绂虽然都以画知名,但都不是专职的宫廷画师。两人都列名于《文苑传》,画风带有浓郁的文人画气息,所以被后人视作吴门画派的先驱。从这些情形来看,当时的官廷绘画尚未形成固定的风格,尚处于发展变化的过渡阶段。待到洪熙、宣德以后,来自闽、浙等地的画师给宫廷绘画带来了新的风格,明代的宫廷绘画一改元代的画风,重现宋代画院的传统,从而真正形成了明代的院体画派。 从洪熙、宣德到成化、弘治的八十余年间,是明代院体宫廷绘画最为兴盛的时代,先后涌现出了一大批技艺精湛的画家。其中著名的有边景昭、赵廉、蒋子成、谢环、商喜、李在、周文靖、顾应文、倪端、孙隆、林良、王谔等人。 明代的院体画,到成化、弘治的时候,可谓是到达了顶峰。宪宗和孝宗父子也都是长于绘事的,但是明代的院体画到这时候也开始走向衰落。正德以后,吴门画派兴起,逐渐成为时代画风的主流。 “浙派”的代表人物是戴进。戴进(1388—1462),字文进,号静庵,又号玉泉道人。浙江钱塘(今杭州)人,故称之为“浙派”。 戴进的画,吸收了宋元各家的画法,在技巧上有极深的造诣。明人评价他的画时说:“其山水源出郭熙、李唐、马远、夏圭,而妙处多自发之,俗所谓行家兼利者也。神像人物杂画

盘点明朝晚期书家放浪不羁的书法 1573年,明神宗朱翊钧登基,年号万历。直至1620年去世,万历皇帝在位长达四十八年。在这“万历年间”,中国文化在诸多方面取得了伟大成就。即使在清军入主中原之后,汉族读书人也常会以无比依恋的心情怀念那个时代。 董其昌《草书怀素自叙帖》此卷是崇祯十三年(1634)中秋节出游时,董其昌于舟中兴起书写之作。八十老翁与一行同好出游,偶然欲书,当场表演一段背临的功力,展现了董其昌对于古帖熟稔的自信,可谓人书俱老。他提出“南北宗”的理论,划分了文人画与职业画家的界线。 清代初年,江西文人徐世溥(1608—1658)写给朋友的一通信札,评述了万历年间的繁荣景象: 当神宗时,天下文治响盛。若赵高邑(赵南星,1550—1627)、顾无锡(顾宪成,1550—1612)、邹吉水(邹元标,1551—1624)、海琼州(海瑞,1514—1587)之道德风节,袁嘉兴(袁黄,1533—1606)之穷理,焦秣林(焦竑,1541—1620)之博物,董华亭(董其昌,1555—1636)之书画,徐上海(徐光启,1562—1620)、利西士(利玛窦,Matthew Ricci,1552—1610)之历法,汤临川(汤显祖,1550—1617)之词曲,李奉祠(李时珍,1518—1593)之本草,赵隐君(赵宧光,1559—1625)之字学。下而时氏(时大彬)之陶,顾氏(名不详)之冶,方氏(方于鲁,1541—1608)、程氏(程君房,1541—1610后)之墨,陆氏(陆子刚)攻玉,何氏(何震,1535—1604)刻印,皆可与古作者同敝天壤。

学者李兆良撰写《坤舆万国全图解密:明代测绘世界》一书,指出该地图上有千种以上西方人不晓得的中国地名,除非亲自走访该地才能得知。论证《坤舆万国全图》实际上是明代人所作,由利玛窦取方志重新考订而成。该地图让中国的知识分子大开眼界,万历皇帝对它爱不释手,把它做成屏风放在床头。 从道德风节到学术思想,从书画艺术到文学、戏曲,从天文历算到传统医学,从文字学到刻印,从冶炼到琢玉,徐世溥一一列举了万历年间文化代表人物的卓越成就,并相信他们堪与古代的英杰媲美。 倪元璐《与祝汤龄书》

中国书法史基本知识梳理(元明清书法)中国书法史基本知识梳理(元明清书法) 第七章元代书法 1、元代书法由于其社会的特殊性,特别是____的出现,使书法在元代发展成一种全面回归的潮流,呈现出一种典雅秀逸的风格态势,形成书法史上的一次转折。(赵孟睿 2、元代书坛的总体特征是____。(复兴晋唐与全面复古) 3、____书法成为自秦汉之后篆隶书法式微以来重新复苏的第一个高潮。(篆隶) 4、____的设立为元代书法的发展起到了积极的推动作用。(奎章阁) 5、____书家的大量涌现是元代书坛的独特现象,特别是____的出现,对元代后期的书坛产生了很大影响。(少数民族,康里巎巎) 6、隐士书家群成为元代书法重要的一脉,其中____、____、____、____等隐于太湖地区的文人书画家群堪称典型。(吴镇、杨维桢、陆居仁、倪瓒) 7、书法与____紧密结合在元代成为一种风尚。中国画题跋的盛行始于____。(文人画,元代) 一、赵孟 1、赵孟睿郑撸撸撸撸窃樘车钠熘摹(子昂) 2、在篆刻上,赵孟钤凇队∈沸颉分刑岢龅暮何河〉模撸撸撸撸谝淮谓沂玖撕河〉纳竺捞卣鳌(质朴自然) 3、明代何良俊在《四友斋丛说》中对赵推崇备至:“自唐以前集书法之大成者,____也。自唐以后集书法之大成者,____也。”(王右军,赵集贤)

4、赵孟畹目樽髌酚小叮撸撸撸摺贰ⅰ叮撸撸撸摺贰ⅰ叮撸撸撸摺贰ⅰ叮撸撸撸摺贰ⅰ叮撸撸撸摺贰(《湖州妙严寺记》、《三清殿碑记》、《玄妙观重修三门记》《胆巴碑稿》、《仇锷墓碑铭稿》) 5、赵孟钚】髌酚小叮撸撸撸摺贰ⅰ叮撸撸撸摺贰ⅰ豆芈邸贰ⅰ叮撸撸撸摺贰ⅰ叮撸撸撸摺返取(《道德经》、《洛神赋》、《大洞玉经》、《汉汲黯传》) 6、赵孟畹模撸撸撸弑还衔涑删妥畲笳撸院笫赖挠跋煲惨裕撸撸撸呶钌睢W髌酚小叮撸撸撸摺贰ⅰ豆槿ダ促獯恰贰ⅰ叮撸撸撸摺贰ⅰ叮撸撸撸摺返龋湔虏荨叮撸撸撸摺肥悼虏莘缙鹊肌(行草书,《兰亭十三跋》、《赤壁赋》、《雪晴云散帖》,《急就章》) 7、赵孟钍窃樘沉煨洌倨鹆耍撸撸撸叩钠熘模乖榉ㄔ谀纤问榉ㄒ话俣嗄甑南籼踔笾匦赂此眨⒊氏殖鲂佬老蛉俚木跋蟆K炊匝榇友照媲淙胧郑岢鲋彼荩撸撸撸撸⒃谑导腥娓垂拧(复兴古法,东晋二王) 8、赵孟钤谑檠枷胫杏泻芏嗑俚募猓缣岢觥笆榉ㄒ裕撸撸撸呶希撸撸撸咭嘈胗霉ぁ8牵撸撸撸咭蚴毕啻撸撸撸咔Ч挪灰住#ā独纪な稀罚背晌院笫槁壑械闹鄱希沂玖耸榉ㄒ帐醯谋局省(用笔,结字,结字,用笔) 9、赵孟罨谷衔骸把橛卸:一曰____,二曰____。 ____弗精,虽善犹恶;____弗妙,虽熟犹生。”他提出____第一、____第二的观点,这是书法作为传统艺术得以传承的重要条件,不仅在元代具有重要意义,在今天仍是指导我们书法实践的箴言。(用笔,字形) 10、赵孟畹氖榉ㄓ跋炝艘淮咳耍褂跋斓剑撸撸撸摺ⅲ撸撸撸撸猿适榉ㄊ返挠跋煲彩蔷薮蟮模涫榉缌执铮撸撸撸咭陨稀(明代、清代,三个世纪) 二、复兴晋代书风与全面回归的中坚 1、在元代复兴晋代书风的潮流中,除赵孟钔猓淄疲撸撸撸吆停撸撸撸撸窃谑樘巢⒊莆跞蠹摇(鲜于枢、邓文原) 2、行草书是鲜于氏的最大特色,其手札、题跋精熟圆润,作品有《保母砖帖跋》、《游高亭山记卷》、《____》等。

明代第一书法家祝枝山简介 祝枝山其书法集各家之所长,在明朝独领风骚,其狂草被誉为“明朝第一”,下面是为你搜集明代第一书法家祝枝山简介,希望对你有帮助! 祝枝山,名祝允明,字希哲,因为右手有枝生的手指,所以号枝山,长洲人,明代著名的书法家、诗人,吴中四大才子之一。 祝枝山在1460年出生于江苏苏州,十六岁母亲去世,二十四岁父亲祝瓛离世,他的祖父祝颢,精于诗文,工行书,官至山西布政司右参政,六十岁以后辞官还乡,外祖父徐有贞任兵部尚书,被封为武功伯,才华绝世,名闻于时。祝枝山幼时随外祖父学习,五岁时祖父还乡,在两位大儒的教导下,加上他先天禀赋高,聪慧过人,读书写文作诗不在话下,且博览群书、才智非凡,后发奋苦学,热心科举。1429年,祝枝山中举,但之后久试不第,1514年被授为广东兴宁县知县,1522年转应天府通判,不久称病还乡。 祝枝山擅长诗文,又工于书法,与唐伯虎意气相投,二人与文征明、徐祯卿并称为“吴中四大才子”,又与文徽明、王宠同为明代中期书家的代表。祝枝山的主要艺术成就在狂草与楷书上,功力深厚,代表作有《太湖诗卷》、《箜篌引》、《赤壁赋》等。 祝枝山是个怎样的人祝允明,明朝有名的大书法家、诗人,生于公元1460年,病逝于1527年,享年67岁。祝允明,字希哲,号

枝山,与唐寅、文征明、徐祯卿并称“吴中四大才子”,因出任过京兆应天府通判,世人又称他为“祝京兆”。 祝允明年幼时,跟随外祖父徐有贞学习,外祖父在乡里德高望重,经常有人请他作墓志铭,因此除了外祖父以外,祝枝山接触到了很多人,长年耳濡目染,再加上祖父祝灏的悉心教导,五岁时就变现出了常人所不能及之才。青年时发奋苦学,想要和他的长辈一样求取功名,立志和他的长辈一样成为一代文豪,他严格按照前辈的教导,扎扎实实的下功夫,他把读书和写字结合起来学习,董其昌评价他的字为“绵里铁”。 祝允明书法集各家之所长,与文征明、王宠并称为“明中期书法三大家”。吸取楷书大家褚遂良、赵梦頫书法之精髓,习王羲之、王献之行书之神韵,扬唐怀素草书之气势,融会贯通,自成一家,其狂草被誉为“明朝第一”。一生名作无数,是以《赤壁赋》、《箜篌引》、《太湖书卷》等为代表的传世墨宝。祝枝山也作画,但鲜少动笔,传世之作极少。不禁让人想到《唐伯虎点秋香》中“小鸡吃米图”,当然那只是玩笑罢了。 祝允明对明代的书法的发展产生巨大的影响,留下了许多大作,以《祝氏集略》三十卷、《怀星堂集》三十卷最为有名。 唐伯虎祝枝山文征明关系苏州是一个地灵人杰的地方,从古至今培育了大量优秀才子,而最著名的非“吴门四才子”莫属。如今,很多明代影视剧都是在演绎四大才子的故事,而这些故事中的主角便是本文提及的吴门四才子,即文征明与唐伯虎等四人。四才子最为人称

中国书法史基本知识梳理(元明清书法) 中国书法史基本知识梳理(元明清书法) 第七章元代书法 1、元代书法由于其社会的特殊性,特别是____的出现,使书法在元代发展成一种全面回归的潮流,呈现出一种典雅秀逸的风格态势,形成书法史上的一次转折。(赵孟睿 2、元代书坛的总体特征是____。(复兴晋唐与全面复古) 3、____书法成为自秦汉之后篆隶书法式微以来重新复苏的第一个高潮。(篆隶) 4、____的设立为元代书法的发展起到了积极的推动作用。(奎章阁) 5、____书家的大量涌现是元代书坛的独特现象,特别是____的出现,对元代后期的书坛产生了很大影响。(少数民族,康里巎巎) 6、隐士书家群成为元代书法重要的一脉,其中____、____、____、____等隐于太湖地区的文人书画家群堪称典型。(吴镇、杨维桢、陆居仁、倪瓒)

7、书法与____紧密结合在元代成为一种风尚。中国画题跋的盛行始于____。(文人画,元代) 一、赵孟 1、赵孟睿郑撸撸撸撸窃樘车钠熘摹(子昂) 2、在篆刻上,赵孟钤凇队∈沸颉分刑岢龅暮何河〉模撸撸撸撸谝淮谓沂玖撕河〉纳竺捞卣鳌(质朴自然) 3、明代何良俊在《四友斋丛说》中对赵推崇备至:“自唐以前集书法之大成者,____也。自唐以后集书法之大成者,____也。”(王右军,赵集贤) 4、赵孟畹目樽髌酚小叮撸撸撸摺贰ⅰ叮撸撸撸摺贰ⅰ叮撸撸撸摺贰ⅰ叮撸撸撸摺贰ⅰ叮撸撸撸摺贰(《湖州妙严寺记》、《三清殿碑记》、《玄妙观重修三门记》《胆巴碑稿》、《仇锷墓碑铭稿》) 5、赵孟钚】髌酚小叮撸撸撸摺贰ⅰ叮撸撸撸摺贰ⅰ豆芈邸贰ⅰ叮撸撸撸摺贰ⅰ叮撸撸撸摺返取(《道德经》、《洛神赋》、《大洞玉经》、《汉汲黯传》) 6、赵孟畹模撸撸撸弑还衔涑删妥畲笳撸院笫赖挠跋煲惨裕撸撸撸呶钌睢W髌酚小叮撸撸撸摺贰ⅰ豆槿ダ促獯恰贰ⅰ 叮撸撸撸摺贰ⅰ叮撸撸撸摺返龋湔虏荨叮撸撸撸摺肥悼虏 莘缙鹊肌(行草书,《兰亭十三跋》、《赤壁赋》、《雪晴云散帖》,《急就章》) 7、赵孟钍窃樘沉煨洌倨鹆耍撸撸撸叩钠熘模乖榉ㄔ谀纤问

明代书法(一) 明代书法(一) 明代刻帖更盛,同时有帝王雅好,故书法仍以行草为主。近人马宗霍《书林藻鉴》中有一段很精辟的概括:“有明一代,亦尚帖学,成祖好文喜书,尝求四方善书之士以写外制,又诏简其尤善者于翰林写内制。凡写内制者,皆授中书舍人,复选舍人二十八人专习羲献书,使黄淮领之,且出秘府所藏古名人法书,俾有暇益进所能,故于时帖学最盛。仁宣嗣徽,亦留意翰墨,仁宗则好兰亭;宣宗则尤契草书。宪宗、孝宗、世宗皆有书迹流传。孝宗好之尤笃,日临百字以自课,亦征能书者使值文华供内制。神宗十馀岁即工书,每携大令鸭头丸帖、虞世南临乐毅论、米芾文赋以自随。夫上有好者,下必甚焉。明之诸帝,即并重帖学,宜士大夫之咸究心于此也。帖学大行,故明人类能行草,虽绝不知名者,亦有可观。简牍之美,几越唐宋。” 但明代行草书的社会需求与前此其他时代已经有了不同。明代建筑趋于高大,同时商人阶层日渐庞大,附庸风雅的愿望颇高,这使得对挂轴一类作品的需求渐多,书法作品渐渐由案头走上墙头,书法家们籍此作出了许多探索,使传

统行草逐渐发展出一些新的技巧和风格。 明代书法的发展,大致可以分为三个时期。 明初书法,先承元朝而下,基本继承的是元代的典型书风;成祖迁都北京以后,国势承平,复以文章翰墨粉饰治具,培养了一批御用书家,遂使台阁书风兴起。 明中叶,江浙一代经济逐渐发展,文化也因之而起,成为书法的核心地区。一些文人淡于仕进,优游文艺,逐渐成为具有一定职业化特征的书画家,以出售书画为生。这使其创作目的、风格追求都不可避免地发生了一些变化,“文人化”的清雅气息逐渐有所减弱,而好异尚奇之风逐渐兴起。 晚明时期,国家内部的政治、文化斗争日趋尖锐,从心学中衍生的个性解放思想蓬勃发展,而外来的军事压力也渐渐增大,这极大地影响了人们的心理,并进一步影响了文艺活动。书法领域因之也出现了一次重大的变革,狂放书风成为书法发展的主流。 一、明朝初期书法——“三宋二沈”