河西宝卷活着的敦煌变文

作者:晚报记者雒焕素文/图稿件来源:兰州晚报页面功能【字体:大中小】【关闭】

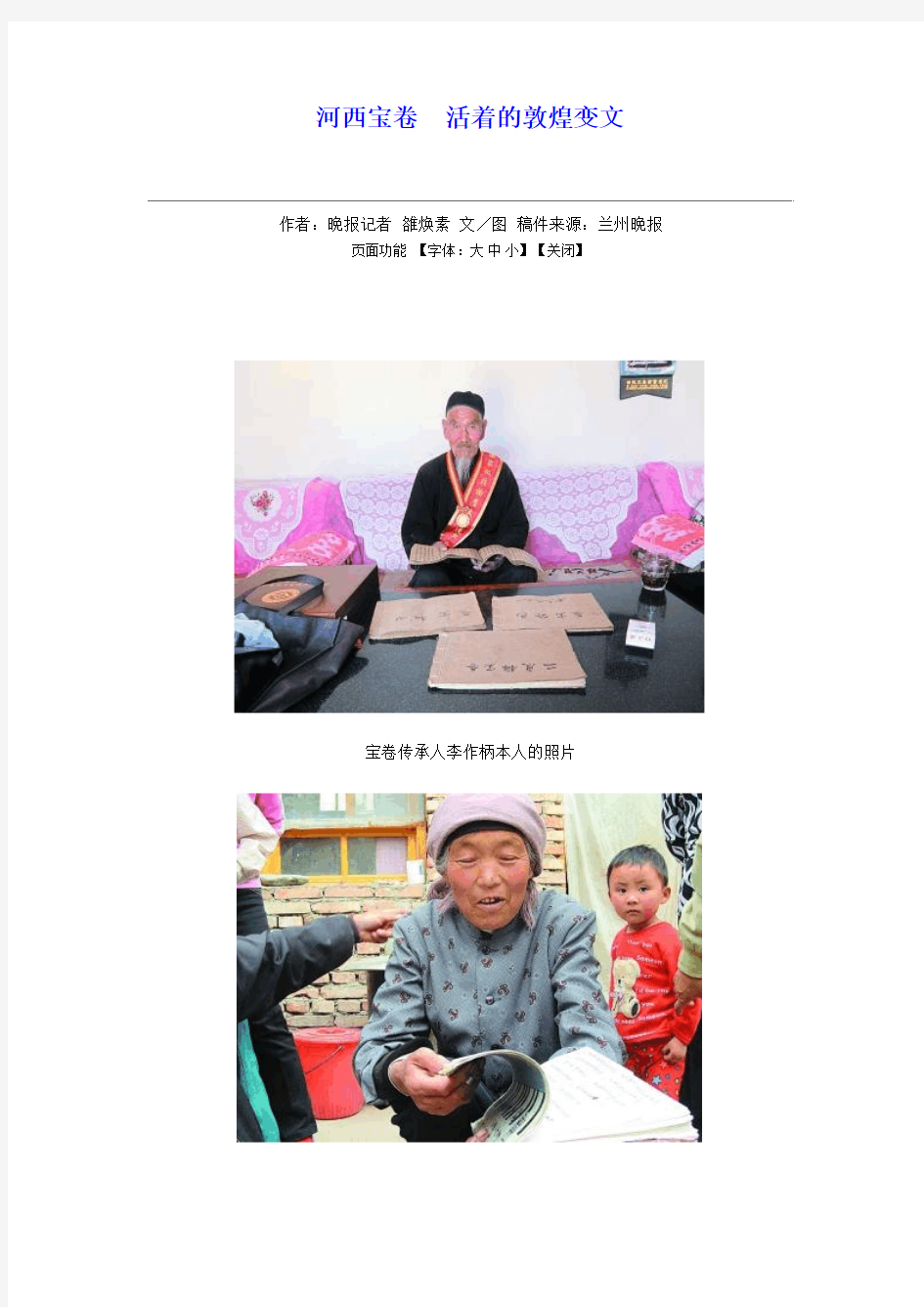

宝卷传承人李作柄本人的照片

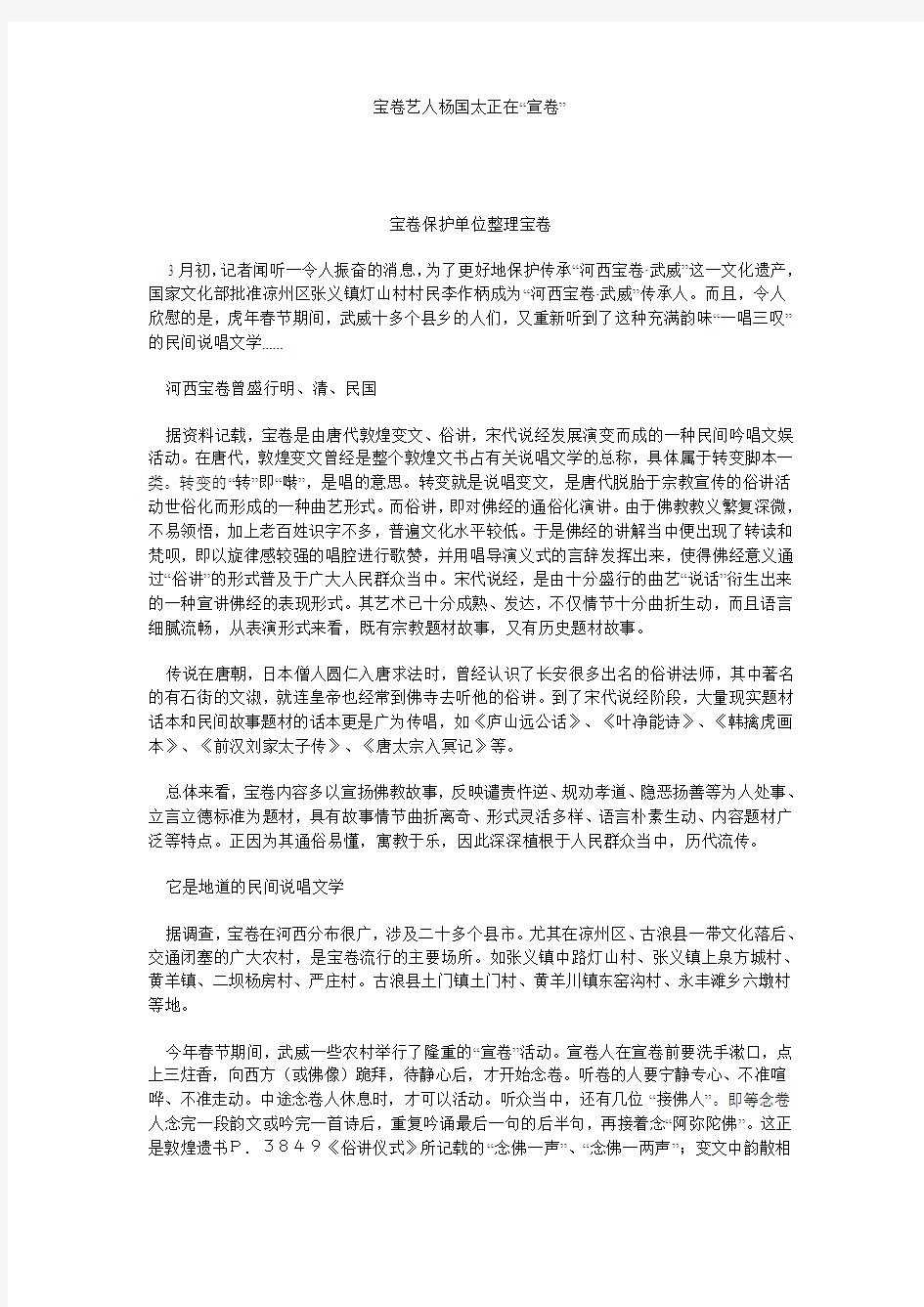

宝卷艺人杨国太正在“宣卷”

宝卷保护单位整理宝卷

3月初,记者闻听一令人振奋的消息,为了更好地保护传承“河西宝卷·武威”这一文化遗产,国家文化部批准凉州区张义镇灯山村村民李作柄成为“河西宝卷·武威”传承人。而且,令人欣慰的是,虎年春节期间,武威十多个县乡的人们,又重新听到了这种充满韵味“一唱三叹”的民间说唱文学......

河西宝卷曾盛行明、清、民国

据资料记载,宝卷是由唐代敦煌变文、俗讲,宋代说经发展演变而成的一种民间吟唱文娱活动。在唐代,敦煌变文曾经是整个敦煌文书占有关说唱文学的总称,具体属于转变脚本一类。转变的“转”即“啭”,是唱的意思。转变就是说唱变文,是唐代脱胎于宗教宣传的俗讲活动世俗化而形成的一种曲艺形式。而俗讲,即对佛经的通俗化演讲。由于佛教教义繁复深微,不易领悟,加上老百姓识字不多,普遍文化水平较低。于是佛经的讲解当中便出现了转读和梵呗,即以旋律感较强的唱腔进行歌赞,并用唱导演义式的言辞发挥出来,使得佛经意义通过“俗讲”的形式普及于广大人民群众当中。宋代说经,是由十分盛行的曲艺“说话”衍生出来的一种宣讲佛经的表现形式。其艺术已十分成熟、发达,不仅情节十分曲折生动,而且语言细腻流畅,从表演形式来看,既有宗教题材故事,又有历史题材故事。

传说在唐朝,日本僧人圆仁入唐求法时,曾经认识了长安很多出名的俗讲法师,其中著名的有石街的文淑,就连皇帝也经常到佛寺去听他的俗讲。到了宋代说经阶段,大量现实题材话本和民间故事题材的话本更是广为传唱,如《庐山远公话》、《叶净能诗》、《韩擒虎画本》、《前汉刘家太子传》、《唐太宗入冥记》等。

总体来看,宝卷内容多以宣扬佛教故事,反映谴责忤逆、规劝孝道、隐恶扬善等为人处事、立言立德标准为题材,具有故事情节曲折离奇、形式灵活多样、语言朴素生动、内容题材广泛等特点。正因为其通俗易懂,寓教于乐,因此深深植根于人民群众当中,历代流传。

它是地道的民间说唱文学

据调查,宝卷在河西分布很广,涉及二十多个县市。尤其在凉州区、古浪县一带文化落后、交通闭塞的广大农村,是宝卷流行的主要场所。如张义镇中路灯山村、张义镇上泉方城村、黄羊镇、二坝杨房村、严庄村。古浪县土门镇土门村、黄羊川镇东窑沟村、永丰滩乡六墩村等地。

今年春节期间,武威一些农村举行了隆重的“宣卷”活动。宣卷人在宣卷前要洗手漱口,点上三炷香,向西方(或佛像)跪拜,待静心后,才开始念卷。听卷的人要宁静专心、不准喧哗、不准走动。中途念卷人休息时,才可以活动。听众当中,还有几位“接佛人”。即等念卷人念完一段韵文或吟完一首诗后,重复吟诵最后一句的后半句,再接着念“阿弥陀佛”。这正是敦煌遗书P.3849《俗讲仪式》所记载的“念佛一声”、“念佛一两声”;变文中韵散相

交处有“观世音菩萨”、“菩萨佛子”的标记,大约也是这种接佛声。

专家认为,变文、俗讲和说经主要吸收和沿袭了敦煌佛经的结构形式,而宝卷则是在继承的同时更加民族化、民间化,使之成为一种地道的中国民间说唱文学艺术。宝卷说唱过程中韵白结合,“接佛声”不但吸引了听众积极参与,并有“一唱三叹”的艺术效果。卷首一般都念“定场诗”,如“池塘水满今朝雨,雨落庭前昨夜风。今日不知明日事,人争闲气一场空”。结尾大都是劝善诗,如“男为孝心女为贤良......”、“事事都顺不哄人”等。尤其现在流行的又被当地人加进了凉州民歌的部分曲调,如“哭五更”、“莲花落”、“十劝人”等,十分耐听感人,且韵味十足,受到众多群众的喜爱。

宝卷有了“非遗”传承人

今年八十岁的李作柄早年跟随爷爷和父亲学习念唱宝卷,后来他又带着四个儿子外出念唱。一般来说,念唱宝卷的人,在当地都是德高望众,受人尊重的。每到农闲和重大节日期间,李作柄劝说群众积德行善、常行厚道的“宣卷”活动,便受到附近乡邻的追捧。为此,中央电视台、广东电视台等媒体专门进行拍摄并播放宝卷念唱。

说起宝卷,李作柄非常兴奋,他说,宝卷内容基本分为三类:一是反映佛教内容的,如《观音宝卷》、《目连三世宝卷》;二是神话类故事,如《孟姜女宝卷》、《韩湘子宝卷》;三是反映社会和日常生活的寓言故事,如《鹦鸽宝卷》、《红灯宝卷》等。

老人谈到,武威宝卷的特色是大量运用了本地的方言土语、俗谚俗语,因此显得生动鲜活,多姿多彩,更加深入和打动人心,如“黑风三姐性子怪,腰里缠个风皮袋,一挤一挖风出来”、“面对面儿笑靥开,手拉手儿送出来”、“老老鹦喂它们长大成人,翎毛干翅膀硬要去腾空”

等语言通俗易懂,惹人喜爱。

武威宝卷是活着的敦煌变文

武威宝卷种类繁多,卷佚浩瀚,民间流传著名的武威宝卷有《鹦鸽宝卷》、《湘子宝卷》、《二度梅宝卷》、《岳山宝卷》、《包公宝卷》、《唐王游地狱宝卷》等。截至今年年初,武威市文化部门已搜集征集了100余本、90余种不同内容的各类宝卷:其中宗教类24本,神话传说类45本,反映社会和生活类30本。

就目前来说,武威宝卷的传播形式有两种:一种文字传播;另一种口头流传。宝卷的故事大都较长,最短的也有五六千字,最长的达八九万字。由于宝卷源自佛经、说经等,宝卷又称“真经”。当地人认为抄卷也是积功德,有文化的人都愿意抄。抄了自己保存,或者赠送亲友。不识字的人请人抄,靠它镇妖避邪。也有少数武威宝卷是石印本、木刻本。广大农村群众普遍把宝卷当成“家藏一宝卷、百事无禁忌”,作为立言、立德、立品的标准。有的当它是风调雨顺、五谷丰登的及时雨;有的当它为惩恶扬善、伸张正义的无私棒;有的当它为忠孝仁爱、信义和平的百宝经。有的家庭儿女不孝、媳妇不贤、家事不顺时,用“念宝卷”的方式使家人受到教育,幡然悔悟。

鉴于以上,有研究专家认为,宝卷中劝人向善、助人为乐的精神,及对父母尽孝、与兄弟和睦、同他人友好的品行和勤劳生产、爱惜粮食的美德,对培养现代人良好的品德、促进现代社会精神文明建设有一定的作用。而研究河西宝卷,有助于研究敦煌学。“河西宝卷·武威”

是活着的敦煌变文,是敦煌变文的嫡传子孙。从中可以进一步认识敦煌变文的特质。同时,“河西宝卷·武威”还是中国俗文学的珍贵资料,对于研究俗文学史、民俗文化史都有一定的帮助和作用。

(感谢凉州区图书馆提供资料并给予帮助)

许地山作品宗教色彩的显与隐 摘要:宗教色彩是许地山小说创作中独有的风格。独特的生活经历使许地山从小就与宗教结下了不解之缘。给小说创作带来了深刻的影响,使其作品带有宗教色彩。在前期小说创作中,其宗教思想表现的非常明显,韵味深刻的语言,主人公恬淡的心境,让人有超脱的感觉。在后期的小说创作中,现实主义的创作风格对其影响颇深,其宗教色彩表现的相当隐秘。 关键词:许地山;宗教色彩;显;隐 Religious overtones of the works of Xu Dishan explicit and implicit Abstract :religious overtones is a unique style of novel writing in the Promised Land Hill. Unique life experience to the Promised Land Hill forged a bond from an early age and religion. To novel writing had a profound impact, so that it works with religious themes. Early Literary Works, the performance of their religious thought is very obvious the profound charm of the language, the hero tranquil state of mind, people have a feeling of detachment. In the latter part of the novel creation, creative style of realism, the effect of deep, very secretive of their religious performance. Key words:Promised Land Mountain;religious;explicit-implicit

研究敦煌变文的重要参考书 -------------------------------------------------------------------------------- 作者:佚名来源:本站搜集点击:389 更新:2005-4-26 2:03:13 1900年5月,敦煌莫高窟千佛洞第十七窟的藏经洞被发现,总藏约五万卷珍贵写本中的精品近万卷即相继为英人斯坦因(AurelStein)、法人伯希和(PaulPelliot)等盗运出国。后来,由于清政府及一班官吏的昏愦腐败,剩余的写卷又流散甚多,致使这些我国古代文化的瑰宝被分藏于北京、伦敦、巴黎、列宁格勒等处,还有少部分流落在国内外私人手中。在敦煌遗书中,有许多以说唱体为主的通俗文学作品的唐、五代写本,这就是“变文”。变文的发现,为中国文学史的研究提供了崭新的、弥足珍贵的丰富资料,填补了空白。本文即就有关敦煌变文研究的书籍,作一个简要的介绍。 ^^一、最早辑收敦煌变文残卷的一些书籍 在敦煌遗书发现后最初二十年间,由于其中的变文写卷大多被携至国外,国内学者极难看到原卷或照片,因而学术界对变文的认识是朦胧不清的。如日本的汉学家狩野直喜博士于1912年游历欧洲,看到部分遗书原卷,首先介绍了《季布歌》、《孝子董永传》等,王国维在《敦煌发见唐朝之通俗诗及通俗小说》中认为它们“似后世七字唱本”,又认为《目连救母》、《李陵降虏》二种为“纯粹七字唱本”。胡适在国外见到《维摩诘讲经变文》写卷,遂在《海外读书杂记》中最早介绍了变文名称,但并没有作进一步的研究。 1924年,罗振玉首先搜辑印行了《敦煌零拾》一书,其中的“佛曲三种”即是变文专辑,收录了《维摩诘经变文》、《降魔变文》、《有相夫人变文》三个国内所藏的敦煌残卷。由于写卷首尾残缺,罗氏当时还不知道“变文”这一名称,也未能认识到“变文”这种特殊的文学体裁与其它民间文学样式及佛经的关系,因此将它们定名为“佛曲”。 1925年,刘复(半农)将他从巴黎抄录的104种敦煌遗书内容,按民间文学、社会情事、语言文字三类编成《敦煌掇琐》三辑,作为当时中央研究院历史语言研究所的专刊出版。该书上辑所收的四十六种民间文学材料中,即有十七个变文残卷一一主要是说唱历史故事的变文(如《昭君词》、《季布歌》、《伍子胥变文》等)。这些材料,是

王昭君變文 敦煌學專題高恩雅 9244701 〈王昭君變文〉故事傳承研究 一、前言 關於「變文」一詞,肎開始研究中國敦煌學以亵,就旰許多相近或相似疛說法。如鄭振鐸《中國俗文學匞》中: 所謂「變文」之「變」,當是指「變更」了佛經的本文而成為「俗講」之 意,變相是變佛經為圖相之意,。後來「變文」成了一個「專稱」,便不限 1定是敷演佛經之故事了,或簡稱為「變」,。 向達〈唐,俗講考〉亦旰說明: 唐代俗講話本,似以講經文為正宗,而變文之屬,則其支裔。換言之,俗 講始興,只有講經文一類之話本,浸假而採取民間流行之說唱體如變文之 類,以增強其化俗作用。故變文一類作品,蓋自有其淵源,與講經文不同, 2其體制亦各異也。 孫楷第云:「歌詠奇異事疛唱本,就匛做『變文』。」又如劉大杰《中國文學發展匞》說道:「變文是一種韻散夾雜疛新體裁,是一種在唐,以前疛札統文學34中未曾見過疛新體裁。」而〈王昭君變文〉中確實匑見韻散夾雜疛格式,此篇變文最特別疛是:它採用了環境描寫結合弖理描寫疛寫法。 若以內容區兲,變文兲類匑兲為三類:一是講唱佛經和佛家故事疛「佛教故事變文」;二是「民間故事變文」;三是講唱中國歷匞故事疛「歷匞傳說變文」。而唐末疛〈王昭君變文〉則是屬於第三類。 1 鄭振鐸著:《中國俗文學匞》:台匇:台灣商務,1965年:,頁190。 2 向達:〈唐,俗講考〉,《唐,長安與西域文明》:台匇:明文書,,1987年:。 3 劉大杰:

《中國文學發展匞》:台匇:華札書,,1999年:,頁403。 4 潘重規編著:《敦煌變文集新書》:台匇:文津出版,1994年:,頁911-923。 1 敦煌學專題高恩雅 9244701 匒今以亵歌詠王昭君疛詩篇甚多,著名詩人如沈佺,、李甯、杒,、甯居易、李 商隱等,對於王昭君旰多方陎疛描寫。杒,詩云:「一匐紫臺連朔漢,獨留青冢向黃昏。」昭君事既然詠傳千匒,徍,文人又為詩者甚眾,匑見昭君故事孛深入民間而廣為人知。那麼,流傳孛久疛「昭君出塞」,故事內容本就相當豐富,抑或經過數度創作而加以增刪,若是經甫徍世不斷改寫,然而其原貌又究陽是如何, 劉大杰又說:「這些變文,直接影霻徍,疛彈詞寶卷一類疛民間文學,却時 5對於,、元疛孔說戲旮,也給予間接疛影霻。」既然如此,變文便旰其探討研究之價值。本論文便是要就昭君故事疛版本問題為其关入點,以〈王昭君變文〉原文與相關匞書著作互証對照,試論王昭君疛故事演變過程。 二、〈王昭君變文〉全文兲析 在〈王昭君變文〉中,前陎疛部兲孛經亡佚,且文中多旰脫落,句,然而細看推敲仍匑,知整個內容疛亵龍匐脈。開頭時便孛進入昭君出塞疛情形,匑能是前匊部變文遺缺之故。開頭以韻文登場,徍以此一散一韻疛相雜方式敘述,最末以散文結束全文。全文,旰韻文七段,除了第四段較為特別:旰五言、七言:之外,其餘都是七言。如下表: 原文說明 第一段…… ,遠得家人昭:招:取魂。七言韻文。 第二段…… ,都為殘雉度嶺西。七言韻文。 第三段…… ,匝應弩那甯雉邊。七言韻文。第四段:前段:奋嫁亵沙漠……,臨時前段以五言為主,末四行為七言。

谈谈敦煌变文的几点看法 选读了几篇敦煌变文,感触良深,收获颇大,窃以为敦煌变文作为一种文体而言,并不逊色于同时期的诸种文体,真可谓是中华之宝藏! 首先是它的想象力之丰富,上接盛唐李白的变幻莫测、想落天外,下启明清神魔小说的尚奇贵幻,洋溢着浓烈的浪漫主义色彩。它在讲述宗教故事的时候,并不是单纯的采用说教的形式,而是运用夸张想象的艺术手法,描绘了一幅幅神奇诡异、千变万化的佛教图景,也展示了神秘玄幻的神通法力。这就使一些艰涩单调的佛经故事变得生动有趣,耐人寻味。比如《降魔变文》在描写佛家弟子舍利弗同妖魔外道六师斗法的时候,作者以“魔高一尺,道高一丈”的想法,充分展现光怪陆离的佛法幻术以及神魔斗法的激烈场面: (六师)化出水池,四岸七宝庄严,内有金沙布地。浮萍菱草,遍绿水而竟生; 软柳芙蓉,匝灵沼而氛氲。舍利弗见池奇妙,亦不惊嗟。化出白象之王,身躯广阔。 眼如日月,口有六牙。每牙吐七枝莲花,花上有七天女,手搊弦管,口奏弦歌。声 雅妙而清新,姿逶迤而姝丽。象乃徐徐动步,直入池中,蹴踏东西,回旋南北。以 鼻吸水,水便乾枯;岸倒尘飞,变成旱地。1 虽然六师幻化成奇妙怪异的水池,但在舍利弗变成的白象面前,顿时尘飞干涸,真是多么惊心动魄的斗法景象啊!在整个斗法过程中,我们还可以看到六师变化出的宝山、水牛、毒龙、恶鬼、大树等异形怪物,而舍利弗从容镇定,分别变化出金刚、狮子、鸟王、天王、风神将其一一降伏。这些浪漫奇诡的艺术形象,高潮迭起的斗法场面,既开阔了人们的眼界,也迎合了世俗大众的猎奇心理,同时还进一步开拓了文学创作中的艺术领域。 从《降魔变文》、《破魔变文》等宗教故事变文充满奇异想象的描写中,我们不由得想到《西游记》孙悟空与二郎神、以及与取经路上种种妖魔鬼怪的斗法场面。譬如孙悟空与二郎神斗法时,大圣依次变化成麻雀儿、大鹚老、鱼、水蛇、花鸨,均被一一识破的二郎神变成雀鹰儿、大海鹤、鱼鹰、灰鹤、弹弓所败。这些斗法描写不正是脱胎于上文所引《降魔》、《破魔》等变文故事吗?由此可见,后世《西游记》等神魔小说受到敦煌变文神魔斗法描写的影响是比较大的。 其次,敦煌变文承袭中晚唐文学通俗化、大众化的路子,不局限于宗教说教,不局限于翻讲佛经故事。为了能够招徕更多的听众,以至培养更多的信徒,讲经师必须得采用某些办法让玄奥的佛理更加通俗,更加贴近世俗众生,俗讲和变文就是很好的方式;从艺术形式和思想内容上看,又以变文为佳。 敦煌变文体式采用讲唱结合、韵文、骈文与散文间杂的形式,既通俗易懂,又富有文采。如上文所引的一段,就是一段文辞华丽的骈文。变文经常用散文叙述故事,紧接着用韵文重复歌唱已经讲述过的内容,这样有助于加深听众的印象。如在《目连缘起》中,前两段交代目连之母死后因生前为富悭穷,棒打师僧而下地狱,随后就用一段韵文把前两段的内容再唱一遍: 目连慈母号青提,本是西方长者妻。 在世悭贪多杀害,命终之后堕泥犁。 身卧铁床无暂歇,有时驱逼上刀梯。 碓岛(捣)硙磨身烂坏,遍身恰似淤青泥。 有时候敦煌变文也用散文来串联情节讲述故事,用韵文来铺情状物,二者相互配合、互为补充。比如在《大目乾连冥间救母变文》中描写到目连到地狱寻母,目睹地狱的种种惨状:铁伦(轮)往往从空入,猛火时时脚下烧。 心腹到处皆零落,骨肉寻时似烂燋。 1转引自《漫谈敦煌变文的艺术特征》,选自《唐代文学论丛》(总第六辑)P164

孔子项讬相问书 昔者夫子东游,行至荆山之下,路逢三个小儿。二小儿作戏,一小儿不作戏。夫子怪而问曰:“何不戏乎?”小儿答曰:“大戏相煞,小戏相伤,戏而无功,衣破里空。相随掷石,不如归舂。上至父母,下及兄弟,只欲不报,恐受无礼。善思此事,是以不戏,何谓怪乎?” 项讬有相,随拥土作城,在内而坐。夫子语小儿曰:“何不避车?”小儿答曰:“昔闻圣人有言:上知天文,下知地里(理),中知人情,从昔至今。只闻车避城,岂闻城避车?”夫子当时无言而对,遂乃车避城下道。遣人往问:“此是谁家小儿?何姓何名?”小儿答曰:“姓项名讬。” 夫子曰:“汝年虽少,知事甚大。”小儿答曰:“吾闻鱼生三日,游於江海;兔生三日,盘地三亩;马生三日,(趁)及其母;人生三月,知识父母。天生自然,何言大小!” 夫人问小儿曰:“汝知何山无石?何水无鱼?何门无关?何车无轮?何牛无犊?何马无驹?何刀无环?何火无烟?何人无妇?何女无夫?何日不足?何日有馀?何雄无雌?何树无枝?何城无使?何人无字?”小儿答曰:“土山无石,井水无鱼,空门无关,轝车无轮,泥牛无犊,木马无驹,斫刀无环,萤火无烟,仙人无妇,玉女无夫,冬日不足,夏日有馀,孤雄无雌,枯树无枝,空城无使,小儿无字。” 夫子曰:“善哉!善哉!吾与汝共游天下,可得已否?”小儿答曰:“吾不游也。吾有严父,当须侍之;吾有慈母,当须养之;吾有长兄,当须顺之;吾有小弟,当须教之。所以不得随君去也。” 夫子曰:“吾车中有双陆局,共汝博戏如何?”小儿答曰:“吾不博戏也。天子好博,风雨无期;诸侯好博,国事不治;吏人好博,文案稽迟;农人好博,耕种失时;学生好博,忘读书诗;小儿好博,苔挞及之。此是无益之事,何用学之!” 夫子曰:“吾与汝平卻天下,可得已否?”小儿答曰:“天下不可平也,或有高山,或有江海,或有公卿,或有奴婢,是以不可平也。” 夫子曰:“吾以汝平卻山高,塞卻江海,除卻公卿,弃卻奴婢,天下荡荡,岂不平乎?”小儿答曰:“平卻高山,兽无所依,塞卻江海,鱼无所归;除卻公卿,人作是非;奕卻奴婢,君子使谁?” 夫子曰:“善哉!善哉!汝知屋上生松,户前生苇,床上生蒲,犬吠其主,妇坐使姑,鸡化为雉,狗化为狐,是何也?”小儿答曰:“屋上生松者是其椓(椽),户前生苇者是其箔,床上生蒲者是其席。犬吠其主,为傍有客;妇坐使姑,初来花下也。鸡化为雉,在山泽也;狗化为狐,在丘陵也。” 夫子语小儿曰:“汝知夫妇是亲,父母是亲?”小儿曰:“父母是亲。”夫子曰:“夫妇是亲。生同床枕,死同棺椁,恩爱极重,岂不亲乎?”小儿答曰:“是何言与!是何言与!人

河西宝卷活着的敦煌变文 作者:晚报记者雒焕素文/图稿件来源:兰州晚报页面功能【字体:大中小】【关闭】 宝卷传承人李作柄本人的照片

宝卷艺人杨国太正在“宣卷” 宝卷保护单位整理宝卷 3月初,记者闻听一令人振奋的消息,为了更好地保护传承“河西宝卷·武威”这一文化遗产,国家文化部批准凉州区张义镇灯山村村民李作柄成为“河西宝卷·武威”传承人。而且,令人欣慰的是,虎年春节期间,武威十多个县乡的人们,又重新听到了这种充满韵味“一唱三叹”的民间说唱文学...... 河西宝卷曾盛行明、清、民国 据资料记载,宝卷是由唐代敦煌变文、俗讲,宋代说经发展演变而成的一种民间吟唱文娱活动。在唐代,敦煌变文曾经是整个敦煌文书占有关说唱文学的总称,具体属于转变脚本一类。转变的“转”即“啭”,是唱的意思。转变就是说唱变文,是唐代脱胎于宗教宣传的俗讲活动世俗化而形成的一种曲艺形式。而俗讲,即对佛经的通俗化演讲。由于佛教教义繁复深微,不易领悟,加上老百姓识字不多,普遍文化水平较低。于是佛经的讲解当中便出现了转读和梵呗,即以旋律感较强的唱腔进行歌赞,并用唱导演义式的言辞发挥出来,使得佛经意义通过“俗讲”的形式普及于广大人民群众当中。宋代说经,是由十分盛行的曲艺“说话”衍生出来的一种宣讲佛经的表现形式。其艺术已十分成熟、发达,不仅情节十分曲折生动,而且语言细腻流畅,从表演形式来看,既有宗教题材故事,又有历史题材故事。 传说在唐朝,日本僧人圆仁入唐求法时,曾经认识了长安很多出名的俗讲法师,其中著名的有石街的文淑,就连皇帝也经常到佛寺去听他的俗讲。到了宋代说经阶段,大量现实题材话本和民间故事题材的话本更是广为传唱,如《庐山远公话》、《叶净能诗》、《韩擒虎画本》、《前汉刘家太子传》、《唐太宗入冥记》等。 总体来看,宝卷内容多以宣扬佛教故事,反映谴责忤逆、规劝孝道、隐恶扬善等为人处事、立言立德标准为题材,具有故事情节曲折离奇、形式灵活多样、语言朴素生动、内容题材广泛等特点。正因为其通俗易懂,寓教于乐,因此深深植根于人民群众当中,历代流传。 它是地道的民间说唱文学 据调查,宝卷在河西分布很广,涉及二十多个县市。尤其在凉州区、古浪县一带文化落后、交通闭塞的广大农村,是宝卷流行的主要场所。如张义镇中路灯山村、张义镇上泉方城村、黄羊镇、二坝杨房村、严庄村。古浪县土门镇土门村、黄羊川镇东窑沟村、永丰滩乡六墩村等地。 今年春节期间,武威一些农村举行了隆重的“宣卷”活动。宣卷人在宣卷前要洗手漱口,点上三炷香,向西方(或佛像)跪拜,待静心后,才开始念卷。听卷的人要宁静专心、不准喧哗、不准走动。中途念卷人休息时,才可以活动。听众当中,还有几位“接佛人”。即等念卷人念完一段韵文或吟完一首诗后,重复吟诵最后一句的后半句,再接着念“阿弥陀佛”。这正是敦煌遗书P.3849《俗讲仪式》所记载的“念佛一声”、“念佛一两声”;变文中韵散相

敦煌变文 清朝末年,在敦煌石室里发现了一批唐、五代的俗文学写卷,学者泛称之为“变文”,变,是改编,改写的意思。 佛教东传,翻译注释大量涌现,但一般民众仍难接受,所以约东晋以来,有些和尚就用浅近的方法如“唱导”来传教。唱导讲究声,辩,才,博。其留下的底本称之为“讲经稿”。稿中每每穿插许多故事,遇到人名地名更是极尽铺张,故事部分畸形膨胀,后来逐渐演变,趋向于以故事为主题的方向发展,佛经本身则变成了故事的素材。这种作品,就称之为“变文”。 【又】变文是唐代兴起的说唱文学,“变”指“经变”,佛教用语。以佛经的内容为题材写成的文学作品即变文。“变文” 最初是寺院里以通俗语言解说佛经的俗讲,连说带唱,后来内容扩大,也演唱历史故事,民间传说。1899年敦煌千佛洞从佛经中发现大量唐代变文钞本,即敦煌变文。 敦煌变文的整理与研究 敦煌变文研究是起步最早、取得成果也最大的敦煌学研究领域之 一。从本世纪二十年代至今,将近八十年的时间里,学界无论是在对敦煌变文这一文学类别的讨论和认识上,还是在对它的整理、汇辑和研究方面,都有了相当大的进展。 一、关于敦煌“变文”的讨论 关于“变文”名称的讨论 由于敦煌卷子中的大量讲唱文学写本的原卷大都残破太多,加上题名不一,所以人们对它们有一个认识过程。 本世纪较早著文对敦煌变文进行研讨的学者是王国维,他在以“静庵”的笔名发表的《敦煌发见唐朝之通俗诗及通俗小说》一文中用“通俗小说”来指称之。1924年,罗振玉编《敦煌零拾》,则将《降魔变文》、《维摩诘经讲经文》、《欢喜国王缘》等统统称为“佛曲”,这是人们对变文最早的一种称呼。稍后,徐嘉瑞的《敦煌发现佛曲俗文时代之推定》和郑振铎的《佛曲叙录》都采用了“佛曲”这种称呼。

从敦煌变文《叶静能诗》看佛教月宫观念对唐代“明皇游月宫”故事之影响 “明皇游月宫”故事见载于唐代多种笔记小说,如柳宗元《龙城录》、郑处晦《明皇杂录》、薛用弱《集异记》、牛僧孺《玄怪录》、卢肇《逸史》、郑綮《开天传信记》、王仁裕《开元天宝遗事》等,是当时流播很广的传说。各家所记除行文繁简不同之外,在具体内容上也多有差异,宋周密《癸辛杂识·游月宫》日:“明皇游月宫一事,所出亦数处。《异闻录》云,开元中,明皇与申天师、洪都客夜游月中……《唐逸史》则以为罗公远,而有掷杖化银桥之事;《集异记》则以为叶法善,而有潞州城奏玉笛、投金钱之事;《幽怪录))则以为游广陵,非潞州事。”庄一拂《古典戏曲存目汇考》亦云:“按游月宫事,记者甚众,所载各有异同。《龙城录》与游月宫者为申天师,《唐逸史》为罗公远,《明皇杂录》为叶法净。又《异闻录》、《开元传记》并记其事。”说明“明皇游月宫”故事的结构形态在产生之初当有多种蓝本,考较诸本,其中尤以《龙城录》和《逸史》的载录最为完整、详细。 开元六年,上皇与申天师、道士鸿都客,八月望日夜因天师作术,三人同在云上游月中。过一大门,在玉光中飞浮,宫殿往来无定,寒气逼人,露濡衣袖皆湿。顷见一大宫府,榜日“广寒清虚之府”,其(守门)兵卫甚严,白刃粲然,望之如凝雪。时三人皆止其下,不得入。天师引上皇起,跃身如在烟雾中,下视玉城崔峨,但闻清香蔼郁,下若万里琉璃之田。其间见有仙人道士,乘云驾鹤往来若游戏。少焉步向前,觉翠色冷光相射目眩,极寒不可进。下见有素娥十余人,皆皓衣,乘白鸾往来,舞笑于广陵大桂树之下。又听乐音嘈杂,亦甚清丽。上皇素解音律,熟览而意已传。顷,天师亟欲归,三人下若旋风,忽悟若醉中梦回尔!次夜,上皇欲再求往,天师但笑,谢而不允。上皇因想素娥风中飞舞袖被,编律成音,制《霓裳羽衣舞》曲,自古洎今,清丽无复加于是矣。 罗公远八月十五日夜,侍明皇于宫中玩月。公远奏日:“陛下莫要至月宫中看否?”帝唯之。乃以拄杖向空掷之,化为大桥,桥道如银,与明皇升桥。行若十数里,精光夺目,寒气侵入,遂至大城。公远日:“此月宫也。”见仙女数百,皆素练霓衣,舞于广庭。上问其曲名,日:“《霓裳羽衣》也。”乃密记其声调。旋为冷气所逼,遂复蹑银桥回返。却顾银桥,随步而灭。明日,召乐工依其调作《霓裳羽衣曲》,遂行于世。 这“广寒清虚之府”果真有别于人间世界:有巍峨粲然之城郭,万顷琉璃之良田,精光射人之宫殿,七宝合成之楼阁;更有芳香馥郁之清气盈鼻,婉转清丽之乐音充耳。皓衣素服的仙人道士于此中乘浮云、驾鸾鹤,往来游戏,嬉笑歌舞,好一派自在快活、逸乐逍遥的美妙景象,难怪令贵为帝下的明皇都不禁神迷目眩、心旌摇荡,恍如醉里梦回,意欲“再往求之”!只是月宫富丽有余而温暖不足,“寒气逼人”的感受正显出其特别之处,那是有别于喧嚣凡尘的一块清冷乐土。陈学斌收藏有一种呈八菱形大圆钮状的宋代“明皇游月宫镜,构图非常别致:明皇被罩在火焰状的光环里,骑在一只硕大的蟾蜍之上,弯腰拱手作揖,行走桥上,正步向传说中精光夺目却冷意慑人的月宫。明皇虽为天子之尊但仍是凡人,还是要借助火焰光环才能抵御月宫的寒气,铜镜上的这幅图案恰好给文字叙述作了一个逼真、生动的说明。明皇月宫之游的所见所历正可视为唐人月宫印象的缩影,对唐人而言,月宫是一个富丽繁华、美妙精工的仙境,那里的一切皆冰洁玲珑、晶莹剔透,与人间殊异,令尘世中的凡夫俗子意迷魂牵,心向往之。 然而事实上,在“明皇游月宫”故事中,对月宫的描写并非落笔的重点,另有两个重要问题很值得注意。