慢性静脉瓣功能不全的超声诊断

慢性静脉功能不全的彩色多普勒检查

解放军总医院超声科袁宇*译徐建红校

慢性静脉功能不全(CVI)是由瓣膜闭锁不全引起的一种病理状态,伴或不伴静脉流出道梗阻,它既可以影响浅静脉又可以影响深静脉,引起静脉高压和淤滞。CVI最常见的表现是由于隐静脉系统瓣膜闭锁不全引起的原发静脉曲张。彩色多普勒超声是CVI的主要影像诊断方法。本文主要探讨慢性静脉功能不全的解剖、技术和彩超医生所需掌握的必要知识。静脉解剖知识是超声检查的基础。下肢静脉网络分为三部分:浅静脉、深静脉、穿静脉。深静脉与相应的动脉伴行走在肌筋膜下,浅静脉走行于皮下脂肪。主要的浅静脉是大、小隐静脉及其分支。连接于隐静脉之间的是交通静脉。深浅静脉之间由穿静脉连接,正常情况下由浅静脉流向深静脉。主要穿静脉有大腿中段的Hunter穿静脉,大腿下段的Dodd穿静脉,小腿上部的Boyd穿静脉和小腿中下段的Cockett穿静脉。超声检查时必须采取站立位和仰卧位。检查深静脉血栓时要系统地进行探头加压,彩色和频谱多普勒等方法。通过做Valsalva动作或挤压小腿,用彩色和频谱多普勒来评价股腘静脉瓣膜功能不全所致的静脉返流。检查大隐,股静脉和小隐,腘静脉汇合处,明确汇合处形态,功能,副隐静脉和闭锁不全的血管网络。寻找穿静脉要在大腿的内侧和下肢的内、外和后侧去找。以向外的返流超过0.5秒作为穿静脉机能不全的标志。现在可以通过一些外科和介入的方法来治疗CVI,包括静脉结扎和剥脱,穿刺抽出,隐静脉干的腔内闭合,筋膜下内镜外科和瓣膜成形术。

慢性静脉功能不全(CVI)是一种下肢常见,致残,进展性疾病。定义是由静脉瓣

机能不全引起的静脉系统功能失常,伴或不伴静脉流出道梗阻,深、浅静脉均可受累及也可同时受累。静脉机能障碍原因有先天性和获得性两种,其结果都会引起静脉高压和血流淤滞。CVI最常见的症状是浅静脉闭锁不全导致的原发性静脉曲张。有时还会发现孤立的穿静脉闭锁不全。绝大多数深静脉CVI是获得性的(血栓后),少部分由先天性的静脉瓣膜闭锁不全或发育不全引起。

发病率

CVI在美国是非常普遍的疾病。所有美国人中估计有2,5,的人存在不同程度的CVI。大约二千四百万美国人患有静脉曲张。大约六百万美国人有CVI引起的皮肤改变。约有五十万人患有静脉淤积性溃疡。

流行病学

高发于40,49岁女性和70,79岁男性【1】。

症状

除了引起外观改变外,CVI还会导致慢性功能减退的一些症状。本病典型症状是下肢疼痛和沉重,尤其是长期站立后。晚期阶段,CVI引起典型的皮肤改变,通常在腿内侧形成脂性硬皮病和淤积性溃疡。

CVI检查医生的作用是什么,

过去,影像医生对CVI的检查依赖静脉造影,那时大多数仪器检查(静脉造影,连续波多普勒)是由血管外科医生完成的。彩色多普勒超声检查(CDS)是CVI的主要诊断方法,在一些国家所有因CVI而准备手术的患者只进行过超声检查【2】,

静脉造影已经很少做了。CDS之所以广泛应用是因为只有超声才能提供临床治疗所需的解剖和血流动力学资料。影像医生有操作CDI的技术和临床能力,就像在诊断深静脉血栓工作那样。然而为了提高CVI超声检查的质量,还需要熟练掌握解剖,病理生理学和外科准备治疗CVI所须的所有数据。本文目的是给超声医生提供检查CVI必需的解剖和病生理知识。

解剖

经常受到CVI累及的下肢静脉网分为三部分:浅、深和穿静脉系统。

1.深静脉

深静脉与相应动脉伴行并被周围肌肉包绕。深静脉包括腓静脉,胫前、胫后静脉,腘静脉,股浅、股深、股总静脉和髂静脉。

2.浅静脉

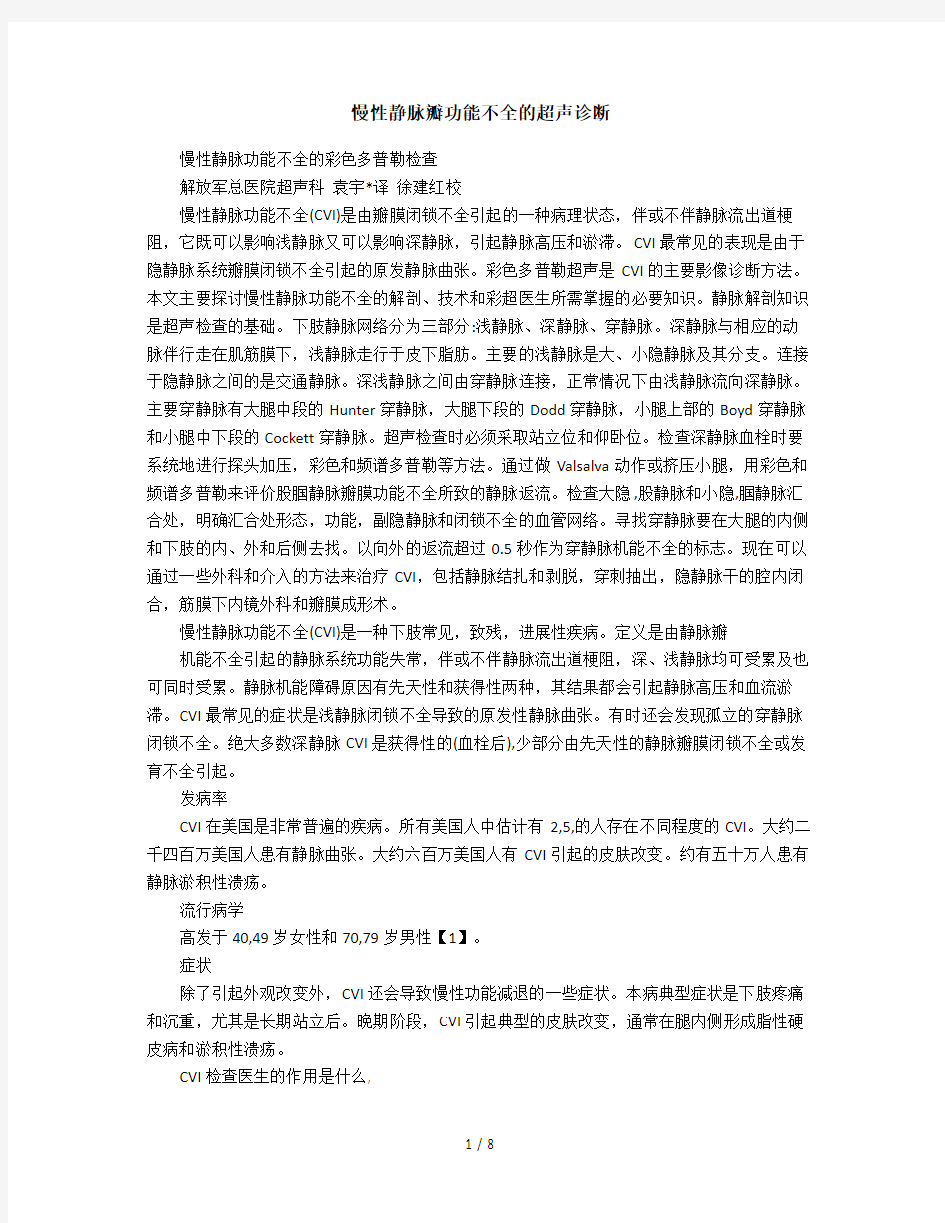

浅静脉走行于深筋膜外层的皮下脂肪(图1)。浅静脉包括大、小隐静脉和它们各级分支及相互之间的吻合支。从图上可见副隐静脉较直并逐渐靠近隐静脉干。相反,附属分支常距离隐静脉干较远并可包绕大腿。在大腿靠近隐股汇合处的大隐静脉主要属支有旋髂浅静脉、腹壁浅静脉、阴部浅静脉、股外侧浅静脉和股内侧浅静脉的分支静脉,在小腿有后弓和前方的分支。后方的分支和Cockett穿静脉关系密切。这个最著名的静脉是引流Cockett穿静脉血液的唯一的分支。然而这明显不符合一般规律。

大多数情况时,是交通静脉连接大小隐静脉网络。在大腿的交通静脉主要是

Giacomini静脉或者由前方到达腘窝后外侧的分支。大小隐静脉的血管网在膝关节非常靠近,有时在此水平由腱膜上、下静脉连通。从功能方面看,这样的解剖结构使Giacomini静脉能够将隐股汇合处的反流传送到小隐静脉干。这种超负荷会引起小隐静脉干随后的闭锁不全。反过来,小隐静脉网络的反流可能会导致大隐静脉网络的超负荷。

3.穿静脉

穿静脉(图1)(也就是过去所说的交通静脉)是穿过筋膜连通深、浅静脉系统的血管。主要的穿静脉有大腿中部的Hunter穿静脉,大腿下部的Dodd穿静脉,小腿上部的Boyd穿静脉,还有Cockett穿静脉包括小腿中部的Cockett II, III和下部的Cockett I。

图1:主要浅静脉和穿静脉:

大隐静脉(1),小隐静脉(2),隐股汇合处的分支:旋髂浅静脉(3),腹壁浅静脉(4) ,阴部浅静脉(5),前外侧(6)和后内侧(7)的分支静脉。在小腿的大隐静脉属支:后弓(或称后支或Leonardo 静脉)(8),前支(9) 。大小隐静脉之间的连接:Giacomini静脉(10), Hunter穿静脉 (H), Dodd穿静脉(D), Boyd穿静脉(B),

Cockett穿静脉 (C1-C3), 踝部穿静脉(M),腓肠肌穿静脉(G).

穿静脉最固定的组有:

? 近端穿静脉连接股静脉和大隐静脉或其副静脉的近端(大腿上1/3)。

? 阴部穿静脉:连接于下腹部的子宫后或卵巢静脉与大隐静脉干和其后方分支,或者通过Giacomini 静脉与小隐静脉相连。

? Hunter穿静脉:在大腿中1/3连接于股静脉与大隐静脉系统。

? Dodd穿静脉或收肌管穿静脉:在大腿下1/3连接于股静脉与大隐静脉系统。

? Boyd穿静脉:在髁下区域沟通隐静脉系统和腘静脉或胫腓干静脉。

? 内侧腓肠肌穿静脉:连接于腓肠肌内侧头肌内静脉与隐静脉系统(主干,小腿血管丛,后侧分支)。(这些穿静脉有时表现为与小隐静脉的间接沟通,例如经由腓肠肌内侧头走行的下极静脉)。

? Cockett穿静脉:连接于胫后静脉与后方的隐静脉分支之间,尤其是Leonardo da Vinci静脉。

? 踝部穿静脉:连接于跖肌与隐静脉的边缘支。

超声检查技术

首先,病人仰卧检查深静脉。检查深静脉血栓通过探头加压和彩色及频谱多普勒(静脉可压扁,有自发血流信号或远端挤压可显示血流信号说明静脉通畅)。静脉中自发和阶段性的血流信号可以间接表明临近静脉的通畅(图2)。临近有血栓时这种间接征象变为速度减慢的连续性信号,做瓦氏试验无明显变化(图3)。挤压小腿时血流信号迅速增强间接表明探头和挤压部位之间的静脉通畅(图4),少量增强或无增强间接说明存在梗阻。

图2 瓦氏动作正常反应。憋气时血流减少或停止,这是深静脉系统功能正常的标志图3 临近血栓处血流频谱变平。髂静脉血栓患者在股浅静脉PW取样显示低速、单相血流,并且瓦氏动作几乎无反应

图4 挤压远端的正常表现。挤压小腿时,股浅静脉内多普勒频谱显示流速迅速增加。

这是一种显示挤压部位和PW取样部位之间管腔开放的间接征象

图5 深静脉关闭不全。血栓后综合征患者瓦氏动作时股浅静脉取样,PW频谱显示

血流逆转时间延长

第二步,患者站立进行检查(如果病情允许的情况下)。通过彩色和频谱多普勒观察股腘静脉在瓦氏动作或挤压小腿时瓣膜闭锁不全引起的返流(图2)。返流通常指持续超过0.5秒的反向血流【3】(图5);然而最近研究显示股腘静脉返流截断时间应该大于1秒【4】。

大隐,股静脉和小隐,腘静脉汇合处一定要仔细检查,要明确汇合类型,接受性(图6、8),副隐静脉,机能不全的血管网。小隐,腘静脉汇合处的解剖位置和结构变异非常多(图7、9)。

探查穿静脉在大腿的内侧面(图10)和小腿的内侧(图11,12),外侧和后侧

(图13),可能的话,沿着主要闭锁不全或曲张的大隐、小隐侧支进行检查。检查溃疡下的静脉时尽量使用无菌的耦合剂。在穿静脉穿过深筋膜处的二维横切面上测量其直径。在穿静脉纵切图像上通过彩色和频谱多普勒信号观察其血流。在股腘静脉可见的正常的自发性、期相性血流则很少见于穿静脉系统(和小腿深静脉),要引出血流信号需要一些更有效的方法,如瓦氏

动作或用手挤压检查的穿静脉上方或下方(图10,13)。穿静脉向外的血流超过0.35秒即为异常【4】。从病理生理学角度来看,皮肤病变更容易发生在病变穿静脉的远侧端。大腿的穿静脉(图10)和Boyd穿静脉(图11)的静脉曲张经常会在治疗后复发。内侧腓肠肌穿静脉容易形成血栓(图13、14),最后Cockett穿静脉(图12)与皮肤的营养改变有关。

图6 隐股静脉汇合处关闭功能的判定。在轻度扩张的大隐静脉内瓦氏动作时多普勒显示没有反流

图7 典型的隐腘汇合处表现。小隐静脉在膝关节或稍上方汇入腘静脉

图8 隐腘汇合处关闭不全。挤压小腿和/或瓦氏动作时PW频谱显示双向血流表明静

脉瓣膜关闭不全

图9 隐腘汇合处常见的变异。小隐静脉没有汇入腘静脉而是在大腿后方连于Giacomini静脉

图10 大腿穿静脉关闭不全。患者SFJ结扎术后3年大腿静脉曲张复发。SFJ无异常而在大腿中部发现一条扩张的关闭不全的穿静脉(A)。在一般情况下血流方向由浅静脉向深静脉,CDFI血流呈蓝色(B)。而做功能性动作时可以在CDFI(C)和PW(D)

中观察到由深向浅静脉的反流

外科手术

治疗CVI有效的外科手术【5】有如下几种:

1.静脉结扎:用缝线或金属线将静脉结扎。

2.穿刺抽出术:把大隐静脉摘除的过程(图15)。

图11 关闭不全的Boyd穿静脉。扩张的Boyd穿静脉 (A). 挤压小腿并放松后CDFI(B)和PW(C)显示深静脉向浅静脉的反流

图12 关闭不全的Cockett穿静脉。挤压小腿CDFI (A,B)和PW(C)显示血流方向逆

转

图13 扩张的关闭不全的腓肠肌内穿静脉。彩色多普勒显示反向(红色)血流由深

静脉向浅静脉

图14 由腓肠肌内穿支血栓引起的小隐静脉完全血栓栓塞。彩色多普勒无血流信号

并且管腔不被压瘪

图15 穿刺抽出术。图片显示在小腿抽出曲张的大隐静脉副支

3.须卧床的静脉功能不全的血流动力学治疗(CHIVA):欧洲一些国家对门诊患者通过结扎功能不全的静脉进行血流动力学治疗【6】。一般直接由外科医生来完成解剖和血流动力学体表定位。

4.隐静脉干的腔内闭塞:用射频或激光通过导管经皮腔内闭塞隐静脉干【7、8】。术中超声通常是由外科医生完成的,超声医生负责对病人进行选择。在术中穿刺静脉时需要超声引导,以便调整导管位置【9】。外科医生需要了解的信息包括如下几点:

? 大隐,股静脉汇合处是否有机能不全的副静脉:如果存在这种情况时,单纯腔内治疗不起作用。

? 大隐静脉在大腿段的直径:如果大于14毫米时射频治疗无效。如果小于6

毫米时不论是激光还是射频的导管都难以进入。

? 静脉距皮距离:如果小于5毫米会烫伤皮肤。

静脉弯曲程度:过于弯曲会阻碍导管的置入。

5.隐静脉高位结扎和剥脱

这种方法仍被认为是治疗静脉曲张的金标准。在大隐,股静脉汇合水平分离深浅静脉系统,去除膨大的隐静脉以消除静脉返流(图16)。外科医生需要了解的信息包括如下几点:

? 返流是由原发机能不全的隐静脉引起还是由穿静脉引起,

? 大隐静脉瓣膜闭锁不全是从其汇入处还是下方,

? 大隐,股静脉汇合处的类型

? 副隐股汇入口是否有功能,

最终汇合处加大穿静脉返流还是浅静脉的返流,

图16 大隐静脉的结扎和剥离。图示大隐静脉的剥离(A); 图片(B)显示在结扎前SFJ

的静脉和其主要分支被游离

6.筋膜下内镜手术(SEPS)

这种新方法【10】是经典的钻孔器静脉阻断术的改良。通过使用腹腔镜或其它专用设备,在屏幕监视下完成对腿上机能不全的穿静脉的阻断。在CVI最严重的阶段使用这种方法消除深静脉向机能不全的穿静脉的返流(图17)。外科医生需要了解的信息包括如下几点:

? 识别并标记出机能不全的穿静脉

? 评价大隐、小隐静脉合并的机能不全

? 深静脉的情况,如血栓栓塞,血栓后闭锁不全

做瓣膜成形术或早期对SFJ加压治疗大隐,股静脉返流的外科医生也需要了解同样信息。

7.瓣膜成形术:这种方法是治疗原发CVI返流对深静脉功能重建的标准方法。在离瓣叶损坏或弯曲的静脉(股总、股浅、股深静脉)最近处做一标准切口,如果结合穿静脉结扎,瓣膜成形术的疗效更好。外科医生需要了解的信息包括如下几点:

? 识别机能不全的瓣膜

? 评估瓣叶的运动性(图18)和形成血栓的可能性

8.静脉瓣膜移位:当股浅静脉瓣膜闭锁不全而股深静脉瓣膜正常时可以选择这种方法。把股深静脉切取数厘米,与股浅静脉互换位置。外科医生需要了解的信息

包括如下几点:

? 明确病变血管的节段范围和邻近正常功能的瓣膜

评价节段两端的开放和节制情况

图17 内镜结扎筋膜下穿静脉。SEPS术中内镜观察:扩张的Cockett穿静脉被游离

(A)和被超声刀阻断(B)

图18 瓣膜的观察。二维图像可实时观察瓣膜的运动,呼气时开放(A) 瓦氏动作时

关闭(B)

超声评价静脉曲张复发

高达20,大隐静脉结扎后的患者可能复发腹股沟向大腿的静脉曲张【11】。静脉曲张复发大多由于对隐腘汇入处处理不当引起,这些患者可能需要对隐腘汇合处进行再次手术(I型复发)。而且,大腿穿静脉(图10)或骨盆、会阴静脉的连接静脉的功能不全也可以造成静脉曲张复发(II型复发)【12】。这些患者不需要对隐股汇合处再次手术。

超声检查的主要目的是区分这两种情况,明确复发类型和复发返流的来源,以便减小再次手术结扎的损伤。

一定要用二维检查残留隐静脉干,如果明显存在侧支血管网或副隐静脉时,一定要做瓦氏实验用彩色多普勒和频谱来观察是否存在返流。

临床经常遇到的问题

1. 怎样区分副隐静脉和双隐静脉,

患者中65,的大腿和45,的小腿中只存在一个单一的隐静脉干【13】。其它部分则存在双隐静脉系统。典型的隐静脉干走行区发现两条或多条静脉可能是重复的隐静脉或者扩张的侧支血管。前一种情况时是这两条静脉被两层纤维组织固定都走行于隐静脉区(图19),而第二种情况时,侧支静脉的走行是逐渐远离隐静脉走行区的。

图19 隐静脉的解剖位置。在大腿大隐静脉走行在皮下脂肪内。两层纤维膜之间。

副隐静脉干也走行于其中,而隐静脉的属支和网络则位于其外

1. 大隐静脉的直径和关闭功能有什么联系,

大隐静脉的直径在股静脉入口处超过7.3mm,大腿中段超过6mm,小腿中段超过4mm时高度提示静脉关闭不全。另一方面,在上述三处水平直径分别小于5.5、3、2mm时,提示没有返流【14】。

2. 穿静脉的直径和关闭功能有什么联系,

在穿静脉结扎的决策制定过程中,我们一定不要只考虑穿静脉的直径,还要明白并与外科医生交流这些静脉所起的作用。实际上扩张的穿静脉可以是返流的来源(隐股静脉关闭正常时的原发穿静脉关闭不全),返流的引流(从关闭不全的隐静脉)或者引流正常隐静脉远端血流到深静脉。关闭正常的穿静脉的平均直径为2-2.5mm,而直径3.5mm穿静脉存在90%的返流的可能性。然而有时3.5-4mm的穿静

脉却并无返流【15】。

3. 隐静脉返流是否导致隐股汇合处关闭不全,

在一些病例中,隐静脉关闭不全与隐股口闭锁不全和穿静脉机能不全无关。在这种病例中,静脉返流的加重会引起原发性的静脉曲张,其后果是从远端向上发展的瓣膜关闭不全。因此对这种病例单纯结扎隐股静脉而不剥离静脉并不能控制返流。由于这些原因,超声检查一定要包括隐股汇合处和完整的隐静脉。

4. 超声医生怎样定位和描述穿静脉,

如果在手术前做超声检查,应该明确并在体表用洗不掉的笔画出穿静脉的位置。如果没有提早计划手术,将只对那些所谓经典的穿静脉(如Boyd, Cockett I, Dodd等)位置进行标记。穿静脉位置用区域系统记录(1区就在腹股沟韧带上,2-4区在腹股沟韧带至膝关节中部之间,5-8区在膝关节和踝关节之间,9区就是踝关节下方)。也可以用上下位置来定位,距离跟骨多少厘米,轴向位置用患者从上向下看的虚拟钟表来定位(如左侧Cockett穿静脉可以这样描述为20厘米高3点处,右侧Boyd穿静脉为40厘米高9点处)。后一种方法对描述不典型的穿静脉更为有效。

参考文献

1. Brand FN, Dannenberg AL, Abbott RD. The epidemiology of varicose veins:

the Framingham Study. Am J Prev Med 1988;4:96-101.

2. Alguire PC, Mathes BM. Chronic venous insufficiency and venous

ulceration. J Gen Intern Med. 1997;12:374-83.

3. van Neer PA, Veraart JC, Neumann HA. Venae perforantes: a clinical review. Dermatol Surg 2003;29:931-42.

4. Labropoulos N, Tiongson J, Pryor L, et al. Definition of venous reflux in lower-extremity veins. J Vasc Surg 2003;38:793-8.

5. Weiss VJ, Surowiec SM, Lumsden AB. Surgical management of chronic venous insufficiency. Ann Vasc Surg 1998;12:504-8.

6. Franceschi C. Pour una c ure conservatrice et hemodynamique de l’insuffisance veineuse en ambulatoire CHIVA. Angiologie 1988;72:99.

7. Sybrandy JE, Wittens CH. Initial experiences in endovenous treatment of saphenous vein reflux. J Vasc Surg 2002;36:1207-12.

8. Min RJ, Khilnani N, Zimmet SE. Endovenous laser treatment of saphenous vein reflux: long-term results. J Vasc Interv Radiol 2003;14:991-6.

9. Pichot O, Sessa C, Bosson JL. Duplex imaging analysis of the long saphenous vein reflux: basis for strategy of endovenous obliteration treatment. Int Angiol 2002;21:333-6.

10. Sybrandy JE, van Gent WB, Pierik EG, et al. Endoscopic versus open subfascial division of incompetent perforatingveins in the treatment of venous leg ulceration: long-term follow-up. J Vasc Surg 2001;33:1028-32.

11. Sarin S, Scurr JH, Coleridge Smith PD. Assessment of stripping the long saphenous vein in the treatment of primary varicose veins. Br J Surg

1992;79:889-893.

12. Bradbury AW, Stonebridge PA, Callam MJ, et al. Reccurrent varicose veins: assessment of the saphenofemoral junction. Br J Surg 1994;81:373-5.

13. Shah DM, Chang BB, Leopold PW, et al. The anatomy of the greater saphenous venous system. J Vasc Surg 1986;3:273-83.

14. Navarro TP, Delis KT, Ribeiro AP. Clinical and hemodynamic significance of the greater saphenous vein diameter in chronic venous insufficiency. Arch Surg 2002;137:1233-7.

15. Sandri JL, Barros FS, Pontes S, et al. Diameter-reflux relationship

in perforating veins of patients with varicose veins. J Vasc Surg 1999;30:867-75.

*本科进修生单位:天津市河西区天津医院

重视慢性下肢静脉功能不全的早期预防和治疗 孙新明 关键词:慢性下肢静脉功能不全下肢慢性静脉性疾病早期预防孙新明 慢性下肢静脉功能不全(chronic venous insufficiency,CVI)是指由于下肢静脉系统因静脉返流及静脉阻塞所引起下肢静脉回流障碍所导致的一组临床症候群。又称为下肢慢性静脉性疾病(CVD),是最常见的周围血管静脉性疾病,据报道在我国人群患病率高达27%,年新发病率为0.5%-3.0%[1]。 CVI的主要病理因素是下肢静脉瓣的关闭不全或功能丧失以及下肢静脉的阻塞所导致的一系列临床症候群,由于静脉瓣膜的损害程度不同以及下肢静脉阻塞的部位、范围不同,其临床症状可以从无明显自觉症状到下肢硬质膜炎、下肢溃疡、水肿等不同的临床表现。 病因 多发生在持久从事体力劳动或站立工作人员,在农民、理发员、运动员、外科医师等人群及有家族史的人群。 当人体站立时,心脏水平以下的血管内血压比卧位时增高,增高部分相当于从心脏水平以下的血管到心脏的这样一段血柱高度内的水的压力,形成静水压(+102mmHg),加上肢体远端的动力压(+15mmHg),这样形成肢体远端静脉内的总压力为+117mmHg,接近于动脉的压力[2]。由于静脉壁明显薄弱于动脉,在这样的压力下如不注意保护,很容易造成静脉壁的扩张,静脉瓣关闭不全,这也是为什么肢体远端更容易产生静脉曲张的原因。 先天静脉壁薄弱、扩张,静脉瓣膜缺陷,后天的静脉腔内压力持久升高以及随年龄老化静脉壁及瓣膜退行性变,都是静脉曲张、CVI产生的主要原因。 静脉瓣膜缺陷理论认为大隐静脉和股静脉连接处瓣膜功能不全,允许血液反流入大隐静脉,导致从大腿到小腿的静脉瓣膜相继关闭不全。根据该理论,静脉曲张的治疗方法是在腹股沟结扎大隐静脉并将大隐静脉剥脱,加或不加小隐静脉剥脱。如果瓣膜回流功能不全是主要因素,则术后不再有静脉曲张。 另一相反的理论认为小腿的一支或数支静脉有病变,使肌肉收缩时血液从压力高和容积增加的深静脉流向浅静脉。久之,浅表静脉扩张,瓣膜的瓣叶分开不能闭合,病变血管中血液逆流,使他的交通支静脉瓣功能不全,则更多部位发生逆流,这些病变逐渐发展到大隐静脉近端,引起大隐静脉、股静脉连接处继发性功能不全。该理论可解释静脉曲张最初的发生部位,和各种方法治疗后出现新的静脉曲张的原因。 新近的研究提示静脉壁遗传性薄弱(缺陷)是静脉扩张的主要原因,随后导致静脉曲张(原发性、特发性静脉曲张)。笔者在手术中发现,静脉曲张患者的患肢在没有出现明显曲张改变的部位,剥离出的静脉血管出现瘤样凸起,很多曲张的静脉除有均匀性血管扩张外,也经常出现局限性彭出或瘤样改变。这可能是静脉曲张难以治愈的本质。 小腿肌泵功能不全。腓肠肌泵主要由小腿肌肉和肌肉间静脉窦组成,收缩是它可以排出超过小腿总容量60%的静脉血[3],腓肠肌泵功能也受小腿肌肉收缩力、前负荷及后负荷影响。当各种原因引起的腓肠肌泵功能不全时,下肢静脉压升高,就可能导致下肢静脉回流障碍。 CVI的病因分为原发性(66%)、继发性(25%)、先天性(1%)和混合性(8%)。先天性病因特指瓣膜的先天性缺陷,继发性主要是深静脉血栓形成造成的瓣膜破坏,而原发性有明显的遗传倾向。近年来认为静脉壁薄弱是CVI发病的理论占优势。此外长时间站立或负重、妇女妊娠等因素导致静脉压力持久升高也是下肢静脉曲张形成的诱因[4]。 发病机制及病理改变

双功多普勒彩超诊断慢性下肢静脉功能不全的临床意义 发表时间:2016-04-29T16:08:21.110Z 来源:《心理医生》2015年13期供稿作者:肖中志 [导读] 宜章县人民医院B超室湖南郴州 424200)慢性下肢静脉功能不全属于一种周围血管性疾病,其临床诊断较为困难,需借用高科技工具,通过影响分析技术检测得出结果,再进行判定[1]。 肖中志 (宜章县人民医院B超室湖南郴州 424200) 【摘要】目的:观察分析双功多普勒彩超诊断慢性下肢静脉功能不全的临床意义。方法:抽取80例慢性下肢静脉功能不全患者,采用双功多普勒彩超与下肢静脉顺行造影两种检查方式诊断,观察分析诊断结果。结果:80例患者104侧肢中共有177条下肢交通静脉被检出逆流,与手术病理结果相同。其中双功多普勒彩超诊断检出161条,占比90.9%;下肢静脉顺行造影诊断检出113条,占比63.8%;两种方法同时检出107条,占比60.4%。双功多普勒彩超检出率高于下肢静脉顺行造影(P<0.05)。结论:双功多普勒彩超在慢性下肢功能不全中具有良好的诊断意义,查出准确率高,值得临床大力推广使用。 【关键词】双功多普勒彩超诊断;慢性下肢静脉功能不全;临床意义 【中图分类号】R445.1 【文献标识码】A 【文章编号】1007-8231(2015)13-0089-02 慢性下肢静脉功能不全属于一种周围血管性疾病,其临床诊断较为困难,需借用高科技工具,通过影响分析技术检测得出结果,再进行判定[1]。双功多普勒彩超在多种临床疾病诊断中发挥出了重要作用,广受临床好评,亦是临床检查慢性下肢静脉功能不全的一种常用手段。为研究双功多普勒彩超对慢性下肢静脉功能不全的临床诊断意义,我院特此展开研究,具体报告如下。 1.资料与方法 1.1 一般资料 研究对象选自我院2012年10月~2015年10间收治的80例慢性下肢静脉功能不全患者。其中,男性51例,女性39例;年龄34~76岁,平均年龄(51.6±7.3)岁;病程1~19年,平均病程(10.7±5.2)年;CEAP(静脉功能不全分类标准)分类:19例C2,31例C3,30例C4~C6。 1.2 检查方法 1.2.1双功多普勒彩超检查①患者取仰卧位,患侧向外旋转;②彩超仪探头频设置值5~10MHz;③以二维超声结合采色多勒自患者腹股沟向下肢静脉扫描,直至内踝平面;④观察记录患者下肢静脉血流情况,行乏氏试验,记录血流逆流时间;⑤挤压胫骨位两侧,寻找交通静脉位,差别血流信号灯,确定逆流情况。 1.2.2下肢静脉顺行造影检查①调整摄片,50~95KV,MAS 25~100,球管距离115cm;②以7号头皮针,对患者下肢足背行远端浅静脉穿刺;③以无菌注射用水对80ml复方泛影葡胺进行稀释至100ml;④完成注射,时间控制>7min;⑤由远及近分段对患者下肢正位与侧位进行摄片。 1.3 观察指标 观察两组两种检查方式诊断结果,并进行分析。 1.4 统计学处理 采用统计学软件SPSS19.0进行处理,计量资料以%表示,行χ2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。 2.结果 80例患者104侧肢中共有177条下肢交通静脉被检出逆流,与手术病理结果相同。其中双功多普勒彩超诊断检出161条,占比90.9%;下肢静脉顺行造影诊断检出113条,占比63.8%;两种方法同时检出107条,占比60.4%。双功多普勒彩超检出率高于下肢静脉顺行造影(P<0.05)。见表。 表两种检查方式检出率比效(条,%) 注:两种检查方式检出率对比,*P<0.05 3.讨论 发生下肢静脉功能全患者,为深静脉、浅静脉以及交通静脉三条静脉系统全部或任何2个出现功能异常[2],而导致患者静脉血管发生逆流,皮肤得不到足够营养[3],临床具体表现轻度为皮肤瘙痒、肤色发黑等[4],重度表现为下肢发生静脉性溃疡,患者疼痛难忍[5]。因需对患者下肢静脉进行检查,给临床诊断带来一定困难,需要借助医疗工具进行。而在迅速发展的临床医疗中,一般采用双功多普勒彩超诊断与下肢静脉顺行造影诊断两种手段对患者下肢静脉进行检查。本次研究中,双功多普勒彩超检查,共104侧肢静脉血管回声无浑浊,静脉管壁未发现异常,连续性好,经超声仪探计频率增加,有可见性静脉管腔压瘪或消失现象,指导患者连续行数次深呼吸后,管径出现增加。80例患者中有15例出现可见性静脉窦,显示出瓣膜,但瓣膜边缘并不十分清晰。患者静脉血流较充盈,检出静脉逆流时,乏氏试验交通静脉位双功多普勒彩超检查显示灯变红,对患者下肢行挤压处理后交通静脉逆流显示灯亦会变红。下肢静脉顺行造影下,80例患者部分下肢静脉深静脉管径发生明显变化,为由窄变宽,显示出瓣膜有“八”字形影边,但瓣膜边缘并不清晰。本次研究结果表明,双功多普勒彩超诊断检出161条,占比90.9%,优于下肢静脉顺行造影诊断检出113条,占比63.8%,差异有统计学意义(P<0.05)。由此表明,下肢功能不全诊断双功多普勒彩超栓出率更高,准确率更优,值得大力推广使用。 【参考文献】 [1]刘景萍,李慧芳,胡健等.双功能彩超与经颅多普勒超声对颈内动脉狭窄或闭塞的临床价值[J].中国医药导报,2012,09(27):100-102.

慢性静脉功能不全诊断详述 *导读:慢性静脉功能不全症状的临床表现和初步诊断?如何缓解和预防? 深静脉血栓形成诊断诊断一般不困难,可利用以下的诊断方法:1、静脉压测定:患肢静脉压升高,提示侧压处近心端静脉有阻塞; 2、超声:二维超声显像可直接见到大静脉内的血栓,配合Doppler 测算静脉内血流速度,并观察得呼吸和压迫动作的正常反应是否存在。此种检查对近端深静脉血栓形成的诊断阳性率可达95%;对远端者诊断敏感性仅为50%-70%,但特异性可达95%。 3、放射性核素检查:125I纤蛋白原扫描偶用于本病的诊断。与超声检查相反,本检查对腓肠肌内的深静脉血栓形成的检出率可高达90%,而对近耽深静脉血栓诊断的特异性较差。本检查的主要缺点是注入放射性核素后需要滞后48-72小时才能显示效果。 4、阻抗容积描记法(,IPG)和静脉血流描记法(PRG):前者应用皮肤电极,后者采用充气袖带测量在生理变化条件下静脉容积的改变。静脉阻塞时,随呼吸和袖地充、放气而引起伏的容积波幅度小。这种试验对近端深静脉雪山形成诊断的阳性率可达90%,对远端者诊断敏感性明显降低。 5、深静脉造影从足部浅静脉内注入造影剂,在近心端使用压脉带,很容易使造影剂直接进入到深静脉系统,如果出现静脉充盈

缺损,即可作出定型及定位诊断。浅静脉血栓形成诊断较容易,局部症状体征较明显。 慢性静脉功能不全的鉴别诊断: 1、静脉回流障碍:体循环静脉管输送血液流回右心房的过程。体循环静脉系统的血容量很大,占血液总量的一半以上。静脉易扩张,又能收缩,因此起着血液贮存库存的作用。静脉的收缩和舒张可有效地调节回心血量和心输出量,使循环机能能够适应机体在各种生理状态时的需要。静脉回流的基本力量是小静脉(又称外周静脉)与腔静脉或右心房(又称中心静脉)之间的压力差。小静脉压力的升高或腔静脉压力的降低都有利于静脉回流。由于静脉管壁薄,静脉压低,所以静脉回流还受到外力如肌肉收缩的挤压作用、呼吸运动、重力作用等等的影响。当上述因素阻碍静脉回流时,机体会出现种种表现。 2、静脉血流滞缓:静脉血流滞缓:血栓性静脉炎是以急性非化脓性静脉炎继发腔内血栓形成为特点的静脉血管疾患,受累浅表静脉区的皮肤红肿,自发牵扯性疼痛,可摸到有触痛的条状物或 结节,静脉血流滞缓。 着眼于发生肺栓塞的严重威胁,对所有发生深静脉血栓形成的高危患者均应提前进行预防。股骨头骨折、较大的骨科或盆腔手术,中老年人如有血粘度增高等危险因素,在接受超过1小时的手术前大多采用小剂量肝素预防。术前2小时皮下注射肝素5000U,以后每8-12小时一次,直至患者起床活动。急性心肌梗死用肝

下肢深静脉原发性瓣膜功能不全手术 由于先天性瓣膜结构不良及长期站立或负重等原因,来自近侧髂股静脉的血柱重力作用于大隐静脉、股浅静脉和股深静脉的瓣膜。因解剖学因素,大隐静脉瓣膜可单独或最先受累,股浅静脉瓣膜次之,而股深静脉瓣膜最少受累。因此,对于中度或重度深静脉瓣膜功能不全者除作大隐静脉的高位结扎、剥脱及交通支结扎外,还应选用相应术式如静脉瓣膜修复术,带瓣静脉段移植术、股静脉瓣膜带戒术或股静脉壁环缝术,半腱肌-股二头肌袢腘静脉瓣膜替代术(简称肌袢代瓣膜术)等。 (一)股浅静脉瓣膜修复术 通过手术将伸长、脱垂而关闭不全的瓣膜予以缩短、修复到半挺直状态,使其能合拢关闭,阻止血液逆流。 [适应证] 1.无深静脉血栓形成史。 2.经顺行性造影显示深静脉通畅、扩大、呈直管状。逆造影显示有中度或重度逆流者。 3.术中见股静脉较粗大,但轮廓、色泽、弹性正常,无炎性反应痕迹。测试血液流向时,可见近侧血液越过瓣膜向远侧倒流。切开管壁见瓣膜的游离缘松弛、下垂。 [麻醉] 腰麻或硬膜外阻滞。 [手术步骤] 1.显露隐-股静脉于患肢大腿根部股动脉搏动处的内侧作一纵行切口,上端略超过腹股沟平面,长约12cm。沿大隐静脉主干找到隐-股静脉的联接处,显露出股总静脉、股浅静脉和股深静脉。在股浅静脉与股深静脉汇合处的远侧可见到股浅静脉最高的一对瓣膜。 2.探测股浅静脉瓣膜功能瓣膜所在处的股浅静脉略膨出,在瓣膜远侧5cm 处阻断股浅静脉血流,并同时阻断股深静脉血流,将阻断处近侧的血液挤压到股总静脉内,使之排空,如放开挤压的手指,可见血液立即通过瓣膜向远侧倒流,证实该瓣膜功能不全。 3.修复瓣膜阻断股总静脉、股深静脉和瓣膜远侧的股浅静脉血流,于股浅静脉第1对瓣膜在管壁上杯状外形的中央向近侧作纵行切开,切口长约1.5~

慢性静脉瓣功能不全的超声诊断 慢性静脉功能不全的彩色多普勒检查 解放军总医院超声科袁宇*译徐建红校 慢性静脉功能不全(CVI)是由瓣膜闭锁不全引起的一种病理状态,伴或不伴静脉流出道梗阻,它既可以影响浅静脉又可以影响深静脉,引起静脉高压和淤滞。CVI最常见的表现是由于隐静脉系统瓣膜闭锁不全引起的原发静脉曲张。彩色多普勒超声是CVI的主要影像诊断方法。本文主要探讨慢性静脉功能不全的解剖、技术和彩超医生所需掌握的必要知识。静脉解剖知识是超声检查的基础。下肢静脉网络分为三部分:浅静脉、深静脉、穿静脉。深静脉与相应的动脉伴行走在肌筋膜下,浅静脉走行于皮下脂肪。主要的浅静脉是大、小隐静脉及其分支。连接于隐静脉之间的是交通静脉。深浅静脉之间由穿静脉连接,正常情况下由浅静脉流向深静脉。主要穿静脉有大腿中段的Hunter穿静脉,大腿下段的Dodd穿静脉,小腿上部的Boyd穿静脉和小腿中下段的Cockett穿静脉。超声检查时必须采取站立位和仰卧位。检查深静脉血栓时要系统地进行探头加压,彩色和频谱多普勒等方法。通过做Valsalva动作或挤压小腿,用彩色和频谱多普勒来评价股腘静脉瓣膜功能不全所致的静脉返流。检查大隐,股静脉和小隐,腘静脉汇合处,明确汇合处形态,功能,副隐静脉和闭锁不全的血管网络。寻找穿静脉要在大腿的内侧和下肢的内、外和后侧去找。以向外的返流超过0.5秒作为穿静脉机能不全的标志。现在可以通过一些外科和介入的方法来治疗CVI,包括静脉结扎和剥脱,穿刺抽出,隐静脉干的腔内闭合,筋膜下内镜外科和瓣膜成形术。 慢性静脉功能不全(CVI)是一种下肢常见,致残,进展性疾病。定义是由静脉瓣 机能不全引起的静脉系统功能失常,伴或不伴静脉流出道梗阻,深、浅静脉均可受累及也可同时受累。静脉机能障碍原因有先天性和获得性两种,其结果都会引起静脉高压和血流淤滞。CVI最常见的症状是浅静脉闭锁不全导致的原发性静脉曲张。有时还会发现孤立的穿静脉闭锁不全。绝大多数深静脉CVI是获得性的(血栓后),少部分由先天性的静脉瓣膜闭锁不全或发育不全引起。 发病率 CVI在美国是非常普遍的疾病。所有美国人中估计有2,5,的人存在不同程度的CVI。大约二千四百万美国人患有静脉曲张。大约六百万美国人有CVI引起的皮肤改变。约有五十万人患有静脉淤积性溃疡。 流行病学 高发于40,49岁女性和70,79岁男性【1】。 症状 除了引起外观改变外,CVI还会导致慢性功能减退的一些症状。本病典型症状是下肢疼痛和沉重,尤其是长期站立后。晚期阶段,CVI引起典型的皮肤改变,通常在腿内侧形成脂性硬皮病和淤积性溃疡。 CVI检查医生的作用是什么,

慢性下肢静脉疾病诊断与治疗中国专家共识(全文) 慢性下肢静脉疾病是常见的血管病和多发病,其发生率随着年龄的增长而增加,女性发病率高于男性。 2008年,国际血管学杂志发表的《基于循证医学证据的下肢慢性静脉疾病治疗指南》指出慢性静脉疾病(chronicvenous diseases,CVD)是因静脉的结构或功能异常而使静脉血回流不畅、静脉压力过高导致的一系列症状和体征为特征的综合征,以下肢沉重、疲劳和胀痛,水肿、静脉曲张、皮肤营养改变和静脉溃疡为主要临床表现。 国内对慢性静脉疾病常用CVI的概念,慢性静脉功能不全(chronic venous insufficiency,CVI)即,指静脉系统功能异常的慢性进展性疾病。慢性静脉疾病(CVD)与慢性静脉功能不全(CVI)的区别在于,慢性静脉疾病(CVD)纳入了更多处于疾病早期的患者,这些患者可能无症状或(和)体征,或者症状较轻。慢性静脉疾病(CVD)概念的引入对患者早期治疗,延缓疾病进展具有重要意义。 静脉疾病约占血管外科疾病的60%,常发生于下肢。在中国,下肢静脉疾病的患病率为8.89%,即近1亿患者。每年新发病率为0.5%~3.0%,其中静脉性溃疡占1.5%。2011年,由国际静脉联盟(UIP)组织的迄今为止静脉领域最大规模的流行病学调查显示,在50岁左右的下

肢不适人群中,慢性静脉疾病(CVD)的发生率为63.9%,其中c3一c6的CVI患者占24.3%。 目前,我国对慢性静脉疾病(CVD)的诊疗还有待规范,根据静脉分类系统即CEAP(clinic,etiologic, anatomic and pathophysiologicalclassification),不同分级的患者缺乏统一的治疗方案建议。慢性静脉疾病(CVD)早期阶段,医患对疾病的认识不足,对疾病早期治疗的重视程度不够,导致诊断率和治疗率低,当患者处于慢性静脉功能不全(CVI)阶段后,又出现诊断标准不统一、手术不规范、治疗过度、药物治疗疗程不足、疗效评价标准不统一等问题。 本专家共识文件是在中华医学会外科分会血管外科学组领导下,组织国内血管外科专家,历时1年半,认真分析国内外循证医学的证据,由吴庆华教授写成初稿,再召开深圳、北京、无锡、广州四次专家专题研讨会并征求部分地区专家的意见,经过充分讨论反复修改,达成共识。 慢性静脉疾病(CVD)病因及发病机制 一、病因: 根据病因可将慢性静脉疾病(CVD)分为3类:原发性、继发性及先天性,以原发性居多,约为66%;继发性25%,先天性不足1%,其他8%。导致慢性静脉疾病(CVD)发生的因素存在以下几种: (1)静脉反流,由静脉瓣膜功能不全引起的血液逆流导致下肢静脉高压。

原发性股静脉瓣膜功能不全的病人临床症状呈现隐静脉曲张症。 ⑴肿胀:早期多无此症状,病的后期伴有交通支瓣膜功能不全的病人,常久站立,远行之后,出现小腿踝关节部位肿胀,肿胀往往在傍晚增粗,休息一夜后即减轻或消退,这显然由于静脉压增高,局部压力增高,以致血液内液体外渗所致。 ⑵痠胀不适和疼痛:这是原发性股静脉瓣膜的功能不全的主要症状,往往在静息站立时发生,逐渐加重。稍行走后舒适,长时间行走又复出现。平卧休息时感到舒适,长时间站立不仅痠胀,而且表现疼痛。产生这些症状的原因是由于站立时静脉内压力增高,静脉管壁扩张,血管外膜内感觉神经末梢的感受器受到刺激而引起。行走或曲伸时,腓肠肌发挥泵的作用,静脉血向心回流,使得静脉内压力障碍症状缓解,这都是早期的症状。 ⑶色素沉着:此病后期,足踝内侧至小腿下部色泽改变,自棕褐以至明显的紫癜,甚至溃疡。这是由于深静脉高压,交通支瓣膜功能不全,静脉血外溢,皮下瘀血,色素沉着,继而局部营养不良,以致破溃不愈。 体征: 本病的主要体征由隐静脉瓣膜功能不全所致,原发性股静脉瓣膜功能不全体征很少,自觉症状也并不严重。许多病人都是因为产生并发症,然后来就诊。这些并发症与隐静脉曲张相同,如皮肤的营养性改变(皮肤萎缩、脱屑、痒、色素沉着)、湿疹、溃疡等。引起这些这些变化的原因,主要是静脉高压。下肢静脉血液穿过瓣膜功能不全的交通支溢出并郁积在皮下,血液中含氧量降低,皮肤发生退行性变化,表现为汗毛脱落、皮肤光薄、脱屑。由于毛细血管破裂,以致色素沉着。由于局部抵抗力削弱,容易感染成蜂窝织炎。主要表现在踝上区,多数在内侧,少数在外侧或双侧,面积不等的色素沉着区,在色素沉着的基础上进一步形成湿疹和溃疡。在色素沉着区及溃疡的基底部,都有交通支瓣膜功能不全,如果在站立时不能耐受静脉高压,或者遭受轻微的损伤,都会穿破皮肤而并发出血,这种出血很难自停,因为踝部距心脏远,肢体静脉压力高,加上静脉管壁无弹性收缩之故。 1

1)保守治疗 下肢深静脉瓣膜功能不全的最初症状主要是下肢肿胀不适,保守治疗可采用抬高患肢、局部按摩理疗和穿弹力袜等方法。治疗用的弹力袜是根据人体下肢压力梯度特制的,此种弹力袜在踝部的压力控制在30~40mmHg,一般选用膝下长度即能达到很好的减轻肿胀的效果。另外,应嘱咐病人避免长久站立,在休息时尽量搁腿而坐,睡眠时下肢也应适当抬高。定期轻柔按摩患肢也有减轻下肢肿胀和疼痛的作用。 2)手术治疗 深静脉瓣膜功能不全的原因很多,但导致的结果主要就是深静脉逆流。Kistener认为,股浅静脉内最高位置的一对瓣膜是下肢深静脉中最坚韧的瓣膜,能承受近侧静脉主干中血柱的重力作用,并且能阻挡由股深静脉汇入股总静脉内的血液倒流,在保持下肢深静脉正常的血流动力学方面作用巨大。只要能够设法维持这一对瓣膜的单向开放功能,就能防止和治疗下肢深静脉瓣膜功能不全。此外,犹如小腿静脉门户的腘静脉瓣膜,它担负着分段阻止血液逆流的作用。如果没有腘静脉瓣膜的屏障作用,大量的返流血液将直接导致腓肠肌细胞受损。因此,深静脉瓣膜成形手术的主要部位是股浅静脉的第一对瓣膜和腘静脉瓣膜,手术治疗目的就是恢复瓣膜功能,控制逆流。目前常用的手术方法有,直接瓣膜成形术、间接瓣膜成形术、瓣膜置换术和肌攀代瓣膜术等。 1. 直接瓣膜成形术 直接瓣膜成形术于1968年由Kistiner首先提出。其理论基础在于修复过于冗长折叠的瓣叶游离缘,回复原有的挺直状态,重建瓣膜的关闭功能。直接瓣膜成形术需切开静脉,直视下修复瓣膜。术中阻断静脉前应注射肝素(1mg/kg),Harvey实验证实瓣膜功能存有逆流后,沿静脉纵轴切开瓣膜的会合部,避免损伤游离的瓣叶。用5-0 Prolene缝线在瓣膜会合部缝合脱垂的瓣叶游离缘,拉紧缝线后见瓣叶出现一定的张力,用肝素盐水冲洗后可见瓣叶张开呈现规则的弧形。术后Kistiner建议用肝素抗凝2周,然后口服抗凝药2个月。纵形切开静脉有时可能损伤瓣叶固着缘,为此 Raju和Frederick推荐采用在瓣膜缘上横形切开的手术方法。而Sottiurai认为可以先横形切开静脉,在辨明瓣膜会合部后再纵形切开静脉管壁,整个切口呈“T”形,其优点在于可以更加方便进行瓣膜成形手术。 由于直视下瓣膜成形术需切开管壁暴露瓣膜,术中易致瓣叶损伤,术后也有血栓形成的潜在危险。1990年,Kistner又提出并施行了非直视下静脉壁外瓣膜成形术。该术式在静脉瓣膜汇合部位处从静脉壁外缩缝瓣叶,矫正下垂瓣叶的松

综述 慢性下肢静脉功能不全的治疗进展 专业:中医外科学研究生:乔凯明导师:何恩良教授 【关键词】慢性静脉功能不全治疗综述 慢性下肢静脉功能不全(chronic venous insufficiency CVI)是当今血管外科最为常见的周围血管疾病之一。包括了所有的起病缓慢,症状和体征类似的慢性静脉疾病。包括原发性深静脉瓣关闭不全、原发性下肢浅静脉曲张、下肢深静脉血栓形成后综合症、左髂总静脉受压综合症、以及临床比较少见的先天性深静脉无瓣膜症、Klippel—Trenaunnay综合症以及其它静脉闭塞性疾病。相当于祖国医学“筋瘤”的范畴;如合并血栓性浅静脉炎,称之为“青蛇毒”或“脉痹”;如合并静脉性溃疡称之为“臁疮”等。慢性下肢静脉功能不全(CVI)的重要病理变化是静脉返流,进而导致下肢静脉高压状态,形成以静脉曲张、水肿、皮肤溃疡为主要表现的综合征[1],涉及的范围可以是浅静脉、交通静脉、深静脉之一或整个下肢静脉网络。目前治疗CVI方法有手术疗法、肢体压力疗法、中医药疗法。各有其应用指征,互有利弊,不可取代,且可相互协同。现将数年来慢性下肢静脉功能不全的治疗进展综述如下:1 手术疗法: 1.1深静脉瓣膜重建术 1.1.1股浅静脉腔内瓣膜成形术 静脉瓣膜腔内成形术由Kistner 提出并经过Raju等多次改进,重建第一对股 浅静脉瓣膜的功能,矫正下肢静脉异常的血流动力学变化。适应证: (1)有慢性下 肢深静脉瓣功能不全表现,倒流程度为KistnerⅡ~Ⅲ度。(2)无下肢深静脉血栓形 成病史。(3)深静脉通畅。尹乐平等[2]认为该手术适合于Kistner分级Ⅲ—Ⅳ级返 流患者,疗效确切,但亦指出手术并发症如瓣膜损伤、深静脉血栓形成及股部淋 巴水肿和淋巴瘘不可忽视。且此手术技巧偏高,术后需要大量抗凝剂来预防血栓 形成,限制其临床的推广。此后国内有文献[3]报道了血管镜腔内直视下修复瓣膜术,直观、效果确切。同时需要血管外科医师密切配合,在一定程度上阻碍了手术的推 广使用。 1.1.2 静脉腔外瓣膜成形术 Raju设计了股浅静脉腔外瓣膜成形术,避免切开静脉壁是本手术的优点。但手 术操作的盲目性,难以保证理想的手术效果。我国学者张柏根等[4]根据其提出的管 壁学说,设计了股浅静脉瓣膜环形缩窄术。与其他瓣膜重建术式相比具有操作简单、手术时间短、不用抗凝等特点,且疗效可靠。此后此术式很快向全国各级医院 推广,并且丰富与发展了该术式。 该疗效的好坏与手术适应症的掌握、环缩材料和环缩部位的选择以及术后相 关对症处理有明确的关系。 在适应症的掌握上,该术普遍适用于轻、中度的慢性下肢静脉功能不全,同

国内目前尚无对下肢深静脉功能不全发病率的详细报道。根据Nicolaides1999年发表的流行病学报告显示,工业化国家中产业工人罹患此疾的比率约为4%,而整个人群的发病率接近2%。 下肢深静脉功能不全的最显著特征就是逆流。以下各种因素造成的瓣膜病变均可导致静脉血液逆流。 1. 年龄 瓣膜组织结构随着年龄的增加逐渐发生一些退行性改变。30岁以后,胶原组织逐渐替代瓣膜的间隙组织,而且由于瓣叶弹力层拉伸、增厚和扭曲,瓣膜缘会逐渐趋于平坦。40岁以后,在紧靠瓣窦的远端静脉管壁内皮下层普遍会发生增生肥厚,其确切的病因不明,但可能与层流的反复冲击有关。此外,随着年龄的增加在静脉管壁内皮层会有一些多核细胞浸润。在左髂总静脉出现的多核细胞可能与右髂动脉的骑跨损伤有关,但瓣膜出现多核细胞浸润则极为少见。 2. 瓣膜遗传性缺失 深静脉瓣膜遗传性缺失比较罕见,临床上如果遇到十几岁就发生双下肢溃疡的病人,就应该考虑有先天性瓣膜缺失可能。深静脉瓣膜缺失的病人有时还可伴有其他血管异常,如血管瘤和酒色痣等。深静脉瓣膜缺失主要是依赖常染色体显性遗传,家族内有时可出现几代深静脉瓣膜缺失病人。 3. 损伤 机械性损伤可导致静脉管壁内皮细胞脱落,同样的现象也会发生在静脉瓣叶。此外,酸性或碱性环境、低张或高张溶液,还有蛋白变性溶液都可能造成瓣膜内皮剥脱,引发瓣膜功能障碍。 4. 炎症 心内膜炎病人有时可能发生静脉瓣膜炎,此时病理检查发现瓣膜有多核巨细胞和淋巴细胞浸润,同时瓣叶上有红细胞和白细胞的聚集,类似与赘生物生长,黏附的血栓也会对静脉瓣膜造成损害。 5. 原发性瓣膜功能不全 瓣膜游离缘长度与静脉瓣膜功能不全的发病有密切关系。正常情况下,当瓣膜关闭时瓣膜游离缘应当挺直,并与相邻的瓣叶共同封闭整个静脉管腔,使瓣窦充满阻截的逆流血液。但如果瓣膜边缘过长,瓣膜就会出现反折不能合拢而造成瓣膜功能不全。Kistiner最早认识到这种原发性瓣膜功能不全的现象,他认为瓣膜缘过长的原因可能与遗传、损伤和年龄等因素有关。也有一些作者认为,尽管近端瓣膜没有血栓损害的直接证据,但也可能是远端静脉血栓后遗症造成的瓣膜间

后的体积变化与白细胞表面脂蛋白有关。在每个群体中均可有幼稚细胞和异常细胞[5]。本文仪器为三分群仪器,它不能区分幼稚细胞、嗜酸性和嗜硷性粒细胞和单个核细胞,更不能识别各种异常的血细胞和中性粒细胞的毒性病变和有核红细胞[6,7]。而染色分类除根据细胞大小外还根据染色后胞核的大小、形状、染色质结构,胞浆的颜色及浆内颗粒的变化而确定为何种细胞,是直观而准确的结果,这些是分析仪无法完成的。分析仪计数白细胞的原理是利用血细胞通过微孔瞬间的电阻变化产生脉电流而计数,可受到某些因素的影响,如灰尘颗粒或在采血过程中由于速度过慢,造成血液发生肉眼看不见的凝集等,通过微孔而被计数。因此,本文认为在使用血细胞分析仪时,不能放弃显微镜检查,如遇有未明确诊断的贫血,细胞直方图异常,血小板过低,白细胞过高或过低等可疑结果,坚持涂片镜检是十分必要的,可降低漏检率和提高诊断率,同时也是提高检验质量的一个重要环节。 参考文献 1 杨思俊,何有富,全自动血细胞分析仪复检制的体会1上 海医学检验杂心,1997,12:114 2 段爱军,韩旭光,耿素萍,等1血细胞计数仪漏诊白血病 分析[J ].临床检验杂志,1997,15(3):174 3 陈军浩,王以立,顾光煜,血小板计数仪器法与手工法测 定低血小板样品的评价[J ].临床检验杂志,1997,15 (6):354 4 丛玉隆1当代血液分析技术与临床[M ]1北京:人民卫 生出版社,1997133~391 5 黄波田1血液细胞学检查1见:黄波田主编1血细胞分 析仪结果、直方图分析1郑州:河南医学出版社, 19981168 6 叶应妩,王毓三1全国临床检验操作规程1第二版1南 京东南大学出版社,7—11 7 顾克梁1使用血液细胞分析仪有关问题解答1临床检 验杂志,2000,18:58—59 下肢深静脉瓣功能不全的超声检查及手术对比分析 闫萍 作者单位:730060 兰州炼油化工总厂职工医院 下肢深静脉瓣功能不全引起的血液返流性疾病是常见病,主要包括:(1)原发性下肢深静脉瓣功能不全;(2)血栓形成后综合症;(3)单纯大隐静脉曲张。以往采用的诊断手段多为静脉造影,但此方法病人较痛苦。应用高频超声探头对下肢深静脉进行检查,病人无痛苦,可反复多次进行。我院从1997年~2002年共检查病人190人,我们对彩超检查结果及手术结果进行分析,以便更好的提高检查水平。1 资料与方法 共检查病人190人,380肢(230条患肢),男105人,女85人,最大年龄72岁,最小年龄22岁。 病因包括:原发性下肢深静脉瓣功能不全,血栓后 综合症。临床表现见表1。 使用仪器为HP -1000型彩超仪,探头频率为7.5MHZ 。受检查者取站立位,受检的肢体轻微负 重并保持轻微的屈曲状态,观察股静脉及 静脉的 情况。为了诱发血液返流,可采取:(1)乏氏试验;(2)挤压小腿放松后,记录血流频谱有无返流。血流取样容积约占管径的三分之二,超声束与血流的夹角均小于60度,测量静脉管径的宽度及返流持续时间。 表1 230条患肢临床特征 症状表现肢体数 小腿肿胀230肢下肢沉胀、胀痛230肢大隐静脉曲张235肢色素沉着180肢慢性溃疡52肢大隐静脉手术史 23肢 2 结果 下肢深静脉的二维图象显示静脉呈条状暗带,壁薄平滑回声较弱。彩色多普勒为充填较丰富的向心性血流,色彩随呼吸变化而改变,呼气时色彩明亮,吸气时较暗。脉冲多普勒呈低调连续吹风样声音,振幅在呼气时增高,吸气时降低。当下肢深