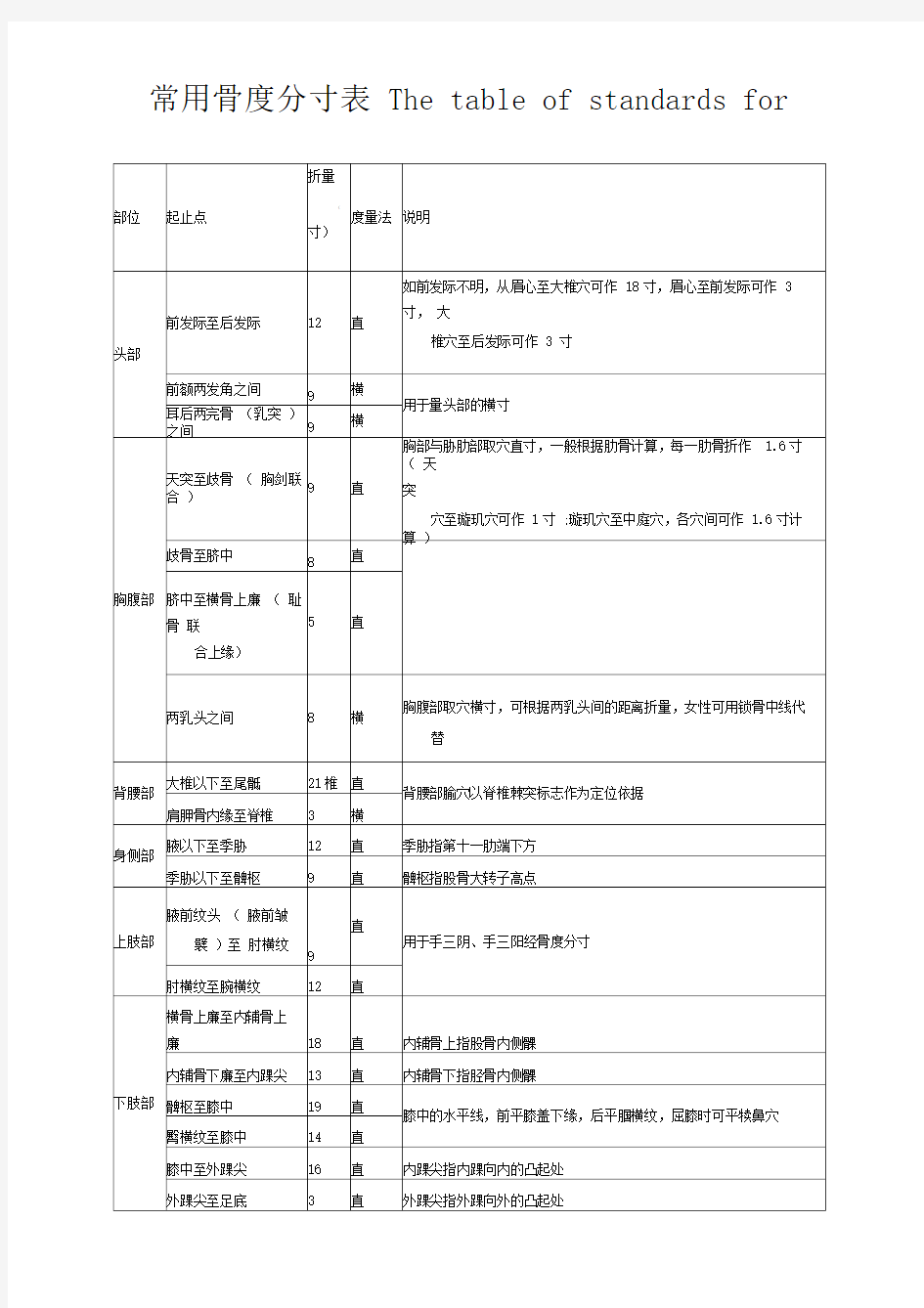

常用骨度分寸表The table of standards for

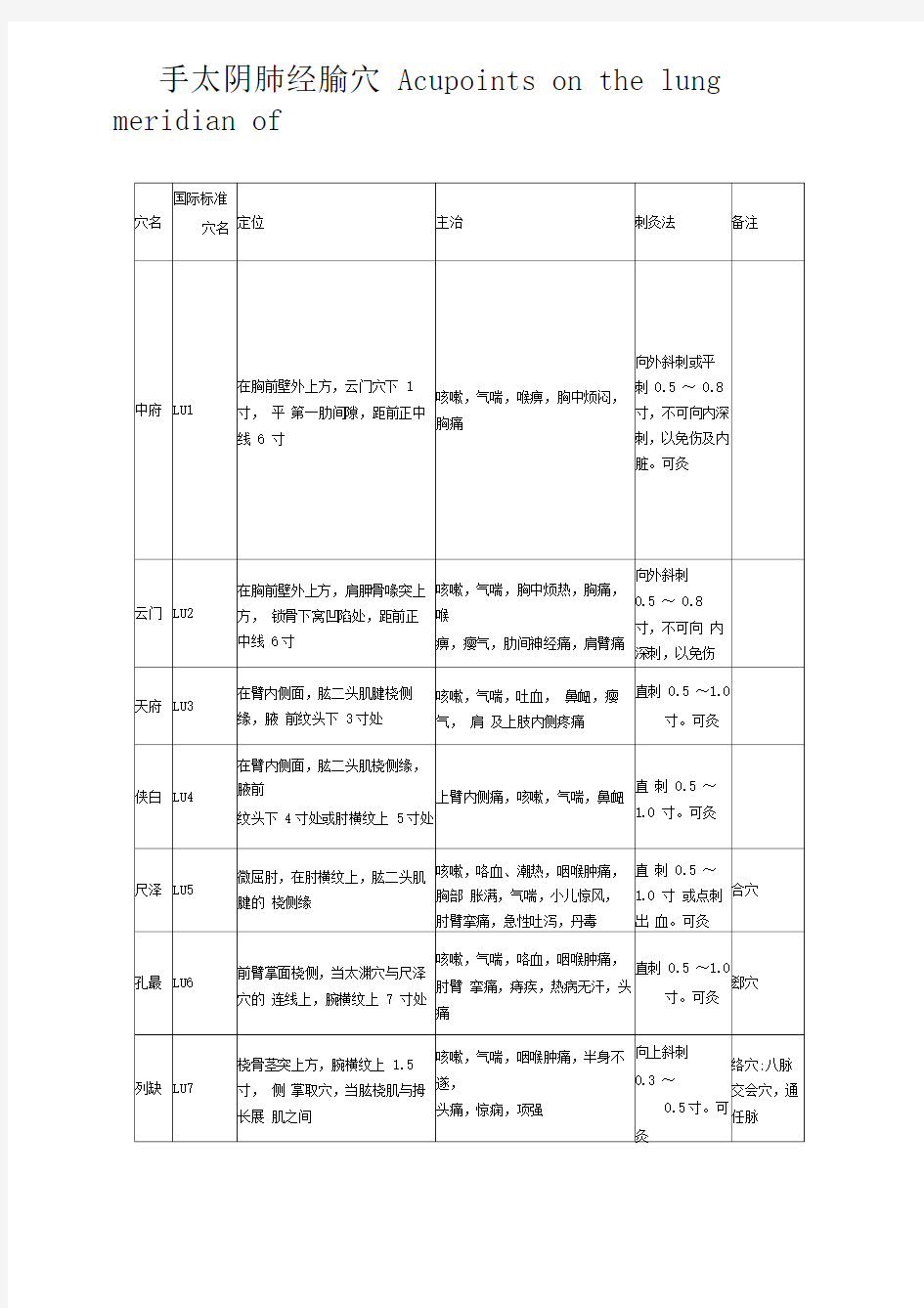

手太阴肺经腧穴Acupoints on the lung meridian of

手厥阴心包经腧穴Acupoints on the pericardium

手少阴心经腧穴Acupoints on the heart

meridian of

手阳明大肠经腧穴Acupoints on the large

intestine

手少阳三焦经腧穴Acupoints on the triple

手太阳小肠经腧穴Acupoints on the small intestine

穴名国际标准

穴名定位主治刺灸法备注

少泽SI1

在手小指末节尺侧,指甲角旁

0.1 寸处发热,中风昏迷,乳汁少,乳

痈,咽喉肿痛,目翳,头痛,

耳鸣,耳聋

浅刺 0.1 寸或

点刺出血。可

灸

井穴

前谷SI2 在手尺侧,微握拳,当小指本节

(第五掌指关节)前的掌指横

纹头赤白肉

际

手指麻木,发热,头痛,耳鸣,

小便短赤,乳少

直刺 0.2 ~

0.3 寸。可灸

荣穴

后溪SI3 握拳,当第五掌骨小头后方尺

侧,赤白肉际处

头痛,项强,急性腰痛,热病,

癫狂,痫证,疟疾,盗汗,耳

聋,耳鸣,手指及手臂挛痛

直刺 0.5 ~

0.7 寸。可灸

输穴 ; 八

脉交会

穴,通

督脉

腕骨SI4

在手掌尺侧,当第五掌骨基底与

钩骨之间的凹陷处,赤白肉际黄疸,消渴,腰腿痛,指挛腕

痛,头项强痛,耳鸣,目翳

直刺 0.3 ~

0.5 寸。可灸

原穴

阳谷

SI5 在手腕尺侧,当尺骨茎突与三角

骨之间的凹陷处

颈项痛,手腕痛,热病,癫狂,

痫证

直刺 0.3 ~

0.5 寸。可灸

经穴

养老SI6 在前臂背面尺侧,掌心向胸屈

腕,当尺骨小头桡侧缘的骨缝

中

视物不明,肩、背、肘、臂酸

痛,

落枕,急性腰痛,项强

直刺 0.5 ~0.8

寸。可灸

郄穴

支正SI7 在前臂背面尺侧,当阳谷穴与小

海穴的连线上,腕背横纹上 5

寸

头痛,目眩,热病,癫狂,项

强,肘臂酸痛

直刺 0.5 ~0.8

寸。可灸

络穴

小海

SI8 微屈肘,在肘内侧,当尺骨鹰嘴

与肱骨内上髁之间凹陷处

上肢痹证,颊肿,癫痫

直刺 0.3 ~

0.6 寸。可灸

合穴

肩贞SI9 在肩关节后下方,臂内收时,腋

后纹头上1寸(指寸)肩臂疼痛,手臂麻木,瘰疬,耳

鸣

直刺 1.0~1.5

寸或向前腋缝

方向透刺。可

臑俞

SI10 在肩部,当腋后纹头直上,在肩

胛冈下缘凹陷中

肩臂疼痛,瘰疬直刺 1.0 ~

1.2 寸。可灸

天宗

SI11 在肩胛部,当冈下窝中央凹陷

处,与第四胸椎相平

肩胛疼痛,气喘,乳痈

直刺或斜刺

0.5 ~.0 寸。

可灸

秉风

SI12 在肩胛部,冈上窝中央,天宗穴

直上,举臂有凹陷处

肩胛疼痛,上肢酸麻

直刺或斜刺

0.51.0 寸。可

灸

曲垣SI13 在肩胛部,冈上窝内侧端,当臑

俞穴与第二胸椎棘突连线的中

点处

肩胛疼痛

直刺或向下方

斜刺 0.5 ~

0.8 寸。可灸

肩背疼痛,颈项强

直

肩外俞SI14

斜刺 0.5~ 0.8 在背部,当第一胸椎棘突下,

旁

开 3 寸

寸。可灸

肩中俞SI15 在背部,当第七颈椎棘突下,

旁

咳嗽,气喘,咯血,肩背疼

痛,

视物不明

斜刺 0.5~ 0.8

寸。可灸

准确找穴位的方法 中医教科书上的穴位准确找法,即“骨度分寸法”,教给大家怎样快速准确找到需要的穴位。 腧穴(穴位)的定位方法可分为以下4种: (1)骨度分寸法:骨度分寸法,古称“骨度法”,即以骨节为主要标志测量周身各部的大小、长

短,并依其尺寸按比例折算作为定穴的标准。但分部折寸的尺度应以患者本人的身材为依据。(2)体表标志法:体表标志可分为固定标志和活动标志两类。 ①固定标志:是指利用五官、毛发、爪甲、乳头、脐窝以及骨节突起和凹陷、肌肉隆起等部位作为取穴标志而言。比较明显的标志,如鼻尖取素髂;两眉中间取印堂;两乳中间取膻中;脐旁2

寸取天枢;腓骨小头前下缘取阳陵泉。②活动标志:是指利用关节、肌肉、皮肤,随活动而出现的孔隙、凹陷、皱纹等作为取穴标志而言。如取耳门、听宫、听会等应张口;取下关应闭口。(3)手指比量法:参见骨度分寸法。 (4)简便取穴法:是临床上常用的一种简便易行的取穴方法。如列缺,以病人左右两手之虎口

交叉,一手示指压在另一手腕后高骨的正中上方,当示指尖处有一小凹陷就是本穴。又如劳宫,半握拳,以中指的指尖切压在掌心的第1横纹上,就是本穴。 ★手指比量法 手指比量法是在分部折寸的基础上,医者用手指比量取穴的方法,又称“指寸法”。因人的手指与身体其他部分有一定的比例,

故临床上医者多以自己的手指比量,但都要参照患者身材的高矮情况适当增减比例。一般有下列几种: (1)中指同身寸以中指末节的长度为1寸。即以患者的中指屈曲时,中节内侧两端纹头之间作为1寸。这种方法适用于四肢及脊背作横寸折算。 (2)拇指同身寸此法见于《千金方》,说:“中指上第一节为一寸,

含量均匀度检查标准操作规程 1 简述 1.1 本法适用于中国药典2005年版二部附录X E含量均匀度检查。 1.2 在生产过程中,某些小剂量的剂型由于工艺或设备的原因,可引起含量的均匀度的差异。本检查法的目的在于控制每片(个)含量的均一性,以保证用药剂量的准确。 1.3 含量均匀度系指小剂量或单剂量的固体制剂、半固体制剂和非均相液体制剂的每片(个)含量符合标示量的程度。 1.4 除另有规定外,片剂、胶囊剂或注射用无菌粉末,每片(个)标示量不大于10mg或主药含量小于每片(个)重量5%者;其他制剂,每个标示量不大于2mg或主药含量小于每个重量2%者;以及透皮贴剂,均应检查含量均匀度。对于药物的有效度与毒副反应浓度比较接近的品种或混匀工艺较困难的品种,每片(个)标示量不大于25mg 者,也应检查含量均匀度。复方制剂仅检查符合上述条件的组分。 1.5 凡检查含量均匀度的制剂,不再检查重(装)量差异。 1.6 含量均匀度的限度应符合各品种项下的规定。 2 仪器与用具 按正文中该品种项下的规定。 3 试药与试液 按正文中该品种项下的规定。 4 操作方法

4.1 供试品初试10片(个),复试20片(个)。 4.2 除另有规定外,取供试品,照各品种项下规定的方法,分别测定每片(个)的响应值(如吸光度或峰面积等)或含量。 5 注意事项 5.1 供试品的主药必须溶解完全,必要时可用乳钵研磨或超声处理,促使溶解,并定量转移至量瓶中。 5.2 测定时溶液必须澄清,如过滤不清,可离心后,取澄清液测定。 5.3 用紫外-可见分光关度法测定含量均匀度时,所用溶剂需一下配够,当用量较大时,即使是同批号的溶剂,也应混合均匀后使用。 6 记录与计算 6.1 应记录所用检查方法,所用仪器型号(或编号),以及每片(个)测得的响应值等数据。 6.2 根据测得的响应值,分别计算出每片(个)以标示量为100的相对含量X,求其均值和标准差S(S= )以及标示量与均值之差的绝对值A(A=|100- |)。 6.3 当含量测定方法与含量均匀度检查所用方法不同时,而且含量均匀度未能从响应值求出每片(个)含量的情况下,用系数校正罚求得每片(个)以标示量为100的相对含量X。 6.3.1 可取供试品10片(个0,照该品种含量均匀度项下规定的方法,分别测定,得仪器测定法的响应值Y(可为吸光度或峰面积等),求其均值。 6.3.2 另由含量测定法测得以标示量为100的含量X A,由X A除以响应

常用骨度分寸表 The table of standards for 部位起止点折量 ( 寸) 度量法说明 头部前发际至后发际12 直 如前发际不明,从眉心至大椎穴可作18寸,眉心至前发际可作3寸, 大 椎穴至后发际可作3寸 前额两发角之间9 横 用于量头部的横寸 耳后两完骨(乳突)之间9 横 胸腹部天突至歧骨(胸剑联合) 9 直 胸部与胁肋部取穴直寸,一般根据肋骨计算,每一肋骨折作1.6寸(天 突 穴至璇玑穴可作1寸;璇玑穴至中庭穴,各穴间可作1.6寸计算) 歧骨至脐中8 直 脐中至横骨上廉(耻骨 联 合上缘) 5 直 两乳头之间8 横 胸腹部取穴横寸,可根据两乳头间的距离折量,女性可用锁骨中线代 替 背腰部大椎以下至尾骶21椎直 背腰部腧穴以脊椎棘突标志作为定位依据肩胛骨内缘至脊椎 3 横 身侧部 腋以下至季胁12 直季胁指第十一肋端下方 季胁以下至髀枢9 直髀枢指股骨大转子高点 上肢部腋前纹头(腋前皱襞)至 肘横纹9 直 用于手三阴、手三阳经骨度分寸肘横纹至腕横纹12 直 下肢部横骨上廉至内辅骨上 廉 18 直内辅骨上指股骨内侧髁 内辅骨下廉至内踝尖13 直内辅骨下指胫骨内侧髁 髀枢至膝中19 直 膝中的水平线,前平膝盖下缘,后平腘横纹,屈膝时可平犊鼻穴臀横纹至膝中14 直 膝中至外踝尖16 直内踝尖指内踝向内的凸起处 外踝尖至足底 3 直外踝尖指外踝向外的凸起处

手太阴肺经腧穴 Acupoints on the lung meridian of 穴名国际标准 穴名定位主治刺灸法备注 中府LU1 在胸前壁外上方,云门穴下1寸, 平第一肋间隙,距前正中线6寸 咳嗽,气喘,喉痹,胸中烦闷, 胸痛 向外斜刺或平 刺0.5~0.8 寸,不可向内深 刺,以免伤及内 脏。可灸 云门LU2 在胸前壁外上方,肩胛骨喙突上 方,锁骨下窝凹陷处,距前正 中线6寸 咳嗽,气喘,胸中烦热,胸痛, 喉 痹,瘿气,肋间神经痛,肩臂痛 向外斜刺0.5~ 0.8寸,不可向 内深刺,以免伤 及肺脏。可灸 天府LU3 在臂内侧面,肱二头肌腱桡侧 缘,腋前纹头下3寸处 咳嗽,气喘,吐血,鼻衄,瘿气, 肩及上肢内侧疼痛 直刺0.5~1.0 寸。可灸 侠白LU4 在臂内侧面,肱二头肌桡侧缘, 腋前 纹头下4寸处或肘横纹上5寸处 上臂内侧痛,咳嗽,气喘,鼻衄 直刺0.5~1.0 寸。可灸 尺泽LU5 微屈肘,在肘横纹上,肱二头肌 腱的桡侧缘 咳嗽,咯血、潮热,咽喉肿痛, 胸部胀满,气喘,小儿惊风, 肘臂挛痛,急性吐泻,丹毒 直刺0.5~1.0 寸或点刺出 血。可灸 合穴 孔最LU6 前臂掌面桡侧,当太渊穴与尺泽 穴的连线上,腕横纹上7寸处 咳嗽,气喘,咯血,咽喉肿痛, 肘臂 挛痛,痔疾,热病无汗,头痛 直刺0.5~1.0 寸。可灸郄穴 列缺LU7 桡骨茎突上方,腕横纹上1.5寸, 侧掌取穴,当肱桡肌与拇长展 肌之间 咳嗽,气喘,咽喉肿痛,半身不 遂,牙痛,鼻衄,口 ,偏正 头痛,惊痫,项强 向上斜刺0.3~ 0.5寸。可 灸 络穴;八脉 交会穴,通 任脉

骨度分寸法(前面观) 部位起止点骨度度量说明 头部前两额头角(头维)之间9寸横寸头钱部横向 胸腹部 天突(胸骨上窝)至歧骨 (胸剑联合) 9寸 直寸 1.胸部与肋部取穴直寸,一般根据 肋骨计算,每一肋骨折作1寸6分 2.“天突”指穴名的部位 歧骨(胸剑联合中点)至 脐中 8寸 脐中至横骨上廉(耻骨联 合上缘) 8寸 两乳头之间8寸横寸 胸腹部取穴的横寸,可根据两乳头 之间的距离折量。女性可用左右缺 盆穴之间的宽度来代替两乳头之间 的横寸 上肢部腋前、后纹头(腋前皱襞) 至肘横纹 9寸 直寸 用于手三阴、手三阳经的骨度分寸肘横纹(平肘尖)至腕掌 (背)横纹 12寸 下肢部耻骨联合上缘至股骨内 上髁上缘 18寸 直寸 用于足三阴经的骨度分寸 胫骨内侧髁下方至内踝 尖 13寸 股骨大转子至腘横纹19寸 直寸 1.用于足三阴经的骨度分寸2.“膝 中”的水平线:前面相当于犊鼻穴, 后面相当于委中穴 股骨内上髁上缘至胫骨 内侧髁下 3寸 胭横纹到外踝尖16寸 骨度分寸法(后面观) 部位起止点骨度度量说明 头部耳后两完骨(乳突)之间9寸衡寸用于量头部的横寸 背腰部肩胛骨内缘至后正中线3寸衡寸背部腧穴根据脊椎定穴。一般临床取 穴,肩胛骨下角相当第7(胸)椎,髂嵴 相当第16椎(第4腰椎棘突) 肩峰缘至后正中线8寸 下肢 臀沟至腘横纹14寸 腘横纹至外踝尖16寸 骨度分寸法(侧面观) 部位起止点骨度度量说明 头部 前发际至后发际12寸直寸头部纵向眉间(印堂)至前发际正中3寸直寸头前部纵向第7颈椎棘突下(大椎)至后 发际正中 3寸直寸后项部纵向眉间(印堂)至第7颈椎棘突 下(大椎) 18寸直寸头部纵向 侧胸部腋以下至季胁12寸直寸下肢腘横纹到外踝尖16寸直寸

色谱外标法含量计算 计算公式 含量 样 平均重 样 样 对照品比值 对 对 对 —————————————————————————————————————————————— 色谱外标法均匀度计算 计算公式 含量 样 样 对照品比值 对 对 对 —————————————————————————————————————————————— 色谱外标法溶出度计算 计算公式 溶出度 样 样 对 对 对 —————————————————————————————————————————————— 色谱内标法含量计算 计算公式: 校正因子( ) 内 对 内 对 内 对 含量 样 内 样 平均重 内 内 样 —————————————————————————————————————————————— 色谱内标法均匀度计算 计算公式 含量 样 内 样 内 内 系数A= |100-含量平均值|; 系数S=含量标准差;判断值为A+1.80S —————————————————————————————————————————————— A 样:供试品溶液主峰的峰面积 V 样:供试品稀释体积 Spec.:供试品标示量 AVG :对照品比值平均值 A 对:对照品溶液主峰的峰面积 V 对:对照品稀释体积 W 对:对照品取样量×含量 A 样:供试品溶液主峰的峰面积 W 平均重:供试品平均重 V 样:供试品稀释体积 W 样:供试品取样量 Spec.:供试品标示量 AVG :对照品比值平均值 A 对:对照品溶液主峰的峰面积 V 对:对照品稀释体积 W 对:对照品取样量×含量 系数A= |100-含量平均值| 系数S=含量标准差 判断值为A+1.80S A 样:供试品溶液主峰的峰面积 V 样:供试品稀释体积 W 对:对照品取样量×含量 A 样:供试品溶液主峰的峰面积 V 样:供试品稀释体积 W 平均重:供试品平均重 A 内':供试溶液内标峰面积 V 内':供试溶液内标稀释体积 W 样:供试品取样量 Spec.:供试品标示量 A 内:对照溶液内标峰面积 W 对:对照品取样量×含量 V 内:对照溶液内标稀释体积 A 对:对照溶液主峰的峰面积 W 内:内标物质取样量×含量 V 对:对照品稀释体积 Spec.:供试品标示量 A 对:对照品溶液主峰的峰面积 V 对:对照品稀释体积 A 样:供试品溶液主峰的峰面积 V 样:供试品稀释体积 A 内':供试溶液内标峰面积 V 内':供试溶液内标稀释体积 Spec.:供试品标示量

骨度分寸法Array(前面观) 骨度分寸法 (后面观) 骨度分寸法:骨度分寸法,古称“骨度法”,即以骨节为主要标志测量周身各部的大小、长短,并依其尺寸按比例折算作为定穴的标准。但分部折寸的尺度应以患者本人的身材为依据。

体表标志法:体表标志可分为固定标志和活动标志两类。①固定标志:是指利用五官、毛发、爪甲、乳头、脐窝以及骨节突起和凹陷、肌肉隆起等部位作为取穴标志而言。比较明显的标志,如鼻尖取素髂;两眉中间取印堂;两乳中间取膻中;脐旁2寸取天枢;腓骨小头前下缘取阳陵泉。②活动标志:是指利用关节、肌肉、皮肤,随活动而出现的孔隙、凹陷、皱纹等作为取穴标志而言。如取耳门、听宫、听会等应张口;取下关应闭口。 手指比量法:参见骨度分寸法。 简便取穴法:是临床上常用的一种简便易行的取穴方法。如列缺,以病人左右两手之虎口交叉,一手示指压在另一手腕后高骨的正中上方,当示指尖处有一小凹陷就是本穴。又如劳宫,半握拳,以中指的指尖切压在掌心的第1横纹上,就是本穴。 手指比量法 手指比量法是在分部折寸的基础上,医者用手指比量取穴的方法,又称“指寸法”。因人的手指与身体其他部分有一定的比例,故临床上医者多以自己的手指比量,但都要参照患者身材的高矮情况适当增减比例。一般有下列几种: (1)中指同身寸以中指末节的长度为1寸。即以患者的中指屈曲时,中节内侧两端纹头之间作为1寸。这种方法适用于四肢及脊背作横寸折算。 (2)拇指同身寸此法见于《千金方》,说:“中指上第一节为一寸,亦有长短不定者,即取于大拇指第一节横度为一寸”。即指拇指指关节之横度作为1寸。 (3)横指同身寸又称“一夫法”,也就是将示、中、环、小指相并,四横指为一夫,即四横指相并,以其中指第2节为准,量取四指之横度作为3寸。此法多用于下肢、下腹部和背部的横寸。 手指比量法必须在骨度规定的基础上运用,不能以指寸悉量全身各部,否则长短失度,骨度分寸与指寸在临床应用中应该互相结合。

常用骨度分寸表精选文 档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-

骨度分寸法(前面观)

骨度分寸法(后面观) 腧穴的定位方法可分为以下4种: 骨度分寸法:骨度分寸法,古称“骨度法”,即以骨节为主要标志测量周身各部的大小、长短,并依其尺寸按比例折算作为定穴的标准。但分部折寸的尺度应以患者本人的身材为依据。 体表标志法:体表标志可分为固定标志和活动标志两类。①固定标志:是指利用五官、毛发、爪甲、乳头、脐窝以及骨节突起和凹陷、肌肉隆起等部位作为取穴标志而言。比较明显的标志,如鼻尖取素髂;两眉中间取印堂;两乳中

间取膻中;脐旁2寸取天枢;腓骨小头前下缘取阳陵泉。②活动标志:是指利用关节、肌肉、皮肤,随活动而出现的孔隙、凹陷、皱纹等作为取穴标志而言。如取耳门、听宫、听会等应张口;取下关应闭口。 手指比量法:参见骨度分寸法。 简便取穴法:是临床上常用的一种简便易行的取穴方法。如列缺,以病人左右两手之虎口交叉,一手示指压在另一手腕后高骨的正中上方,当示指尖处有一小凹陷就是本穴。又如劳宫,半握拳,以中指的指尖切压在掌心的第1横纹上,就是本穴。 骨度分寸法(侧面观) 手指比量法 手指比量法是在分部折寸的基础上,医者用手指比量取穴的方法,又称“指寸法”。因人的手指与身体其他部分有一定的比例,故临床上医者多以自己的手指比量,但都要参照患者身材的高矮情况适当增减比例。一般有下列几种:

(1)中指同身寸以中指末节的长度为1寸。即以患者的中指屈曲时,中节内侧两端纹头之间作为1寸。这种方法适用于四肢及脊背作横寸折算。 (2)拇指同身寸此法见于《千金方》,说:“中指上第一节为一寸,亦有长短不定者,即取于大拇指第一节横度为一寸”。即指拇指指关节之横度作为1寸。 (3)横指同身寸又称“一夫法”,也就是将示、中、环、小指相并,四横指为一夫,即四横指相并,以其中指第2节为准,量取四指之横度作为3寸。此法多用于下肢、下腹部和背部的横寸。 手指比量法必须在骨度规定的基础上运用,不能以指寸悉量全身各部,否则长短失度,骨度分寸与指寸在临床应用中应该互相结合。

0941

含量均匀度检查法

含量均匀度系指小剂量的固体、 半固体和非均相液体单剂量制剂的每一个单剂含量符合 标示量的程度。 一、适用范围 除另有规定外,片剂或硬胶囊剂,每一个单剂标示量小于 25mg 或主药含量小于每一个 单剂重量 25%者;包衣片剂(薄膜包衣除外) 、内充非均一溶液的软胶囊、单剂量包装的复 方固体制剂(冻干制剂除外)均应检查含量均匀度。片剂和硬胶囊剂的复方制剂仅检查符合 上述条件的组分。 表1 剂型 大类 非包衣片 片剂 包衣片 硬胶囊 胶囊剂 软胶囊 单组分制剂* 多组分制剂** 冻干制剂*** 其他 非均一溶液 溶液 薄膜衣 其他 含量均匀度检查法的适用范围 小类 标示量或主成分比例 ≥25mg 且≥25% 重量差异 重量差异 含量均匀度 装量差异 含量均匀度 装量差异 重(装)量差异 重(装)量差异 含量均匀度 装量(差异) 含量均匀度

指只含一种成分并且不含任何辅料的制剂 指复方制剂或含有辅料的单方制剂 指溶液在最终容器中进行冻干的制剂

<25mg 或 25% 含量均匀度 含量均匀度 含量均匀度 含量均匀度 含量均匀度 装量差异 重(装)量差异 重(装)量差异 含量均匀度 装量(差异) 含量均匀度

其他单剂量包装 固体制剂 单剂量包装溶液 型制剂 其他

*

**

***

凡检查含量均匀度的制剂,包括复方制剂在内,一般不再检查重(装)量差异。除另有 规定外,不检查多种维生素或微量元素的含量均匀度。 二、检查方法 除另有规定外,取供试品 10 片(个) ,照各品种项下规定的方法,分别测定每一个单剂

? 以标示量为 100 的相对含量 Xi,求其均值 X 和标准差 S ? S = ? ?

∑ ( x ? x) n ?1

2

? ? 以及标示量与 ? ?

均值之差的绝对值 A(A= 100 ? X ):如 A+2.20S≤L,则供试品的含量均匀度符合规定;

剂量单位均匀度测定法操作标准(EP)

目录 1.目的 (3) 2.适用范围 (3) 3.参考文件 (3) 4.责任 (3) 5.程序或内容 (3) 6.变更历史记录 (6) 7.再审核记录 (6)

1. 目的:规范单剂量药物制剂含量均匀度(EP)检验操作,保证测定结果的准确无误。 2. 适用范围:适用于单剂量药物制剂含量均匀度(EP)的检测。 3. 参考文件:EP现行版。 4. 责任:检验员、检验室负责人、质量控制部负责人、质量保证部负责人对本标准执行负责。 5. 程序或内容 5.1 为保证所有制剂剂量单位的均匀性,一批药物中的每个剂量单位的药物含量应在标示量的窄小范围内。剂量单位是指每单位剂型中含单剂量药物或一个剂量的一部分药物的制剂。除另有规定,剂量单位均匀度检查法不适用于单剂量包装的外用、皮肤用混悬剂、乳剂、凝胶剂。多种维生素或微量元素一般不需要检查含量均匀度。 5.2 术语“剂量均匀度”是指各剂量单位中药物含量的均匀性程度。因此,当剂量单位含有单一组分或多组分药物时,除本药典中另有说明,本章节规定适用于包含在剂量单位中的每个药物成分。 5.3 剂量单位均匀度可以通过两种方法表示:含量均匀度或重量差异(见表1)。 5.3.1 规定剂型的含量均匀度检查是基于测定制剂中单个药物成分的含量,来判定该药物成分的含量是否在设定的限度以内。含量均匀度检查适用于剂量均匀度检查的所有制剂。下述剂型可进行重量差异检查。 5.3.1.1 灌封于单剂量容器和软胶囊中的溶液剂。 5.3.1.2 包装在单剂量容器中并不含活性或非活性添加物的固体制剂(包括粉末、颗粒和无菌固体制剂)。 5.3.1.3 包装在单剂量容器中并含或不含活性或非活性添加物,由真溶液直接冻干制得的固体制剂(包括无菌固体制剂),该制剂应在标签上标注制法。 5.3.1.4 固体(包括无菌分针)包装在单次剂量的容器内,由溶液并且经过冷冻干燥而制得,包装于最终的容器中,并贴有标签标示这种剂型的制备方式。 5.3.1.5 含药物成分25mg或25mg以上的硬胶囊、未包衣片或薄膜衣片,或药物成分占剂量单位总重量25%或25%以上时的的硬胶囊、未包衣片或薄膜衣片,硬胶囊按内容物重量计;其他重量比例低于25%的药物成分的均匀性检查符合含量均匀度规定的除外。 5.3.2 不满足上述重量差异检查条件的所有其他制剂都需要进行含量均匀度检查。对于不满足25mg和25%限度规定的产品,当最终剂量单位中的药物成分含量的相对标准差(RSD)不超过2%时,可用重量差异检查代替含量均匀度检查。这种RSD测定需基于工艺验证和工艺开发数据,或有规定支持这一变更。这个含量RSD是指每个剂量单位浓度(m/m或者m/V)的RSD,此处每个剂量单位浓度系每个剂量单位的含量测定结果除以单个剂量单位重量而得。(见表2的RSD相关公式)。 表1含量均匀度(CU)检查和重量差异(MV)检查在制剂中的应用

常用骨度分寸表 文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

骨度分寸Array法(前面观) 骨度分寸法(后面 观)

腧穴的定位方法可分为以下4种: 骨度分寸法:骨度分寸法,古称“骨度法”,即以骨节为主要标志测量周身各部的大小、长短,并依其尺寸按比例折算作为定穴的标准。但分部折寸的尺度应以患者本人的身材为依据。 体表标志法:体表标志可分为固定标志和活动标志两类。①固定标志:是指利用五官、毛发、爪甲、乳头、脐窝以及骨节突起和凹陷、肌肉隆起等部位作为取穴标志而言。比较明显的标志,如鼻尖取素髂;两眉中间取印堂;两乳中间取膻中;脐旁2寸取天枢;腓骨小头前下缘取阳陵泉。②活动标志:是指利用关节、肌肉、皮肤,随活动而出现的孔隙、凹陷、皱纹等作为取穴标志而言。如取耳门、听宫、听会等应张口;取下关应闭口。 手指比量法:参见骨度分寸法。 简便取穴法:是临床上常用的一种简便易行的取穴方法。如列缺,以病人左右两手之虎口交叉,一手示指压在另一手腕后高骨的正中上方,当示指尖处有一小凹陷就是本穴。又如劳宫,半握拳,以中指的指尖切压在掌心的第1横纹上,就是本穴。 骨度分寸法(侧面观)

手指比量法 手指比量法是在分部折寸的基础上,医者用手指比量取穴的方法,又称“指寸法”。因人的手指与身体其他部分有一定的比例,故临床上医者多以自己的手指比量,但都要参照患者身材的高矮情况适当增减比例。一般有下列几种: (1)中指同身寸以中指末节的长度为1寸。即以患者的中指屈曲时,中节内侧两端纹头之间作为1寸。这种方法适用于四肢及脊背作横寸折算。 (2)拇指同身寸此法见于《千金方》,说:“中指上第一节为一寸,亦有长短不定者,即取于大拇指第一节横度为一寸”。即指拇指指关节之横度作为1寸。 (3)横指同身寸又称“一夫法”,也就是将示、中、环、小指相并,四横指为一夫,即四横指相并,以其中指第2节为准,量取四指之横度作为3寸。此法多用于下肢、下腹部和背部的横寸。 手指比量法必须在骨度规定的基础上运用,不能以指寸悉量全身各部,否则长短失度,骨度分寸与指寸在临床应用中应该互相结合。

含量均匀度检查法标准操作规程 目的:建立含量均匀度检查法标准操作规程。 适用范围:含量均匀度检查。 责任:质检员实施本操作规程,检验室主任负责监督本规程正确执行。 程序: 1.简述 1.1本法适用于中国药典2000年版二部附录X E含量均匀度检查。 1.2含量均匀度系指小剂量片剂、膜剂、胶囊剂或注射用无菌粉末等制剂中的每片(个)含量偏离标示量的程度。 1.3除另有规定外,片剂、胶囊剂或注射用无菌粉末,每片(个)标示量小于10mg或主药含量小于每片(个)重量5%者;其他制剂,每个标示量小于2mg或主药含量小于每个重量2%者,均应检查含量均匀度。复方制剂仅检查符合上述条件的组分。 1.4凡检查含量均匀度的制剂,不再作重(装)量差异的检查。 1.5本法以统计学理论为指导,综合标准差与偏离度而拟定的计量型方法。方法中,采用2次抽样法(复试的倍量法),以减少工作量和错判率。含量均匀度的限度一般为±15%。 2.仪器与用具 按正文中该品种项下的规定。 3.试药与试液 按正文中该品种项下的规定。 4.操作方法 4.1供试品初试10片(个),复试20片(个)。 4.2取供试品,按照各该品种项下规定的方法,分别测定每片(个)主药的含量或响应值。

5.注意事项 5.1供试品的主药必须溶解完全,必要时可用乳钵研磨或超声波处理,促使溶解,并定量转移至容量瓶中。 5.2测定时溶液必须澄清,如过滤不清,可离心后,取澄清液测定。 5.3用紫外分光光度计法测定含量均匀度时,所用溶剂需一次配够,当用量较大时,即使是同批号的溶剂,也应混合均匀后使用。 6.记录与计算 6.1应记录检测方法,所用仪器型号,以及每片(个)测得的结果等。 6.2当含量测定方法与含量均匀度检查所用方法不同时,而且含量均匀度未能从响应值(如吸收度)求出每片(个)含量情况下,用系数校正法求得每片(个)以标示含量为100的相对含量X 。 6.2.1取供试品10片(个),照该药品含量均匀度项下规定的方法,分别测定,得每片(个)的响应值Y (可为吸收度或峰面积等),并求其均值Y 。 6.2.2另由含量测定法测得以标示量为100的平均含量X A ,由X A 除以响应值的均值Y ,得比例系数K (K =X A /Y )。 6.2.3将上述诸响应值Y 与K 相乘,求得每片(个)以标示量为100的相对含量X (X =KY )。 6.3根据测得结果,分别计算出每片(个)以标示量为100的相对含量X ,并求其均值X 和 标准差S ,以及标示量与均值之差的绝对值A (A =|100-X|)。 7.结果与判定 7.1如A +1.80S ≤15.0,即判为符合规定。 7.2如A +S >15.0,即判为不符合规定 7.3如A +1.80S >15.0,且A +S ≤15.0,则应另取20片(个)复试。根据初、复试结果计算30片(个)的X 、S 和A ;若A +1.45S ≤15.0,即判为符合规定;若A +1.45S >15.0,则判为不符合规定。 ) 1)((2 --=∑n X X S

0 9 4 1 含量均匀度检查法 本法用于检查单剂量的固体、半固体和非均相液体制剂含量符合标示量的程度。 在生产过程中,某些小剂量的剂型由于工艺或设备的原因,可引起含量均匀度的差异。本检查法的目的在于控制每片(个)含量的均一性,以保证用药剂量的准确。 除另有规定外,片剂、硬胶囊剂、颗粒剂或散剂等,每一个单剂标示量小于25mg或主药含量小于每一个单剂重量25%者;药物间或药物与辅料间采用混粉工艺制成的注射用无菌粉末;内充非均相溶液的软胶囊;单剂量包装的口服混悬液、透皮贴剂和栓剂等品种项下规定含量均匀度应符合要求的制剂,均应检查含量均匀度。复方制剂仅检査符合上述条件的组分,多种维生素或微量元素一般不检查含量均匀度。 凡检査含量均匀度的制剂,一般不再检査重(装)量差异;当全部主成分均进行含量均匀度检查时,复方制剂一般亦不再检查重(装)量差异。 除另有规定外,取供试品10个,照各品种项下规定的方法,分别测定每一个单剂以标示量为100的相对含量X,求其均值和标准差S以及标示量与均值之差的绝对值A (A = | 100-| ) 。 若A + 2.2 S≤L,则供试品的含量均匀度符合规定; 若A + S > L,则不符合规定;

若A +2.2 S > L,且A + S < L ,则应另取供试品20个复试。 根据初、复试结果,计算30个单剂的均值、标准差S和标示量与均值之差的绝对值A 。再按下述公式计算并判定。 当A≤0.25 L时,若A2+ S2≤0.25L2,则供试品的含量均匀度符合规定;若A2+ S2> 0.25L2则不符合规定。 当A > 0.25L时,若A + l.7S ≤L,则供试品的含量均匀度符合规定;若A + 1.7S > L,则不符合规定。 上述公式中L 为规定值。除另有规定外,L =15.0 ;单剂量包装的口服混悬液、内充非均相溶液的软胶囊、胶囊型或泡囊型粉雾剂、单剂量包装的眼用、耳用、鼻用混悬剂、固体或半固体制剂L = 20.0 ;透皮贴剂、栓剂L = 25.0。 如该品种项下规定含量均匀度的限度为±2 0%或其他数值时,L = 20.0或其他相应的数值。 当各品种正文项下含量限度规定的上下限的平均值(T)大于 100.0(% )时,若< 100.0, 则A = 100-; 若100. 0≤≤T , 则 A = 0; 若> T , 则A = -T。同上法计算,判定结果,即得。当T< 100.0(% )时,应在各品种正文中规定A的计算方法。 当含量测定与含量均匀度检査所用检测方法不同时,而且含量均匀度未能从响应值求出每一个单剂含量情况下,可取供试品10个,照该品种含量均匀度项下规定的方法,分别测定,得仪器测得的响应 值Y i (可为吸光度、峰面积等),求其均值。另由含量测定法测得以标示量为100的含量X A, 由X A除以响应值的均值,得比例系数

同身寸,针灸取穴比量法。出《千金要方》。是指以患者本人体表的某些部位折定分寸,作为量取穴位的长度单位。主要有骨度和指寸法两种,临床多指后者,如中指同身寸等。此外还有目寸、口寸等,今已鲜明。详见各该条。 中指同身寸,是以患者的中指中节屈曲时手指内侧两端横纹头之间的距离看做一寸,可用于四肢部取穴的直寸和背部取穴的横寸。 拇指同身寸是以患者拇指指关节的宽度作为一寸,主要适用于四肢部的直寸取穴。 横指同身寸也叫"一夫法",是让患者将食指、中指、无名指和小指者四指并拢,以中指中节横纹处为准,四指横量作为3寸。 以上所说的"寸",并没有具体数值。"同身寸"中的"一寸"在不同的人身体上都是不同长短的;较高的人"一寸"要比较矮的人的"一寸"要长,这是由身体比例来决定的。"所以'同身寸'只适用于个人身上,不能用自己的"同身寸"在别人身上来找穴位,这样做是找不准穴位的。" 骨度分寸 骨度分寸法,始见于《灵枢·骨度》篇。是以骨节为主要标志测量周身各部的大小、长短,并依其比例折算尺寸作为定穴标准的方法。不论男女、老少、高矮、肥瘦都是一样。如腕横纹至肘横纹作十二寸,也就是反这段距离划成十二个等分,取穴就以它作为折算的标准。 常用骨度分寸表 分部部位起点常用骨度度量法说明 头部前发际至后发际 12寸直量如前后发际不明,从眉心量至大椎穴作18寸。眉心至前发际3寸,大椎至后发际3寸 胸腹部两乳头之间 8寸横量胸部与胁肋部取穴直寸,一般根据肋骨计算,每一肋两穴间作1寸6分 胸剑联合至脐中 8寸直量 脐中至趾骨联合上缘 5寸 背腰部大椎以下至尾骶 21椎直量背部直寸根据脊椎定穴,肩胛骨下角相当第七(胸)椎,髂嵴相当第十六椎(第四腰椎棘突)。背部横寸以两肩胛内缘作6寸 上肢部腋前纹头至肘横纹 9寸直量用于手三阴、手三阳经的骨度分寸 肘横纹至腕横纹 12寸 下肢部耻骨上缘至股骨内上踝上缘 18寸直量用于足三阴经的骨度分寸 胫骨内侧髁下缘至内踝尖 13寸

含量均匀度检查法第1页共4页 第二版 批准李忠华初审吴雅凝起草李鑫 含量均匀度检查法 1 简述 1.1 本法适用于含量均匀度检查。 1.2 在生产过程中,某些小剂量的剂型由于工艺或设备的原因,可引起含量均匀度的差异。本检查法的目的在于控制每片(个)含量的均一性,以保证用药剂量的准确。 1.3 含量均匀度系指单剂量的固体制剂、半固体制剂和非均相液体制剂含量符合标示量的程度。 1.4 除另有规定外,片剂、硬胶囊剂、颗粒剂或散剂等,每一个单剂标示量小于25mg或主药含量小于每一个单剂重量25%者;药物间或药物与辅料间采用混粉工艺制成的注射用无菌粉末;内充非均相溶液的软胶囊;单剂量包装的口服混悬液、透皮贴剂和栓剂等品种项下规定含量均匀度应符合要求的制剂,均应检查含量均匀度。复方制剂仅检查符合上述条件的组分,多种维生素或微量元素一般不检查含量均匀度。 1.5 凡检查含量均匀度的制剂,不再检查重(装)量差异;当全部主成分均进行含量均匀度检查时,复方制剂一般亦不再检查重(装)量差异。 1.6 含量均匀度的限度应符合各品种项下的规定。 2 仪器与用具 按正文中该品种项下的规定。 3 试药与试液 按正文中该品种项下的规定。 4 操作方法 4.1 供试品初试10片(个),复试20片(个)。 4.2 除另有规定外,取供试品,照各品种项下规定的方法,分别测定每片(个)的响应值(如吸光度或峰面积等)或含量。 5 注意事项

含量均匀度检查法 第2页 共4页 第二版 批准 李忠华 初审 吴雅凝 起草 李鑫 5.1 供试品的主药必须溶解完全,必要时可用乳钵研磨或超声处理,促使溶解, 并定量转移至量瓶中。 5.2 测定时溶液必须澄清,如过滤不清,可离心后,取澄清液测定。 5.3 用紫外-可见分光光度法测定含量均匀度时,所用溶剂需一次配够,当用量较大时,即使是同批号的溶剂,也应混合均匀后使用。 6 记录与计算 6.1 应记录所用检测方法,所用仪器型号(或编号),以及每片(个)测得的响应值等数据。 6.2 根据测得的响应值,分别计算出每片(个)以标示量为100的相对含量X , 求其均值X 和标准差)1 )((1 2 --= ∑=n X x S S n i i 以及标示量与均值之差的绝对值 )100(X A A -=。 6.3 当含量测定方法与含量均匀度检查所用方法不同时,而且含量均匀度末能从响应值求出每片(个)含量的情况下,用系数校正法求得每片(个)以标示含量为100的相对含量X (X=KY )。 6.3.1 可取供试品10片(个),照该品种含量均匀度项下规定的方法,分别测定,得仪器测得的响应值Y (可为吸光度或峰面积等),求其均值Y 。 6.3.2 另由含量测定法测得以标示量为100的含量X A ,由X A 除以响应值的均值Y ,得比例系数)(Y X K K A =。 6.3.3 将上述诸响应值Y 与K 相乘,求得每片(个)以标示量为100的相对含(%))(KY X X =。同上法求X 和S 以及A ,计算,判定结果,即得。如需复试,应另取供试品20片(个),按上述方法测定,计算30片(个)单剂的均值Y 、比例系数K 、相对含量(%)X 、标准差S 和标示量与均值之差的绝对值A ,再按下述公式计算并判定。

1 主题内容和适用范围 本程序规定了含量均匀度检查的测定方法和结果判定,使其规范化、标准化,并描述了更改信息。 本程序适用于药品含量均匀度的检查。 2 引用标准 中国药典2010年版二部附录Ⅹ E“含量均匀度检查”、中国药品检验标准操作规范“含量均匀度检查”。 2010年版P 278 3 定义 含量均匀度系指小剂量或单剂量的固体制剂、半固体制剂和非均相液体制剂的每片(个)含量符合标示量的程度。 4 仪器与用具 按正文中该品种项下的规定。 5 操作程序 5.1供试品初试10片(个),复试20片(个)。取样应随机抽取,不应采用其他方式筛选。 除另有规定外,取供试品,照各品种项下规定的方法,分别测定每片(个)的响应值(如吸光度或峰面积等)或含量。 供试品的主药必须溶解完全,必要时可用乳钵研磨或超声处理,促使溶解,并定量转移至量瓶中。 测定时溶液必须澄清,如过滤不清,可离心后,取澄清液测定。 用紫外-可见分光光度法测定含量均匀度时,所用溶剂需一次配够,当用量较大时,即使是同批号的溶剂,也应混合均匀后使用。 5.2记录与计算 5.2.1应记录所用检测方法,所用仪器型号(或编号),以及每片(个)测得的响应值等数值。 5.2.2根据测得的响应值,分别计算出每片(个)以标示量为100的相对含量X,求其 和标准差S以及标示量与均值之差的绝对值A。 均值X 平均 5.2.3 每片(个)以标示量为100的相对含量X和标准差S以及标示量与均值之差A均应保留至小数点后2位。判断式(A+1.80S或A+S或A+1.45S)的计算结果按照《有效数字和数值的修约及其运算》修约至小数点后一位。

5.2.4当含量测定方法与含量均匀度检查所用方法不同时,而且含量均匀度未能从响应值求出每片(个)含量的情况下,用系数校正法求得每片(个)以标示量为100的相对含量X。 5.2.3.1可取供试品10片(个),照该品种含量均匀度项下规定的方法,分别测定,得仪器测定的响应值Y(可为吸光度或峰面积等),求其均值Y 平均 。 5.2.3.2另有含量测定法测得以标示量为100的含量X A ,由X A 除以响应值的均值Y 平均 , 得比例系数K(K=X A /Y 平均 )。 5.2.3.3将上述诸响应值Y与K相乘,求得每片(个)以标示量为100的相对含量(%) X(X=KY)。同上法求X 平均 和S以及A。 6 结果与判定 6.1如A+1.80S≤15.0,即判为符合规定。 6.2若A+S>15.0,即判为不符合规定。 6.3若A+1.80S>15.0 且A+S≤15.0,则应另取20片(个)复试。根据初、复试结果, 计算30片(个)的均值X 平均 、标准差S和标示量与均值之差的绝对值A;如A+1.45S≤15.0,即判为符合规定;若A+1.45S>15.0,即判为不符合规定。 6.4含量均匀度的限度应符合各品种项下的规定。如该品种项下规定含量均匀度的限度为±20%或其他数值时,应将上述各判断式中的15.0改为20.0或其它相应的数值,但各判定式中的系数不变。 除另有规定外,单剂量包装的口服混悬剂、内充混悬物的软胶囊剂、胶囊型或泡囊型粉雾剂、单剂量包装的眼用、耳用、鼻用混悬剂、固体或半固体制剂限度均应为±20%;透皮贴剂、栓剂限度应为±25%。 7 更改信息

适用范围:含量均匀度检查。 责任:质检员实施本操作规程,检验室主任负责监督本规程正确执行。 程序: 1.简述 1.1本法适用于中国药典2000年版二部附录X E含量均匀度检查。 1.2含量均匀度系指小剂量片剂、膜剂、胶囊剂或注射用无菌粉末等制剂中的每片(个)含量偏离标示量的程度。 1.3除另有规定外,片剂、胶囊剂或注射用无菌粉末,每片(个)标示量小于10mg或主药含量小于每片(个)重量5%者;其他制剂,每个标示量小于2mg或主药含量小于每个重量2%者,均应检查含量均匀度。复方制剂仅检查符合上述条件的组分。 1.4凡检查含量均匀度的制剂,不再作重(装)量差异的检查。 1.5本法以统计学理论为指导,综合标准差与偏离度而拟定的计量型方法。方法中,采用2次抽样法(复试的倍量法),以减少工作量和错判率。含量均匀度的限度一般为±15%。 2.仪器与用具 按正文中该品种项下的规定。 3.试药与试液 按正文中该品种项下的规定。 4.操作方法

4.1供试品初试10片(个),复试20片(个)。 4.2取供试品,按照各该品种项下规定的方法,分别测定每片(个)主药的含量或响应值。 5.注意事项 5.1供试品的主药必须溶解完全,必要时可用乳钵研磨或超声波处理,促使溶解,并定量转移至容量瓶中。 5.2测定时溶液必须澄清,如过滤不清,可离心后,取澄清液测定。 5.3用紫外分光光度计法测定含量均匀度时,所用溶剂需一次配够,当用量较大时,即使是同批号的溶剂,也应混合均匀后使用。 6.记录与计算 6.1应记录检测方法,所用仪器型号,以及每片(个)测得的结果等。 6.2当含量测定方法与含量均匀度检查所用方法不同时,而且含量均匀度未能从响应值(如吸收度)求出每片(个)含量情况下,用系数校正法求得每片(个)以标示含量为100的相对含量X 。 6.2.1取供试品10片(个),照该药品含量均匀度项下规定的方法,分别测定,得每片(个)的响应值Y (可为吸收度或峰面积等),并求其均值Y 。 6.2.2另由含量测定法测得以标示量为100的平均含量X A ,由X A 除以响应值的均值Y ,得比例系数K (K =X A /Y )。 6.2.3将上述诸响应值Y 与K 相乘,求得每片(个)以标示量为100的相对含量X (X =KY )。 6.3根据测得结果,分别计算出每片(个)以标示量为100的相对含量X , 并求其均值X 和标准差S ,以及标示量与均值之差的 )1 )((2 --=∑n X X S

腧穴(穴位)的定位方法可分为以下4种: ◆(1)骨度分寸法:骨度分寸法,古称“骨度法”,即以骨节为主要标志测量周身各部的大小、长短,并依其尺寸按比例折算作为定穴的标准。但分部折寸的尺度应以患者本人的身材为依据。 ◆(2)体表标志法:体表标志可分为固定标志和活动标志两类。①固定标志:是指利用五官、毛发、爪甲、乳头、脐窝以及骨节突起和凹陷、肌肉隆起等部位作为取穴标志而言。比较明显的标志,如鼻尖取素髂;两眉中间取印堂;两乳中间取膻中;脐旁2寸取天枢;腓骨小头前下缘取阳陵泉。②活动标志:是指利用关节、肌肉、皮肤,随活动而出现的孔隙、凹陷、皱纹等作为取穴标志而言。如取耳门、听宫、听会等应张口;取下关应闭口。 ◆(3)手指比量法:参见骨度分寸法。 ◆(4)简便取穴法:是临床上常用的一种简便易行的取穴方法。如列缺,以病人左右两手之虎口交叉,一手示指压在另一手腕后高骨的正中上方,当示指尖处有一小凹陷就是本穴。又如劳宫,半握拳,以中指的指尖切压在掌心的第1横纹上,就是本穴。 ★手指比量法 手指比量法是在分部折寸的基础上,医者用手指比量取穴的方法,又称“指寸法”。因人的手指与身体其他部分有一定的比例,故临床上医者多以自己的手指比量,但都要参照患者身材的高矮情况适当增减比例。一般有下列几种: (1)中指同身寸以中指末节的长度为1寸。即以患者的中指屈曲时,中节内侧两端纹头之间作为1寸。这种方法适用于四肢及脊背作横寸折算。 (2)拇指同身寸此法见于《千金方》,说:“中指上第一节为一寸,亦有长短不定者,即取于大拇指第一节横度为一寸”。即指拇指指关节之横度作为1寸。 (3)横指同身寸又称“一夫法”,也就是将示、中、环、小指相并,四横指为一夫,即四横指相并,以其中指第2节为准,量取四指之横度作为3寸。此法多用于下肢、下腹部和背部的横寸。 指比量法必须在骨度规定的基础上运用,不能以指寸悉量全身各部,否则长短失度,骨度分寸与指寸在临床应用中应该互相结合。

含量均匀度检查法 1 简述 1.1 本法适用于含量均匀度检查。 1.2 在生产过程中,某些小剂量的剂型由于工艺或设备的原因,可引起含量均匀度的差异。本检查法的目的在于控制每片(个)含量的均一性,以保证用药剂量的准确。 1.3 含量均匀度系指单剂量的固体制剂、半固体制剂和非均相液体制剂含量符合标示量的程度。 1.4 除另有规定外,片剂、硬胶囊剂、颗粒剂或散剂等,每一个单剂标示量小于25mg或主药含量小于每一个单剂重量25%者;药物间或药物与辅料间采用混粉工艺制成的注射用无菌粉末;内充非均相溶液的软胶囊;单剂量包装的口服混悬液、透皮贴剂和栓剂等品种项下规定含量均匀度应符合要求的制剂,均应检查含量均匀度。复方制剂仅检查符合上述条件的组分,多种维生素或微量元素一般不检查含量均匀度。 1.5 凡检查含量均匀度的制剂,不再检查重(装)量差异;当全部主成分均进行含量均匀度检查时,复方制剂一般亦不再检查重(装)量差异。 1.6 含量均匀度的限度应符合各品种项下的规定。 2 仪器与用具 按正文中该品种项下的规定。 3 试药与试液 按正文中该品种项下的规定。 4 操作方法 4.1 供试品初试10片(个),复试20片(个)。 4.2 除另有规定外,取供试品,照各品种项下规定的方法,分别测定每片(个)的响应值(如吸光度或峰面积等)或含量。 5 注意事项

5.1 供试品的主药必须溶解完全,必要时可用乳钵研磨或超声处理,促使溶解, 并定量转移至量瓶中。 5.2 测定时溶液必须澄清,如过滤不清,可离心后,取澄清液测定。 5.3 用紫外-可见分光光度法测定含量均匀度时,所用溶剂需一次配够,当用量较大时,即使是同批号的溶剂,也应混合均匀后使用。 6 记录与计算 6.1 应记录所用检测方法,所用仪器型号(或编号),以及每片(个)测得的响应值等数据。 6.2 根据测得的响应值,分别计算出每片(个)以标示量为100的相对含量X , 求其均值X 和标准差)1 )((1 2 --= ∑=n X x S S n i i 以及标示量与均值之差的绝对值 )100(X A A -=。 6.3 当含量测定方法与含量均匀度检查所用方法不同时,而且含量均匀度末能从响应值求出每片(个)含量的情况下,用系数校正法求得每片(个)以标示含量为100的相对含量X (X=KY )。 6.3.1 可取供试品10片(个),照该品种含量均匀度项下规定的方法,分别测定,得仪器测得的响应值Y (可为吸光度或峰面积等),求其均值Y 。 6.3.2 另由含量测定法测得以标示量为100的含量X A ,由X A 除以响应值的均值Y ,得比例系数)(Y X K K A =。 6.3.3 将上述诸响应值Y 与K 相乘,求得每片(个)以标示量为100的相对含(%))(KY X X =。同上法求X 和S 以及A ,计算,判定结果,即得。如需复试,应另取供试品20片(个),按上述方法测定,计算30片(个)单剂的均值Y 、比例系数K 、相对含量(%)X 、标准差S 和标示量与均值之差的绝对值A ,再按下述公式计算并判定。