物理电磁学论文 现代人的生活已经离不开电,与此同时,电磁也充斥着我们生活中的每一个角落。随着电磁学,电磁技术的发展,我们已经离不开它了,在越来越多的领域,越来越多的角落,电磁学都在发挥着它的作用。1电磁对家庭输电的影响 现在人们越来越关注周围的生活环境了,所谓的污染已经不再是我们的眼睛所能看到的垃圾,耳朵听到的噪声,鼻子闻到的恶臭,还有我们看不见,摸不着的电磁辐射。随着科学技术的发展和信息社会的到来,我们的居室内不仅有冰箱,彩色电视机,洗衣机,微波炉和空调机等家用电器,而且不少家庭中还有计算机,传真机等多种信息交流的工具,相应地,进入每个家庭的输电线强磁场对人体也特别有害处。 摘要:介绍了电磁学计算方法的研究进展和状态,对几种富有代表性的算法做了介绍,并比较了各自的优势和不足,包括矩量法、有限元法、时域有限差分方法以及复射线方法等。 关键词:矩量法;有限元法;时域有限差分方法;复射线方法 1 引言 1864年Maxwell在前人的理论(高斯定律、安培定律、法拉第定律和自由磁极不存在)和实验的基础上建立了统一的电磁场理论,并用数学模型揭示了自然界一切宏观电磁现象所遵循的普遍规律,这就是著名的Maxwell方程。在11种可分离变量坐标系求解Maxwell方程组或者其退化形式,最后得到解析解。这种方法可以得到问题的准确解,而且效率也比较高,但是适用范围太窄,只能求解具有规则边界的简单问题。对于不规则形状或者任意形状边界则需要比较高的数学技巧,甚至无法求得解析解。20世纪60年代以来,随着电子计算机技术的发展,一些电磁场的数值计算方法发展起来,并得到广泛地应用,相对于经典电磁理论而言,数值方法受边界形状的约束大为减少,可以解决各种类型的复杂问题。但各种数值计算方法都有优缺点,一个复杂的问题往往难以依靠一种单一方法解决,常需要将多种方法结合起来,互相取长补短,因此混和方法日益受到人们的重视。 2 电磁场数值方法的分类 电磁学问题的数值求解方法可分为时域和频域2大类。频域技术主要有矩量法、有限差分方法等,频域技术发展得比较早,也比较成熟。时域法主要有时域差分技术。时域法的引入是基于计算效率的考虑,某些问题在时域中讨论起来计算量要小。例如求解目标对冲激脉冲的早期响应时,频域法必须在很大的带宽内进行多次采样计算,然后做傅里叶反变换才能求得解答,计算精度受到采样点的影响。若有非线性部分随时间变化,采用时域法更加直接。另外还有一些高频方法,如GTD,UTD和射线理论。 从求解方程的形式看,可以分为积分方程法(IE)和微分方程法(DE)。IE和DE相比,有如下特点:IE法的求解区域维数比DE法少一维,误差限于求解区域的边界,故精度高;IE法适合求无限域问题,DE法此时会遇到网格截断问题;IE法产生的矩阵是满的,阶数小,DE法所产生的是稀疏矩阵,但阶数大;IE法难以处理非均匀、非线性和时变媒质问题,DE 法可直接用于这类问题〔1〕。 3 几种典型方法的介绍 有限元方法是在20世纪40年代被提出,在50年代用于飞机设计。后来这种方法得到发展并被非常广泛地应用于结构分析问题中。目前,作为广泛应用于工程和数学问题的一种通用方法,有限元法已非常著名。

龙源期刊网 https://www.doczj.com/doc/9d216946.html, 伊格尔顿《理论之后》的思想分析 作者:柯晓蓉林映春 来源:《江西科技师范大学学报》2015年第05期 摘要:作为特里·伊格尔顿(Terry Eagleton,1943-)的经典之作《理论之后》,凭借其对文化理论的抨击,作者严谨的构局,准确的文字,独特的批判风格,一度被誉为“对文化理论现状最有影响力的小说”,至今在世界文化理论界都备受推崇。特里·伊格尔顿对于传统文化理论、政治格局的阐述一直被不断的注解,笔者结合自己对特里·伊格尔顿理论的研究和现代文化理论的认识就伊格尔顿《理论之后》的思想进行分析。 关键词:伊格尔顿;理论之后;思想分析 中图分类号:I109 文献标识码:A 文章编号:1007-3558(2015)05-0105-05 《理论之后》是一部极富教育理念和人文主义的著作,相较于目前市场上诸多受欢迎的 著作,它没有极富感染力的大场面,没有跌宕起伏的内容,但就是凭借其对文化理论的剖析和对自身批判的表达,对每一个文化理论者都有积极的借鉴作用。《理论之后》是由英国著名马克思主义理论家伊格尔顿基于现有正统的文化理论不能解决很多尖锐问题,同时也不能满足现有政治格局的前提下提出的驳斥。作者一方面渴望该书为对现有文化理论存在质疑的学生提供一个必要储备,另一方面希望《理论之后》能够给文化理论方面注入新的活力。正如伊格尔顿一直以来坚持的立场,他不是后马克思主义者,他始终在以马克思主义的立场去观察和思考。 一、伊格尔顿与《理论之后》 伊格尔顿是英国著名马克思主义理论家,他在包括英国在内的诸多国家的文化理论发展 史上占有极为重要的地位。从剑桥到牛津,从讲师到正教授,他一直沉醉在对学术体制的抨击,并一度被认为是后生可畏。由于在英国的大学中,欧洲结构主义的狭隘性和左翼思想的促使,他只能接受后结构主义的片面方面,却从根本上否定另外一方面的存在,他对对经典结构主义的形式主义产生了怀疑,对结构主义存在严重的误解却可以接受后殖民主义与女性主义的批判。这就造成了自身能力与外界知识素养的矛盾。 看到伊格尔顿的新书《理论之后》,很多人不禁对伊格尔顿宣告理论终结失望的时候, 我们不妨去源头本身对这个问题进行思考。与其说《理论之后》是一本伊格尔顿关于文化理论存在与否的考证,不如说它是作为伊格尔顿两个层面的交流与探讨,一个是作为理论实践者的伊格尔顿,一个是作为理论良知者的伊格尔顿。在两种不同身份中不停的发生着质点转换的伊格尔顿的个人对于文化理论的思索,出于自身坦率正直的性格,他对文化理论是深信不疑的,但是作为自己骨子里对于文化理论的固执,他抛弃了自身的文化理论责任感,以一个外行人的身份去对文化理论进行说理[1]。所以,文章的很大篇幅都是两种人格的争论,但是随着后来“外行的说教者”占据的力度增大,在他的论述中批判性的思想越来越占据正统,甚至在自己书

8.4 胶体的稳定性和聚沉作用 8.4.1 溶胶的稳定 根据胶体的各种性质。溶胶稳定的原因可归纳为: (1) 溶胶的动力稳定性 胶粒因颗粒很小,布朗运动较强,能克服重力影响不下沉而保持均匀分散。这种性质称为溶胶的动力稳定性。影响溶胶动力稳定性的主要因素是分散度。分散度越大,颗粒越小,布朗运动越剧烈,扩散能力越强,动力稳定性就越大,胶粒越不溶易下沉。此外分散介质的粘度越大,胶粒与分散介质的密度差越小,溶胶的动力稳定性也越大,胶粒也越不溶易下沉。 (2) 胶粒带电的稳定作用 下图表示的是一个个胶团。蓝色虚线圆是扩散层的边界,虚线圆以外没有净电荷, 呈电中性。因此,当两个胶团不重迭时,如左图,它们之间没有静电作用力,只有胶粒间的引力,这种引力与它们之间距离的三次方成反比,这和分子之间的作用力(分子之间的作用力与分子之间距离的六次方成反比)相比,是一种远程力,这种远程力驱使胶 团互相靠近。当两个胶团重迭时,如右图,它们之间就产生静电排斥力。重叠越多,静电排斥力越大。如果静电排斥力大于胶粒之间的吸引力,两胶粒相撞后又分开,保持了溶胶的稳定。胶粒必须带有一定的电荷才具有足够的静电排斥力,而胶粒的带电量与ζ电势的绝对值成正比。因此,胶粒具有一定的ζ电势是胶粒稳定的主要原因。 (3) 溶剂化的稳定作用 物质和溶剂之间所起的化合作用称为溶剂化,溶剂若为水,则称水化。憎液溶胶的胶核是憎水的,但它吸附的离子都是水化的,因此增加了胶粒的稳定性。由于紧密层和分散 层中的离子都是水化的,这样在胶粒周围形成了水化层。实验证明,水化层具有定向排列 + + + + + + + + - - - - - - - - 胶核 + + + + + + + + - - - - - - - - 胶核

实验溶胶的制备及其稳定性 一、实验目的 1.了解溶胶的制备方法 2.了解影响溶胶聚沉的因素 3.了解大分子物质对溶胶的保护作用 二、实验原理 胶体是指一种或几种物质以一定的分散程度(粒子直径在1~100nm)分散在另一种物质中所形成的体系。其中以固体分散在水中的溶胶最为重要。以下讨论的都是指这种水溶胶。 溶胶的基本特征为: ◆它是多相体系,相界面很大; ◆胶粒大小在1~100nm; 它是热力学不稳定体系(要依靠稳定剂使其形成离子或分子吸附层,才能得到暂时的稳定)。要制备出比较稳定的溶胶必须满足两个条件: (1)固体分散相粒子大小必须在胶体分散度的范围内。 (2)胶粒在液体介质中要保持分散,不聚结(一般需加稳定剂)。 溶胶的制备方法通常可分为两类: a.分散法:即把较大的物质颗粒变为胶体大小的质点。常用的分散法有: (1)机械作用法,如用胶体磨或其它研磨方法把物质分散; (2)电弧法,以金属为电极通电产生电弧,金属受高热变成蒸气,并在液体中凝聚成胶体质点; (3)超声波法,利用超声波场的空化作用,将物质撕碎成细小的质点,它适用于分散硬度低的物质或制备乳状液; (4)胶溶作用,由于溶剂的作用,使沉淀重新“溶解”成胶体溶液。 b.凝聚法:即把物质的分子或离子聚会成胶体大小的质点。常用的凝聚法有: (1)凝结物质蒸气; (2)变换分散介质或改变实验条件(如降低温度)使原来溶解的物质变成不溶; (3)在溶液中进行化学反应,生成一不溶解的物质。 溶胶的性质与其结构有关。本实验用AgNO3和过量的KI所制备的AgI 溶胶(A)的胶团结构表示式如下:

[(AgI)m ·n I -·)(x n -K + ]-x ·x K + 此溶胶由m 个AgI 组成胶核。由于KI 过量,溶液中还剩有K +、NO 3-、I -等离子。因 为胶核可有选择地吸附与其组成相类似离子的倾向,所以I - 在胶核表面优先吸附,使胶核 带上了负电荷。溶液中与其电性相反的K +(反离子)也部分被吸附在胶核表面形成吸附层,胶核和吸附层构成胶粒,剩下的其余反离子松散的分布在胶粒外面,形成扩散层。扩散层和胶粒合称为胶团。在溶胶中胶粒是独立运动单位。因此AgI 溶胶(A )的胶粒是带负电的。 本实验用过量的AgNO 3和少量的KI 制成的AgI 溶胶(B )的胶团结构简图如下: [(AgI)m ·n Ag +·)(x n -NO 3- ]+x ·x NO 3- 同理可推断出AgI 溶胶(B )的胶粒是带正电的。 由于胶粒带电是导致其具有稳定性的原因之一。因此,电解质的加入或带相反电荷溶胶的混合,都将破坏胶团的双电层结构,使溶胶发生聚沉。电解质能使溶胶聚沉,其起主要作用的是与胶粒带相反电荷的离子,这种离子价态越高,聚沉溶胶的能力越强。一般说来,反号离子的聚沉能力是: 三价 > 二价 > 一价 但不成简单的比例。此外,电解质在溶胶中的浓度越大,必越有利于溶胶的聚沉。 通常把能使溶胶聚沉所需的电解质的最低浓度称为聚沉值(m mol ? L -1 )。 聚沉值=10001??V V M 式中:M 为外加电解质溶液浓度(mol ?L -1),V1为发生聚沉时所加电解质溶液的最小体积(mL ),为发生聚沉时溶胶的总体积(mL )。正常电解质的聚沉值与胶粒电荷相反离子价数的6次方成反比。 亲液胶体(如动物胶、蛋白质等)的稳定性主要决定于胶粒表面的溶剂化层,因此加入少量盐类不会引起明显的沉淀。但若加入酒精等能与溶剂紧密结合的物质,则能使亲液胶体聚沉。亲液溶胶的聚沉常常是可逆的,即加入过多的酒精等物质时,聚沉的亲液溶胶又能自动地转变为胶体溶液。当在憎液溶胶里加入适量的大分子物质溶液,可提高憎液溶胶对电解质的稳定性,这种作用叫大分子对溶胶的保护作用。 三、仪器与试剂 烧杯(200mL 、100mL ),玻璃漏斗,试管,滤纸,酒精灯。 酸碱:HCl (0.1 mol ·L -1),NH 3·H 2O (2 mol ·L - 1)。 盐类:FeCl 3 (5%),KI (0.1mol ·L -1、0.01mol ·L -1),KCl (2.5mol ·L - 1), AgNO 3(0.1mol ·L -1、0.01mol ·L -1),AlCl 3(1%), K 2CrO 4(0.1mol ·L - 1), K 3[Fe(CN)6](0.01mol ·L -1),HCl (0.000043 mol dm -?),其它:明胶(0.5%)。

硅溶胶制备与应用 材料学院化工一班李彦辉20090583 内容摘要: 硅溶胶是高分子二氧化硅微粒分散于水中或有机溶剂中的胶体溶液,广泛应用于陶瓷、纺织、造纸、涂料、水处理、半导体等行业。介绍了硅溶胶的各种制备方法及几种特殊用途的硅溶胶的制备。阐述了影响硅溶胶稳定性的因素及其性能测试方法。 关键词:无机化学硅溶胶制备硅溶胶应用高分子 正文:硅溶胶是高分子二氧化硅微粒分散于水中或有机溶剂中的胶体溶液。1915年美国人首先用电渗析法制备出SiO2质量分数为2.4%的硅溶胶,硅溶胶得以大规模生产和应用,是在年美国人发明利用离子交换法生产硅溶胶以后。目前硅溶胶已被广泛应用于纤维、织物、纸张、橡胶、涂料、油漆、陶瓷、耐火涂料、地板蜡等行业中。另外其在半导体硅晶片的抛光、水处理、矿物浮选和啤酒、葡萄酒酿造等工艺中也有应用。 自1996年以来,随着电子工业迅速发展,作为硅晶片抛光液的原料———硅溶胶的产量快速增加。瑞士公司在2001年第1季度将它位于Martin的硅溶胶厂的生产能力提高了1倍,达到1.4万t/a。同期,日本Fuso Chemial公司也将它位于东京的硅溶胶厂的生产能力由原来的0.7万t/a提高到2.5万t/a. 从20世纪90年代开始,有机硅溶胶的研究和应用也得到较大发展。有机硅溶胶可应用于非水性体系,如用于制造磁性胶体和记录介质,高技术陶瓷化合物和催化剂载体需要有机硅溶胶特殊用途的改性产品研制也得到快速发展,如日本日产化学工业株式会社提出的用于墨水容纳层和喷墨记录介质的念珠状硅溶胶的制备方法。另外该公司申请的中国专利提供了一种含细长形非晶体胶体SiO2粒子的稳定硅溶胶的制备方法。铝改性硅溶胶的研究也取得了进展,这种硅溶胶的最大特点是体系呈中性时很稳定,而采用碱金属氢氧化物作稳定剂的硅溶胶,在体系呈中性时很快就凝胶 我国硅溶胶的研制和生产始于20世纪50年代,南京大学配位化学研究所、天津化工研究院、兰州化学工业公司化工研究院、青岛海洋化工厂、大连油漆厂、广州人民化工厂等都从事硅溶胶产品的研制和生产,但品种和产量与国外都有很大差距。 2002年11月4~8日,全国无机硅化合物技术与市场信息交流大会在广西桂林市召开,大会认为硅溶胶、层硅、聚硅、气相法白炭黑等将是行业发展的新热点。 【一】硅溶胶制备方法 1.1渗析法 渗析法是用酸中和硅酸钠水溶液,经陈化后,再通过半透膜渗析钠离子。该法缺点是渗析所需时间太长,不适于工业化生产。 1.2硅溶解法 采用无机或有机碱作催化剂,以单质硅与纯水反应来制备硅溶胶的方法称硅溶解法。Joseph等在1950年申请的专利中,利用可溶性有机碱作催化剂,使水和硅粉反应来制备 硅溶胶。其中的有机碱ph值(20~25摄氏度时)为6~12,含1~8个碳原子的脂肪胺或脂环胺,硅粉粒径为80~320目。硅粉在使用前应预活化,除去硅粉表面形成的惰性膜。活化时先用质量分数为48%的氢氟酸洗涤,然后依次用纯水、醇、醚冲洗,最后在氮气保护下干燥。活化后的硅粉与水在胺催化作用下,于20~100温度下反应,可制备粒径8~15mm的硅

第十二章 电磁感应和麦克斯韦电磁理论 12-1将一条形磁铁插入一闭合线圈,线圈中将产生感应电动势。问在磁铁与线圈相对位置相同的情况下,迅速插入和缓慢插入线圈中所产生的感应电动势是否相同感应电流是否相同因电磁感应所产生的总电量是否相同 答:迅速插入在线圈中产生的感应电动势大,缓慢插入线圈中产生的感应电动势小。感应电流也不相同(因 为I= R ε ),但电磁感应所产生的总电量是相同的。 (因为11 d q Idt dt dt R R dt R εΦ===-=-?Φ???,?Φ相同,所以q 相同) 12-2一闭合圆形线圈在匀强磁场中运动,在下列情况下是否会产生感应电流为什么 (1)线圈沿磁场方向平移; (2)线圈沿垂直于磁场方向平移; (3)线圈以自身的直径为轴转动,轴与磁场方向平行;(4)线圈以自身的直径为轴转动,轴与磁场方向垂直。 解:由d dt εΦ=- 1d I R R dt εΦ==- (1)因为0d dt Φ =,所以没有电流产生 (2)0d dt Φ= 也没有电流产生 (3) 0Φ= 0d dt Φ = 没有电流产生 (4)0d dt Φ≠ 若转动的角速度为,则2sin d R dt πωθΦ=(θ为线圈平台与之间的夹角) 12-3在一环状铁芯上绕有两组线圈1和2,如题图所示,这样就构成了一个变压器。当在线圈1中所通电流I 增大或减小时,在线圈2中都要感应电动势。判断在这两种情况下,线圈2中的感应电流的方向。 答:(1)当I 增大,?Φ增大,由楞次定律,I 产生的磁场应阻碍变化, 所以I 感的方向如图所示(从B 端流出) (2)当I 减小时,?Φ减小,由楞次定律产生的磁场应阻碍变化 所以I 感的方向从A 端流出。 (3) (4) A B

经典电磁理论的建立 在古代,人们对静电和静磁现象已分别有一些认识,但从这门学科的发展来看,直到十八世纪末十九世纪初,电和磁之间的联系才被揭露出来,并逐步发展成为一门新的学科——电磁学。电磁学的发展之所以比较晚,主要是由于电磁学的研究需要借助于更为精密的仪器和更精确的实验方法,而这些条件只有生产发展到一定水平之后才能具备。 首先对于电和磁现象进行系统地实验研究的是英国的威廉·吉尔伯特。他通过一系列的实验认识到电力和磁力是性质不同的两种力。例如,磁力只对天然磁石起作用,而电力能作用于许多材料。他第一个将琥珀与毛皮摩擦后吸引轻小物体的性质叫做“电”。吉尔伯特这种关于电和磁在本质上不同的观点,给后来的电磁学的发展留下了深刻的影响,直至十九世纪初,许多科学家都把这两种现象看作是毫无联系的。吉尔伯特之后的整个十七世纪,对电和磁的研究进展不大。 到了十八世纪四十年代,起电装置的改善和大气现象的研究,引起了物理学家的极大兴趣。1745年荷兰莱顿大学的马森布罗克(1692~1761)和德国的克莱斯德(1700~1748)各自发明了“蓄电”的最早器具——莱顿瓶。1752年7月,美国的富兰克林进行了一次震动世界的吸取天电的风筝实验,从而使人们认识到天空的闪电和地面上的莱顿瓶放电现象是一致的。富兰克林还提出了电荷守恒的思想和电的“单流质”说,他认为一个物体所带的电流质是一个常量,如果流质在一个物体比常量多,就带负电,比常量少就带正电。他在风筝实验的基础上,发明了“避雷针”。由于他在电学方面做出了杰出贡献,而被誉为近代电学的奠基人。 我们知道,牛顿在发现万有引力的过程中,曾用数学方法证明过,如果引力随着引力中心距离的平方反比减少,一个均匀球壳对其内部的物体就没有引力的作用。1775年,富兰克林发现将一小块软木块悬于带电的金属罐内并不受到电力的作用。他的朋友普里斯特列(1733~1804)根据这个实验和牛顿对万有引力定律的数学证明推想电的作用力也遵守平方反比定律。1771年,英国物理学家卡文迪许也用类似的实验和推理的方法对电力相互作用的规律进行了研究,他从实验得到电力与距离的n 比定 律。库仑定律的发现为静电学奠定了理论基础。通过西蒙·泊松(1781~1840)、高斯(1777~1855)和乔治·格林(1793~1841)等人的工作,确定了处理静电场和静磁场的数学方法。 十八世纪末,1780年意大利的医生和动物学教授伽伐尼(1737~1798)在解剖青蛙时,发现了电流,这是电学发展史上的一个转折点。在伽伐尼发现的基础上,伏打于1800年制成伏打“电堆”,得到了比较强的电流,从而使人的认识由静电进入动电,由瞬时电流发展到恒定电流,为进一步研究电流运动的规律和电运动与其他运动形式的联系和转化创造了条件。

电磁学——迈向电磁理论的统一1873年,英国物理学家麦克斯韦的所著的《电磁学》出版,在这部著作中,麦克斯韦全面地总结并发展了19世纪中叶以前,以法拉第和高斯为代表的科学家在电磁领域研究中所取得的成果,他以严格的数学方法形成了在理论上的系统化,从而建立起严密的经典电磁理论体系。 将各种现象统一起来的思考 进入19世纪下半叶,尽管科学技术发展迅速,然而关于电磁学的理论还未能达成我们今天所看到的这样统一的状态。当时的情况正如革命导师恩格斯所描述的那样,“在电学中,只有一堆陈旧的,不可靠的,既没有最后证实也没有最后推翻的实验所凑成的杂乱的东西,只有许多孤立的学者在黑暗中胡乱摸索,从事毫无联系的研究和实验,他们像一群游牧的骑者一样,分散地向未知的领域进攻。……电学还处于这种支离破碎的状态,暂时还不能建立起一种无所不包的理论……”① 的确,尽管像电素和磁素这样一类不可称量的流体的概念已经发生了动摇,但人们还未能像今天这样彻底地从中挣脱出来,在取得显著进步的电化学方面“接触说”和“化学说”的争论也还尚未得出结果,充满片面性的议论仍然横行无忌。遵循牛顿力学的形式,从库仑定律开始,在毕奥和萨伐尔定律等电磁定律中,关于电流或磁极间的相互作用问题,存在着一种超距作用的解释,但对这种超距作用机制的研究却处于空白状态。 在上述背景当中,瞩目于各种自然力的相互作用,法拉第首先考虑在相互作用物体之间的介质当中,使用有物理性质的“力线”将两者连接起来。继承法拉第的这一思想,麦克斯韦在统一把握电磁理论方面迈出了具有决定意义的一大步。尽管所说的统一把握电磁理论的思想,也受到当时认识的一定局限,但它毕竟是向前迈出了一大步。麦克斯韦针对当时电学领域中各种理论之间缺乏相关性的批判,以及同法拉第一样注重用统一性观点看待自然界中诸现象的立场,无疑应当首先引起注意。 展露才华的少年 说来也凑巧,麦克斯韦(James Clerl Maxwell,1831-1879)刚好出生于法拉第发现了电磁感应的那一年,也就是1831年。所不同的是,麦克斯韦的家境要比法拉第优裕得多。麦克斯韦出生于苏格兰的邓弗里希尔庄园,他的父亲属于那里的知识阶层。麦克斯韦的童年教育是在母亲的精心呵护下完成的。从少年时起麦克斯韦就在数学方面表现出杰出的才能。13岁那年他获得了一年一度的数学奖,其后他父亲带他去参加爱丁堡皇家学会的各种学术活动。14岁时麦克斯韦发现了构成椭圆的新的数学方法.次年他的处女作论文提交给爱丁堡皇家学会。16岁的时候,麦克斯韦便进入爱丁堡大学,在该校三年的学习生涯中发展了他的数学技能。后来麦克斯韦又转到剑桥去读书,1854年毕业,以优秀的成绩获得荣誉学位考试第二名。麦克斯韦留校,被选为三一学院研究员,这时他只有24岁。麦克斯韦以后又在苏格兰和伦敦担任教职。他一生最为重要并值得在科学史上特书一笔的职务,是他回到剑桥担任卡文迪许实验室第一位主任教授。 从法拉第的研究出发 麦克斯韦的研究工作最初是流体力学和颜色理论,在气体运动论方面他的贡献也引人注目。关于电磁学的研究,他在开尔文勋爵的指导下,先从阅读法拉第的《电的实验研究》开始。法拉第的论文中未包含任何数学公式,而麦克斯韦首先着眼于寻求其中数学方法的研究。由于这个原因,从1855年12月开始的电磁学研究工作,麦克斯韦发表的最早的电磁学论文

胶体溶液的稳定性 胶体分散系统的稳定性主要取决于水化作用与胶粒的电荷二因素,现将亲水胶和疏水胶的稳定性分别讨论如下: (a)亲水胶体的稳定性 主要靠其强的溶剂化作用与胶粒的水化层。由于胶粒周围的水化层阻碍了粒子的相互聚结,水化层越厚,稳定性越大。因此,凡能破坏胶粒水化层的因素,均能引起亲水胶体的不稳定。如在亲水胶体中添加少量电解质时,不会因相反电荷的离子作用而引起凝结。一旦水化层被除去,形成了疏水胶粒后,则很容易发生凝结面析出沉淀。例如阿拉伯胶、琼脂等胶液中添加乙醇脱水后,胶粒失去水化层,遇阳离子即发生凝结。同样,若在亲水胶体中加入大量电解质,由于电解质离子本身具强烈的水化性质,加入后,脱掉了胶粒的水化层,也必引起凝结与沉淀。此作用称为盐析。 在亲水胶体中加入大量乙醇、丙酮、糖浆等脱水剂,亦可使溶剂化了的胶粒水化层破坏,脱水而析出。或者虽未析出,但对电解质的敏感性增加而更易盐析。亲水胶体若久经光、热、空气等影响而发生化学变化,其变化产物又具有较小的溶解度时,也会出现凝结现象。如在胶体溶液中加入不相混合的液体后通电,或猛烈振摇,或煮沸、冰冻时,均能产生部分或全部胶粒的凝结。紫外线与X射线亦能使胶液对电解质敏感。 (b))疏水胶体的稳定性 由于其胶粒不能水化而主要靠粒子表面带相同电荷,互相排斥才免于凝结而得稳定。但疏水胶粒只有在构成吸附层的吸附离子和部分异性离子存在时才能带电而具一定程度稳定性。若将疏液胶体(一般指溶胶)中少量电解质用透析法除去,胶粒失去电荷,胶体就产生凝结而沉淀。因此,胶体中必须有少量电解质的存在作稳定剂,其正负电荷组成胶粒的双电层结构,使疏水胶粒带一定量电荷而达到一定程度的稳定作用。电解质的加入量必须适当,若加入过多,随着外加离子浓度的增加,可将原来分布在扩散层中的异性离子挤到吸附层中,使其离予吸附层较远的扩散层中异性离子向吸附层靠近,使扩散层逐渐变薄,降低了起稳定作用的电位。当电位降至临界值下,胶粒发生凝结。可见溶胶对电解质是敏感的。

胶体的稳定性和聚沉作用 摘要:化学物品胶体已经广泛应用于现代生活,了解胶体的稳定性和聚沉作用对于我们高效利用有很大帮助。 关键词:稳定性胶体聚沉电解质 溶胶的稳定 根据胶体的各种性质。溶胶稳定的原因可归纳为: (1)溶胶的动力稳定性 胶粒因颗粒很小,布朗运动较强,能克服重力影响不下沉而保持均匀分散。这种性质称为溶胶的动力稳定性。影响溶胶动力稳定性的主要因素是分散度。分散度越大,颗粒越小,布朗运动越剧烈,扩散能力越强,动力稳定性就越大,胶粒越不溶易下沉。此外分散介质的粘度越大,胶粒与分散介质的密度差越小,溶胶的动力稳定性也越大,胶粒也越不溶易下沉。 (2) 胶粒带电的稳定作用 下图表示的是一个个胶团。蓝色虚线圆是扩散层的边界,虚线圆以外没有净电荷,呈电中性。因此,当两个胶团不重迭时,如左图,它们之间没有静电作用力,只有胶粒间的引力,这种引力与它们之间距离的三次方成反比,这和分子之间的作用力(分子之间的作用力与分子之间距离的六次方成反比)相比,是一种

远程力,这种远程力驱使胶 团互相靠近。当两个胶团重迭时,如右图,它们之间就产生静电排斥力。重叠越多,静电排斥力越大。如果静电排斥力大于胶粒之间的吸引力,两胶粒相撞后又分开,保持了溶胶的稳定。胶粒必须带有一定的电荷才具有足够的静电排斥力,而胶粒的带电量与ζ电势的绝对值成正比。因此,胶粒具有一定的ζ电势是胶粒稳定的主要原因。 (3) 溶剂化的稳定作用 物质和溶剂之间所起的化合作用称为溶剂化,溶剂若为水,则称水化。憎液溶胶的胶核是憎水的,但它吸附的离子都是水化的,因此增加了胶粒的稳定性。由于紧密层和分散层中的离子都是水化的,这样在胶粒周围形成了水化层。实验证明,水化层具有定向排列结构,当胶粒接近时,水化层被挤压变形,它有力图恢复定向排列结构的能力,使水化层具有弹性,这成了胶粒接近时的机械阻力,防止了溶胶的聚沉。 以上影响溶胶稳定的三种因素中,尤以带电因素最重要。 溶胶的聚沉 溶胶中的分散相颗粒相互聚结而变大,以至最后发生沉降的现象称为聚沉。一般ζ电势的绝对值大于0.03伏时,溶胶是稳定的。造成溶胶聚沉的因素很多,如浓度、温度、光的作用、搅拌、外加电解质、胶体相互作用和高分子化合物的作用等,其中尤以外加电解质和胶体相互作用最为重要。

电磁场理论发展史 ——著名实验和相关科学家 纲要: 一、定性研究 1、吉尔伯特的研究 2、富兰克林 二、定量研究 1、反平方定律的提出 2、电流磁效应的发现 3、电磁感应定律及楞次定律 4、麦克斯韦方程 5、电磁波的发现 三、小结 一、定性研究 1、吉尔伯特的研究 他发现不仅摩擦过的琥珀有吸引轻小物体的性质,而且一系列其他物体如金刚石、水晶、硫磺、明矾等也有这种性质,他把这种性质称为电性,他是第一个用“电力”、“电吸引”、“磁极”等术语的人。吉尔伯特把电现象和磁现象进行比较,发现它们具有以下几个截然不同的性质: 1.磁性是磁体本身具有的,而电性是需要用摩擦的方法产生; 2.磁性有两种——吸引和排斥,而电性仅仅有吸引(吉尔伯特不知道有排斥); 3.磁石只对可以磁化的物质才有力的作用,而带电体可以吸引任何轻小物体; 4.磁体之间的作用不受中间的纸片、亚麻布等物体的影响,而带电体之间的作用要受到中间这些物质的影响。当带电体浸在水中,电力的作用可以消失,而磁体的磁力在水中不会消失; 5.磁力是一种定向力,而电力是一种移动力。

2、富兰克林的研究 富兰克林(公元1706一1790)原来是费城的印刷商,他通过书本和科学上的来往获得了丰富知识,他利用莱顿瓶做出的第一项重要工作,是根据莱顿瓶内外两种电荷的相消性,在杜菲的“玻璃电”和“树脂电”的基础上提出正电和负电的概念。 富兰克林所做的第二项重要工作是统一了天电和地电。 二、定量研究 1、反平方定律的提出 1750年前后,彼得堡科学院院士埃皮努斯在实验中发现;当发生相互作用的电荷之间的距离缩短时,两者之间的吸引力和排斥力便增加。1766年富兰克林写信给他在德国的一位朋友普利斯特利(公元1733一1804),介绍了他在实验中发现在金属杯中的软木球完全不受金属杯电性的影响的现象。他请普利斯特利给予验证。 英国科学家卡文迪许在1772年做了一个电学实验,他用一个金属球壳使之带电,发现电荷全部分布在球壳的外表面,球腔中任何一点都没有电的作用。 法国物理学家库仑(公元1736—1806),起先致力于扭转和摩擦方面的研究。由于发表了有关扭力的论文,于1781年当选为国家科学院院士。他从事研究毛发和金属丝的扭转弹性。1784年法国科学院发出船用罗盘最优结构的悬奖征文,库仑转而研究电力和磁力问题。 1785年库仑自制了一台精巧的扭秤,作了电的斥力实验,建立了著名的库仑定律:两电荷之间的作用力与其距离的平方成反比,和两者所带电量的乘积成正比。 公式:F=k*(q1*q2)/r^2 2、电流磁效应的发现 丹麦物理学家奥斯特(公元1777—1851)首次发现电流磁效应,揭开了电和磁两种现象的内在联系,从此开始了电磁学的真正研究。 1820年4月在一次关于电和磁的讲课快结束时,他抱着试试看的心情做了实验,在一根根细的铂丝导线的下面放一个用玻璃罩罩着的小磁针,用伽伐尼电池将铂丝通电,他发现磁针偏转,这现象虽然未引起听讲人的注意,却使他非常激

A0135、超高纯硅溶胶生产技术 1.单质硅水解与水玻璃滴加法制备硅溶胶的研究 2.新型节能精密铸造粘接剂——ZF-801型快干硅溶胶 3.纳米硅溶胶在水性木器涂料中的应用 4.硅溶胶陶瓷型焙烧工艺研究 5.硅溶胶在镁合金阳极氧化反应中的成膜作用 6.二氧化硅种子在硅溶胶粒径增长中的行为研究 7.纳米杂化有机硅溶胶在金属防腐中的应用 8.酸性硅溶胶的制备、性质及其稳定性研究进展 9.以TEOS为前驱体的硅溶胶可纺性及其玻璃纤维的制备研究 10.CMP专用大粒径硅溶胶研磨料生长及控制机理 11.硅溶胶复配彩喷纸涂层的研究 12.以硅溶胶为粘结剂的硅基陶瓷型制备工艺研究 13.硅溶胶补强PDMS—PA复合膜的性能 14.硅溶胶的制备与应用 15.硅溶胶熔模铸造工艺的一些改进措施 16.一种新型快干增强硅溶胶的试验 17.硅溶胶对硫酸庆大霉素的吸附和缓释 18.硅溶胶制备纳米二氧化硅的工艺研究 19.精铸硅溶胶型壳质量的控制 20.Sol-Gel法二氧化硅溶胶的制备及性能影响研究 21.耐碱性超高纯硅溶胶 22.苏州纳迪首创国内超高纯硅溶胶生产技术 23.硅溶胶的应用 24.苏州纳迪首创国内超高纯硅溶胶 25.酸性硅溶胶制备和用途 26.硅溶胶浸渍处理对Si3N4结合SiC窑具材举抗氧化性的影响 27.蚕丝蛋白与硅溶胶复合材料的研究 28.铝合金表面硅溶胶防火涂层的研制 29.改性硅溶胶在棉织物超拒水整理中的应用研究 30.硅溶胶结合Al2O3-SiC-C浇注料的抗侵蚀性能 31.新型杂多酸[Bu4N][Ni(pph3)2]PW11O39硅溶胶修饰电极电化学性质及电催化研究 32.亚纳米SiO2对硅溶胶型壳硬化时间的影响 33.硅溶胶凝胶工艺成型钛酸铝-莫来石复相陶瓷的研究 34.有机硅-硅溶胶杂化材料在砂浆中的应用研究 35.ICP-AES测定硅溶胶中Na元素的分析方法研究 36.硅溶胶-膨润土法澄清大蒜多糖提取液的研究 37.高纯硅溶胶成分标准物质稳定性研究 38.巯基硅溶胶对改性亚麻籽油紫外光固化反应活性的影响 39.室温自交联丙烯酸乳液与硅溶胶共混研究 40.亚纳米SiO2对硅溶胶壳型硬化时间的影响 41.高硅溶胶含量复合乳液的研究 42.硼改性微粒硅溶胶的超滤浓缩及稳定性

★麦克斯韦方程组 麦克斯韦方程组(英语:Maxwell's equations),是英国物理学家詹姆斯·麦克斯韦在19世纪建立的一组描述电场、磁场与电荷密度、电流密度之间关系的偏微分方程。它由四个方程组成:描述电荷如何产生电场的高斯定律、论述磁单极子不存在的高斯磁定律、描述电流和时变电场怎样产生磁场的麦克斯韦-安培定律、描述时变磁场如何产生电场的法拉第感应定律。 从麦克斯韦方程组,可以推论出电磁波在真空中以光速传播,并进而做出光是电磁波的猜想。麦克斯韦方程组和洛伦兹力方程是经典电磁学的基础方程。从这些基础方程的相关理论,发展出现代的电力科技与电子科技。 麦克斯韦1865年提出的最初形式的方程组由20个等式和20个变量组成。他在1873年尝试用四元数来表达,但未成功。现在所使用的数学形式是奥利弗·赫维赛德和约西亚·吉布斯于1884年以矢量分析的形式重新表达的。 历史背景 麦克斯韦诞生以前的半个多世纪中,人类对电磁现象的认识取得了很大的进展。1785年,C.A.库仑(Charles A.Coulomb)在扭秤实验结果的基础上,建立了说明两个点电荷之间相互作用力的库仑定律。1820年H.C.奥斯特(Hans Christian Oersted)发现电流能使磁针偏转,从而把电与磁联系起来。其后,A.M.安培(Andre Marie Ampere)研究了电流之间的相互作用力,提出了许多重要概念和安培环路定律。M.法拉第(Michael Faraday)的工作在很多方面有杰出贡献,特别是1831年发表的电磁感应定律,是电机,变压器等设备的重要理论基础。 在麦克斯韦之前,关于电磁现象的学说都以超距作用观念为基础。认为带电体、磁化体或载流导体之间的相互作用,都是可以超越中间媒质而直接进行,并立即完成的。即认为电磁扰动的传播速度是无限大。在那个时期,持不同意见的只有法拉第。他认为上述这些相互作用与中间媒质有关,是通过中间媒质的传递而进行的,即主张间递学说。 麦克斯韦继承了法拉第的观点,参照流体力学的模型,应用严谨的数学形式总结了前人的工作,提出了位移电流的假说,推广了电流的涵义,将电磁场基本定律归结为四个微分方程,这就是著名的麦克斯韦方程组。他对这组方程进行了分析,预见到电磁波的存在,并且断定电磁波的传播速度为有限值(与光速接近),且光也是某种频事的电磁波。上述这些,他都写入了题为《论电与磁》的论文中。1887年H.R.赫兹(Heinrich R.Hertz)用实验方法产生和检测到了电磁波,证实了麦克斯韦的预见。1905~1915年间A.爱因斯坦(Albert Einstein)的相对论进一步论证了时间、空间、质量,能量和运动之间的关系,说明电磁场就是物质的一种形式,间递学说得到了公认。 1845年,关于电磁现象的三个最基本的实验定律:库仑定律(1785年),毕奥-萨伐尔定律(1820年),法拉第定律(1831-1845年)已被总结出来,法拉第的“电力线”和“磁力线”概念已发展成“电磁场概念”。 1855年至1865年,麦克斯韦在全面地审视了库仑定律、毕奥—萨伐尔定律和法拉第定律的基础上,把数学分析方法带进了电磁学的研究领域,由此导致麦克斯韦电磁理论的诞生。 要点分析 麦克斯韦电磁场理论的要点可以归结为: ①几分立的带电体或电流,它们之间的一切电的及磁的作用都是通过它们之间的中间区域传递的,不论中间区域是真空还是实体物质。 ②电能或磁能不仅存在于带电体、磁化体或带电流物体中,其大部分分布在周围的电磁场中。 ③导体构成的电路若有中断处,电路中的传导电流将由电介质中的位移电流补偿贯通,即全电流连续。且位移电流与其所产生的磁场的关系与传导电流的相同。 ④磁通量既无始点又无终点,即不存在磁荷。 ⑤光波也是电磁波。 麦克斯韦方程组有两种表达方式。 1. 积分形式的麦克斯韦方程组是描述电磁场在某一体积或某一面积内的数学模型。表达式为:

法拉第、麦克斯韦和电磁理论 韦伯穿过一个又一个欧姆。把回音带给我──“我是你忠实而又真诚的法拉,充电到一个伏特,表示对你的爱。 ──麦克斯韦 法拉第通过实验发现了电磁感应现象,并从直观的猜想提出了磁力线、场的假设,但是他一时无法用实验去证实,便将这个预言存入皇家学院地下室的文件柜里,专等知音者上门。 他于1832年3月存起这个预言以后,等了整整二十三年,也未见有一人上门,未听到一句能理解他的知心话。相反,倒是常有不少人,包括当时一些著名的物理学家,经常讽刺挖苦他。他只有靠发奋工作来消除这些烦恼。他在工作很疲倦的时侯,便靠在椅子上闭目养神,有时不由自主地想起了开普勒在发现三定律后说的那段话: 反正我是发现了,也许要到一百年以后才会有人理解。看来此生不会有人同我分享发现的欢乐,我只能忍受这种发现的孤独了。 一天,他正唉声叹气地翻着每天收到的一大摞学报、杂志,忽然眼前一亮,一篇论 文的题目豁然映人眼帘:《论法拉第的力线》。他尤若饿汉拣着一块甜面包一样,一口气将那些文字连标点一起扫了个精光。这的确是一篇好论文,是专门阐述他的发现、他的思想的,而且妙就妙在文章将法拉第充满力线的场比做一种流体场,这就可以借助流体力学的成果来解释;又把力线概括为一个矢量微分方程,可借助数学方法来描述。 法拉第从小失学,未受过正规学校的训练,最缺的就是数学,现在突然有人从数学角度来为他帮忙,真是如虎添翼。他忙看文章的作者是谁,却是一个陌生的名字:詹姆斯·克拉克·麦克斯韦。从这一天起他就到处打听这个作者,但是就如这篇文章的突然出现一样,作者也突然的无影无踪了。法拉第只好望着天花板叹气了。 就在法拉第盼望着与麦克斯韦见面,却又无从找寻之时,通柱苏格兰古都爱丁堡的大路上正匆匆走着一个小伙子。这人正是麦克斯韦(1831年~1879年)。他本是在伦敦剑桥大学毕业后留校工作的,但是前几天突然接到家里来信,说父亲病重,便放下手头的工作赶回老家来了。 麦克斯韦生于 1831年11月13日。正好是法拉发现电磁感应那一天后的第三十三天。好像上帝将他送到人间就是专门准备来接替法拉第似的。麦克斯韦九岁那年母亲因肺病去世,于是他从小与父亲相依为命。他父亲是一位极聪明而又不愿受传统束缚的工程师。一次,他在桌上摆了一瓶花教儿子画写生。不想画完后交来的却是满纸的几何图形:花朵是些大大小小的圆圈,叶子是些三角形,花瓶是个大梯。父亲摸着儿子雅气的脸蛋说:“看来你是个数学天才,将来在这方面必有所成。”于是便开始教他几何、代数。麦克斯韦也真是个神童,在中学举办的一次数学、诗歌比赛中,他一个人竟囊括了两项头等奖;十五岁那年中学还未毕业就写了一篇讨论二次曲线的论文,居然在《爱丁堡皇家学会学报》上发表。麦克斯韦十六岁便考进爱丁堡大学。一次上课,他突然举手站起,说老师在黑板上推导的一个方程有错误。这位讲师也赌气似他说:“要是你对,我就叫他‘麦氏公式’!”不想这位老师下课以后仔细一算,果然是学生对了。

麦克斯韦方程组与电磁学感悟 通信四班叶萌 1006020425 摘要 麦克斯韦方程组是英国物理学家麦克斯韦在19世纪建立的描述电场与磁场的四个基本方程。方程组的微分形式,通常称为麦克斯韦方程。在麦克斯韦方程组中,电场和磁场已经成为一个不可分割的整体。该方程组系统而完整地概括了电磁场的基本规律,并预言了电磁波的存在。 关键词:麦克斯韦电磁场理论电磁波 历史背景与提出过程 1845年,关于电磁现象的三个最基本的实验定律:库仑定律(1785年),安培—毕奥—萨伐尔定律(1820年),法拉第定律(1831-1845年)已被总结出来,法拉第的“电力线”和“磁力线”概念已发展成“电磁场概念”。 法拉第用直观、形象、自然的语言表述的物理观念发表之后,由于没有严密的数学论证,仅有少数理论物理学家对它表示欢迎,而大多数都认为缺乏理论的严谨性。麦克斯韦非常钦佩法拉第的思想,把法拉第天才的观念用清晰准确的数学形式表示出来,使之更具有深刻性和普遍性。 麦克斯韦与法拉第不同,他是一位极优秀的数学家,具有很高的数学天赋,早年的兴趣主要在纯数学方面,他是英国著名数学家霍普金斯(W,H“妙ins)的研究生,在这位数学家的指导下,不到三年就基本上掌握了当时所有先进的数学方法,成为一名有为的青年数学家,并且,麦克斯韦在他的直接影响下,很注重数学的应用,这一点对日后完成电磁场理论无疑是很关键的。 麦克斯韦本着为法拉第观念提供数学方法的思想,认真分析了法拉第的场和力线,同时考察了诺伊曼和所发展起来的超距作用的电磁理论,发现“其假设中所包含着的机制上的困难”决定从“另一方面寻找对事实的解释”。他继承了法拉第的场观念和近距作用J思想,于1855年发表了其电磁学的第一篇重要论文一一《论法拉第的力线》。采用几何观点,类比流体力学理论,对法拉第的场作了精确的数学处理,

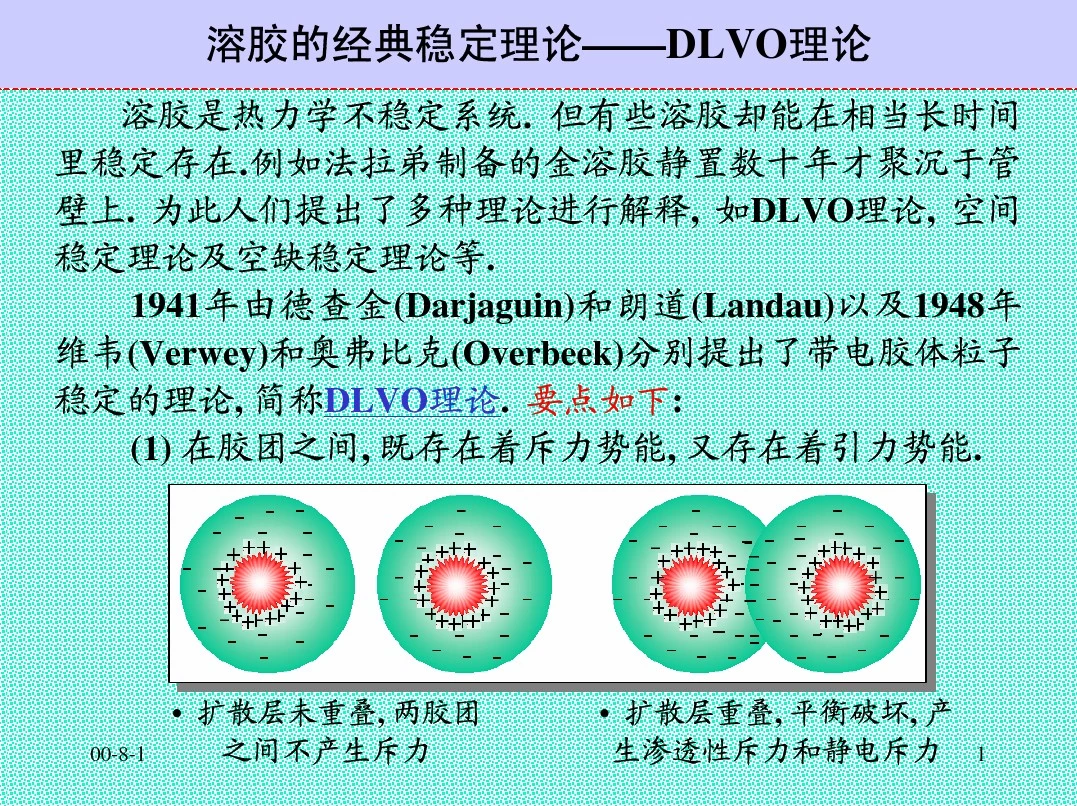

65 胶体稳定性的DLVO 理论 胶体(憎液溶胶)是一个高度分散的系统,它有很大的表面自由能,且具有自发降低表面自由能的倾向,这就是说,在本质上,憎液溶液胶属于热力学不稳定系统。某些物理条件的改变,特别是电解质的加入,会显著地影响它的稳定性,使它聚集而沉淀。早在一个世纪前,Schulze(舒尔茨)和Hardy(哈迪)就经验发现,异号离子的电荷数对溶胶的聚沉影响很大。电荷数(价数)愈高,聚沉能力愈大。如果将使溶胶聚沉的电解质最低浓度称为聚沉值,则一价、二价和三价异号离子的聚沉值之比约为66)31(:)21(:1,这个规律称为Schulze —Hardy 规则。怎样解释这个规则,就成了胶体稳定性理论必须面对的首要任务。直到上个世纪的四十年代,这个问题才被两位前苏联学者Дерягин(杰里亚金)、Ландау(朗道)和两位荷兰学者Verwey(弗威)和Overbeek(奥弗比克)所解决,因此,称为DLVO 理论。本专题就专门来介绍这个理论。鉴于理论是建立在数学解析的基础上,下面的介绍只取推导的结果,而将介绍的重心放在物理意义上。 1.DLVO 理论 这个理论完全着眼于溶胶粒子的作用势能与粒子间距的关系。认为粒子间存在着两个相互制约的作用力,一是van der Waals 引力,它要使粒子兼并而聚沉。另一是扩散双电层重迭所引起的静电斥力,它是维护溶胶稳定的原因。因此,溶胶是否能够相对地稳定就取决于这两种力谁占据优势,DLVO 理论的首要任务便是分别计算粒子之间的引力和斥力势能与粒子间距的定量关系。 (1) 粒子间的van der Waals 引力势能 如所周知,分子之间是存在短程的van der Waals 引力的,这种力的大小与分子间距的7次方成反比。它包括分子间的偶极—偶极作用,偶极与诱导偶极的作用和分子间的色散作用。后者亦称London 力,在胶体中常常起着主要的作用,量子力学算得,London 力的引力势能与分子间距的关系可由下式表示 662A 4 3???=?=x x h V βνα (65-1) 式中h 为Planck 常数, ν为分子的特征振动频率,α为分子的极化率,x 为分子间距,负号表示吸引。由于νh 近似地等于分子的解离势,故可近似认为β具有简单的加和性。 1937年,Hamaker(哈梅克)假设溶胶粒子间的引力势能等于一个粒子中的任意一个分子与另一粒子中的任意分子之间的引力势能的加和。从而导得溶胶粒子间的引力势能表示式为 H Ar V 12A ?= (65-2) 式中r 为粒子半径,H 为粒子表面间的最短距离,A 为物性常数,称为Hamaker 常数。不过,式(65-2)只适用于r H <<的情况,由式(65-2)可见,对于指定得溶胶,离子间的引力势能仅与粒子和粒子间的几何因素有关,而且导得的粒子间引力势能随距离增大的衰减要比式(65-1)所示的慢得多。 现在的关键在于Hamaker 常数A 的确定和计算。原则上,有两种计算方法:一是微观法,即根据溶胶粒子所含的分子或原子数,以及它们的解离势和极化率等微观性质,按粒子