第一节胶体——高度分散系统

胶体一词是英国化学家格莱谟(T.Graham) 于1861年首次提出的,格莱谟在研究溶液中溶质分子的扩散时发现,一些物质如无机盐可以通过半透膜,且扩散速率很快,当蒸发溶剂时,这些物质易形成晶体析出,另一类物质如明胶、蛋白质、氢氧化铝等,扩散速率很慢,且很难甚至不能透过半透膜,蒸发溶剂时,这些物质不能形成晶体,而是成粘稠的胶态。椐此,他把前一类物质称为晶体(Crystalloid),后一类称为胶体。

俄国化学家韦曼(Веймарн)40多年后对200多种物质进行了实验,实验结果表明,任何物质既可制成晶体也可制成胶体。许多晶体物质在适当的介质中,也能制成具有胶体特征的体系。例如,把晶体物质NaOH分散在酒精中形成的分散系就具有缓慢扩散、不能通过半透膜等性质。他认为,晶体和胶体并不是不同的两类物质,而是物质的两种不同的存在状态。

现代科学则认为,胶体是粒子大小在1nm~100nm之间高度分散于另一连续相中,形成的分散系(colloidal system)。

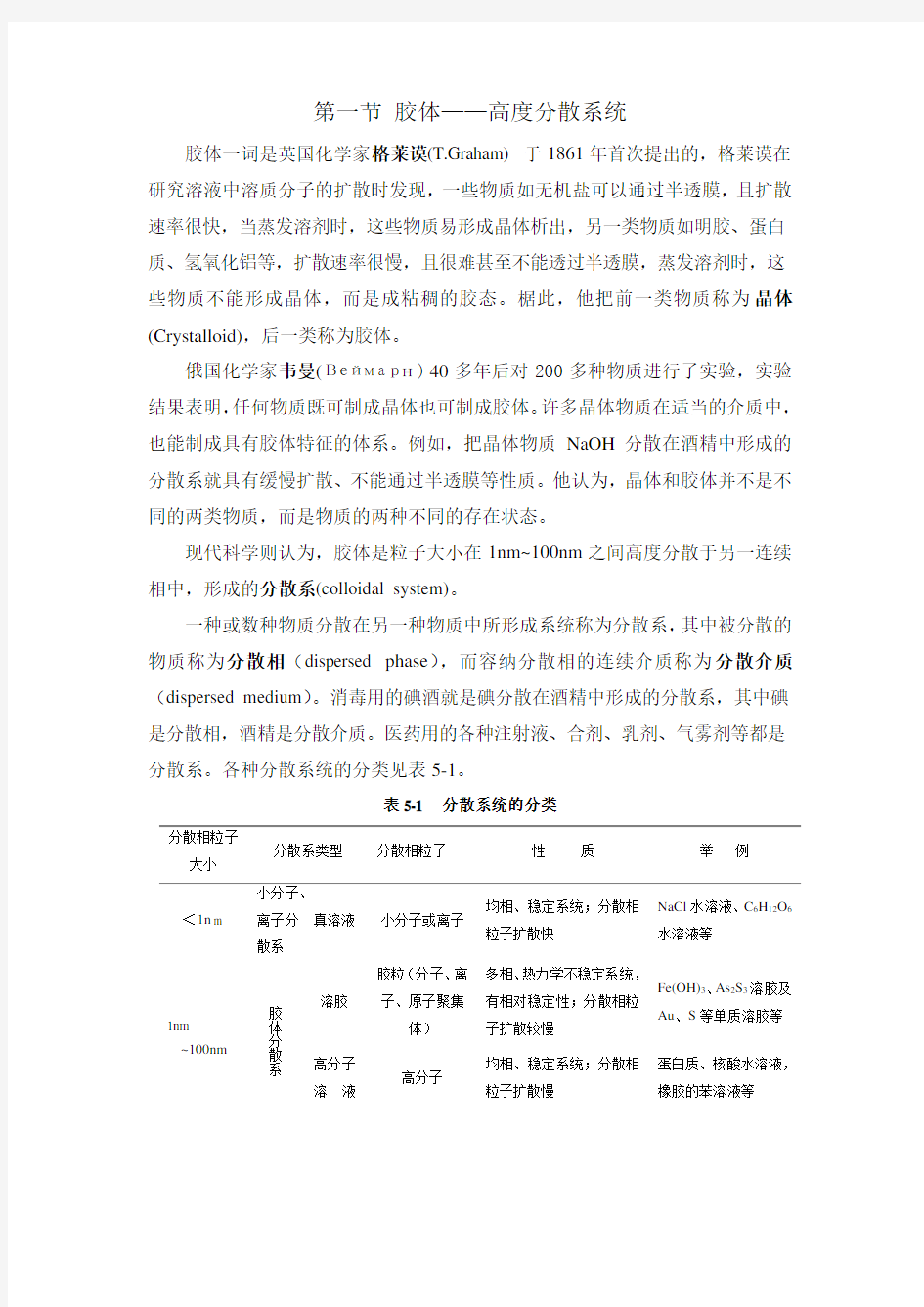

一种或数种物质分散在另一种物质中所形成系统称为分散系,其中被分散的物质称为分散相(dispersed phase),而容纳分散相的连续介质称为分散介质(dispersed medium)。消毒用的碘酒就是碘分散在酒精中形成的分散系,其中碘是分散相,酒精是分散介质。医药用的各种注射液、合剂、乳剂、气雾剂等都是分散系。各种分散系统的分类见表5-1。

表5-1 分散系统的分类

分散相粒子

大小

分散系类型分散相粒子性质举例

<1n m 小分子、

离子分真溶液

散系

小分子或离子

均相、稳定系统;分散相

粒子扩散快

NaCl水溶液、C6H12O6

水溶液等

1nm

~100nm 胶

体

分

散

系

溶胶

胶粒(分子、离

子、原子聚集

体)

多相、热力学不稳定系统,

有相对稳定性;分散相粒

子扩散较慢

Fe(OH)3、As2S3溶胶及

Au、S等单质溶胶等高分子

溶液

高分子

均相、稳定系统;分散相

粒子扩散慢

蛋白质、核酸水溶液,

橡胶的苯溶液等

第一章 胶体化学基本原理 胶体与界面化学的基本原理非常重要,在许多工业场合具有指导意义。 包括:胶体的运动原理、光学原理、电学原理、稳定原理、流变现象(界面现象及原理单列一章) §1.1 胶体的运动性质 胶体的运动性质包括:沉降与扩散性质 ↓ 对于制备或破坏胶体 例如:制备丙烯酸酯乳液,沉降与扩散涉及其稳定性能 人工降雨,涉及破坏胶体稳定性问题:雾(胶体体系) 那么,看似平静的胶体的运动现象是怎么来的呢? 胶体分散体系出于某一个力场时,分散相与分散介质相对运动,例如,在重力场中,较大的分散相颗粒与分散介质就要发生相对沉降或上浮现象,这就是离心机的工作原理、旋风除尘器原理。 1.1.1 分散相的沉降与上浮 分散相颗粒:V ,p;分散介质:p 0,F:分散相颗粒受的力 F=F g -F b =V(p-p 0)g (1.1) F g :重力 ;F b :浮力 ;g:重力加速度 当p>p 0时,F g >F b 着分散相沉降,如:涂料体系,反之,则上浮,如:凝胶种液体的析出 。 相对运动会产生摩擦运动阻力F v F v =fv (1.2) f —阻力系数,v —运动速度 当F v =F ,分散相颗粒匀速运动, V (ρ-ρ0)g=fv M(1-ρ/ρ0)g=fv (1.3) m —粒子质量 如果粒子为球形,Stokes 公式导出:f=6∏ηr r —离子半径,η—介质粘度 将球体积V=4∏r 3/3代入式(1.3)得: v=2r 2(ρ-ρ0)g/9η 使用条件:1.粒子运动很慢,保持层流状态。 2.粒子是刚性球,无溶剂化作用。 3.粒子之间无相互作用。 4 将液体看成连续介质。 则式(1.4)有限制:(a )颗粒不能太大,<100μm. (b )颗粒不能太大,>100nm,否则考虑扩散。 在实际体系中,等效半径r=6 f 可代替r ,则式(1.5),(1.7)可进行粒度分析 因为粒度与沉降、上浮有关,即与稳定性有关,由此可以得出稳定信息。 1.1.2 分散相的扩散 如果从分子水平上观察,分散相颗粒的主要运动方式是布朗运动。布朗运动会使细小的颗粒从高浓度区向低浓度区运动,从而形成扩散。 Fick 第一、二定律对平动扩散进行了描述 Fick 第一定律: 在时dt 间内,沿x 方向通过界面积A 而扩散的物质量dm 与界面积A 处的浓度梯度dc/dx 关系如下:

基础化学问答题 [第五章:胶体和乳状液] 1. 什么是表面活性剂?有什么结构特点? 答:系统中可使相间的表面张力显著降低的物质,叫做表面活性剂。一端为亲水的极性基团,另一端为疏水的非极性基团。 2.什么是电动电位?为什么加入电解质能够影响其大小? 答:电动电位是滑动面(胶粒表面)和均匀液相之间的电位差。加入电解质,会造成部分反离子从扩散层进入吸附层,使扩散层变薄,电动电位的绝对值降低。 3.为什么溶胶中加入少量电解质就会发生聚沉?而蛋白质溶液中则需加入大量的盐才会使之聚沉? 答:溶胶的稳定性在于它有双电层结构,电动电位的大小与水化膜的厚度有关。电解质对溶胶的影响是强迫更多的反离子挤入吸附层,使扩散层变薄,电动电位减小,水化膜变薄,稳定性变小,结果胶粒合并聚结变大而发生聚沉。而蛋白质溶液的稳定性,主要是溶剂化作用,即在水溶液中高分子表面上牢固地吸附着许多水分子形成了厚度和紧密程度笔溶胶胶粒表面大得多的水化膜,要使沉淀析出,除中和电荷外,更主要的是去溶剂化作用,所以必须加入大量的无机盐。 4.溶胶和高分子化合物具有稳定性的原因是什么? 答:胶粒带有电荷(主要原因),溶胶表面的水合膜,布朗运动。 [第九章:原子核与元素周期表] 1.四个量子数的物理意义是什么? 答:n:反映了电子在核外空间出现概率最大的区域离核的远近 l:决定原子轨道和电子云的形状 m:决定原子轨道和电子云在空间的伸展方向 s:表示电子本身的自旋运动状态 (n:确定电子层数,nl确定能级能量,nlm确定一个轨道,nims:确定电子的运动状态) 2.什么叫做屏蔽作用?为什么在多电子原子中E3s 思考题和练习题解答 思考题 1. 表面性质与相邻两体相的性质有关,但又与两体相性质有所不同。处于表面层的分子由于它们的受力情况与体相中分子的受力情况不相同,因此,表面层的分子总是具有较高的能量。此外,表面性质还与表面积密切相关。表面积越大,则表面能越高,表面越不稳定。这将导致表面层自发地减少表面能(减少表面积或表面吸附)。 药粉的药效比药丸快。因为药粉的比表面积比药丸大得多,表面能较高,活性高。 2. 将变成绷紧的圆环状。这是因为液膜被刺破后,细丝两边不同曲率的部分附加压力方向不同(均指向曲面的球心方向)。经附加压力的调整后,最后,线圈以规则的形状存在。 3.一个过程的自发与否是由过程的吉布斯自由能决定的。尽管表面扩展过程熵是增加的,但同时也是吸热的,因此,ΔH >0。可见,单凭熵增加无法判断过程的方向。 4.可根据0p T γ??? < ????判断之。 上管中,管内液面呈凹状,附加压力朝外,当温度升高,表面张力下降,附加压力降低。因此,当右端液体受热时,朝右附加压力小于朝左边的附加压力,液体朝左移动。 下管可同样分析,由于下管液面呈凸状,附加压力朝内。因此,液体移动方向与上管相反。 5.附加压力s p 与曲率半径r ,表面张力γ的关系为 s 2p r γ = 由于右边气泡比左边气泡大,因此,曲率半径大,附加压力小。当将两边连通后,则左泡变小,右泡变大,直到左、右两边曲率半径相同时,两边达平衡。 若活塞同时连通大气,则两气泡同时变小,但变化速率不同,左泡先消失,右泡后消失。 6.从图可见,不均匀毛细管的左端管径大,曲率半径大,附加压力小,因此液体两端附加压力不相等,液体向右端移动;直到两端附加压力相等为止。因此,平衡时,液体应处于右端细管半径均匀的位置。 7. B 8. 11 2gh r γ ρ= 222g h r γρ= 食品胶体Colloid In Food 第一章绪论 1.1 胶体体系的概念 1.1.1 分散体系(Dispersed System,Dispersion) 分散体系:一种或几种物质分散在另一种物质中形成的体系。 分散相(Dispersed Phase):分散体系中不连续的部分,即被分散的物质。 连续相(Continuous Phase):分散体系中连续的部分, 又称分散介质。 A.根据分散相粒子的大小可将分散体系分为三个大类: B.根据分散相的情况: 多分散体系(Polydispersed system):体系中粒子的大小不是单一的,或者它们的形状或电荷等也不是相同的。实际胶体体系大多数属这种情况。 单分散体系(monodispersed system):体系中粒子完全或基本上相同,胶体科学中的许多理论推导是源于这种理想体系。 C.根据分散相及分散介质的状态可将分散体系分为: D.根据胶粒表面是否容易被分散介质所润湿: 分为亲液胶体(Lyophilic)和疏液胶体(Lyophobic)。对水溶胶,英语表达为hydrophilic or hydrophobic。E.以其它指标分类胶体: 1. 多重胶体(Multiple Colloids):存在有两种以上的分散相 2. 网状胶体(Network Colloids):两种以上的组分相相互交联成网状的体系。 3. 凝胶(Gel):分散介质为液态,但整个体系的性质却如同固态的体系。 1.2 胶体的基本性质: 1.2.1胶体的定义 连续相(or分散介质)中分散着胶粒的体系。胶粒的尺寸远大于分散相的分子又不致于因为其重力而影响它们的分子热运动。具体来说,粒子的尺寸大约在1nm-1μm之间。 1.2.2 胶体的基本性质 a.非均相(heterogeneous):分散相与连续相之间存在界面。 b. 热力学不稳定(thermodynamically unstable):表面能大,体系能量高,热力学不稳定。粒子趋于聚集以降低比表面积。 C. 动力学稳定:胶体稳定与否是胶体体系研究和应用的核心。 1.3 胶体稳定性概念 稳定性是胶体的一个基本性质。在特定的时间里,胶体的稳定性可用其是否存在可观察到的粒子聚集和上浮(或下沉)进行定性。 憎液胶体的稳定性:一种动力学意义上的稳定,即热力学不稳定。这样的胶体不会自发的形成,即使形成亦是热力学不稳定的。 亲液胶体的稳定性:可以是稳定的,如大分子溶液和含有表面活性剂的体系如微乳状液和胶束。它们的不稳定表现不是粒子的聚集而是分成两相。 1.3.1 胶体不稳定的主要表现: 聚集(Aggregation):两个或多个胶体粒子粘附在一起的过程。 絮凝(Floculation):松散的聚集,粒子间的距离较大,过程是热力学可逆的; 凝结(Coagulation):刚性的聚集,粒子间的距离在原子尺寸的范围,过程是热力学不可逆的 分层(上浮或下沉,Creaming or Sedimentation):最常见的胶体不稳定现象,是由于重力导致的粒子的迁移和聚集。其动力学速度取决于迁移单元的尺寸和两相的密度差。 Cream:稀O/W乳状液经分层后所形成的高浓度的乳状液。它可能是聚集的亦可以是胶体稳定的。但液珠的凝结决不能超过一定的限度,否则乳状液被“破乳”,转变为热力学稳定的均匀的油和水两相溶液。Sediment:低浓度的悬浮体经沉降后所形成的高密度的悬浮体。 1.3.2稳定胶体的两种主要方式: a:静电稳定:在静电稳定的胶体中,粒子与粒子的表面间存在着所谓的库仑力(即一种源于永久性电子电荷的作用力,可以是排斥的也可以是吸引的)排斥,这种作用的结果使得一个粒子会对另外的粒子产生排斥而使它们不能相互接近。 聚合物稳定:在这样的体系中,粒子与粒子不能相互接近是由于大分子物质在连续相中的存在。这种存在可 表面化学 一、选择题 1. 在下图的毛细管内装入普通不润湿性液体,当将毛细管右端用冰块冷却时,管内液体将:( ) (A) 向左移动(B) 向右移动(C) 不移动(D) 左右来回移动 2. 如图在毛细管内装入润湿性液体, 当在毛细管内左端加热时,则管内液体将:( ) (A) 向左移动(B) 向右移动(C) 不移动(D) 因失去平衡而左右来回移动 3. 对大多数纯液体其表面张力随温度的变化率是:( ) (A) (?γ/?T)p> 0 (B) (?γ/?T)p< 0 (C) (?γ/?T)p= 0 (D) 无一定变化规律 4. 在相同温度下,固体冰和液体水的表面张力哪个大? ( ) (A) 冰的大(B) 水的大(C) 一样大(D) 无法比较 5. 弯曲表面上附加压力的计算公式:?p = p' - p0= 2γ/R' 中,R' 的符号:( ) (A) 液面为凸面时为正,凹面为负(B) 液面为凸面时为负,凹面为正 (C) 总为正(D) 总为负 6. 微小晶体与普通晶体相比较,哪一种性质不正确?( ) (A) 微小晶体的饱和蒸气压大(B) 微小晶体的溶解度大 (C) 微小晶体的熔点较低(D) 微小晶体的溶解度较小 7. 在相同温度下,同一液体被分散成具有不同曲率半径的物系时,将具有不同饱和蒸气压。以p平、p凹、p 凸分别表示平面、凹面和凸面液体上的饱和蒸气压,则三者之间的关系是:( ) (A) p平> p凹> p凸(B) p凹> p平> p(C) p凸> p平> p凹(D) p凸> p凹> p平 8. 在空间轨道上运行的宇宙飞船中,漂浮着一个足够大的水滴,当用一根内壁干净、外壁油污的玻璃毛细管接触水滴时,将会出现:( ) (A) 水并不进入毛细管(B) 水进入毛细管并达到管内一定高度 习题答案 1.何谓沉淀溶解平衡?同物质的量的BaCl 2和H 2SO 4混合溶液中,含有哪些离子?这些离子浓度之间存在着哪些关系? 答:难溶电解质溶解和沉淀速度相等,固体的量和溶液中分子或离子的量不再改变的状态,称为沉淀溶解平衡。 Ba 2+、Cl -、-2 4SO 、H +、OH - θsp 2 42]][S O [Ba K =-+,θw -]][OH [H K =+等 2.活度积、溶度积、离子积之间有何区别与联系? 答:活度积、溶度积指平衡状态下的活度积或浓度积,对给定的难溶电解质其活度积只与温度有关,溶度积不但与温度有关,还和溶液离子强度有关,对于MA 型难溶电解质: (MA)) (A )(M (MA)θsp θap K K =?-+γγ。离子积指任意状态下的浓度积,其值是任意的。 3.无副反应时,沉淀的溶度积与溶解度有何关系?溶度积小的物质,它的溶解度是否一定小?举例说明。 答:θθsp )A (M c n m K s n m n m n m += 不同类型难溶电解质的溶解度不能根据溶度积数值大小直接判断。溶度积小的物质,它的溶解度是不一定小,如Ag 2CrO 4与AgCl 。 4.除了沉淀物质本性以外,影响沉淀溶解度的主要因素有哪些? 答:除了沉淀物质本性以外,影响沉淀溶解度的主要因素还有:同离子效应、盐效应、酸碱效应、配位效应等。 5.判断下列操作中可能发生的反应和现象并予以解释。 (1)将少量CaCO 3固体放入稀HCl 中。 (2)将少量Mg(OH)2放入NH 4Cl 溶液中。 (3)向少量MnSO 4溶液中加入数滴饱和H 2S 水溶液,再逐滴加入2mol ·L -1的氨水。 胶体化学 *()电泳在外电场的作用下胶体粒子在分散介质中定向移动的现象称为电泳说明溶胶粒子带电界面法移动法电泳装置实验测出在一定时间内界面移动的距离可求得粒子的电泳速度电动现象介绍四种电动现象:电泳、电渗、流动电势、沉降电势。 Fe(OH)溶胶粒子带正电*电势梯度时溶胶粒子与普通离子的运动速度溶胶粒子与一般离子定向移动的速度数量级接近电泳现象说明胶体粒子是带电的粒子的种类运动速度HOH-NaKCl-CHCOO-CHCOO-溶胶粒子~*胶体粒子的电泳速率影响因素:电势梯度越大、粒子带电越多、离子体积越小、介质粘度越小电泳速度越大电泳速率与加入的电解质有关:随着加入电解质的增多电泳速率变慢。 溶胶粒子与一般离子定向移动的速度数量级接近而溶胶粒子的质量约为一般离子的倍胶粒所带电荷的数量应是一般离子所带电荷的倍*电泳应用广泛例如:利用电泳速度不同可将蛋白质分子、核酸分子分离在医学上可利用血清的纸上电泳分离各种氨基酸和蛋白质在陶瓷工业中利用电泳将粘土与杂质分离得到高纯度的粘土等等。 *()电渗外电场作用下溶胶粒子不动(如将其吸附固定于棉花或凝胶等多孔性物质中)而液体介质做定向流动的现象称为电渗若没有溶胶存在液体(如水)与多孔性固体物质或毛细管接触后固、液两相多会带上符号相反的电荷此时若在多孔材料或毛细管两端施加一定电压液体也将通过多孔材料或毛细管而定向流动这也是一种电渗电渗可用于纸浆脱水、陶坯脱水等*()流动电势在外力作用下迫使液 体通过多孔隔膜(或毛细管)定向流动在多孔隔膜两端所产生的电势差称为流动电势电渗的逆过程P:电位差计*()沉降电势分散相粒子在重力场或离心力场的作用下迅速移动时在移动方向的两端所产生的电势差称为沉降电势电泳的逆过程*说明:溶胶粒子和分散介质带有不同性质的电荷溶胶粒子为什么带电?溶胶粒子周围的分散介质中反离子(与胶粒所带电荷符号相反的离子)是如何分布的?电解质是如何影响电动现象的?双电层理论电泳电渗流动电势沉降电势(液体静止固体粒子运动)(固相不动液体移动)四种电现象的相互关系*溶胶粒子带电原因:扩散双电层理论①离子吸附:固体表面从溶液中有选择性地吸附某种离子而带电。 如AgI溶胶:溶液中I-过量时可吸附I-而带负电溶液中Ag过量时可吸附Ag而带正电。 ②电离:固体表面上的分子在溶液中发生电离而带电如蛋白质中的氨基酸分子:在pH低时氨基形成-NH而带正电在pH高时羧基形成-COO-而带负电。 *处在溶液中的带电固体表面在静电力作用必然要吸引等电量的、与固体表面上带有相反电荷的离子(即反离子或异电离子)环绕在固体粒子的周围这样便在固液两相之间形成了双电层。 下面简单介绍几个有代表性的关于双电层的理论。 *缺点:)不能解释表面电势与电势的区别:)不能解释电解质对电势的影响年亥姆霍兹首先提出在固液两相之间的界面上形成类似于平行板电容器那样的双电层:正负离子整齐地排列于界面层的 一、选择题 1. 在下图的毛细管内装入普通不润湿性液体,当将毛细管右端用冰块冷却时,管内液体将: (A) 向左移动(B)向右移动(C)不移动(D)左右来回移动 2. 如图在毛细管内装入润湿性液体,当在毛细管内左端加热时,则管内液体将: (A) 向左移动(B)向右移动(C)不移动(D)因失去平衡而左右来回移动 3. 对大多数纯液体其表面张力随温度的变化率是: 4. 在相同温度下,固体冰和液体水的表面张力哪个大 5. 弯曲表面上附加压力的计算公式:?巾=p' - p o= 2 /R中,R'的符号:() (A) 液面为凸面时为正,凹面为负(B) 液面为凸面时为负,凹面为正 (C)总为正(D) 总为负 6?微小晶体与普通晶体相比较,哪一种性质不正确? 7. 在相同温度下,同一液体被分散成具有不同曲率半径的物系时,将具有不同饱和蒸气压。以p平、p凹、p 凸分别表示平面、凹面和凸面液体上的饱和蒸气压,则三者之间的关系是: () (A) p平> p凹> p凸(B) p凹> p平> p (C) p凸> p平> p凹(D) p凸> p凹> p平 8. 在空间轨道上运行的宇宙飞船中,漂浮着一个足够大的水滴,当用一根内壁干净、外壁油污的玻璃毛细管接触水滴时,将会出现:() 表面化学 (A) (/ 汀)p> 0 (B) (/ 汀)P< 0 (C) (:7汀)p= 0 (D) 无一定变化规律 (A)冰的大(B) 水的大(C) 一样大(D)无法比较 (A)微小晶体的饱和蒸气压大(B)微小晶体的溶解度大 (C)微小晶体的熔点较低(D) 微小晶体的溶解度较小 (A)水并不进入毛细管(B)水进入毛细管并达到管内一定高度 基础化学填空题 第一章:稀溶液的依数性 1.人体血浆浓度:280~320mmol/L。 2.用渗透压力法测高分子物质的相对分子质量。 3.稀溶液的依数性包括:蒸汽压下降,沸点升高,凝固点降低,渗透压力。 4.产生渗透的必备条件:存在半透膜,膜两侧单位体积内溶剂分子数目不相等。纯渗透的方向是:从纯溶剂往溶液方向或从稀溶液往浓溶液方向。 第二章:电解质溶液 1.下列系统中加入0.50g NH4Cl并使其溶解: ⑴10.0ml 0.1mol/L的HCl溶液(pH):几乎无影响,HCl强酸而NH4Cl是弱酸。 ⑵10.0ml 0.1mol/L的NH3溶液:同离子效应,解离度降低,pH降低。 ⑶10ml纯水:pH降低,NH4Cl是离子酸。 2.若考虑强电解质溶液中离子之间的相互作用力,应用活度代替离子的浓度。活度因子反映了溶液中离子间相互牵制作用的大小。 3.酸碱质子理论的创始人是:布朗斯特—劳瑞。 第三章:缓冲溶液 1.血液的pH正常值范围是:7.35~7.45 ,超出这个范围,人体就会出现不同程度的酸中毒或碱中毒。 2.缓冲系或缓冲对是缓冲溶液中的抗酸成分和抗碱成分。 3.缓冲容量β值等于使单位体积缓冲溶液pH改变一个单位时,所需加一元强酸或一元强碱的物质的量。 第五章:胶体和乳状液 1.进入吸附层的反离子越多,ζ电动电位就越小,扩散层的厚度变薄,溶胶就越不稳定。 2.从结构上分析,表面活性物质同时具有亲水的极性基团和疏水的非极性基团。 3.要获得稳定的乳状液,一定要有乳化剂的存在,使液—液界面的表面张力变小,同时在被分散的液滴周围形成一层保护膜。 4.沉降平衡是沉降和扩散两种相反作用达到平衡的结果,此时溶液中胶粒数目形成一定浓度梯度状况。 5.电渗是在外电场的作用下,分散介质通过多孔隔膜移动;而电泳则是带电胶粒在外电场作用下在介质中运动。 6.溶胶是多相系统。 7.高分子化合物溶液在一定条件下,形成一种具有网状结构的半固体物质,这一过程形成的立体网状结构物质叫做凝胶。 8.胶团结构中扩散双电层是指吸附层和扩散层。 9.乳状液所属的分散系是粗分散系。 10.电动电位绝对值的大小可以用以判断溶胶的稳定性。 第七章:化学反应速率 1.发生有效碰撞时,反应分子必须具备的条件是:分子具有足够的能量,碰撞发生在合适的 第五章胶体 一、填空题 1.NaCl、CaCl2、AlCl3对As2S3溶胶(带负电荷)的聚沉能力的大小顺序为。 2.使蛋白质分子沉淀析出,最常用的盐析试剂是,它的作用原理是。 3.用AgNO3和KI(过量)溶液制备的AgI溶胶,胶核是,它优先吸附离子,从而带____电荷。 4.高分子溶液比溶胶稳定是因为。 二、选择题(每题至少有一个正确答案) 1.下列说法正确的是( ) A.离浆与溶胀互为逆过程 B.蛋白质在等电点处溶胀最大 C.高分子化合物在形成溶液时要经过溶胀的过程 D.高分子化合物(C6H10O5)n的单体为C6H10O5 2.对于高分子溶液,以下说法不正确的是( ) A.高分子溶液是稳定系统B.高分子溶液是均相系统 C.高分子电解质在中性溶液中不带电D.高分子溶液的粘度都比较大 3.分散相粒子能透过滤纸而不能透过半透膜的分散系是() A.粗分散系 B.粗分散系和胶体分散系C.分子、离子分散系 D.胶体分散系E.真溶液 4.关于乳状液,以下说法中不正确的是( ) A.乳状液是粗分散系B.乳状液是热力学及动力学稳定系统 C.加入表面活性剂后比较稳定D.高度分散的油水系统是乳状液 5.下列哪种方法不能使溶胶发生聚沉( ) A.加入电解质B.加入带相反电荷的溶胶 C.加热D.加压 6.鉴别高分子溶液与溶胶可借助于( ) A.布郎运动B.丁铎尔现象C.电泳D.渗析 7.对于胶团[(AgI)m·n Ag+·(n-x)NO3-]x+·x NO3-,下列说法不正确的是( ) A.胶核是(AgI)m B.胶粒是[(AgI)m·n Ag+·(n-x)NO-3]x+ C.m=n+x D.在电场中胶粒向负极移动 8.对于As2S3(负溶胶),聚沉能力最大的是( ) A.K2SO4B.CaCl2C.AlCl3D.Na3PO4 9.物质间发生物理吸附时的作用力是( ) A.共价键B.离子键C.氢键D.范德华力 10.物理吸附与化学吸附的共同特点是( ) A.有选择性B.热效应大C.单分子吸附D.降低表面能 11.当溶液的pH=7.5时,乳清蛋白向负极泳动,欲使其反向运动则应( ) A.增大电压B.加入同离子C.加碱使pH>pI D.加酸使pH 食品凝胶的成胶机理 摘要:由于蛋白质形成的凝胶会影响食品的质构和品质,所以研究蛋白质凝胶对于食品科学有极其重要的意义。然而,蛋白质形成凝胶的机理过于复杂,需要更先进的技术来研究。凝胶特性是食品蛋白质最重要的功能特性之一,人类在很久以前就利用蛋白质的凝胶特性来制作凝胶类食品,其中最典型的就是中国的豆腐和西方的奶酪。但是,蛋白质的凝胶机理及其过程动力学还没有被完全了解。随着现代研究分析技术与方法的发展,有关蛋白质凝胶的机理与过程的研究已经取得大量的成果,下面将有关蛋白质凝胶机理的研究进展作一综述。关键词:蛋白质凝胶凝胶机理 凝聚和凝胶过程对食品加工起着重要的作用,它们能形成食品所需要的质构,也会带来不需要的沉淀或是分层现象。因此,研究胶体形成的特性对于稳定和形成食品所需结构十分重要,并且通过控制凝胶反应优化食品加工过程,提高食品品质。本文就蛋白质凝胶的定义及类型、影响蛋白质凝胶的因素以及蛋白质凝胶的机理等方面作以下综述。 1.蛋白质凝胶的定义及类型 蛋白质凝胶的形成可以定义为蛋白质分子的聚集现象,在这种聚集过程中,吸引力和排斥力处于平衡,以至于形成能保持大量水分的高度有序的三维网络结构或基体(matrix)。如果吸引力占主导,则形成凝结物,水分从凝胶基体排除出来。如果排斥力占主导,便难以形成网络结构。 蛋白质凝胶的类型主要决定于蛋白质分子的形状。由于凝胶过程是一个动态过程,也受外界环境的PH、离子强度以及加热的温度和时间的影响。纤维状蛋白质分子,如明胶和肌浆球蛋白凝胶的网络结构由随机的或螺旋结构的多肽链组成。Ledward报道,明胶的凝胶网络为线性分子通过形成连接区而形成凝胶网络。Hermanssan 和Langlon; 观测到肌浆球蛋白凝胶是由线性分子间形成连接点而构建成三维网络。 2.影响蛋白质凝胶的因素 能形成凝胶的生物材料,除多糖就是蛋白,而蛋白凝胶与多糖凝胶最明显差别就是多糖凝胶为热可逆凝胶,这是因为多糖没有变性问题,所以可以反复加热一融化一冷却一凝胶这个过程。而蛋白凝胶(除明胶外)为热不可逆凝胶,一经成型就不能再加热变成流体,这也是蛋白质本身性质所决定的。蛋白质要形成凝胶,需要蛋白质部分变性,这样蛋白质分子伸展,以利于分子间形成更多相互作用,从而形成一定网络结构,锁住水分,形成凝胶。当然,影响蛋白凝胶因素有很多,如蛋白质组成、蛋白质浓度、pH、离子强度、成胶温度、剪切速率等,因此研究这些因素与凝胶结构关系就显得非常必要。 2.1蛋白质组成 大豆分离蛋白主要包括7 S和11 S两种球蛋白成分,其中按不同物化性质,7 S又包括B一大豆伴球蛋白,Y一大豆伴球蛋白和碱性7 s球蛋白,其中以p一大豆伴球蛋白为主要成分,而11 S球蛋白就一种。所以,大豆分离蛋白又常常被描述成由大豆球蛋白和p--大豆 胶体和乳状液 教学要求掌握溶胶的制备和性质掌握溶胶相对稳定性因素、胶团结构、电动电位和聚沉熟悉高分子溶液和凝胶熟悉表面活性剂和胶束了解乳状液和微乳液及其应用胶体化学是研究广义的胶体分散系的物理化学性质的一门科学。 从胶体观点而言整个人体就是一个典型的胶体系统人的皮肤、肌肉、血液和毛发等都是胶体系统。 药物制备、使用和保管过程中应用到大量胶体方面的知识。 第一节胶体高度分散系统分散系:把一种或几种物质分散在另一种物质中所形成分散相(dispersedphase):被分散的物质分散介质(dispersingmedium):容纳分散相的连续介质胶体和晶体不是不同的两类物质而是物质的两种不同的存在状态。 胶体是一种高度分散的系统根据分散相粒子大小分类分散相粒子大小分散系类型分散相粒子性质实例<nm溶液小分子或离子均相、稳定系统、分散相粒子扩散快NaCl水溶液等~nm胶体分散系溶胶胶粒多相、热力学不稳定系统、有相对稳定性、分散相粒子扩散较慢Fe(OH)溶胶等高分子溶液高分子均相、稳定系统、分散相粒子扩散慢蛋白质溶液等>nm粗分散系粗分散粒子非均相、不稳定系统、易聚沉或分层泥浆、乳汁等第二节溶胶分散相粒子:一定量原子、离子或分子组成的集合体特点:多相系统高度分散热力学不稳定系统根据分散介质分类:液溶胶、气溶胶和固溶胶一、溶胶的制备用物理破碎的方法使大颗粒物质分散成胶粒的分散法用化学反应使分子或离子聚 集成胶粒的凝聚法。 例如:将FeCl溶液缓慢滴加到沸水中反应为FeClHO→Fe(OH)HCl 生成的许多Fe(OH)分子凝聚在一起形成透明的红褐色溶胶二、溶胶的性质(一)溶胶的光学性质在暗室或黑暗背景下用一束强光照射在溶胶上从光束的垂直方向观察可以清晰地看到一条光带称为丁铎尔现象(Tyndalleffect)左边是溶胶右边不是溶胶Tyndall效应实际上已成为判别溶胶与分子溶液的最简便的方法。 (二)溶胶的动力学性质溶胶粒子时刻处于无规则的运动状态因而表现出扩散、渗透、沉降等与溶胶粒子大小及形状等属性相关的运动特性称为动力学性质布朗运动因为介质分子不断碰撞这些粒子碰撞的合力不断改变其运动方向和位置成为无规则的运动扩散与沉降在重力场中胶粒受重力的作用而要下沉这一现象称为沉降(sedimentation)胶粒从分散密度大的区域向分散密度小的区域迁移这种现象称为扩散(diffusion)沉降速率等于扩散速率溶胶系统处于沉降平衡(三)溶胶的电学性质电泳和电渗用惰性电极在溶胶两端施加直流电场可观察到胶粒向某一电极方向运动。 这种在电场作用下带电粒子在介质中的定向运动称为电泳(electrophoresis)电泳实验说明溶胶粒子是带电的由电泳的方向可以判断胶粒所带电荷的性质应用:蛋白质、氨基酸和核酸等物质的分离和鉴定方面有重要的应用。 例如在临床检验中应用电泳法分离血清中各种蛋白质为疾病的诊断提供依据。 第五章 胶体化学 一. 单项选择题 1.下列各性质中,哪一个不属于溶胶的动力学性质?( ) A.布朗运动 B.电泳 C.扩散 D.沉降平衡 2.由过量KBr与AgNO3溶液混合可制得溶胶,以下说法正确的是( ) A.电位离子是Ag+ B.反号离子是NO3- C.胶粒带正电 D.它是负溶胶 3.区别溶胶与真溶液和悬浮液最简单最灵敏的方法是( ) A.乳光计测定粒子浓度 B.观察丁达尔效应 C.超显微镜测定粒子大小D.观察ζ电位 4.胶体溶液是( ) A.真溶液,故称为胶体溶液 B.分散相能通过滤纸,不能通过半透膜的分散体系 C.分散相能通过滤纸及半透膜的分散体系 D.分散相不能通过滤纸及半透膜的分散体系 5.溶胶的基本特性之一是( ) A.热力学上和动力学上皆属于稳定体系 B.热力学上和动力学上皆属不稳定体系 C.热力学上不稳定而动力学上稳定体系 D.热力学上稳定而动力学上不稳定体系 6.在AgNO3溶液中加入稍过量KI溶液,得到溶胶的胶团结构可表示为( ) A.[(AgI)m·n I-·(n-x)·K+]x-·x K+B.[(AgI)m·n NO3-·(n-x)K+]x-·x K+; C.[(AgI)m·n Ag+·(n-x)I-]x-·x K+ D.[(AgI)m·n Ag+·(n-x)NO3-]x+·x NO3-。 7.下列性质中既不属于溶胶动力学性质又不属于电动性质的是( ) A.沉降平衡B.布朗运动C.沉降电势D.电导 8.在AgI溶胶(带负电荷)中分别加入同浓度的下列物质,聚沉值最低的是:( ) A.La(NO3)3 B.Mg(NO3)2 C.NaNO3 D.KNO3 9.溶胶中胶粒的布朗运动是属于( ) A.溶胶热力学稳定性的因素B.溶胶动力学稳定性的因素 C.溶胶聚结稳定性的因素 D.是降低胶体表面自由能的因素 10.雾属于分散体系,其分散介质是( ) A.液体B.气体C.固体 D.气体或固体 11.将高分子溶液作为胶体体系来研究,因为它( ) A.是多相体系 B.热力学不稳定体系 C.对电解质很敏感 D.粒子大小在胶体范围内 12.有关超显微镜的下列说法中,不正确的是( ) A.可以观察离子的布朗运动 B.可以配合电泳仪,测定粒子的电泳速度 C.观察到的粒子仅是粒子对光散射闪烁的光点 D.可以直接看到粒子的形状与大小 1.胶体的定义及分类 胶体(Colloid)又称胶状分散体(colloidal dispersion)是一种较均匀混合物,在胶体中含有两种不同状态的物质,一种分散相,另一种连续相。分散质的一部分是由微小的粒子或液滴所组成,分散质粒子直径在1~100nm之间的分散系是胶体;胶体是一种分散质粒子直径介于粗分散体系和溶液之间的一类分散体系,这是一种高度分散的多相不均匀体系。 按照分散剂状态不同分为: 气溶胶——以气体作为分散剂的分散体系。其分散质可以是液态或固态。(如烟、雾等) 液溶胶——以液体作为分散剂的分散体系。其分散质可以是气态、液 胶体) 态或固态。(如Fe(OH) 3 固溶胶——以固体作为分散剂的分散体系。其分散质可以是气态、液态或固态。(如有色玻璃、烟水晶) 按分散质的不同可分为:粒子胶体、分子胶体。 如:烟,云,雾是气溶胶,烟水晶,有色玻璃、水晶是固溶胶,蛋白溶液,淀粉溶液是液溶胶;淀粉胶体,蛋白质胶体是分子胶体,土壤是粒子胶体。 2.胶体的不同表征方式 胶体分散体系分为单分散体系和多分散体系。 单分散系表征可以用分散度、比表面积法(不规则形状包括单参数法, 双参数法和多参数法) 多分散体系可以用列表法、作图法,如粒子分布图,粒子累计分布图。用激光粒度分析仪测定。 胶体的稳定性一般用zeta电位来表征。zeta电位为正,则胶粒带正电荷,zeta电位为负,则胶粒带负电荷。zeta电位绝对值越高,稳定性越好,分散度越好,一般绝对值>30mV说明分散程度很好。胶体的流变性表征—黏度。可用毛细管黏度计,转筒黏度计测定。 3.有两种利用光学性质测定胶体溶液浓度的仪器;比色计和浊度仪,分别说明它们的检测原理 比色计 它是一种测量材料彩色特征的仪器。比色计主要用途是对所测材料的颜色、色调、色值进行测定及分析。 工作原理:仪器自身带有一套从淡色到深色,分为红黄蓝三个颜色系列的标准滤色片。仪器的工作原理是基于颜色相减混合匹配原理。罗维朋比色计目镜筒的光学系统将光线折射成90°并将观察视场分成可同时观察的左右两个部分,其中一部分是观察样品色的视场;另一部分是观察参比色(即罗维朋色度单位标准滤色片)的视场。适当选择滤色片组合以达到与被测样品颜色的最佳匹配,此时仪器显示的罗维朋滤色片量值即为被测样品的测量结果。 浊度仪 浊度仪,又称浊度计。可供水厂、电厂、工矿企业、实验室及野外实 基础化学第五章 习题解答 1.试述热力学第一定律并写出其数学表达式。 解:热力学第一定律就是能量守恒定律,即能量只能从一种形式转化为另一种形式,从一个物体传递给另 一个物体,但在转化和传递过程中,能量的总数量不变。 热力学第一定律数学表达式为:△U =Q +W 。 2.试述Hess 定律。它有什么用途? 解:Hess 定律:一个化学反应不管是一步或分几步完成,这个反应的热效应总是相同的。 用途:根据Hess 定律,可以用少量已知的热效应数据计算出许多化学反应的热效应。尤其是某些不易 准确地直接测定或根本不能直接测定的反应的热效应。 3.什么叫做摩尔生成焓、标准摩尔生成焓?什么叫做摩尔燃烧焓、标准摩尔燃烧焓? 解:△f H m :在某条件下,由最稳定的单质生成1mol 化合物或其它形式单质时的焓变,称为某条件下该化 合物的摩尔生成焓。 △f H θ m :在标准状态下的摩尔生成焓。 △c H m :1mol 物质完全燃烧时所产生的热效应,称为该物质的摩尔燃烧焓。 △c H θ m :在标准状态下的摩尔燃烧焓。 4.标准自由能变与标准平衡常数的关系如何? 解:RT G K m r 303.2lg θ θ ?-= 5.在298K 、100kPa 下,一定量的水加热到373K 化为蒸汽,蒸汽冷凝为298K 的水再冷却到273K 结冰。冰冷却至263K 后,加热溶化,再加热到298K 并保持在100kPa 下。假定整个过程是在封闭体系中进行的,总过程焓的变化为△H , 问下列哪一个答案是正确的?为什么? A. △H 决定于试样的多少; B. △H =0; C. △H 依赖于加热的能源; D. △H 取决于每一分步保持的时间多少。 解:B 。△H 是状态函数,只决定于体系的始态和终态,而与变化的途径无关。 第五章胶体溶液 首页难题解析学生自测题学生自测答案章后习题答案 难题解析[TOP] 例5-1 为什么溶胶是热力学不稳定系统,同时溶胶又具有动力学稳定性? 解溶胶是高度分散的多相分散系统,高度分散性使得溶胶的比表面大,所以表面能也大,它们有自动聚积成大颗粒而减少表面积的趋势,即聚结不稳定性。因而是热力学不稳定系统。另一方面,溶胶的胶粒存在剧烈的Brown运动,可使其本身不易发生沉降,是溶胶的一个稳定因素;同时带有相同电荷的胶粒间存在着静电斥力,而且胶团的水合双电层膜犹如一层弹性膜,阻碍胶粒相互碰撞合并变大。因此溶胶具有动力学稳定性。 例5-2硅酸溶胶的胶粒是由硅酸聚合而成。胶核为SiO2分子的聚集体,其表面的H2SiO3分子可以离解成SiO32-和H+。 H2SiO3 2H+ +SiO32- H+离子扩散到介质中去。写出硅胶结构式,指出硅胶的双电层结构及胶粒的电性。 解硅胶的结构式 [(SiO2)m·nSiO32-·2(n-x)H+] 2x-·2x H+ 胶核表面的SiO32-离子和部分H+离子组成带负电荷的吸附层,剩余的H+离子组成扩散层,由带负电荷的吸附层和带正电荷的H+离子组成的扩散层构成电性相反的扩散双电层。胶粒带负电荷。 例5-3 什么是表面活性剂?试从其结构特点说明它能降低溶液表面张力的原因。 解在水中加入某些溶质可使水的表面张力降低,这种使水的表面张力降低的物质叫做表面活性物质(表面活性剂)。这种物质大都有一个亲水基团(-O)和一个疏水基团(-R)组成,且疏水基团大于亲水基团。当溶于水溶液中时,由于表面活性剂的两亲性,它就有集中在溶液表面的倾向(或集中在不相混溶两种液体的界面,或集中在液体和固体的接触面),从而降低了表面张力。 例5-4 将适量的高分子电解质(NaP)溶液和小分子电解质溶液分别放于半透膜的两侧,初始浓度如下图所示: 膜内膜外 P-Na+Na+Cl- 第五章钻井液胶体化学基础 一、有关胶体的基本概念和术语 胶体化学研究的是难溶物分散在分散介质中构成的系统的性质,在这种系统中,分散相高度分散,具有很大的相界面,这是热力学上一个不稳定的系统,但有些胶体体系却是相对稳定的,所以胶体稳定性的原因,胶体体系的制备和破坏,都是胶体化学研究的对象。钻井液就是这样一个相对稳定的胶体体系。 分散系统的分类:按分散相粒子尺度分类。 1、分子分散体系(R<10-9m) 2、胶体分散体系(10-9m <R<10-7m ) 3、粗分散体系(R<10-7m) 胶体实际上是分散颗粒直径在1nm~1um之间的细分散体系。由于钻井液中的粘土颗粒、聚合物分子及乳化状态的微小水珠,具有明显的胶体特征和特性,聚合物溶液中的高分子线团结构也具有胶体的一些通性,因此,了解胶体的基本性质,特别是熟悉胶体化学的基础理论和基本概念,对于掌握钻井液的胶体特性,以便更好地控制和维护处理钻井液的性能是十分重要的。 胶体是由难溶物构成的高度分散的系统,粒子的粒度为10-9m <R<10-7m,胶体的性质主要是由于它特殊的分散程度。从热力学上来讲,他是一个不稳定的系统,这时因为界面很大,所以界面能很大,有聚沉的趋势。但有些胶体却是十分稳定的,这种稳定性来源于胶体特殊的胶粒结构。 如果光是把不溶性的固体分散在一种介质中,是不能制备出一种稳定的胶体的,还必须有第三种作为稳定剂的物质存在(这种物质通常是电解质),作为稳定剂的离子吸附在胶粒的表面,形成双电层,由于胶粒的带电和离子的溶剂化作用,胶粒才能稳定的存在于介质中形成胶体体系。 我们可以从以下几方面认识胶体体系:1、胶体中的不溶物具有晶体的特性,在溶液里,晶体颗粒大小不定(在一定范围内);2、胶体是一个多相体系,相界面大,是一个热力学不稳定的系统,有聚沉的趋势。3、胶体的稳定性来源于稳定剂的存在而形成的双电层结构体系。 二、胶体化学中的基本术语 ⑴相—是指物质的物理化学性质都完全相同的均匀部分。体系中有两个或两个以上的相,称为多相体系。 化学、物理、数学的学习关键是课本上的例子,例题全弄明白基本上挂不了科,要想考高分呢~就要将课本上的知识点记牢,而且会将其运用,本书特整理课本资料,总结习题,助大一新生更上一层楼。 大学里的考试与高中不同,高中是理论简单但是题是深化的,这里理论可能大家学习起来很吃力,不过题是很简单,理论多琢磨一下题就会做,要想考高分还是大学里的基础最关键。 后另附试题,仅供参考。 本书以详细的课本重点基础知识为基本出发点,另附课外答案,拟制的模拟习题,帮助同学们提高,一切以书为本。 由于字数众多,字符繁杂总会有考虑不当之处,还请指出,我们会尽力改正。 基础化学 考试章节: 第二章溶液 第三章酸碱解离平衡和缓冲溶液(第四节比较重要) 第四章难容强电解质的沉淀溶解平衡 第五章胶体分散系 第八章氧化还原反应和电极电势 第九章原子结构和元素周期律 第十章共价键和分子间力 第十一章配位化合物 第十二章滴定分析 第十三章紫外—可见分光光度法 第一章绪论 知识点: SI制基本单位:米、千克、秒、开尔文(k)、坎德拉(cd)、摩尔、安 第二章溶液 第一节: 1、物质的量—表示物质数量的基本物理量,基本单位摩尔,符号:mol。 2、0.012kg12C的原子数目是阿伏伽德罗常数,L=6.02×1023mol-1 3、摩尔质量:B的质量除以B的物质的量即: M B=m B/n B 3、物质的量浓度:物质B的物质的量n B除以混合物的体积V,即: c B=n B/V 4、摩尔分数又称为物质的量分数:定义为B的物质的量与混合物的物质的量之比,即: x B=n B/(n A+n B)——B的摩尔分数(若溶液只有A与B) 5、质量摩尔浓度:B的物质的量n B除以溶剂的质量m A(Kg),即: b B=n B/m A 6、质量分数:B的质量m B除以溶液的质量m,即: ωB=m B/m 7、物质B的质量浓度ρB与B的浓度c B之间的关系: ρB=c B/c B·M B 第二节: 1、溶液的性质分为两类,一是决定于溶质的本性,二是与溶质无关,主要取决于溶质微粒数的多少。二者统称为稀溶液的依数性。 2、由液相变为气相为蒸发,气相变为液相为凝结。 3、蒸汽所具有的压强称为该温度下的饱和蒸汽压,简称蒸汽压: 1)蒸汽压的大小与液体本性有关,与温度有关。(详细见课本P12表) 2)稀溶液蒸汽压比纯溶液蒸汽压低原因:纯溶液表面部分被溶质分子占据单位之间内溶剂分子蒸发量少其蒸汽压必然低于稀溶液蒸汽压,这种现象称为:蒸汽压下降。 3)部分公式: A、p=p o x A(一定温度下,难挥发性非电解质稀溶液的蒸汽压等于纯溶剂蒸汽压乘以溶液中溶剂的摩尔分数) 推导一下:x A+x B=1 p=p o(1-x B)p o-p=pox B Δp=p o x B 一定温度下,难挥发性非电解质稀溶液的蒸汽压下降与溶液中溶质的摩尔分数成正比,而与溶质的本性无关 B、若稀溶液中,溶质的物质的量n B远远小于溶剂的物质的量n A x B=n B/(n A+n B)≈n B/n A=n B/(m A/M A) Δp=p o?n B/(m A/M A)=p o M A?n B/m A 式中m A与M A分别为溶剂的质量和摩尔质量。设溶液的质量摩尔浓度为b B (b B=n B/m A)则: Δp=p o M A b B=Kb B 一定温度下p o?M A为定值用K表示 4、溶液沸点升高是由于蒸汽压下降引起的。 ΔT b=K'Kb B=K b?b B 5、凝固点是固、液两相蒸汽压相等时的温度。纯水的凝固点(273.15K)又称冰点。 ΔT f=K f?b B=K f?(m B/M B)/m A M B=K f?m B/(ΔT f?m A) 《有机化学基础》知识点整理 一、重要的物理性质 1.有机物的溶解性 (1)难溶于水的有:各类烃、卤代烃、硝基化合物、酯、绝大多数高聚物、高级的(指分子中碳原子数目较多的,下同)醇、醛、羧酸等。 (2)易溶于水的有:低级的[一般指N(C)≤4]醇、(醚)、醛、(酮)、羧酸及盐、氨基酸及盐、单糖、二糖。(它们都能与水形成氢键)。 (3)具有特殊溶解性的: ①乙醇是一种很好的溶剂,既能溶解许多无机物,又能溶解许多有机物,所以常用乙醇来溶解植物色素或其 中的药用成分,也常用乙醇作为反应的溶剂,使参加反应的有机物和无机物均能溶解,增大接触面积,提高反应速率。例如,在油脂的皂化反应中,加入乙醇既能溶解NaOH,又能溶解油脂,让它们在均相(同一溶剂的溶液)中充分接触,加快反应速率,提高反应限度。 ②苯酚:室温下,在水中的溶解度是9.3g(属可溶),易溶于乙醇等有机溶剂,当温度高于65℃时,能与水 混溶,冷却后分层,上层为苯酚的水溶液,下层为水的苯酚溶液,振荡后形成乳浊液。苯酚易溶于碱溶液和纯碱溶液,这是因为生成了易溶性的钠盐。 ③乙酸乙酯在饱和碳酸钠溶液中更加难溶,同时饱和碳酸钠溶液还能通过反应吸收挥发出的乙酸,溶解吸收 挥发出的乙醇,便于闻到乙酸乙酯的香味。 ④有的淀粉、蛋白质可溶于水形成胶体 ..。蛋白质在浓轻金属盐(包括铵盐)溶液中溶解度减小,会析出(即盐析,皂化反应中也有此操作)。但在稀轻金属盐(包括铵盐)溶液中,蛋白质的溶解度反而增大。 ⑤线型和部分支链型高聚物可溶于某些有机溶剂,而体型则难溶于有机溶剂。 ⑥氢氧化铜悬浊液可溶于多羟基化合物的溶液中,如甘油、葡萄糖溶液等,形成绛蓝色溶液。 2.有机物的密度 (1)小于水的密度,且与水(溶液)分层的有:各类烃、一氯代烃、酯(包括油脂) (2)大于水的密度,且与水(溶液)分层的有:多氯代烃、溴代烃(溴苯等)、碘代烃、硝基苯 3.有机物的状态[常温常压(1个大气压、20℃左右)] (1)气态: ①烃类:一般N(C)≤4的各类烃注意:新戊烷[C(CH3)4]亦为气态 ②衍生物类: 一氯甲烷( ....CCl ...2.F.2.,沸点为 .. ....℃) ....-.29.8 ..氟里昂( .....CH ..3.Cl..,沸点为 ....-.24.2 ....℃) 氯乙烯( ...HCHO ....,沸点为 ....-.21..℃) .. ..甲醛( ....℃) ....CH ......,沸点为 ..2.==CHCl ....-.13.9 氯乙烷( ....℃) ....12.3 ..一溴甲烷(CH3Br,沸点为3.6℃) ....CH ..3.CH ..2.Cl..,沸点为 四氟乙烯(CF2==CF2,沸点为-76.3℃)甲醚(CH3OCH3,沸点为-23℃) 甲乙醚(CH3OC2H5,沸点为10.8℃)环氧乙烷(,沸点为13.5℃) (2)液态:一般N(C)在5~16的烃及绝大多数低级衍生物。如, 己烷CH3(CH2)4CH3环己烷甲醇CH3OH 甲酸HCOOH 溴乙烷C2H5Br 乙醛CH3CHO 溴苯C6H5Br 硝基苯C6H5NO2 ★特殊:不饱和程度高的高级脂肪酸甘油酯,如植物油脂等在常温下也为液态 (3)固态:一般N(C)在17或17以上的链烃及高级衍生物。如, 石蜡C17以上的烃 饱和程度高的高级脂肪酸甘油酯,如动物油脂在常温下为固态厦门大学界面与胶体化学基础思考题和练习题解答

食品胶体

第八章-表面现象与胶体化学汇总

基础化学第五章习题解答

胶体化学

第八章-表面现象与胶体化学

基础化学 填空题

jcdy05 基础化学第七版试题

食品胶体概论

胶体和乳状液

物理化学第五章 胶体化学

胶体化学核心知识点

基础化学第五章 化学热力学习题解答

基础化学习题

第五章 钻井液胶体化学基础

医用基础化学

《有机化学基础》知识点整理