急性肝衰竭的处理(AASLD指导意见)

王宇明晏泽辉

导言

《急性肝衰竭(acute liver failure, ALF)的处理》的推荐意见建立在一种证据分级的标准上。作者采用了下列证据:⑴世界各地最近发表的有关此主题的文献上的正式观点和分析结论(从Medline搜寻);

⑵美国内科医师学院健康评定和实践指导手册;⑶指导方针,包括美国肝病联合会(AASLD)和美国消化病学会(AGA)发布的实践指南;⑷本领域专家意见和作者经验。

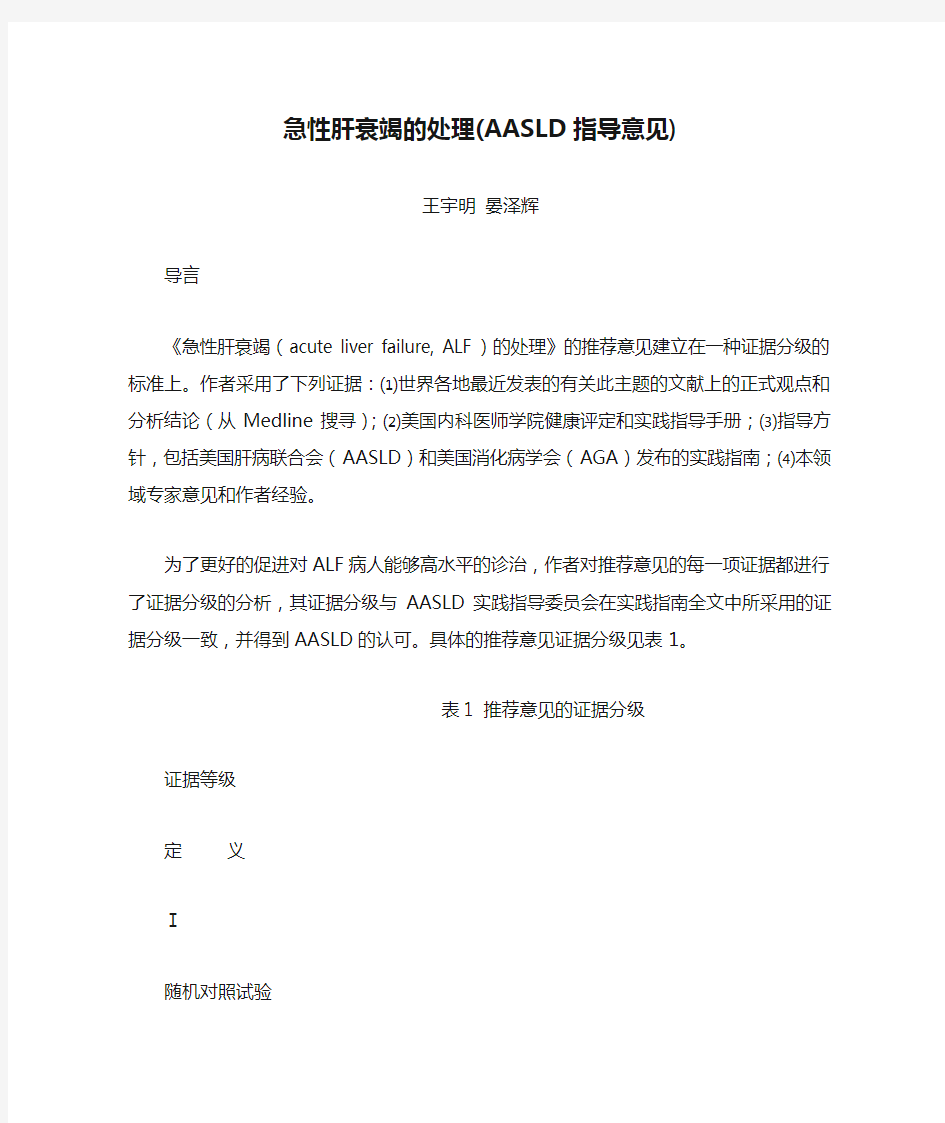

为了更好的促进对ALF病人能够高水平的诊治,作者对推荐意见的每一项证据都进行了证据分级的分析,其证据分级与AASLD实践指导委员会在实践指南全文中所采用的证据分级一致,并得到AASLD的认可。具体的推荐意见证据分级见表1。

表1 推荐意见的证据分级

证据等级

定义

Ⅰ

随机对照试验

Ⅱ-1

非随机对照试验

Ⅱ-2 分组或病例对照分析研究

Ⅱ-3 多时间系列,明显非对照实验

Ⅲ专家、权威的意见和经验,流行病学描述

述评:作者强调:①该推荐意见主要集中在ALF的诊断、治疗和预防方面,供内科医生参考使用;②与标准方案不同,本推荐意见有相当的灵活性,具体到每个病例都要灵活运用;③特殊的推荐意见都是依据相关的文献而来;④《急性肝衰竭的处理》一文中包含更多的专家意见而不是随机对照试验的结论,所以虽然该文被指定为专论,但不应因该文为实践指南而过分肯定或强调。上述说明对ALF的处理确属必要。其理由是:①ALF组成受地区、民族、生活习惯等影响,病因差异大,预后与病因关系密切;②同一病因的ALF,不同年龄感染后预后不一致;③ALF发病分散,难以进行系统总结;④ALF不同病例个体差异大。

绪论和定义

ALF是发生于正常个体的罕见病状,表现为肝功能结果的迅速恶化,并导致精神异常及凝血障碍。

ALF最被广泛认可的定义为:预先不存在肝硬化的患者出现凝血异常(通常INR≥1.5)、不同程度的意识改变(脑病),疾病持续时间少于26周。Wilson病患者、垂直获得性HBV感染者或自身免疫性肝炎的患者尽管存在肝硬化的可能,但如果被诊断的时间小于26周,也可包括在ALF之内。曾经用于描述ALF 的其他名词有:暴发性肝衰竭、暴发性肝炎、暴发性肝坏死等。急性肝衰竭(ALF)是更好更全面的名称,它应该包括所有的持续少于26周的肝衰竭。而过去超急性(<7日)、急性(7~21日)和亚急性(>21日但<26周)等用于区分病程长短的名词并无特殊帮助,因为这种方法并无比病因更好的预后判断价值。例如,超急性的病例预后可能更好,但是这只是因为大多数超急性的病例是由于对乙酰氨基酚中毒造成的。

述评:本推荐意见在有关ALF的标准中必备条件为:①凝血障碍,国际正常化比率(INR)≥1.5;②精神异常即肝性脑病;③无肝硬化;④起病26周内。然而,令人困惑的是,该指导意见规定,如为母婴传播乙型肝炎或自身免疫性肝炎,尽管有肝硬化可能,只要本次起病<26周,仍可诊断ALF。此外,慢性乙型肝炎的再活化所致ALF 亦可纳入。虽然作者未分析理由,我们推测,其出发点与Grill等及其他众多学者的意见是一致的。即在明显肝硬化基础上发生的肝衰竭应以失代偿为主,此与虽有慢性肝病史(不包括原有明显肝硬化者),但本次呈急性发病和以肝坏死为主的肝衰竭是不同的。因此,谓ALF应发生于“正常个体”,应理解为指其原有肝病处于相对静止阶段。据此,HBV无症状携带者和慢性乙型肝炎发生肝炎突发或再活化、慢性乙型肝炎基础上发生HDV重叠感染所致肝衰竭均可列入ALF。

诊断和初始评估

对于出现中到重度的急性肝炎症状的患者,应立即进行详尽的病史采集、细致的体格检查、全面的实验室检测,以便早期对患者作出初始评估。一旦作出ALF的诊断,尽早转入重症监护室(ICU)是首选处理措施。

ALF患者应该缺乏肝硬化的病史和体征,若存在肝硬化病史和体征多提示存在潜在慢性肝病,其处理与ALF有显著差异。而且,本文后面提到的预后标准也不适用于“慢加急”性肝病。

推荐意见:

1.ALF患者应收治入院,并经常监测病情,最好住ICU病房(Ⅲ)。

2.在初始评估过程的早期就应与移植中心联系和计划转送合适的ALF患者(Ⅲ)。

3.应该查找ALF的准确病因以指导更进一步的处理策略(Ⅲ)。

述评:按照国际公认的定义,ALF均有明显肝性脑病。因此,作为重危病人,收入ICU病房,进行监护,是必要的。然而,国际上肝移植中心通常属内科,与我国将之归属肝胆外科不同,前者充分考虑了ALF的紧急肝移植及肝移植手术前后的内科支持治疗,后者属新兴机构,内科支持疗法经验少,又属外科。因此,在我国,肝衰竭患者的收治,还宜根据各地医院的具体条件而定。

应注意的是,上文所述“潜在慢性肝病”及“慢加急”并非指一般的慢性肝病,而是指明显肝硬化,故原文为:“若存在肝硬化病史和体征多提示存在潜在慢性肝病”。

确定病因和特殊治疗

ALF的病因是最好的预后指征之一,同时也为我们选择某种特殊处理措施提供了参考。

乙酰氨基酚肝中毒

推荐意见:

4.确诊或疑诊乙酰氨基酚过量导致的ALF患者,在摄入后4小时内的,在给予NAC之前可先口服活性炭(Ⅰ)。

5.对摄入大量乙酰氨基酚的ALF患者,应立即给予NAC,血清药物浓度和转氨酶增高意味着即将或已经发生了肝损伤(Ⅱ-1)。

6.对怀疑可能摄入了乙酰氨基酚或对是否摄入了乙酰氨基酚的详细情况表述不清的ALF患者也可应用NAC(Ⅲ)。

述评:复习文献,在欧美乙酰氨基酚肝中毒是导致ALF的主要原因,但我国因乙酰氨基酚所致ALF尚不多见。救治经验亦不多。因此,早期口服活性炭及发病使用NAC的经验,值得借鉴。

菌(蕈)中毒

推荐意见:

7.明确或怀疑为菌(蕈)中毒的ALF患者,应考虑给予青霉素G和水飞蓟素进行治疗(Ⅲ)。

8.菌(蕈)中毒导致的ALF患者,应该列入等待肝移植的人员名单,肝移植常为挽救此类患者生命的惟一选择(Ⅲ)。

述评:既往报道未行肝移植的菌(蕈)中毒患者存活率相当低,但最近有经过支持治疗和合适的药物治疗而完全康复的病例报道。尽管缺乏临床对照研究的证据支持,青霉素G和水飞蓟宾(水飞蓟素或牛奶蓟)仍是被医疗工作者所接受的菌(蕈)中毒的解毒剂,一些报道认为青霉素G对菌(蕈)中毒无作用,但另外的报道认为对确诊或怀疑菌(蕈)中毒的患者按每日30万~100万单位/kg剂量给予青霉素G可取得良好效果。尽管在美国常用青霉素G,但多数报道认为水飞蓟素比青霉素G作用更好。

药物诱导性肝中毒

推荐意见:

9.获得处方药物、非处方药物、中草药的所有详细信息(包括开始服用时间、服用剂量和最后服用的时间和数量及近1年来的食物)(Ⅲ)。

10. 只要有可能,尽量弄清非处方药物的成分(Ⅲ)。

11. 一旦确定可能是药物性肝中毒导致ALF,立即停用所有的可疑药物并进行必要的药物治疗(Ⅲ)。

述评:近年我国随着药物品种和应用增多,药物诱导性肝中毒所致ALF亦逐渐增多。由于药物种类繁多,同一病人可能服用多种药物(中药更是如此),故具体病因有时可能不易确定。本指南新列举的一些药物如西药中的阿莫西林-克拉维酸钾、脂肪激动素(一种减肥保健药)及中药中的卡法根(麻醉椒)、黄岑、天芥菜、西门肺草、白屈菜、小槲树、立浪草、紫草、印度麻、狗舌草、大树蓟胶等过去关注不够,而对我国ALF常见病因如壮骨关节丸、消核片等亦未反映,应继续研究和报道。

病毒性肝炎

推荐意见:

12.对病毒性肝炎甲型、乙型、戊型所致ALF的应行支持治疗,因为未能证明病毒特异性治疗对此类患

者有效(Ⅲ)。

13.对HBsAg阳性的患者应尽早给予核苷类似物,并在化疗完成后继续维持6个月,以防止再活化和突

发(Ⅲ)。

14.明确或怀疑为疱疹病毒或水痘-带状疱疹病毒感染所致ALF,应该使用阿昔洛韦进行治疗(Ⅲ)。

述评:在我国,病毒性肝炎是导致ALF的主要原因,因此对疑诊或确诊ALF的患者,均应进行肝炎血清学检测以确定有无急性病毒感染,值得注意的是,第一,被广泛应用于治疗慢性乙型肝炎的核苷类似物如拉米夫定或阿德福韦也可考虑用于出现ALF的急性乙型肝炎患者的治疗;第二,第13条对HBsAg阳性的慢性乙型肝炎患者用核苷类似物不够确切,应注明有明确的HBV DNA复制(≥1×104)者;第三,将HBV DNA 载量定为≥1×104而非≥1×105的理由是,无论是HBeAg阳性还是阴性,由于强大特异性免疫反应而致大块或亚大块肝坏死时常见病毒载量显著降低。此外,现已证明早期应用核苷类似物如拉米夫定可阻止因病毒复制激活免疫应答所致肝坏死,而长期应用有助于减少炎症复发,逆转肝纤维化进程。

Wilson病

推荐意见:

15.Wilson病的诊断检查项目包括:血浆铜蓝蛋白、血清铜和尿铜水平、总胆红素/碱性磷酸酶比值、裂

隙灯检查Kayser-Fleischer环,如进行了肝活检还应检查肝铜水平(Ⅲ)。

16.对于可能是Wilson病导致的ALF的患者必须立即将其列入肝移植的名单(Ⅲ)。

自身免疫性肝炎

推荐意见:

17.当怀疑自身免疫性肝炎是导致ALF的病因时,应考虑进行肝活检以明确诊断(Ⅲ)。

18.对自身免疫肝炎所致ALF应采用激素治疗(波尼松 40~60mg/日)(Ⅰ)。

19.即使正在激素治疗期,对自身免疫肝炎所致ALF也应列入肝移植的候选名单(Ⅲ)。

述评:在国外,自身免疫性肝炎是ALF的主要病因之一。随着国内有关自身免疫性肝炎报道增多,其中亦见发生肝衰竭。然而,迄今国内对其使用激素者不多,可能与HBV所致ALF激素使用后副反应及并发症较多有关。

妊娠急性脂肪肝/HELLP综合征

推荐意见:

20.对妊娠急性脂肪肝或HELLP综合征(溶血、肝酶增高、血小板降低),建议请产科医生会诊,并迅

速转科住院治疗(Ⅲ)。

述评:在我国,妊娠急性脂肪肝或HELLP综合征亦偶可发生,但一般应由妇产科与内科进行会诊,在确诊后常转内科(肝病科或感染病科收治)。

急性局部缺血性损伤

推荐意见:

21.对具有局部缺血性损伤证据的ALF患者,应对心脏血管进行支持治疗(Ⅲ)。

Budd-Chiari综合征

推荐意见:

22.如果排除潜在的恶性肿瘤,肝静脉血栓形成伴发肝衰竭是肝移植的一个指征(Ⅱ-3)。

恶性肿瘤浸润

推荐意见:

23.对于有癌症或大块状肝肿大病史的ALF患者,应考虑到潜在恶性肿瘤的可能,并进行影像学检查和

肝活检,以确定或排除诊断(Ⅲ)。

病因不明

推荐意见:

24.如果在全面的初始评估之后仍未找到病因学诊断,可考虑进行肝活检,以便确定出可能影响治疗策

略的特定病因(Ⅲ)。

治疗:总体考虑

背景

仍未找到任何一种药物(包括皮质类固醇)或者治疗手段对所有的ALF病人有效。

当前的证据也不支持所有的ALF病人均可使用NAC。

述评:近年报道,非乙酰氨基酸所致ALF(包括我国HBV所致重型肝炎)时NAC也可能有作用,目前正在扩大验证中。

特殊问题

中枢神经系统

推荐意见:

25.在脑病的早期,尽量避免使用镇静药物。可用乳果糖,但应考虑到使用乳果糖后可增加随后肝移植

过程发生的肠胀气(Ⅱ-2, Ⅲ)。

26.患者进展到Ⅲ~Ⅳ级脑病时,应抬高患者床头到30度,并应进行气管内插管以维持呼通气(Ⅲ)。

27.癫痫发作时应该用苯妥英和低剂量的苯二氮卓类药物处理(Ⅲ)。

28.虽然在不同的移植中心和专家之间并未达到共识,对于列入等待肝移植的患者应行颅内压监测(Ⅲ)。

29.对于未进行颅内压监测的患者,应经常评估颅内压征象,以早期发现颞叶沟回疝的证据(Ⅲ)。

30.颅内高压发生后,应给予甘露醇及过度通气,以暂时降低ICP,但是预防性应用上述方法并无明显好

处,不予推荐(Ⅰ)。

31.对复发性颅内高压可考虑使用短效巴比妥盐(Ⅲ)。

32.皮质类固醇类药物不宜应用于控制ALF患者的颅内高压(Ⅰ)。

述评:ALF时中枢神经系统受累常见,其处理方面应注意:①乳果糖可致肠胀气;②对重度肝性脑病,抬高床头至30度的目的是减少因血流量增加所致脑水肿;③过度通气降低ICP的机制是通过降低PaCO2而导致脑血流量降低,从而减少脑水肿及其所致颅高压;④我国临床上对肝衰竭患者伴癫痫或躁动者多不主张用镇静剂如苯妥因、巴比妥盐,对苯二氮卓类使用亦较谨慎。但由于上述症状常加重脑水肿,且通过产氨增多加重脑病,故积极控制是必要的。我们体会,苯二氮卓类中三唑仑常诱发肝性脑病,而使用安定则是安全的。对ALF颅内高压不同皮质类固醇及激素的理由,除了本意见所提出的疗效不佳外,还应考虑激素应用后的副反应如诱发感染及出血等。

感染

推荐意见:

33.应行定期监测培养,以早期发现潜在的细菌或真菌感染,以便根据培养结果尽早采取适当治疗措施

(Ⅱ-2, Ⅲ)。

34.可考虑预防性使用抗生素和抗真菌药物,但是没有证据提示会对疾病的最终结局有改善(Ⅱ-2, Ⅲ)。凝血紊乱

推荐意见:

35.只有在出现出血和进行侵入性操作前才推荐对血小板减少症和凝血时间延长者进行补充治疗(Ⅰ,

Ⅲ)。

述评:作者指出:ALF患者都有凝血异常,并发出血的风险很高。由于凝血因子合成能力降低,同时凝血因子和血小板消耗增多,因此血小板常在100 000/mm3以下。若不存在出血一般无需补充新鲜冰冻血浆(FFP)纠正凝血异常,计划进行侵入性操作时是例外情况,如果已知存在凝血紊乱(如INR>7),则应纠正凝血异常。输血还存在着风险,补充血浆(尤其是库存血浆而非FFP)对凝血改善的价值有限,且可使血容量增加而加重ICH。血小板减少的患者是否需要预防性补充血小板,严重凝血紊乱的患者是否需要预防性使用FFP,对此专家意见不一致。除非血小板计数处于低限以下,一般无需输注血小板。

胃肠道出血

推荐意见:

36.ICU病房ALF患者应接受H2受体阻断剂或PPIs(或用硫糖铝作为二线用药)治疗,以预防因为应激

性溃疡导致的酸相关性胃肠道出血(Ⅲ)。

述评:作者提出,H2受体阻断剂已证明有效;质子泵抑制剂(PPIs)也几乎肯定有效。PPIs在防止出血方面可能更加有效,但需经进一步的证明;可把硫糖铝作为二线预防性用药。

血液动力学/肾衰竭

推荐意见:

33.密切注意ALF患者的液体复苏及血管内血容量的维持(Ⅲ)。

34.伴急性肾衰患者如需要透析支持,建议采用持续性而不是间歇性血液透析(Ⅰ)。

35.在血流动力学不稳定者应考虑采用肺动脉导管插入术以保证适当补充血容量(Ⅲ)。

36.如果血液置换不能维持MBP在50~60mmHg,应使用全身血管收缩药物如肾上腺素或去甲肾上腺素和

多巴胺,但不能用加压素(Ⅲ、Ⅱ-1)。

述评:肝硬化和肝肾综合征病人常使用特利加压素或抗利尿激素,所以人们设想这两类药物是否对ALF患者也有帮助,最近的小样本的研究表明ALF患者即使使用小剂量的特利加压素,也显著增加了脑血流和ICH,该研究结果提示当前使用抗利尿激素对ALF患者的风险大于其收益。因此,目前不主张对ALF患者使用加压素。

代谢性失衡

推荐意见:

41.必须仔细维持ALF患者的代谢平衡,经常监测全部的营养状态和血糖、磷酸盐、钾和镁等水平,并

随时予以纠正(Ⅲ)。

述评:①胃肠道和胃肠道外营养支持都有助于减少病人由于应激性溃疡而发生胃肠道出血的风险;②我国学者对ALF的血糖及血钾较为重视,但对磷酸盐及镁则关注不多,因而很少予以纠正。

移植和预后

移植

42.有生命危险的ALF是紧急肝移植的一个指征(Ⅱ-3)。

肝支持系统

研究一种肝支持系统来替代急剧衰竭的肝脏的设想很合理,但是实现这一设想却很困难。替代衰竭肝脏的理想替代装置应包括解毒、代谢和合成的功能,即应可执行肝脏所有主要功能。迄今,世界各地已经研究出各种不同的肝支持系统,不过均未得到肯定有效的证据。吸附型肝支持系统不存在肝细胞的替换,仅体现出肝脏部分解毒功能。这种支持系统,在体外循环装置的柱子中加上活性炭或其他吸附性颗粒,可吸附毒素,但也可导致血小板的丢失和凝血指标的恶化;可以暂时改善肝性脑病的症状,但对肝功能无改善作用,远期效益也不明显。也有人把来自于人或者其他哺乳动物的肝细胞接种在体外装置的循环管/柱中(同时有或没有吸附柱子均可)。有几个临床对照试验已经发表,一些初期报告显示这种人工支持系统对临床结局无改善作用。最近的一个多中心临床试验发现采用猪肝细胞为基础的生物型人工肝治疗的ALF患者组短期存活率有改善,但是还需要更进一步的研究来证实这一结果。由于该疾病相对较为少见,且病因多种多样,疾病的严重程度差异较大,移植手术过程多种多样,所以很难设置合适的对照和进行深入的临床对照试验研究。最近的一个Meta分析,把所有类型的肝支持装置都包括进来进行分析,分析发现生物人工肝支持系统对ALF的治疗无显著效果。其他的肝支持系统还包括:血浆置换、血浆灌注、体外肝灌注和门脉内肝细胞输注等。不过迄今为止,所有的这些肝支持系统都还处在实验研究阶段,不推荐用于治疗ALF。研究发现当进行异位或部分肝置换移植手术时,可见到原来部分肝细胞在某些情况下可以恢复其功能,但是这种恢复过程需要数周或数月的时间才可能出现,在这个时间中就需要肝脏的替换装置来维持,也就是说从长远来看,肝支持系统是需要的。

推荐意见:

43.除临床验证外,当前对肝支持系统尚不推荐使用,其在ALF中的应用前景依然不清楚(Ⅰ,Ⅱ-1)。述评:新近,Demetriou 等报道,在一起Ⅲ期多中心临床验证中,应用HepatAssist肝支持系统(使用猪肝细胞),对171例FHF及SFHF(含肝移植后原发性无功能即PNF)进行了治疗生物人工肝(BAL):对照组86例,BAL组85例。统计30日存活率结果发现,全部病例的存活率为: BAL组为71% 而对照组为62%(P=0.26);除外肝移植(OLT)后PNF病例后: BAL为73%,对照组为59% (P=0.26);但最终存活率BAL显著高于对照组(P=0.048)。该报道为国际上首次证实OLT以外的方法治疗急性肝衰竭有效。

预后

推荐意见:

44.当前的预后评分系统均不能充分预测ALF疾病转归和确定肝移植候选资格,故并不推荐全盘应用(Ⅰ,

Ⅱ-1)。

述评:终末期肝脏疾病模型评分(MELD)标准主要用于预测拟行肝移植手术的慢性肝脏疾病病人的病死率,ALF是不同于肝硬化的一种病理状态,故当前不推荐MELD作为ALF的预后评分标准。新近,我们将我科收

治的重型肝炎(几乎全部为慢性重型肝炎,共385例)进行了有关预后判断的回顾性分析,发现慢性重型

肝炎患者可分成以肝坏死为主及以肝失代偿为主两类,其各自预后影响因素不一样,故得出不同预后判断

公式。将新公式进行了前瞻性应用分析,结果提示以肝坏死为主和以肝失代偿为主的两类肝衰竭的预测指

标确有一定差异,支持本推荐意见。

结语

ALF的处理是对内科医生的临床技术的挑战。对有脑病证据的所有病人,针对特殊的病因进行的治疗

和移植时机的考虑必须尽早进行。患者病情进展迅速,因此安排对ALF有经验的专家来处理ALF患者可能

会对病人带来更好的临床结局。

总体上来说,国际上ALF从定义、分型到处理等与我国均有一定差异。考虑到病例组成有一定差异,

今后应在充分吸取国外长处的同时,加强我国有关研究,并争取更多的发言权,以充分反映占全球绝大多

数肝衰竭患者的资料。

(Polson J, Lee WM. AASLD position paper: the management of acute liver failure.

Hepatology, 2005, 41(5):1181-1197.)

急性肝衰竭的护理 一、护理评估 1、健康史:了解患者的一般情况,包括年龄、性别,既往有无肝病史及其它病史。 2、症状和体征 (1)局部:评估腹水、腹痛、腹胀的程度,有无进行性加重。 (2)全身:评估生命体征的变化及皮肤黏膜、巩膜黄染程度。 (3)辅助检查:了解实验室检查是否提示有水、电解质及酸碱失衡,腹部X 线平片检查有哪些异常。 (4)社会心理评估:了解患者的心理反应,家属及亲友的态度及经济承受能力等。 3、评估患者意识及生命体征情况,观察有无肝性脑病的早期征象。 4、评估患者有无脑水肿、肝性脑病、消化道出血、肝肾综合征、自发性腹膜炎等并发症的发生。 二、护理措施 1、休息与体位。绝对卧床休息,加强安全防护,防止坠床等意外发生,昏迷患者应采取平卧位,头偏向一侧以防止舌后坠;脑水肿的患者可取头高足低位;腹水的患者可取半卧位;定时翻身,预防压疮的发生。 2、饮食护理。给予低盐、低脂、高热量、清淡新鲜易消化的食物,戒烟酒,忌辛辣刺激性食物,可进流质或半流质饮食,少量多

餐。有腹水和肾功能不全者应控制钠盐摄入量(<2 克/天)避免进食高蛋白饮食。 3、病情观察 (1)密切观察患者有无性格、行为、思维及认知的改变,尽早发现肝性脑病的早期症状,判断其意识障碍的程度,密切监测并记录生命体征及瞳孔变化。 (2)观察患者皮肤、巩膜黄染程度和尿色深浅的变化,腹水者每日测量腹围、每周测体重,准确记录 24 小时出入液量。 (3)患者如有皮肤斑、牙龈出血、鼻出血等,提示凝血机制差,密切观察大便及呕吐物的颜色、性状及量。 (4)若患者出现胃部灼热感、恶心等症状,则提示有上消化道出血的可能,应尽早做好抢救准备工作。 4、药物治疗护理。应用利尿剂者,需观察效果及不良反应,监测血电解质,防止出现水电解质紊乱,以每日体重减轻不超过 0.5 千克为宜;有食管胃底静脉曲张者药物应磨成粉末服用,以防止损伤曲张的静脉导致出血;避免使用催眠镇静、麻醉药物;应用乳果糖时注意患者腹痛、腹胀、恶心、呕吐等情况,精氨酸不宜与碱性溶液配伍使用,使用谷氨酸时,滴注速度不宜过快。 5、心理护理。指导患者保持安静、乐观情绪,消除恐惧心理,增强战胜疾病的信心,以最佳心理状态配合治疗。 三、健康教育指导要点 1、有黄疸者皮肤瘙痒时,轻者每晚临睡前行温水浴,重者局部

肝瘟(慢性肝衰竭)中医临床路径 (2018年版) 路径说明:本路径适用于西医诊断为慢性肝衰竭的住院患者。 一、肝瘟(慢性肝衰竭)中医临床路径标准住院流程 (一)适用对象 中医诊断:第一诊断为肝瘟(TCD编码:BNW220)。 西医诊断: 第一诊断为慢性肝衰竭(ICD-10编码:K72.101)。 (二)诊断依据 1.疾病诊断 (1)中医诊断标准:参照中华中医药学会发布的《肝瘟(慢性肝衰竭)中医诊疗方案(2018年版)》。 (2)西医诊断标准:参考中华医学会感染病学分会肝功能衰竭与人工肝学组、中华医学会肝病学分会重型肝病与人工肝学组联合制订的《肝功能衰竭诊疗指南(2012年版)》。 2.证候诊断 参照中华中医药学会发布的《肝瘟(慢性肝衰竭)中医诊疗方案(2018年版)》。 湿热蕴毒证 瘀热蕴毒证 阳虚瘀毒证 阴虚瘀毒证 (三)治疗方案的选择 参照中华中医药学会发布的《肝瘟(慢性肝衰竭)中医诊疗方案(2018年版)》。 1.诊断明确,第一诊断为肝瘟(慢性肝衰竭)。 2.患者适合并接受中医药治疗。 (四)标准住院日≤28天。 (五)进入路径标准 1.第一诊断必须符合肝瘟(慢性肝衰竭)。 2.在肝硬化基础上,肝功能进行性减退、出现症状急性加重或出现新的并发症,可以进入本路径。 3.合并原发性肝癌、抗HIV阳性者及其他严重疾病(如心脑血管病等)和精神

病等影响疗效评价者,不进入本路径。 4.患者同时具有其他疾病,但不需特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可进入本路径。 (六)中医证候学观察 观察并记录身目黄染、口干苦、乏力、食欲不振、腹胀、腹水、神志、行为、出血等症状或体征及其变化情况,注意舌像、脉象的动态变化。 (七)入院检查项目 1.必需的检查项目 (1)血常规、尿常规、大便常规; (2)肝功能、肾功能、凝血项、血糖、血清电解质; (3)血清甲胎蛋白(AFP); (4)血清乙型肝炎、丙型肝炎病毒相关检测; (5)心电图、腹部B超、胸片。 2.可选择的检查项目:根据病情需要,可选择血清内毒素定量、细菌培养、血氨、甲状腺功能、自身抗体、CT或MRI等。 (八)治疗方法 参照中华中医药学会发布的《肝瘟(慢性肝衰竭)中医诊疗方案(2018年版)》。 1.辨证选择口服中药汤剂、中成药 (1)湿热蕴毒证:祛湿解毒、凉血化瘀。 (2)瘀热蕴毒证:化瘀解毒、健脾和胃。 (3)阳虚瘀毒证:温阳利水、活血化瘀。 (4)阴虚瘀毒证:滋补肝肾、化瘀解毒。 2. 辨证选择静脉滴注中药注射液 3. 特色疗法 (1)中药灌肠 (2)中药外敷 4.其他疗法 5.内科基础治疗 6.护理调摄 (九)出院标准 (1)乏力、纳差、腹胀、出血倾向等症状明显好转,肝性脑病等并发症得到有效控制。 (2)黄疸、腹水等体征明显改善。

肝功能衰竭护理常规相关知识 1、定义肝衰竭是多种因素引起的严重肝脏损害,导致其合成、解毒、排泄和生物转化等功能发生严重 障碍或失代偿,出现以凝血机制障碍和黄疸、肝性脑病、腹水等为主要表现的一组临床综合征。 2、临床分类 命名定义 急性肝衰竭急性起病,2周内出现以II度以上的肝性脑病为特征的肝衰竭 亚急性肝衰竭起病较急,15天至26周出现肝衰竭的临床表现 慢加急性肝衰竭在慢性肝病的基础上,出现急性肝功能失代偿 慢性肝衰竭在肝硬化基础上,出现慢性肝功能失代偿 3、常见原因 3.1 病毒:肝炎病毒(主要是乙肝病毒),还有巨细胞病毒等其他病毒。 3.2 药物及肝毒性物质(异烟肼、利福平、化疗药、酒精、毒蕈等)。 3.3 细菌:败血症,持续感染。 3.4 其他:肝脏缺血缺氧、肝豆状核变性、肝移植后等。 4、肝性脑病分期见肝硬化护理常规 一护理问题/关键点 1、呼吸困难 2、腹内压 3、腹水 4、脑水肿 5、肝性脑病 6、维持水电解质平衡 7、消化道出血 8、肝肾综合征 9、感染 10、黄疸 11、凝血功能障碍 12、营养 13、实验室检查 14、教育需求 二评估 1、神经系统肝功能衰竭患者可出现脑水肿及肝昏迷。脑水肿是爆发型肝衰死亡的主要原因 1.1 评估神志、瞳孔、四肢活动情况,有无头晕、头痛、意识障碍 1.2 评估是否有肝性脑病的早期症状:精神、性格及行为有无异常表现,双手是否有扑翼样震颤等 2、呼吸系统肝硬化患者肺内血管病理性扩张,增加肺部血管病理性扩张,增加肺部右到左的血液分流, 可以导致低氧血症;另外,肝功能衰竭患者由于免疫力低下,容易导致肺部感染。低蛋白患者还可以导致胸腔积液 2.1 给氧方式,氧饱和度、血气情况,昏迷的患者需要注意评估是否有舌根后坠 2.2 呼吸音、呼吸频率、型态,肝昏迷患者可有过度通气 2.3 咳嗽咳痰情况,痰液的性状、颜色和量 2.4 胸片、胸部B超、CT以及痰培养结果 3、心血管系统:评估容量是否充足:心率、心律、血压、CVP、水肿程度、进出量 4、胃肠道系统:肝功能衰竭患者可有恶心呕吐、腹水、消化道出血等症状,因免疫力下降还可以出现自 发性腹膜炎。需要评估: 4.1 腹内压力 4.2 饮食及食欲情况,有无胃潴留、呕吐 4.3 肠呜音、腹胀、腹痛、以及腹壁静脉曲张、痔疮等 4.4 大便颜色、性状、量以及次数 4.5 消化道出血征象 4.6 腹部B超,检查是否有腹水。有腹水患者监测腹围 5、泌尿系统警惕出现肝肾综合征。肝肾综合征是指肝功能衰竭伴进行性、功能性肾功能不全。临床主 要表现为少尿、无尿、血肌酐升高和氮质血症。需要评估: 5.1 尿量、颜色、是否浑浊,进出量是否平衡 5.2 肾功能 6、感染征象:肝功能衰竭患者易并发感染,需要关注体温及白细胞及培养结果。患者可出现腹膜炎、肺 部感染、泌尿系感染等。注意观察相应的感染征象 7、皮肤、肌肉系统 7.1 皮肤瘀斑、粘膜出血情况,蜘蛛痣以及肝掌 7.2 有无黄疸、肝病面容 7.3 水肿情况,皮肤是否完整,四肢肌力 8、化验检查 8.1 血糖:由于糖原移动,糖异生和胰岛素代谢障碍可出现低血糖。注意观察低血糖的临床表现 8.2 CBC:脾亢患者可出现血三系减少。注意血色素、血小板和白细胞 8.3 凝血功能:肝脏产生凝血因子减少,可出现PT延长,纤维蛋白原降低 8.4 胆红素:失代偿期可出现结合胆红素和总胆红素升高,胆红素的持续升高是预后不良的重要指标 8.5 蛋白:肝脏是合成白蛋白的唯一场所。正常值为35-55g/L,白蛋白低于28g/L为严重下降;A/G 比值正常为(1.5-2.5):l,A/G倒置见于肝功能严重损伤 8.6 肝酶和血氨:ALT、AST升高,疾病后期可降低;血氨升高需要警惕肝性脑病出现 8.7 电解质和酸碱平衡:可出现呼吸性碱中毒、代谢性碱中毒、低钾、低钠/高钠 9、既往史及相关病因:饮酒史、肝炎史、长期用药史、毒物摄人、细菌感染、血吸虫病史、肝硬化相关

慢加急性肝衰竭 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

慢加急性肝衰竭护理 一、护理评估 (一)一般资料及病史摘要 冯达春,男,50岁于2017-08-16 16:09入院,入院诊断:1、慢加急性肝衰竭2、酒精性肝硬化失代偿合并原发性腹膜炎3、病毒性肝炎乙型肝炎肝硬化4、胆囊结石5、胰头囊性占位原因待查6、双侧颈部包块原因待查。入院原因:反复乏力、腹胀、皮肤黄染伴双下肢水肿1+年,再发加重4天。1+年前,患者无明显诱因出现全身乏力、食欲下降,由病前150-200g/餐降至约100g/餐,腹部饱胀不适,伴皮肤巩膜黄染、双下肢水肿,无畏寒、发热,无反酸、嗳气、呃逆、厌油,无腹痛、腹泻、柏油样便等症状。患者遂于当地医院住院治疗,经检查考虑酒精性肝硬化,予以保肝、利尿等对症治疗。经治疗,患者上述症状缓解后出院。此后患者上述症状反复,多次于当地医院门诊就诊,予以保肝、利尿等治疗,经治疗上述症状稍有缓解。4天前,患者无明显诱因出现全身乏力、腹胀症状明显加重,无反酸、嗳气、呃逆、厌油,无腹痛、腹泻、柏油样便等症状。自行服用保肝、利尿药物(具体不详)后,上述症状无明显缓解。1天前,患者遂于龙泉驿中医院住院治疗。入院查肝功:ALT 27U/L,AST 73U/L,ALP

159U/L,GGT 27U/L,TBIL 306.5umol/L,IBIL 184.umol/L,DBIL 121.8umol/L,TBA 236.1umol/L。血常规:WBC 6.57*109/L,HB 80g/L,PLT 31*109/L。诊断为“酒精性肝硬化”,予以保肝、利尿等治疗。患者自觉症状无明显缓解,为求进一步诊疗,由龙泉驿中医院转院至我院,以“酒精性肝硬化失代偿期”收治入院。既往史:无。过敏史:无。个人史:有长期大量饮酒史。患者自发病以来,精神、食欲差,睡眠欠佳,大小便正常,体重较前无明显变化。 (二)体格检查及实验室辅助检查 T:36.4℃ P:81次/分 R:20次/分 BP:121/68次/分。查体:发育正常,营养中等,体型适中,自主体位,正常步态,慢性病容,表情自如,神志清楚,查体合作。皮肤巩膜轻度黄染。腹膨隆,全腹散在压痛,无反跳痛及肌紧张,肝脏肋下、剑下未扪及,脾脏肋下未触及,肝区叩痛阳性,移动性浊音阳性,双下肢无水肿,扑击征阴性。头颅大小正常,左侧乳突后方可见大小约5*4cm的包块,皮温正常,质硬,无红肿、破溃,未扪及波动感。耳廓畸形,双侧乳突无压痛。左侧颈部可见大小约3*6cm的包块,皮肤完整,皮温正常,质韧,无红肿、破溃,未扪及波动感。右侧颈部可见大小约1*2cm的包块,皮肤完整,皮温正常,质韧,无红肿、破溃,未扪及波动

肝衰竭护理查房 肝脏作为人体的重要器官之一,因其具有合成、解毒、代谢、分泌、生物转化以及免疫防御等功能,故又被称为“加工厂”。当受到多种因素(如病毒、酒精、药物等)引起严重损害时,造成肝细胞大量坏死,导致上述功能发生严重障碍或失代偿,进而出现以凝血机制障碍和黄疸、肝性脑病、腹水等为主要表现的一组临床症候群,称之为肝衰竭。临床以极度乏力、食欲下降、腹胀、恶心、呕吐、神志改变等为主要症状。 目前在我国引起肝衰竭的主要病因仍然是肝炎病毒(主要是乙型肝炎病毒,约占80-85%),其次是药物或肝毒性物质(如酒精、化学制剂等);而在欧美国家,药物是引起急性、亚急性肝衰竭的主要原因,酒精则常导致慢性肝衰竭。另外妊娠急性脂肪肝、自身免疫性肝病、寄生虫感染等也可导致肝衰竭的发生。造成肝衰竭的病因可以是单一因素,如感染某种肝炎病毒、酒精中毒、服用某种药物等,也可以是多种因素共同所致,如在慢性肝炎基础上重叠感染其他病毒、慢性酒精中毒基础上合并病毒感染等。 疾病症状 极度乏力、严重消化道症状(腹痛、腹胀、恶心、食欲不振、呕吐)、皮肤黏膜黄染进行性加深、尿色进行性加深、严重凝血功能障碍(皮肤粘膜出血、鼻出血、牙龈出血、消化道出血、尿道出血等)为主要共同临床特点,还可有低热、各种并发症相应的

表现等 ●加强巡视病房,观察生命体征的变化 ●嘱卧床休息,给予饮食指导 ●加强皮肤护理和生活护理 ●加强用药指导,观察用药后的效果 ●加强导管管理,妥善固定,加强标识,每周更换2次, 如有渗血及时更换 ●加强安全宣教,双侧床栏拉起 加强心理指导 护理问题 ●体温过高与长期卧床.营养失调.抵抗力下降有关 ●体液过多与肝功能下降.门静脉高压引起水钠潴留有 关 ●营养失调与肝功能下降引起的食欲减退消化吸收障 碍有关 ●潜在并发症:上消化道出血感性脑病肝肾综合征 ●焦虑与病情迁延不愈有关 护理措施 ●严密观察生命体征及意识的变化,定期复查血象肝功能 电解质等,准确记录患者出入量,如有异常及时通知医生。 ●做好生活护理和皮肤护理,加强床栏,保持床单位的整 洁。黄疸患者一出现皮肤瘙痒干燥,告知患者使用柔和的润肤

肝功能衰竭护理常规 相关知识 1、定义肝衰竭是多种因素引起的严重肝脏损害,导致其合成、解毒、排泄和生物转化等功能 发生严重障碍或失代偿,出现以凝血机制障碍和黄疸、肝性脑病、腹水等为主要表现的一组临床综合征。 2、临床分类 命名定义 急性肝衰竭急性起病,2周内出现以II度以上的肝性脑病为特征的肝衰竭亚急性肝衰竭起病较急,15天至26周出现肝衰竭的临床表现 慢加急性肝衰竭在慢性肝病的基础上,出现急性肝功能失代偿慢性肝衰竭在肝硬化基础上,出现慢性肝功能失代偿 3、常见原因 3.1 病毒:肝炎病毒(主要是乙肝病毒),还有巨细胞病毒等其他病毒。 3.2 药物及肝毒性物质(异烟肼、利福平、化疗药、酒精、毒蕈等)。 3.3 细菌:败血症,持续感染。 3.4 其他:肝脏缺血缺氧、肝豆状核变性、肝移植后等。 4、肝性脑病分期见肝硬化护理常规 一护理问题/关键点 1、呼吸困难 2、腹内压 3、腹水 4、脑水肿 5、肝性脑病 6、维持水电解质平衡 7、消 化道出血 8、肝肾综合征 9、感染 10、黄疸 11、凝血功能障碍 12、营养 13、实验室检 查 14、教育需求 二评估 1、神经系统肝功能衰竭患者可出现脑水肿及肝昏迷。脑水肿是爆发型肝衰死亡的主要原因 1.1 评估神志、瞳孔、四肢活动情况,有无头晕、头痛、意识障碍 1.2 评估是否有肝性脑病的早期症状:精神、性格及行为有无异常表现,双手是否有扑翼样 震颤等 2、呼吸系统肝硬化患者肺内血管病理性扩张,增加肺部血管病理性扩张,增加肺部右到左的 血液分流,可以导致低氧血症;另外,肝功能衰竭患者由于免疫力低下,容易导致肺部感染。 低蛋白患者还可以导致胸腔积液 2.1 给氧方式,氧饱和度、血气情况,昏迷的患者需要注意评估是否有舌根后坠 2.2 呼吸音、呼吸频率、型态,肝昏迷患者可有过度通气 2.3 咳嗽咳痰情况,痰液的性状、颜色和量 2.4 胸片、胸部B超、CT以及痰培养结果 3、心血管系统:评估容量是否充足:心率、心律、血压、CVP、水肿程度、进出量 4、胃肠道系统:肝功能衰竭患者可有恶心呕吐、腹水、消化道出血等症状,因免疫力下降还可 以出现自发性腹膜炎。需要评估: 4.1 腹内压力 4.2 饮食及食欲情况,有无胃潴留、呕吐 4.3 肠呜音、腹胀、腹痛、以及腹壁静脉曲张、痔疮等 4.4 大便颜色、性状、量以及次数 4.5 消化道出血征象 4.6 腹部B超,检查是否有腹水。有腹水患者监测腹围 5、泌尿系统警惕出现肝肾综合征。肝肾综合征是指肝功能衰竭伴进行性、功能性肾功能不全。 临床主要表现为少尿、无尿、血肌酐升高和氮质血症。需要评估: 5.1 尿量、颜色、是否浑浊,进出量是否平衡 5.2 肾功能 6、感染征象:肝功能衰竭患者易并发感染,需要关注体温及白细胞及培养结果。患者可出现腹 膜炎、肺部感染、泌尿系感染等。注意观察相应的感染征象 7、皮肤、肌肉系统 7.1 皮肤瘀斑、粘膜出血情况,蜘蛛痣以及肝掌 7.2 有无黄疸、肝病面容 7.3 水肿情况,皮肤是否完整,四肢肌力 8、化验检查 8.1 血糖:由于糖原移动,糖异生和胰岛素代谢障碍可出现低血糖。注意观察低血糖的临床 表现 8.2 CBC:脾亢患者可出现血三系减少。注意血色素、血小板和白细胞 8.3 凝血功能:肝脏产生凝血因子减少,可出现PT延长,纤维蛋白原降低 8.4 胆红素:失代偿期可出现结合胆红素和总胆红素升高,胆红素的持续升高是预后不良的 重要指标 8.5 蛋白:肝脏是合成白蛋白的唯一场所。正常值为35-55g/L,白蛋白低于28g/L为严重 下降;A/G比值正常为(1.5-2.5):l,A/G倒置见于肝功能严重损伤

浙江大学医学院附属医院第一医院李小芬黄建荣 1、肝衰竭的定义,肝功能是强调重点 肝衰竭的定义强调多因素的共同作用导致肝脏功能严重障碍,使肝脏的合成、解毒、排泄、生物转化等功能失代偿,出现凝血机制障碍、黄疸、肝性脑病、腹水等为主要表现的症候群。 在肝衰竭的病理过程中,肝功能仍然是指南突出和强调的重点,对临床医生评估肝衰竭患者具有重要的价值。 2、肝衰竭的病因,国内国外有所不同 新版指南中详细列举了肝衰竭的常见和罕见病因,并且比较了国内外肝衰竭病因的差异。在我国,病毒性肝炎仍然是导致肝衰竭的最主要病因;在国外,已对乙酰氨基酚等药物导致的急性、亚急性肝衰竭较为常见。 3、肝衰竭的分类,强调疾病的发展过程 急性与亚急性肝衰竭都强调无基础肝病史,有无肝病史一直是我国与国外在急性、亚急性肝衰竭定义中的区别。 新版指南明确强调在急性、亚急性肝衰竭诊断中无慢性肝病史,既以往有HBV携带者此次发生肝衰竭,则不能称为急性肝衰竭或亚急性肝衰竭,说明我国在肝衰竭诊断中强调疾病整个发展过程,国外更看重本次疾病发作的影响。 4、肝衰竭的发病机制和流行病学 指南指出,肝衰竭发病和宿主、病毒、代谢及毒素有关。我国以HBV感染较多,免疫抑制剂是HBV再激活的强诱导因素;任一HBV血清学标志物阳性感染者均可发生肝衰竭;HBV感染为直接致病机制,大量病毒复制导致肝细胞营养耗竭;免疫麻痹(与免疫耐受完全不同)是损伤前提;应以预防为主,放宽了核苷(酸)类似物(NA)的适应证(HBV血清学标志物阳性即可)。 HBV 相关肝衰竭病情严重、并发症多、治疗困难、病死率高。在发病人群中,以男性居多,女性较少;年龄则以青壮年为主,且呈上升趋势。 5、肝衰竭的诊断,指南与临床紧密结合 指南将INR与PTA均作为出血倾向的量化指标。INR是凝血功能检测中的项目,无须经过换算,在临床上更具有实用性,该指标的纳入突出了新版指南与临床实践的紧密结合。 在慢加急性(亚急性)肝衰竭的诊断中,指南对其临床症候群进行了详细解释。慢性肝衰竭的临床表现内容不变,但其顺序发生了变化,突出强调了肝衰竭病理过程中肝脏功能的减退和失代偿,说明我国的临床工作比较看重肝脏功能。 6、肝衰竭的病理 急性、亚急性肝衰竭主要表现为肝坏死;对于慢加急性(亚急性)肝衰竭,肝坏死与肝硬化同时存在;肝坏死与肝硬化同时存在;而慢性肝衰竭主要表现为肝硬化。 因为病理表现的不同,从而导致了临床表现的差异。例如,以肝坏死为主要病理表现的急性、亚急性肝衰竭,其主要临床表现为黄疸和肝性脑病;而以肝硬化为主要病理

龙源期刊网 https://www.doczj.com/doc/988121981.html, 急性肝功能衰竭病人的观察与护理 作者:郑燕 来源:《中国保健营养·中旬刊》2012年第10期 【摘要】目的:探讨总结急性肝功能衰竭病人的临床表现及护理方法。方法:对我院急 性肝功能衰竭43例患者进行分组观察、护理并总结。结果:80%的患者痊愈或好转,6.9%的患者病情恶化或死亡。结论:除了药物治疗外,同时应用人工肝支持系统治疗,极大地提高了患者的生存率。 【关键词】急性肝功能衰竭;人工肝;护理 【中图分类号】R426 【文献标识码】A 【文章编号】1004-7484(2012)10-0125-01 急性肝功能衰竭病情凶险而复杂,治疗困难,病死率高。我院通过的精心护理,取得了较好的护理效果。 1 临床资料 自2010年8月至2012年2月,在我科住院的急性肝功能衰竭患者42例,其中男31例,女11例,年龄28岁-70岁。经过治疗和护理,治愈23例,好转8例,自动出院4例,转外科手术5例,病情恶化及死亡3例。 2 临床观察 2.1 精神情况观察肝性脑病是肝功能衰竭的重要临床表现,占发病率的26.5%[1]。肝性脑病一般分为四期[2]:前驱期以性格行为改变、持物不稳、口齿不清或不合逻辑;昏迷前期出 现意识模糊,定向力、记忆力、记算力差,有扑翼样震颤,患者嗜睡;昏睡期嗜睡,伴肝臭味;昏迷期意识和反射逐渐消失。 2.2 皮肤黏膜观察皮肤巩膜深度黄染,面色呈褐灰土色。 2.3 出血倾向观察出血是急性肝功能衰竭常见并发症, Louis等报道的出血发生率和病死率分别为41%~75%,10%~60%[1]。主要原因有:肝细胞坏死所致的各种凝血因子和抗凝血因子减少、门脉高压引起食管胃底曲张静脉破裂出血及情绪激动等应激反应引起的弥漫性胃黏膜腐蚀性糜烂等[3]。 2.4 生命体征观察患者出现持续低热或体温逐渐并持续升高时,常提示有继发感染。有血压明显下降、脉搏加快、细速,常提示有大出血或休克的可能。脉搏缓慢、洪大有力,同时伴有血压升高,呼吸深慢时,常为颅内高压的先兆。做肝穿刺或腹腔穿刺放腹水时,专人定时测量生命体征。

本《指南》旨在指导医师对肝衰竭的诊断治疗作出比较合理的决策,并非强制性标准。鉴于肝衰竭是由多种病因引起的复杂的病理生理过程,本指南不可能包括或解决肝衰竭诊断治疗中的所有问题。因此,在针对某一具体患者时,临床医师应参照本指南,并充分了解本病的最佳临床证据和现有的医疗资源,在全面考虑患者的具体病情及其意愿的基础上,制订合理的诊断治疗方案。随着对肝衰竭诊断、治疗的研究逐渐加深,本《指南》将根据最新的临床医学证据不断更新和完善。 一、肝衰竭的定义和病因 (一)定义 肝衰竭是多种因素引起的严重肝脏损害,导致其合成、解毒、排泄和生物转化等功能发生严重障碍或失代偿,出现以凝血机制障碍和黄疸、肝性脑病、腹水等为主要表现的一细临床症候群。 (二)病因 在我国引起肝衰竭的主要病因是肝炎病毒(主要是乙型肝炎病毒),其次是药物及肝毒性物质(如乙醇、化学制剂等)。在欧美国家,药物是引起急性、亚急性肝衰竭的主要原因;酒精性肝损害常导致慢性肝衰竭[2]。二、肝衰竭的分类和诊断 (一)分类 根据病理组织学特征和病情发展速度,肝衰竭可被分为四类(表4):急性肝衰竭(acute liver failure,ALF)、亚急性肝衰竭(subacute liver failure,SALF)、慢加急性(亚急性)肝衰竭(acute-on-chronic Liver failure,ACLF)和慢性肝衰竭(chronic liver failure,CLF)。急性肝衰竭的特征是起病急,发病2周内出现以Ⅱ度以上肝性脑病为特征的肝衰竭症候群;亚急性肝衰竭起病较急,发病15d~26周内出现肝衰竭症候群;慢加急性(亚急性)肝衰竭是在慢性肝病基础上出现的急性肝功能失代偿;慢性肝衰竭是在肝硬化基础上,肝功能进行性减退导致的以腹水或门静脉高压、凝血功能障碍和肝性脑病等为主要表现的慢性肝功能失代偿[3-7]。 (二)分期 根据临床表现的严重程度,亚急性肝衰竭和慢加急性(亚急性)肝衰竭可分为早期、中期和晚期[8]。 1.早期 (1)极度乏力,并有明显厌食、呕吐和腹胀等严重消化道症状。(2)黄疸进行性加深(血清总胆红素≥171 μmol/L或每日上升≥17.1 μmol/L)。(3)有出血倾向,30%<凝血酶原活动度(prothrombin activity,PTA)≤40%。(4)未出现肝性脑病或明显腹水。 2.中期:在肝衰竭早期表现基础上,病情进一步发展,出现以下两条之一者。 (1)出现Ⅱ度以下肝性脑病和(或)明显腹水。 (2)出血倾向明显(出血点或瘀斑),且20%<PTA≤30%。 3.晚期:在肝衰竭中期表现基础上,病情进一步加重,出现以下三条之一者。 (1)有难治性并发症,例如肝肾综合征、上消化道大出血、严重感染和难以纠正的电解质紊乱等。 (2)出现Ⅲ度以上肝性脑病。 (3)有严重出血倾向(注射部位瘀斑等),PTA≤20%。 (三)诊断 1.临床诊断:肝衰竭的临床诊断需要依据病史、临床表现和辅助检查等综合分析而确定。 (1)急性肝衰竭:急性起病,2周内出现Ⅱ度及以上肝性脑病(按Ⅳ度分类法划分[9])并有以下表现者。①极度乏力,并有明显厌食、腹胀、恶心、呕吐等严重消化道症状。②短期内黄疸

非生物型人工肝治疗肝衰竭指南(2016年版) 1非生物型人工肝治疗的适应证、禁忌证及疗效判断标准 1.1 非生物型人工肝治疗的适应证 (1)以各种原因引起的肝衰竭早、中期,凝血酶原活动度(PTA)介于20%~40%的患者为宜;晚期肝衰竭患者病情重、并发症多,应权衡利弊,慎重进行治疗,同时积极寻求肝移植机会。 (2)终末期肝病肝移植术前等待肝源、肝移植术后排异反应及移植肝无功能期的患者。 (3)严重胆汁淤积性肝病经内科药物治疗效果欠佳者、各种原因引起的严重高胆红素血症。 1.2 非生物型人工肝治疗的相对禁忌证 (1)活动性出血或弥漫性血管内凝血者。 (2)对治疗过程中所用血制品或药品如血浆、肝素和鱼精蛋白等严重过敏者。(3)血流动力学不稳定者。 (4)心脑血管意外所致梗死非稳定期者。 (5)血管外溶血者。 (6)严重除毒症者。 1.3 人工肝治疗的疗效判断 临床上一般用近期疗效和远期疗效来进行判断。 1.3.1 近期疗效1.3.1.1 治疗后有效率 (1)肝性脑病级别降低; (2)消化道症状的改善;

(3)血清胆红素降低; (4)PTA或国际标准化比值(INR)改善; (5)终末期肝病模型(MELD)评分下降; (6)其他实验室指标,如血氨、内毒素下降等。 1.3.1.2 治疗后4周好转率 (1)肝性脑病减轻; (2)消化道症状显著改善; (3)PTA稳定在30%以上; (4)血清胆红素降低。 1.3.2 远期疗效远期疗效用生存率来评价,包括治疗后12、24及48周生存率。2非生物型人工肝治疗的操作方法、原理根据病情不同进行不同组合治疗的李氏非生物型人工肝(Li-NBAL)系统地应用和发展了血浆置换(Plasma Exchange ,PE)/选择性血浆置换(Fractional PE,FPE)、血浆(血液)灌流(Plasma-orbemo-perfusion,PP/HP)/特异性胆红素吸附、血液滤过(Hemofiltration,HF)、血液透析(Hemodialysis,HD)等经典方法,并在此基础上进一步形成了临床方案系统化、技术操作标准化、治疗模块集成化的新型李氏人工肝系统。其他还有分子吸附再循环系统(Molecular absorbent recycling system,MARS)、连续白蛋白净化治疗(Continue albumin purification system,CAPS)、成分血浆分离吸附(Fractional plasma separation and absorption,FPSA)等。 2.1 李氏非生物型人工肝 2.1.1 血浆置换/选择性血浆置换(PE/FPE)

慢加急性肝衰竭护理 一、护理评估 (一)一般资料及病史摘要 冯达春,男,50岁于2017-08-16 16:09入院,入院诊断:1、慢加急性肝衰竭2、酒精性肝硬化失代偿合并原发性腹膜炎3、病毒性肝炎乙型肝炎肝硬化4、胆囊结石5、胰头囊性占位原因待查6、双侧颈部包块原因待查。入院原因:反复乏力、腹胀、皮肤黄染伴双下肢水肿1+年,再发加重4天。1+年前,患者无明显诱因出现全身乏力、食欲下降,由病前150-200g/餐降至约100g/餐,腹部饱胀不适,伴皮肤巩膜黄染、双下肢水肿,无畏寒、发热,无反酸、嗳气、呃逆、厌油,无腹痛、腹泻、柏油样便等症状。患者遂于当地医院住院治疗,经检查考虑酒精性肝硬化,予以保肝、利尿等对症治疗。经治疗,患者上述症状缓解后出院。此后患者上述症状反复,多次于当地医院门诊就诊,予以保肝、利尿等治疗,经治疗上述症状稍有缓解。4天前,患者无明显诱因出现全身乏力、腹胀症状明显加重,无反酸、嗳气、呃逆、厌油,无腹痛、腹泻、柏油样便等症状。自行服用保肝、利尿药物(具体不详)后,上述症状无明显缓解。1天前,患者遂于龙泉驿中医院住院治疗。入院查肝功:ALT 27U/L,AST 73U/L,ALP 159U/L,GGT 27U/L,TBIL 306.5umol/L,IBIL 184.umol/L,

DBIL 121.8umol/L,TBA 236.1umol/L。血常规:WBC 6.57*109/L,HB 80g/L,PLT 31*109/L。诊断为“酒精性肝硬化”,予以保肝、利尿等治疗。患者自觉症状无明显缓解,为求进一步诊疗,由龙泉驿中医院转院至我院,以“酒精性肝硬化失代偿期”收治入院。既往史:无。过敏史:无。个人史:有长期大量饮酒史。患者自发病以来,精神、食欲差,睡眠欠佳,大小便正常,体重较前无明显变化。 (二)体格检查及实验室辅助检查 T:36.4℃ P:81次/分 R:20次/分 BP:121/68次/分。查体:发育正常,营养中等,体型适中,自主体位,正常步态,慢性病容,表情自如,神志清楚,查体合作。皮肤巩膜轻度黄染。腹膨隆,全腹散在压痛,无反跳痛及肌紧张,肝脏肋下、剑下未扪及,脾脏肋下未触及,肝区叩痛阳性,移动性浊音阳性,双下肢无水肿,扑击征阴性。头颅大小正常,左侧乳突后方可见大小约5*4cm的包块,皮温正常,质硬,无红肿、破溃,未扪及波动感。耳廓畸形,双侧乳突无压痛。左侧颈部可见大小约3*6cm的包块,皮肤完整,皮温正常,质韧,无红肿、破溃,未扪及波动感。右侧颈部可见大小约1*2cm的包块,皮肤完整,皮温正常,质韧,无红肿、破溃,未扪及波动感。锁骨上窝处可见大小约 5*5cm的包块,皮肤完整,皮温正常,质硬,无红肿、破溃,未

急性肝衰竭的处理(AASLD指导意见) 王宇明晏泽辉 导言 《急性肝衰竭(acute liver failure, ALF)的处理》的推荐意见建立在一种证据分级的标准上。作者采用了下列证据:⑴世界各地最近发表的有关此主题的文献上的正式观点和分析结论(从Medline搜寻); ⑵美国内科医师学院健康评定和实践指导手册;⑶指导方针,包括美国肝病联合会(AASLD)和美国消化病学会(AGA)发布的实践指南;⑷本领域专家意见和作者经验。 为了更好的促进对ALF病人能够高水平的诊治,作者对推荐意见的每一项证据都进行了证据分级的分析,其证据分级与AASLD实践指导委员会在实践指南全文中所采用的证据分级一致,并得到AASLD的认可。具体的推荐意见证据分级见表1。 表1 推荐意见的证据分级 证据等级 定义 Ⅰ 随机对照试验 Ⅱ-1 非随机对照试验 Ⅱ-2 分组或病例对照分析研究 Ⅱ-3 多时间系列,明显非对照实验 Ⅲ专家、权威的意见和经验,流行病学描述 述评:作者强调:①该推荐意见主要集中在ALF的诊断、治疗和预防方面,供内科医生参考使用;②与标准方案不同,本推荐意见有相当的灵活性,具体到每个病例都要灵活运用;③特殊的推荐意见都是依据相关的文献而来;④《急性肝衰竭的处理》一文中包含更多的专家意见而不是随机对照试验的结论,所以虽然该文被指定为专论,但不应因该文为实践指南而过分肯定或强调。上述说明对ALF的处理确属必要。其理由是:①ALF组成受地区、民族、生活习惯等影响,病因差异大,预后与病因关系密切;②同一病因的ALF,不同年龄感染后预后不一致;③ALF发病分散,难以进行系统总结;④ALF不同病例个体差异大。 绪论和定义 ALF是发生于正常个体的罕见病状,表现为肝功能结果的迅速恶化,并导致精神异常及凝血障碍。 ALF最被广泛认可的定义为:预先不存在肝硬化的患者出现凝血异常(通常INR≥1.5)、不同程度的意识改变(脑病),疾病持续时间少于26周。Wilson病患者、垂直获得性HBV感染者或自身免疫性肝炎的患者尽管存在肝硬化的可能,但如果被诊断的时间小于26周,也可包括在ALF之内。曾经用于描述ALF 的其他名词有:暴发性肝衰竭、暴发性肝炎、暴发性肝坏死等。急性肝衰竭(ALF)是更好更全面的名称,它应该包括所有的持续少于26周的肝衰竭。而过去超急性(<7日)、急性(7~21日)和亚急性(>21日但<26周)等用于区分病程长短的名词并无特殊帮助,因为这种方法并无比病因更好的预后判断价值。例如,超急性的病例预后可能更好,但是这只是因为大多数超急性的病例是由于对乙酰氨基酚中毒造成的。

非生物型人工肝治疗肝衰竭指南(2016年版) 1非生物型人工肝治疗的适应证、禁忌证及疗效判断标准 1.1非生物型人工肝治疗的适应证 (1)以各种原因引起的肝衰竭早、中期,凝血酶原活动度( PTA)介于20%?40%的患者为宜;晚期肝衰竭患者病情重、并发症多,应权衡利弊,慎重进行治疗,同时积极寻求肝移植机会。 (2)终末期肝病肝移植术前等待肝源、肝移植术后排异反应及移植肝无功能期的患者。 (3)严重胆汁淤积性肝病经内科药物治疗效果欠佳者、各种原因引起的严重高胆红素血症。 1.2非生物型人工肝治疗的相对禁忌证 (1)活动性出血或弥漫性血管内凝血者。 (2)对治疗过程中所用血制品或药品如血浆、肝素和鱼精蛋白等严重过敏者。 (3)血流动力学不稳定者。 (4)心脑血管意外所致梗死非稳定期者。 (5)血管外溶血者。 (6)严重除毒症者。 1.3人工肝治疗的疗效判断 临床上一般用近期疗效和远期疗效来进行判断。 1.3.1近期疗效1.3.1.1治疗后有效率 (1) 肝性脑病级别降低; (2) 消化道症状的改善;

(3)血清胆红素降低; (4)PTA或国际标准化比值(INR )改善; (5)终末期肝病模型(MELD )评分下降; (6)其他实验室指标,如血氨、内毒素下降等。 131.2治疗后4周好转率 (1)肝性脑病减轻; (2)消化道症状显著改善; (3)PTA稳定在30%以上; (4)血清胆红素降低。 1.3.2 远期疗效远期疗效用生存率来评价,包括治疗后12、24及48周生存率, 2非生物型人工肝治疗的操作方法、原理根据病情不同进行不同组合治疗 的李氏非生物型人工肝(Li-NBAL )系统地应用和发展了血浆置换(Plasma Exchange ,PE)/选择性血浆置换(Fractional PE,FPE)、血浆(血液)灌流(Plasma-orbemo-perfusion ,PP/HP )/特异性胆红素吸附、血液滤过(Hemofiltration ,HF)、血液透析(Hemodialysis ,HD )等经典方法,并 在此基础上进一步形成了临床方案系统化、技术操作标准化、治疗模块集成化的 新型李氏人工肝系统。其他还有分子吸附再循环系统(Molecular absorbe nt recycling system ,MARS )、连续白蛋白净化治疗(Continue albumin purification system ,CAPS)、成分血浆分离吸附(Fractional plasma separation and absorption ,FPSA)等。 2.1李氏非生物型人工肝2.1.1血浆置换/选择性血浆置换(PE/FPE) PE 是临床最常应用的人工肝治疗模式。PE 分为离心式(Centrifugal )和 膜性(Membrae )两类,人工肝多采用后者。膜性PE系利用大孔径(?二0.30 卩m)中空纤维

第三节肝功能衰竭的诊断思路与步骤肝功能衰竭的诊断思路与步骤:首先,确定有无慢性肝病史及临床表现;其次,注重发现肝病到肝性脑病出现所历时间的长短;最后,关注大量功能性肝细胞的丧失及由其所导致的多系统证候群。其示流程图见附图。 (一)临床诊断 肝衰竭的临床诊断需要依据病史、临床症状和辅助检查等综合分析而确定。 1.急性肝衰竭 急性起病,在两周内出现以下表现者。 (1)极度乏力,并有明显厌食、腹胀,频繁恶心、呕吐等严重消化道症状和(或)腹水; (2)短期内黄疸进行性加深(血清总胆红素>171μmol/L或每日上升≥17μmol/L); (3)出血倾向明显,PTA<40%,且排除其他原因; (4)有不同程度的肝性脑病(A型); (5)肝脏进行性缩小。 2.亚急性肝衰竭 急性起病,在15日至24周出现以上急性肝衰竭的主要临床表现。 3.慢性肝衰竭 是指在慢性肝病、肝硬化基础上,肝功能进行性减退。其主要诊断要点:(1)有腹水或其他门脉高压表现;(2)肝性脑病(C型);(3)血清总胆红素>51.3μmol/L, 白蛋白<30g/L;(4)有凝血功能障碍,PTA≤40%。 (二)辅助诊断 (1)总胆红素升高;(2) 白蛋白或前白蛋白明显下降;(3) AST/ALT比值>1;(4)血清胆碱酯酶活力显著降低;(5)PTA<40%;(6)支链氨基酸/芳香氨基酸比值(BCAA/AAA)显著下降;(7)血氨水平明显升高;(8)血内毒素水平升高; (9)影像学检查提示肝脏体积进行性缩小;(10)血胆固醇水平明显降低。 (三)组织病理学诊断 组织病理学检查在肝衰竭的诊断、分类及预后判定上具有重要价值,但由于肝衰竭患者的凝血功能严重降低,实施肝穿刺具有一定的风险,在临床工作中应

肝衰竭诊疗指南解读 王宇明第三军医大学西南医院全军感染病中心 年月出台的《肝衰竭诊疗指南》(以下简称《指南》)是我国第一部有关肝衰竭的指南。国际上迄今为止仅见美国肝病联合会()于年月出台的有关《急性肝衰竭处理》的意见书,且范围局限。因此,我国的《指南》应属最为全面和广泛地反映了肝衰竭的临床诊疗现状。该《指南》由中华医学会感染病学分会和中华医学会肝病学分会的肝衰竭与人工肝学组组织撰写,先后经两个学会多次广泛征求意见,历时年余,终于出台。现将有关热点内容解读如下。 一、关于《指南》的总体构思 近年,国际上对肝衰竭的研究日益重视。最显著的标志,是美国于年成立了肝衰竭研究小组(),并作了大量工作;国际上有关急性肝衰竭过程的(肝肾综合征、肝性脑病及腹水个病理生理过程及急性肝衰竭的处理指南)相继出台;在各种肝病会议上及相关杂志中肝衰竭始终是重要内容。据不完全统计,近年我国的肝衰竭发病率和发病数有增无减,反映出病毒性肝炎(主要是乙型肝炎)所致重症化居高不下,而中毒、感染及外伤所致肝衰竭明显增多。为此,根据我国临床的实际需要,制订有关肝衰竭的诊疗指南,是必要的。 《指南》的制订中,突出了以下特色:①在我国首次从肝衰竭而不是重型肝炎角度制订指南,从 而拓宽了视野,突出了使用性;②始终遵循了循证医学的原则,即只要可能推荐意见均有文献依据,并将证据分为个级别,个等级;③反映了国内外肝衰竭研究的最新进展,针对本领域争议较多的特点,尽量求大同,存小异,力求反映当前专业学术界的最新共识;④由于篇幅限制,扼要反映了有关肝衰竭的定义和诱因、肝衰竭的分类和诊断、肝衰竭的治疗等个相对独立而又相互关联的部分。 二、关于肝衰竭的定义和诱因 一个值得关注的现象是,国外多称肝衰竭(),而国人多称肝功能衰竭。究其原因,可能与国外较看重整个肝脏,而国内较看重肝脏功能。由此联想到,在重症肝病研究的着眼点上,欧美国家较重视肝衰竭这一病理生理过程,而我国与日本等亚洲国家则较重视重型肝炎(日本称剧症肝炎)这一临床诊断。考虑到肝衰竭实为复杂的临床症候群,故《指南》的定义突出显示了它的多样性。 有关肝衰竭病因组成的差异,是多年来注意到的现象,也曾被认为是我国难以与国际接轨甚至是不可能接轨的主要原因。《指南》较为详细地列举了肝衰竭的各种原因,也指出了国内外的病因学差异。然而,同时还应看到,随着全球化的进程,众多差异正在缩小。例如,我国对乙酰氨基酚等西药中毒所致肝衰竭逐渐增多,而国外中药所致肝衰竭亦见增加;反之在病毒性方面,国内与或混合感染所致肝衰竭正在增加,而国外由于亚裔的大批移民,所致肝衰竭亦在增多。正如等在有关处理的指南中所指出的,的病因是最好的预后指征之一。既然肝衰竭包括了以肝坏死为主和失代偿为主的两大类症候群,同时的病因亦各不相同,这说明肝衰竭本身就是异质性的群体,就没有必要强调病因与接轨的关系了。同时,这种病因在预后上的差异更反映了针对病因的特异性治疗之重要性。 三、关于肝衰竭的分类和诊断 多年来,有关肝衰竭的分类和诊断一直是国内外讨论的核心内容。争执的焦点主要有:.对肝衰竭命名和分型方法不一致,在命名方面有多种名称,如急性肝衰竭(、)、暴发性肝衰竭(、),在分型上有急性肝衰竭(暴发型肝衰竭)、亚急性肝衰竭(亚暴发性肝衰竭),在分期上有超急性(< 日)、急性(如≤ 日、≤ 日及≤ 周等)、亚急性(如> 日、> 日及> 周等)、缓发性肝衰竭(, )及慢加急性肝衰竭(, )等。

第三节肝功能衰竭的诊断思路和步骤肝功能衰竭的诊断思路和步骤:首先,确定有无慢性肝病史及临床表现;其次,注重发现肝病到肝性脑病出现所历时间的长短;最后,关注大量功能性肝细胞的丧失及由其所导致的多系统证候群。其示流程图见附图。 (一)临床诊断 肝衰竭的临床诊断需要依据病史、临床症状和辅助检查等综合分析而确定。 1.急性肝衰竭 急性起病,在两周内出现以下表现者。 (1)极度乏力,并有明显厌食、腹胀,频繁恶心、呕吐等严重消化道症状和(或)腹水; (2)短期内黄疸进行性加深(血清总胆红素>171μmol/L或每日上升≥17μmol/L); (3)出血倾向明显,PTA<40%,且排除其他原因; (4)有不同程度的肝性脑病(A型); (5)肝脏进行性缩小。 2.亚急性肝衰竭 急性起病,在15日至24周出现以上急性肝衰竭的主要临床表现。 3.慢性肝衰竭 是指在慢性肝病、肝硬化基础上,肝功能进行性减退。其主要诊断要点:(1)有腹水或其他门脉高压表现;(2)肝性脑病(C型);(3)血清总胆红素>51.3μmol/L, 白蛋白<30g/L;(4)有凝血功能障碍,PTA≤40%。 (二)辅助诊断 (1)总胆红素升高;(2) 白蛋白或前白蛋白明显下降;(3) AST/ALT比值>1;(4)血清胆碱酯酶活力显著降低;(5)PTA<40%;(6)支链氨基酸/芳香氨基酸比值(BCAA/AAA)显著下降;(7)血氨水平明显升高;(8)血内毒素水平升高; (9)影像学检查提示肝脏体积进行性缩小;(10)血胆固醇水平明显降低。 (三)组织病理学诊断 组织病理学检查在肝衰竭的诊断、分类及预后判定上具有重要价值,但由于肝衰竭患者的凝血功能严重降低,实施肝穿刺具有一定的风险,在临床工作中应