血液学髓片

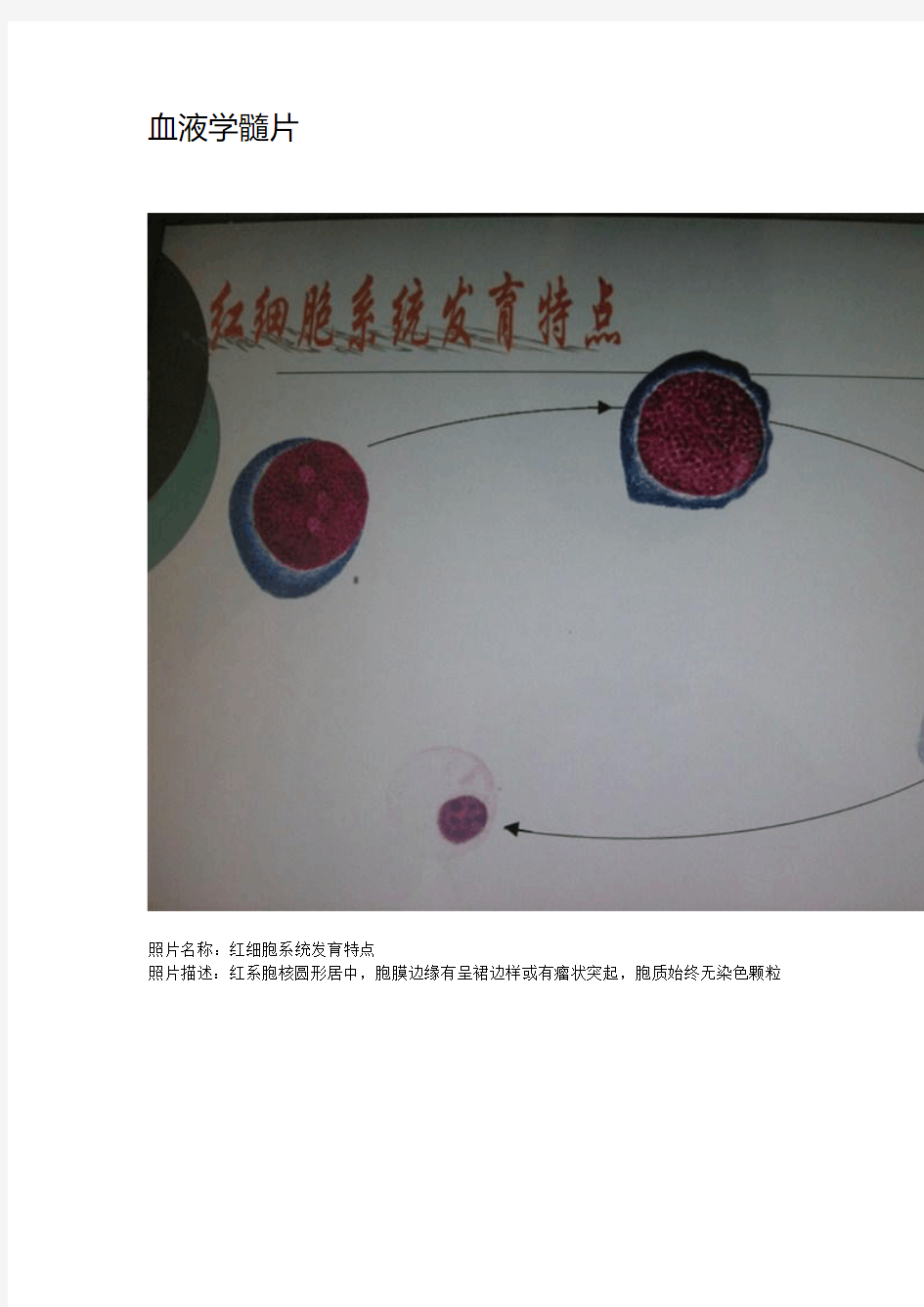

照片名称:红细胞系统发育特点

照片描述:红系胞核圆形居中,胞膜边缘有呈裙边样或有瘤状突起,胞质始终无染色颗粒

照片名称:徐建萍老师

照片名称:原始红细胞

照片描述:烧饼找的。原始红细胞与早幼红细胞大小差不多。直径15到20微米,有瘤状突起,核染色质呈粗颗粒状,核仁一到三个。胞质较多,深蓝色且不透明,有油画蓝感,核周淡染区。

照片名称:原始红细胞照片描述:卢瑞找的

照片名称:早幼红细胞

照片描述:戳奖找的。15到20微米,胞核圆形或椭圆,核染色质浓集呈粗颗粒状,核仁模糊或消失。胞质略增多,深蓝色,无颗粒。有瘤状突起,核周淡染区。

照片名称:早幼红细胞照片描述:烧饼找的

照片名称:中幼红细胞

照片描述:8到15微米,核圆,居中,占约一半体积,和染色质呈块状,副染色区明显(不一定都有)。胞质呈嗜多色性。

照片名称:晚幼红细胞

照片描述:7到10微米,胞核圆形,占一半以下,副染色区可见或消失,。胞质多,淡红色,接近于成熟红细胞颜色,无颗粒。

照片名称:晚幼红细胞

照片名称:粒细胞系统

照片名称:原始粒细胞和原始红细胞对比

照片名称:原始粒细胞2型

照片名称:原始粒细胞

照片名称:早幼粒细胞

照片名称:早幼粒细胞

照片名称:早幼粒细胞

照片名称:晚幼粒细胞

照片名称:中性杆状核粒细胞

照片名称:中性分叶核细胞

照片名称:嗜酸性粒细胞和中性中幼粒细胞

血液细胞形态学检查标准操作程序 一.目的:指导血液细胞形态学的检查。 二.该SOP变动程序:本操作程序的改变,可由任一使用本SOP的工作人员提出,并报下述人员批准:专业负责人、科主任。 三.具体内容 (一)原理:将血液制成细胞分布均匀的薄膜涂片,用瑞氏—吉姆萨复合染料染色后,在光学显微镜下油镜观察各类细胞的形态特征及数量变化,对血液系统及某些感染疾病有辅助诊断及疗效观察等意义。 (二)标本要求: 1.采血后推制厚薄适宜的血膜片,血膜应呈舌状,头、体、尾清晰可分。 2.推好的血膜应在空气中晃动,以促使其快干,以免细胞变形缩小。 (三)试剂准备:瑞氏—吉姆萨复合染液。 (四)仪器、器材要求:显微镜、洁净载玻片。 (五)操作具体步骤: 1.染色:平置玻片于染色架上,滴加染色液3~5滴,使其迅速盖满血膜约1min后,滴加 缓冲液5~10滴,轻轻摇动玻片或对准血片吹气,与染液充分混合,10~20min后用水冲去染液待干。 2.选择涂片细胞分布厚薄适宜、染色良好的区域在油镜下观察各类细胞的形态及数量变 化。 (六)结果判断 1.红细胞:正常形态呈双凹圆盘状、无核、平均直径7.2μm,染粉红色,外周血中无有核红细胞、异常形态红细胞量小于1%。 2.白细胞:正常外周血中白细胞分为中性杆状核粒细胞占1%~5%,中性分叶核粒细胞占50%~70%,嗜酸性粒细胞占0.5%~5%,嗜碱性粒细胞占0~1%,淋巴细胞占20%~40%,单核细胞占3%~8%,无幼稚细胞。 3.血小板:正常形态呈椭圆形及不规则形,无核、胞质中有嗜苯胺蓝颗粒,直径约2~4μm,多为2μm左右,呈单个或成堆分布。 (七)干扰因素 1.涂片要新鲜,涂片自然晾干后立即进行染色,如特殊情况下,一般不超过一周,否则,细胞蛋白质变性,使染色偏碱。 2.染色时间长短除与气温有关外,也与细胞增生情况、各批染液的性能有关,故要求将染色中的涂片在显微镜下观察,待颗粒清楚、核浆分明,着色满意后才终止染色,冲洗晾干待检。 3.染色过深得涂片可用瑞氏染液滴加于涂片上,马上冲洗;染色过浅可重染,先加缓冲液再加染色液,混合后复染到需要的深度。 (八)临床意义 (一)红细胞分布异常 1.红细胞分布异常:红细胞呈缗钱状分布,见于多发性骨髓瘤、巨球蛋白血症、高纤维蛋白原血症等,红细胞聚集成堆见于冷凝集素血症。 2.红细胞大小及染色异常 a.低色素性小红细胞增多:见于缺铁性贫血、海洋性贫血、骨髓增生异常综合症等。 b.正色素性或高色素性大红细胞增多,见于巨幼细胞性贫血、抗核酸代谢药物等影响。 3.异性红细胞 a.球形红细胞增多:见于遗传性球形红细胞增多症(常大于25%)、自身免疫性溶血性贫血等。

检验医学与临床2009年2月第6卷第3期LabMed(、fin.February2009,V01.6,No.3 骨髓细胞形态学教学的体会 郑维威,马雅静,程江(石河子大学医学院第一附属医院检验科,新疆石河子832008)【关键词】骨髓;细胞形态学;教学体会 中图分类号:R551.3文献标志码:B文章编号:1672—9455(2009)03一0227—02 《临床血液学检验》是医学检验专业的主干课程之一,其学 时量多,内容繁杂,细胞形态学教学占有很大的比例,学生们普 遍感到难以理解和记忆。细胞形态是一个较为抽象的内容,理 论知识枯燥乏味,实践中却又变化多端、难以辨认.一直是教学 中的重点和难点。随着科技的不断进步和检验仪器自动化的 广泛使用,各项参数在很短的时间内就可以出结果,然而在l临 床上通过显微镜检查了解血细胞的量变和质变,仍是诊断造血 系统疾病惟一直观、准确、可靠的指标。也是仪器无法替代的经 典方法。因此,如何搞好骨髓形态学教学,对培养一个合格的 检验人员来说非常重要。笔者结合自身实际,探索出几条切实 可行的方法,提高了教学质量,给同行们做个参考。 1加强理论课形态学教学。形成感官认识 本院医学检验专业招收的是五年制统招本科学生。本科 教育一直艇笔者教学的重中之重,它不仪强调“以能力为中 心”,一切服务于临床,同时在掌握一定理论知识的基础上,还 需要培养学生的实践能力、创新精神和综合素质,以增强学生 对岗位的适应能力和就业的竞争能力,为其更好地适应临床检 验工作及继续深造打下坚实的基础。笔者根据这一指导思想, 密切联系临床,充分利用各种教学资源,给学生介绍了临床上 最为常见的血液病种,并自己动手拍摄了典型的形态学图片。 同时充分利用丰富的网络资源和技术,下载了较为清晰、典型 的形态学图片,增强了学生形态学的感官认识,为实验教学打 下良好的基础。 2充分利用多媒体教学资源。巩固理论知识 奉院的《临床血液学检验》全部采用多媒体幻灯教学,在教 学过程中.笔者对细胞形态学进行介绍的同时,特别强调了其 复杂性和多样性。同种病例不同患者或同一患者不同次涂片 上所观察到的形态都不尽相同,与理论上有一定的差距,故在 实验教学中教师经常会遇到许多重复的问题。解答费时费力, 再加上学生多、教师少,在有限的时问内每个学生得到指导的 机会很少。根据这一情况,在每次实验课前,笔者利用15~20 min的时间播放了相关的视频文件,使学生们不仅在理论上得 到复习,又增添了其形态学的认识。之后,笔者再利用5~10 min的时间对理论课上介绍的形态学图片加以回顾和巩固,并 利用显微镜教学系统,对本节课所看标本进行讲解并结合自身 工作经验提出在实验中应该注意的问题。这样,学生在教师的 指导下,形态学功底有了很大提高。 3选择良好、典型的骨髓标本。加强学生交流、沟通能力 示范教学在形态学教学中起到了举足轻重的作用。在实 验课前.笔者选用推片、染色均良好的标本片,通过显微镜教学 系统演示给学生,然后让学生在显微镜下查找典型变化,提高 了学生识别细胞的水平。由于有的骨髓标本存放时间较长,细 胞形态已不典型,笔者随即淘汰了不易识别的标本,重新准备 了典型的骨髓教学片。在教学过程中,学生会向教师咨询疑难?227? 细胞,遇到这种情况,笔者并不是立即将答案告诉给学生,而是 请旁边的同学一起观察比较,相互交流识别要点和诊断依据, 既活跃了课堂气氛,加强了学生沟通交流、思考总结的能力,又 培养了他们独立分析和解决问题的能力,为日后从事形态学检 验工作打下良好的基础。 4开辟课外兴趣小组,加强讨论与交流 对细胞形态学教学而言,仅靠几十个学时的实验课是远远 不够的,并且容易淡忘。因此.利用课外活动时间开放实验室。 在学生中建立兴趣小组,对巩固和提高学生们的知识水平是十 分必要的。在课外兴趣小组讨论会上,学生们踊跃发言,将其 对一个细胞和一类疾病的理解描述出来,由带教教师或其他学 生加以补充,增强了师生互动,提高了教学效果。 5举行教学反馈。加强教与学的沟通 教与学是2个相辅相成、不可分割的整体,教师在认真备 课的同时,必须关注学生的学习效果。所以,笔者在一个学期 的理论和实验教学过程中,进行了3次教学反馈活动。第一次 安排在学期开始后的第2个星期,由带教教师对本学期的教学 任务做介绍,并就实验室开放情况及理论教学情况向学生征求 意见;第二次安排在教学中期,由学生们匿名填写教学反馈表, 针对教学上的优点和不足,笔者做了发扬和改进;最后一次安 排在学期末,根据一个学期的教学总体情况,对教学工作做总 结,倾听学生们的学习体会,对今后的教学工作有很大的指导 作用。 6利用实验报告沟通教与学.严格执行实验考核制度 实验报告是实验教学的最后一个环节,是学生展开思维活 动,理论联系实际的反映。要求学生必须认真书写,对所学各 种细胞进行绘图并附文字说明其特点,每次阅骨髓片均要发出 骨髓报告。带教教师以高度的责任心认真批改,并根据实验报 告的书写情况提出意见和建议,以便在下一次实验课中进行总 结,指导学生提高鉴别各种细胞的能力。为考查学生识别细胞 的技术和水平,笔者将实验考核与理论考试分开,采用封闭循 环式单独辨认细胞的方法进行考核,即事先将学生集中到考场 的邻室隔离,宣布考场规则及纪律,分发考卷,考生根据学号依 次进人考场,每次考核20人。学生需按固定路线依次辨认20 个不同类型、不同阶段的细胞,每分钟换一个位置.考核完毕者 立即离开考场,然后转换视野或更换标本后再进行另一组考 核,使考生问没有交流舞弊的机会,最终的实验考核按20%的 比例计人总成绩。本科室正在尝试使用口试的方法考核学生 的掌握情况,即让学生观察一张骨髓片,描述其形态学特点,最 终给出初步诊断意见和结论,准备从下一届学生中开始实行。 7加强软件建设.不断提高教师水平 教学过程是由教师和学生2个方面共同完成的.带教教师 的水平直接影响教学效果。因此,培养合格的师资队伍是搞好 细胞形态教学的前提和关键。本科室在选择带教教师的过程万方数据

血细胞形态特征和常见血液病的血液学特征 第一节血细胞的生成、发育规律及正常形态学特征 一、血细胞的生成: (一)红细胞系统(红系) 多能干细胞髓系干细胞红系祖细胞 原红早幼红中幼红晚幼红网织红红细胞 分裂次数 1次 1次 2次无 故一个原红可生成16个红细胞。 (二)粒细胞系统(粒系) 多能干细胞髓系干细胞粒单系祖细胞粒系祖细胞 原粒早幼粒中幼粒(三种)晚幼粒杆状核粒细胞分叶核粒细胞分裂次数 1次 1次 2-3次无 故一个原粒可生成16个以上成熟粒细胞。 (三)单核细胞系统 多能干细胞-------------单核细胞 -------进入组织成为组织细胞---------抗原刺激成为巨噬细胞。 (四)淋巴浆细胞系统 全能干细胞淋系干细胞淋系祖细胞(B)原始淋巴(B)幼稚淋巴细胞(B)淋巴细胞(B)原始浆细胞幼稚浆细胞浆细胞 (五)巨核细胞系统 多能干细胞---------------产板巨------裸核、血小板 二、各期细胞正常形态学特征 【红细胞系统】 (一)各期红细胞的形态特点 1.原始红细胞(pronormoblast): 胞体:直径15~20μm、圆形或椭圆型,边缘常有钝角状或瘤状突起。 胞核:圆形、居中或偏于一旁,约占细胞直径的4/5,核染色质呈颗粒状,比原始粒红细胞粗而密,核仁1-2个,大小不一,染浅蓝色。 胞质:量少,深蓝色,不透明,有油画蓝感,在核周围常形成淡蓝区。 2. 早幼红细胞(eary normoblast) 胞体:直径10-18μm、圆形或椭圆型。 胞核:圆形或椭圆型,占细胞2/3以上,居中或稍偏位,核染色质可浓集成粗密小块,较原红细胞粗糙,核仁模糊或消失。 胞质:量多,染不透明蓝或深蓝色,仍可见瘤状突起及核周淡蓝区。

一、正常粒细胞系统形态? 1、原始粒细胞:胞体直径10~18μm,圆形或类椭圆形。胞核较大,约占细胞的2/3以上,圆或类椭圆形,居中或略偏位,核染色质呈细砂粒状,均匀、平坦如一层薄砂,无浓集。核膜薄较模糊,染成淡红色。核仁2~5个,较小,清楚。胞质量少,染成淡蓝或深蓝似天蓝色,透明绕于核周,无颗粒。过氧化物酶染色阴性,但后期有时也可呈阳性反应。 2、早幼粒细胞:胞体直径12~20μm,较原粒细胞大,圆或椭圆形。胞核大,圆或类椭圆形,位于中央或偏位。核染色质呈粗粒状,较原粒粗,开始聚集。核仁可见或消失。胞质量较多,呈淡蓝、蓝或深蓝色,浆内含大小、形态和多少不一的紫红色非特异的天青胺蓝颗粒,分布不均。过氧化物酶染色阳性。 3、中幼粒细胞: (1、)中性中幼粒细胞:胞体直径10~18μm,圆形。胞核椭圆形或一侧开始扁平,,染色质聚集呈索块状,核仁消失。胞质量多,淡红色,内含中等量、大小较一致的特异的中性颗粒,常伴有少数非特异性颗粒。 (2)嗜酸性中幼粒细胞:胞体直径15~20μm,胞核与中性中幼粒细胞相似。胞质内充满粗大、均匀、排列紧密、橘红色的特异性的嗜酸性颗粒。 (3)嗜碱性中幼粒细胞:胞体直径10~15μm,胞核椭圆形,轮廓不清楚,核染色质较模糊。胞质内及核上含有数量不多、排列零乱、大小不等的紫黑色特异的嗜碱性颗粒。 4、晚幼粒细胞 (1、)中性晚幼粒细胞:胞体直径10~16μm,呈圆形。胞核明显凹陷呈肾形、马蹄形、半月形,但其核凹陷程度一般不超过核假设直径的一半。核染色质粗糙,排列更紧密,核仁消失。胞浆量多,染浅红色,充满中性颗粒。 (2、)嗜酸性晚幼粒细胞:胞体直径10~16μm,胞核在中央或偏一侧,呈肾形或椭圆形。核质充满着嗜酸性颗粒,其颗粒粗大呈橘红色,大小一致,但有时见到深褐色或紫棕色颗粒。 (3、)嗜碱性晚幼粒细胞:胞体直径10~14μm。胞核固缩呈肾形,轮廓模糊。胞质内及核上含有少量、分布不匀的嗜碱性颗粒。 5、杆状核粒细胞: (1、)中性杆状核粒细胞:胞体直径10~15μm,圆形。胞核凹陷程度超过核假设直径的一半,核径最窄处大于最宽处1/3以上,形态弯曲成带状,粗细均匀,核染色质粗糙呈块状,也可见核呈“S”形、“U”形或“E”形,核两端钝圆染深紫红色。胞质充满中性颗粒。 (2、)嗜酸性杆状核粒细胞:胞体直径11~16μm,圆形。胞核与中性杆状粒细胞相似。胞质充满着粗大的橘红色嗜酸性颗粒。 (3、)嗜碱性杆状核粒细胞:胞体直径10~12μm。胞核呈模糊杆状。胞质内及胞核上含有紫黑色、大小不匀、数量较少的嗜碱性颗粒。 6、分叶核粒细胞: (1、)中性分叶核粒细胞:胞体直径10~14μm,圆形。胞核分叶状,叶与叶之间有细丝相连或完全断开,或者虽未断开,但有粗而明显的切痕。核常分2~5叶,核染色质浓集或呈较多小块,染深紫红色。胞质丰富,染淡红色,浆内分布着细小紫红色中性颗粒。 (2、)嗜酸性分叶核粒细胞:胞体直径11~16μm。胞核多分为两叶。胞质充满着粗大呈橘红色嗜酸性颗粒。 (3、)嗜碱性分叶核粒细胞:胞体直径10~12μm。胞核可分3~4叶或分叶不明显,常融合呈堆集状。胞质嗜碱性颗粒呈紫黑色,大小不一,分布不均,常掩盖在核上,以致核的形态看不清,有时很难确定为哪一个阶段细胞。

血液细胞形态学检验山东省临检中心张炳昌 血液骨髓疾病实验诊断标准化 血液骨髓疾病实验诊断标准化 1.理论依据:FAB诊断标准等 2.血液分析正确、合理、科学应用 3.诊断手段:MIC-M 4.方法标准化及可溯性 5.基础形态标准化 6.方法的实用性和互补性(形态、化学染色、免疫组 化、流式细胞、FISH 、染色体分析及PCR 等) 7.人员技术因素、综合的知识体系 8.环境、设备、试剂、方法因素 第一部分血液细胞分析仪进展 细胞形态学检验 临床需要 维护患者利益 保护检验工作者 血液分析系统 血液细胞分析仪 推片机(自动染色+烘干) 细胞阅片机 血液细胞分析仪按WBC分类 (群)分类: 两分群:第一细胞群(小细胞群)主要为淋巴细胞LYM;第二亚群(单个核细胞MONO+EC+BO+GRAN)。 三分群:第一细胞群(小细胞群)主要为淋巴细胞LYM;第二亚群(单个核细胞MONO、EC、BO);第三亚群相当于GRAN。 五分类:发展为应用血细胞的五分类计数的技术,而进一步把嗜酸性粒细胞、嗜碱性粒细胞、幼稚细胞区分开来。LYM+ MONO+EC+BO+GRAN及幼稚细胞。

多参数进展 1.红细胞多参数 2.白细胞多参数 3. 血小板多参数 4.网织红细胞多参数 5.幼红细胞参数 6.原始、幼稚细胞多参数等 7.血小板计数校正:激光法+荧光染色 常见的五分类技术一般采用的检测方法进展 一、VCS技术 ①VOLUME或称为电阻抗法(即是利用细胞的体积)。 ②高频电磁波传导(Conductivitiy或称射频法。 ③激光散射(LIGHT SCATTER或称光散射)。VCS技术(电阻抗、射频及激光散射)检测 方法 其中V代表体积测量,也就是传统的电阻法原理,可将体积大小差异显著的淋巴细胞和粒细胞分开; S代表高频电导性,该技术可直接测量细胞内部结构间的差异,了解细胞内部核浆比例和细胞内化学成分, 可辨别细胞体积相同而内部性质不同的细胞,可将体 积相近的淋巴细胞和嗜碱性细胞区分开,因为他们的 核质比例明显不同。 S代表激光散射,它可穿透细胞,探测细胞内核分叶状况和颗粒情况,通过分析光散射信息对细胞内颗粒 性进行分析,细胞内颗粒粗的光反射强,因此可以用 于单核细胞和三种粒细胞的区分。通过综合处理三个 参数的特性,可全面对白细胞的各种特征进行综合评 价分析,得到五项白细胞分类结果。 二、激光散射+白细胞化学染色 即是在稀释液中加入过氧化酶(MPO)的底物及现色剂,根据白细胞的对MPO的反应分类。 光散射和细胞化学染色检测方法 机型:德国Bayer的ADVIA 120等 检测原理:主要是用溶血素破坏红细胞,利用中性粒细胞浆里含有的MPO>单核>原始、淋巴、嗜酸、嗜碱的性质,用固定酶,然后加显色剂,沉淀定位酶,最后由光散射与细胞的大小进行分类。其用二维光散射方式分析血析血小板,使小红细胞、红细胞碎片与血小板更容易分辨,大大提高了血小板测定的准确度和精密度。

骨髓细胞检验 一、骨髓的取材 骨髓取材方式主要有两种,即骨髓穿刺术及环钻术,后者又称骨髓活检。特别适合用于“干抽”情况下且可看到造血组织的天然结构,能判断造血组织与脂肪组织的比例,有助于对再生障碍时病情严重程度的估计,也有助于骨髓纤维化、骨髓转移癌及MDS 的诊断。 (一)骨髓穿刺部位 1. 胸骨穿刺在第二与第三肋骨之间的胸骨正中线上穿刺,穿刺针长度固定在1cm 以下。 2. 脊突穿刺第三、四腰椎脊突为穿刺点,在此处进行穿刺。 3. 髂前上棘穿刺髂骨前上棘后约3cm 处。 4. 髂后上棘穿刺此处骨质较薄,容易穿刺,骨髓液较丰富,若作骨髓培养,须取 5ml~10ml 骨髓液。 (二)骨髓穿刺时应注意的问题骨髓穿刺一般由临床医生自行操作,检验人员也应了解以下有关问题: 1. 穿刺前必须向患者作耐心的解释,以尽量减少患者的恐惧心理。 2. 穿刺术必须严格无菌操作,盛骨髓的玻片不能接触穿刺针头。 3. 骨髓抽取量不宜过多,一般以少于0.2ml 为最好。抽量过多可导致外周血液稀释,失去 诊断意义。穿刺困难时,只要针芯有一小滴骨髓即可涂片,若需要作细菌培养或其他检 查,也应先抽少量涂片,然后再抽所需量。 4. 干抽的意义干抽是指多部位多次穿刺均抽不出骨髓。可见于骨髓造血细胞异常增生,如 白血病、真性红细胞增多症等,更易见骨髓纤维化症。肯定干抽时可用环钻术取活检标 本,同时将环钻针内沾有的骨髓液涂片。 5. 骨髓液稀释此情况由于吸取骨髓液用力过大或穿刺针头刺入骨髓血窦所致,可见涂片上 骨髓小粒及脂肪滴减少,各阶段细胞比例失调,中性粒细胞分叶核>杆状核,无巨核细 胞、组织嗜碱细胞、网状细胞等。 6. 穿刺部位的差异骨髓造血组织分布不均,且某些病变也可限于局部,因此穿刺部位的不 同,其结果可有显著差异。如再生障碍性贫血,特别是慢性再障,往往远心部位的髂骨 最易首先受损,棘突次之,而胸骨则可再生良好。即或是同一部位的髂骨也有灶性增生 现象,可致两次穿刺结果不相同。某些疾病诊断阳性率也因穿刺部位而异。多发性骨髓 瘤、转移癌时,均以病变部位穿刺阳性率最高。因此对一些疑难病例最好是多部位穿 刺。 7. 死亡病例若需作骨髓穿刺明确诊断时,应在死亡后半小时内进行。 (三)骨髓穿刺成功的指标 1. 在抽搐骨髓的瞬间,病人有特殊的疼痛感。 2. 在黄白色的骨髓小粒,多集中于片尾部。 3. 镜下有骨髓内特有的细胞,如巨核细胞、幼红细胞、浆细胞及网状细胞等。 4. 粒细胞的杆状核与分叶核的比值大于外周血,网织红细胞、有核细胞值均应高于外周 血。 二、骨髓涂片 骨髓涂片的制备是一项重要的工作,绝对不可忽视。有时骨髓取材良好,但由于玻片的不清洁或推片技术不佳,而不能得到满意的涂片。如涂片太厚细胞重叠则无法辨认细胞的结构;涂片太薄,细胞过于分散,则影响检查速度和准确性,甚至漏诊或误诊。因此必须制备薄厚适宜、分布均匀的涂片。

临床血液学——细胞形态学检验 1.造血:造血器官生成各种血细胞的过程。能够生成并支持造血细胞分化、发育、成熟的组织器官称为造血器官。 2.胚胎期造血分为:中胚叶造血、肝脏造血和骨髓造血;出生后的造血分为:骨髓造血和淋巴造血。 3.髓外造血(EH):正常情况下,胎儿出生2个月后骨髓以外的组织如肝、脾、淋巴结等不再制造红细胞、粒细胞和血小板,但在某些病理情况下,如骨髓纤维化、骨髓增生性疾病及某些恶性贫血时,这些组织又可重新恢复其造血功能,称为髓外造血。 4.造血微环境(HIM):由骨髓基质细胞、微血管、神经和基质细胞分泌的细胞因子构成,是造血干细胞生存的场所。 5.造血干细胞(HSC):由胚胎干细胞发育而来,具有高度自我更新能力和多向分化能力,在造血组织中含量极少,形态难以辨认的类似小淋巴细胞样的一群异质性的细胞群体。 6.脾集落形成单位(CFU-S):能形成脾结节的干细胞。 7.造血祖细胞(HPC):是指一类由造血干细胞分化而来,但部分或全部失去了自我更新能力的过渡性、增殖性细胞群,也称为造血定向干细胞。 8.骨髓间质干细胞(MSC):是一种成体干细胞,具有多向分化潜能和高度自我更新能力等干细胞的共性,可在不同环境中分化成不同种类的细胞,如成骨细胞、脂肪细胞、心肌细胞和血管内皮细胞。 9.细胞凋亡:是细胞死亡的一种生理形式,是调控机体发育、维护内环境稳定、由基因控制的细胞自主的有序死亡,又称为程序性细胞死亡。 10.无效造血:幼红细胞在骨髓内分裂成熟过程中发生的“原位溶血”,或红细胞进入循环后很快被破坏,称无效造血。

粒系 1、原始粒细胞:胞体直径10-20微米,圆形或类圆形,胞核较大,圆形或类圆形,居中或略偏位,约占细胞的2/3,核染色质呈细粒状染淡紫红色,排列均匀,平坦如一层薄纱,无浓集,核膜较模糊,核仁2-5个,较小,清楚,胞质量少,呈水粉画蓝色,绕于核周,一般无颗粒。 2早幼粒细胞:胞体直径12-25微米,比原始粒细胞大,园形或椭园形。胞核大,圆形或椭圆形,居中或偏位,核染色质开始聚集,比原始粒细胞粗糙,核仁清晰可见、模糊或消失。胞质量较多,呈淡蓝、蓝或深蓝色,有时在核凹陷处可见淡染或无色区域称初浆。胞质内含

骨髓细胞形态学 骨髓细胞形态学血细胞发育形态演变规律要点原始成熟胞体:大小胞质:量少多色深蓝浅蓝或灰(红)颗粒无有(特异或非特异)胞核:量大小形态圆不规则(或消失)染色质疏松细致紧密粗糙色淡紫色深紫色核仁:可见消失血细胞形态分析要点涂片质量:a.厚薄b.染色c.部位选取细胞发育连贯性:注意细胞发育过程中各阶段的主要特征.结合细胞功能:细胞发育与细胞功能具密切关系粒细胞系一.原始粒细胞正常较少见生存期一天分裂一次胞体大小~μm胞质少色呈天蓝色无颗粒胞核较大位于胞体中央或稍偏一旁染色质呈紫红色纤细的颗粒体非常匀薄而平坦状如薄纱。 核仁清晰呈淡蓝色或无色体积较小约~个。 过氧化物酶染色阴性但后期有时可呈阳性反应为局限性粗颗粒状。 二.早幼粒细胞较原始粒细胞多时间为天分裂次胞体大小μm。 胞质量较多呈淡蓝、蓝或深蓝色。 近核凹陷处常有一淡染区。 此区域首先出现颗粒另整个胞质部分可含有多小不一粗大而不规则的紫红色嗜天青颗粒(高尔基复合体)其数量在初期时的几粒至晚期时可多至整个胞质内胞核仍较大可偏于细胞一侧。 染色质开始聚集呈粗粒网状。 核仁可见或不清晰(个)。 过氧化酶染色阳性。

三.中幼粒细胞较多生存时间天分裂次。 由于胞体中高尔基复合体还生产三种不同的特异性颗粒即中性、嗜酸和嗜碱颗粒。 若胞浆中出现此类颗粒即进入中幼阶段随之嗜天青颗粒逐步减少。 三种中幼粒中嗜酸粒细胞体积最大(μm)、中性粒细胞居中(μm)、嗜碱粒细胞最小(μm)三种细胞各自继续发育成熟。 胞核占胞体左右椭圆形或一侧开始偏平可能出现凹陷染色质聚集呈粗颗粒网状排列或索块状。 核仁基本消失偶见残存核仁。 过氧化物酶染色阴性。 三种特异性颗粒特征中性嗜酸嗜碱大小较一致大小一致大小不等分布均匀分布均匀分布不均染淡紫红色排列紧密排列无序颗粒圆润粗颗粒不规则大染橘红色染紫黑色(早期可染褐色)四.晚幼粒细胞较多生存时间天无分裂功能晚幼粒细胞是于中幼粒细胞的基础上更进一步分化已失去增殖功能主要体现在生理功能的更趋成熟。 胞体渐小中性μm嗜酸μm嗜碱μm。 胞质量较丰富特异性颗粒更多更成熟非特异性颗粒基本消失。 胞核其染色质更紧密呈粗条块状。 常、异染色质分界明显核凹陷更明显(嗜碱粒细胞此期起因颗粒覆盖于核上常无法分辨核形)。 过氧化物酶染色强阳性。

实验十一骨髓涂片细胞形态学检查 Morphologic examination of bone marrow smear 试剂器材 正常骨髓涂片、光学显微镜、香柏油、擦镜纸、镜头清洁液。 实验内容 一、粒系细胞形态观察 (一)粒系细胞形态的总特征 1.胞体规则。 2.胞核有明显的变化规律(圆形→椭圆形→一侧偏平→肾形→杆状→分叶) 1.胞质中的颗粒也有明显的变化规律(无颗粒→非特异性颗粒出现→特异性颗粒出现→特异性颗粒增多、非特异性颗粒减少→特异性颗粒)。 (一)粒系各期细胞形态 1.原始粒细胞:圆形或椭圆形,直径10μm~18μm左右。胞核大,呈圆形或椭圆形,可以有浅的凹陷。有2至5个较小而清楚的核仁,染色质呈淡紫红色,细致均匀平坦,如一层薄纱。胞质少,无颗粒或少量嗜天青颗粒(称 副原粒),胞质均匀透明,染天蓝或深蓝色核周常无淡染区。 2.早幼粒细胞:较原粒细胞大,直径12μm~25μm左右。外形与原粒细胞相似,平均直径可达15μm。胞核较原粒细胞略小,圆形或椭圆形,随细胞发育逐渐出现凹陷,核内常染色质仍占优势,但异染色质在核周的凝集较原粒细胞明显,核仁常见。胞质比原粒细胞丰富,胞质内开始出现一些紫红色非特异性嗜苯胺蓝颗粒,大小、形态不一,分布不均,可盖于核,染浅蓝色。 3.中性中幼粒细胞:比早幼粒细胞小,直径10μm~18μm左右。外形呈圆形或椭圆形,有时外形较不规则。胞核较早幼粒小,可有凹陷,核内常染色 质相对减少,异染色质在核周凝集进一步增加,并逐渐向胞核中央发展,两种染色质的比例相近,核仁少见。胞质更丰富,胞质内常出现很多特异性颗粒,可分为中性、嗜酸性和嗜碱性颗粒。中性颗粒呈淡红色,非常细小、均 匀而密集,如粉末状;嗜酸性颗粒较粗大,形如小珠,橘黄或土黄色,分布 均匀,充满胞质;嗜碱性颗粒呈深紫蓝色,大小不规则,排列凌乱,常盖于 核上,以致核形不易看出,胞膜也常常显得不完整。胞质呈浅红色或浅蓝色,常被特异性颗粒掩盖了颜色。 4.中性晚幼粒细胞:略小于中幼粒细胞。直径10μm~16μm左右。胞核较小,肾形或凹陷明显,凹陷程度<1/2假设直径。两端圆钝。核内异染色质占优势,仅有少量常染色质位于近中央部位。无核仁。胞质比中性中幼粒细胞多,有较多的特异性颗粒。胞质淡红色,常被增多的颗粒掩盖。 5.中性杆状核粒细胞:略小于晚幼粒细胞。直径10μm~15μm左右。胞核弯曲成带状,核凹陷更深,超过假设核直径的一半,或核最窄径大于最宽径的1/3。可呈马蹄形或S形,粗细均匀,两端钝圆,尚未分叶。染色质粗糙,排列更紧密,呈细块状,染深紫红色。胞质同晚幼粒细胞。 6.中性分叶核粒细胞:平均直径10~14μm。核一般分3~4叶,各叶之间有异染色质丝相连,无核仁。胞质多,同杆状核粒细胞。 二、红系细胞形态观察 (一)红系细胞形态的总特征 1.核圆、居中。 2.胞质中无颗粒。

血细胞形态学检验 血细胞形态学检验 (一)异常红细胞 1.红细胞大小异常 小红细胞 临床意义: 增多:血红蛋白合成障碍如缺铁性贫血、海洋性贫血。 大红细胞 临床意义: 增多:溶血性贫血、巨幼红细胞性贫血。 巨大红细胞 临床意义: 叶酸或维生素B12缺乏性巨大幼稚红细胞性贫血。 红细胞大小不等 临床意义: 严重增生性贫血,以巨幼红细胞性贫血最明显。 2.红细胞形态异常 球形红细胞 临床意义: 常见于遗传性球形细胞增多症;自身免疫性溶血性贫血;异常血红蛋白病。 椭圆形红细胞 临床意义: 正常人不超过15%;增多:高于25-50%对遗传性椭圆细胞增多症有诊断价值;大细胞性贫血可达25%,其它贫血也有不同程度增多。 靶形红细胞 临床意义: 主要见于地中海性贫血、严重的缺铁性贫血、血红蛋白病、肝病、脾切除后及阻塞性黄疸。镰形红细胞 临床意义: 主要见于遗传性镰形红细胞增多症。 口形红细胞 临床意义: 正常<4%,增多见于口形细胞增多症、急性乙醇中毒。 棘形红细胞 临床意义: 主要见于棘形细胞增多症(可高达70-80%),严重肝病或制片不当。 皱缩红细胞 临床意义: 可见于急性铅中毒、尿毒症等,也可见于血片干燥太慢。 锯齿红细胞 临床意义: 主要见于尿毒症、微血管病性溶血性贫血、丙酮酸激酶缺乏症、阵发性睡眠性血红蛋白尿症。

裂片细胞 临床意义: 指红细胞碎片,主要见于DIC、微血管病性溶血性贫血、心源性溶血性贫血、化学中毒、肾功能不全、血栓性血小板减少性紫癜等。 3.染色异常 着色过浅 临床意义: 红细胞中心淡染区扩大,多见于缺铁性贫血、地中海贫血及血红蛋白病。 着色过深 临床意义: 中心淡染区不见,多见于先天性溶血性能贫血及大细胞性贫血。 嗜多色性红细胞 临床意义: 为一种未成熟的红细胞,主要见于增生性贫血。 4.红细胞结构异常 嗜碱点彩红细胞 临床意义: 铅、铋、汞中毒。 卡波环 临床意义: 见于恶性贫血、溶血性贫血、铅中毒等。 豪周氏小体 临床意义: 见于增生性贫血、脾切除后、巨幼细胞性贫血、恶性贫血等。 有核红细胞 临床意义: 正常外周血片中不见,可见于溶血性贫血、急慢性白血病、红白血病、髓外造血及严重缺氧等。 缗钱状红细胞 临床意义:见于多发性骨髓瘤。 (二)异常白细胞 1.中性粒细胞核象变化 核左移 临床意义: 外周血中中性杆状核细胞增多>7%,常见于感染。如晚幼粒、中幼粒等细胞增多见于类白血病、白血病。伴白细胞总数增高常见于急性化脓性感染;白细胞总数不增高或减低常见于严重感染、机体抵抗力低下时,如伤寒、伴感染中毒性休克的败血症等。 核右移 临床意义: 指外周血中不仅中性分叶核细胞增多,且分叶过多,常见4-5叶(正常3叶)。为造血功能衰退或造血物质缺乏的表现。常见于营养性巨幼细胞性贫血和使用代谢药物后。 2.中性粒细胞毒性变化 细胞大小不均 临床意义:

一、骨髓的取材 骨髓取材方式主要有两种,即骨髓穿刺术及环钻术,后者又称骨髓活检。特别适合用于“干抽”情况下且可看到造血组织的天然结构,能判断造血组织与脂肪组织的比例,有助于对再生障碍时病情严重程度的估计,也有助于骨髓纤维化、骨髓转移癌及MDS的诊断。 (一)骨髓穿刺部位 1.胸骨穿刺在第二与第三肋骨之间的胸骨正中线上穿刺,穿刺针长度固定在1cm 以下。 2.脊突穿刺第三、四腰椎脊突为穿刺点,在此处进行穿刺。 3.髂前上棘穿刺髂骨前上棘后约3cm处。 4.髂后上棘穿刺此处骨质较薄,容易穿刺,骨髓液较丰富,若作骨髓培养,须 取5ml~10ml骨髓液。 (二)骨髓穿刺时应注意的问题 骨髓穿刺一般由临床医生自行操作,检验人员也应了解以下有关问题: 1.穿刺前必须向患者作耐心的解释,以尽量减少患者的恐惧心理。 2.穿刺术必须严格无菌操作,盛骨髓的玻片不能接触穿刺针头。 3.骨髓抽取量不宜过多,一般以少于为最好。抽量过多可导致外周血液稀释,失 去诊断意义。穿刺困难时,只要针芯有一小滴骨髓即可涂片,若需要作细菌培 养或其他检查,也应先抽少量涂片,然后再抽所需量。 4.干抽的意义干抽是指多部位多次穿刺均抽不出骨髓。可见于骨髓造血细胞异 常增生,如白血病、真性红细胞增多症等,更易见骨髓纤维化症。肯定干抽时 可用环钻术取活检标本,同时将环钻针内沾有的骨髓液涂片。 5.骨髓液稀释此情况由于吸取骨髓液用力过大或穿刺针头刺入骨髓血窦所致, 可见涂片上骨髓小粒及脂肪滴减少,各阶段细胞比例失调,中性粒细胞分叶核 ﹥杆状核,无巨核细胞、组织嗜碱细胞、网状细胞等。 6.穿刺部位的差异骨髓造血组织分布不均,且某些病变也可限于局部,因此穿 刺部位的不同,其结果可有显着差异。如再生障碍性贫血,特别是慢性再障, 往往远心部位的髂骨最易首先受损,棘突次之,而胸骨则可再生良好。即或是 同一部位的髂骨也有灶性增生现象,可致两次穿刺结果不相同。某些疾病诊断 阳性率也因穿刺部位而异。多发性骨髓瘤、转移癌时,均以病变部位穿刺阳性 率最高。因此对一些疑难病例最好是多部位穿刺。 7.死亡病例若需作骨髓穿刺明确诊断时,应在死亡后半小时内进行。 (三)骨髓穿刺成功的指标 1.在抽搐骨髓的瞬间,病人有特殊的疼痛感。 2.在黄白色的骨髓小粒,多集中于片尾部。 3.镜下有骨髓内特有的细胞,如巨核细胞、幼红细胞、浆细胞及网状细胞等。 4.粒细胞的杆状核与分叶核的比值大于外周血,网织红细胞、有核细胞值均应高 于外周血。 二、骨髓涂片 骨髓涂片的制备是一项重要的工作,绝对不可忽视。有时骨髓取材良好,但由于玻片的不清洁或推片技术不佳,而不能得到满意的涂片。如涂片太厚细胞重叠则无法辨认细胞的结构;涂片太薄,细胞过于分散,则影响检查速度和准确性,甚至

外周血细胞形态学检验及诊断技巧 主讲:卫生部医院 天林 录制:卫星卫生科技教育网 监制:卫生部科教司 一.概述 (一)血细胞形态学基本概念 (二)血细胞形态学检查方法 (三)血液学及血细胞形态学临床应用 (四)临床/形态学诊断与血液学检验及专业人员素质问题二.血细胞染色法 (一)细胞染色机理 (二)瑞氏染色 (三)姬姆萨染色 (四)瑞氏-姬姆萨染色液鉴定 (五)瑞氏-姬姆萨混合染色 三.形态学与血液检查与自身特性 (一)血常规 (二)白细胞分类 (三)骨髓外周血细胞形态学及分类 (四)血细胞涂片特性 四.血细胞形态学采样、制片与检查程序 (一)采样、制片、染色工序至关重要 (二)染色 五.外周血细胞形态学检验技巧 (一)WBC形态学 (二)红细胞形态学 (三)出现有核(/巨幼)红/幼粒细胞意义 (四)血小板巨核细胞 六.外周血细胞形态学检查步骤、注意事项及检查报告书写容

(一)注意事项 (二)外周血涂片检查步骤 (三)外周血涂片报告容 一、概述 (一).血细胞形态学基本概念 (二)血细胞形态学检查方法 (三)血液学及血细胞形态学临床应用 (四)临床/形态学诊断与血液学检验及专业人员素质问题 一.概述 血细胞形态学是血液病基础诊断与血液学检验的重要项目 ●正常人的血液及造血器官中,各种血细胞的数量有一定的正常围,不同血细胞及细胞发育的不同阶段有一定形态结构特点。 ●观察血细胞形态和数量及其比例的变化来研究造血器官的结构和功能是血液学的重要组成部分,是诊断造血系统疾病最基本、被临床普遍应用的最简便实用的检查方法。 ●在造血系统疾病发生造血功能紊乱,引起血细胞形态学的量和质的改变。在临床各科某些原发性疾病患者出现继发性血液学形态学的病理改变,籍以了解患者机体状况如感染(细菌、病毒、寄生虫、药物)等反应。 ●血细胞形态学检查是为临产提供诊断依据,应备有患者的临床表现基础检查初步诊断的病历 摘要,才能进行形态学检查。必要时还要做骨髓活检(切片、活检材料滚片、活检穿刺针残液图片)细胞化学染色,免疫学表型等检查的必备程序。 ●血细胞形态学检查应包括外周血和骨髓两部分组成,必须平行进行检查。外周血细胞改变往 往反映骨髓病变的重要信息,有利于诊断。 ●疑似血液病和血液学检查异常情况不能只依赖使用分析仪做血常规检查而废弃镜下血涂片细 胞形态学检查的错误倾向。 二)细胞形态学检查方法 1.光镜细胞形态学;细胞形态学的基本容和常用的检查方法,广泛用于临床方法。 2.细胞化学染色:是细胞和化学两者相结合的形态学方法,保持细胞完整组织结构显示化学结构成分-定性/半定量,主要用于白血病分型鉴别诊断 3.相差镜检查:用于观察活细胞的部结构及活动,细胞生长成熟衰亡过程及对各种刺激的反应4.荧光显微镜检查用荧光染色血细胞,常用于DNA、RNA的检查。近年来由于流式细胞仪的应

骨髓细胞形态学检查 一.填空题 1.骨髓细胞形态学检查的方法有、、、。 2.骨髓细胞形态学检查的适应症有、、、、、。 3.骨髓穿刺检查的禁忌症为。 4.血细胞发育过程中:其细胞大小一般由到; 核质比例一般由到; 核染色质一般由到。 5.原始红细胞直径是,原始粒细胞直径是,晚幼红细胞直径是。 6.骨髓增生程度共分级。 7.粒红比例正常为。 8.粒红比例增高见于、、。 9.过氧化物酶染色常用于对与的鉴别。 10.在急性化脓性细菌感染时中性粒细胞碱性磷酸酶积分多,急性粒细胞性白血病时多。 11.粒细胞增多见于、。 12.红细胞增多见于、、。 13.淋巴细胞绝对值增多见于、、、。14.淋巴细胞相对值增多见于、。 15.正常骨髓象中,粒细胞系统约占有核细胞的 %; 幼红细胞约占有核细胞的 %; 淋巴细胞约占有核细胞的 %。 二、判断题 1.在血细胞发育过程中,红细胞系的核由不规则形变为圆形。() 2.幼巨核细胞比原始巨核细胞大。() 3.晚幼粒细胞可见核仁。() 4.判断骨髓增生程度:有核细胞:成熟红细胞=1:1为增生极度活跃。() 5.粒红比例>5:1可见于纯红细胞再生障碍性贫血。() 6.粒红比例<2:1常见于急性或慢性粒细胞性白血病。() 7.急性粒细胞性白血病时α-醋酸萘酚酯酶染色呈强阳性反应。() 8.红血病时糖原染色呈强阳性反应。() 9.所有贫血病人网织红细胞计数均升高。() 10.所有急性白血病病人骨髓中原始细胞均>30%。() 三、名词解释 粒红比例;贫血;MDS;核质比例;骨髓增生程度;骨髓组织 四、选择题 A型题 1.穿刺检查可确诊:() A.溶血性贫血 B. 血小板减少性紫癜, C 再生障碍性贫血 D 脾功能亢进 E 放射病 2.不能进行骨髓检查的是:() A 结核病 B 血小板减少性紫癜 C放射病 D重症血友病 E 粒细胞减少症 3.在血细胞发育过程中红细胞的外形变化是:() A始终为圆形 B由圆形变为椭圆形 C由椭圆形变为圆形 D 始终为椭圆形 E 由不规则形变为圆形

2009年~2013年全国血细胞形态学室间质评小结 目的回顾性分析广西中医药大学第一附属医院2009~2013年间全国卫生部血细胞形态室间质评结果及错报比例,提高检验人员辩识细胞形态的能力。方法对卫生部临检中心5年间发放的血细胞形态室间质评图片共150幅彩图进行辨认,待结果回报后进行统计分析。结果5年15次共150幅血细胞形态室间质评回报结果中,错报共17幅,错报率为11.3%,其中以2010年~2011年错报率最高为16.7%。结论通过开展血细胞形态室间质评,对质评结果进行反馈,分析错报原因,一方面开拓实验室技术人员的视野,丰富其知识,另一方面促进检验人员相互学习,提高其实验室对形态学的重视。 标签:血细胞;形态学;室间质评;错报原因 血细胞形态检查是每位检验技术人员必须掌握的基本技能之一,对疾病的诊断尤其是血液病的鉴别诊断极其重要,如何提高检验人员对细胞的辩识能力已成为每个实验室迫切需要解决的问题。卫生部血细胞形态室间质评活动从1999年开始至今已有15年,该活动一方面有利于了解实验室对血细胞形态学的检验水平及质量,另一方面通过对质评结果反馈,分析错报原因,有利于进一步提高检验人员对各类细胞的认识,促进检验人员的学习能力。 1 资料与方法 1.1一般资料卫生部临检中心发放的血细胞形态室间质评图片,5年间共150幅彩图。 1.2方法实验室2位技术人员对彩图认真辩识,统一结果后进行上报。结果以相应的编码表示,以网上报告方式,待结果回报后,对结果进行统计分析。 2 结果 5年15次共150幅血细胞形态室间质评回报结果中,错报共17幅,错报率为11.3%,符合率为88.7%,其中以2010年~2011年错报率最高为16.7%。见表1,表2。 3 讨论 血细胞形态室间质评不同于临床免疫学及临床生化学,通常临床免疫学及临床生化学通过统一发放液体或干粉质控品在实验室相应仪器进行测量,各实验室检查结果经过汇总后得出较客观的室间质评结果。目前卫生部血细胞形态学室间质评通过发放质评图,各实验室检验人员在规定的时间内通过对质评图的辩识上报对应编码,待卫生部临检中心对各实验室回报结果进行统计分析后,向各实验室反馈该实验室质评结果以及参考结果,并用两者结果是否一致表示。通过开展血细胞形态室间质评,各实验室通过对质评结果反馈,分析错报原因,一方面开