广东省与东盟农产品贸易流量与贸易潜力分析*

—基于引力模型的研究

——

华南农业大学经济管理学院庄丽娟姜元武刘娜

摘要:随着“早期收获”计划实施,广东从东盟进口农产品快速增加,但对东盟出口却增长缓慢,甚至出现下滑的不利局面。本文运用引力模型对影响广东农产品出口的因素进行了验证,并对出口东盟农产品流量进行了测算分析。研究表明,广东对东盟农产品出口流量受东盟国家的GDP、人均GDP、距离以及区域贸易制度安排等因素的影响;广东同大多数东盟国家农产品贸易呈现“贸易不足”,广东农产品对东盟出口仍有很大的增长空间。

关键词:广东;东盟;农产品贸易;引力模型

在中国—东盟自由贸易区的合作框架下,农业被确定为五大重点合作领域之一。随着我国与泰国签署《中国—东盟全面经济合作框架协议》“早期收获”方案下加速取消关税的协议,我国和东盟国家的免税行动也开始实施。加之我国与泰国、新加坡、文莱等6个国家《中东自由贸易区协定税率》的贯彻等,使得我国对东盟六国的平均关税进一步降低,东盟农产品进入广东市场的成本也随之下降,2004年广东进口东盟农产品由2001年的4.95亿美元增加到11.05亿美元,但广东农产品出口却增长缓慢,甚至出现下滑的不利局面,面临着日益严峻的挑战。因此,实证分析广东与东盟国家农产品贸易流量与贸易潜力有着重要的政策涵义。

一、广东与东盟农产品贸易现状分析

1.进口数量快速增加,进口金额大幅度增长

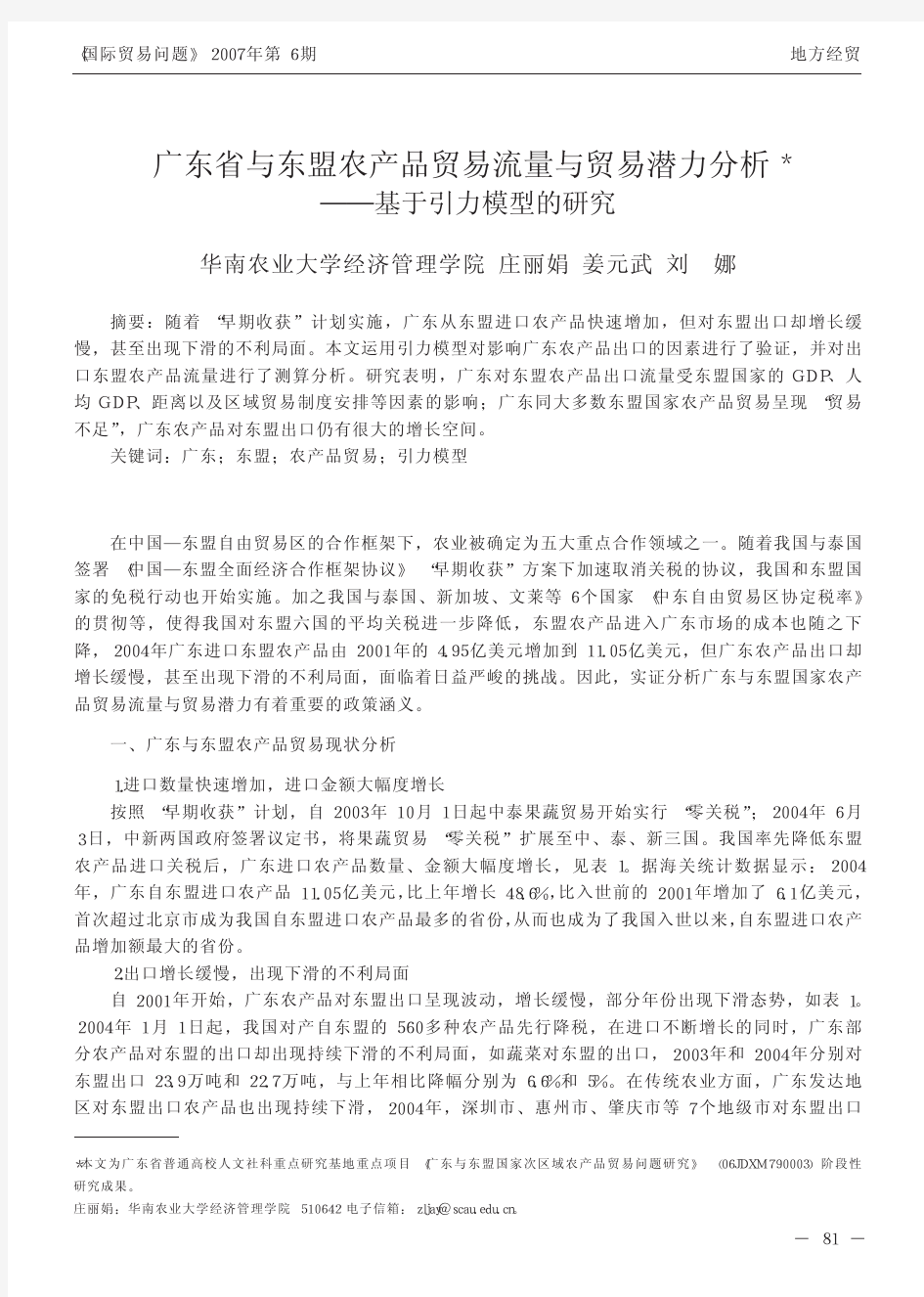

按照“早期收获”计划,自2003年10月1日起中泰果蔬贸易开始实行“零关税”;2004年6月3日,中新两国政府签署议定书,将果蔬贸易“零关税”扩展至中、泰、新三国。我国率先降低东盟农产品进口关税后,广东进口农产品数量、金额大幅度增长,见表1。据海关统计数据显示:2004年,广东自东盟进口农产品11.05亿美元,比上年增长48.6%,比入世前的2001年增加了6.1亿美元,首次超过北京市成为我国自东盟进口农产品最多的省份,从而也成为了我国入世以来,自东盟进口农产品增加额最大的省份。

2.出口增长缓慢,出现下滑的不利局面

自2001年开始,广东农产品对东盟出口呈现波动,增长缓慢,部分年份出现下滑态势,如表1。2004年1月1日起,我国对产自东盟的560多种农产品先行降税,在进口不断增长的同时,广东部分农产品对东盟的出口却出现持续下滑的不利局面,如蔬菜对东盟的出口,2003年和2004年分别对东盟出口23.9万吨和22.7万吨,与上年相比降幅分别为6.6%和5%。在传统农业方面,广东发达地区对东盟出口农产品也出现持续下滑,2004年,深圳市、惠州市、肇庆市等7个地级市对东盟出口

*本文为广东省普通高校人文社科重点研究基地重点项目《广东与东盟国家次区域农产品贸易问题研究》(06JDXM790003)阶段性研究成果。

庄丽娟:华南农业大学经济管理学院510642电子信箱:zljay@scau.edu.cn。

年份

出口

进口

全国

广东

全国

广东

2001年2002年2003年2004年2005年

0.070.100.090.080.08

0.090.100.070.100.09

0.110.130.130.130.12

0.150.170.180.220.24

年份世界

东盟

印尼

马来西亚

菲律宾

新加坡

泰国

出口

2002年2003年2004年2005年2599.462776.403355.513404.17270.72249.24361.24317.9484.2531.8397.2238.9958.2683.69117.47144.4510.3418.1822.3019.9062.3843.4362.0465.3234.7429.2739.6430.23进口

2002年2003年2004年2005年2927.263961.304911.584168.50528.74744.141105.921004.5274.01125.62187.22164.97140.58303.35357.42302.0314.2119.6519.2816.7554.7039.3555.0361.10219.70223.00458.36441.87差额

2002年2003年2004年2005年

-327.80-1184.90-1556.07-764.33

-258.02-494.90-744.68-686.58

10.24-93.79-90.00-125.98

-82.32-219.66-239.95-157.58

-3.87-1.473.023.15

7.684.087.014.22

-184.96-193.73-418.72-411.64

农产品出现下滑,截至2005年7月,对东盟出口农产品出现下降的地级市已扩大至12个,广东农产品出口面临着严峻的考验。

3.贸易逆差迅速扩大

加入世贸组织后,广东与东盟在农产品项下的贸易逆差迅速扩大,由2001年的1.6亿美元逐年递增至2004年的7.4亿美元,东盟农产品的竞争优势开始逐渐显现。广东同东盟农产品贸易的逆差约占广东农产品逆差总额的半数以上,在2005年达到了90%,也就是说,广东农产品逆差绝大部分是由于同东盟国家之间的贸易造成的。相对东盟国家而言,广东农产品出口缺乏竞争力。

4.进口东盟农产品比重快速增长,出口比重基本稳定

广东从东盟进口农产品快速增长的同时,从东盟进口农产品占所有农产品进口的比重也逐年提高,由2001年的15%增加到2005年的24%,高于同期全国平均水平,见表2。但广东向东盟出口农产品所占比重比较稳定,维持在9%左右,没有大的变化,基本同全国平均水平相符。

由此可见,随着“早期收获”计划的实施,以及我国率先降低东盟农产品进口关税,广东进口东盟农产品正在逐年快速增长,而广东农产品出口东盟却没有得到相应地快速增长,甚至出现下滑的不利局面,这是否意味着广东农产品对东盟国家的出口已经基本达到饱和,没有增长的潜力?究竟是什么原因导致这种现状?农产品出口贸易流量究竟由哪些因素决定?如何在进口增加的同时,提高农产品的竞争力,扩大广东农产品对东盟的出口成为广东农业发展的一个重要问题。本文试图运用引力模

表1

广东同东盟国家农产品进出口规模

(单位:百万美元)

资料来源:根据国研网统计数据库、广东统计年鉴计算整理。

表2

全国和广东同东盟农产品进出口贸易额占各自贸易总额比重表

资料来源:根据国研网统计数据库、2001-2006年中国统计年鉴、广东统计年鉴计算整理。

型来解释广东农产品贸易流量和流向模式,找出决定农产品出口流量和流向的因素,进一步分析同东盟国家农产品贸易存在的问题。

二、广东农产品贸易流量的实证分析

1.农产品贸易引力模型的构建

国际贸易中的引力模型是指贸易双方之间的单项贸易流量与它们各自的经济规模成正比,与它们之间的距离成反比的表现形式。

贸易引力模型的基本形式为:X

ij

=A(YiYj)/Dij

式中,X

ij表示国家i对国家j的出口额;A是常数项;Y

i

表示国家i的GDP,Y

j

表示国家j的GDP;

Dij表示两国之间的距离,通常用两国首都或经济中心之间的距离来表示。

因为该模型是非线性的,所以对上式两端取自然对数,转换为线性形式:

LnXij=!+"Ln(YiYj)+#LnDij+uij

其中,!、"、#为回归系数,u

ij

为标准随机误差。

贸易引力模型自20世纪60年代被提出后,近年来得到了不断的丰富和发展,经济学家不断引入新的解释变量。新的变量主要包括两类:一类是影响贸易额的内生变量如人口、人均GDP等;另一类是虚拟变量如优惠贸易协定和一体化组织等。引力模型已经在国际贸易研究中取得了相当大的成功,并被广泛应用于测算贸易潜力、鉴别贸易集团的效果、分析贸易模式以及估计贸易壁垒的边界成本等领域,并较好地解释了在现实中观察到的一些经济现象。

据有关研究显示,贸易来自于需求,而需求又取决于收入,因此贸易双方的GDP和人均GDP与贸易额正相关;空间距离的存在显然增加了商品的运输成本,也可能因此阻隔贸易的信息交流,因此与双边贸易额是负相关的;至于双边贸易的制度安排会影响贸易额,是因为贸易作为一种交易,存在大量的科斯意义的交易费用,有效的制度安排必然能够降低交易费用。根据研究广东农产品出口贸易的需要,通过对引力模型进行改进,从而建立广东农产品出口贸易的引力模型方程:LnXij=!+"LnYj+#Ln(Yj/Pj)+$LnDij+%Sij+uij

其中,X

ij为某一年内广东出口到j国或地区的农产品总金额;Y

j

为进口国或地区的国内生产总值,

反映了一国或地区的进口需求能力,经济规模越大,潜在进口能力就越大,从而贸易流量越大;Y

j

/Pj为进口国的人均国内生产总值,代表进口国或地区的经济发展水平,随着人均收入增长,对进口需求

的数量和反映规模经济的差异产品的进口品种数都会提高;D

ij

为两国(地区)经济中心或主要港口之间的距离,本文采用广州到进口国(地区)首都(首府)的直线距离,它代表运输成本的高低,从而

成为阻碍贸易流动的主要因素;S

ij

为虚拟变量,当两国属于相同的贸易集团时取1,否则取0,当贸易双方同属某一贸易集团时,由于优惠贸易政策安排的存在,双边贸易流量将上升,本文主要考虑APEC(亚太经合组织)、ASEAN(东盟自由贸易区)。

2.样本选取和数据来源

本文利用2002年和2004年广东对世界(包括发展中国家和发达国家)农产品出口贸易流量的截面数据进行引力模型的回归测算,其结果将表明广东农产品出口贸易流量的决定方程。选择2002年和2004年数据进行分析原因在于,从2003年10月1日起,“早期收获”计划开始实施,2004年1月1日,中国和东盟国家的免税行动也开始启动,通过对2002年和2004年数据进行比较分析,可以发现广东农产品贸易流量决定因素的变化。样本选取包括日本、美国、马来西亚、泰国在内的30个国家或地区,这30个国家或地区每年从广东进口农产品贸易额占据了广东农产品出口总额的90%以上,所以对这30个国家或地区的农产品出口基本上代表了广东农产品出口的流量和流向。广东对各国(地区)农产品出口贸易数据来源于国研网统计数据库、广东统计年鉴、广东农村统计年鉴;2004年各样本国家的GDP和人均GDP均来自国研网国际货币基金组织(IMF)的数据库;距离数据根据

Variable

CoefficientStd.Errort-StatisticProb.

20022004200220042002200420022004

C

LnYjLn(Yj/Pj)

LnDijAPEC

5.2551

0.5127

0.1458

-0.8590

1.1047

6.0863

0.4449

0.1743

-0.6524

1.6799

1.5343

0.1333

0.1292

0.1844

0.3658

1.7033

0.1482

0.1433

0.2090

0.4065

3.4252

3.8449

1.1284

-4.6593

3.0203

3.5733

3.0025

1.2168

-3.1218

4.1322

0.0021

0.0007

0.0269

0.0001

0.0058

0.0015

0.0060

0.0235

0.0045

0.0004

R-squared

AdjustedR-squaredLoglikelihoodDurbin-Watsonstat

0.7462

0.7056

-36.3395

2.0471

0.7222

0.6778

-39.4706

1.9534

Meandependentvar

S.D.dependentvar

F-statistic

Prob(F-statistic)

2.6659

1.6405

18.3801

0.0000

7.5992

1.7405

16.2503

0.0000

GoogleEarth测量软件获得。

3.结论与分析

利用样本数据,运用EViews3.1,得到了表3回归结果:

首先,检验只包含最基本因素GDP、人均GDP、距离的引力模型,回归结果显示三个解释变量均达到很高的显著性水准,这表明引力模型的简单表述形式可以较好地说明广东农产品出口贸易流量的决定。然后,将模型的解释变量扩展到虚拟变量APEC、ASEAN,拟合效果和检验统计量比较理想,所有解释变量的回归系数符号均与预期符号相同,但ASEAN变量并未达到显著水平。考虑到ASEAN变量的显著性过低,剔除ASEAN变量,结果表明,在未改变回归方程有效性的基础上,其他解释变量都保持了较高的显著性,回归结果如表3所示。故广东农产品贸易流量方程式:

2002年为:

LnXij=5.26+0.51LnYj+0.15Ln(Yj/Pj)-0.85LnDij+1.10APEC

(3.43)(3.84)(1.12)(-4.66)(3.02)

D.W=2.05F=18.38R2=0.75R2=0.71(调整后)

2004年为:

LnXij=6.09+0.44LnYj+0.17Ln(Yj/Pj)-0.65LnDij+1.68APEC

(3.57)(3.00)(1.22)(-3.12)(4.13)

D.W=1.95F=16.25R2=0.77R2=0.68(调整后)

回归结果表明,每个估计的回归系数均在不同水平下统计显著,F值表明该模型的线性关系非常显著,调整后的R2也表明该模型具有较好的拟合优度,D.W值表明模型不存在自相关。广东农产品出口与进口方的GDP及人均GDP正相关,与双方之间的距离负相关,亚太经合组织对其成员国内的农产品贸易有促进作用,这些都与预期相符。在测算过程中,虚拟变量ASEAN不显著的原因可能在于中国—东盟自由贸易区正在建设之中,尽管同东盟国家签订了一系列的协议,但广东省没有充分重视利用贸易政策来进一步促进出口,同东盟国家一系列制度安排尚未完全发挥作用。

由2002年和2004年贸易流量方程式比较可知,进口国GDP的系数由0.51变为0.44,进口国人均GDP的系数由0.15增加为0.17,但进口国GDP的系数均高于人均GDP的系数,表明当前广东农产品出口主要是劳动密集型的初级产品,附加值较低,但世界各国对农产品需求正由低附加值的初级产品向高附加值的深加工产品转变;距离的系数由0.85变为0.65,表明随着技术的进步,运输成本的降低,距离阻碍因素对贸易流量的影响趋于下降;同时APEC的系数由1.10变为1.68,且在所有的影响因素中最大,表明区域制度安排对广东农产品的出口影响作用越来越大,已经成为首要因素。

从模型可知,广东农产品出口贸易流向显著地受到进口方GDP大小、进口方人均GDP大小、双方之间距离远近、进口方是否是APEC成员的影响。显然,广东距东盟各国较近,运输成本较低,且

表3引力模型回归结果

进口国实际值

模拟值

实际值/模拟值

2002年2004年2002年2004年2002年2004年马来西亚印度尼西亚柬埔寨新加坡缅甸泰国菲律宾越南文莱老挝58.2684.253.762.382.2334.7410.3414.210.320.29117.4797.222.6462.041.539.6422.317.980.45023.7322.491.6428.551.8635.3832.0828.067.141.3340.0737.271.5850.501.2953.8642.7538.4514.991.412.463.752.252.181.200.980.320.510.040.222.932.611.671.231.160.740.520.470.030.00东盟

270.72

361.24

182.25

282.18

1.49

1.28

东盟大多数国家是APEC成员,有些东盟国家的人均GDP也较大,所以东盟成为广东农产品出口的主要流向地。

三、广东农产品对东盟出口潜力测算

对出口贸易潜力的估算,是运用引力模型模拟“理论”或“自然”状态下的潜在出口额,然后将一国的实际出口水平与模拟值进行比较。若实际值低于模拟值,就称之为“贸易不足”,

相反则属于

“过度贸易”。采用上述回归方程来模拟广东省2002年和2004年农产品出口贸易潜力,结果见表4。

总体而言,广东对东盟国家农产品出口属于“过度贸易”状况,实际值与模拟值的比率由2002年的1.49变为2004年的1.28,从而解释了最近几年广东对东盟农产品出口增长缓慢的现象,因此,在东盟国家经济社会稳定发展,两者之间没有新的重大贸易制度安排的情况下,很难有较大的增长。从估计的贸易引力模型可知,区域贸易制度安排是影响广东农产品出口的第一重要因素,在当前中国—东盟自由贸易区建设过程中,我国同东盟签署的一系列贸易协定对广东省而言尚未完全发挥作用,如果重视同东盟国家的制度安排,广东对东盟国家的农产品出口仍有巨大的增长潜力。

从具体每个国家分析来看,广东对东盟国家农产品出口格局并不均衡,按照实际贸易额与模拟贸易额的比值大体可以分为三种类型:

一是潜力再造型,此时实际额与模拟额的比值大于或等于1.20。按模型分析,与这种贸易伙伴扩大贸易规模的现有潜力已经用完,进一步发展贸易关系的主要思路是在保持现有积极因素的同时,发展培育其他促进贸易发展的因素。2002年属于这种类型的东盟贸易伙伴为马来西亚、印度尼西亚、柬埔寨、新加坡、缅甸5个国家,2004年有马来西亚、印度尼西亚、柬埔寨、新加坡4个国家,且实际额与模拟额的比值趋于下降。

二是潜力开拓型,此时实际额与模拟额的比值在1.20到0.80之间。与这些贸易伙伴发展双边贸易的潜力尚未充分发挥,还有一定的空间,进一步发展贸易关系的主要思路是借鉴与潜力再造型贸易伙伴关系的做法,同时注意开拓促进贸易发展的因素。2002年属于此类的东盟贸易伙伴为泰国,

2004年为缅甸。

三是潜力巨大型,此时实际额与模拟额的比值小于或等于0.80。同这种贸易伙伴扩大贸易规模的现有潜力非常大,与这类贸易伙伴之间一般存在较严重的贸易壁垒,与之进一步发展贸易关系的主要思路在于制订优惠的区域贸易制度安排,尽快排除贸易壁垒。2002年属于这种类型的东盟贸易伙伴有菲律宾、越南、文莱、老挝4个国家,2004年变为泰国、菲律宾、越南、文莱、老挝5个国家。

表4

广东对东盟国家农产品出口潜力

(单位:百万美元)

由此可见,广东农产品对东盟国家整体出口过度的现象只是由对几个国家的“过度贸易”引起的,且过度程度有降低的趋势;对东盟大部分国家而言,广东农产品出口呈现“贸易不足”,广东农产品对东盟出口增长仍有巨大的潜力。

四、结论与政策建议

上述分析可以得到以下几点结论:(1)广东对东盟农产品出口流量主要是受东盟国家的GDP、人均GDP、两者之间的距离以及区域贸易制度安排等因素的影响,其中区域贸易制度安排发挥着首要作用;(2)在中国—东盟自由贸易区的建设过程中,同东盟国家签署的区域贸易安排协定尚未完全发挥作用,广东对中东自由贸易区的重视程度不够,未及时采取相应的有效措施;(3)广东同东盟国家农产品贸易流量不均衡,只同少数国家出现“过度贸易”,同多数东盟国家呈现“贸易不足”,农产品对东盟出口仍然具有相当大的增长空间。因此,广东必须:加强农业领域的合作,促进农产品贸易;重视国际贸易的制度安排,发挥政府和其他社会团体、各种民间组织的作用,努力营造良好的贸易环境;培育优良品种,发展特色农业,提高农产品附加值;巩固已有的市场,开拓新的市场,对呈现过度贸易的马来西亚、印度尼西亚、柬埔寨、新加坡4个国家,应通过扩大优良品种的生产,提高农产品质量,降低农产品成本等方式来巩固现有的市场,对泰国、菲律宾、越南、文莱、老挝等贸易不足的东盟国家,应加强谈判,建立合作磋商机制,健全统一的进出口检验检疫标准体系,降低农产品贸易壁垒,为开拓新市场铺平道路。

[参考文献]

林玲,王炎,(2004)“贸易引力模型对中国双边贸易的实证检验和政策含义,”《世界经济研究》第7期。

盛斌,廖明中,(2004)“中国的贸易流量与出口潜力:引力模型的研究,”《世界经济》第2期。

史朝兴,顾海英,(2005)“贸易引力模型研究新进展及其在中国的应用,”《财贸研究》第3期。

AndersonJE,(1979)“ATheoreticalFoundationfortheGravityEquation,”AmericanEconomicReviewVol.69.

AndersonJE,WincoopE,(2003)“GravitywithGravitas:ASolutiontotheBorderPuzzle,”AmericanEconomicReviewVol.93.

BergstrandJ,(1985)“TheGravityEquationinInternationalTrade:SomeMicroeconomicFoundationsandEmpiricalEvidence,”ReviewofEconomicsandStatisticsVol.67.

BergstrandJ,(1989)“TheGeneralizedGravityEquation,MonopolisticCompetition,andtheFactor-ProportionsTheoryinInternationalTrade,”ReviewofEconomicsandStatisticsVol.79.

EvansC.(2003)“TheEconomicSignificanceofNationalBorderEffects,”AmericanEconomicReviewVol.93.

EvenettS,WKeller,(2002)“OnTheoriesExplainingtheSuccessoftheGravityEquation,”JournalofPoliticalEconomyVol.110.

(责任编辑于友伟)ResearchontheTradeFlowandTradePotentiality

ofAgriculturalProductsbetweenGuang-dongProvinceandASEAN

—BasedonGravityModel

——

ZHUANGLi-juanJIANGYuan-wuLIUNa

Abstract:Alongwiththecarryingoutof"EarlyHarvestPlan",theimportofagriculturalproductsfromASEANtoGuang-dongincreasesrapidly,buttheexporttoASEANincreasesslowly,evendescendedinsomeyear.ThispaperanalyzestheexportofGuangdong'sagricul-turalproductsbymeansofthegravitymodelandmeasurestheexportpotentialtoASEAN.TheresultsindicatethattheGDPofASEAN,GDPpercapita,spacedistanceandregionaltradeagreementhavesignificantinfluenceonGuang-dong'sagriculturalexporttoASEAN;thetradeofagriculturalproductsbetweenGuang-dongandmostcountriesofASEANisdeficient;theexporttoASEANhasalargespaceofincrease.

Keywords:Guang-dong;ASEAN;Tradeofagriculturalproducts;Gravitymodel

引力模型在国际贸易研究中的应用 一、引力模型概述 引力模型源自于牛顿万有引力定律,其将两个物体之间的引力与它们各自的质量和两者之间的距离联系起来。20 世纪40 年代James Stewart 首次将引力应用于社会科学。而最早将其应用于国际贸易的是Tinbergen(1962),引力模型预言两个国家的双边贸易流量是两国经济规模以及两国之间距离的函数。 经济规模用GDP、人口和人均收入来衡量。距离一般是测量两个国家首都之间的距离(绝对距离),也有的研究测量两个贸易伙伴之间的距离与它们和其他贸易伙伴距离的比值(相对距离),并有若干具体 表述的统计形式(ITC,2000;Soloaga andWinters,2001)。 引力模型已经广泛应用于国际贸易研究,其大受欢迎应归因于以下几点:原理简单、数据适用、模型容易被用于计量研究。通过学者的努力,模型被不断扩展,加入了被认为影响贸易流动的虚拟变量,如共同的语言、共同的边界和国家间的历史关系。引力模型也被用于政策分析,例如对拥有共同货币的区域或优惠贸易协定的成员国之间的贸易流动估计。 二、贸易引力模型理论基础 贸易引力模型不是首先从贸易理论中推演而来的,而是以对现实贸易关系的直观判断为依据建立起来的,因此,贸易引力模型的实证研究在先,理论研究在后。但基于习惯,本文先介绍贸易引力模型的理 论基础。 Anderson(1979)指出引力模型与世界贸易模型在某些方面是一致的,如假定来自不同地区的产品(进口品和国内产品)是不完全替代的(Armington 假设)。接着一系列的研究指出引力模型框架与许多标准的贸易理论是一致的,如H-O 模型,垄断竞争模型。Helpman & Krugman(1985)明确表明,引力模型是来源于规模报酬递增的垄断竞争模型,垄断竞争的一般均衡模型预言不同国家的消费者希望进口有别于其他任何国家的商品,所以贸易流量就会与进口国规模(需求)和出口国规模(产品多样性)联系在一起。Deardorff (1998)表示,引力模型同样得自于不存在产品差异情况下的H-O 模型,他得出此结论的窍门就是放松了国际间要素价格相等的假设,这样国家间就可以专门生产差别产品。产品的不同在供给一方,消费偏好在需求一方,这样就暗示了引力方程,Deardorff强调引力类型贸易的关键是国家间生产差别产品,而差别产品是由垄断竞争企业提供(H e l p m a n 的假设)还是专门化生产(Anderson和Deardorff的假设)并不是关键。Eaton & Kortum(2002)建立了一个以李嘉图模型为基础的同质产品新贸易模型,这个模型的实质也是体现了一种引力关系。Deardorff(1995)指出“几乎所有的贸易模型都可以导出类似引力方程的结果,但它们成功的经验并不能证明什么,仅仅是一个不可更改的事实”。 三、贸易引力模型在国际贸易研究中的应用 (一)在国际贸易中的应用 (二)在国际服务贸易中的应用

中国与东盟的关系口 译

10.4 China-ASEAN relations 主题导入:下面是一段关于东南亚国家联盟的背景情况,以及中国与东盟关系的对话。 提示:请先熟悉列出的单词和短语再听录音,并在录音停顿时开始口译。 词汇与短语 Brunei 文莱 Cambodia 柬埔寨 Laos 老挝 Myanmar 缅甸 Free Trade Bloc 自由贸易区 dialogue partners 对话伙伴 on a sound track 运行情况良好 observe 奉行,遵守 Five Principles of Peaceful Coexistence 和平共处五项原则(mutual respect for sovereignty and territorial integrity 互相尊重主权和领土完整;mutual non- aggression 互不侵犯;non-interference in each other’s internal affairs 互不干涉内政;equality and mutual benefit 平等互利;peaceful coexistence 和平 共处。) 问:请问,东盟是什么时候成立的?现在包括哪些成员国?

Excuse me, could you tell me when ASEAN was established? And how many member countries does it have now? 答:ASEAN was established on August 8, 1967; it has 10 member countries: Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, the Philippines, Thailand, Singapore and Vietnam. 东盟于1967年成立,目前有10个成员国,它们是文莱、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、泰国、新加坡和越南 问:除了10个成员国,东盟还经常召开10+1,10+3会议,这是不是说明东盟还有一些对话伙伴国? Besides these 10 member countries,ASEAN also always holds the 10+1,10+3 meetings. Does this mean that ASEAN has some dialogue partners?答:Yes. ASEAN has 10 dialogue partners – Australia, Canada, China, the European Union (EU), India, Japan, Russia, New Zealand, South Korea and the United States. 是的. 东盟有10 个对话伙伴,它们是澳大利亚、加拿大、中国、欧盟、印度、日本俄罗斯、新西兰、韩国和美国。 问:东盟地区的范围大概有多大?语言相通吗?总人口有多少? What is the area ASEAN covers? How many languages are spoken in this region? What is the total population?

我国与东盟国家的贸易关系 (线索:东盟介绍——发展历程——发展现状——存在问题——前景展望)一、东南亚国家联盟(东盟)的由来 东南亚国家联盟的前身是由马来西亚、菲律宾、泰国三国于1961年7月31日在曼谷成立的东南亚联盟,1967年8月,印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国和新加坡等5国外交部长在泰国首都曼谷举行会议,发布《东南亚国家联盟成立宣言》,宣告东南亚国家联盟(简称东盟,Association of Southeast Asian Nations--ASEAN)正式成立。成员国外长会议是最高决策机构,每年举行正式例会和特别会议各一次。常设委员会为执行机构,负责处理日常事务,执行外交部长会议的决议。 东盟的宗旨是通过成员国共同努力,加快本地区的经济增长、社会进步和文化发展;维护正义和法制及遵守联合国宪章原则,促进区域合作与稳定;在经济、社会、文化、科技等领域,促进互利合作;扩大成员国间的贸易;研究共同关心的国际问题等。 二、发展历程 1991年,中国与东盟开始正式对话?当年7月,时任中国外长钱其琛出席了第24届东盟外长会议开幕式,标志着中国开始成为东盟的磋商伙伴? 1997年12月,时任中国国家主席江泽民出席首次中国-东盟领导人会议?会议期间,中国与东盟领导人发表了《联合宣言》,确定了面向21世纪的睦邻互信伙伴关系?中国与东盟关系进入一个新阶段? 2003年10月,第七次中国-东盟领导人会议期间,温家宝总理与东盟领导人签署了《面向和平与繁荣的战略伙伴关系联合宣言》?在这次会议上,中国正式加入《东南亚友好合作条约》,双方政治互信进一步增强? 2004年11月,温家宝总理出席第八次中国-东盟领导人会议,提出了加强双方合作的十点新倡议?会议期间,双方签署了《中国与东盟全面经济合作框架协议货物贸易协议》和《中国与东盟争端解决机制协议》,中国-东盟自由贸易区进入了实质性建设阶段? 2007年1月14日,中国与东盟在菲律宾宿务签署了中国-东盟自由贸易区《服务贸易协议》?协议的签署为中国-东盟如期全面建成自贸区奠定了坚实基础? 2009年8月15日,中国与东盟共同签署中国-东盟自贸区《投资协议》?协议的签署标志着双方成功地完成了中国-东盟自贸区协议的主要谈判,中国-东盟自贸区将如期在2010年全面建成? 2010年1月1日,中国-东盟自由贸易区正式建成?这是最大的由发展中国家组成的自贸区?惠及人口最多的自贸区? 总的来说中国—东盟自贸区建设大致分为三个阶段:

试题:分析东盟各国经济最新发展以及中国与东盟在互联互通上可以有哪些合作? 08国贸1班陈大源41 一、东盟各国经济的最新发展与2012年经济发展预测 1. 缅甸 1.1 英国壳牌石油公司拟重返缅甸 据曼谷消息,时隔18年后,英国壳牌石油公司计划恢复在缅油气开发投资。壳牌公司于1989年10月至1993年3月间在缅甸勃固山脉地区进行内陆石油勘探,因效果不佳撤出缅甸。目前壳牌石油正准备与泰国PTTEP石油公司合作,参与PTTEP公司在缅甸的近海深水石油区块M11(面积7278平方公里,位于伊洛瓦底江三角洲南面的莫达马海湾)的勘探开发。 1.2 缅甸允许玉石成品从边境出口中国 据缅甸木姐105码边贸站的玉石服务商介绍,以前只允许通过边境贸易出口切块的玉石毛料,现在从11月15日开始允许合法出口玉石成品中的珠链、手镯、玉石片等。 新政府在批准大米可从边境出口后,现在又允许玉石成品从边境出口。由缅甸珠宝协会、玉石商、税务及省级部门组成联合工作组,提供一站式服务,对玉石成品进行定价,可以缅币缴税。 2.泰国 据中国海关统计,2010年中泰双边贸易额达529.56亿美元,同比增长38.6%。其中,中国出口197.55亿美元,进口332亿美元,同比分别增长48.3%和33.6%。中国目前是泰国第二大贸易伙伴,仅次于日本,是泰第一大出口市场和第二大进口来源地;泰国是中国第十五大贸易伙伴。 中国出口泰国的主要产品为电脑及零配件、机械设备及零配件、家用电器、化工产品、纺织品、金属制品、钢铁产品、化肥农药等;中国从泰国进口的主要产品为自动数据处理设备、天然橡胶、化工产品、木薯、塑胶粒、电子集成电路、成品油、木材等。 据泰国《世界日报》11月24日报道,泰国出口商协会主席佩布表示,水灾导致国内经济损失高达3,500-4,000亿铢,约占国内生产总值(GDP)的3-3.5%。不过,预计2011年第4季的经济仍能成长0.5-1%,因为东部的班参工业区和叻甲曼工业区未受水灾影响,预计2011年总体经济增长仍能达到2.5%。 3. 马来西亚 3.1 马来西亚9月通胀率3.4% 9月份,马食品价格和运输成本上涨,马币兑美元下跌约7%,导致进口费用上升,马9月消费者价格指数(CPI)同比增长3.4%。今年1-9月,CPI同比上涨3.2%。经济学界认为,马国内通胀是造成整体通胀持续上升的主要原因,另外邻国泰国面临严重水灾,使马进口食品价格随之上涨。市场认为,国家银行调整利率的急迫性不高,至少本年度内可通过现有利率水平,支撑国内生产总值达标。 3.2 马来西亚公布2012年度财政预算案 据马媒体综合消息,马来西亚总理兼财政部长纳吉布7日在国会提呈2012年度财政预算案,总拨

中国贸易量引力模型的实证分析 中国自从2001年加入世界贸易组织,中国经济融入全世界经济的进程加快,中国对外贸易的活力进一步增强。1978年,中国货物进出口总额只有206亿美元,在世界货物贸易中排名第32位,所占比重不足1%。2010年,中国货物进出口总额达到29740亿美元,比1978年增长了143倍,年均增长16.8%。其中,出口总额15778亿美元,年均增长17.2%;进口总额 13962亿美元,年均增长16.4%。中国出口总额和进口总额占世界货物出口和进口的比重分别提高到10.4%和9.1%,连续两年成为世界货物贸易第一出口大国和第二进口大国。由此看出,中国的对外贸易增长非常迅速,并且对中国经济发展起到至关重要的作用,所以对于中国贸易量变化的研究非常必要。 一,建立模型 本文选取引力模型的主要基本指标,来验证中国贸易和其主要影响因素间的关系。引力模型的基本形式为: 引力模型等式显示了ij两国的GDP总量,和两国之间的距离。其中T代表两国之间的贸易总量。Y代表了该国的国内生产总值,D说明了两国之间的距离,在本文中用两国之间的首都距离代表。由于引力模型基本公式是非线性公式,将等式两边取自然对数变成线性等式: 二,数据来源 鉴于中国在2012年的GDP总量是定值,故没有加入计算。本文选取2012年和中国贸易量较大的18个国家作为样本,其中中国和各个国家的贸易额来自中国国家商务部的2012年1-12月进出口数据;各个国家的GDP总量来自于IMF 的统计数据;各国到中国的距离以各国首都到北京的距离测算,来自于网站https://www.doczj.com/doc/9516208434.html,。 三,引力模型的回归分析 本文收集了中国和18个国家在2012年的贸易总量,各个国家的GDP总量,和两个国家的距离。

全球化进程中的中国与东盟经济关系(1) 【内容摘要】20世纪90年代以来,中国与东盟的合作关系在经济全球化浪潮的推动下不断升级,迈向了全面经济合作的新阶段。在新的世纪,中国与东盟之间的合作无论在贸易、投资领域,还是在其他领域,都取得了卓有成效的合作。未来,双方继续为“面向和平与繁荣的战略伙伴关系”充实合作内容,在互惠双赢基础上的全面经贸合作前景更加广阔。 【关键词】全球化;中国;东盟;经济关系 20世纪90年代以来,经济全球化和区域化同时并存,成为当代世界经济不可逆转的潮流,它不仅对世界上几乎每一个国家的经济与社会发展产生广泛而深刻的影响,而且还会影响着世界各国的相互经济关系。中国和东盟同属于东亚发展中国家,双方都积极参与到经济全球化进程中,同时又加强相互的经济合作,使得双方的经济关系日新月异,不断呈现出新特点。 一、全球化推动着中国与东盟全面经济合作关系 世界银行首席经济学家约瑟夫·斯蒂格利对全球化有过这样的描述:“全球化犹如一股汹涌的波涛,它既可以吞没一些国家,也可以将另一些国家向前推进。”中国与东盟之间的合作关系就是在全球化的推动下不断升级。20世纪90年代初,随着冷战的结束。中国与东盟所有国家都建立了外交关系,政治互信的提高为双方经贸关系的发展和经济合作机制的扩大奠定了基础。1996年,双方由磋商伙伴上升为全面对话伙伴关系。1997年,中国和东盟最高领导人首次会晤,共同发表了联合声明。宣布建立面向21世纪的睦邻互信伙伴关系,为双方关系的全面和长远发展指明了方向:随后,中国与东盟十国又分别签署或发表了面向新世纪的双边合作计划,为推进双边在各个领域的全面合作进行了规划。 2001年11月,中国加入世界贸易组织(WTO)的大局已定(正式加入是同年12月11日)。标志着中国融入全球化进程进入一个新阶段,有了一个新平台。中国入世对中国与东盟国家经贸关系的发展产生深远的影响。也就在2001年的11月(即同年同月),在文莱举行的第五次中国—东盟领导人会议上,朱镕基总理提出在10年内建成中国—东盟自由贸易区。2002年11月4日,中国与东盟正式签署《中国与东盟全面经济合作框架协议》,它为建立中国—东盟自由贸易区设计了基本框架,勾画了新世纪中国与东盟更紧密经济联系的发展蓝图。2003年10月,中国加入《东南亚友好条约》,表明中国与东盟的政治关系大幅度提升,互信进一步增强;同时中国与东盟还签署了建立“面向和平与繁荣的战略伙伴关系”的联合宣言,对双方的合作关系进行了重新定位,这在中国与东盟经济关系发展史上具有里程碑的意义。 随着中国与东盟关系的不断发展,双方合作机制也不断建立和完善,目前已经形成了多方位、多层次的合作框架。除了每年一次的领导人会议(从1997年始)和外长会议(从1991年始)外,双方还形成了五个平行的工作机制,即中国—东盟高官磋商、中国—东盟联合合作委员会、中国—东盟经贸联委会、中国—东盟科技联委会、中国—东盟商务理事会等。合作框架和对话机制的形成为中国与东盟全面经济合作关系的发展提供重要的制度保证。2006年10月30日,“中国—东盟建立对话关系15周年纪念峰会”在中国南宁召开。会议上,中国与东盟10国领导人共同签署了《中国—东盟纪念峰会联合声明》,不仅回顾与评价了中国与东盟在15年发展中所取得的成就,而且还为未来中国—东盟关系的发展指明了方向。正如温家宝总理所描述的那样,这是一次“承前启后,具有历史意义的一次盛会”。随着全球化进程的进一步推进,中国与东盟之间将在平等互信的基础进一步发展全面经济合作关系的实质内容。

一、教育竞争力的内涵 竞争力是指不同竞争主体在竞争过程中表现出来的较之对手拥有的优势和能力。 从竞争主体来看,竞争力是其具有的能力,这种能力可能是组织能力、赢利能力、市场销售能力、核心能力、创新能力或综合能力;从竞争客体来看,竞争力是主体对客体(要素)的吸引力。此外,从竞争因素来看,竞争力是竞争主体的优势,这种优势可能是投入要素的优势,也可能是竞争过程中的行为优势,或者可能是投入产出的效率优势,还有可能是竞争主体所处的环境方面的优势;从竞争结果来看,竞争力最终反映在主体的获益大小上,诸如出口份额及其增长、居民收入和生活水平的提高等。 目前国际上尚无对教育竞争力公认的定义。参考相关领域的研究成果,我们认为,教育竞争力是国家综合竞争力的重要组成部分,是一个国家的教育产出和别国比较所具有的相对优势和能力。教育竞争力体现在各级各类教育活动的全部过程和指标要素中,包括教育的投入、规模、效益、产出等硬指标与教育的理念、制度、政策、方法等软指标,还包括教育发展及演变的各个环节及过程。由于教育是培养人 的活动,因此教育竞争力最终反映的是一个国家的教育系统所培养出来的人的综合素质与竞争能力,以及通过教育所形成的人力资源对经济、社会发展的贡献程度。教育竞争力的内涵包括四个层面:(1)教育发展水平,包括正规与非正规教育的规模以及教育质量;(2)教育对人力资源的贡献;(3)教育对经济发展的贡献;(4 )教育对知识创新的贡献。二、教育竞争力的评价模型 教育竞争力是一个复杂的系统,由许多子系统组成,众多的要素以不同的方式存在,处在不同的维度和层次,共同构成教育竞争力。为了使教育竞争力的评价得以实现,我们运用层次分析法(Analytic Hierarchy Process ,简称AHP )来简化教育竞争力评价这一复杂的问题。 层次分析法是美国运筹学家萨狄(T.L.Saaty )在20世纪70年代提出的一种多准则决策方法,是对较为复杂和模糊的问题做出决策的简易方法,是一种简洁而实用的建模方法。运用层次分析法建构模型,研究和处理问题,可按五个步骤进行:(1)建立递阶层次结构模型;(2)构造出各层次中的所有判断矩阵;(3)指标数据同化,即标准化处理;(4)层次单排序 中国教育竞争力:评价模型构建与国际比较 笮中央教科所国际比较教育研究中心 摘要:教育竞争力是国家综合竞争力的重要组成部分,是一个国家的教育产出相对于他国的优势和能力。教育竞争力的内涵包括四个层面:教育发展水平、教育对人力资源的贡献、教育对经济发展的贡献和教育对知识创新的贡献。根据本课题组的分析研究,2009年度中国教育竞争力综合排名居世界第29位,比1999年提升了17位。 关键词:教育竞争力;国际比较 教育发展研究2010.17 决策参考

浅析东盟发展及历程 一、导论 东南亚国家联盟,中文简称为“东盟”(以下统一使用“东盟”的简称),英文缩写为ASEAN,它是一个具有广泛影响的区域性国际组织,它团结区域内外国家,为维护地区秩序、和平与稳定发挥了重要的作用,为促进地区政治、经济、安全及社会合作作出了重大贡献;,从1967-2015年,东盟已经走过了48年的历程,48年来,东盟完成了量上的扩张(从最初的5个成员国发展到囊括本地区所有成员国)和质的飞跃(即区域合作水平的提升与深化),东盟已经成为亚太地区及至在全球具有重要影响力的一个国际性组织,东盟还成为发展中国家团结合作的一面旗帜,是新区域主义的成功典范。 二、东盟的历程 东盟1967年成立至今的历程可以分为两大阶段,即冷战时期和冷战后。 (一)冷战时期的东盟 这个时期促进东盟团结的主要因素有两个:一是遏制共产主义;二是柬埔寨问题。冷战时期的东盟的主要贡献,是使原本一盘散沙的东南亚国家出现了初步的团结,培养了地区意识,有效地促进了地区的政治与安全合作,确立了各种组织架构,为冷战后进一步深化区域合作打下了良好的基础。但此时的东盟的兴趣主要集中在政治与安全合作方面,在经济合作方面没有什么建树。 (二)冷战后的东盟 冷战后,地区与全球环境发生了重大变化,意识形态在国际关系中的重要性下降了,经济全球化与区域化成为影响同际关系的主要因素,这两大趋势并行不悖,改变了全球与地区的国际关系格局。这一时期的东南亚地区,美国在该地区的影响力下降了,但它仍然企图主导该地区,但是显得有些力不从心;日本的作用正在日益提升.它在该地区的作用开始跳出经济的范围,向政治与安全等领域扩张;中国正在崛起成为一个新兴的大国,它成为对该地区拥有重大影响力的国家。而东盟作为该地区的一个组织得最好的国际组织。在地区事务中正在扮演越来越重要的角色,成为该地区的一支主导力量。 20世纪90年代初,东盟率先发起区域合作进程,逐步形成了以东盟为中心的一系列区域合作机制。1994年7月成立东盟地区论坛,1999年9月成立东亚-拉美合作论坛。此外,东盟还与美国、日本、澳大利亚、新西兰、加拿大、欧盟、韩国、中国、俄罗斯和印度10个国家形成对话伙伴关系。东盟与中日韩(10+3)、东盟分别与中日韩(10+1)合作机制已经发展成为东亚合作的主要渠道。 为了早日实现东盟内部的经济一体化,东盟自由贸易区于2002年1月1日正式启动。2003年,中国与东盟的关系发展到战略协作伙伴关系,中国成为第一个加入《东南亚友好合作条约》的非东盟国家。根据2003年10月在印尼巴厘岛举行的第九届东盟首脑会议发表的《东盟协调一致第二宣言》(亦称《第二巴厘宣言》),东盟将于2020年建成东盟共同体。为实现这一目标,2004年11月举行的东盟首脑会议还通过了为期6年的《万象行动计划》(VAP)以进一步推进一体化建设,签署并发表了《东盟一体化建设重点领域框架协议》《东盟安全共同体行动计划》等。会议还决定起草《东南亚国家联盟宪章》以加强东南亚国家联盟机制建设。 三、东盟的发展 冷战后的东盟不仅完成了量上的扩充,而且广泛开展各个领域的合作,取得了令人瞩目的成就。

中国—东盟合作:1991-2011(全文) 20年前,时任中国外长钱其琛应邀出席在马来西亚吉隆坡举行的第24届东盟外长会,开启了中国-东盟对话。20年来,在双方领导人的精心培育下,在社会各界的广泛支持下,中国同东盟走过了一条睦邻友好和互利共赢的合作之路。 双方政治互信不断增强,从对话伙伴提升到战略伙伴。双方经贸合作成果显著,建成了自由贸易区,贸易和相互投资快速增长。双方建立了完善的对话合作机制,确定了11大重点合作领域,在20多个领域开展务实合作,各领域友好交流与合作取得丰硕成果。双方携手应对亚洲和国际金融危机、重大自然灾害和跨境传染病,在应对挑战的过程中巩固了友谊,深化了合作。 中国-东盟全方位合作不仅有力促进了各自经济社会发展,给双方人民带来了巨大福祉,也为促进本地区乃至世界的和平、稳定与繁荣做出了重要贡献。 值此中国与东盟建立对话关系20周年之际,谨以此手册,追溯双方友好交往历史,展现务实合作成果,期待中国-东盟战略伙伴关系迎来更加美好的明天! 一、政治、安全与地区事务 政治: 1991年7月,时任中国国务委员兼外长钱其琛出席在马来西亚吉隆坡举办的第24届东盟外长会,标志着双方对话进程的开始。1996年,中国成为东盟全面对话伙伴。 1997年,双方合作应对亚洲金融危机,中国坚持人民币不贬值,赢得东盟国家广泛赞誉。同年12月,首次中国-东盟领导人非正式会议在马来西亚举行。会议确定双方建立面向21世纪的睦邻互信伙伴关系。2003年10月,第七次中国-东盟领导人会议确定双方建立战略伙伴关系。同年,中国政府宣布加入《东南亚友好合作条约》。 中国高度重视并致力于发展深化同东盟的睦邻友好合作关系。在东盟对话伙伴中,中国第一个加入《东南亚友好合作条约》,第一个与东盟建立战略伙伴关系,第一个明确支持《东南亚无核武器区条约》,第一个确定同东盟建立自贸区。

南方日报/2014年/10月/24日/第A12版 广东?时政 广东与东盟经贸合作规模全国最大 将发挥经济互补、华侨众多优势,与海丝沿线国家展开多层次经贸合作 南方日报记者黄颖川统筹吴哲南小渭 在海上丝绸之路的历史上,广东是我国唯一一个两千多年来从未中断过海上贸易的省份,并始终与海上丝绸之路沿线各国保持着密切的经贸往来,因此成为我国历代重要对外经济交流窗口。 改革开放以来,广东在外向型经济快速发展的带动下,迅速成为中国经济重镇。积极发挥长期积累的对外经济交流合作优势,是广东参与21世纪海上丝绸之路建设的重中之重。 省口岸办主任、省商务厅副厅长吴军介绍,国家实施建设21世纪海上丝绸之路战略以来,我省充分发挥毗邻港澳和东南亚华侨众多等地缘人缘优势,大力发展对外贸易和双向投资合作。目前,广东已发展成为我国与东盟经贸合作规模最大的省份。 东盟已成我省第三大贸易伙伴 省商务厅介绍,近年来我省与沿线国家尤其是东南亚等国的交流合作发展迅速,双边和多边贸易关系不断升级,贸易总量连续多年保持增长态势。 据统计,截至2013年底,东盟已成为我省第三大贸易伙伴、第三大投资来源地、第二大投资市场。东盟还是我省第四大出口市场,第二大进口来源地,与我省进出口贸易额从2007年的559.6亿美元增至2013年的1022.1亿美元,年均增长10.6%;我省实际吸收东盟投资额从2007年的5.6亿美元增至2013年的11.5亿美元,年均增长12.9%;我省对东盟实际投资额从2007年的0.2亿美元增至2013年的2.9亿美元,年均增长57.1%。 吴军表示,我省与东盟的经贸合作,不仅丰富了双方的市场供给,促进了各自的经济发展,还有效了推动一批“走出去”骨干企业的发展壮大。 据了解,目前,华为、中兴、美的、TCL、农垦集团等一批“走出去”企业以东盟作为其全球化布局的重点目标市场,针对东盟市场的特点加大市场开发力度,通过积极参与当地基础设施建设、投资办厂、建设营销网点等多种形式,成为我省对东盟投资合作的领头羊。 多重优势助推与沿线国家经贸合作 作为我国重要的沿海省份,广东与海丝沿线国家开展经贸合作,参与建设21世纪海上丝绸之路具有独特优势。吴军介绍,双方不仅在产业、资源方面具有极强的互补性,还有突出的区位优势、相通的人缘商缘。 据介绍,沿线重点国家中,既有服务业发达的新加坡、印度,制造业比较成熟的马来西亚、泰国,也有人力资源充沛、劳动密集型产业发展空间广阔的越南、菲律宾、孟加拉国、缅甸等国。而我省目前已形成电子信息、石油化工、电气机械、电力、食品饮料、交通运输设备、纺织服装、通用专用装备、五金制品、建材等10大工业产业,产业体系完善,有条件凭借终端产品的市场优势、技术升级的比较优势,逐步明确与沿线重点国家的纵向分工和横向合作,增强国际资源配置能力,成为中国-东盟自由贸易区发展的重要推动力量。 资源方面,广东是资源能源需求大省,但自身供给能力不足,2012年能源总需求缺口比例为82.5%,其中100%的煤炭、77.8%的石油、21.3%的电力需要从省外调入或进口。沿线重点国家的煤炭、石油、棕榈油、天然橡胶、木材、玉石、铜、锡等储量丰富,与我省合作前景相当广阔。 双方经贸的快速发展,不仅是在市场因素的推动下,区位优势和人缘商缘相通也是重要因素。

2005年中国经济学年会论文 研究领域:国际经济学 论文题目:基于引力模型的中国双边产业内贸易的实证研究 作者:韩剑 作者单位:东南大学经济管理学院

基于引力模型的中国双边产业内贸易的实证研究 韩剑[1] 摘要:产业内贸易理论是当今国际贸易的最新前沿理论,在实践中,产业内贸易对于促进一国贸易乃至经济的可持续发展起到至关重要的作用。本文在回顾国外相关文献的基础上,建立产业内贸易的引力模型,对影响我国双边产业内贸易的因素作计量分析。结果表明,产业内贸易与经济总量、人均收入水平、区域经济一体化呈正相关,与规模和收入差异、地理距离呈负相关,实证结论为我国参与国际分工和选择贸易政策提供了理论依据。关键词:引力模型、产业内贸易、双边贸易 战后科技进步的加速促进了社会分工的不断扩大,国际分工由原来的垂直型分工逐渐转化为水平型分工,国际贸易的基本格局也由产业间贸易向产业内贸易转变。在这种转变中,由于各国所处的经济发展水平不同,资本与技术存量的差异等因素,双边产业内贸易发展水平表现出明显的差异。相同类型的国家或地区出于产业结构、收入水平和消费偏好上的相似性,其双边贸易主要表现为产业内贸易;不同类型国家或地区的贸易则更多的受要素禀赋影响,接近于传统的产业间贸易。随着各国经济发展和国民收入水平的相对变化,一国产业内贸易的国别结构也将出现动态调整,进而对其产业内贸易的总体水平产生影响。产业内贸易的影响因素非常复杂,本文从国家特征揭示出产业内贸易变化的一般规律,在此基础上有重点地加强与潜在贸易伙伴国的经济联系,积极发展双边产业内贸易,从而为我国参与国际分工和选择贸易政策提供一个理论依据。 1、理论述评 产业内贸易理论是当今国际贸易的最新前沿理论,并处于不断的研究探索和发展中。20世纪60年代以来,经济学家在这一领域展开了广泛的讨论,经过了70年代中期的经验研究和80年代的理论研究,建立了一套解释同一产业内产品双向流动的国际贸易新理论。迪克西特(Dixit,1977)、斯蒂格利茨(Stiglitz,1977)、克鲁格曼(Kmgman,1990)、赫尔普曼(Helpman,1981)、布兰德(Brander,1991)等经济学家结合现代产业组织和市场结构理论,对不同类型的产业内贸易进行了广泛的研究,形成主流的产业内贸易理论。同时以格鲁贝尔与劳埃德、阿奎诺(Aquino,A.1978)、伯格斯特朗德(Bergstrand,J.H.,1983)、格林纳韦(Greenaway,1987)为代表的学者不断地发展和完善各自的产业内贸易指数计算模型,为产业内贸易的实证研究奠定了基础。 伴随计量工具的大量运用,越来越多的有关产业内贸易的文献集中于对产业内贸易因素的研究。影响产业内贸易的因素很多,既有国家层面的(country specific)特征,包括国家规模、人均收入水平、经济一体化,也有产业层面的(industry specific)特征,如产品差别化、规模经济、市场结构等。在研究双边产业内贸易时,由于更多的涉及宏观层面的内容,因此抽象掉产业层面影响因素的回归模型在实践中收到了良好的效果。 在产业内贸易的早期研究中,国民收入水平是最早被考察的一个变量。林德(1961)的需求相似理论早就阐述了收入水平对产业内贸易的影响。他认为,相同的收入水平容易 [1]韩剑,男,东南大学经济管理学院博士研究生,研究方向:世界经济,E-mail:icedsword@https://www.doczj.com/doc/9516208434.html,

—、中国—东盟自由贸易区的动因 中国—东盟自由贸易区的构想,缘起东亚合作的日益增强以及中国和东盟国家关系日益改善的国际背景。主要原因有以下几点: (一)东亚金融危机使各国醒觉,增强了深化经济合作的紧迫感。在这场世纪末的大危机中,世界银行和国际货币基金组织在所谓“华盛顿共识”的指导下,处理东亚金融危机。当时以世界银行前首席经济学家、2001年诺贝尔经济学奖得主斯蒂格利茨为首的一些经济学 家就对“华盛顿共识”提出严重质疑,认为在拉美国家解决金融危机的经验基础上所形成的“华盛顿共识”有很大的局限性,不能把它作为普遍适用的药方不分青红皂白地开给面临金融危机的所有国家。而事实上世界银行和国际货币基金组织在处理东亚金融危机的迟钝与失误和最终的结果也证明了东亚依靠别人的救援是不现实、不成功的,只有加强自身的合作才能拯救自己、发展自己。其中,日本对东亚经济联合的态度在危机后就发生了根本变化,积极主张设立亚洲货币基金以防范危机。2000年2月2日,日本为印度尼西亚、南韩、马来西 亚和菲律宾提供了210亿美元的资金,还为马来西亚、菲律宾、泰国提供22.6亿美元的贷款担保。这是日本力促东亚联合的一个突出表现。 (二)开创互利双赢新局面的需要。建立中国—东盟自由贸易区,不仅能带来巨大的经济 效益,也有深远的政治意义。中国一直没有自己的自由贸易区,游离于区域经济集团化之外。无论是从顺应世界经济区域化潮流,还是从扩大对外开放的需要,密切东亚地区的经济合作,建立中国—东盟自由贸易区,不失为一项审时度势的战略。同时,中国与东盟合作,也有利于中国与东盟国家间增进互信,消除误解,这不仅对双方经济的发展是双赢的,而且对改善我们的国际环境有利。 对东盟国家而言,中国与东盟在经济上有着很强的互补性,地理上与东盟相依相连,无疑是东盟理想的经贸伙伴。东南亚金融危机后东盟一直没缓过气来,“9·11”恐怖事件后,由于美国经济下滑,对美国市场严重依赖的东盟国家随之出现严重的经济衰退。在东亚地区,只有中国经济仍然以7%以上的速度增长。东盟认识到,与中国合作,搭中国经济快车是摆 脱目前困境和保持今后发展的重要出路。与中国建立自由贸易区,深化经济合作关系,因而是东盟一项及时而必要的战略选择。 第三,以出口带动经济增长的需要。一国的经济增长主要是由消费、投资和出口拉动的。

中国和东盟文化产业合作深入务实 中国文化产业网时间: 2008-11-09 来源:https://www.doczj.com/doc/9516208434.html, 作者:黄海【字体:大中小】 “随着经济的相互依赖性越来越强,我们的文化产业合作也越来越多,包括市场调研、融资、项目合作等,都可以相互学习对方的成功经验。”10月28日至31日,在第三届中国——东盟文化产业论坛上,东盟秘书处东盟信息官员阿迪特亚的发言得到了与会代表的认可。他们还表示,自2006年开办以来,这一论坛对推动中国与东盟各国在文化领域的交流与合作一直发挥着积极作用。 本届论坛由中国文化部文化产业司、对外文化联络局和广西文化厅主办,以“相互借鉴、合作共赢”为主题。与往届相比,本届论坛不仅邀请了泰国等10个东盟国家的代表出席,还吸纳了与东盟国家接壤的云南、广东、海南等省份的代表参加。 文化部党组成员、部长助理丁伟在论坛开幕式致辞中表示,文化产业的发展离不开与世界各国的交流与合作。中国与东盟山水相连、文化相近,近年来,在政治、经济、文化诸方面保持着良好的合作关系和日益密切的友好交往,文化产业的合作发展也面临着共同的机遇和挑战。中国——东盟文化产业论坛为我们搭建了一个交流与合作的平台,希望它除了进行文化产业方面的信息交流、相互借鉴成功经验、表达合作意向之外,还能够实质性地推动实际文化合作项目的协商和形成。 合作更加深入 中国——东盟文化产业论坛作为中国与东盟国家文化产业交流合作的平台已经成功举办了两届。两年以来,该论坛在推动中国与东盟各国文化产业领域的交流与合作方面发挥了积极的作用,得到了中国领导人的高度重视。2007年11月,中国国务院总理温家宝在新加坡召开的“10+1领导人峰会”的讲话中,特别提到了中国——东盟文化产业论坛,并建议论坛期间可商签中国——东盟文化产业互动计划。这一建议得到了东盟各国的认可,中国文化部积极响应,于今年7月代起草了《中国——东盟文化产业互动计划草案》(以下简称《草案》),并通过中国东盟秘书处、中国东盟事务协调国文莱和东盟各国驻华使馆转交给各国的文化产业主管部门。 在本届论坛上,《草案》得到了东盟各国与会代表的积极响应。缅甸联邦文化部历史委员会委员钦貌纽在发言时称赞这个《草案》体现了真诚合作的精神:“经过仔细阅读,我们认为这是一个全面的、公正的《草案》,涵盖了中国和东盟成员进行文化产业合作的方方面面。其中《草案》的第10条和第11条是保持开放的,可以进行修改和调整,这充分体现了友好协商、真诚合作的精神,我们希望通过此次论坛坦诚和友好的交流之后,可以实现互利双赢。”

从贸易引力模型看中国双边贸易安排 【原文出处】浙江社会科学 【原刊地名】杭州 【原刊期号】200206 【原刊页号】17~20 【分类号】F52 【分类名】外贸经济、国际贸易 【复印期号】xx02 【标题】 【作者】刘青峰/姜书竹 【作者简介】刘青峰,男,1967年生,宁波大学商学院硕士生。 姜书竹,男,1977年生,宁波大学商学院硕士生。【内容提要】本文采用贸易引力模型从实证角度分析、验证了决定中国2000年双边贸易状况的主要因素是贸易双方的经济规模、国民收入水平、空间距离和制度安排等,并在此基础上提出了发展中国对外贸易的对策建议。 【摘要题】研究与探讨 【关键词】对外贸易/双边贸易/贸易安排/贸易引力模型【正文】 构建一个适当的分析框架来考察我国与贸易伙伴的双

边贸易状况,分析制约双边贸易发展的基本因素,并进而有针对性地提出扩大双边贸易的对策,可为我国政府制定扩大双边贸易的措施、为企业开拓潜在的国际市场提供具有实际价值的参考。本文的分析框架采用了“贸易引力模型”,所选取的数据是中国2000年30个主要贸易伙伴的双边贸易额及相关的数据,在模型拟合的基础上,进行了相应的研究。 一、贸易引力模型的构建 贸易引力模型最初出现在Timbergen(1962)和Poynohen(1963)于20世纪60年代早期所作的研究中。基本模型是 Tij=A·(Y[,i]Y[,j]/D[,ij])(1) 其中T[,ij]是双边贸易额,为进出口的总和;Y[,i]是国家i的GDP;Y[,j]是国家j的GDP;D[,ij]是国家i和国家j的距离;A是比例常数。 该模型的思想来源于牛顿的万有引力定律:两个物体的相互吸引力与他们质量的积成正比,与它们之间的距离的平方成反比。进而设想:两个国家的贸易量与它们的经济规模之积正相关,而与两国之间的空间距离负相关。 80年代以来,西方经济学家在基本模型的基础上进行了不断的改进。比较著名的有Helpman(1987)和Deardorff(1995)的研究。前者涉及Anderson(1979)、Krugman和Helpman(1985)

中国与东盟贸易关系现状 一、引言 在经历几次金融危机的洗礼后,中国与东盟作为世界经济重要支柱之一,于上世纪90年代开启了对话进程,至2010年1月1日,中国—东盟自由贸易区正式建成,这一里程碑式的合作,标志着中国与东盟的经贸关系迈入了一个崭新的时代。但中国与东盟各成员国间的开放步伐并不一致、优惠政策也不一致,中国与东盟间存在着较复杂的多边合作与双边贸易。 二、中国与东盟的贸易发展历史回顾 东盟各国与中国的毗邻,双方在文化观念和传统上有很多相似性。但是新中国成立以来,双边经贸关系经历了一个较为曲折的过程,大致也可以分为以下三个阶段。第一阶段,20世纪70年代末前的双边贸易。第二阶段,改革开放之后的双边贸易。第三阶段,进入21世纪以来的第一个十年。 三、中国与欧盟和东盟的贸易特点 (一)双边贸易总量及增长速度 中国与东盟之间的贸易发展相当迅速,尤其是进入21世纪之后,双方贸易关系有了令人瞩目的进步。2000年双方贸易额仅有395.2亿美元,到2013年已增长至4436.1亿美元,增长了11倍。2002年双边贸易总额就突破了500亿美元,同比增长31.68%。2004年贸易总额首次超过1000亿美元,总值为1058.8亿美元,同比增长35.31%,其中中国向东盟的出口上升幅度尤为显著,同比增长38.73%。2010年1月1日,随着中国—东盟自贸区的正式启动,双边贸易壁全进一步消除,贸易总额提升了37.45%,达到了2927.76亿美元,东盟也成为了仅次于欧盟和美国的第三大贸易伙伴国。2012年中国—东盟贸易额继续增长,突破4000亿美元。 图1:2000-2013中国对欧盟和东盟双边贸易总额(单位:亿美元)

中国-东盟贸易与比较优势中国在国际贸易中占据着越来越重要的地位,而邻近地区东南亚与中国有着互补性的贸易结构,使得东盟成为中国重要的贸易伙伴。 本论文以要素禀赋理论为基础,从比较优势理论出发进行,对比并分析中国与东盟各产品的贸易的数据,对中国与东盟的贸易进行探讨,探讨中国与东盟在贸易的过程中是否真正实现双赢,中国在与东盟的贸易中得到了什么。 比较优势理论(Principle of Comparative advantage): 根据教材中李嘉图的理论,比较优势原理指一国在两种产品的生产上都具有绝对成本劣势,互利贸易仍然能够发生. 低效率国家应该专门生产并出口其效率低的相对较少(绝对劣势最小)的产品,高效率的国家应该专门生产并出口其效率高的相对较多(绝对优势最大)的商品. 比较优势理论是一个不断发展并且完善的理论,由比较优势理论更进一步赫克歇尔和俄林提出了要素禀赋理论-----一个国家应该生产并出口密集使用本国相对丰富要素的产品而进口密集使用本国相对缺少的要素产品。基于要素禀赋理论又诞生出特定因素理论等等.作为我们分析比较优势的基础。 东盟成立于1967年,目前包括新加坡、泰国、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾、老挝、缅甸、越南、柬埔寨、文莱十个国家。自1990年以来,中国与东盟的贸易额以年均约20%的速度增长。2010年,中国-东盟自由贸易区建立,宣布中国与东盟贸易关系进入一个新的

阶段。而在刚刚过去的2014年,中国与东盟贸易额达4804亿美元,占中国对外买一总额比重达11%,东盟日益成为中国重要贸易伙伴,作为相邻地区,中国与东盟具有得天独厚的贸易优势。 那么为什么我们要对这个组织进行分析呢? 目前世界上有172个区域自由贸易协定,区域经济—体化和全球化是当今世界经济发展的趋势,其安排的内部货物贸易量占全球贸易总量的50%以上。通过建立优惠经贸安排寻求更大的经济发展空间,已经成为许多国家和地区的首要政策选择。作为举世瞩目的发展中国家,我国已成为世界第二大经济体,在加入了WTO的情况下,面对各国纷纷进行合作带来的压力与挑战,中国更是跟着这个贸易潮流,与许多国家或组织建立了贸易关系,而与东盟的贸易更是一大贸易举措。而当中国-东盟自由贸易区建成后,将是一个拥有最多人口的自贸区,也是发展中国家间最大的自贸区,是世界第三大市场。中国与东盟的贸易关系越来越紧密,东盟也成为了中国第三大贸易伙伴和第二大进口来源地。将给各方带来多赢局面,这就是中国与东盟贸易的价值。接下来将会以互补性与竞争性来进行分析。 (1)中国与东盟的互补性分析 东南亚国家地处热带,热带资源、海洋资源、矿藏资源、农业资源 丰富,而中国是一个资源相对匮乏的国家,其工业较为发达,所以

广东省与东盟农产品贸易流量与贸易潜力分析* —基于引力模型的研究 —— 华南农业大学经济管理学院庄丽娟姜元武刘娜 摘要:随着“早期收获”计划实施,广东从东盟进口农产品快速增加,但对东盟出口却增长缓慢,甚至出现下滑的不利局面。本文运用引力模型对影响广东农产品出口的因素进行了验证,并对出口东盟农产品流量进行了测算分析。研究表明,广东对东盟农产品出口流量受东盟国家的GDP、人均GDP、距离以及区域贸易制度安排等因素的影响;广东同大多数东盟国家农产品贸易呈现“贸易不足”,广东农产品对东盟出口仍有很大的增长空间。 关键词:广东;东盟;农产品贸易;引力模型 在中国—东盟自由贸易区的合作框架下,农业被确定为五大重点合作领域之一。随着我国与泰国签署《中国—东盟全面经济合作框架协议》“早期收获”方案下加速取消关税的协议,我国和东盟国家的免税行动也开始实施。加之我国与泰国、新加坡、文莱等6个国家《中东自由贸易区协定税率》的贯彻等,使得我国对东盟六国的平均关税进一步降低,东盟农产品进入广东市场的成本也随之下降,2004年广东进口东盟农产品由2001年的4.95亿美元增加到11.05亿美元,但广东农产品出口却增长缓慢,甚至出现下滑的不利局面,面临着日益严峻的挑战。因此,实证分析广东与东盟国家农产品贸易流量与贸易潜力有着重要的政策涵义。 一、广东与东盟农产品贸易现状分析 1.进口数量快速增加,进口金额大幅度增长 按照“早期收获”计划,自2003年10月1日起中泰果蔬贸易开始实行“零关税”;2004年6月3日,中新两国政府签署议定书,将果蔬贸易“零关税”扩展至中、泰、新三国。我国率先降低东盟农产品进口关税后,广东进口农产品数量、金额大幅度增长,见表1。据海关统计数据显示:2004年,广东自东盟进口农产品11.05亿美元,比上年增长48.6%,比入世前的2001年增加了6.1亿美元,首次超过北京市成为我国自东盟进口农产品最多的省份,从而也成为了我国入世以来,自东盟进口农产品增加额最大的省份。 2.出口增长缓慢,出现下滑的不利局面 自2001年开始,广东农产品对东盟出口呈现波动,增长缓慢,部分年份出现下滑态势,如表1。2004年1月1日起,我国对产自东盟的560多种农产品先行降税,在进口不断增长的同时,广东部分农产品对东盟的出口却出现持续下滑的不利局面,如蔬菜对东盟的出口,2003年和2004年分别对东盟出口23.9万吨和22.7万吨,与上年相比降幅分别为6.6%和5%。在传统农业方面,广东发达地区对东盟出口农产品也出现持续下滑,2004年,深圳市、惠州市、肇庆市等7个地级市对东盟出口 *本文为广东省普通高校人文社科重点研究基地重点项目《广东与东盟国家次区域农产品贸易问题研究》(06JDXM790003)阶段性研究成果。 庄丽娟:华南农业大学经济管理学院510642电子信箱:zljay@scau.edu.cn。