山东外语教学2003年第3期(总第94期)

学习风格理论——西方研究综述*

康淑敏

(曲阜师范大学外国语学院。山东曲阜273165)

摘要:西方学习风格理论研究始于20世纪50年代。自问世以来,各种理论框架及模式应运而生。研究者从不同的视觉和维度分析研究了学习者在接受信息和信息加工过程中存在的差异以及各自的特点。本文试图对这一理论作较为系统的概述与分析,希望能引起我国外语界对学习风格研究的积极思考,并希望为教师贯彻因材施教的教学原则提供新的视角和理论依据。

关键词:学习风格;风格要素;理论研究

中图分类号:H319.3文献标识码:A文章编号:1002.2643(2003)03.0024.05

在西方,随着以人为本教育理念的贯彻和个别化教学这一趋势的呈现,教育研究的重心从“教”转移到了“学”,人们逐渐重视学生学习个别差异的研究以及学习者个体在学习过程中的主观能动性和创造性,由此开辟了对学习者个体学习方式差异性的研究,学习风格(1earningstyle)便成了研究热点。

学习风格理论的研究始于20世纪50年代,研究者从学习者的个人生理因素、心理因素和社会环境因素来研究个体在学习方法、学习进程和学习倾向上存在的差异,从而为分析学习者学习内部的动态心理过程和个性特征提供了新的视角,同时为教师贯彻因材施教的教学原则提供了理论依据和参照。

1.0学习风格的界定

有关学习风格的定义,许多研究者(如Dunn&Dunn,1979;Gregorc,1979;Hunt,1979;Reid,1995)都有过论述。有的从感官偏爱的角度描述学习风格;有的从信息加工方式陈述这一概念;还有的从学习风格的形成原因入手阐述其内涵。譬如,曾任美国中学校长联合会主席的凯夫(Keefe,1979:44)先生指出:“学习风格是学习者特有的认知、情感和生理行为,它是反映学习者如何感知信息、如何与学习环境相互作用并对之做出反应的相对稳定的学习方式”。另一位研究学习风格的专家肯赛拉(Kinsel.1a,1995:171)认为,“学习风格是指学习者个体在接受信息和信息加工过程中所采用的自然习惯的偏爱方式,这些偏爱方式具有一定的持久性。每个人都有其独特的学习风格,就像各自的签名一样与众不同,它既反映出个体独特的生理特征又反映出个体受环境影响的痕迹”。谭顶良先生为学习风格所下的定义为“学习风格是学习者持续一贯的带有个性特征的学习方式,是学习策略和学习倾向的总和”(1995:12)。

通过以上的分析,我们不难看出学习风格是学习者在学习过程中经常采用的习惯性学习方式和倾向。它是学习者在一定的生理特征基础上,在长期的学习活动中逐步形成的相对稳定的个体学习方式偏爱,主要表现在个体对外界信息刺激的感知、注意力和解决问题的方式上。它的形成受制约学习者个体发展的多种变量或因素的影响,包括学习者自身的因素(人格特质、学习兴趣、生物节律等)、成长环境(家庭背景、伙伴类型、社会环境等)和教育形式(授课方式、信息刺激形式、教学场所布置等)等。它很少因学习内容、学习场所的变化而变化,表现出持续一贯的稳定性和鲜明的个性特征。

在有关文献中人们通常把学习风格和认知风格

(cognitivestyle)作为同义词替换使用,由此便造成了概念上的混乱。其实,两者的内涵不尽相同。认知风格主要指个体信息加工的方式,即个体在感知、记忆和思维过程中表现出的典型的功能方式,主要反映学习者在认知方式上的差异。而学习风格除包含信息加工方式外,还体现出个体的感情因素、心理行为以及与学习环境相互作用所产生的学习方式的偏爱(Keefe,1979)。显然,学习风格涵盖层面广,它的形成受多种因素的影响和制约,这些构成因素的差异性导致了不同的学习风格。

收稿时间:2003-05.30

作者简介:康淑敏(1958一),女,博士,教授。研究方向:语言教学理论与方法,教学设计,网络教育。

*本课题为山东省教育厅人文社科研究计划项目:“英语专业学生学习风格与认知策略实证研究”,批号为:W01W11。

24

万方数据

2.0学习风格构成要素

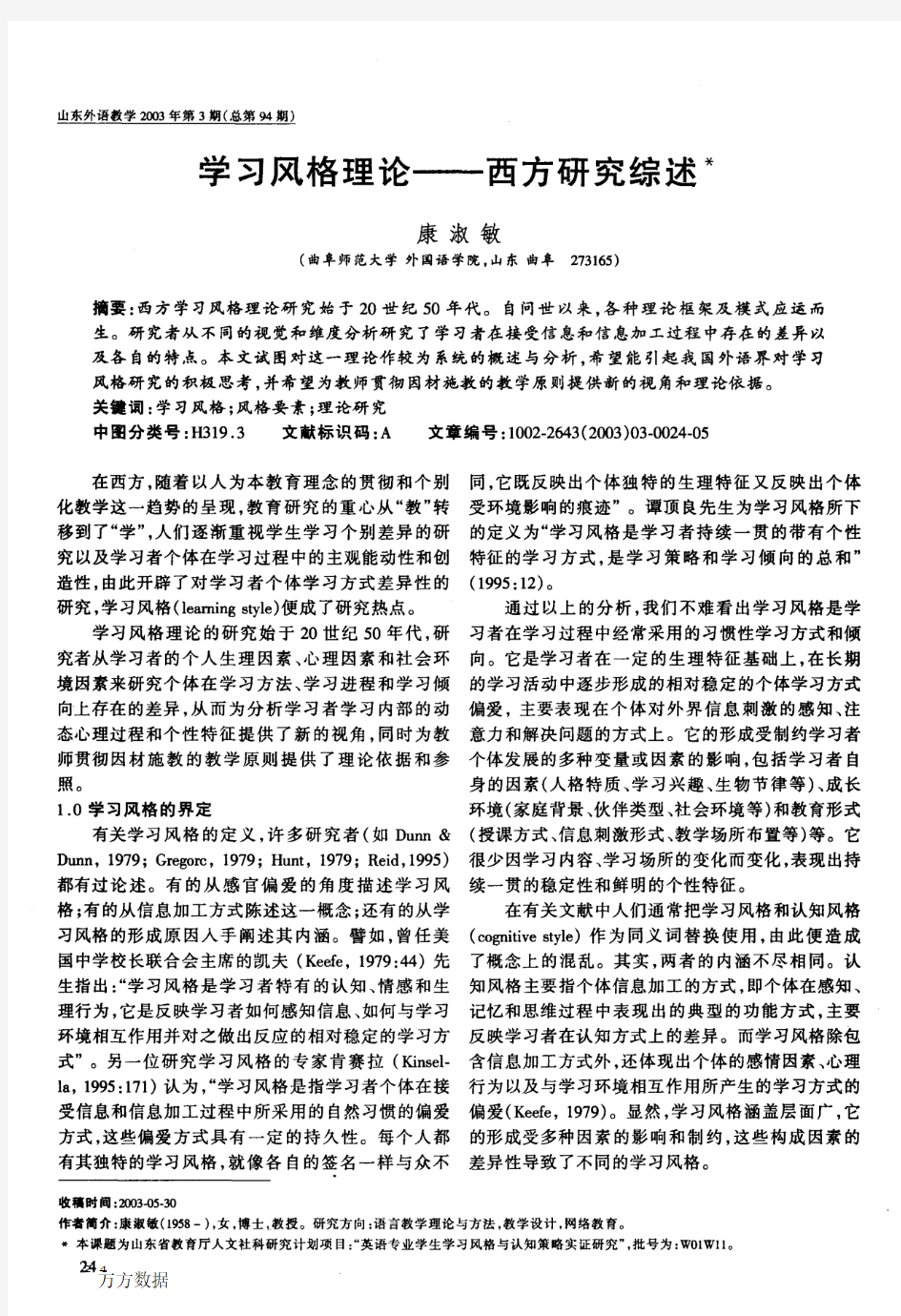

关于学习风格要素的研究,影响最大的要数美国圣?约翰大学的邓恩夫妇(Dunn&Du衄)了。他们是较早研究学习风格要素的权威。1972年,他们在对纽约三十多名学生的学习方式研究的基础上提出了学习风格模式。其风格模式包含与环境、情感、社会和生理有关的18种要素。随后,邓恩夫妇对这一模式进行了多次修正。1979年,他们添加了认知风格。1980年又添补了心理成分(Dunn,Cavangh,Ebede&Zenhausem,1982)。他们认为学习风格的形成受多层面多种因素的影响(参见表格一),这些使学习者个体形成了习惯性的信息接受、加工和储存的偏爱方式。他们的研究成果为学习风格要素的研究奠定了基础和依据。

基于他们的分类,我们可将学习风格要素分为三个层面,即生理、心理和社会层面。其中生理层面包括与外界(环境)刺激有关的要素成分(如学习条件、学习场所等)。心理过程包括与情感有关的要素(如个性特质、兴趣爱好等)。

刺激层面风格要素成分

环境声音光线温度(学习场所)布置

情感动机学习持久性性格

社会集体独自同伴小组变换的学习伙伴

生理感知时间节律活动性与坐姿

心理分析与综合左脑型与右脑型沉思与冲动

表格一:学习风格要素构成要素(Dunn,1984)

具体说来,学习风格的生理要素是指学习者对学习环境中若干要素的偏爱。外部刺激可引起个体的不同知觉反应,因而在接受信息时学习者会采用不同的感知方式,这便导致了对不同感官的偏爱,如视觉偏爱、听觉偏爱、动觉偏爱等。同样,人体对环境因素的不同反应也会导致不同的生物节律,表现在学习时间上的节律和对外部学习环境的要求也不尽相同。譬如,有些人在清晨头脑清醒、学习效率高;相反,有的则乐于在夜深人静时学习。还有的喜欢在安静、通风、光线明快的环境中学习,而另一些则喜欢在“闹”的环境中以“争论”、“动手”的方式接受信息、获得知识。

学习风格的心理要素包括认知、情感和意动三个方面。认知要素具体表现在个体认知过程中信息加工的方式上,如:同时加工和继时加工。同时加工是指在同一时间内通过把握事物的整体结构对多个信息进行加工,从而获得意义。而继时加工则是指以按部就班的线性方式对外界信息逐一进行加工从而获取意义。学习风格的情感和意动要素主要体现在个体的学习兴趣、成就动机、焦虑水平和学习意志力以及动手操作等方面。

学习风格的社会因素体现在学习者的学习活动形式上(如独自学习与结伴学习、竞争与合作等)。不同的成长环境(家庭、社会)反映在个体处事方式上的社会特征也不相同。个体对环境的要求,对外界干扰的容忍度以及动机激发的反映倾向等都有所差别。有些人对外界干扰非常敏感,因而学习时喜欢独自钻研而不愿意同他人结伴学习。相反,有些人则喜欢参与、乐于与同伴合作以期相互促进、共同提高。显然,了解学习风格的构成要素有利于我们理解学生在学习方式上的个体差异,从而有意识地调整教学风格及策略以适应不同学习群体的学习偏爱,进而更好地发挥学生的学习优势及主观能动性。3.0学习风格理论框架及类型

学习风格理论自问世以来各种理论框架及模式应运而生。研究者从不同的视角和维度对学习者的个体学习方式差异进行了探究与阐释,旨在寻求因材施教的有效方法与途径。下面简要分析几种颇有影响的学习风格理论模式及风格类型,以期使读者对其有较全面的了解和认识,以便进行类似的研究或拓展研究的深度与广度,同时为体现“学习者为本”的教学实践提供理据与启示。

认知风格是学习风格的重要组成部分。许多学者对认知风格的诸要素做过研究。在其所有的要素中,研究最多影响最大的要数场依存型(field

depen。dence)和场独立型(fieldindependence)了。美国心理学家赫尔曼?威特金(HermanWitkin)在20世纪40年代研究知觉个别差别时发现有些人易从视野中区分若干组成部分,而另一些则不然。由此,他根据场理论把人划分为场依存型和场独立型两类。场独立者(即独立于场的)不易受外界因素干扰,能洞察出超越事物本身以外的事物问的相互关系,即能借助视觉线索或直觉顿悟。相反,场依存者易受外界因素的干扰,不善于作定向分析,倾向于以外部参照作为心理活动的依据(Witkinetal,1977)。研究表明,场独立型与场依存型认知风格与学习有密切关系。场独立者偏爱自然科学学科,其学习动机以内在动机为主,学习自主性强,喜欢个人钻研或独自学习;善于运用分析的知觉方式,易适应结构松散的教学风格;而场依存者则偏爱社会科学学科,善于运用整体的知觉方式,喜欢结构严密的教学方式,乐于在集体中学习以取得互相学习、互为启发的机会(Witkinetal,1962,1977)。但研究也表明,大多数人的认知风格处于这两种类型之间,无明显的场独立型或场依存型特征(施良方,1991)。

20世纪80年代初,大威?柯波(DavidKolb)的研究成果颇受关注。柯波对学习过程周期(1earningcv.

25

万方数据

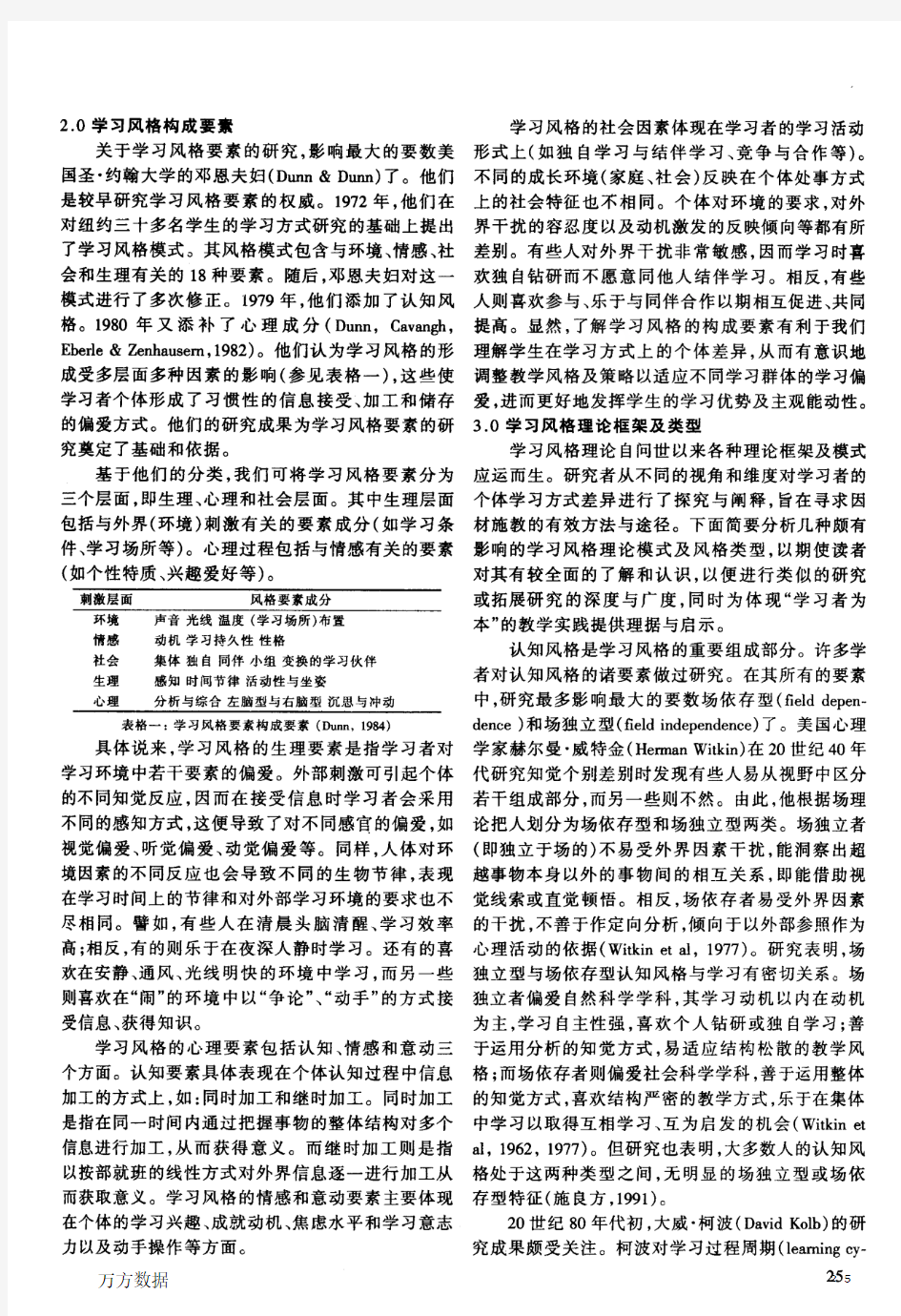

cle)进行了独特的分析。他认为学习过程周期由四个相互联系的环节组成,即具体体验(concreteexpe—rience)、沉思观察(reflectiveobservation)、抽象概括(abstractconceptualization)和主动实验(activeexperi—mentation)。其中具体体验(感知)阶段强调体验在学习中的作用,学习者开阔思路,适应变化从“感受”中学习。沉思观察(理解)阶段的学习特点为重视细心观察,多视角多维度地看待问题、理解学哥内容。抽象概括(慎思)阶段则注重思考、客观逻辑地分析问题。学习者运用已有的知识开动脑筋、积极思考。主动实验(应用)阶段强调从“做”中学,学习者勇于探索并采取具体的方法解决实际问题。这种对学习过程的分析有助于我们理解学习的实质,从而引导学生掌握学习规律,学会“如何学习”。

基于对学习过程周期的研究,柯波将学习者分为不同类型,并对各自的特征进行了分析和解析。他认为学习过程周期的四环节两两对应存在(即:具体体验与抽象概括、沉思观察与主动实践)。学习者对某一环节的偏爱必然导致对另一环节的轻视。因而由于个体对这四个环节的偏爱程度不同,从而表现出不同的学习风格(参见表二):即聚合型(conve-rger)、发散型(diverger)、同化型(assimilator)和调节型

具体实践(accommodator)。一般说来,持聚合型学习风格的人善于发现理论的实用价值,具有较强的决策能力,且能有效地解决实际问题;与此相比,持发散型学习风格的人善于多视角地审视具体的情形或局面,常采用观察法从多种观点中寻找解决问题的答案,这类人往往具有丰富的想象力和敏感性;而持同化型的人善于理解大范围内的信息,且能用简洁合乎逻辑的形式将其呈现出来,这类人通常对理论和抽象概念感兴趣;相反,持调节型学习风格的人则善于“动手”。乐于实施具有挑战性的计划,且有能力完成任务。针对各种风格的类型和特点,柯波(1981)分析总结了它们各自的优势与不足并提出了相应的改进措施(参见表三),以便使学习者杨长避短,提高学习效率。

/\.

调节童发戢翟

囊台奎同化型

‘\、/。

表二:学习过程周期及学习风格类型(Kolb,1981)

’调节型发散型

敢于冒险想象力丰富优势具有领导才能理解他人

付诸行动优势

善于发现问题

工作完成不准时献计献策不足计划不切实际

难以决策

偏离目标

不足

专注于目标难以把握机会改进寻找新机会

个人投入改进

多听取他人意见

措施多与他人交往

措施积累信息资料

影响领导他人

体谅他人感受

主动沉届实践观薯聚合型同化型

善于解决问题善于制定计划

擅长决策优势善于发现问题

优势构建理论善于认识问题

擅长演绎推理创建模式

不吸取经验教训精力不集中

不足方法不系统

不足想法分散行动不实际决策匆忙

收集整理信息

改进定目标

改进建构概念模式尝试新方法行事措施设计实验

措施选择最佳方案检测理论与想法

26表三:四种学习风格的优缺点及改进措施(Kolb。1981)

万方数据

20世纪80年代中叶,瑞德(JoyReid)对感知学习风格(perceptuallearningstyle)进行了深入细致的调查研究。她认为人们通过不同的感官(senses)进行学习,人人都有自己偏爱的学习感官及学习方式。例如有的人主要用“眼”学习(视觉学习者),而有的善于用“耳”学习(听觉学习者);还有的则喜欢协同学习(小组型或协作型学习者)。由此,瑞德便设计了一套感知学习风格偏爱调查表(questionnaires),并将学习风格分为:视觉型(visual)、听觉型(auditory)、触觉型(tactile)、小组型(group)、个人型(individual)和动觉型(kinesthetic)(Reid,1984)。此外,瑞德还将每种风格的特点与优势做了较为细致的分析和解释,并指出学习者,尤其是语言学习者,应充分发挥与感官偏爱有关的风格优势,多感官多渠道地接受信息,这样才能有效地感知、内化所学知识。

20世纪90年代初期,美国亚拉巴马大学的奥克斯福特(RebeccaOxford,1991)教授就语言学习的偏爱方式进行了较为深入的研究。她将学习风格分为五大类:1)与感官偏爱(sensorypreferences)有关的学习风格:听觉型、视觉型和触觉型或操作型(hands—on);2)与人格特质有关的学习风格:外向型(extro.vemion)和内向型(introversion);3)与信息加工方式有关的学习风格:直觉性(intuitive)和序列型(COll.crete/sequential);4)与信息接受方式有关的学习风格:封闭型和开放型;5)与思维方式有关的学习风格:分析型(analytic)和整体型(global)。奥克斯福特认为学生获取信息的主要感知通道是视觉、听觉和触觉型或操作型。视觉型学习者的典型特征是通过视觉刺激手段接受信息,直观形象的视觉材料能在学习者脑海里形成清晰的视觉表象,使其具有用此感官学习的优势。听觉型学习者喜欢接受听觉刺激进行学习,在听觉学习过程中,学习者常按继时加工的方式接受信息。触觉型或操作型学习者的主要特征是喜欢动手尝试,他们乐于在“做中学”,往往在操作性技能的学习中表现突出。与人格特质有关的学习风格对学习活动的选择有很大的影响。外向型的人性格开朗、情感外露、健谈好动,因而喜欢交互性的课堂活动,乐于与同伴协同学习;而内向型的人稳重寡言、不善于与人交往,所以喜欢独自学习或与自己比较熟悉的人做两人组的学习活动。直觉性的学生喜欢探索事物的主要规则,爱推测,善于抽象思考,但不愿听循规蹈矩的说教。相反,序列型的学生喜欢按部就班的教学方法,且善于使用各种记忆策略。

显然,不同的学习风格对外界信息刺激的反应、对新信息的感知、加工处理以及解决问题的方式上都存在着差异和区别。这些将不同程度地影响对某些教与学的方式方法以及策略的选择与认同。因此,在外语教学实践中,教师应了解学生的整体学习风格,以便有的放矢地选择教学方法、教学策略与课堂活动,尽可能地调动全体学生的学习积极性,从而从“乐”学互动中提高教学效果;此外,教师还应帮助学生分析各自的风格特点,使学生在发挥自己优势的同时拓宽学习渠道与方法,以便更有效地选择学习策略、弥补原有风格的不足与缺陷。

4.0小结

综上所述,学习风格是学习者个体在长期的学习过程中受多种因素影响逐步形成的相对稳定的学习方式偏爱。它的形成与个体的人格特质、教育背景、生长环境有直接和间接的相关性。学习风格的差异影响学习策略的取舍、信息接受及信息加工的方式。学习风格的研究已成为教育心理学、学习心理学、学习理论和教学论等领域共同关注探讨的一个重要课题。研究学习风格有利于教师在教学过程中尊重学生学习中的个体差异,以便合理地因材施教;满足学生的学习兴趣和成功体验;同时,也有利于学生了解和认识自己的学习方式和特点以及相应的优势与缺陷,从而选择适当的学习策略有意识地拓展学习思路和方法。显然,学习风格理论的研究成果及其相关研究对教学实践有着重要的指导作用和启发意义。继续进行这一领域的深入研究有利于外语教育工作者进一步了解学生在学习方式上的个体差异,从而根据他们的学习方式偏爱整合优化教学策略、提供相应的课堂活动,让其最大限度地接受信息获得知识,提高教与学的效果。

参考文献

[1]Dunn,R.Learningstyles:Stateofthescience[J].TheoryintoPractice,1984,32(1):11—19.

[2]Dunn,R.&Cavanaugh,D.(eds.).Hemisphericpreference:Thenewestelement

oflearningstyle[J].AmericanBiologyTeacher,1982,44(5):291—294.

27

万方数据

[3]Dunn,R.&Dunn,K.Practicalapproachestoindi—vidualizinginstruction[M].EnglewoodCliffs,NJ:ParkerDivisionofPrentice—Hall,1972.

[4]Dunn,R.Dunn,K.&Price,G.Identifyingindi-viduallearningstyles[A].InStudentlearningstyles:Diagnosingandprescribingprograms.Re-ston,VA:NationalAssociationofSecondarySchoolPrinciples,1979.

[5]Gregorc,A.Learning/Teachingstyles:Theirnatureandeffects[A].InStudentlearningstyles:oing?nosing

andprescribingprograms.Reston,VA:Na—tionalAssociationofSecondarySchoolPrinciples,1979.

[6]Keefe,J.W.Schoolapplicationsofthelearningstyleconcept:Studentlearningstyles[M].Reston,VA:NationalAssociationsofSecondarySchoolPrincipals,1979.

[7]Kinsella,K.UnderstandingandempoweringdiverselearnersinESLclassrooms[A].hlJ.Reid(ed.).LearningaylesintheESL/EFLclassroom[C].Bos—ton,MA:HeinleandHeinlePublication,1995.[8]Kolb,D.Learning-styleinventory[M].McBer&Company,1981.

【9]Hunt,D.Learningstyleandstudentneeds:Anin—troductiontoconceptuallevel【A].InStudentlearn—

ingstyles:Diagnosingandprescribingprograms.Re-ston,VA:NationalAssociationofSecondarySchoolPrinciples.1979.

[10]Oxford,R.Styleorientationscaleforlanguagele-aming.UniversityofAlabama。1991.

[11]Reid,J.LearningstylesintheESL/EFLclass—room,(ed.)[M].Boston,MA:Heinleand

HeinlePublication,1995.

[12]Smith,L.&Renzulli,J.Learningstyleprefer—enoe:

Apractical

approach

forclassroomteachers[J].TheoryintoPractice,1984,23(1):45—

50.

[13]Witkin,H.A.Dyk,R.B.,Faterson,H.F.,Goodenough,D.R.,&K唧,S.A.Psychological

differentiation[M].NewYork:Wiley,1962.

[14]Witkin,H.A.,Moore,C.A.,Goodenough,D.R.,&Cox,P.W.Field?dependentandfieldinde-

pendentcognitivestyleandtheireducationalimpli—

cations[J].ReviewofEducationalresearch,1977,

47:1—64.

[15]施良方.学生认识与优化教学[M].北京:中国科学技术出版社,1991.

[16]谭顶良.学习风格论[M].南京:江苏教育处版社,1995.

OnLearningStyle

KANGShu.1llin

Abstract:Thestudiesof

learningstylewereinitiatedinthe1950sinthe

West.Eversince,varioustheoreticalframeworksandmodelshaveemerged.Fromdifferentperspectivesandpointofviews,researchershaveanalyzedindi—vidualdifferencesandcharacteristicsoflearnersinperceivingandprocessinginformation.Thispaperattemptstointro—duceandaccountforthetheorysystematicallySOastotriggerrG”deaxehersinforeignlanguageeducationtocarryoutsimilarresearchinChinaandprovideteacherswithanewperspectiveintermsofindividualizedinstruction.Keywords:learningstyle;theoryinquiry;styleelements

28

万方数据

学习风格理论--西方研究综述

作者:康淑敏, KANG Shu-min

作者单位:曲阜师范大学,外国语学院,山东,曲阜,273165

刊名:

山东外语教学

英文刊名:SHANDONG FOREIGN LANGUAGE TEACHING JOURNAL

年,卷(期):2003,""(3)

被引用次数:44次

参考文献(16条)

1.Dunn R Learning styles: State of the science 1984(01)

2.Dunn R.Cavanaugh D Hemispheric preference: The newest element of learning style 1982

3.Dunn R.Dunn K Practical approaches to individualizing instruction 1972

4.Dunn R.Dunn K.Price G Identifying individual learning styles 1979

5.Gregorc A Learning/Teaching styles: Their nature and effects 1979

6.Keefe JW School applications of the learning style concept: Student learning styles 1979

7.Kinsella K Understanding and empowering diverse learners in ESL classrooms 1995

8.Kolb D Learning-style inventory 1981

9.Hunt D Learning style and student needs: An introduction to conceptual level 1979

10.Oxford R Style orientation scale for language learning 1991

11.Reid J Learning styles in the ESL/EFL classroom 1995

12.Smith L.Renzulli J Learning style preference: A practical approach for classroom teachers

1984(01)

13.Witkin HA.Dyk RB.Faterson HF.Goodenough,D.R,Karp,S.A Psychological differentiation 1962

14.Witkin HA.Moore CA.Goodenough DR.Cox,P.W Field-dependent and field independent cognitive style and their educational implications 1977

15.施良方学生认识与优化教学 1991

16.谭顶良学习风格论 1995

相似文献(4条)

1.学位论文安瑞美初中生语文学习风格差异状况及教学策略研究2007

本文对初中生语文学习风格差异状况及教学策略进行了研究。文章认为,学习风格是指学习者持续一贯的带有个性特征的学习方式,是学习策略和学习倾向的总和。语文学习风格则是指学习者在语文学习过程中持续一贯的带有个性特征的学习方式,是语文学习策略和学习倾向的总和。学习风格具有稳定性、独特性、综合性、两面性、可塑性等特点;学生的语文学习风格要素差异,有利于教师真正做到因材施教,有利于学生提高学习效率。因而,研究语文学习风格对教师和学生来说,都具有重要的意义。

2.期刊论文安会云.吕琳.尚晓静学习风格研究综述-现代中小学教育2005,""(4)

通过对国内外学习风格研究成果较为系统的概述与分析,以期能引起我国教育界对学习风格广泛而深入的研究,从而促进学生有个性的发展.

3.期刊论文李佳.陈华.谢欢凤.LI Jia.CHEN Hua.XIE Huanfeng大学生学习风格的研究-化学教育2005,26(8)

在对大学生进行问卷调查与临床谈话的基础上,本文从认知风格、情感风格和生理风格3个层面对学习风格进行剖析,发现各风格要素都以各自为主体并相互联系,对学习者的学习直接作用并产生不同学习效果.大学生较中小学生而言,其学习风格的特性和其要素更加鲜明,并且表现出阶段性差异.学习风格与学业评价的相关性的定量分析结果表明:在0.05显著水平上,两者呈显著性正相关.

4.学位论文冯立光《大学生学习风格测评与指导系统》的研制2002

论文详细介绍了国内外学习风格理论与实践研究的现状,并根据学习风格问卷要素重要度专家调查的结果,以加涅的学习理论为指导,提出了应用于大学生学习指导的学习风格要素组成框架,在已有问卷与量表的基础上编制了学习风格调查问卷,并根据现有研究成果设计了关于学生学习活动的指导.在实际调查分析的基础上,使用VisualBasic6.0编制了基于Windows98的计算机软件(《大学生学习指导咨询系统》),用以实现对大学生的测试与指导.同时为了方便教师及教育、教学研究者对大学生群体进行的研究工作,软件还提供了一些常用的统计方法子模块.该论文设计的问卷包括90个题目,共8个测试维度,分为图形与文字测试题目两大部分.基于该问卷,可从成就动机、信息输入与信息处理三个方面,针对不同类型的学习者生成共计768组指导语来实现对大学生的学习指导.编制的软件分为测试模块、指导模块、统计模块及管理功能模块,较好地实现了对大学生的测试、指导及对团体数据的统计分析.

引证文献(44条)

1.莫新语当代学习风格模型研究回顾[期刊论文]-濮阳职业技术学院学报 2009(6)

2.赵长林基于学习风格的英语学习多媒体课件包[期刊论文]-湖北广播电视大学学报 2009(10)

3.嵇艳.陶幸娟按学习风格分组在神经内科护理见习中的实践[期刊论文]-护理学杂志 2009(15)

4.杨玲.赫玉星学习风格理论与大学英语教学[期刊论文]-科技信息 2009(23)

5.袁平外语学习风格概述[期刊论文]-科技信息 2009(16)

6.韩玲.王少凯.尹雅娟新课标对大学新生学习风格暨语言能力的影响[期刊论文]-沈阳教育学院学报 2009(2)

7.易红.闫丽萍学习风格研究的现状与思考[期刊论文]-新疆教育学院学报 2009(1)

8.王雪梅认知风格与英语专业研究生的学术能力发展[期刊论文]-山东外语教学 2009(1)

9.陈梅芳.朱丹学习风格研究概况及其在护理领域的应用[期刊论文]-护理研究 2009(1)

10.熊明丽外语学习风格研究述评[期刊论文]-太原大学教育学院学报 2008(3)

11.李媛慧学习风格的三维理论模型[期刊论文]-时代教育(教育教学版) 2008(5)

12.刘萍.韩世范.柴守霞护理中专生与护理本科生学习风格的比较和分析[期刊论文]-护理研究 2008(14)

13.黄艳学习风格的三维理论与外语教学[期刊论文]-考试周刊 2008(10)

14.张薇.闵亚坤.辛丽君基于网络的自主学习二维特征模型的构建[期刊论文]-中国教育技术装备 2008(3)

15.周青.钮小菲英语专业学生感知学习风格倾向及其变化趋势[期刊论文]-山东教育学院学报 2007(1)

16.李正栓.苏文妙文化背景与学习风格──中国语境下英语专业学生学习风格调查[期刊论文]-中国外语 2007(2)

17.汤霁昀学习风格的研究及其在高中英语教学中的应用[期刊论文]-天津市经理学院学报 2007(5)

18.张劲松大学生认知风格与教学策略的相关研究[期刊论文]-宿州学院学报 2007(4)

19.惠丰廷.吕久琴大学生学习风格和教学方法——国际贸易专业大学生VARK调查和分析[期刊论文]-现代教育科学(高教研究) 2007(6)

20.侯绪勤.王玉玲文化性学习风格对少数民族地区高等教育的启示[期刊论文]-新疆广播电视大学学报 2007(3)

21.费建明外语学习中的自我界定及教师教学风格的调整[期刊论文]-考试周刊 2007(25)

22.张晓玲学习风格理论及其对外语教学的启示[期刊论文]-和田师范专科学校学报 2007(3)

23.张瑶学习风格研究综述[期刊论文]-重庆职业技术学院学报 2007(1)

24.沈博基于Kolb学习风格模型的调查和分析[期刊论文]-中国地质大学学报(社会科学版) 2006(3)

25.程静.杨明.邱玉辉基于知识点对象的个性化学习系统实施[期刊论文]-西南师范大学学报(自然科学版)2006(5)

26.王林艳学习风格的差异对英语教学的影响[期刊论文]-聊城大学学报(社会科学版) 2006(3)

27.刘菊香基于模糊理论的网上协作学习学生分组系统的研究与实现[学位论文]硕士 2006

28.周士勤大学生学习风格与学习指导策略研究[学位论文]硕士 2006

29.雷沛华国外外语学习风格理论研究概览[期刊论文]-枣庄学院学报 2005(4)

30.陈丽.张伟远.郝丹学习风格测量工具与中国远程学习者学习风格类型因素[期刊论文]-开放教育研究 2005(4)

31.陈丽.张伟远.郝丹中国远程学习者学习风格特征的三维模型[期刊论文]-开放教育研究 2005(2)

32.郝丹.张伟远.陈丽远程学习者学习风格测量方法的研究[期刊论文]-开放教育研究 2005(1)

33.王洪渊语言学习风格研究和大学英语教师、教材与教法[期刊论文]-安阳工学院学报 2005(5)

34.陆婷中学生学习风格调查及其与英语学习成绩的关系[学位论文]硕士 2005

35.李红燕学习方式与学习风格匹配性对学习的影响[学位论文]硕士 2005

36.王美丽数学认知结构变量对初中学生数学成绩影响的实验研究[学位论文]硕士 2005

37.薛艳大学生的专业匹配性对学习和发展的影响[学位论文]硕士 2005

38.周青英语专业学生感知学习风格的变化趋势[学位论文]硕士 2005

39.郝丹中国远程学习者学习风格测量研究[学位论文]硕士 2005

40.胡海鹏.邓丽静外语学习中的含混容忍度[期刊论文]-郑州航空工业管理学院学报(社会科学版) 2004(1)

41.鲁修红外语学习风格研究[期刊论文]-湖北工学院学报 2004(5)

42.孙明磊传统英语课堂与多媒体英语课堂中非英语专业大学生学习风格倾向对比研究[学位论文]硕士 2004

43.马宪春学习技术系统设计[学位论文]博士 2004

44.席振萍外语教学中的学习风格研究[期刊论文]-中国科技信息 2010(5)

本文链接:https://www.doczj.com/doc/8616422311.html,/Periodical_sdwyjx200303005.aspx

授权使用:河南大学(hndx),授权号:21e7330a-1924-4cd5-bd4b-9def00a510f7

下载时间:2010年9月12日

浅论“治理理论” 摘要:治理理论是二十世纪九十年代以来西方学术界较有影响的理论,是 关于当前政府和政府改革的研究课题。治理理论产生于西方福利国家失败和市 场机制失灵的语境中,它的理论基础是新自由主义和公共选择理论。治理理论 在西方一经提出,很快就引起了中国学者的关注,并已成为学术界探讨的热点 问题。治理理论虽对我国的政府改革有一定的启发意义,但由于社会发展阶段 和意识形态的差异,决定了我们在研究治理理论时,必须结合中国的现实,做 出正确的抉择。 关键词:治理理论;理论基础; 一.治理问题的提出 二十世纪九十年代以来的西方学术界,治理理论十分流行,以治理为研究 课题的著作开始涌现,并成为学术界争论的焦点。从1989年世界银行在分析非 洲的发展形势时,首次提出了“治理危机”,再到世界银行1992年年度报告的 标题就是“治理与发展”。“治理”一词在学术界传播的速度超出所有人的想象,与此同时,治理理论在实践上也被运用到各国的政府和政治改革上,甚至有学 者提出“没有政府的治理”。治理理论产生于西方国家,因此作为舶来品的治理理论是否适应于中国,就成为中国学者争论的焦点。我国学术界开始重视这一 理论,并且将这一理论应用于中国现实的政治问题,我们不能因为强烈的人文 关怀而忽视了学者应有的学术理智,否则就会导致对治理理论的滥用和对政治 实践的误导,治理理论的中国适应性问题,仍需要我们进行探讨和大量的理论 和实践论证。本文将从治理理论兴起的背景和理论基础入手,以求能把握治理 理论的精髓,从而对治理理论的中国适应性问题做一个尝试性的判断。 二.关于治理概念的综述 在英语中,治理”一词可以追溯至古希腊语和古典拉丁语中的“操舵”一 “

西方主要外部性理论综述 外部性是指外在性、外部效应、毗邻效应、第三方效应。它是指经济主体生产或消费活动受到其他经济主体活动的直接影响,使其生产函数或消费函数的值发生了改变。本文综述了国外关于产业集聚外部性理论,提出了一些看法。 标签:产业集聚集群外部性MAR外部性Jacobs外部性 外部性是指外在性、外部效应、毗邻效应、第三方效应。它是指经济主体生产或消费活动受到其他经济主体活动的直接影响,使其生产函数或消费函数的值发生了改变。外部性有两种类型:外部经济和外部不经济。外部经济是指整个行业的规模扩大和产量增加,而使个别厂商得到好处。外部不经济是指整个行业的扩大和产量的增加而使个别厂商成本增加,收益减少。对外部性的研究散见于各种文献之中,这对于国内研究有一定的借鉴意义。 一、马歇尔外部性 马歇尔(1920年)解释了基于外部经济的企业在同一区位集中的现象。他发现了外部经济与产业集群的密切关系。它认为产业集群是外部性导致的。马歇尔认为,企业集聚有三个优势:一是能促进专业化供应商队伍的形成,尤其能提供不可贸易的特殊投入品。从企业的价值来看,它附属于包括上游供应商和下游营销渠道及客户的价值体系,这套体系的有效运用依赖于各个链接点的协调,这个网络越密集,竞争越激烈,一些关键的最新的设备和服务越容易获得,而且越容易享受到合理价格和高水平服务。这使得集聚企业比在其他地方的企业拥有更低的成本,集中精力做他们更擅长的事情。二是企业集聚能培育出可以共享的劳动力市场。行业集中能使经营水平不同的企业集中在一个地区,有利于创造出一个完善的劳动力市场。从工人角度讲,他们的失业风险也会大大降低,有时候他只是从一家企业转到另一家企业上班而已。这样,既保障了低失业率又避免了劳动力短缺。三是企业集聚有助于知识溢出。高精尖的专业化知识和技术,或是通过自主创新获得,或通过模仿获得。知识的溢出是通过研究自主创新的产品而解密和专业化知识在个人之间的交流两个途径实现的。企业的集聚还能产生产生现有的产业的扩散效应,不断有新企业产生,带动更多的竞争,激发创新。另外,劳动力市场共享使人才在集聚企业之间流动,带动企业模仿对手的长处。 马歇尔对产业集群的研究具有开创性,但他的研究又是不完全的,他对产业区功能、度量、效应等问题并未触及,而且没有考虑区域的企业成长和区域间企业的进入与退出等动态因素的变化,也忽视了区域产业组织的外部连接与创新,没有注意到不同产业集聚程度和可持续性。 二、克鲁格曼外部性 就外部经济作用于产业空间集聚而言,克鲁格曼则明显强调金钱外部性。金钱外部性是指源于需求和供应的市场不完善的外部性,市场规模效应是金钱外部

论西方管理理论的发展历史 比较严谨的看来,西方的管理理论已经有几千年的历史。自从历史上第一步成文的法典——《汉莫拉比法典》在2000多年前颁布开始,西方管理理论的历史长河便由此开启。经过长时间的发展和研究,西方管理理论已经形成一个比较完整严密的体系,并且发展出了各种不同的理论。从对其发展历史的研究,可以得出许多值得我国管理理论上值得借鉴的地方。西方管理理论的历史大致可以分为以下几个阶段:古代管理思想阶段、古典管理理论阶段以及从20世纪50年代至今的现代管理理论阶段。每个阶段都形成了叫完整的思想或理论体系。而且各个阶段的理论思想既有一定的联系,也有所发展。特别是20世纪以来,管理理论经历了一个翻天覆地的变化、调整和发展。试图分开讨论各个阶段对我们的启示以及综合讨论西方管理理论的发展历史对我们的启示以及我们应该借鉴和学习之处。 标签:经济与生产管理;组织管理;行为科学理念 中圖分类号:F2 1 西方古代管理思想及其启示 西方古代管理思想大致可以分为行政与法制管理思想、经济与生产管理思想以及组织管理思想。 1.1 行政与法制管理思想 行政与法制管理思想的代表便是西方各个古国在治理国家中所形成的思想。2000多年前,《汉莫拉比法典》的颁布,开启了西方管理思想的先河。这是一部具有重大意义的法典,它成为西方管理思想体系中具有开元意义的第一步成文的法典。这在一定程度上体现了西方管理体制中对政权和法制的重视程度。之后,古罗马帝国统治欧洲很长一段时间,其疆域几乎涵盖整个欧洲。要管理这样一个庞大疆域的国家,在管理体制上是需要严格的制度和成型的体系的。 1.2 经济与生产管理思想 西方古代经济与生产管理思想中最具代表性的便是亚当·斯密在其《国富论》中所提出的“分工协作”的理论思想。这种思想为以后机械设备的发明使用创造了有力的条件。可以说,“分工写作”思想的提出的影响是非常巨大深远的。埃及金字塔能够成功的建立起来少不了分工协作思想的功劳。当然,最为典型的还是威尼斯兵工厂的生产过程最能体现这种思想。其生产过程也是现代企业流水线作业的始祖。威尼斯兵工厂在生产、库存甚至财务上都沿用了这种分工协作的思想。 在“分工协作”上,我们可以看出,西方古代的管理思想是随着军事的发展而产生,这也是当时时代所造成的。不管怎么样,其还是给我们留下了伟大的管理

浅究西方公共治理前沿理论的本土化 公共治理是由开放的公共管理与广泛的公众参与二者整合而成的公域之治模式,具有治理主体多元化、治理依据多样化、治理方式多样化等典型特征。 摘要:1887年,现代行政学鼻祖伍德罗·威尔逊(Woodrow Wilson)发表了行政学的 开山之作《行政学之研究》,他将欧洲大陆发展起来的行政学与美国本土特色相结合,借鉴法国和德国行政学的长处,将欧洲大陆的行政学本土化,使之具有美国的观念、语言和思想。他反思了当时的美国行政学研究中的不足:“行政科学并不是我们的创造,它是一 门外来的科学,很少使用英国或美国式的语言规则……如果要应用这种科学,我们必须使 之美国化,不只是从形式上或仅仅从语言上加以美国化,而是必须在思想、原则和目标方面从根本上加以美国化。” 后来,经过学者们的不断努力,这门产生于欧洲而被美国本土化的新型学科在20世 纪初期得以创建。在这门学科创建之时,也正是西方国家工业革命完成之时,西方国家实现了农业社会向工业社会的成功转型。也正是在这场工业化的进程中,先觉的威尔逊借鉴欧洲大陆的行政学,促进行政学的本土化,得以使得美国行政学领先于世界。目前谈到西方行政学,也即美国行政学。20世纪后期,世界掀起了全球化、后工业化的运动,中国 应把握住这次社会转型的机会,借鉴西方国家在工业社会中构建的公共行政理论,使之本土化,具有中国的观念、语言和思想。 这也是我国行政学学者们应肩负的使命,夏书章于1982年早就指出:“要搞好现代 化建设事业,就需要社会主义的行政学和行政法学。”张成福在分析中国行政学发展趋势 的文章中指出:“本土化是中国公共行政未来发展的方向和最大的挑战。”中国应当把握住 后工业化带来的机遇,本土化西方公共行政学前沿理论,使之既具有中国特色,又具有后工业社会的背景,而西方公共治理前沿理论则是本土化的首要任务。 本文所说的本土化既指理论的中国化,也指理论的应用化。理论的中国化与应用化是以我国实际为出发点,本土化西方公共治理前沿理论,因为“只有以我国实际为研究起点,提出具有主体性、原创性的理论观点,构建具有自身特质的学科体系、学术体系、话语体系,我国哲学社会科学才能形成自己的特色和优势”。西方公共治理前沿理论本土化的必 要性分析“行政学研究只有面向本土经验,了解和解释我国的公共行政实践,才可能找到 合适的分析中国公共行政实践的工具。” 如果说行政学的本土化是为了借鉴先进理论指导我国政府改革并解决我国实际问题,那么作为其中的一部分,西方公共治理前沿理论的本土化也是很有必要的,是我国行政学科构建、社会转型和我国改革实践的迫切要求。学术背景:“他山之石”与中西差异。“他

西方治理理论综述 (一)治理的涵义 1、治理的内涵 以“governance"(“治理” )为题材的理论著作的涌现,反映着社会科学界对统治以不同方式体现出来的模式感到的兴趣。无论传统用法或辞书上的解释,都以“治理” 为“统治” 的同义词。但在愈来愈多的讨论治理的著作中,它的用法和内涵都转移了方向,治理意味着“统治的含义有了变化,意味着一种新的统治过程,意味着统治的条件已经不同于前,或是以新的方法来统治社会。”在众多定义中,联合国全球治理委员会的治理定义具有代表性和权威性:“治理是个人和公共或私人机构管理其公共事务的诸多方式的总和。它是使相互冲突的或不同的利益得以调和并采取联合行动的持续的过程。它既包括有权迫使人们服从的正式制度和规则,也包括人民和机构同意的或以为符合其利益的各种非正式的制度安排。 2、治理的目标 简单地说,治理的目标就是实现“善治”。善治涉及到:“一种有效率的公共服务,一种独立的司法体制以及履行合同的法律框架;对公共资金进行负责的管理;一个独立的、代议制的立法机构负责公共审计机关;所有层次的政府都要遵守法律、尊重人权;多元化的制度结构以及出版自由。”(来福特维奇把善治区分为三个组成部分:系统意义

的、政治意义的和行政管理意义的。)——这是一个“政治——行政” 的治理框架。 治理的目标在于追求公共利益的最大化。其最大的特点就在于强调政府和社会对公共事务的共同治理。它不仅关注将市场的激励机制和私人部门的管理手段引入政府公共部门,而且重视公共政策与社会资本的相互连接,强调非市场力量的凝聚(如公民和非营利部门的参与)。可以说,治理在公共管理的语境下,是以企业精神重塑政府,以社会资本的力量来应对政府合法性危机的公私合作的结构和过程,其目标在于提高公共管理的水平及公共服务的质量。——这是一个“社会——政治” 的治理框架。 在美国,治理主要是通过调整技术层面的权力配置尤其是政府内部的权力配置来提高政府绩效,回应当前治理存在的问题,可以称之为内部解制型治理,而不关注国家与社会关系的调整。 3、治理兴起的主要原因 西方福利国家出现管理危机是治理理论兴起的根本原因。治理理论的兴起还与市场和等级制的调节机制发生危机有关。治理理论的兴起还与众多社会组织集团的迅速成长密切相关。——公民社会的成长经济全球化直接推动了公共治理模式的产生。经济全球化使人们的活动跨越了国家疆域的限制,因此也产生了一些国际性的跨国经济、社会组织,直接导致新的管理领域和管理主体的产生。

中国对外直接投资区位理论研究综述 摘要: 中国的崛起举世瞩目,在充分利用“两个市场、两种资源”的政策引导下, 中国对外直接投资发展尤其迅猛,而区位选择和区位分布是研究对外直接投资的首要问题。但是,中国对外直接投资发展时间较短,不论是理论还是政策导向上仍有很大的研究和探索空间。因此,通过整理和评述中国对外直接投资区位理论的研究成果,可找出当前研究中存在的疏漏与不足,进而为以后的研究找寻新的方 向和角度。 关键词: 对外直接投资; 区位理论; 研究评述; 国际直接投资区位理论回答的主要问题是对外直接投资时影响区位选择的因素,即是什么因素决定了选址在某个国家或者地区。 这不同于对外直接投资动因理论。一般情况下,企业在决定了对外投资以后,才考虑对外投资的地方,但是这个顺序也可能是反过来的,即企业选好了地方,在考虑是否进行投资时,可能投资也可能撤资。从这个角度说,对外直接投资区位理论用来解释对外直接投资的一个阶段。 国际直接投资的区位理论主要研究企业的经济活动在全球范围内的分布问题,而区位理论主要研究企业的经济活动在国内空间的分布情况,这导致两个理论的交集甚少,这也就解释了早期的国际直接投资理论中没有涉及区位因素的原因。但是区位因素在国际直接投资研究中越来越重要,只有将区位因素纳入到国际直接投资理论中,才能对更多的问题和现象进行解释。 从21世纪初开始,中国在世界经济中除了扮演重要的引资国,又增加了一个新的角色———对外投资国,并且随着中国对外直接投资迅猛发展,越来越多的学者

将研究领域聚焦于中国对外直接投资这一问题上。中国的对外直接投资( Outward Foreign Direct Investment,简称OFDI 或ODI) 具有普遍适用的理论规律,例如可以用西方投资理论进行解释,也可以用发展中国家对外直接投资理论说明。但是我们必须注意到,中国的对外直接投资具有其独特的一面,有处于新兴经济体大国背景下的特殊性,不能完全用某一现有理论全面解释。国内外学者对中国ODI 的研究积累了比较丰富的学术成果。通过对中国ODI研究文献的梳理,笔者发现诸多学者研究主要围绕中国对外直接投资动因、区位选择、投资路径、投资方式等几个问题上。基于所要研究的内容,下面将对中国对外直接投资区位选择和区位分布方面的文献进行总结归纳。 一、外文文献的研究成果 外文文献对中国对外直接投资的研究起初由于缺乏足够的分类数据,大多为描述性研究,一些对少数高知名度的中国跨国公司的案例研究,如华纳之后的研究才逐渐应用数据、理论和实证的分析方法对中国对外直接投资进行分析和探讨。首先,一些文献从总体上分析了中国对外直接投资的区位分布情况。伯克利指出,在资本市场不完善的条件下,需要将特殊的所有权优势和制度因素纳入一般的国际直接投资理论,才能解释中国的对外直接投资。他们利用1984~2001年中国企业对49个国家的ODI流量数据,分析了中国企业对外直接投资的区位影响因素,发现市场规模大、文化相似性强、政治风险高的国家或地区吸引了更多的中国对外直接投资,而东道国具有的资源禀赋和专利注册情况影响不显著。另外,母国的制度对中国对外直接投资的流量和流向起了重大作用。得到类似结论的研究还有程、冯,他们运用引力模型对2003~2006年中国企业的ODI流量和存量数据进行分析,选取中国对90~98个国家或地区(考察三个样本:总样本、剔除避税港样

科技经济市场 1引言 500年至1500年,经济的年增长只有0.1%,在1000年的漫长岁月中,产出只增长了3倍,而18世纪的英国却取得了10倍于过去的增长率。这一现象第一次让人兴奋不已,古典经济学家们首先探讨了经济增长问题,对经济增长过程的分析是由斯密、李嘉图和马尔萨斯为主要代表的英国古典经济学家的核心工作,他们是研究经济增长理论的杰出前驱,斯密强调劳动专业化分工对经济增长的重要性,李嘉图则强调国际贸易对经济增长的贡献,而马尔萨斯则强调人口与经济增长的关系。但他们的研究视野都被局限在识别影响增长的因素和说明决定经济增长过程的机制上。 哈罗德1939年发表的《关于动态理论的一篇论文》和1948年出版的《走向动态经济学》,提出了经济学界的第一个经济增长理论模型,使经济增长问题的研究从定性走向了定量,1946-1947年美国经济学家多马发表了二篇有关经济增长的论文。哈罗德和多马提出的经济增长模型既是对凯恩斯宏观理论的进一步扩展,又是现代经济增长理论研究的起点,从而标志着主流经济学开始将经济增长的理论研究作为了重要的研究课题。 2经济增长理论模型化的开始 1870年以后,经济学主流关注的重点从供给转向了需求,经济增长的研究已远离了主流经济学家的视野,哈罗德-多马则开创了主流经济学家对经济增长理论模型的研究,标志着经济增长理论研究在主流经济学中的复兴。 现代经济学的增长模型是建立在Harrod(1939)和Domar (1946)的基础上,按照Harrod-Domar模型,决定一国经济增长的的最主要因素有两个:决定全社会投资水平的储蓄率和反映生产效率的资本-产出比率。由于假设前提的局限,在他们的模型中,资本和劳动同时实现充分就业的稳定状态的经济增长很难实现,即经济长期均衡增长呈现出“刀刃”特征。但Harrod-Domar模型标志了经济学界运用数理经济方法研究经济增长理论的开始,是对经济增长理论研究的一次重大革命:他对资本积累和劳动就业的研究,对以后的经济增长理论模型将资本和劳动作为经济增长所必须依赖的两大要素,显然具有直接的影响。这一模型既是现代经济增长理论的起点,也是将经济增长理论模型化的现代经济增长模型研究的起点,同时,它也是经济增长理论模型内生化进程的出发点。 Harrod-Domar模型强调物质资本的增长对现代经济增长的决定意义。这是以后的经济增长理论研究经济增长率的起点,模型中四个外生的参数:资本-产出比、储蓄率、技术进步的速度和人口增长率,以后的经济增长理论模型的发展基本上就是围绕着将这四个外生变量内生化而进行的。 3现代经济增长理论模型的基准 索罗在Harrod-Domar模型的基础上新引进了三个假设:(1)总 量生产函数象柯布道格拉斯生产函数一样具有新古典性质;(2)劳动和资本这二种生产要素在任何时刻都处于供求均衡状态;(3)劳动和资本可以相互替代。在此基础上索罗于1956年发表的论文《A Contribution to the Theory of Economic Growth》成了近半个世纪几乎所有的经济增长理论模型研究的基准点:(1)自索罗模型开始,新古典生产函数就成了经济增长理论模型中标准的总量生产函数;(2)在索罗模型的影响下,整个经济时刻都处于动态一般均衡状态成了经济增长理论模型中的通则;(3)索罗模型将给定人们掌握的技术下的劳动生产率内生化,于是在其模型中引入了那个著名的代表技术水平的变量A;(4)索罗模型还在经济增长理论中确立了一个思想传统:它使经济增长理论变成了完全从供给方面研究长期经济增长的根源;(5)在索罗模型的影响下,主流经济增长模型都以自己的长期增长稳态来解释形成“卡尔多稳态”的原因。 罗索模型通过假设资本和劳动之间的替代解决了Harrod-Domar模型中的“刀刃”问题,但它却不能解决没有外生给定技术进步时产生人均产出的长期增长,此外模型中的储蓄率也不是通过个人动态最优化行为内生决定的,更为紧要是的它能解决经济增长中的许多问题却不能解决经济增长本身!索罗模型的缺陷激发了经济学家们构造经济增长数学模型的冲动。其中,拉姆齐模型通过变分法解决了消费都在现在消费和未来消费之间的有效折中,解决了最优化的储蓄、生产和消费的时间路径,沿着这条思路的研究取得的最重要成果是卡斯和库普曼斯在1965年作出的贡献:他们将拉姆齐的消费都最优化理论引入新古典经济增长模型,从而使新古典模型达到了最完美的程度。 4将储蓄内生化的经济增长模型 新古典经济理论没有考虑消费者的最优化决策行为,而是假设储蓄是产出的固定比例,并且是外生给定的,从而使这个模型缺乏微观经济基础。于是新古典经济理论在将资本内生化的基础上进行了将储蓄率内生化。新古典经济理论的第二步内生化不仅导致了拉齐姆-卡斯库普曼斯模型(无限斯界模型)的产生,而且也导致了戴蒙德的世代交替模型的诞生。 按新古典经济学的研究范式将储蓄内生化,首要条件是建立附有对时间的主观帖现率的新古典的效用函数,在个人效用函数最大化分析中,重要问题之一是决策的时间范围,即决策的个人是将未来无限长时间中的效用最大化,还是仅仅将自己有限的一生的时间内进行效用的最大化,以前一种时间假定为条件建立的经济模型被称为“无限期界模型”(Infinite Horizon M odel)以后一种时间假设为条件建立的模型被称为“世代交叠模型”(Overlapping generations M odel)。 拉姆齐以数学模型论证了最优消费行为下,一国储蓄所必须满足的条件(Ramsey,1928),但由于当时经济数学工具的限制,拉姆齐推导出的其实是每个时点上的最优储蓄,而没有依据基本的效用函数指出整个未来时期中最优消费和最优储蓄的动 经济增长理论文献综述 佘时飞 (电子科技大学中山学院,广东中山528402) 摘要:在哈罗德-多马将经济增长理论模型化的基础上,索罗将资本进行了内生化,拉姆齐-卡斯-库普曼斯和戴蒙德则将储蓄进行了内生化,从而进一步完善了新古典经济增长理论。此后沿着内生化方向,出现了大量的文献,将经济增长理论的研究进一步推向深入。内生化将经济增长理论发展带入了一个全新的时代,成为当前经济理论研究的主导方向,本文将对这一方向的发展作一个较为系统的综述。 关键词:技术进步;制度创新;内生增长 经济研究 趦趻 2009年第8期

管理学的发展史 关键字:管理理论泰勒法约尔工人个人战略管理 摘要:本文介绍了西方管理学的发展历史,从19世纪到现在,管理理论的发展和一些科学的管理理论。 自古以来,管理活动伴随着人类社会活动的始终。有例为证,被誉为古代世界七大奇迹之一的巴比伦空中花园闻名于世,同样闻名于世的还有《汉穆拉比法典》,当时的古巴比伦国王汉穆拉比在法典中,针对各种职业﹑各种层面上的人员,从责﹑权﹑利等方面出发,制定了282条法律,作为管理国家的制度。内容涉及人民生产生活的许多方面。这使得巴比伦成为当时管理最完善的帝国。而公元前5世纪的《孙子兵法》则因为探索战略的一般规律被认为是最早、最系统的战略管理学著作。古埃及﹑古罗马﹑古希腊﹑古代中国都创建出了管理体系管理制度,总结出管理智慧。 第一次工业革命以后,机器劳动代替手工劳动使得社会生产力得到了空前的发展,伴随着组织运作所要求的连续性﹑规范性﹑精确性导致的管理难度逐渐加大,管理成本上升,管理不善导致企业倒闭的例子的增多,一些人开始真正重视管理理论的研究,但主要局限于工厂内部的运作问题,并没有全面推广,直到美国铁路的大兴修建,这种情况才发生变化。 19世纪40年代末,美国铁路企业因为铁路的建设的热潮而成长起来,为了满足庞大的资金需求,股份制的出现使企业规模突破了个人资本量的限制,企业规模日益扩张,内部结构日益复杂,现代职业经理阶层应运而生。在19世纪末期和20世纪初期,美国人泰勒开始思考如何使用秒表研究来提高工作效率,同时法国人法约尔也在思考组织管理活动的普遍性和独立的规律,这标志着传统管理学的诞生。在过去的这100年中,管理已经从一种虚幻的的非正式的活动,发展成为一个独立的科学目录,人们不仅认识到管理活动几乎存在于所有的人类组织和人类有组织的活动中,而且从各种可能的角度、采用各种可能的方法对管理活动和问题进行规范分析和研究。由于管理科学知识被广泛地用于指导管理实践,从而管理效率被大幅度地提高,管理科学化进程不断被推进,管理学的知识体系不断地扩张发展。所以很多人说,刚刚过去的20世纪是管理的世纪。经过整整一百年的发展,管理学已经发展成为具有庞大知识体系和复杂分支的学科,在人类文明进程和智慧宝库中占有了不可或缺的地位。 在管理学快速发展的过程中,管理理论经历了从古典管理理论阶段(早期管理阶段)、到行为科学阶段(传统管理阶段),再到管理理论阶段,出现了许多不同的学派,例如社会系统学派、决策理论学派、管理过程学派、系统管理学派、经验主义学派、管理科学学派、经理角色学派、权变理论学派等,完善了庞大的

2007年6月第8卷 第2期 长沙铁道学院学报(社会科学版) J un.2007 Vol.8 No.2 世界城市理论研究综述 3 郑伯红1,陈存友2 (11中南大学土木建筑学院,湖南长沙 410075;21中南林业科技大学环境艺术设计学院,湖南长沙 410004) 摘 要:从介绍国外世界城市研究的历史及背景入手,比较分析世界城市学说的主要观点,对若干代表性学派的研究范式之 争进行述评,沿着理论演化的脉络,提出中国城市国际化理论模式。 关键词:世界城市;跨国公司;城市网络 系统的世界城市理论体系在我国尚未建立,许多城市都以各自发展的需要来理解世界城市,由此造成全国目前70多个城市定位为建成国际城市或世界城市的尴尬局面。因此,清晰而全面地阐述国外有关世界城市理论,才能避免断章取义之弊端,便于沿着理论演化的主要脉络,探索中国城市国际化之路。 一、世界城市由来:国外研究历史与现状 世界城市(world city ),又称为全球城市(global city )、国际城市(international city )。作为学术用语,世界城市的概念,最早由西方城市和区域规划先驱哥底斯(Patrick G eddes )在1915年所著的《演化中的城市》一书中提出,并从经济和商业等两方面将“世界城市”描述为在世界商务中具有异乎寻常优势的那些城市。1966年,著名英国城市规划专家霍尔(Peter Hall )出版了他的著作“世界城市” (The world cities ),较为全面地描述了世界上主要的、具有国际影响力的城市,从此拉开了现代世界城市研究的序幕。此后,相关的研究从发达国家向发展中国家扩散,但研究重点仍集中于对具体城市的研究,侧重于各个城市的历史、地理和形态分析,期间研究视角发生了两次重大转变: 1120世纪70年代:世界城市研究和世界经济发展直接联结起来 20世纪中,受结构主义方法论的影响,出现了新的城市政治经济学方法。它认为,空间存在于社会经济关系之中,世界城市像铰链一样将资本主义世界经济铆合在一起,因而城市过程必须被纳入到更为广阔的社会背景之中加以考虑。新的方法开始将城市的外部环境与内部经济结构结合起来,从传统方法对于城市物质结构的重视转向对于构成城市活动的人与人以及人与空间相互关系的重视,并试图通过对这种内、外因素及其相互作用的分析探究城市社会发展和演变的动因与机制。主要学术范围包括: (1)对国际经济分工的研究。科恩(Cohen ,1981)分析了跨国公司在世界城市体系形成中的重要作用;沃勒斯汀(Wallerstein ,1984)对国际经济,尤其是国际经济空间分工进行了较为深入的分析。以国际劳动分工为基础,1982年,弗里德曼和伍尔佛(John Friedmann ,G oetz Wolff )发表了世界城市研究中具有划时代意义的成果———“世界城市的形成:研究与行动备忘录”,对世界城市的概念及本质特征进行了分析, 从此揭开了世界城市理论系统研究的序幕;1986~2001年,弗 里德曼单独提出了“世界城市假说(World -city Hypothe 2sis )”,系统研究了世界城市形成的内在动力机制,从而有力地推进了世界城市的理论研究。 (2)对金融资本国际化的研究。这包括:迈耶(Meyer ,1986)利用世界金融中心及国际银行分行的相关分布数据定量地研究全球城市体系,但样本十分有限;里德(Reed ,1981)用主成份分析法和聚类分析法,划分了全球主要金融中心城市的等级结构和类型,但使用的数据资料比较陈旧;司瑞福(Thrift ,1986)对于生产性服务业国际化和世界城市股票市场产生过程的实证研究;萨森和库伯(Sassen &K oob ,1985)对中心城市资本流动与劳动力转移的研究。 (3)具体城市的案例研究。金(K ing ,1984)对伦敦在世界经济中的地位的研究,初步提出了世界城市发展的“历史累积(historical accumulative )”空间模式;与此同时,里默(Remner )通过对日本东京、大阪、神户等国际都市的研究,认为,按照世界城市作为世界级的金融中心和销售中心的原则,只有东京才是世界城市,而“阪神”大都市带则不是;霍尔在1980和1984年还分别研究了欧洲城市体系的形成和历史上以国家中心为主体的城市体系结构。 (4)对生产性服务业集中化的研究。1985年,纳威和斯坦布(Noyelle &Stanbach )首先研究了美国经济结构转变对城市发展的影响,重点指出了高级商务服务的作用将这一过程称作“使世界成为单一地方”的过程;罗伯特森(Robertson ,1989)从文化国际化(从宗教到审美)视角进行的特别研究;2001年,萨森和丹尼斯(Sassen &Denials )对生产性服务业的国际化进行了系统的研究,并将生产性服务业定为新产业综合体。弗里德曼是从宏观的角度来研究世界城市的发展,提出了世界城市的理念性模式,而其追随者萨森(Sassen ,1991,1994,2000)从微观的角度即企业区位选择的角度进行了详细的实证研究,并被认为是对世界城市理论采用简明证明的综合方法。 2120世纪90年代:从传统的地方空间扩展到流动空间20世纪90年代以来,信息技术发展使世界城市研究从传统的地方空间扩大到流动空间,从网络联结出发,先是霍普金斯和沃勒斯汀(Hopkins and Wallerstein ,1996)、波特(Porter ,2000)和迪肯(Dicken ,1992,2000)以及杰里夫里和科斯尼威茨 6 913 收稿日期:2006-04-23 基金项目:国家社科基金资助项目(04CJL022) 作者简介:郑伯红(1966-),广东韶关人,博士后,教授。

埃里克森社会发展理论 一、埃里克森理论简介 爱利克·埃里克森(Erik H Erikson,1903—1994)美国神经病学家、发展心理学家和精神分析学家。他提出人格的社会心理发展理论,把心理的发展划分为八个阶段,指出每一阶段的特殊社会心理任务;并认为每一阶段都有一个特殊矛盾,矛盾的顺利解决是人格健康发展的前提。 他既承认性本能和生物因素的作用,同时更强调文化和社会因素的作用,埃里克森认为,在个体发展的不同时期,社会对个体提出不同的要求,在个体自身的需要和能力与社会要求之间就出现了不平衡现象,这种不平衡给个体带来紧张感。埃里克森将社会要求在个体心理中引起的紧张和矛盾称为心理社会危机。危机是划分每个发展的特征。埃里克森使用危机一词就象医生使用它一样,也就是说,是为了表示一个重要的转折点。因而,作为每个发展阶段特征的危机就同时兼有一个积极的解决办法和消极的解决办法。积极的解决办法有助于自我的加强,因而有助于形成较好的顺应能力。消极的解决办法削弱了自我,阻碍了顺应能力的形成。更进一步说,在某个阶段中积极的危机解决办法增加了使作为下个阶段特征的危机得到积极解决的可能性。而在某个阶段中消极的危机解决办法降低了使作为下一阶段特征的危机得到有效解决的可能性。 他根据个体在不同时期的心理社会危机的特点,将个体人格发展过程划分为八个阶段。每个阶段都有其特定的发展任务,每个阶段都存在着特有的心理危机。他认为个体人格的发展过程是通过自我调节作用及其与周围环境的相互作用而不断整合的过程。人格发展任务完成得成功或不成功,就会产生人格发展的两个极端,属于成功的一端,就形成积极的品质,属于不成功的一端,就形成消极的品质。每个人的人格品质都处于两极之间的某一点上。如果不能形成积极的品质,就会出现发展的“危机”。教育的作用就在于发展积极的品质,避免消极的品质。 根据埃里克森的理论,八个阶段的顺序是由遗传来决定的,因而是不可变更的。这种由遗传决定的发展顺序被认为是遵循渐成原理的,这是埃里克森从生物学中借用来的术语。他对这一原理描述如下:无论何时我们要试图了解生长的含义,最好记住有机体的生长从子宫内就获得了的渐成原理。笼统说来,这个原理说明任何生物都有一个大体的生长方案。由于有了这个方案,机体的各部分才得到生长,每一部分都具有它特殊的优势,只有各个部分都能获得生长才能形成一个有机的整体。

陈振明版《公共管理学》之治理理论第一节治理理论20世纪90年代以来,治理及善治概念日益成为公共管理的核心概念,治理理论是在西方学术界日渐崛起的显学,而合作网络途径则是其在90年代中后期的新进展。 本节将主要从合作网络途径的角度,探讨作为公共管理的治理理论。 一、治理理论的实践基础自从有了人类社会,就有了处理群体生活的组织活动,就有了解决合作事务的具体实践。 公共管理就是这样一种实践活动,它的历史可以追溯到史前国家产生以前。 早在国家产生前,原始人就以氏族、部落和部落联盟为单位管理集体生产和共同防卫等事务。 这是公共管理在人类历史上的原始形态。 步入阶级社会后,国家和政府成了管理公共事务的主要组织方式。 国家除了要履行政治统治只能,还要履行社会管理职能,以维持社会生产和生活的秩序。 在传统的农业社会里,由于社会生产力水平低,公共事务少且目标单一,国家的公共管理只能带有鲜明的政治色彩,从根本上服务于统治阶级的共同意志和长远利益。 同时,国家的公共管理职能也反映了社会的共同利益,对缓和社会矛盾和阶级冲突具有重要的作用。 正如恩格斯所说的: “政治统治到处都是以执行某种社会职能为基础,而且政治只有在它执行了它的这种社会职能时才能维持下去。 ”随着农业社会向工业社会的过渡,尤其是近代资本主义社会的发展,国家公共管理的范围日趋扩展,规模不断扩大,大量社会事务被纳入政府议程,公共管理逐渐淡化阶级通知的色彩,进而获得了相对政治通知的独立性。

19世纪末20世纪初,为了适应公共管理的这种发展趋势,行政力迅速扩张,大量介入国家和社会事务,出现了行政国家现象。 建立在政治——行政二分法基础上的官僚行政成为这一时期管理公共事务组织工具。 它将社会生活的方方面面纳入到官僚组织的管理范围,随着公共事务的增多,政府的管理只能随之增加,政府规模随之膨胀,大政府时代也就到来了。 20世纪70年代的福利国家是官僚行政鼎盛时期的重要标志。 20世纪70年代末,一场质疑官僚行政有效性的运动在西方各国蔓延开来,各国开始重新调整国家和社会、政府与市场的边界,关注国家的竞争力,政府的合法性和公共部门对公众的回应能力,更少的政府,更多的治理成为西方政府改革的共同特征。 一开始,人们提倡民营化,主张将市场机制引入公共服务,采用工商业的管理方式治理公共事务,重塑政府。 进入90年代后,全球化和分权化的社会趋势极大地改变了公共管理的生态环境,社会关系日益复杂多变,相互依存的程度不断加深,范围不断扩展,政府、工商界和市民社会之间的1合作正成为民族国家竞争力和国家繁荣的基本构成要素。 在这种背景下,片面依靠市场竞争机制来改造公共管理的做法捉襟见肘。 合作网络应运而生,开始成为治理公共事务的重要形式。 在网络中,各种行动者通力合作,共同应对全球化和分权化提出的挑战,一起处理共同关注的社会问题,使公共管理开始成为真正的社会联合行动。 正如瓦尔特所言: “作为治理的公共管理,遇到的主要挑战是处理网络状,即相互依存的环境。 公共管理因而是种网络管理。

西方区位理论综述 提要本文分析了区位理论的发展历程,系统地论述了西方区位理论的发展演化,以期对理论研究者和实践工作者提供参考。 关键词:区位理论;区域经济;演化 区位理论是区域经济理论起源的基石,是区域经济学的核心基础理论之一,根据其研究内容的差别,西方区位理论可以分为传统区位理论和现代区位理论。 一、传统区位理论 传统区位理论主要是运用新古典经济学的抽象方法,分析影响微观区位或厂址选择的各种因素,其研究对象一般均是以所求成本最小或利润最大化为目标,处于完全竞争市场机制下的抽象的、理想化的单个小厂商及其聚集体——城市。它的发展经历了两个阶段:古典区位理论和近代区位理论。 (一)古典区位理论。古典区位理论主要是指杜能的农业区位论和韦伯的工业区位论。杜能是西方区位理论的先驱者,他在1826年出版的《孤立国同农业和国民经济的关系》是第一部关于区位理论的古典名著。他提出了实践经验较强的区域经济理论——孤立国理论,即资源配置的地理空间效应。他认为,城市周围土地的利用类型及农业集约化程度都是随其与城市距离的远近而呈带状变化的由内向外的一系列同心圆,这些同心圆被称为“杜能圈”,每个圈都有自己的主要产品和自己的耕作制度。杜能研究农业圈层现象的理论意义在于:他引入了运输成本作为农业区位选择的重要因子,从而形成了农业区位论,为区位论的发展奠定了基础。 19世纪中后期,德国完成了产业革命,尤其是第一次科技革命的发生,促进了钢铁、化工等新兴工业部门的发展,工业区位问题显得突出起来。德国经济学家韦伯对工业区位进行了系统研究。他第一个完整地提出了工业区位理论,并产生了广泛的影响,被公认为工业区位理论的奠基者。韦伯首先引入了“区位因素”这个前人未曾用过的概念,他是第一个对工业区位理论进行系统分析的经济学家,并完成了一般区位理论的构造,使古典区位论,特别是工业区位论达到了一个顶峰。 (二)近代区位理论。19世纪末20世纪初,垄断逐渐代替自由竞争在社会经济生活中占据统治地位,由此引起资本主义社会经济、政治和社会生活发生了一系列的根本性变化,区位论的研究逐渐从以成本为重心偏向市场。区位理论即由

文献综述范文之一 关于强制责任保险制度的建立 一、国外研究现状及发展趋势 发达国家强制责任保险制度相对比较完善,许多学者对于强制责任保险制度进行了深入的研究,内容扩展到了很多领域,Michael Hoel 和Tor Iversen(2002)从行为金融学的角度对强制保险和非强制保险下人们的行为差异进行研究,得出了在某些领域实施强制责任保险的必要性。William R Johnson(1977)对强制保险下的逆选择问题进行了研究,他认为科学合理的强制保险制度可以实现帕累托改进,提高经济效率。Adam Whitmore(2000)建议将强制保险制度引入环境保护中,实行环境责任强制保险,以化解因为环境污染而造成的气候改变的风险。 国外学者也从多个角度对强制责任保险制度进行了研究,Michael G. Faure LL.M(Netherlands)(2004)从经济学的角度对强制责任保险进行了研究。他在研究中阐述了目前国际学术界对现行强制责任保险的两个方面的争论,一是强制责任保险政策的制定者制定相关法律和规定时是否经过了深思熟虑,二是一个完全竞争的保险市场能够根据相关的法律政策提供相应的保险产品。在他看来,这些争论表明了现在强制责任保险发展的一个趋势:即从强制第三者责任保险向强制第一责任保险转变。 Michael(2004)教授认为当市场失灵时,对市场给予一定的干涉是必要的,可以增加整个社会的福利。在此基础上他从经济学的角度对强制责任保险的功能、运行条件等方面进行了研究,另外还对强制责任保险运行中存在的道德风险、逆选择等一些问题进行了研究,并给出了自己的意见。 Paul Bou-Habi(University of Essex)(2006)从社会学的角度对强制责任保险的作用作了阐述。他认为,适当的强制责任保险是非常有必要的,但是他不赞同“家长式的强制保险”,而是提倡“非家长式”的强制保险(NPCI),只有这样才能让强制责任保险的实施走出困境。 Tony Sheldon(2003)认为,现行的强制责任保险保障范围太小,强制责任保险应该扩大保障范围,只有在某些关键领域和高风险领域实施相应的强制责任保险才能实现社会的安定团结。 从国外的发展趋势和研究现状来看,发达国家的强制责任保险制度相对比较成熟,一般都有多个成功实施的强制责任保险险种,并且在强制责任保险的立法,实施和监管方面都积累了大量成熟的经验,形成了适合自己国情的运作模式,这

西方管理理论的发展历史对我们的启示 李雪妮10108086003 在西方管理理论的发展历史中,有两点转变特别值得我们注意,一是管理理论的人性假设基础,也就是说在管理理论所研究的管理对象是什么样的人,一是文化,包括企业文化、民族文化、潮流文化等,尤其是民族文化在西方管理理论的发展历史中所起到的关键作用。鉴于此,本文将西方管理理论对我们的启示分为两个大板块:人性假设的演变历史对我们的启示以及中西方的文化差异所启发的管理创新。 启示一:以人为本——西方管理理论中人性假设的演变及其启示人性假设是西方管理思想的发展基石和演化线索,我们可以从西方管理理论的发展历史中人性假设的演变里获得一些启示。 西方管理思想史上先后出现了六种主要的人性假设,即“工具人”、“经济人”、“社会人”、“自我实现人”、“复杂人”和“道德人”。 1.“工具人”假设。前泰勒时代,生产的社会化程度不高,管理范围往往只限于家庭或手工业作坊。与之相适应,这一时期形成了一种基于“工具人”假设至上的管理模式,这种管理模式以主要用暴力取得绝对集权、组织结构简单、经验管理、以维护自身的权威与地位的稳定为管理的首要目标。 2.“经济人”假设。“经济人”假设起源于享乐主义哲学和劳动分工的经济理论,认为人的一切行为都是最大限度地满足自己的私利,为了争取最大的经济利益,工作动机就是为了获得经济报酬。 3.“社会人”假设。“社会人”又称社交人,是人际关系学家埃尔顿·梅奥根据霍桑实验的结果于1933年在其发表的《工业文明的人类问题》一书提出的。“社会人”假设理论认为人是有感情的社会性动物,是社会关系的产物,人不仅是经济的,还是社会的,满足人的社会需要比满足人的经济物资需要更能调动人的生产积极性。 4.“自我实现人”假设。这种人性假设是于20世纪四五十年代由美国心理学家马斯洛提出。该假设认为所谓自我实现是指人都需要发挥潜力,表现自己的才能,只有人的潜力充分发挥出来,人才会感到最大满足。 5.“复杂人”假设。随着社会的进步,在新的管理环境下,原有的管理理论

埃里克森的人格发展阶段理论 新精神分析学派代表者埃里克森提出人格发展八阶段的理论。认为,人格的发展是个体与不断扩大的环境交互作用的结果,是心理社会性发展的过程,是一个有阶段的发展过程。每一个阶段都存在一种危机有待解决,合理的解决有助于发展健全的人格,否则便会形成不健全的人格。危机的合理解决,有赖于社会环境的作用。他把人的一生划分为如下所述的八个发展阶段:(1)信任对不信任从出生至1.5岁左右)。信任是婴儿要学习的对周围世界的基本态度,也是健康人格得以形成的基础。儿童出生后,首先是从母亲的形象中去信任世界,如果能够从母亲哪里得到生理需要上的满足,得到爱护和关怀,就会产生对世界或他人的怀疑或恐惧的心理,引起不信任感形成对人怀疑、惧怕、不信任的人格。信任或不信任是这一阶段婴儿所面临的危机。(2)自主对羞怯与疑虑(1.5岁至3岁)。形成自主感是这一阶段发展的主要任务。如果允许与鼓励儿童按自己的愿望去做力所能及的事,儿童就会觉得自己有自控的能力或影响环境的能力,就会形成自信和自主感。反之,如果儿童的自主愿望得不到满足,就会出现发展的危机,对自己的自主能力感到疑虑,对自身或自己的行为抱有羞怯感,形成一种消极人格。(3)主动对内内疚(4-5岁)。处于这一阶段的儿童,由于运动能力

的增强、认知水平的提高以及活动范围的扩大,对自由参加活动很感兴趣,并富有一定的想象力,能主动提出一些问题和建议。如果儿童有更多的自由和机会进行能激励其主动精神的活动,如果成人对儿童提出的问题能耐心听取和细心回答,对儿童的建议能适当鼓励和妥善处置,儿童的主动性就会得到加强;反之,儿童就会产生内疚感进而发展成一种拘谨压抑与被动而内疚的人格。(4)勤奋对自卑(6—11岁)。这一阶段的儿童所追求的是学习或活动的成就及其成就所得到的认可与赞许,如果儿童能够完成任务,获得成功体验,得到赞许或奖励,就会促进乐观、进取与勤奋人格的形成。反之,就会产生自卑感,形成自卑的人格。(5)同一性对角色混乱(12-20左右)。这一阶段的发展目标是建立自我同一性。他指出:它是“一种熟悉自身的感觉,一种知道个人未来目标的感觉,一种从他信赖的人们中获得所期待的认可的内在自信。”具有自我同一性的青年,对自己的过去、现在和将来会产生“内在相同和连续”之感,与外界社会之间也能取得协调一致,有可能去接受成年期的生活挑战;否则就会产生角色混乱,不能正确选择生活角色。(6)亲密对孤独(青年晚期、成年早期)。他认为,只有牢固地形成自我同一性的人,才乐于与他人发生亲密关系,把自己的同一性与他人的同一性融为一体,并能意识到个人对社会的义务,从而会产生亲密感。如果一个人不能与他人建立一种友爱关