灭菌和消毒工艺研究报告

一、灭菌和消毒工艺研究目的

《医疗器械安全有效基本要求清单》中有条款涉及到医疗器械“感染和微生物污染”对产品安全有效性的影响,应对产品的灭菌和消毒工艺进行研究核查,验证是否制造商规定的灭菌和消毒工艺能满足风险管理的要求。

《基本清单》涉及适用的条款号以及相关信息如下(灭菌有关条款不适用):

B2感染和微生物污染

B2.1医疗器械的设计和生产应当减少患者、使用者及他人感染的风险。

二、研究对象与说明

研究对象:XXXX检测仪产品的灭菌与消毒工艺

涉及型号:AAAA(各型号间差异不影响产品的灭菌和消毒工艺)

说明:我司XXXX检测仪预期用于……,该产品仅应用部分的表面可能接触到患者和使用者的皮肤。包括:主机外表面、附件(RRRRRRRR)的外表面。

三、研究内容

1、消毒与灭菌的适用性

根据产品适用范围和使用方式,产品接触的基本上都是健康人群的皮肤表面,感染和微生物污染风险较低。我司经初步研究认为产品主机与附件无需灭菌,只需进行清洁和低水平消毒,采用低效消毒剂即可。

参考依据:标准《WS/T 367-2012 医疗机构消毒技术规范》中有如下内容:

4.3 医疗机构使用的诊疗器械、器具和物品,应符合以下要求:

b)接触完整皮肤、完整粘膜的诊疗器械、器具和物品应进行消毒。

10.1诊疗用品的清洁与消毒

诊疗用品如血压计袖带、听诊器等,保持清洁,遇有污染应及时先清洁,后采用中、低效的消毒剂进行消毒。

5.2.1根据物品污染后导致感染的风险高低选择相应的消毒和灭菌方法:

c)低度危险性物品,宜采用低水平消毒方法,或做清洁处理;遇有病原微生物污染时,针对所污染病原微生物的种类选择有效的消毒方法。

名词解释:

3.15 低度危险性物品

与完整皮肤接触而不与粘膜接触的器材,如听诊器、血压计袖带等;病床围栏、床面以及床头柜、被褥;墙面、地面;痰盂(杯)和便器等。

3.19 低水平消毒

能杀灭细菌繁殖体(分歧杆菌除外)和亲脂病毒的化学消毒方法以及通风换气、冲洗等机械除菌法。如采用季铵盐类消毒剂(苯扎溴铵等)、双胍类消毒剂(氯已定)等,在规定的

条件下,以合适的浓度和有效的作用时间进行消毒的方法。

标准《GB/T 27949-2011 医疗器械消毒剂卫生要求》中有如下内容:

名词解释:3.8 低效消毒剂:能杀灭细菌繁殖体和亲脂病毒的消毒剂。

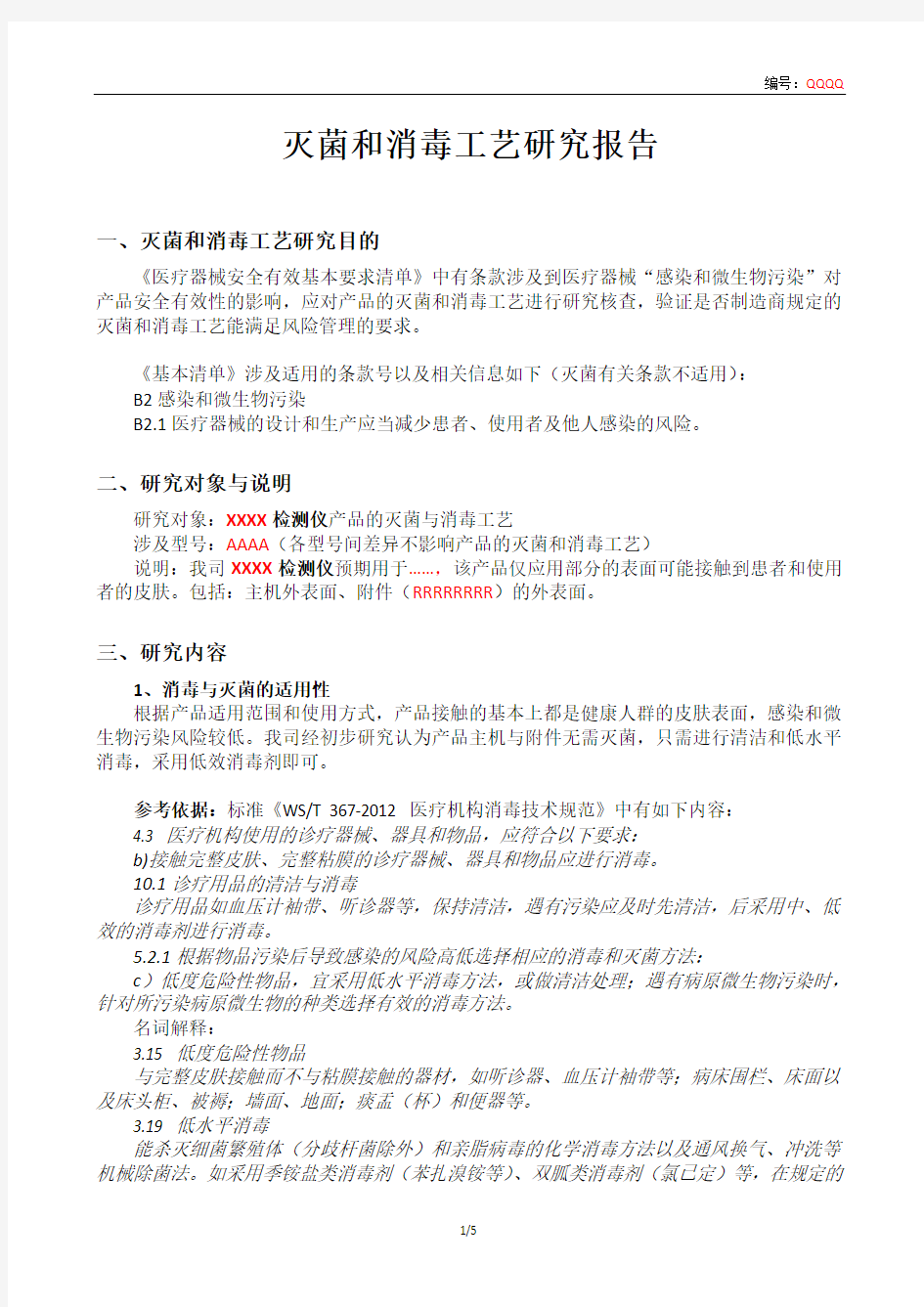

4.2.3.4 低效消毒剂

在使用说明书规定的剂量下,实验室杀灭微生物效果应符合表4要求。

2、消毒方式(消毒剂)的初步选定

《WS/T 367-2012 医疗机构消毒技术规范》附录C中推荐的常见消毒方式有:

紫外线消毒、臭氧消毒、醛类消毒、过氧化物类消毒、含氯消毒剂消毒、醇类消毒剂(含乙醇、异丙醇、正丙醇,或两种成分的复方制剂)消毒、含碘类消毒剂消毒、氯已定消毒、季铵盐类消毒、酸性氧化电位水消毒、煮沸消毒、流动蒸汽消毒、微波消毒。

由于产品是电子医疗器械,防护等级为IPX1(仅防止垂直滴水),且产品及其附件大部分是聚合物材料,并含有少量金属部件。根据以上消毒方式的特性:

1)可排除的消毒方式

可排除紫外线消毒、臭氧消毒(易造成聚合物材料老化,产品寿命缩短。且需要专门的消毒空间)

可排除醛类消毒(必须浸泡在消毒液中消毒,但产品防水等级太低)

可排除含碘类消毒剂消毒、氯已定消毒(只用于消毒皮肤、粘膜、伤口)

可排除酸性氧化电位水消毒(需要消毒液冲洗消毒,但产品防水等级太低)

可排除煮沸消毒、流动蒸汽消毒(产品防水等级太低,高温蒸汽环境超过了产品存储温湿度环境)

可排除微波消毒(微波消毒的产品需要浸入水中或用湿布包裹,但产品防水等级太低)

2)有限制的消毒方式

过氧化物类消毒应避开金属部件(易氧化、腐蚀金属部件,缩短产品寿命)

含氯消毒剂消毒也应避开金属部件(未加防锈剂的含氯消毒剂对金属有腐蚀性,缩短产品寿命)

3)所有部件都适合的消毒方式

常见的消毒方式中,醇类消毒剂消毒、季铵盐类消毒基本适合我司生产的生理参数检测仪主机及附件。另外,在消毒过程中,应选用擦拭消毒而不能浸泡消毒。

3、消毒剂特性对比确定最优消毒剂

根据之前的分析,只能选择过氧化物消毒剂(避开金属部件)、含氯消毒剂(避开金属部件)、醇类消毒剂和季铵盐类消毒剂。对其各种特性进行比较,如表A:

1)消毒能力对比(杀灭微生物的能力)

经与《GB/T 27949-2011 医疗器械消毒剂卫生要求》中“4.2.3杀灭微生物指标”对比,醇类消毒剂和季铵盐类消毒剂均属于低效消毒剂,杀灭微生物指标可参考《GB 26373-2010 乙醇消毒剂卫生标准》,《GB 26369-2010 季铵盐类消毒剂卫生标准》。过氧化物类和含氯消毒剂均属于高效消毒剂,杀灭微生物指标可参考《GB 26371-2010 过氧化物类消毒剂卫生标准》,《GB 26366-2010 二氧化氯消毒剂卫生标准》。

由于使用需求仅为低水平消毒,所有消毒剂杀灭微生物能力均符合要求。

2)消毒过程对比

消毒过程参见《WS/T 367-2012 医疗机构消毒技术规范》附录C,总结见上表A,可知醇类消毒剂是最佳选择。我司推荐使用市面上最常见的醇类消毒剂——符合标准《GB 26373-2010 乙醇消毒剂卫生标准》的乙醇消毒剂。

优点:其作用时间短,有挥发性,液体进入产品风险小;市面上可购买到直接使用的乙醇消毒剂,无需配置,使用最方便;对皮肤、粘膜、呼吸道无刺激,人体伤害小;无和其他消毒剂、清洁剂混用失效的使用禁忌;乙醇挥发后无消毒剂残留,消毒后无需以去离子水冲洗方式去除残留消毒剂。

风险:乙醇易燃,要远离火源;由于易挥发,应采用反复擦拭的方法以保证其作用时间;部分橡胶制品和塑料制品长时间接触醇类消毒液会变硬;少数人对乙醇过敏,接触后出现发生皮炎、红斑症状。

4、总结

通过以上分析,可在产品使用说明书中推荐用户采用以下清洁与消毒方式:

检测仪及其附件无需灭菌处理,但应保持检测仪和附件清洁。如有污染时,应及时先清洁,后消毒。为了避免对产品造成长期损害,我们建议只在您所在医院的规定认为有必要时才对产品进行消毒。

感染人群或可疑感染人群使用后,应对患者接触的部分进行消毒。

清洁和消毒时,不要将检测仪及患者电缆浸泡在液体中。不要让液体流入检测仪的连接插座和机壳内,以防损坏检测仪。

清洁

1、清洁检测仪之前必须关掉主机电源并断开交流电源。

2、将柔软干净的无绒布用温和的肥皂水,或在无腐蚀性的经过稀释的清洁剂中浸湿;

3、擦拭仪器和患者电缆表面;

4、用洁净、干爽的软布擦干。

5、对于可重复使用的心电电极应采用以下方式进行清洁:

1)用柔软干净的无绒布擦掉电极残留的导电膏;

2)将胸电极的橡皮球与金属杯拆开,将肢体电极的电极片与夹钳拆开;

3)在干净的温水(低于35℃)中清洗,确保没有残留的导电膏;

4)自然风干或用柔软干净的无绒布清洁电极。

清洁过程中,只需擦拭连接插座的外周,而不要擦拭它的内部。清洁完成后应去除清洁剂,不要让清洁剂残留在表面。

清洁机壳外表面和显示屏幕时应采用无侵蚀类清洁剂。

大多数的清洁剂必须稀释才能使用。

不要使用磨损材料进行清洁。

消毒

推荐用户采用使用70%~80%(体积比)乙醇消毒液浸泡一块清洁的干纱布,然后用此纱布擦拭需消毒的部分表面2遍,作用3min。自然风干或用洁净、干爽的布将残留消毒液擦干。

消毒前应先进行清洁。

乙醇易燃,采用乙醇消毒液消毒过程中请远离火源。

对酒精过敏者慎用乙醇消毒液。

橡胶制品和塑料制品长时间接触醇类消毒液会变硬,消毒后应及时去除残留消毒剂。

不可使用射线、蒸汽进行消毒。

如果用户使用过氧化物或含氯消毒剂进行消毒,注意消毒液应避开金属部件。

四、研究结论

结论:“三、4总结”中制造商推荐的消毒工艺安全性风险为可接受的。

编制/日期:审核/日期:

消毒与灭菌的原则和方法 清洁、消毒、灭菌是预防和控制医院感染的一个重要环节.它包括医院病室内外环境的清洁、消毒、诊疗用具、器械、药物的消毒、灭菌,以及接触传染病患者的消毒隔离和终末消毒等措施. 一、概念 (一)消毒 是指杀灭或清除传播媒介上的病原微生物,使之达到无害化的处理.根据有无已知的传染源可分预防性消毒和疫源性消毒;根据消毒的时间可分为随时消毒和终末消毒. (二)灭菌 是指杀灭或清除传播媒介上的所有微生物(包括芽胞),使之达到无菌程度.经过灭菌的物品称“无菌物品”.用于需进入人体内部,包括进入血液、组织、体腔的医用器材,如手术器械、注射用具、一切置入体腔的引流管等,要求绝对无菌. 消毒与灭菌是两个不同的要领.灭菌可包括消毒,而消毒却不能代替灭菌.消毒多用于卫生防疫方面,灭菌则主要用于医疗护理. 二、消毒、灭菌的原则 (一)明确消毒的主要对象应具体分析引起感染的途径、涉及的媒介物及病原微生物的种类,有针对性地使用消毒剂. (二)采取适当的消毒方法根据消毒对象选择简便、有效、不损坏物品、来源丰富、价格适中的消毒方法. 医院诊疗器械按污染后可造成的危害程度和在人体接触部位不

同分为三类: 1、高度危险的器材 穿过皮肤、粘膜而进入无菌的组织或器官内部,或与破损的皮肤粘膜密切接触的器材,如手术器械、注射器、心脏起搏器等.必须选用高效消毒法(灭菌). 2、中度危险的器材 仅与皮肤、粘膜密切接触,而不进入无菌组织内,如内窥镜、体温计、氧气管、呼吸机及所属器械、麻醉器械等.应选用中效消毒法,杀灭除芽胞以外的各种微生物. 3、低度危险器材和物品 不进入人体组织,不接触粘膜,仅直接或间接地与健康无损的皮肤接触,如果没有足够数量的病原微生物污染,一般并无危害,如口罩、衣被、药杯等,应选用低效消毒法或只作一般卫生处理.只要求去除一般细菌繁殖体和亲脂病毒. (三)控制影响消毒效果的因素许多因素会影响消毒剂的作用,而且各种消毒剂对这些因素的敏感性差异很大. 1、微生物的种类 不同类型的病原微生物对消毒剂抵抗力不同,因此,进行消毒时必须区别对待. (1)细菌繁殖体 易被消毒剂消灭,一般革蓝氏阳性细菌对消毒剂较敏感,革蓝氏阴性杆菌则常有较强的抵抗力.繁殖体对热敏感,消毒方法以热力消毒为

灭菌是通过物理或化学方法清除器械、敷料等物体上的所有微生物(包括芽孢),使其达到无菌水平,以避免手术器械在使用过程中造成的感染发生及疾病传播。 无菌是指灭菌后单个微生物存活的概率,又称无菌保障水平(SAL),通常用10-n来表示。目前,一致认为SAL10-6为无菌水平。 手术器械的灭菌可有效预防医院感染,降低医院感染率。与人体组织、器官、破损皮肤、破损黏膜接触的医疗器械为高危险度物品,常见的高危险度物品包括:穿刺针、活检钳、腹腔镜、植入性医疗器械等。此类物品具有极高的感染风险,在使用前必须经过灭菌。 常见的灭菌方法包括:高压蒸汽灭菌、过氧化氢等离子灭菌、环氧乙烷灭菌、电离辐射灭菌和干热灭菌。 灭菌方式、原理、应用、优点及缺点对比 灭菌方式 原理 应用 优点 缺点

高压蒸汽 主要通过使微生物中的酶和蛋白质不可逆凝固及变性来杀灭微生物。 主要用来处理水、药剂、管制医疗废物和表面可直接接触蒸汽的无孔物品。对于带孔装载物 和器械,一般的灭菌温度和时间分别为132~135 ℃,持续3~4 min。常用的杀菌温度为121℃和132℃。 无毒、环保,过程易于控制和监测,杀菌快速有效,灭菌过程受有机或无机污物影响最小, 灭菌循环时间短,能有效穿透器械包和管腔型器械。 对热敏性器械有损坏,反复的灭菌暴露会损坏精密外科器具,可能会因湿包而造成器械生锈,潜在烫伤风险。 过氧化氢等离子 过氧化氢等离子体具有高氧化活性,通过破坏细胞的蛋白质,酶与核酸来杀灭微生物。 用于不耐热、不耐湿医疗用品的灭菌。 安全环保,无有毒物质残留,灭菌周期28—75 min,无须解析,适用于热和湿敏感的物品灭菌,易于操作、安装和监测,和大多数器械兼容。 不适用于纸纤维、棉麻和液体类物品,灭菌腔体尺寸较小(50~270 L),不适用于腔镜类或带 有细长管腔的器械,需要用合成类包装(如聚丙烯包装或聚烯烃管袋等),高于1 ppm计量的 过氧化氢可能会有毒。 环氧乙烷气体

医疗器械的灭菌方法以及灭菌效果的验证 [摘要]常用的灭菌方法有多种,如湿热灭菌法、干热灭菌法、辐射灭菌法、气体灭菌法和过滤除菌法。可根据被灭菌物品的特性采用—种或多种方法组合灭菌。灭菌后还要采取适当方法进行灭菌效果验证,这样才能保证产品无菌。 【关键词】灭菌方法;湿热;干热;辐射;灭菌效果;验证 一、灭菌方法 灭菌法系指用适当的物理或化学手段将物品中活的微生物杀灭或除去,从而使物品残存活微生物的概率下降至预期的无菌保证水平的方法。 无菌物品是指物品中不含任何活的微生物。对于任何一批灭菌物品而言,绝对无菌既无法保证也无法用试验来证实。一批物品的无菌特性只能相对地通过物品中活微生物的概率低至某个可接受的水平来表述,即无菌保证水平(Sterility assurance level,简称SAL)。实际生产过程中,灭菌是指将物品中污染微生物的概率下降至预期的无菌保证水平。最终灭菌的物品微生物存活概率,即无菌保证水平不得高于10-6。已灭菌物品达到的无菌保证水平可通过验证确定。 常用的灭菌方法有湿热灭菌法、干热灭菌法、辐射灭菌法、气体灭菌法和过滤除菌法。可根据被灭菌物品的特性采用—种或多种方法组合灭菌。只要物品允许,应尽可能选用最终灭菌法灭菌。若物品不适合采用最终灭菌法,可选用过滤除菌法或无菌生产工艺达到无菌保证要求,只要可能,应对非最终灭菌的物品作补充性灭菌处理(如流通蒸汽灭菌)。 1.湿热灭菌法 本法系指将物品置于灭菌柜内利用高压饱和蒸汽、过热水喷淋等手段使微生物菌体中的蛋白质、核酸发生变性而杀灭微生物的方法。该法灭菌能力强,为热力灭菌中最有效、应用最广泛的灭菌方法。药品、容器、培养基、胶塞以及其他遇高温和潮湿不发生变化或损坏的物品,均可采用本法灭菌。 采用湿热灭菌,被灭菌物品应有适当的装载方式,不能排列过密,以保证灭菌的有效性和均一性。 湿热灭菌法应确认灭菌柜在不同装载时可能存在的冷点。当用生物指示剂进一步确认灭菌效果时,应将其置于冷点处。本法常用的生物指示剂为嗜热脂肪芽孢杆菌孢子(Spores of Bacillus stearothermophilus)。 2.气体灭菌法

消毒和灭菌两个词在实际使用中常被混用,其实它们的含义是有所不同的。消毒是指应用消毒剂等方法杀灭物体表面和内部的病原菌营养体的方法,而灭菌是指用物理和化学方法杀死物体表面和内部的所有微生物,使之呈无菌状态。 物理方法 1温度 利用温度进行灭菌、消毒或防腐,是最常用而又方便有效的方法。高温可使微生物细胞内的蛋白质和酶类发生变性而失活,从而起灭菌作用,低温通常起抑菌作用。 1)干热灭菌法: a.灼烧灭菌法:利用火焰直接把微生物烧死。此法彻底可靠,灭菌迅速,但易焚毁物品,所以使用范围有限,只适合于接种针、环、试管口及不能用的污染物品或实验动物的尸体等的灭菌。 b.干热空气灭菌法:这是实验室中常用的一种方法,即把待灭菌的物品均匀地放入烘箱中,升温至160℃,恒温1小时即可。此法适用于玻璃皿、金属用具等的灭菌。 2)湿热灭菌法: 在同样的温度下,湿热灭菌的效果比干热灭菌好,这是因为一方面细胞内蛋白质含水量高,容易变性。另一方面高温水蒸汽对蛋白质有高度的穿透力,从而加速蛋白质变性而迅速死亡。 a.巴氏消毒法:有些食物会因高温破坏营养成分或影响质量,如牛奶、酱油、啤酒等,所以只能用较低的温度来杀死其中的病原微生物,这样

既保持食物的营养和风味,又进行了消毒,保证了食品卫生。该法一般在62℃,30分钟即可达到消毒目的。此法为法国微生物学家巴斯德首创,故名为巴氏消毒法。 b.煮沸消毒法:直接将要消毒的物品放入清水中,煮沸15分钟,即可杀死细菌的全部营养和部分芽孢。若在清水中加入1%碳酸钠或2%的石炭酸,则效果更好。此法适用于注射器、毛巾及解剖用具的消毒。 c.间歇灭菌法:上述两种方法在常压下,只能起到消毒作用,而很难做到完全无菌。若采用间歇灭菌的方法,就能杀灭物品中所有的微生物。具体做法是:将待灭菌的物品加热至100℃,15~30分钟,杀死其中的营养体。然后冷却,放入37℃恒温箱中过夜,让残留的芽孢萌发成营养体。第2天再重复上述步骤,三次左右,就可达到灭菌的目的。此法不需加压灭菌锅,适于推广,但操作麻烦,所需时间长。 d.加压蒸汽灭菌法:这是发酵工业、医疗保健、食品检测和微生物学实验室中最常用的一种灭菌方法。它适用于各种耐热、体积大的培养基的灭菌,也适用于玻璃器皿、工作服等物品的灭菌。 加压蒸汽灭菌是把待灭菌的物品放在一个可密闭的加压蒸汽灭菌锅中 进行的,以大量蒸汽使其中压力升高。由于蒸汽压的上升,水的沸点也随之提高。在蒸汽压达到1.055公斤/厘米2时,加压蒸汽灭菌锅内的温度可达到121℃。在这种情况下,微生物(包括芽孢)在15~20分钟便会被杀死,而达到灭菌目的。如灭菌的对象是砂土、石蜡油等面积大、含菌多、传热差的物品,则应适当延长灭菌时间。

常用消毒与灭菌方法 含氯消毒剂 C.10.1 适用范围 适用于物品、物体表面、分泌物、排泄物等的消毒。 C.10.2 使用方法 C.10.2.1 消毒液配制 根据新产品有效氯含量,按稀释定律,用蒸馏水稀释成所需浓度。具体计算方法及配制步骤按C.9.1.2.1进行。 C.10.2.2 消毒方法 C.10.2.2.1 将待消毒的物品浸没于装有含氯消毒剂溶液的容器中,加盖。对细菌繁殖体污染物品的消毒,用含有效氯500mg/L的消毒液浸泡>10min,对经血传播病原体、分支杆菌和细菌芽孢污染物品的消毒,用含有效氮2000mg/L~5000mg/L消毒液,浸泡>30min。 C.10.2.2.2 擦拭法大件物品或其他不能用浸泡消毒的物品用擦拭消毒,消毒所用的浓度和作用时间同浸泡法。 C10.2.2.3 喷洒法对一般污染的物品表面,用含有效氯400 mg/L~700 mg/L的消毒液均匀喷洒,作用10min~30min;对经血传播病原体、结核杆菌等污染表面的消毒,用含有效氯2000mg/L的消毒液均匀喷洒,作用>60min。喷洒后有强烈的刺激性气味,人员应离开现场。

C10.2.2.4干粉消毒法对分泌物、排泄物的消毒,用含氯消毒剂干粉加入分泌物、排泄物中,使有效氯含量达到10000mg/L,搅拌后作用>2h;对医院污水的消毒,用干粉按有效氯50mg/L用量加入污水中,并搅拌均匀,作用2h后排放。 C10.3 注意事项 C10.3 .1粉剂应于阴凉处避光、防潮、密封保存;水剂应于阴凉处避光、密闭保存。使用液应现配现用,使用时限≤24h。 C10.3.2 配置漂白粉等粉剂溶液时,应戴口罩、手套。 C10.3.3 未加防锈剂的含氯消毒剂对金属有腐蚀性,不应做金属器械的消毒。加防绣剂的含氯消毒剂对金属器械消毒后,应用无菌蒸馏水冲洗干净,干燥后使用。 C10.3.4 对织物有腐蚀和漂白作用,不应做有色织物的消毒。 .16 煮沸消毒 C.16.1 适用范围 适用于金属、玻璃制品、餐饮具、织物或其他耐热、耐湿物品的消毒。 C.16.2 使用方法 将待消毒物品完全浸没水中,加热水沸腾后维持≥15min。

无菌药品的普遍定义是要求没有活体微生物的 存在,为了达到产品中没有活体微生物,无菌药品在制造过程中需要采取各种方法来去除制品中原有的 微生物和防止制品受到微生物的污染[1]。有许多方法 可以用来控制微生物的生长、杀灭或去除微生物,通常在药品制造工艺过程中把这些方法分成化学和物 理两大类。其中,化学方法有化学消毒剂、气化双氧水、臭氧和环氧乙烷等;物理方法有湿热或干热灭菌、辐射灭菌和过滤除菌等。 在无菌药品的生产中,灭菌温度、灭菌时间、灭菌 设施等诸多环节与药品质量和用药安全息息相关。“欣弗”事件的主要原因是该公司在药品生产过程中的违规操作,即该公司未按批准的工艺参数灭菌,降低灭菌温度,缩短灭菌时间,增加灭菌柜装载量,影响 了灭菌效果。本文就如何合理选择灭菌方法,如何保证灭菌稳定、可靠,同时又不危害自然环境进行了阐述。 1 最终及非最终灭菌制剂产品的生产要求 无菌药品的生产分为最终灭菌和非最终灭菌两 种类型。如无菌冻干粉针剂等制剂就属于非最终灭菌

类型,在生产过程中需采用无菌作业以确保成品的无菌状态。 1.1 最终灭菌产品 在最终灭菌注射剂(如大输液等)的生产过程中, 配液、灌装可在非无菌环境中生产,而产品灌装后最终需通过灭菌措施达到灭菌要求。比如,最终灭菌的容量为5OⅡlL以上的大容量注射剂由于直接输入血液,因此在其生产的全过程中应采取各种技术措施防止微粒、微生物、内毒素污染,以保证人体用药安全。在药液配制过程中,应根据具体产品的要求,设臵0.22~O.45 Il m的微孔滤膜过滤器对药液进行过滤,以降低药液中微生物、微粒的污染。大输液所用包 装容器,即玻璃瓶和胶塞应按规定进行清洗,包括粗洗、精洗等。大输液的灭菌是在灌装后进行的,玻璃瓶 经灌装、扎盖后,由专用小车运至双扉式灭菌柜。灭菌 设施一般可用水浴式灭菌器,以过热水为灭菌介质,采用水喷淋方式对灌装后药品加热升温和灭菌,灭菌后以循环水冷却。大输液的灭菌一般应按配液批号进行安排,同一批号需要多个灭菌柜时,应编制亚批号。

医疗器械清洗消毒灭菌 流程 SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

医疗器械的清洗、消毒、灭菌流程 1.盆、盘、碗、药杯 回收—→常水冲洗—→复合酶浸泡10分钟—→刷洗—→常水冲洗—→消毒液浸泡30分钟—→常水漂洗二遍—→纯水漂洗二遍—→控水—→干燥(90℃ 20分钟) 2.手术器械(除管腔器械外) 回收—→常水冲洗—→加酶超声清洗5分钟—→刷洗—→常水漂洗二遍—→纯水漂洗二遍—→水—→干燥(90℃ 20分钟)—→高压蒸汽灭菌 3.管腔器械 回收—→常水冲洗—→管腔注酶—→加酶超声清洗5分钟—→常水冲洗—→毛刷刷洗管腔—→加压水枪冲洗管腔—→常水冲洗—→消毒液浸泡30分钟—→常水漂洗二遍—→纯水漂洗二遍(纯水冲洗管腔)—→压力气枪吹干管腔—→干燥(90℃ 20分钟) 4.穿刺针 回收—→常水冲洗—→棉签清洁针座腔内—→针腔注酶—→加酶超声清洗5分钟—→常水冲洗—→加压水枪冲洗针腔内部—→消毒液浸泡30分钟—→常水冲洗二遍—→纯水冲洗二遍,并用纯水冲洗针腔内部—→压力气枪吹干管腔—→干燥(擦干)—→高压蒸汽灭菌 5.橡胶管 回收—→常水冲洗—→松节油擦洗外面污垢(胶布印)—→常水冲洗—→管腔注酶—→复合酶浸泡10分钟—→常水冲

洗—→压力水枪冲洗管道内面—→消毒液浸泡30分钟—→常水冲洗二遍—→纯水冲洗二遍,并用纯水冲洗管腔—→压力气枪吹干管腔—→干燥(擦干) 6.筒、缸、瓶 回收—→常水冲洗—→刷洗—→消毒液浸泡30分钟—→常水冲洗二遍—→纯水冲洗二遍—→干燥(90℃ 20分钟)7.呼吸机管道 回收—→常水冲洗—→复合酶浸泡10分钟—→常水冲洗、刷洗—→消毒液浸泡30分钟—→常水冲洗二遍—→纯水冲洗二遍—→干燥(70℃ 20分钟) 8.湿化罐、集水杯、Y形管、接头 回收—→常水冲洗—→复合酶浸泡10分钟—→常水冲洗、刷洗—→消毒液浸泡30分钟—→常水冲洗二遍—→纯水冲洗二遍—→干燥(70℃ 20分钟) 9.氧气管、氧气湿化瓶 回收—→常水冲洗—→加压水枪冲洗管腔—→消毒液浸泡30分钟—→常水冲洗二遍—→纯水冲洗二遍—→擦干 附:特殊药液污染器具处理流程 1.碘污染器具:回收—→常水冲洗—→ 75﹪酒精浸泡20分 钟—→常水冲洗—→按常规器具处理 2.石蜡油污染器具:回收—→常水冲洗—→洗洁精刷洗—→ 常水冲洗—→按常规器具处理

3常用消毒方法及注意 事项 -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

常用消毒方法及注意事项 内容一:84消毒液正确使用方法及注意事项 一、84消毒液的正确使用方法: 首先清洗时带好手套和口罩,避免直接接触。此外在清洗一般物体表面时,与水(冷水)的配比为1:100,消毒时间约为20分钟,而且擦拭、喷洒、拖洗消毒后要用清水洗净。 在用84清洗白色织物时,浓度要低,一般是1:160,配比好后将衣物放入水中,切不可将84消毒液直接倒在衣物上或用84消毒液清洗有色衣物,浸泡时间不宜过长,20分钟即可,且在浸泡消毒后仍要用清水多次冲洗。 学校在除臭消毒时,清理下水管道、厨房水槽、沟渠、垃圾桶等,可直接倒入84消毒原液两瓶盖或者有原液喷洒在物品的表面,10分钟后再用清水冲洗干净。许多人正是忽略了清水二次清理这一步而导致84中的刺激性气味刺激了呼吸道,对人体造成了损伤。 学校可以借鉴医院清洗医院污染物品时配比为1:50,且消毒时间长至30分钟。在浸泡、喷洒消毒后用清水再清洗1-2遍洗净晾干。84消毒液使用后会残留在物体表面,挥发进入空气中,其刺激性气味会刺激人的呼吸道,其中的氯也会对水源造成污染,增大了致癌、致畸的风险,对人体造成危害,因此医院在用84消毒液稀释液清扫完地面、扶手时,要再用清水擦拭2遍以防残留物对人体造成损害。

在使用84消毒液后,还要注意开窗通风,使空气流通尽快散尽残留的刺激性气味。在清理完器具用品后,最好在太阳下晾晒一会。 二、84消毒液使用不当的后果: 若家庭中在使用84消毒液后未进行二次清洗和通风,那么在吸入84消毒液挥发出来的气体后,机体可能会出现咳嗽、胸闷、呼吸困难等症状表现。此时应将患者迅速的转往空气新鲜处,保持患者的呼吸道通畅,再即刻联系就医。 有一则新闻,家住北京的王女士在清洁马桶时将洁厕灵和84消毒液一起倒入马桶中,结果在清洗一段时间后晕倒,被送入医院抢救。 只是清洗马桶,为什么会造成这么严重的后果呢因为洁厕灵的成分中含有盐酸,84消毒液的主要成分是次氯酸钠,二者混合会发生化学反应,产生有毒的氯气。氯气通过呼吸道侵入人体并溶解在黏膜所含的水分里,生成次氯酸和盐酸,对上呼吸道黏膜造成损伤:次氯酸使组织受到强烈的氧化;盐酸刺激黏膜发生炎性肿胀,使呼吸道黏膜浮肿,大量分泌黏液,造成呼吸困难。 三、注意事项: 大家切记不要将84消毒液与酸性清洁产品混用,在不了解产品的成分时,每次只使用一种清洁产品,确保不会发生化学反应,危害人体。在储存酒精、84消毒液时,无论量多量少,切记不要二者混储,必须分开储存,并妥善

严格的消毒灭菌对细胞与胚胎工程研究与应用工作极为重要,直接影响着整个实验能否顺利进行。 (一)消毒灭菌方法 目前常用的消毒灭菌方法多采用物理方法(如干热灭菌法、湿热灭菌法、过滤除菌法、射线杀菌法等)和化学方法(消毒剂、抗生素)两大类。 1.干热灭菌法 是利用恒温干燥箱内120 oC~150 oC的高热,并保持90~120分钟,杀死细菌和芽孢,达到灭菌目的的一种方法。主要适用于不便在压力蒸汽灭菌器中进行灭菌,且不易被高温损坏的玻璃器皿、金属器械以及不能和蒸汽接触的物品的灭菌。用此方法灭菌的物品干燥,易于贮存。酒精灯火焰烧灼灭菌法也是属于干热灭菌的方法之一,在进行动物细胞体外培养工作时,常须利用工作台面上的酒精灯火焰对金属器具及玻璃器皿口缘进行补充灭菌。 2.湿热灭菌法 压力蒸汽湿热灭菌法是目前最常用的一种灭菌方法。它利用高压蒸汽以及在蒸汽环境中存在的潜热作用和良好的穿透力,使菌体蛋白质凝固变性而使微生物死亡。适合于布类工作衣、各种器皿、金属器械、胶塞、蒸馏水、棉塞、纸和某些培养液的灭菌。高压蒸汽灭菌器的蒸汽压力一般调整为1.0~1.1 kg/cm2,维持20~30 min即可达到灭菌效果。 3.射线灭菌法 利用紫外线灯进行照射灭菌的方法。紫外线是一种低能量的电磁辐射,可以杀灭多种微生物。紫外线的作用机制是通过对微生物的核酸及蛋白质等的破坏作用而使其灭活。适合于实验室空气、地面、操作台面灭菌。灭菌时间为30 min。用紫外线杀菌时应注意,不能边照射边进行实验操作,因为紫外线不仅对人体皮肤有伤害,而且对培养物及一些试剂等也会产生不良影响。 4.过滤除菌法 是将液体或气体通过有微孔的滤膜过滤,使大于滤膜孔径的细菌等微生物颗粒阻留,从而达

医疗器械的灭菌方法及灭菌验证 需灭菌的可重复使用器械,其制造商应至少提供一种已被确认的灭菌方法,对该灭菌方法进行确认的过程,即为灭菌验证。 可重复使用器械的灭菌验证区别于日常的灭菌过程,需要结合产品临床用途及结构、材质等相关信息做出综合判断,常用的验证方法有半周期法、过杀法等。 常用的灭菌方法有高压蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌(EO灭菌)、低温等离子灭菌、辐照灭菌和甲醛蒸汽灭菌等。 耐湿、耐热的器械、器具和物品应首选压力蒸汽灭菌。 高压蒸汽灭菌是灭菌方法中最普遍、效果最可靠的一种灭菌方法,其优点是蒸汽穿透力强,能杀灭所有微生物。 高压蒸汽灭菌常见方式又可分为下排式灭菌(重力置换灭菌)和脉动真空式灭菌。应根据待灭菌物品选择适宜的压力蒸汽灭菌器和灭菌程序。如,管腔器械不应使用下排气压力蒸汽灭菌方式进行灭菌。 不耐高温、不耐湿的产品可选择低温灭菌,如环氧乙烷灭菌(EO灭菌)。其优点是灭菌效果较好,在常温下即有良好的穿透作用,对物品无损害,而被广泛用于畏热、畏湿的医疗器械产品灭菌中。 低温等离子灭菌也是常见的一种低温灭菌方法,对比EO灭菌,残留物质对可重复使用医疗器械和患者的潜在影响较低。 灭菌验证过程确认 1. 验证方式为最大限度的重现可重复使用医疗器械的实际使用时的灭菌场景,代表其在临床使用时的接触到的病原微生物,灭菌验证过程建议采用微生物培养的验证方式,不建议采用生物指示物或化学指示物等间接方式进行验证。 2. 参考微生物的选择根据不同的器械的预期用途、风险水平、灭菌过程的抗力、器械自身生物负载的抗力等因素,应选取有代表性的微生物。 3. 染菌部位的选择根据产品实际临床用途和结构选择染菌部位。染菌部位的选择原则应能模拟最不利的临床使用条件,并易于测试。 4. 染菌评估用于验证的可重复使用医疗器械上的可回收微生物数量不小于 1×106,并应规定合适的阴性对照和阳性对照。

医院常用消毒与灭菌方法 拖把: 应有明显标识,严格分区使用。 1)一般办公室、病室、治疗室、换药室走廊每次使用后用清水冲洗,悬挂晾干备用。 2)病室、治疗室、换药室等地面有分泌物、血液、排泄物时,先用1000mg/L有效氯适量到在污染地面30min后,用拖把拖干净,再用500mg/L有效氯消毒剂浸泡30min后,清洗干净,晾干备用。 3)传染病区,使用后先消毒,用1000mg/L有效氯消毒液浸泡30分钟,再用水清洗干净,然后用500mg/L有效氯消毒液浸泡30分钟,悬挂晾干备用。 针灸针: 高压蒸汽消毒;一定要消毒彻底,以免交叉感染! 体温表消毒方法: 1.每周浸泡用肥皂水清洗两次(周一、周四),用75%酒精浸泡,不填加,每周更换两次。 2.遇有传染病人用过的体温表,需用0.05%有效氯消毒半小时,然后用清水洗净晾干,放入酒精浸泡。 3.病人处不可放置体温表,随用随取,及时消毒。 4.每月监测体温表检测,并登记。方法如下:将体温表中的汞柱甩至35℃以下,放入36℃以上、42℃以下水温中浸泡3分钟,取出后体温表中汞柱误差在0.2之间为合格。 血压计终末消毒方法: 1.污染的血压计袖带使用0.05%有效氯即刻消毒,消毒半小时后用清水洗净晾干备用。污染的血压计用0.05%有效氯擦拭消

毒。 2.无法撤掉的要关闭阀门后,再进行消毒。 3.传染病人固定专用血压计,定时每周消毒一次。 4.血压计袖带每周清洁消毒一次,方法如下:用清水或肥皂水清洗后晾干,再用紫外线双面消毒半小时。 简易呼吸器消毒: 1. 接口与面罩用酒精擦拭,球囊污染用肥皂水清洗。 2. 人工呼吸器使用后消毒,避污保存。 3. 气管插管导丝使用后灭菌保存。 呼吸机冷凝水终末消毒: 1.配制0.1%有效氯装在密闭容器中,积水器中冷凝水达1/2满时倾倒,将冷凝水倒入容器中,半小时后倒入卫生间污水系统。 2.呼吸机管路积水瓶处于直立状态,避免冷凝水倒灌 公用水杯、痰杯、拖鞋: 用后使用0.05%有效氯消毒。 便器消毒: 1. 浸泡便器消毒液每日更换,配置成0.1%有效氯完全浸泡再消 毒液中,一小时后清洗晾干备用。 2. 公用便器每次用后消毒,消毒后及时晾干备用。 3. 自备便器每周集中消毒一次。 止血带消毒: 止血带消毒液每日更换,配置成0.05%有效氯,每次使用后完全浸泡在消毒液中,半小时后清洗晾干备用。 雾化器消毒: 1. 使用后用0.05%有效氯擦拭,管道每次使用后用 0.05%效 氯消毒半小时后清洗晾干备用。 2. 一次性雾化管道每次使用后清洁,需60℃以上热水冲洗,面 罩避污保存。

常用的灭菌方法 一、灭菌的定义和需要灭菌的物品 1.定义:杀灭或清除医疗器械、器具和物品上一切微生物的处理。 2.需要灭菌的物品:(高度危险性物品)进入人体无菌组织、器官,脉管系统,或有无菌液体从中流过的物品或接触破损皮肤、皮肤黏膜的物品,一旦被微生物污染,具有极高感染风险,如手术器械、穿刺针、腹腔镜、活检钳、心脏导管、植入物等。 二、常用的灭菌方法 (一)压力蒸汽灭菌器 1.适用范围 适用于耐热、耐湿诊疗器械、器具和物品的灭菌。下排气压力蒸汽灭菌还适用于液体的灭菌;快速压力蒸汽灭菌适用于裸露的耐热、耐湿诊疗器械、器具和物品的灭菌。压力蒸汽灭菌不适用于油类和粉剂的灭菌。 2.分类 根据排放冷空气的方式和程度不同,分为下排气式压力蒸汽灭菌器和预排气压力蒸汽灭菌器两大类。根据灭菌时间的长短,压力蒸汽灭菌程序包括常规压力蒸汽灭菌程序和快速压力蒸汽灭菌程序。 3.灭菌方法 1)、预真空压力蒸汽灭菌器 利用抽真空效应,先排尽灭菌器内的冷空气,后输入蒸汽的方法,使得灭菌器内的温度、压力在4分钟内迅速达到均匀一致。灭菌时柜室压力205.8kPa,温度132-134℃,持续25分钟,可达到灭菌效果。 2)、脉动真空压力蒸汽灭菌器 对灭菌器采用多次抽真空、多次注入热蒸汽的的方法,使得柜室内的温度、压力在4分钟内迅速达到均匀一致,持续29-36分钟,可达到灭菌效果。 优点:脉真空在抽真空时间较预真空稍长,但对抽气泵和密闭性要求相对较低,灭菌效果更可靠。 3)、下排汽式蒸汽压力灭菌器 从灭菌器下部排出内部冷空气的方法,使灭菌器内的蒸汽压力达到1.05kg/cm2,温度121℃,持续时间20-30分钟,达到灭菌效果。 4)、快速压力蒸汽灭菌器 有预真空、下排气、正压排气三种,常用于急需手术器物的快速灭菌。注:使用快速灭菌器灭菌的物品,无论采用何种包装与灭菌过程,其存放时间均不得超过4小时,更不能长期储存。 (二)、其他灭菌方法 干热灭菌、环氧乙烷气体灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌、低温甲醛蒸汽灭菌

常用灭菌方法简介 一、辐射灭菌法 本法系指灭菌物品置于适宜放射源辐射的γ射线或适宜的电子加速器发生 的电子束中进行电离辐射而达到杀灭微生物的方法。本法最常用的60Co-γ射线 辐射灭菌。医疗器械、容器、生产辅助用品、不受辐射破坏的原料药及成品 等均可用本法灭菌。 采用辐射灭菌法灭菌后的产品其SAL应《10-6。γ射线辐射灭菌所控制的参数 主要是辐射剂量(指灭菌物品的吸收剂量)。该剂量的制定应考虑灭菌物品的 适应性及可能污染的微生物最大数量及最强抗辐射力,事先应验证所使用的剂 量不影响被灭菌物品的安全性、有效性及稳定性。常用的辐射灭菌吸收剂量为 25KGy。对最终产品、原料药、某些医疗器材应尽可能采用低辐射 剂量灭菌。灭 菌前,应对被灭菌物品微生物污染的数量和抗辐射强度进行测定,以评价灭菌 过程赋予该灭菌物品的无菌保证水平。 灭菌时,应采用适当的化学或物理方法对灭菌物品吸收的辐射剂量进行监控, 以充分证实灭菌物品吸收的剂量是在规定的限度内。如采用 与灭菌物品一起被 辐射的放射性剂量计,剂量计要置于规定的部位。在初安装时剂量计应用标准 源进行校正,并定期进行再校正。 60Co-γ射线辐射灭菌法常用的生物指示剂为短小芽孢杆菌孢子(Spores of Bacillus pumilus)。 二、干热灭菌法 本法系指将物品置于干热灭菌柜、隧道灭菌器等设备中,利用干热空气 达到杀灭微生物或消除热原物质的方法。适用于耐高温但不宜用湿热灭菌法 灭菌的物品灭菌,如玻璃器具、金属材质容器、纤维制品、固体试药、液状 石蜡等均可采用本法灭菌。 干热灭菌条件一般为160~170℃*120min以上、170~180℃*60min以上或250℃*45min 以上,也可采用其他温度和时间参数。应保证物品灭菌后的SAL《10-6。干热 过度杀灭后物品的SAL应《10-12,此时物品一般无需进行灭菌前污染微生物的 测定。250℃*45min的干热灭菌也可除去无菌产品包装容器及有关生产灌装用具 中的热原物质。 采用干热灭菌时,被灭菌物品应有适当的装载方式,不能排列过密,以保证

消毒和灭菌是两个概念。灭菌(Sterilization)、除菌(Disinfection)和消毒(Sanitization) 这三个经常被误用的词必须加以区别。灭菌和除菌是绝对化的术语。灭菌是指杀灭或不活化所有生命形式;除菌则是破坏或不活化致病微生物的传染,但在应用于细菌孢子时{ 往无效。灭菌法是对无菌制剂等的生产过程中的灭菌,常用的方法有:湿热灭菌法,可用无菌保证值SAL(Sterility Assura nee Level)采表示效果;干热灭菌法;除菌滤过法;辐射灭菌法;环氧乙烷灭菌法。监测灭菌效果往往使用生物指示剂——一种标准的对灭菌条件稳定的微生物。而消毒可以说是减少微生物数量,使之达到安全或相对安全的水平,而与使用规定和使用目的相符合。抗微生物剂是一种用来抑制微生物繁殖或消灭微生物的试剂的总称,它包括: (1) 消毒剂能消除以细胞繁殖形态出现的微生物污染的化学试剂; (2) 灭菌剂杀灭在无生命环境内的所有微生物生命形态的化学试剂; (3) 除菌剂用来消灭在无生命物体上的病原体的抗菌剂; (4) 杀菌剂可按具体作用分类:杀细菌的称为杀细菌剂;杀霉菌的则称之为杀霉菌剂;杀病毒的则称为杀病毒剂;杀孢子的则称之为杀孢子剂; (5) 抑菌剂仅是抑制微生物生长的化学试剂。因此灭菌和消毒是不可互换的术语,消毒剂在定义上也并不意味着是灭菌剂。消毒是消灭采自繁殖形态的细胞的活微生物的污染,但它不保证灭菌。 (二)消毒剂的选择和配制 l .消毒剂的选择 在选择一种消毒剂时,首先要了解消毒剂的性质,但同时又应认识到没有一种消毒剂是完全理想的。细菌学家建议理想的消毒剂应该具备以下特征: ①能广谱地杀灭微生物; ②对人体无毒; ③无腐蚀性,对设备无污染; ④具有洗涤剂作用; ⑤具有稳定性; ⑥作用迅速; ⑦不因有机物的存在而失去活性; ⑧产生所期望的后效作用; ⑨廉价。 各种试剂都有优点和局限性,应选择一种试剂或几种试剂结合使用,以最低成本获得最大效果。 2.无菌室常用消毒剂的配制无菌室所使用的消毒剂应在净化工作台上配制,需过滤的应准备好已灭菌 (122.l T, 45min)的滤膜及容器。过滤好的消毒剂应在盛放瓶上注明消毒剂的名称、批号、配制日期及失效期,放在无菌室中。 (1) 75%酒精(Alcohol)溶液(体积分数)的配制 先用定性滤纸过滤95%的乙醇溶液,再将冷却的注射用水加到滤过的乙醇溶液中充分混合,直到酒精比重计读数为75%。将配制好的溶液用0.22卩m混合纤维素酯微孔过滤膜过滤后,放人已灭菌的瓶中待用。此溶液须在48h 内使用。

常见灭菌方法 有物理方法,化学方法及生物方法,但生物方法利用生物因子去除病原体,作用缓慢,而且灭菌不彻底,一般不用于传染疫源地消毒,故消毒主要应用物理及化学方法。 (一)物理消毒法 1.机械消毒 一般应用肥皂刷洗,流水冲净,可消除手上绝大部分甚至全部细菌,使用多层口罩可防止病原体自呼吸道排出或侵入。应用通风装置过滤器可使手术室、实验室及隔离病室的空气,保护无菌状态。 2.热力消毒 包括火烧、煮沸、流动蒸气、高热蒸气、干热灭菌等。能使病原体蛋白凝固变性,失去正常代谢机能。 (1)火烧 凡经济价值小的污染物,金属器械和尸体等均可用此法。简便经济、效果稳定。(车间的一些金属器皿可以用此法进行消毒灭菌。咱们涂抹的时候剪刀要在酒精灯上灼烧就是要达到灭菌的目的。) (2)煮沸 耐煮物品及一般金属器械均用本法,100℃1~2分钟即完成消毒,但芽胞则须较长时间。炭疽杆菌芽胞须煮沸30分钟,破伤风芽胞需3小时,肉毒杆菌芽胞需6小时。金属器械消毒,加1~2%碳酸钠或0.5%软肥皂等碱性剂,可溶解脂肪,增强杀菌力。(可以适用于车间的金属器械消毒杀菌)棉织物加1%肥皂水15L/kg,有消毒去污之功效。物品煮沸消毒时,不可超过容积3/4,应浸于水面下。注意留空隙,以利对流。 备注:车间最常用的消毒方法是用90℃以上的沸水进行消毒。 (3)流动蒸气消毒 相对湿度80~100%,温度近100℃,利用水蒸气在物何等表面凝聚,放出热能,杀灭病原体。并当蒸气凝聚收缩产生负压时,促进外层热蒸气进入补充,穿至物品深处,加速热量,促进消毒。 (4)高压蒸气灭菌(微生物室使用的灭菌方法)

通常压力为98.066kPa,温度121~126℃,15~20分钟即能彻底杀灭细菌芽胞,适用于耐热、潮物品。 (5)干热灭菌 干热空气传导差,热容量小,穿透力弱,物体受热较慢。需160~170℃,1~2小时才能灭菌。适用于不能带水份的玻璃容器,金属器械等。不同病原体的热耐受力,以热死亡时间表达。 3.辐射消毒 有非电离辐射与电离辐射二种。前者有紫外线,红外线和微波,后者包括丙种射线的高能电子束(阴极射线)。红外线和微波主要依靠产热杀菌。 电离辐射设备昂贵,对物品及人体有一定伤害,故使用较少。目前应用最多为紫外线,可引起细胞成份、特别是核酸、原浆蛋白和酸发生变化,导致微生物死亡。紫外线波长范围2100~3280A,杀灭微生物的波长为2000~3000A,以2500~2650A作用最强。对紫外线耐受力以真菌孢子最强,细菌芽胞次之,细菌繁殖体最弱,仅少数例外。紫外线穿透力差,3000A以下者不能透过2mm厚的普通玻璃。空气中尘埃及相对湿度可降低其杀菌效果。对水的穿透力随深度和浊度而降低。但因使用方便,对药品无损伤,故广泛用于空气及一般物品表面消毒。照射人体能发生皮肤红斑,紫外线眼炎和臭氧中毒等。故使用时人应避开或用相应的保护措施。 日光曝晒亦依靠其中的紫外线,但由于大气层中的散射和吸收使用,仅39%可达地面,故仅适用于耐力低的微生物,且须较长时间曝晒。此外过滤除菌除实验室应用外,仅换气的建筑中,可采用空气过滤,故一般消毒工作难以应用。 (二)化学消毒法 根据对病原体蛋白质作用,分为以下几类。 1.凝固蛋白消毒剂包括酚类、酸类和醇类。 (1)酚类 主要有酚、来苏、六氯酚等。具有特殊气味,杀菌力有限。可使纺织品变色,橡胶类物品变脆,对皮肤有一定的刺激,故除来苏外应用者较少。酚(石炭酸)(carbolic acid):无色结晶,有特殊臭味,受潮呈粉红色,但消毒力不减。为细胞原浆毒,对细菌繁殖型1:80~1:110溶液,20℃30分钟可杀死,但不能杀灭芽胞和抵抗力强的病毒。加肥皂可皂化脂肪,溶解蛋白质,促进其渗透,加强消毒效应,但毒性较大,对皮肤有刺激性,具有恶臭,不能用于皮肤消毒。来苏(煤酚皂液)(lysol):以47.5%甲酚和钾皂配成。红褐色,易溶于水,有去污作用,杀菌力较石炭酚强2~5倍。常用为2~5%水溶液,可用于喷洒、擦试、浸泡容器及洗手等。细菌繁殖型10~15分钟可杀灭,对芽胞效果较差。六氯酚

按照GB15980规定: 消毒:用物理或化学方法杀灭或清除传播媒介上的病原微生物,使其达到无害化。 灭菌:用物理或化学方法杀灭传播媒介上所有的微生物,使其达到无菌。 清洁、消毒、灭菌是预防和控制医院感染的一个重要环节。它包括医院病室内外环境的清洁、消毒、诊疗用具、器械、药物的消毒、灭菌,以及接触传染病患者的消毒隔离和终末消毒等措施。 一、概念 (一)消毒是指杀灭或清除传播媒介上的病原微生物,使之达到无害化的处理。根据有无已知的传染源可分预防性消毒和疫源性消毒;根据消毒的时间可分为随时消毒和终末消毒。(二)灭菌是指杀灭或清除传播媒介上的所有微生物(包括芽胞),使之达到无菌程度。经过灭菌的物品称“无菌物品”。用于需进入人体内部,包括进入血液、组织、体腔的医用器材,如手术器械、注射用具、一切置入体腔的引流管等,要求绝对无菌。 消毒与灭菌是两个不同的要领。灭菌可包括消毒,而消毒却不能代替灭菌。消毒多用于卫生防疫方面,灭菌则主要用于医疗护理。 二、消毒、灭菌的原则 (一)明确消毒的主要对象应具体分析引起感染的途径、涉及的媒介物及病原微生物的种类,有针对性地使用消毒剂。 (二)采取适当的消毒方法根据消毒对象选择简便、有效、不损坏物品、来源丰富、价格适中的消毒方法。 医院诊疗器械按污染后可造成的危害程度和在人体接触部位不同分为三类: 1.高度危险的器材穿过皮肤、粘膜而进入无菌的组织或器官内部,或与破损的皮肤粘膜密切接触的器材,如手术器械、注射器、心脏起搏器等。必须选用高效消毒法(灭菌)。 2.中度危险的器材仅与皮肤、粘膜密切接触,而不进入无菌组织内,如内窥镜、体温计、氧气管、呼吸机及所属器械、麻醉器械等。应选用中效消毒法,杀灭除芽胞以外的各 种微生物。 3.低度危险器材和物品不进入人体组织,不接触粘膜,仅直接或间接地与健康无损的皮肤接触,如果没有足够数量的病原微生物污染,一般并无危害,如口罩、衣被、药杯 等,应选用低效消毒法或只作一般卫生处理。只要求去除一般细菌繁殖体和亲脂病毒。(三)控制影响消毒效果的因素许多因素会影响消毒剂的作用,而且各种消毒剂对这些因素的

物理消毒灭菌法 (一)物理消毒灭菌法 1.热力消毒灭菌法:利用热力作用破坏微生物的蛋白质、核酸、细胞壁、细胞膜,导致其死亡,可分为干热法和湿热法。 (1)燃烧法:属于干热法,是一种简单、迅速、彻底的灭菌方法。 1)用途:①无保留价值的污染物品②金属器械及搪瓷类物品急用,或无条件消毒时,锐利刀剪除外,以免锋刃变钝。 2)方法:①金属器械可在火焰上烧20秒②搪瓷类容器可倒入少量95%乙醇 (2)干烤法:利用特制的烤箱,热力通过空气对流和介质传导进行灭菌,效果可靠。 (3)煮沸消毒法:属于湿热法,用于耐湿、耐高温的搪瓷、金属、玻璃,橡胶类物品,不能用于外科手术器械的灭菌。从水煮开始计时,5-10分钟可杀灭繁殖体,15分钟可将多数细菌芽胞杀灭,如破伤风杆菌芽胞需煮60分钟才可杀灭,在水中加入碳酸氢钠,配成浓度为1%-2%的溶液时,沸点可达105度,即可增强杀菌作用,又可去除防锈。 注意事项:①物品需全部侵入在水中,物品盖子打开,轴节打开,空腔导管预先灌水,各种大小及形状相同的容器不能重叠②玻璃类物品需用纱布包裹,并在冷水或温水中放入③橡胶类物品需用纱布包好,水沸后放入④如中途加入其它物品,需等再次水沸后开始计时⑤高原地区气压低,沸点低,需适当延长煮沸时间,一般海拔每增高300m,煮沸时间延长2分钟。 (4)压力蒸汽灭菌法:属于湿热法,是一种临床上应用最广泛,效果最为可靠的首选灭菌方法 2.光照消毒法(又称辐射消毒)主要是通过紫外线的杀菌作用,使菌体蛋白发生光解、变性,导致细菌死亡。 (1)日光暴晒法:利用日光的热、干燥、紫外线的作用来杀菌,将床垫、毛毯、书籍、衣服等放在阳光下直射,暴晒6小时可达到消毒效果,中间要定时翻动。 (2)紫外线灯管消毒法:紫外线属于电磁波辐射,常用于空气、物品表面的消毒,杀菌最强的波长范围250-270nm从灯亮5-7分钟开始计时。①空气消毒:有效距离不超过2m,照射时间20-30分钟②物品消毒:有效距离不超过25-60cm,照射时间20-30分钟。 3)注意事项:①保持室内清洁、干燥,室内温度20-40度,相对湿度40%-60%时,紫外线消毒最为宜 ②保持紫外线灯管清洁,一般每2周用无水乙醇擦拭1次,发现有污洉应随时擦拭③保护眼睛和皮肤:紫外线对眼睛和皮肤有刺激作用,易引起眼炎、皮炎且臭氧对人体不利,因此一般不在有人的环境中使用,必须使用时应带防护镜,穿防护衣,或用被单遮盖肢体④紫外线穿透力较差,消毒时物品应摊开或挂起,且定时翻动及保证各表面均受到直接照射⑤如需再次开启,应间隔3-4分钟⑥定期检测紫外线灯管照射强度,一般每隔3-6个月1次,或建立登记卡,使用时间超过1000小时应予以更换⑦定期做空气培养检测消毒效果 (3)臭氧灭菌消毒法:利用臭氧强大的氧化作用进行杀菌。 1)用途:主要用于空气、医院污水、诊疗用水、物品表面的消毒。 2)方法:使用时应关闭门窗,人员离开房间,消毒结束后30分钟方可进入。 3.电离辐射灭菌法(又称冷灭菌)适用于不耐热的物品消毒,如橡胶、塑料、高分子聚合物(一次性注射器、输液输血器等)、紧密医疗仪器、生物医学制品、节育用具及金属等。 4.微波消毒灭菌法微波可杀灭细菌繁殖体、真菌、病毒、细菌芽胞、真菌孢子等各种微生物。常用于食品、餐具的处理,化验单据、票证的消毒,医疗药品、耐热非金属材料及器械的消毒灭菌。不能用于金属物品的消毒。 化学消毒灭菌法 化学消毒灭菌法是利用液体或气体的化学药物渗透到菌体内,使菌体蛋白凝固变性,细菌酶失去活性,导致微生物代谢障碍而死亡,或破坏细胞膜结构,改变其通透性,导致细胞膜破裂、溶解,以达到消毒灭菌的目的。 1.化学消毒剂的使用原则 (1)待消毒的物品的物品须先洗净、擦干 (2)根据不同物品的性能及各种微生物的特性,选择恰当的消毒剂。 (3)严格掌握消毒剂的有效浓度、使用方法及消毒时间 (4)消毒液中一般不放置纱布、棉花等物,以免因吸附消毒剂而降低消毒效力。 (5)消毒物品应全部侵没在消毒液内,器械的轴节应打开,套盖应掀开,管腔挂满消毒液。 (6)浸泡消毒后的物品使用前应先用无菌生理盐水冲洗,气体消毒后的物品使用前应待气体散发后,以免残留消毒剂刺激组织。 (7)消毒剂应定期检测,调整浓度,进行更换,易挥发的要加盖。 2.化学消毒剂的使用方法 (1)浸泡法:常用于耐湿、不耐热的物品,如锐利器械、精密器材等的消毒

一、常用灭菌消毒方法 一、常用灭菌消毒方法 1、干热灭菌法 火焰灭菌(灼烧灭菌)、干热灭菌 2、湿热灭菌 巴氏消毒、煮沸消毒、高压蒸汽灭菌、间歇加热灭菌、实罐灭菌 3、过滤除菌 4、放射线灭菌 二、常用的消毒剂 理想的消毒剂:杀菌力强,使用方便;价廉;对人、 畜无害;能长期保存;溶解度大;无腐蚀性等。 消毒剂种类:氧化剂、重金属盐、有机化合物 相对药效: 三、影响灭菌与消毒因素 1、微生物种类 2、培养基 3、消毒剂 4、环境因素 5节:化学疗剂对微生物作用 能直接干扰病原微生物的生长繁殖并可用于治疗感染 性疾病的化学药物。

化学疗剂能选择性地作用于病原微生物新陈代谢的某个环节,使其生长受到抑制或致死。 一、抗代谢物 结构上类似,竞争性地与酶结合,只有当正常代谢物量少或不存在时才起作用。 最常用的是磺胺类药物。是氨苯磺胺衍生物,其结构与对氨基苯甲酸(PABA)类似,而PABA是叶酸分子组成。叶酸是辅酶,在氨基酸、维生素合成中起重要作用,许多细菌需自己合成叶酸,而人和动物利用现成叶酸,因此不受磺胺干扰。 还有异烟肼rimifon,是吡哆醇对抗物。 二、抗生素 作用范围:抗菌谱 作用位点: 1、抑制细胞壁合成:青霉素,多氧霉素 2、影响细胞膜功能:多肽类,多烯类 3、干扰蛋白合成:抑制而非杀死 4、阻碍核酸合成:对细胞有毒 三、微生物抗药性 对药物的适应性即是抗药性。 抗药性主要表现(产生机制) 1、菌体内产生钝化或分解药物的酶

2、改变膜的透性而导致抗药性产生 3、被药物作用的部位发生改变 4、形成救护途径。 五章:微生物遗传 遗传heredity—亲代将其特有的生物学特性传递给子代。 遗传性—子代总保持与亲代相同的生物学特性。 遗传型genotype—生物体所具有的全套遗传物质总称。又称基因型。 表型phenotype—特定环境中生物体表现出的种种形 态与生理特征。 变异variation—遗传型的改变。 适应或饰变modification—表型的改变。 基因—指带有足以决定一个蛋白质全部组成所需信息 的最短DNA片段。 菌株克隆—指一组遗传型相同的细胞群。 微生物在遗传上特点: 1、微生物细胞结构简单,营养体一般为单倍体,方便建立纯系。 2、很多常见微生物都易于人工培养,快速、大量生长繁殖。 3、对环境因素的作用敏感,易于获得各类突变株,操