脑血液循环的解剖与生理

第一部分脑血液供应及循环障碍

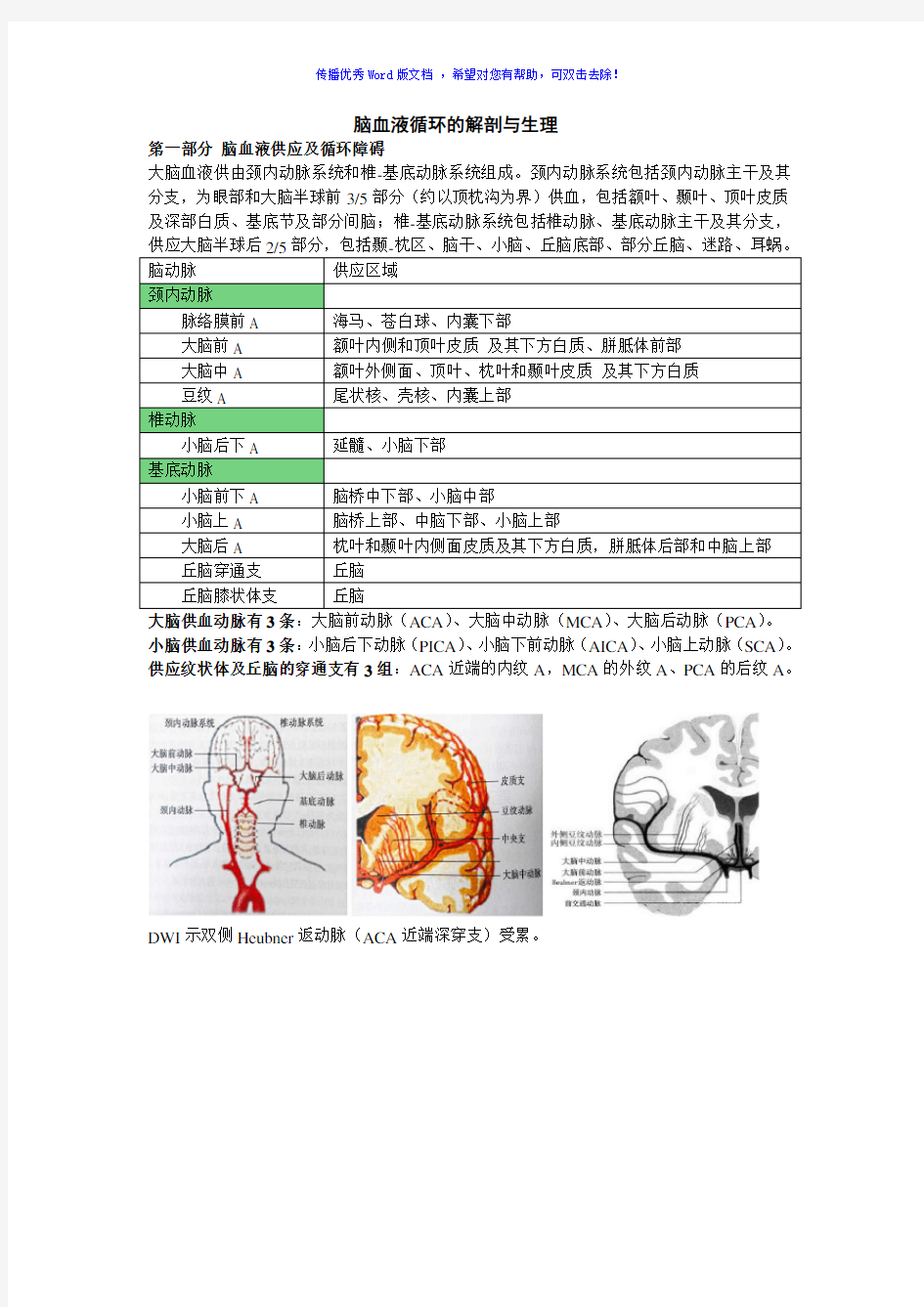

大脑血液供由颈内动脉系统和椎-基底动脉系统组成。颈内动脉系统包括颈内动脉主干及其分支,为眼部和大脑半球前3/5部分(约以顶枕沟为界)供血,包括额叶、颞叶、顶叶皮质及深部白质、基底节及部分间脑;椎-基底动脉系统包括椎动脉、基底动脉主干及其分支,供应大脑半球后2/5部分,包括颞-枕区、脑干、小脑、丘脑底部、部分丘脑、迷路、耳蜗。脑动脉供应区域

颈内动脉

脉络膜前A 海马、苍白球、内囊下部

大脑前A 额叶内侧和顶叶皮质及其下方白质、胼胝体前部

大脑中A 额叶外侧面、顶叶、枕叶和颞叶皮质及其下方白质

豆纹A 尾状核、壳核、内囊上部

椎动脉

小脑后下A 延髓、小脑下部

基底动脉

小脑前下A 脑桥中下部、小脑中部

小脑上A 脑桥上部、中脑下部、小脑上部

大脑后A 枕叶和颞叶内侧面皮质及其下方白质,胼胝体后部和中脑上部丘脑穿通支丘脑

丘脑膝状体支丘脑

大脑供血动脉有3条:大脑前动脉(ACA)、大脑中动脉(MCA)、大脑后动脉(PCA)。

小脑供血动脉有3条:小脑后下动脉(PICA)、小脑下前动脉(AICA)、小脑上动脉(SCA)。供应纹状体及丘脑的穿通支有3组:ACA近端的内纹A,MCA的外纹A、PCA的后纹A。

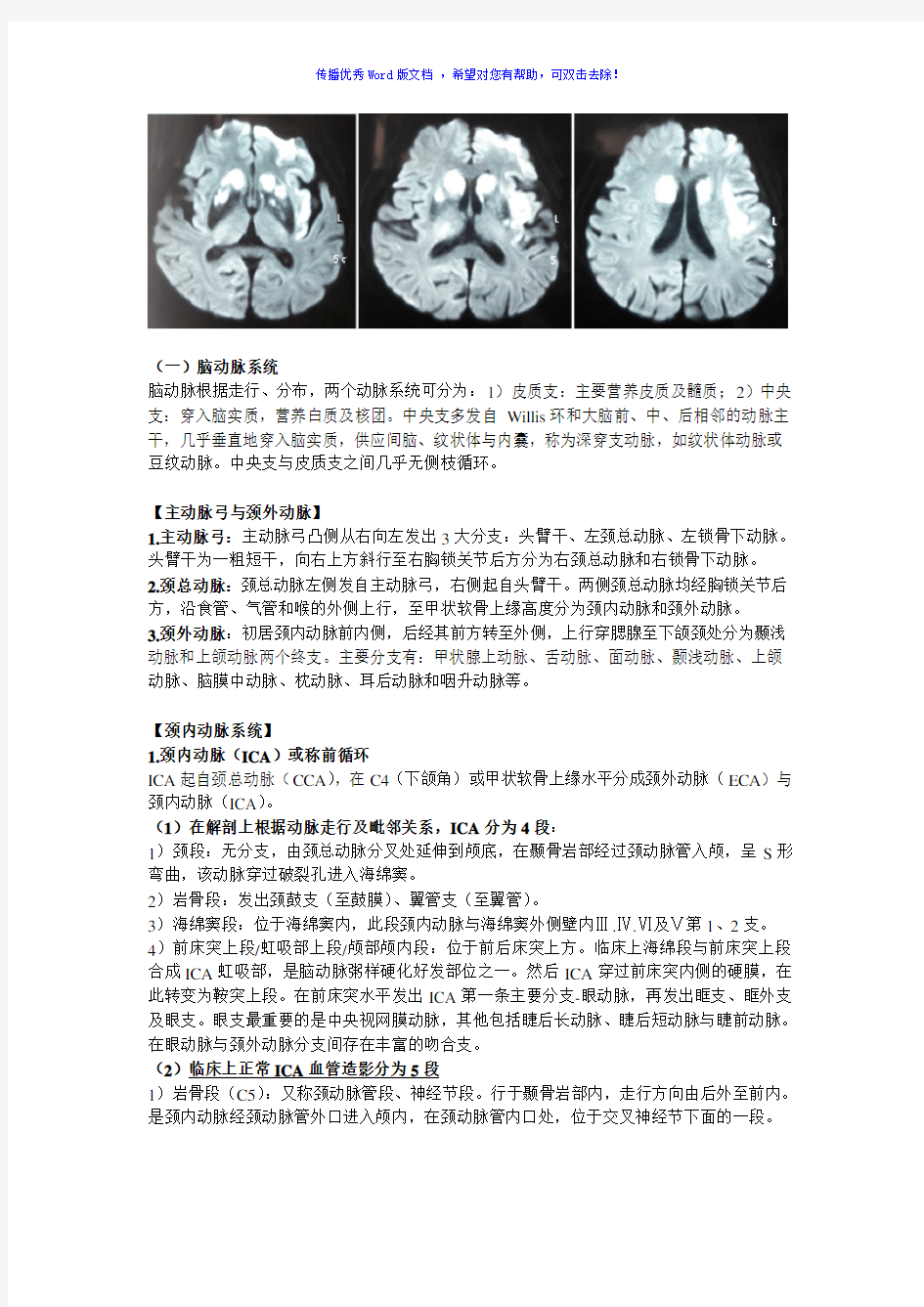

DWI示双侧Heubner返动脉(ACA近端深穿支)受累。

(一)脑动脉系统

脑动脉根据走行、分布,两个动脉系统可分为:1)皮质支:主要营养皮质及髓质;2)中央支:穿入脑实质,营养白质及核团。中央支多发自Willis环和大脑前、中、后相邻的动脉主干,几乎垂直地穿入脑实质,供应间脑、纹状体与内囊,称为深穿支动脉,如纹状体动脉或豆纹动脉。中央支与皮质支之间几乎无侧枝循环。

【主动脉弓与颈外动脉】

1.主动脉弓:主动脉弓凸侧从右向左发出3大分支:头臂干、左颈总动脉、左锁骨下动脉。头臂干为一粗短干,向右上方斜行至右胸锁关节后方分为右颈总动脉和右锁骨下动脉。

2.颈总动脉:颈总动脉左侧发自主动脉弓,右侧起自头臂干。两侧颈总动脉均经胸锁关节后方,沿食管、气管和喉的外侧上行,至甲状软骨上缘高度分为颈内动脉和颈外动脉。

3.颈外动脉:初居颈内动脉前内侧,后经其前方转至外侧,上行穿腮腺至下颌颈处分为颞浅动脉和上颌动脉两个终支。主要分支有:甲状腺上动脉、舌动脉、面动脉、颞浅动脉、上颌动脉、脑膜中动脉、枕动脉、耳后动脉和咽升动脉等。

【颈内动脉系统】

1.颈内动脉(ICA)或称前循环

ICA起自颈总动脉(CCA),在C4(下颌角)或甲状软骨上缘水平分成颈外动脉(ECA)与颈内动脉(ICA)。

(1)在解剖上根据动脉走行及毗邻关系,ICA分为4段:

1)颈段:无分支,由颈总动脉分叉处延伸到颅底,在颞骨岩部经过颈动脉管入颅,呈S形弯曲,该动脉穿过破裂孔进入海绵窦。

2)岩骨段:发出颈鼓支(至鼓膜)、翼管支(至翼管)。

3)海绵窦段:位于海绵窦内,此段颈内动脉与海绵窦外侧壁内Ⅲ.Ⅳ.Ⅵ及Ⅴ第1、2支。4)前床突上段/虹吸部上段/颅部颅内段:位于前后床突上方。临床上海绵段与前床突上段合成ICA虹吸部,是脑动脉粥样硬化好发部位之一。然后ICA穿过前床突内侧的硬膜,在此转变为鞍突上段。在前床突水平发出ICA第一条主要分支-眼动脉,再发出眶支、眶外支及眼支。眼支最重要的是中央视网膜动脉,其他包括睫后长动脉、睫后短动脉与睫前动脉。在眼动脉与颈外动脉分支间存在丰富的吻合支。

(2)临床上正常ICA血管造影分为5段

1)岩骨段(C5):又称颈动脉管段、神经节段。行于颞骨岩部内,走行方向由后外至前内。是颈内动脉经颈动脉管外口进入颅内,在颈动脉管内口处,位于交叉神经节下面的一段。

2)海绵窦段(C4):颈内动脉在海绵窦内沿颈内动脉沟向前行的一段,走行方向由后向前。3)前膝段(C3):又称虹吸段,由海绵窦段移行为床突上段的转折处,呈C字形走向,在C3或C3与C2交界处发出眼动脉,穿视神经管入眶。

4)床突上段(C2):又称是交叉池段,位于前、后床突连线的稍上方,恰好在交叉池内,走行方向有前向后。

5)终段(C1):又称后膝段,该段参与Willis环组成,并发出后交通动脉脉络膜前动脉。该段再稍向前即分出大脑前动脉(A1)与大脑中动脉(M1),C1+A1+M1称为颈内动脉交叉部。在颈内动脉造影前后位片上,C1、A1和M1三部呈T字形,当T字形态改变时有临床意义。在侧位片上,C2、C3、C4三段共同组成C字形,即虹吸部。虹吸部流体力学时相经常发生变化,动脉管压强随之发生变化,是动脉硬化的好发部位之一。

2.颈内动脉分支

(1)眼动脉OA:在ICA虹吸部之前发出,是ICA入颅后在蛛网膜下腔第一条较大的分支,经视神经孔入眼眶,在视神经上方走行至眼眶内侧,至内眦处分为眶上动脉与鼻背侧动脉。中心视网膜动脉供应视网膜血液,是眼动脉最重要和恒定的分支,在眼球后穿入视神经鞘内,沿视神经中轴前行,至视神经乳头处穿出,分为4条终末支,即视网膜鼻侧及颞侧上、下动脉,是全身唯一能借助检眼镜直接窥见的小动脉,可观察是否存在动脉硬化。

(2)脉络膜前动脉AChA:多在后交通动脉稍上方自ICA发出,在海马沟回穿过脉络裂进入侧脑室下角,形成脉络丛,并与脉络膜后动脉有丰富吻合支。主要供应海马及海马沟回脉络丛、视束大部分、外侧膝状体、苍白球内侧及中间部、内囊后肢的2/3等。这一细小动脉在蛛网膜下腔行程最长,极易栓塞,海马和苍白球是最易致病的两个结构。该动脉栓塞导致大脑脚底供血不足,产生对侧偏身感觉障碍、偏盲,有时出现对侧偏盲。

(3)大脑前动脉ACA:ACA是ICA的终末支,为大脑半球内侧面供血。

ACA起自前穿质下面,向前内侧走行至半球间裂,经前交通动脉(AcomA)与对侧ACA 连接,构成Willis环前部。ACA分为皮质支与深穿支。

1)主要皮质支动脉:

①眶动脉:发自A2段,供应额叶眶回内侧份与直回;

②额极动脉:在胼胝体膝部附近发出,向前上行分支供应额叶前部和额极;

③胼周动脉:沿胼胝体沟走行,供应胼胝体、扣带回、额上回和前中央回上1/4处;

④胼缘动脉:从A3段胼周动脉发出,向上走行,扣带回、额上回和前中央回1/4处;

⑤楔前动脉:胼周动脉直接延续,在胼胝体压部稍前方,几乎直角弯曲向上至楔前叶,并越过半球上缘至顶上小叶,供应扣带回后份、楔前叶前2/3、顶上小叶及顶下小叶上缘。皮质支动脉供应半球内侧面前3/4、额顶叶背侧面上1/4部皮质及皮质下白质(小腿和足部运动和感觉皮质)。皮质支阻塞可造成皮质缺血梗死,表现对侧小腿和足部中枢性瘫、感觉减退及锥体束征,额叶性精神症状,因大脑前动脉分支分布额前区(包括额极)等,旁中央小叶受损出现尿便障碍。

2)深穿支动脉

内侧豆纹支,包括基底支(供应视交叉背侧及下丘脑)以及内侧纹动脉(又称Heubner回返动脉,供应内囊前肢、部分膝部、豆状核前部及丘脑前部)。深穿支受累可发生供血区腔隙性梗死,临床表现对侧面部及上肢近端中枢性瘫。

ACA血管造影分5段:即A1水平段;A2上行段;A3膝段;A4胼周体;A5终末段。

(4)大脑中动脉MCA:颈内动脉的直接延续,起自前穿质内侧部下方,供应大脑半球外侧面大部分及额叶、顶叶深部结构。

1)主要皮质支动脉

MCA在M2至M3段,即岛叶附近常见分为两个皮质支:上干与下干;上干发自眶额外侧动脉、中央沟前动脉、中央沟动脉、中央沟后动脉和顶下动脉;下干发出颞极动脉、颞前动脉、颞后动脉、角回动脉。

①眶裂外侧动脉:供应额中回前部及额下部后部,主侧半球该动脉闭塞出现Broca失语;

②中央沟前动脉:供应额中回前部、额下回后部及中央前回下3/4皮质,闭塞可出现对侧中枢性面舌瘫和上肢轻瘫,主侧半球可有Broca失语;

③中央沟动脉:供应中央沟两侧中央前回下3/4皮质,闭塞出现对侧上肢为主的瘫痪及感觉障碍。

④中央沟后动脉:MCA上干终支,供应中央后回下3/4皮质、顶间沟上下缘皮质,闭塞出现对侧上肢感觉障碍,伴轻瘫及命名性失语;

⑤顶下动脉:又称缘上回动脉,供应缘上回和顶上小叶,优势半球动脉闭塞出现失用症;

⑥角回动脉:供应角回和顶上小叶后部,优势半球闭塞出现失读、计算困难和命名性失语;

⑦颞后动脉:供应颞上、中后部及颞下回后部上缘等,优势半球闭塞出现Wernicke失语;

⑧颞前动脉:供应颞极及颞上、中、下回前部;

⑨颞极动脉:供应颞极,变异较大。

2)深穿支:又称豆纹动脉,是MCA主干垂直发出的一组动脉,分为内侧支与外侧支。深穿支主要供应尾状核、豆状核和内囊后肢前3/5。该组动脉闭塞出现同侧基底节区缺血性梗死。高血压患者该动脉易破裂出血,内囊受损出现三偏征,即对侧偏瘫、偏身感觉障碍、偏盲。

MCA血管造影分5段:即M1段蝶骨段或水平段,系MCA自颈内动脉分出后的一段,在造影前后位片上,水平向外行,长约3cm;M2段岛叶段,系M1末端向后上行,位于岛叶表面的一段,该段发出颞前动脉;M3段侧裂段,系M2基底部发出向中央沟上升的升动脉;M4+M5段皮质段或称终末段,分布于大脑外侧裂上下缘部分,包括顶下动脉、角回动脉及颞后动脉,这三大分支为半球外侧面大部分区域供血。

MCA主干闭塞引起供血区包括皮质和深部白质大面积脑梗死,导致对侧肢体瘫、感觉障碍、中枢性面舌瘫,优势半球可伴完全性失语,如发生严重脑水肿可出现意识障碍或因脑疝死亡。

【椎-基底动脉系统】

1.椎-基底动脉系统:也称后循环,椎动脉起源于双侧锁骨下动脉,经由第6至第2颈椎的横突孔上行,在寰椎横突孔上弯向后内,绕过寰椎后弓,穿过寰枕后膜及硬脊膜经枕骨大孔入颅,入颅后左、右椎动脉向中线靠近,在脑桥下缘合成基底动脉,其终末支为大脑后动脉。该系统供应大脑半球后2/5部分、丘脑、脑干和小脑的血液。

2.椎-基底动脉分支

(1)椎动脉

1)脑膜支:为小脑镰、大脑镰、小脑幕及邻近的硬脑膜供血。

2)脊髓后动脉:供应延髓和上颈髓。

3)脊髓前动脉:供应延髓前面锥体交叉、内侧丘系、舌下神经和上颈髓前2/3;

4)延髓动脉:供应延髓椎体、舌下神经核、迷走神经核、孤束及孤束核。

5)小脑后下动脉:在延髓中、下段之间距基底动脉1.5cm处发出,是椎动脉最大的分支,供应延髓背外侧、第IV脑室脉络丛、小脑后下部皮质、小脑扁桃体及齿状核等。该动脉易发生动脉硬化性血栓形成,表现为延髓背外侧(Wallenberg)综合征。

(2)基底动脉

由两条椎动脉在脑桥下缘合成,沿脑桥基底沟上行,终于脑桥与中脑交界处,长约3cm,供应脑桥、小脑和大脑后部及内耳。基底动脉末端闭塞导致中脑、颞叶内侧、枕叶及间脑受损,表现为基底动脉尖综合征。

1)脑桥支:由BA两侧缘及背侧发出小动脉群,供应脑桥;是脑干出血的常见犯罪血管。依据其长短及供应脑桥之远近分为三组动脉:前群为旁中央动脉,外侧群为短旋动脉,后群为长旋动脉。闭塞均出现特殊临床综合征。脑桥动脉太小,血管造影很难显示。

①旁中央动脉:基底动脉发出的最短动脉,长约3mm,每侧4-6条,供应脑桥腹侧中线两旁的皮质延髓束、皮质脊髓束、桥核、展神经纤维及部分内侧丘系,一侧闭塞出现脑桥基底(或腹)内侧综合征(Foville综合征),两侧闭塞出现闭锁综合征。

②短旋动脉:长约2cm。每侧5-10条,由脑桥基底部发出,绕至脑桥腹外侧,供应脑桥腹外侧楔形区域,包括皮质脊髓束、内侧丘系、桥核、桥小脑纤维、部分三叉神经核和面神经核及纤维,闭塞时出现脑桥基底外侧综合征(Millard-Gubler综合征);

③长旋动脉:长3cm以上。每侧1-2支,从基底动脉向两侧绕行至脑桥侧面,穿入脑桥臂外侧并有分支与小脑前下动脉及小脑上动脉吻合;主要供应脑桥被盖部,包括脊髓丘脑束、脊髓小脑束、内侧纵束、内侧丘系、结合臂、位听神经核、面神经核、展神经核、三叉神经核及脑桥网状结构等,闭塞出现脑桥被盖综合征(Raymond-Cestan syndrome)。

2)内听动脉:也称迷路动脉,常由小脑前下动脉发出,左右各一的细长分支,自基底动脉发出后,在展神经根前方越过,行向外侧,与面神经、前庭蜗神经伴行进入内耳道。分布于内耳前庭和三个半规管及耳蜗。内听动脉细长,走形特殊,吻合支少,中老年人易发生动脉硬化引起缺血症状,表现眩晕、耳鸣和听力下降。

3)小脑下前动脉:自基底动脉下段向两侧发出,供应脑桥被盖外侧部、小脑中下脚下部、小脑半球前下部等,途中发出小支供应展神经、面神经和位听神经根及延髓上部;该动脉闭塞出现同侧上肢小脑性共济失调、周围性面瘫、听力下降、面部感觉异常及对侧偏身痛温觉障碍等。

4)小脑上动脉:自基底动脉终点发出,经动眼神经根绕过大脑脚至中脑背侧,经结合臂到小脑,分为蚓支与半球支,供应中脑被盖外侧部、脑桥上段被盖部、小脑结合臂、小脑半球上面、上蚓部、小脑齿状核等。该动脉闭塞出现同侧上肢小脑性共济失调和对侧偏身痛温觉减退,齿状核支是小脑出血的好发动脉。

(3)大脑后动脉PCA

是基底动脉的终末支,与后交通动脉吻合参与构成脑底动脉环,之后环绕大脑脚向上经中脑后外侧,沿颞叶、枕叶内侧面走行,发出分支供应枕叶内侧面、下面和部分侧面,以及颞下回、部分间脑和内囊。PCA主要分支有:

1)丘脑穿通动脉:为后内侧中央支,供应下丘脑、垂体、漏斗部、灰结节、乳头体、丘脑底部及内壁、中脑被盖内侧部。

2)丘脑膝状体动脉:为后外侧动脉,供应膝状体、丘脑枕和大部分丘脑外侧核团。

3)四叠体动脉:供应大脑脚、四叠体、松果体及小脑蚓部。

4)脉络膜后内动脉:供应大脑脚、膝状体、丘脑枕、丘脑上部及松果体。

5)脉络膜后外动脉:丘脑背内侧核、丘脑枕及外侧膝状体。

6)中脑支:分为旁正中动脉供应脚间窝、动眼神经核、内侧纵束、红核及大脑脚内侧部;短旋动脉供应大脑脚中外侧、黑质、中脑被盖外侧部;长旋动脉供应四叠体上丘与下丘。7)皮质支:分为颞下前动脉供应海马;颞下中动脉供应梭状回及颞下回中部;颞下后动脉供应梭状回后部、舌回及枕叶背侧面;距状裂动脉供应距状裂上下、部分颞下回及部分外侧枕区;顶枕动脉供应楔叶和枕叶背外侧,是视中枢的主要供血动脉。

PCA造影将其分为四段:P1大脑脚段或交通前段,为从基底动脉分叉至后交通动脉汇合处;P2环池段,后交通动脉汇合处至大脑后段;P3四叠体段,中脑后段至距状裂;P4距状裂段,为PCA在距状裂内终末支。

一侧PCA闭塞出现对侧偏瘫、偏身感觉障碍、偏盲、记忆丧失、动眼神经麻痹、上视不能和小脑性共济失调等;PCA环绕大脑脚转向背侧,跨过小脑幕切迹,行于小脑幕上面的半球内侧面,因此颅内压增高时,颞叶海马旁回、钩回移向小脑幕切迹下部,PCA亦相应向下移位,受压并牵拉其后下方的动眼神经,导致动眼神经麻痹,主要压迫缩瞳肌纤维引起瞳孔放大。动眼神经位于小脑上动脉与大脑后动脉间,此两条动脉是动脉瘤的好发部位,压迫动眼神经出现眼肌麻痹。

后交通动脉可粗大或细长,形成前循环与后循环间以及两侧大脑半球间吻合。后交通动脉穿通支供应前下丘脑与后下丘脑

大脑半球的内部结构—系统解剖 解剖结构 大脑半球的深部为白质,称髓质。在大脑半球的基底部,包埋于白质中的灰质团块,称基底核。半球内的室腔称侧脑室。 (1)基底核位置靠近脑底,是大脑半球髓质内灰质团块的总称,包括尾状核、豆状核、屏状核、杏仁体。尾状核和豆状核合称纹状体,在调节躯体运动中起重要作用。尾状核呈马蹄铁形,全长与侧脑室的前角、体部和下角伴行。尾状核的前端膨大部称尾状核头,背面突入侧脑室前角。尾状核中部向后行,稍细称尾状核体。尾状核体的后部很细,弯向腹侧,在侧脑室下角的顶上前行。豆状核位于岛叶的深方,分为3部,外侧部称壳,内侧两部称苍白球。屏状核位于岛叶皮质和壳之间。杏仁体位于海马旁回钩处。 基底核 (2)大脑髓质位于皮质的深面,由大量的神经纤维组成。其中最重要的是内囊。

内囊模式图 内囊是位于背侧丘脑、尾状核与豆状核之间的白质纤维板,属于投射纤维。在大脑水平切面上,内囊呈向外开放的“><”形,可分为3部,通常把豆状核与尾状核头部之间的部分称内囊前肢(脚),有额桥束及丘脑前辐射的纤维通过;豆状核与背侧丘脑之间的部分称内囊后肢(脚),主要由皮质脊髓束、皮质红核束、丘脑中央辐射、视辐射和听辐射等纤维通过;前、后肢的结合部称内囊膝,有皮质核束通过。 (3)侧脑室位于大脑半球内,左、右各一,借室间孔与第三脑室相交通。侧脑室形状和大脑半球形状相适应,分为前(额)角、中央部(体部)、后(枕)角和下(颞)角4部。前角自室间孔向前,伸向额叶内,短而宽,额状面上呈三角形;中央部位于顶叶内,是一狭窄的水平裂隙,额状面上呈三角形;前角与中央部的内侧壁为透明隔,两透明隔之间有一窄小间隙称透明隔间腔。中央部的后端与后角和下角相连接的部分为三角区,是侧脑室最宽之处;后角自三角区伸入枕叶,两侧可不对称,额切面上呈圆形;下角自三角区向前下伸入颞叶,最长,向前略宽扁,额切面上呈半月形。侧脑室脉络丛位于中央部和下角,并经室间孔与第三脑室脉络丛相连。

脑血液循环的解剖与生理 第一部分脑血液供应及循环障碍 大脑血液供由颈内动脉系统和椎-基底动脉系统组成。颈内动脉系统包括颈内动脉主干及其分支,为眼部和大脑半球前3/5部分(约以顶枕沟为界)供血,包括额叶、颞叶、顶叶皮质及深部白质、基底节及部分间脑;椎-基底动脉系统包括椎动脉、基底动脉主干及其分支,供应大脑半球后2/5部分,包括颞-枕区、脑干、小脑、丘脑底部、部分丘脑、迷路、耳蜗。

大脑供血动脉有3条:大脑前动脉(ACA)、大脑中动脉(MCA)、大脑后动脉(PCA)。 小脑供血动脉有3条:小脑后下动脉(PICA)、小脑下前动脉(AICA)、小脑上动脉(SCA)。供应纹状体及丘脑的穿通支有3组:ACA近端的内纹A,MCA的外纹A、PCA的后纹A。DWI示双侧Heubner返动脉(ACA近端深穿支)受累。 (一)脑动脉系统 脑动脉根据走行、分布,两个动脉系统可分为:1)皮质支:主要营养皮质及髓质;2)中央支:穿入脑实质,营养白质及核团。中央支多发自Willis环和大脑前、中、后相邻的动脉主干,几乎垂直地穿入脑实质,供应间脑、纹状体与内囊,称为深穿支动脉,如纹状体动脉或豆纹动脉。中央支与皮质支之间几乎无侧枝循环。 【主动脉弓与颈外动脉】 1.主动脉弓:主动脉弓凸侧从右向左发出3大分支:头臂干、左颈总动脉、左锁骨下动脉。头臂干为一粗短干,向右上方斜行至右胸锁关节后方分为右颈总动脉和右锁骨下动脉。 2.颈总动脉:颈总动脉左侧发自主动脉弓,右侧起自头臂干。两侧颈总动脉均经胸锁关节后方,沿食管、气管和喉的外侧上行,至甲状软骨上缘高度分为颈内动脉和颈外动脉。

3.颈外动脉:初居颈内动脉前内侧,后经其前方转至外侧,上行穿腮腺至下颌颈处分为颞浅动脉和上颌动脉两个终支。主要分支有:甲状腺上动脉、舌动脉、面动脉、颞浅动脉、上颌动脉、脑膜中动脉、枕动脉、耳后动脉和咽升动脉等。 【颈内动脉系统】 1.颈内动脉(ICA)或称前循环 ICA起自颈总动脉(CCA),在C4(下颌角)或甲状软骨上缘水平分成颈外动脉(ECA)与颈内动脉(ICA)。 (1)在解剖上根据动脉走行及毗邻关系,ICA分为4段: 1)颈段:无分支,由颈总动脉分叉处延伸到颅底,在颞骨岩部经过颈动脉管入颅,呈S形弯曲,该动脉穿过破裂孔进入海绵窦。 2)岩骨段:发出颈鼓支(至鼓膜)、翼管支(至翼管)。 3)海绵窦段:位于海绵窦内,此段颈内动脉与海绵窦外侧壁内Ⅲ.Ⅳ.Ⅵ及Ⅴ第1、2支。4)前床突上段/虹吸部上段/颅部颅内段:位于前后床突上方。临床上海绵段与前床突上段合成ICA虹吸部,是脑动脉粥样硬化好发部位之一。然后ICA穿过前床突内侧的硬膜,在此转变为鞍突上段。在前床突水平发出ICA第一条主要分支-眼动脉,再发出眶支、眶外支及眼支。眼支最重要的是中央视网膜动脉,其他包括睫后长动脉、睫后短动脉与睫前动脉。在眼动脉与颈外动脉分支间存在丰富的吻合支。 (2)临床上正常ICA血管造影分为5段 1)岩骨段(C5):又称颈动脉管段、神经节段。行于颞骨岩部内,走行方向由后外至前内。

《人体解剖生理学》期末考试试卷(A卷) 请将所有答案填写到答题卡上,否则无分 .................. 姓名:班级:学号: 一、名词解释(每题3分,共计15分) 1、血型 2、心率 3、基础代谢 4、脊休克 5、内囊 二、填空题(每空1分,共计15分) 6、正常成人白细胞总数为,其中中性粒细胞占。 7、心肌细胞与骨骼肌细胞动作电位主要区别在于。 8、心脏位于胸腔的内,上方。 9、血液在心血管系统内周而复始的循坏流动称。 10、收缩压与舒张压之差称。 11、胸导管最后汇入。 12、体温是指的平均温度。 13、视器又称眼,由和两部分组成。 14、神经系统由和两部分组成。 15、垂体由和两部分组成。 三、选择题(16~29单选题每题1分,30~35多选题每题2分,共计28分) ( )16、关于血小板功能的描述,下列哪项错误: A.参与止血 B.参与凝血 C.维持渗透压 D.维持血管内皮完整性 ( )17.左心室的入口是: A.左肺静脉口 B.冠状窦口 C.左房室口 D.上腔静脉口 ( )18、窦房结位于: A.房间隔下部 B.冠状窦前方 C.上腔静脉与右心耳交界处心外膜深层 D.上腔静脉根部心内膜深面( )19、弹性动脉是指: A.中动脉 B.中小动脉 C.小动脉 D.大动脉 ( )20、心肌不会产生强直收缩,其原因是: A、心肌的有效不应期特别长 B、心肌肌浆网不发达,Ca2+储存少 C、心肌有自律性,会自动节律收缩 D、心肌呈"全或无"收缩 ( )21、正常腋温测试时间为: A.5分钟 B.15分钟 C.20分钟 D.30分钟 ( )22、角膜内含有丰富的: A.血管 B.色素细胞 C.淋巴管 D.感觉神经末稍 ( )23、视觉中枢位于: A.颞横回 B.额下回 C.角回 D.距状沟两侧 ( )24、肾上腺皮质球状带分泌: A.肾上腺素 B.糖皮质激素 C.性激素 D.盐皮质激素 ( )25、输精管结扎的部位是: A.附睾尾部 B.穿腹股沟处 C.入骨盆口处 D.阴囊根部,睾丸的上方 ( )26、关于脊柱的描述,正确的是() A、有8块颈椎 B、有4块骶骨 C、胸部运动最灵活 D、腰曲突向前 ( )27、对脂肪和蛋白质的消化,作用最强的消化酶是: A、唾液 B、胃液 C、胆汁 D、胰液 ()28、凝血过程的内源性与外源性的区别在于: A、凝血酶元激活物形成的始动过程不同 B、凝血酶形成过程不同 C、纤维蛋白形成过程不同 D、血小板3因子是否参加而不同 ()29、下列哪一项属于胆碱能受体: A、M,,a B、M,β C、M,,a和β D、M,a1和β2 E、M、,N1和N2 ()30、饮大量清水后尿量增多,是由于: A、肾小球虑过率增加 B、血凝胶体参透压降低 C、抗利尿激素分泌减少 D、醛固酮分泌减少 E.血容量增加 ( )31、血型为A的人有: A.红细胞膜上有A凝集原 B.红细胞膜上有B凝集原 C.血清中有抗B凝集素 D.血清中有抗A凝集素 E. 血清中无凝集素 ( )32、眼球内容物包括: A.房水 B.晶状体 C.睫状体 D.玻璃体 E.角膜 ( )33、兴奋在中枢神经系统内,神经元间化学传递的下列特征中,正确的是: A、单向传递 B、不衰减 C、时间延搁 D、节律改变 E、易疲劳 ( )34、不属于内分泌腺的是: A.腮腺 B.甲状腺 C.垂体 D.肾上腺 E、胰腺 ( )35、交感缩血管神经纤维分布最密集的是: A、皮肤血管 B、冠状动脉 C、骨骼肌血管 D、脑动脉 E、胃肠道血管

大脑半球的外形 1.三个面 每侧大脑半球可分为上外侧面、内侧面和下面三个面。 2.三个叶间沟 中央沟、外侧沟、顶枕沟。 3.五个叶 额叶、顶叶、枕叶、颞叶、岛叶。 4.主要沟回 (1)额叶:中央前沟、额上沟、额下沟、中央前回、额上回、额中回、额下回。 (2)顶叶:中央后沟、中央后回、角回、缘上回等。 (3)颞叶:颞上沟、颞下沟、颞上回、颞中回、颞下回、颞横回等。 (4)内侧面:扣带沟、距状沟、侧副沟、扣带回、中央旁小叶、海马旁回等。 (5)下面:嗅球、嗅束等。 大脑半球内部结构 1.大脑皮质机能区 (1)躯体感觉区:中央后回和中央旁小叶后部。 (2)躯体运动区:中央前回和中央旁小叶前部。 (3)视区:距状沟两侧皮质。 (4)听区:颞横回。 (5)语言中枢 ·听觉语言中枢:缘上回。 ·视觉语言中枢:角回。 ·书写中枢:额中回后部。

·运动性语言中枢:额下回后部。 2.基底核 是包埋于大脑髓质中的灰质团块,位于大脑基底部。主要包括屏状核、尾状核、豆状核、杏仁体等。 纹状体:尾状核、豆状核合称纹状体。主要功能是维持骨骼肌的张力,协调肌群运动。 基底核 基底核,埋脑底屏尾豆状杏仁体 尾豆合称纹状体协调运动及张力 3.大脑髓质 (1)联络纤维:连结同侧大脑半球。 (2)连合纤维:即胼胝体。 (3)投射纤维:主要是内囊。 内囊:位于背侧丘脑、尾状核、豆状核之间,由上行的感觉纤维和下行的运动纤维构成。在脑的水平切面上呈“><”状,分为内囊前肢、内囊膝、内囊后肢三部。 (1)内囊前肢:位于背侧丘脑与尾状核头部之间。 (2)内囊后肢:位于背侧丘脑与豆状核之间。主要有皮质脊髓束、脊髓丘脑束、视辐射等纤维束通过。 (3)内囊膝:位于内囊前肢和内囊后肢交汇处,有皮质核束通过。 一侧内囊受损,可致对侧肢体深浅感觉丧失、骨骼肌瘫痪等症状。 大脑的主要构成

端/大脑半球的外形和分叶—系统解剖(图文) 大脑半球表面布满深浅不同的大脑沟,沟与沟之间的隆起称大脑回。每侧大脑半球有3个面,即内侧面、上外侧面和下(底)面。每个半球上有3个极:额叶前端为额极;枕叶后端为枕极;颞叶前端为颞极。每个半球上都有 3条主要的脑沟,即中央沟、外侧沟和顶枕沟。 中央沟起于半球上缘中点的稍后方,沿上外侧面斜向前下方;外侧沟在半球的上外侧面,自下斜行向后上方;顶枕沟位于半球内侧面后部,并转至上外侧面。 大脑半球以3条脑沟将之分为5个叶,即额叶、顶叶、颞叶、枕叶和岛叶。额叶为外侧沟之上,中央沟之前的部分;顶叶为中央沟以后,顶枕沟以前的部分;颞叶为外侧沟以下的部分;枕叶位于顶枕沟后方;岛叶位于外侧沟的深部。 大脑半球的上外侧面观 大脑半球的重要沟回 (1)上外侧面在额叶上,中央沟前方有与之平行的中央前沟,两沟之间的脑回称中央前回,是躯体运动区。自中央前沟的中部向前发出上、下两条沟,分别称额上沟和额下沟。额上、下沟将额叶中央前回以前的部分,分为额上回、额中回、额下回;在顶叶上,中央沟后方有一条与其平行的中央后沟,两沟之间的大脑回称中央后回,是躯体感觉区。包绕外侧沟后端的大脑回称缘上回。围绕颞上沟末端的大脑回称角回;在颞叶上,外侧沟的下方有与其平行的颞上沟和颞下沟,两沟把颞叶分为颞上回和颞下回。自颞上回转入外侧沟的部分有2条横行的大脑回称颞横回。(2)内侧面额、顶、颞、枕4叶均延展到半球的内侧面。其中,中央前、后回延展到半球内侧面的部分称中央旁小叶,前部为躯体运动区,后部为躯体感觉区。在间脑上方有联络左右半球的胼胝体的耳轮状切面。胼胝体自前向后分为嘴、膝、干、压4部。胼胝体沟环形于胼胝体的背面,此沟的上方有与之平行的扣带沟,两沟之间的大脑回称扣带回。在胼胝体的下方有穹窿,也是连接两半球的纤维。胼胝体与穹隆之间为透明隔,左右两隔之间有透明隔间腔。在胼胝体后下方自顶枕沟前下走向枕叶的弓形沟称距状沟,把枕叶分为楔叶和舌回。距状沟的下方,自枕叶向前伸向颞叶的沟,称侧副沟。侧副沟前部上方的大脑回,称海马旁回。其前端向后弯曲的部分

脑血液循环得解剖与生理 第一部分脑血液供应及循环障碍 大脑血液供由颈内动脉系统与椎—基底动脉系统组成。颈内动脉系统包括颈内动脉主干及其分支,为眼部与大脑半球前3/5部分(约以顶枕沟为界)供血,包括额叶、颞叶、顶叶皮质及深部白质、基底节及部分间脑;椎-基底动脉系统包括椎动脉、基底动脉主干及其分支,供应大脑半球后2/5部分,包括颞—枕区、脑干、小脑、丘脑底部、部分丘脑、迷路、耳蜗。 脑动脉供应区域 颈内动脉 脉络膜前A 海马、苍白球、内囊下部 大脑前A 额叶内侧与顶叶皮质及其下方白质、胼胝体前部 大脑中A 额叶外侧面、顶叶、枕叶与颞叶皮质及其下方白质 豆纹A 尾状核、壳核、内囊上部 椎动脉 小脑后下A 延髓、小脑下部 基底动脉 小脑前下A 脑桥中下部、小脑中部 小脑上A 脑桥上部、中脑下部、小脑上部 大脑后A枕叶与颞叶内侧面皮质及其下方白质,胼胝体后部与中脑上部丘脑穿通支丘脑 丘脑膝状体支丘脑 大脑供血动脉有3条:大脑前动脉(ACA)、大脑中动脉(MCA)、大脑后动脉(PCA)。 小脑供血动脉有3条:小脑后下动脉(PICA)、小脑下前动脉(AICA)、小脑上动脉(SCA)。供应纹状体及丘脑得穿通支有3组:ACA近端得内纹A,MCA得外纹A、PCA得后纹A。 DWI示双侧Heubner返动脉(ACA近端深穿支)受累、 (一)脑动脉系统 脑动脉根据走行、分布,两个动脉系统可分为:1)皮质支:主要营养皮质及髓质;2)中央支:穿入

脑实质,营养白质及核团、中央支多发自Willis环与大脑前、中、后相邻得动脉主干,几乎垂直地穿入脑实质,供应间脑、纹状体与内囊,称为深穿支动脉,如纹状体动脉或豆纹动脉、中央支与皮质支之间几乎无侧枝循环、 【主动脉弓与颈外动脉】 1。主动脉弓:主动脉弓凸侧从右向左发出3大分支:头臂干、左颈总动脉、左锁骨下动脉、头臂干为一粗短干,向右上方斜行至右胸锁关节后方分为右颈总动脉与右锁骨下动脉。 2、颈总动脉:颈总动脉左侧发自主动脉弓,右侧起自头臂干。两侧颈总动脉均经胸锁关节后方,沿食管、气管与喉得外侧上行,至甲状软骨上缘高度分为颈内动脉与颈外动脉。 3、颈外动脉:初居颈内动脉前内侧,后经其前方转至外侧,上行穿腮腺至下颌颈处分为颞浅动脉与上颌动脉两个终支。主要分支有:甲状腺上动脉、舌动脉、面动脉、颞浅动脉、上颌动脉、脑膜中动脉、枕动脉、耳后动脉与咽升动脉等。 【颈内动脉系统】 1。颈内动脉(ICA)或称前循环 ICA起自颈总动脉(CCA),在C4(下颌角)或甲状软骨上缘水平分成颈外动脉(ECA)与颈内动脉(ICA)。 (1)在解剖上根据动脉走行及毗邻关系,ICA分为4段: 1)颈段:无分支,由颈总动脉分叉处延伸到颅底,在颞骨岩部经过颈动脉管入颅,呈S形弯曲,该动脉穿过破裂孔进入海绵窦、 2)岩骨段:发出颈鼓支(至鼓膜)、翼管支(至翼管)、 3)海绵窦段:位于海绵窦内,此段颈内动脉与海绵窦外侧壁内Ⅲ、Ⅳ、Ⅵ及Ⅴ第1、2支、4)前床突上段/虹吸部上段/颅部颅内段:位于前后床突上方、临床上海绵段与前床突上段合成ICA虹吸部,就是脑动脉粥样硬化好发部位之一、然后ICA穿过前床突内侧得硬膜,在此转变为鞍突上段。在前床突水平发出ICA第一条主要分支-眼动脉,再发出眶支、眶外支及眼支、眼支最重要得就是中央视网膜动脉,其她包括睫后长动脉、睫后短动脉与睫前动脉、在眼动脉与颈外动脉分支间存在丰富得吻合支、 (2)临床上正常ICA血管造影分为5段 1)岩骨段(C5):又称颈动脉管段、神经节段。行于颞骨岩部内,走行方向由后外至前内、就是颈内动脉经颈动脉管外口进入颅内,在颈动脉管内口处,位于交叉神经节下面得一段。 2)海绵窦段(C4):颈内动脉在海绵窦内沿颈内动脉沟向前行得一段,走行方向由后向前。 3)前膝段(C3):又称虹吸段,由海绵窦段移行为床突上段得转折处,呈C字形走向,在C3或C3与C2交界处发出眼动脉,穿视神经管入眶、 4)床突上段(C2):又称就是交叉池段,位于前、后床突连线得稍上方,恰好在交叉池内,走行方向有前向后、 5)终段(C1):又称后膝段,该段参与Willis环组成,并发出后交通动脉脉络膜前动脉。该段再稍向前即分出大脑前动脉(A1)与大脑中动脉(M1),C1+A1+M1称为颈内动脉交叉部。在颈内动脉造影前后位片上,C1、A1与M1三部呈T字形,当T字形态改变时有临床意义。在侧位片上,C2、C3、C4三段共同组成C字形,即虹吸部。虹吸部流体力学时相经常发生变化,动脉管压强随之发生变化,就是动脉硬化得好发部位之一。 2、颈内动脉分支 (1)眼动脉OA:在ICA虹吸部之前发出,就是ICA入颅后在蛛网膜下腔第一条较大得分支,经视神经孔入眼眶,在视神经上方走行至眼眶内侧,至内眦处分为眶上动脉与鼻背侧动脉。中心视网膜动脉供应视网膜血液,就是眼动脉最重要与恒定得分支,在眼球后穿入视神经鞘内,沿视神经中轴前行,至视神经乳头处穿出,分为4条终末支,即视网膜鼻侧及颞侧上、下动脉,就是全身唯一能借助检眼镜直接窥见得小动脉,可观察就是否存在动脉硬化、

神经系统解剖生理 本章节目录 神经系统解剖生理 颅内压增高与脑疝病人的护理 头皮损伤病人的护理 脑损伤病人的护理 脑血管疾病病人的护理 三叉神经痛病人的护理 急性脱髓鞘性多发性神经炎病人的护理帕金森病病人的护理 癫痫病人的护理 化脓性脑膜炎病人的护理 病毒性脑膜脑炎病人的护理 小儿惊厥的护理 神经系统解剖生理 神经系统中枢神经脑和脊髓 周围神经 组成脑神经、脊神经和内脏神经 分布 躯体神经分布于体表、骨关节和骨骼肌 内脏神经分布于内脏、心血管、平滑肌和腺体

脑的解剖 概念幕上腔大脑镰分左右大脑半球幕下腔脑桥、延髓和小脑

小脑幕 小脑幕切迹裂孔中脑在小脑幕切迹裂孔中通过 枕骨大孔颅腔与脊髓腔相连处的出口 脊髓位于椎管内,下端在成人平第1腰椎,新生儿约平第3腰椎下缘。 脑和脊髓表面有三层膜由外向内依次为硬膜、蛛网膜和软膜。脊髓蛛网膜与软脊膜间的腔隙称蛛网膜下隙,内含脑脊液。

神经调节 基本方式——反射 附:小儿神经系统解剖生理特点 脑分化特点 沟回较浅且发育不完善,皮质较薄,细胞分化较差,髓鞘形成不全,对外来刺激反应缓慢且 易泛化。皮质下中枢较成熟,皮质及新纹状体尚不成熟 耗氧量基础代谢状态下占总耗氧的50%,而成人则为20%,缺氧的耐受性较成人更差 脊髓发育胎儿第2腰椎下缘

脊髓末端新生儿第3、4腰椎下缘,故腰穿时在第4、5腰椎间隙进针4岁第1腰椎上缘 颅内压增高与脑疝病人 的护理 概述 颅腔内容物对颅腔壁所产生的压力

颅内压 颅腔内容物脑组织、脑脊液和血液 颅腔一个骨性的半封闭的体腔,借枕骨大孔与椎管相通 正常值70~200mmH2O(成年);50~100mmH2O(儿童) 三主征头痛、呕吐和视乳头水肿 脑疝颅内压增高的危象和引起死亡的主因,常见的有小脑幕切迹疝和枕骨大孔疝 一、病因 颅腔内容物体积增加脑水肿脑的创伤、炎症、脑缺血缺氧、中毒引起(最常见)脑积水脑脊液分泌或吸收失衡 脑血流量增加二氧化碳蓄积和高碳酸血症时脑血管扩张导致 颅内占位性病变颅内血肿、肿瘤、脓肿等 颅腔容量缩小凹陷性骨折、狭颅症、颅底凹陷症