5 大自然的语言

看图片听大雁声音激趣导入

学习目标

1.了解物候学的有关知识,理清文章的说明顺序。(重点)

2.体会课文准确严谨、生动形象的语言,分析文中的说明方法及其作用。(难点)

3.激发热爱科学、探索科学奥秘的兴趣,培养注重观察、讲究实证的科学态度。(重点)

作者名片

竺可桢(1890—1974),字藕舫,浙江上虞人。中国科学院院士,中国近代气象学家、地理学家、教育家。他是中国近代地理学和气象学的奠基者,是中国物候学的创始人。主要著作有《物候学》《中国近五千年来气候变迁的初步研究》等。背景链接

本文是根据《科学大众》1963年第1期的《一门丰产的科学——物候学》一文改写而成。竺可桢写作此文的目的在于普及物候知识,帮助困难时期的农业生产,以提高农作物的产量。

字词学习

翩然()孕育()风雪载途()炎热()簌簌()物候()

农谚()连翘()悬殊()

纬度()经度()销声匿迹()

词语解释

次第:依次。

翩然:动作轻快的样子。

孕育:怀胎生育,比喻既存的事物中酝酿着新事物。

销声匿迹:本义是不再公开讲话,不再公开露面。这里指昆虫无声无息、无影无踪。

衰草连天:很多草枯黄败落的样子。

载途:满路,有遍地的意思。

周而复始:一次又一次地循环。

草长莺飞:形容春天美好的情景。

物候:生物的周期性现象与季节气候的关系。也指自然界非生物变化与季节气候的关系。

悬殊:相差很远。

观测:观察并测量(天文、地理、气象、方向等)。

整体感知

认真读课文,完成任务:

1.理清文章的结构层次。

2.文章运用了什么说明顺序。逻辑顺序

文章结构

(1—3)什么是物候和物候学。

(4—5)物候观察对农业的意义。

(6—10)物候现象来临的决定因素。

(11—12)物候观测研究的意义。

课文解读

默读第一部分,回答下列问题:

什么叫物候?什么叫物候学?

草木枯荣、候鸟来去等自然现象,古代劳动人民称之为物候。

利用物候知识来研究农业生产的科学,叫物候学。

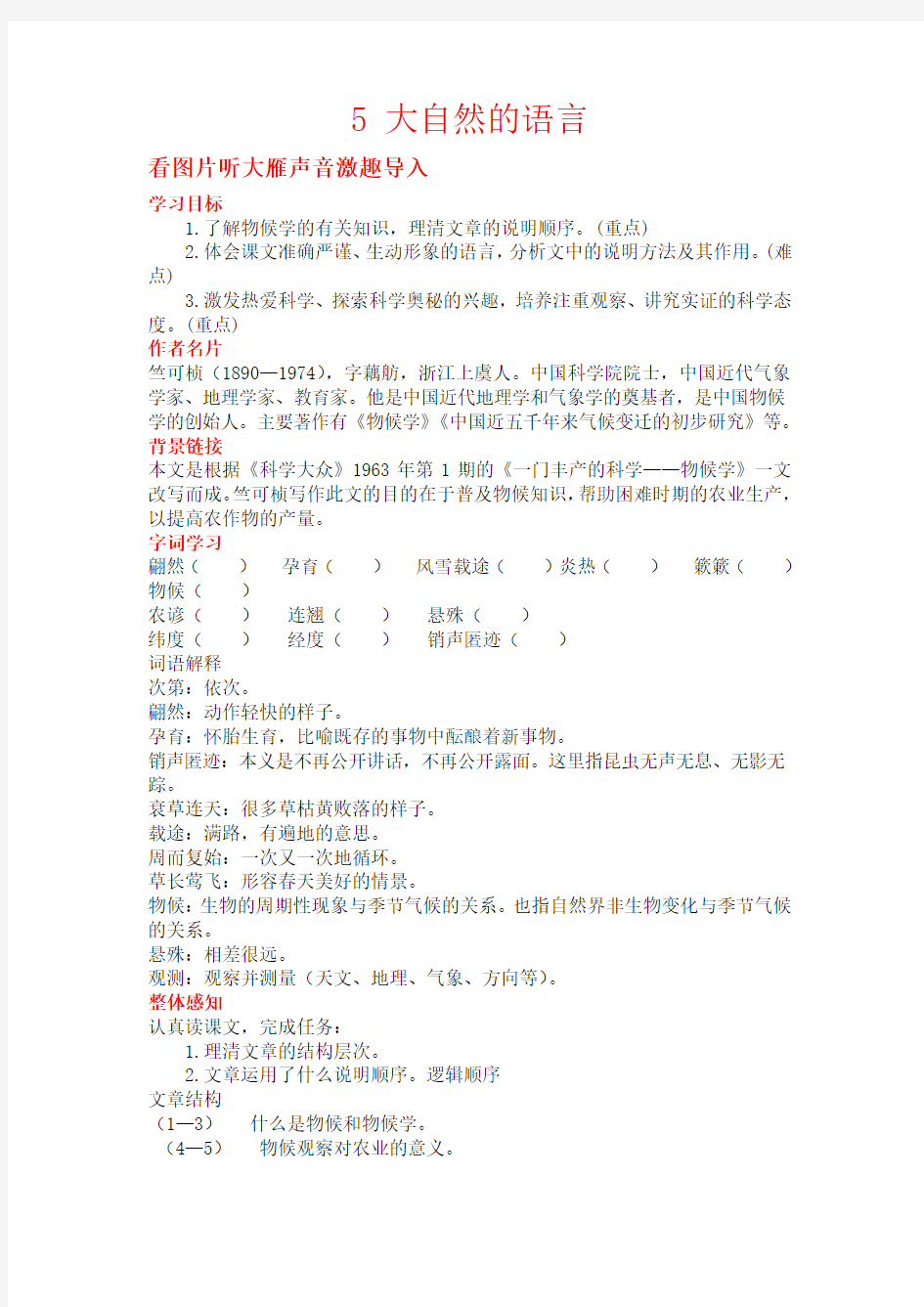

朗读第一段,想一想:这一段主要描写了什么内容?按照什么顺序来描写的?

以优美生动的写景笔调描写了一年四季丰富的物候现象,给读者展现了一幅四季风景画。本段是按照四季的时间顺序来写的。表示时间的词语有“立春过后”“再过两个月”“不久”“于是转入”“到了秋天”“准备迎接”等,条理清晰。

出示四季图片

第2段作者举杏花、桃花、布谷鸟三个例子时采用了什么修辞方法?有什么样的表达效果?

拟人。形象生动地写活了大自然中无比丰富的物候现象。增强了文章的生动性和可读性。

默读第二部分,回答问题:

物候观测对农业有什么重要意义?

物候观测的数据反映气温、湿度等气候条件的综合,也反映气候条件对于生物的影响,比较简便,容易掌握。可以广泛地运用在农业生产上。

物候观测使用的是“活的仪器”,是活生生的生物。它比气象仪器复杂得多,灵敏得多。

这两句运用了什么说明方法?有怎样的作用?

作比较。说明了物候观测的重要特征是使用活生生的生物进行观测,并且这种观测要更复杂、更灵敏。

朗读句子,说一说:

快速浏览第三部分,指出第6—10段的说明对象,并列出其说明顺序。

说明对象:决定物候现象来临的因素。

说明顺序:从空间差异写到时间差异,由主到次的逻辑顺序,即纬度(南北)差异——经度(东西)差异——高下差异——古今差异。对物候的影响因素纬度最大,经度次之,高下差异又次之,古今差异最次。

南京桃花盛开时(图片)

北京桃花含苞待放(图片)

纬度对物候的影响

(三四月间)

经度对物候的影响

济南苹果树四月中或谷雨节开花(图片)

烟台苹果树开花要到立夏

高下的差异对物候的影响

山顶和山下的差异

古今差异对物候的影响

根据英国南部物候的一种长期记录,拿1741到1750年十年平均的春初七种乔木抽青和开花日期同1921到1930年十年的平均值相比较,可以看出后者比前者早九天。就是说,春天提前九天。

阅读文章最后一部分,概括研究物候学的意义。

预报农时,安排播种日期,安排农作物区划,确定造林和采集种子的日期;引种植物到气候条件相同的地区;避免或减轻害虫的侵害;便利山区的农业发展。

如果把文章的标题改为《一门丰产的科学——物候学》,好不好?文章标题用“大自然的语言”有什么好处?

不好。

《大自然的语言》将大自然拟人化,把物侯现象说得生动而有情趣,切合读者的好奇心和求知欲望,具有启发性。

科普说明文通常是深奥难懂的,本文却简单轻松地给我们介绍了有关物候的科普知识,作者是怎样做到的呢?

首先,作者将抽象的事物尽量形象化,把丰富的、不易理解的物候现象比作“大自然的语言”,使读者容易接受。

其次,作者在行文中尽量避免使用专业术语,而用大家都能理解的词句来表达,并在阐述每一个问题时都有举例,把物候学知识介绍得一清二楚,便于读者掌握。

然后,作者大量运用优美的词语、描写性语句和修辞手法,使本来枯燥的物候科学变得生动形象。

深入探究

既然自然界中的“语言”可以预测许多物候现象,那么就不需要花许多人力物力去研究测量物候现象的仪器了,你同意这种说法吗?为什么?

学生自由表达

结构梳理

主旨概括

本文说明了物候学研究的对象、物候变化的一些规律和研究物候学的意义,提倡进一步加强对物候的观测和研究,从而促进农业生产。

艺术特色

1.说明条理性强。

本文谋篇布局很讲究条理性。课文从具体现象入手,清晰而有条理地说明了有关物候学各个方面的知识。文章一开始从自然现象入手,说明了什么是物候,什么是物候学,接着说明物候对于农业的重要意义,并号召人们要加强物候观测。在介绍决定物候现象来临的四个因素时,作者用了“首先”“第二个”“第三个”“此外”等词语,使文章显得条理分明,既体现了说明的条理性,又体现了说明的科学性。

2.语言生动而准确。

第一段寓说明于描写之中,使用拟人、比喻等多种修辞手法,利用生动形象而又专业性的语言和诗情画意的描写,给物候下定义,更能给人深刻的印象。如“古代流传下来的许多农谚就包含了丰富的物候知识”一句中的“许多”,不一概而论,措辞严谨。说明时还列出了精确的数字,举出了确切的例子,并加以比较,体现了说明文语言的科学性。

拓展迁移

竺可桢的故事

竺可桢十五岁那年从故乡绍兴小学毕业,考进了上海澄衷学堂。在澄衷学堂,他的才学没有哪个能比得上,可是他的个头和体重,却要比同龄人矮一截,轻十来斤。他的这副单薄瘦弱的身子骨,成了同学们讥讽和嘲笑的目标。一天,在教室的走廊上,迎面走来几个同学。他们中有的对着竺可桢挤眉弄眼,有的故意大声挖苦:“好一个寒酸的小矮子,准活不过二十岁!”竺可桢十分气恼,真想针锋相对地回敬几句,但他又一想,谁叫我的身子骨长得这么瘦小呢!再说,一个男子汉也犯不着为一两句恶语,就跟人撕破脸皮争吵起来。晚上,竺可桢辗转反侧,心潮翻涌:我们祖国灾难深重,人民贫穷病弱,被外国人称为“东亚病夫”。现

在自己也被人看不起,被骂作短命的人。既然立志要为振兴祖国出力,那就必须首先战胜自己病弱的身体!想到这里,竺可桢霍地从床上爬起来,连夜制订了一个锻炼身体的计划,还选了一条“言必行,行必果”的格言,抄贴在宿舍里,作为警钟,随时提醒自己。从那以后,竺可桢每天鸡一啼就起床,到校园里跑步、舞剑、做操……这样坚持了一段时间,竺可桢的体质明显增强了,再也没请过一堂课的病假。这时候,全班同学,包括过去讥讽过他的那些同学,都异口同声称赞他是“智体并重”的模范。

课后习题参考答案

一本文题为《大自然的语言》,主要是讲物候现象,你能概括一下“物候”是什么吗?

参考答案:

自然环境中,周期性发生的各种宏观自然现象称之为物候。如草木荣枯、候鸟去来等。

二阅读相关段落,体会课文说明事理的严密性,回答下列问题。

1.第1-3段是怎样将“物候”这一科学概念一步步引出来的?

2.第7-10段说明物候现象来临的决定因素,采用了怎样的说明顺序?你认为这样的顺序安排是出于什么考虑?

参考答案:

1.语言,是人们用来交流思想,调节各项活动的重要工具。它本来是人类所独有的。但是,几千年来,劳动人民发现,大自然中的许多现象,如草木荣枯、候鸟去来、花香鸟语等,也能向人们传递某种消息,预报各种农事。如杏花开了,要赶快耕地;桃花开了,应赶快种谷子;布谷鸟叫了,该割麦插禾。这就好像是大自然也在用一种特殊的语言与人交流思想一样,这些自然现象所蕴含的自然规律就是“物候”了。

2.四个因素,按影响由大到小:纬度影响最大,经度次之,高下差异又次之,古今差异最次。

三说明事理有许多方法,如举例子、作比较、列数字、引用等。试从课文中各找出一个例子,说说其作用。

参考答案:

1.到了近代,利用物候知识来研究农业生产,已经发展为一门科学,就是物候学。(下定义。更具体、更科学、更概括的说明了什么是物候学。)

2.物候观测使用的是“活的仪器”,是活生生的生物。(打比方。把活生生的生物比作“活的仪器”,生动形象的说明了物候观测的重要性,增强了文章的趣味性。)

3.北京的物候记录,1962年的山桃、杏花、苹果、榆叶梅、西府海棠、丁香、刺槐的花期比1961年迟十天左右,比1960年迟五六天。(作比较。突出强调了物候现象对农业的影响。)

4.影响物候的四个因素……(分类别。条理清楚地说明了影响物候的因素有哪些,主次关系如何。)

5.如大连纬度在北京以南约1°,但是在大连,连翘和榆叶梅的盛开都比北京要迟一个星期。又如济南苹果开花在四月中或谷雨节,烟台要到立夏。两地纬度相差无几,但烟台靠海,春天便来得迟了。(举列子。更具体、更真切了说明了经度的差异也是影响物候的因素之一,使文章更有说服力。)

四比较下列两段文字的不同特点,体会说明语言的生动性和准确性。

1.杏花开了,就好像大自然在传语要赶快耕地;桃花开了,又好像在暗示要赶快种谷子。布谷鸟开始唱歌,劳动人民懂得它在唱什么:“阿公阿婆,割麦插禾。”

2.此外,物候现象来临的迟早还有古今的差异。根据英国南部物候的一种长期记录,拿1741到1750年十年平均的春初七种乔木抽青和开花日期同1921到1930年十年的平均值相比较,可以看出后者比前者早九天。就是说,春天提前九天。

参考答案:

1.语言生动、优美。这样写既生动、形象地说明了花草鸟虫的变化规律和气候的关系,也出色地勾画了大自然的迷人色彩;既以多姿多彩的画面激起阅读的兴趣,也为下文讲解做好了充分的渲染和有力的铺垫。

2.运用举例子、作比较的说明方法,准确、

具体、有力地说明了古今差异对物候的影响,体现了说明文语言的准确性和科学性。“此外”一

词说程度,表明古今差异对物候的影响是除了经度、纬度、高下差异以外居于次要地位的又一因素。“平均”一词说范围,表明文中所述的提早日期是十年的统筹情况,并非专指某一年。“七种”“十年”“九天”所指明晰,准确说明了古今差异对物候的显著影响。

五这篇文章总结了武侯现象来临的四个决定因素。课外查找资料,或根据自己的观察、体验,为课文补充一些例证,还可以探究一下是否有其他决定因素,与同学交流。

点拨:

所列例证能说明纬度、经度、高下、古今差异是影响物候的因素即可。其他决定因素,能够说出自己的依据即可。

两个月前,在广州,看见了玉兰开花;

两个月后,在北京,又看见玉兰开花。

玉兰花呀,我说,你走得真慢哪!

费了两个月工夫,你才到了京华。

——郭沫若1.用物候现象解释诗人这句感叹:

雨中闻蝉叫,预告晴天到。

蚯蚓路上爬,雨水乱如麻。

泥鳅静,天气晴。

猪衔草,寒潮到。

鸡迟宿,鸭欢叫,风雨不久到。

燕子低飞蛇过道,大雨不久就来到。

龟背潮,下雨兆……

2.搜集几则农谚,说说它们包含的物候知识。

5大自然的语言 1.筛选课文主要信息,了解物候知识和物候学的研究意义。 2.明确说明对象,理清说明顺序,分析说明方法。 3.品味本文准确严谨、生动形象的说明语言。 4.积累物候知识,培养重观察、讲实证的科学态度。 第1课时 一、导入新课 (提示:教师展示有关物候图片或者视频) 春夏秋冬,斗转星移,草木荣枯,候鸟去来,大自然丰富多彩的物候现象与人类有着紧密的关系。大自然仿佛会说话似的,会告诉我们许多有关气候的信息,使我们更好地生活、生产。那么,我们如何来看待物候现象呢?它又是怎样一回事呢?下面我们一起来学习《大自然的语言》,共同探讨大自然的奥秘。 二、教学新课 目标导学一:资料助读,了解文学、文化常识 1.人物介绍。 竺可桢(1890.3.7—1974.2.7),中国卓越的科学家和教育家,当代著名的地理学家和气象学家,中国近代地理学的奠基人。他从1936年1月1日至逝世,对每天的天气与物候均有记载,共300余万字。一生在气象学、气候学、地理学、物候学、自然科学史等方面的造诣很深,是中国物候学的创始人。 2.事理说明文。 定义:以分析事物的因果关系、介绍科学道理为主的说明文。也就是说,事理说明文主要回答“为什么”的问题。 事理说明文与事物说明文的区别:事物说明文的说明对象是具体事物——通过对具体事物的形状、构造、性质、特点、用途、方位、类别、功能等作客观而准确的说明,使读者了解、认识这个或这类事物。事理说明文的说明对象是某个抽象事理——将抽象事理的概念、成因、关系、原理等说清楚,使读者知其然知其所以然,明白这个事理“为什么是这样”是其主要目的。 目标导学二:筛选信息,明确说明对象 1.本文的说明对象是什么? 明确:说明对象是“物候”和“物候学”。 2.本文1—3段是怎样将“物候”这一科学概念一步步引出来的? 明确:第1段,以生动的写景笔调,写出了一年四季不同的自然现象。文章并不提“物候”二字,而从常见的自然现象写起,完全符合人们由浅入深、从现象到本质这一认识过程。虽然还没有接触到“物候”的概念,却让读者知道了物候的种种现象。为进一步说明物候做了铺垫。 3.文章为什么采用《大自然的语言》为题呢?用了什么修辞手法?有何作用?能否改为“物候与物候学”?(引导学生逐步思考) 明确:用了拟人手法。“大自然的语言”其实是“物候现象”的形象化的说法,富有情趣和吸引力,引起读者的好奇心和阅读兴趣。不能,因为“物候与物候学”是专业术语,不易理解,无法很好地吸引读者的注意力。

5.《大自然的语言》 5.大自然的语言 学习目标 事实性知识:识记文学常识,积累文中的重要字音、字形、词义。 程序性知识: 1、整体感知课文,理清文章思路,能按照要求筛选相关信息并概括文章要点,提高语言概括力。 2、理清文章的说明顺序,引导学生有条理地说明事理,掌握本文所采用的说明方法及其作用。 3、揣摩语言,体会本文语言生动优美的特点,增强语言感悟能力。 学习重难点 1、明确说明对象,理清说明顺序,分析说明方法。 2、学习本文准确严谨、生动优美的语言,体会说明的生动性。 3、理清决定物候现象来临的四个因素的说明顺序,并探究这样安排的好处。 预习案 一、前置补偿 1、作家简介:竺可桢(1890-1974)浙江上虞人,我国现代卓越的气象学家、地理学家。他一生在气象学、气候学、地理学、自然科学史等方面的造诣很高,而物候学也是他呕心沥血做出了重要贡献的领域之一。他是我国现代物候观测网的倡导者和组织者。他还带头撰写物候专著,普及物候知识。他先后创建了中国大学中的第一个地学系和中央研究院气象研究所;担任13年浙江大学校长,被尊为中国高校四大校长之一。1974年2月7日,竺可桢因肺病在北京逝世,享年83岁。 2、背景链接:竺可桢在20世纪30年代就倡议应用新方法开展物候观测,从而更好地服务于农业生产。1962年,在他的领导下,又组织建立了全国性的物候观测网,进行系统的物候学研究。1963年出版《物候学》(竺可桢、宛敏渭合著),系统介绍物候学的基本原理、我国古代的物候知识、利用物候预告农事的方法等。本文即根据《一门丰产的科学——物候学》一文改写。 3、知识链接: 物候:主要指动植物的生长、发育、活动规律与非生物的变化对节候的反应。例如:植物的冬芽萌动、抽叶、开花、结果、落叶;动物的蛰眠、复苏、始鸣、繁育、换毛、迁徙等,均与节候有密切关系。非生物现象,例如:始霜、始雪、结冻、解冻等,也属于物候现象。 物候学:也称“生物气候学”,是研究生物的生命活动现象与季节变化关系的科学。 二、预习检测 1、给下列加点的字注音。 翩.然()孕.育()农谚.()簌.簌()衰.草连天( ) 悬殊.()萌.发()短促.()连翘.()风雪载.途()海棠.()纬.度()草长莺.飞() 2、根据意思写出相应的词语。 ①():本义是不再公开讲话,不再公开露面。这里指昆虫无声无息、无影无踪。 ②():风雪遍地。载,充满。 ③():每年都这样。是,这。 ④():形容循环往复,转了一周又一周。 ⑤():形容江南暮春的景色。后多用来形容春天美好的景色或生机勃勃、万物复苏的景象。 ⑥():鸟儿叫,花儿香,形容春天魅人的景象。 3、常识填空: _________________,作者 ___________

5、大自然的语言(一) 教学目标: 1、知识目标: A、学习阅读科普文章,了解简单的物候知识。 B.初步了解一些说明文的知识,掌握有条理地说明事物和举例说明的方法。 2、能力目标: A.整体感知课文,能按照要求筛选相关信息并概括文章要点,逐步提高学生阅读科普文章的能力。 B.理清文章的说明顺序,探究事理说明文的写作技巧,引导学生有条理地说明事理。 C.揣摩语言,体会本文语言准确严谨、生动优美的特点,增强语言感悟力,并学习运用生动的语言说明事物。 3、情感、态度、价值观目标: 培养学生热爱大自然的情感和探索科学奥秘的兴趣。 二、教学重点 1.理清课文的说明顺序,体会说明的条理性,训练学生快速筛选信息,初步概括内容要点。 2.学习本文准确严谨、生动优美的语言,体会说明的生动性。 三、教学难点 1.理清决定物候现象来临的四个因素的说明顺序,并探究这样安排的好处。 2.概括物候学对于农业生产的重要意义,筛选提示性词语,进行全面概括。 四、教学方法与手段 本节课的教学充分体现了新课程标准的精神,即在学生的学习中,注重知识与能力、过程与方法,情感态度和价值观三个方面的共同发展。教学方法具体如下: 1.朗读法。生动的说明易于激发读者的阅读兴趣。基于这一点,我引导学生采用多种形式的朗读,在朗读中感悟事理。 2.讨论法、点拨法。引导学生充分发挥集体的智慧,自主学习、合作探究,共同分享合作的乐趣,感受成功的喜悦。在学习过程中我做以适当的点拨。 3.竞赛激励法。初中生有好胜心理,在训练学生快速筛选信息时,宜用此法,激发他们的参与热情和学习兴趣。 4.涵泳品味法。对语言的理解运用尤须如此。 5.延伸拓展法。采集几则农谚,说说它们包含的物候知识,便于把课堂学到的知识转化为能力。 本课以多媒体课件为辅助教学手段。 五、教学设想: 本单元说明文的教学是在前一单元基础上进行的,学生对说明文的体裁、说明顺序和说明方法已有一定了解。因此,在教学本文时应引导学生了解本文说明的对象及其特征,理清说明的顺序、条理,理解说明事物时所运用的语言的特点。 全文用一个课时进行教学。先引导学生分析课文,从总体上把握课文的内容和结构。再引导学生对课文进行深入细致的讨论和研究,以进一步掌握本文的说明方法和语言特点。 六、教学过程: 第一环节:激发兴趣,导入新课。(多媒体显示春、夏、秋、冬四幅美丽的

初中语文(八年级)必背古诗词 (一)课内古诗 【望岳】(杜甫)岱宗夫如何?齐鲁青未了.造化钟神秀,阴阳割昏晓. 荡胸生曾云,决眦入归鸟. 会当凌绝顶,一览众山小。 【春望】(杜甫)国破山河在,城春草木深. 感时花溅泪,恨别鸟惊心. 烽火连三月,家书抵万金.白头搔更短,浑欲不胜簪。 【石壕吏】(杜甫)暮投石壕村,有吏夜捉人.老翁逾墙走,老妇出门看. 吏呼一何怒!妇啼一何苦! 听妇前致词:三男邺城戍.一男附书至,二男新战死.存者且偷生,死者长已矣!室中更无人,惟有乳下孙.有孙母未去,出入无完裙.老妪力虽衰,请从吏夜归,急应河阳役,犹得备晨炊.夜久语声绝,如闻泣幽咽.天明登前途,独与老翁别。 【归园田居(其三)】(陶渊明"东晋)种豆南山下,草盛豆苗稀.晨兴理荒秽,带月荷锄归.道狭草木长,夕露沾我衣.衣沾不足惜,但使愿无违。 【使至塞上】(王维"唐)单车欲问边,属国过居延.征蓬出汉塞,归雁入胡天. 大漠孤烟直,长河落日圆. 萧关逢候骑,都护在燕然。 【渡荆门送别】(李白)渡远荆门外,来从楚国游. 山随平野尽,江入大荒流. 月下飞天镜,云生结海楼. 仍怜故乡水,万里送行舟。 【游山西村】(陆游"南宋)莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚. 山重水复疑无路,柳暗花明又一村.箫鼓追随春社近,衣冠简朴古风存.从今若许闲乘月,拄杖无时夜叩门。 【酬乐天扬州初逢席上见赠】(刘禹锡"唐)巴山楚水凄凉地,二十三年弃置身. 怀旧空吟闻笛赋,到乡翻似烂柯人. 沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春.今日听君歌一曲,暂凭杯酒长精神。 【赤壁】(杜牧"唐)折戟沉沙铁未销,自将磨洗认前朝.东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔。 【过零丁洋】(文天祥"南宋)辛苦遭逢起一经,干戈寥落四周星.山河破碎风飘絮, 身世浮沉雨打萍. 惶恐滩头说惶恐, 零丁洋里叹零丁. 人生自古谁无死, 留取丹心照汗青。 【水调歌头】(苏轼北宋)(丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由.)明月几时有?把酒问青天.不知天上宫阙,今夕是何年?我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒.起舞弄清影,何似在人间?转朱阁,低绮户,照无眠.不应有恨,何事长向别时圆?人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全.但愿人长久,千里共婵娟。 【山坡羊"潼关怀古】(张养浩"元)峰峦如聚,波涛如怒,山河表里潼关路.望西都,意踌躇,伤心秦汉经行处,宫阙万间都做了土.兴,百姓苦.亡,百姓苦。 【饮酒(其五)】(陶渊明东晋)结庐在人境,而无车马喧.问君何能尔?心远地自偏.采菊东篱下,悠然见南山. 山气日夕佳,飞鸟相与还..此中有真意,欲辨已忘言。 【行路难】(李白唐)金樽清酒斗十千,玉盘珍馐直万钱.停杯投箸不能食,拔剑四顾心茫然. 欲渡黄河冰塞川,将登太行雪满山. 闲来垂钓碧溪上,忽复乘舟梦日边.行路难,行路难,多歧路,今安在. 长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。 【茅屋为秋风所破歌】(杜甫唐)八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅.茅飞渡江洒江郊,高者挂罥长林梢,下者飘转沉塘坳.南村群童欺我老无力,忍能对面为盗贼.公然抱茅入竹去,唇焦口燥呼不得,归来倚杖自叹息..俄顷风定云墨色,秋天漠漠向昏黑.布衾多年冷似铁,娇儿恶卧踏里裂.床头屋漏无干处,雨脚如麻未断绝.自经丧乱少睡眠,长夜沾湿何由彻! 安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜!风雨不动安如山?呜呼!何时眼前突兀见此屋,吾庐独破受冻死亦足。 【白雪歌送武判官归京】(岑参"唐)北风卷地白草折,胡天八月即飞雪.忽如一夜春风来,千树万

5.《大自然的语言》优质课教案 初中八年级语文下册人教版新教材 一.教学目标 1.了解物候学的内容、意义、成因和发展前景等有关知识。 2.学习文章的说明顺序和说明方法。 3.体会文章说明语言的准确、生动。 4.激发学生探索科学奥秘的兴趣。 二.学情分析 1.学生的知识基础和生活经验 本文介绍丰富的物候现象很有条理,语言形象、生动、典雅,贴近生活。容易调动学生的学习积极性,为本文的学习创造了良好的条件,但本文蕴含的物候知识以及个别专业术语较深奥,八年级学生学习起来有一定的难度,应结合学生的生活经验突出重点、突破难点。 2.能力分析 学生对说明常识的把握没有问题,并且能够通过认真阅读、感悟文章的思想内涵。 3.一般特点和学习风格 学生已经养成了合作探究的习惯,因此在课堂上给学生多创造一些相互交流、合作探究的机会。

三.重点、难点 教学重点: 1.了解物候学的内容、意义、规律和发展前景等有关知识。 2.学习文章的说明顺序和说明方法。 教学难点: 本文的逻辑顺序及各部分内容之间的联系。 四.课时安排 1课时 五.教学过程 [一].导入新课 同学们,语言是人类最重要的交际工具。我们人类用语言进行交流,用语言来表情达意,那么五彩缤纷的大自然有它自己的语言吗?燕子呢喃,春风拂面,告诉我们春天来了;蝉声聒噪,烈日炎炎,告诉我们夏天来了;田野金黄,北雁南飞,告诉我们秋天来了;白雪皑皑,粉妆玉砌,漫天的雪花告诉我们冬天来了。其实,春夏秋冬,斗转星移,草木荣枯,候鸟去来,都是大自然的语言。今天就让我们一起走进竺可桢先生的《大自然的语言》,来聆听大自然的声音吧!(板书:大自然的语言、竺可桢) [二].朗读课文,整体感知 过渡:下面请同学们朗读一、二自然段。

5大自然的语言竺可桢 ◇教材分析◇ 《大自然的语言》是一篇介绍“物候学”这一综合科学的经典文章。物候学本身是一门综合运用气象、地理、生物、农学等方面知识的学科,作者在介绍这门学科时,也特别善于多方联系,运用众多的实例来展现物候学的研究对象和基本方法,从而将这门学科的特点介绍得清晰、完整,浅显易懂,饶有趣味。学习这篇文章不但能够丰富学生的科学知识,而且能启迪学生关注科学,探索科学,明白科学就在身边的道理。 ◇教学目标◇ 【知识与能力】 1.把握说明对象,了解物候学的相关知识,提高阅读能力。 2.掌握说明文的基本说明顺序和举例子的说明方法。 3.揣摩语言,提高语言感悟能力。 【过程与方法】 1.利用多媒体辅助教学,创设教学情境。 2.指导学生通过查找资料,了解物候学的相关知识。 3.通过研读课文,理解主要内容,理清文章的说明顺序。 【情感态度与价值观】 激发学生热爱科学、探索科学奥秘的志趣,培养学生注重观察、讲究实证的科学态度。 ◇教学重难点◇ 1.重点:(1)快速筛选信息,初步概括内容要点。(2)品味本文准确、严谨、生动、典雅的语言,体会说明文语言的生动性。 2.难点:(1)理清文章顺序,了解从现象到本质的认知方法和行文思路。(2)了解物候学现象,学会在生活中运用物候学知识。 ◇教学过程◇

第一课时 一、导入新课 〔展示有关物候的图片或者视频〕 春夏秋冬,斗转星移,草木荣枯,候鸟去来,大自然丰富多彩的物候现象与人类有着紧密的关系。大自然仿佛会说话,告诉我们许多有关气候的信息,使我们更好地生活、生产。那么, 我们应如何准确看待物候现象呢?它又是怎样一回事呢?下面我们一起来学习《大自然的语言》,共同探索关于大自然的奥秘。 二、自主学习成果展示 1.检测生字词 (1)读准字音,记准字形。 翩.然(piān)孕.育(yùn)簌.簌(sù) 农谚.(yàn) 悬殊.(shū) 衰.败(shuāi) 萌.发(méng) 海棠.(táng) 销声匿.迹(nì) 连翘.(qiáo) 风雪载.途(zài) (2)理解重点词语的词义。 次第:依次。 翩然:动作轻快的样子。 孕育:怀胎生育。这里指生长。 衰草连天:很多草枯黄败落的样子。 载途:满路,有遍地的意思。 草长莺飞:形容春天美好的情景。 物候:生物的周期性现象与季节气候的关系。也指自然界非生物变化与季节气候的关系。 悬殊:相差很远。 观测:观察并测量(天文、地理、气象、方向等)。 销声匿迹:不再公开讲话,不再公开露面。文中指昆虫无声无息、无影无踪。 周而复始:一次又一次地循环。

5 大自然的语言 课题大自然的语言课型新授课课时安排2课时 课时 分配 分配建议本课依据学情分课时。第一课时进行自主学习反馈及整体感知、结构梳理。第二课时进行课文具体感知的交流展示及当堂检测。可适当调节。 教 学 目 标 知识与技能 1.积累“萌发、次第、翩然、销声匿迹、风雪载途”等词语,掌握意思并学会运 用。 2.了解物候的相关知识。 3.掌握说明文的几种说明顺序和举例子的说明方法。 过程与方法 1.训练做读书摘要的能力。 2.训练生动形象地进行口头描绘景物的能力。 情感态度 与价值观 激发学生热爱大自然,热爱科学的感情。 课 前 预 习 作者简介 竺可桢(1890—1974),字藕舫,浙江上虞人。中国科学院院士,中国近代气象学家、地理学家、教育家。他是中国近代地理学和气象学的奠基者,是中国物候学的创始 人。主要著作有《物候学》《中国近五千年来气候变迁的初步研究》等。 写作背景 本文是根据《科学大众》1963年第1期的《一门丰产的科学——物候学》一文改写而成。竺可桢写作此文的目的在于普及物候知识,帮助困难时期的农业生产,以提高 农作物的产量。 读准字音 翩.然(piān)孕.育(yùn)风雪载.途(zài)炎.热(yán) 簌.簌(sù)物候.(hòu)农谚.(yàn)连翘.(qiáo) 悬殊.(shū)纬.度(wěi)经.度(jīnɡ)销声匿.迹(nì)辨清字形衰(shuāi)衰败壤(rǎnɡ)土壤

哀(āi)悲哀攘(rǎnɡ)攘除 萌(ménɡ)萌发销(xiāo)销毁 荫(yīn)荫凉消(xiāo)消失 理解词语 次第:一个挨一个地。 翩然:动作轻快的样子。 孕育:怀胎生育。这里指生长。 销声匿迹:本义是不再公开讲话,不再公开露面。文中指昆虫都无声无息、无影无踪了。 衰草连天:很多草枯黄败落的样子。 载途:满路,有遍地的意思。 周而复始:一次又一次地循环。 草长莺飞:形容春天美好的情景。 物候:生物的周期性现象与季节气候的关系。也指自然界非生物变化与季节气候的关系。 悬殊:相差很远。 观测:观察并测量(天文、地理、气象、方向等)。 新 课 导 入 同学们,前面我们学过《春》和《济南的冬天》这两篇课文,还记得里面分别是怎样描写小草的吗?(学生回答后教师归纳)春天,小草“嫩嫩的,绿绿的”;冬天草色“暗黄”。从“绿绿的” 知道春天到了;从“暗黄色”知道冬天已经降临。大自然仿佛会告诉我们气候的信息似的,这是怎么回事呢?今天学习的《大自然的语言》这篇课文,将给大家解释其中的道理。 新 课 展 开 【初读课文,整体感知】 1.请同学们大声自由地朗读,边读边画出每小节的中心句。 2.“大自然的语言”在文中指什么? “花香鸟语,草长莺飞,都是大自然的语言。” 【再读课文,梳理结构】 本文可以分为几部分?如何划分? 四部分。 第一部分(1~3):引出什么叫物候和物候学。

5《大自然的语言》课后习题参考答案 一、本文题为《大自然的语言》,主要是讲物候现象,你能概括一下“物候”是什么吗? 点拨:本题目的在于引导同学们理解并概括什么是“物候”。回答本题时,注意一定要使用全面、准确又简洁的语言概括。 参考答案:物候就是指动植物等随着气候变化而在生长、发育、迁徙、繁殖等生命活动方面表现出的反应。 二、阅读相关段落,体会课文说明事理的严密性,回答下列问题。 1.第1-3段是怎样将“物候”这一科学概念一步步引出来的? 2.第7-10段说明物候现象来临的决定因素,采用了怎样的说明顺序?你认为这样的顺序安排是出于什么考虑? 点拨:本题设置的目的是引导同学们体会本文说明事理的严密性。回答本题,一定在熟读课文、熟知文章内容的基础上来思考回答。第1小题是要求学生明白1-3段的说明思路,因此要着重注意一些表示逻辑关系的词以及内容上的逻辑联系。第2小题是要求把握说明文的说明顺序,因此要了解说明顺序主要的分类:逻辑顺序、空间顺序、时间顺序。此外,还要了解各种说明顺序的特点以及辨别技巧。 参考答案: 1.文章先描绘四季变迁的景象,再指出诸如草木荣枯、候鸟迁徙等动植物的变化与气候之间存在的关联,最后指出,这些“大自然的语言”就是物候。 2.作者采用了逻辑顺序来说明物候现象来临的决定因素:纬度、经度、高下的差异和古今的差异。因为这四个因素是按照对物候的影响程度由大到小、由主到次的顺序排列的,纬度影响最大,经度次之,高下的差异又次之,古今的差异最次,这符合人们的认知规律。另外,前三个因素是空间因素,后一个因素是时间因素,这样安排条理清楚。 三、说明事理有许多方法,如举例子、作比较、列数字、引用等。试从课文中各找出一个例子,说说其作用。

5《大自然的语言》优质教案 冷雨 课题:大自然的语言 课型:新授课 课时安排:2课时 课时分配:建议本课依据学情分课时。第一课时进行自主学习反馈及整体感知、结构梳理。第二课时进行课文具体感知的交流展示及当堂检测。可适当调节。 教学目标 知识与技能 1.积累“萌发、次第、翩然、销声匿迹、风雪载途”等词语,掌握意思并学会运用。 2.了解物候的相关知识。 3.掌握说明文的几种说明顺序和举例子的说明方法。 过程与方法 1.训练做读书摘要的能力。 2.训练生动形象地进行口头描绘景物的能力。 情感态度与价值观 激发学生热爱大自然,热爱科学的感情。 课前预习 作者简介:竺可桢(1890—1974),字藕舫,浙江上虞人。中国科学院院士,中国近代气象学家、地理学家、教育家。他是中国近代地理学和气象学的奠基者,是中国物候学的创始人。主要著作有《物候学》《中国近五千年来气候变迁的初步研究》等。 写作背景 本文是根据《科学大众》1963年第1期的《一门丰产的科学——物候学》一文改写而成。竺可桢写作此文的目的在于普及物候知识,帮助困难时期的农业生产,以提高农作物的产量。 读准字音 翩然(piān)孕育(yùn)风雪载途(zài)炎热(yán) 簌簌(sù)物候(hòu)农谚(yàn)连翘(qiáo) 悬殊(shū)纬度(wěi)经度(jīnɡ)销声匿迹(nì) 辨清字形衰(shuāi)衰败壤(rǎnɡ)土壤 哀(āi)悲哀攘(rǎnɡ)攘除

萌(ménɡ)萌发销(xiāo)销毁 荫(yīn)荫凉消(xiāo)消失 理解词语 次第:一个挨一个地。 翩然:动作轻快的样子。 孕育:怀胎生育。这里指生长。 销声匿迹:本义是不再公开讲话,不再公开露面。文中指昆虫都无声无息、无影无踪了。衰草连天:很多草枯黄败落的样子。 载途:满路,有遍地的意思。 周而复始:一次又一次地循环。 草长莺飞:形容春天美好的情景。 物候:生物的周期性现象与季节气候的关系。也指自然界非生物变化与季节气候的关系。悬殊:相差很远。 观测:观察并测量(天文、地理、气象、方向等)。 新课导入 同学们,前面我们学过《春》和《济南的冬天》这两篇课文,还记得里面分别是怎样描写小草的吗?(学生回答后教师归纳)春天,小草“嫩嫩的,绿绿的”;冬天草色“暗黄”。从“绿绿的”知道春天到了;从“暗黄色”知道冬天已经降临。大自然仿佛会告诉我们气候的信息似的,这是怎么回事呢?今天学习的《大自然的语言》这篇课文,将给大家解释其中的道理。 新课展开 初读课文,整体感知 1.请同学们大声自由地朗读,边读边画出每小节的中心句。 2.“大自然的语言”在文中指什么? “花香鸟语,草长莺飞,都是大自然的语言。” 再读课文,梳理结构 本文可以分为几部分?如何划分? 四部分。 第一部分(1~3):引出什么叫物候和物候学。 第二部分(4、5):说明物候观测对农业的重要性。 第三部分(6~10):说明决定物候现象来临的因素。

《大自然的语言》教案 教学目标: 1、树立人类与自然必须和谐相处才能良性发展的观点,激发学生热爱自然进而认识和了解自然的热情。 2、理解文中“语言”的比喻含义。 3、了解全文的说明结构,准确清楚地把握大自然中有哪些种类的“语言”。 4、掌握本文所采用的说明方法及其作用 教学重点难点: 1、理清课文的说明顺序,体会说明的条理性,训练学生快速筛选信息,初步概括内容要点。 2、学习本文准确严谨、生动优美的语言,体会说明的生动性。 3、理清决定物候现象来临的四个因素的说明顺序,并探究这样安排的好处。 4、概括物候学对于农业生产的重要意义,筛选提示性词语,进行全面概括。 一、基础知识: 1、字词积累:(给加横线的字注音) 衰草连天(shuāi)连翘(qiào)纬度(wěi)销声匿迹(xiāo) 蓑衣(suō)阻挠(náo)忌讳(huì)悄然无声(qiǎo) 2、走进作者: 竺可桢(1890—1974),浙江上虞人,20世纪卓有成就的科学家、教育家,气象学家,地理学家,被誉为“品格和学问的伟人”。著有《二十八宿起源之时代与地点》、《我国五千年气候变迁的初步研究》、《物候学》等。 二、整体感知: 1、学生读课文两遍,然后根据要求,快速准确地筛选信息,整体把握文意。 (1)什么叫物候?什么叫物候学? (2)物候观测对农业有什么重要意义? (3)决定物候现象来临的因素有哪些? (4)研究物候学有什么意义 明确: (1)草木荣枯、候鸟去来等自然现象,古代劳动人民称之为物候;利用物候来研究农业生产的科学,叫物候学。 (2)物候反映气候条件对生物的影响,比较简便,容易掌握,可以广泛应用在农业生产上。(3)纬度、经度、高下的差异和古今的差异。 (4)预报农时,安排播种日期;安排农作物区划,确定造林和采集种子的日期;引种植物到气候条件相同的地区;避免或减轻害虫的侵害;便利山区的农业发展。 2、划分段落层次,理清文章的说明顺序 (1)选两位同学划分段落层次,理清全文思路,并板示,其余同学评价。 明确:第一部分(1~3段)引出什么叫物候和物候学。 第二部分(4~5段)说明物候观测对农业的重要性。 第三部分(6~10段)说明决定物候现象来临的因素。 第四部分(11~12段)说明研究物候学的意义。 (2)理清文章的说明顺序,探究作者说明的技巧。(明确:文章首先介绍物候学研究的对象,

5 大自然的语言 看图片听大雁声音激趣导入 学习目标 1.了解物候学的有关知识,理清文章的说明顺序。(重点) 2.体会课文准确严谨、生动形象的语言,分析文中的说明方法及其作用。(难点) 3.激发热爱科学、探索科学奥秘的兴趣,培养注重观察、讲究实证的科学态度。(重点) 作者名片 竺可桢(1890—1974),字藕舫,浙江上虞人。中国科学院院士,中国近代气象学家、地理学家、教育家。他是中国近代地理学和气象学的奠基者,是中国物候学的创始人。主要著作有《物候学》《中国近五千年来气候变迁的初步研究》等。背景链接 本文是根据《科学大众》1963年第1期的《一门丰产的科学——物候学》一文改写而成。竺可桢写作此文的目的在于普及物候知识,帮助困难时期的农业生产,以提高农作物的产量。 字词学习 翩然()孕育()风雪载途()炎热()簌簌()物候() 农谚()连翘()悬殊() 纬度()经度()销声匿迹() 词语解释 次第:依次。 翩然:动作轻快的样子。 孕育:怀胎生育,比喻既存的事物中酝酿着新事物。 销声匿迹:本义是不再公开讲话,不再公开露面。这里指昆虫无声无息、无影无踪。 衰草连天:很多草枯黄败落的样子。 载途:满路,有遍地的意思。 周而复始:一次又一次地循环。 草长莺飞:形容春天美好的情景。 物候:生物的周期性现象与季节气候的关系。也指自然界非生物变化与季节气候的关系。 悬殊:相差很远。 观测:观察并测量(天文、地理、气象、方向等)。 整体感知 认真读课文,完成任务: 1.理清文章的结构层次。 2.文章运用了什么说明顺序。逻辑顺序 文章结构 (1—3)什么是物候和物候学。 (4—5)物候观察对农业的意义。

5 大自然的语言竺可桢 ◇教材分析◇ 《大自然的语言》是一篇介绍“物候学”这一综合科学的经典文章。物候学本身是一门综合运用气象、地理、生物、农学等方面知识的学科,作者在介绍这门学科时,也特别善于多方联系,运用众多的实例来展现物候学的研究对象和基本方法,从而将这门学科的特点介绍得清晰、完整,浅显易懂,饶有趣味。学习这篇文章不但能够丰富学生的科学知识,而且能启迪学生关注科学,探索科学,明白科学就在身边的道理。 ◇教学目标◇ 【知识与能力】 1.把握说明对象,了解物候学的相关知识,提高阅读能力。 2.掌握说明文的基本说明顺序和举例子的说明方法。 3.揣摩语言,提高语言感悟能力。 【过程与方法】 1.利用多媒体辅助教学,创设教学情境。 2.指导学生通过查找资料,了解物候学的相关知识。 3.通过研读课文,理解主要内容,理清文章的说明顺序。 【情感态度与价值观】 激发学生热爱科学、探索科学奥秘的志趣,培养学生注重观察、讲究实证的科学态度。 ◇教学重难点◇

1.重点:(1)快速筛选信息,初步概括内容要点。(2)品味本文准确、严谨、生动、典雅的语言,体会说明文语言的生动性。 2.难点:(1)理清文章顺序,了解从现象到本质的认知方法和行文 思路。(2)了解物候学现象,学会在生活中运用物候学知识。 ◇教学过程◇ 第一课时 一、导入新课 〔展示有关物候的图片或者视频〕 春夏秋冬,斗转星移,草木荣枯,候鸟去来,大自然丰富多彩的物 候现象与人类有着紧密的关系。大自然仿佛会说话,告诉我们许多有 关气候的信息,使我们更好地生活、生产。那么,我们应如何准确看待物候现象呢?它又是怎样一回事呢?下面我们一起来学习《大自然的语言》,共同探索关于大自然的奥秘。 二、自主学习成果展示 1.检测生字词 (1)读准字音,记准字形。 翩然(piān) 孕育(yùn) 簌簌(sù) 农谚(yàn) 悬殊(shū) 衰败(shuāi) 萌发(méng) 海棠(táng) 销声匿迹(nì) 连翘(qiáo) 风雪载途(zài) (2)理解重点词语的词义。 次第:依次。

一、本文题为《大自然的语言》,主要是讲物候现象,你能概括一下“物候”是什么吗? 点拨:本题目的在于引导同学们理解并概括什么是“物候”。回答本题时,注意一定要使用全面、准确又简洁的语言概括。 参考答案:物候就是指动植物等随着气候变化而在生长、发育、迁徙、繁殖等生命活动方面表现出的反应。 二、阅读相关段落,体会课文说明事理的严密性,回答下列问题。 1.第1-3段是怎样将“物候”这一科学概念一步步引出来的? 2.第7-10段说明物候现象来临的决定因素,采用了怎样的说明顺序?你认为这样的顺序安排是出于什么考虑? 点拨:本题设置的目的是引导同学们体会本文说明事理的严密性。回答本题,一定在熟读课文、熟知文章内容的基础上来思考回答。第1小题是要求学生明白1-3段的说明思路,因此要着重注意一些表示逻辑关系的词以及内容上的逻辑联系。第2小题是要求把握说明文的说明顺序,因此要了解说明顺序主要的分类:逻辑顺序、空间顺序、时间顺序。此外,还要了解各种说明顺序的特点以及辨别技巧。 参考答案: 1.文章先描绘四季变迁的景象,再指出诸如草木荣枯、候鸟迁徙等动植物的变化与气候之间存在的关联,最后指出,这些“大自然的语言”就是物候。 2.作者采用了逻辑顺序来说明物候现象来临的决定因素:纬度、经度、高下的差异和古今的差异。因为这四个因素是按照对物候的影响程度由大到小、由主到次的顺序排列的,纬度影响最大,经度次之,高下的差异又次之,古今的差异最次,这符合人们的认知规律。另外,前三个因素是空间因素,后一个因素是时间因素,这样安排条理清楚。 三、说明事理有许多方法,如举例子、作比较、列数字、引用等。试从课文中各找出一个例子,说说其作用。