318 中国科学 C 辑 生命科学 2005, 35 (4): 318~325

远缘杂交早代稳定小麦导入了外源DNA 片段

并发生了DNA 重排

*

张连全 刘登才** 颜泽洪 郑有良

(四川农业大学小麦研究所, 都江堰 611830)

摘要 在植物界, 多倍体植物非常普遍. 具有A, B, D 三个部分同源染色体组的普通小麦是异源多倍体物种的一个典型代表. 近几年, 模拟普通小麦的起源过程进行的研究表明, 从四倍体小麦注入节节麦整个基因组形成异源六倍体小麦的早期阶段, DNA 序列和基因表达发生了可能有利于遗传“二倍化”的变化. 利用普通小麦-黑麦远缘杂交自然结实的早代稳定特异小麦99L2研究发现: (ⅰ) 99L2至少导入了两个黑麦染色体上的DNA 片段, 表明可能存在不同于传统的小 麦-外源染色体配对重组的外源DNA 导入机制; (ⅱ) 99L2自身的DNA 序列发生了变化, 表明外源DNA 部分片段注入小麦染色体组过程中, 也可能导致小麦自身DNA 序列发生变化. 关键词 小麦 黑麦 远缘杂交 早代稳定 基因组进化

2005-04-15收稿, 2005-06-20收修改稿

* 国家自然科学基金项目(批准号: 30270804和30070462)、教育部新世纪优秀人才支持计划项目(NCET-04-0908)、长江学者和创新团队发展计划项目(IRT0453)、人事部留学人员科技活动项目及四川省科技厅和四川省教育厅资助 **联系人, E-mail: dcliu7@https://www.doczj.com/doc/6f5179586.html,

对小麦、大麦、水稻等自花授粉作物而言, 要从品种(系)杂交后代中获得稳定的品系一般都在5代以上. 如果杂交后代能够提早稳定, 无疑会缩短品种选育年限, 提高育种效率. 通过花药培养产生单倍体, 之后经过染色体加倍处理获得纯合品系的单倍-二倍化育种方法可以加快育种进程[1], 提高育种效率. 在水稻, 发现用特殊的二倍体水稻品系或从二倍体自发产生的三倍体水稻或四倍体水稻与正常二倍体水

稻杂交, 在F 2代获得部分稳定的二倍体株系, 这些F 2株系在形态上和DNA 水平上都呈现稳定, 同时具有双亲的DNA, 但是表现出偏父或偏母的现象, 有的还出现了双亲没有的新带, 这种F 2代稳定现象应用于水稻育种也可以大大缩短周期[2,3].

与品种(系)间杂交不同的是, 作物与其外源物种染色体的遗传基础存在很大差异, 作物远缘杂交后代通常表现为疯狂分离, 更难稳定, 甚至不能得到稳

SCIENCE IN CHINA Ser. C Life Sciences

第4期张连全等: 远缘杂交早代稳定小麦导入了外源DNA片段并发生了DNA重排319

定后代. 不过, 运用远缘杂交染色体消除现象[4,5], 然后人工进行染色体加倍处理, 可以在早代迅速获得纯合稳定的作物品系. 虽然以前没有关于普通小麦(Triticum aestivum L., 2n = 42, AABBDD)-黑麦(Secale cereale L., 2n = 2x = 14, RR)远缘杂交染色体消除现象的报道, 但是我们从普通小麦地方品种新中长(Shinchunaga)与中国栽培黑麦(秦岭黑麦)的属间杂种自然自交结实早代, 未经染色体加倍处理, 意外地获得遗传稳定材料99L2[6]. 99L2的形态特征与正常普通小麦类似, 染色体数为42, 减数分裂中期Ⅰ染色体配对正常, 通常为21个二价体.

本研究比较了早代稳定的特殊小麦新材料99L2及其小麦亲本新中长和黑麦亲本秦岭黑麦的生化与分子标记, 发现99L2不但转入了黑麦异源DNA片段, 而且发现99L2的DNA序列存在重排现象.

1 材料与方法

1.1 供试材料

F3代稳定材料99L2及其自交F4, F5, 以及小麦亲本新中长和黑麦亲本秦岭黑麦, 均保存在四川农业大学小麦研究所. 秦岭黑麦是我国的一个栽培黑麦品种, 它对白粉病、条锈病免疫; 新中长是日本的抗赤霉病小麦地方品种, 由日本横滨大学Shi Taketa博士提供.

99L2的产生过程[6]: 新中长与秦岭黑麦的15株F1杂种植株自然结实共获得F2种子3粒, 分单株在实验室发芽获得3个植株F2-1, F2-2和F2-3. 三叶期移栽到田间, 但是F2-1和F2-3在苗期被地下害虫咬死, 只剩下F2-2. 从F2-2的自交后代发现所有的F3植株性状稳定, 取此稳定品系代号为99L2. 尽管F2-2的其他2个姊妹植株被虫咬死, 未能产生后代, 不能在F2及F3进行相互比较, 但是F2-2的结实情况和农艺性状与其后代F3类似, 这表明F2-2植株可能已纯合稳定, 即99L2在F2代可能已纯合.

1.2 根尖细胞有丝分裂染色体、花粉母细胞减数分裂观察

对根尖采用Schiff试剂染色, 碱性品红常规压片进行体细胞染色体观察. 处于减数分裂中期Ⅰ——四分体时期的花药用卡诺氏液Ⅰ固定, 用碱性品红制片, 观察统计染色体配对构型.

1.3 染色体C带及基因组原位杂交(GISH)分析

分带参照Gill等人[7]的方法, 小麦、黑麦染色体的鉴别分别参照Gill等人[7]和Lukaszewski等人[8]的标准进行. 基因组原位杂交分析参照美国Kansas State University网上(https://www.doczj.com/doc/6f5179586.html,/wgrc/Protocols)公布的方法.

1.4 生化标记检测

SDS-PAGE分析参照颜泽洪等人[9]的方法; APAGE分析采用ISTA1986年颁布的APAGE(pH3.2)标准程序电泳分析醇溶蛋白.

1.5 RAPD分析

黑麦染色体臂2RS上的12个RAPD引物(OPA-08, OPC-07, OPB-12, OPJ-13, OPJ-18, OPI-09, OPM-01, OPO-10, OPP-06, OPT-12, OPY-07, OPY-20)被选取, 其PCR反应体系和程序参照Brunell等人[10]. 扩增产物在含有0.8%的琼脂糖凝胶中以1×TAE缓冲液为介质电泳, 凝胶成像系统观察.

1.6 SSR分析

选用位于小麦42条染色体臂上不同位置的58对SSR引物, 其引物的特征及SSR扩增参考R?der等人[11]. 扩增产物在含有0.5%EB和2.0%的琼脂糖凝胶中以5 V/cm, 1×TAE缓冲液为介质电泳. 所用引物如下: 引物编号1~4: X gwm164, X gwm550, X gwm192, X gwm233; 引物编号5-35: X gwm135-1AL, X gwm232- 1DL, X gwm614-2AS, X gwm328-2AL, X gwm356-2AL, X gwm374-2BS, X gwm261-2DS, X gwm157-2DL, X gwm- 369-3AS, X gwm674-3AL, X gwm547-3BL, X gwm161- 3DS, X gwm52-3DL, X gwm3-3DL, X gwm4-4AS, X gwm- 368-4BS, X gwm107-4BL, X gwm113-4BL, X gwm538- 4BL, X gwm251-4BL, X gwm304-5AS, X gwm174-5DL, X gwm494-6AL, X gwm570-6AL, X gwm469-6DS, X gwm- 332-7AL, X gwm400-7BS, X gwm43-7BS, X gwm611- 7BL, X gwm428-7DL, X gwm295-7DS; 引物编号36~ 58: X gwm136-1AS, X gwm11-1BS, X gwm140-1BL, X gwm- 106-1DS, X gwm337-1DS, X gwm512-2AS, X gwm-429-

https://www.doczj.com/doc/6f5179586.html,

320中国科学C辑生命科学第35卷

2BS, X gwm148-2BS, X gwm526-2BL, X gwm120- 2BL, X gwm162-3AL, X gwm389-3BS, X gwm160-4AL, X gwm- 6-4BL, X gwm149-4BL, X gwm194-4DL, X gwm-609- 4DL, X gwm186-5AL, X gwm234-5BS, X gwm408-5BL, X gwm459-6AS, X gwm132-6BS, X gwm219-6BL.

1.7 黑麦亚端部特异序列检测

扩增黑麦亚端部特异序列pAW161的引物(5′- TGAGGGCCCAGACGGCCCTTTTTG-3′, 5′-TTATC- GCAATTACAACTCAAATTT-3′)及PCR反应体系和程序参照Bourdoncle等人[12]. 扩增产物在含有0.5%EB和2.0%的琼脂糖凝胶中以5 V/cm, 1×TAE缓冲液为介质电泳.

1.8 RAPD, SSR及黑麦亚端部特异DNA片段的回收、纯化及克隆测序

DNA片段回收、纯化使用V-geneDNA回收试剂盒. 回收纯化后的DNA片段, 与pMD18-T载体连接, 转化并筛选阳性克隆送样测序[9]. 序列分析与比较采用NCBI网址(https://www.doczj.com/doc/6f5179586.html,)的相关软件.

2 结果与分析

2.1 99L2遗传稳定性

连续几年的观察表明, 99L2在形态学上完全稳定, 未发现变异的植株出现. 在苗期, 99L2的形态特征与其小麦亲本新中长十分类似, 二者很难区分, 但是, 抽穗及以后, 99L2与其小麦亲本表现出差异, 主要表现为: 99L2的抽穗期晚; 99L2植株偏高, 生育期变长, 成熟时小穗的颖壳硬且紧包种子、难脱粒, 穗子变长, 高抗条锈病等倾向于秦岭黑麦的特征.

以前的研究表明, 99L2在F3代的细胞学表现稳定[6], 本研究对其自交后代F4和F5进行的细胞学和生化分析结果进一步证明99L2的遗传稳定, 表现在: (ⅰ) 与普通小麦一样, 染色体数目2n = 42, 包括2对随体染色体; (ⅱ) 花粉母细胞减数分裂观察的所有细胞中, 几乎都以二价体的形式存在; (ⅲ) 99L2不同单株的谷蛋白和醇溶蛋白带型完全相同.

2.2 99L2外源遗传物质检测

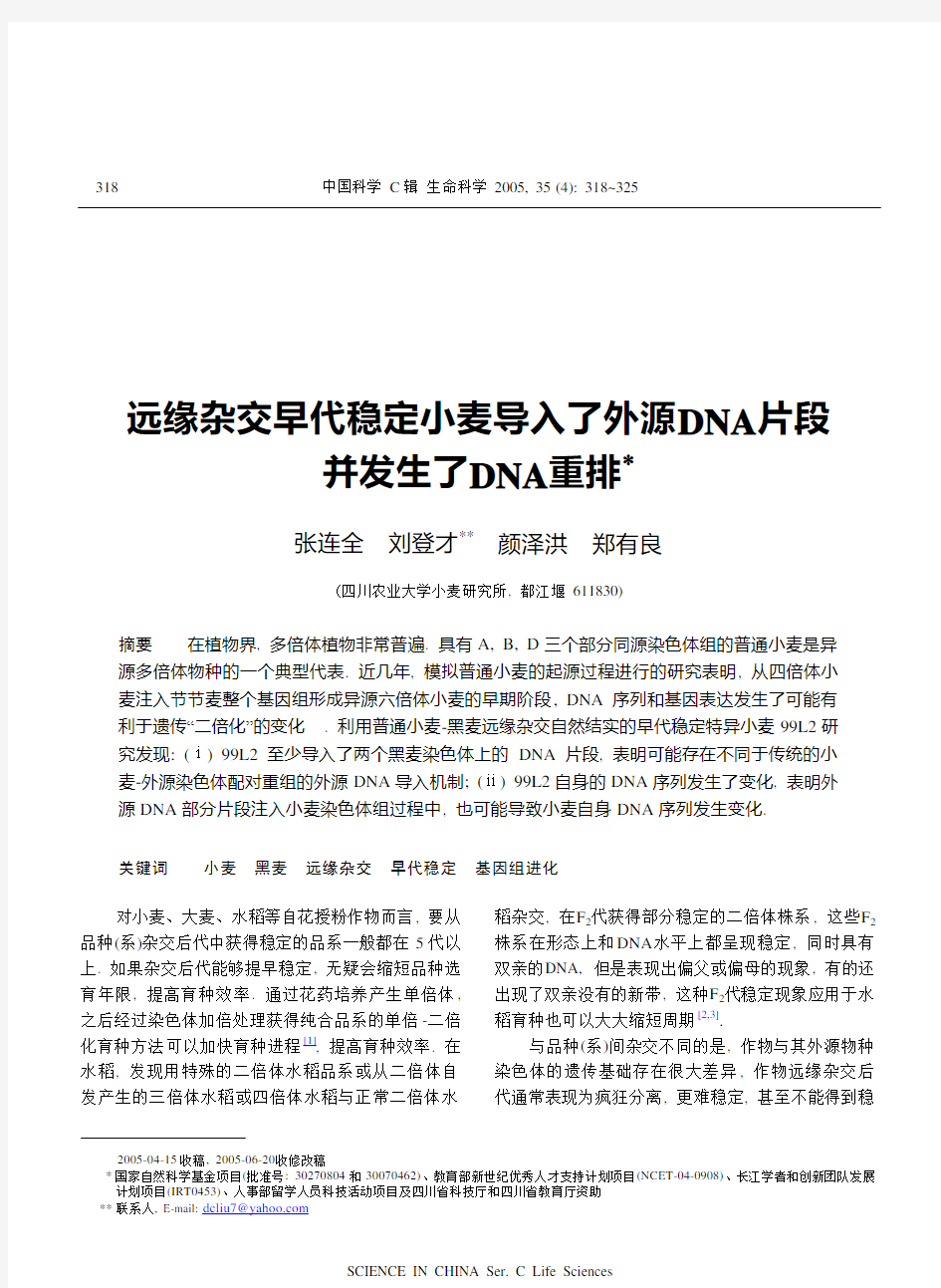

(1) 黑麦亚端部特异序列扩增及DNA片段测序结果分析: 选用黑麦亚端部特异序列pAW161设计的引物[12], 对99L2及其亲本进行扩增. 结果表明, 该引物在99L2中扩增出与秦岭黑麦相同的一条分子量约为350 bp的带纹, 而在新中长中没有扩增产物(图1), 表明99L2这条带纹可能是来自秦岭黑麦染色体亚端部的一段DNA序列. 重新对99L2和秦岭黑麦分别PCR扩增, 将其产物克隆. 分别将3个阳性克隆测序. 测序结果表明这段序列长348 bp(图2), 99L2的序列(GenBank登录号: AY952859)与秦岭黑麦的序列(GenBank登录号: AY952860)完全相同, 证明99L2这段348 bp长的DNA片段来自秦岭黑麦, 即秦岭黑麦的这段重复序列被转移到99L2中.

图1 黑麦亚端部特异序列扩增结果

1示新中长; 2示99L2; 3示秦岭黑麦

在互联网上采用NCBI的BLASTN程序进行序列相似性搜索, 发现此348 bp序列与黑麦亚端部的重复序列家族pSc200具有最高的同源性, 与来自黑麦品种Onohoiskayia的序列Z54189.1相同率为97% (ex-pect=e?169), 与来自黑麦品种Imperial的序列AY522380.1相同率为92% (expect=e?121).

(2) 99L2的Giemsa-C带和基因组原位杂交(GISH)分析检测: 对99L2进行Giemsa-C带鉴定, 可以确定99L2没有黑麦端部的特征带纹或其他黑麦特征带; 99L2的带型与普通小麦相比, 没有明显差别; 随后, 用秦岭黑麦基因组DNA作探针, 中国春基因组DNA作封阻, 对99L2进行基因组原位杂交分析, 结果没有检测到任何杂交信号.

2.3 99L2及其亲本的生化标记比较

与亲本相比, 99L2具有秦岭黑麦染色体长臂1RL上的高分子量黑麦亚基Sec-3和2RS上的基因

SCIENCE IN CHINA Ser. C Life Sciences

第4期

张连全等: 远缘杂交早代稳定小麦导入了外源DNA 片段并发生了DNA 重排 321

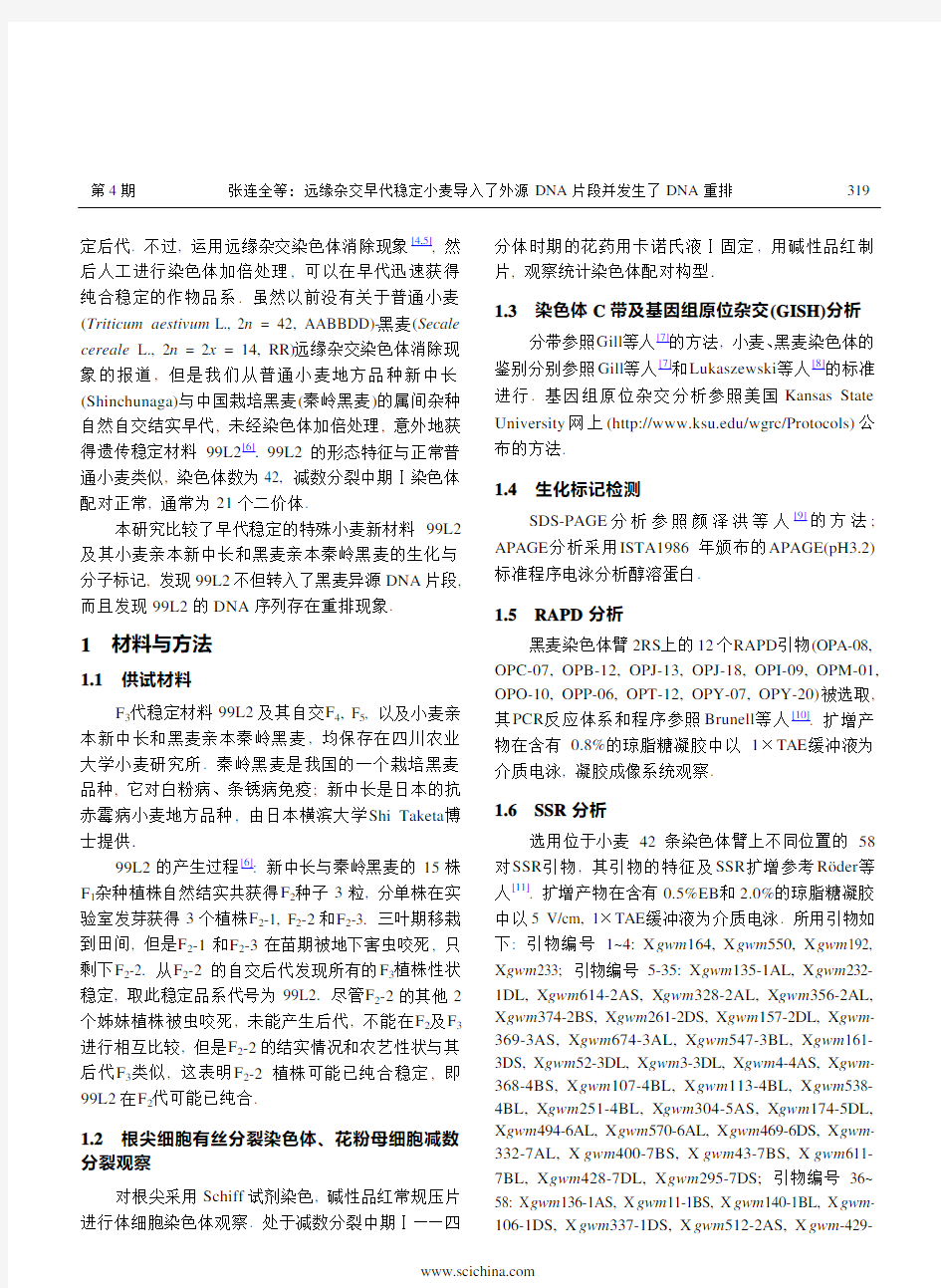

图2 秦岭黑麦亚端部特异序列

边框表示引物序列; 下划粗线表示正向重复序列; 其他下划线表示不同的反向重复序列

Sec-2位点编码的75 K γ-secalin 亚基[13](图3), 这表明

黑麦1RL 和2RS 上相应的DNA 片段转入了小麦. 同时, 小麦亲本新中长的1DL 和1BL 染色体臂上的2个高分子谷蛋白亚基带纹消失了. 醇溶蛋白分析表明, 99L2与亲本新中长比较发现: 在α, β和ω区的一些带消失, 而在α, β, γ和ω区出现了一些新带, 在γ区出现位置变化的带, 表明小麦第1或第6同源群染色体短臂上与醇溶蛋白表达相关的DNA 序列发生了变化(图

4).

图3 99L2及其亲本秦岭黑麦和新中长的谷蛋白电泳图谱

1示新中长; 2示99L2; 3示秦岭黑麦; 细箭头分别示转入99L2的黑麦亚基HMW secalin, 75 K γ-secalin; 粗箭头示99L2中消失的亚基

2.4 99L2及其亲本的RAPD 比较

选用12个RAPD 引物[10], 对99L2及其亲本进

图4 99L2及其亲本秦岭黑麦和新中长的醇溶蛋白电泳

图谱

1示中国春; 2示新中长; 3示99L2; 4示秦岭黑麦; 短箭头示99L2消失

的带; 长箭头示新带; 无尾箭头示位置变化的带

行扩增. 结果表明, OPB-12, OPC-07, OPI-09, OPJ-13, OPT-12, OPJ-18, OPM-01, OPY-07, OPY-20等9个引物在99L2和新中长扩增出了相同的条带, 其中的7个引物在99L2和秦岭黑麦扩增出完全不同的条带, 2个引物在99L2和秦岭黑麦扩增的条带部分相同, 而这些相同的条带在新中长中也存在, 所以, 不能确定99L2中的相应条带是来自秦岭黑麦还是新中长. 用

https://www.doczj.com/doc/6f5179586.html,

322中国科学C辑生命科学第35卷

引物OPO-10, 在材料99L2中除了扩增出新中长的带纹, 还扩增出与秦岭黑麦位置类似的一条带纹(图5, 带纹1). 但是, 对99L2和秦岭黑麦此带纹进行回收、纯化并克隆测序, 结果表明, 99L2与秦岭黑麦的此带纹在DNA组成序列上不相同(分别见GenBank登录号AY954973, AY954974, 二者相同率仅为51%), 表明99L2的这条带不是来自秦岭黑麦.

用引物OPA-08, OPP-06在99L2中扩增出了新中长和秦岭黑麦均不存在的条带, 用引物OPO-10在500~750 bp之间扩增出了一条比新中长相应位置分子量更小的带(图5, 带纹2), 这些结果表明, 与其小麦亲本相比, 99L2的DNA序列发生过改变. 进一步回收、纯化并克隆测序结果表明, OPO-10在99L2中扩增出的新带纹(图5, 带纹2)具有642 bp, 是小麦转座子Angela-2长末端重复的一部分(GenBank登录号: AY954977), 表明99L2的这条新带可能来自转座子活动.

图5 引物OPO-10的RAPD扩增结果

1示新中长; 2示99L2; 3示秦岭黑麦; 带纹1示99L2与黑麦分子量类似的带纹; 带纹2示99L2扩增的分子量比新中长较小的1条带

2.5 99L2及其亲本的SSR比较

选用位于小麦21条不同染色体臂上的58对SSR 引物[11], 对99L2及其亲本进行扩增. 除4对引物(引物编号1~4)在99L2及其亲本中都没有扩增产物外, 其余的54对引物在小麦材料99L2和亲本新中长均有扩增产物; 同时, 有23对引物在秦岭黑麦无扩增产物. 表明来自小麦的SSR引物有很大一部分(27/58 = 47%)不能在黑麦中扩增出产物, 即许多小麦的SSR引物没有“可转移性”, 不能在黑麦中被应用.

在小麦材料99L2和亲本新中长有扩增产物的54对引物中, 有31对引物(引物编号5~35, 占31/54 = 57%)在99L2和新中长扩增出完全相同的条带, 剩下的23对引物(引物编号36~58, 占43%)在99L2和新中长扩增出了有差异的条带, 表明新中长的相应SSR 引物揭示的17个染色体臂上的DNA序列与99L2相比, 发生了变化. 这种变化表现在: (ⅰ) 亲本新中长的带纹在99L2中被丢失; (ⅱ) 在99L2扩增出亲本没有的新带; (ⅲ) 99L2与其亲本新中长的带纹位置表现不同(图6).

图6 微卫星引物Xgwm337(左), Xgwm234(右)的扩增结果1示新中长; 2示99L2; 3示秦岭黑麦

与小麦亲本新中长和黑麦亲本相比, 位于小麦4B染色体长臂的引物X gwm6-4BL在99L2与秦岭黑麦扩增出位置相同的一条带(图7), 但对这条SSR带纹分别进行回收、纯化并克隆测序结果表明, Xgwm-6在99L2 (AY952872, 197 bp长)与秦岭黑麦(AY954981)位置相同带纹的DNA序列并不相同, 表明这条带并不是来自秦岭黑麦. 99L2的这段DNA序列可能是其亲本新中长SSR序列(AY952871, 173 bp长)中的12个GA重复单元增加而产生的新带纹, 因为用Xgwm- 6在新中长扩增出的173 bp带纹与99L2的197 bp带纹仅在SSR重复区有12个GA重复单元不同, 而其他的序列完全一样.

图7 微卫星引物Xgwm6的扩增结果

1示新中长; 2示99L2; 3示秦岭黑麦; 箭头分别示99L2与秦岭黑麦位置相同的197 bp带纹, 新中长173 bp带纹

SCIENCE IN CHINA Ser. C Life Sciences

第4期张连全等: 远缘杂交早代稳定小麦导入了外源DNA片段并发生了DNA重排323

3 讨论

3.1 99L2导入了黑麦DNA片段

与其亲本相比, 99L2成熟时小穗的颖壳硬且紧包种子, 难脱粒, 生育期大大偏晚, 植株偏高, 穗子变长, 抗条锈病等形态特征倾向黑麦[6]. Lukaszewski 等人[14]认为颖壳硬且紧包种子导致难脱粒性状受位于黑麦染色体臂2RS的Gt基因控制, 植株偏高也与2R有关[15], 形态学资料表明99L2具有2RS上的遗传物质. 本研究谷蛋白分析表明黑麦2R染色体短臂上的基因Sec-2位点编码的75K γ-secalin亚基转入了99L2中. Sec-2在2RS上靠近端部的端带, 而Gt基因位于近端部与Sec-2的遗传距离大约在10 cM[13,14]. 但是, Giemsa-C带分析没有检测到任何黑麦染色体端部的特征带, 表明2RS端部的特征带不存在. 奇怪的是, GISH分析黑麦遗传物质时, 也未能检测到任何黑麦染色体片段. 在Lukaszewski等人[14]对2R的研究中甚至发现, 用C带检测到黑麦的特征带, 用分子标记也发现黑麦的遗传物质, 但用GISH却不能检测到黑麦遗传物质, 这似乎不能用外源染色体片段太小来解释. 大量研究表明, 在黑麦的2R染色体表现出十分特殊的行为, 例如: (ⅰ) 即使在Ph1缺失的情况下, 2RS几乎不与小麦的染色体发生配对[16]; (ⅱ) 2RS端部异染色质区易发生缺失[17]; (ⅲ) 2R染色体最容易发生DNA序列重排[18]; (ⅳ) 最容易发生错分裂[8]等. 但还没有证据表明这种易变化等特殊染色体行为与GISH未能检测到2RS遗传物质有关.

与亲本相比, 99L2具有秦岭黑麦1RL上的高分子量黑麦亚基Sec-3[13], 表明黑麦1RL上相应的遗传物质也转入了小麦. 此外, 99L2也导入了秦岭黑麦染色体亚端部重复序列, 但是本研究还不能判定导入了黑麦的哪些(个)染色体重复序列.

3.2 99L2导入黑麦DNA片段及早代稳定的机制

至少2个不同黑麦染色体上的遗传物质同时导入小麦新中长, 并在早代获得稳定材料99L2, 这难以用传统的减数染色体配对、交换产生易位的远缘杂交转移外源遗传物质的遗传重组机制来得到合理解释, 因为: (ⅰ) 根据小麦Giemsa-C带带型[7]和SSR遗传图谱[11], 本研究结果未能证明由于存在小麦-黑麦的臂间(或大片段)易位而导致的99L2小麦染色体臂(或大片段)缺失; (ⅱ) 新中长与秦岭黑麦的部分同源染色体配对水平很低, 几乎没有环状二价体配对构型(资料未提供), 因此在短世代内同时发生两个以上位点的纯合小片段易位是很难的. 前人的研究发现, 在玉米[5,19]、水稻[20]等与外源染色体不配对的更远缘杂交也能转入外源遗传物质并获得遗传稳定的材料, 例如在玉米与磨擦禾的杂交后代发现有的后代的染色体完全恢复为玉米的(2n = 20), 但有些性状来自磨擦禾的[19]. 此外, 利用: (ⅰ) 染色体消除型远缘杂交[4,5,21~23]; (ⅱ) 不对称体细胞杂交[24~26]; (ⅲ) 杀配子基因导致染色体不稳定[27]; (ⅳ) 花药培养[28,29]; (ⅴ) 单体附加导致染色体不稳定[15,28,29]; (ⅵ) 花粉管通道技术等DNA直接导入法等导入外源DNA片段, 也很难用传统的染色体配对-交换易位的遗传重组理论来解释. 周光宇等人[20]提出在染色体水平以下部分DNA片段杂交的假说来解释导入外源DNA的另类机制. 与远缘杂交不同的是, 在水稻品系间杂交也获得了具有双亲DNA、表现出偏父或偏母现象的早代稳定株系[2,3]. Wang等人[3]推测其机理是由于体细胞联会产生染色体重组并产生纯合细胞导致杂合性丢失.

小麦-黑麦远缘杂交与其他远缘杂交相比, 具有一些不同的特别之处. 例如, 亓增军等人[30]发现中国小麦地方品种辉县红与中国栽培黑麦荆州黑麦杂种F1有较高的自交结实率, 其自交结实的13个F2植株的染色体变幅为42~51条; 罗明诚等人[31]也发现中国小麦地方品种小鱼儿麦与栽培黑麦冬黑麦杂种F1有较高的自交结实率, 其自交结实的4个F2植株的染色体变幅为40~44条, 同时表明细胞融合和细胞并合可能与之有关. 这些研究表明了在小麦-黑麦远缘杂交自交后代获得具有42条染色体的遗传稳定小麦的可能性. 事实上, 目前在全世界小麦育种中被广泛应用并取得巨大成功的小麦-黑麦1BL/1RS易位系来自小麦品系Riebesel 47-51, 而此品系就是通过小麦材料Lembkes Obotriten与栽培黑麦Petkus Roggen杂交, 然后从其自交后代中创制出来的[32].

尽管存在上述现象, 但在小麦-黑麦远缘杂交自交的早世代就稳定, 并导入黑麦DNA获得小麦材料99L2的机制仍然不清楚. 99L2的产生过程可能包括

https://www.doczj.com/doc/6f5179586.html,

324中国科学C辑生命科学第35卷

几步: 首先是小麦-黑麦杂交获得具有染色体组的ABDR (2n = 28) F1单倍体. 然后, 秦岭黑麦DNA片段插入小麦亲本新中长DNA中, 秦岭黑麦其他的DNA 被消除, 得到具有新中长ABD染色体组和秦岭黑麦DNA片段的单倍体. 最后, 通过染色体加倍获得具有AABBDD染色体组和秦岭黑麦DNA片段的小麦99L2. 从99L2的发生过程推测, 可能存在一种特殊的染色体组加倍方式, 导致遗传组成上迅速纯合稳定, 这样的纯合材料在遗传研究, 特别是在揭示细微差异的分子水平上的研究有特殊的利用价值.

3.3 99L2导入黑麦DNA的同时, 小麦自身DNA 序列发生了变化

在植物界, 多倍体植物非常普遍. 具有A, B, D 三个部分同源染色体组的普通小麦是异源多倍体物种的一个典型代表, 它是大约在8500年前以四倍体小麦为母本与节节麦为父本天然杂交, 然后通过染色体加倍形成的. 通过模拟普通小麦的起源, 发现从具AABB染色体组的四倍体小麦注入DD染色体组的节节麦形成六倍体小麦的早期阶段, 不同类型的DNA序列发生了变化[33,34], 这可能有利于实现新合成物种快速进化. DNA序列在不同染色体组之间迅速变化会造成不同染色体组间的进一步快速分化, 这有利于染色体的二倍体化行为, 即在减数分裂中期染色体配对只发生在来自同染色体组的同源染色体之间, 来自不同染色体组之间的部分同源染色体间不发生配对, 这利于同源染色体间的准确配对和分离, 从而保证染色体正常行为. 同时, 新合成异源多倍体物种中, 在基因表达水平上亦发生了迅速变化[33~36], 这可能有利于基因表达的遗传二倍化, 并可使遗传行为更加协调. 这些变化在其他异源多倍体植物中也是一个比较普遍的现象.

本研究对具有AABBDD染色体组的普通小麦与具有R染色体组的黑麦远缘杂交早代稳定材料进行的研究发现, 即使不是整个R染色体组, 而是外源DNA 部分片段注入小麦染色体组过程中, 也可能导致小麦自身DNA序列发生变化. 99L2与其小麦亲本新中长相比, 生物化学和DNA分子证据都表明了99L2小麦DNA序列发生了变化: (ⅰ) SSR分析发现, 位于染色体臂上不同位置的大约43%的引物检测到了变化, 与SSR遗传图谱[11]比较, 这种变化可以在染色体的端部、中部、近着丝点处等任何位置. 这种变化表现在: 一是小麦亲本扩增的带纹在99L2中被丢失(带纹数量减少), 或在99L2扩增出小麦亲本没有的新带(带纹数量增加). 这种现象也出现在小麦与黑麦杂交合成的异源多倍体——小黑麦中[37], 以及在四倍体小麦与节节麦人工合成的异源六倍体小麦中[38], 这种变化可能与SSR引物序列的改变有关; 二是带纹数量不变, 但99L2与其亲本新中长的带纹位置表现不同, 这种变化是由SSR重复区的重复单元变异造成, 可能与DNA replication slippage有关(未发表资料); (ⅱ) RAPD的变化可能部分与转座子活动有关; (iii) 高分子量谷蛋白亚基带纹消失及醇溶蛋白带纹的变化, 可能与远缘杂交导致相应蛋白表达相关序列发生变化所致. 研究表明, 谷蛋白亚基的基因间隔区主要由转座子构成[39~41], 易导致DNA序列发生变化, 一些醇溶蛋白位点区域容易发生DNA高频率重组[42]. 小麦自身DNA序列的这种变化也可能与外源DNA片段注入后的遗传协调和遗传稳定性有关.

致谢感谢四川农业大学小麦研究所细胞室舒焕麟副研究员对Giemsa-C带和原位杂交技术的建议和帮助.

参考文献

1 Hu H, Xi Z Y, Wang X Z, et al. Chromosome engineering in the

Triticeae using pollen-derived plants. In: Zhuang Q S, Xin Z Y, eds. Proc 8th Int Wheat Genet Symp. Beijing: Chinese Agricultural Scientech Press, 1993. 577~580

2 杨瑶君, 汪旭东, 吴先军, 等. 一种新型水稻的研究进展(综述).

作物学报, 2003, 29(5): 719~724

3 Wang R R C, Li X M, Chatterton N J. Loss of heterozygosity and

accelerated genotype fixation in rice hybrids. Genome, 1999, 42: 789~796[DOI]

4 李大玮, 欧阳平, 邱纪文, 等. 染色体消失法在小麦育种中的

应用. 农业生物技术学报, 2000, 8(1): 17~21

5 孙敬三, 陈纯贤, 路铁刚. 禾本科植物染色体消除型远缘杂交

的研究进展. 植物学通报, 1998, 15(1): 1~7

6 刘登才, 郑有良, 魏育明, 等. 将秦岭黑麦遗传物质导入普通

小麦的研究, 四川农业大学学报, 2002, 20(2): 75~77

7 Gill B S, Friebe B, Endo T R. Standard karyotype and nomencla-

ture system for description of chromosome bands and structural abberation in wheat (Triticum aestivum L.). Genome, 1991, 34: 830~839

SCIENCE IN CHINA Ser. C Life Sciences

第4期

张连全等: 远缘杂交早代稳定小麦导入了外源DNA 片段并发生了DNA 重排 325

26 向凤宁, 夏光敏, 陈惠民. 小麦与燕麦不对称体细胞的研究.

中国科学, C 辑, 2002, 32(4): 299~325[摘要] [PDF]

8 Lukaszewski A J, Gustafson J P. Translocations and modifications of chromosomes in Triticale × wheat hybrids. Theor Appl Genet, 1983, 64: 239~248[DOI]

27 Shi F, Endo T R. Genetic induction of structural changes in barley

chromosomes added to common wheat by a gametocidal chromo-some derived from Aegilops cylindica . Genes Genet Syst, 1999, 74: 49~54[DOI]

9 颜泽洪, 万永芳, 刘坤凡, 等.一种新型高分子量谷蛋白亚基的鉴定及其与同源蛋白氨基酸序列的差异. 科学通报, 2001, 46(17): 1454~1459[摘要] [PDF]

10 Brunell M S, Lukaszewski A J, Whitkus R. Development of arm

specific RAPD markers for rye chromosome 2R in wheat. Crop Sci, 1999, 39: 1702~1706

28 张文俊, Snape J W. 分子标记定位黑麦6R 染色体上的抗小麦白

粉病基因. 科学通报, 1995, 40(24): 2274~2276

29 胡 含, 张相岐, 张文俊, 等. 花粉小麦染色体工程. 科学通报,

1999, 44(1): 6~11

11 R?der M S, Korzun V, Wendehake K, et al. A microsatellite map

of wheat. Genetics, 1998, 149: 2007~2023

30 亓增军, 庄丽芳, 刘大钧,等. 将荆州黑麦种质导入栽培小麦的

研究(I). 南京农业大学学报, 2000, 23(4): 1~4

12 Bourdoncle W, Ohm H W. Fusarium head blight-resistance wheat

line ‘Bizel’ does not contain rye chromatin. Plant Breed, 2003, 122: 281~282[DOI]

31 罗明诚, 颜 济, 杨俊良. 小麦-黑麦杂种F 1花粉细胞中的细胞

融合现象及非整倍体的产生. 四川农业大学学报, 1992, 10(4): 612~622

13 Shewry P R, Bradberry D, Franklin J, et al. The chromosomal lo-cations and linkage relationships of the structural genes for the prolamin storage proteins (secalins) of rye. Theor Appl Genet, 1984, 69: 63~69

32 Rabinovich S V. Importance of wheat-rye translocation for breed-ing modern cultivars of Triticum aestivum L. Euphytica, 1998, 100: 323~340[DOI]

33 Liu B, Wendel J F. Non-Mendelian phenomena in allopolyploid

genome evolution. Curr Genomics, 2002, 3: 489~506[DOI] 14 Lukaszewski A J, Rybka K, Korzun V, et al. Genetic and physical

mapping of homoeologous recombination points involving wheat chromosome 2B and rye chromosome 2R. Genome, 2004, 47: 36~45[DOI]

34 Feldman M, Liu B, Segal G, et al. Rapid elimination of low-copy

DNA sequences in polyploid wheat: a possible mechanism for differentiation of homoeologous chromosomes. Genetics, 1997, 147: 1381~1387

15 任正隆, 张怀琼. 小麦-黑麦染色体小片段易位的诱导. 中国科

学, C 辑, 1997, 27(3): 258~263

16 Naranjo T, Fernández-Rueda P. Homoeology of rye chromosome

arms to wheat. Theor Appl Genet, 1991, 82: 577~586

35 Kashkush K, Feldman M, Levy A A. Gene loss, silencing and ac-tivation in a newly synthesized wheat allotetraploid. Genetics, 2002, 160: 1651~1659

17 May C E, Appels R. Rye chromosome translocations in hexaploid

wheat: A re-evaluation of the loss of heterochromatin from rye chromosomes. Theor Appl Genet, 1980, 56: 17~23

36 He P, Friebe B R, Gill B S, et al. Allopolyploid alters gene ex-pression in the highly stable hexaploid wheat. Plant Mol Biol, 2003, 52: 401~414[DOI]

18 Alkhimova A G, Heslop-Harrison J S, Shchapova A I, et al. Rye

chromosome variability in wheat-rye addition and substitution lines. Chromosome Res, 1999, 7: 205~212[DOI]

37 Kuleung C, Baenziger P S, Dweikat I. Transferability of SSR

markers among wheat, rye, and triticale. Theor Appl Genet, 2004, 108: 1147~1150[DOI]

19 Harlan J R, Dewet J M J. Pathways of genetic transfer from Trip-sacum to Zea mays Maize. Proc Natl Acad Sci USA, 1977, 74(8): 3494~3497

38 张连全, 刘登才, 颜泽洪, 等. 在六倍体小麦的异源多倍化早

期微卫星侧翼序列迅速发生了改变. 中国科学, C 辑, 2004, 34(2): 121~128[摘要] [PDF]

20 周光宇, 龚蓁蓁, 王自芬. 远缘杂交的分子基础—— DNA 片段

杂交假设的一个论证. 遗传学报, 1979, 6(4): 405~413

39 Wicker T, Yahiaoui N, Guyot R, et al. Rapid genome divergence at

orthologous low molecular weight glutenin loci of the A and A m genomes of wheat. Plant Cell, 2003, 15: 1186~1197[DOI] 21 陈纯贤, 朱立煌, 孙敬三. 玉米特异DNA 通过有性杂交导入

小麦DH 后代的分子证据. 中国科学, C 辑, 1997, 27(5): 432~ 437

40 Kong X Y, Gu Y Q, You F M, et al. Dynamics of the evolution of

orthologous and paralogous portions of a complex locus region in two genomes of allopolyploid wheat. Plant Mol Bio, 2004, 54(1): 55~69[DOI]

22 毛 龙, 周 清, 王显平, 等. 高秆野生稻与栽培稻杂交后代

的RFLP 分析. 植物学报, 1994, 36(1): 11~18

23 邱纪文, 金德敏, 李传友, 等. 通过远缘杂交将鸭茅状磨擦禾

DNA 片段导入普通小麦基因组的分子证据. 科学通报, 1999, 44(20): 2162~2165

41 Gu Y Q, Coleman-Derr D, Kong X Y, et al. Rapid genome evolu-tion revealed by comparative sequence análisis of orthologous re-gions from four Triticeae genomes. Plant Physiol, 2004, 135: 459~470[DOI]

24 王 晶, 向凤宁, 夏光敏, 等. 利用不对称体细胞杂交向小麦转

移高冰草染色体小片段. 中国科学, C 辑, 2004, 34(2): 113~120[摘要] [PDF]

25 周爱芬, 夏光敏, 陈惠民, 等. 普通小麦与簇毛麦对称及不对

称体细胞杂交的比较. 中国科学, C 辑, 2001, 31(4): 298~305 [摘要] [PDF]

42 Spielmeyer W, Moullet O, Laroche A, et al. Highly recombino-genic regions at seed storage protein loci on chromosome 1DS of Aegilops tauschii , the D-genome donor of wheat. Genetics, 2000, 155: 361~367

https://www.doczj.com/doc/6f5179586.html,

09级种子科学与工程1班赵信林20092423 一、小麦育种中各项技术的应用。 1 、转基因技术在小麦育种中的应用 虽然转基因技术已经趋于成熟.但要获得稳定遗传的转基因小麦仍很困难。基因枪法是转基因的主要方法;花粉管通道法在我国得到了普遍应用,并具有较好的效果;农杆菌法的转化效率仍有待提高。应用转基因技术对小麦性状的改良主要包括:抗病性、抗寒(冻)性、抗旱性、抗穗发芽以及品质性状。 2 、分子标记技术在小麦遗传育种中的应用 2.1 标记和定位目的基因利用分子标记进行遗传连锁分析可将QTL定位,并借助与QTL连锁的分子标记在育种中对有关的QTL遗传动态进行跟踪,进而提高对数量性状优良基因型选择的准确性和预见性。 2.2 构建遗传图谱遗传图谱的构建是对基因组系统研究的重要内容和基础,也是小麦育种和分子克隆等应用研究的理论依据。 2.3 鉴定标记外源染色体片段分子标记技术在鉴定外源染色体片段方面有着广泛的应用。它不仅可以鉴别外源染色体片段,还可以对其携带的外源基因进行标记和定位。 2.4 种质资源鉴定传统的种质资源鉴定方法是建立在表型与杂交基础之上的,不同程度上均带有一定的人为性,而且耗时耗力,效率与准确度均不高。分子标记的引入应用为这一研究工作提供了一个强有力的工具,极大地提高了种质资源鉴定的成效与准确性。 2.5 分子标记辅助育种目前 小麦的许多重要性状都已获得了分子标记,包括与抗病、抗逆有关的质量性状和与产量、品质有关的数量性状。在小麦育种过程中利用这些与目标基因紧密连锁的分子标记进行辅助选择,可以大大提高选择效率、缩短育种年限,有着很大的优越性。 3远缘杂交在小麦育种中的应用 随着小麦育种水平的提高,现有种质源显得日益贫乏,利用近缘种属导入有利基因,创造新的种质资源,是目前小麦育种的一项重要工作。小麦族近缘属植物中具有多种多样的、普通小麦所不具备的而为育种发展所需要的重要性状基因,如蛋白质含量高、抗病、抗逆等优良性状.通过远缘杂交,把小麦近缘属植物的有益基因转移到小麦中去,克服或弥补常规育种遗传资源不足的缺点,是提高小麦育种水平的有效途径。小麦远缘杂交方面已经取得了巨大成就培育出了一系列小麦新品种。 4利用太谷核不育小麦进行小麦回交育种 用普通小麦与太谷核不育株杂交或回交, 其后代仍然会出现一半可育株和一半不育株, 可育株不再分离为不育株。优良的可育株经过选择稳定后, 可作为良种加以利用, 可免去人工杂交。用太谷核不育小麦进行回交, 一方面亲本的绝大数优良基因较为容易继承; 另一方面, 亲本个别的优良基因也容易获得选优汰

小麦的有性杂交技术实验 一、目的: 了解小麦的花器结构和开花习性,掌握小麦的有性杂交技术. 二、实验原理 小麦是自花授粉作物,通常自然异交率极低,为了提高育种效率,促进品种间的基因重组,进行小麦的人工有性杂交是小麦育种中最常用的方法。㈠小麦的花器构造小麦属复穗状花序,由许多互生的小穗组成,小穗基部着生两个护颖和3-9 朵小花,但正常发育的都是基部的2-5 朵小花,小穗上部的小花往往退化。 每朵小花自外向里有外颖、内颖各1 片;鳞片2 个;雄蕊(花丝、花药)3 个;雌蕊(子房、柱头、花柱)1 个,呈羽毛状分裂。外颖顶端有芒或无芒㈡开花习性小麦多数品种为开颖授粉,也有少数闭颖授粉。通常小麦抽穗2-4 天开花(有的当天就开花,也有的抽穗10 天才开花),小麦的开花昼夜进行,其开花的高峰期随地区、品种、当时温、湿度有所差异。通常一天有两个高峰,上午8-11 时,下午约2-6时开花最盛,小麦开花的最适温度18-23E,最适相对湿度70-80%, 小麦花粉在田间条件下的生活力约20分钟。小麦的开花顺序,就全株而言先主穗后分蘖穗;同一穗上,先中部的小穗,然后依次向上、向下两端开放;就一个小穗而言,先基部第一朵小花,然后依次向上,全穗开花约3-5 天。 小麦开花时,鳞片吸水膨胀,迫使外颖张开,同时花丝迅速伸长并伸出颖片外,花粉囊破裂而散粉,一朵小花开花时间很短,大约15-20分钟,开花后花粉落在柱头上1-2 小时开始萌发 三、所需用品 1.用品试验地种植的小麦品种,镊子、剪刀、75%的酒精、透明纸袋、纸牌回形针、小杯。 四、操作方法 1. 普通法(1 )选穗整穗 根据确定的杂交组合,在母本群体内选择典型、健壮植株的主茎穗(刚抽出叶鞘、花药呈绿色)用镊子去掉穗基部和顶部发育不良的小花每穗留中部10个发育较一致的小穗. 用镊子将小穗的上部小花去掉,只留基部外侧两朵发育好的小花. 全穗约留20 朵左右小花 2.去雄套袋 去雄时用左手大拇指和中指夹住麦穗,用食指轻压外颖的顶部使内外颖分开,右手用镊子插入内外颖的合缝里,轻轻镊出三个雄蕊(注意:不要夹破花药和碰伤柱头). 去雄工作应从穗的一侧由下而上顺序进行,去完一侧再进行另一侧,不能遗漏. 去雄时如发生花药破裂(或花药呈黄色)这朵花应剪去,应用酒精擦净镊子,以免发生串粉现象. 去雄完毕,即刻套袋隔离. 挂号标牌 3.授粉: 在去雄后1-3天内进行授粉,结实率较高。授粉以上午8时以后(8-11时)4 时以前开花较盛时为宜,授粉前先检查柱头有无损伤。如柱头已呈羽毛状分叉、有光泽,表明正是授粉适期。采集成熟的父本花粉(花药金黄色,有花粉散出)于小杯(或纸上)中,然后立即用授粉器(将花粉)依次放入每朵去雄的花内,全穗授粉后将纸袋套好,牌上写上父本名称,授粉日期,10 天后将纸袋去掉。㈡“小麦捻调穗”杂交法

泰山学院 本科毕业论文 小麦远缘杂交的应用 所在学院生物与酿酒工程学院 专业名称生物科学 申请学士学位所属学科理学 年级二〇〇八级 学生姓名、学号刘汉伟 2008120116 指导教师姓名、职称于伟丽讲师 完成日期二〇一二年五月

摘要 摘要 远缘杂交育种是小麦育种中的一条重要途径,它可以把小麦近缘属植物的外缘有益基因导入栽培小麦,从而丰富小麦的遗传基础,杂交育种得到了较快的发展,从育种目标的研究,到亲本的选配和杂交后代的处理等都得到了完善,并取得了较大的成就,为小麦生产做出了较大贡献。随着社会的发展和人口的增长,小麦产粮潜力需进一步提高。本文根据对近年来小麦远缘杂交的进展情况作简要综述分析,以期能为在小麦育种及生产上利用提供数据。 关键词:远缘杂交,小麦,应用 I

Abstract ABSTRACT Distant hybridization is an important way of wheat breeding. It can transfer the outer edge of beneficial genes of the wheat's relative species into cultivated wheat in order to enrich the genetic basis of the wheat. There has been a remarkable improvement on the parental selection. The research on the purpose of breeding and the management on the hybrids has gotten the rapid development in the past years , human beings also obtain tremendous success on other fields of cross-breeding with wheat. These tremendous achievement on the hybridization breeding make great contributions to the production of wheat. With the development of society and the increase in population, the potential to increase the yield of wheat needs further improvement in haste . This paper is devoted to a brief analysis of the progress of distant hybridization in wheat in recent years and by this research and analysis it can provide some valuable data for the use of wheat breeding and production . Key words : distant hybridization ,wheat ,apply II

318 中国科学 C 辑 生命科学 2005, 35 (4): 318~325 远缘杂交早代稳定小麦导入了外源DNA 片段 并发生了DNA 重排 * 张连全 刘登才** 颜泽洪 郑有良 (四川农业大学小麦研究所, 都江堰 611830) 摘要 在植物界, 多倍体植物非常普遍. 具有A, B, D 三个部分同源染色体组的普通小麦是异源多倍体物种的一个典型代表. 近几年, 模拟普通小麦的起源过程进行的研究表明, 从四倍体小麦注入节节麦整个基因组形成异源六倍体小麦的早期阶段, DNA 序列和基因表达发生了可能有利于遗传“二倍化”的变化. 利用普通小麦-黑麦远缘杂交自然结实的早代稳定特异小麦99L2研究发现: (ⅰ) 99L2至少导入了两个黑麦染色体上的DNA 片段, 表明可能存在不同于传统的小 麦-外源染色体配对重组的外源DNA 导入机制; (ⅱ) 99L2自身的DNA 序列发生了变化, 表明外源DNA 部分片段注入小麦染色体组过程中, 也可能导致小麦自身DNA 序列发生变化. 关键词 小麦 黑麦 远缘杂交 早代稳定 基因组进化 2005-04-15收稿, 2005-06-20收修改稿 * 国家自然科学基金项目(批准号: 30270804和30070462)、教育部新世纪优秀人才支持计划项目(NCET-04-0908)、长江学者和创新团队发展计划项目(IRT0453)、人事部留学人员科技活动项目及四川省科技厅和四川省教育厅资助 **联系人, E-mail: dcliu7@https://www.doczj.com/doc/6f5179586.html, 对小麦、大麦、水稻等自花授粉作物而言, 要从品种(系)杂交后代中获得稳定的品系一般都在5代以上. 如果杂交后代能够提早稳定, 无疑会缩短品种选育年限, 提高育种效率. 通过花药培养产生单倍体, 之后经过染色体加倍处理获得纯合品系的单倍-二倍化育种方法可以加快育种进程[1], 提高育种效率. 在水稻, 发现用特殊的二倍体水稻品系或从二倍体自发产生的三倍体水稻或四倍体水稻与正常二倍体水 稻杂交, 在F 2代获得部分稳定的二倍体株系, 这些F 2株系在形态上和DNA 水平上都呈现稳定, 同时具有双亲的DNA, 但是表现出偏父或偏母的现象, 有的还出现了双亲没有的新带, 这种F 2代稳定现象应用于水稻育种也可以大大缩短周期[2,3]. 与品种(系)间杂交不同的是, 作物与其外源物种染色体的遗传基础存在很大差异, 作物远缘杂交后代通常表现为疯狂分离, 更难稳定, 甚至不能得到稳 SCIENCE IN CHINA Ser. C Life Sciences

细胞免疫 1.感应阶段: T细胞 ⑴靶细胞对内源性抗原的加工、处理及递呈 ⑵CD8+T细胞对抗原的识别(双识别) ↗CDR1和CDR2识别MHC-Ⅰ类分子 TCR→CDR3识别抗原肽的T细胞表位 MHC限制性 2.反应阶段: ⑴T细胞的充分活化需要双信号 第一信号:抗原特异性信号 TCR —抗原肽-MHC-Ⅰ类分子复合物 CD8 —MHC-Ⅰ类分子 第二信号:协同刺激信号 CD28 —B7(CD80、CD86) CD2(LFA-2)—CD58(LFA-3) LFA-1 —ICAM-1 ⑵活化CTL细胞增殖、分化为效应性CTL 细胞的过程中需要Th1细胞辅助。 ⑶在CTL细胞的分化过程中也有记忆性 CTL细胞形成(疫苗接种的基础)。 3.效应阶段: ⑴CTL杀伤靶细胞的过程: 特异性识别与结合阶段 致死性打击阶段 靶细胞的裂解 ⑵CTL杀伤靶细胞的特点: 具有明显的特异性杀伤作用 对靶细胞的杀伤受MHC-Ⅰ类分子的限制 在短时间具有连续杀伤靶细胞的功能 (3)CTL杀伤靶细胞的机制: 穿孔素 颗粒酶系统 Fas/FasL介导的细胞凋亡 MHC限制性: T细胞受体(TCR)在识别APC细胞或者靶细胞上的Ⅰ型MHC分子所提呈的抗原肽时,不仅识别抗原肽,还要识别与抗原肽结合的MHC分子类型,此现象即MHC限制性(MHC restriction) 内源性抗原,胞内蛋白质被加工成抗原性肽段后被转运至内质网腔内,与Ⅰ型MHC分子形成MHC-抗原复合物,经高尔基体分泌的小泡运输至质膜上,Tc细胞通过TCR识别呈递于MHC分子表面的抗原肽,激活细胞免疫。 胞外抗原,Ⅱ型MHC分子的α、β链只有在结合形成异源二聚体时才具有相对稳定性,

龙源期刊网 https://www.doczj.com/doc/6f5179586.html, 小麦×玉米远缘杂交育种技术 作者:飞从志张文明孙永海 来源:《现代农业科技》2020年第15期 摘要 ; ;小麦×玉米远缘杂交,后代体细胞中父本染色体消失,经激素2,4-D诱导获得小麦单倍体植株,再经染色体加倍,获得纯合体,能够稳定遗传。本文论述了小麦×玉米远缘杂交育种的优势,介绍了其技术要点,对其应用前景进行了展望,以期为该技术的应用推广提供参考。 关键词 ; ;小麦;玉米;远缘杂交;育种技术 中图分类号 ; ;S512.1;S513 ; ; ; ;文献标识码 ; ;B 文章编号 ; 1007-5739(2020)15-0034- 01 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 开放科学(资源服务)标识码(OSID) 目前,分子生物学日益成熟,分子育种技术也随之发展,有力地提高了育种的质量。采用小麦亲本杂交后代与玉米进行远缘杂交,经2,4-D诱导和组织培养形成单倍体胚及植株,再经染色体加倍,结合分子标记技术,达到了单代纯化小麦新品系的能力[1-2]。虽然单倍体幼胚诱导受亲本、激素、光、温等多因素影响,但小麦与玉米远缘杂交能大大缩短小麦育种年限,加快育种进程,节省人力、物力,在小麦育种上有广阔的推广前景和现实意义。本文分析了小麦远缘杂交育种优势,阐述了小麦×玉米远缘杂交育种技术,展望了小麦×玉米杂交对高效改进小麦育种的巨大潜力和发展前景[3-4]。 1 ; ;不同育种方式比较 1.1 ; ;传统育种 按照常规育种程序,运用传统杂交育种方式对小麦品种进行基因改良,按基因分离规律和自由组合规律一般需要6~8年时间才能筛选出农艺性状相对整齐一致的稳定纯合群体,再经过多区域试验需要的时间更长,延长了培育时间与周期,且投入了大量资源,再加上自交后纯合品种依然存在各种缺点。由于多方面因素的影响,在选育过程中会有优良性状流失。 1.2 ; ;小麦单倍体育种 1.2.1 ; ;花药培养。现阶段,很多植物采取花粉、花药培养的方式培育出单倍体植株,禾本科作物(水稻、高粱、玉米等)也可采取这一方式培育出植株。同时,单倍体加倍技术的研究

探索先锋 —— —遗传学家李振声的故事“中国小麦远缘杂交之父 ” ○周跃建 李振声生于1931年2月,是山东淄博人。 李振声的童年是艰苦的,生在农家的他13岁时父亲去世,留下母亲一人抚养4个孩子。因为家庭贫困,李振声读高二的时候辍学,来到济南找工作,那时济南刚刚解放,一个偶然的机会,他在街上看到山东农学院在招生,并且可以提供学生上学期间的食宿。这对李振声来说真是巨大的吸引。 后来他参加了考试,被该院农学系录取。小时候挨饿的经历让李振声懂得粮食的珍贵,这也成为了他学习农业、从事农业研究的原动力。 1951年,李振声从山东农学院毕业后,被分配到中国科学院遗传选种实验馆(遗传研究所前身)工作。 1956年,李振声响应国家支援大西北的号召, 奔赴西

—陕西杨凌,在部一个名不见经传的小镇—— 中国科学院西北农业生物研究所开始了小麦育种的研究。 那一年,我国经历了历史上最严重的小麦条锈病大流行。这种被称为小麦“癌症”的病害,具有发生区域广、流行频率高、危害损失重的特点,会造成小麦产量的巨大损失,甚至绝收。 当时只有25岁的李振声忧心忡忡。他决定对小麦品种进行改良,为农民培育出优良抗病的小麦。李振声说:“变异的速度快,据25个国家统计条锈病平均5年半就能产生一个新的生理小种,而小麦育种的速度慢,8年才能育成一个小麦新品种。想研究出优良抗病的小麦,是一个世界性难题。” 李振声通过多年对牧草的研究,发现长穗偃麦草等具有非常好的抗病性。于是,李振声提出了通过远缘杂交将草的抗病基因转移给小麦,选育持久性抗病小麦品种的设想。 1964年的6月14日,对李振声来说是意义非凡的一天。小麦成熟前连续40天阴雨,结果那天突然放晴,一天的工夫,几乎所有的小麦都青干了。本来是一场天灾,但是李振声突然发现,有一个小偃麦杂种株系(小偃55)保持正常生长,穗叶茎呈金黄色,它的亲本长穗偃麦草也未青干,顿时他欣喜若狂。之

【中国小麦远缘杂交育种奠基人】远缘杂交育种 李振声:真正给我打分的是农民 年轻时的李振声在麦田里做实验 文·董峻 还有半个多月,北方的冬小麦就要陆续收获了。记者日前在河北南皮、天津静海、山东无棣等地看到,昔日的片片盐碱地上,如今 小麦长得壮实喜人,一派丰收景象。 把荒地变成良田的关键人物,是中科院院士、国家最高科技奖获得者、小麦育种学家李振声。 “要吃面,种小偃”,用野草杂交出小麦新品种 1956年,李振声响应国家支援大西北号召,离开北京赴陕西杨凌,进入当时的中国科学院西北农业生物研究所工作。那年,正赶 上严重的小麦条锈病大流行,有的地方小麦减产两到三成。李振声 受到很大触动,决心培育抗病小麦。但当时,他研究的方向是牧草。 “农民精心栽培小麦几千年,但小麦还是这么体弱多病;野草没人管,却长得很好。”李振声想,能不能通过小麦与牧草杂交来培 育抗病性强的小麦品种?他就此开始了对小麦远缘杂交的研究。 让两个风马牛不相及的物种杂交谈何容易——杂交不亲和、杂种不育和后代“疯狂分离”是三大难题。从外观上看,杂种分离的类 型很多,而且很不稳定,有时一个杂种看着很好,而下一代面目全 非了,为此,李振声带领课题组做了大量细胞遗传学研究。 1964年6月14日,在经历了连续40天阴雨后,天气忽然放晴。实验田里的1000多份杂种几乎全青干了,只有一个保持着金黄色, 这就是后来功勋卓著的小麦新品种“小偃6号”的祖父——“小偃 55-6”。此后,经过两次杂交,李振声带领课题组终于育成抗病、 高产、稳产、优质的小麦新品种“小偃6号”。

1979年,“小偃6号”开始参加区域试验,随后大面积示范推广。当时,陕西农村流传着“要吃面,种小偃”的说法。1985年,“小偃6号”获得国家发明一等奖。这个品种已成为我国小麦育种 的重要骨干亲本,衍生出50多个品种,累计推广3亿多亩,增产超150亿斤。 发动农业科技“黄淮海战役”改造中低产田 1987年,李振声被调回中国科学院,协助时任院长的周光召管 理生物局和农业项目办公室。当时,我国粮食生产已经出现连续三 年的徘徊,三年粮食没有增加,而人口增加了5000多万。 李振声与中科院的农业专家一起,经过3个月的调研,预测黄淮海地区有500亿斤粮食的增产潜力,提出了黄淮海中低产田治理方案,并组织中国科学院25个研究所400多名科技人员深入黄淮海地 区与地方科技人员合作开展了大面积中低产田治理工作,被称为农 业科技领域的“黄淮海战役”。到1993年,全国粮食从8000亿斤 增长到9000亿斤时,其中黄淮海地区增产了504.8亿斤,与预期结 果非常吻合。 上世纪末,美国人莱斯特·布朗“谁来养活中国”的疑问引发世界关注。在2005年4月的博鳌论坛上,李振声汇集了我国近15年 的有关数据,与布朗预测的情况进行对比,结果发现布朗的三个推 论都不符合中国实际,并用大量科学数据进行一一回应。 “凭着正确的政策和科技、经济的发展,中国人必然能够自己养活自己。”李振声的话掷地有声。 建设“渤海粮仓”,向盐碱地要粮 2011年5月,李振声在一次工作会议上提出“建设‘渤海粮仓’的科学依据——需求、潜力和途径”。两年后,国家重大科技支撑 计划项目“渤海粮仓科技示范工程”项目正式启动。 这一项目是中科院、科技部联合河北、山东、辽宁和天津共同实施的,通过研发、集成、示范推广耐

收稿日期:2002-11-14 基金项目:国家自然科学基金(项目编号39970536)资助作者简介:王树彦(1971-),女,内蒙古临河市人,讲师,在读博士,1997年毕业于内蒙古农牧学院作物遗传育种专业,主要从事植物育种研究,现已发表论文6篇. 禾本科小麦族植物远缘杂交的障碍及其克服 王树彦,云锦凤,李 莉,朱 琳 (内蒙古农业大学,内蒙古 呼和浩特 010019) 摘要:远缘杂交是改良植物种质的有效手段之一,但植物自身有保持物种稳定性的遗传屏障,针对不同植物的杂交障碍应采取不同的克服不育的方法。 关键词:小麦族;远缘杂交;不育障碍;育性恢复 中图分类号:S54 文献标识码:A 文章编号:1000-6311(2003)02-0059-04 Barriers and Fertility Restoration of Wide _cross Hybrids of Perennial Herb in Trit-iceae.WANG Shu_yan,YUN Jin_feng,LI Li,ZH U Lin (Inner Mongolia Agricultural University ,H ohhot 010019,China):Gr assland of China,No.2,2003,pp.59~62.Abstract:Wide_cross is one of useful methods in improving plant germplasm.Plant has its genetic barriers in order to keep species stability.Different methods should be taken according to different sterile mechanisms in plants. Key words:T riticeae ;Wide_cross;Sterile barrier;Fertility restoration 植物的远缘杂交是指种以上分类单位的生物类型之间的杂交,包括同属植物的种间杂交和不同属植物的属间杂交以及更远缘的族间以上的杂交。远缘杂交可应用于植物改良、基因和基因组作图、染色体行为研究和进化研究等各个遗传育种学研究领域[6]。近年来,由于绝大多数粮食作物和饲料作物都属于禾本科,禾本科小麦族的作物及其近缘野生种作为作物遗传改良特定性状的基因资源引起了重视。回顾禾本科小麦族植物远缘杂交的研究成果,种间以上的远缘杂交的不育障碍决定了杂交工作的成败。小麦族植物的杂交能力变异很大,即使在种内也分化出许多交配能力不同的亚种和类型。不同植物种在受精前(pre -fertilization )和受精后(post-fertilization)的不育障碍强度不同,由于器官的进化和分化,有些植物种的受精前 的生殖隔离系统完善,而有些植物种的受精后的隔离机制复杂,由此造成不同植物种的远缘杂交不育机制的差异。 1 受精前的不育障碍及克服 受精前的不育障碍主要表现在杂交的不亲和性。一种反应是柱头与花粉不识别。如果是正常的近缘花粉接触到柱头,花粉会迅速从柱头乳突细胞中吸收水分,将花粉壁物质释放到柱头表面和对柱头的角质层起消化作用的酶系统进行活化,然后萌发长出花粉 第25卷 第2期 中 国 草 地 2003年3月Vol.25 No.2 Grassland of China M ar.2003

《作物育种学》 实 验 报 告 班级: 农学10-4 姓名: 曹跃强 学号: 20100359

实验三小麦杂交育种技术 一、实验目的: 小麦是自花授粉作物,通常自然异交率极低,为了提高育种效率,促进品种间的基因重组,进行小麦的人工有性杂交是小麦育种中最常用的方法。本实验旨在了解小麦的花器结构和开花习性,学习和掌握小麦的有性杂交技术。 二、实验用品 四川农业大学青圃园试验地种植的小麦品种,镊子、剪刀、透明塑料袋、回形针、纸牌、铅笔等。 三、操作方法 1.选穗整穗 选穗是指选择母本的麦穗而言。在母本去雄前,应选择适合的麦穗。入选的麦穗应该是发育良好,健壮和具有本品种典型特征的主茎穗或大分蘖穗。选穗时间一般在麦穗抽出以后、穗下的茎露出叶鞘大约1.5厘米时进行。麦穗初步选中以后,用镊子打开麦穗中部的小花,观察它的花药,如果花药正在由绿变黄,就是理想的杂交穗。因为这样的麦穗当天去雄后,第二天就能授粉杂交。 根据确定的杂交组合,在母本群体内选择典型、健壮植株的主茎穗(刚抽出叶鞘、花药呈绿色),先用镊子去掉穗基部和顶部发育不良的小花每穗留中部10个发育较一致的小穗,再将小穗的上部小花去掉,只留基部外侧两朵发育好的小花,经过上述整穗过程,杂交穗上只留下了十余朵发育良好、生长健壮的小花。

⒉去雄套袋 去雄时用左手大拇指和中指夹住麦穗,用食指轻压外颖的顶部使内外颖分开,右手用镊子插入内外颖的合缝里,轻轻镊出三个雄蕊(注意:不要夹破花药和碰伤柱头),去雄完成后,套上塑料袋,挂号标牌即可。 去雄工作应从穗的一侧由下而上顺序进行,去完一侧再进行另一侧,不能遗漏。去雄时如发生花药破裂(或花药呈黄色)这朵花应剪去,应用酒精擦净镊子,以免发生串粉现象。 ⒊授粉杂交 在去雄后1-3天内进行授粉,结实率较高。授粉以上午8时以后(8-11时)4时以前开花较盛时为宜,授粉前先检查柱头有无损伤。如柱头已呈羽毛状分叉、有光泽,表明正是授粉适期。采集成熟的父本花粉(花药金黄色,有花粉散出)于小杯(或纸上)中,然后立即用授粉器(将花粉)依次放入每朵去雄的花内,全穗授粉后将纸袋套好,牌上写上父本名称,授粉日期,10天后将纸袋去掉。 4.收获 在麦穗成熟期时,及时剪下杂交穗,并将每个杂交穗单独脱粒和保存,以供来年播种检验杂交是否成功。 四、实验结果 2013年3月20日完成小麦去雄套袋,2013年3月23日(上午8-11是)完成小麦授粉杂交,2013年4月2日将纸袋去掉。待麦穗成熟期时,剪下杂交穗,结果:小麦杂交结实率为零。

基因重排检测技术的建立及其在淋巴瘤诊断中的应用(一) 作者:朱少君,李艳红,张伟,王旭霞,巩丽,李爱宁,兰淼 【关键词】淋巴瘤Detectionandclinicalsignificanceofgenerearrangementsindiagnosisoflymph omas 【Abstract】AIM:ToestablishawaytodetectthegenerearrangementsofIgHandTCRandtoas sesstheapplicationofthedetectiontechniqueinthediagnosisofmalignantlym phoma.METHODS:Fiftythreecasesofmalignantlymphomaand20casesofreac tivelymphoidhyperplasiawerechosenformakingtissuesections.GenomicDN Awasextracted,andamplifiedviaPCR.Theproductswereresolvedondenaturin gpolyacrylamidegelsandvisualizedthroughsilverstaining.RESULTS:Generearr angementsofIgHandTCRwerenegativein20casesofreactivelymphoidhyperpl asia.Inallof18casesofTcellnonHodgkinslymphoma(TNHL),generearrangeme ntofTCRγwasfoundin12casesandthatofTCRβwasfoundin3cases,andIgHgene rearrangementwasnotfound.IgHgenerearrangementwasfoundin28casesou tof32casesofBcellNHL(BNHL),in2casesofwhichgenerearrangementsofTCRγa ndIgHwerebothfound.TherewasIgHgenerearrangementin3casesofsuspecte dlymphomas.TherewasaremarkabledifferencebetweenNHLgroupandbenig ngroupingenerearrangment(P0.05).CONCLUSION:Thedetectionofgenerearr angementsofIgHandTCRbyPCRcanbeakindofsubsidiarymeanstodiagnoseth

ROS1基因重排 ROS1(c-ros oncogene 1 receptor kinase,c-ros原癌基因1 酪氨酸激酶)位于染色体6q16-6q22上,编码长2347个氨基酸的蛋白质,分子大小为259KD,含有一个膜外结构域,疏水性的跨膜基团和有受体酪氨酸激酶膜内结构域,是胰岛素受体家族种的一种酪氨酸激酶受体,是一个独特的与ALK 无关的受体[1,2]。ROS1基因的激活会引起大量下游信号通路的激活,包括STAT3、PI3K/AKT和RAS/MAPK/MEN信号通路[3]。ROS1基因重排最早是1987年在恶性胶质瘤中发现的[4]。最近,对有关研究的统计,在超过2000例NSCLC 患者中,ROS1基因重排发生的概率为2%[5,6]。在2012年, Bergethon 等人用FISH的方法研究发现,在1073例NSCLC患者中发现有18例患者出现ROS1基因重排,所占比例为1.7%[6]。临床意义:作为NSCLC的亚群,ROS1受体酪氨酸激酶基因重排对crizotinib敏感,在NSCLC中发生率约为1.7%。研究者对crizotinib治疗ROS1重排NSCLC继续进行了补充报告,共有33例ROS1阳性NSCLC患者入组,31例接受crizotinib治疗,在25例疗效可评价患者中,ORR 为56%,8周和16周DCR为76%和60%。中位PFS尚未达到,因为60%的患者仍在随访中,6个月PFS率为71%。主要毒副作用是视觉障碍、恶心及腹泻。虽然该研究仍在继续,

但足以说明crizotinib治疗ROS1阳性NSCLC有效[7]。适用人群:? 非小细胞肺癌患者检测方法:? 实时荧光定量PCR 实验试剂:? 厦门艾德ROS1基因融合检测试剂盒标本要求:·检测样品类型:新鲜病变组织,石蜡包埋病理组织或切片,冰冻病理切片等其他类型。取样组织中应确定至少含有30%肿瘤病变组织,石蜡包埋组织或切片样品一般选择保存未超过2年的样品。·标本要求:1、若送检的标本为石蜡切片,则至少需要5-8μm厚、未染色的5张切片。2、若送检的标本为蜡卷,5-8μm厚蜡卷5卷,且同时需要送一张白片或送一张HE染色片。3、若送检的标本为新鲜组织,必须冷冻后采用干冰运输,保证到实验室必须是冷冻的状态。References:[1] Birchmeier C, O’Neill K,Riggs M, et al. Characterization of ROS1 cDNA from a human glioblastoma cellline. Proc Natl Acad Sci USA 1990;87:4799-803. [2] Acquaviva J, Wong R,Charest A. The multifaceted roles of the receptor tyrosine kinase ROS indevelopment and cancer. Biochim Biophys Acta 2009;1795:37-52.[3] Nguyen KT, Zong CS,Uttamsingh S, et al. The role of phosphatidylinositol 3-kinase, rho familyGTPases, and STAT3 in Ros-induced cell transformation. J Biol Chem2002;277:11107-15.[4] Birchmeier C, Sharma S,Wigler M. Expression and rearrangement of the ROS1 gene in human glioblastomacells. Proc Natl Acad Sci

实验十二育种场圃观摩与杂交程序 一、实验目的 参观大豆、玉米和水稻等主要作物杂交育种试验场圃,了解作物杂交育种程序及各试验阶段的设计及其主要工作内容,学会相关的育种操作技术。 二、内容说明 根据繁殖方式的不同,可将作物分为有性繁殖和无性繁殖两大类。根据作物自然异交率的高低,又可分为自花授粉、异花授粉和常异花授粉等类型。为改进作物的多种性状而采取的育种方法和程序,与繁殖方式紧密相关。自交作物现今的育种方法中仍以常规杂交育种为主,这是最积极最有效的一种育种方法;异交作物则普遍利用杂种优势。常规杂交育种和杂种优势利用均适用于有性繁殖作物。 育种的过程是很复杂而又非常细致运用育种理论和技术的工作。尽管不同作物在各试验阶段所需的材料数目,所作的田间试验设计及主要工作内容有所不同,但其育种程序,一般来说是相同的。自交作物杂交育种基本工作环节是原始材料圃~杂交圃~选种圃~鉴定圃~品种比较圃~区域试验圃~生产试验圃~原种繁殖圃;异交作物杂交种培育基本工作环节是原始材料圃~杂交圃~自交系选育圃~品种比较圃~区域试验圃~生产试验圃~自交系繁殖圃。 本实验通过在作物的主要生育期,由指导教师带领,选择参观一种自交或异交作物的杂交育种试验,并按育种程序观察各试验阶段的田间设计、种植方式、各世代性状遗传变异趋向及特点,并对指导教师讲解认真记录。既要印证新学的育种理论和技术,而且还要学会灵活运用。我们在实际观摩中还应着重了解各试验场圃的作用,材料特点和来源,田间设计方法及对土壤肥力均匀性的要求等。 三、材料用具 自交作物和异交作物各试验阶段的育种材料、育种试验地、田间试验计划书、田间种植图、铅笔、笔记本等。 四、方法步骤 〔一) 自交作物杂交育种试验场圃(以水稻或小麦为代表) 1.原始材料种植从国内外收集的有育种价值的品种资源材料,一般按材料性状归类种植,如抗逆类、优质类、早熟类等。试验设计采用顺序排列,每份材料种一个小区(2~5行),逢零设对照,不设重复。主要工作是观察和研究材料特征特性,每年选出

抗体多样性的产生—基因重排 基因重排的分子机制 早在50年代,人们就认识到抗体分子的每一条链都是由高度多变的V区和相对不变的C区组成的,V区赋予抗体分子对抗原的特异性。抗体分子V区的多样性和C区的稳定性显然是矛盾的。Dreyer 和Bennett 于1965年首次提出假设,认为每条抗体链实际上至少由两个基因所编码,其中一个是恒定的,一个是可变的。1983年,Tonegawa (Nature, 302:575-581)在对产生抗体的骨髓瘤及浆细胞瘤进行研究时发现,产生抗体的细胞中Ig基因结构与其它不合成抗体分子的细胞中的结构不一样。 在所有物种中,胚系Ig基因的构成基本上相同。Ig重链和轻链(λ和κ链)基因座都由多个编码V区和C区蛋白质的基因组成,并被非编码的DNA所分隔。 抗体分子由4条(两对)多肽链组成,包括两条相同的轻链(L-chain)和两条相同的重链(H-chain)。轻链和重链在相对分子质量上有较大差别,前者约2.3x104,后者则介于5.3x104-7.0x104之间。所有Ig 分子都含有两类轻链中的一类,即κ型或λ型。Κ型和λ型轻链的恒定区和可变区的氨基酸序列是不同的。在小鼠中,95%的抗体轻链是κ型,而人类抗体轻链中,κ型和λ型各占50%左右。 免疫球蛋白重链基因DNA重排以后,大量间隔序列被切除,使位于J-Cμ之间的增强子序列得以发挥作用,增强基因转录。 IgH基因重排

基因重排与抗体多样性 1、正常淋巴细胞在发育中是多克隆性质, 但恶性肿瘤表现为单克隆性基因重排。如:t (14 18) (q32 q21) 是滤泡性淋巴瘤( FL) 中的一个常见的染色体易位,该易位导致bcl22 与IgH重排。所以, 通过基因重排检测不仅可以鉴别淋巴组织是肿瘤性增生还是反应性增生,而且使准确判断细胞起源, 完善淋巴瘤的分型成为可能。 另外,多发性骨髓瘤(multiple myeloma, MM) 是一种以产生单克隆免疫球蛋白为特点的异常浆细胞恶性增殖性疾病。生理情况下B 细胞的发育成熟需经历IgH 基因重排, IgH 基因编码为多克隆性; 而该病患者在B 细胞发育的生发中心阶段发生IgH 的V、D、J基因片段特异性重排, 基因编码一致。IgH 克隆性的基因重排常被认为是MM的重要佐证。 由此可见,IgH基因重排技术是检测淋巴细胞克隆性增生的金标准,应用于恶性淋巴瘤的早期诊断和鉴别诊断有重大意义,特别是对于经常规HE、免疫组化检测仍不能确诊的病例有较好的用途和前景。2、ALL是儿童最常见的白血病,其中B-ALL又占了绝大多数。分子生物学技术证明,当多能干细胞向B细胞分化时,最早出现的可被检测出的变化是IgH基因的重排。IgH基因V-D-J片段的重排是产生抗体多样性和特异性的主要机理。不同的B细胞克隆发生不同类型的重链基因重排。由于恶变B细胞通常是一个细胞恶性 增生的结果,IgH基因重排呈单克隆,可以作为淋巴系统肿瘤克隆的特异性基因标志。而MRD 是ALL 复发的主要原因之一, 当白血病完全

小麦的有性杂交技术-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

小麦的有性杂交技术实验 一、目的: 了解小麦的花器结构和开花习性, 掌握小麦的有性杂交技术. 二、实验原理 小麦是自花授粉作物,通常自然异交率极低,为了提高育种效率,促进品种间的基因重组,进行小麦的人工有性杂交是小麦育种中最常用的方法。 ㈠小麦的花器构造 小麦属复穗状花序,由许多互生的小穗组成,小穗基部着生两个护颖和3-9朵小花,但正常发育的都是基部的2-5朵小花,小穗上部的小花往往退化。 每朵小花自外向里有外颖、内颖各1片;鳞片2个;雄蕊(花丝、花药)3个;雌蕊(子房、柱头、花柱)1个,呈羽毛状分裂。外颖顶端有芒或无芒 ㈡开花习性 小麦多数品种为开颖授粉,也有少数闭颖授粉。通常小麦抽穗2-4天开花(有的当天就开花,也有的抽穗10天才开花),小麦的开花昼夜进行,其开花的高峰期随地区、品种、当时温、湿度有所差异。通常一天有两个高峰,上午8-11时,下午约2-6时开花最盛,小麦开花的最适温度18-23℃,最适相对湿度70-80%,小麦花粉在田间条件下的生活力约20分钟。 小麦的开花顺序,就全株而言先主穗后分蘖穗;同一穗上,先中部的小穗,然后依次向上、向下两端开放;就一个小穗而言,先基部第一朵小花,然后依次向上,全穗开花约3-5天。 小麦开花时,鳞片吸水膨胀,迫使外颖张开,同时花丝迅速伸长并伸出颖片外,花粉囊破裂而散粉,一朵小花开花时间很短,大约15-20分钟,开花后花粉落在柱头上1-2小时开始萌发 三、所需用品

1.用品试验地种植的小麦品种,镊子、剪刀、75%的酒精、透明纸袋、纸牌回形针、小杯。 四、操作方法 1.普通法 (1)选穗整穗 根据确定的杂交组合,在母本群体内选择典型、健壮植株的主茎穗(刚抽出叶鞘、花药呈绿色) 用镊子去掉穗基部和顶部发育不良的小花每穗留中部10个发育较一致的小穗.用镊子将小穗的上部小花去掉,只留基部外侧两朵发育好的小花. 全穗约留20朵左右小花 ⒉去雄套袋 去雄时用左手大拇指和中指夹住麦穗,用食指轻压外颖的顶部使内外颖分开,右手用镊子插入内外颖的合缝里,轻轻镊出三个雄蕊(注意:不要夹破花药和碰伤柱头). 去雄工作应从穗的一侧由下而上顺序进行,去完一侧再进行另一侧,不能遗漏.去雄时如发生花药破裂(或花药呈黄色)这朵花应剪去,应用酒精擦净镊子,以免发生串粉现象. 去雄完毕,即刻套袋隔离. 挂号标牌 ⒊授粉: 在去雄后1-3天内进行授粉,结实率较高。授粉以上午8时以后(8-11时)4时以前开花较盛时为宜,授粉前先检查柱头有无损伤。如柱头已呈羽毛状分叉、有光泽,表明正是授粉适期。采集成熟的父本花粉(花药金黄色,有花粉散出)于小杯(或纸上)中,然后立即用授粉器(将花粉)依次放入每朵去雄的花内,全穗授粉后将纸袋套好,牌上写上父本名称,授粉日期,10天后将纸袋去掉。 ㈡“小麦捻调穗”杂交法

小麦的有性杂交技术 Hessen was revised in January 2021

小麦的有性杂交技术实验 一、目的: 了解小麦的花器结构和开花习性, 掌握小麦的有性杂交技术. 二、实验原理 小麦是自花授粉作物,通常自然异交率极低,为了提高育种效率,促进品种间的基因重组,进行小麦的人工有性杂交是小麦育种中最常用的方法。 ㈠小麦的花器构造 小麦属复穗状花序,由许多互生的小穗组成,小穗基部着生两个护颖和3-9朵小花,但正常发育的都是基部的2-5朵小花,小穗上部的小花往往退化。 每朵小花自外向里有外颖、内颖各1片;鳞片2个;雄蕊(花丝、花药)3个;雌蕊(子房、柱头、花柱)1个,呈羽毛状分裂。外颖顶端有芒或无芒 ㈡开花习性 小麦多数品种为开颖授粉,也有少数闭颖授粉。通常小麦抽穗2-4天开花(有的当天就开花,也有的抽穗10天才开花),小麦的开花昼夜进行,其开花的高峰期随地区、品种、当时温、湿度有所差异。通常一天有两个高峰,上午8-11时,下午约2-6时开花最盛,小麦开花的最适温度18-23℃,最适相对湿度70-80%,小麦花粉在田间条件下的生活力约20分钟。 小麦的开花顺序,就全株而言先主穗后分蘖穗;同一穗上,先中部的小穗,然后依次向上、向下两端开放;就一个小穗而言,先基部第一朵小花,然后依次向上,全穗开花约3-5天。 小麦开花时,鳞片吸水膨胀,迫使外颖张开,同时花丝迅速伸长并伸出颖片外,花粉囊破裂而散粉,一朵小花开花时间很短,大约15-20分钟,开花后花粉落在柱头上1-2小时开始萌发 三、所需用品 1. 用品试验地种植的小麦品种,镊子、剪刀、75%的酒精、透明纸袋、纸牌回形针、小杯。 四、操作方法 1. 普通法 (1)选穗整穗 根据确定的杂交组合,在母本群体内选择典型、健壮植株的主茎穗(刚抽出叶鞘、花药呈绿色) 用镊子去掉穗基部和顶部发育不良的小花每穗留中部10个发育较一致的小穗. 用镊子将小穗的上部小花去掉,只留基部外侧两朵发育好的小花. 全穗约留20朵左右小花 ⒉去雄套袋 去雄时用左手大拇指和中指夹住麦穗,用食指轻压外颖的顶部使内外颖分开,右手用镊子插入内外颖的合缝里,轻轻镊出三个雄蕊(注意:不要夹破花药和碰伤柱头). 去雄工作应从穗的一侧由下而上顺序进行,去完一侧再进行另一侧,不能遗漏. 去雄时如发生花药破裂(或花药呈黄色)这朵花应剪去,应用酒精擦净镊子,以免发生串粉现象. 去雄完毕,即刻套袋隔离.