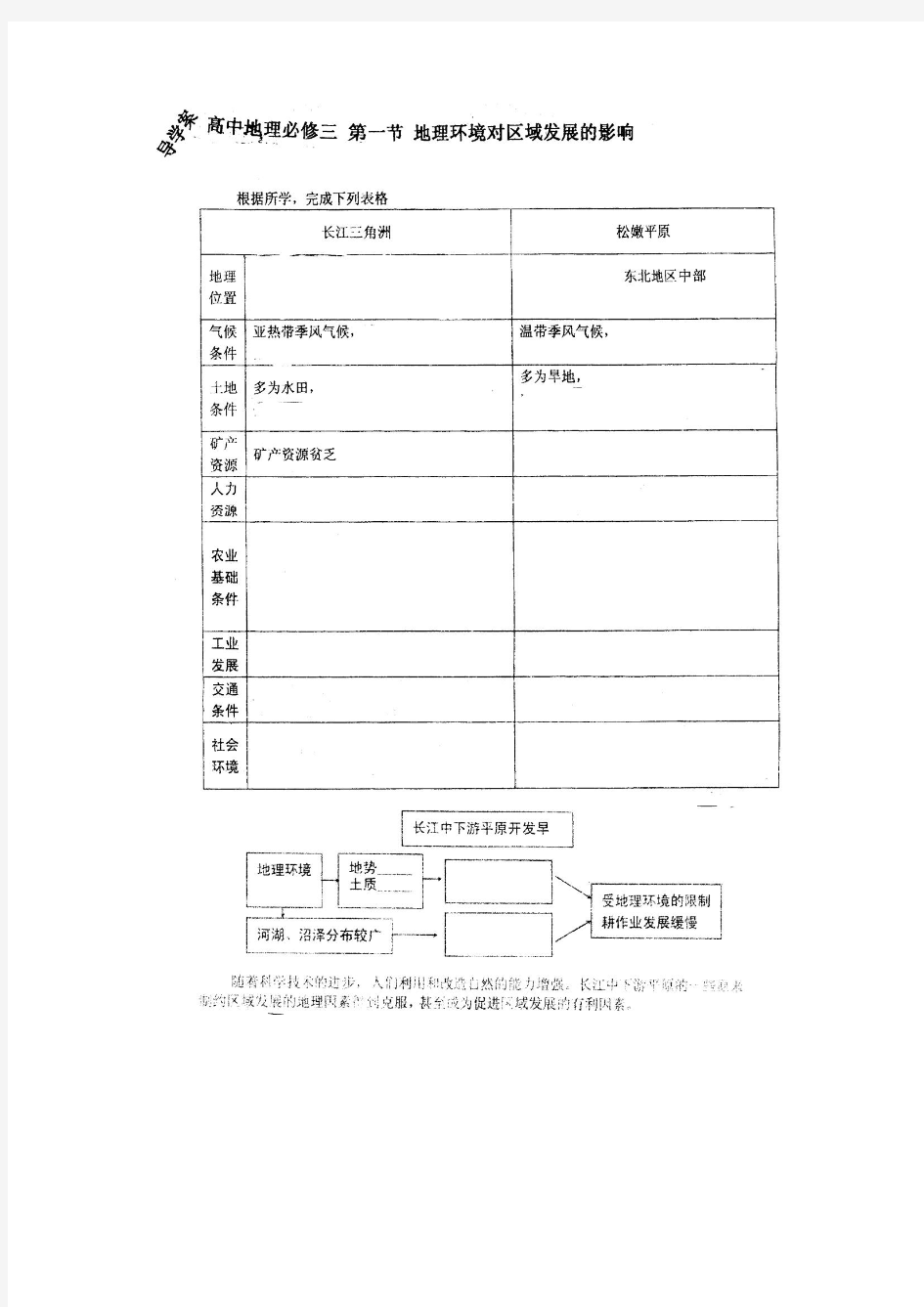

中国邮政发行“中国民居”特种邮票,这些民居建筑与当地的自然环境有很大的关系。

小题1:民居建筑与所在地域文化区对应正确的是

A.①——江南水乡文化区,②——青藏高原文化区,③——东北黑土文化区B.①——华北平原文化区,②——华南妈祖文化区,③——新疆荒漠—绿洲文化区C.①——四川盆地文化区,②——黄土高原文化区,③——华北平原文化区D.①——黄土高原文化区,②——云贵高原文化区,③——内蒙古草原文化区

小题2:民居建筑所在地域文化区的特征,描述正确的是

A.①——信天游,②——泼水节,③——马头琴

B.①——评剧,②——粤剧,③——川剧

C.①——面食,②——糌粑,③——阿以旺

D.①——细腻柔美,②——豪放粗犷,③——泼辣幽默

***四川盆地由于气候__潮湿______,当地饮食口味以麻、辣______著称。

小题1:D 小题2:A

小题1:①表示陕北窑洞;②表示云南竹楼;③表示蒙古包。故选D项。

小题2:①陕北窑洞位于黄土高原地区;②表示云南竹楼,泼水节是云南傣族的传统节日;③表示内蒙古草原地区,马头琴是蒙古族的传统乐器故A项正确。

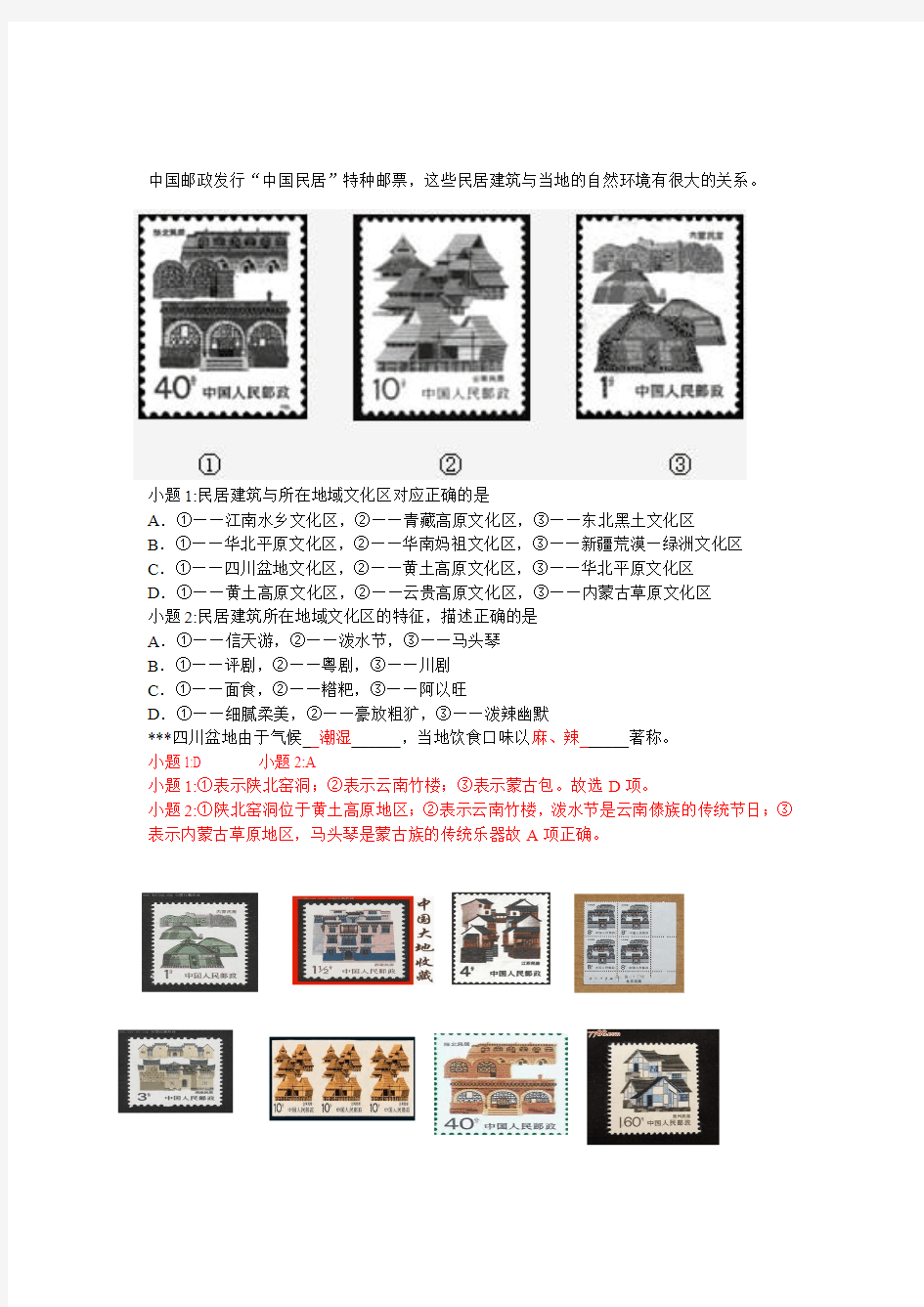

西藏民居(1 1/2 分)湖南民居(3分)江苏民居(4分)北京民居(8分)

云南民居(10分)云南民居(3张) 上海民居(20分)上海民居(2张)

安徽民居(30 陕北民居(40分四川民居(50分)台湾民居(90分)

福建民居(1元)浙江民居(1.10元)青海民居( 贵州民居(160) 宁夏民居(25)

山西民居(80) 广西民居(15) 江西民居山东民居(5)

(37分)图13示意我国某省地理环境。阅读图文材料回答问题。

材料一在21世纪海洋经济、网络经济背景下,打造具有特色的现代产业体系,对沿海区域经济发展意义重大。

材料二都市农业位于城市内部和周边地区,是农业、科教、观光相结合,生态、经济、社会协调发展的现代农业。近年来,该省北部涌现出许多都市农业园区。

(1)说出B港地理位置的主要特点。(6分)

(2)简述该省发展海洋经济有利的自然条件。(11分)

(3)从社会经济角度,分析该省北部形成都市农业园区的主要原因。(12分)

(4)近年来在P地区形成“淘宝村”,主要利用进口木材加工木制品,并通过“淘宝网点”进行销售。人们对这种经济发展方式是否有利于区域可持续发展产生了争论,选择你支持的一种观点,并为其提供论据。(8分)

观点A:有利于区域可持续发展。

观点B:不利于区域可持续发展。

(37分)

(1)位于30゜N附近;该省东北部沿海;居该省海洋经济发展核心区;我国沿海南北航线中点附近。

(2)地处我国东部沿海;滨海平原面积较大;气候温暖湿润;海岸线曲折,多港湾;大陆架宽阔,海洋资源(海洋生物资源、海底矿产资源、海洋旅游资源)丰富。

(3)城市、人口密集,市场需求大;经济发达,资金、科技力量雄厚;基础设施完善,交通和物流业发达;国家重视,政策大力支持;地价高,宜发展综合效益高的农业。

(4)观点A:有利

论据:增加就业机会;提高经济收入;快速扩大木制品销售和服务范围;促进交通、物流业发展;带动相关企业的转型和升级,推动工业化、城镇化;有利森林资源的保护,缓解生态环境压力。(答四点即可。言之有理,酌情给分)

观点:B不利

论据:易对传统商品造成冲击;产业、人口集聚,加大基础设施压力;山区人才、技术力量薄弱,竞争力较低;造成农业劳动的流失;导致森林破坏,水土流失等环境问题。(答四点即可。言之有理,酌情给分)

中国民居建筑发展简史 传统民居广义可以包括住宅、祠堂、庙宇乃至道路、绿化等整个居住环境。狭义讲可以专指民间传统的居住建筑,也就是住宅,是中国古代建筑类型中非常基本也非常重要的一种。今天说的传统民居是居住建筑。 回顾传统民居的发展简史,远古时候原始人利用天然穴居、巢居栖身居住。新石器时期,农耕生产促使原始人开始了定居的生活。 在我国的黄河流域和长江流域创建了人造穴居和干阑等建筑的形式。 虽然受到材料和技术的限制,建筑单体还比较独立分散,但已经开始组织原始的聚落和城市。 夏朝的建筑遗存极少,商周时期建筑遗存开始增多。商周时期我国北方主要发展了在夯土房基上砌筑木柱梁架的建造方式。 空间组织上出现了院落形式。 比如河南偃师二里头商代的宫殿遗址考古发现,一号宫殿布局呈周围围墙环绕的院落形式。

再比如陕西岐山凤雏村考古发现的一组西周院落遗址,这是傅熹年先生根据考古资料绘制的复原图,它的平面是一个日字形。沿中轴线上有影壁、门、堂、廊、室,还有两边的塾、厢,是一套非常完整的合院空间组织。这是我国现知最早最严整的四合院实例。 文献方面,《仪礼》中也记载了春秋时期士大夫住宅的平面形制,庭院式住宅门、堂、庭院、左右厢房以及后寝。 这与后来汉族习用的合院住宅平面已有颇多共同之处,所以这个时期的院落组织可以看作是汉族习用的合院式民居院落的雏形。 秦汉时期的民居仍然缺少地面遗存,但根据汉代时期的文献资料以及画像砖石、明器等提供的建筑图像,建筑史学家们已经获得了对汉代民居建筑的一个基本概念。首先,汉代民居多以庭院式的组合出现。如广东出土的明器陶楼,有小型的三合院。 L形院 口字形院

日字形院 湖北云梦出土的东汉陶楼 都是合院的形式。 四川成都出土的庭院画像砖上有组两路两进院的形象。包括主院和侧院,主院分成前后院。 前院比较扁长,有停歇过渡的作用。后院方整开阔,是主要庭院。院北有座堂屋,屋内两人对坐。可以看到庭前翩翩起舞的仙鹤。 侧院也分成前后两部分。前院做厨房杂务等辅助功用。后院比较狭长,可以用来做农活。院中竖立一个高耸的望楼,可能用作储藏、瞭望、警戒。这幅图像反映出蜀地汉代中型宅院的一个生活场景。 再比如郑州南关曲阜出土的汉画像石上,也有较为复杂曲折的两三进庭院。各地出土的大量图像说明,汉代民居建筑已经普遍采用了庭院布局的形式。

中国十大特色民居 1、福建土楼: 客家土楼,也称福建圆楼,是中华文明的一颗明珠,是世界上独一无二的神话般的山村民居建筑,是中国古建筑的一朵奇葩,它以历史悠久、风格独特、规模宏大、结构精巧等特点独立于世界民居建筑艺术之林。 土楼民居以种姓聚族而群居特点和它的建造特色都与客家人的历史有密切相关。客家人每到一处,本姓本家人总要聚居在一起。加之客家人居住的大多是偏僻的山区或深山密大之中,当时不但建筑材料蒉乏,豺狼虎豹、盗贼嘈杂,加上惧怕当地人的袭扰,客家人便营造“抵御性”的城堡式建筑住宅。 这样也就形成了客家民居独特的建筑形式——土楼。土楼主要分布在福建省的龙岩、漳州等地区。 福建土楼产生于宋元时期,经过明代早、中期的发展,明末、清代、民国时期逐渐成熟,并一直延续至今。 福建土楼是世界上独一无二的山区大型夯土民居建筑,创造性的生土建筑艺术杰作。福建土楼依山就势,布局合理,吸收了中国传统建筑规划的“风水”理念(参见董斌《现代风水精鉴》),适应聚族而居的生活和防御的要求,巧妙地利用了山间狭小的平地和当地的生土、木材、鹅卵石等建筑材料,是一种自成体系,具有节约、坚固、防御性强特点,又极富美感的生土高层建筑类型。 2、开平碉楼: 广东开平碉楼交错,形成中国绝无仅有的乡间景色。碉楼中西合璧,融会了各种建筑风格的精髓。开平境内最多的时候共有3000多座碉楼,目前尚存1800多座,分布在开平15个镇、办事处。这些碉楼是上世纪开平华侨与村民主动把外国建筑文化与当地建筑文化相结合的结晶。其数量之多,建筑之精美,风格之多样,堪称世界最大的“碉楼博物馆”。 建材上,有早期的泥墙楼(用灰沙、糖、盐、蚬壳、蚝壳等混合逐层锤打夯成),中期的青砖楼(用一般的青砖加厚建成),到最后的钢筋水泥楼(用钢筋混凝土按现代建筑用料建成)。 类型上,约分三大类:一是更楼或灯楼,这种楼一般建在村头或村尾,有些建在小山丘上,供民团及更夫使用,里面有探照灯及报警器,一旦发现匪贼立即报警,让村民准备。 二是众楼,由十多户或几户人家合资兴建,这种碉楼有3~6层,每层设有2~4间房,如有匪贼或洪涝,各户人家可住进众楼,以避灾难。 三是居楼,由华侨独资兴建,用于长久居住。开平碉楼中西合璧,碉楼的造型千姿百态。 最大特点是按照自己的意愿选取不同的外国建筑式样综合一起,自成一体,既有古希腊、罗马的风格,又有哥特、伊斯兰、巴洛克和洛可可风格的建筑要素,很难将开平碉楼具体归入国外某一个时期的

中国代表性古代民居建筑 民俗文化,而民俗建筑又各具特色,欣赏起来也是别有一番风味。我们精选了 中国最美的十大民居建筑,让您一饱眼福。 1.王家大院 王家大院是清代民居建筑的集大成者,由历史上灵石县四大家族之一的太 原王氏后裔——静升王家于清康熙、雍正、乾隆、嘉庆年间先后建成。建筑规 模宏大,拥有“五巷”、“五堡”、“五祠堂”。 其中,五座古堡的院落布局分别被喻为“龙”、“凤”、“龟”、“麟”、“虎”五瑞兽 造型,总面积达25万平方米以上。现以“中国民居艺术馆”、“中华王氏博物馆” 和“力群美术馆”开放的红门堡(龙)、高家崖(凤)、崇宁堡(虎)三大建筑群和王氏 宗祠等,共有大小院落231座,房屋2078间,面积8万平方米。 王氏宗祠分上下两院,功能齐全,设计考究,祠前有精雕细刻的“孝义坊”。宗祠作为王氏先祖灵魂栖息的家园,1998年以来,已有数万名海外王氏后裔相 继到此观光并拜祖敬香。 2.乔家大院 乔家大院位于山西省祁县乔家堡村,北距太原54公里,南距东观镇仅2 公里。它又名在中堂,是清代中国著名的商业金融资本家乔致庸的宅第。始建 于清代乾隆年间,以后曾有两次增修,一次扩建,经过几代人的不断努力,于 民国初年建成一座宏伟的建筑群体,并集中体现了中国清代北方民居的独特风格。 大院为全封闭式的城堡式建筑群,占地10642(约十六亩)平方米,建筑面 积4175平方米,分6个大院,20个小院,313间房屋。大院三面临街,不与 周围民居相连。外围是封闭的砖墙,高10米有余,上层是女墙式的垛口,还有更楼,眺阁点缀其间,显得气势宏伟,威严高大。 大门坐西朝东,上有高大的顶楼,中间城门洞式的门道,大门对面是砖雕 百寿图照壁。大门以里,是一条石铺的东西走向的甬道,甬道两侧靠墙有护墙 围台,甬道尽头是祖先祠堂,与大门遥遥相对,为庙堂式结构。北面三个大院,都是芜廊出檐大门,暗棂暗柱,三大开间,车轿出入绰绰有余,门外侧有栓马 柱和上马石,从东往西数,依次为老院,西北院,书房院。

中国著名特色民居欣赏 中国著名特色民居欣赏中国各地的居住建 筑,又称民居。 居住建筑是最基本的建筑类型,出现最早,分布最广, 数量最多。由于中国各地区的自然环境和人文情况不同,各地民居也显现出多样化的面貌。现将我国明清时期保留下来的较为著名的十大民居建筑介绍大家。 福建土楼 客家土楼,也称福建圆楼,是中华文明的一颗明珠,是世界 独一无二的神话般的山村民居建筑,是中国古建筑的一朵奇葩,它以历史悠久、风格独特、规模宏大、结构精巧等特点独立于世界民居建筑艺术之林。土楼民居以种姓聚族而群居特点和它的建造特色都与客家人的历史有密切相关。客家人每到一处,本姓本家人总要聚居在一起。加之客家人居住的大多是偏僻的山区或深山密林之中,当时不但建筑材料蒉乏,豺狼虎豹、盗贼嘈杂,加上惧怕当地人的袭扰,客家人便营造“抵御性”的城堡式建筑住宅。这样也就形成了客家民居独特的建筑形式——土楼。土楼主要分布在福建省的龙岩、漳州等地区。

福建土楼产生于宋元时期,经过明代早、中期的发展,明末、 清代、民国时期逐渐成熟,并一直延续至今。福建土楼是世界上独一无二的山区大型夯土民居建筑,创造性的生土建筑艺术杰作。福建土楼依山就势,布局合理,吸收了中国传统建筑规划的“风水”理念,适应聚族而居的生活和防御的要求,巧妙地利用了山间狭小的平地和当地的生土、木材、鹅卵石等建筑材料,是一种自成体系,具有节约、坚固、防御性强 特点,又极富美感的生土高层建筑类型。 20 世纪80 年代,福建漳州市南靖县、龙岩市永定县的土楼被美国人误以为是蘑菇状的核武设备,殊不知这独一无二、从宋元时期就已经产出的大型夯土民居建筑,早在第一枚原 子弹蘑菇云腾云驾雾之前,就已经在闽西南一块600 多平方 公里的土地矗立了数个世纪了。中国“福建土楼” 20年087 月 6 日在加拿大魁北克城举行的第32 届世界遗产大会上,被正式列入《世界遗产名录》 王家大院 王家大院是清代民居建筑的集大成者,由历史上灵石县四

课程论文 (2013—2014 学年第一学期)论文题目:中国民居建筑 课程名称:中国建筑史 任课教师:孙保燕 授课时间:2013年9月至2013年11月 学号:1201530124 姓名:丘尚超 专业名称:土木工程 所在学院:建筑与交通工程学院

摘要:通过学习中国建筑史之后,我对中国传统的建筑历史有了一定的了解。中国传统建筑文化历史悠久,风格各异,精彩纷呈,为世界所知。有代表性的建筑有:江南水乡、历代皇家宫廷建筑、王府建筑,还有徽派民居、北京四合院、云贵滇西吊脚楼、西北的窑洞等一些具有民族特色的建筑,文化之内涵博大精深,受到各国建筑大师的称赞及效仿。 正文:我是学习建筑类专业的,所以对建筑有独特的情感,就我所了解来看中式建筑,在建造上,工艺要求较高,难度较大,做好不容易,做不好就成了四不像。其中我以中国的民居建筑为代表,谈谈中国建筑给我们的赏心悦目。 一.民居建筑的历史根源 人类从母系社会而父系社会,从过去到现在,在漫长的社会发展中无不是以“家”为基本单位,依靠“家”作为社会细胞,聚合布置成为这种那种形式的人居环境——从早先的聚落到后来的乡村和城市,无不如此。 二.传统民居的文化背景 中国传统文化往往都含有着眼全局、追求和谐的特点。重视整体,讲求从整体出发的这种思维习惯,甚至地阔天高,可以联想到人与天地自然的沟通,进入那种亦虚亦实的神秘化的整体境界。非常明显,古代中国追求虚实结合的整体思维方式,无疑成了锻铸中国传统文化个性特色的哲理基础。同时深刻影响传统民居建筑个性特色的文化背景。最主要的就是:天人合一思想、宗法礼制观念、风水学说等非常重要的基本理念。 三.中华民居建筑的丰富多彩 1.北方院落居民 北方院落民居以北京四合院最为典型。四合院坐北朝南,大门开在东南角,称“坎宅巽门”认为是吉利的,实际上也有利于保持私密性和增加空间的变化。其基本特点是按南北轴线对称布置房屋和院落,坐北

中国民居研究发展概述 发表时间:2018-05-28T16:29:42.547Z 来源:《建筑学研究前沿》2017年第35期作者:吕文杰 [导读] 本文按研究中国民居发展的特征将其分为三个阶段,并分别对每个阶段的特征、代表著作作了一个概况说明。 中国建筑设计研究院北京 100044 摘要:民居是广大劳动人民长期在生活生产中与自然、社会相协调、适应的智慧结晶。中国民居的研究发展源于十九世纪30年代,经过几十年大发展,成果卓著。本文按研究中国民居发展的特征将其分为三个阶段,并分别对每个阶段的特征、代表著作作了一个概况说明。关键词:民居研究;发展概述 中国民居研究史可分为三个时期。前两个时期多用传统的建筑学手段通过实地测绘、查阅资料等方法深入地研究了民居单体的布局、构造、空间、功能和历史等方面的内容,为当今的研究奠定了坚实的基础;第三个时期理论研究和工程实践开始相结合。理论研究方面,成果往往采用综合多学科的研究方法进一步研究了聚落的选址布局、景观绿化、单体空间、社会文化及历史背景等方面的内容,产生了新的理论以及如建筑心理学、建筑生态学、建筑物理学等活跃的综合学科。工程实践方面,成果则侧重采用实际手段发展、利用和保护乡土聚落。 1:第一个时期约在1930-1950年前后,为民居基础研究开拓阶段 民居研究方面,1934年,龙飞了的《穴居杂考》[1]总结了对河南、山西、陕西等省份窑洞考察的成果;1941年,刘敦桢的《西南古建筑调查概况》[2]首次将民居作为独立的建筑研究类型;此外还有如1944年,刘致平的《云南一颗印》和《四川住宅建筑》著论稿,于1990年才正式发表[3]。技术研究方面,1934年梁思成编著《清式营造则例》[4]。该阶段以提出民居概念、小规模研究团体、小范围普查为特点。 2:第二个时期约在1957-1980年,为民居基础研究完善阶段 从总体上看,类型方面见1957年刘敦桢编著的《中国住宅概说》[5],正式将民居列为一种传统建筑类型,并以民居平面的特点将民居类型划分为9类;技术方面见1959年姚承祖等编著的《营造法原》[6]。从地域上看,同年,张仲一等合著《徽州明代住宅》[7]和贺业钜的《湘中民居调查》[8];1958年,同济大学建筑系编写的《苏州旧住宅参考图录》[9];1960-1963年,中国建筑科学研究院编写的《浙江民居调查》是这一时期内容详实、方法科学、成果卓著的代表。这一时期产生了综上等一系列地方民居调查的报告和著作。该阶段以从宏观上论述中国传统民居的概况和以建筑学手段通过实地调研获得更大范围民居研究的基础资料为特点。 3:第三个时期约在1980年至今,为民居研究发展阶段 此阶段涉及的文献较多,从研究的发展方向来看可大体分为三类。 3-1 研究用建筑学手段继续完善地域民居单体的基础研究。 地域研究方面。①以省行政区划为单位的研究。中国建筑工业出版社至今共出版三次相关的系列著作。第一次集中在1984-1995年之间。1984年,建筑科学研究院建筑历史研究所编著《浙江民居》[10];1985年,张驭寰编著《吉林民居》[11];1986年,云南省设计院“云南民居编写组”编著《云南民居》[12];1987年,高鉁明等编著《福建民居》[13];1990年,陆元鼎等编著《广东民居》[14];1993年,张壁田等编著《陕西民居》[15];1995年,新疆土木建筑学会等编著《新疆民居》[16]。第二次集中在2009年,此次补充了部分省份的民居研究,如雷翔的《广西民居》[17](雷翔于2005年已出版同名著作,后者是前者的补充与完善)。第三次集中在2015年,该系列版本在民居方面综合了近年的相关研究,如谢小英的《广西古建筑(上下册)》[18]。②更为细致的地域区划为单位的研究。1990年,李长杰编著《桂北民间建筑》[19];1991年,徐民苏等编著《苏州民居》[20];1995年,何重义编著《湘西民居》[21]。③以建筑类型为单位的研究。1989年,侯继尧等编著《窑洞民居》[22];1990年,永定土楼编写组编著《永定土楼》[23];1993年,沈华编著《上海里弄民居》[24]等等。 总体研究方面。①研究建筑本体的相关著作。构造技术方面,1985年中国科学院自然科学史研究所编著《中国古代建筑技术史》[25];1987年,刘致平编著《中国建筑类型与结构》[26];同年,林会承编著《传统建筑手册—形式与做法篇》[27];历史研究方面,1980年刘敦桢编著《中国古代建筑史》[28];1990年,刘致平编著《中国居住建筑简史—城市·住宅·园林》;2001年,潘谷西编著《中国古代建筑史第四卷》[29];2002年,孙大章编著《中国古代建筑史第五卷》[30];总体研究方面,1985年,荆其敏编著《传统民居百题》[31];1993年,陈从周编著《中国民居》[32];1994年汪之力等编著《中国传统民居建筑》[33];1998年,单德启编著《中国传统民居图说》[34]系列;2003年,陆元鼎编著的《中国民居建筑》[35]详细介绍了汉族民居和少数民族民居的特点;2004年,孙大章编著的《中国民居研究》[36]从历史、类型、形制、空间、构造、美学、社会环境等方面分析了中国民居的特点,并探讨了影响传统民居形制的因素。艺术美学方面,1988年,书名委员会编著《中国美术全集—民居建筑》[37];1992年,陆元鼎等编著《中国民居装饰装修艺术》[38];1999年,中国艺术研究院编著《中国建筑艺术史》[39];2000年,闫英编著《传统民居艺术史》[40]。②研究建筑与文化的相关著作。1991年-1999年期间,陆元鼎等编著《中国传统民居与文化》系列;1995年,陆元鼎编著《民居史论与文化》[41]。 3-2 研究用新颖的、综合的研究思路、方法、视角、工具研究民居及聚落,涉及建筑学、规划学、生态学、人类学、社会学、物理学、美学等多个方面。规划(景观)学方面:1992年,彭一刚编著《传统村镇聚落景观分析》[42]开始从群体与整个空间环境为角度研究民居建筑;1993年,国家自然科学基金会材料工学部编著《小城镇的建筑空间与环境》[43]从规划学视角探讨了小城镇的空间布局结构;2001年,梁雪编著《传统村镇实体环境研究》从景观学的视角研究传统村落。人类社会学方面:1992年,陈志华等编著《楠溪江中游古村落》[44]、《中国乡土建筑—诸葛村》[45](1999)从文化视角分析了村落及其社会环境;1997年,刘沛林《古村落:和谐的人聚空间》[46]从地理文化学的角度探讨了传统村落的选址、布局文化意象。同年,雷家宏编著《中国乡里生活》[47];1999年,周若祁等编著《韩城村寨与党家村民居》[48]探讨了民俗、社会、历史等因素对村寨格局形态的影响;同年,业祖润编著《北京古山村—川底下》[49]利用逐层剖析的方法系统地展现个案村落的历史、环境、美学、构造等等特点。生态学方面:该部分的研究内容与本课题关系密切,下文中将单列综述。 3-3 传统民居的保护。1999年,朱光亚等发表《古村落的保护与发展问题》[50];2002年,吴晓勤编著《世界文化遗产—皖南古村落

中国民居研究发展概述 摘要:民居是广大劳动人民长期在生活生产中与自然、社会相协调、适应的智 慧结晶。中国民居的研究发展源于十九世纪30年代,经过几十年大发展,成果 卓著。本文按研究中国民居发展的特征将其分为三个阶段,并分别对每个阶段的 特征、代表著作作了一个概况说明。 关键词:民居研究;发展概述 中国民居研究史可分为三个时期。前两个时期多用传统的建筑学手段通过实地测绘、查 阅资料等方法深入地研究了民居单体的布局、构造、空间、功能和历史等方面的内容,为当 今的研究奠定了坚实的基础;第三个时期理论研究和工程实践开始相结合。理论研究方面, 成果往往采用综合多学科的研究方法进一步研究了聚落的选址布局、景观绿化、单体空间、 社会文化及历史背景等方面的内容,产生了新的理论以及如建筑心理学、建筑生态学、建筑 物理学等活跃的综合学科。工程实践方面,成果则侧重采用实际手段发展、利用和保护乡土 聚落。 1:第一个时期约在1930-1950年前后,为民居基础研究开拓阶段 民居研究方面,1934年,龙飞了的《穴居杂考》[1]总结了对河南、山西、陕西等省份窑 洞考察的成果;1941年,刘敦桢的《西南古建筑调查概况》[2]首次将民居作为独立的建筑研究类型;此外还有如1944年,刘致平的《云南一颗印》和《四川住宅建筑》著论稿,于 1990年才正式发表[3]。技术研究方面,1934年梁思成编著《清式营造则例》[4]。该阶段以 提出民居概念、小规模研究团体、小范围普查为特点。 2:第二个时期约在1957-1980年,为民居基础研究完善阶段 从总体上看,类型方面见1957年刘敦桢编著的《中国住宅概说》[5],正式将民居列为一种传统建筑类型,并以民居平面的特点将民居类型划分为9类;技术方面见1959年姚承祖 等编著的《营造法原》[6]。从地域上看,同年,张仲一等合著《徽州明代住宅》[7]和贺业钜 的《湘中民居调查》[8];1958年,同济大学建筑系编写的《苏州旧住宅参考图录》[9]; 1960-1963年,中国建筑科学研究院编写的《浙江民居调查》是这一时期内容详实、方法科学、成果卓著的代表。这一时期产生了综上等一系列地方民居调查的报告和著作。该阶段以 从宏观上论述中国传统民居的概况和以建筑学手段通过实地调研获得更大范围民居研究的基 础资料为特点。 3:第三个时期约在1980年至今,为民居研究发展阶段 此阶段涉及的文献较多,从研究的发展方向来看可大体分为三类。 3-1 研究用建筑学手段继续完善地域民居单体的基础研究。 地域研究方面。①以省行政区划为单位的研究。中国建筑工业出版社至今共出版三次相 关的系列著作。第一次集中在1984-1995年之间。1984年,建筑科学研究院建筑历史研究所 编著《浙江民居》[10];1985年,张驭寰编著《吉林民居》[11];1986年,云南省设计院“云 南民居编写组”编著《云南民居》[12];1987年,高鉁明等编著《福建民居》[13];1990年, 陆元鼎等编著《广东民居》[14];1993年,张壁田等编著《陕西民居》[15];1995年,新疆 土木建筑学会等编著《新疆民居》[16]。第二次集中在2009年,此次补充了部分省份的民居 研究,如雷翔的《广西民居》[17](雷翔于2005年已出版同名著作,后者是前者的补充与完善)。第三次集中在2015年,该系列版本在民居方面综合了近年的相关研究,如谢小英的《广西古建筑(上下册)》[18]。②更为细致的地域区划为单位的研究。1990年,李长杰编 著《桂北民间建筑》[19];1991年,徐民苏等编著《苏州民居》[20];1995年,何重义编著《湘西民居》[21]。③以建筑类型为单位的研究。1989年,侯继尧等编著《窑洞民居》[22];1990年,永定土楼编写组编著《永定土楼》[23];1993年,沈华编著《上海里弄民居》[24] 等等。 总体研究方面。①研究建筑本体的相关著作。构造技术方面,1985年中国科学院自然科学史研究所编著《中国古代建筑技术史》[25];1987年,刘致平编著《中国建筑类型与结构》[26];同年,林会承编著《传统建筑手册—形式与做法篇》[27];历史研究方面,1980年刘敦桢编著《中国古代建筑史》[28];1990年,刘致平编著《中国居住建筑简史—城市·住宅·园

中国最美十大民居建筑(图文) 2014-08-27东南中心华元手绘 中国建筑文化由古至今衍生出了许多美丽的建筑,对比今日的建筑,似乎美感更强,钢筋水泥难免生硬,最美民居则体现了中国文化的博大精深和历史的深沉。 韩城党家村(陕西) 党家村位于陕西省韩城市东北方向,坐落在东西走向的泌水河谷北测,所处地段呈葫芦形状,俗称“党圪崂”。韩城市境内民居四合院遍布城乡,党家村是中国北方典型的传统民居村落。国内外专家称赞为“民居瑰宝”“东方人类居住村寨的活化石”,现为全国重点文物保护单位。 清咸丰元年(1851年)在村东北高地建寨堡,使村寨相通,连为一体。现存四合院达成院123院,321座。党家村民居历史悠久,选址恰当,建筑精良,内涵丰富,有村有寨,群体保护完整,公用设施齐全,避难防御安全。村中有宝塔、祠堂、私塾、节孝碑、看家楼、暗道、哨门城楼、神庙、老池、古井、火药库等公共建筑和独特建筑。村中20多条巷道综合纵横贯通,主次分明,全部条石或卵石墁铺,古色古香,别具一格。

米脂姜氏庄园(陕西) 姜氏庄园,位于榆林市米脂县城东15公里米佳公路沿线的桥河岔乡刘家峁村,由该村首富姜耀祖请北京专家设计,招聚县内能工巧匠兴建而成,光绪十三年动土,光绪十二年竣工,前后用了十三年时间。 庄园占地40余亩,由下院、中院、上院和寨墙、井楼等部分组成。主体建筑为陕西地区最高等级的“明五暗四六厢窑”式窑洞院落。庄园三院暗道相通,四周寨墙高耸,对内相互通联,对外严于防患,整个建筑设计奇妙,工艺精湛,布局合理,浑然一体,是全国最大的城堡式窑洞庄园,也是汉民族建筑的瑰宝之一。 姜氏庄园三院暗道相通,四周寨墙高耸,对内相互通联,对外严于防患,整个建筑设计奇巧,工艺精湛,布局合理。浑然一体,是中华汉民族建筑的瑰宝,具有很高的历史、艺术。科学价值。1998年,北京中华民族博物馆决定将姜氏庄园作为汉民族建筑典型以1:1比例仿制收入中华民族园。姜氏庄园现公布为国家重点文物保护单位 王家大院(山西)

目录 前言----------------------------------------------------1 一、乌镇古建筑概貌--------------------------------------1 1.1乌镇概况--------------------------------------------1 1.2乌镇街道和建筑--------------------------------------2 二、乌镇街道的空间艺术---------------------------------3 2.1巷街----------------------------------------------4 2.2以河成街,街桥相连,依河筑屋,水镇一体--------------5 2.3街道空间艺术----------------------------------------6 三、乌镇街道空间艺术对景观设计的启示--------------------6 3.1“因势利导”“、因地制宜”---------------------------6 3.2继承古镇街道空间艺术的设计手法---“回归街道”-------7 3.3和谐的建筑景观设计理念------------------------------8 四、从公共空间到半公共空间------------------------------9 4.1公共活动空间----------------------------------------9 4.2半公共空间----------------------------------------10 4.3披檐,临水敞廊--------------------------------------11 五、案列分析----尊重传统的和谐“乌镇剧院”--------------11

关于中国民居与地理环境、地方风俗的关系的调查研究课题负责人:田园梁子(五班) 课题组成员:田园梁子朱成林政(五班) 课题指导老师:耿顺传王付江 第一部分课题的可行性分析和研究过程 一、课题的来源 我国历史悠久,疆域辽阔,自然环境多种多样,社会经济环境亦不尽相同。在漫长的历史发展过程中,逐步形成了各地不同的民居建筑形式,这种传统的民居建筑深深地打上了地理环境的烙印,生动地反映了人与自然的关系。 二、课题研究的目的与意义 通过对中国民居的调查研究,开拓视野,深入了解在中国地域文化,并更好地将这种文化发扬光大,让世界了解中国,让中国走向世界。 三、课题的研究计划 1、课题研究的方法 文献研究法、调查研究法 2、课题进程的安排 第一天:确定课题的研究方向,对地方民居有大致地了解。 第二天;多方面查找文献资料、媒体报道、照片,联系以前的实地考察经历,把资料进行汇总。 第三天:有条理地整理所搜集的资料,撰写研究报告。 第四天:对整个课题研究过程查漏补缺,进一步完善研究报告,结题。 3.课题任务分工 田园梁子:总负责。对搜集到的材料进行编辑,整理和筛选。最后撰写结题报告。 朱成林:多渠道搜集文献。 政:搜集照片,媒体报道等。 第二部分课题研究的成果 1、容摘要:中国地理环境复杂,因此形成了各不相同的地方民居。我们将中国民居分为北方民居,南方民居,少数民族民居三大方面进行研究,每个小方面又具体地选取了具有代表性的民居建筑进行分析。最后通过中国民居的研究,我们发现应该对现有的这些民居建筑做到充分的保护,并让更多的人了解中国伟大的民居建筑特色,让中国民居走向世界,让世界为之震撼! 2、关键词:民居、地理位置、气候、地方风俗、保护与继承 3、研究结论: 一、中国北方民居与地理环境 中国北方黄河中上游地区窑洞式住宅较多,在、、、等黄土地区,当地居民在天然土壁开凿横洞,并常将数洞相连,在洞加砌砖石,建造窑洞。窑洞防火,防噪音,冬暖夏凉,节省土地,经济省工,将自然图景和生活图景有机结合,是因地制宜的完美建筑形式,渗透着人们对黄土地的热爱和眷恋。

中国传统民居分类概述 武星宽梁文桂 【摘要】:由于自古受宗法礼制、风土民俗及气候、地域条件等因素的影响,我国民居种类繁多,形式多样,想要涵盖所有的民居式样并非易事,因而也就出现了多角度的民居分类方法。 【关键词】:造型构造方式地域行为习俗 建筑起源于人的居住需要,因而,民居几乎是和人类的文明同时发展起来的,它是历史最悠久,范围最广泛,形式最多样最基本的建筑样式,是宫殿,祠庙,寺观等建筑类型的基础和源泉。民居作为宁和,朴素的安居之所,既满足了人的居住功能的要求,又具有一定的精神意义,它所形成的文化功能与氛围总是与“家”联系在一起,让人的生活和精神得到休憩与寄托。 我国的建筑起源于一个“防”字,由“防”的理念衍生出向心性的平面构成,是一种理想的美的构成。1[①]之所以会有这一理念,是与古代中国不断遭受外敌入侵的历史有关。同时,北方中原地区的民宅为了防止寒风与风沙的侵袭也不得不筑起高墙将住宅尽可能地围合起来。从古代新石器时代的住宅群遗址中就可以看到这种向心式的住宅构成。到了夏商,中国已经有了将房屋设置在东南西北四个方向,中央设置内(庭)院的平面形式,被称为“四乡之制”。西周时期,出现了中国已知最早最完整的四合院。进入汉代以后,四合院住宅已经相当成熟,直至近代,中国民居仍然保留着厚厚的外墙,房屋围抱着中央院子或天井的形式。竖起坚固的墙壁,将住宅、村落、城市包围起来,可以说是中国建筑最基本的行为。 下面从多个角度对我国传统民居进行大致的介绍。 一. 从造型的角度,分为规整型和非规整型民居。大量的民居造型都很规整,首先表现在平面布局的中轴对称,其中典型的当属北方四合院,它是独立的长方体生活空间。进入四合院之前首先得穿过胡同,胡同是夹于四合院侧面高墙之间的宁静的小巷。叩开两侧点状设置的大门,首先映入眼帘的是被称为照壁的砖墙,上面通常点缀着一些精致的砖雕。照壁的后面是前院,前院和内院通过垂花门相连,穿过垂花门是位于住宅中心位置的内院,院子四周由四栋房屋相互围合,“四合院”因此而得名。院子正面朝南的主屋称为正堂,东西两侧为厢房,对面是倒座的副房。在主房之后还设有后房。整座四合院以东西厢房、南部倒座和后房的外墙体为外墙,外墙不设一扇窗,空间造型十分封闭,只在四合院外墙的东南一隅开一扇门,以供出入。该四合院具有中轴意识其中纵轴向穿越整座四合院的南北重点,除了设于东南一隅的院门,整座四合院在平面立面上是对称的。 这种四合院形制的空间封闭性,在生理意义上,处于出于中国北方天气较为寒冷之故;在心理意义上,契合一个家族的向心、内敛气质。而基本上的中轴对称可以看作传统儒家思想讲究规矩、规范的特点在建筑上的体现。这类民居形制,可以说是中国民居的常式,即以院落为空间组合的、几重进深的、中轴对称的空间布局。 其次,这种规整型民居多见于北方。从文化性格看,北方人相对要比南方人更注重于文化规范。北方天寒,物多收敛,人的心态比较严谨,儒家的实践理性所崇尚的是现实实践、冷静和脚踏实地的生活态度、伦理规范,所以注重人生秩序与有条不紊的居住空间的出现,是不足为奇的,并且北方古代地广人稀,所以北方四合院等民居的庭院一般比较宽阔,这样也可以接纳更多宝贵的阳光。 非规整型民居以南方为多见。尤其在丘陵地带,地形地理复杂多变,建筑不得不因地制宜。有的民居平面呈“一”字形,有的为曲尺形;有的有院落,呈马鞍形,有的没有院落,这种没有院落的民居,以临街就建的南方民居建筑为多见;有的孤村独特建于山坡之上,室内平面错折多变;有的由多座毗邻的民宅组成一个连续多变的空间序列,平面和立面都可能参差不齐。总之,在文化心理上,南方由于气候趋暖,人的心态活动多变,加以地基条件的限制,尤其是文化传统的不同,其民居的非规范性可能明显一些。 二按建筑构造方式分类,可以分为以下三类:由砖土建造的砖墙结构的北方中原地区的住宅;以木结构为主的云南、西南地区的住宅;江南地区内部主体木结构外包砌墙体的砖木混合结构住宅。在此基础上,又可粗分为两大类:一类是北方的典型住宅,住宅室内不铺地板,四周是坚固的土墙或砖墙,再加上小小的屋顶,是一种墙壁型的住宅,四合院就属于这种类型,同时也是内庭型住宅;另一类是中国西南地区的典型住宅。在柱子上架上楼板与屋顶,周围几乎没有墙壁的简单围合的屋顶型住宅。为了防御沙尘暴及北

摘要:本文介绍了“天人合一”宇宙观的内涵,从民居的空间以及建造的空间等角度论述了“天人合一”宇宙观在传统民居建筑中的运用,介绍了庭院建筑的优点’并对“天人合一”宇宙观在当代民居建筑中的运用作出分析。 关键词:天人合一民居空间时间 人类“构木为巢”、“掘地为穴”开始了最早的居住文明,随着社会生产的发展,居住建筑的形态呈现多样化,但众多民居有一些共同的特征,这些共性体现着人们对“天人合一。思想的向往和追求。“天人合一”是中华民族文化的核心,贯穿了整个民族的衣食住行等生活层次。在不同的领域,人们以不同的方式,寻求着“天人”的最佳合一。笔者认为在民居建筑这种与人们生活密切相关的建筑中,无论是房屋的空间、形态、建造时间等方面都体现着古人在空间和时间上“合一”的追求,即“天人合一”宇宙观在很大程度上影o自着民居的发展,增加了各地的民居的共性。 一、“天人合一”宇宙观的内涵 天人合一”思想在原始社会就有所体现。强调天、地、人的关系,按规律办事,顺应自然,谋求天地人的和谐发展。从道家“无名,天地之始;有名,万物之母”、“天地与我并生,万物与我为一”的论述到儒家“天之生物也,使之一体,而夷子二本故也”的感悟,汉代董仲舒的“天人感应”论,表明中国各家哲学门派一直在探讨人和天的问题,追求天、地、人合一的最高境界。 “上下四方日宇,古往今来日宙”,“天人合一”宇宙观即人们通过对天、地、时、空的认识,从时间和空间上达到天人合而为一的追求。“仰则观象与天、俯则观法与地”,古人很早就开始观星象,研究日月星辰的运行规律,探索天地合一的途径,指导着人们的日常活动。古人的宇宙观念,即对天地空间和时间的认识,概括地讲主要包括以下内容。 (1)对天地形状的认识。“天圆地方”观念,反映了古人心中的宇宙模式。“方属地,圆属天,天圆地方”(《周髀算经》)、“天元如张盖,地方如棋局”(《晋书·天文志》)代表了古人对天、地形态的一致认识。 (2)对天地存在方位的认识。古人通过观察 天象并进行想像,形成独具特色的天象文化。《史 记天官书》描述天界是一个等级森严的空中帝国, 在空间上,以紫薇垣为中心,四象五宫二十八宿 为主干,其中东宫为青龙,西宫为白虎,南宫为 朱雀,北宫为玄武。紫薇垣为中宫,中宫为北极 星所在“太一常居”之星,即天帝所在,以此宫 为中心四宫围绕(图1)。 图1方位四灵

中国民居建筑现状 在我国现在经济的高速发展过程中我们的建筑也是有了很不同的方向。居住建筑近代中国的农村、集镇、中小城市和大城市的旧城区,仍然采取传统的住宅形式。但是随着经济的发展人们对住房的要求也有很大的不同,在各个方面。经济品味上有的喜欢西方的建筑,欧式的风格,有的喜欢中国风的特色,能弘扬优良传统,传播先进文化。现代的建筑和过去相比实用性更强结构上也更完整,更适合现在的人们居住生活。 我们现代百姓生活的民居建筑是每个地方根据当地的风俗、习惯、历史、环境、经济、文化等等因素建筑不同的形态。 老人常说:“有名胡同三百六,无名胡同似牛羊。”那么众多胡同中,谁才是辈分最高,年龄最长的老太爷呢?从玄武门向西,有一个毫不起眼的胡同,三庙街,可追述到1100年的辽代,历经荣衰。幽深的胡同实际上是由两旁相临的院墙组成的,墙的里面,就是老北京的“四合院”。四合院作为北京的传统民居,在元代就已出现了。不过现存的四合院大多数是清代到20世纪30年代所建的。简单的说,四合院就是由四面的房屋或围墙圈成的。里面的建筑布局,在封建宗法礼教的支配下,按着南北中轴线对称地布置房屋和院落。四合院是个统称,由于建筑面积的大小以及方位的不同,从空间组合来讲有大四合院、小四合院、三合院之分。 院子的外墙除大门外,没有窗户或通道与胡同相连,关上大门,就是一个宁静、封闭的小天地。四合院一般坐北朝南,院门都开在南向的东角。院内坐北朝南的房子是正房,是家长的住处,它建在四层台阶的基础之上,东西厢房要低一层台阶,房前有回廊环绕。北房是四合院的中心,共有3大间,正中的一间称为堂屋,是不住人的(说点什么)。东西两侧是子女的厢房。倒座在四合院中是条件最差的房

中国传统民居调研报告 ——江苏苏州地域的民居形态分析 姓名:钱书恒班级:环艺10-1 学号:10103070124 建筑是文化的载体,是一定历史文化时期的产物。有什么样的文化,就会有什么样的建筑。民居是最为常见的建筑类型之一,受地理环境、气候条件、历史、文化、社会、经济等因素的影响,各地的民居常常呈现出鲜明的地方风格,江苏自然条件优越,长期以来经济,文化极为发达,因而造就了当地民居的典雅和精致。 我今年夏天和同学有幸去了被誉为“人间天堂”的苏杭,完全是自助游,在去之前,也对当地的文化和建筑做了一些初步的了解,为时共七天,亲身实地的体验一把江南建筑。其中苏州对我印象更为深刻,第一是因为有关苏州的行程是我筹划安排的,第二是因为,苏州与杭州相比,传统的文化气息保留的更多,随处可见具有江南传统气息的民居建筑,而杭州更大,给人更多的像是现代的大城市。所以,我希望能够借助这次机会,结合自身感受,更 深的去探求一下江苏的民居,我参考的主要资料 是雍振华老师编写的《江苏民居》一书。 在唐中叶时,北方战乱频繁,土地荒芜,民 不聊生,安史之乱后,北方出现了比西晋末年规 模更大的汉民南迁。当时,在迁移的人群中,不 仅有大量老百姓,还有官员和士大夫,而且大多 数是举家举族南迁,由于江南比较安定,经济上 相对富裕,因此导致人口越来越密集。历史上三 次大规模的南迁对南方地区的发展具有重大意 义,除了宗室、贵族、官僚地主、宗族乡里外, 还有众多的士大夫,文人学者,他们的社会地位、 文化水平和经济实力较高,到达南方后,无论在 经济上,文化上,都使南方地区获得了明显的提 高和发展。 江苏自然环境优越,在我国广袤的疆域中,江苏的自然环境堪称的上得天独厚,江苏地处中国东部,地理上跨越南北,气候、植被也同样同时具有南方和北方的特征。我国三大河流,长江、黄河、淮河都曾与其有交集。丘陵地区常常被视为理想的居住之地,始终存在着人们的生活印记。因为当地优越的自然环境,特定的自然环境,影响着无数人的生产生活,也影响了他们的居住建筑。经历了漫长岁月的磨砺,这里的民居已适应周围的环境,从而显现出地方特色。 气候条件也是影响人类文明的重要因素之一,气候的差异决定了他们的生产方式,江苏属于温带向亚热带的过度性气候。江苏各地平均气温介于13℃-16℃,由东北向西南逐渐增高。最冷月为1月份,平均气温-1.0-3.3℃,其等温线与纬度平行,由南向北递减,7月份为最热月,沿海部分地区和里下河腹地最热月在8月份,平均气温26℃-28.8℃,其等温线与海岸线平行,温度由沿海向内陆增加。 江苏基本上由长江和淮河下游的大片冲积平原组成,全省的地势总体上相当低平,是中国地势最为低平的一个省份。江苏省的平原面积7万平方公里左右,占全省面积的69%,主要包括长江下游两岸的太湖平原、高沙土平原(均属于长江三角洲)和淮河流域的里下河平原、黄淮平原以及东部滨海平原,这些平原之间连为一片,并无显著的分界线。 江苏自古以来是中国的文化重心之地,并经历文化重心从汉唐以前的江淮地区到唐宋以

中国民居实例分析之北京四合院北京四合院是北方地区院落式住宅的典型。它外观规矩,中线对称,四方围合,内植草木。800多年来,虽历经变迁和风雨洗礼,北京四合院却一直保持着她自有的结构和情趣,安静地在中国建筑的历史中画着深刻的符号。 四合院的雏形产生于商周时期,在汉代基本格局已经逐步形成,唐宋辽时代已初具规模,但是北京四合院作为大规模主要居住建筑形式则应定位于元代,而后,明清两朝得到长足发展。逐渐完善,最终成为北京最有特点的居住形式。 北京正规四合院一般以东西方向的胡 同而坐北朝南,基本形制是分居四面的北 房(正房)、南房(倒座房)和东、西厢房, 四周再围以高墙形成四合,开一个门。大 门辟于宅院东南角“巽”位。房间总数一 般是北房3正房2耳房5间,东、西房各3 间,南屋不算大门4间,连大门洞、垂花 门共17间。如以每间11-12平方米计算, 全部面积约200平方米。 四含院的建筑类型从规模上讲可以分为大、中、小和复合型等不同的建筑形制。从资料显示上看,中型和小型四合院一般是普通民居和富商宅院,大型四合院和复合型四合院主要是府邸、官衙的用房。 1.小型四合院 小型四合院布局比较简单,只有一进院落。三面或四面建房,结构小巧,一般是北房三间,一明两暗或者两明一暗,东西厢房各两间,南房三间。卧砖到顶,起脊瓦房。可居一家三辈,祖辈居正房,晚辈居厢房,南房用作书房或客厅。小四合院内铺砖墁甬道,连接各处房门,各屋前均有台阶。大门两扇,黑漆油饰,门上有黄铜门钹一对,两则贴有对联。 2.中型四合院 中型四合院常见以两进或者三进院为主,建制比小型四合院宽敞气派的多,在建筑布局上已经明确的划分出内院、外院和后罩房等不同的区域,在功能上也区分出主人、男仆、女仆所适用的区域范围。一般是北房5间,正房3间,耳房2间,东、西厢房各3间,房前有走廊以避风雨。另以院墙隔为前院(外院)、后院(内院),院墙以月亮门相崐通。前院进深浅显,以一二间房屋以作门房,后院为居住房,建筑讲究,层内方砖崐墁地,青石作阶。 3.大型四合院 大型四合院习惯上称作大宅门,范畴比较广泛,从宅第到王府都可以看成是大型四合院的建筑布局。从建筑功能角度上看,在占地规模、房屋数量、装修装饰、设施配备、庭院布置、室内陈设等各方面,都与中小型四合院悬殊极大。从建筑布局方面看,除了中轴线上的院落向纵深发展外,还增加了横向的跨院,有些建筑群还在主体建筑的一侧修建花园和专门的马号等。其院落极多,有前院、后院、东院、西院、正院、偏院、跨院、书房院、围房院、马号、一进、二进、三进……等等,院内均有抄手走廊连接各处。 4.复合型四合院 复合型四合院实际上是一组超大型四合院。北京的胡同之间的间距一般在60—70米,大一些的有80米左右,这种间距只能容下四五进的纵向院落。如果宅院还要扩大规模,唯一的途径就是以中轴线为中心,向两侧方向发展,这就是复

民居是指民众的居住建筑。“住”是人类生存最根本的需求之一,所以民居是历史上出现最早的建筑类型;凡是有人类生存的地方,就要解决住的问题,所以民居又是数量最多、最普及的建筑类型。综观中国民居的历史,要从原始社会先民们如何建造居室开始,这要从人类居住遗址的考古发掘、传说故事、文献记载到实物存留,作出全面的审视。 早期人类为了方便出入,深入地下的穴居逐渐改向上升至地表,而高处的巢居则降低至接近地面。前者形成半地下的木骨泥墙建筑,后者形成干栏式房屋。在人们共同狩猎与耕作中,逐渐形成了聚族而居,单体的住房聚合为村落,近年考古方面已发掘出多处有一定规模的原始社会民居聚落,例如陕西西安半坡村及临潼姜寨遗址。姜寨是距今五千年的仰韶文化遗址,有五座大房子,并各有若干小房子环绕,五座大房子共同面向一个广场,这是母系氏族社会的环境写照。 有关夏商时代的居住建筑,重要考古所得是在河南偃师二里头和殷墟,不过所获多是宫殿、墓葬等,一般平民仍住在地穴里。在四川成都十二桥则出土了一处干栏式建筑遗址。周代实行礼制,建筑平面表现为方正,前堂后寝,左右对称,有中轴线等等。在陕西扶风凤雏村出土的“中国第一四合院”,虽然并非住宅,但可以显示在西周时期,中国建筑的庭院式布局已十分成熟。 虽然至今仍没有发现战国时代民居遗址,但文献上有关民居的名词已很多,如门、墙、户、牖、塾、中庭、室、寝等,出土墓葬中的棺椁、榫卯的精细程度,已跟今天相差无几。 中国民居建筑在漫长的历史过程中,受到各个时期不同的发展水平、不同民族及不同地区的自然条件等因素的影响,发展成为各具特色的民居类型。这些因素可归纳为社会因素和自然因素两大类。 社会因素包括社会意识、民族差异、宗教信仰和风俗习惯等。以社会意识为例,传统中国是一个长期以宗法制度为主的社会,而维系社会稳定的精神支柱,正是儒家伦理道德学说。这种学说提倡长幼有序、兄弟和睦、男尊女卑、内外有别等道德观念,崇尚数代同堂的大家庭生活。这种宗法制度和道德观念,对民居的平面布局、房间构成和规模大小,均有着深刻影响。而作为中国北方民居典型代表的四合院,就最能体现长幼有序、内外有别的中国传统道德观念。 自然因素主要是地理位置、地形地貌、气候条件、材料资源等,这对民居形式也产生很大影响。例如中国西北黄土高原地区,降雨量少,树木稀疏,生活于当地的人因地制宜,开挖黄土窑洞居住,既节省木材,也不怕雨水多而构成的威胁。