第一节鼻及鼻窦的解剖及生理

鼻(nose)由外鼻、鼻腔、鼻窦三部分构成。外鼻位于面部中央。鼻腔是位于两侧面颅之间的腔隙,其上、后、旁由左右成对的鼻窦环绕,与颅前凹、颅中凹、口腔和眼眶紧密眦邻,仅由一层薄骨板相互隔开,故严重的鼻外伤可伴发其周围结构的外伤,鼻疾病亦可向邻近器官扩散。鼻窦开口于鼻腔,两者粘膜互相移行连为一整体。

一、外鼻

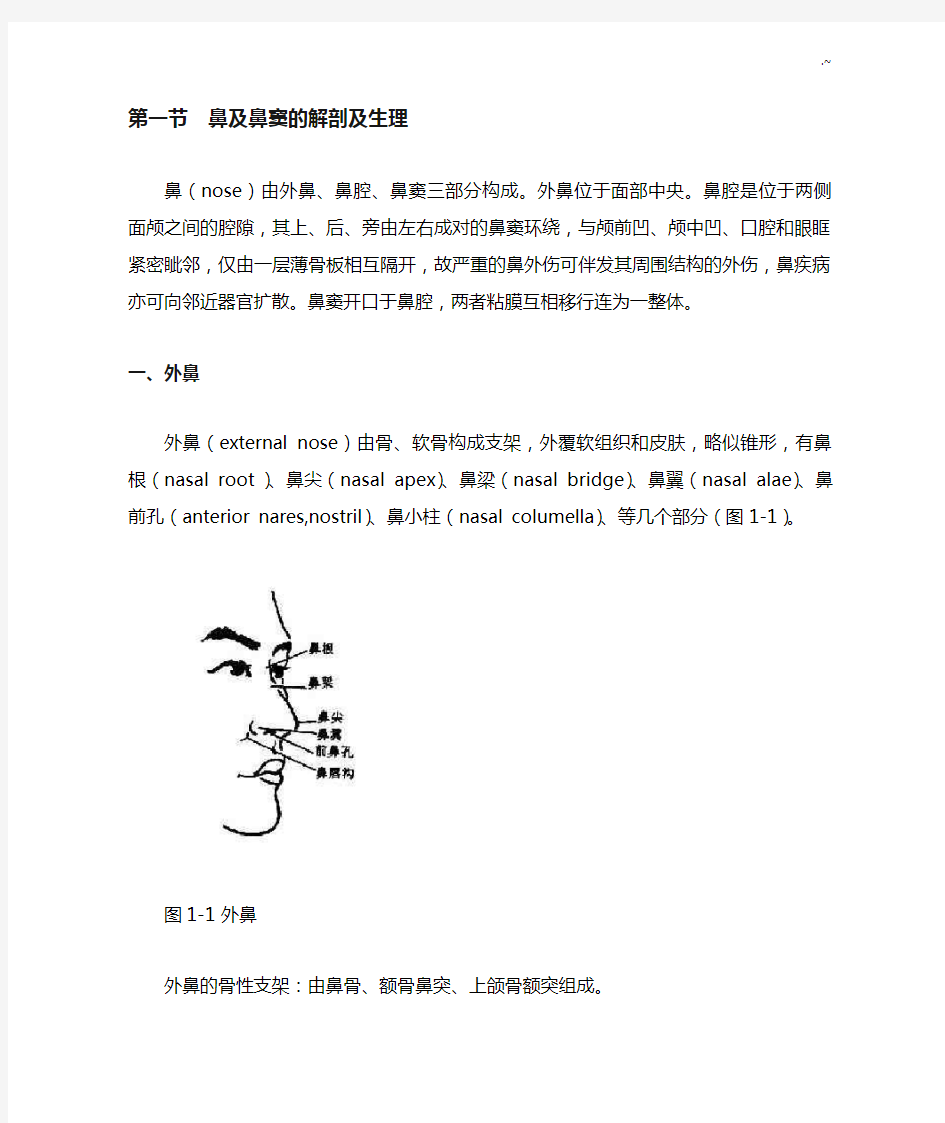

外鼻(external nose)由骨、软骨构成支架,外覆软组织和皮肤,略似锥形,有鼻根(nasal root )、鼻尖(nasal apex)、鼻梁(nasal bridge)、鼻翼(nasal alae)、鼻前孔(anterior nares,nostril)、鼻小柱(nasal columella)、等几个部分(图1-1)。

图1-1 外鼻

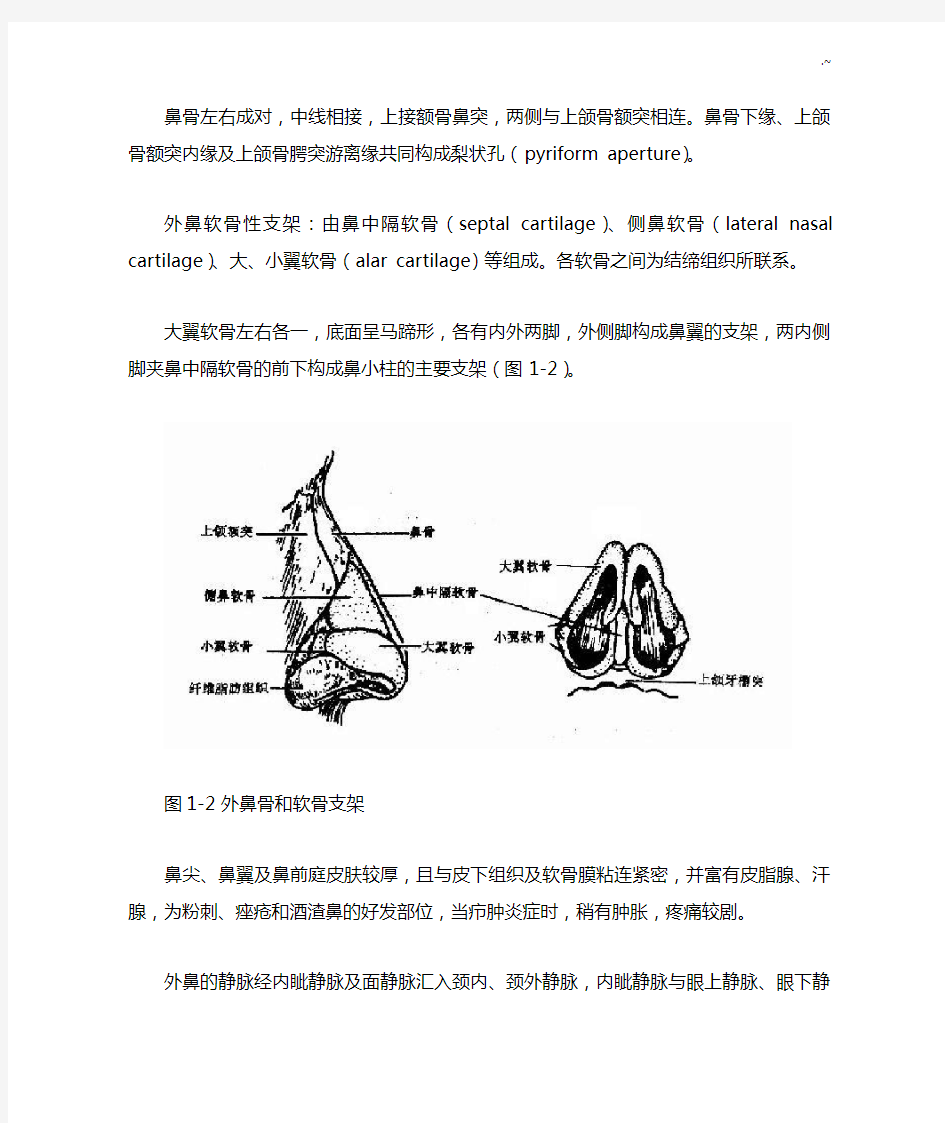

外鼻的骨性支架:由鼻骨、额骨鼻突、上颌骨额突组成。

鼻骨左右成对,中线相接,上接额骨鼻突,两侧与上颌骨额突相连。鼻骨下缘、上颌骨额突内缘及上颌骨腭突游离缘共同构成梨状孔(pyriform aperture)。

外鼻软骨性支架:由鼻中隔软骨(septal cartilage)、侧鼻软骨(lateral nasal cartilage)、大、小翼软骨(alar cartilage)等组成。各软骨之间为结缔组织所联系。

大翼软骨左右各一,底面呈马蹄形,各有内外两脚,外侧脚构成鼻翼的支架,两内侧脚夹鼻中隔软骨的前下构成鼻小柱的主要支架(图1-2)。

图1-2 外鼻骨和软骨支架

鼻尖、鼻翼及鼻前庭皮肤较厚,且与皮下组织及软骨膜粘连紧密,并富有皮脂腺、汗腺,为粉刺、痤疮和酒渣鼻的好发部位,当疖肿炎症时,稍有肿胀,疼痛较剧。

外鼻的静脉经内眦静脉及面静脉汇入颈内、颈外静脉,内眦静脉与眼上静脉、眼下静脉相通,最后汇入颅内海绵窦。面静脉无瓣膜,血液可上下流通,当鼻或上唇(称危险三角区)患疖肿处理不当或随意挤压,则有可能引起海绵窦血栓性静脉炎等严重颅内并发症的危险(图1-3)。

图1-3 外鼻静脉与海绵窦的关系

二、鼻腔

鼻腔(nasal cavity)为一顶窄底宽的狭长腔隙,前起前鼻孔,后止于后鼻孔,与鼻咽部相通。同鼻中隔分隔为左右两腔,每侧鼻腔包括鼻前庭及固有鼻腔两部分。

(一)鼻前庭(nasal vestibule)

位于鼻腔最前部,由皮肤复盖,富有皮脂腺和汗腺,并长有鼻毛,鼻前庭皮肤与固有鼻腔粘膜交界处称为鼻阈。

(二)固有鼻腔

通称鼻腔,有内、外、顶、底四壁。

1.内壁:即鼻中隔(nasal septum),由鼻中隔软骨(septal cartilage)、筛骨正中板,又称筛骨垂直板(perpendicular plate of ethmoid bone)及犁骨(vomer)组成(图1-4)。

图1-4 鼻中隔支架

软骨膜及骨膜外复有粘膜,鼻中隔前下部粘膜内血管丰富,由鼻腭、筛前、上唇及腭大动脉支密切吻合形成毛细血管网称为利特尔区(Littlr’s area)。此处粘膜较薄,血管表浅,粘膜与软骨膜相接紧密,血管破裂后不易收缩,且位置又靠前,易受外界刺激,是鼻出血最易发生的部位。

2.外壁:鼻腔外壁表现极不规则,有突出于鼻腔的三个骨质鼻甲(conchae turbinate),分别称上、中、下鼻甲。各鼻甲下方的空隙称为鼻道,即上、中下鼻道。各鼻甲内侧面和鼻中隔之间的空隙称为总鼻道(common meatus)。上、中两鼻甲与鼻中隔之间的腔隙称嗅裂或嗅沟(olfactory sulcus)(图1-5、1-6)。

图1-5 鼻腔外侧壁

(1)上鼻甲(superior turbinate):位于鼻腔外壁的后上部,位置最高、最小,因前下方有中鼻甲遮挡,前鼻镜检查不易窥见。上鼻甲后上方为蝶筛隐窝(sphenoethmoid recess),蝶窦开口于此。

图1-6鼻腔外侧壁(上、中、下鼻甲部分去除)

(2)上鼻道(superior meatus):内有后组筛窦开口。

(3)中鼻甲(middle turbinate):系筛骨的突出部,中鼻甲中常有筛窦气房生长,使鼻腔上部显著缩窄。中鼻甲前端外上方的鼻腔侧壁有小丘状隆起称为鼻丘,是三叉神经、嗅神经所形成的丰富的反射区。

(4)中鼻道(middle meatus):外壁上有两个隆起,后上方为筛窦的大气房名筛泡(ethmoid bulla ),筛泡前下方有一弧形嵴状隆起名钩突(uncinate process),筛泡钩突之间有一半月形裂隙,称为半月裂孔(semilunar hiatus),其外方有一弧形沟称筛漏斗(ethmoid infundibulum),额窦多开口于半月裂孔的前上部,其后为前组筛窦开口,最后为上颌窦开口。

(5)下鼻甲(inferior turbinate):为一独立骨片,附着于上颌骨内壁,前端距前鼻孔约2cm后端距咽鼓管口约1cm,为鼻甲中最大者,约与鼻底同长,故下鼻甲肿大时易致鼻塞或影响鼓管的通气引流。

(6)下鼻道(imferior meatus):前上方有鼻泪管开口,其外段近下鼻甲附着处骨壁较薄,是上颌窦穿刺的最佳进针部位(图1-7)。

图1-7 右鼻腔

3.顶壁:呈狭小的拱形,前部为额骨鼻突及鼻骨构成。中部是分隔颅前窝与鼻腔的筛骨水平板(cribriform plate),此板薄而脆,并有多数细孔,呈筛状,嗅神经经此穿过进入颅前窝。外伤或手术时易骨折致脑脊液鼻漏,成为感染入颅的途径。

4.底壁:即硬腭,与口腔相隔,前3/4由上颌骨腭突,后1/4由腭骨水平部构成,两侧部于中线相接,形成上颌骨鼻嵴,与犁骨下缘相接,底壁前方近鼻中隔处,两机时各有一切牙管开口,腭大动、静脉及腭前神经由此通过。

(三)鼻腔粘膜

按其组织学构造和生理机能的不同,分为嗅区粘膜和呼吸区粘膜两部分。

1.嗅区粘膜:分布于上鼻甲及部分中鼻甲内侧面及相对应的鼻中隔部分,为假复层无纤毛柱状上皮,由嗅细胞、支持细胞、基底细胞组成。其固有层内含分泌浆液的嗅腺,以溶解有气味物质微粒,产生嗅觉。嗅细胞为双极神经细胞,其中央轴突汇集多数嗅细胞嗅丝,穿过筛板达嗅球,周围轴突突出上皮表面,成为细长的嗅毛(图1-8)。

图1-8 嗅神经

2.呼吸区粘膜:除嗅区外,鼻腔各处均由呼吸区粘膜覆盖,该区粘膜属复层或假复层柱状纤毛上皮,其纤毛的运动主要由前向后朝鼻咽部。粘膜内含有丰富的浆液腺、粘液腺和杯状细胞,能产生大量分泌物,使粘膜表面复有一层随纤毛运动不断向后移动的粘液毯(mucous blanket)。粘膜内有丰富的静脉丛,构成海绵状组织,具有灵活的舒缩性,能迅速改变其充血状态,为调节空气温度与湿度的主要部分。下鼻甲上的粘膜最厚,对鼻腔的生理功能甚为重要,故手术时不宜过多去除。

三、鼻窦

鼻窦(nasal sinuses)为鼻腔周围颅骨含气空腔,按其所在颅骨命名为额窦、筛窦、上颌及蝶窦,共四对。各鼻窦的发育进度不一致,初生儿只有上颌窦和筛窦,到三岁时额窦和蝶窦才开始出现,各鼻窦形状,大小随着年龄、性别和发育状况而有所不同(图1-9)。

图1-9 鼻窦面部的投影

临床上按其解剖部位及窦口所在位置,将鼻窦分为前、后两组,前组鼻窦包括上颌窦、前组筛窦和额窦,其窦口均在中鼻道。后组鼻窦包括后组筛窦和蝶窦,前者窦口在上鼻道,后者窦口在蝶筛隐窝。

(一)上颌窦(maxillary sinus)

在上颌骨体内,为鼻窦中最大者,容积约15~30ml,形似横置的锥体,锥体之底即上颌窦内侧壁,锥体尖部在上颌骨颧突处,15岁时窦的大小几与成人相同。

顶壁:即眶底,故眶内与窦内疾病可相互影响。顶壁有眶下神经及血管的骨管通过。

前壁:中央最薄并略凹陷称“尖牙窝”,上颌窦手术多经此进入,尖牙窝上方有眶下孔,为眶下神经及血管通过之处。

后外壁:与翼腭窝相隔,上颌窦肿瘤破坏此壁侵入及翼内肌时可致张口困难。

内壁:为鼻腔外侧壁的一部分,后上方有上颌窦窦口通入中鼻道,下鼻甲附着处骨质薄,经此行上颌窦穿刺术。

底壁:为牙槽突,常低于鼻腔底部,与上颌第二前磨牙及第一、二磨牙根部以菲薄骨板相隔,有的磨牙的牙根直接埋藏于窦内粘膜下,故牙根感染可引起牙源性上颌窦炎,反之,上颌窦炎症或肿瘤的侵犯亦常引起牙痛、牙松动等症状。

(二)筛窦(ethmoid sinus)

位于鼻腔外上方和眼眶内壁之间的筛骨内,呈蜂房状小气房,每侧10个左右,气房大小、排列及伸展范围极不规则,两侧常不对称,有筛迷路(ethmoid labyrinth)之称。筛窦以中鼻甲附着缘为界,位于其前下者为前组筛窦(anterior ethmoid sinus),开口于中鼻道。中鼻甲后上者为后组筛窦(posterior ethmoid sinus),开口于上鼻道,实际上前、后组筛窦很难截然分开(图1-10)。

图1-10 各鼻窦相互关系

筛窦顶壁位于筛板之外侧,为颅前窝底部。底壁前部是上颌窦上壁的内侧缘,后部是腭骨的眶突。外壁菲薄如纸,为眶内侧壁的纸样板(lamina papyracea),故筛窦或眼眶炎症可相互感染。

(三)额窦(frontal sinus)

位于额骨内,出生时尚未形成,一般至三岁开始出现,成年后才告完成,但其大小、形状极不一致,有时可一侧或两侧未发育。额窦的前壁为额骨外

板,较坚厚,内含骨髓,后壁为额骨内板,较薄,与额叶硬脑膜相邻,有导血管穿过此壁入硬脑膜下腔,故额窦感染可经此引起鼻源性颅内并发症。底壁为眶顶及前组筛窦之顶,其内侧相当于眶顶的内上角,骨质甚薄,急性额窦炎时该处有明显压痛,额窦囊肿破坏此壁可使眼球向外、向下方移位。额窦开口于窦底内侧,经鼻额管(nasofrontal duct)通入中鼻道前端。内壁为分隔两侧额窦的额窦中隔,上段常偏曲。

(四)蝶窦(sphenoid sinus)

位于蝶骨体内,一般三岁才出现,成年发育完成,形状大小不一。由蝶窦中隔分为左右两侧,两侧常不对称。顶壁与颅前窝及颅中窝相隔,顶壁凹陷形成蝶鞍底部,故可通过蝶窦行垂体肿瘤摘除术。外侧壁有视神经压迹和颈内动脉及三叉神经上颌动脉及三叉神经上颌支压迹。后壁为蝶骨体。前壁与筛骨垂直板及犁骨后缘相接。下壁即后鼻孔与鼻咽顶。蝶窦开口位于前壁的上方,通过蝶筛隐窝。

四、鼻及鼻窦的血管及神经

(一)动脉:主要来自颈内动脉的眼动脉(ophthalmic artery)及颈外动脉的上颌动脉(internal maxillary artery),其行径分布如下:

(2)眶下动脉:经眶下孔→鼻腔外壁前段、上颌窦。

(3)腭大动脉:出腭大孔经硬腭向前入切牙管→鼻中隔前下部。

筛前动脉、筛后动脉中隔支、上唇动脉、腭大动脉、鼻腭动脉在鼻中隔前下部构成丰富的动脉丛为鼻出血的好发部位(图1-11)

图1-11 鼻中隔动脉分布

(二)静脉

鼻腔下部静脉汇集成蝶腭静脉,进入上颌静脉,最后汇入颈外静脉。前部静脉导入面前静脉,鼻腔上中静脉则沿筛前和筛后静脉导入眼静脉,最后引流于海绵窦。

(三)神经

1.嗅神经由鼻腔嗅区粘膜内的嗅细胞神经纤维集合而成,通过筛板而达嗅球,嗅神经由管状鞘膜所包围,此管状鞘膜与硬脑膜相连,因此嗅粘膜受到损伤和感染,细菌即可经嗅神经鞘膜感染到颅内,引起鼻源性颅内并发症。

2.感觉神经主要来自三叉神经的第一支(眼神经)和第二支(上颌神经)的分支。

眼神经经鼻睫神经分出筛前神经,分布于鼻中隔和鼻腔外侧壁的前部。

上颌神经在翼腭窝形成蝶腭神经节,分出鼻后上神经和鼻后下神经,前者分布于鼻中甲以上部分的鼻腔及鼻窦,后者分布于中鼻道以下的鼻腔(图1-12)。

图1-12 鼻腔神经分布

上颌神经还分出上牙槽神经后支及眶下神经,前者分布于上颌窦及牙槽;后者分布于鼻前庭、鼻底及下鼻道前段。

3.植物神经包括交感神经和副交感神经。

(1)交感神经纤维使鼻粘膜血管收缩,分泌液减少,由来自颈内动脉交感神经丛的岩深神经、翼管神经、蝶腭神经节分布于鼻腔内的血管和分泌腺。

(2)副交感神经纤维使鼻粘膜血管扩张,分泌液增多,由来自面神经分出的岩浅大神经和翼管神经到蝶腭神经节,节后纤维再分布到鼻腔内。

五、鼻及鼻窦的生理

(一)鼻的生理功能

鼻腔主要有呼吸、嗅觉、共鸣及反射机能。

1.呼吸功能:鼻腔为呼吸空气的通道,有调节吸入空气的温度、湿度、滤过和清洁作用,以保护下呼吸道粘膜适应生理要求,有利于肺泡内氧和二氧化碳的交换。

(1)通道作用由于鼻腔解剖的特殊,吸气时气流呈抛物线经中鼻甲内侧之鼻腔顶,再折向下方经后鼻孔入咽腔。呼气时部分气流则以抛物线经前鼻孔呼

出,部分则由于后鼻孔大,前鼻孔小,致全部气流不能同时呼出,而在鼻腔内形成旋涡气流渐次呼出,以使气流在鼻腔增加了与鼻腔鼻窦粘膜接触的机会(图1-13)。

图1-13 鼻腔的呼吸气流

(2)温暖作用鼻腔粘膜的面积较大,且有丰富的海绵状血管组织,具有敏感的舒缩能力,每日可放出热能约70卡,使吸入的冷空气迅速变暖,调节至30°C~33°C,再经咽、喉调节至与正常体温相近后入肺。

(3)湿润作用鼻粘膜富于腺体,需要时一昼夜可分泌水份约1000ml,用以提高空气的湿度,防止呼吸道粘膜干燥,使粘膜的纤毛运动得以维持正常的机能。

(4)滤过清洁作用鼻前庭的鼻毛对粉尘有阻挡滤过作用。较细微的尘埃和细菌进入鼻腔后,被粘膜表面的粘液毯粘住,粘液中有可溶解细菌的溶菌酶,再经纤毛运动向后送达鼻咽腔,经口腔吐出或咽下(图1-14)。因此,保护纤毛运动对维持鼻腔正常生理功能甚为重要。

图1-14鼻粘膜纤毛上皮及粘液毯的运动形式

2.嗅觉功能:含气味的气体分子随吸入气流到达鼻腔嗅沟处,与嗅粘膜接触,溶解于嗅腺的分泌物中,刺激嗅细胞产生神经冲动,经嗅神经到达嗅球、嗅束,再到达延髓和大脑中枢产生嗅觉。

3.共鸣:鼻腔是重要的共鸣器官,发音在喉,共鸣在鼻,以使声音洪亮而清晰。若鼻腔因炎症肿胀而闭塞时,发音则呈“闭塞性鼻音”(rhinolalia clausa)。若腭裂或软腭瘫痪时,发音时鼻咽部不能关闭,则呈“开放性鼻音”(rhinolalia aperta)。

4.反射机能:鼻腔内神经丰富,常出现一些反射现象。如喷嚏,系三叉神经或嗅神经受刺激后而引起先有深吸气,继之强呼气的一阵气流从鼻咽部经鼻腔喷出的动作,可将鼻腔内刺激物清除,为一保护性反射。

(二)鼻窦的生理功能

鼻窦对增加吸入鼻腔空气的温度及湿度、增强声音共鸣作用,以及减轻头颅重量等方面都起着一定的作用。

第一章绪论 生理学研究内容大致可分整体水平、器官和系统水平、细胞和分子水平三个不同水平。根据实验进程可将生理学实验分为慢性实验和急性实验,后者又分为在体实验和离体实验两种。 第二章细胞、基本组织及运动系统 第一节细胞 细胞膜主要由脂质、蛋白质和糖类等物质组成。 液态镶嵌模型:生物膜以液态的脂质双分子层为基架,其中镶嵌着具有不同分子结构,从而具有不同生理功能的蛋白质。 单纯扩散:某些脂溶性小分子物质由膜的高浓度一侧向低浓度一侧的扩散过程。 细胞的物质转运有几种方式,简述主动运转的特点:单纯扩散(自由扩散)、易化扩散(通道:化学电压机械门控;载体:结构特异性饱和现象竞争性抑制)、主动转运(原发性:利用代谢产生的能量将物质逆浓度梯度或电位梯度进行跨膜转运的过程;继发性:能量不直接来自ATP的分解,而是依靠Na+在膜两侧浓度差,即依靠存储在离子浓度梯度中的能量完成转运,间接利用ATP)【借助于载体、逆浓度差或电位差转运并需要能量】、入胞(吞噬、吞饮、受体介导入胞)和出胞等。 跨膜信号传导1由通道蛋白完成的,电压、化学、机械门控通道2由膜受体、G蛋白和G蛋白效应分子组成的3酶耦联受体信号传导。 细胞凋亡:由一系列细胞代谢变化而引起的细胞自我毁灭,又称程序性细胞死亡PCD,是在基因控制下,通过合成特殊蛋白而完成的细胞主动死亡过程。 细胞周期:细胞增殖必须经过生长到分裂的过程成为~,分为G1、S、G2、M四期。 细胞衰老:细胞在正常环境条件下发生的细胞生理功能和增殖能力减弱以及细胞形态发生改变,并趋向死亡的现象。 第二节基本组织 人体四种基本组织:上皮组织、结缔组织、肌肉组织、神经组织。 神经组织由神经细胞和神经胶质细胞组成,后者其支持、联系、营养、保护和隔离等作用。 神经纤维分为有髓神经纤维和无髓神经纤维。 第三节运动系统 骨骼肌纤维由肌原纤维和肌管系统组成,前者由上千条粗肌丝和细肌丝有规律的平行排列组合而成。 第三章人体的基本生理功能 第一节生命活动的基本特征 生命活动的基本特征包括新陈代谢、兴奋性、适应性和生殖等。 阈强度/阈值:能引起细胞或组织发生反应的最小刺激强度。 兴奋性:可兴奋组织或细胞接受刺激后产生兴奋的能力。 适应性:机体根据环境变化而调整体内各部分活动使之相协调的功能。 生殖:人体生长发育到一定阶段时,男性和女性两种个体中发育成熟的生殖细胞相结合,便可形成与自己相似的子代个体。 第二节神经与骨骼肌细胞的一般生理特性 静息电位:细胞未受刺激相对安静时,存在于细胞膜内外两侧的电位差。 静息电位产生机制:【前提-膜内外离子浓度差;决定作用-膜对离子的通透性;根本原因-K+外流(膜对A-不通透)】K+外流是静息电位产生的根本原因。RP的产生与C膜内外离子的分布和静息时C膜对它们的通透性有关。细胞内K浓度和A-浓度比外高,而胞外Na和Cl比内高。但C膜在静息时对K通透性较大,Na和

人体解剖生理学课后习题答案 人体解剖生理学课后习题答案第四章~ 第四章感觉器官 问答题: 1. 试述感受器的一般生理特征。 (1)感受器的适宜刺激:每种特定的感受器对某种类型的刺激较其他类型更容易起反应,这种类型的刺激就是适宜刺激。然而,某些感受器也可对非适宜刺激产生比适宜刺激弱得多的反应,得到与适宜刺激同样的感觉。要想使刺激引起感受器兴奋,刺激强度和刺激持续时间必须达到一定的量,通常把作用于感受器引起人体产生某种感觉所需的最小刺激量称为感觉阈值。 (2)感受器的换能、感受器电位和感受性冲动的发放 (3)感受器的适应:同一刺激强度持续作用于同一感受器时,并不总是产生同样大小的感受器电位的现象,称为感受器的适应。这类感受器可降低去极化范围和程度,使传入神经元产生动作电位的频率下降,甚至不再产生反映。根据产生适应的快慢,将感受器分为紧张型感受器和时相型感受器。 (4)感觉的精确度:每个感觉神经元对刺激的反应都限定在所支配的某个皮肤区域内,这就是所谓的感受野。感受野大小随支配皮肤区域内的感受器密度而不同,感受器空间分布密度越高,感受野亦越小,其感觉的精确度或分辨能力也就越高。 2. 眼近视时是如何调节的? 眼折光力的调节使睫状肌中环行肌收缩,引起连接于晶状体的悬韧带放松;晶状体由于其自身的弹性而向前方和后方凸出,使眼的总折光能力增大,使光线聚焦成象在视网膜上。调节反射时,除晶状体的变化外,同时还出现瞳孔缩小和两眼视轴向鼻中线的会聚。瞳孔缩小主要是减少进入眼内光线的量;两眼会聚主要是使看近物时物象仍可落在两眼视网膜的相称位置。 3. 近视、远视和散光患者的眼折光系统发生了什么异常?如何矫正? 近视:多数由于眼球的前后径过长,使来自远方物体的平行光线的平行光线在视网膜前聚焦,到视网膜时光线发散,以至物象模糊。近视也可由于眼的折光能力过强,使物体成象于视网膜之前。 远视:由于眼球前后径过短,以至主焦点的位置在视网膜之后,使入眼的平行光线在到达视网膜时还未聚焦,而形成一个模糊的物象。远视眼的特点是在看远物时就需要动用眼的调节能力,而看近物时晶状体的调节已接近它的最大限度,故近点距离较正常人为大,视近物能力下降。 散视:正常眼的折光系统的各折光面都是正球面的,从角膜和晶状体真个折光面射来的光线聚焦于视网膜上。 4. 视杆细胞和视椎细胞有何异同? 视杆细胞和视椎细胞在形态上均可分为4部分,由内向外依次称为外段、内段、胞体和终足;其中外段是感光色素集中的部位,在感光换能中起重要作用。视杆细胞和视椎细胞的主要区别在外段,其外形不同,所含感光色素也不同。视杆细胞外段呈长杆状,视椎细胞外段呈圆锥状。两种感光细胞都通过终足和双极细胞发生突触联系,双极细胞再与神经节细胞联系。

第一节鼻及鼻窦的解剖及生理 鼻(nose)由外鼻、鼻腔、鼻窦三部分构成。外鼻位于面部中央。鼻腔是位于两侧面颅之间的腔隙,其上、后、旁由左右成对的鼻窦环绕,与颅前凹、颅中凹、口腔和眼眶紧密眦邻,仅由一层薄骨板相互隔开,故严重的鼻外伤可伴发其周围结构的外伤,鼻疾病亦可向邻近器官扩散。鼻窦开口于鼻腔,两者粘膜互相移行连为一整体。 一、外鼻 外鼻(external nose)由骨、软骨构成支架,外覆软组织和皮肤,略似锥形,有鼻根(nasal root )、鼻尖(nasal apex)、鼻梁(nasal bridge)、鼻翼(nasal alae)、鼻前孔(anterior nares,nostril)、鼻小柱(nasal columella)、等几个部分(图1-1)。 图1-1 外鼻 外鼻的骨性支架:由鼻骨、额骨鼻突、上颌骨额突组成。 鼻骨左右成对,中线相接,上接额骨鼻突,两侧与上颌骨额突相连。鼻骨下缘、上颌骨额突内缘及上颌骨腭突游离缘共同构成梨状孔(pyriform aperture)。

外鼻软骨性支架:由鼻中隔软骨(septal cartilage)、侧鼻软骨(lateral nasal cartilage)、大、小翼软骨(alar cartilage)等组成。各软骨之间为结缔组织所联系。 大翼软骨左右各一,底面呈马蹄形,各有内外两脚,外侧脚构成鼻翼的支架,两内侧脚夹鼻中隔软骨的前下构成鼻小柱的主要支架(图1-2)。 图1-2 外鼻骨和软骨支架 鼻尖、鼻翼及鼻前庭皮肤较厚,且与皮下组织及软骨膜粘连紧密,并富有皮脂腺、汗腺,为粉刺、痤疮和酒渣鼻的好发部位,当疖肿炎症时,稍有肿胀,疼痛较剧。 外鼻的静脉经内眦静脉及面静脉汇入颈内、颈外静脉,内眦静脉与眼上静脉、眼下静脉相通,最后汇入颅内海绵窦。面静脉无瓣膜,血液可上下流通,当鼻或上唇(称危险三角区)患疖肿处理不当或随意挤压,则有可能引起海绵窦血栓性静脉炎等严重颅内并发症的危险(图1-3)。

《人体解剖生理学》复习要点 第一章绪论 1.组织、器官、系统概念 结构及功能相似的一类细胞通过细胞间质聚合在一起构成组织 不同组织有机组合构成器官 结构及功能密切相关的几个器官协调配合,共同实现特定的生理功能而成为系统 2.标准的解剖学姿势 身体直立,面部向前,两眼向正前方平视,两足并立,足尖向前,上肢下垂于躯干两侧,掌心向前。 生理功能调节的主要方式 神经调节、体液调节、自身调节 神经调节是由神经系统对生理功能所进行的调节。 体液调节是指机体某些细胞分泌的特殊化学物质经体液运输到达所作用的组织、细胞影响其功能活动。 一些由内分泌细胞分泌的激素经学业运输到达靶细胞发挥其作用称为远距分泌,因其影响范围广泛又称为全身性体液调节,有些激素经组织液扩散,作用于邻近的细胞发挥作用,称为旁分泌,因其影响范围局限,又称为局部体液调节。 自身调节是指机体的一些细胞、组织或器官能不依赖于神经、体液调节对内、外环境的变化产生适应性反应。 第二章人体的基本组成 1.人体九大系统 运动、消化、呼吸、泌尿、生殖、循环、感觉器、神经和内分泌系统 4.试述上皮组织的结构特点、分类和功能特点 被覆上皮: 单层扁平上皮又称单层鳞状上皮,有一层扁平细胞构成,细胞为多边形,核呈椭圆形,位于中央。衬于心、血管和淋巴管腔面者称内皮,分布在心包膜、胸膜和腹膜表面者称间皮。主要功能为润滑、减少摩擦,利于血液或淋巴流动等。 单层立方上皮由一层立方形细胞组成,细胞呈多边形,核圆,位于中央,主要分布于甲状腺滤泡,肾小管等处。 有分泌和吸收功能。 单层柱状上皮由一层柱状细胞组成,细胞呈多角形,核呈长椭圆形并位于细胞近基底部。分布于胆囊、胃、肠粘膜和子宫内膜及输卵管黏膜等处。 大多有吸收和分泌功能。 在肠粘膜的柱状细胞之间还散在有杯状细胞,可分泌粘液,以润滑和保护上皮。 假复层纤毛柱状上皮由梭形、锥形、柱状和杯状细胞组成,以柱状细胞最多,游离面有纤毛。因其上皮细胞形态不同、高矮不等,胞核的位置不在同一平面,侧面观貌似复层,实为单层而得名。主要分布于呼吸道粘膜。 有保护和分泌功能。 复层扁平上皮由多层细胞组成,基底层为低柱状或立方形细胞,中间层为多边形和梭形细胞,表层为数层扁平鳞状细胞,故又称复层鳞状上皮。凡在最表层形成角质层者,称角化的复层扁平上皮,分布于皮肤;不形成角化层者,称未角化的复层扁平上皮,分布于口腔、食管和阴道粘膜。

第一篇 耳鼻咽喉基础 第一章 耳鼻咽喉的解剖及生理 第一节 鼻及鼻窦的解剖及生理 鼻(nose)由外鼻、鼻腔、鼻窦三部分构成。外鼻位于面部中央。鼻腔是位于两侧面颅之间的腔隙,其上、后、旁由左右成对的鼻窦环绕,与颅前凹、颅中凹、口腔和眼眶紧密眦邻,仅由一层薄骨板相互隔开,故严重的鼻外伤可伴发其周围结构的外伤,鼻疾病亦可向邻近器官扩散。鼻窦开口于鼻腔,两者粘膜互相移行连为一整体。 一、外鼻 外鼻(external nose)由骨、软骨构成支架,外覆软组织和皮肤,略似锥形,有鼻根(nasal root )、鼻尖(nasal apex)、鼻梁(nasal bridge)、鼻翼(nasal alae)、鼻前孔(anterior nares,nostril)、鼻小柱(nasal columella)、等几个部分(图1-1)。 图1-1 外鼻 外鼻的骨性支架:由鼻骨、额骨鼻突、上颌骨额突组成。

鼻骨左右成对,中线相接,上接额骨鼻突,两侧与上颌骨额突相连。鼻骨下缘、上颌骨额突内缘及上颌骨腭突游离缘共同构成梨状孔(pyriform aperture)。 外鼻软骨性支架:由鼻中隔软骨(septal cartilage)、侧鼻软骨(lateral nasal cartilage)、大、小翼软骨(alar cartilage)等组成。各软骨之间为结缔组织所联系。 大翼软骨左右各一,底面呈马蹄形,各有内外两脚,外侧脚构成鼻翼的支架,两内侧脚夹鼻中隔软骨的前下构成鼻小柱的主要支架(图1-2)。 图1-2 外鼻骨和软骨支架 鼻尖、鼻翼及鼻前庭皮肤较厚,且与皮下组织及软骨膜粘连紧密,并富有皮脂腺、汗腺,为粉刺、痤疮和酒渣鼻的好发部位,当疖肿炎症时,稍有肿胀,疼痛较剧。 外鼻的静脉经内眦静脉及面静脉汇入颈内、颈外静脉,内眦静脉与眼上静脉、眼下静脉相通,最后汇入颅内海绵窦。面静脉无瓣膜,血液可上下流通,当鼻或上唇(称危险三角区)患疖肿处理不当或随意挤压,则有可能引起海绵窦血栓性静脉炎等严重颅内并发症的危险(图1-3)。

《人体解剖生理学》期末考试试卷(A卷) 请将所有答案填写到答题卡上,否则无分 .................. 姓名:班级:学号: 一、名词解释(每题3分,共计15分) 1、血型 2、心率 3、基础代谢 4、脊休克 5、内囊 二、填空题(每空1分,共计15分) 6、正常成人白细胞总数为,其中中性粒细胞占。 7、心肌细胞与骨骼肌细胞动作电位主要区别在于。 8、心脏位于胸腔的内,上方。 9、血液在心血管系统内周而复始的循坏流动称。 10、收缩压与舒张压之差称。 11、胸导管最后汇入。 12、体温是指的平均温度。 13、视器又称眼,由和两部分组成。 14、神经系统由和两部分组成。 15、垂体由和两部分组成。 三、选择题(16~29单选题每题1分,30~35多选题每题2分,共计28分) ( )16、关于血小板功能的描述,下列哪项错误: A.参与止血 B.参与凝血 C.维持渗透压 D.维持血管内皮完整性 ( )17.左心室的入口是: A.左肺静脉口 B.冠状窦口 C.左房室口 D.上腔静脉口 ( )18、窦房结位于: A.房间隔下部 B.冠状窦前方 C.上腔静脉与右心耳交界处心外膜深层 D.上腔静脉根部心内膜深面( )19、弹性动脉是指: A.中动脉 B.中小动脉 C.小动脉 D.大动脉 ( )20、心肌不会产生强直收缩,其原因是: A、心肌的有效不应期特别长 B、心肌肌浆网不发达,Ca2+储存少 C、心肌有自律性,会自动节律收缩 D、心肌呈"全或无"收缩 ( )21、正常腋温测试时间为: A.5分钟 B.15分钟 C.20分钟 D.30分钟 ( )22、角膜内含有丰富的: A.血管 B.色素细胞 C.淋巴管 D.感觉神经末稍 ( )23、视觉中枢位于: A.颞横回 B.额下回 C.角回 D.距状沟两侧 ( )24、肾上腺皮质球状带分泌: A.肾上腺素 B.糖皮质激素 C.性激素 D.盐皮质激素 ( )25、输精管结扎的部位是: A.附睾尾部 B.穿腹股沟处 C.入骨盆口处 D.阴囊根部,睾丸的上方 ( )26、关于脊柱的描述,正确的是() A、有8块颈椎 B、有4块骶骨 C、胸部运动最灵活 D、腰曲突向前 ( )27、对脂肪和蛋白质的消化,作用最强的消化酶是: A、唾液 B、胃液 C、胆汁 D、胰液 ()28、凝血过程的内源性与外源性的区别在于: A、凝血酶元激活物形成的始动过程不同 B、凝血酶形成过程不同 C、纤维蛋白形成过程不同 D、血小板3因子是否参加而不同 ()29、下列哪一项属于胆碱能受体: A、M,,a B、M,β C、M,,a和β D、M,a1和β2 E、M、,N1和N2 ()30、饮大量清水后尿量增多,是由于: A、肾小球虑过率增加 B、血凝胶体参透压降低 C、抗利尿激素分泌减少 D、醛固酮分泌减少 E.血容量增加 ( )31、血型为A的人有: A.红细胞膜上有A凝集原 B.红细胞膜上有B凝集原 C.血清中有抗B凝集素 D.血清中有抗A凝集素 E. 血清中无凝集素 ( )32、眼球内容物包括: A.房水 B.晶状体 C.睫状体 D.玻璃体 E.角膜 ( )33、兴奋在中枢神经系统内,神经元间化学传递的下列特征中,正确的是: A、单向传递 B、不衰减 C、时间延搁 D、节律改变 E、易疲劳 ( )34、不属于内分泌腺的是: A.腮腺 B.甲状腺 C.垂体 D.肾上腺 E、胰腺 ( )35、交感缩血管神经纤维分布最密集的是: A、皮肤血管 B、冠状动脉 C、骨骼肌血管 D、脑动脉 E、胃肠道血管

鼻应用解剖学及生理学 应用解剖学 1.外鼻:鼻根,鼻尖,鼻梁,鼻背,鼻尖,鼻翼,鼻底,鼻孔,鼻小柱,鼻唇沟。(1)支架由骨和软骨共同构成。骨包括额骨鼻部、鼻骨、上颌骨额突和腭突;软骨则主要为隔背软骨(两侧翼即鼻外侧软骨,又称鼻背板,中间即鼻中隔软骨,又称鼻隔板)、大翼软骨和鼻副软骨(小翼软骨、籽状软骨)。 (2)皮肤鼻根和鼻背部皮肤薄而松弛。鼻尖和鼻翼部皮肤较厚,富于皮脂腺和汗腺,为痤疮、酒渣鼻和鼻疖的好发部位。 (3)静脉回流经内眦静脉、面静脉汇入颈内静脉,而内眦静脉又可经眼上、下静脉与海绵窦相通。 (4)神经运动神经为面神经,感觉神经主要是三叉神(眼神经、上颌神经)的部分分支,即筛前神经、滑车上神经、滑车下神经和眶下神经。 (5)淋巴回流下颌下淋巴结、腮腺淋巴结。 2.鼻腔:起自前鼻孔,止于后鼻孔,左右各一,每侧又分为鼻前庭和固有鼻腔。 (1)鼻前庭前界前鼻孔,后界鼻阈(鼻内孔),外侧壁即鼻翼之内面,内侧壁即鼻小柱。皮肤是外鼻皮肤,鼻阈处移行为固有鼻腔的粘膜。有鼻毛,并富于皮脂腺和汗腺,缺乏皮下组织,直接与软骨紧密粘合。 (2)固有鼻腔前起自鼻内孔(即鼻阈),后止于后鼻孔。有内、外侧和顶、底四壁。 A.内侧壁鼻中隔。由鼻中隔软骨、筛骨正中板和犁骨组成。 B.外侧壁主要是筛窦和上颌窦的内侧壁。从下向上有下、中、上鼻甲,上缘均附着于鼻腔外侧壁,游离缘皆向内下悬垂于鼻腔内,故每一鼻甲与鼻腔外侧壁均形成一间隙,分别称为下、中、上鼻道。 a.下鼻甲及下鼻道:后端距咽鼓管咽口仅1cm~1.5cm,肿胀或肥厚时常引起鼻塞,也可影响咽鼓管通气和引流而出现耳鸣和听力减退等耳部症状。下鼻道的前上方有鼻泪管的开口;外侧壁前段近下鼻甲附着处,是上颌窦穿刺冲洗的最佳进针位置。 b.中鼻甲及中鼻道:中鼻甲属筛骨,分为水平部和垂直部。骨折或切除中鼻甲前端可能损伤筛板造成脑脊液漏。中鼻甲基板是前、后组筛窦的分界板。中鼻甲垂直部尾后上方、近蝶窦底处的鼻腔外侧壁上有蝶腭孔,向后通翼腭窝,是蝶腭神经及同名血管出入鼻腔之处。 中鼻道外侧壁上有钩突、筛泡。两者之间有半月裂孔,向前下和外上逐渐扩大的漏斗状空间,名筛漏斗,额窦经鼻额管开口于其最上部,向后下依次为前组筛窦开口和上颌窦开口。 窦口鼻道复合体(OMC):中鼻甲、中鼻道及其附近区域的解剖结构,以筛漏斗为中心,包括:筛漏斗、钩突、筛泡、半月裂、中鼻道、中鼻甲、前组筛房、额窦口及上颌窦自然开口等,与鼻窦炎发病密切相关。 c.上鼻甲及上鼻道:上鼻甲属筛骨,后上方有蝶筛隐窝,是蝶窦开口所在。后组筛窦则开口于上鼻道。 嗅沟:以中鼻甲游离缘水平为界,其上方的鼻甲与鼻中隔之间的间隙(嗅裂)。 总鼻道:各鼻甲内侧面至鼻中隔,鼻顶至鼻底的间隙。 C.顶壁前段为鼻骨和额骨鼻突构成, 中段为筛板, 后段即蝶窦前壁。 D.底壁前3/4由上颌骨腭突、后1/4由腭骨水平部构成。 E.后鼻孔由蝶骨体、蝶骨翼突内侧板、腭骨水平部后缘、犁骨后缘围绕而成 (3)鼻腔粘膜分为嗅区粘膜、呼吸区粘膜。 a.嗅区粘膜上鼻甲内侧面和与其相对应的鼻中隔部分 b.呼吸区粘膜接近鼻前庭处为鳞状上皮和移行上皮,中、下鼻甲前端以及鼻中隔下部前约1/3段为假复层柱状上皮,其余部位均为假复层纤毛柱状上皮。

名词解释 1.激素:由内分泌腺或散在内分泌细胞所分泌的高效能的生物活性物质,经组织液或血液传递而发挥其调节作用。 2.远距分泌:大多数激素经血液运输至远距离的靶细胞而发挥作用。 3.旁分泌:某些激素可以不经血液运输,仅由组织液扩散而作用于邻近细胞。 4.自分泌:如果内分泌细胞分泌的激素在局部扩散,又反回作用于该细胞自身而发挥反馈作用。 5.神经内分泌:下丘脑有许多具有内分泌功能的神经细胞,它们合成的激素可借轴浆流动运送至神经末梢而释放,这种方式称为神经内分泌。 6.重吸收:物质从肾小管液中转运至血液中。 7分泌:上皮细胞将本身产生的物质或血液中的物质转运至肾小管腔内。 8.基础代谢:基础状态下的能量代谢。是人在清醒而极度安静状态下维持生命最低活动所需要的能量。 9.基础代谢率:在基础状态下单位时间、单位体表面积的产热量。 10.能量代谢:通常把物质代谢过程中所伴随的能量的驻存、释放、转移和利用等称为能量代谢。 11.新陈代谢:生物与周围环境之间的物质交换和能量交换,以及机体内部的组织转变和能量转化。 12.消化:食物通过消化管的运动和消化液的作用被分解为可吸收成分的过程。 13.呼吸:机体与外界环境之间进行气体交换的过程。 14.血压:血液在血管中流动时对单位面积血管壁的侧压力。 15.收缩压:心室收缩时,主动脉压急剧升高,在收缩期的中期达到最高,这时的动脉血压值称为收缩压。 16.舒张压:心室舒张时,主动脉压下降,在心舒末期动脉血压的最低值称为舒张压。 17.每搏输出量:一次心搏由一侧心室射出的血量称为每搏输出量。 18.每分输出量:每分钟由一侧心室输出的血量称为每分输出量。 19.心动周期:心脏一次收缩和舒张构成一个机械活动的周期,称为心动周期。 20.窦性节律:正常情况下,整个心脏的自律活动是由节律性最高的窦房结控制的,这种由窦房结控制的心脏搏动的节律性,称为窦性节律。 21.血液循环:血液在心血管系统周围中周而复始地、不间断地沿一定方向流动的过程称为血液循环。 22.体循环:左心室搏出的血液,经主动脉及其分支流到全身毛细血管(肺泡毛细血管)进行物质交换,再经各级静脉汇入上、下腔静脉及冠状窦流回右心房。血液沿上述路径的循环称为体循环。 23.肺循环:右心室搏出的血液经肺动脉及其分支流到肺泡毛细血管,在此进行气体交换后,经肺静脉流回左心房。血液沿此路径的循环称为肺循环。 24.等渗溶液:与血浆渗透压相等的溶液。 25.自主神经系统:调节和控制内脏平滑肌、心肌以及腺体分泌的神经结构。 26.浅感觉:分布在皮肤和黏膜感受痛觉、温度觉和粗略触觉的感受器位于身体的表面,因此这些感觉通称为浅感觉。 27.深感觉(本体感觉):深感觉是指感觉肌肉、肌腱、关节、韧带等深部结构所处的状态。 28.内囊:是位于丘脑、尾状核与豆状核之间的投射纤维,内含皮质延髓束、皮质脊髓束、丘脑皮质束以及视觉、听觉传导束。内囊是大脑皮质与下级中枢联系的”交通要道”。29.胼胝体:在大脑两半球的底部,是联系左右半球的大量横行连合纤维。

人体解剖生理学网络课程题库 一、填空题 1.解剖生理学是一门实验性的科学,欲了解人体器官、组织和细胞的生理活 动,必须运用实验的方法了解其活动的机制。 2.解剖生理学的实验方法主要分为急性实验和慢性实验两类。 3.生命体生长发育到一定阶段后,能够产生和自己相似的子代,称为生殖。 亲代和子代之间无论在形态结构或生理功能方面都很相似,这种现象称为遗传。亲代和子代之间的差异现象称为变异。 4.人体生理功能调节作用主要是通过神经调节、体液调节和自身调节几种方 式进行的。 5.内环境的理化性质不是绝对静止的,而是各种物质在不断变化中达到相对 平衡的状态,在一定的生理功能允许范围内发生小幅度的变化,这种状态称为稳态。 6.就反馈调节而言,体温调节属于负反馈作用,膀胱排尿属于正反馈作用。 7.人体的基本组织有:上皮组织、结缔组织、肌肉组织、神经组织。 8.根据肌肉组织的形态和功能,可分为骨骼肌、心肌、平滑肌3种。 9.人体可以分为头、颈、躯干、四肢等几个部分。 10.运动系统由骨、骨连结和骨骼肌组成。 11.骨由骨质、骨膜和骨髓等构成。骨的有机质主要是骨胶原纤维,无机质主 要是钙盐。 12.骨与骨之间的连结结构称骨连结。分直接连结和间接连结。间接连结又称 为关节。 13.全身206块骨按其所在部位可分为颅骨、躯干骨、四肢骨。 14.颅骨分脑颅和面颅,四肢骨分上肢骨和下肢骨。 15.鼻旁窦有:额窦、上颌窦、筛窦和蝶窦四对。 16.骨骼肌具有展长性、弹性、兴奋性、传导性和收缩性等特性。

17.神经系统由中枢神经系统和周围神经系统组成。 18.中枢神经系统由脑和脊髓组成;周围神经系统由脊神经、脑神经和支配内 脏的自主神经组成,自主神经又分为交感和副交感神经。 19.生物电是机体生命活动的最基本现象。快速、可传导的生物电的变化,被 形象的称为冲动。 20.生理学中把活组织因刺激而产生的冲动的反应称为兴奋。能产生冲动的组 织称为可兴奋组织,具有产生冲动的能力,称为兴奋性。 21.神经系统的基本活动方式是反射,这个概念最早由法国哲学家笛卡儿提出, 其结构基础是反射弧。 22.锥体束包括皮质延髓束和皮质脊髓束。 23.从功能上分,大脑皮质由感觉皮质、运动皮质和联合皮质组成。 24.通常把作用于感受器引起人体产生某种感觉所需的最小刺激量称为感觉阈 值。 25.根据产生适应的快慢,将感受器分为紧张型感受器和时相型感受器。 26.内耳的三块听小骨为:锤骨、砧骨、镫骨。 27.味觉感受器称为味蕾。 28.眼具有折光成像和感光成像两项功能。 29.人的视网膜上有两种感光细胞,即视椎细胞和视杆细胞。前者主要分布在 视网膜的中央部,后者分布在视网膜的周边部。 30.血浆渗透压主要是由血浆中的晶体物质决定的,称为晶体渗透压。 31.通常将红细胞所具有的抵抗低渗溶液的特性称为红细胞脆性。 32.第一心音标志着心室开始收缩,第二心音标志着心室开始舒张。 33.心肌细胞的生理特性有兴奋性、自律性、传导性和收缩性。 34.调节或影响心输出量的因素有前负荷、后负荷、心肌收缩能力和心率。 35.心室肌细胞的兴奋周期可分为有效不应期、相对不应期和超常期.

鼻及鼻窦的解剖(一) 鼻(nose)由外鼻、鼻腔、鼻窦三部分构成。外鼻位于面部中央。鼻腔是位于两侧面颅之间的腔隙,其上、后、旁由左右成对的鼻窦环绕,与颅前凹、颅中凹、口腔和眼眶紧密眦邻,仅由一层薄骨板相互隔开,故严重的鼻外伤可伴发其周围结构的外伤,鼻疾病亦可向邻近器官扩散。鼻窦开口于鼻腔,两者粘膜互相移行连为一整体。 一、外鼻 外鼻(external nose)由骨、软骨构成支架,外覆软组织和皮肤,略似锥形,有鼻根(nasal root )、鼻尖(nasal apex)、鼻梁(nasal bridge)、鼻翼(nasal alae)、鼻前孔(anterior nares,nostril)、鼻小柱(nasal columella)、等几个部分(图1-1)。 图1-1 外鼻 外鼻的骨性支架:由鼻骨、额骨鼻突、上颌骨额突组成。 鼻骨左右成对,中线相接,上接额骨鼻突,两侧与上颌骨额突相连。鼻骨下缘、上颌骨额突内缘及上颌骨腭突游离缘共同构成梨状孔(pyriform aperture)。 外鼻软骨性支架:由鼻中隔软骨(septal cartilage)、侧鼻软骨(lateral nasal cartilage)、大、小翼软骨(alar cartilage)等组成。各软骨之间为结缔组织所联系。 大翼软骨左右各一,底面呈马蹄形,各有内外两脚,外侧脚构成鼻翼的支架,两内侧脚夹鼻中隔软骨的前下构成鼻小柱的主要支架(图1-2)。 图1-2 外鼻骨和软骨支架

鼻尖、鼻翼及鼻前庭皮肤较厚,且与皮下组织及软骨膜粘连紧密,并富有皮脂腺、汗腺,为粉刺、痤疮和酒渣鼻的好发部位,当疖肿炎症时,稍有肿胀,疼痛较剧。 外鼻的静脉经内眦静脉及面静脉汇入颈内、颈外静脉,内眦静脉与眼上静脉、眼下静脉相通,最后汇入颅内海绵窦。面静脉无瓣膜,血液可上下流通,当鼻或上唇(称危险三角区)患疖肿处理不当或随意挤压,则有可能引起海绵窦血栓性静脉炎等严重颅内并发症的危险(图1-3)。 图1-3 外鼻静脉与海绵窦的关系 鼻及鼻窦的解剖(二) 二、鼻腔 鼻腔(nasal cavity)为一顶窄底宽的狭长腔隙,前起前鼻孔,后止于后鼻孔,与鼻咽部相通。同鼻中隔分隔为左右两腔,每侧鼻腔包括鼻前庭及固有鼻腔两部分。 (一)鼻前庭(nasal vestibule) 位于鼻腔最前部,由皮肤复盖,富有皮脂腺和汗腺,并长有鼻毛,鼻前庭皮肤与固有鼻腔粘膜交界处称为鼻阈。 (二)固有鼻腔 通称鼻腔,有内、外、顶、底四壁。 1.内壁:即鼻中隔(nasal septum),由鼻中隔软骨(septal cartilage)、筛骨正中板,又称筛骨垂直板(perpendicular plate of ethmoid bone)及犁骨(vomer)组成(图1-4)。

一.选择题(共40分,每题2分) 1.中鼻甲解剖描述有误的是: ( E ) A 中鼻甲属筛骨结构 B 中鼻甲常见的解剖变异有中鼻甲气化和中鼻甲曲线反常 C 下、中、上鼻甲在大小上是依次递减1/3,位置上依次后退1/3 D 前后两组筛窦以中鼻甲基板为界 E 中鼻甲前端有鼻丘,后上方有翼腭窝 2.鼻腭动脉为哪一动脉的直接分支: ( D ) A 眼动脉 B 筛前动脉 C 上颌动脉 D 蝶腭动脉 E 眶下动 3. 最容易侵及颈内动脉、颈内静脉引起出血和血栓性颈内静脉炎的是D A.扁桃体周围脓肿 B.咽后脓肿急性型 C.咽后脓肿慢性型 D.咽旁脓肿 E.脓性下颌下炎

4.出生后最有可能感染的鼻窦是: A A.上颌窦及筛窦 B.筛窦及蝶窦 C.上颌窦及蝶窦 D.筛窦及额窦 E.上颌窦及额窦 5.咽淋巴内环中最大的淋巴组织是D A.腺样体 B 咽鼓管扁桃体 C 咽侧索 D 腭扁桃体 E 舌扁桃体 6.前上型扁桃体周脓肿穿刺的正确部位是A A.脓肿最隆起处 B 悬雍垂尖端与最后磨牙连线中点 C悬雍垂底与最后磨牙连线中点上1cm D 扁桃体上窝 E 腭舌弓上缘 7.根据鼻窦炎海口会议分型分期标准,双侧蝶窦及后组筛窦炎不伴息肉属A A.1型2期 B.1型3期

C.2型2期 D.2型3期 E.3型 8.鼻咽癌颈淋巴转移首发于D A颌下淋巴结 B 颈深淋巴结下群 C 颈深淋巴结中群 D颈深淋巴结上群 E 颏下淋巴结 9.声门上区的淋巴主要汇入D A颈深淋巴结下群 B 气管前淋巴结 C 喉前淋巴结 D颈深淋巴结上群 E 颈深淋巴结中群 10.哪项不是小儿喉解剖的特点E A位置较成人高 B 软骨较成人软 C 声门较成人小 D声带较成人短 E 结缔组织较成人多,不易发生炎性肿胀 11.人体中穿过骨管最长的脑神经是B