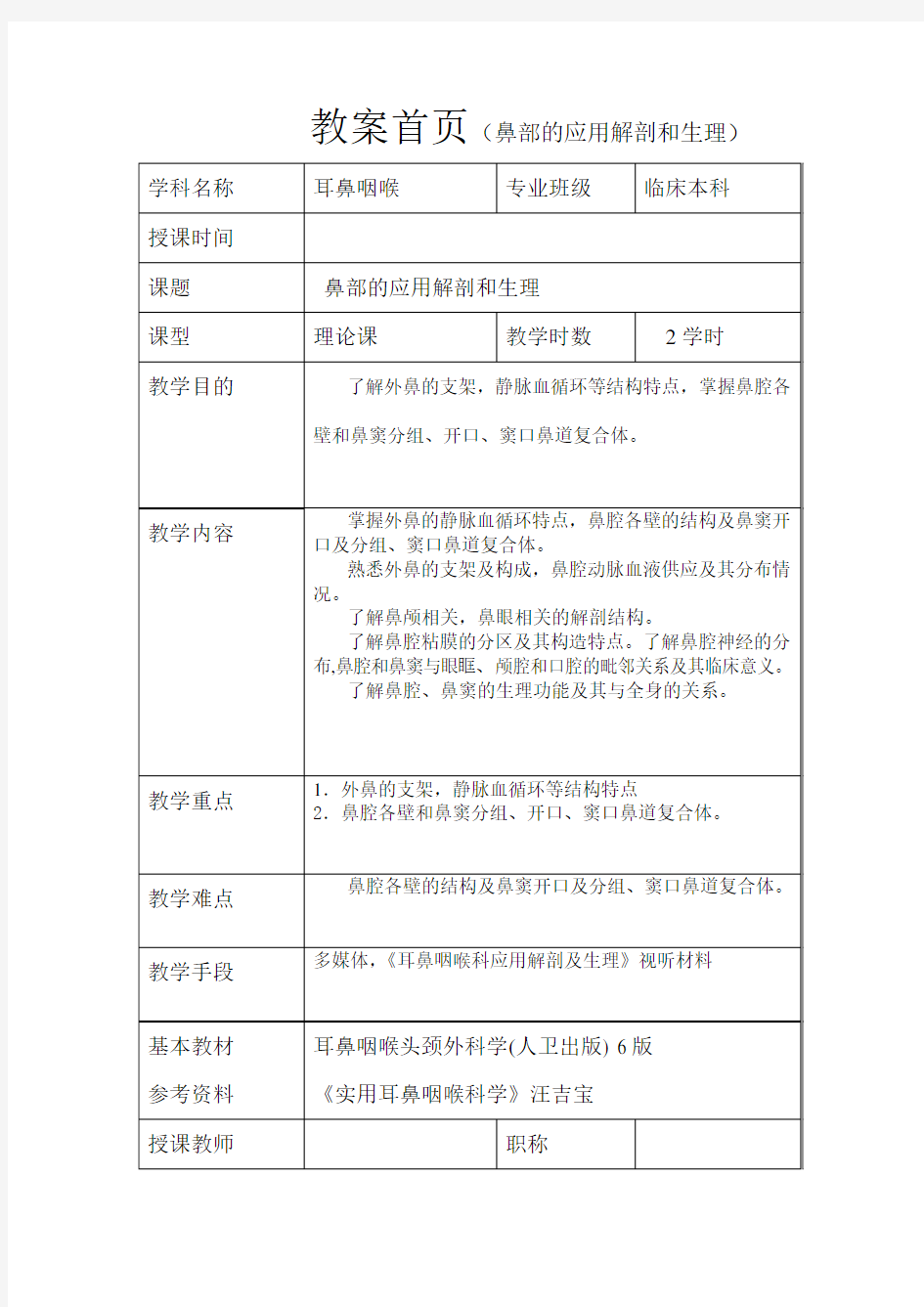

教案首页(鼻部的应用解剖和生理)

教案续页

教案续页

教案续页

教案续页

教案续页

教案续页

教案续页

教案续页

教案续页

教案续页

教案续页

教案续页

教案续页

教案续页

教案末页

第一节鼻及鼻窦的解剖及生理 鼻(nose)由外鼻、鼻腔、鼻窦三部分构成。外鼻位于面部中央。鼻腔是位于两侧面颅之间的腔隙,其上、后、旁由左右成对的鼻窦环绕,与颅前凹、颅中凹、口腔和眼眶紧密眦邻,仅由一层薄骨板相互隔开,故严重的鼻外伤可伴发其周围结构的外伤,鼻疾病亦可向邻近器官扩散。鼻窦开口于鼻腔,两者粘膜互相移行连为一整体。 一、外鼻 外鼻(external nose)由骨、软骨构成支架,外覆软组织和皮肤,略似锥形,有鼻根(nasal root )、鼻尖(nasal apex)、鼻梁(nasal bridge)、鼻翼(nasal alae)、鼻前孔(anterior nares,nostril)、鼻小柱(nasal columella)、等几个部分(图1-1)。 图1-1 外鼻 外鼻的骨性支架:由鼻骨、额骨鼻突、上颌骨额突组成。 鼻骨左右成对,中线相接,上接额骨鼻突,两侧与上颌骨额突相连。鼻骨下缘、上颌骨额突内缘及上颌骨腭突游离缘共同构成梨状孔(pyriform aperture)。

外鼻软骨性支架:由鼻中隔软骨(septal cartilage)、侧鼻软骨(lateral nasal cartilage)、大、小翼软骨(alar cartilage)等组成。各软骨之间为结缔组织所联系。 大翼软骨左右各一,底面呈马蹄形,各有内外两脚,外侧脚构成鼻翼的支架,两内侧脚夹鼻中隔软骨的前下构成鼻小柱的主要支架(图1-2)。 图1-2 外鼻骨和软骨支架 鼻尖、鼻翼及鼻前庭皮肤较厚,且与皮下组织及软骨膜粘连紧密,并富有皮脂腺、汗腺,为粉刺、痤疮和酒渣鼻的好发部位,当疖肿炎症时,稍有肿胀,疼痛较剧。 外鼻的静脉经内眦静脉及面静脉汇入颈内、颈外静脉,内眦静脉与眼上静脉、眼下静脉相通,最后汇入颅内海绵窦。面静脉无瓣膜,血液可上下流通,当鼻或上唇(称危险三角区)患疖肿处理不当或随意挤压,则有可能引起海绵窦血栓性静脉炎等严重颅内并发症的危险(图1-3)。

第一篇耳鼻咽喉基础 第一章耳鼻咽喉的解剖及生理 第一节鼻及鼻窦的解剖及生理 鼻(nose由外鼻、鼻腔、鼻窦三部分构成。外鼻位于面部中央。鼻腔是位于两侧面颅之间的腔隙,其上、后、旁由左右成对的鼻窦环绕,与颅前凹、颅中凹、口腔和眼眶紧密眦邻,仅由一层薄骨板相互隔开,故严重的鼻外伤可伴发其周围结构的外伤,鼻疾病亦可向邻近器官扩散。鼻窦开口于鼻腔,两者粘膜互相移行连为一整体。 一、外鼻 外鼻(external nose由骨、软骨构成支架,外覆软组织和皮肤,略似锥形,有鼻根(nasal root 、鼻尖(nasal apex、鼻梁(nasal bridge、鼻翼(nasal alae、鼻前孔(anterior nares,nostril、鼻小柱(nasal columella、等几个部分(图1-1。 图1-1 外鼻 外鼻的骨性支架:由鼻骨、额骨鼻突、上颌骨额突组成。

鼻骨左右成对,中线相接,上接额骨鼻突,两侧与上颌骨额突相连。鼻骨下缘、上颌骨额突内缘及上颌骨腭突游离缘共同构成梨状孔(pyriform aperture。 外鼻软骨性支架:由鼻中隔软骨(septal cartilage、侧鼻软骨(lateral nasal cartilage、大、小翼软骨(alar cartilage等组成。各软骨之间为结缔组织所联系。 大翼软骨左右各一,底面呈马蹄形,各有内外两脚,外侧脚构成鼻翼的支架,两内侧脚夹鼻中隔软骨的前下构成鼻小柱的主要支架(图1-2。 图1-2 外鼻骨和软骨支架 鼻尖、鼻翼及鼻前庭皮肤较厚,且与皮下组织及软骨膜粘连紧密,并富有皮脂腺、汗腺,为粉刺、痤疮和酒渣鼻的好发部位,当疖肿炎症时,稍有肿胀,疼痛较剧。 外鼻的静脉经内眦静脉及面静脉汇入颈内、颈外静脉,内眦静脉与眼上静脉、眼下静脉相通,最后汇入颅内海绵窦。面静脉无瓣膜,血液可上下流通,当鼻或上唇(称危险三角区患疖肿处理不当或随意挤压,则有可能引起海绵窦血栓性静脉炎等严重颅内并发症的危险(图1-3。

第一篇 耳鼻咽喉基础 第一章 耳鼻咽喉的解剖及生理 第一节 鼻及鼻窦的解剖及生理 鼻(nose)由外鼻、鼻腔、鼻窦三部分构成。外鼻位于面部中央。鼻腔是位于两侧面颅之间的腔隙,其上、后、旁由左右成对的鼻窦环绕,与颅前凹、颅中凹、口腔和眼眶紧密眦邻,仅由一层薄骨板相互隔开,故严重的鼻外伤可伴发其周围结构的外伤,鼻疾病亦可向邻近器官扩散。鼻窦开口于鼻腔,两者粘膜互相移行连为一整体。 一、外鼻 外鼻(external nose)由骨、软骨构成支架,外覆软组织和皮肤,略似锥形,有鼻根(nasal root )、鼻尖(nasal apex)、鼻梁(nasal bridge)、鼻翼(nasal alae)、鼻前孔(anterior nares,nostril)、鼻小柱(nasal columella)、等几个部分(图1-1)。 图1-1 外鼻 外鼻的骨性支架:由鼻骨、额骨鼻突、上颌骨额突组成。

鼻骨左右成对,中线相接,上接额骨鼻突,两侧与上颌骨额突相连。鼻骨下缘、上颌骨额突内缘及上颌骨腭突游离缘共同构成梨状孔(pyriform aperture)。 外鼻软骨性支架:由鼻中隔软骨(septal cartilage)、侧鼻软骨(lateral nasal cartilage)、大、小翼软骨(alar cartilage)等组成。各软骨之间为结缔组织所联系。 大翼软骨左右各一,底面呈马蹄形,各有内外两脚,外侧脚构成鼻翼的支架,两内侧脚夹鼻中隔软骨的前下构成鼻小柱的主要支架(图1-2)。 图1-2 外鼻骨和软骨支架 鼻尖、鼻翼及鼻前庭皮肤较厚,且与皮下组织及软骨膜粘连紧密,并富有皮脂腺、汗腺,为粉刺、痤疮和酒渣鼻的好发部位,当疖肿炎症时,稍有肿胀,疼痛较剧。 外鼻的静脉经内眦静脉及面静脉汇入颈内、颈外静脉,内眦静脉与眼上静脉、眼下静脉相通,最后汇入颅内海绵窦。面静脉无瓣膜,血液可上下流通,当鼻或上唇(称危险三角区)患疖肿处理不当或随意挤压,则有可能引起海绵窦血栓性静脉炎等严重颅内并发症的危险(图1-3)。

鼻应用解剖学及生理学 应用解剖学 1.外鼻:鼻根,鼻尖,鼻梁,鼻背,鼻尖,鼻翼,鼻底,鼻孔,鼻小柱,鼻唇沟。(1)支架由骨和软骨共同构成。骨包括额骨鼻部、鼻骨、上颌骨额突和腭突;软骨则主要为隔背软骨(两侧翼即鼻外侧软骨,又称鼻背板,中间即鼻中隔软骨,又称鼻隔板)、大翼软骨和鼻副软骨(小翼软骨、籽状软骨)。 (2)皮肤鼻根和鼻背部皮肤薄而松弛。鼻尖和鼻翼部皮肤较厚,富于皮脂腺和汗腺,为痤疮、酒渣鼻和鼻疖的好发部位。 (3)静脉回流经内眦静脉、面静脉汇入颈内静脉,而内眦静脉又可经眼上、下静脉与海绵窦相通。 (4)神经运动神经为面神经,感觉神经主要是三叉神(眼神经、上颌神经)的部分分支,即筛前神经、滑车上神经、滑车下神经和眶下神经。 (5)淋巴回流下颌下淋巴结、腮腺淋巴结。 2.鼻腔:起自前鼻孔,止于后鼻孔,左右各一,每侧又分为鼻前庭和固有鼻腔。 (1)鼻前庭前界前鼻孔,后界鼻阈(鼻内孔),外侧壁即鼻翼之内面,内侧壁即鼻小柱。皮肤是外鼻皮肤,鼻阈处移行为固有鼻腔的粘膜。有鼻毛,并富于皮脂腺和汗腺,缺乏皮下组织,直接与软骨紧密粘合。 (2)固有鼻腔前起自鼻内孔(即鼻阈),后止于后鼻孔。有内、外侧和顶、底四壁。 A.内侧壁鼻中隔。由鼻中隔软骨、筛骨正中板和犁骨组成。 B.外侧壁主要是筛窦和上颌窦的内侧壁。从下向上有下、中、上鼻甲,上缘均附着于鼻腔外侧壁,游离缘皆向内下悬垂于鼻腔内,故每一鼻甲与鼻腔外侧壁均形成一间隙,分别称为下、中、上鼻道。 a.下鼻甲及下鼻道:后端距咽鼓管咽口仅1cm~1.5cm,肿胀或肥厚时常引起鼻塞,也可影响咽鼓管通气和引流而出现耳鸣和听力减退等耳部症状。下鼻道的前上方有鼻泪管的开口;外侧壁前段近下鼻甲附着处,是上颌窦穿刺冲洗的最佳进针位置。 b.中鼻甲及中鼻道:中鼻甲属筛骨,分为水平部和垂直部。骨折或切除中鼻甲前端可能损伤筛板造成脑脊液漏。中鼻甲基板是前、后组筛窦的分界板。中鼻甲垂直部尾后上方、近蝶窦底处的鼻腔外侧壁上有蝶腭孔,向后通翼腭窝,是蝶腭神经及同名血管出入鼻腔之处。 中鼻道外侧壁上有钩突、筛泡。两者之间有半月裂孔,向前下和外上逐渐扩大的漏斗状空间,名筛漏斗,额窦经鼻额管开口于其最上部,向后下依次为前组筛窦开口和上颌窦开口。 窦口鼻道复合体(OMC):中鼻甲、中鼻道及其附近区域的解剖结构,以筛漏斗为中心,包括:筛漏斗、钩突、筛泡、半月裂、中鼻道、中鼻甲、前组筛房、额窦口及上颌窦自然开口等,与鼻窦炎发病密切相关。 c.上鼻甲及上鼻道:上鼻甲属筛骨,后上方有蝶筛隐窝,是蝶窦开口所在。后组筛窦则开口于上鼻道。 嗅沟:以中鼻甲游离缘水平为界,其上方的鼻甲与鼻中隔之间的间隙(嗅裂)。 总鼻道:各鼻甲内侧面至鼻中隔,鼻顶至鼻底的间隙。 C.顶壁前段为鼻骨和额骨鼻突构成, 中段为筛板, 后段即蝶窦前壁。 D.底壁前3/4由上颌骨腭突、后1/4由腭骨水平部构成。 E.后鼻孔由蝶骨体、蝶骨翼突内侧板、腭骨水平部后缘、犁骨后缘围绕而成 (3)鼻腔粘膜分为嗅区粘膜、呼吸区粘膜。 a.嗅区粘膜上鼻甲内侧面和与其相对应的鼻中隔部分 b.呼吸区粘膜接近鼻前庭处为鳞状上皮和移行上皮,中、下鼻甲前端以及鼻中隔下部前约1/3段为假复层柱状上皮,其余部位均为假复层纤毛柱状上皮。

皮肤的结构及其生理功能一、皮肤的解剖 链接:1、皮肤的构成:由表皮、真皮、皮下组织及其间的附属器构成。 2、皮肤的面积:成人:1.5~2 m2,新生儿0.21 m2 3、皮肤的厚度:表皮真皮0.5~4 mm 表皮0.04~1.6 mm,平均0.1 mm 真皮1~3 mm 4、皮肤的重量:占体重的16% 5、皮肤的颜色:因种族、年龄、性别,部位 及营养不同而异。 6、皮纹、指纹皮沟Skin groove 皮嵴Skin ridge 指纹由遗传因素决定有个体差异。 7. 长毛、短毛。 8、皮肤的血管、淋巴管、神经、肌肉。

9、皮脂腺、汗腺。 10.指(趾)甲 二、表皮的结构及功能: 表皮(epidermis):主要来源于外胚层 真皮(dermis):来源于中胚层 三、真皮(dermis)的结构与功能: 1、来源于中胚层,不同部位厚薄不一,眼睑 最薄为0.3 mm。 2、分为:乳头层:与表皮突呈犬牙交错样相接,含毛细血管、毛细淋巴管、游离神经末梢 和囊状神经小体。 网状层:较厚,有较大的血管、淋巴管、神经、肌肉、皮肤附属器及较粗的纤维。 3.组成:纤维:胶元纤维(最丰富、交织成网、勒性大,但无弹性) 网状纤维(嗜艮、幼稚的胶元纤维) 弹力纤维(较细、缠绕在胶元纤维之间) 弹性基质(主要是蛋白糖为成份,形成分子筛立体结构,可进行物质交换并 有利吞噬) 细胞:含成纤维细胞,肥大细胞,巨噬细胞,真皮树枝状细胞,朗格汉斯细胞,噬色素细胞,淋巴细胞,白细胞。 4.作用①抵御外界冲击力②支撑皮下组织 ③储存水、电解质及血液④有调节体温的作用。 四、皮下组织(Subcutaneous tissue): 由疏松的结缔组织与脂肪构成;上接真皮,下连肌膜;含有血管、淋巴管、汗腺等,其厚薄因营养、年龄、性别、部位而不同。有软垫作用和防止热量散失的作用。 五、皮肤附属器 (一)毛发与毛囊(hair and hair follicle):

第三章与化妆品有关的皮肤解剖与生理 第一节人体皮肤解剖结构 人体最大的器官是什么? 皮肤的解剖结构在化妆品学中的重要地位。它是与外界环境直接接触的一种组织,它是生命必需的器官之一。由于它直接与外界接触,能防止外界刺激损伤体内组织,阻挡异物和微生物的侵入,阻止体液外渗和对外界物质的吸收,因此,它对维持人体的整体健康起很重要的作用。同时,机体的异常情况也可以在皮肤上反映出来。 概述 皮肤是人体最大的器官,约占体重16%。成人皮肤面积约1.2 m2~1.5m2,不包括皮下组织,厚度约为1.0~4mm。皮肤的厚度随年龄、部位不同而异。厚度最薄的部位在眼睑,厚度最厚的部位在掌跖等处。而真皮厚度是表皮的15~40倍。 皮肤柔软而富有弹性,覆盖在人体表面,在腔孔(如口、眼、外阴及肛门)周围,逐渐移行为粘膜。皮肤由表皮、真皮、皮下组织构成,其间除皮肤附属器(包括毛发与毛囊、指或趾甲、皮脂腺、小汗腺、顶泌汗腺)外,还有丰富的血管、神经、淋巴管和肌肉。 从表面观察皮肤,可以见到有略高略低的皮嵴和深浅不同的皮沟,这是由皮肤组织中纤维束排列方向的不同,并受其牵引力的影响而形成的。皮沟为皮表的无数细小的纹路,深浅不一,并于颜面、手掌、阴囊及关节等经常活动处最深。皮沟将皮肤表面划分成许多三角形、菱形或多角形的皮嵴,两者合而构成皮野。皮嵴上可见有交错分布的毛孔和汗孔。毛孔与皮脂腺的开孔处相一致。从皮脂腺分泌出来的皮脂,可以润滑皮肤表面。皮脂丰富的皮肤光滑柔润,皮沟细腻;干燥的皮肤较为粗糙,皮沟明显。在指(趾)末端屈面的皮嵴呈涡纹形,称为指(趾)纹,受遗传决定,人各不同。 皮肤的构造可分为表皮、真皮、皮下组织及毛发、毛囊、汗腺、皮脂腺、指(趾)甲等皮肤附属器官,还有血管、淋巴管、肌肉、神经等内含组织。 一、表皮 表皮位于皮肤的最表层,属于复层鳞状上皮,是日常化妆品直接接触部位。表皮主要由上皮和少量黑色素细胞、郎格汉氏细胞和merkel细胞等组成。 由外向内可分为角质层、透明层、颗粒层、棘层和基底层组成。表皮内没有血管,但营养物质、淋巴液及白细胞可通过基底膜进入表皮进行物质交换和参加炎症反应。 1、基底层: 位于表皮最深层,由单层柱状或立方状的基底细胞排列呈栅状。在正常情况下,约50%基底细胞可进入分裂相,产生新的表皮细胞,故基底层也称“生发层”。表皮组织缺损,可由基底层细胞的生发作用来修复,因而不产生疤痕,这在临床有一定意义。 在基底层细胞之间,还存在着少量黑色素细胞,在人体暴露的部位如面部、手等,黑色素细胞也较多。黑色素细胞所产生的黑色素颗粒,能吸收阳光中的紫