人教必修一《沁园春长沙》教学设计 毛泽东教学目标: 1.围绕“青春”话题,从全篇着眼,深入探究作品中饱含的思想感情,通过活动体验,加 深对自我、对青春的思考与认识。 2.能够结合自己的生活经历和情感体验,阐发对文本内容的理解与感受,了解诗歌所体现 的精神风貌与时代的关系。 教学重难点: 把握本词中所描述的景物特点及作者所抒发的情感。 教学内容: 一、导入: 同学们刚刚结束了七天的军训,在军训期间,大家学会了吃苦耐劳,学会来克服困难,坚持到底,用自己的实际行动,为青春作了最好的证明。七天中,大家纷纷拿起笔写下了自己青春的感言,记录下军训中的种种感受,不仅仅接受了成长道路上一次特殊的洗礼,也吟诵了自己的青春。今天,大家回到了课堂上,让我们也来看一看老一辈革命家又是怎样吟诵自己的青春的。 二、背景简介与解题: 此词作于1925年春天,是毛泽东在长沙橘子洲头的记游之作,长沙是其故乡,也是他初期革命活动的中心。在青少年时代,他曾在长沙度过长期的进德修业的生活,以后奔走革命,也数度往返于此,长沙对其而言,具有深厚的感情。这首词就是以这样一个典型环境为背景,抒写旧地重游,附近溯昔的激情壮志。词人通过对长沙秋景的描绘和对青年时代革命斗争生活的回忆,抒写出革命青年对国家命运的感慨和以天下为己任,蔑视反动统治者,改造旧中国的豪情壮志。 三、文本理解: 1.朗读全词,体会作者蕴含在作品中的思想感情。 2.文本分析:词的上阙写景。作者旧地重游,先描绘了一幅“湘江秋景图”:深秋时节,独立橘子洲头,望着滚滚湘江水不停息地奔流着。火红的枫林,重重叠叠,碧透明澈的江面上,无数船只争相竞驶,鱼儿在水中自由地游动,雄鹰在长空中奋力搏击。随着视角的变化,动景与静景结合,远景与近景交替,思路开阔,面对寒秋严霜万物生机盎然、勃发的场面,词人思绪万端,由大自然的盛衰荣枯引出了“谁主沉浮”,表现出诗人豪迈的气概及博大的胸怀。万人皆悲的秋景,在作者眼中却呈现出一种色彩斑斓、生机勃发的美,一种催人奋进,给人力量的美。 独立寒秋,湘江北去,橘子洲头。 ——独自一人伫立在已有寒意的秋风之中。点明了时间、地点和特定的环境。 看万山红遍,层林尽染;漫江碧透,百舸争流。鹰击长空,鱼翔浅底,万类霜天竟自由。——“看”是领字,一个“看”字,总领七句,领起了上阕美丽壮观的湘江秋景。(领字,是词学中的专用名词。它只有一个字,常冠于一句或数句之上而又不断开,诵读时只作语音上的小小停顿,它主要由副词和动词充当。“一字逗”以下的几句要一气贯通,形成一个整体。)“万”字写出了山之多,“遍”字写出了红之广,“层”字表现出树林的重重叠叠,“染”字则活画出岳麓山一带的枫林,仿佛染成一样的壮美景色。“漫江碧透,百舸争流”写的是近景,“漫”字写出了江水溢满之状,“透”字表现出江水碧绿清澈,“百”字写舸之多,而一个“争”字,则给碧绿无尘的江面增加了昂扬奋进的气氛,活现出千帆竞发,争先恐后的热烈场面。“鹰击长空”用“击”而不用“飞”,准确地形容了雄鹰展翅迅猛有力地拍打的矫

人教版高中语文必修三教案 导学 一、学习这首诗,要在反复吟诵的基础上,体会诗人热情奔放的感情和豪放飘逸的艺术风格。 二、学习中的难点是背诵。要重视理解记忆,又不偏废机械记忆。前者指的是理清诗脉,包括大致分清诗的层次、领悟诗的主旨和主要的表达方式等。后者指的是口熟,熟到可以不加思索地连贯背诵全诗。 教学过程 一、导入 唐代是我国诗歌发展的最高峰,唐诗是中华艺术园地的瑰宝,历经朝朝代代,至今仍以她丰富而又深刻的内涵,绚丽多彩的艺术风格闪耀着不灭的光芒。 二、关于李白 李白:李白(701~762),字太白,号青莲居士,是我国文学史上最伟大的浪漫主义诗人之一。 祖籍陇西成纪,先世隋时因罪徙西域。他生于安西都护府之碎叶城,约五岁时随其父迁居绵州彰明县之青莲乡。李白自青年时,即漫游全国各地。天宝初,因道士吴均及贺知章推荐,曾至长安,供奉翰林,但不久即遭谗去职。安史之

乱发生,因参加永王李璘幕府,被牵累,长流夜郎,途中遇赦。晚年漂泊东南一带,最后病殁当涂。李白性格豪迈,向往于建立功业,对唐玄宗后期权贵当国,政治腐化,深为不满。其诗多强烈抨击当时的黑暗政治,深切关怀时局安危,热爱祖国山川,同情下层人民,鄙夷世俗,蔑视权贵;但也往往流露出一些饮酒求仙、放纵享乐的消极思想。他善于从民间文学吸取营养,想象丰富奇特,风格雄健奔放,色调瑰玮绚丽,语言清新自然,为继屈原之后,出现在我国诗坛的伟大的浪漫主义诗人。他和杜甫齐名,人称“李杜”。杜甫曾说他“笔落惊风雨,诗成泣鬼神”。他的诗歌,现存900多首,著作有《李太白集》。 三、关于《蜀道难》 关于《蜀道难》的写作时间和主题思想,自唐宋以来便有许多不同说法。天宝初年,李白第一次到长安,受权贵谗毁,乃愤然弃职离京。大约是此时为送友人入蜀之作。 他袭用乐府古题,展开丰富的想象,着力描绘了秦蜀道路上奇丽惊险的山川,备言蜀道之险恶难行,以寄寓求仕无成、世路坎坷的感慨,并从中透露了对社会的某些忧虑和关切。 四、整体把握、理清思路 明确:这首诗以“蜀道难”的“难”为核心按照由古及今,自秦入蜀的线索,抓住各处山水特点来描写,以展示蜀道之

人教版高一语文必修一《荆轲刺秦王》教案【教学目标】 一、知识与能力 1、积累文中的文言词句并进行归类整理。 2、正确分析鉴赏荆轲这个人物形象。 二、过程和方法 1、课前认真预习,反复诵读课文; 2、查找资料,研究分析古人对荆轲的各种评价; 三、情感态度与价值观 1、学习荆轲不畏强权,勇敢坚忍的精神 2、用正确的历史观、价值观评价荆轲刺秦的历史 【教学重点】 1、积累文言词语 2、学习本文在矛盾冲突中表现人物性格的写法 【教学难点】用正确的历史观、价值观评价荆轲刺秦的历史 【教学方法】朗读法、合作探究法、串讲法 【课文分析】 《荆轲刺秦王》是篇文言课文,记叙的是荆轲刺秦王的历史故事,人物形象刻画非常成功。司马迁撰写《史记刺客

列传》时,几乎照录全文。文章记叙了荆轲刺秦王的故事,刻画了一个为了捍卫自己的国家安全,不惜牺牲自己性命的页 1 第 英雄——荆轲的形象。文章对荆轲行刺前的精心准备做了较详细的叙述,对行刺的过程作了栩栩如生的描绘,读来惊心动魄,荡气回肠。 【教学设想】 1.本文记叙荆轲刺秦王的历史故事,人物形象刻画非常成功。拟从人物形象分析的角度确定教学思路,设计导读提问,同时对文章剪裁、记叙与描写的综合运用作适当提示。 2.在疏通词句和讲读的基础上,开展评述或辩论。 【课时安排】2课时 【教学过程】 第一课时 一、创设情境、导入新课 出示骆宾王的《易水送别》诗: 此地别燕丹,壮士发冲冠。 昔时人已没,今日水犹寒。 问:诗中的壮士是指谁?分析诗的意思,引出本文故事——荆轲刺秦王。(板书课题) 简介荆卿 荆轲,春秋战国时代有名的四大刺客之一。祖先是齐国人,

《红楼梦》名著导读 教学目标: 1.通过本节课的学习,让学生大致了解《红楼梦》的主线,激发学生的阅读兴趣,为自主阅读《红楼梦》打基础。 2.了解宝黛钗爱情悲剧产生的原因以及三人的性格特征,认识宝黛二人追求思想解放,个性自由的反封建意义。 3.感受《红楼梦》中曲词的美,大致了解个别曲词的隐喻意义。 教学重点: 探究《红楼梦》的主线及宝黛爱情悲剧产生的原因。 教学过程: 一、走近作者 曹雪芹:(1715?──1764?)名霑,字梦阮,号雪芹,又号芹圃、芹溪居士。祖籍辽阳,先世原是汉族,后为满洲正白旗“包衣人”。曹雪芹的家庭是一个百年望族的贵族世家。从曾祖父曹玺起,到他父亲都任江宁织造要职。曹雪芹的童年,正当曹家极盛时期,在南京过着“锦衣纨裤”“饫甘餍肥”的豪华生活。 雍正五年曹雪芹十三岁,他的父亲获罪革职,全部家产被查抄,全家由南京迁到北京,他的青壮年是在家境由盛而衰的过程中度过的。四十岁后,他进入了凄苦的晚年。他家迁到北京西郊,生活日渐贫困,竟然到了食粥赊酒、围毡御寒、卖画谋生的境地。大约在一七六四年除夕,因贫病无医,加上爱子夭折,过度伤痛,而离开了人间。 曹雪芹“身胖,头广而色黑”。他性格傲岸,愤世嫉俗,豪放不羁。嗜酒,才气横溢,善谈吐。我国伟大的现实主义作家。 曹雪芹一生经历了曹家由盛而衰的过程,他也由贵公子跌落为“寒士”。少年时贵族生活使他对本阶级怀有温情的眷念,思想上带有空幻的色彩;同时社会的腐败,统治阶级的丑恶,又使他对本阶级的面目有了认识,性格上具有叛逆的特征,这些都为他写出《红楼梦》提供了良好的基础。 曹雪芹是一位诗人。他的诗,立意新奇,风格近于唐代诗人李贺。他又是一位画家,喜绘突兀奇峭的石头。但最大的贡献还在于小说的创作。他的小说《红楼梦》内容丰富,思想深刻,艺术精湛,把中国古典小说创作推向最高峰,在文学发展史上占有十分重要的地位。

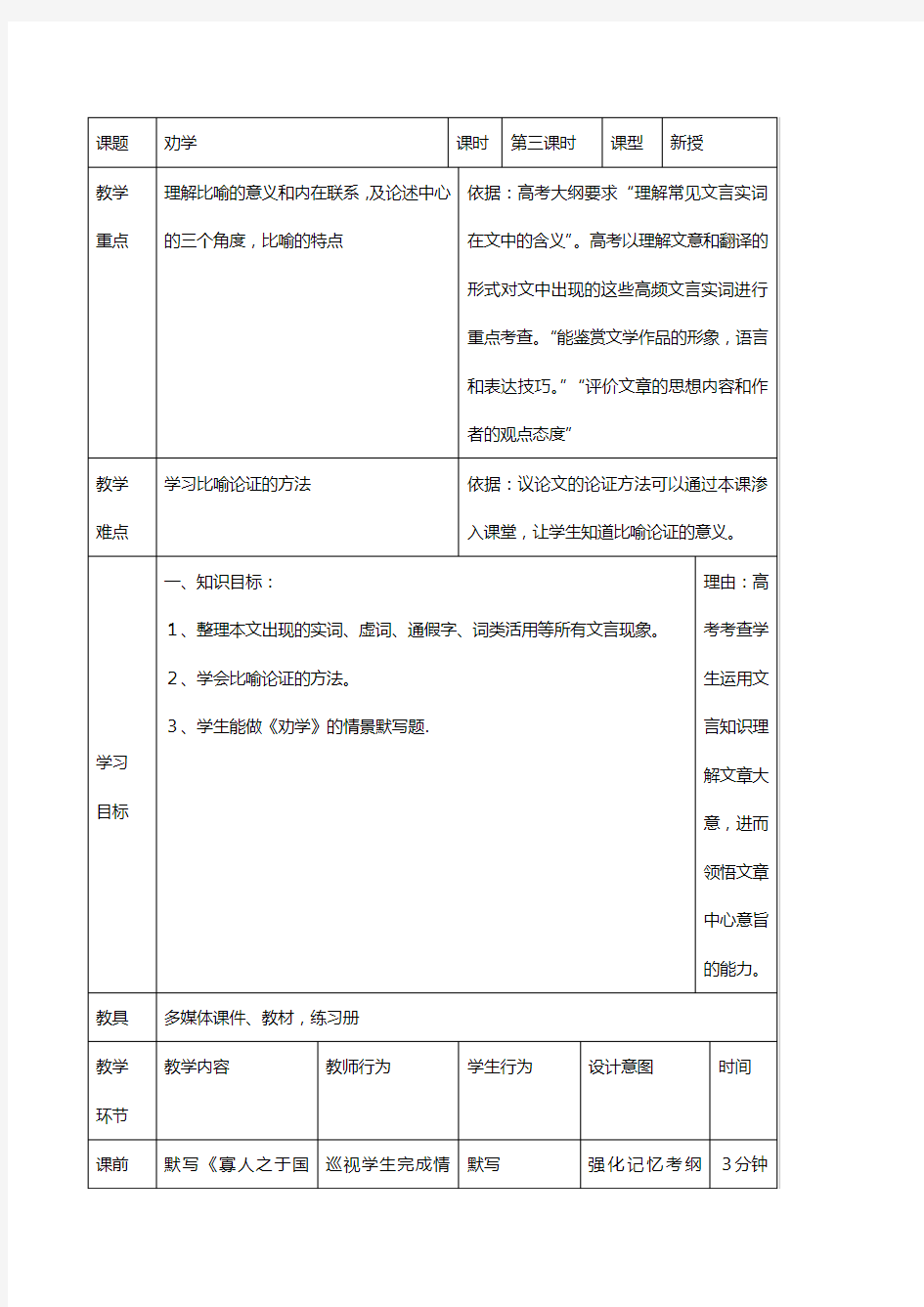

最新整理高中语文必修三《劝学》教案教学目标 1.了解荀子有关学习的意义,作用和学习应持态度的论述。 2.掌握本文的论证方法:比喻论证、正反对比论证。 教学重点 了解荀子有关学习的意义,作用和学习应持态度的论述。 教学难点 掌握本文的论证方法:比喻论证、正反对比论证。 教学步骤 第一课时 一、导入新课 1、导语设计 唐代大书法家颜真卿《劝学》 三更灯火五更鸡,正是男儿读书时。 黑发不知勤学早,白首方悔读书迟。 古乐府诗《长歌行》: 百川东到海,何时复西归? 少壮不努力,老大徒伤悲。 培根说过,知识就是力量。知识推动了人类社会的发展和物质文明的进步。那么,获取知识的途径是什么?答案只有一个,就是学习。可以说,人的一生都处于不断的学习中,学习是人的一种本能。我们所要研究的,是如何把这种无意识的本能转化为自觉的行为,大幅度地提高学习效率。这一点,古人已为我们指明了方向,两千多年前的荀子所作的《劝学》就精辟论述了学习的重要性,是一篇鞭辟入里,脍炙人口的好文章。 2、解题 《劝学》的“劝”起着统领全篇的作用。教师先在黑板上写一个“劝”字,问道:这个字是什么意思?学生往往会不假思索地回答:“劝告”。教者趁此在“劝”字后加上一个“学”,再问:“劝”是什么意思?学生才会领悟:原来它还有“劝勉”的意思。这在心理学上叫做给学生建立“注意中心”。接着就讲:“劝”的繁

体字“勸”是形声字,凡是用“力”作声旁的字,多数有给人们勉励的意思,如“励”、“努”等。这是“劝”的本义,而在现代汉语中,“劝”,解释为“劝阻”,词义已经转移了。作者在这篇以《劝学》为题目的文章中,勉励人们要不停止地坚持学习,只有这样才能增长知识,发展才能,培养高尚的品德。 二、作者介绍: 荀子(约公元前313—前238)名况 , 字卿,战国末期赵国人,曾游学于齐,当过楚国兰陵令。后来失官居家著书,死后葬于兰陵。 荀子是孔孟之后最著名的儒家学者,是战国时期的思想家、教育家。他学识渊博,重实践,具有一定朴素的唯物主义思想。 韩非和李斯都是他的学生。他反对迷信天命鬼神,肯定自然规律是不以人们意志为转移的,并提出“制天命而用之”的人定胜天的思想。 他强调教育和礼法的作用,主张治理天下既要靠“法制”,又要重视教化兼用“礼”治,强调“行”对于“知”的必要性和后天学习的重要性,认为后天环境和教育可以改变人的本性。 荀子的著作有《荀子》二十卷。该书由《论语》、《孟子》的语录体,发展为有标题的论文,标志着古代说理文的进一步成熟。他的散文说理透彻、语言质朴、多排比句,又善用比喻。《劝学》是《荀子》的第一篇。本文是原文前几段的节录。 三、研习课文 1、首先,听教师范读一遍,同学们认真看课文,注意字音、句读及语调。 2、齐读课文,要求读准字音、句读,读得抑扬顿挫。 3、学生个别朗读课文,根据学生朗读情况,正音及强调某些句子的句读。 4、这篇文言文较浅显,请同学们自由朗读课文,边读边结合注释看能否读懂文章内容,遇到不能理解的字、词、句先圈出来,过会儿提出来集体解答。 辨析字音 (学生根据导学案中的字音,上讲台写出答案) 木直中(zhòng)绳輮(róu )以为轮虽有(yòu )槁(go)暴(pù) 金就砺( lì)则利参省(cān)(xǐng) 知(zhì)明而行无过 须臾(xū )( yú ) 跂( qì ) 彰(zhāng)

专题一:向青春举杯 吟诵青春 沁园春·长沙 【教学目标】 1.围绕“青春”话题,从全篇着眼,深入探究作品中饱含的思想感情,通过活动体验,加深对自我、对青春的思考与认识。 2.能够结合自己的生活经历和情感体验,阐发对文本内容的理解与感受,了解诗歌所体现的精神风貌与时代的关系。 【教学重难点】 把握本词中所描述的景物特点及作者所抒发的情感。 【课时安排】1课时 【教学内容】 一、导入 同学们刚刚结束了七天的军训,在军训期间,大家学会了吃苦耐劳,学会来克服困难,坚持到底,用自己的实际行动,为青春作了最好的证明。七天中,大家纷纷拿起笔写下了自己青春的感言,记录下军训中的种种感受,不仅仅接受了成长道路上一次特殊的洗礼,也吟诵了自己的青春。今天,大家回到了课堂上,让我们也来看一看老一辈革命家又是怎样吟诵自己的青春的。 二、背景简介与解题 此词作于1925年春天,是毛泽东在长沙橘子洲头的记游之作,长沙是其故乡,也是他初期革命活动的中心。在青少年时代,他曾在长沙度过长期的进德修业的生活,以后奔走革命,也数度往返于此,长沙对其而言,具有深厚的感情。这首词就是以这样一个典型环境为背景,抒写旧地重游,附近溯昔的激情壮志。词人通过对长沙秋景的描绘和对青年时代革命斗争生活的回忆,抒写出革命青年对国家命运的感慨和以天下为己任,蔑视反动统治者,改造旧中国的豪情壮志。三、文本理解 1.朗读全词,体会作者蕴含在作品中的思想感情。 2.文本分析:词的上阙写景。作者旧地重游,先描绘了一幅“湘江秋景图”:深秋时节,独立橘子洲头,望着滚滚湘江水不停息地奔流着。火红的枫林,重重叠叠,碧透明澈的江面上,无数船只争相竞驶,鱼儿在水中自由地游动,雄鹰在长空中奋力搏击。随着视角的变化,动景与静景结合,远景与近景交替,思路开阔,面对寒秋严霜万物生机盎然、勃发的场面,词人思绪万端,由大自然的盛衰

高中语文必修三教案 1.林黛玉进贾府 一、教学目标: 1.认识阅读古代小说的意义,掌握阅读方法;初步了解《红楼梦》和曹雪芹。 2.了解课文中怎样描写贾府这一典型环境,理解环境描写的特点。 3.从分析林黛玉、贾宝玉、王熙凤的不同性格,学习刻画人物的方法。 二、教学重难点: 1、分析贾府环境和人物出场的描写艺术。 2、培养学生分析小说人物形象的方法和能力。 三、教学方法:诵读教学法、讨论分析法、点拨教学法。 四、课时安排:3课时 第一课时 [教学要点] 1.单元阅读导言。 2.介绍《红楼梦》和曹雪芹。 3.感知课文内容,理清课文思路。 [教学过程] (一)、预习导学 1、导入新课 2、简介作者(略) 3、介绍《红楼梦》(见P99-103《红楼梦》导读) 4、为了学习《林黛玉进贾府》,就有必要对前五回的内容,作一概要的了解。(略) 5、背景介绍:课题“林黛玉进贾府”是编者根据节选内容拟的。林黛玉因何进贾府?原来贾府的老祖宗贾母有两个儿子名贾赦、贾政,一个女儿名贾敏。贾敏嫁林如海,只有一个独生女林黛玉。林黛玉母亲因病去世,外祖母念及黛玉年幼无人照顾便派人把黛玉接进贾府。作者把此事安排在第三回,也就是全书的序幕部分,显然是借黛玉进贾府来描写小说的典型环境,让贾府中一些重要人物登场亮相,并为主人公林黛玉和贾宝玉第一次见面作了安排。 (二)质疑讨论 整体感知,把握情节结构: 开端(初进荣府)——发展(拜见贾母及众人,初见凤姐,拜见两位舅父(未见),陪贾母晚餐)——高潮(宝黛会面)——结局(安排起居) (三)反馈矫正 通读全文后思考:林黛玉的母亲说外祖母家“与别家不同”。她是从哪些方面看到、感受到与别家的不同呢? 讨论后明确:贾府的“与别家不同”作者是通过黛玉进府的行踪为线索,用她的视线来描写的。首先,在贾府门前黛玉看到了宁、荣二府都是三间兽头大门,两边蹲着两个大石狮子,门上悬着“敕造”的匾额,门上有“华冠丽服”的仆役。这既表现了贾府建筑的宏伟气派,也显示了贾府与众不同的威严和显赫。其次,黛玉看到了“雕梁画栋,两边穿山游廊厢房,挂着各色鹦鹉、画眉等鸟雀”的贾母住房,以及仆役、婆子、丫鬟一大群的人物。她还看到了“荣禧堂”中的名贵家具,珍贵字画、古玩;“座上珠玑昭日月,堂前焕烟霞”的对联以及等级分明的礼仪。这些显示了贾府与别家不同的气派。另外,黛玉还看到了贾府众多的、身份地位各异的人物,既有养尊处优的主子,也有受压迫、被奴役的仆役。 借助黛玉的眼睛,我们看到了贾府那宏伟的外观,讲究的布局,华贵的陈设,皇帝御书的匾额,乌木錾银的对联,等级分明的礼仪,豪门贵族的气派。由此看来,着实与别家不同。 (四)迁移巩固

《劝学》 【教学目标】 1.理解下列词语:劝、中、假、兴、跬、功、绝、金、虽;归纳下列词语的义项:绝、强、假、望、闻、而。 2.在理解的基础上熟读成诵,要求背诵第四自然段。 3.认识本文对学习的意义、作用、态度、方法的论述,并用以指导自己的学习。 4.体味本文充分运用比喻进行说理的艺术特点。 【教学重点难点】 本文用了20个比喻来论证中心论点和分论点。理解比喻的含义以及比喻与比喻之间的内在联系是本文的重点,也是难点。 1.先让学生找出全文的所有比喻,找出全文的中心论点和分论点,在此基础上找出各分论点下属的比喻句,加深对比喻句的理解。 2.加强诵读,在反复诵读中充分体味比喻的意义和妙用。 【课时安排】 二课时 【教学过程】 课前准备

设置一定的思考题布置学生进行预习,让学生借助工具书、对照注释疏通文意。 第一课时 一、导入新课 《三字经》曰:“人之初,性本善。”但荀子认为:人之初,性本恶。他主张“性恶论”,由于人的本性是恶的,所以要通过后天人为的学习,努力地追求礼仪,才能出现推辞礼让,达到社会安定。因此,荀子非常强调学习的重要性。今天我们就来学习荀子的一篇文章──《劝学》。 二、介绍《荀子》 学生看课本注释①,教师补充。 荀子(约公元前313-前238),名况,战国末期赵国人。著名思想家、文学家,时人尊称为“荀卿”,汉代著作因避汉宣帝刘询讳,写作“孙卿”。继承了孔子学说,又能扬弃其消极成分,并批判吸收各学派的思想学说,成为先秦朴素唯物主义思想的代表人物。其散文说理透彻,气势雄浑,语言质朴,句法简练缜密,多排比,善譬喻。《荀子》一书共32篇,其中26篇为荀子所著,末6篇可能为其门人弟子所记。 三、题解(提问、教师点拨) 《劝学》是《荀子》第一篇,“劝”是“劝勉”的意思。《劝学》论述了学习的意义、作用、方法和态度,反映了先秦儒家在教育方面的某些正确观点,也体现了作为先秦诸子思想集大成者的荀子文章的艺术风格。 四、整体感知 1.教师范读课文

2020年人教版高一语文必修三全套精品教 案(完整版) 林黛玉进贾府 【教学目标】 1、通过阅读分析,能圈点出有关贾宝玉、林黛玉和王熙凤等人物描写的语句,并能理解这些人物的性格特征; 2、能赏析本篇课文中多姿多彩的人物描写的艺术; 3、能在阅读过程中,抓住林黛玉进贾府的行踪——线索。 【教学的重点和难点】 1、在初读课文后即能抓住林黛玉的行踪; 2、能抓住课文的有关语句,分析人物的性格特征; 3、多姿多彩的语言描写艺术。 [课时安排】五课时 第一课时 (初步熟悉课文,理清林黛玉进贾府的行踪) 一、导入课文谈话要点: 1、有关中国的四大著名古典长篇幅小说:即《红楼梦》曹雪芹,《西游记》吴承恩,《三国演义》罗贯中,《水浒传》施耐庵。 2、《红楼梦》又名《石头记》是我国古典小说的四大名著之一。全书以宝黛爱情为主线,揭露了封建统治的罪恶和腐朽,揭示了封建

社会必然灭亡的历史以展趋势。本文选自《红楼梦》故事的第三回《金陵起复贾雨村,荣国府收养林黛玉》,是全书的序幕组成部分之一。本文以林黛玉进贾府的一天行踪为线索,通过她的所见所闻,介绍了贾府的一大批批重要人物,弄错时展现了贾府与众不同“的豪华府北,拉开了《红楼梦》故事的帷幕。 3、《红楼梦》人物众多,为了使用权我们了解众多的人物关系,我们印发了下表,供同学们参考。 宁府 宁国公贾演——贾代化——堂舅父贾敬——堂表兄贾珍 四表妹贾惜春 荣府 荣国公贾源——外祖父贾代善、外祖母史太君(即贾母)—— 大舅父贾赦、大舅母邢夫人——表兄贾链、表嫂王熙凤 二姐贾迎春 二舅父贾政、二舅母王夫人————————表兄贾珠 表嫂李纨 大表姐贾元春 表兄贾宝玉 三表妹贾探春 母亲贾敏、父亲林如海——————————林黛玉 4、林黛玉因母亲去世,她父亲决定让到外祖母家去,于是引出了本文所讲的故事。

人教版高中语文必修四全套教案 窦娥冤 【教学目标】 1、初步了解元杂剧的特点。 2、通过窦娥冤这一冤案,认识元代社会黑暗和统治者的残暴,认识当时阶级矛盾的尖锐。认识窦娥的刚烈性格和反抗精神。 3、从文学鉴赏的角度理解关汉卿设计三桩誓愿应验的用意。 【课时安排】二课时。 【教学过程】 一、导入新课 1、介绍关汉卿:关汉卿,号己斋叟,金末元初大都(现北京)人。元代杂剧的代表作家,也是我国戏剧史上最早也最伟大的戏剧作家。他与郑光祖、白朴、马致远齐名,被称为“元曲四大家”。元代人说他:“生而凋搅,博学能文,滑稽多智,蕴籍风流,为一时之冠。”他曾在散曲《南吕一枝花·不伏老》中说自己精音律,会吟诗,能吹萧弹琴,歌唱舞蹈,也会下棋射猎,多才多艺。他一生创作杂剧有60多部,但大都散失,现仅存15部。《窦娥冤》《救风尘》《望江亭》《单刀会》等流传很广。其中的《窦娥冤》是我国十大古典悲剧之一。1956年,他的名字被列入世界文化名人之列。 2、关于元杂剧: 元杂剧有一套较严格的体制: 结构:元杂剧一般是一本四折演一完整的故事,个别的有五折、六折或多本连演。折是音乐组织的单元,也是故事情节发展的自然段落,它不受时间、地点的限制,每一折大都包括较多的场次,类似于现代戏剧的“幕”。有的杂剧还有“楔子”,通常在第一折之前起交代作用。相当于现代剧的序幕,用来说明情节,介绍人物。杂剧每折限用同一宫调的曲牌组成的一套曲子。 角色:扮演的角色有末、旦、净、丑等。元杂剧每本戏只有一个主角,男主角称正末,女主角称正旦。此外,男配角有副末(次主角)、外末(老年男子)、小末(少年)等;女配角有副旦、外旦、小旦等。 净:俗称“大花脸”,大都扮演性格、相貌上有特异之处的人物。如张飞、李逵。丑:俗称“小花脸”,大抵扮演男次要人物。此外,还有孛(bó)老(老头儿)、卜儿(老妇人)、孤(官员)、徕儿(小厮)。 演出时一本四折都由正末或正旦独唱。(其他角色只有说白),分别称为“末本”或“旦本”。 剧本的构成:剧本由唱、科、白三部分构成。 唱词是按一定的宫调(乐调)、曲牌(曲谱)写成的韵文。元杂剧规定,每一折戏,唱同一宫调的一套曲子,其宫调和每套曲子的先后顺序都有惯例规定。元杂剧的唱词按一定宫凋写成。共分五个宫(五个全音阶):正宫、中吕宫、南昌宫、仙吕宫、黄钟宫,分别个当于现在的C、D、E、G、A五个乐调(谱号);曲牌,相当于现在的调号和板号(如二黄散板、西皮快板等),也即简谱中的曲谱和节拍。元杂剧中一折限于一调一韵。 科是戏剧动作的总称。包括舞台的程式、武打和舞蹈。科范或叫“科”“介”,是关于动作、表情或其他方面的舞台提示,如“笑科”“见科”“把盏科”“做掩泪科”“内作起风科”等。

高中语文必修三理解性默写(三) 《劝学》 1、人们常说,活到老,学到老,荀子《劝学》篇中的学不可以已这句话印证了这句话。 2、韩愈《师说》中“是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子”这句话与荀子《劝学》中的“青,取之于蓝,而青于蓝”观点相同。 3、荀子在《劝学》中说,君子需要通过广泛学习来提升自己的两个句子是:君子博学而日 参省乎己,则知明而行无过矣。 4、《劝学》开篇就提出了全文的中心论点,即“学不可以已”。在后面又阐明了学习要持之以恒的句子是:锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。 5、强调君子并非有何差异,只是善于借助外力的一句:君子生非异也,善假于物也。 6、强调空想不如学习的一句:吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也。 7.、在文中强调学习应当用心专一,并且从正面设喻,指出即使像蚯蚓那样弱小,如果用心专一也会有所成的句子是:蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。 8、《荀子·劝学》中点明中心论点的句子是:“学不可以已。” 9、《荀子·劝学》强调人要广泛学习而且经常反省自己才会智慧明达的名句是:“君子博学而

日参省乎己,则知明而行无过矣。” 10、在荀子的《劝学》中用“朽木”“金石”为喻体阐明学习贵在坚持的句子是:“锲而舍之, 朽木不折;锲而不舍,金石可镂。” 11、在《荀子?劝学》中以蚯蚓为例,论证了为学必须锲而不舍,坚持不懈;同篇中与之相反的例证是:“蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也。” 12、《荀子·劝学》中与王之涣《登鹳雀楼》里“欲穷千里目,更上一层楼”表达意思 相近的句子是:“吾尝跂而望矣,不如登高之博见也。” 13、《荀子·劝学》中“君子生非异也,善假于物也。”表明人与人的天资差异本不大,关键在于后天的学习,君子要善于利用学习来弥补自己的不足。 14、《荀子·劝学》中指出人要积累善行养成好的品德,就会达到“而神明自得,圣心 备焉。” 的境界。 15、后人常用“青出于蓝而胜于蓝”来比喻学生超过老师,这一熟语出自《荀子·劝学》中“青, 取之于蓝,而青于蓝。” 16、《荀子?劝学》中,荀子以亲身的体验,强调空想不如学习的两句是“吾尝终日而思矣, 不如须臾之所学也。”

必修一教案全集 第一单元“认识自我”教案 本单元的教学目标: 1、帮助学生正确认识自我,确立正确的人生观和方法论,做好高中新阶段学习的思想准备。 2、结合各课特点,学习议论文、散文的一般写法。 3、学习语言。 4、教法上注意: ①整体感知,揣摩语言; ②把握文意,理清思路; ③筛选信息,概括要点; ④研究探讨,转化能力。 ⑤适用343教学法。 *单元导语 讨论:1、为什么“认识自我”是世上最大的难题?用书上的话回答。 2、为什么说“高中时期是确立自我意识最为关键的阶段”? *参考阅读 第一课朝抵抗力最大的路径走 朱光潜 教案一: ◆目标要点学法 1.知识与能力:把握本文词语的音形义和关键语句的深刻含义,充分理解“朝抵抗力最大的路径走”在文中的寓意和在现实中的意义,提高认识自我的能力。 2.过程与方法:通过课堂学生阅读,质疑,讨论,鉴赏评价,通过课外相关阅读和写作等手段,课内外衔接一体,提高自我感性认识,从而达到理性认识高度。 3.情感态度与世界观:在充分认识自我的基础上,学会与自己的惰性和现实的困难做斗争,朝抵抗力最大的`路径走,从而锻炼出强大的自我意志力,在今后的人生道路中,最大限度地为国家和民族作出贡献。 ◆识记理解积累 字音叨(tāo)天席不暇(xiá)暖长沮(jū)渣滓(zǐ) 桀溺(jiénì)夤(yín)缘淫佚(yì)蹶(jué)倒 字形洗练—提炼—凝练—锤炼 惰性—隋朝缴械—激动 蹶倒—撅断—噘嘴—猖獗 席不暇暖—瑕不掩瑜—假戏真做—遐迩闻名 词义叨天:沾光,受到好处; 附丽:依附,附着。 夤缘:攀附上升,比喻拉拢关系,向上巴结。 淫佚:放纵。 渣滓:①物品提出精华后剩下的东西②比喻品质恶劣对社会起破坏作用的人。 因循苟且:不思创新,做事马虎。 蹶倒:摔倒,比喻失败或挫折。 敷衍:应付了事。

人教版高中语文必修三《林黛玉进贾府》(第三课时)教学设计 授课年级:高一年级 【教学目标】 1、知识与技能: 学习小说塑造人物形象的方法,形成把握人物性格特征的鉴赏能力、以及初步塑造人物形象的写作意识。 2、过程与方法: 梳理课文,探究塑造人物形象的不同方法,在用问题推动学生思维深入的过程中推进课堂内容,形成鉴赏能力,再通过训练力求提升更高的能力。 3、情感、态度、价值观:培养学生客观辨证地、客观地、理性地分析特定环境下人物性格的科学态度。 【教学重点】探究王熙凤的性格特点,在此基础上梳理小说塑造人物形象的方法。 【教学难点】 人物语言的多义性和模糊性赏析。小说多角度刻画人物形象的方法的鉴赏与写作运用。 【学法指导】指导学生课前充分预习,通过自主探究、合作探究的方法掌握知识、形成能力。 【教学手段】 多媒体 学案 【课前预习、自主探究】 一、文学作品中,塑造人物的方法一般有正面描写和侧面描写,其中正面描写包括、、、、。 二、梳理作者塑造王熙凤的角度:、、、。 三、课前自主探究 1、请用一句话概括王熙凤的出场有什么特点。 2、王熙凤的出场给林黛玉什么感觉?这里用到什么表现手法?试分析。 3、从着装的色彩和饰品两个角度分析王熙凤服饰的特点。你认为,这样的服饰会给人留下什么印象? 4、我们透过林黛玉的眼睛看王熙凤的容貌,会有什么感觉? 5、找出文中对王熙凤的侧面描写,分析其作用。

四、课外积累《红楼梦曲?聪明累》:机关算尽太聪明,反算了卿卿性命。生前心已碎,死后性空灵。家富人宁,终有个家散人亡各奔腾。枉费了,意悬悬半世心;好一似,荡悠悠三更梦。忽喇喇似大厦倾,昏惨惨似灯将尽。呀! 一场辛苦忽悲辛。叹人世,终难定! 教学流程 一、导入新课这节课我们接着学习《林黛玉进贾府》。在前两节课我们已经了解了小说的环境和情节,这节课我们接着学习小说的第三大要素——- 人物。 这些人物中有一位杀伐决断、威重令行的铁腕人物,人称“胭脂虎” ,她 是谁呢?王熙凤。那这节课就看看,我们透过林黛玉的眼睛会看到怎样一 个王熙凤。 二、内容探究 首先来看大家的课前梳理:作者从哪些角度塑造王熙凤的?学生展示梳理结果: 四个方面:写出场、绘肖像(服饰,容貌)、见黛玉、回王夫人。接下来请大家展示自主探究的成果。 探究一:写出场 【学生展示探究成果】 1、请用一句话概括王熙凤的出场有什么特点。 未见其人,先闻其声。(人未至而声先至) 2、王熙凤的出场给林黛玉什么感觉?这里用到什么表现手法?试分析。 “放诞无礼”。对比。把她的“放诞无礼”和其他人的“敛声屏气、恭肃严整” 作对比,突出了她大胆泼辣的性格,以及在贾府的特殊身份和地位。 探究二:绘肖像 服饰 【自主探究】从着装的色彩和饰品两个角度分析王熙凤服饰的特点。你认为,这样的服饰会给人留下什么印象?

高中语文必修三教案程婷婷教案

1.林黛玉进贾府 一、教学目标: 1.认识阅读古代小说的意义,掌握阅读方法;初步了解《红楼梦》和曹雪芹。 2.了解课文中怎样描写贾府这一典型环境,理解环境描写的特点。 3.从分析林黛玉、贾宝玉、王熙凤的不同性格,学习刻画人物的方法。 二、教学重难点: 1、分析贾府环境和人物出场的描写艺术。 2、培养学生分析小说人物形象的方法和能力。 三、教学方法:诵读教学法、讨论分析法、点拨教学法。 四、课时安排:3课时 第一课时 [教学要点] 1.单元阅读导言。 2.介绍《红楼梦》和曹雪芹。 3.感知课文内容,理清课文思路。 [教学过程] (一)、预习导学 1、导入新课 2、简介作者(略) 3、介绍《红楼梦》(见P99-103《红楼梦》导读) 4、为了学习《林黛玉进贾府》,就有必要对前五回的内容,作一概要的了解。(略)

5、背景介绍:课题“林黛玉进贾府”是编者根据节选内容拟的。林黛玉因何进贾府?原来贾府的老祖宗贾母有两个儿子名贾赦、贾政,一个女儿名贾敏。贾敏嫁林如海,只有一个独生女林黛玉。林黛玉母亲因病去世,外祖母念及黛玉年幼无人照顾便派人把黛玉接进贾府。作者把此事安排在第三回,也就是全书的序幕部分,显然是借黛玉进贾府来描写小说的典型环境,让贾府中一些重要人物登场亮相,并为主人公林黛玉和贾宝玉第一次见面作了安排。 (二)质疑讨论 整体感知,把握情节结构: 开端(初进荣府)——发展(拜见贾母及众人,初见凤姐,拜见两位舅父(未见),陪贾母晚餐)——高潮(宝黛会面)——结局(安排起居) (三)反馈矫正 通读全文后思考:林黛玉的母亲说外祖母家“与别家不同”。她是从哪些方面看到、感受到与别家的不同呢? 讨论后明确:贾府的“与别家不同”作者是通过黛玉进府的行踪为线索,用她的视线来描写的。首先,在贾府门前黛玉看到了宁、荣二府都是三间兽头大门,两边蹲着两个大石狮子,门上悬着“敕造”的匾额,门上有“华冠丽服”的仆役。这既表现了贾府建筑的宏伟气派,也显示了贾府与众不同的威严和显赫。其次,黛玉看到了“雕梁画栋,两边穿山游廊厢房,挂着各色鹦鹉、画眉等鸟雀”的贾母住房,以及仆役、婆子、丫鬟一大群的人物。她还看到了“荣禧堂”中的名贵家具,珍贵字画、古玩;“座上珠玑昭日月,堂前焕烟霞”的对联以及等级分明的礼仪。这些显示了贾府与别家不同的气派。另外,黛玉还看到了贾府众多的、身份地位各异的人物,既有养尊处优的主子,也有受压迫、被奴役的仆役。

人教版高中语文必修三《劝学》教案 《劝学》教案 教学目的 一、使学生了解荀子有关学习的意义、作用和学习应持态度的论述,明确认识学习的重要性以及学习必须“积累”、“坚持不懈”和“专心致志”的道理。 二、学习本文运用比喻论证和论证方法灵活的写作特点。 教学设想 一、针对教学的重点、难点,抓住提示论点的关键语句和用以论述的比喻,明确本文论点和论证方法,揭示作品的思想性和写作特点。同时,落实重、难点与分析段落层次相结合,以利于学生理解论述的角度和设喻的几种形式。 二、引导学生有意识地注意文言实词的古字通假、古今异义、单音词和双音词等现象。 教时安排:用两课时教完。 第一课时 教学要点 1.介绍作者,解题; 2.正音正字;

3.理解本文的重点文言虚实词的意义和用法; 4.翻译课文。 教学步骤 1.导人新课从初一学过的课文《为学》导人,指出它与本文都用设喻方法,讲有关学习的道理。 2.简介作者 荀子(约公元前313—前238)名况,字卿,战国末期赵国人,曾游学于齐,当过楚国兰陵令。后来失官居家著书,死后葬于山东兰陵。 荀子是我国古代的思想家、教育家、是先秦儒家最后的代表,朴素唯物主义思想集大成者。韩非和李斯都是他的学生。他反对迷信天命鬼神,肯定自然规律是不以人们意志为转移的,并提出“制天命而用之”的人定胜天的思想。他强调教育和礼法的作用,主张治理天下既要靠“法制”,又要重视教化兼用“礼”治,强调“行”对于“知”的必要性和后天学习的重要性,认为后天环境和教育可以改变人的本性。 荀子的著作有《荀子》二十卷。该书由《论语》、《孟子》的语录体,发展为有标题的论文,标志着古代说理文的进一步成熟。他的散文说理透彻、语言质朴、多排比句,又善用比喻。《劝学》是《荀子》的第一篇。本文是原文前几段的节录。 3.解题

新课标高中语文必修一全套教案(实用) 案场各岗位服务流程 销售大厅服务岗: 1、销售大厅服务岗岗位职责: 1)为来访客户提供全程的休息区域及饮品; 2)保持销售区域台面整洁; 3)及时补足销售大厅物资,如糖果或杂志等; 4)收集客户意见、建议及现场问题点; 2、销售大厅服务岗工作及服务流程 阶段工作及服务流程 班前阶段1)自检仪容仪表以饱满的精神面貌进入工作区域 2)检查使用工具及销售大厅物资情况,异常情况及时登记并报告上级。 班中工作程序服务 流程 行为 规范 迎接 指引 递阅 资料 上饮品 (糕点) 添加茶水 工作 要求 1)眼神关注客人,当客人距3米距离 时,应主动跨出自己的位置迎宾,然后 侯客迎询问客户送客户

注意事项 15度鞠躬微笑问候:“您好!欢迎光临!”2)在客人前方1-2米距离领位,指引请客人向休息区,在客人入座后问客人对座位是否满意:“您好!请问坐这儿可以吗?”得到同意后为客人拉椅入座“好的,请入座!” 3)若客人无置业顾问陪同,可询问:请问您有专属的置业顾问吗?,为客人取阅项目资料,并礼貌的告知请客人稍等,置业顾问会很快过来介绍,同时请置业顾问关注该客人; 4)问候的起始语应为“先生-小姐-女士早上好,这里是XX销售中心,这边请”5)问候时间段为8:30-11:30 早上好11:30-14:30 中午好 14:30-18:00下午好 6)关注客人物品,如物品较多,则主动询问是否需要帮助(如拾到物品须两名人员在场方能打开,提示客人注意贵重物品); 7)在满座位的情况下,须先向客人致歉,在请其到沙盘区进行观摩稍作等

待; 阶段工作及服务流程 班中工作程序工作 要求 注意 事项 饮料(糕点服务) 1)在所有饮料(糕点)服务中必须使用 托盘; 2)所有饮料服务均已“对不起,打扰一 下,请问您需要什么饮品”为起始; 3)服务方向:从客人的右面服务; 4)当客人的饮料杯中只剩三分之一时, 必须询问客人是否需要再添一杯,在二 次服务中特别注意瓶口绝对不可以与 客人使用的杯子接触; 5)在客人再次需要饮料时必须更换杯 子; 下班程 序1)检查使用的工具及销售案场物资情况,异常情况及时记录并报告上级领导; 2)填写物资领用申请表并整理客户意见;3)参加班后总结会; 4)积极配合销售人员的接待工作,如果下班时间已经到,必须待客人离开后下班;

人教版高一语文必修三教案 人教版高一语文必修三教案(一) 【教学目标】 1、有感情地朗读全诗,学习、把握诗中的节奏和旋律,培养学生阅读诗歌的能力。 2、通过分析人物形象,理清诗人情感发展的脉络,体验诗人对劳动人民真挚、热烈的感情以及对旧世界的仇恨和诅咒,提高审美能力。 3、认识本诗通过记事写人以及直抒胸臆的特点,学习对比、反复、排比等表现方法。 【教学重、难点】 1、重点: ⑴通过分析人物形象,理清诗人情感发展的脉络,体验诗人对劳动人民真挚、热烈的感情以及对旧世界的仇恨和诅咒。 ⑵学习排比、反复、对比等修辞手法在诗中的运用和作用。 2、难点: 使学生感知作者包含在诗歌中的真情实感,体会作者用情作诗的方法和重要性。 【教学方法】 诵读──鉴赏──讨论分析──合作探究。 【课时安排】 2课时。 【教学步骤】 第一课时 〖教学要点〗

1、有感情地朗读全诗。 2、理清诗的抒情结构。 〖教学过程〗 一、导入 艾青(1910~1996),原名蒋海澄,我国现代诗人。代表性诗篇除课文外,还有《光的赞歌》、《我爱这土地》、《给乌兰诺娃》、《礁石》等。 1932年,艾青加入“中国左翼美术家联盟”。7月因为参加进步的美术活动而被捕,国民党政府以“危害民国紧急治罪法”、“*政府”罪判处艾青有期徒刑六年。被捕之后,狱中生活使他由绘画转向了新诗写作。《大堰河──我的保姆》就是这样诞生的。1933年1月的一天早晨,牢房阴冷,铁窗临风,窗外晓雪飞舞,望着漫天飞舞的雪花,这位只有二十三岁的诗人,不禁想起了用乳汁把他养大的保姆,思念感激之情冲击着诗人的心。这是诗人第一次用“艾青”这个名字呈现给中国劳苦大众的一首赞美诗。它在《春光》杂志一卷三期上发表之后,立即轰动了全国,并受到了茅盾、胡风等文学前辈的好评。 二、整体感知,理清思路 1、播放本诗朗读录音带,以引起学生学习的动机和兴趣。 2、学生试读,除要求准确、清楚之外,还要注意表达出本诗的节奏和旋律。 3、理出本诗的抒情结构,初步说出大堰河形象特征: 第一部分(1~3节)怀念痛悼──身世悲苦低微。 第二部分(4~8节)眷念感激──勤劳善良无私。 第三部分(9~11节)同情控诉──命运悲惨。 第四部分(12~13节)讴歌赞美──灵魂高尚。 三、深入研究,体会构思特点 诗人在构思本诗时,把自己起伏的思绪,奔腾的激情作为最主要的依据,时

高中语文教案 必修五 人民教育出版社 2004年版

高中语文第五册第一单元 《林教头风雪山神庙》教案 教学目标:1、分析林冲的性格特点,把握他被逼上梁山的心理过程。 2、理解古典小说的特点,理清本文草蛇灰线的结构特点。 3、理解本文的社会意义,学会用历史的眼光来看问题。 教学难点:林冲性格的转变。 教学重点:对小说的鉴赏和分析理解。 教学方法:讲授法,讨论法。 教学课时:2课时 第一课时 梁山好汉,一百单八将,他们每个人都有自己的独特的一段英雄传奇故事。鲁智深是因为拳打了镇关西,杨志是因为失了生辰纲!那么林冲又是因为什么呢? 今天我们就来学习有关林冲这一段,《林教头风雪山神庙》(板书)。首先,我们了解一下相关知识。作品及作者介绍 小说小说在萌芽之初是相当不受重视的,那些文人雅士都吟诗作词,视小说者为末流。《汉书? 艺文志诸子略》中说:“小说家者流,盖出于稗官。街谈巷语,道听途说者之造也。孔子曰‘虽小道,必有可观者焉,致远恐泥。’是以君子弗为也。然亦弗灭也,闾里小知者之所及,亦使缀而不忘,如或一言可采,此亦刍荛狂夫之议也。”可见小说当时的地位。即使是这样,它还是以自己顽强的生命力不断的生长完善着。六朝的志怪小说,唐代的传奇,宋代的话本、拟话本,元明的讲史都是它发展演变的历程,而到了明清的时候,古典小说达到了最高峰。以前多为文言短篇小说,明清时候,长篇得到长足的发展。中国的古典长篇小说都为章回体,每个故事前的回目都大致交代出本回的主要内容。 作者关于作者说法众多,有的说是罗贯中,有的说是施耐安,有的说是施本罗编,还有的说是 施作罗续。其中明末清初的金圣叹就持最后那个说法,所以他才腰斩水浒。但现在大多数人认为还是施作的。对于施我们现有的资料很少。施耐庵,元末明初人(约1296─1370),钱塘(杭州)人,曾中元朝进士,在钱塘做过两年官,因与当道不合,弃官闲居在苏北故乡。代表作《水浒传》。 作品《水浒传》和《红楼梦》《三国演义》《西游记》并称为四大名著,代表了中国古典小说的 最高成就。《水浒传》不是作者独立创作的作品,而是在民间故事、话本、杂剧等集体创作的基础上再创作而成的。它所写宋江起义的故事源于历史真实。在《宋史》中的《徽宗本纪》,《侯蒙传》,《张叔夜传》及其他一些史料中都曾提及。从南宋起,宋江的故事就在民间广泛流传。元代出现了大批的水浒戏。这说明水浒故事是在不断发展中丰富和完善的。 《水浒传》原名《忠义水浒传》,甚至就叫《忠义传》。在小说里有一批“大力大贤有忠有义之人”,他们未能“酷吏赃官都杀尽,忠心报答赵官家”,却被奸臣贪官逼上梁山,沦为“盗寇”。《水浒传》是我国文学史上第一部以农民起义为题材的优秀长篇小说,它艺术地概括了历史上农民起义发生、发展直至失败的过程。通过对农民起义者不同反抗道路的详尽描写,热情讴歌了他们的造反精神和优秀品质,描绘了农民革命的理想,深刻反映了广阔的社会生活。

《劝学》文言知识点归纳总结 一、文化常识 荀子,名况,字卿,战国末期赵国人。著名思想家、文学家、政治家,时人尊称"荀卿"。提倡性恶论,强调后天环境和教育对人的影响。 二、通假字 輮以为轮(“輮”通“煣”,用火烤使木弯曲) 知明而行无过(“知”通“智”,智慧) 君子生非异也(“生”通“性”,资质,天赋) 虽有槁暴,不复挺者(“有”通“又”,更,再) 君子博学而日参省乎己。(“参”通“叁”,多次) 三、古今异义 ; 博学古义:广博地学习,广泛地学习。今义:知识、学识的渊博。 金古义:金属制的刀剑。今义:金子。 爪牙古义:爪子和牙齿。今义:坏人的党羽、帮凶。 寄托古义:托身、安身。今义:托付;把希望、思想、感情等放在某人或某 种事物上。 四、词类活用 輮以为轮(輮:动词的使动用法,使……弯曲) 君子博学而日参省乎己(日:名作状,每天) 假舟楫者,非能水也(水:名词用作动词,游水) 上食埃土,下饮黄泉(上、下:名作状,向上、向下) 其曲中规(曲:形作名,曲度,弧度) ~ 登高而招(高:形作名,高处) 假舆马者,非利足也(利:形容词的使动用法,使……快,走得快) 故木受绳则直(直:形作状,变直) 积善成德,而神明自得,圣心备焉(善:形容词用作名词,善事) 用心一也(一:数词用作形容词,专一) 五、重点实词、虚词 于: 寒于水(比) 善假于物也(介词,不译。引进作用) 取之于蓝(从) ! 而: 君子博学而日参省乎己(递进关系,并且) 则知明而行无过矣(并列关系) 终日而思矣(表修饰) 而见者远(表转折) 锲而舍之(顺承关系) 积善成德,而神明自得(表原因) 者:

假舟楫者(代词,指……的人) 不复挺者(……的原因) 《 焉: 风雨兴焉(兼词,意为在这里) 圣心备焉(语气词) 六、特殊句式与固定格式 虽有槁暴,不复挺者,輮使之然也(判断句,“……者,……也”表判断)用心一也(判断句,“……也”表判断) 君子生非异也,善假于物也(判断句,“……也”表判断) 用心躁也(判断句,“……也”表判断) 无以至千里(“无以……”意为“没有用来……的办法”) 君子博学而日参省乎己。(状语后置) 蚓无爪牙之利,筋骨之强。(定语后置) 青,取之于蓝,而青于蓝。(状语后置) 輮以为轮(省略句:輮(之)以(之)为轮) 輮使之然也(省略句:輮(之)使之然也)