高二数学等差数列2

- 格式:ppt

- 大小:402.50 KB

- 文档页数:8

2.2等差数列一、教学内容分析本节课是《普通高中课程标准实验教科书·数学5》(人教版)第二章数列第二节等差数列第一课时。

数列是高中数学重要内容之一,它不仅有着广泛的实际应用,而且起着承前启后的作用。

一方面, 数列作为一种特殊的函数与函数思想密不可分;另一方面,学习数列也为进一步学习数列的极限等内容做好准备。

而等差数列是在学生学习了数列的有关概念和给出数列的两种方法——通项公式和递推公式的基础上,对数列的知识进一步深入和拓广。

同时等差数列也为今后学习等比数列提供了“联想”、“类比”的思想方法。

二、学生学习情况分析我所教学的学生是我校高二(2)班的学生,经过一年的学习,大部分学生知识经验已较为丰富,他们的智力发展已到了形式运演阶段,具备了较强的抽象思维能力和演绎推理能力,但也有一部分学生的基础较弱,学习数学的兴趣还不是很浓,所以我在授课时注重从具体的生活实例出发,注重引导、启发、研究和探讨以符合这类学生的心理发展特点,从而促进思维能力的进一步发展。

三、设计思想1.教法⑴诱导思维法:这种方法有利于学生对知识进行主动建构;有利于突出重点,突破难点;有利于调动学生的主动性和积极性,发挥其创造性。

⑵分组讨论法:有利于学生进行交流,及时发现问题,解决问题,调动学生的积极性。

⑶讲练结合法:可以及时巩固所学内容,抓住重点,突破难点。

2.学法引导学生首先从四个现实问题(数数问题、女子举重奖项设置问题、水库水位问题、储蓄问题)概括出数组特点并抽象出等差数列的概念;接着就等差数列概念的特点,推导出等差数列的通项公式;可以对各种能力的同学引导认识多元的推导思维方法。

用多种方法对等差数列的通项公式进行推导。

在引导分析时,留出“空白”,让学生去联想、探索,同时鼓励学生大胆质疑,围绕中心各抒己见,把思路方法和需要解决的问题弄清。

四、教学目标通过本节课的学习使学生能理解并掌握等差数列的概念,能用定义判断一个数列是否为等差数列,引导学生了解等差数列的通项公式的推导过程及思想,会求等差数列的公差及通项公式,能在解题中灵活应用,初步引入“数学建模”的思想方法并能运用;并在此过程中培养学生观察、分析、归纳、推理的能力,在领会函数与数列关系的前提下,把研究函数的方法迁移来研究数列,培养学生的知识、方法迁移能力;通过阶梯性练习,提高学生分析问题和解决问题的能力。

高二等差数列的知识点等差数列是高中数学中的重要概念,也是学习数学的基础知识之一。

在高二阶段,学生需要深入了解和掌握等差数列的相关知识点。

本文将详细介绍高二等差数列的定义、公式、求和公式以及常见问题解答等内容。

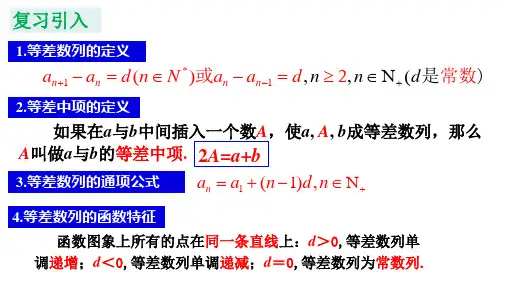

1. 等差数列的定义等差数列是指一个数列中,从第二项开始,每一项与前一项的差都相等。

可记作:a1,a2,a3,...,an,...,其中a1为首项,d 为公差。

2. 公式和表达式(1)第n项通项公式:an = a1 + (n - 1) * d(2)前n项和公式:Sn = (n/2) * (a1 + an)(3)通项公式推导:假设前n项和为Sn,有Sn = a1 + (a1 + d) + ... + an。

反序排列后,Sn = an + (an - d) + ... + a1。

两式相加,得到2Sn = (a1 + an) + (a1 + an) + ... + (a1 + an),即2Sn = n * (a1 + an)。

因此,Sn = (n/2) * (a1 + an)。

3. 求和公式示例(1)求等差数列2,5,8,...,200的和。

已知首项a1=2,公差d=3,末项an=200,求和公式为Sn = (n/2) * (a1 + an)。

代入公式计算:n = (an - a1)/d + 1 = (200 - 2)/3 + 1 = 67。

Sn = (n/2) * (a1 + an) = (67/2) * (2 + 200) = 67 * 202 = 13534。

4. 等差数列的性质(1)公差相等:等差数列中每一项与前一项的差值都相等。

(2)通项公式:可以利用通项公式快速求得等差数列中的任意一项。

(3)前n项和公式:通过前n项和公式可以迅速求得等差数列的前n项和。

(4)奇数个数的等差数列:等差数列中奇数个数的和等于中间项乘以个数。

(5)偶数个数的等差数列:等差数列中偶数个数的和等于首尾两项之和乘以个数的一半。

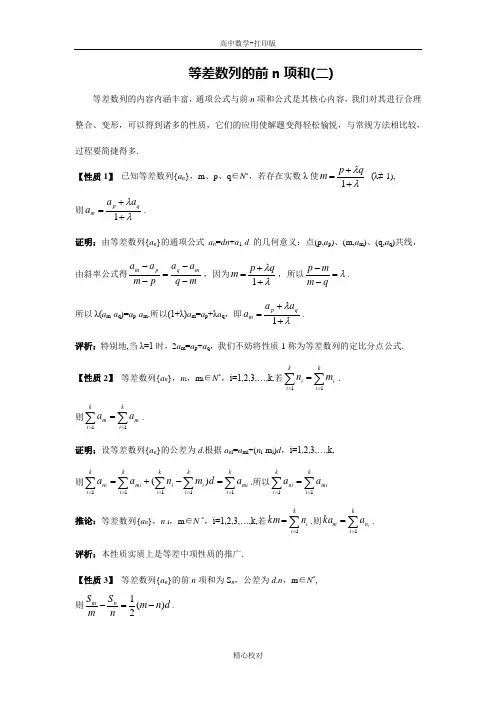

等差数列的前n 项和(二)等差数列的内容内涵丰富,通项公式与前n 项和公式是其核心内容,我们对其进行合理整合、变形,可以得到诸多的性质,它们的应用使解题变得轻松愉悦,与常规方法相比较,过程要简捷得多.【性质1】 已知等差数列{a n },m 、p 、q ∈N *,若存在实数λ使λλ++=1qp m (λ≠-1), 则λλ++=1q p m a a a .证明:由等差数列{a n }的通项公式a n =dn +a 1-d 的几何意义:点(p,a p )、(m,a m )、(q,a q )共线,由斜率公式得mq a a pm a a m q p m --=--,因为λλ++=1qp m ,所以λ=--q m m p . 所以λ(a m -a q )=a p -a m .所以(1+λ)a m =a p +λa q ,即λλ++=1q p m a a a .评析:特别地,当λ=1时,2a m =a p +a q ,我们不妨将性质1称为等差数列的定比分点公式.【性质2】 等差数列{a n },n i ,m i ∈N *,i=1,2,3,…,k,若∑∑===ki ik i i mn 11.则∑∑===ki m ki ma a11.证明:设等差数列{a n }的公差为d .根据a n i =a mi +(n i -m i )d ,i=1,2,3,…,k,则∑∑∑∑∑======-+=k i mi k i k i k i i i mi ki nia d m n a a11111)(.所以∑∑===ki mi k i ni a a 11推论:等差数列{a n },n i ,m ∈N *,i=1,2,3,…,k,若∑==k i i n km 1.则∑==ki n m i a ka 1.评析:本性质实质上是等差中项性质的推广.【性质3】 等差数列{a n }的前n 项和为S n ,公差为d .n ,m ∈N *, 则d n m n S m S n m )(21-=-.证明:因为mn mS nS n S m S nm n m -=- =mnd n n na m d m m ma n ]2)1([]2)1([11-+--+=mndn mn mna d m mn mna 2)1(2)1(11----+=d mn mnmn mn n m 222+--=d mnmn n m 222- =d mn n m mn 2)(-=d n m )(21- 所以d n m n S m S n m )(21-=-.评析:实质上数列⎭⎬⎫⎩⎨⎧n S n 是公差为2d 的等差数列.【性质4】 等差数列{a n }的前n 项和为S n ,公差为d .n ,m ∈N *,则S m+n =S m +S n +mnd . 证明:因为S m+n =S n +(a n +1+a n +2+…+a n +m ) =S n +(a 1+nd )+(a 2+nd )+…+(a m +nd ) =S n +(a 1+a 2+…+a m )+m nd=S m +S n +m nd , 所以S m+n =S m +S n +mnd .【性质5】 等差数列{a n }前n 项和为S n ,若m=p+q(m 、p 、q ∈N *且p≠q),则有qp S S m S qp m --=. 证明:设等差数列{a n }的公差为d . 因为S p -S q =p a 1+21p(p-1)d -q a 1-21 q(q-1)d =(p-q)[a 1+21(p+q-1)d ],所以d q p a q p S S qp )1(211-++=--.又因为d m a m S m )1(211-+=且m=p+q ,所以有qp S S m S qp m --=. 推论:等差数列{a n }前n 项和为S n ,若m+t=p+q(m 、t 、p 、q ∈N *且m≠t,p≠q),则qp S S t m S S q p t m --=--.【性质6】 等差数列{a n }前n 项和为S n . (1)当n =2k(k ∈N *)时,S 2k =k(a k +a k+1); (2)当n =2k-1(k ∈N *)时,S 2k-1=k a k .。

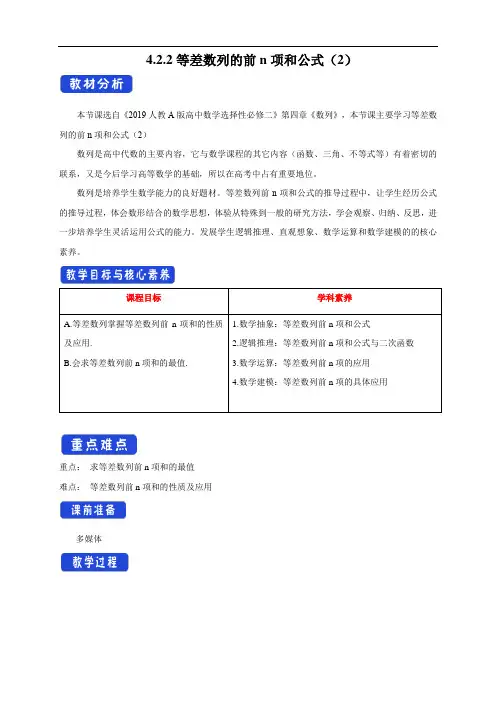

4.2.2等差数列的前n项和公式(2)

本节课选自《2019人教A版高中数学选择性必修二》第四章《数列》,本节课主要学习等差数列的前n项和公式(2)

数列是高中代数的主要内容,它与数学课程的其它内容(函数、三角、不等式等)有着密切的联系,又是今后学习高等数学的基础,所以在高考中占有重要地位。

数列是培养学生数学能力的良好题材。

等差数列前n项和公式的推导过程中,让学生经历公式的推导过程,体会数形结合的数学思想,体验从特殊到一般的研究方法,学会观察、归纳、反思,进一步培养学生灵活运用公式的能力。

发展学生逻辑推理、直观想象、数学运算和数学建模的的核心素养。

课程目标学科素养

A.等差数列掌握等差数列前n项和的性质

及应用.

B.会求等差数列前n项和的最值.

1.数学抽象:等差数列前n项和公式

2.逻辑推理:等差数列前n项和公式与二次函数

3.数学运算:等差数列前n项的应用

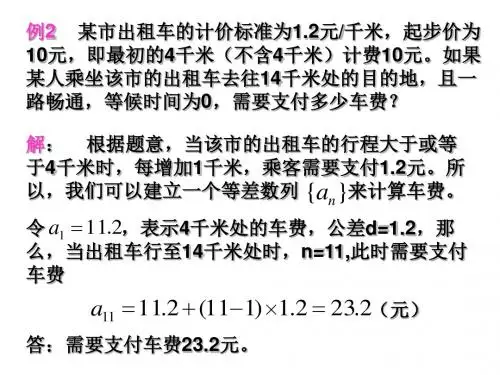

4.数学建模:等差数列前n项的具体应用

重点:求等差数列前n项和的最值

难点:等差数列前n项和的性质及应用

多媒体

由于教师不仅是知识的传授者,而且也是学生学习的引导者、组织者和合作者。

所以我采用“问题情景---建立模型---求解---解释---应用”的教学模式,启发引导学生通过对问题的亲身动手探求、体验,获得不仅是知识,更重要的是掌握了在今后的发展中用这种手段去获取更多的知识的方法。

这是“教师教给学生寻找水的方法或给学生一杯水,使学生能找到一桶水乃至更多活水”的求知方式。

多媒体可以使教学内容生动、形象、鲜明地得到展示。

高二数学等差数列的所有知识点等差数列是高中数学中一个重要的概念,它是指一个数列中的每个项与它的前一项之差都相等的数列。

在高二数学学习中,我们需要掌握等差数列的各种性质和应用。

本文将通过介绍等差数列的定义、公式、常用性质以及等差数列的求和公式等知识点,帮助大家更好地理解和运用等差数列。

1. 等差数列的定义等差数列是指一个数列中的每个项与它的前一项之差都相等的数列。

通常用字母"a"表示第一项,"d"表示公差,则等差数列的一般项公式为:an = a + (n-1)d,其中an表示第n项。

2. 等差数列的公式(1)第n项公式:an = a + (n-1)d(2)前n项和公式:Sn = (a + an) * n / 2,其中Sn表示前n项和。

3. 等差数列的常用性质(1)公差的性质:等差数列的任意两项之差都是一个固定的数,称为公差d。

(2)递推公式:等差数列的每一项都可以通过前一项加上公差得到,即an = an-1 + d。

(3)通项公式:对于已知的前一项或后一项可以通过公差求得,如果已知第一个或最后一个数列项,则可以直接写出通项公式,如an = a + (n-1)d。

(4)等差中项:等差数列中,如果n为奇数,则中项是唯一的,为第(n+1)/2项,如果n为偶数,则有两个中项,分别为第n/2项和第n/2 + 1项。

4. 等差数列的求和公式等差数列的前n项和公式为Sn = (a + an) * n / 2,其中a为第一项,an为第n项,n为项数。

此外,还可以通过等差数列的性质和等差数列前n项和的对称性得到更简洁的求和公式:Sn = n(a + l) / 2,其中l为最后一项。

5. 等差数列的应用(1)求等差数列的第n项:根据等差数列的通项公式,结合已知的前一项和公差,可以求得任意一项的值。

(2)求等差数列的前n项和:根据等差数列的求和公式,可以方便地求得等差数列前n项的和,对于一些数学问题的解决,特别是计算问题,求和公式的应用非常重要。

9.2 等差数列(二)1.能根据等差数列的定义推出等差数列的重要性质.2.能运用等差数列的性质解决有关问题.在等差数列{a n }中,若已知首项a 1和公差d 的值,由通项公式a n =a 1+(n -1)d 可求出任意一项的值,如果已知a m 和公差d 的值,有没有一个公式也能求任意一项的值?由等差数列的通项公式能得到等差数列的哪些性质?1.等差数列的图象等差数列的通项公式a n =a 1+(n -1)d ,当d =0时,a n 是关于n 的常数函数;当d ≠0时,a n 是关于n 一次的函数;点(n ,a n )分布在以d 为斜率的直线上,是这条直线上的一列孤立的点.2.等差数列的项与序号的关系(1)等差数列通项公式的推广:在等差数列{a n }中,已知a 1,d, a m, a n (m ≠n ),则d =a n -a 1n -1=a n -a mn -m从而有a n =a m +(n -m )d . (2)项的运算性质:在等差数列{a n }中,若m +n =p +q (m ,n ,p ,q ∈N *),则a m +a n =a p +a q .3.等差数列的性质 (1)等差数列的项的对称性在有穷等差数列中,与首末两项“等距离”的两项之和等于首项与末项的和.即a 1+a n =a 2+a n -1=a 3+a n -2=….(2)若{a n }、{b n }分别是公差为d ,d ′的等差数列,则有数列 结论{c +a n } 公差为d 的等差数列(c 为任一常数) {c ·a n } 公差为cd 的等差数列(c 为任一常数) {a n +a n +k } 公差为2d 的等差数列(k 为常数,k ∈N *) {pa n +qb n }公差为pd +qd ′的等差数列(p ,q 为常数)(3){a n }n 为递增数列;d <0⇔{a n }为递减数列;d =0⇔{a n }为常数列.要点一 等差数列性质的应用例1 (1)已知等差数列{a n }中,a 2+a 6+a 10=1,求a 4+a 8.(2)设{a n }是公差为正数的等差数列,若a 1+a 2+a 3=15,a 1a 2a 3=80,求a 11+a 12+a 13的值. 解 (1)方法一 根据等差数列的通项公式,得 a 2+a 6+a 10=(a 1+d )+(a 1+5d )+(a 1+9d )=3a 1+15d . 由题意知,3a 1+15d =1,即a 1+5d =13.∴a 4+a 8=2a 1+10d =2(a 1+5d )=23.方法二 根据等差数列性质 a 2+a 10=a 4+a 8=2a 6.由a 2+a 6+a 10=1,得3a 6=1,解得a 6=13,∴a 4+a 8=2a 6=23.(2){a n }是公差为正数的等差数列,设公差为d , ∵a 1+a 3=2a 2,∴a 1+a 2+a 3=15=3a 2, ∴a 2=5, 又a 1a 2a 3=80,∴a 1a 3=(5-d )(5+d )=16⇒d =3或d =-3(舍去), ∴a 12=a 2+10d =35,a 11+a 12+a 13=3a 12=105.规律方法 解决本类问题一般有两种方法:一是运用等差数列{a n }的性质:若m +n =p +q =2w ,则a m +a n =a p +a q =2a w (m ,n ,p ,q ,w 都是正整数);二是利用通项公式转化为数列的首项与公差的结构完成运算,属于通性通法,两种方法都运用了整体代换与方程的思想. 跟踪演练1 在等差数列{a n }中: (1)若a 3=5,则a 1+2a 4=________;(2)a 1+a 2+a 3=-24,a 18+a 19+a 20=78,则此数列a 1+a 20等于________.答案(1)15(2)18解析(1)a1+2a4=a1+(a3+a5)=(a1+a5)+a3=2a3+a3=3a3=15.(2)由已知可得(a1+a2+a3)+(a18+a19+a20)=-24+78⇒(a1+a20)+(a2+a19)+(a3+a18)=54⇒a1+a20=18.要点二等差数列的设法与求解例2三个数成等差数列,和为6,积为-24,求这三个数.解方法一设等差数列的等差中项为a,公差为d,则这三个数分别为a-d,a,a+d.依题意,3a=6且a(a-d)(a+d)=-24,所以a=2,代入a(a-d)(a+d)=-24,化简得d2=16,于是d=±4,故三个数为-2,2,6或6,2,-2.方法二设首项为a,公差为d,这三个数分别为a,a+d,a+2d,依题意,3a+3d=6且a(a+d)(a+2d)=-24,所以a=2-d,代入a(a+d)(a+2d)=-24,得2(2-d)(2+d)=-24,4-d2=-12,即d2=16,于是d=±4,三个数为-2,2,6或6,2,-2.规律方法利用等差数列的定义巧设未知量可以简化计算.一般地有如下规律:当等差数列{a n}的项数n为奇数时,可设中间一项为a,再以公差为d向两边分别设项:…a-2d,a-d,a,a+d,a+2d,…;当项数为偶数项时,可设中间两项为a-d,a+d,再以公差为2d向两边分别设项:…a-3d,a-d,a+d,a+3d,…,这样可减少计算量.跟踪演练2四个数成递增等差数列,中间两数的和为2,首末两项的积为-8,求这四个数.解方法一设这四个数为a-3d,a-d,a+d,a+3d(公差为2d),依题意,2a=2,且(a-3d)(a+3d)=-8,即a=1,a2-9d2=-8,∴d2=1,∴d=1或d=-1.又四个数成递增等差数列,所以d>0,∴d =1,故所求的四个数为-2,0,2,4.方法二 若设这四个数为a ,a +d ,a +2d ,a +3d (公差为d ), 依题意,2a +3d =2,且a (a +3d )=-8, 把a =1-32d 代入a (a +3d )=-8,得⎝⎛⎭⎫1-32d ⎝⎛⎭⎫1+32d =-8,即1-94d 2=-8, 化简得d 2=4,所以d =2或-2.又四个数成递增等差数列,所以d >0,所以d =2, 故所求的四个数为-2,0,2,4.要点三 由递推关系式构造等差数列求通项例3 已知数列{a n }满足a 1=15,且当n >1,n ∈N *时,有a n -1a n =2a n -1+11-2a n ,设b n =1a n ,n ∈N *.(1)求证:数列{b n }为等差数列;(2)试问a 1a 2是否是数列{a n }中的项?如果是,是第几项;如果不是,请说明理由. (1)证明 当n >1,n ∈N *时,a n -1a n =2a n -1+11-2a n ⇔1-2a n a n =2a n -1+1a n -1⇔1a n -2=2+1a n -1⇔1a n -1a n -1=4⇔b n -b n -1=4,且b 1=1a 1=5.∴{b n }是等差数列,且公差为4,首项为5.(2)解 由(1)知b n =b 1+(n -1)d =5+4(n -1)=4n +1. ∴a n =1b n =14n +1,n ∈N *.∴a 1=15,a 2=19,∴a 1a 2=145.令a n =14n +1=145,得n =11.即a 1a 2=a 11,∴a 1a 2是数列{a n }中的项,是第11项.规律方法 已知数列的递推公式求数列的通项时,要对递推公式进行合理变形,构造出等差数列求通项,需掌握常见的几种变形形式,考查学生推理能力与分析问题的能力. 跟踪演练3 在数列{a n }中,a 1=2,a n +1=a n +2n +1. (1)求证:数列{a n -2n }为等差数列;(2)设数列{b n }满足b n =2log 2(a n +1-n ),求{b n }的通项公式. (1)证明 (a n +1-2n +1)-(a n -2n )=a n +1-a n -2n =1(与n 无关), 故数列{a n -2n }为等差数列,且公差d =1.(2)解 由(1)可知,a n -2n =(a 1-2)+(n -1)d =n -1, 故a n =2n +n -1,所以b n =2log 2(a n +1-n )=2n . 要点四 等差数列的实际应用例4 甲、乙两人连续6年对某县农村养鸡业规模进行调查,提供两个不同的信息图如图所示.甲调查表明:从第1年每个养鸡场出产1万只鸡上升到第6年平均每个鸡场出产2万只鸡.乙调查表明:由第1年养鸡场个数30个减少到第6年10个.请你根据提供的信息说明,求:(1)第2年养鸡场的个数及全县出产鸡的总只数;(2)到第6年这个县的养鸡业比第1年是扩大了还是缩小了?请说明理由; (3)哪一年的规模最大?请说明理由.解 由题干图可知,从第1年到第6年平均每个鸡场出产的鸡数成等差数列,记为{a n },公差为d 1,且a 1=1,a 6=2;从第1年到第6年的养鸡场个数也成等差数列,记为{b n },公差为d 2,且b 1=30,b 6=10;从第1年到第6年全县出产鸡的总只数记为数列{c n }, 则c n =a n b n .(1)由a 1=1,a 6=2,得⎩⎪⎨⎪⎧a 1=1,a 1+5d 1=2,∴⎩⎪⎨⎪⎧a 1=1,d 1=0.2⇒a 2=1.2;由b 1=30,b 6=10,得⎩⎪⎨⎪⎧b 1=30,b 1+5d 2=10,∴⎩⎪⎨⎪⎧b 1=30,d 2=-4⇒b 2=26.所以c 2=a 2b 2=1.2×26=31.2.所以第2年养鸡场的个数为26个,全县出产鸡的总只数是31.2万只; (2)c 6=a 6b 6=2×10=20<c 1=a 1b 1=30, 所以到第6年这个县的养鸡业比第1年缩小了.(3)∵a n =1+(n -1)×0.2=0.2n +0.8,b n =30+(n -1)×(-4)=-4n +34(1≤n ≤6), ∴c n =a n b n =(0.2n +0.8)(-4n +34) =-0.8n 2+3.6n +27.2(1≤n ≤6).∵对称轴为n =94,所以当n =2时,c n 最大.所以第2年的规模最大.规律方法 本题可以按照解析几何中的直线问题求解,但是,如果换个角度,利用构造等差数列模型来解决,更能体现出等差数列这一函数特征.这种解答方式的转变,同学们要在学习中体会,在体会中升华.跟踪演练4 某公司经销一种数码产品,第1年获利200万元,从第2年起由于市场竞争等方面的原因,利润每年比上一年减少20万元,按照这一规律如果公司不开发新产品,也不调整经营策略,从哪一年起,该公司经销这一产品将亏损?解 由题意可知,设第1年获利为a 1,第n 年获利为a n ,则a n -a n -1=-20,(n ≥2,n ∈N *),每年获利构成等差数列{a n },且首项a 1=200,公差d =-20, 所以a n =a 1+(n -1)d =200+(n -1)×(-20)=-20n +220. 若a n <0,则该公司经销这一产品将亏损, 由a n =-20n +220<0,解得n >11,即从第12年起,该公司经销这一产品将亏损.1.在等差数列{a n }中,a 1+a 9=10,则a 5的值为( ) A .5 B .6 C .8 D .10 答案 A解析 ∵a 1+a 9=2a 5=10,∴a 5=5.2.在等差数列{a n }中,已知a 4=2,a 8=14,则a 15等于( ) A .35B .-35C .23D .-23 答案 A解析 由a 8-a 4=4d =12,得d =3,所以a 15=a 8+(15-8)d =14+7×3=35.3.由公差d ≠0的等差数列a 1,a 2,…,a n 组成一个新的数列a 1+a 3,a 2+a 4,a 3+a 5,…下列说法正确的是( ) A .新数列不是等差数列 B .新数列是公差为d 的等差数列 C .新数列是公差为2d 的等差数列 D .新数列是公差为3d 的等差数列 答案 C解析 ∵(a n +1+a n +3)-(a n +a n +2)=(a n +1-a n )+(a n +3-a n +2)=2d , ∴数列a 1+a 3,a 2+a 4,a 3+a 5,…是公差为2d 的等差数列.4.已知三个数成等差数列并且数列是递增的,它们的和为18,平方和为116,则这三个数依次为______. 答案 4,6,8解析 设这三个数为a -d ,a ,a +d ,由已知得⎩⎪⎨⎪⎧(a -d )+a +(a +d )=18, ①(a -d )2+a 2+(a +d )2=116,② 由①得a =6,代入②得d =±2. ∵该数列是递增数列, ∴d >0,即d =2. ∴这三个数依次为4,6,8.1.在等差数列{a n }中,当m ≠n 时,d =a m -a nm -n 为公差公式,利用这个公式很容易求出公差,还可变形为a m =a n +(m -n )d .2.等差数列{a n }中,每隔相同的项抽出来的项按照原来的顺序排列,构成的新数列仍然是等差数列.3.等差数列{a n }中,若m +n =p +q ,则a m +a n =a p +a q (m ,n ,p ,q ∈N *),特别地,若m +n =2p ,则a n +a m =2a p .4.在等差数列{a n }中,首项a 1与公差d 是两个最基本的元素;有关等差数列的问题,如果条件与结论间的联系不明显,则均可化成有关a 1、d 的关系列方程组求解,但是,要注意公式的变形及整体代换,以减少计算量.一、基础达标1.已知等差数列{a n }的公差为d (d ≠0),且a 3+a 6+a 10+a 13=32,若a m =8,则m 为( ) A .12B .8C .6D .4 答案 B解析 由等差数列性质a 3+a 6+a 10+a 13=(a 3+a 13)+(a 6+a 10)=2a 8+2a 8=4a 8=32, ∴a 8=8,又d ≠0,∴m =8.2.设公差为-2的等差数列{a n },如果a 1+a 4+a 7+…+a 97=50,那么a 3+a 6+a 9+…+a 99等于( ) A .-182 B .-78 C .-148 D .-82答案 D解析 a 3+a 6+a 9+…+a 99=(a 1+2d )+(a 4+2d )+(a 7+2d )+…+(a 97+2d ) =(a 1+a 4+…+a 97)+2d ×33=50+2×(-2)×33=-82. 3.下面是关于公差d >0的等差数列{a n }的四个命题: p 1:数列{a n }是递增数列; p 2:数列{na n }是递增数列;p 3:数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫a n n 是递增数列;p 4:数列{a n +3nd }是递增数列; 其中的真命题为( ) A .p 1,p 2 B .p 3,p 4 C .p 2,p 3 D .p 1,p 4答案 D解析 a n =a 1+(n -1)d =dn +a 1-d ,因d >0,所以p 1正确;a n +3nd =4dn +a 1-d ,因4d >0,所以是递增数列,p 4正确,故选D.4.在等差数列{a n }中,若a 2+a 4+a 6+a 8+a 10=80,则a 7-12a 8的值为( )A .4B .6C .8D .10 答案 C解析 由a 2+a 4+a 6+a 8+a 10=5a 6=80,∴a 6=16, ∴a 7-12a 8=12(2a 7-a 8)=12(a 6+a 8-a 8)=12a 6=8.5.在等差数列{a n }中,已知a 3+a 8=10,则3a 5+a 7=________. 答案 20解析 方法一 依题意2a 1+9d =10,所以3a 5+a 7=3(a 1+4d )+a 1+6d =4a 1+18d =20. 方法二 3a 5+a 7=a 5+a 6+a 4+a 7=a 3+a 8+a 3+a 8=20.6.若a ,b ,c 成等差数列,则二次函数y =ax 2-2bx +c 的图象与x 轴的交点的个数为________. 答案 1或2解析 ∵a ,b ,c 成等差数列,∴2b =a +c , ∴Δ=4b 2-4ac =(a +c )2-4ac =(a -c )2≥0.∴二次函数y =ax 2-2bx +c 的图象与x 轴的交点个数为1或2. 7.在等差数列{a n }中,已知a m =n ,a n =m ,求a m +n 的值. 解 方法一 设公差为d , 则d =a m -a n m -n =n -m m -n=-1,从而a m +n =a m +(m +n -m )d =n +n ·(-1)=0.方法二 设等差数列的通项公式为a n =kn +b (k ,b 为常数),则⎩⎪⎨⎪⎧a m =km +b =n ,a n =kn +b =m ,得k =-1,b =m +n .所以a m +n =k (m +n )+b =0. 二、能力提升8.等差数列{a n }中,若a 3+a 4+a 5+a 6+a 7=450,则a 2+a 8的值等于( ) A .45 B .75 C .180 D .300答案 C解析 ∵a 3+a 4+a 5+a 6+a 7=(a 3+a 7)+(a 4+a 6)+a 5 =5a 5=450,∴a 5=90.∴a 2+a 8=2a 5=180.9.已知数列{a n }为等差数列且a 1+a 7+a 13=4π,则tan(a 2+a 12)的值为( ) A. 3 B .±3 C .-33D .- 3 答案 D解析 由等差数列的性质得a 1+a 7+a 13=3a 7=4π, ∴a 7=4π3.∴tan(a 2+a 12)=tan(2a 7)=tan 8π3=tan 2π3=- 3.10.已知{a n }为等差数列,a 3+a 8=22,a 6=7,则a 5=________. 答案 15解析 a 5+a 6=a 3+a 8=22, ∴a 5=22-a 6=22-7=15.11.正项数列{a n }中,a 1=1,a n +1-a n +1=a n +a n . (1)数列{a n }是否为等差数列?说明理由.(2)求a n . 解 (1)∵a n +1-a n +1=a n +a n ,∴a n +1-a n =a n +1+a n ,高中数学-打印版校对打印版 ∴(a n +1+a n )·(a n +1-a n )=a n +1+a n ,∴a n +1-a n =1, ∴{a n }是等差数列,公差为1.(2)由(1)知{a n }是等差数列,且d =1,∴a n =a 1+(n -1)×d =1+(n -1)×1=n ,∴a n =n 2.12.成等差数列的四个数之和为26,第二个数与第三个数之积为40,求这四个数. 解 设这四个数为a -3d ,a -d ,a +d ,a +3d ,则由题设得⎩⎪⎨⎪⎧ (a -3d )+(a -d )+(a +d )+(a +3d )=26,(a -d )(a +d )=40,∴⎩⎪⎨⎪⎧ 4a =26,a 2-d 2=40. 解得⎩⎨⎧ a =132,d =32或⎩⎨⎧ a =132,d =-32.所以这四个数为2,5,8,11或11,8,5,2.三、探究与创新13.已知数列{a n },满足a 1=2,a n +1=2a n a n +2. (1)数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1a n 是否为等差数列?说明理由. (2)求a n .解 (1)数列⎩⎨⎧⎭⎬⎫1a n 是等差数列,理由如下; ∵a 1=2,a n +1=2a n a n +2,∴1a n +1=a n +22a n =12+1a n , ∴1a n +1-1a n =12,即{1a n }是首项为1a 1=12, 公差为d =12的等差数列. (2)由上述可知1a n =1a 1+(n -1)d =n 2, ∴a n =2n.。