第3期屈双惠等:一类混沌系统动力学行为的突变分析225

2突变行为分析

2.1发生突变行为的条件

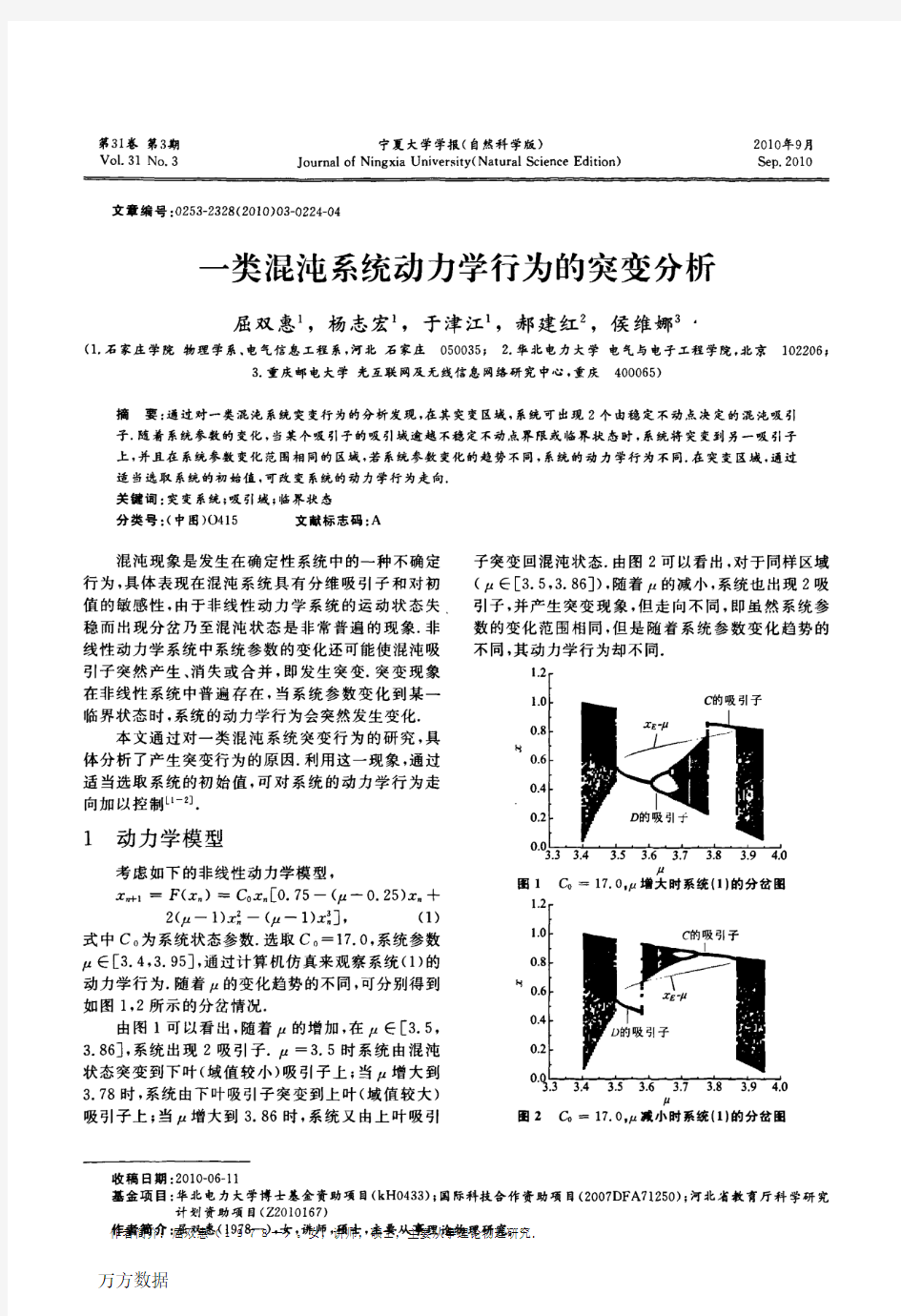

系统(1)之所以会在口∈[3.5,3.86J出现2个吸引子,是因为在此区域系统出现2个稳定不动点,围绕这2个稳定不动点形成了2个混沌吸引子.为了分析系统产生稳定不动点的情况,图3给出了当Co=17.0时,随口变化,F(x。)与分角线相交的情况.

——一凡h);——一y2z

图3C。=17.0时,系统(1)的_F(z。)曲线

口较小时,系统与分角线只有一个交点C,为稳定不动点,此时系统只有围绕该稳定不动点C的吸引子;当肛增大到3.5时,系统与分角线相切,另一稳定不动点D(与切点B重合)开始出现,此时Xtr-。=z。,系统斜率F7(z。)一1;随着肚的继续增大,系统与分角线出现3个交点,交点E为不稳定不动点,D点和C点为稳定不动点,在此区域可出现围绕稳定不动点C,D的2混沌吸引子;当口增大到3.86时,系统再次与分角线相切,交点C减小到与切点A重合;当∥超越此值时,在C点处系统与分角线分离,交点C消失,系统与分角线只有一个交点D,此时系统只有围绕稳定不动点D的吸引子[4].2.2突变行为走向分析

在系统发生突变过程的区域。交点E为不稳定不动点,其系统值zE与系统状态参数C。及系统参数/.t有关,即

zE一号COSq--[-psing+号,

式中:p2√一3(一÷+吉),923.5时,由稳定不动点C决定的吸引子处于混沌状态;当系统参数口增大超过临界值3.5时,系统与分角线交点由1个增至3个,出现另一稳定不动点D及不稳定不动点E,由于吸引子不能跨越不稳定不动点(虚线)同时占据2吸引子空间,因此卢=3.5时,系统从由原稳定不动点C决定的吸引子(混沌状态)突变到另一稳定不动点D决定的吸引子上;随着岸的继续增大,不动点D决定的吸引子进入混沌状态,其吸引域不断逼近不稳定不动点,在口=3.78时将超越不稳定不动点,由于同一吸引子不能跨越不稳定不动点同时占据2吸引子空间,此时其吸引子将突变回由不动点C决定的吸引子上;当“增大到另一临界值3.86时,不稳定不动点C消失,吸引子突变到D决定的吸引子上.麒减小时的情况与此类似,系统也发生3次突变.

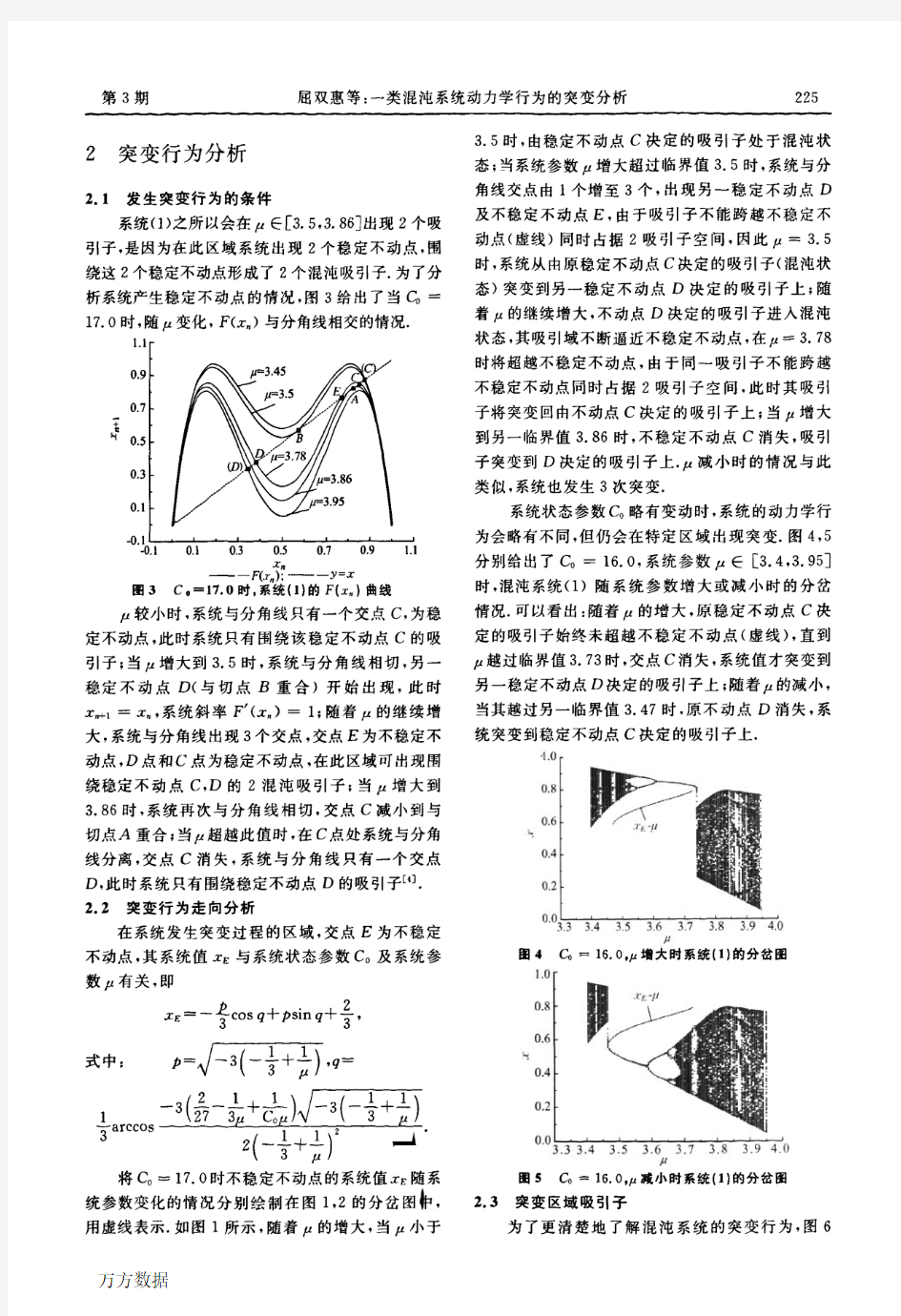

系统状态参数C。略有变动时,系统的动力学行为会略有不同,但仍会在特定区域出现突变.图4,5分别给出了C。=16.0,系统参数肛∈E3.4。3.953时,混沌系统(1)随系统参数增大或减小时的分岔情况.可以看出:随着口的增大,原稳定不动点C决定的吸引子始终未超越不稳定不动点(虚线),直到口越过临界值3.73时,交点C消失,系统值才突变到另一稳定不动点D决定的吸引子上;随着肛的减小,当其越过另一临界值3.47时。原不动点D消失,系统突变到稳定不动点C决定的吸引子上.

图4Co一16.0,卢增大时系统(1)的分f岔ltt

÷arc。s:::!j2;i!:::i:{;

一.

226宁夏大学学报(自然科学版)第31卷

给出了Co=17.0时。随肛的增大,系统在突变区域的吸引子.可以看出:Co=17.0时,随着系统参数的增大,突变区域出现2吸引子,吸引子以不稳定不动点(虚线)为界线,除个别误差点外不会逾越不稳定不动点而同时占据2吸引子空间.

图6Co=17.0时的吸引子

-£n

图7Co=16.0时的吸引子

图7给出了C。一16.0时,随且的增大,系统在突变区域的吸引子.可以看出:随着口的增大,突变区域只出现一围绕稳定不动点C的吸引子,即在此区域,该吸引子不会突变到另一吸引子上,只在临界点才发生突变.

对于高阶次突变系统,由于系统与分角线的交点可更多,在突变区域可出现多个由稳定不动点决定的吸引子,当某一吸引子的吸引域逾越不稳定不动点界限或临界点时,也会发生突变【5卅].zE=0.743,迭代将围绕不动点D进行,系统为混沌状态;若选定的初始值大于不稳定不动点,迭代将围绕不动点C进行,系统为二周期轨道.如图9所示,口一3.73时,取迭代次数玎=300,当初始值选定为0.4时,系统处于混沌状态;当初始值选定为0.8时,系统处于二周期轨道[8].

Ⅳ

图8Co一17.0时。由初值决定的2吸引子图9砧-----3.73。迭代次数挖300时系统的状态

3初始值对系统动力学行为的影响

月继适

‘士;口p口

对于系统(1),由于在突变区域,以不稳定不动点(虚线)为界线,不动点把迭代数值分为了2个混沌区域,如图8所示.

当口一定时,以不稳定不动点为界限,如果初始值大于不稳定不动点,迭代将围绕稳定不动点C进行,如果初始值小于不稳定不动点,迭代将围绕稳定不动点D进行.因此,通过对初始值的调节,可以实现对系统动力学行为迭代范围的控制.在图8中,当卢=3.73时,若选定的初始值小于不稳定不动点

通过对突变系统突变行为的分析发现,在系统突变区域可出现2个由稳定不动点决定的混沌吸引子,随着系统参数的变化,当某个吸引子的吸引域逾越不稳定不动点界限或临界状态时。系统将突变到另一吸引子上.并且在此区域,随着系统参数变化趋势的不同,系统的动力学行为要发生变化.据此,在突变区域,通过适当调节系统的初始值,可对系统的动力学行为走向加以控制,这对分析和调节复杂混沌系统的非线性动力学行为具有重要的理论意义.

系统动力学模型介绍 1.系统动力学的思想、方法 系统动力学对实际系统的构模和模拟是从系统的结构和功能两方面同时进行的。系统的结构是指系统所包含的各单元以及各单元之间的相互作用与相互关系。而系统的功能是指系统中各单元本身及各单元之间相互作用的秩序、结构和功能,分别表征了系统的组织和系统的行为,它们是相对独立的,又可以在—定条件下互相转化。所以在系统模拟时既要考虑到系统结构方面的要素又要考虑到系统功能方面的因素,才能比较准确地反映出实际系统的基本规律。系统动力学方法从构造系统最基本的微观结构入手构造系统模型。其中不仅要从功能方面考察模型的行为特性与实际系统中测量到的系统变量的各数据、图表的吻合程度,而且还要从结构方面考察模型中各单元相互联系和相互作用关系与实际系统结构的一致程度。模拟过程中所需的系统功能方面的信息,可以通过收集,分析系统的历史数据资料来获得,是属定量方面的信息,而所需的系统结构方面的信息则依赖于模型构造者对实际系统运动机制的认识和理解程度,其中也包含着大量的实际工作经验,是属定性方面的信息。因此,系统动力学对系统的结构和功能同时模拟的方法,实质上就是充分利用了实际系统定性和定量两方面的信息,并将它们有机地融合在一起,合理有效地构造出能较好地反映实际系统的模型。 2.建模原理与步骤

(1)建模原理 用系统动力学方法进行建模最根本的指导思想就是系统动力学的系统观和方法论。系统动力学认为系统具有整体性、相关性、等级性和相似性。系统内部的反馈结构和机制决定了系统的行为特性,任何复杂的大系统都可以由多个系统最基本的信息反馈回路按某种方式联结而成。系统动力学模型的系统目标就是针对实际应用情况,从变化和发展的角度去解决系统问题。系统动力学构模和模拟的一个最主要的特点,就是实现结构和功能的双模拟,因此系统分解与系统综合原则的正确贯彻必须贯穿于系统构模、模拟与测试的整个过程中。与其它模型一样,系统动力学模型也只是实际系统某些本质特征的简化和代表,而不是原原本本地翻译或复制。因此,在构造系统动力学模型的过程中,必须注意把握大局,抓主要矛盾,合理地定义系统变量和确定系统边界。系统动力学模型的一致性和有效性的检验,有一整套定性、定量的方法,如结构和参数的灵敏度分析,极端条件下的模拟试验和统计方法检验等等,但评价一个模型优劣程度的最终标准是客观实践,而实践的检验是长期的,不是一二次就可以完成的。因此,一个即使是精心构造出来的模型也必须在以后的应用中不断修改、不断完善,以适应实际系统新的变化和新的目标。 (2)建模步骤 系统动力学构模过程是一个认识问题和解决问题的过程,根据人们对客观事物认识的规律,这是一个波浪式前进、螺旋式上升的过程,因此它必须是一个由粗到细,由表及里,多次循环,不断深化的过程。系统动力学将整个构模过程归纳为系统分析、结构分析、模型建立、模型试验和模型使用五大步骤这五大步骤有一定的先后次序,但按照构模过程中的具体情况,它们又都是交叉、反复进行的。 第一步系统分析的主要任务是明确系统问题,广泛收集解决系统问题的有关数据、资料和信息,然后大致划定系统的边界。 第二步结构分析的注意力集中在系统的结构分解、确定系统变量和信息反馈机制。 第三步模型建立是系统结构的量化过程(建立模型方程进行量化)。 第四步模型试验是借助于计算机对模型进行模拟试验和调试,经过对模型各种性能指标的评估不断修改、完善模型。 第五步模型使用是在已经建立起来的模型上对系统问题进行定量的分析研究和做各种政策实验。 3.建模工具 系统动力学软件VENSIM PLE软件 4.建模方法 因果关系图法 在因果关系图中,各变量彼此之间的因果关系是用因果链来连接的。因果链是一个带箭头的实线(直线或弧线),箭头方向表示因果关系的作用方向,箭头旁标有“+”或“-”号,分别表示两种极性的因果链。

混沌现象的通俗解释 非线性,俗称“蝴蝶效应”。 什么是蝴蝶效应?先从美国麻省理工学院气象学家洛伦兹(Lorenz)的发现谈起。为了预报天气,他用计算机求解仿真地球大气的13个方程式。为了更细致地考察结果,他把一个中间解取出,提高精度再送回。而当他喝了杯咖啡以后回来再看时竟大吃一惊:本来很小的差异,结果却偏离了十万八千里!计算机没有毛病,于是,洛伦兹(Lorenz)认定,他发现了新的现象:“对初始值的极端不稳定性”,即:“混沌”,又称“蝴蝶效应”,亚洲蝴蝶拍拍翅膀,将使美洲几个月后出现比狂风还厉害的龙卷风! 这个发现非同小可,以致科学家都不理解,几家科学杂志也都拒登他的文章,认为“违背常理”:相近的初值代入确定的方程,结果也应相近才对,怎么能大大远离呢! 线性,指量与量之间按比例、成直线的关系,在空间和时间上代表规则和光滑的运动;而非线性则指不按比例、不成直线的关系,代表不规则的运动和突变。如问:两个眼睛的视敏度是一个眼睛的几倍?很容易想到的是两倍,可实际是6-10倍!这就是非线性:1+1不等于2。 激光的生成就是非线性的!当外加电压较小时,激光器犹如普通电灯,光向四面八方散射;而当外加电压达到某一定值时,会突然出现一种全新现象:受激原子好象听到“向右看齐”的命令,发射出相位和方向都一致的单色光,就是激光。 非线性的特点是:横断各个专业,渗透各个领域,几乎可以说是:“无处不在时时有。”如:天体运动存在混沌;电、光与声波的振荡,会突陷混沌;地磁场在400万年间,方向突变16次,也是由于混沌。甚至人类自己,原来都是非线性的:与传统的想法相反,健康人的脑电图和心脏跳动并不是规则的,而是混沌的,混沌正是生命力的表现,混沌系统对外界的刺激反应,比非混沌系统快。由此可见,非线性就在我们身边,躲也躲不掉了。 1979年12月,洛伦兹(Lorenz)在华盛顿的美国科学促进会的一次讲演中提出:一只蝴蝶在巴西扇动翅膀,有可能会在美国的德克萨斯引起一场龙卷风。他的演讲和结论给人们留下了极其深刻的印象。从此以后,所谓“蝴蝶效应”之说就不胫而走,名声远扬了。 “蝴蝶效应”之所以令人着迷、令人激动、发人深省,不但在于其大胆的想象力和迷人的美学色彩,更在于其深刻的科学内涵和内在的哲学魅力。混沌理论认为在混沌系统中,初始条件的十分微小的变化经过不断放大,对其未来状态会造成极其巨大的差别。我们可以用在西方流传的一首民谣对此作形象的说明。这首民谣说: 丢失一个钉子,坏了一只蹄铁; 坏了一只蹄铁,折了一匹战马; 折了一匹战马,伤了一位骑士; 伤了一位骑士,输了一场战斗; 输了一场战斗,亡了一个帝国。 马蹄铁上一个钉子是否会丢失,本是初始条件的十分微小的变化,但其“长期”效应却是一个帝国存与亡的根本差别。这就是军事和政治领域中的所谓“蝴蝶效应”。有点不可思议,但是确实能够造成这样的恶果。一个明智的领导人一定要防微杜渐,看似一些极微小的事情却有可能造成集体内部的分崩离析,那时岂不是悔之晚矣? 横过深谷的吊桥,常从一根细线拴个小石头开始。 莫以恶小而为之,莫以善小而不为。 千里之堤,毁于蚁穴。 混沌现象在自然界所经历的途径及是普遍存在的,近些年来,人们不仅从实验室观察到了许多混沌现象,而且认识到混沌产生的条件,其特征,在理论上发现了一些有关混沌产生的普遍规律,混沌理论的研究已经不仅仅局限于物理学方面,而且成为跨学科的十分活跃的研究方向,比如在生命,意识,社会发展变化上的研究。有人甚至认为混沌理论是继量子论,相对论以后的第三大革命。所以对混沌与牛顿定律的内在随机性的研究,不仅是在物理学上,

混沌创新思维的基本方法 通过对复杂性系统的深层认知,可以建立有效的混沌创新思维的基本方法。其主要思维方法有智力激励法、移植法、信息交合法与奥斯本检核表法。 1、智力激励法。 智力激励法也称头脑风暴法,是一种主要用于激励集体智慧以提出大量新设想的方法。运用智力激励法,即是召开一种小会议,使与会者突破思维定势,展开无限联想,寻找混沌边界,从而为解决复杂性的非常规问题确定新设想、新方案。 组织小会议的简单做法是: ⑴与会者10人左右,时间以半小时为宜; ⑵发言者不照本宣读,与会者不妄加评论; ⑶自由设想,且追求设想数量,以数量保证质量; ⑷引申与综合各种自由设想。 2、移植法。 移植法是将某个学科、领域中的原理、技术、方法等,应用或渗透到其它学科、领域中,为解决某一问题提供启迪、帮助的创新思维方法。 移植法的基本方法主要有: ⑴原理移植,即把某一学科中的科学原理应用于解决其它学科中的问题;

⑵技术移植,即把某一领域中的技术运用于解决其它领域中的问题。 ⑶方法移植,即把某一学科、领域中的方法应用于解决其它学科、领域中的问题; ⑷结构移植,即将某种事物的结构形式或结构特征,部分地或整体地运用于另外的某种产品的设计与制造; ⑸功能移植,即通过设法使某一事物的某种功能也为另一事物所具有而解决某个问题。 3、信息交合法。 信息交合法是指利用已有的和引进的信息与联系,以获得新的信息、新的联系,而产生新设想的创造技法。 信息交合法有三点实施原则: ⑴整体分解:将整体分解为部分,在将部分分解为因子,直到不能再分解或达到某种目的为止,并遵循序列原则、要素原则、趋于穷尽原则。在分解过程中,应特别重视信息因子的深度、广度、精度、密度。 ⑵信息交合:信息交合繁殖分为无性繁殖和有性繁殖,前者只是信息的复制,数量增加;后者产生新信息。信息交合有多种类型,主要有本体交合、异体交合、多体交合与系统交合。 ⑶结晶筛选:信息反应场中交合形成的新产品在层次、结构上形成系列的解。这就要对各种新设想进行评析、筛选,选择最优方案。

系统动力学优化方法案例研究 1研究背景 农业生态系统是由自然生态系统和社会经济系统组成的复杂系统,它的发展受人类、社会、经济、政策、科技和自然等因素综合作用,呈现高度非线性、多回路、复杂的动态特性。农业生态系统的优化管理就是对农业生产进行合理的人为干预,通过政策实施和技术支撑,对系统结构和功能进行合理调控,使农业生态系统处于安全与健康状态,为人类提供持续的生态服务、满足人类生存和发展需求。 禹城农业生态系统为县级尺度的生态系统。全市拥有耕地52927 hm2,全市总人口499755人,其中农业人口415913人。土地平坦,水资源丰富,适合农业生产,经济以农业为主,农业长期以种植业为主,20世纪90年代,粮食单产稳定在12000kg/hm2以上,畜牧业有了较快发展,逐步呈现农牧结合的良好态势,到2000年种植业产值和畜牧业产值在农业生产总产值中分别占到65.0%和29.8%。种植业以小麦、玉米为主,部分为棉花、蔬菜、瓜果等经济作物,养殖业以牛、猪、鸡为主。目前,随着我国农业发展进入新阶段,面临新一轮农业结构调整,根据区域资源特点及我国优势农产品区划,禹城市既是粮食生产优势产区,同时也是畜牧业生产的优势产区,种植业子系统和养殖业子系统是禹城市农业生态系统两个最主要的子系统,种植业和养殖业的结合也是农业生产最基本的形式。养殖业在农业生态系统中的重要作用,一方面主要表现为提供营养丰富的动物性食品和增加经济收入,另一方面则表现为充分利用种植业副产物,并为种植业提供大量有机肥从而可适当减少化肥用量。种植业和养殖业的有机结合,有利于减少工业辅助能的投入,能够提高抵抗自然灾害和社会经济风险的能力,可以增加系统的稳定性。运用系统动力学方法优化并调控种植业和养殖业内部组分结构比例,协调种植业和养殖业两个子系统之间的相互关系,探讨实现系统的整体高效和良性循环的途径。 2模型的建立与检验 (1)建模思路 应用系统动力学模型对禹城市农牧结合生态系统发展趋势进行动态模拟,并

非线性电路中混沌现象的研究实验 长期以来人们在认识和描述运动时,大多只局限于线性动力学描述方法,即确定的运动必然有一个确定的解析解。但是在自然界中相当多的情况下,非线性现象却有着非常大的作用。1963年美国气象学家Lorenz 在分析天气预报模型时,首先发现空气动力学中的混沌现象,这一现象只能用非线性动力学来解释。于是,1975年混沌作为一个新的科学名词首先出现在科学文献中。从此,非线性动力学得到迅速发展,并成为有丰富内容的研究领域。该学科涉及到非常广泛的科学范围,从电子学到物理学,从气象学到生态学,从数学到经济学等。混沌通常相应于不规则或非周期性,这是非由非线性系统产生的本实验将引导学生自已建立一个非线性电路。 【实验目的】 1.测量非线性单元电路的电流--电压特性,从而对非线性电路及混沌现象有一深刻了解。 2.学会测量非线性器件伏安特性的方法。 【实验仪器】 非线性电路混沌实验仪 【实验原理】 图1 非线性电路 图2 三段伏安特性曲线 1.非线性电路与非线性动力学: 实验电路如图1所示,图1中只有一个非线性元件R ,它是一个有源非线性负阻器件。电感器L 和电容器2C 组成一个损耗可以忽略的振荡回路:可变电阻21W W +和电容器1C 串联将振荡器产生的正弦信号移相输出。较理想的非线性元件R 是一个三段分段线性元件。图2所示的是该电阻的伏安特性曲线,从特性曲线显示加在此非线性元件上电压与通过它的电流极性是相反的。由于加在此元件上的电压增加时,通过它的电流却减小,因而将此元件称为非线性负阻元件。图1 电路的非线性动力学方程为: 11211Vc g )Vc Vc (G dt dVc C ?--?=L 2122 i )Vc Vc (G dt dVc C +-?=

用非线性电路研究混沌现象 长期以来,人们在认识和描述运动时,大多只局限于线性动力学描述方法,即确定的运动有一个完美确定的解析解。直到1963年美国气象学家LORENZ 在分析天气预报模型时,首先发现空气动力学中的混沌现象,该现象只能用非线性动力学来解释。如今,非线性科学已成为21世纪科学研究的一个重要方向。非线性科学的研究对了解生物、物理、化学、气象等学科都有重要意义。混沌作为非线性科学中的主要研究对象之一,在许多领域都得到了证实和应用。混沌作为一门新学科,填补着自然界决定论和概论的鸿沟。混沌是对经典决定论的否定,但本身有它特有的规律。研究混沌的目的是要揭示貌似随机的现象背后所隐藏的规律。 本实验通过建立一个非线性电路,该电路包括有源非线性负阻、LC 振荡器和RC 移相器三部分;采用物理实验方法研究LC 振荡器产生的正弦波与经过RC 移相器移相的正弦波合成的相图(李萨如图),观测非线性电中倍周期分岔产生混沌的全过程。同时了解混沌现象的一些基本特征。 [实验目的] 1. 通过对非线性电路的分析,了解产生混沌现象的基本条件; 2. 通过调整蔡氏电路的参数,学习用示波器观察倍周期分岔走向混沌的过程; 3. 用示波器观察非线性电路的I-U 特性曲线。 [实验原理] 混沌产生的必要条件是系统具有非线性因素。图1是讨论非线性电路系统的一种简单而又经典的电路——蔡氏电路。电路中共有5个基本电路元件:4个线性元件L ,C1,C2,R0和一个非线性电阻R ,其中R 的伏安特性如图2。电路中电感L 和电容C2并联构成一个LC 振荡电路,可变电阻R 0和电容器C 1串联构成移相电路,将振荡器产生的正弦信号移相输出,非线性负阻元件R 和R0共同作用是使振荡周期产生分岔和混沌等一系列非线性现象。 由蔡氏电路图1可得到蔡氏电路的状态方程组为: ????? ???????=+??=????=2211211121)(1)()(10201C L L C C C C C C C C U dt di L i U U R dt dU C U U g U U R dt dU C (1) 式中: Uc1, Uc2 和iL 分别是电容C 1, C 2 两端的电压和流过电感L 的电流, g (Uc 1 ) 是描述非线性电阻R 的i - v 特性的折线(图2)多项式为

韭菜鲜肉馄饨馅材料鲜肉馅400克,韭菜300克,盐1/2茶匙,味精1/4茶匙,细糖1/4茶匙,香油1大匙做法1.韭菜洗净沥干、切细后备用。2.取一搅拌盆,放入作法1的韭菜末,再加入所有调味料一起略为搅拌均匀。3.于作法2盆中再加入已作好的鲜肉馅,一起拌至完全均匀即可。 干贝鲜肉馄饨馅材料猪绞肉600克,葱1根,姜1小块,水3/4杯,干贝70克,A.盐1茶匙,味精1/2茶匙,细糖1茶匙,B.太白粉1大匙,白胡椒粉1茶匙,香油1大匙做法1.干贝用水泡发后蒸约20分钟后沥干水分,且将沥出的水留下后剥丝备用。2.葱、姜洗净后将其沥干水份,且将沥出的水留下。3.作法2的葱切段,姜切成片备用。4.将作法3的葱段与姜片和葱、姜与干贝沥出的水一起倒入果汁机,打约20秒成葱姜汁备用。5.取一搅拌盆,将绞肉放入盆中摔打搅拌至有黏性备用。6.于作法5的盆中加入调味料A,且一起以同一方向搅拌至均匀。7.取作法4的葱姜汁,将其分3等份,分别加入作法6的绞肉馅中,且注意每加一次都要不停搅拌,让绞肉将葱姜汁完全吸入。8.待作法7的葱姜汁全部加完后,再加入作法1的干贝丝及调味料B,一起搅拌至均匀即可。 三鲜馄饨馅材料五花绞肉200克,花枝肉200克,虾仁200克,葱1根,姜1小块,冷开水3/4杯,A.盐3/2茶匙,味精1茶匙,细糖1茶匙,B.太白粉1大匙,白胡椒粉1茶匙,香油1大匙做法1.葱洗净后切段;姜洗净后切片,与冷开水一起放入果汁机中,打20秒成葱姜汁备用。2.虾仁与花枝肉洗净后沥干、切成细丁备用。3.取一搅拌盆,将五花绞肉与作法2的虾仁丁、花枝丁放入盆中摔打、搅拌至有黏性后,再加入调味料A一起顺同一方向搅拌均匀。4.取作法1的葱姜汁分3次加入作法3的绞肉馅中,且注意每加入一次葱姜汁都要不停搅拌,让绞肉能完全将葱姜汁吸收后才可以再倒入另外一部份。5.待作法4的葱姜汁加完后再加入调味料B于盆中一起搅拌至匀即可。 鸡肉馄饨馅材料鸡胸肉400克,肥猪肉200克,葱1根,姜1小块,冷开水3/4杯,A.盐3/2茶匙,味精1茶匙,细糖1茶匙,B.太白粉1大匙,白胡椒粉1茶匙,香油1大匙做法1.葱、姜洗净后葱切段、姜切成片备用。2.将作法1的葱段、姜片与冷开水一起倒入果汁机,打约20秒成葱姜汁备用。3.鸡胸肉与肥猪肉一起剁碎备用。4.取一搅拌盆,将作法2的绞肉放入盆中,以摔打搅拌的方式至绞肉呈现黏性5.于作法4的绞肉中加入调味料A,一起以同一方向搅拌至完全均匀。6.将作法2的葱姜汁,将其分3等份,分别加入作法5的绞肉馅中,且注意每加一次都要不停搅拌,让绞肉将葱姜汁完全吸入。7.待作法6的葱姜汁全部加完后再加入调味料B,一起搅拌至均匀即可。 百花素馄饨馅材料板豆腐1大块,香菇50克,青碗豆40克,胡萝卜60克,玉米笋60克,A.盐3/2茶匙,味精1茶匙,细糖1茶匙,丁香粉1/4茶匙,B.太白粉2大匙,白胡椒粉1茶匙,香油1大匙做法1.将香菇泡发;青碗豆、胡萝卜、玉米笋洗净后切细粒备用2.取一汤锅,放入作法1的食材全部加以汆烫后捞起、沖凉,沥干水份备用。3.豆腐切块、汆烫后再以冷水沖凉备用。4.用滤网作法3的豆腐滤过成泥状备用。 5.取一大碗,放入作法2材料以及作法4的豆腐泥。 6.加入调味料A于作法5的材料中。 7.将作法6的材料抓

谈谈日常生活中的混沌现象 XX学院专业姓名 摘要:本文通过具体科学,解释日常生活中的混沌现象,以及以及如何通过物理问题解决日常生活中的问题。 关键字:物理,混沌现象,蝴蝶效应 一、混沌现象的定义 混沌现象是指发生在确定性系统中的貌似随机的不规则运动,一个确定性理论描述的系统,其行为却表现为不确定性一不可重复、不可预测,这就是混沌现象。进一步研究表明,混沌是非线性动力系统的固有特性,是非线性系统普遍存在的现象。牛顿确定性理论能够充分处理的多为线性系统,而线性系统大多是由非线性系统简化来的。因此,在现实生活和实际工程技术问题中,混沌是无处不在的。 “ 混沌”是近代非常引人注目的热点研究,它掀起了继相对论和量子力学以来基础科学的第三次革命。科学中的混沌概念不同于古典哲学和日常语言中的理解,简单地说,混沌是一种确定系统中出现的无规则的运动。混沌理论所研究的是非线性动力学混沌,目的是要揭示貌似随机的现象背后可能隐藏的简单规律,以求发现一大类复杂问题普遍遵循的共同规律。 二、混沌现象的相关例子 混沌理论证明,在世界上发生的具有如下特征的事件均属混沌事件,即混沌现象。 1.蝴蝶效应现象 蝴蝶效应现象,是指事物发展的结果对初始条件具有极为敏感的依赖性.初始条件极小的偏差将会引起结果的巨大差异。在政治、经济、军事、自然、社会等诸多领域均有蝴蝶效应发生,而且这种现象对世界具有极大的影响效果。金融炒家索洛斯引发的东亚金融危机,和白宫实习生莱温斯基引发的克林顿绯闻案,就是两个最典型的例证。 (1)产生蝴蝶效应的内在机制 所谓复杂系统,是指非线性系统且在临界性条件下呈现混沌现象或混沌性行为的系统.非线性系统的动力学方程中含有非线性项,它是非线性系统内部多因素交叉耦合作用机制的数学描述.正是由于这种“诸多因素的交叉耦合作用机制”,才导致复杂系统的初值敏感性即蝴蝶效应,才导致复杂系统呈现混沌性行为. 目前,非线性学及混沌学的研究方兴未艾,这标志人类对自然与社会现象的认识正在向更为深入复杂的阶段过渡与进化.

系统动力学模型案例 分析

系统动力学模型介绍 1?系统动力学的思想、方法 系统动力学对实际系统的构模和模拟是从系统的结构和功能两方面同时进行的。系统的结构是指系统所包含的各单元以及各单元之间的相互作用与相互关系。而系统的功能是指系统中各单元本身及各单元之间相互作用的秩序、结构和功能,分别表征了系统的组织和系统的行为,它们是相对独立的,又可以在一定条件下互相转化。所以在系统模拟时既要考虑到系统结构方面的要素又要考虑到系统功能方面的因素,才能比较准确地反映出实际系统的基本规律。系统动力学方法从构造系统最基本的微观结构入手构造系统模型。其中不仅要从功能方面考察模型的行为特性与实际系统中测量到的系统变量的各数据、图表的吻合程度,而且还要从结构方面考察模型中各单元相互联系和相互作用关系与实际系统结构的一致程度。模拟过程中所需的系统功能方面的信息,可以通过收集,分析系统的历史数据资料来获得,是属定量方面的信息,而所需的系统结构方面的信息则依赖于模型构造者对实际系统运动机制的认识和理解程度,其中也包含着大量的实际工作经验,是属定性方面的信息。因此,系统动力学对系统的结构和功能同时模拟的方法,实质上就是充分利用了实际系统定性和定量两方面的信息,并将它们有机地融合在一起,合理有效地构造出能较好地反映实际系统的模型。 2.建模原理与步骤 任务j调研 * 问气定义 划定界限 建力方程* 政策分析与模空便用系统分析结构分析*

(1)建模原理 用系统动力学方法进行建模最根本的指导思想就是系统动力学的系统观和方法论。系统动力学认为系统具有整体性、相关性、等级性和相似性。系统内部的反馈结构和机制决定了系统的行为特性,任何复杂的大系统都可以由多个系统最基本的信息反馈回路按某种方式联结而成。系统动力学模型的系统目标就是针对实际应用情况,从变化和发展的角度去解决系统问题。系统动力学构模和模拟的一个最主要的特点,就是实现结构和功能的双模拟,因此系统分解与系统综合原则的正确贯彻必须贯穿于系统构模、模拟与测试的整个过程中。与其它模型一样,系统动力学模型也只是实际系统某些本质特征的简化和代表,而不是原原本本地翻译或复制。因此,在构造系统动力学模型的过程中,必须注意把握大局,抓主要矛盾,合理地定义系统变量和确定系统边界。系统动力学模型的一致性和有效性的检验,有一整套定性、定量的方法,如结构和参数的灵敏度分析,极端条件下的模拟试验和统计方法检验等等,但评价一个模型优劣程度的最终标准是客观实践,而实践的检验是长期的,不是一二次就可以完成的。因此,一个即使是精心构造出来的模型也必须在以后的应用中不断修改、不断完善,以适应实际系统新的变化和新的目标。 ⑵建模步骤 系统动力学构模过程是一个认识问题和解决问题的过程,根据人们对客观事物 认识的规律,这是一个波浪式前进、螺旋式上升的过程,因此它必须是一个由粗到细,由表及里,多次循环,不断深化的过程。系统动力学将整个构模过程归纳为系 统分析、结构分析、模型建立、模型试验和模型使用五大步骤 这五大步骤有一定的先后次序,但按照构模过程中的具体情况,它们又都是交叉、反复进行的。 第一步系统分析的主要任务是明确系统问题,广泛收集解决系统问题的有关数据、资料和信息,然后大致划定系统的边界。 第二步结构分析的注意力集中在系统的结构分解、确定系统变量和信息反馈机制。 第三步模型建立是系统结构的量化过程(建立模型方程进行量化)。 第四步模型试验是借助于计算机对模型进行模拟试验和调试,经过对模型各种 性能指标的评估不断修改、完善模型。 第五步模型使用是在已经建立起来的模型上对系统问题进行定量的分析研究和 做各种政策实验。 3?建模工具 系统动力学软件VENSIM PLE软件 4.建模方法 因果关系图法 在因果关系图中,各变量彼此之间的因果关系是用因果链来连接的。因果链是 一个带箭头的实线(直线或弧线),箭头方向表示因果关系的作用方向,箭

M a t l a b 实验报告 实验目的:用Matlab 观察分岔与混沌现象。 题目:Feigenbaum 曾对超越函数sin()y x λπ=(λ为非负实数)进行了分岔与混沌的研究,试利用迭代格式1sin()k k x x λπ+=,做出相应的Feigenbaum 图 算法设计: 1、因为λ为非负实数,所以试将λ的范围限制在[0,3],制图时x 的坐标限制在[0,3],考虑到y 的值有正有负,所以把y 的坐标限制在 [-3,3]。 2、根据课本上给的例题,编写程序代码来绘图。 程序代码: clear;clf; hold on axis([0,3,-3,3]); grid for a=0:0.005:3 x=[0.1]; for i=2:150 x(i)=a*sin(pi*x(i-1)); end pause(0.1) for i=101:150 plot(a,x(i),'k.'); end end 图像: 结果分析:在λ取值在[0,0.3]区间内时,y 的值保持在0,然后开始上升,在λ取值在0.75附近时,开始分岔为两支。从整体上看,随着λ的值越来越大,所产生的迭代序列越来越复杂,可能会随机地落在区间(-3,3)的任一子区间内。并可能重复,这就是混沌的遍历性。 进一步分析:由于λ的取值空间偏小,考虑扩大其取值范围

到[0,6],再进一步观察图像。程序代码如下: clear;clf; hold on axis([0,6,-6,6]); grid for a=0:0.05:6 x=[0.1]; for i=2:150 x(i)=a*sin(pi*x(i-1)); end pause(0.1) for i=101:150 plot(a,x(i),'k.'); end end 图像: 分析:由图像可见,随着 取值范围的增大,图像呈现出周期性的特点。 总结:1、当取值范围比较小,不足以发现图像规律时,可以考虑扩大变量的取值范围。 2、由于图像是由大量点构成的,所以在编程的时候注意循环 语句的应用。

实验二十九混沌现象研究 长期以来,人们在认识和描述运动时,大多只局限于线性动力学描述方法,即确定的运动有一个完美确定的解析解。但是自然界在相当多情况下,非线性现象却起着很大的作用。1963年美国气象学家Lorenz在分析天气预报模型时,首先发现空气动力学中的混沌现象,该现象只能用非线性动力学来解释。于是,1975年混沌作为一个新的科学名词首次出现在科学文献中。从此,非线性动力学迅速发展,并成为有丰富内容的研究领域。该学科涉及非常广泛的科学范围,从电子学到物理学,从气象学到生态学,从数学到经济学等。混沌通常相应于不规则或非周期性,这是由非线性系统本质产生的。本实验将引导学生自己建立一个非线性电路,该电路包括有源非线性负阻、LC振荡器和RC移相器三部分;采用物理实验方法研究LC振荡器产生的正弦波与经过RC移相器移相的正弦波合成的相图(李萨如图),观测振动周期发生的分岔及混沌现象;测量非线性单元电路的电流—电压特性,从而对非线性电路及混沌现象有一深刻了解;学会自己制作和测量一个实用带铁磁材料介质的电感器以及测量非线性器件伏安特性的方法。【实验原理】 1、非线性电路与非线性动力学 实验电路如图30-1所示,图30-1中只有一个非线性元件R,它是一个有源非线性负阻器件。电感器L和电容器C2组成一个损耗可以忽略的谐振回路;可变电阻R0和电容器C1串联将振荡器产生的正弦信号移相输出。本实验所用的非线性元件R是一个五段分段线性元件。图30-2所示的是该电阻的伏安特性曲线,可以看出加在此非线性元件上电压与通过它的电流极性是相反的。由于加在此元件上的电压增加时,通过它的电流却减小,因而将此元件称为非线性负阻元件。 C2 R0 R C1 L 图29-2 非线性元件伏安特性 图29-1 非线性电路原理图 V(R)

心脏中的混沌现象 刘 芳 魏建西 综述 杨福生* 审 白求恩国际和平医院(050082) *清华大学电机系(100084) 摘要 近年来混沌和分形理论被广泛用于研究复杂的生命现象,本文简要介绍了混沌和分形理论的一般概念以及常用的非线性动力学方法,着重介绍了上述理论在心脏病学中的应用。 关键词 混沌 分形 心脏病 1 引言 混沌,是非线性行为的理论学说。混沌提供了一种了解很多生物现象的新工具[1,2],随着各种成功的非线性动力学概念和技术被用于人体生理过程中的非线性行为,使人们已能更好地理解复杂的心律失常、浦肯野氏纤维传导、房室传导类型等等[3,4]。讲到混沌就离不开分形,本文将就混沌与分形概念、两者在心脏病学中的应用,以及常用的非线性动力学方法进行综述。 2 一般概念 2.1 混沌理论 混沌定义为一个非周期似随机行为的确定系统。比较两个我们熟悉的行为——随机和周期。随机行为绝对不重复自己,它是内在特有的不可预测和非组织的。从生理上讲,遗传易位、受精、受体结合是基本随机的。周期行为是高度可预测的,它总是以一个有限的时间间隔重复自己如数学上的正弦波,妇女的月经也被定义为周期行为。混沌不同于周期和随机,但又具有两者的特点,虽然混沌行为看上去无组织像随机行为,但它实际上是可以确定的。目前的研究已经证实,麻疹流行、心脏行为模式、心肺相互作用、血细胞生成、脑电图等均是呈混沌的[4,5]。 混沌的特点如下: (1)混沌是确定性和随机性两者的结合。在牛顿物理学中,如果知道了方程(例如抛物线)和初始状态(例如X和K),就可以准确预测系统行为。不象牛顿物理学,混沌行为永不准确重复自己,没有可辨别的周期使它在规则的间隔返回。 (2)混沌系统表现为敏感地依赖初始状态。这句话的意思是非常小的初始状态的差别将导致巨大的结果差别。 (3)混沌行为被约束在比较窄的范围内。虽然表现为随机的,系统行为实际是有界限的,而非无界限的漫游。 (4)混沌行为有确定的形式。混沌行为不但是受约束的,而且有特定的行为模式[5]。2.2 分形 分形是以几何学的观点去观察一些看起来毫无规律的图形,如云团、海岸线、血管结构等。分形的突出特点是分数维和自相似。所谓分数维是指维数在日常所见的一维、二维、三维之间,其值不是一个整数。如一个正方形是二维,一本杂志是三维;但我们无法断定人体的血管组织其整个组织到底是处于一维、二维、还是三维空间,因为无法在长度、面积或体积上找到共有意义的表达,也即用整数维表达血管组织没有意义,因此整数维不能准确刻划出它的性质,但我们可用分数维(分形维,简称分维)的概念来定义这些形体。有 100

生活中的混沌现象 环境设计 郭书楠 20130313101022最近全国许多地方不是闹旱灾就是发大水,貌似老天爷有点变化无常了。不过话说回来,这位老天爷好像爱你个从来都是变化无常的。记得小学时候学过一篇课文叫《看云识天气》,学完后将信将疑的,回去试了一下,发现根据那些云来预测天气好多都不准。从此心中就有一个结——我们到底能不能知道明天到底是什么天气呢? 在气象学出现之前人们只能根据经验来预测天气,但这种经验性的方法误差很大,往往不能精确预报。我想那时候的人们一定会像,要是能精确预报天气该多好啊!那时的人们大多靠天吃饭,而且天气与人们的声场生活密切相关。 幸运的是现在我们有了计算机,有了卫星云图,精确预报明天甚至后天的天气情况是没多大问题的。更进一步,气象学家已经建立了大气环流模型。模型的思想是用网格划分全球,确定每个格点上某些气象数据(气压、温度、密度等)的值,然后在计算机上模拟这些数据的时间演化。初始数据(即某个时刻气象参数的值)由卫星、探空和地面观测搜集获得。然后计算机用这些数据、已知的山脉位置及其他许多资料,算出之后某个时刻的气象数值,当然这些预测面临着现实的检验。这么说只要知道初始值,我们就应该能够预测将来任意时刻的天气了,这是多么激动人心啊!但是结果让所有人失望了,大约

一周后计算机模拟的与实际的天气情况的误差已经大得不可接受了。问题到底出在哪呢?难道是计算机出错了?当然计算机是很忠诚的,它并没有出错。究其原因,是因为任何测量都会有误差,无论过去、现在、还是未来,误差都将于我们同在,只要有测量,就一定有误差,无论将来的测量技术有多发达,这都是一个真理,因为任何测量都是有一定精度的。明白了这个事实,那么我们对于初始值的测量就变得不是那么准确了,虽然可能只有十分微小的误差。或许有人会不服:“不就是一点微小的误差嘛!至于造成这么大的影响吗?”为了证明初始值的微笑误差会造成气象上的巨大变化,我们只需将初始值做十分微小的变动然后再输入计算机进行模拟就可以了。模拟结果不出所料,这么点小小的误差(就像一股小小的风)却造成了巨大的气象灾难。发现这种现象的美国科学家爱德华·洛伦茨形象地称之为“蝴蝶效应”。 洛伦茨发现了“蝴蝶效应”之后并没有停留在这表面的现象上,若停留在可预料性被单纯的随机性战胜这一图像上,那他不过是带来了一条非常坏的消息而已。洛伦茨看到的不仅仅是随机性潜伏在他的气象模型中,他还看到一种精致的几何结构,这是一种伪装成随机性的规律性,这就是混沌! “天气是不可长期准确预料”这一事实对于经典的决定论是绝对不能容忍的。按照牛顿力学,如果知道了一个系统初始时刻的状态我们就能知道它在其他任何时刻的状态。天体运动是牛顿力学的第一块试金石,根据牛顿力学预言的众多天文现象如海王星的位置一再证明

系统动力学与案例分析 一、系统动力学发展历程 (一)产生背景 第二次世界大战以后,随着工业化的进程,某些国家的社会问题日趋严重,例如城市人口剧增、失业、环境污染、资源枯竭。这些问题范围广泛,关系复杂,因素众多,具有如下三个特点:各问题之间有密切的关联,而且往往存在矛盾的关系,例如经济增长与环境保护等。 许多问题如投资效果、环境污染、信息传递等有较长的延迟,因此处理问题必须从动态而不是静态的角度出发。许多问题中既存在如经济量那样的定量的东西,又存在如价值观念等偏于定性的东西。这就给问题的处理带来很大的困难。 新的问题迫切需要有新的方法来处理;另一方面,在技术上由于电子计算机技术的突破使得新的方法有了产生的可能。于是系统动力学便应运而生。 (二)J.W.Forrester等教授在系统动力学的主要成果: 1958年发表著名论文《工业动力学——决策的一个重要突破口》,首次介绍工业动力学的概念与方法。 1961年出版《工业动力学》(Industrial Dynamics)一书,该书代表了系统动力学的早期成果。 1968年出版《系统原理》(Principles of Systems)一书,论述了系统动力学的基本原理和方法。 1969年出版《城市动力学》(Urban Dynamics),研究波士顿市的各种问题。 1971年进一步把研究对象扩大到世界范围,出版《世界动力学》(World Dynamics)一书,提出了“世界模型II”。 1972年他的学生梅多斯教授等出版了《增长的极限》(The Limits to Growth)一书,提出了更为细致的“世界模型III”。这个由罗马俱乐部主持的世界模型的研究报告已被翻译成34种语言,在世界上发行了600多万册。两个世界模型在国际上引起强烈的反响。 1972年Forrester领导MIT小组,在政府与企业的资助下花费10年的时间完成国家模型的研究,该模型揭示了美国与西方国家的经济长波的内在机制,成功解释了美国70年代以来的通货膨胀、失业率和实际利率同时增长的经济问题。(经济长波通常是指经济发展过程中存在的持续时间为50年左右的周期波动) (三)系统动力学的发展过程大致可分为三个阶段: 1、系统动力学的诞生—20世纪50-60年代 由于SD这种方法早期研究对象是以企业为中心的工业系统,初名也就叫工业动力学。这阶段主要是以福雷斯特教授在哈佛商业评论发表的《工业动力学》作为奠基之作,之后他又讲述了系统动力学的方法论和原理,系统产生动态行为的基本原理。后来,以福雷斯特教授对城市的兴衰问题进行深入的研究,提出了城市模型。 2、系统动力学发展成熟—20世纪70-80年代 这阶段主要的标准性成果是系统动力学世界模型与美国国家模型的研究成功。这两个模型的研究成功地解决了困扰经济学界长波问题,因此吸引了世界范围内学者的关注,促进它在世界范围内的传播与发展,确立了在社会经济问题研究中的学科地位。 3、系统动力学广泛运用与传播—20世纪90年代-至今 在这一阶段,SD在世界范围内得到广泛的传播,其应用范围更广泛,并且获得新的发展.系统动力学正加强与控制理论、系统科学、突变理论、耗散结构与分叉、结构稳定性分析、灵敏度分析、统计分析、参数估计、最优化技术应用、类属结构研究、专家系统等方面的联系。许多学者纷纷采用系统动力学方法来研究各自的社会经济问题,涉及到经济、能源、交通、环境、生态、生物、医学、工业、城市等广泛的领域。 (四)国内系统动力学发展状况 20世纪70年代末系统动力学引入我国,其中杨通谊,王其藩,许庆瑞,陶在朴,胡玉奎等专家学者是先驱和积极倡导者。二十多年来,系统动力学研究和应用在我国取得飞跃发展。我国成立国内系统动力学学会,国际系统动力学学会中国分会,主持了多次国际系统动力学大会和有关会议。 目前我国SD学者和研究人员在区域和城市规划、企业管理、产业研究、科技管理、生态环保、海洋经济等应用研究领域都取得了巨大的成绩。 二、系统动力学的原理 系统动力学是一门分析研究信息反馈系统的学科。它是系统科学中的一个分支,是跨越自然科学和社会科学的横向学科。系统动力学基于系统论,吸收控制论、信息论的精髓,是一门认识系统问题和解决系统问题交叉、综合性的新学科。从系统方法论来说,系统动力学的方法是结构方法、功能方法和历史方法的统一。 系统动力学是在系统论的基础上发展起来的,因此它包含着系统论的思想。系统动力学是以系统的结构决定着系统行为前提条件而展开研究的。它认为存在系统内的众多变量在它们相互作用的反馈环里有因果联系。反馈之间有系统的相互联系,构成了该系统的结构,而正是这个结构成为系统行为的根本性决定因素。

馄饨肉馅的调制方法 馄饨皮薄鲜嫩,玲珑小巧的身材却有着不凡的滋味,一口一个,它就顺着你的喉咙滑向食管,让身体的每一个细胞都徜徉在这样一份享受中。馄饨,某些地方又称之为云吞,但凡中国人都吃过它,无论你身处在任何的城市,大街小巷都可以找到它的身影,可谓是最受大众欢迎的美食之一。那么馄饨肉馅的调制方法你知道吗? 今天我们给大家介绍,从调制肉鲜肉馄饨,从肉馅的调制到馄饨汤底的调配,每个步骤都讲解的非常详细,额外还提供两种包法,大伙可任选其一。 食材配料:猪肉末、馄饨皮、香葱、鸡蛋、料酒、生姜、生抽、盐。 制作过程: 1、将香葱切末,生姜去皮切碎,切的越细越好,尤其给幼龄的小孩吃,这是十分必须的,防止食用的时候噎着。 2、取个大点的碗,放入猪肉末、姜末、葱花,再倒入少许的料酒,既去腥又增香,再来点生抽和少许的盐,然后搅拌均匀。 3、再给肉馅盖上一层保鲜膜,这样馄饨馅容易入味,放置一旁腌制10分钟,备用。 4、先来介绍一种馄饨的最简单的包法,取张馄饨皮放入手中,夹入适量的肉馅,用手紧紧一捏就成了,如上图所示,是不是特

别容易呢! 5、再介绍种元宝形的包法,将馄饨皮平铺在案板上,然后挑入肉馅,先从一边卷起,卷好之后,两头蘸点水作为粘合剂,两边弯曲对折过来就成了,如上图所示。 6、在碗中打入2颗鸡蛋,再将它打散,锅烧热后倒入少许的食用油,把蛋液煎熟,取出后切成蛋丝,我们用它作为馄饨的配菜吃。 7、再来做混沌的汤底,碗中倒入少许的生抽、香油、盐,搅拌至融化即可,没有必要过多的佐料,简简单单3样调料,味就很美,当然家中如果有高汤的话,就可忽略此步骤。 8、水烧至沸腾之后,再将包好的混沌加入锅中,煮至漂浮到水面即可捞起,时间大概1-2分钟左右,平时可多包些存放在冰箱中,想吃的时候特别的方便。 9、然后将煮熟的馄饨,连同汤水倒入,先前调制好的汤底中,再撒上蛋丝和葱花,鲜肉小混沌制作完成。

蔡氏电路及混沌现象研究 一、引言 在非线性电路中蔡氏电路是迄今为止产生复杂动力学行为的最为有效和较为简单的电路之一。混沌(chaos)现象的研究是非线性系统理论研究中的前沿课题之一,混沌现象普遍存在物理、化学、生物学,以及社会科学等等各个学科领域中,是在确定性系统中出现的一种貌似无规则、类似随机的现象,是非线性动力学系统特有的一种运动形式。蔡氏电路是一个能产生混沌现象的最简单三阶自治电路[1]。 1983年,美籍华裔科学家蔡少棠教授首次提出了著名的蔡氏电路(chua’s circuit)。它是历史上第一例用电子电路来证实混沌现象的电路,也是迄今为止在非线性电路中产生复杂动力学行为的最为有效和较为简单的电路之一。通过改变蔡氏电路的拓扑结构或电路参数,可以产生倍周期分叉、单涡卷、周期3、双涡卷吸引子、多涡卷吸引子等十分丰富的混沌现象。因此,蔡氏电路开启了混沌电子学的大门,人们已围绕它开展了混沌机理的探索、混沌在通信中的应用研究,并取得了一系列丰硕的成果。 图1(a)是蔡氏电路的电路拓扑图,它是一个三阶电路,有两个电容、一个电感、一个线性电阻,并含有一个非线性电阻元件N R,它的伏一安特性曲线如图1 (b)所示,是一个分段线性函数,中间一段呈现负电阻的特征,它可以用开关电源等电子电路来实现。

考虑图1(a)的电路,非线性电阻的伏安特性曲线由图1(b)给出。蔡氏电路的动力学特性由下列各式描述: 其中v c1,v c2和i L分别是C1,C2两端的电压以及流过£的电流,g(vc1)是图(6)所示的分段线性化函数,G=1/R。 该电路描述可以写成无量纲的形式(即下面的正规化状态方程): 其中,α1和α2是参数,K(·)是非线性函数,满足如下方程:

Matlab 实验报告 实验目的:用Matlab 观察分岔与混沌现象。 题目:Feigenbaum 曾对超越函数sin()y x λπ=(λ为非负实数)进行了分岔与混沌的研究,试利用迭代格式1sin()k k x x λπ+=,做出相应的Feigenbaum 图 算法设计: 1、因为λ为非负实数,所以试将λ的范围限制在[0,3],制图时x 的坐标限制在[0,3],考虑到y 的值有正有负,所以把y 的坐标限制在[-3,3]。 2、根据课本上给的例题,编写程序代码来绘图。 程序代码: clear;clf; hold on axis([0,3,-3,3]); grid for a=0:0.005:3 x=[0.1]; for i=2:150 x(i)=a*sin(pi*x(i-1)); end pause(0.1) for i=101:150 plot(a,x(i),'k.'); end end 图像:

结果分析:在λ取值在[0,0.3]区间内时,y的值保持在0,然后开始上升,在λ取值在0.75附近时,开始分岔为两支。从整体上看,随着λ的值越来越大,所产生的迭代序列越来越复杂,可能会随机地落在区间(-3,3)的任一子区间内。并可能重复,这就是混沌的遍历性。 进一步分析:由于λ的取值空间偏小,考虑扩大其取值范围到[0,6],再进一步观察图像。程序代码如下: clear;clf; hold on axis([0,6,-6,6]); grid for a=0:0.05:6 x=[0.1]; for i=2:150 x(i)=a*sin(pi*x(i-1)); end