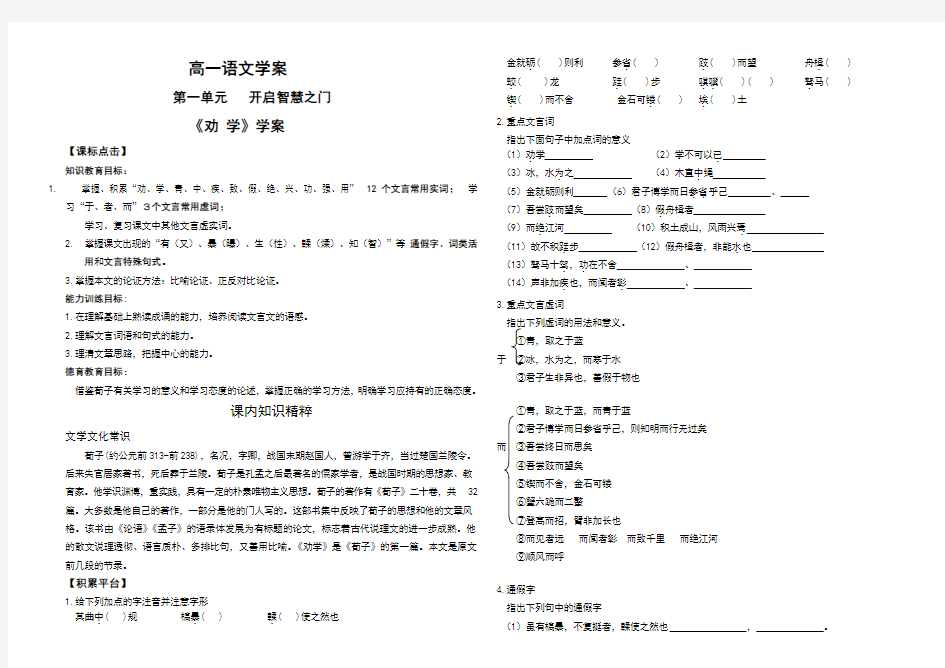

高一语文学案

第一单元开启智慧之门

《劝学》学案

【课标点击】

知识教育目标:

1.掌握、积累“劝、学、青、中、疾、致、假、绝、兴、功、强、用”12 个文言常用实词;学

习“于、者、而”3个文言常用虚词;

学习、复习课文中其他文言虚实词。

2. 掌握课文出现的“有(又)、暴(曝)、生(性)、輮(煣)、知(智)”等通假字、词类活

用和文言特殊句式。

3.掌握本文的论证方法:比喻论证、正反对比论证。

能力训练目标:

1.在理解基础上熟读成诵的能力,培养阅读文言文的语感。

2.理解文言词语和句式的能力。

3.理清文章思路,把握中心的能力。

德育教育目标:

借鉴荀子有关学习的意义和学习态度的论述,掌握正确的学习方法,明确学习应持有的正确态度。

课内知识精粹

文学文化常识

荀子(约公元前313-前238),名况,字卿,战国末期赵国人,曾游学于齐,当过楚国兰陵令。

后来失官居家著书,死后葬于兰陵。荀子是孔孟之后最著名的儒家学者,是战国时期的思想家、教育家。他学识渊博,重实践,具有一定的朴素唯物主义思想。荀子的著作有《荀子》二十卷,共32篇。大多数是他自己的著作,一部分是他的门人写的。这部书集中反映了荀子的思想和他的文章风格。该书由《论语》《孟子》的语录体发展为有标题的论文,标志着古代说理文的进一步成熟。他的散文说理透彻、语言质朴、多排比句,又善用比喻。《劝学》是《荀子》的第一篇。本文是原文前几段的节录。

【积累平台】

1.给下列加点的字注音并注意字形

其曲中.( )规槁暴.( ) 輮.( )使之然也

金就砺.( )则利参省.( ) 跂.( )而望舟楫.( )

蛟.( )龙跬.( )步骐骥

..( )( ) 驽.马( )锲.( )而不舍金石可镂.( ) 埃.( )土

2.重点文言词

指出下面句子中加点词的意义

(1)劝.学(2)学不可以已.

(3)冰,水为.之(4)木直中.绳

(5)金就.砺则利(6)君子博学而日参省

..乎己、

(7)吾尝跂.而望矣(8)假.舟楫者

(9)而绝.江河(10)积土成山,风雨兴焉.

(11)故不积跬.步(12)假舟楫者,非能水.也

(13)驽马十驾.,功.在不舍、

(14)声非加疾.也,而闻者彰.、

3.重点文言虚词

指出下列虚词的用法和意义。

①青,取之于蓝

于②冰,水为之,而寒于水

③君子生非异也,善假于物也

①青,取之于蓝,而青于蓝

②君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣

而③吾尝终日而思矣

④吾尝跂而望矣

⑤锲而不舍,金石可镂

⑥蟹六跪而二螯

⑦登高而招,臂非加长也

⑧而见者远而闻者彰而致千里而绝江河

⑨顺风而呼

4.通假字

指出下列句中的通假字

(1)虽有槁暴,不复挺者,輮使之然也,。

(2)则知明而行无过矣

(2)君子生非异也

5.词类活用

指出下列句中活用的词,并说明用法和意义。

(1)君子博学而日参省乎己

(2)臂非加长也,而见者远

(3)假舆马者,非利足也,而致千里

(4)非能水也,而绝江河

(5)上食埃土,下饮黄泉

6.古今义

指出下面句子中与现代汉语意义不同的词,并解释。

(1)金就砺则利

(2)君子博学而日参省乎己

(3)声非加疾也,而闻者彰

(4)蚓无爪牙之利,筋骨之强

(5)上食埃土,下饮黄泉,用心一也

(6)非能水也,而绝江河

7.特殊句式

指出下列句子的类型,并翻译成现代汉语

(1)青,取之于蓝,而青于蓝。

(2)蚓无爪牙之利,筋骨之强。

二、1.整体把握全文,理清论证思路,试着填充下图。(比喻句请用文本原句)

①青,……而青于蓝

分论点1:学习的意义:②

比喻句③木直中绳……輮使之然也

④

⑤

中心论点:①

②

分论点2:学习的作用:比喻句③顺风而呼……而闻者彰

④

⑤假舟楫者……而绝江河

①积土成山,风雨兴焉

②

③

④不积小流,无以成江海

分论点3 :⑤

、坚持、⑥驽马十驾,功在不舍

⑦

⑧锲而不舍,金石可镂

⑨

○蟹六跪……用心躁也

三、课内研究性探讨阶段

步骤:先让学生分组讨论,然后派代表发言,教师点拨,鼓励学生大胆讲话,最后进行归纳总结

设置问题:

荀子主张学习的态度,一言以蔽之,即“勤奋”、“刻苦”,难道仅有如此学习路径就畅通无阻吗除了具备“刻苦”、“勤奋”之外,要想在学业上有所成就。还要讲究那些内容

四、课外拓展研究性探讨阶段

与现代“终身教育”强调对科学技术的学习相比,荀子的《劝学》更看重人在道德方面的学习,那么在你看来,为了一个人更好地发展,谁更应该放在首位

五、《劝学》名言警句

荀子的《荀子·劝学》这篇文章,可以说是字字珠玑.值的我们好好学习。

下面是最经典的几句名句:

1.君子曰:学不可以已。(《荀子·劝学》)

2.目不能两视而明,耳不能两听而聪。(《荀子·劝学》)

3.蓬生麻中,不扶而直;白沙在涅,与之俱黑。(《荀子·劝学》)

4.青,取之于蓝,而青于蓝;冰,水为之,而寒于水。(《荀子·劝学》)

5.故不登高山,不知天之高也;不临深溪,不知地之厚也;《荀子·劝学》)

6.故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。(《荀子·劝学》)

7.锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。(《荀子·劝学》)

8.吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也;吾尝跂而望矣,不如登高之博见

也。(《荀子·劝学》)

9.故木受绳则直,金就砺则利。君子博学而日参省乎己,则知明而行无过

矣。(《荀子·劝学》)

六、品味《劝学》,领悟经典

品味《劝学》领悟学习

《劝学》作为荀子的代表作,是一篇论述学习的重要意义、劝导人们以正确的目的、态度和方法去学习的经典,其思想厚重智慧,跨越千年仍不褪色。在贯彻落实科学发展观的今天,在重庆面临着历史性机遇的今天,作为一名党员干部,再品《劝学》,有一些全新的滋味,愿与大家共享。

学不可以已。这五字是荀子在《劝学》中开宗明义之语。用当今的话来说,就是“活到老,学到老”

学不可以已,重在“乐”。古人曰“知之者不如好之者,好之者不如乐之者”,世间万事能不能做好,在于你是否能以苦为乐。对待学习也是如此,唯有树立起“学海无涯乐作舟”的全新理念,让学习内化为自我提升的需要,边学边“乐”,以“乐”促学,才能使学习成为自觉行动和长期行动。

学不可以已,重在“积累”。要想“学不可以已”,贵在把零碎的时间利用起来,以积少成多,这正是荀子所言“不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍。锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂”。欧阳修做官时应酬很多,就把马上、枕上、厕上的点滴时间都用于学习和思考,写出了不少名篇。只要每天读10页书,一个月就可以读300页,不就是一部大部头吗只要能发扬挤和钻的精神,就能及时充电、与时俱进,保证一个人应有的良好素质。

学宜善假物。荀子说,君子生非异也,善假于物也。这就是说,要傲立群雄,必须站在经典的肩膀上,善于借鉴。

学宜善假物,重在“博”。鲁迅说:“博学,必须如蜜蜂一样,采过许多花,才能酿出蜜来。倘若叮在一处,所得就非常有限。”大家必须博览群书、博学多识、博闻强记。博学多识不仅能使人风度儒雅,谈吐不凡,“腹有诗书气自华”,更重要的是,“君子博学而日参省乎己,则知明而行无博学过矣”,博学多识、博闻强记能使人避免僻执狭隘,胸襟开阔,目光远大,见识过人,为提高自身的综合素质打下坚实的知识基础。

学宜善假物,重在“辨”。当前各种信息快速膨胀、知识层出不穷,学习不能盲目地学,要带着目的学,要带着思考学,要带着实践学。慎思明辨,才会斩获真知。

学须用心一。荀子认为,学习要专心致志,不急不躁。这就是说,学习不能一劳永逸,一蹴而就

学须用心一,重在“恒”。庄子说“吾生而有涯,而知也无涯”。毛泽东一生与书为伴,手不释卷,博览群书,至死方休,党内共知。当今时代,知识和信息瞬息万变,一旦放松学习,知识结构就会老化,就会被时代所遗弃。所以,学习不能一劳永逸,一蹴而就。作为人,倘若认为已经达到了奋斗目标,就失去了学习的动力和恒心,导致固步自封、盲人骑瞎马,对人对事“以其昏昏,使人昭昭”,对己则“夜半临深渊”而浑然不知,那是非常可怕的。《礼记·中庸》言“人一能之,己百之;人十能之,己千之。果能此道矣,虽愚必明,虽柔必强。”同学们必须以“人一之我十之”的精神,用锲而不舍、金石可镂、滴水穿石、磨杵成针的恒心和毅力来学习,才能走在时代的前列。

学须用心一,重在“静”。诸葛亮在《诫子书》中说“学须静也,才须学也,非学无以广才,非静无以成学”。古人提倡的“两耳不闻窗外事,一心只读圣贤书”的方法

虽不可全取,但静下心来专攻的精神是值得提倡的。蚯蚓无爪无牙,无筋无骨,却能上食泥土,下饮黄泉,在于用心专一;螃蟹身有八脚且“握”两大钳,却只能住蛇的洞穴,原因就在于心躁。“无限风光在险峰”,浮光掠影、没有专默精诚,就永远不会达到至高境界。对于同学们而言,要做到“用心一”,学习就绝不能“简单化”、“休闲式”,需要静下心来,甘坐“冷板凳”,牢记“淡泊以明志,宁静而致远”的古训。

《劝学》导学案答案

[积累平台]

1. zhòng pù róu lì xǐng qì jí jiāo kuǐ qí jì nú qiè lòu āi

2.(1)劝勉、鼓励(2)停止、废弃(3)变为、形成(4)合乎(5)靠近、接近

(6)验、检查,反省、省察(7)抬起脚后跟(8)借助、利用(9)横渡

(10)具备(11)半步

3.于:①介词,从②介词,表比较③介词,表示动作行为的对象,不译

而:①连词,表转折,可译为“却”、“但是”等

②连词,表递进,可译为“并且”、“而且”

③连词,表修饰,可译为“地”

④连词,表结果,可译为“那么”

⑤连词,表假设,可译为“如果”

⑥连词,表并列,不译

4.(1)“有”通“又”“輮”通“煣”(2)“知”通“智”(3)“生”通“性”

5.(1)日,名词作状语,每天,天天(2)长,形容词作动词,变长

(3)利,形容词的使动用法,使……加快(4)水,名词作动词,游水、游泳(5)上、下,名词作状语,向上,向下

6.(1)以为:古义是以之为,即用……制成;今义是一个动词,认为

(2)金:古义泛指金属制的刀剑等,今义专指黄金

(3)博学:古义是广泛地学习,今义是学问广博精深

参:古义是验、检查,今义是参加、加入

(4)疾:古义是强、声音宏大,今义是病、迅速、痛恨等

(5)爪牙:古义是爪子和牙齿,今义是坏人的党羽、邦凶

(6)用心:古义是因为心思;今义为多用心思或存心、居心

[鉴赏乐园]

1.

①青,取之于蓝,而青于蓝

1:学习的意义:

②冰,水为之,而寒于水

提高自己

改变自己 比喻句 ③木直中绳……輮使之然也

④木受绳则直 ⑤金就砺则利

2:学习的作用:

比喻句弥补不足

①积土成山,风雨兴焉 ②积水成渊,蛟龙生焉

3学习的方法和态度:比喻句 积累、坚持、专心

) ⑨蚓无爪牙之利……用心一也○蟹六跪而二螯……用心躁也

(正

)

积

对

坚

持

比 专 心

劝学》导学案(第一课时) 学习目标】 1. 掌握作家作品知识及一二段文言知识,能准确翻译句子,理解比喻的内涵。 2. 反复诵读,积极讨论,踊跃展示,完成对文意的初步理解。 3. 领会学习的重要意义,树立正确的学习观。 使用说明与学法指导】 1. 借助导学案和书下注释充分预习文本,反复诵读,理解词句,把重点注释标注在相应位置, 并勾画疑难点。 2. 用时 30 分钟左右,认真书写,独立完成,规范作答,按时上交。 【导学过程】 一、课前积累: 读读记记写写,完成下面知识的积累。 1、作者及其作品: 荀子 (约公元前 313- 前 238) ,名况,人称“荀卿”,战国末期赵国人,曾游学于齐,当过楚国兰陵 令。后来失官居家著书,死后葬于兰陵。荀子是孔孟之后最著名的儒家学者,是我国古代杰出的思 想家、教育家。他具有朴素的唯物主义思想,认为“天行有常,不为尧存,不为桀亡” ,还认为 “人 定胜天 ”;在政治上,主张选贤任能,兼用 “礼 ”法“”术“”实行统治; 提出性恶论,注重后天教育的作 用。他的许多思想被法家所吸取。李斯、韩非都是他的学生。 卷, 共 32 篇。大多是他自己的著作, 一部分出自他的门人。 该书由 《论语》《孟 子》的语录体发展为有标题的论文,标志着古代说理文的进一步成熟。他的散文说理透彻、语言质 朴、多排比句,又善用比喻。《劝学》是《荀子》的第一篇。本文是原文前几段的节录。 二、【自主学习】预习课文,完成下列练习题。 对无义的虚词要说明用法) 著作 有《荀子》 劝,鼓励。 1、诵读《劝学》全文, 注音: 中 ( ) 规 輮() 有() 槁 () 暴() 磨砺 ( ) 参()省() 知()明 须臾 () 跂 ()望 舆 ()马 舟楫() 生() 蛟()龙 跬() 步 骐()骥 () 驽( )马 锲()而不舍 镂()刻 )牙 蟹()螯() 蛇鳝() 洞穴( ) 靛()青 蓼()蓝 2、结合注释阅读第一、 二段, 疏通句意, 并掌握如下知识点。 如括号内无特别要求, 则解释词义, 君.子.(古义: )曰:学不可以已.( )。 青,取之于.( )蓝(句式: ),而.( )青于.( )蓝;冰,水为之,而 寒于.( )水。木直中.( ) 绳,輮.( 通 , ) 省略: )以.为.(古义:

一.学海拾贝(连线串珠,构建知识殿堂) 1.文学常识 (1)荀子,名,字,战国末期赵国人,曾游学于齐,是继孔孟之后最著名的家学者,是战国时期的思想家、教育家。他反对迷信天命鬼神,肯定自然规律是不以人的意志为转移的,并提出“”的认人定胜天的思想。 (2)《荀子》,思想家荀况所作,一小部分出于其弟子之手,现存篇。该书由《论语》《孟子》的,发展为,标志着古代说理文的进一步成熟。 2.字音 靛青()蓼蓝()中绳()槁暴()参省() 跬步()骐骥()埃土()螯() 3.解释下列句子中加点实词的意思。 (1)学不可以已(2)木直中绳 (3)虽有槁暴(4)金就砺则利 (5)而闻者彰(6)假舆马者 (7)善假于物也(8)用心躁也 4.找出下列句子中的通假字并解释。 (1)虽有槁暴,不复挺者,輮使之然也通,释义:。 通,释义:。 (2)则知明而行无过矣通,释义:。 (3)君子生非异也通,释义:。 5.古今异义词辨析 (1)君子博学而日参省乎己古义:今义: 古义:今义: (2)声非加疾也古义:今义: (3)假舆马者古义:今义: (4)蟹六跪而二螯古义:今义: (5)用心一也古义:今义:

(6)金就砺则利古义:今义:(7)蚓无爪牙之利古义:今义:6.找出词类活用的词并解释 (1)木直中绳,车輮以为轮: (2)君子博学而日参省乎己: (3)上食埃土,下饮黄泉: (4)假舟楫者,非能水也: (5)假舆马者,非利足也: (6)用心一也: 7.一词多义意义用法辨析 顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰 闻博闻强识 不能称前时之闻 以是人多以书假余 假君子生非异也,善假于物也 假有人焉,举我言复于我,亦必疑其诳 乃悟前狼假寐,盖以诱敌 忽然抚尺一下,群响毕绝 率妻子邑人来此绝境 绝以为妙绝 佛印绝类弥勒 假舟楫者,非能水也,而绝江河 挽弓当挽强 强蚓无爪牙之利,筋骨之强 策勋十二转,赏赐百千强

劝学 《荀子》 一.学海拾贝 连线串珠,构建知识殿堂 1.文学常识 (1)荀子,名,字,战国末期赵国人,曾游学于齐,是继孔孟之后最著名的家学者,是战国时期的思想家、教育家。他反对迷信天命鬼神,肯定自然规律是不以人的意志为转移的,并提出“”的认人定胜天的思想。 (2)《荀子》,思想家荀况所作,一小部分出于其弟子之手,现存篇。该书由 《论语》《孟子》的,发展为,标志着古代说理文的进一步成熟。 2.字音 靛.青()蓼.蓝()中.绳()槁暴 ..()参省 ..( ) 跬.步( ) 骐骥.()埃.土()螯.() 3.解释下列句子中加点实词的意思。 (1)学不可以已. (2)木直中.绳 (3)虽有槁暴 ..(4)金就砺.则利(5)而闻者彰.(6)假.舆马者(7)善假于物.也(8)用心躁.也 4.找出下列句子中的通假字并解释。 (1)虽有槁暴,不复挺者,輮使之然也通,释义:。 通,释义:。(2)则知明而行无过矣通,释义:。(3)君子生非异也通,释义:。5.古今异义词辨析 (1)君子博学 ..而日参.省乎己古义:今义: 古义:今义: (2)声非加疾.也古义:今义: (3)假.舆马者古义:今义: (4)蟹六跪.而二螯古义:今义: (5)用.心一也古义:今义: (6)金.就砺则利古义:今义: (7)蚓无爪牙 ..之利古义:今义: 6.找出词类活用的词并解释 (1)木直中绳,车輮以为轮: (2)君子博学而日参省乎己:

(3)上食埃土,下饮黄泉: (4)假舟楫者,非能水也: (5)假舆马者,非利足也: (6)用心一也: 7.一词多义意义用法辨析 顺风而呼,声非加疾也,而闻.者彰 闻博闻.强识 不能称前时之闻. 以是人多以书假.余 假君子生非异也,善假.于物也 假.有人焉,举我言复于我,亦必疑其诳 乃悟前狼假.寐,盖以诱敌 忽然抚尺一下,群响毕绝 率妻子邑人来此绝境 绝以为妙绝 佛印绝类弥勒 假舟楫者,非能水也,而绝江河 挽弓当挽强 强蚓无爪牙之利,筋骨之强 策勋十二转,赏赐百千强 乃自强步,日三四里 吾尝跂而望矣,不如登高之博见也 望日夜望将军至 先达德隆望尊 适冬之望日前后 8.文言句式 (1)蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也 (2)蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也 (3)青,取之于蓝,而青于蓝 (4)冰,水为之,而寒于水 (5)君子博学而日参省乎己 (6)蚓无爪牙之利,筋骨之强 (7)锲而不舍,金石可镂 (8)无以至千里

语文导学案 《劝学》预习(教师版) 1、能够结合课下注释及工具书熟读课文,落实重点字音; 2、能够结合课下注释及工具书落实本学案列出的重点文言知识(包括实词、虚词、通假字、句式等); 3、熟读课文,能口头翻译全文。 重点文言知识。 荀子是先秦儒家的最后代表人物,同孟子成为对立的两派。荀子倡导的性恶论是中国古代人性论的重要学说之一。荀子认为:“人之性恶,其善者伪也。”(《性恶》)与人性之恶相对,荀子认为现实生活中的善都是社会生活的结果,是对“性”的规范和约束,因而是“人为”的。 荀子的性恶论以人性有恶,强调道德教育的必要性。孟子的性善论以人性向善,注重道德修养的自觉性。二者既相对立,又相辅相成,对后世人性学说产生了重大影响。 《荀子》一书,现存32篇,大多是他所写,小部分出自其弟子之手。该书由《论语》、《孟子》的语录体,发展为有标题的论文,这标志着古代说理文的进一步成熟。他的散文说理透彻,语言质朴,多排比、比喻,气势浑厚。《劝学》是第一篇。 【要求】 (1)诵读全文。在诵读的过程中,按段落顺序,将下列重点字音在课文中注出。 (2)脱离课本,将答案写在本学案上。 第2段:木直中.( )绳 輮.以为轮( ) 槁暴..( ) 金就砺.( ) 参省.. ( ) 第3段:须臾..( ) 跂.( ) 舆.马( ) 舟楫. ( ) 第4段:跬.( )步 驽.( )马 锲.而不舍( ) 金石可镂. ( ) 螯.( ) 鳝. ( ) 二.重点文言知识 【要求】 1、诵读全文。在诵读过程中,按段落顺序,将下列重点字词句在文中注出。 【注】解释加点的字;翻译加横线的句子,句式特殊的请点明句式特点。 2、脱离课本,将答案写在本学案上。 3、小组商讨拿不准的知识点,记录下不懂的知识点。 4、自学时间:30分钟(精力集中、注重效率)

《劝学》 学习目标 1. 知识目标 掌握文中出现的大量文言实词,如“利、备、望、用、疾、致、假、绝、兴、功、强、间”等;文言常用虚词,如“于、者、而”;古今字和通假字,如“有(又)、暴(曝)、生(性)、輮(煣)、知(智)、乎(于)”等。 2. 能力目标 本课在阐述事理、论证观点时大量使用比喻论证的手法和比喻论证的特点。 了解荀子有关学习的意义、作用和学习应持有的态度的论述,明确学习的重要性以及学习必须“积累”“坚持不懈”“专心致志”的道理。 学习重难点 1掌握文中出现的大量文言实词虚词。 2本课在阐述事理、论证观点时大量使用比喻论证的手法和比喻论证的特点。 相关链接 文学文化常识 1.荀子(约公元前313-前238),名况,字卿,战国末期赵国人,曾游学于齐,当过楚国兰陵令。后来失官居家著书,死后葬于兰陵。荀子是孔孟之后最著名的儒家学者,是战国时期的思想家、教育家。他学识渊博,重实践,具有一定的朴素唯物主义思想。荀子的著作有《荀子》二十卷,共32篇。大多数是他自己的著作,一部分是他的门人写的。这部书集中反映了荀子的思想和他的文章风格。该书由《论语》《孟子》的语录体发展为有标题的论文,标志着古代说理文的进一步成熟。他的散文说理透彻、语言质朴、多排比句,又善用比喻。《劝学》是《荀子》的第一篇。本文是原文前几段的节录。 2.解题: 《劝学》的“劝”起着统领全篇的作用。 劝:“劝勉”的意思。 繁体字“勸”字,凡是用“力”作形旁的字,多数有给人们勉励的意思,如“励”、“努”等。这是“劝”的本义,而在现代汉语中,“劝”,解释为“劝阻”,词义已经转移了。作者在这篇以《劝学》为题目的文章中,勉励人们要不停止地坚持学习,只有这样才能增长知识,发展才能,培养高尚的品德。 学法指导 1.学生要借助注释、工具书,结合课文语境,理解其意义和用法,然后通过课堂点拨、完成课后“思考和练习”以及熟读、背诵,切实掌握。 2.学生应有意识地注意文言实词的古字通假、古今异义、单音词和双音词等现

《劝学》学案(2 一.学习目标: 1.分析课文第四自然段,掌握并积累重要的文言实词,虚词。 2.学习本文比喻论证,对比论证的方法。 3.明确学习的重要性,及学习必须“积累”“坚持”“专一”的道理。 二.重点难点: 1.归纳掌握“劝、中、疾、致、假、绝、兴、功强”等词义。 2.理解比喻的含义以及比喻与比喻之间的内在联系。 3.背诵全文。 三.知识链接: 《劝学》是我国古代教育史上的一篇着名作品。这篇作品极少抽象说教,而是运用譬喻和推理的方法,从不同的侧面、不同的角度去阐明学习的重要性和学习的方法。人们通过浅近明白的道理和具体生动的形象,受到启发和教育。 文章开宗明义,首先提出“学不可以已”的论点,接着从三个不同的角度,阐明了学习的重要性。一是以青胜于蓝和冰寒于水这一生活现象作为论据,说明人们必须向前人学习,后人经过坚持不懈的努力学习,取得不断进步,必然会超过前人。 二是用“木直中绳,輮以为轮”、“木受绳则直”和“金就砺则利”相比。指出客观条件变化,可以引起事物自身特性的改变。人们如果博学又能用所学到的事理时刻对照省察,就会智慧高明而不犯错误。 三是用冥思苦想不如实地去学习和登高才能望远,顺风而呼闻者彰明,以及借助舆马、舟楫等生活事例作比,从同一个角度反复说明君子利用客观条件学习的重要性。 作者还论述了学习的态度和方法:要注意知识的积累,孜孜不倦,勤奋刻苦。作者以“积土成山”和“积水成渊”、“积善成德”为衬托,阐明了想做一个学问渊博的人,必须从一点一滴做起。作者进一步用骐骥、驽马、朽木、金石两组四个比喻,论述做学问应当具有坚持不懈的精神,要脚踏实地,持之以恒。说明了滴水穿石、铁杵成针的道理。 《劝学》在写作方法上的主要特点是:作者将珠串璧连的比喻与言简意赅的议论溶为一体,契合无间,达到交相辉映的地步。文章中还善于运用大量短句、排比和对偶的句式,从正反两个方面论述了文章的主旨,呈现出错综与齐整之美,增强了全文的气势和雄辩的色彩,感染力极强。全篇语言精炼有力,干净利落,富有音乐的节奏感,对后世文学语言的发展,产生了深远的影响。 四. 学习过程: (一)学生齐背一、二、三自然段。 (二)研读第四自然段。 1.解释加点词语 风雨兴()焉而()神明自得 故不积跬步()无以()至千里 锲而()舍之金石可镂() 蚓无爪牙之()利,筋骨之()强 上()食埃土,下()饮黄泉, 用()心一也蟹六跪而()二螯 用()心躁也 2.翻译重点句子 ①积善成德,而神明自得,圣心备焉。 ②故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。

《劝学》复习学案

《劝学》复习学案 一、指出通假字并写出与之相通的字 1. 輮以为轮,其曲中规 2.虽有槁暴,不复挺者 3. 则知明而行无过矣 4.君子生非异也 二、指出古今异义,解释古义 1.輮以为轮 2.蟹六跪而二螯 3.金就砺则利 4.君子博学而参省乎已 5.而神明自得 6.非蛇鳝之穴无可寄托者 7.用心一也 8蚓无爪牙之利 三、解释下面多义词 疾 1.君有疾在腠理。《扁鹊见蔡桓公》 2.居十五年,晋景公疾。《赵氏孤儿》 3.凡牧民者,必知其疾。《管子》 4.举疾首蹙额而相告。《孟子?梁惠王下》 5.必为有窃疾矣。《公输》 6.屈平疾王听之不聪也。《屈原列传》 7.天下之欲疾其君者皆欲赴愬于王。《齐桓晋文之事》 收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

8.庞涓恐其贤于已,疾之。《孙膑》 9.老臣病足,曾不能疾走,不得见久矣。《触龙说赵太后》 10.顺风而呼,声非加疾也。《劝学》 11.草枯鹰眼疾,雪尽马蹄轻。王维《观猎》 12.君子疾没世而名不称焉。《论语》 假 1.每假借于藏书之家。《送东阳马生序》 2.愿足下假臣奇兵三万人。《井陉之战》 3.君子生非异也,善假于物也。《劝学》 4.愿大王少假借之,使得毕使于前。《荆轲》 5.假令仆伏法受诛,若九牛亡一毛,与蝼蚁何以异?《报任安书》 6.假吏常惠等募士斥候百余人俱。《苏武传》 7.乃悟前狼假寐,盖以诱敌。《狼》 8.十旬休假,胜友如云。《滕王阁序》 绝 1.余音袅袅,不绝如缕。《赤壁赋》 2.虽杀臣,不能绝也。《公输》 3.若能以吴、越之众与中国抗衡,不如早与之绝。《赤壁之战》 4.率妻子邑人来此绝境。《桃花源记》 收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

《劝学》公开课教学设计 开课教师:王世燕开课班级:高一(12)班 【三维目标】: 1.知识与技能 (1)了解《荀子》及相关知识。 (2)掌握并积累重要的文言文实词和虚词。 (3)掌握本文出现的通假字、词类活用和特殊文言句式。 (4)熟知议论文的三要素并找出本文三要素的具体内容。 2.过程与方法 (1)反复诵读,整体感知。 (2)理清文章的思路结构,分清各部分之间的关系。 (3)学习本文比喻论证、对比论证的方法,提高学生围绕中心论点合理论证的能力。 3.情感态度和价值观: (1)明确认识学习的重要性以及学习必须“积累”“坚持”“专一”的道理。 (2)理解比喻的含义以及比喻与比喻之间的内在联系。 【教学重点】 1、比喻的含义和内在的联系。 2、背诵全文,积累文言词语。 【教学难点】 掌握全文比喻代议,寓议于喻及从正反两方面反复论证的特点。 【教法与学法】 提问、思考、讨论、练习、诵读法等。 【教具准备】多媒体课件 【教学时数】第二课时

【教学过程】: 一、情境导入 近几年来,高考作文都要求写议论文或记叙文,因为议论文能考察学生活跃而敏锐的发现问题的能力,清晰而严谨的逻辑思维能力和锋利而雄辩的论辩驳诘能力。那么怎样才能写出高水平的议论文呢?今天我们就继续通过分析荀子的《劝学》来领悟议论文的写作技巧。 二、听朗读,理清文章结构 1、指名说说议论文的三要素是什么? 明确:论点、论据、论证方法 2、指名说说议论文论证角度有哪些? 明确:是什么、为什么、怎么样 (一)第1段课文分析 3、提问:本文的中心论点是什么? 明确:学不可以已。(荀子在第一段就开门见山提出中心论点) 4、讨论课文中心论点用“君子曰”引出有什么好处? 明确:用“君子曰”引出中心论点“学不可以已”,使观点更具权威性。 (补充解释:这个观点包括两个方面的意思, 一是因为学习意义很大,所以学习不能停止; 二是学习的态度和方法,就是不能停止学习。) 5、中心论点明确了以后,第二三四段与第一段是什么关系?它们分别在谈什么? 明确:二三四段是对第一段的分说,即是全文的分论点: 第二段:学习具有重大的意义; 第三段:学习具有重要的作用; 第四段:学习要采取正确的态度和方法。 (二)第2段课文互动探讨分析: 学生自读,找出本段的比喻句,教师请学生来回答(展示PPT表格) 本段一共用了5个比喻, 1、作者以青胜于蓝、冰寒于水两个比喻,说明了什么道理? 加工冷冻 明确:蓝————青水————冰 胜于寒于 生:说明事物经过一定的过程会发生变化。 师:发生什么样的变化?

学习必备欢迎下载 《劝学》 学习目标 1. 知识目标 掌握文中出现的大量文言实词,如“利、备、望、用、疾、致、假、绝、兴、功、强、间”等;文言常用虚词,如“于、者、而”;古今字和通假字,如“有(又)、暴(曝)、生(性)、輮(煣)、知(智)、乎(于)”等。 2. 能力目标 本课在阐述事理、论证观点时大量使用比喻论证的手法和比喻论证的特点。 了解荀子有关学习的意义、作用和学习应持有的态度的论述,明确学习的重要性以及学习必须“积累”“坚持不懈”“专心致志”的道理。 学习重难点 1掌握文中出现的大量文言实词虚词。 2本课在阐述事理、论证观点时大量使用比喻论证的手法和比喻论证的特点。 相关链接 文学文化常识 1.荀子(约公元前313-前238),名况,字卿,战国末期赵国人,曾游学于齐,当过楚国兰陵令。后来失官居家著书,死后葬于兰陵。荀子是孔孟之后最著名的儒家学者,是战国时期的思想家、教育家。他学识渊博,重实践,具有一定的朴素唯物主义思想。荀子的著作有《荀子》二十卷,共32篇。大多数是他自己的著作,一部分是他的门人写的。这部书集中反映了荀子的思想和他的文章风格。该书由《论语》《孟子》的语录体发展为有标题的论文,标志着古代说理文的进一步成熟。他的散文说理透彻、语言质朴、多排比句,又善用比喻。《劝学》是《荀子》的第一篇。本文是原文前几段的节录。 2.解题: 《劝学》的“劝”起着统领全篇的作用。 劝:“劝勉”的意思。 繁体字“勸”字,凡是用“力”作形旁的字,多数有给人们勉励的意思,如“励”、“努”等。这是“劝”的本义,而在现代汉语中,“劝”,解释为“劝阻”,词义已经转移了。作者在这篇以《劝学》为题目的文章中,勉励人们要不停止地坚持学习,只有这样才能增长知识,发展才能,培养高尚的品德。 学法指导 1.学生要借助注释、工具书,结合课文语境,理解其意义和用法,然后通过课堂点拨、完成课后“思考和练习”以及熟读、背诵,切实掌握。 .学生应有意识地注意文言实词的古字通假、古今异义、单音词和双音词等现2.学习必备欢迎下载 象 课前预习 【自主学习】 1.识记字音 中() 参()省( ) 须臾() 跂( )望磨砺( ) 镂()刻跬( )步

高一语文必修三《劝学》导学案 设计:潘虹时间:2014年4月20日课时安排:3课时 预习案(第一课时) 学习目标: 1、了解荀子其人及其思想。 2、充分预习课文,理解文言常用词语和句式 三更灯火五更鸡,正是男儿读书时。黑发不知勤学早,白首方悔读书迟。 上智不教而成;下愚虽教无益;中庸之人,不教不知也。 一、荀子及其思想介绍: 荀子(约公元前313—前238),名况,当时人们尊重他,称他荀卿。汉代著作因避汉宣帝刘洵讳,写作孙卿。战国末期赵国人,曾游学于齐,当过楚国兰陵令。后来失官居家著书,死后葬于兰陵。 荀子是我国古代的思想家、教育家、是先秦儒家最后的代表,朴素唯物主义思想集大成者。韩非和李斯都是他的学生。他反对迷信天命鬼神,肯定自然规律是不以人们意志为转移的,并提出“制天命而用之”的人定胜天的思想。他强调教育和礼法的作用,主张治理天下既要靠“法制”,又要重视教化兼用“礼”治,强调“行”对于“知”的必要性和后天学习的重要性,认为后天环境和教育可以改变人的本性。 荀子的著作有《荀子》二十卷。该书由《论语》、《孟子》的语录体,发展为有标题的论文,标志着古代说理文的进一步成熟。他的散文说理透彻、语言质朴、多排比句,又善用比喻。《劝学》是《荀子》的第一篇。本文是原文前几段的节录。 二、熟读课文、正音、结合书下注释翻译课文。 三、写出下列语句中的通假字 1、輮以为轮/輮使之然也:“輮”同“煣”,以火烘木,使其弯曲。 2、虽有槁暴:“有”同“又”。 3、虽有槁暴:同“曝”,晒干。 4、则知明而行无过矣:“知”同“智”,智慧。 5、君子生非异也:“生”同“性”,资质,禀赋。 四、利用《语文基础知识手册》,熟记掌握以下文言虚词 之、而、以(复习上课)焉(461页)于(463页)者(464页) 五、通读课文,写出以下虚词的用法与意义。1、者 假舟揖者,非能水也。特殊指示代词,组成名词性结构,表示“……的人或事物”。虽有槁暴,不复挺者,輮使之然也。表示略作停顿,并提示下面要说的原因。 2、焉 积土成山,风雨兴焉;(兼词:于之) 积善成德,而神明自得,圣心备焉(句末语气词) 3、于: 青,取之于蓝而青于蓝;(从;比) 冰,水为之而寒于水(比) 君子生非异也,善假于物也。(向、对) 4、之 青,取之于蓝而青于蓝(代词,代靛青) 不如登高之博见也(主谓之间,取消独立性) 不如须臾之所学也(助词,用于主谓之间) 锲而舍之,朽木不折(代词,代朽木) 蚓无爪牙之利,筋骨之强(定语后置的标志) 非蛇鳝之穴无可寄托者(助词“的”) 5、而 青,取之于蓝而青于蓝(转折) 君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。(递进) 吾尝终日而思矣(修饰) 假舟楫者,非能水也,而绝江河(转折) 积善成德,而神明自得,圣心备焉(因果) 锲而舍之,朽木不折(假设) 蟹六跪而二螯(并列) 6、以 木直中绳,輮以为轮(介词:把) 故不积跬步,无以至千里(连词:用来)

高一语文学案 第一单元开启智慧之门 《劝学》学案 【课标点击】 知识教育目标: 1.掌握、积累“劝、学、青、中、疾、致、假、绝、兴、功、强、用”12 个文言常用实词;学 习“于、者、而”3个文言常用虚词; 学习、复习课文中其他文言虚实词。 2. 掌握课文出现的“有(又)、暴(曝)、生(性)、輮(煣)、知(智)”等通假字、词类活 用和文言特殊句式。 3.掌握本文的论证方法:比喻论证、正反对比论证。 能力训练目标: 1.在理解基础上熟读成诵的能力,培养阅读文言文的语感。 2.理解文言词语和句式的能力。 3.理清文章思路,把握中心的能力。 德育教育目标: 借鉴荀子有关学习的意义和学习态度的论述,掌握正确的学习方法,明确学习应持有的正确态度。 课内知识精粹 文学文化常识 荀子(约公元前313-前238),名况,字卿,战国末期赵国人,曾游学于齐,当过楚国兰陵令。 后来失官居家著书,死后葬于兰陵。荀子是孔孟之后最著名的儒家学者,是战国时期的思想家、教育家。他学识渊博,重实践,具有一定的朴素唯物主义思想。荀子的著作有《荀子》二十卷,共32篇。大多数是他自己的著作,一部分是他的门人写的。这部书集中反映了荀子的思想和他的文章风格。该书由《论语》《孟子》的语录体发展为有标题的论文,标志着古代说理文的进一步成熟。他的散文说理透彻、语言质朴、多排比句,又善用比喻。《劝学》是《荀子》的第一篇。本文是原文前几段的节录。 【积累平台】 1.给下列加点的字注音并注意字形 其曲中.( )规槁暴.( ) 輮.( )使之然也 金就砺.( )则利参省.( ) 跂.( )而望舟楫.( ) 蛟.( )龙跬.( )步骐骥 ..( )( ) 驽.马( )锲.( )而不舍金石可镂.( ) 埃.( )土 2.重点文言词 指出下面句子中加点词的意义 (1)劝.学(2)学不可以已. (3)冰,水为.之(4)木直中.绳 (5)金就.砺则利(6)君子博学而日参省 ..乎己、 (7)吾尝跂.而望矣(8)假.舟楫者 (9)而绝.江河(10)积土成山,风雨兴焉. (11)故不积跬.步(12)假舟楫者,非能水.也 (13)驽马十驾.,功.在不舍、 (14)声非加疾.也,而闻者彰.、 3.重点文言虚词 指出下列虚词的用法和意义。 ①青,取之于蓝 于②冰,水为之,而寒于水 ③君子生非异也,善假于物也 ①青,取之于蓝,而青于蓝 ②君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣 而③吾尝终日而思矣 ④吾尝跂而望矣 ⑤锲而不舍,金石可镂 ⑥蟹六跪而二螯 ⑦登高而招,臂非加长也 ⑧而见者远而闻者彰而致千里而绝江河 ⑨顺风而呼 4.通假字 指出下列句中的通假字 (1)虽有槁暴,不复挺者,輮使之然也,。

编者:刘晓斌审核:使用者:高一年级时间:周 1 春 我 开 口 , 我 表 达 。 我 交 流 , 我 收 获! 第九课劝学 【学习目标】 1. 掌握、积累“劝、学、青、中、疾、致、假、绝、兴、功、强、用”12个文言常用实词;学习“于、者、而”3个文言常用虚词;学习、复习课文中其他文言虚实词;熟记“有(又)、暴(曝)、生(性)、輮(煣)、知(智)、乎(于)”等古今字和通假字。 2. 学习以喻代议、寓议于喻的设喻方法。 3. 理解从三个角度论述中心论点的方法。 【学习重点】 掌握、积累“劝、学、青、中、疾、致、假、绝、兴、功、强、用”12个文言常用实词;学习“于、者、而”3个文言常用虚词;学习、复习课文中其他文言虚实词;熟记“有(又)、暴(曝)、生(性)、輮(煣)、知(智)、乎(于)”等古今字和通假字。 【学习难点】 1. 学习本文比喻论证、对比论证的方法,提高围绕中心论点合理论证的能力。 2. 理解从三个角度论述中心论点的方法。 【使用说明与学法指导】 1、加强朗读,在自主学习的基础上熟读成诵,借助《古汉语常用字字典》疏通文意。 2、摘录自学难点,组内交流互助解答 3、将组内合作解决不了的难点归纳到小组长处,由学科班长统一整理,在课堂上师生共同探究。自主学习——建立自信,克服畏惧,尝试新知 第一学时 学习目标:了解作者; 整体感知全文内容结构 掌握1-2段的文言现象,如多义实词、虚词、通假字、词类活用、特殊句式。一、走近作者: 荀子(约公元前313—前238)名况字卿,战国末期赵 国人,曾游学于齐,当过楚国兰陵令。后来失官居家著书,死后 葬于兰陵。 荀子是我国古代的思想家、教育家、是先秦儒家最后的代表, 朴素唯物主义思想集大成者。韩非和李斯都是他的学生。他反对 迷信天命鬼神,肯定自然规律是不以人们意志为转移的,并提出 “制天命而用之”的人定胜天的思想。他强调教育和礼法的作用, 主张治理天下既要靠“法制”,又要重视教化兼用“礼”治,强 调“行”对于“知”的必要性和后天学习的重要性,认为后天环 境和教育可以改变人的本性。 荀子的著作有《荀子》二十卷。该书由《论语》、《孟子》的语录 体,发展为有标题的论文,标志着古代说理文的进一步成熟。他的散文说理透彻、语言质朴、多排比句,又善用比喻。《劝学》是《荀子》的第一篇。本文是原文前几段的节录。 概括作者:荀子,名,时期国人。荀子是我国古代的家、家、 是先秦家最后的代表,思想集大成者。他反对 肯定,并提出的思想。强调

《劝学》学案 【教学目标】 1、了解《荀子》及相关知识。 2、掌握本文出现的通假字、词类活用和特殊文言句式。 3、学习本文比喻论证、对比论证的方法,提高学生围绕中心论点合理论证的能力。【教学重点】文言实词的识记、理解;比喻的含义和内在联系。【教学难点】文中比喻的含义和内在联系【内容分析】《劝学》是荀子的代表作之一,是《荀子》的第一篇。内容分前后两部分。前部分着重阐明学习的重要性,后部分着重阐明学习方法。课文节选自前部分。作者从不同方面论述了学习的重要和必要,从而勉励人们要不停止地坚持学习,只有这样,才能增长知识,发展才能,培养高尚品德。因此,“劝”在本文是“劝勉、鼓励”的意思。所以题意是“劝勉、鼓励人们勤奋学习”。【预习要求】 1、熟读课文,掌握字音木直中()绳輮()以为轮虽有()槁()暴()金就砺()则利参省()()知()明而行无过须臾()()跂()彰()舆()马生()非异跬()步骐骥()()驽马()锲()而不舍朽木不折()镂()螯()蛇鳝() 2、解释词义青,取之于()蓝,而青于蓝。君子生非异也,善假于()物也。假舟楫者(),非能水也,而绝江河。虽有槁暴,不复挺者(),輮使之然也。知明而()行无过矣。吾尝终日而()思矣。假舆马者,非利足也,而()致千里。积善成德,而()神明自得,圣心备焉。虽有( )槁暴( ),不复挺者。 345 2019-10-17 【教学目标】 1、了解《荀子》及相关知识。 2、掌握本文出现的通假字、词类活用和特殊文言句式。 3、学习本文比喻论证、对比论证的方法,提高学生围绕中心论点合理论证的能力。【教学重点】文言实词的识记、理解;比喻的含义和内在联系。【教学难点】文中比喻的含义和内在

孙权劝学导学案 (2018.3)(教师版)主备教师:习志国课型:讲读课 【学习目标】 1、了解与课文相关的作品及人物。 2、学会使用工具书理解文言词语,学习疏通文言句意的方法。 3、理解课文的内容并有自己的感悟,体会文中人物的性格特点。 4、感受人物的说话技巧。 【学习重点】 1、学会理解文言词语,掌握疏通文言句意的方法。 【学习难点】 2、掌握疏通文言句意的方法。 【知识链接】 1、有关文中人物 鲁肃:(172-217)三国时吴国名将、政治家。字子敬,临淮东城人。出身士族,为孙权所敬重。主张联刘抗曹,助周瑜大破曹军于赤壁。周瑜死后,代领其军,继续与刘备维持和好关系。 吕蒙:(178-219),字子命,三国时吴国名将。他接受孙权劝告,多读史书、兵书,长进甚快。鲁肃卒,代领其军,袭破关羽,占领荆洲。不久病故。 孙权:(182-252)即吴大帝。三国时吴国的建立者。字仲谋,吴郡富春人。208年与刘备联合,大败曹操于赤壁。222年夷陵战役,吴军大败蜀汉军队。229年称帝于武昌,后迁都建邺 230年派将军卫温到达夷州(今台湾),加强了与夷州的联系。 2、有关《资治通鉴》的信息:《资治通鉴》:是司马光主持编纂的中国历史上第一部编年体通史,记载了从战国到五代共1362年间的史事。对史料取舍慎重,考证详密。其中像《赤壁之战》、《淝水之战》都成为历史散文的名篇。神宗以其“鉴于往事,有资于治道”,命名为《资治通鉴》,即为统治阶级提供政治借鉴。 3、《孙权劝学》中出现了两个沿用至今的成语,你知道是下面的哪两个么?下面众多成语都是出自于《资治通鉴》。 吴下阿蒙刮目相待请君入瓮口蜜腹剑桃李满天下冰山难靠风声鹤唳,草木皆兵【自主学习】 1、选出加粗词解释全对的一组[ ] ①A.初,权谓吕蒙曰(起初) B.孤岂欲卿治经为博士邪(学位名) C.及鲁肃过寻阳(到) ②A.蒙辞以军中多务(推辞) B.卿今者才略(才干和谋略) C.见往事耳(知道) ③A.但当涉猎(渡河打猎) B.孙权劝学(规劝) C.权曰(权且) 答案: ② 2、选出加粗字解释有误的一项[ ] ①蒙辞以军中多务(介词,拿、用)

《劝学》学案()及答案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

《劝学》学案(2 一.学习目标: 1.分析课文第四自然段,掌握并积累重要的文言实词,虚词。 2.学习本文比喻论证,对比论证的方法。 3.明确学习的重要性,及学习必须“积累”“坚持”“专一”的道理。 二.重点难点: 1.归纳掌握“劝、中、疾、致、假、绝、兴、功强”等词义。 2.理解比喻的含义以及比喻与比喻之间的内在联系。 3.背诵全文。 三.知识链接: 《劝学》是我国古代教育史上的一篇著名作品。这篇作品极少抽象说教,而是运用譬喻和推理的方法,从不同的侧面、不同的角度去阐明学习的重要性和学习的方法。人们通过浅近明白的道理和具体生动的形象,受到启发和教育。 文章开宗明义,首先提出“学不可以已”的论点,接着从三个不同的角度,阐明了学习的重要性。一是以青胜于蓝和冰寒于水这一生活现象作为论据,说明人们必须向前人学习,后人经过坚持不懈的努力学习,取得不断进步,必然会超过前人。 二是用“木直中绳,輮以为轮”、“木受绳则直”和“金就砺则利”相比。指出客观条件变化,可以引起事物自身特性的改变。人们如果博学又能用所学到的事理时刻对照省察,就会智慧高明而不犯错误。 三是用冥思苦想不如实地去学习和登高才能望远,顺风而呼闻者彰明,以及借助舆马、舟楫等生活事例作比,从同一个角度反复说明君子利用客观条件学习的重要性。 作者还论述了学习的态度和方法:要注意知识的积累,孜孜不倦,勤奋刻苦。作者以“积土成山”和“积水成渊”、“积善成德”为衬托,阐明了想做一个学问渊博的人,必须从一点一滴做起。作者进一步用骐骥、驽马、朽木、金石两组四个比喻,论述做学问应当具有坚持不懈的精神,要脚踏实地,持之以恒。说明了滴水穿石、铁杵成针的道理。 《劝学》在写作方法上的主要特点是:作者将珠串璧连的比喻与言简意赅的议论溶为一体,契合无间,达到交相辉映的地步。文章中还善于运用大量短句、排比和对偶的句式,从正反两个方面论述了文章的主旨,呈现出错综与齐整之美,增强了全文的气势和雄辩的色彩,感染力极强。全篇语言精炼有力,干净利落,富有音乐的节奏感,对后世文学语言的发展,产生了深远的影响。 四. 学习过程: (一)学生齐背一、二、三自然段。 (二)研读第四自然段。 1.解释加点词语 风雨兴()焉而()神明自得 故不积跬步()无以()至千里 锲而()舍之金石可镂() 蚓无爪牙之()利,筋骨之()强 上()食埃土,下()饮黄泉, 用()心一也蟹六跪而()二螯 用()心躁也 2.翻译重点句子 ①积善成德,而神明自得,圣心备焉。 ②故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。

《劝学》第一课时 学习目标:了解作者; 整体感知全文内容结构 掌握1-2段的文言现象,如多义实词、虚词、通假字、词类活用、特殊句式。 一、走近作者: 荀子(约公元前313—前238)名况字卿,战国末期赵国人,曾游学于齐,当过楚国兰陵令。后来失官居家著书,死后葬于兰陵。 荀子是我国古代的思想家、教育家、是先秦儒家最后的代表,朴素唯物主义思想集大成者。韩非和李斯都是他的学生。他反对迷信天命鬼神,肯定自然规律是不以人们意志为转移的,并提出“制天命而用之”的人定胜天的思想。他强调教育和礼法的作用,主张治理天下既要靠“法制”,又要重视教化兼用“礼”治,强调“行”对于“知”的必要性和后天学习的重要性,认为后天环境和教育可以改变人的本性。 荀子的著作有《荀子》二十卷。该书由《论语》、《孟子》的语录体,发展为有标题的论文,标志着古代说理文的进一步成熟。他的散文说理透彻、语言质朴、多排比句,又善用比喻。《劝学》是《荀子》的第一篇。本文是原文前几段的节录。 二、写作背景 荀子很强调教育和礼法的作用,主张治理天下既要靠“法制”,又要重视教化兼用“礼”治,强调“行”对于“知”的必要性和后天学习的重要性,认为后天环境和教育可以改变人的本性。他从人性恶的观点出发,说明人的知识、道德不是先天赋予的,而是后天经过学习、教育逐步培养的。因此他特别强调后天的学习,把学习作为改造人性的根本方法。他写《劝学》就是为了勉励人们“积善成德”,成为君子。 三、解题: 《劝学》的“劝”起着统领全篇的作用。劝,是“劝勉”的意思。 作者在这篇以《劝学》为题目的文章中,勉励人们要不停止地坚持学习,只有这样才能增长知识,发展才能,培养高尚的品德。 知识链接 比喻论证 比喻论证是用_比喻__来说明道理的论证方法,即用人们容易理解的浅显的事物或道理来说明不容易理解的事物或道理。恰当的比喻可使文章形象生动,深入浅出。 五.整体感知 1.通读全文,确认以下字词的读音 靛青()中()舆()有()槁暴()、砺()参省()须臾()跂()舟楫() 跬()骐骥()驽()锲()镂()蟮()螯() 2.本文的中心论点是什么?围绕中心论点,作者是从哪几个方面来论述的? 第一段:文章开头就提出了中心论点:学不可以已。 第二段:论述学习的意义(重要性)。 第三段:论述学习的作用,强调君子之所以能够超过一般人,并非先天素质优于别人,而是后天善于学习的结果。 第四段:论述学习的方法和态度。提出了三点要求:一是善于积累,二是坚持不懈,三是用心专一。 3、熟读课文1-2段 (1)指出加点词语的意思或用法。

高一语文《劝学》导学案 时间:2019.4.16 命题人:阙艳丽 学科素养: 文化传承与理解:1.了解荀子的教学思想 2.体会荀子的语言特色 思维发展与提升:领会荀子的唯物主义思想和教育思想 第一课时一、学习目标: 1.熟读课文,弄清字音,把握文章内容。 2. 掌握并积累重要的文言实词,虚词。 3.学习本文比喻论证,对比论证的方法。 二、重点难点: 1.归纳掌握“劝、中、疾、致、假、绝、兴”等词义。 2.背诵课文前三段。 三、知识链接: 1.作者介绍(结合注释①) 荀子(约公元前313一前238)名况字卿,战国末期赵国人,曾游学于齐,当过楚国兰陵令。后来失官居家著书,死后葬于兰陵。 荀子是我国古代的思想家、教育家,是先秦儒家最后的代表,朴素唯物主义思想集大成者。韩非和李斯都是他的学生。他反对迷信天命鬼神,肯定自然规律是不以人们意志为转移的,并提出“制天命而用之”的人定胜天的思想。他强调教育和礼法的作用,主张治理天下既要靠“法制”,又要重视教化兼用“礼”治,强调“行”对于“知”的必要性和后天学习的重要性,认为后天环境和教育可以改变人的本性。 荀子的著作有《荀子》二十卷。该书由《论语》、《孟子》的语录体,发展为有标题的论文,标志着古代说理文的进一步成熟。他的散文说理透彻、语言质朴、多排比句,又善用比喻。《劝学》是《荀子》的第一篇。本文是原文前几段的节录。 2.题解劝学》是《荀子》第一篇,“劝”是“劝勉”的意思。《劝学》论述了学习的意义、作用、方法和态度,反映了先秦儒家在教育方面的某些正确观点,也体现了作为先秦诸子思想集大成者的荀子文章的艺术风格。 四. 学习过程:(一)1.学生诵读课文,给下列字注音 木直中()绳輮( )以为轮虽有槁暴()金就砺()则利 须臾()之所学跂()而望矣假舆()马者假舟楫楫()者 蛟()龙生焉不积跬()步骐()骥()一跃驽()马十驾, 锲()而不舍金石可镂()六跪而二螯()非蛇鳝()之穴 (二)速读课文,把握结构 本文一共4段,是围绕那句话展开的?每段的内容各是什么?(学法指导:本文是议论文,可以从文体结构特点角度引导学生思考。) (三)把握概括主旨(四)研读课文第一、二段,完成下列问题 1.解释下列词语 学不可以已()取之于()蓝而青于()蓝木直中()绳輮()以为轮虽有()槁暴() 金就()砺()则利博学()而()日参省乎己知明而()行无过()矣 2.翻译重点句子 ①木直中绳,輮以为轮,其曲中规;虽有槁暴,不复挺者,輮使之然也。 ②君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。 3.文段分析思考 ①第一段在全文中的地位和作用是什么? ②第二段运用了什么样的论证方法?分解比喻句的含义,分析与中心论点的关系。 ③第二段哪句话回答了“学不可以已”?(用原话回答) 4.背诵第一、二自然段。 (五)研读第三自然段,积累文言字词句式。1.解释加点词语 终日而()思须臾之()所学跂而()望矣登高而()招 而()见者远假()舆马者而致()千里非能水()也 而绝()江河生()非异也 2.翻译下列语句 ①假舆马者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而绝江河。 ②君子生非异也,善假于物也。 3.文段分析思考 ①本段是从那个角度说“学不可以已”的?作者用了哪些比喻来说明? ②本段哪句话回答了“学不可以已”?(用原话回答) 4.背诵第三自然段。 第二课时 一.学习目标: 1.分析课文第四自然段,掌握并积累重要的文言实词,虚词。 2.学习本文比喻论证,对比论证的方法。 3.明确学习的重要性,及学习必须“积累”“坚持”“专一”的道理。 二.重点难点: 1.归纳掌握“劝、中、疾、致、假、绝、兴、功强”等词义。 2.理解比喻的含义以及比喻与比喻之间的内在联系。 3.背诵全文。 三.学习过程: (一)学生齐背一、二、三自然段。 (二)研读第四自然段。1.解释加点词语 风雨兴()焉而()神明自得故不积跬步()无以()至千里而()舍之金石可镂()蚓无爪牙之()利,筋骨之()强 上()食埃土,下()饮黄泉,用()心一也蟹六跪而()二螯用()心躁也2.翻译重点句子 ①积善成德,而神明自得,圣心备焉。

《劝学》教案学案 [教学目标] 一、知识教育目标: 1.掌握、积累“劝、已、就、中、疾、致、假、绝”等文言常用实词;学习“于、者、而、然、焉”等文言常用虚词;学习、复习课文中其他文言虚实词。 2.掌握课文出现的“有(又)、暴(曝)、生(性)、輮(煣)、知(智)”等通假字、词类活用和文言特殊句式。 3.掌握本文的论证方法:比喻论证、正反对比论证。 二、能力训练目标: 1.在理解基础上熟读成诵的能力,培养阅读文言文的语感。 2.理解文言词语和句式的能力。 3.理清文章思路,把握中心的能力。 三、德育教育目标: 借鉴荀子有关学习的意义和学习态度的论述。 [教学重难点]熟读成诵 [教学过程] 一.能举出几个历史上勤学苦读的事例吗?(积累活动一) 提示:头悬梁(孙敬)锥刺股(苏秦)凿壁偷光(匡衡)映雪夜读(孙康)闻鸡起舞(祖逖)[正面] 伤仲永[反面] 二.能说出几句劝勉学习的格言吗?(积累活动二) 提示:学而不厌,侮人不倦。 黑发不知勤学早,白首方悔读书迟。 学如驾车登山,不进则退。 莫等闲,白了少年头,空悲切。 今天我们就来学习激励学习方面的一篇美文。 三.作者简介 荀子,战国末期赵国思想家、教育家。名况,时人尊称他为荀卿。曾游学于齐,后三为祭酒,继赴楚国,由春申君任命为兰陵令,著作终老其地。韩非和李斯都是他的学生。 《荀子》一书共20卷,现存32篇,大部分为荀子所作,少数出自其弟子之手。《劝学》是《荀子》的第一篇。 四.教师范读或听文本朗读录音。 五.学生自读。 六.文本解读。 (一)第一二段: 1.提领重点词句。 重点词:已于輮有中然就参省知 重点句:故木受绳则直,金就砺则利,君子博学而参省乎己,则知明而行无过矣。

《劝学》导学案 【学习目标】 1.熟读并背诵课文,掌握、积累“绝、疾、假、望”等文言常用实词和“于、焉、而”3个文言常用虚词;熟记“有(又)、暴(曝)、生(性)、輮(煣)、知(智)、乎(于)”等古今字和通假字。 2.理解从三个角度论述中心论点的方法。 3.学习以喻代议、寓议于喻的设喻方法。 4.借鉴荀子有关学习的意义和学习态度的论述,探究作者的思想观点。 【使用说明】 1.第一课时落实学习目标1-2,能翻译全文,根据图解试背全文。 2.第二课时落实学习目标3-4,理解文章内容及了解设喻的特点。根据图解试背全文。 3.第三课时解决学案《拓展提升》《巩固提升》P28 29 【知识导学】 1.关于作者写作背景见《南方新课堂》P48 2.关于比喻论证 比喻论证是一种用具体、生动、形象的事物作比喻,来证明较抽象道理的论证方法。比喻是用相似的事物打比方的修辞方法。被比方的事物叫“ 本体” ,用来打比方的事物叫“ 喻体” ,联系二者的词语叫“ 喻词”(像、是、如等)。用来作为喻体的事物,应当是为大家所熟悉的、具体的、浅显的,这样,才能既通俗又生动地说明另一个事物。比喻应当贴切、自然,要能恰到好处地说明被论证事物的特点。如可以把教师比喻成蜡烛、春蚕,说明他们无私地献出自己的一切,却不能将他们比喻成能使别人干净起来,可他们自己却像越来越脏的抹布、扫帚,这样运用比喻法,叫“引喻失义”,应当注意。因为比喻的双方缺乏本质上的内在联系,所以任何比喻都是有缺陷的。要完整、深刻地论述一个问题,不能仅靠几个比喻,应把它和例证法、分析法等结合起来使用。比喻论证不是议论文写作的主要论证方法,要求慎重使用。 【基础演练】 一.完成《南方新课堂》P48-49 基础练习。 二.补充完成以下内容。 1.名句默写填空。 (1)(2009江苏高考)______________,不如登高之博见也。 (2)(2009福建高考)故木受绳则直,______________。 (3)(2009天津高考)______________,不如须臾之所学也。 (4)(2009全国高考Ⅱ)______________,______________;不积小流,无以成江海。骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,______________。 (5)____________,不复挺者,____________。 (6)____________,非利足也,____________;假舟楫者,______________,______________。 (7)______________,朽木不折;____________,______________。蚓无爪牙之利,筋骨之强,____________,____________,用心一也。 2.结合已学知识,说明加点虚词的意义和用法. (1)“而”字主要有下列用法,后边句中的“而”属哪种用法,请把相应的用法的序号填在句后的括号里。 a.连词,表并列关系。 b.连词,表递进关系。 c.连词,表转折关系。 d.连词,表因果关系。 e.连词,表顺承关系。 f.连词,表修饰关系 ①青,取之于蓝而青于蓝(C) ②君子博学而日参省乎已( b) ③吾尝终日而思矣(f)