附件1

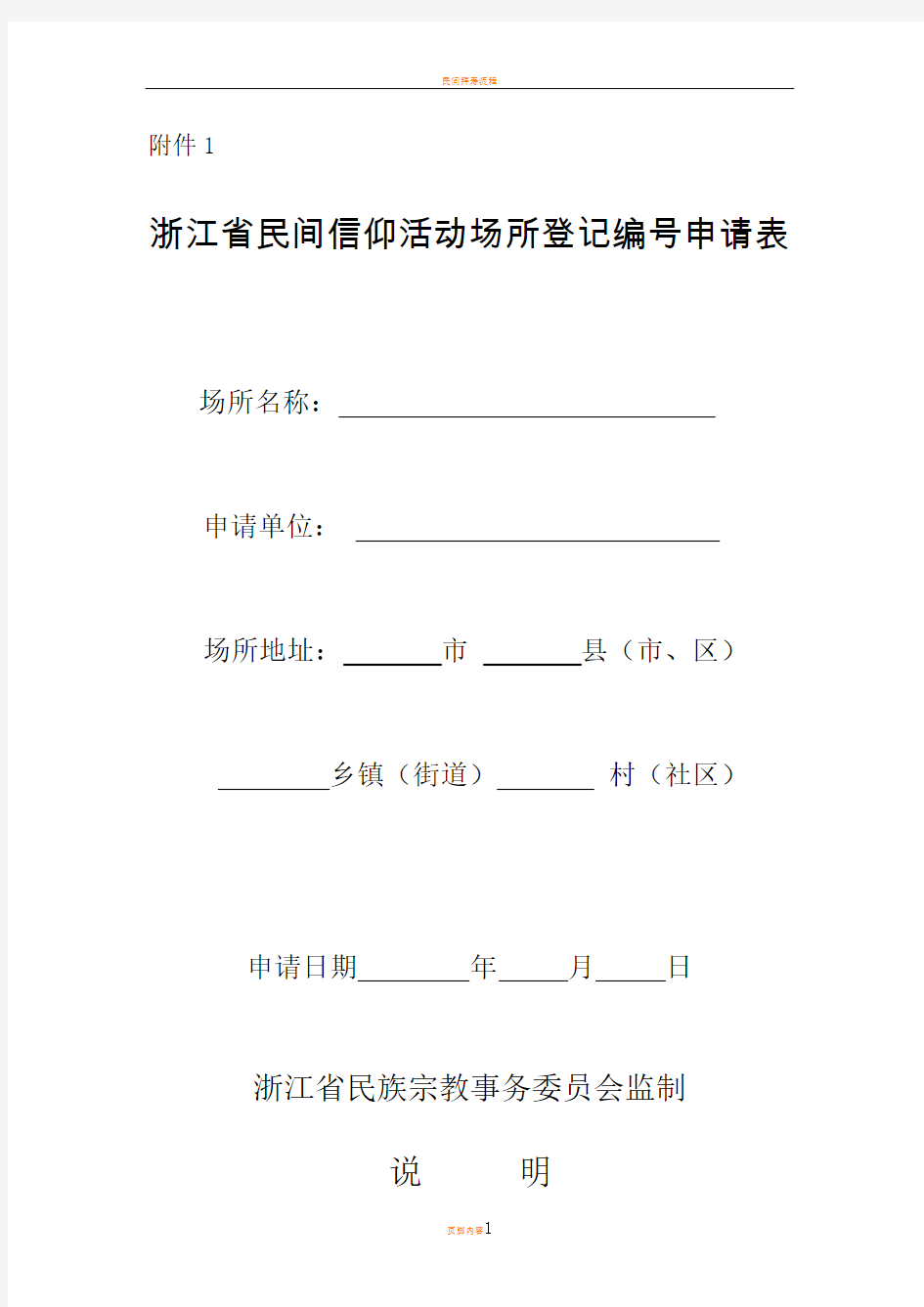

浙江省民间信仰活动场所登记编号申请表场所名称:

申请单位:

场所地址:市县(市、区)

乡镇(街道)村(社区)申请日期年月日

浙江省民族宗教事务委员会监制

说明

一、本表所填写内容须真实无误。

二、表中需选择的栏目,在选定的项目后的方框内打“√”。

三、本表一式二份,履行完登记编号程序后,由县(市、区)人民政府宗教事务部门、乡镇(街道)分别留存。

四、申请单位为场所所在村(社区)村民(居民)委员会。

五、递交本表的同时,还须提交以下材料:

1、拟登记编号的民间信仰活动场所情况说明(主要包括历史沿革、道德传承、文化内涵、活动情况、服务社会情况等);

2、民主管理组织的情况说明;

3、管理组织成员的居民身份证复印件、无不良记录证明;

4、村民(居民)委员会出具并经乡镇(街道)核实的场所土地和建筑物使用权无争议的证明;

5、反映民间信仰活动场所现状面貌的图片(数码照片为JPEG格式,像数为800×600);

6、需要提供的其他有关材料。

六、办理程序为:场所管理组织填写申请表并提交相关材料,交村民(居民)委员会;村民(居民)委员会核实并补充材料后制作电子文档,将纸质材料和电子文档交乡镇(街道);乡镇(街道)核实、公示无异议后,将申请表内页内容以及相关材料录入浙江省宗教信息管理系统,并报县(市、区)政府宗教事务部门;县(市、区)政府宗教事务部门核实申请表内容并签署意见,确认申请材料查收齐全,确认申请表内页内容已准确录入浙江省宗教信息管理系统,并得到设区市政府宗教事务部门确认后,给予登记编号,发放登记编号证书。

浙江省民间信仰活动场所登记编号申请表(内页)

场所管理组织成员情况

申请单位提交的材料清单查收情况:纸质电子(作为场所档案目录)

1、拟登记编号的民间信仰活动场所情况说明;□□

2、民主管理组织的情况说明;□□

3、管理组织成员的居民身份证复印件;□□

4、无不良记录证明;□□

5、村民(居民)委员会出具并经乡镇(街道)

核实的场所土地和建筑物使用权无争议的证明;□□6、反映民间信仰活动场所现状面貌的图片;□□

7、需要提供的其他有关材料。□□

民间信仰 民间信仰是指民众自发地对具有超自然力的精神体的信奉与尊重。它包括原始宗教在民间的传承、人为宗教在民间的渗透、民间普遍的俗信以及一般的民众迷信。 民间信仰是一个笼统的概念,将民间信仰单独作为一个概念,考虑到它对应于一个官方宗教而存在,而且也因为它有别于制度化的宗教,这一文化体系包括信仰、仪式和象征3 个不可分开的体系。 从意识形态上讲,它是非官方的文化;从文化形态上讲,它重在实践、较少利用文本并以地方的方言形式传承;从社会力量上讲,它受社会中的多数(即农民)的支撑并与民间的生活密不可分。 在长期的历史过程中,传统的信仰、仪式和象征不仅影响着占中国社会大多数的一般民众的思维方式、生产实践、社会关系和政治行为,还与上层建筑和象征体系的构造形成微妙的冲突和互补关系。因而,民间的信仰、仪式和象征的研究,不仅可以提供一个考察中国社会——文化的基层的角度,而且对于理解中国社会——文化全貌有重要的意义。 中国民间信仰主要是指俗神信仰,就是说,是非宗教信仰。这种信仰在中国具有悠久的历史,而且比佛教信仰和道德信仰更具有民间的特色。中国民间的俗神信仰的一个典型特征,就是把传统信仰的神灵和各种宗教的神灵进行反复筛选、淘汰、组合,构成一个杂乱的神灵信仰体系。不问各路神灵的出身来历,有灵就香火旺。这鲜明地反映了中国世俗信仰的多元性和功利性。所以说,中国民间信仰具有多教合一,多神崇拜的特点。 “中国民间信仰”指的是流行在中国民众间的神、祖先、鬼的信仰;庙祭、年度祭祀和生命周期仪式;血缘性的家族和地域性庙宇的仪式组织;世界观和宇宙观的象征体系。 民间的信仰、仪式和象征这一系列的文化现象具有双重特性:一方面,它们颇类似于原始巫术和万物有灵论的遗存并且与“世俗生活”分不开;另一方面,它们又与宗教现象有相当多的类似之处。因而,虽然汉学家、人类学者在具体的调查研究过程中都十分重视民间文化模式,但是他们不可避免地对民间中国是否存在“一个宗教”这一问题存在很大的争议。 在传统中国,无论是政府、士大夫还是宗教实践者,都未曾采用过“民间宗教”这个名称来描述一般民众的信仰、仪式和象征体系。封建政府对民间的宗教式活动采用的是自相矛盾的态度:一方面,为了避免民间非官方意识形态的发展,对民间的祭祀活动实行排斥的政策;另一方面,为了创造自己的象征并使之为民间接受,有时选择性地对民间象征加以提倡。这种“分而治之”的政策,当然导致官方对民间信仰的系统化意义的否定。接受儒家哲学和宋明理学的士大夫,只支持“孝道”和一定范围的祭祖,对民间的神、鬼、灵、物崇拜等等多取否定的态度,更不用说他们会承认民间信仰为“宗教”了。相比政府和士大夫,与民间社会有密切联系的民间佛教徒和道士,因依赖民间的祭祀和巫术活动为生,所以对民间的“神圣行为”较为支持。但是,他们不承认其宗教体系的所在,而是把后者当成比他们自己的宗教体系低等的仪式看待。作为民间信仰的主要实践者的一般民众,因为缺乏自我界定的力量并且视自己的宗教活动为世俗生活的一部分,所以也不把它们看成“宗教”。 把中国民间的信仰行为看成宗教体系的主张有两个来源: 其一,是汉学家德格如特的古典文本与仪式的关系的分析; 其二,是后来在社会人类学界发展起来的功能主义学说。

附件1 浙江省民间信仰活动场所登记编号申请表场所名称: 申请单位: 场所地址:市县(市、区) 乡镇(街道)村(社区)申请日期年月日 浙江省民族宗教事务委员会监制 说明

一、本表所填写内容须真实无误。 二、表中需选择的栏目,在选定的项目后的方框内打“√”。 三、本表一式二份,履行完登记编号程序后,由县(市、区)人民政府宗教事务部门、乡镇(街道)分别留存。 四、申请单位为场所所在村(社区)村民(居民)委员会。 五、递交本表的同时,还须提交以下材料: 1、拟登记编号的民间信仰活动场所情况说明(主要包括历史沿革、道德传承、文化内涵、活动情况、服务社会情况等); 2、民主管理组织的情况说明; 3、管理组织成员的居民身份证复印件、无不良记录证明; 4、村民(居民)委员会出具并经乡镇(街道)核实的场所土地和建筑物使用权无争议的证明; 5、反映民间信仰活动场所现状面貌的图片(数码照片为JPEG格式,像数为800×600); 6、需要提供的其他有关材料。 六、办理程序为:场所管理组织填写申请表并提交相关材料,交村民(居民)委员会;村民(居民)委员会核实并补充材料后制作电子文档,将纸质材料和电子文档交乡镇(街道);乡镇(街道)核实、公示无异议后,将申请表内页内容以及相关材料录入浙江省宗教信息管理系统,并报县(市、区)政府宗教事务部门;县(市、区)政府宗教事务部门核实申请表内容并签署意见,确认申请材料查收齐全,确认申请表内页内容已准确录入浙江省宗教信息管理系统,并得到设区市政府宗教事务部门确认后,给予登记编号,发放登记编号证书。 浙江省民间信仰活动场所登记编号申请表(内页)

场所管理组织成员情况 申请单位提交的材料清单查收情况:纸质电子(作为场所档案目录) 1、拟登记编号的民间信仰活动场所情况说明;□□ 2、民主管理组织的情况说明;□□ 3、管理组织成员的居民身份证复印件;□□ 4、无不良记录证明;□□ 5、村民(居民)委员会出具并经乡镇(街道)

XXXX关于乱建坟墓、乱滥建寺观教堂等民间信仰宗教活动场所的治理工作开展情况汇报 针对乱建坟墓、乱滥建寺观教堂等民间信仰宗教场所的治理工作,我街道结合自身实际,针对辖区范围内的高速公路沿线裸露地表坟墓为主的整治范围,以及乱滥建寺观教堂等民间信仰宗教场所制定了一系列有针对性的措施,切实加大了整治力度,扎实推进生态墓地建设,努力使我街道殡葬改革工作步入规范化渠道,并对上一阶段乱建寺观教堂及民间信仰活动场所的调查摸底情况进行了梳理。现将开展的情况简要汇报如下: 一是贯彻会议精神,明确工作职责。8月5日会议结束后,我街道立即立即于8月5日下午3:30召开了街道、社区(村)干部工作会议,街道两委成员、工作站站长、社区、村、经联社书记主任参加了会议。在会上认真传达了县委有关文件精神,进一步明确了责任。由于这项工作时间紧、难度大、易反复的特点,因此街道将治理“乱滥建”工作列入重要日程,持续推进,确保治理工作顺利进行。街道要求各社区(村)经联社要高度重视此项工作,包村干部、村主干、护林员要进一步加强辖区内坟墓及寺观教堂的排查,包村干部、村主干作为整治工作的第一责任人,要及时对整治范围的坟墓进行覆土、绿化,并对乱滥建寺观教堂民间信仰活动场所进行制止。为确保坟墓整治数据准确,要求各社区(村)经联社在坟墓调查的基础上,再次组织人员进行实地

核对,特别是要重点抓好“三沿五区”范围内,2004年3月以后违规建设的坟墓、寺庙和民间信仰活动场所,要进行逐一登记,建档立卡。 二是制定整治措施,取得初步成效。街道积极组织力量,深入到各村、社区进行“拉网式”排查,对乱建坟墓、寺观所在位臵,建筑规模、占地面积以及牵头人等情况进行调查摸底,并逐一登记造册,形成一墓一表一相片。目前摸排工作已经完成,我街道高速公路沿线一重山,落实整治墓地117座,并已经采取针对性措施进行处臵。例如青福村石贝塘的两处非法乱建坟墓,街道一经发现立即派人进行砸毁和深埋,有效震慑住了周边还有意愿修建坟墓的村民。此外,我街道墓地生态建设整治工作也进展良好,已经种植树木3657棵。对乱滥建寺观教堂等宗教场所的现象,街道联合综治办、派出所、国土所、建管站等部门以及各社区、村共调查出2004年3月以后的佛教寺院及民间信仰17宗,违建筑2宗。对凡属于民间信仰场所,一村多庙能够合并的,尽量动员其合并安臵,节约土地资源。 三是健全奖惩机制,形成长效整治机制。在乱建坟墓、乱滥建寺观教堂等民间信仰宗教场所的治理工作中,街道制订了相应的奖惩措施。对表现积极、工作出色的干部予以奖励;对工作不力、相互推诿的给予批评教育,对阻绕整治、造成严重影响的,要给予党纪政纪处分;对本单位的党员干部不遵守坟墓专项整治规定的,进行严肃处理;对主动自行清理的坟主,将给予表扬并

关于做好宗教及民间信仰活动场所安全工作的通知 各村委会、镇直有关部门: 当前正值年关和火灾高发期,为确保我镇宗教及民间信仰活动场所安全,现就有关事项通知如下: 一、高度重视安全工作 春节将至,宗教及民间信仰节庆活动增多,冬季用电用火增加,安全压力增大。各村、各宗教及民间信仰活动场所要切实增强安全意识和责任意识,高度重视宗教、民间信仰活动场所和节庆日安全工作,时刻绷紧安全这根弦,防止松懈和侥幸心理,杜绝各类事故的发生。 二、切实加强组织领导 安全管理工作重在责任落实。各村要把宗教、民间信仰活动场所安全防范工作摆上重要的议事日程,进一步贯彻落实“以防为主”和“属地管理”的原则,精心组织,周密部署,制定和完善应对各类事件的预案。各场所主要负责人是安全管理工作第一责任人,要亲自抓安全工作。要采取有效措施,制定完善好安全工作预案,根据活动场所容纳和保障能力,搞好安全教育,加强日常管理,建立24小时值班制度,落实安全责任制。春节前后不安排大型宗教、民间信仰活动,确需举行大型活动的,要按有关规定程序审批,并切实抓好活动组织工作,确保不出任何安全问题。 三、扎实开展安全检查

各村要按照通知要求,立即对辖区内所有宗教、民间信仰活动场所安全工作进行一次全面自查。 1、查消防安全。宗教、民间信仰活动场所多为砖木结构,耐火等级差,稍不注意可能就引发火灾。因此,消防安全是头等大事。宗教、民间信仰活动场所内一律不准存放、销售烟花爆竹。要健全消防安全各项管理制度,值班人员、防火防汛巡查人员要在岗在位,加强对香、烛、纸、油、液化气、电线路、电器、取暖设施等的管理,配备足够的消防水源和消防设施、器材,确保疏散通道和安全出口畅通,严禁私拉乱拉电线,切实做好场所周边的森林防火安全。 2、查食品安全。要适当控制聚餐规模,减少聚餐次数和人数,注意食品卫生检查,防止食物中毒。 3、查宗教、民间信仰活动安全。一是认真指导活动场所制定好相应的应急预案,落实各项安全责任。二是禁止在有安全隐患的房屋内开展各种活动,避免事故的发生。三是举行活动时,各村要派人员到场所检查指导,凡发生安全事故,要在第一时间报告,并指挥和组织相关人员、单位进行施救。 4、查工程安全。各村要查各宗教、民间信仰活动场所在建工程、危房加固修缮等施工安全措施是否落实。应建立、健全防暑降温、防寒及恶劣天气工作制度,采取有效措施,加强作业劳动者保护工作,确保劳动者身体健康和生命安全。

从物质和意识的领域来理解,信仰就是一种意识,道德就是意识对物质的反作用。从真理的概念来理解,信仰就是人们对未来世界正确的意识,道德就是在信仰的支配下正确的行为。如果我们站在个人的角度来讲:什么是信仰?信仰就是自以为是的信念或者真理。道德是在信仰支配下的行为。信仰是指人们对某人某物或某种主义、学说、理论等的极度信任和景仰,以至在它面前表现出敬畏和依赖感,并神圣地奉为自己行为的典范和指南。 一、民间信仰概述 民间信仰是一种在特定社会经济文化背景下产生的以鬼神信仰和崇拜为核心的民间文化现象。民间信仰指流行在中国一般民众尤其是农民中间的神、祖先、鬼的信仰,庙祭、年度祭祀和生命周期仪式,血缘性的家族和地域性庙宇的仪式组织,世界观和宇宙观的象征体系。民间信仰深深植根于乡村民众之中,成为农民日常生活中必不可少的一部分。不管社会环境如何变迁,外界压力有多大,农民始终没有放弃属于自己内心深处的自然崇拜、神灵信仰、祖先崇拜等精神追求。民间信仰以其独特的“民间性”,伴随农民的一生。 中国民间信仰在长期的历史过程中,民间传统的信仰、仪式和象征影响着社会中大多数民众的思维方式、生产实践、社会关系和政治行为,并与国家上层建筑和象征体系的构造形成微妙的冲突和互补关系。民间信仰作为一种历史文化现象、社会形态、生活方式、价值观念,在国家、民族、社会的发展中一直占据着重要地位,发挥着作用。因此,对于民间信仰、仪式和象征的研究,不仅可以提供一个考察中国社会——文化的基层的校对,而且对于理解传统中国社会——文化全貌有重要的意义。 民间信仰共同构成了乡村民众的信仰图景,扎根于农民心中,渗透在乡村生活的各个方面,满足着农民的精神需求和利益索求。宗教与民间信仰反映着乡村生活的全貌,日益成为文化人类学研究和探索的热门课题。 民间信仰作为一种社会文化现象,在二十世纪的二三十年代曾经引起过众多学者的关注,并取得了一定的成绩。在解放后,由于受到现代民族国家理念的影响,在破除迷信的口号下,民间信仰更是被打入冷宫,特别是当与之密切相关的人类学、民俗学、社会学等学科在大陆绝迹后,就再也无人问津,研究则更无从谈起。直到八十年代末九十年代初随着社会政治环境的宽松,这一情况才有所改变,历史学、民俗学、社会文化人类学等学界的学者开始关注和重视这一领域,并取得了不少成果。 二、民间信仰的特征 民间信仰以广大的乡村为土壤,它是以农民为主体的各种信仰,内容相当庞杂,既有远古时期的巫教巫术,也有民间的方土方术,还有神仙传说、对各路自然神的崇拜、阴阳五行风水、医术与养生学等等,其中也包括寄寓于普通民众心态中的社会理念与人生理想。基本包括如下几个方面:(1)祖先崇拜,内含牌位崇拜和坟墓崇拜,其中牌位崇拜又分家内崇拜与祠堂崇拜;(2)神灵崇拜,内含自然崇拜和精灵崇拜;(3)岁时祭祀;(4)农业祈仪;(5)占卜风水;(6)咒符法术。祖先崇拜是中国民间信仰的重要内容,它与古人相信祖先死后灵魂不死,并会变为鬼神保佑后代有关,其中体现了儒家伦理价值。与其有关的崇拜活动有祭祀,包括立宗庙、祠堂、牌位等,还有一套烦琐的祭祖礼仪。祖先崇拜的主要指向不是鬼神,而是人事,其作用是在表达对先人追思的同时,调动家族成员间的情感与道德。

关于名山寺申请办理宗教活动场所登记 证的报告 关于**名山寺申请办理宗教活动场所 登记证的报告 **名山寺迄今有一千六百多年的历史。据《**厅志》记载,晋朝名医葛洪,遍游南方大部分名山大川,曾游历于**山,在山顶采药炼丹,后来成仙。后人望沾恩泽,在遗址上建庵,成为名山。一千多年来,**名山寺香火旺盛,善男信女络绎不绝,远近闻名。 **名山寺历史悠久,且是葛仙翁炼丹遗址,经历了一千多年的风风雨雨,沧桑累痕,兴废迭迁。然文献不征,没能记载的历史而未显名于外。现逢盛世,国家富强,人民富裕,村民们自愿捐款,投工投劳,历时四年,把这座千年古寺拆除改建。如今的**名山寺殿宇轩昂,琉瓦翘檐,一应的生活设施齐全,一条宽阔的水泥路直达山顶。吸引了很多的游客上山烧香休闲、旅游观光。 随着生活水平的日益提高,人们在满足丰富的物质生活同时,更加追求精神生活的满足。于是,观光旅游、假日旅游、全家旅游、生态旅游已成为当今人们的生活潮流。**名

山树木参天,修竹茂盛,生态环境优美,吸引了成千上万的游客登顶观光、休闲、烧香。尤其是到了节假日和举行的一些宗教活动,到**山寺烧香的人更多,由于没有办理登记证,对寺中举行的宗教活动、安全等问题,乡、村两级政府无法监管到位。为了管理好**名山寺,加强乡、村两级政府的监管工作,给广大的游客创造更好、更优美、更安全的旅游观光环境,根据国务院《宗教事务条例》规定,经**名山寺管理委员会讨论决定,一致同意向县、市、省级宗教事务部门报告,申请办理宗教活动场所登记证,以慰民望。 特此申请 申请报告单位:**县**乡岭水村 **山管理委员会 20xx年8月4日

中国民族报/2007年/3月/20日/第006版 宗教周刊?理论 民间信仰面临的挑战与选择 金泽 民族民间信仰 在我国,民间信仰不仅仅是一种历史现象,还是一种“活态”文化。民间信仰重新“浮出水面”,在理论和政策层面为人们提出了许多需要认真思考的问题。有人说现在是民间信仰“大复兴”,有人则称之为“死灰复燃”。无论怎样评价,中国民间信仰大量存在(表现在地区、人数、程度等方面)乃是客观事实。我们要充分认识到当代中国民间信仰的存在与发展,已不同于过去的时代。它的外部环境(与政治、经济、文化、城市化进程、人口素质的互动)已不同于以往。其内部的结构与整体的功能也不同于以往,而且还会随着社会转型继续发生变化。 民间信仰的性质及其在社会文化系统中的地位 民间信仰是根植于老百姓当中的宗教信仰及其宗教的行为表现。民间信仰是一种民众的信仰,与国家宗教相比较,它没有那种政教合一的强迫力量和财政支持;与民族宗教相比较,它没有血缘的全民性。虽然有家族祭祖,但不是一回事。即使在一个地域形成某种全民性,但若考虑到社会分层,只能说它具有很强的民众性。 组织结构上的松散性可将民间信仰与民间宗教区别开来。民间宗教是扎根于民间的另一种宗教形态,它与民间信仰相比较,有着比较“坚硬”的组织外壳。如果说民间宗教属于制度化的宗教,那么民间信仰,则属于非制度化的宗教。在传统社会中,有官方宗教(如国教或民族宗教),也有非官方的仅属于正统的宗教,而所谓民间教团,一般是指非官方、亦非正统宗教,而是占据主流地位且活动民间的宗教团体。实际上,现今世界上的佛教、基督教和伊斯兰教,最初都是由民间教团发展起来的,在后来的发展中演变成正统宗教甚至国教,并最终走向世界。但是并非所有的民间宗教都能够进入主流宗教的行列,像明清之际的罗教、斋教、黄大教、弘阳教、八卦教等,虽然,在民间曾有过相当的发展,有的教团还延续了相当长的时间,但始终没有像道教和佛教那样成为正统宗教,也没有像基督教在某些国家那样成为国教。民间宗教虽然与民间信仰关系密切,但民间信仰始终位于社会的底层;民间宗教的社会地位可能会因为天时地利人和的因素而有上升的变迁,但有些占主导地位的宗教也可能因为种种因缘际合而下降为民间教团或化解为民间信仰。 从共时性的结构角度说,民间信仰在社会文化系统中不是主导文化,甚至也不是主流宗教。按照美国芝加哥大学人类学家雷德斐尔德将文化区分为“大传统”和“小传统”的说法,民间信仰属于“小传统”。在已知比较复杂的文明社会中,至少都存在着两个(或两个以上的)不同层次的文化传统。雷德菲尔德所说的“大传统”,指的是都市文明,而“小传统”则是指地方性的乡土文化。这种将传统区分为“大”和“小”意义,不是数量上的(如民间信仰的信众不一定少),也不仅仅是空间的。就中国传统社会很早就在城镇中兴起市民阶层而言,“大传统”与“小传统”的区分,更多地具有社会分层的意义:大传统位于社会的上层,是社会精英及其所掌握的以文字为载体的文化传统,为思想家、宗教家深入思考并加以阐示;“小传统则位于社会的下层,基本信众为一般民众。他们的生活除了受大传统的影响之外,还有所谓民间文化传统,即小传统。 如果从历时性的角度来给民间信仰定位,它虽不及佛教、道教、伊斯兰教、基督教等那么显赫,但若上溯其源,却往往追及太古。它的历史要比任何一种创生性宗教都更为长久。无论国家宗教还是世界宗教,本质上都是原生性宗教的“改革者”;而民间信仰,却是原生性宗教的“继承者”。在“万物有灵观”的作用下,原生性宗教中的自然崇拜比较发达,天地日月山川河流,风

滨岛敦俊 1991 《明初城隍考》,《社会科学家》,1991年第6期。(许檀译)1995 《朱元璋政权城煌改制考》,《史学集刊》,1995年第4期。 2008 《明清江南农村社会与民间信仰》,厦门:厦门大学出版社。(朱海滨译) 蔡相辉 1989 《台湾的王爷与妈祖》,台北:台原出版社。 常人春 1993 《红白喜事—旧京婚丧礼俗》,北京:北京燕山出版社。 2002 《老北京的民俗行业》,北京:学苑出版社。 陈进国 2002 《民间通书的流行与风水术的民俗化——以闽台洪潮和通书为例》,《台湾宗教研究通讯》,第四期 2005 《信仰、仪式与乡土社会:风水的历史人类学考察》,北京:中国社会科学出版社。 陈戍国 2002 《中国礼制史》,长沙,湖南教育出版社。 邓文宽 2002 《敦煌吐鲁番天文历法研究》,;兰州:甘肃教育出版社。 渡边欣雄 1998 《汉族的民俗宗教》,天津:天津人民出版社。(周星译) 1999 《东方社会之风水思想》,台北:地景出版社。(杨昭译) 杜赞奇(Durara) 2006 《刻划标志:中国战神关帝的神话》,韦思谛编,《中国大众宗教》,南京:江苏人民出版社。(陈仲丹译) 范可 2007 《魂归何处?》,《读书》,2007年第7期。 冈田谦著陈乃蘖译 1960 《台湾北部村落之祭祀范围》,《台北文物》,9卷4期。 高明 1993 《秦简日书“建除”与彝文日书“建除”比较研究》,《江汉考古》,1993年第2期。 葛兰言著(Grant)赵丙祥、张宏明译 2005 《古代中国的节庆与歌谣》,桂林:广西师范大学出版社。 顾颉刚 2004 《两个出殡的导子帐》,叶春生主编:《典藏民俗学丛书》,哈尔滨:黑龙江人民出版社。 韩国河

探析现代民间信仰的基本特征和社会价值 伴随着民俗民间文化的持续复苏和乡村庙宇的大规模重建,民间信仰已成为值得关注的热门话题。民间信仰是一种自发流传的非制度化信仰现象。民间信仰的群体庞大,构成较为复杂,有着广泛的群众性,是党的群众工作必须重视的一个领域。引导民间信仰改革创新,移风易俗,充实时代内涵,释放正能量,支持和鼓励民间信仰参与社会公益慈善事业,积极回报社会,服务社会。本文结合近年来对安徽部分地区的实地调研以及相关课题组对浙江、山东、福建、陕西、四川等省部分地区开展的“民间信仰认知状况”的调研情况,对民间信仰的活动特点和社会作用进行简要分析、讨论。期望引起人们对新形势下民间信仰工作的重视和关注,更好地引导民间信仰与社会主义社会相适应。 标签:民间信仰民间信仰事务管理传统文化 一、民间信仰的基本特征和价值取向 民间信仰是我国社会的一种重要现象和文化符号。民间信仰与民俗活动紧密结合,以祈福消灾为主要目的,是民间自发流传的一种非制度化信仰现象。民间信仰主要表现以下特点: 一是庞杂性。民间信仰与佛教、道教教义和儒家思想相互交融,在广大乡村有根深蒂固的群众基础和普遍的认同感。民间信仰场所“一庙多神”的现象较为普遍,且与传统文化,民情风俗相互交织,民间信仰的这种特性使我们对它的科学界定和有效管理造成一定难度。 二是普遍性。信仰群众不论地域和文化层次,各地各阶层都有传播,不少内容是属于民族民间传统习俗的延续。 三是功利性。民间信仰与宗教信仰有所不同,民众对民间信仰的理解和祈求是建立在实用基础之上的,关注的焦点着眼于现实的幸福,有极强的世俗性和功利色彩。民众根据自己的现实需要选择神灵,只要认为是“灵验的”“有用的”就供奉,呈现出一神为主,多神并祀的特点。民间信仰还具有地域性色彩和活动的自覺性等特点。调研中发现民间信仰的组织者大多具有丰富的社会经验和应变能力,他们总是能想出很多方法,力求使信仰活动契合当代社会的主流价值体系和话语系统,以应对相关部门的种种限制。民间信仰希望得到社会认可,谋求合法化意愿日趋强烈,这是当代民间信仰的一大特点,这一现代特征也提示我们对其积极引导的必要性和可行性。 综而观之,民间信仰从思想内容上看,其中有佛、道教的信仰色彩,有地域性民俗民间文化的反映,同时还夹杂一定封建迷信成份;从价值取向上看,基本是遵从善恶报应,崇尚忠孝,祈求国泰民安,风调雨顺以及得到神灵护佑。可见,民间信仰更多的是有利于社会和谐的积极因素,但也存在一些消极因素需要逐步消除。

福州地区民间信仰调研 要了解一个地区的文化,则必然基于当地民风民俗;要考察民间风俗,就必然绕不开民间信仰。而福建一直以来就是民俗学、宗教学研究的重点地区。在福建的生活过程中,我注意到福建地区在民间信仰这一方面表现出了诸多迥然不同于其他地区的特点,其复杂的宗教信仰结构、和谐的多元共处模式、浓厚的乡土气息也是十分罕见的民俗奇景。因而笔者决定就福州农村地区展开调研,从而更进一步地了解福州乃至福建地区的民风民俗,探究其文化面貌。 据笔者调研结果,福州地区国家注册登记佛教活动场所415处,其中影响力较大的重要寺院超过三十所;道教活动场所918处,其中影响力较大的重要道观超过五十所;另有重要基督教信教教堂二十余所,重要天主教堂十余所,重要清真寺数所。除宗教信仰外,福州甚至福建地区的民间信仰还包括自然崇拜、祖先崇拜和传统宗教范畴以外的神鬼崇拜。在笔者进行社会实践活动之前便曾出入过福州超过十处宗教场所,其中涌泉寺、海潮寺、临水宫更是出入达三次以上。社会实践期间,笔者更是重点考察了西禅寺、临水宫、中洲教堂等几处宗教活动场所,结合多数居民的生活习惯,进行综合分析,简单地总结了几个特点。 一、杂神崇拜,淫祠众多 除了上文提到的五大宗教之外,福州地区民间信仰的一大特色就是信仰崇拜种类极多。康熙年间,清朝政府便有定论“淫祠遍地”,各类民间信仰数不胜数,且香火旺盛。传统宗教以外的自然崇拜、祖先崇拜与鬼神崇拜构成了福州民间信仰中的相当一部分。 其中自然崇拜中包括以蛇为代表的动物崇拜(闽侯县南屿镇香府行宫)和以榕树为代表的植物崇拜(如果有小孩在榕树下小便,大人便会教小孩念道:“小孩小便,仙人让开。”以免冒犯神仙)等。祖先崇拜又集中地反映在祭祖活動上。福州民间祭祖活动从时间上可分为生忌祭、年节祭和需时祭;从形式上划分,则有家祭、墓祭、祠祭。不同类型的祭祖活动共同构成了家族内部严密的祭祀体系。而各类鬼神崇拜则构成了民间信仰的主要部分,即所谓“闽俗好巫尚鬼”(《八闽通志向》),据笔者的了解,仅在福州当地香火较旺的偶像就有陈婧姑、五帝、孙大圣、照天君、泰山君等多位,另有各类普渡祭祀鬼魂。可以这么说,福州地区有人的地方就有信仰,一镇一乡可能都有各自的信仰。 二、相处融洽,彼此渗透 福州地区在民间信仰方面迥异于其他地区的一大奇观就在于各种流派的统一,不论是正牌宗教、外来信仰、本土信仰都能彼此结合互溶,形成和谐的包容现象。以福州排尾临水宫为例,正殿供奉临水太后陈婧姑,左右两侧有香炉供奉黑白无常、龙宫三太子、何九使、泰山君等,侧殿则供奉被道家同化的文殊与观音。甚至福州也有个别寺庙前殿供奉道教天神、后殿供奉佛教大佛。在福州市中心八一七路附近,吕祖宫、大士殿、花巷教堂、清真寺之间相隔不足两公里,道教、佛教、基督教、伊斯兰教和谐共处。笔者在参观的过程中也曾目睹戴着头巾的回民出入吕祖宫。 不同宗教、流派、信仰在这片土地上互相融合,而民众对此也十分坦然,大多数福州本地人并没有严格意义上的宗教概念,神佛皆可参拜。并且在农村地区有许多家庭既供奉祖先也供奉神佛,二者都是平常生活的一部分。以我本人为例,

宗教活动场所和民间信仰场所 安全工作汇报 ——湄洲湾北岸经济开发区社会事务局 为确保全国、全省、全市安全生产电视电话会议各项工作落实,认真贯彻落实《莆田市宗教活动场所安全管理工作指导方案》和《莆田市宗教活动场所安全隐患排查治理方案》的精神,进一步做好我区春节、元宵期间宗教活动场所和民间信仰场所安全工作,我局领导高度重视,成立工作领导小组,召开专题会议,制定应急预案,开展全面排查,发现安全隐患要求及时整改,做到不留死角,确保全区宗教系统过一个平安、祥和、欢乐的节日。现将开展工作情况汇报如下: 一、成立工作领导小组,切实加强组织领导 为切实加强“两节”期间各宗教活动场所安全工作领导,成立了以社会事务局局长彭建辉为组长的工作领导小组,副组长由社会事务局主任科员林文奕担任,成员由社会事务局干部张燕林、民间信仰场所系统负责人林自弟、佛教系统负责人曾亚尾、基督教系统负责人黄靖、三一教系统负责人郑文钦、道教系统负责人郑金永组成。 二、加强宣传,普及安全意识 春节、元宵节日时间跨度长,宗教活动场所举行活动比较多,针对各宗教活动场所负责人安全意识相对淡薄,开展形式多样的安全宣传教育活动,例如:组织观看全国火灾典型事故

案例(消防部门发放的光盘)、张贴消防安全教育图片、宣传普及群众性的自防、自救、互救及逃生知识,提高广大群众的安全意识和自防、自救、互救能力。 三、开展排查,扎实做好重点防范工作 (一)、规范宗教活动场所排查整改范围 1、宗教场所消防安全工作。 2、宗教活动场所食品安全工作。 3、大型宗教活动安全工作。 4、宗教活动场所翻扩建安全工作。 5、宗教活动场所房屋安全工作。 6、宗教节日期间安全工作。 7、宗教旅游景点安全工作。 8、其他安全事项。 (二)、有针对性的做好重点防范工作 要求各宗教活动场所原则上不举行大型宗教活动,确实要举行活动的,要求尽量控制规模、人数和时间,并要求按程序进行报批,事前要制定安全应急预案,以防发生意外。严格按照《莆田市宗教活动场所安全管理工作指导方案》和《莆田市宗教活动场所安全隐患排查治理方案》文件要求,重点对用电用气和明火等消防管理、食品安全管理、建筑施工安全管理,宗教活动场所旅游景点安全管理,确保“两节”期间各宗教活动场所不发生重大安全生产事故。 (三)、补缺补漏,做好安全隐患整治和迎检工作

§谈谈你对中国民间信仰的认识 民间信仰是指民众自发地对具有超自然力的精神体的信奉与尊重。它包括原始宗教在民间的传承、人为宗教在民间的渗透、民间普遍的俗信以及一般的民众迷信。 民间信仰是一种产生于原始社会,历经漫长岁月的传承、发展、演变并延续至今的文化现象,它是一种与人为宗教既相似又有根本区别的存在 【民间信仰的特征】 ①自发性:民间信仰是在民众中自发产生、自然传承的民俗事象。 ②多元性:民间信仰在民间自发产生、口口相传,经过不同时代不同地域的传承,也必然发生较大变 化。如在闽南浙江等东南地区人们信奉妈祖,在四川的青城山人们信奉太上老君,在四川的峨眉山人们信奉佛祖等等。& ③世俗性:民间信仰注重实际的功利。如渔民信奉妈祖是为了祈求出海平安,祈求健康幸福。人们推 崇关羽是为了求得财运滚滚等等。& ④与上层信仰的脱节:比如民众信佛,却不会去读《涅槃经》、《楞伽经》这样深奥的经书,而是很普 通的《心经》、《金刚经》等等,有的甚至连佛经也不读,仅仅是家里摆着佛龛,知道些“因果报应” “有求必应”的基本观念。可见民间信仰与上层信仰完全存在于两个世界。& ⑤互相融合的信仰:像清朝的雍正就认为:“佛教治心,道教治身,儒家治世”。而在民间,对宗教更是 不加区分,在很多民俗画中经常会出现三教合一的众神像。& ⑥信仰的基础是伦理道德: 通过认识以上观点,我们能更了解民间信仰产生的基础以及在民间的具体表现形式,由此也可以看出民间信仰是有其存在的合理依据和社会基础的,它适应当时社会民众的信仰心理与社会环境,是应该得到理解和尊重的。同时我们会发现一些民间信仰的特点延续了下来,并深深影响着现在的我们。 【民间信仰有其存在的优点】 1)民间信仰满足人们的信仰需要,给人以精神寄托和慰藉。 2)民间信仰对自然的敬畏和神圣感,有助于促进人与自然的和谐。明君商汤则有“网开三面”之德。 3)民间信仰使各大宗教相互融合,共同发展,是凝聚社会的精神力量。像清朝的雍正就认为:“佛教治 心,道教治身,儒家治世”。

闽南民间信仰属于地域性的民俗文化,包括自然崇拜、动植物崇拜、器物崇拜、祖先崇拜、历史人物崇拜、神仙崇拜、民间传说神崇拜、城隍爷崇拜、王爷崇拜、乡土神崇拜、孤魂崇拜、开基始祖崇拜、行业神崇拜等等。 闽南民间信仰非常盛行,包括泛神崇拜与一些敬神习俗等等。泛神崇拜方面。闽南风俗,迷信鬼神崇尚祭祀乞求巫神,民间凡事求神拜佛,崇拜的灵魂神、自然神、庶物神等神明多达210种。从天庭阳界到阴曹地府的各路神明,组成一个与民间日常生活密切相关的信仰体系。居家要奉门神(如钟馗、尉迟恭等),生病就拜医神(保生大帝、广济大师),经商必敬财神(赵光明、关公),赴考先祭文神(孔子、魁星爷),练武崇祀武神(关帝、城隍爷)等等,从衣食住行,到生老病死;从博取功名,到消灾解厄,都蒙上一层浓厚的神明保护色。为了祈求保佑平定福寿,不论城镇乡村,宫庙寺观随处可见,大都佛、道合流,同一庙宇有佛有道还有众多俗神,典型的多神崇拜。 首先,我介绍一下我自己比较熟悉的闽南民间信仰: (一)在闽南民俗中,每逢农历初二、十六,是祭拜土地公的日子,被称为做牙。因为正月初二,土地公已被送上天去,而正月十六,还在过元宵佳节,为此,二月初二就成了“头牙”。 “二月初二”是农民的土地公生日,过完这天,农民就要开始春耕、播种。” 泉州民俗专家傅孙义介绍。一般头牙过后,大地回春,适合耕种,因此,农民过完这天,就要准备农耕的工具、种子和肥料,开始这一年的辛劳,所以叫做农民的土地公生日。他们会在这一天摆上贡品,祈新的一年都能风调雨顺,让农田有个好收成。 (二)正月初九日天公诞和六月初七日天门开,设醮答谢天公:闽南一带民间信仰中,除了各地共同信仰的佛祖和地区性的妈祖、保生大帝之外,敬拜最为隆重的要算“天公生日”。敬天公仪式多在凌晨时举行,人们以为这时环境清静,祷祝最宜上达天听。敬天公的大红烛是新的,香炉是专用的,烧的纸钱也是特制的"天公金"。"天公金"较一般纸钱大,正方形,刷金箔,而且必须折成金元宝的样子。当所有的供品都摆好后,一家人便开始点香拜夭公。连抱在怀中的婴儿也不能免。往往由母亲抱着,把点着的香塞在孩子手中,象征性地拜几拜。当母亲的,口中还要念念有词,祈祷孩子平安长大。一家人中若有一人外出,也得由弟妹或配偶替他(她)上香。到了深夜11时,子时已到,便是初九天公生日,开始烧"天公金",燃放鞭炮。

DOI:10.16346/https://www.doczj.com/doc/247174301.html, ki.37-1101/c.2010.04.016 文 史 哲JOURNAL OF LITERATURE,HISTORY AND PHILOSOPHY ) 2010年第4期(总第319期)No.4,2010(Serial No.319 Array 中国传统社会民间信仰之考察 路 遥 摘 要:中国民间信仰历史悠久,对这一概念的界定有必要从其产生和发展的土壤———中国传统社会中予以考察。中国传统社会早期并无独立的宗教。印度佛教传入中国后,在其中国化与民间化的过程 中,为民间信仰提供了新的神灵崇奉和仪式行为,提高了民间信仰的层次。对传统社会“正祀”、“淫祀”与 民间信仰的复杂关系,应从其动态流变去探究。西方基督教传入中国后,将中国传统的佛道教与民间信仰 斥为“迷信”,由此引发了中西不同宗教信仰的激烈博弈,这也恰恰展现了中国民间信仰富有强固的生命力 和民族的凝聚力。对中国传统社会民间信仰进行客观考察,有助于民间信仰之学科性研究向纵深发展。 关键词:传统社会;民间信仰;宗教;迷信 何谓“民间信仰”?它能否被称为宗教?这是在民间信仰研究领域中最受争议的问题。首先,“民间信仰”一词并非普遍流行于东西方。在西方欧美国家多以Po pular Religion或Fo lk Relig ion 称之,在东方也只盛行于日本和中国大陆,而在港澳台多不用此词。有研究者指出:在台湾除了佛教与基督教之外,“大多数宫庙皆以道教自居,不明白什么叫民间信仰”,“民间信仰实际上是学术界定义下的概念……不仅官方不承认`民间信仰'是宗教,连民众在认知上也是混沌的”①。这是颇有代表性的观点。对中国民间信仰究竟如何界定,这是一个比较复杂的问题,笔者认为应与时空相联系,即在不同历史条件下其内涵并不完全一样,若硬设一固定框架去套析,则往往会陷于困境。这就是民间信仰概念难于清晰界定的极为重要原因,而这一点恰少有人详予述及。这里首先还得从学科性研究谈起。 一、中国民间信仰之学科性探索始于西方人类学与社会学 1.高延(De Groot)的研究 当前不少论著都认为对中国民间信仰较早进行学科性研究而具有代表性的,当首推荷兰的J.J. M de Groo t(1854-1919),继而是法国的M arcel Grane t(1884-1940)②。J.J.M de Groo t取中文名为“高延”,人或译之为“高罗特”③。他是荷兰人类学者,1880-1883年为荷印政府担当汉语翻译,住居荷属东印度群岛之西婆罗洲首府———坤甸,那里的主要居民是华人移民。他在荷印公司支持下开始着力研究中国的社会制度和风俗习惯,于1888至1890年间居留中国,在福建省东南部特别是在厦门及其周边地区专门从事人类学研究。他同当地平民、和尚、道士、农夫一起生活过,收集过各种 作者简介:路遥,山东大学历史文化学院教授(山东济南250100)。 基金项目:本文受到教育部哲学社会科学重大攻关课题“民间信仰与中国社会研究”(04JZD00030)的支持。 ① 郑志明:《关于“民间信仰”、“民间宗教”与“新兴宗教”之我见》,《文史哲》2006年第1期。 ② 参见刘永华:《“民间”何在———从弗里德曼谈到中国宗教研究的一个方法论问题》,复旦大学文史研究院编:《“民间”何在, 谁之“信仰”》,北京:中华书局,2009年,第1-9页。 ③ [荷]包乐史(Leonard Blus se):《中荷交往史(1601-1999)》,庄国土、程绍刚译,阿姆斯特丹:荷兰路口店出版社,1999年,第132页。

湖南省民间信仰活动场所登记管理办法2010-12-20 09:09文章来源:国家宗教事务局政法司【字体大小】 [大] [中] [小] (湘政发[2009]31号) 第一条根据国务院《宗教事务条例》、《湖南省宗教事务条例》有关规定,制定本办法。 第二条本办法所指民间信仰活动场所,是指除《湖南省宗教事务条例》第十二条确定的宗教活动场所和文庙、宗族祠堂以外,具有原生性、地域性、民族性、历史传承性和原始宗教特点的庙宇。 第三条县级以上人民政府宗教事务部门依法对涉及国家利益和社会公共利益的民间信仰事务进行行政管理,县级以上人民政府其他部门在各自职责范围内依法负责有关的行政管理。 第四条参加民间信仰活动的群众按照风俗、习惯在依法登记的民间信仰活动场所进行民间信仰活动,必须遵守宪法、法律和法规,不得妨碍社会秩序、生产秩序和生活秩序,不得损害公民的生命安全和身体健康。 民间信仰活动场所不得从事驱病赶鬼、妖言惑众、跳神放阴等封建迷信活动和其他非法活动。 第五条民间信仰活动场所原则上不新建,已毁的一般不再重建。 个别历史悠久、影响很大、确需重建的民间信仰活动场所,须报省人民政府宗教事务部门同意。 第六条民间信仰活动场所实行登记管理。登记按照下列程序实施: (一)民间信仰活动场所的登记由该场所的管理组织向所在地县级人民政府宗教事务部门提出申请。 (二)县级人民政府宗教事务部门在受理民间信仰活动场所的登记申请后,对拟同意上报的,应当征求该场所所在地乡镇人民政府、街道办事处的意见后,报市州人民政府宗教事务部门。 (三)市州人民政府宗教事务部门对拟同意登记的,须报省人民政府宗教事务部门。 (四)经省人民政府宗教事务部门同意后,民间信仰活动场所由所在地县级人民政府宗教事务部门负责登记。

民间信仰指哪些在民间广泛存在的,属于非官方的、非组织的,具有自发性的一种情感寄托、崇拜以及伴随着精神信仰而发生的行为和行动。即“民众中自发产生的一套神灵崇拜观念、行为习惯和相应的仪式制度。” 一般是指乡土社会中植根于传统文化,经过历史练沥并延续至今的有关“神明、鬼魂、祖先、圣贤及天象”的信仰和崇拜。也有学者称之为“民俗宗教”(folklore religion)或“普化宗教”(diffused religion)。 从意识形态上讲,它是非官方的文化;从文化形态上讲,它重在实践、较少利用文本并以地方的方言形式传承;从社会力量上讲,它受社会中的多数(即农民)的支撑并与民间的生活密不可分。 在长期的历史过程中,传统的信仰、仪式和象征不仅影响着占中国社会大多数的一般民众的思维方式、生产实践、社会关系和政治行为,还与上层建筑和象征体系的构造形成微妙的冲突和互补关系。因而,民间的信仰、仪式和象征的研究,不仅可以提供一个考察中国社会——文化的基层的角度,而且对于理解中国社会——文化全貌有重要的意义。 中国民间信仰主要是指俗神信仰,就是说,是非宗教信仰。这种信仰在中国具有悠久的历史,而且比佛教信仰和道德信仰更具有民间的特色。中国民间的俗神信仰的一个典型特征,就是把传统信仰的神灵和各种宗教的神灵进行反复筛选、淘汰、组合,构成一个杂乱的神灵信仰体系。不问各路神灵的出身来历,有灵就香火旺。这鲜明地反映了中国世俗信仰的多元性和功利性。所以说,中国民间信仰具有多教合一,多神崇拜的特点。 中国的民间信仰的发展在实质上可以看做是一个由人至神和由神至人的社会互构过程. 然有人说中国是一个宗教信仰淡薄的国家,也有人说中国是一个没有宗教信仰的国家,可是一旦走入民众间,就会发现,中国的民间信仰文化极其丰富。日月星辰、山川河流、各种人物等都可以成为人们的崇拜对象,而且崇拜方式多种多样,纷繁复杂。那么,这些看似五花八门的信仰现象背后蕴涵着什么样的意义?仔细探究之后,我们发现,作为一种重要的信仰文化,民间信仰与宗教的起源关系密切,因为民间信仰某种意义上就是原初形态的宗教。本收正是以此为切入点,对至今仍百家争鸣的宗教起源问题进行探讨的初步成果。 浅析中国的民间信仰[ 来源:中国知网 | 发布日期:2013-05-06 | 浏览(1298)人次 | 投稿 | 收藏 ][内容摘要]中国的民间信仰,植根于中国本土文化的沃壤之中,影响着民众的日常生活,有着它固有的本色。本文主要考察并研究了中国的民间信仰的概念、传播途径等问题。 关键词:民间信仰;民间信仰的概念;民间信仰的传播途径

中国民俗文化案例分析 关键词: 延边朝鲜族自治州民俗文化 摘要: 民俗文化是在人类社会长期发展中形成的,是经社会约定俗成并流行、传承的民间文化模式,是民族文化的积淀,是一个民族自由表达情感、展现独特精神风貌和世界观的一种行为方式。民俗文学作为一种独特的社会文化现象,它反映着一定社会、民族的经济、政治、宗教等文化形态,蕴涵着民族的哲学、艺术、宗教、风俗以及整个价值体系的起源。中国大地疆域辽阔,民族众多,“十里不同风,百里不同俗”,在悠悠五千年的历史进程中形成了丰富多彩的民俗文化,内容大致可分为民间交际礼仪习俗、民间人生礼仪习俗(包括诞生、成人、婚嫁、丧葬习俗)、民间服饰习俗、民间饮食习俗、民间建筑与居住习俗、民间交通行运习俗、民间商业习俗、民间信仰习俗、中国岁时节日习俗、民间姓氏习俗、中国民间艺术等等。 涣涣大国五千年的文明史,也是其民俗文化的形成史,是民俗文化诞生的摇篮。 中国是世界4大文明古国之一,随着近些年来中国的快速发展我们这条屹立在东方的巨龙正在腾飞.现在GDP是全球第二位,在这些成就的背后我们也应该反思一下物质文明的背后留给我们的是什么呢? 我出生在中国的边陲小城延边朝鲜族自治州,这里是中国朝鲜族的聚居地.如果说语言是打开一个民族的钥匙那么,我觉得民俗文化就是进入大门后你穿的鞋子,加速你去了解它.一个民族如果没有自己文化特性在发展的浪潮中没有接收给好的民族文化那么它必将堙没在时代发展的大潮中 .从以下几个方面可以看出延边的民俗风情 (1)服饰

朝鲜族喜穿素白衣服,一般为短衣长裤。男子上衣斜襟无扣,用布条打结外加坎肩,下衣裤裆肥大,裤脚系带。妇女短衣斜襟无钮扣,以彩带为结,长裙分缠裙、筒裙(只限婚前)。老年妇女多穿白色长裙,中年妇女多穿缠裙,长及脚跟。年轻妇女的裙幅多为色彩鲜艳的绸缎。 近代男子多穿平面白胶鞋,劳动时穿草鞋。女子穿船形胶鞋。现在除节日或民族集会外,朝鲜族基本不穿民族服装,和汉族已无甚差别。 (2)饮食 朝鲜族以为米饭为主,多为大米饭、二米饭,汤每餐必备,尤喜喝大酱汤。 辣白菜,一般制法将白菜用盐水浸泡几天,洗后,再抹入辣椒、葱、蒜、姜等调料。有条件时还可加苹果、梨片等,然后窖藏,半月后便可食用。还可用萝卜、芥菜、英菜等同法腌制。冷面,三分淀粉、七分面压制而成。煮熟捞出冷却,再用牛肉或鸡肉熬汤,并放入甘草、胡椒、花椒、生姜、味精、糖醋等制成冷面汤,吃时再放入牛肉片、黄瓜丝、芝麻、辣椒面等适口调料。 狗肉是朝鲜族喜吃的肉食之一,除婚丧及节日不吃狗肉外,其他季节都可吃狗肉。但多半是在伏天或患者康复时为补养而杀狗。杀时将狗吊起,四蹄放血,退毛。用其肉、皮及五脏做汤,肉加调料凉食,其味鲜美可口。 朝鲜族饮具器皿别具风格,一般一灶两锅,其锅邦深底阔,特别铁盖,便于焖饭,但炒菜不便。一般是一锅饭、一锅汤。桌中间一盆饭,一人一匙,并备有凉水。器皿讲究卫生,女人用坛罐顶水(现已不见)。 3)居住 多居马尾式住宅,建于近水源方便之处。房屋以木搭架,用拉哈辫抹泥为墙,屋顶四面坡,用稻草覆盖。每房有四扇或五扇门(同时也是窗),室内通屋为炕,进屋脱鞋,盘腿而坐。农村在房屋东端室内养一头大黄牛,院内放牛车及捣米用的杵臼。近年朝鲜族已发生变化,砖瓦结构的住宅日益增多,民族风格的室内设计日渐减少,一切向现代化发展。 (4)礼仪