第九章核糖体

第一节核糖体的类型与结构

核糖体是合成蛋白质的细胞器,其唯一的功能是按照mRNA的指令由氨基酸高效且精确地合成多肽链。1953年,Robinsin和Brown用电镜观察植物细胞时发现了这种颗粒结构。1955年Palade在动物细胞中也观察到类似的结构。 1958年Roberts建议把这种颗粒结构命名为核糖核蛋白体(ribosome),简称核蛋白体或核糖体。

核糖体几乎存在于一切细胞内,不论是原核细胞还是真核细胞,均含有大量的核糖体。即使最小最简单的细胞支原体,也至少含有数以百计的核糖体。线粒体和叶绿体中也含有核糖体。目前,仅发现在哺乳动物成熟的红细胞等极个别高度分化的细胞内没有核糖体。因此可以说核糖体是细胞最基本的不可缺少的结构。

核糖体是一种颗粒状的结构,没有被膜包裹,其直径为25 nm,主要成分是蛋白质与RNA。核糖体RNA称为rRNA,蛋白质称r蛋白,蛋白质含量约占 40%,RNA约占60%。r蛋白分子主要分布在核糖体的表面,而rRNA则位于内部,二者靠非共价键结合在一起。

在真核细胞中很多核糖体附着在内质网的膜表面,称为附着核糖体,它与内质网形成复合细胞器,即糙面内质网。在原核细胞的质膜内侧也常有附着核糖体。还有一些核糖体不附着在膜上,而呈游离状态,分布在细胞质基质内,称游离核糖体。附着核糖体与游离核糖体所合成的蛋白质种类不同,但核糖体的结构与化学组成是完全相同的。

核糖体常常分布在细胞内蛋白质合成旺盛的区域,其数量与蛋白质合成程度有关。处在指数生长期的细菌中,每个细胞内大约有数以万计的核糖体,其含量可达细胞干重的40%。而在培养的饥饿状态的细胞内,仅有几百个核糖体。在体外培养的HeLa细胞中,核糖体的数目约为5X106~1X107个。

从核糖体发现至今近50年的时间,对核糖体的结构、成分与功能的研究,积累了丰富的材料,特别是近几年对rRNA的研究取得了重要的进展。精细的生物化学分析,分子生物学、免疫学及其与电子显微镜技术的配合是取得这些成果的重要实验基础。

一、核糖体的基本类型与成分

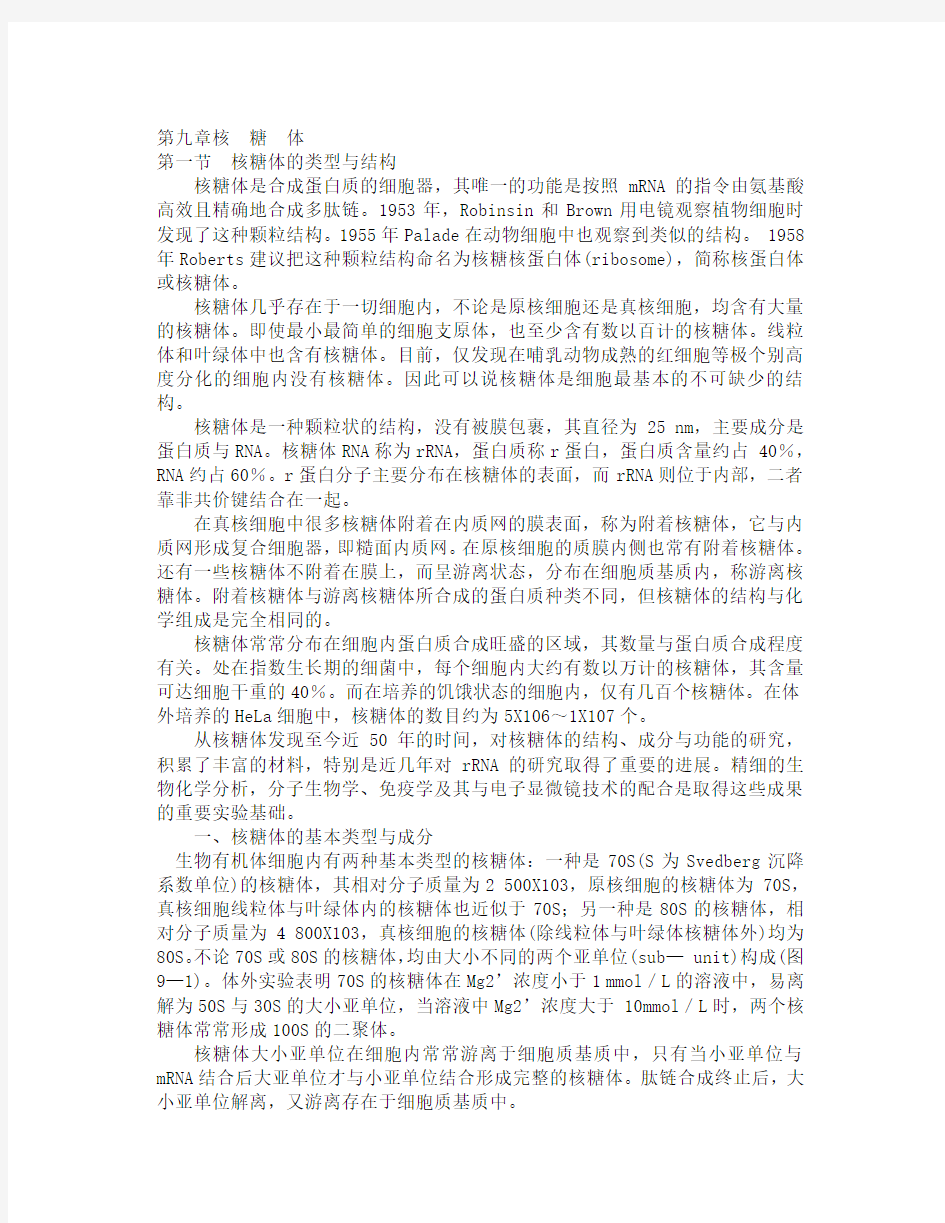

生物有机体细胞内有两种基本类型的核糖体:一种是70S(S为Svedberg沉降系数单位)的核糖体,其相对分子质量为2 500X103,原核细胞的核糖体为 70S,真核细胞线粒体与叶绿体内的核糖体也近似于70S;另一种是80S的核糖体,相对分子质量为4 800X103,真核细胞的核糖体(除线粒体与叶绿体核糖体外)均为80S。不论70S或80S的核糖体,均由大小不同的两个亚单位(sub— unit)构成(图9—1)。体外实验表明70S的核糖体在Mg2’浓度小于1 mmol/L的溶液中,易离解为50S与30S的大小亚单位,当溶液中Mg2’浓度大于 10mmol/L时,两个核糖体常常形成100S的二聚体。

核糖体大小亚单位在细胞内常常游离于细胞质基质中,只有当小亚单位与mRNA结合后大亚单位才与小亚单位结合形成完整的核糖体。肽链合成终止后,大小亚单位解离,又游离存在于细胞质基质中。

用EDTA、尿素和一价盐可逐级去掉核糖体上的r蛋白,最后得到纯化的 rRNA。对核糖体的成分分析结果如表9—1所示,在原核细胞中50S与30S的大小亚单位的相对分子质量分别为1 600X103和900X103。小亚单位中含有一个16S的rRNA 分子,相对分子质量为600 X 103,由1 542个核苷酸组成 (E.coli)。大亚单位中含有一个23S的rRNA分子,其相对分子质量为1 200X 103,由2 904个核苷酸组成(E.coli)。大亚单位还含有一个5S的rRNA,相对分子质量为30X103,仅由120个核苷酸组成(E.coli)。从30S小亚单位中已发现有21种不同的蛋白质分子(称S蛋白),50S大亚单位约含31种蛋白质(称L蛋白)。在E.coli核糖体中除了L7/L12有4个拷贝,S6有2个拷贝外,其余的 r蛋白仅有一个拷贝。 80S的核糖体普遍存在于真核细胞内,对分离的核糖体进行理化性质测定,发现与原核细胞核糖体具有类似的特征。随着溶液中Mg2’浓度的降低,80S的核糖体可离解为60S与40S的大小亚单位,当Mg2’浓度增高时,80S的核糖体又可形成120S的二聚体。对80S核糖体的成分分析结果如表9—1所示, 60S与40S亚单位的相对分子质量分别为3 200X103与1 600X103。小亚单位中含有一个18S的rRNA分子,相对分子质量为900X103。大亚单位中含有一个28S的rRNA 分子,相对分子质量为1 600X103,还含有一个5S的rRNA分子和一个5.8S的rRNA分子。在不同的真核细胞中,核糖体也存在着差异,如动物细胞核糖体的大亚单位内有28S rRNA,而植物细胞、真菌细胞与原生动物细胞内,核糖体的大亚单位中却不是28S rRNA,而是25~26S rRNA;在低等真核生物细胞中,构成核糖体的rRNA类型比较复杂,可能不仅限于以上几种。真核生物核糖体的小亚单位约含33种蛋白,大亚单位约含49种蛋白(表9—1)。表9—1 原核生物与真核生物核糖体成分的比较(引自Lewin,1997)

rRNA中的某些核苷酸残基被甲基化修饰,甲基化常发生在rRNA序列较为保守的区域。如16S rRNA 3,端高度保守序列中二个相邻的腺嘌呤核苷酸中的4个甲基化位点G—m6A—m6A,它可能参与30S和50S的亚单位的结合过程。16SrRNA一般有10个甲基化位点,23SrRNA约有20个甲基化位点。在哺乳动物核糖体的18SrRNA和28SrRNA中,其甲基化位点分别为43个和74个,约占全部核苷酸总数的2%,远高于原核细胞的rRNA。

二、核糖体的结构

用离子交换树脂可分离纯化各种r蛋白。将纯化的r蛋白与纯化的rRNA进行核糖体的重装配,可进一步显示核糖体中r蛋白与rRNA的结构关系(图9—2)。在重装配过程中,某些蛋白质必须首先结合到rRNA上,其他蛋白才能装配上去,即表现出先后层次。这种关系,在很大程度上可能也反映核糖体在体内装配的情况。核糖体的重装配不需要其他大分子的参与,是一个自我装配的过程。用双向电泳技术可显示出E.coli核糖体在装配各阶段中,与rRNA结合的蛋白质的类型。这一技术广泛地用于分析各种核糖体的亚单位及其装配中的亚图9—2 为了进一步研究r蛋白在结构上的相互关系,常使用双功能的交联剂(di functional cross—linking agent),利用交联剂分子中两个活泼的基团分别与蛋白质中某些基团共价结合,结果像订书钉一样,把核糖体中相邻的蛋白质分子共价结合在一起,再经双向电泳分离后,便可测出r蛋白之间的空间关系。H.G.Wittman纯化了E.coli核糖体中的52种蛋白质,并测出其一级结构,发

现除L7和L12两种蛋白具有相同的氨基酸序列(所不同的是L7在N端有一个酰基)外,几乎所有蛋白的一级结构都有很大不同,因而在免疫学上也几乎没有同源性。进而将纯化的E.coli的各种r蛋白制成抗体,发现从不同原核生物中分离的r蛋白之间有很高的同源性,序列分析也证实了这一点,说明在不同物种的细胞中,核糖体可能来源于一个共同的祖先,并在进化上是非常保守的,甚至在E.coli与植物叶绿体中的r蛋白也有很高的同源性。同样,在不同的真核生物中,r蛋白之间也普遍存在很高的同源性,甚至在E.coli与大鼠的某些r蛋白之间也显示出很强的免疫交叉反应。上述工作为进一步分析某一种r蛋白的哪一结构域与另一种r蛋白或与rRNA的结合打下了基础。最直观的方法是,电镜负染色与免疫标记技术结合起来,研究r蛋白在核糖体的亚单位上的定位。抗体分子具有两个抗原的结合位点,将抗某一种r蛋白的抗体加入纯化的核糖体亚单位中后,两个亚单位就会被同一个抗体分子在相同的部位上交联在一起,与未加抗体的核糖体亚单位的电镜图片进行比较,便可知道抗原决定簇,即该种 r蛋白在亚单位上的位置。目前已了解E.coli核糖体的几乎全部r蛋白的分布及其相互关系(图9—3)。

对rRNA,特别是对16S rRNA结构的研究已积累了丰富的资料。通过对 500多种不同生物的rRNA序列的分析,发现其一级结构是非常保守的,某些序列是完全一致的。16SrRNA的二级结构具有更高的保守性,尽管不同种的 rRNA的一级结构可能有所不同,但它们都折叠成相似的二级结构——即由多个臂环(stem —loop structure)所组成的结构(图9—4)。其中不到半数的碱基配对,且双螺旋区(臂)一般小于8 bp,而未配对的碱基形成环。整个16SrRNA可分成4个结构域即中心结构域(centraldomain)、5’端结构域(5’domain)、3`主结构域(3’major domain)及其与中心结构域之间的主结构域(major domain)(图9—3)。rRNA与r 蛋白之间的结构关系,可用多种技术来研究。如根据与蛋白结合的rRNA的某一区域往往更能耐受核酸酶的水解,可用RNA酶温和地水解核糖体,经分离后,分析被保护的核苷酸序列及与之相结合的蛋白质成分。此外还可用交联剂将结合在rRNA上的蛋白与结合位点处的rRNA碱基共价交联后,进一步做序列分析,用这些方法发现位于核糖体A位点的tRNA和位于P位点的tRNA与16S rRNA的结合部位,这些部位都处在16SrRNA的高度保守序列上。通过中子衍射技术(neutrondiffraction)分析可获得rRNA臂环结构的三级结构模型,再根据与蛋白质结合的rRNA序列以及蛋白质与蛋白质之间的关系,提出70S核糖体的小亚单位中rRNA与全部r蛋白关系的空间模型。

图9—4 核糖体小亚单位rRNA的二级结构

以上技术已用于对50S亚单位的分析,并已取得了一些重要的进展。近年发现,蛋白质合成进程中很多重要步骤与核糖体50S大亚单位相关,如:

(1)依赖延伸因子Tu(EF—Tu)的氨酰tRNA的结合;

(2)延伸因子G(EF—G)介导的转位作用;

(3)依赖于起始因子2的fMet—tRNA的结合;

(4)依赖于释放因子的蛋白合成终止作用;

(5)应急因子(stringent factor,在营养缺乏条件下因子)与核糖体结合产生ppGpp(p)阻断蛋白合成等。促代谢水平迅速下降的

上述过程中的多数因子为G蛋白,具有GTPase活性,故将核糖体上与之相关位点称为GTPase相关位点。

应用遗传突变株、化学交联和RNA与蛋白结合的足迹法等技术证明,在核糖体50S大亚单位上GTPase相关位点主要涉及二部分:

(1)核糖体蛋白Lll和rRNA复合物(E.coli中为23S rRNA的1 030— 1 125核苷酸片段)和L10(L12):形成的五聚体,其中两个L12二聚体(N端结构域相结合)通过L10结合在rRNA片段上且与L11毗邻,L12二聚体形成50S大亚单位的突起部分,其C端可相对运动。L11—rRNA片段也位于这一区域,它也是阻碍GTPase相关位点的各种因子作用的抗生素如硫肽抗生素、硫链丝菌肽(thiostrepton)和小球菌素(micrococcin)的结合区域。

(2)核糖体毒作用的颈—环(ribotoxin stem—loop)区(E.coli 23S rRNA中2 645~2 675核苷酸片段和相关r蛋白形成)。细胞毒作用蛋白,如 —sarcin 和蓖麻蛋白(ricin)可与之作用,同样可阻断核糖体因子的结合与作用。

二级结构分析发现,Lll—rRNA复合物中的rRNA片段形成4个双螺旋区均结合在端部颈上,其中包括A1 095颈环和附有A1 067的U1 082发夹结构,共同形成一个包装紧密的结构域。其中还含有Ca2’。

Lll蛋白有两个球形结构域,C端结构域形成的伸展多肽链与rRNA骨架相结合。

最近人们成功地制备了Lll—rRNA复合物的晶体,获得了其空间结构高分辨率的三维图像(图9—5)。这一结果不仅证实了前人用各种实验技术所获得的种种推论,而且提出直观、可靠且比人们的预料更为精巧复杂和可行的作用机制,从而

点。对这些结合位点位于核糖体的哪个亚单位上及其确切位点,近年来已有比较多的了解。

已知与tRNA结合的P位点、A位点或E位点各自都涉及一套rRNA上不同的区域。16SrRNA与tRNA同P位点和A位点的结合有关;23SrRNA与 tRNA同P位点、A位点和E位点的结合有关。例如与tRNA结合的A位点,在 16SrRNA中主要位于530和1 400/1 500区域两部分(数码指rRNA核苷酸序号),这也是16S rRNA两个最保守的区域,与tRNA结合最强的区域是G530, A1 492和A1 493(英文字母代表碱基种类),其次是A1 408和G1 494。在16S rRNA和23S rRNA中与

A位点、P位点或E位点有关的碱基序列几乎都是共同的保守序列。而且与各结合位点有关的——套碱基又各自不同。某些r蛋白,如小亚单位上的S2、S3和S14参与氨酰tRNA与A位点的结合;L13和L27则是大亚单位上P位点的组成成分。延伸因子EF—G和EF—Tu结合到大亚单位的一套相同位点上,位于23SrRNA2 660区域的共同保守序列,特别是与 G2 655、A2 660和G2 661结合更为紧密,这些区域也涉及到r蛋白Lll和 L7/L12,它们位于大亚单位突起的底部,均与EF—G的功能有关。在研究这些结合位点时,人们也注意到处于不同的结合条件下,核糖体的构象发生了相应的变化,而这些变化对核糖体行使其功能可能是十分必要的。

核糖体中最主要的活性部位是肽酰转移酶的催化位点。早些时候人们普遍认为既然酶的本质是蛋白质,那么核糖体中一定有某种r蛋白与蛋白质合成中的催化作用有关。虽然RNA占核糖体的60%,但长期以来它仅仅被看做是r蛋白的组织者,即形成核糖体的内部结构框架或是与蛋白质合成过程中所涉及到的RNA碱基配对有关。在对r蛋白和rRNA进行大量研究特别是利用化学方法和遗传突变株来研究r蛋白的功能以后,人们对r蛋白是否具有催化蛋白质合成的活性提出了疑问:

(1)很难确定哪一种r蛋白具有催化功能,在E.coli中很多r蛋白突变甚至缺失对蛋白质合成并没有表现出“全”或“无”的影响,即并不引起蛋白质合成的完全抑制。

(2)多数抗蛋白质合成抑制剂的突变株,并非由于r蛋白的基因突变而往往是rRNA基因发生了突变。

(3)在整个进化过程中,rRNA的结构比r蛋白的结构具有更高的保守性。越来越多的事实使人们推测,rRNA在蛋白质合成过程中可能具有重要作用。

Noller用高浓度的蛋白酶K、强离子型去污剂SDS以及苯酚等试剂处理大肠杆菌50S的大亚单位,去掉与23S rRNA结合的各种r蛋白,结果发现,得到的23SrRNA仍具有肽酰转移酶的活性。用对肽酰转移酶敏感的抗生素处理或用核酸酶处理均可抑制其合成多肽的活性,但用阻断蛋白质合成其他步骤的抗生素处理,则肽酰转移酶活性不受影响。这些结果初步揭示了在核糖体50S大亚单位中,23SrRNA参与催化肽酰转移酶的功能。当然抽提后的23S rRNA中,还残存不到5%的r蛋白,这些r蛋白很可能是维持rRNA构象所必需的。 1985年,Cech发现RNA具有催化RNA拼接过程的活性。1992年又证明, RNA具有催化蛋白质合成的活性,这一重要发现不仅有力推动了对核糖体结构与功能的研究,而且对生命的

学修饰,或r蛋白的基因发生突变,都将会影响核糖体的功能,降低多肽合成的活性。目前关于r蛋白的功能有多种推测,主要有:①对rRNA折叠成有功能的三维结构是十分重要的;②在蛋白质合成中,核糖体的空间构象发生一系列的变化,某些r蛋白可能对核糖体的构象起“微调”作用;③在核糖体的结合位点上甚至可能在催化作用中,r蛋白与rRNA共同行使功能。

第二节多聚核糖体与蛋白质的合成多聚核糖体

核糖体是蛋白质合成的机器(图9—7)。但核糖体在细胞内并不是单个独立地执行功能,而是由多个甚至几十个核糖体串连在一条mRNA分子上高效地进行肽链的合成。这种具有特殊功能与形态结构的核糖体与mRNA的聚合体称为多聚核糖体(polyribosome或polysome)。在细胞的超薄切片中,不论是附着核糖体还是游离核糖体,经常可以看到它们串联排列成簇状、环状、串珠状,甚至雪花状等等。每种多聚核糖体所包含的核糖体数量是由 mRNA的长度来决定的,也就是说,mRNA越长,合成的多肽分子量越大,核糖体的数目也越多。Waner和Rich等发现网织红细胞内合成血红蛋白分子的多聚核糖体常常含有5个核糖体。根据血红蛋白的一条多肽链的大小(约 150个氨基酸)可推算出其 mRNA分子的长度约为150 nm。他们用密度梯度离心技术与电镜负染色技术相结合,观察到网织红细胞内,多聚核糖体是由一条直径约1—1.5 nm的mRNA串连5个(有时6个或4个)核糖体,相邻核糖体的中心间距为30~35 nm,多聚核糖体的总长约150 nm,这与前面的推论相符。细菌的9半乳糖苷酶由1 100个氨基酸残基组成,它的多聚核糖体中含有约50个核糖体,如将9半乳糖苷酶的基因截短,mRNA的长度随之缩短,多聚核糖体的大小及核糖体的数目也成比例地减少。

在真核细胞中每个核糖体每秒能将两个氨基酸残基加到多肽链上,而在细菌细胞中可将20个氨基酸加到多肽链上,因此合成一条完整的多肽链平均需要20s~几分钟,即使在这样短的时间里,当第一个核糖体结合到mRNA上起始蛋白质合成后,不久第二个核糖体便结合到mRNA上,相邻的核糖体间距约80个核苷酸的距离。由于蛋白质的合成是以多聚核糖体的形式进行,这样细胞内各种多肽的合成,不论其相对分子质量的大小或是mRNA的长短如何,单位时间内所合成的多肽分子数目都大体相等,即在相同数量的mRNA的情况下,可大大提高多肽合成速度,特别是对于相对分子质量较大的多肽。多肽合成速度提高的倍数与结合在mRNA上的核糖体数目成正比。在细胞周期的不同阶段,细胞中数以万种的mRNA有些在合成,有些在降解,其种类与浓度不断发生变化,以多聚核糖体的形式进行多肽合成,对mRNA的利用及对其数量的调控更为经济和有效。

原核细胞中,在mRNA合成的同时,核糖体就结合到mRNA上,即由DNA转录mRNA和由mRNA翻译成蛋白质是同时并几乎在同一部位进行,所分离的多聚核糖体常常与DNA结合在一起。真核细胞中,多聚核糖体或附着在内质网上,或游离在细胞质基质中。一些证据表明游离的多聚核糖体结合在细胞骨架上。二、蛋白质的合成

蛋白质合成的过程是以核糖体为基地并被其催化完成的。以原核细胞为例,肽链合成的基本环节与主要步骤如下:

(1)在mRNA起始密码AUG上游有长达6个碱基的核糖体结合序列可与核糖体小亚单位中的16S rRNA的3,端碱基配对,使mRNA与30S的核糖体小亚单位结

合,接着甲酰甲硫氨酸tRNA的反密码子识别并与mRNA的AUG配对形成起始复合物。

形成起始复合物还需要GTP和3种蛋白起始因子即IFl、IF2和IF3。IF3参与mRNA同30S小亚单位的结合并阻止50S大亚单位与30S小亚单位结合。起始因子IFl和IF2促使tRNA结合到mRNA与30S小亚单位复合物上。

(2)核糖体50S大亚单位与起始复合物中的30S亚单位结合,形成70S的完整的核糖体与mRNA的起始复合物。GTP水解,IFl、IF2和IF3释放,甲酰甲硫氨酸分子占据核糖体的P位点(肽酰位)并通过其反密码子和mRNA上的起始密码配对,确定读码框架。

图9—8 核糖体与多肽链延伸过程示意图

①氨酰tRNA与延伸因子EF—Tu和GTP形成的复合物相结合;

②延伸因子EF—Tu将氨酰tRNA安置到A位点,由mRNA上的密码子决定氨酰tRNA的种类,到位后,结合在EF—Tu上的GTP水解,EF—Tu连同结合在一起的GDP离开核糖体。EF—Tu不与甲酰甲硫氨酰tRNA反应,因此起始的tRNA不能送到A位,而甲硫氨酸tRNA和其他的氨酰tRNA都可与EF—Tu结合,这就解释了为什么中间的AUG不能被起始的tRNA识读。

③肽链生成与移位,由肽酰转移酶催化形成二肽酰RNA,移位需要第3种延伸因子EF—G(移位酶)及结合在EF—G上的GTP水解。肽酰tRNA从A位转移到P 位,mRNA移动3个核苷酸的距离。原P位点无负载的tRNA移到 E位点后脱落,A位点空出。肽链以同样的方式不断延伸。

(4)蛋白质合成的终止

如A位是UAA、UGA、UAG,氨基酰tRNA通常不能结合到核糖体上,释放因子RF—1可识别UAA或UAG,RF—2识别UAA或UGA。A位点的终止密码与释放因子结合,活化肽链转移酶,水解P位点的多肽与tRNA之间的连键,水代替了氨基成为活化肽酰基的受体,多肽脱离核糖体,核糖体随即离解成30S和50S亚单位。

真核细胞中核糖体小亚单位与mRNA 5’端的cap识别并结合在一起,然后沿mRNA移动直至遇到起始密码AUG,其蛋白质合成与原核细胞的基本相同。关于蛋白质合成过程的细节及其与核糖体的关系,在生物化学课程中有专题阐述。

尽管人们对蛋白质合成的过程及参与蛋白质合成的因子已有越来越深入的了解,然而在这一过程中,核糖体各个部件如何运转,从而快速有条不紊地完成蛋白质合成的细节尚不清楚。核糖体是一部高效的机器,它的活性部位约占其结构成分的三分之二,远高于一般酶的活性中心在酶分子中所占的比例。核糖体又是一部构象多变的机器,当核糖体的大小亚单位相结合时,核糖体中的 rRNA构象也有所不同,推测在蛋白质合成中,正是凭借其各组分构象的不断变化与相互作用而完成这一复杂过程的各精细环节。

三、RNA在生命起源中的地位

细胞中最主要的三种RNA mRNA、rRNA和tRNA通过核糖体结合在一起,共同完成遗传信息表达中的最后一步——蛋白质的翻译。证明rRNA具有肽酰转移酶的活性,大大提高了对探索生命起源中最基本也是最富有挑战性的问题——细胞遗传信息装置起源的兴趣。

生命是自我复制的体系。推测最早出现的简单生命体中的生物大分子,应是

既具有遗传信息载体功能又具有酶的催化功能。

当今细胞遗传信息传递装置中的DNA、RNA和蛋白质三种生物大分子, DNA 仅具有信息载体功能,而无酶活性;蛋白质具有多种酶活性而尚未发现有遗传信息载体功能;只有RNA既具有信息载体功能又具有酶的催化功能。因此,推测RNA 可能是生命起源中最早的生物大分子。

RNA的信息功能人们早已明了,mRNA即为信使RNA。许多病毒如艾滋病病毒和流感病毒等基因载体就是RNA,故称RNA病毒。但RNA催化功能是近二十年才被发现。随后人们发现一系列具有催化作用的RNA统称核酶(ribozyme)。核酶不仅可催化RNA和DNA水解、连接、mRNA的剪接(splicing),在体外已证明某些RNA还可催化RNA聚合反应以及RNA的磷酸化、氨酰基化和烷基化等多种反应。核糖体rRNA中可能具有肽酰转移酶的活性,在蛋白质合成中起着关键作用。

从化学性质上推测,核糖核酸的基本成分——核糖,很容易由当时地球表面含量丰富的甲烷来合成。而脱氧核糖则需要经核糖还原而成,这一反应在细胞中是由专一的酶完成的。因此,生命的最早形式可能是由膜围绕的一套具有自我复制能力的分子体系和简单的物质与能量供应体系,其遗传物质的载体是 RNA而不是DNA。RNA的催化效率远远低于蛋白质,因此整个体系复制效率很低。

在漫长的进化过程中,由RNA催化产生了蛋白质,进而DNA代替了RNA的遗传信息功能,蛋白质则取代了绝大部分RNA酶的功能,逐渐演化成今天的细胞(图9—9)。爱白质逐渐代替了RNA i息载体与催化功能图9—9 RNA在生命起源中的地位及演化过程示意图

由于DNA链比RNA链稳定,双链比单链稳定且DNA链中胸腺嘧啶代替了RNA 链中的尿嘧啶,使之易于修复,作为遗传物质载体则有可能贮存大量的信息并能更稳定地遗传。由于蛋白质结构的多样性与构象的多变性,不仅比 RNA更为有效地催化多种反应,而且也提供更为复杂的细胞结构成分。这也是当今结构和功能复杂的细胞进化的基础。很有趣的是至今在遗传信息表达体系中,不仅还要通过RNA完成遗传信息传递和密码的翻译,而且一些重要的反应过程如mRNA的拼接和蛋白质的合成仍需RNA的催化作用。提要核糖体是细胞合成蛋白质的细胞器,广泛存在于一切细胞内(除哺乳动物成

熟的红细胞等极个别高度分化的细胞)。因此,核糖体是细胞最基本的不可缺少的重要结构,其唯一的功能是按照mRNA的指令由氨基酸高效且精确地合成多肽链。

核糖体是一种没有被膜包裹的颗粒状结构,其主要成分是蛋白质(称r蛋白)和RNA(称rRNA)。r蛋白主要分布在核糖体的表面,而rRNA则位于核糖体的内部,二者靠共价键结合在一起。核糖体在细胞内以两种状态存在:一种是附着在内质网表面的核糖体,称为附着核糖体;另一种是游离状态分布在细胞质基质中的核糖体,称为游离核糖体。两种状态的核糖体所合成的蛋白质种类不同,但它们的结构和化学组成却完全相同。

核糖体有两种基本类型:一种是70S的核糖体,主要存在于原核细胞中;另一种是80S的核糖体,存在于所有真核细胞中(线粒体和叶绿体除外)。不论是 70S 或80S的核糖体,均由大小不同的两个亚单位构成。核糖体大小亚单位常游离于胞质中,只有当小亚单位与mRNA结合后大亚单位才与小亚单位结合形成完整的

核糖体。肽链合成终止后,大小亚单位解离,重又游离于胞质中。

核糖体的装配是一个自我装配的过程。研究表明,不同细胞中的核糖体可能来源于一个共同的祖先,在进化上是非常保守的。

核糖体在细胞内不是单个独立地执行功能,而是由多个甚至几十个核糖体串连在一条mRNA分子上构成多聚核糖体,高效地进行肽链的合成。每种多聚核糖体所含核糖体的数量是由mRNA的长度决定的,蛋白质的合成是以多聚核糖体的形式进行的,这可大大提高多肽合成速度。原核细胞与真核细胞在合成蛋白质上的主要区别之一是,原核细胞由DNA转录mRNA和由mRNA翻译成蛋白质是同时并几乎在同一部位进行;而真核细胞的DNA转录在核内,蛋白质的合成在胞质。

核糖体的活性部位约占其结构成分的三分之二,远高于一般酶的活性中心,其最主要的活性部位是A位点、P位点、E位点和肽酰转移酶的催化中心。人们长期以来积累的关于核糖体rRNA和各种r蛋白的三维结构及其与核糖体活性部位关系的知识,特别是对Lll—rRNA复合物晶体结构的分析,将为最终揭开核糖体这一古老而复杂、精巧而高效的“微机”的运转打下基础。

生命是自我复制的体系,推测最早出现的简单生命体中的生物大分子,应是既具有信息载体功能又具有酶的催化功能,因此,RNA可能是生命起源中最早的生物大分子。题以80S核糖体为例,说明核糖体的结构成分及其功能。已知核糖体上有哪些活性部位?它们在多肽合成中各起什么作用?何谓多聚核糖体?以多聚核糖体的形式行使功能的生物学意义是什么?试比较原核细胞与真核细胞的核糖体在结构组分及蛋白质合成上的异同点

第一、二、三章:细胞的基础知识及研究方法 1.细胞生物学:是研究细胞基本生命活动规律的科学,是在显微、亚显微和分子水平上, 以研究细胞结构与功能,细胞增殖、分化、衰老与凋亡,细胞信号传递,真核细胞基因表达与调控,细胞起源与进化等为主要内容的一门学科. 2.细胞:由膜围成的,能进行独立繁殖的最小原生质团,是生物体最基本的形态结构和生 理功能单位,包括细胞膜、细胞质、细胞核等。 3.细胞器:存在于细胞中,用光镜、电镜或其他工具能够分辨出的,具有一定形态特点并 执行特定机能的结构 4.原核生物(prokaryote)和真核生物(eukaryote):没有由膜围成的明确的细胞核、体积 小、结构简单、进化地位原始的细胞叫原核生物;具有典型的细胞核,体积较大,结构胶复杂,进化程度较高的一类细胞叫真核细胞。 5.质粒(plasmid):细菌细胞核外可进行自主复制的遗传因子,为裸露的环状DNA,可从 细胞中失去而不影响细胞正常的生活,在基因工程中常作为基因重组和基因转移的载体。 6.细胞体积的守恒定律:器官的总体积与细胞的数量成正比,而与细胞的大小无关。 7.放射自显影(autoradiography):利用放射性同位素所发出的电离射线作用于感光物质 (如卤化银)晶体,从而产生潜影,再经过显影、定影处理,把感光的卤化银还原为黑色的银颗粒,成为可见的像。利用该技术可对细胞内生物大分子进行定性、定位和半定量研究。 8.非细胞体系(cell-free system):指来源于细胞,但已不具备完整的细胞结构,而包含进 行正常生物学反应所需物质组成的体系。主要用于研究DNA的复制、RNA转录和蛋白质合成等问题。 9.原位杂交:用带有标记的特定核酸分子作探针,来测定染色体上特定的核酸分子具有互 补结构的技术。 10.免疫荧光技术:一种抗原抗体结合反应与形态学相结合的方法。用一种荧光素与抗体相 结合,然后再组织切片上使之发生反应,再在荧光显微镜下观察,荧光素发出荧光,从而测定抗体与抗原的结合情况、位置和分布等。 11.负染色:它利用高密度金属做染色剂,把生物样品包围,以增加背景对电子的散射作用, 从而形成电子密度差,在荧光屏上显示暗背景下的亮像,可以观察样品的精细结构。 12.DNA印技术(southern blotting):用凝胶电泳把DNA限制性片段的混合物分散开以后, 通过扩散和转移到硝酸纤维素膜上,做成一个凝胶复制品,在滤膜上佳放射性探针与之杂交,通过放射自显影就可确定于DNA探针互补的特异性核苷酸序列,是体外分析特意性DNA序列的方法。 13.细胞系(cell line)和细胞株(cell strain):原代培养的细胞一般传至10代左右,如果少 数突变度过危险期,在体外一般可以顺利地传40—50代,并且仍能保持原来二倍体数

第七章细胞骨架与细胞的运动 第一节微管 真核细胞中细胞骨架成分之一。是由微管蛋白和微管结合蛋白组成的中空柱状结构。还能装配成纤毛、鞭毛、基体、中心体、纺锤体等结构,参与细胞形态的维持、细胞运动、细胞分裂等。微管蛋白与微观的结构 存在:所有真核细胞,脊椎动物的脑组织中最多。 直径:24-26纳米中空小管 基本构件:微管蛋白α、β异二聚体。13根原纤维合拢成一段微管。 极性:增长快的为正端,另一端为负端。(与细胞器定位分布、物质运输方向灯微管功能密切相关) γ微管蛋白:定位于微管组织中心,对微管的形成、数量、位置、极性的确定、细胞分裂有重要作用。 存在形式:单管(存在于细胞质,不稳定)、二联管(AB两根单管构成,主要分布于纤毛和鞭毛)、三联管(ABC三根单管组成,分布于中心粒、纤毛和鞭毛的基体中) 一、微管结合蛋白 碱性微管结合区域:明显加速微管的成核作用。 酸性突出区域:决定微管在成束时的间距大小 种类:MAP-1,MAP-2,MAP-4,tau 不同的微管结合蛋白在细胞中有不同的分布区域:tau只存在于轴突中,MAP-2则分布于胞体和树突中。 三,微管的装配的动力学 装配特点:动态不稳定性 装配过程:1、成核期(延迟期)α和β微管蛋白聚合成短的寡聚体结构,及核心的形成,接着二聚体再起两端和侧面增加使其扩展成片状带当片状带加宽至13根原纤维时,即合拢成一段微管。是限速过程。 2、聚合期(延长期)细胞内高浓度的游离微管蛋白聚合速度大于解聚速度,新的二聚体不断加到微管正端使其延长。 3、稳定期(平衡期)胞质中游离的微管蛋白达到临界浓度,围观的组装与去组装速度相等(一)微管装配的起始点是微管组织中心 中心体和纤毛的基体称为微管组织中心。 作用:帮助大多数细胞质微管装配过程中的成核。 γTuRC:刺激微管核心形成,包裹微管负端,阻止微管蛋白的渗入。可能影响微管从中心体上释放。 中心体:包括中心粒,中心粒旁物质。间期位于细胞核的附近,分裂期位于纺锤体的两极。星状体:新生微管从中心体发出星型结构

《植物保护通论》 一、基本信息 二、教学目标及任务 植物保护学是现代农业高产、稳产、高效、优质必不可少的技术支撑,与植物生产类各专业密切相关。通过本课程的学习,要求非植保专业的学生能够掌握有关植物保护学各分支学科病害、虫害、草害、鼠害等方面的基本知识,了解植物保护的基本理论和策略,并掌握基本的植保技能,从而培养出宽基础、高素质、强能力的本科生,为培养具有高度竞争力的人才打下基础。 三、学时分配

第一章绪论 第一节植物保护的概念 1.植物保护的对象 2.植物保护的目的 3.有害生物与生物灾害 4.植物保护的方式 习题要点:植物保护的概念,有害生物及其灾害,防与治。第二节植物保护与人类的关系

1.植物保护与农业生产 2.植物保护与生态环境 习题要点:植物保护对农业生产、生态环境的双重作用。 第三节植物保护学的研究内容 1.有害生物的生物学 2.有害生物发生规律与灾害预测 3.有害生物的防治对策与措施 习题要点:农业有害生物的生物学,植物保护的防治对策和措施、植物保护方针。 本章重点是理解植物保护的基本概念,难点是树立植物保护观念,采取正确地植物保护措施,保证农业可持续发展。 本章教学要求:本章要求学生了解植物保护中涉及的不同的有害生物的类群,理解广义的植物保护与狭义的植物保护之间的区别,并结合后续章节的内容,掌握植物保护的综合治理策略和植物保护的目的。 第二章植物病害 第一节植物病害的概念 1.植物病害的定义 2.植物病害的症状 3.植物病害的类型 习题要点:病害三角,人为干扰,伤害与病害,植物病害的病征、病状和症状,病害的两重性,侵染性病害和非侵染性病害。 第二节植物病原物 1.真菌 2.原核生物 3.病毒 4.线虫 5.寄生性种子植物 习题要点:寄生性和致病性;菌丝组织体、菌丝、菌核、子座、菌索、厚垣孢子,真菌的繁殖体,无性孢子和有性孢子的种类和形态,真菌的生活史,真菌五个亚门的特征及典型的病害;原核生物的形态特征、重要的原核生物属及病害,病毒的特征及常见的病毒病;线虫和寄生性种子植物的特征及常见病害。 第三节病原物的侵染过程和病害循环 4.病原物的侵染过程 5.病害循环 习题要点:病原物的侵染过程中各阶段的特点,不同病原物的侵染特点;病害循环的定

细胞生物学教案 (来自https://www.doczj.com/doc/0a18756783.html,)目录 前言 第一章绪论 第二章细胞结构概观 第三章研究方法 第四章细胞膜 第五章物质运输与信号传递 第六章基质与内膜 第七章线粒体与叶绿体 第八章核与染色体 第九章核糖体 第十章细胞骨架 第十一章细胞增殖及调控 第十二章细胞分化 第十三章细胞衰老与凋亡

前言 依照高等师范院校生物学教学计划,我们开设细胞生物学。 一、学科本身的重要性 要最终阐明生命现象,必须在细胞水平上。细胞是生命有机体最基本的结构和功能单位,生命寓于细胞之中,只有把各种生命活动同细胞结构相联系,才能在细胞水平上阐明各种生命现象。世界著名生物学家Wilson(德国人)曾说过:“一切生物学问题的答案最终要到细胞中去寻找”。 二、学科发展特点 细胞生物学涉及知识面广、内容浩繁且更新迅速。它同生物化学、遗传学形成生命科学的鼎立三足,既是当代生命科学发展的前沿,又是生命科学赖以发展的基础。 三、欲达到的目的 通过系统地学习细胞生物学,丰富细胞学知识,以适应当代人类社会知识结构发展的需求,也是为考研做准备。 本课程讲授51学时,实验21学时,共72学时。 参考资料 1 De.Robertis,《细胞生物学》,1965年(第四版);1980年(第七版)《细胞和分子生物学》 2 Avers,“Molecular Cell Biology”, 1986年 3 Alberts,《细胞的分子生物学》,“Molecular biology of the cell”,1989年 4 Darnell,《分子细胞生物学》,1986年(第一版);1990年(第二版)“Molecular Cell Biology”5郑国錩,细胞生物学,1980年,高教出版社;1992年,再版 6 郝水,细胞生物学教程,1983年,高教出版社 7 翟中和,细胞生物学基础,1987年,北京大学出版社 8 韩贻仁,分子细胞生物学,1988年,高等教育出版社;2000年由科学出版社再版 9 汪堃仁等,细胞生物学,1990年,北京师范大学出版社 10 翟中和,细胞生物学,1995年,高等教育出版社,2000年再版 11 郑国錩、翟中和主编《细胞生物学进展》, 12翟中和主编《细胞生物学动态》,从1997年起(1—3卷),北师大出版社 13徐承水等,《分子细胞生物学手册》1992,中国农业大学出版社 14徐承水等,《现代细胞生物学技术》1995,中国海洋大学出版社 15徐承水,《细胞超微结构研究》2000,中国国际教育出版社 学术期刊、杂志 国外:Cell、Science、Nature、J.Cell Biol.、J.Mol. Biol. 国内:中国科学、科学通报、实验生物学报、细胞生物学杂志等

第一章概论 1. 肿瘤化生转化细胞癌变永生性 肿瘤(tumor):属赘生性(neoplasia)疾病,为局部组织或细胞的扩张性增生。细胞特征和组织结构发生改变,并常伴有浸润和转移 化生:一种成熟的细胞类型被另一种成熟细胞类型所取代。 转化:正常细胞基因突变,导致表型发生变化 癌变:上皮细胞类(外,内胚层起源的细胞)起源的肿瘤。 永生性:胞具有持续生存的能力,不死性或永生性细胞系 2. 恶性肿瘤细胞有哪 3种基本特征? 无限增殖、可转化和易转移 3. 细胞异型增生? 细胞增生,且细胞失去分化和组织结构丧失。 胃粘膜上皮的异型增生是指胃粘膜上皮和腺体的一类偏离正常分化,形态和机能上呈异型性表现的增生性病变。一般认为,恶性肿瘤发生前,几乎均先有异型增生,很少可不经过个阶段而直接从正常转化为恶性的,因此,它不同于单纯性增生及肿瘤性增生。单纯性增生只有细胞的过度生长,而无细胞结构上明显的异型性表现;肿瘤性增生则为细胞的自主性生长且伴有细胞的结构上明显的异型性。应该说异型增生是介于两者之间的交界性病变,是真正的癌前期病变。 4. 肿瘤主要分为哪几类?命名与分类的依据是什么? 恶性肿瘤从组织学上,把由上皮细胞形成称为癌,来源于间叶组织的称为瘤,来源于血液和淋巴的为血癌。 1、来源于上皮细胞的肿瘤,将所涉及的细胞类型的名字置于词 缀“carcinoma癌”前,还需另外鉴定上皮的类型: 腺上皮可形成腺癌 adenocarcinoma 前列腺癌 prostatic adenocarcinoma 鳞状上皮可形成鳞状细胞癌squamous cell carcinoma子宫颈鳞状细胞癌cervical squamous cell carcinoma 2、来源于间充质细胞的肿瘤命名时将涉及的细胞类型的名字置于词缀”sarcomas”之前: 如:平滑肌肉瘤 leiomyosarcoma 骨肉瘤 osteosarcoma 3、白细胞癌即白血病(leukaemia),在命名上有些特殊 (1)根据他们进展的速度进一步定义: 急性髓细胞白血病 AML ( acute myeloid leukaemia) 慢性髓细胞白血病 CML ( chronic myeloid leukaemia)

第二章细胞生物学研究方法 第三节细胞分离技术 一、离心技术 离心是研究如细胞核、线粒体、高尔基体、溶酶体和微体,以及各种大分子基本手段。一般认为,转速为10~25Kr/min的离心机称为高速离心机;转速超过25Kr/min,离心力大于89Kg者称为超速离心机。目前超速离心机的最高转速可达100Kr/min,离心力超过500Kg。 (一)、差速离心(differential centrifugation) 在密度均一的介质中由低速到高速逐级离心,用于分离不同大小的细胞和细胞器(图2-22)。 在差速离心中细胞器沉降的顺序依次为:核、线粒体、溶酶体与过氧化物酶体、内质网与高基体、最后为核蛋白体。 由于各种细胞器在大小和密度上相互重叠,而且某些慢沉降颗粒常常被快沉降颗粒裹到沉淀块中,一般重复2~3次效果会好一些。 差速离心只用于分离大小悬殊的细胞,更多用于分离细胞器。通过差速离心可将细胞器初步分离,常需进一步通过密度梯离心再行分离纯化。 图2-22 速度逐渐提高,样品按大小先后沉淀 (二)、密度梯度离心(density gradient centrifugation) 用一定的介质在离心管内形成一连续或不连续的密度梯度,将细胞混悬液或匀浆置于介质的顶部,通过重力或离心力场的作用使细胞分层、分离。这类分离又可分为速度沉降和等密度沉降平衡两种(图2-23)。密度梯度离心常用的介质为氯化铯,蔗糖和多聚蔗糖。分

离活细胞的介质要求:1)能产生密度梯度,且密度高时,粘度不高;2)PH中性或易调为中性;3)浓度大时渗透压不大;4)对细胞无毒。 图2-23 ?A等速度沉降,B等密度沉降 1、速度沉降 速度沉降(velocity sedimentation)主要用于分离密度相近而大小不等的细胞或细胞器。这种降方法所采用的介质密度较低,介质的最大密度应小于被分离生物颗粒的最小密度。 生物颗粒(细胞或细器)在十分平缓的密度梯度介质中按各自的沉降系数以不同的速度沉降而达到分离。 2、等密度沉降 等密度沉降(isopycnic sedimentation)适用于分离密度不等的颗粒。 细胞或细胞器在连续梯度的介质中经足够大离心力和是够长时间则沉降或漂浮到与自身密度相等的介质处,并停留在那里达到平衡,从而将不同密度的细胞或细胞器分离。 等密度沉降通常在较高密度的介质中进行。介质的最高密度应大于被分离组分的最大密度,而且介质的梯度要求较高的陡度,不能太平缓。再者,这种方法所需要的力场通常比速率沉降法大10~100倍,故往往需要高速或超速离心,离心时间也较长。大的离心力、长的离心时间都对细胞不利。大细胞比小细胞更易受高离心力的损伤,而且停留在等密度介质

第九章核糖体 第一节核糖体的类型与结构 核糖体是合成蛋白质的细胞器,其唯一的功能是按照mRNA的指令由氨基酸高效且精确地合成多肽链。1953年,Robinsin和Brown用电镜观察植物细胞时发现了这种颗粒结构。1955年Palade在动物细胞中也观察到类似的结构。 1958年Roberts建议把这种颗粒结构命名为核糖核蛋白体(ribosome),简称核蛋白体或核糖体。 核糖体几乎存在于一切细胞内,不论是原核细胞还是真核细胞,均含有大量的核糖体。即使最小最简单的细胞支原体,也至少含有数以百计的核糖体。线粒体和叶绿体中也含有核糖体。目前,仅发现在哺乳动物成熟的红细胞等极个别高度分化的细胞内没有核糖体。因此可以说核糖体是细胞最基本的不可缺少的结构。 核糖体是一种颗粒状的结构,没有被膜包裹,其直径为25 nm,主要成分是蛋白质与RNA。核糖体RNA称为rRNA,蛋白质称r蛋白,蛋白质含量约占 40%,RNA约占60%。r蛋白分子主要分布在核糖体的表面,而rRNA则位于内部,二者靠非共价键结合在一起。 在真核细胞中很多核糖体附着在内质网的膜表面,称为附着核糖体,它与内质网形成复合细胞器,即糙面内质网。在原核细胞的质膜内侧也常有附着核糖体。还有一些核糖体不附着在膜上,而呈游离状态,分布在细胞质基质内,称游离核糖体。附着核糖体与游离核糖体所合成的蛋白质种类不同,但核糖体的结构与化学组成是完全相同的。 核糖体常常分布在细胞内蛋白质合成旺盛的区域,其数量与蛋白质合成程度有关。处在指数生长期的细菌中,每个细胞内大约有数以万计的核糖体,其含量可达细胞干重的40%。而在培养的饥饿状态的细胞内,仅有几百个核糖体。在体外培养的HeLa细胞中,核糖体的数目约为5X106~1X107个。 从核糖体发现至今近50年的时间,对核糖体的结构、成分与功能的研究,积累了丰富的材料,特别是近几年对rRNA的研究取得了重要的进展。精细的生物化学分析,分子生物学、免疫学及其与电子显微镜技术的配合是取得这些成果的重要实验基础。 一、核糖体的基本类型与成分 生物有机体细胞内有两种基本类型的核糖体:一种是70S(S为Svedberg沉降系数单位)的核糖体,其相对分子质量为2 500X103,原核细胞的核糖体为 70S,真核细胞线粒体与叶绿体内的核糖体也近似于70S;另一种是80S的核糖体,相对分子质量为4 800X103,真核细胞的核糖体(除线粒体与叶绿体核糖体外)均为80S。不论70S或80S的核糖体,均由大小不同的两个亚单位(sub— unit)构成(图9—1)。体外实验表明70S的核糖体在Mg2’浓度小于1 mmol/L的溶液中,易离解为50S与30S的大小亚单位,当溶液中Mg2’浓度大于 10mmol/L时,两个核糖体常常形成100S的二聚体。 核糖体大小亚单位在细胞内常常游离于细胞质基质中,只有当小亚单位与mRNA结合后大亚单位才与小亚单位结合形成完整的核糖体。肽链合成终止后,大小亚单位解离,又游离存在于细胞质基质中。

Cell biology 细胞生物学 第七章真核细胞内膜系统、蛋白质分选与膜泡运输 细胞内被膜区分类:细胞质基质、细胞内膜系统、有膜包被的细胞器 第一节细胞质基质的含义和功能 一、细胞质基质的含义 (1)含义:在真核细胞的细胞质中,除去可分辨的细胞器以外的胶状物质 主要含有: (1)与代谢有关的许多酶 (2)与维持细胞形态和物质运输有关的细胞质骨架结构

细胞质基质是一个高度有序的体系,细胞质骨架纤维贯穿在粘稠的蛋白质胶体中,多数的蛋白质直接或间接地与骨架结合,或与生物膜结合,从而完成特定的功能。细胞质基质主要是由微管、微丝和中间丝等相互联系形成的结构体系,蛋白质和其他分子以凝聚或暂时的凝聚状态存在,与周围溶液的分子处于动态平衡。 差速离心获得的胞质溶胶的组分和细胞质基质溶液成分很大不同。胞质溶胶中的多数蛋白质可能通过弱键结合在基质的骨架纤维上。 二、细胞质基质的功能 (1)蛋白质分选和转运 N端有信号序列的蛋白质合成之后转移到内质网上,通过膜泡运输的方式再转运到高尔基体。其他蛋白质的合成都在细胞质基质完成,并根据自身信号转运到线粒体、叶绿体、细胞核中,也有些蛋白驻留在细胞质基质中。

(2)锚定细胞质骨架 (3)蛋白的修饰、选择性降解 1 蛋白质的修饰 辅基、辅酶与蛋白的结合 磷酸化和去磷酸化 糖基化 N端甲基化(防止水解) 酰基化 2 控制蛋白质寿命 N端第一个氨基酸残基决定寿命 细胞质基质能够识别N端不稳定的氨基酸信号将其降解,依赖于泛素降解途径 3 降解变性和错误折叠的蛋白质 4 修复变性和错误折叠的蛋白

热休克蛋白的作用 第二节细胞内膜系统及其功能 细胞内膜系统是指在结构、功能乃至发生上相互关联、由膜包被的细胞器或细胞结构。 研究方法:电镜技术免疫标记和放射自显影离心技术和遗传突变体分析 一、内质网的形态结构和功能 内质网是由封闭的管状或扁平囊状膜系统及其包被的腔形成的互相沟通的三维网络结构。 (一)内质网的两种基本类型 糙面内质网和光面内质网。 糙面内质网:扁囊状整齐附着有大量核糖体 功能:合成分泌性蛋白和膜蛋白光面内质网:分支管状,小

一、独立的生命单位 细胞是包含了全部生命信息和体现所有基本特点的独立的生命单位。 细胞包含3个体系: ●遗传信息的复制、维持和表达体系 ●新陈代谢体系 ●构成维持生命结构有序性体系,如细胞骨架系统 真核细胞是如何进化来的? 共生假说:认为真核细胞是一种复合体,它是若干原核细胞与真核细胞祖先的胞质共生 的结果 渐进式进化:认为原核细胞到真核细胞是一种渐进、直接进化的过程。 根据分子分类研究结果,却认为真核细胞、原核细胞和古细菌细胞同属于由共同祖先平行 进化而来的种类。 二、限制细胞大小的自然规律 ● Relationship Between Cells Volume(细胞体积) 一个生活细胞要维持正常的独立生活功能,最低限度需要容纳下为自身生存和繁殖 所必须的足够的DNA、蛋白质分子以及其他内部结构的空间(最低限度需要500~1000种不 同类型的酶和蛋白质)。 ● Cell Surface Area(表面积) 细胞必须有足够的表面积才能从环境中获得充足的营养和水分。 ◆细胞维持体积的相对恒定 1~10μm之间,而真核细胞的直径平均为3~30μm; ,如人的卵细胞直径只有0.1mm,而鸵鸟的卵细胞的直 径则有5cm; ,不依生物个体的大小而增大或缩小。如人、牛、马、 鼠、象的肾细胞、肝细胞的大小基本相同; ,与细胞的数量成正比,而与细胞的大小无关,把这种 现象为“细胞体积的守恒定律”。 细胞化学成分 水:85% 无机盐:1.5% 蛋白质:10% 脂质:2% 糖类:0.4% DNA: 0.4% RNA : 0.7% 三、原核细胞 主要特点 1.遗传物质仅一个环状DNA 2.无核膜,有细胞壁 3.无细胞器, 无细胞骨架 4.以无丝分裂或出芽繁殖 代表生物:支原体、细菌、蓝藻 四、真核细胞 三大结构体系 生物膜系统质膜、内膜系统(细胞器) 遗传信息表达系统染色质(体)、核糖体、mRNA、tRNA等等 细胞骨架系统胞质骨架、核骨架

一、绪论 (11) 1、植物病害对人类的危害 (11) 2、农业有害生物的主要类型 (11) 二、植物病害与病害系统 (11) (一)植物病害 (11) 1、什么是植物病害 (11) 2、病害对农作物的影响 (11) 3、什么是病害的症状 (12) 4、症状包括两个方面:病症和病状 (12) 5、症状的5大类型 (12) 6、病症的类型 (13) 7、症状是会发生变化的 (13) 8、植物发生病害的原因 (13) 9、由病原物引起的病害(侵染性病害) (13) 10、环境因素引起的病害(非侵染性病害) (13) 11、植物病害类型(传染性病害) (14) (二)病害系统 (14) 1、什么是植物病害系统 (14) 2、病害系统的要素 (14) 3、病害系统的类型 (14) 4、自然植物病害系统(病害三角关系,针对特定的植物病害) (14) 5、农田病害系统(病害四角关系,强调人对植物病害发生、流行的影响) (14) 人在植物病害生态系统中影响 (15) 6、人工环境植物病害系统 (15) 7、植物生物组 (15) 第三章植物侵染性病害的发生与发展 (16) (一)植物病原物的基本特征 (16) 1、植物与微生物的关系 (16) 2、植物病原物的寄生性 (16) (1)寄生物从寄主植物中获得营养物质的方式 (16) (2)营养型与病原物侵入寄主的关系 (16) (3)微生物可分为兼性寄生物和兼性腐生物 (16) (4)病原物的寄主范围 (16) (5)病原物的寄生专化性 (17) 3、植物病原物的致病性与致病力 (17) 4、植物病原物的致病机制 (17) (1)水解酶类 (17) (2)毒素 (17) (3)植物生长调节物质(两种作用途径) (18) (4)小分子蛋白 (18) (5)病原物的mRNA和小分子RNA进入寄主细胞 (18) 5、病原物的传染性 (18) (二)植物侵染性病害的病程 (18) 1、什么是病程 (18)

第七章细胞骨架与细胞的运动 1.名词解释:细胞骨架、微管组织中心(MTOC)、γ-微管蛋白环形复合体(γ-TuRC)、中心体、踏车运动、驱动蛋白、动力蛋白。 ※细胞骨架:真核细胞质中的蛋白质纤维网架体系,由3种不同的蛋白纤维结构组成——微管、微丝、中间丝。 ※微管组织中心:微管的聚合从特异性核心形成位点开始,主要是中心体、纤毛的基体。帮助微管装配的成核。 ※γ-微管蛋白环形复合体:可形成10~13个γ-微管蛋白分子的环形结构(螺旋花排列),组成一个开放的环状模板,与围观具有相同直径。可刺激微管核心形成,包裹微管负端,阻止微管蛋白渗入。还能影响微管从中心粒上释放。 ※中心体:是动物细胞中决定微管形成的一种细胞器,包括中心粒和中心粒旁物质。两个桶状、垂直排列的中心粒,包埋在中心粒旁物质中。在细胞间期,中心体位于细胞核附近,在有丝分裂期,位于纺锤体的两极。 ※踏车运动:微管的聚合与解聚持续进行,经常是一端聚合,为正端;另一端解聚,是负端,这种微管装配方式,称“踏车运动”。 ※细胞内各细胞器和所有的物质转运都与微管密切相关;微管的物质运输由微管动力蛋白(或马达蛋白)完成,共有几十种,可分为三大家族:驱动蛋白kinesin,动力蛋白dynein和肌球蛋白myosin家族(肌球蛋白以肌动蛋白纤维为运行轨道) 驱动蛋白与动力蛋白的两个球状头部是与微管专一结合,具有

ATP酶活性,水解ATP供能完成与微管结合、解离、再结合的动作。 驱动蛋白:由两条重链和两条轻链组成。一对与微管结合的球状头部——ATP水解酶,水解ATP产生能量进行运动;将货物由负端运输向正端。 动力蛋白:目前已知的最大的、最快的分子运输蛋白。由两条重链和几种中等链、轻链组成,头部具有ATP水解酶活性。沿着微管的正端向负端移动。为物质运输,也为纤毛运动提供动力。在分裂间期,参与细胞器的定位和转运。 2.三种骨架蛋白的分布如何? 微丝:主要分布在细胞质膜的内侧。 微管:主要分布在核周围,并呈放射状向胞质四周扩散。 中间纤维:分布在整个细胞中。 3.微管由哪三种微管蛋白组成?各有什么结构功能特点? α管蛋白,β管蛋白,γ管蛋白。 α-微管蛋白和β-微管蛋白各有一个GTP结合位点。 α-微管蛋白的GTP不进行水解也不进行交换;β-微管蛋白的GTP 可水解呈GDP,而此GDP也可换成GTP,这一变换对微管的动态性有重要作用。 γ管蛋白定位于微管组织中心,对微管的形成、数量、位置、极性、细胞分裂有重要作用。 4.哪一种微管蛋白有GTP酶活性? β-微管蛋白。

教授信息一览表姓名性别研究方向个人简介 赵茹茜女分子营养生理学和动物生长调 控的分子神经内分泌学1984年毕业于南京大学生物系,1993年毕业于南京农业大学动物医学院,获理学博士学位,1994-1999年先后三次赴德国联邦农业科学院动物科学和行为研究所进行博士后研究和科研合作,2000年应聘在澳大利亚亨利王子医学研究所工作,2005年被美国康乃尔大学评选为2005-2006年度康乃尔-中国唐氏学者,应邀作为访问教授在康乃尔大学进行累计两年的教学研究工作。为校“优秀青年学术骨干”,江苏省“中青年农业科技骨干”,江苏省“巾帼示范岗”。现任南农大动物医学院基础兽医学科点(博士点)负责人,农业部动物生理生化实验室主任。主持和参加多项国家科研项目,包括“973”项目子课题,国家自然科学基金重点项目、农业倾斜项目和面上项目以及部“九五”、“十五”攻关课题和省自然科学基金重点项目等。获“霍英东高等院校优秀青年教师基金”和江苏省科技进步二等奖等。2004年长期从事动物摄食与生长的神经内分泌调控的研究,94年以来主要研究鸡、鸭、猪生长轴与基因表达的调控。作为第一作者或通讯作者发表论文100多篇,其中SCI论文十多篇。多次应邀在国际学术会议上作大会报告,并作为特邀境外专家出任2002年在德国不来梅召开的全欧禽类大会“生长调控专题”分会的主席。培养硕士和博士研究生28名,另有20名在读。现担任中国生理学会理事,江苏省生理学会常务理事和副秘书长,中国畜牧兽医学会动物生理生化分会副理事长,秘书长。

杨倩女粘膜免疫教授,博士生导师。1987年和2001年分别在南京农业大学获硕士和博 士学位。87~91年在农业部动物检疫所工作。91年至今在南京农业大学动 物医学院从事教学和科研工作。曾到德国小动物研究所、西班牙莱仰大学 和美国Davis大学进行合作研究和访问。现任中国畜牧兽医学会动物解剖 及组织胚胎学分会常务理事、江苏省畜牧兽医学会基础科学专业委员会理 事长。2007年被评为江苏省“333高层次人才培养工程”培养对象。主要 研究领域为黏膜免疫学及组织胚胎学的研究。曾主持国家自然科学基金项 目4项;主持农业部转基因生物新品种培育重大专项1项;主持江苏省课 题多项。获发明专利7项。在国内外发表研究论文100余篇(其中30余篇 被SCI收录)。主编全国统编教材两本(其中一本为“十一五”规划教材)。 两次被南京农业大学评为师德先进个人。 马海田男细胞信号转导与信息代谢;营养 生物化学。 教授,博士生导师,南京农业大学动物医学院副院长。2010年度教育部新世纪优秀人才支持计划获得者,2009年作为优秀骨干教师被列入南京农业大学“133”人才培养计划。现担任中国生物化学与分子生物学会农业分会理事、江苏省畜牧兽医学会基础科学专业委员会理事。 1999年毕业于内蒙古民族大学(原哲里木畜牧学院)获得学士学位,2002年毕业于东北农业大学获得硕士学位,2005年毕业于南京农业大学获得博士学位。研究领域为物质代谢调节与细胞信号转导,主要研究小分子生物活性物质对畜禽生理机能的影响,并从细胞信号转导及信息代谢的角度探讨其作用机制。近年来主持国家自然科学基金青年基金(NO.30600439),教育部新世纪优秀人才项目(NO.NCE-10-0495)、江苏省自然科学基金项目(NO. BK2007162,NO.BK2011647),中央高校基本业务费(NO.KYZ201151);

第二章细胞生物学研究方法 (the research method in the cell biology) 教学目的 1、了解主要工具和常用方法,侧重掌握基本原理和基本应用; 2、认识工具和方法与学科发展的相关性。 教学内容 本章从以下5个方面介绍了细胞生物学的研究方法: 1.显微成像技术 2.细胞化学技术 3.细胞分选技术 4.细胞工程技术 5.分离技术 6.分子生物学方法 计划学时及安排 本章计划3学时。 教学重点和难点 生命科学是实验科学,它的很多成果都是通过实验才得以发现和发展的。许多细胞生物学的重要进展以及新概念的形成,往往来自新技术的应用。因此,方法上的突破,对于理论和应用上的发展具有巨大的推动作用,这是学习本章应确立的基本思想。 1.显微成像包括直接成像和间接成像。显微技术是细胞生物学最基本的研究技术, 包括光学显微技术和电子显微技术。在光学显微技术中要掌握几种常用显微镜成像的基本原理,包括普通双筒显微镜、荧光显微镜、相差显微镜、暗视野显微镜、倒置显微镜。电子显微镜是研究亚显微结构的主要工具, 透射和扫描电镜的是两类主要的电子显微镜, 对其基本结构、工作原理和样品制备方法则是学习的重点。 2.细胞化学技术介绍了酶细胞化学技术、免疫细胞化学技术、细胞分选技术, 其中流式细胞分选技术是细胞生物学和现代生物技术中的重要技术, 应重点掌握。 3.细胞工程技术是细胞生物学与遗传学的交叉领域,主要利用细胞生物学的原理和方法,结合工程学的技术手段,按照人们预先的设计,有计划地改变或创造细胞遗传性的技术。包括体外大量培养和繁殖细胞,或获得细胞产品、或利用细胞体本身。主要内

第七章细胞骨架 一、选择题: 1.下列物质中,抑制微管解聚的是() A 秋水仙素 B 长春花碱 C 紫杉醇 D 鬼笔环肽 2 . 骨架是存在于真核细胞内的以()纤丝为主的纤维网架体系。 ADNA蛋白质和DACRNAD蛋白质和RNA 3研究细胞骨架常用的电子显微镜技术是()。 A 冰冻蚀刻电子显微镜 B 扫描电子显微镜技术 C 暗场电子显微镜技术 D 整装细胞电子显微镜技术 4.下列哪条能够将所给的句子补充完整且无误,“肌收缩中,钙的作用是()”。 A 是肌球蛋白的头与肌动蛋白脱离 B 将运动潜力从质膜扩大到收缩肌 C 同肌钙蛋白结合,引起原肌球蛋白的移动,结果使肌动蛋白纤维同球蛋白头部接触 D 维持肌球蛋白丝的结构 5 微丝结合蛋白中,使肌动蛋白单体稳定的蛋白是() A a-辅肌动蛋白 B 细丝蛋白 C 抑制蛋白 D 溶胶蛋白 6. 下列有关核基质叙述正确的是() A.是细胞核内的液体成分 B.主要成分为蛋白质,并有少量RNA和DNA C.是由核纤层蛋白与RNA形成的立体网络结构 D.是由核纤层、中间纤维相联系的以蛋白质为主的网架结构。 7. 角蛋白分布于 A.肌肉细胞 B.表皮细胞 C.神经细胞 D.神经胶质细胞 8. 以下关于中间纤维的描述哪条不正确? A.是最稳定的细胞骨架成分 B.直径略小于微丝 C.具有组织特异性 D.肿瘤细胞转移后仍保留源细胞的IF 9. 中间纤维之所以没有极性是因为其 A.单体不具有极性 B.二聚体不具有极性 C.三聚体不具有极性 D.四聚体不具有极性 10. 鞭毛的轴丝由 A.9+0微管构成 B.9+1微管构成 C.9+2微管构成 D.由微丝构成 11. 鞭毛基体和中心粒 A.均由三联微管构成 B.均由二联微管构成 C.前者由二联微管、后者由三联微管构成 D.前者由三联微管、后者由二联微管构成 12. 微管α球蛋白结合的核苷酸可以是 A.GTP B.GDP C.ATP D.ADP 13. 以下关于微管的描述那一条不正确? A.微管是由13条原纤维构成的中空管状结构 B.紫杉酚(taxol)能抑制微管的装配

南京师范大学考研真题各专业公布南师大考研真题各专业公布 2017年南京师范大学考研真题 2016年南京师范大学考研真题 南京师范大学考研历年真题公布 首先说明:南师大每年只会在笃学楼十月份公布近几年的(没有历年的哦)我们是在校研究生可以代买,同时也搜集了历年真题可以咨询 2016年南京师范大学戏剧与影视考研真题 2016年南京师范大学广播电视考研真题 【公管院】 2016年南京师范大学思政政治考研真题 2016年南京师范大学行政管理考研真题 【法学院】 2016年南京师范大学法学考研真题 2016年南京师范大学法理学民法学与刑法学考研真题 【教育科学学院】 2016年南京师范大学学前教育考研真题 2016年南京师范大学628教育综合考研真题 【生命科学学院】

2016年南京师范大学微生物考研真题 2016年南京师范大学生物化学细胞生物学考研真题 【教师教育学院】 2016年南京师范大学学科教学语文考研真题 2016年南京师范大学学科教学数学考研真题 2016年南京师范大学学科教学英语考研真题 2016年南京师范大学学科教学思政生物物理化学考研真题 【国际教育学院】 2016年南京师范大学对外汉语教育考研真题 2016年南京师范大学汉语国际教育考研真题 【等等所有各专业真题就不一一列举了】 【资料优势】(真题、资料) 1.南师大考研真题作用:想考研, 历年的真题是必不可少, 并不是让你去做上面的题目,而是发挥它最大的作用:研究里面的题型模式、研究出题导师的方向重难点剖析,一年二年真题还不行,必须是历年的真题 研究,这步必不可少 2.南师大考研资料的作用: 学校招生简章有给出指定的参考书,但是书

第二章细胞生物学研究方法 姓名:李淼学号:09352044 班级:生科一班日期:10.12 我们知道,细胞层面的概念与发现离不开技术的支持,本章则为我们列举了几类基本的细胞生物学研究方法,它们是显微成像技术、细胞化学技术、细胞分选技术、细胞工程技术、分离技术以及分子生物学方法等。 显微镜的镜像形成需要3个基本因素:照明系统、被观察的样品、聚焦和成像的透镜系统。显微镜主要分为光学显微镜和电子显微镜,但两者的成像原理是相同的。光和电子都有波的行为,当光和电子穿过透镜到达焦距点时,由于波的干涉性质而成像。实际上通过透镜观察到的样品的镜像是衍射的结果。显微镜具有以下性质:分辨率(最重要)、最大分辨率、分辨极限与放大率。 我们需要了解常用的显微镜及其样品制备方法。光学显微镜包括普通双筒显微镜、荧光显微镜、相差显微镜、暗视野显微镜和倒置显微镜。相差显微镜使相位差变成振幅差,有利于我们管擦无色、透明、活细胞中的结构。暗视野显微镜使被检物体在黑暗的视野中呈现明亮的像,用以观察未经染色的活体或胶体粒子。 光学显微镜的样品粗略可以分为两类:整体和切片。对于切片要经过以下步骤处理才可以在光镜下看清楚:固定(具有缓冲作用的醛类固定液)、包埋(液体石蜡或树脂)和切片、染色、放射自显影。放射自显影的原理是利用放射性同位素所发射出来的带电离子作用于感光材料的卤化银晶体,从而产生潜影,在显影液中成为可见的“像”,从而定位定量检测生物大分子。 电子显微镜的电子束波长比可见光短100000倍,所以大大提高了显微镜的分辨率。将在光学显微镜中观察不到而只能在电子显微镜下观察的结构称为亚显微结构或超微结构。主要的电子显微镜包括透射电子显微镜(TEM)、扫描电子显微镜(SEM)、扫描透射电子显微镜(STEM)、高压电子显微镜(HVEM)。投射电子显微镜是让电子穿透样品,而扫描电子显微镜是让电子束在样品表面扫描。扫描透射电子显微镜比较复杂,具有两者的功能,但技术要求高,需要非常高的真空度。高压电子显微镜的电压特别高,会大大减少造成染色体畸变的可能,细胞切片可以较厚。 电子显微镜的样品制备也需要固定、包埋、切片、染色等步骤,差别之一在于样品要更薄,需要使用超薄切片机。另一个差别在于样品不是放在玻片上而是载网上。还有几项技术用于电子显微镜的样品制备,包括负染色、喷镀技术、冷冻断裂复型和冷冻蚀刻。负染色由于电子密度高的重金属盐包埋了样品中低电子密度的背景,增强了背景散射电子的能力以提高反差。在图像中背景是黑暗的,而未被包埋的样品颗粒则透明光亮。 细胞化学技术包括酶细胞化学技术、免疫细胞化学技术和其他细胞化学技术。酶细胞化学技术是在酶的作用下产生反应产物,经捕捉反应来间接证明酶定位的反应,具有特异性。免疫细胞化学技术是利用免疫反应定位组织或细胞中抗原成分分布的一类技术。免疫细胞化学技术就是利用免疫反应定位组织或细胞中抗原成分分布的一类技术。 细胞分选技术主要借助流式细胞仪实现细胞和染色体的分选。,包括测量细胞的大小、形状、细胞DNA、RNA含量和细胞总蛋白。细胞分选中所用的探针是能够同待分选细胞表面特征性蛋白结合的抗体。染色体分选中使用的探针是同目标染色体互补的寡聚核苷酸,能够形成稳定的杂交体。 细胞工程技术包括细胞培养、细胞融合、单克隆抗体技术、细胞核移植克隆技术等。细胞培养要注意动植物的区别。动物细胞经过体外培养由原代细胞形成细胞系,最终形成具有特殊性质的细胞株。植物组织是利用细胞全能型去分化形成愈伤组织然后再分化形成新的植

第一章 绪论 人类的生存与动植物的关系密不可分,植物健康地生长与正常的发育.就能提供更多更好的粮油食品、果蔬产品和其他各种农副产品。植物的生长发育都需要有一定的环境条件,才能保证它按遗传因子所决定的发育程序正常进行,如要求有适宜的土壤营养和水分条件,合适的温度、湿度、光照等大气环境,细胞才能正常分裂,生理活动得以顺序进行,最终获得高产与优质。 植物在自然界里的生长与发育从来都不可能是十分顺利或轻易成功,它会遇到各种各样的挑战与威胁。任何影响植物健康地生长发育的因素都有可能影响它的产量与质量,从而影响人类对它的利用价值。不适宜的土壤结构、养分状况、水分供应、微生物区系等,不良的大气物理环境和化学环境,各种有害生物的侵袭与破坏等,都可能导致植物不能正常的生长与发育,严重时可导致死亡。植物因受到不良条件或有害生物的影响超过它的忍耐限度而不能保持平衡时,植物的局部或整体的生理活动或生长发育就出现异常状态,这种表现异常的植物我们称之为“有病的植物”或植物发生了“病害”。引起植物发生病害的这些因素,统称为“病因”。植物发生病害的因素十分复杂,各种病害发生发展的过程也各不相同,病害造成的损失以及控制病害的措施和策略差异也很大。研究植物发生病害的原因、病害的发生发展规律、植物与有害生物间的互相作用机制以及怎样控制病害等的学科领域,称为植物病理学。植物病理学是在医学微生物学的基础上发展起来的,它与真菌学、细菌学、病毒学、线虫学、植物学、动物学、昆虫学、植物生理学、生物化学、遗传学、气象学和分子生物学及其他许多分支学科都有着密切的联系,这些学科的每一个新成就都可使植物病理学受益。 第一节植物病害 一、植物病害的概念 植物由于受到病原生物或不良环境条件的持续干扰,其干扰强度超过了能够忍耐的程度,使植物正常的生理功能受到严重影响,在生理上和外观上表现出异常,这种偏离了正常状态的植物就是发生了病害。 动植物在各自进化的历程中,都逐渐适应了不断变化的环境,产生了很强的适应能力,技“适者生存”的原则,能生存至今的物种必然是适应性较强的物种。如果植物所处的小环境中,某种物理因素、化学因素或生物因子发生恶化,连续不断地影响植物,其强度又超过了植物的忍耐限度,植物无法保持正常的生理活动,该恶劣环境下的植物就发生病变,影响稍轻微一点的,只出现局部或轻度症状;如影响很大,病状就重,发生面亦广。例如早春的寒流来得越迟,持续时间越长,冻害就越重,受害的植物就越多,冻害轻的只是叶缘稍卷或生长受到暂时抑制,严重的全叶或全株灰白色,青枯或枯萎死亡。又如水稻受到少量稻瘟病孢子的侵染,在老叶上产生几个小病斑,它对水稻的生长 发育和产量等几无影响,但如果遇到有大量孢子侵染,全株上下都产生许多病斑,或病斑很快扩展到全叶或穗颈部引起枯死,不仅是光合作用受抑制,影响到产量,严重时可能导致全田枯死失收。 植物病害对植物生理功能的影响表现在下列六个方面:①水分和矿物质的吸收与输导;②光合作用;③养分的转移与运输;④生长与发育速度;⑤产物

1.单克隆抗体技术(monoclone antibody):通过克隆单个分泌抗体的B淋巴细胞,获得的只针对某一抗原决定簇的抗体,具有专一性强、能大规模生产的特点。 2.信号假说(signa.l hypothesis):即分泌性蛋白N端序列作为信号肽,指导分泌性蛋白到内质网膜上合成,然后在信号肽引导下蛋白质边合成边通过易位子蛋白复合体进入内质网腔,在蛋白质合成结束之前信号肽被切除。 3.双信使信号通路(double messenger system):在磷脂酰肌醇信号通路中,胞外信号与G蛋白耦联型受体结合后,可激活磷脂酶C,激活的磷脂酶C水解磷脂酰肌醇产生两个胞内信史,即IP3和DAG,分别激活两条不同的信号通路,即IP3/Ca2+和DAG/PKC途径,实现细胞对外界信号的应答,因此把这一信号系统又称为“双信使系统”。 4.再生(regeneration):生物体的整体或器官受外力作用发生创伤而部分丢失, 在剩余部分的基础上又生长出与丢失部分在形态与功能上相同的结构,这一修复过程称为再生。 再分化是再生的基础,也就是说,在再生过程中,有些细胞首先要发生去分化,然后发生再分化,形成失去的器官或组织。 5.抑癌基因(Tumor suppressor gene):抑制肿瘤发生的基因,它们的丢失、突变或失去功能,使激活的癌基因发挥作用而致癌。抑癌基因的产物是抑制细胞增殖,促进细胞分化和抑制细胞迁移,因此起负调控作用,抑癌基因的突变是隐性的。 6.细胞自噬(autophagy):是细胞通过溶酶体与双层膜包裹的细胞自身物质融合,从而降解细胞自身物质的过程。 7.通讯连接(communication junction):具有通信功能的细胞连接。介导相邻细胞间的物质转运、化学或电信号的传递,主要包括间隙连接(gap junction)、神经元间的化学突触(chemical synapse)和植物细胞间的胞间连丝(plasmodesma)。 8.分子马达蛋白:或称发动机蛋白,细胞内有一些蛋白质能够通过一定的方式产生力,进行细胞内的物质运输,这种蛋白分子称为分子马达蛋白。 9.P-型泵:由于转运泵水解ATP使自身形成磷酸化的中间体,因此称作P-型泵。 10.脂锚定蛋白(lipid-anchored protein):又称脂连接蛋白(lipid-linked protein),通过共价健的方式同脂分子结合,位于脂双层的外侧。同脂的结合有两种方式,一种是蛋白质直接结合于脂双分子层,另一种方式是蛋白并不直接同脂结合,而是通过一个糖分子间接同脂结合。 1.溶酶体中含有大量的酸性水解酶,试述这些水解酶的合成、分选和转运过程。这些水解酶会不会损害溶酶体以及转运过程中途经的细胞器和囊泡,为什么? 答:溶酶体酶是在糙面内质网上合成并经N-连接的糖基化修饰,然后转至高尔基体,在高尔基体的顺面膜囊中寡糖链上的甘露糖残基被磷酸化形成M6P,在高尔基体的反面膜囊和TGN膜上存在M6P的受体,这样溶酶体酶就与其他蛋白质区分开来,并得以浓缩,最后以出芽的方式形成网格蛋白/AP包被膜泡转运到溶酶体中。 原因:主要原因是细胞基质的PH为7.0左右,在这种环境中溶酶体酶的活性大大降低。 2.细胞内存在哪几种骨架体系?其各自的生物学功能是什么? 广义的细胞骨架包括核骨架、细胞质骨架、细胞膜骨架和细胞外基质。 ①核骨架:a.为DNA的复制提供一个支架;b.为基因的表达提供结合位点;c.为病毒复制时的DNA复制、RNA转录及装配提供支架;d. 核骨架与染色体的