地震作用下的主梁倾覆稳定性验算

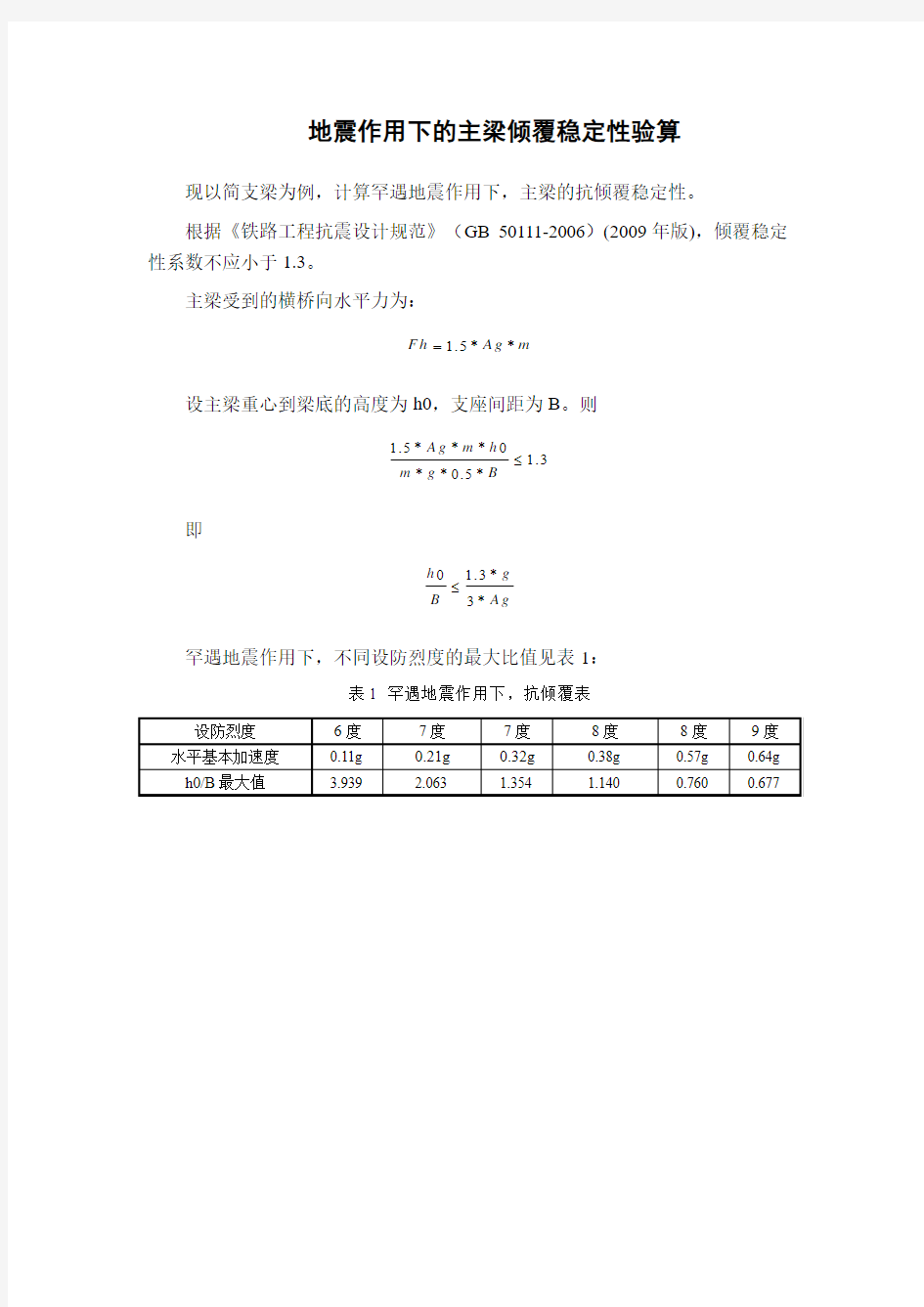

现以简支梁为例,计算罕遇地震作用下,主梁的抗倾覆稳定性。

根据《铁路工程抗震设计规范》(GB 50111-2006)(2009年版),倾覆稳定性系数不应小于1.3。

主梁受到的横桥向水平力为:

1.5**F h A g m

=

设主梁重心到梁底的高度为h0,支座间距为B 。则

1.5***0 1.3

**0.5*A g m h m g B

≤

即

0 1.3*3*h g B A g

≤

罕遇地震作用下,不同设防烈度的最大比值见表1:

表1 罕遇地震作用下,抗倾覆表

上海市工程建设规范《建筑抗震设计规程》(DGJ08-9-2013)强制性条文 3 抗震设计的基本要求 3.1.1 抗震设防的所有建筑应按现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223 确定其抗震设防类别及其抗震设防标准。 3.3.1选择建筑场地时,应根据工程需要和地震活动情况、工程地质和地震地质的有关资料,对抗震有利、一般、不利和危险地段做出综合评价。对不利地段,应提出避开要求,当无法避开时应采取有效的措施。对危险地段,严禁建造甲、乙类的建筑,不应建造丙类的建筑。 3.4.1建筑设计应根据抗震概念设计的要求明确建筑形体的规则性。不规则的建筑应按规定采取加强措施;特别不规则的建筑应进行专门研究和论证,采取特别的加强措施;严重不规则的建筑不应采用。 注:形体指建筑平面形状和立面、竖向剖面的变化。 3.5.2结构体系应符合下列各项要求: 1应具有明确的计算简图和合理的地震作用传递途径。 2应避免因部分结构或构件破坏而导致整个结构丧失抗震能力或对重力荷载的承载能力。 3应具备必要的抗震承载力,良好的变形能力和消耗地震能量的能力。 4对可能出现的薄弱部位,应采取措施提高其抗震能力。 3.7.1 非结构构件,包括建筑非结构构件和建筑附属机电设备,自身及其与结构主体的连接,应进行抗震设计。 3.7.4框架结构的围护墙和隔墙,应估计其设置对结构抗震的不利影响,避免不合理设置而导致主体结构的破坏。 3.9.1抗震结构对材料和施工质量的特别要求,应在设计文件上注明。 3.9.2 结构材料性能指标,应符合下列要求: 1 砌体结构材料应符合下列规定: 1)普通砖和多孔砖的强度等级不应低于MU10,其砌筑砂浆强度等级不应低于 M5; 2)混凝土小型空心砌块的强度等级不应低于MU7.5,其砌筑砂浆强度等级不应 低于Mb7.5。 2混凝土结构的材料应符合下列规定: 1) 混凝土的强度等级,框支梁、框支柱及抗震等级为一级的框架梁、柱、节点核 芯区,不应低于C30;构造柱、芯柱、圈梁及其它各类构件不应低于C20; 2) 抗震等级为一级、二级、三级的框架和斜撑构件(含梯段),其纵向受力钢筋采 用普通钢筋时,钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于 1.25;钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.3,且钢筋 在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%。 3钢结构的钢材应符合下列规定: 1) 钢材的屈服强度实测值与抗拉强度实测值的比值不应大于0.85; 2) 钢材应有明显的屈服台阶,且伸长率不应小于20%; 3) 钢材应有良好的焊接性和合格的冲击韧性。

第五章 横向地震作用下框架结构的位移和内力 5.1横向框架自振周期的计算 结构自震周期采用经验公式: 552.08.159.22035.022.0035.022.03 1=?+=?+=B H T s 5.2水平地震作用及楼层地震剪力的计算. 本办公楼楼的高度不超过40m ,质量和刚度沿高度分布比较均匀,变形以剪切变形为主,故可采用底部剪力法计算用。 结构等效总重力荷载为: kN 39485) 8259482825066(85.085.0eq =+?+?==∑i G G 兰州市,抗震设防烈度8度,设计基本地震加速度0.10g ,多遇地震下 08.0max =α。设计地震分组第一组,二类场地,场地特征周期为0.35s 053 .008 .01)55 .0035( )( 9 .0max 2g 1=??==αηαγT T 结构总水平地震作用标准值: kN 213839485 053.0eq 1Ek =?==G F α 因为:s 53.01=T >s 49.035.04.14.1g =?=T ,所以应考虑顶部附加水平地震作用。又因为:s 35.0g =T ≤0.35s ,故顶部附加地震作用系数为: 1142.007 .055.008.007.008.016=+?=+=T δ 顶部附加水平地震作用为: kN 24221381142.0Ek 66=?==?F F δ 各质点横向水平地震作用按下式计算:

()6Ek 6 1 1δ-= ∑=F H G H G F j j j i i i (=i 1,2, (6) 地震作用下各楼层水平地震层间剪力为: ∑==n i j j i F V (i =1,2, (6) 各质点的横向水平地震作用及楼层地震剪力计算见表12。 表5—1 楼层地震剪力计算表 图5-1水平地震作用分布图 图5-2楼层地震剪力剪力分布图

第七讲地震作用和抗震验算新规定 王亚勇赖明吕西林李英民杨溥郭子雄 (一)新的设计反应谱的主要特点 1、89规范的设计反应谱的主要特点 89规范的设计反应谱、即地震影响系数曲线,是根据大量实际地震加速度纪录的反应谱进行统计分析并结合工程经验和经济实力的综合结果。抗震设计反应谱通常用三个参数:最大地震影响系数αmax 、特征周期T g 和长周期段反应谱曲线的衰减指数γ来描述。而且不同阻尼比条件下的反应谱曲线也是不同的,89规范提供了考虑近、远震和不同场地条件下阻尼比为5 % 的标准设计反应谱,其最长周期为3秒。应该说,89规范的设计反应谱基本适应了我国八、九十年代工程建设抗震设防的要求,除房屋建筑外,各类工程设施及构筑物均参照它提出类似的设计反应谱。 2、加速度设计反应谱用于抗震设计的局限性 (1)强震地面运动长周期成分的存在 地震学研究和强震观测证明,强震情况下,地面运动确定存在长周期分量,其周期可以长达10秒甚至100秒,地震震级从5级到8级,其谱值在10秒周期处最大相差不超过50倍,在100秒周期处,不超过250倍。在震级M 5时,周期在3秒以内,信噪比已经大到可以满足工程使用要求了。同时还证明,谱曲线至少存在二个拐角周期。如图1和表1所示。 图1 不同震级下强震地面运动福里叶振幅谱

注:噪声指在强震加速度记录数据处理过程中引入的长周期误差 研究表明,地震动长周期分量与震源规模、震源距有关,由此可以推出与震级、烈度的关系,从而建立起具有工程实用意义的关系来。见公式(1) (M,R,T) PSV =f 1 =f (L,W,R,T) (1) 2 =f (I,R,T) 3 式中:PSV为拟速度反应谱,M为震级,R为震源距,L为断层长度,W为断层宽度,I 为烈度,T是反应谱周期。 (2)现有强震加速度记录中长周期成份的损失 由于强震仪频率响应范围的限制无法记录到超过10秒以上的地面运动成分,在超过5秒以上的成分中也存在失真,而且在对加速度记录进行误差修正时将数字化过程零线修正所产生的噪声滤出的同时也将地面运动长周期分量滤去了。 (3)关于加速度反应谱长周期段的二次衰减 反应谱理论证明,加速度反应谱曲线存在三个控制段,分别是:加速度、速度和位移控制,设计反应谱“平台段”是加速度控制段,速度控制段以1/T形式衰减,位移控制段则以1/T2形式衰减。这已成为地震工程界共同认可的常识。但是真正实用起来遇到问题,即长周期段的谱值太小,对抗震设计没有控制作用。为此,各国规范对此均作了不同程度的修正。且不说这种修正在理论上能否站得住脚,就是在工程实际应用中起多大作用?是否合理?也是值得商榷的。见图2 中国、美国、欧洲规范反应谱比较。 图2 考虑长周期分量的加速度反应谱

第8章 水平地震作用下的内力和位移计算 8.1 重力荷载代表值计算 顶层重力荷载代表值包括:屋面恒载:纵、横梁自重,半层柱自重,女儿墙自重,半层墙体自重。其他层重力荷载代表值包括:楼面恒载,50%楼面活荷载,纵、横梁自重,楼面上、下各半层柱及纵、横墙体自重。 8.1.1第五层重力荷载代表值计算 层高H=3.9m ,屋面板厚h=120mm 8.1.1.1 半层柱自重 (b ×h=500mm ×500mm ):4×25×0.5×0.5×3.9/2=48.75KN 柱自重:48.75KN 8.1.1.2 屋面梁自重 ()()kN m m m kN m m m kN m m m kN 16.1472 )25.06.6(/495.145.06.616.3)3.03(/495.123.06.7/16.3=?-?+?-?+ +?+?-? 屋面梁自重:147.16KN 8.1.1.3 半层墙自重 顶层无窗墙(190厚):()KN 25.316.66.029.3202.02019.025.14=??? ? ??-???+? 带窗墙(190厚): ()()KN 98.82345.002.02019.025.1428.15.16.66.029.3202.02019.025.14=??? ??? ???????-?+???-???? ??-???+? 墙自重:114.23 KN 女儿墙:()KN 04.376.66.1202.02019.025.14=????+? 8.1.1.4 屋面板自重 kN m m m m kN 78.780)326.7(6.6/5.62=+???

8.1.1.5 第五层重量 48.75+147.16+114.23+37.04+780.78=1127.96 KN 8.1.1.6 顶层重力荷载代表值 G 5 =1127.96 KN 8.1.2 第二至四层重力荷载代表值计算 层高H=3.9m ,楼面板厚h=100mm 8.1.2.1半层柱自重:同第五层,为48.75 KN 则整层为48.75×2=97.5 KN 8.1.2.2 楼面梁自重: ()()kN m m m kN m m m kN m m m kN 3.1542)25.06.6(/6.145.06.63.3)3.03(/6.123.06.7/3.3=?-?+?-?+ +?+?-? 8.1.2.3半墙自重:同第五层,为27.66KN 则整层为2×27.66×4=221.28 KN 8.1.2.4楼面板自重:4×6.6×(7.6+3+7.6)=480.48 KN 8.1.2.5第二至四层各层重量=97.5+154.3+221.28+480.48=953.56 KN 8.1.2.6第二至四层各层重力荷载代表值为: ()KN G 61.111336.65.326.76.65.2%5056.9534-2=??+????+= 活载:Q 2-4=KN 05.160%5036.65.326.76.65.2=???+???)( 8.1.3 第一层重力荷载代表值计算 层高H=4.2m ,柱高H 2=4.2+0.45+0.55=5.2m ,楼面板厚h=100mm 8.1.3.1半层柱自重: (b ×h=500mm ×500mm ):4×25×0.5×0.5×5.2/2=65 KN 则柱自重:65+48.75=113.75 KN 8.1.3.2楼面梁自重:同第2层,为154.3 KN 8.1.3.3半层墙自重(190mm ): ()()KN 14.3145.002.02019.025.142 8 .15.16.66.02 2.4202.02019.025.14=-?+???-??? ? ??-???+? 二层半墙自重(190mm ):27.66 KN 则墙自重为:(31.14+27.66)×4=235.2 KN

龙源期刊网 https://www.doczj.com/doc/0213033753.html, 地震作用下边坡稳定性分析方法研究 作者:王安富 来源:《科技创新导报》2017年第10期 摘要:地震作用下所引起的滑坡等自然灾害所造成的影响是非常巨大的。因此,该文通 过利用动力有限元时程分析法,对地震作用下边坡中的动力特征进行了分析,并且采用最小平均系数对地震作用下边坡稳定性以及特点,进行了简要的评定,通过利用相应的数据,以此评定工程施工展开的稳定、安全、可行等的性能,避免一些不必要的安全事故发生。另外,通过对某一个计算方式的具体分析,可以充分展现地震作用下边坡稳定性分析中数据的准确性,为其相关行业的发展,提供了重要的数据支持。 关键词:地震边坡稳定性 中图分类号:P642.22 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2017)04(a)-0091-02 我国是一个多山国家,山地占据我国总面积的2/3,其自然边坡的数量也在逐渐增多,由于地震动性特征以及边坡自身结构相对较为复杂,导致地震作用下边坡稳定性在分析的过程中,存在着一些难点。因此,在地震作用下边坡稳定性分析的过程中,应当利用有效的方式方法,例如:拟静力法、限差分强折减度计算法、滑块分析计算方式、动力有限元时程计算方式等,才能保证地震作用下边坡稳定性分析数据的准确性,为其工程的开展提供重要的参考依据。因此,该文对地震作用下边坡稳定性分析中的一些相关内容,进行了简要的分析和阐述,希望对其相关行业发展,给予一定程度上的帮助。 1 地震作用下边坡稳定性计算 在地震作用下边坡稳定性分析的过程中,应当利用相应的计算方式,提升其数据的准确性,避免在后期使用的过程中,存在着一定程度上的偏差。 1.1 拟静力法 拟静力法是地震作用下边坡稳定性分析中,常见的一种计算方式,主要是对边坡在整个断面采用相一致的自地震系数。同时,在计算的过程中,通过将其地震系数和土体质量相乘,从而得到地震作用下边坡的惯力性,并且按照极限平衡理论中的内容,对抗震安全系数进行相应的计算。但是,在计算的过程中,一定要根据相应的公式展开,其公式为:,公式中的F1为地震作用下边坡稳定性分析中,质点i的水平地震惯力性所代表的数值;ah为水平向设计地震加速所代表的数值;ε为地震作用下边坡稳定性分析的过程中,应当减损的系数分析;GEi为地震作用下边坡稳定性分析过程中,质点上的重力标准取值;αi为地震作用下边坡稳定性分析过程中,质点的动态分布系数;g为地震作用下边坡稳定性分析过程中重力加速度。 1.2 滑块分析计算方式

武汉理工大学《建筑结构抗震设计》复试 第1章绪论 1、震级和烈度有什么区别和联系? 震级是表示地震大小的一种度量,只跟地震释放能量的多少有关,而烈度则表示某一区域的地表和建筑物受一次地震影响的平均强烈的程度。烈度不仅跟震级有关,同时还跟震源深度、距离震中的远近以及地震波通过的介质条件等多种因素有关。一次地震只有一个震级,但不同的地点有不同的烈度。 2.如何考虑不同类型建筑的抗震设防? 规范将建筑物按其用途分为四类: 甲类(特殊设防类)、乙类(重点设防类)、丙类(标准设防类)、丁类(适度设防类)。 1 )标准设防类,应按本地区抗震设防烈度确定其抗震措施和地震作用,达到在遭遇高于当地抗震设防烈度的预估罕遇地震影响时不致倒塌或发生危及生命安全的严重破坏的抗震设防目标。 2 )重点设防类,应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施;但抗震设防烈度为9度时应按比9度更高的要求采取抗震措施;地基基础的抗震措施,应符合有关规定。同时,应按本地区抗震设防烈度确定其地震作用。 3 )特殊设防类,应按高于本地区抗震设防烈度提高一度的要求加强其抗震措施;但抗震设防烈度为9度时应按比9度更高的要求采取抗震措施。同时,应按批准的地震安全性评价的结果且高于本地区抗震设防烈度的要求确定其地震作用。 4 )适度设防类,允许比本地区抗震设防烈度的要求适当降低其抗震措施,但抗震设防烈度为6度时不应降低。一般情况下,仍应按本地区抗震设防烈度确定其地震作用。 3.怎样理解小震、中震与大震? 小震就是发生机会较多的地震,50年年限,被超越概率为63.2%; 中震,10%;大震是罕遇的地震,2%。 4、概念设计、抗震计算、构造措施三者之间的关系? 建筑抗震设计包括三个层次:概念设计、抗震计算、构造措施。概念设计在总体上把握抗震设计的基本原则;抗震计算为建筑抗震设计提供定量手段;构造措施则可以在保证结构整体性、加强局部薄弱环节等意义上保证抗震计算结果的有效性。他们是一个不可割裂的整体。 5.试讨论结构延性与结构抗震的内在联系。 延性设计:通过适当控制结构物的刚度与强度,使结构构件在强烈地震时进入非弹性状态后仍具有较大的延性,从而可以通过塑性变形吸收更多地震输入能量,使结构物至少保证至少“坏而不倒”。延性越好,抗震越好.在设计中,可以通过构造措施和耗能手段来增强结构与构件的延性,提高抗震性能。 第2章场地与地基 1、场地土的固有周期和地震动的卓越周期有何区别和联系? 由于地震动的周期成分很多,而仅与场地固有周期T接近的周期成分被较大的放大,因此场地固有周期T也将是地面运动的主要周期,称之为地震动的卓越周期。 2、为什么地基的抗震承载力大于静承载力? 地震作用下只考虑地基土的弹性变形而不考虑永久变形。地震作用仅是附加于原有静荷载上

地震作用与结构周期之间联系思考 从地震影响系数与结构周期的关系及底部剪力法来看,结构周期越长,在结构产生的地震作用就越小;但从振型分解法可只取前面数个振型来计算地震作用及振型是按结构周期从大到小排列来看,似乎给人的感觉又是结构周期越长,在结构产生的地震作用就越大.你如何看待? 重申一下反应谱意义,反应谱是具有不同动力特性的结构对一个地震动过程的动力最大反应的结果,反应谱曲线不反映具体的结构特性,只反映地震动特性(地震动过程不同成分频率含量的相对关系),是地震动特性与结构动力反应的“桥梁”. 由地震加速度反应谱可计算单自由度体系水平地震作用:F=mSa(T),然而实际地震动无法预知,可谓千奇百怪,为了便于设计规范给出了加速度设计反应谱,该谱为地震系数(地震烈度与地面地震动加速度关系)与动力放大系数(结构最大加速度与地面最大加速度之比,正规化的反应谱)的乘积值,在特定的结构阻尼比下,依据场地、震中距将地震动分类,计算动力放大系数取平均后平滑处理即得设计反应谱. 底部剪力法是简化算法,针对地震反应可用第一振型(呈线性倒三角形)表征的结构,即地震影响系数与振型参与系数(其中的水平相对位移可用质点高度代替)假定只有一个,可对应于振型分解反应谱法中的第一振型.当两结构的基本周期不一致时,在“总质量一致”的条件下,周期大者地震影响系

数有减小的趋势(不一定减小,取决于基本周期大小),总水平地震剪力有减少的趋势,而各层处的水平地震作用不一定减小,除非结构满足“层高一致、质量分布一致”的条件.综上,底部剪力法是一种近似计算方法,两结构在总质量一致的条件下,周期大者总地震作用近似有减小的趋势(不一定减小,取决于基本周期范围),严格来讲未必,实际上规范的0.85与层质量、层高有关系. 相对于底部剪力法,振型分解反应谱法计算地震反应精度较高,将多自由度体系解耦为广义单自由度体系,实质上是按结构的振型将地震作用进行分解,求解分解地震作用下单位质量的反应,然后再依据振型规则将反应叠加为结构总反应.每一振型对应于一个振型周期,由于低振型>高振型,前振型周期所对应的地震影响系数(反应谱值)有减小的趋势,但每一振型下的各层的地震作用还与振型参与系数(反映了本振型在单位质量地震作用中所占的分量)、各层对应的振型向量值(取决于结构质量与刚度的分布)并不是所有层均是第一振型下值大)及本层质量有关.结构的总地震反应(注意是所有质点地震反应的代数和)以低阶振型反应为主,高阶振型反应对结构总地震反应的贡献较小,这一点毋庸置疑,振型各层地震作用具有方向性,总地震反应代数相加,低阶振型与0线交点要少于高阶振型,即同一结构下低阶总地震反应要大于高阶,即使反应谱值小,而各层地震作用则不一定,取决于质量与刚度的分布.

6 地震作用下框架内力和侧移计算 6.1刚度比计算 刚度比是指结构竖向不同楼层的侧向刚度的比值。为限制结构竖向布置的不规则性,避免结构刚度沿竖向突变,形成薄弱层。根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)第3.4.2条规定:抗侧力构件的平面布置宜规则对称、侧向刚度沿竖向宜均匀变化、竖向抗侧力构件的截面尺寸和材料强度宜自下而上逐渐减小、避免侧向刚度和承载力突变。 根据《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010)第3.5.2条规定:对框架结构,楼层与其相邻上层的侧向刚度比计的比值不宜小于0.7,且与相邻上部三层刚度平均值的比值不宜小于0.8。计算刚度比时,要假设楼板在平面内刚度无限大,即刚性楼板假定。 7.0939.0/1136076/10669082 11 >== = ∑∑mm N mm N D D γ,满足规范要求; ()8.0939.0/113607611360761136076/1066908334 321 2>=++?=++=∑∑∑∑mm N mm N D D D D γ,满 足规范要求。 依据上述计算结果可知:刚度比满足要求,所以无竖向突变,无薄弱层,结构竖向规则,故可不考虑竖向地震作用。将上述不同情况下同层框架柱侧移刚度相加,框架各层层间侧移刚度∑i D ,见表6-4。 表5-4框架各层层间侧移刚度 楼层 1层 2层 3层 4层 5层 6层 突出屋面层 ∑i D 1066908 1136076 1136076 1136076 1136076 1136076 258396 6.2水平地震作用下的侧移计算 根据《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010)附录C 中第C.0.2条可知:对于质量和刚度沿高度分布比较均匀的框架结构、框架剪力墙结构和剪力墙结构,其基本周期可按公式6-1计算。 T T T μψ7.11= (6-1) 式中:1T ——框架的基本自振周期; T μ——计算结构基本自振周期的结构顶点假想位移,单位为m ; T ψ——基本自振周期考虑非承重砖墙影响的折减系数。

填空题(每空1分,共20分) 1、地震波包括在地球内部传播的体波和只限于在地球表面传播的面波,其中体波包括纵波(P)波和横(S)波,而面波分为瑞雷波和洛夫波,对建筑物和地表的破坏主要以面波为主。 2、场地类别根据等效剪切波波速和场地覆土层厚度共划分为IV类。3.我国采用按建筑物重要性分类和三水准设防、二阶段设计的基本思想,指导抗震设计规范的确定。其中三水准设防的目标是小震不坏,中震可修和大震不倒4、在用底部剪力法计算多层结构的水平地震作用时,对于T1>1.4T g时,在结构顶部附加ΔF n,其目的是考虑高振型的影响。 5、钢筋混凝土房屋应根据烈度、建筑物的类型和高度采用不同的 抗震等级,并应符合相应的计算和构造措施要求。 6、地震系数k表示地面运动的最大加速度与重力加速度之比;动力系数 是单质点最大绝对加速度与地面最大加速度的比值。 7、在振型分解反应谱法中,根据统计和地震资料分析,对于各振型所产生的地震作用效应,可近似地采用平方和开平方的组合方法来确定。 名词解释(每小题3分,共15分) 1、地震烈度: 指某一地区的地面和各类建筑物遭受一次地震影响的强弱程度。 2、抗震设防烈度: 一个地区作为抗震设防依据的地震烈度,应按国家规定权限审批或颁发的文件(图件)执行。 3、反应谱: 地震动反应谱是指单自由度弹性体系在一定的地震动作用和阻尼比下,最大地震反应与结构自振周期的关系曲线。 4、重力荷载代表值: 结构抗震设计时的基本代表值,是结构自重(永久荷载)和有关可变荷载的组合值之和。 5 强柱弱梁: 结构设计时希望梁先于柱发生破坏,塑性铰先发生在梁端,而不是在柱端。 三简答题(每小题6分,共30分) 1.简述地基液化的概念及其影响因素。 地震时饱和粉土和砂土颗粒在振动结构趋于压密,颗粒间孔隙水压力急剧增加,当其上升至与土颗粒所受正压应力接近或相等时,土颗粒间因摩擦产生的抗剪能力消失,土颗粒像液体一样处于悬浮状态,形成液化现象。其影响因素主要包括土质的地质年代、土的密实度和黏粒含量、土层埋深和地下水位深度、地震烈度和持续时间 2.简述两阶段抗震设计方法。?

附件:“PKPM上部结构设计软件常见问题释疑”研讨班授课大纲 一、荷载与地震作用 1、现浇板、悬挑板、组合楼板、斜板等在确定面荷载时有哪些注意事项?05与08版在处理上 有何不同?荷载方向如何确定,可否输入负值? 2、08版新增梁上的荷载类型“无截面设计”是何意,如何正确应用? 3、哪些节点上可以加节点荷载?对于一根梁上任加一点后,在此节点上加节点荷载05与08版 软件在处理上有何不同? 4、楼面梁是如何进行活荷载折减的,程序的处理与规范有何不同? 5、对于“柱、墙及基础活荷载折减”程序的处理05版及08版有哪些不同,结果如何查询? 6、活荷载的输入对人防荷载的计算有何影响?08版有何改动? 7、PK、SATWE进行活荷载不利布置计算时有何不同?应注意哪些相关参数? 8、何为“互斥活荷载”?怎样通过此功能来实现规范中的相应条款? 9、05及08版程序是如何进行“普通风荷载”计算的,其中与风荷载计算相关的参数该如何确定, 受风面面积及荷载作用点如何确定?“普通风荷载”计算后荷载如何分配,它作用的效应程序做了怎样的处理? 10、05版特殊风荷载是如何计算的,有哪些不足?08版特殊风荷载是如何计算的,如何灵活应 用? 11、广义层方式建立的模型是否均可以直接用软件自动计算的风荷载? 12、05、08版吊车荷载输入方法有哪些异同? 13、对于排架柱计算长度系数的计算不同模块有何不同,该如何选用? 14、近期多层人防的计算程序做了哪些重大调整?不同版本为何结果会相差如此悬殊? 15、局部有人防荷载时如何处理? 16、如何确定地下室外墙平面外的受力?如何计算地下室外墙平面外的配筋?不同版本输出结果 有何不同?程序对于地下室外墙能否正确识别? 17、如何实现人防构件的弹塑性设计? 18、何时需要考虑“双向地震”及“偶然偏心”?如果两项同时选择程序如何处理? 19、如何正确确定与地震力计算相关的一些参数?如:计算振型个数、周期折减系数。 20、如何理解“水平力与整体坐标夹角”与“斜交抗侧力构件方向附加地震数,相应角度”? 21、“按中震(或大震)不屈服做结构设计”如何应用? 22、0。2Q0调整,不同时期版本,程度处理有何不同,原来有哪些局限?如何解决? 23、08版地下室信息中“土层水平抗力系数的比例系数”是何意,该如何取值? 二、构件设计 1、对于层间的支撑在计算时05、08版软件的处理有何不同? 2、越层支撑在与梁墙相交时05、08版在处理上有何不同? 3、08版对于柱被层间支撑打断后是如何进行内力及配筋计算的? 4、如何人为指定支撑是否参与导荷,它的导荷原则是如何定的? 5、08版支撑的计算长度系数如何确定? 6、支撑对于楼层指标的贡献05与08版在计算上有何异同? 7、刚性梁有哪些具体应用? 8、如何用两种方法输入连梁模型?两种方式输入的连梁在计算上有哪些不同? 9、如何合理填取与连梁计算相关的参数信息,如连梁刚度折减系数、墙梁转框架梁控制跨高比? 10、程序是如何实现“《抗震规范》(2008局部修订版)第3.6.6.1条” 的? 11、在输入楼梯构件时应注意的事项有哪些? 12、按主梁或次梁不同的方式输入时,在导荷、计算、施工图处理上有何不同?

结构抗震课后习题答案

《建筑结构抗震设计》课后习题解答建筑结构抗震设计》第 1 章绪论 1、震级和烈度有什么区别和联系?震级是表示地震大小的一种度量,只跟地震释放能量的多少有关,而烈度则表示某一区域的地表和建筑物受一次地震影响的平均强烈的程度。烈度不仅跟震级有关,同时还跟震源深度、距离震中的远近以及地震波通过的介质条件等多种因素有关。一次地震只有一个震级,但不同的地点有不同的烈度。 2.如何考虑不同类型建筑的抗震设防?规范将建筑物按其用途分为四类:甲类(特殊设防类)、乙类(重点设防类)、丙类(标准设防类)、丁类(适度设防类)。 1 )标准设防类,应按本地区抗震设防烈度确定其抗震措施和地震作用,达到在遭遇高于当地抗震设防烈度的预估罕遇地震影响时不致倒塌或发生危及生命安全的严重破坏的抗震设防目标。 2 )重点设防类,应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施;但抗震设防烈度为9 度时应按比9 度更高的要求采取抗震措施;地基基础的抗震措施,应符合有关规定。同时,应按本地区抗震设防烈度确定其地震作用。 3 )特殊设防类,应按高于本地区抗震设防烈度提高一度的要求加强其抗震措施;但抗震设防烈度为9 度时应按比9 度更高的要求采取抗震措施。同时,应按批准的地震安全性评价的结果且高于本地区抗震设防烈度的要求确定其地震作用。 4 )适度设防类,允许比本地区抗震设防烈度的要求适当降低其抗震措施,但抗震设防烈度为 6 度时不应降低。一般情况下,仍应按本地区抗震设防烈度确定其地震作用。 3.怎样理解小震、中震与大震? 小震就是发生机会较多的地震,50 年年限,被超越概率为63.2%;中震,10%;大震是罕遇的地震,2%。 4、概念设计、抗震计算、构造措施三者之间的关系? 建筑抗震设计包括三个层次:概念设计、抗震计算、构造措施。概念设计在总体上把握抗震设计的基本原则;抗震计算为建筑抗震设计提供定量手段;构造措施则可以在保证结构整体性、加强局部薄弱环节等意义上保证抗震计算结果的有效性。他们是一个不可割裂的整体。

地震荷载作用下岩土边坡稳定性分析方法 摘要:综合大量文献,回顾了岩土边坡地震稳定性分析方法的研究成果,将各种分析方法大致分为拟静力法,滑块分析法,概率分析法,数值分析方法以及实验法五类,并对这几种方法作简要评述,指出存在的问题并提出未来的发展方向。 关键词:岩土工程,岩土边坡,地震稳定性,进展,分析方法 Seismic Stability Evaluation Method Of Rock-soils Lopes Gao Wei Abstract:Comprehensive many papers, and reviewed the slop earthquake stability analysis of research results, The various analytical methods are classified into pseudo-static method, sliding block analysis method, probabilistic analysis method, numerical analysis method and experimental method, This paper briefly evaluation these method, and points out the several problems and puts forward the development direction of the future. Key Words:Geotechnical engineering, Geotechnical slop, seismic stability, progress, analysis method 引言 中国位于世界两大地震带:环太平洋地震带与欧亚地震带之间,地震断裂带十分发育,是一个地震灾害严重的国家。同时,我国地形地貌复杂的地区,面积大,分布广,高山河谷数量众多,山地面积占国土面积1/4,从而客观上决定了我国有大量的自然边坡。大量的震害调查表明,地震诱发的边坡滑坡是主要的地震灾害类型之一[5]。在山区和丘陵地带,地震诱发的滑坡往往具有分布广、数量多、危害大的特点。例如,2008年5月12日四川发生的里氏8.0级特大地震,诱发了大规模的山体崩塌和滑坡,造成了人畜伤亡、房屋倒塌、堵塞交通,给山区人民生命财产造成了严重损失[6]。

第3章 高层建筑结构的荷载和地震作用 [例题] 某高层建筑剪力墙结构,上部结构为38层,底部1-3层层高为4m,其他各层层高为3m ,室外地面至檐口的高度为120m ,平面尺寸为m m 4030?,地下室采用筏形基础,埋置深度为12m ,如图3.2.4(a)、(b)所示。已知基本风压为2045.0m kN w =,建筑场地位于大城市郊区。已计算求得作用于突出屋面小塔楼上的风荷载标准值的总值为800kN 。为简化计算,将建筑物沿高度划分为六 个区段,每个区段为20m ,近似取其中点位置的风荷载作为该区段的平均值,计算在风荷载作用下结 构底部(一层)的剪力和筏形基础底面的弯矩。 解:(1)基本自振周期:根据钢筋混凝土剪力墙结构的经验公式,可得结构的基本周期为: s n T 90.13805.005.01=?== 222210m s kN 62.19.145.0T w ?=?= (2)风荷载体型系数:对于矩形平面,由附录1可求得 80.01=s μ 57040120030480L H 03 04802s .....-=??? ? ? ?+-=??? ??+-=μ (3)风振系数:由条件可知地面粗糙度类别为B 类,由表3.2.2可查得脉动增大系数502.1=ξ。脉动影响系数ν根据H/B 和建筑总高度H 由表3.2.3确定,其中B 为迎风面的房屋宽度,由H/B=3.0可从表3.2.3经插值求得=ν0.478;由于结构属于质量和刚度沿高度分布比较均匀的弯剪型结构,可近似采用振型计算点距室外地面高度z 与房屋高度H 的比值,即H H i /z =?,i H 为第i 层标高;H 为建筑总高度。则由式(3.2.8)可求得风振系数为: H H 478050211H H 11i z i z ??+=?+=+=μμξνμ?νξβ.. z z z (4)风荷载计算:风荷载作用下,按式(3.2.1)可得沿房屋高度分布的风荷载标准值为: ()z z z z ....)z (q βμβμ6624=40×570+80×450= 按上述公式可求得各区段中点处的风荷载标准值及各区段的合力见表3.2.4,如图3.2.4(c)所示。 表3.2.4 风荷载作用下各区段合力的计算 (a ) (b ) (c ) 图3.2.4 高层结构外形尺寸及计算简图

地震作用下结构相应自学报告运动方程 反应量 反应时程 反应谱 位移,伪速度与伪加速度反应谱 联合反应谱 反应谱应用-确定结构峰值反应 反应谱与设计反应谱

1.运动方程 图1 地面运动时结构响应示意 如图单自由度结构,在地面运动时质点处于动平衡状态,根据达朗贝尔原理,质点动平衡方程可以表示为: f I+f D+f S=0(1-1) 其中,f I为惯性力,f D为阻尼力,f S为结构给质点的弹性回复力。 在平衡关系的三项中,惯性力取决于质点的绝对加速度,而弹性回复力和阻尼力则分别取决于结构变形和变形速度,即相对变形和相对速度。因此,式(1-1)可表达为: mu t+cu+ku=0(1-2) 其中,上标t的量为绝对坐标系下的量,无上标的量为地面参考系下的量。对于加速度而言,由于地面参考系与绝对加速度没有相对转动,因此有 u t=u+u g(1-3) 其中u g为地面运动的加速度。将式(1-3)代入(1-2)并进行整理,得到一般单自由度线弹性结构在地震激励下的运动方程: u+2ζωn u+ωn2u=?u g(1-4) 2.反应量 对于工程结构在地震中的响应,我们一般关心结构在地震中的内力和变形,而对于一些振动敏感的仪器设备,还会关注该处的绝对加速度。对于给定结构,结构内力和变形取决于相对位移,同时相对速度对结构的阻尼力也起到了绝对作用。因此地震中我们应关注结构的相对量u,u和u以及绝对量u t,u t和u t。

3.反应时程 反应时程是指在一次地震中某个结构的特定物理量随时间变化的情况。在单自由度体系中,由结构的质量、刚度性质和地震动的具体输入,可以通过动力学方法计算出位移随时间的变化规律。另一方面,为了简化计算过程并且不失真实的表达结构的振动情况,使用等效静力法来计算结构的内力,这里引入了伪加速度A的概念,其量纲与加速度u相同,数值上为ωn2u,作用在质点上以为静外力对结构内力进行计算。 A=ωn2u(3-1) 4.反应谱 对于一给定地震动,我们在考察结构在该地震动下的响应时,最关心结构的最大响应,包括最大位移、最大速度和最大加速度,此时结构的最大响应只与结构的固有周期和结构的阻尼比有关。将同一阻尼比的不同周期的结构在该地震动作用下的最大位移、速度和加速度分别画在图表中,即得到该地震动的位移、速度和加速度的反应谱。反应谱的横轴为结构的固有周期,纵轴为地震动引起的结构的最大响应,即最大位移、最大速度或最大加速度,对于一特定阻尼比,一个地震动对应一组反应谱,因此,反应谱反映的是地震动的固有特性。图2直观的表现出了反应谱的含义。 图2 反应谱的直观含义 5.位移,伪速度和伪加速度反应谱

5.2 水平地震作用计算 5.2.1采用底部剪力法时,各楼层可仅取一个自由度,结构的水平地震作用标准值,应按下列公式确定(图5.2.1): 式中FEk-结构总水平地震作用标准值; α1-相应于结构基本自振周期的水平地震影响系数值,应按本章第5.1.4条确定,多层砌体房屋、底部框架和多层内框架砖房,宜取水平地震影响系数最大值; Geq-结构等效总重力荷载,单质点应取总重力荷载代表值,多质点可取总重力荷载代表值的85%; Fi-质点i的水平地震作用标准值; Gi,Gj-分别为集中于质点i、j的重力荷载代表值,应按本章第5.1.3条确定; Hi,Hj-分别为质点i、j的计算高度; δn顶部附加地震作用系数,多层钢筋混凝土和钢结构房屋可按表 5.2.1采用,多层内框架砖房可采用0.2;其他房屋可采用0.0; ΔFn-顶部附加水平地震作用。

注:T1为结构基本自振周期。 5.2.2采用振型分解反应谱法时,不进行扭转耦联计算的结构,应按下列规定计算其地震作用和作用效应: 1 结构j振型i质点的水平地震作用标准值,应按下列公式确定:d 式中Fji-j振型i质点的水平地震作用标准值; αj-相应于j振型自振周期的地震影响系数,应按本章第5.1.4条确定; Xji-j振型i质点的水平相对位移; rj-j振型的参与系数。 2 水平地震作用效应(弯矩、剪力、轴向力和变形),应按下式确定: 式中SEk-水平地震作用标准值的效应; Sj-j振型水平地震作用标准值的效应,可只取前2~3个振型,当基本自振周期大于1.5s或房屋高宽比大于5时,振型个数应适当增加。 5.2.3 建筑结构估计水平地震作用扭转影响时,应按下列规定计算其地震作用和作用效应: 1 规则结构不进行扭转耦联计算时,平行于地震作用方向的两个边榀,其地震作用效应应乘以增大系数。一般情况下,短边可按1.15采用,长边可按1.05采用;当扭转刚度较小时宜按不小于1.3采用2扭转耦联振型分解法计算时各楼层可取两个正交的水平位移和一个转角共三个自由度并应按下列公式计算结构

水平地震作用下的框架侧移验算和力计算 5.1 水平地震作用下框架结构的侧移验算 5.1.1抗震计算单元 计算单元:选取6号轴线横向三跨的一榀框架作为计算单元。 5.1.2横向框架侧移刚度计算 1、梁的线刚度: b /l I E i b c b = (5-1) 式中:E c —混凝土弹性模量s I b —梁截面惯性矩 l b —梁的计算跨度 I 0—梁矩形部分的截面惯性矩 根据《多层及高层钢筋混凝土结构设计释疑》,在框架结构中有现浇层的楼面可以作为梁的有效翼缘,增大梁的有效侧移刚度,减少框架侧移,为考虑这一有利因素,梁截面惯性矩按下列规定取,对于现浇楼面,中框架梁Ib=2.0Io,,边框架梁Ib=1.5Io ,具体规定是:现浇楼板每侧翼缘的有效宽度取板厚的6倍。 2、柱的线刚度: c c c c h I E i /= (5-2) 式中:Ic —柱截面惯性矩 hc —柱计算高度 一品框架计算简图: 3、横向框架柱侧移刚度D 值计算: 212c c c h i D α= (5-3) 式中:c α—柱抗侧移刚度修正系数

K K c +=2α(一般层);K K c ++=25.0α(底层) K —梁柱线刚度比,c b K K K 2∑= (一般层);c b K K K ∑=(底层) ① 底层柱的侧移刚度: 边柱侧移刚度: A 、E 轴柱:68.010 5.61045.41010=??==∑c b i i K 中柱侧移刚度: C 、 D 轴柱:18.1105.6102.345.410 10=??+== ∑)(c b i i K ② 标准层的侧移刚度 边柱的侧移刚度: A 、E 轴柱:51.010 72.821045.4221010=????==∑c b i i K 中柱侧移刚度: C 、 D 轴柱:88.01072.82102.345.42210 10 =???+?== ∑)(c b i i K

结构抗震变形验算 (一)多遇地震作用下的结构抗震变形验算 框架和框架—抗震墙结构宜进行多遇地震作用下结构的抗震变形验算,其层间弹性位移应符合下式要求: △u e≤〔θe〕H (2—5—3—67) 式中:△u e——多遇地震作用标准值产生的层间弹性位移,计算时,水平地震影响系数最大值应按表2—5—3—7采用,各作用分项系数均应采用1.0,钢筋混凝土构件可取弹性刚度; 〔θe〕——层间弹性位移角限值,可按表2—5—3—13采用; H——层高。 层间弹性位移角限值表2—5—3—13 图2—5—3—7 1.不考虑扭转影响时的弹性层间位移 底部剪力法:

△u i=V i/k (2—5—3—68) △u i=V i/k 振型分解反应谱法: (2—5—3—69) △u ji=u j,i-u j,i-1 〔K〕{u j}={F Ej} 式中:△ui——i层的弹性层间位移 V i——i层的地震剪力设计值(γE=1.0) K i——i层的弹性侧移刚度 △u ji——j振型i层的层间位移 u ji——j振型i层的侧向位移 〔K〕——结构弹性侧移刚度矩阵 {u j}——j振型侧移向量(由n个u ji分量组成) {F Ej}——j振型水平地震作用向量(由n个Fji分量组成) 2.考虑扭转影响的弹性层间位移 图2—5—3—8 (2—5—3—70) x方向构件u ji=u xji-ji s yi y方向构件u ji=u yji-ji s xi

斜向构件u ji=u xji cosθ+u yji sinθ+ji sθi 式中:{u xj}——j振型x方向质心位移向量(n个u xji组成); {u yi}——j振型y方向质心位移向量(n个u yji组成); {j}——j振动扭转角向量(n个ji组成); s yi——i层质心至x方向构件的垂直距离; S xi——i层质心至y方向构件的垂直距离; θ——斜向构件与x方向的夹角; sθi——i层质心至θ方向构件的垂直距离,当θ=0时; 图2—5—3—9 sθi=-s yi,θ=π/2时,sθi=s xi; {F j}——j振型地震作用向量(x、y和扭转角方向,3n阶); [K]——结构考虑扭转的刚度矩阵(3n×3n阶); ρjk——j振型与k振型的耦连系数。 3.平面结构考虑转角影响的弹性层间位移 (2—5—3—71) △u ji=u j,i-u j,i-1-θj,i-1h i

第3章高层建筑结构的荷载和地震作用 [例题] 某高层建筑剪力墙结构,上部结构为38层,底部1-3层层高为4m,其他各层层高为3m,室外地面至檐口的高度为120m,平面尺寸为30m?40m,地下室采用筏形基础,埋置深度为12m,如图3.2.4(a)、(b)所示。已知基本风压为 w0=0.45kNm,建筑场地位于大城市郊区。已计算求得作用于突出屋面小塔楼上的风荷载标准值的总值为800kN。为简化计算,将建筑物沿高度划分为六个区段,每个区段为20m,近似取其中点位置的风荷载作为该区段的平均值,计算在风荷载作用下结构底部(一层)的剪力和筏形基础底面的弯矩。 2 解:(1)基本自振周期:根据钢筋混凝土剪力墙结构的经验公式,可得结构的基本周期为: T1=0.05n=0.05?38=1.90s w0T12=0.45?1.92=1.62kN?s2m2 (2)风荷载体型系数:对于矩形平面,由附录1可求得 μs1=0.80 H?120??? ?=- 0.48+0.03??=-0.57 L40???? (3)风振系数:由条件可知地面粗糙度类别为B类,由表3.2.2可查得脉动增大系数ξ=1.502。脉动影响系数ν根据H/B和建筑总高度H由表3.2.3确定,其中B 为迎风面的房屋宽度,由H/B=3.0可从表3.2.3经插值求得ν=0.478;由于结构属于质量和刚度沿高度分布比较均匀的弯剪型结构,可近似采用振型计算点距室外地面高度z与房屋高度H的比值,即?z=Hi/H,Hi为第i层标高;H为建筑总高度。则由式(3.2.8)可求得风振系数为: ξ ν ?zξνHi1.502?0.478Hi βz=1+=1+?=1+? μzμzHμzH (4)风荷载计算:风荷载作用下,按式(3.2.1)可得沿房屋高度分布的风荷载标准值为: q(z)=0.45×(0.8+0.57)×40μzβz=24.66μzβz μs2=- 0.48+0.03 按上述公式可求得各区段中点处的风荷载标准值及各区段的合力见表3.2.4,如图3.2.4(c)所示。 表3.2.4 风荷载作用下各区段合力的计算