皖江城市带承接产业转移的影响因素分析

- 格式:pdf

- 大小:313.54 KB

- 文档页数:6

作者: 左年文

作者机构: 安徽行政学院

出版物刊名: 安徽行政学院学报

页码: 95-96页

年卷期: 2011年 第3期

主题词: 承接产业转移;皖江城市带;供应保障;土地;产业转移过程;2010年;示范区;经济指标

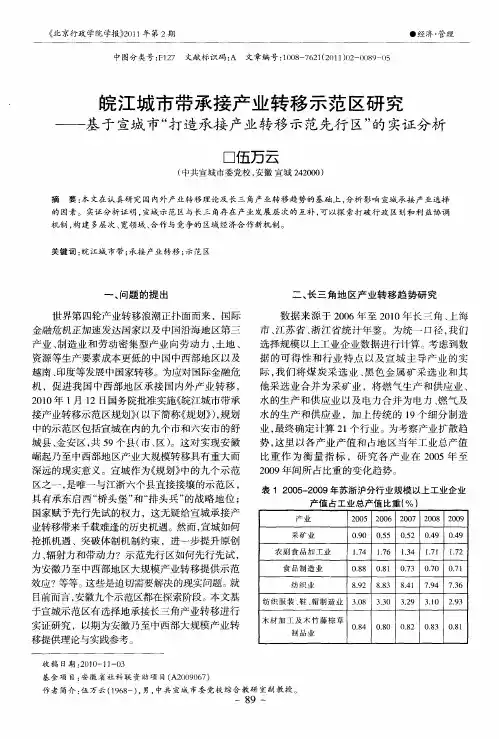

摘要:2010年1月21日国务院正式批复《皖江城市带承接产业转移示范区规划》,作为首个获批的国家级承接产业转移示范区,安徽省特别是示范区规划范围内的59个县(市、区)的加速崛起迎来了重大战略机遇。

据了解,一年多来示范区内各县区发展进程明显加快,发展势头进一步迅猛,主要经济指标普遍达到或超过全省平均水平。

但是在承接产业转移过程中,也面临着一些新的问题和挑战,。

承接产业转移示范区问题调研报告HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】承接产业转移示范区问题调研报告进入新世纪,经济全球化和区域经济一体化深入发展,国际产业转移加快推进。

受国际金融危机的影响,国际产业转移和资本流动格局正在发生深刻变化,进一步加快沿海地区产业升级是我国应对国际金融危机、提升国家整体竞争力的战略需要。

XX年初xx在安徽视察工作时指出:“安徽要充分发挥区位优势、自然资源优势、劳动力资源优势,积极参与泛长三角区域发展分工,主动承接沿海地区产业转移,不断加强同兄弟省份的横向经济联系和协作”。

在此宏观背景下,省委、省政府提出建设“皖江城市带承接产业转移示范区”的构想,并获得国务院批准同意,这是我省学习实践科学发展观,落实总书记重要指示的重大战略决策和部署。

**是皖江城市带的重要城市之一,现在正处在加速追赶、奋力崛起的关键时期,建设产业转移示范区是我市在产业发展、结构调整、基础设施完善、综合实力提升等方面迎来的空前、重大机遇。

在这样一个关键时期,我们一定要深入学习实践科学发展观,充分认识和发挥自身优势,努力挖掘潜在的发展动能,认真剖析制约发展的现实因素,正确对待面临的挑战,并提出相应的解决办法,加快示范区建设,使**经济驶入发展的“快车道”。

一、**建设示范区的战略意义1、**在皖江城市带的地位**市总面积1.53万平方公里,占全省9.5%,占沿江城市带23.5%;人口610万,占全省9.1%,占沿江城市带25.7%;XX年国内生产总值704.72亿元,占全省7.9%,占沿江城市带21.5%。

《安徽省沿江城市群“xxx”经济社会发展规划纲要》提出的“一轴双核三带”发展战略中,**又是安徽临江产业发展轴上的两大产业集聚核之一。

**应该成为皖江城市带发展的中坚力量,在皖江城市带发展及承接产业转移中是必须有所作为,也能够大有作为。

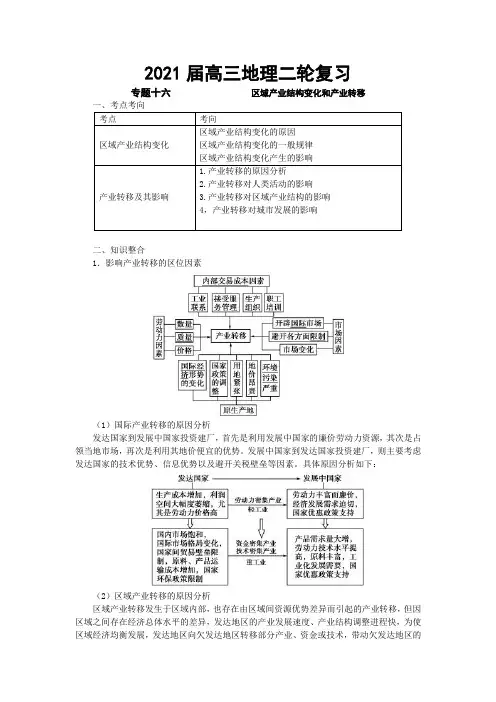

2021届高三地理二轮复习专题十六区域产业结构变化和产业转移一、考点考向二、知识整合1.影响产业转移的区位因素(1)国际产业转移的原因分析发达国家到发展中国家投资建厂,首先是利用发展中国家的廉价劳动力资源,其次是占领当地市场,再次是利用其地价便宜的优势。

发展中国家到发达国家投资建厂,则主要考虑发达国家的技术优势、信息优势以及避开关税壁垒等因素。

具体原因分析如下:(2)区域产业转移的原因分析区域产业转移发生于区域内部,也存在由区域间资源优势差异而引起的产业转移,但因区域之间存在经济总体水平的差异,发达地区的产业发展速度、产业结构调整进程快,为使区域经济均衡发展,发达地区向欠发达地区转移部分产业、资金或技术,带动欠发达地区的经济发展,这一方面是国际产业转移所不具有的,如广东将珠三角地区的产业向粤北、粤西地区转移,就是为了使广东省整体经济均衡发展。

我国国内产业转移的主要驱动因素近年来,劳动密集型产业和资源密集型产业的发展受到制约东南沿海地区产业向中西部梯度转移步伐加快。

其主要驱动因素有:(1)劳动力成本变化是国内产业转移最基本的动力。

(2)市场拓展也是产业转移的重要因素。

(3)政策引导也是重要因素。

(4)其他因素,如中西部地区的产业配套能力、物流速度和物流成本等。

2.区域产业转移的一般规律(1)产业类型转移的先后顺序(2)产业转移的方向世界汽车产业四次大转移示意图中国产业转移路线示意图3.产业转移对区域发展的影响4.产业转移与区域产业结构调整(1)区域产业结构调整的一般规律某一地区工业的发展和产业结构的调整,一般有以下规律:轻工业积累资金重工业加强基础工业高科技工业(初期) (中期) (后期)(2)区域产业转移的一般规律先转移劳动密集型产业和轻工业,进而转移资金密集型产业和重工业,最后是技术密集型产业,一般方向是由发达国家(地区)转移到发展中国家(地区)。

三、真题点评(2020江苏高考)《中巴经济走廊远景规划(2017 -2030年)》将中国“一带一路”倡议与巴基斯坦“愿景 2025”深入对接,为中巴合作带来新机遇。

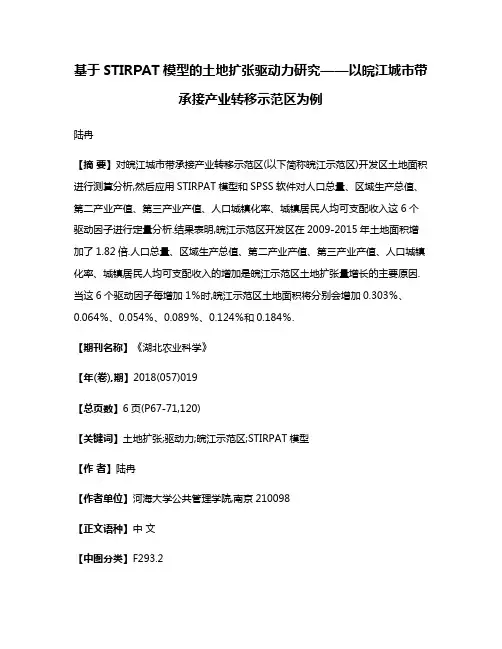

基于STIRPAT模型的土地扩张驱动力研究——以皖江城市带承接产业转移示范区为例陆冉【摘要】对皖江城市带承接产业转移示范区(以下简称皖江示范区)开发区土地面积进行测算分析,然后应用STIRPAT模型和SPSS软件对人口总量、区域生产总值、第二产业产值、第三产业产值、人口城镇化率、城镇居民人均可支配收入这6个驱动因子进行定量分析.结果表明,皖江示范区开发区在2009-2015年土地面积增加了1.82倍.人口总量、区域生产总值、第二产业产值、第三产业产值、人口城镇化率、城镇居民人均可支配收入的增加是皖江示范区土地扩张量增长的主要原因.当这6个驱动因子每增加1%时,皖江示范区土地面积将分别会增加0.303%、0.064%、0.054%、0.089%、0.124%和0.184%.【期刊名称】《湖北农业科学》【年(卷),期】2018(057)019【总页数】6页(P67-71,120)【关键词】土地扩张;驱动力;皖江示范区;STIRPAT模型【作者】陆冉【作者单位】河海大学公共管理学院,南京210098【正文语种】中文【中图分类】F293.2自20世纪80年代以来,中国各省市城镇化进程不断加快,经济也有了突飞猛进的发展,这些发展必然伴随着城市规模的扩大。

而城市规模扩大的主要表现就是土地的扩张。

国务院颁布《皖江城市带承接产业示范区规划》后,皖江示范区经济高速增长,2015年生产总值就达14 948.00亿元。

“十三五”规划提出推动长江经济带发展,推进新型城镇化,党的十八大报告也指出,全面建成小康社会要促进新型城镇化发展。

而城镇化是我们不可逾越的历史过程,《2014年皖江城市带承接产业转移示范区发展报告》针对城镇化率较低的皖江示范区提出“产城一体化”的发展思路[1],旨在吸引城市人口集聚,推进城镇化。

在“产城一体化”过程中必然对土地有着更多需求,所以研究皖江示范区土地扩张驱动力,对促进安徽省、皖江城市带的新型城镇化有着现实意义。

关于皖江城市带承接产业转移示范区规划的实施方案(2010年2月1日)为全面贯彻落实《皖江城市带承接产业转移示范区规划》(以下简称《示范区规划》),根据《国务院关于皖江城市带承接产业转移示范区规划的批复》(国函[2010]5号)和《中共安徽省委、安徽省人民政府关于推进皖江城市带承接产业转移示范区建设的决定》(皖发[2010]2号),制定本实施方案。

一、目标进度(一)目标分解。

《示范区规划》提出了16项主要指标。

结合实际,增加社会消费品零售总额、进出口总额、实际利用外商直接投资、实际利用省外资金、固定资产投资和规模以上工业增加值6项指标,并预测了2015年目标值,这22项指标构成实施《示范区规划》2015年主要目标表。

省领导小组办公室将选择可以分解的指标,分解下达到示范区各市、县(市、区,下同),作为落实工作任务和检查工作成效的重要依据。

对无法分解到市的目标,各市和省直有关部门也要纳入工作计划,采取相应措施,努力实现目标。

(二)进度妥求。

按照“一年打基础,三年见成效,五年大发展”的战略步骤,分三个阶段实施。

一年打基础。

2010年是示范区建设的开局之年,全省上下要积极行动起来,全面启动示范区建设的各项工作,形成合力,扎实推进,为实施《示范区规划》开好局、起好步。

示范区宣传推介深入开展,重点专项规划编制完成,基础设施建设加快推进,各项政策落实到位,工作机制基本建立,引进资金和项目明显高于上年,一批产业层次高、投资规模大、带动能力强的重大项目开工建设,示范区建设取得初步成效。

三年见成效。

到2013年,示范区承接国内外产业转移的品牌基本确立,具有较高的知名度和影响力,初步形成科学承接产业转移的体制机制,示范区的产业承载、自主创新和公共服务能力明显增强,现代产业体系初步形成,一批特色产业园区实力明显壮大,实施《示范区规划》取得阶段性重要成果。

五年大发展。

到2015年,《示范区规划》的主要目标任务全面完成,体制机制与沿海发达地区全面对接,现代产业体系基本建立,产业结构优化升级,综合实力明显提升,基本公共服务水平明显提高,人居环境良好,基本建成全面小康社会,带动全省加快发展。

作者: 汪军

作者机构: 巢湖学院环巢湖文化与经济社会发展研究中心,安徽巢湖238000

出版物刊名: 三峡大学学报:人文社会科学版

页码: 55-58页

年卷期: 2017年 第1期

主题词: 产业转型;产业结构;就业结构;皖江城市带

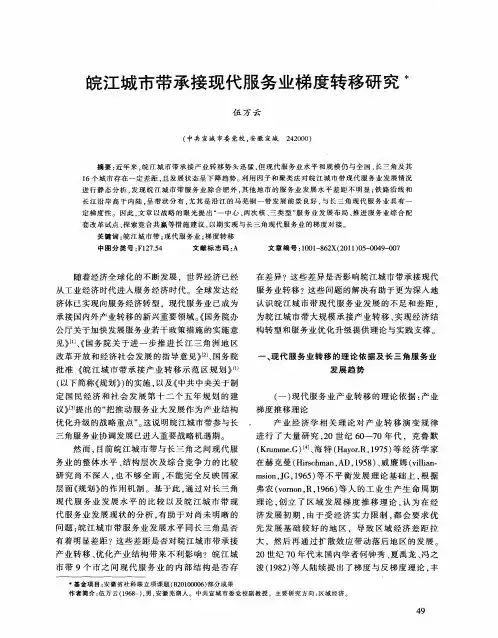

摘要:大量的文献研究资料和各国经济发展的实践表明,产业结构演进与就业结构之间存在正相关性。

文章立足于皖江城市带承接产业转移的宏观背景,分析了改革开放以来安徽省产业结构与就业结构之间的演变趋势,通过对产业结构偏离度、就业贡献率和就业弹性等方面的实证研究,分析了安徽省三次产业演变对劳动力就业的影响。

研究安徽省产业结构与就业结构之间的相关性,对推进安徽省产业结构的转型发展,促进经济增长与就业增长的协调性发展,发挥安徽在承接东部地区产业转移、促进中部地区经济崛起的过程中将具有重要的理论意义和现实意义。

第四章区际联系与区域协调发展第三节产业转移课程标准课标解读2.7以某区域为例,说明产业转移和资源跨区域调配对区域发展的影响。

1.结合实例,说明产业转移的影响因素。

2.结合东亚、东南亚的产业转移实例,运用综合思维,说明产业转移的过程。

3.以东亚、东南亚的产业转移为例,运用综合思维,分析产业转移对区域发展的影响。

知识点01 影响产业转移的因素1.产业转移(1)概念:企业将产品生产的部分或全部由原生产地转移到其他地区的经齐现象。

(2)方向:通常由相对发达的区域向欠发达区域转移。

(3)类型:国内产业转移、国际产业转移。

(4)目的:降低生产成本、获得更多的收益和利润。

2.影响产业转移的因素。

因素具体影响举例劳动力一般情况下,劳动力在国际范围的流动性较小,而且不同国家或地区,劳动力的数量、质量和价格差异较大。

在其他条件相同的情况下,具有充足、高素质且工资低廉的劳动力资源的国家或地区,往往成为产业转移的目的地。

由于劳动力价格会随着地区经济的发展不断提高,因此产业会不断向劳动力价格较低的地区转移,导致产业布局在空间上的变化如菲律宾市场因为产品的国内市场趋于饱和,或者国内市场满足不了其发展壮大的需要,企业就会开辟国际市场。

由于政治、经济、文化日本、韩国以及欧美的汽车制造企业到我国兴办汽车厂,主目标导航知识精讲等方面的差异,以及国家政策的不同,一个国家的产品销往另一个国家往往受到多方面的限制。

企业为了避开跨国销售所面临的各种限制,就直接在市场广阔的国家或地区投资建厂。

要是因为我国拥有庞大的汽车消费市场政策政策因素在产业转移中起着重要的调节作用。

对于产业转出地来说,政府可以通过间接干预的方式调节市场机制,也可以通过项目审批、价格管制、紧缩信贷等方式迫使一些落后产业向外转移。

对于产业承接地来说,政府可以通过优惠的土地、税收、区域补贴政策,以及改善公共基础设施、提升政府服务水平等来吸引企业进驻,以降低产业的生产成本,提高经济效益。