殷璠《河岳英灵集》诗学思想述略

- 格式:pdf

- 大小:295.49 KB

- 文档页数:7

凡例——唐诗选本评注形态与评注观念的阐释指南汪雯雯【期刊名称】《《贵州师范大学学报(社会科学版)》》【年(卷),期】2019(000)006【总页数】8页(P130-137)【关键词】凡例; 唐诗选本; 评注形态; 评注观念【作者】汪雯雯【作者单位】陕西师范大学文学院陕西西安710119【正文语种】中文【中图分类】I206.2唐诗选本除了依靠选择本身来呈现选编者的诗学思想,还往往采用评注的方式直观地展现选编者的诗学主张和审美趣味。

现存的唐诗选本中,殷璠的《河岳英灵集》最早将选诗与评论结合起来,其后《中兴间气集》也在诗人名下(张众甫、章八元、戴叔伦、孟云卿四人除外)附加评语。

宋代,唐诗注释逐渐增多,在唐诗选本方面,出现了评点大家刘辰翁的《王孟诗评》、胡次焱的《赘笺唐诗绝句》、时少章《批唐百家诗选》、谢枋得《注解选唐诗》等批注本。

明清以降,各种唐诗选本层出不穷,其中既有新编选的批注本,也有在前代选本基础上,重新批注而成的新评点本。

选本评注形态可谓展卷了然,但其背后所体现的评注观念却不易被读者体认。

说明评注方式,阐释评注观念是凡例一项重要的文体功能,从中我们可以了解选编者的评注思路,甚至于了解选编者对于诗歌接受的认识。

通过唐诗选本凡例考察古人的唐诗评注观念,具有较为重要的意义。

一、凡例呈现唐诗选本评注方式举隅作为选本重要的副文本之一,凡例中的说明性文字包含了编纂目的、编纂体例介绍等内容。

如凡例所述选本编纂体例,分条缕析、各有侧重,传递出丰富的编辑信息,是选本编纂思想和文学观念呈示的重要途径[1]。

凡例中关于评注方式、评注原则的说明文字则相当于评注本的阅读指南。

凡例此类文字具体展示了选编者的评注观念和评注方法,提高了读者把握选本的效率,同时避免读者的主观想象和不当揣测。

唐诗选本评注的形态呈现出多样化的特征,综合而言,主要有评论、笺注、注解和圈点等。

值得注意的是,圈点应属于评的范畴,这里单独拎出,是为了说明的需要。

《河岳英灵集》王昌龄评语疏证刘燕【期刊名称】《《合肥工业大学学报(社会科学版)》》【年(卷),期】2019(033)004【总页数】7页(P66-72)【关键词】殷璠; 《河岳英灵集》; 王昌龄; 储光羲; 风骨【作者】刘燕【作者单位】广西大学文学院南宁 530004【正文语种】中文【中图分类】I106《河岳英灵集》作为现存最早专收盛唐诗歌、唐代最具鉴识力的诗歌选本,其对王昌龄诗美风格及其诗史地位的品评可谓切中肯綮(以下简称《英灵集》)。

《英灵集》共选录了24位诗人229首诗歌,其中选录王昌龄诗歌16首,荣居全集之冠。

其后王维、常建、李颀各15首,李白、高适各13首、储光羲12首,陶翰、刘眘虚、崔颢、崔国辅各11首。

可见,在殷璠的心中,王昌龄的地位是高于李白、高适等大家的。

其评语曰:元嘉以还,四百年内,曹、刘、陆、谢,风骨顿尽。

顷有太原王昌龄、鲁国储光羲,颇从阙迹。

且两贤气同体别,而王稍声峻[1]225。

这段评语中殷璠将王、储视为继曹、刘、陆、谢四百年后重振风骨的杰出代表,对二人尤其是王昌龄推崇备至。

不过这段评语中亦存在需要探讨的问题:殷璠将曹、刘、陆、谢推为汉魏至元嘉诗坛最具风骨的典型代表,体现了殷璠怎样的文学史观?在群星璀璨的盛唐诗人中,殷璠为何最推举王昌龄,并将其视为继曹、刘、陆、谢四人振兴风雅的杰出代表?作为盛唐山水田园诗派的储光羲为何也被视为盛唐风骨的代表?王、储并举,其“气同”“体别”分别指的是什么?其“声峻”又体现于何处?本文拟从《英灵集》对王昌龄这段品评所涉及的几个大问题出发,结合其评语中的摘句、所选诗歌和相关史料,并兼顾《英灵集》的诗学理念和品评标准,对其评语所包含的丰富意蕴进行疏证,重点把握其评语中“风骨”这一范畴的深刻内涵,探究王昌龄诗歌的美学风格及其在盛唐乃至整个文学史上的地位,以期能对殷璠的品评作出更为细致、恰当的评价,也能使我们更进一步地理解殷璠所标举的“兴象”和“风骨”兼备的诗美理想在其品评诗人和选录诗歌中的具体运用。

属地位。

中兴间⽓集《御览诗》顾名思义,是唐宪宗在元和年间命翰林学⼠令狐楚编录名家作品进呈,以供御览。

其中收录了⼤历⾄元和诗⼈.三⼗家,诗⼆百⼋⼗九⾸。

所选之诗,皆近体五、七⾔诗及歌⾏,没有典型的古体诗,在体裁选择上与前述⼏个选本恰巧相反。

御览诗姚合也是著名诗⼈.,其《极⽞集》收录了中唐以前从王维⾄戴叔伦共⼆⼗⼀⼈,⼀百⾸诗。

极⽞就是极为⾼妙的意思。

所选作品都是五⾔律诗及绝句,没有⼀⾸七⾔诗。

这⼀点和姚合⾃⼰⼯于五律的诗风也有关系。

姚合编《极⽞集》以后七⼗年,韦庄在光化三年续了⼀部《⼜⽞集》,⾃序称选“才⼦⼀百五⼗⼈,名诗三百⾸。

”所选体裁兼收并蓄,五、七⾔古律及歌⾏均有,所选诗⼈也不拘⼀格,在唐⼈选本中是唯⼀收录了僧⼈诗、妇⼥诗以及杜甫诗的,也为后世诗选开了先河。

这本书⾃明清本已亡佚,直到⼀九五七年,⽇本京都⼤学清⽔茂教授赠与夏承焘先⽣⼀份书影照⽚,今天我们才能见到此书全貌。

极⽞集综观以上⼏种选本,可以看出唐⼈选诗在初唐仍承袭齐梁旧体,天宝之后则推崇五七⾔古风,《河岳》、《箧中》、《中兴间⽓》均以古体为尊。

盛唐风范的代表——李⽩也是在此时确⽴的地位。

中唐之后,《御览》、《极⽞》中近体的地位逐步提⾼,晚唐的选诗⾛向多元化,⽇后被尊为诗圣的杜甫正是⾃此开始逐渐为世⼈所重视。

⾄于这些已经残损的选本,虽然不能直接拿来论证时代风格和诗⼈地位,但也有其独特的⽂献价值。

就以《唐写本唐⼈选唐诗》为例,这个选本是近代在敦煌发现的,收录王昌龄、李⽩、⾼适等6⼈诗71⾸,残2⾸。

其中有20多⾸是《全唐诗》未收的,关键是所收作品字句和作者署名与今本也多有不同,在辑补和校刊唐诗的时候有不可替代的作⽤。

所有的选本之中,最能代表唐⼈选诗成就的当属《河岳英灵集》。

⼀是其编选时期恰逢盛唐,更能体现唐诗风⾻;⼆是其编选体例和诗学理念较为完备;三是其流传⽐较⼴,名声⽐较⼤,甚⾄在⾦庸群侠传⾥都客串出场。

下⾯咱们⽤《河岳英灵集》和后世影响最⼤的唐诗选本——《唐诗三百⾸》在编选特⾊上进⾏对⽐,以便从后世的⾓度来看《河岳英灵集》以及唐⼈选唐诗的特点。

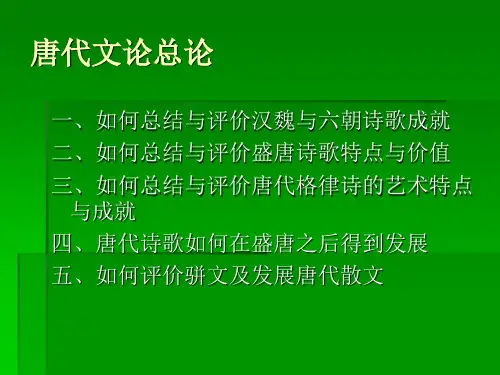

从《沧浪诗话诗评》对李杜的评价探讨严羽的诗学理念贾瑞芬【摘要】严羽在《沧浪诗话》中主张以汉魏盛唐为师,尤其注重以盛唐为法,明确提出论诗以李杜为准,并认为李杜诗歌是盛唐时期的典型代表,具有极高的境界.其中《诗评》用较大篇幅分论李杜二人迥异风格的方式,对后世李杜并重观念的形成影响深远.【期刊名称】《连云港职业技术学院学报》【年(卷),期】2019(032)001【总页数】4页(P46-49)【关键词】《沧浪诗话·诗评》;严羽;盛唐;诗学观念【作者】贾瑞芬【作者单位】云南师范大学文学院,云南昆明650500【正文语种】中文【中图分类】I207.2严羽,字仪卿,号沧浪逋客,邵武人,生活在南宋宁宗朝及理宗朝前期。

严羽的诗论主要有《诗辨》《诗体》《诗法》《诗评》《考证》和《答出继叔临安吴景迁书》,其中前五篇被后人称为《沧浪诗话》,《答吴景迁书》亦是《沧浪诗话》不可或缺的一部分。

严羽虽为宋人,但他却不满于本朝的诗歌风尚,在他看来,宋代的诗歌主要沿着由初期的继承唐人到苏黄二人的背离,最终在永嘉四灵和江湖诗派的努力下回归唐诗的路径向前发展。

严羽认为,回归唐诗传统是正确的,但唐诗又有不同的传统,其价值又有高低之别,永嘉四灵及江湖诗派选择了晚唐诗歌传统,这在严羽看来是不正确的,他一直主张“以盛唐为法”,并奉其为至高准则,他进一步指出“汉魏晋与盛唐之诗,则第一义也”。

同时,严羽认为李杜诗歌是盛唐气象的表现,而且在艺术水平上已经达到了较高的境界,由此可见其对李杜二人的推崇。

一、“李杜优劣论”在五千年漫长的历史长河中,李白、杜甫二人的名字可谓灿若星斗而与日月同辉,他们是诗歌史上并驾齐驱的明星,也是后辈文人无法企及的高峰。

后人在不断地学习效法中也对二人在文学史上的定位问题争论不休。

随着朝代的不断更迭,文学思想观念也在不断变更,某种文学思想潮流的盛行势必对文人的文学评价标准产生影响,而不同时期文人对于某一历史问题的评价也会形成一时的文学思想潮流,李、杜二人所受到的褒贬抑扬就随着文学观念的差异而不同,受重视程度亦存在差别,这种差别早在《旧唐书》就已有之,乃至于成为后来“李杜优劣论”的肇始。

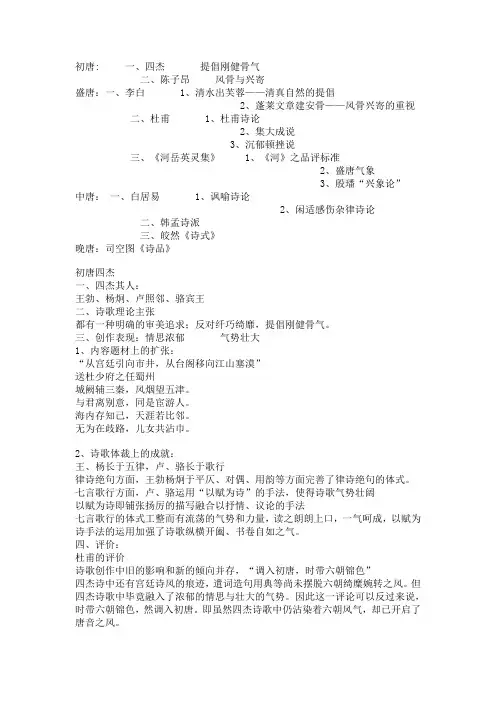

初唐: 一、四杰提倡刚健骨气二、陈子昂风骨与兴寄盛唐:一、李白 1、清水出芙蓉——清真自然的提倡2、蓬莱文章建安骨——风骨兴寄的重视二、杜甫 1、杜甫诗论2、集大成说3、沉郁顿挫说三、《河岳英灵集》 1、《河》之品评标准2、盛唐气象3、殷璠“兴象论”中唐:一、白居易 1、讽喻诗论2、闲适感伤杂律诗论二、韩孟诗派三、皎然《诗式》晚唐:司空图《诗品》初唐四杰一、四杰其人:王勃、杨炯、卢照邻、骆宾王二、诗歌理论主张都有一种明确的审美追求;反对纤巧绮靡,提倡刚健骨气。

三、创作表现:情思浓郁气势壮大1、内容题材上的扩张:“从宫廷引向市井,从台阁移向江山塞漠”送杜少府之任蜀州城阙辅三秦,风烟望五津。

与君离别意,同是宦游人。

海内存知己,天涯若比邻。

无为在歧路,儿女共沾巾。

2、诗歌体裁上的成就:王、杨长于五律,卢、骆长于歌行律诗绝句方面,王勃杨炯于平仄、对偶、用韵等方面完善了律诗绝句的体式。

七言歌行方面,卢、骆运用“以赋为诗”的手法,使得诗歌气势壮阔以赋为诗即铺张扬厉的描写融合以抒情、议论的手法七言歌行的体式工整而有流荡的气势和力量,读之朗朗上口,一气呵成,以赋为诗手法的运用加强了诗歌纵横开阖、书卷自如之气。

四、评价:杜甫的评价诗歌创作中旧的影响和新的倾向并存,“调入初唐,时带六朝锦色”四杰诗中还有宫廷诗风的痕迹,遣词造句用典等尚未摆脱六朝绮糜婉转之风。

但四杰诗歌中毕竟融入了浓郁的情思与壮大的气势。

因此这一评论可以反过来说,时带六朝锦色,然调入初唐。

即虽然四杰诗歌中仍沾染着六朝风气,却已开启了唐音之风。

陈子昂风骨与兴寄一、评价:韩愈国朝盛文章,子昂始高蹈刘克庄倡高雅清淡之音,扫六代之纤弱戴复古飘零忧国杜陵老,感遇伤时陈子昂元好问论功若准平吴例,合著黄金铸子昂登幽州台歌前不见古人,后不见来者。

念天地之悠悠,独怆然而涕下。

李泽厚“开创者的高蹈胸怀,一种积极进取,得风气之先的伟大孤独感”风骨和兴寄的实践,六朝绮糜诗风的余韵一扫而光,雄浑苍茫、浓烈昂扬的情感气势开启了盛唐气象的序幕。

王湾,在璀璨的唐代诗星中其名头不能算大,然而,其《次北固山下》一诗则久获盛誉,历代共赏,在浩如烟海的唐诗名作中,还真难能获有这样十足的“公信度”的。

所谓的“公信度”,就是社会公众对某种特定事物或者现象的信任程度。

我们使用“公信度”一词,是取其“普遍性”的认同和盛赞之义,而从审美接受上来考察历朝历代对《次北固山下》诗的权威解读,通过对是诗的经典性评价的罗列和分析,从而认定其文学史的卓绝意义和特殊地位,或者也能够得出一个“孤篇横绝,竟为大家”的认可。

一、关于《次北固山下》公信度的例举1.盛唐人殷璠在《河岳英灵集》里记录说:“海日生残夜,江春入旧年”,诗人已来,少有此句。

张燕公手题政事堂,每示能文,令为楷式[1]193。

按:殷璠乃王湾的同时代人,也是盛唐诗学观的代表,此记载的可信度应该说是很高的。

殷璠的《河岳英灵集》是唐诗选本,同样称得起是“河岳英灵”之作。

殷璠用风骨与兴象并重的标准评判盛唐诗歌。

殷璠在著名的《河岳英灵集》里选诗24家,以王维、王昌龄为主,何以不将张燕公手题政事堂之诗,说成是王维、王昌龄的诗,或者说成是李白等等的诗,而说是王湾的诗,而且明言所题是“海日生残夜,江春入旧年”两句呢?《河岳英灵集》最能够代表盛唐趣味,是唐人选唐诗的最权威的版本之一,殷璠借助张说题诗之“力”而确认是诗,可见,是诗在当时影响之大,在殷璠心目中地位之高,具有诗中之诗的经典性,具有极高的公信度,因此,将是诗视为盛唐诗的最合适代表,这是张说的文学观,是选者殷璠的文学观,也是时代接受的大众的文学观。

再按:张说者,何许人也?张说所倡,出于何目的焉?《新唐书·张说传》云:“开元文物彬彬,说力居多。

”张说在武周时期由科策入仕,以太子校书起家,历仕武后、中宗、睿宗、玄宗四朝,官政四十余年,三登左右丞相,三作中书令,睿宗时期就已经是政治中枢的主要成员之一。

张说文学修养极高,堪称一代文宗,其为文俊丽,用思精密,乃朝廷大手笔,多特承帝旨撰述,尤长于碑文墓志。

孔子诗教观探讨孔子,儒家学派的开创者,中国古代伟大的思想家、政治家、教育家、文学家,中国古代诗学思想的奠基人。

孔子的诗学思想与其政治、伦理、道德、文化、教育思想紧密相连。

本文从《论语》的文本分析入手,探究孔子以“诗教”为核心的诗学思想,并对其进行分析与评述。

【关键词】孔子;道德修养;政治外交;思无邪;文质彬彬孔子,名丘,字仲尼,春秋末期鲁国人。

纵观孔子一生,从小勤奋好学,51-54岁曾经周游列国,晚年授徒讲学,整理文化遗产,为中国古代的文化事业做出了突出的贡献。

孔子爱“诗”,读“诗”,授“诗”。

此“诗”即《诗经》。

《诗经》在先秦时期被称为“诗”或“诗三百”,汉代,“诗三百”作为儒家的经典著作被确立下来之后,得此《诗经》之名,沿用至今。

孔子作为伟大的教育学家,在授徒讲学的过程中极为重视《诗经》的政治教化作用,追其原因,孔子作为先秦士大夫阶层,作为一位以改造社会和人心为己任的伟大政治家、思想家、教育家,他的诗学思想都是围绕着政治教化而展开的,故谓之“诗教”。

从《论语》当中可以看出,孔子虽无纯粹的后世所说的诗学思想,但是他对《诗经》的分析与讲授,可以窥视到最早的以孔子为代表的儒家诗学观的萌芽,其中所包含的以“诗教”为核心的诗学思想,为后来中国两千多年的文学创作和文学理论,产生了极为深远的影响。

一、“诗”与道德修养中国传统文化对道德的重视源于儒家,孔子崇尚道德,孔门四科中“德行”科注重弟子道德人格的培养和完善。

孔子大约从30岁开始收授弟子,在他的教育生涯中,诗礼乐作为教育学生的重要内容,被视为达到最高人格境界的途径。

如何进行道德修养?《论语·泰伯》中记载:“兴于诗,立于礼,成于乐。

”孔子指出了道德修养的三个层面,首先应该先学诗,而后以礼来立身,最后用音乐完善人性。

礼乐文明的创立者是周公姬旦,“礼乐”是中国社会长治久安的基础,是社会秩序和谐的标志。

春秋时期,随着社会的发展与新的社会阶层的出现,礼乐文化无法适应变革时代的社会要求,礼坏乐崩的局面开始出现,如何对待周代的礼乐文明,也是先秦百家争鸣的议题。

《唐人选唐诗》主要内容简介及赏析(最新版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如诗歌散文、原文赏析、读书笔记、经典名著、古典文学、网络文学、经典语录、童话故事、心得体会、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this shop provides you with various types of classic sample essays, such as poetry and prose, original text appreciation, reading notes, classic works, classical literature, online literature, classic quotations, fairy tales, experience, other sample essays, etc. if you want to know the difference Please pay attention to the format and writing of the sample essay!《唐人选唐诗》主要内容简介及赏析【导语】:唐诗选集。

论王维山水诗空灵清远的意境陈金刚李倩摘要:王维山水诗的最大贡献,在内容上是诗与禅的融合,在创作方法上是诗与画的融合。

由于这两种融合,他成功地创造出空灵清远的艺术意境,在中国诗歌史中,他是独树一帜的。

如果说佛教传到中国,就变成了中国化的禅宗,那么王维的山水诗,便是禅意的诗化。

关键词:王维;禅宗;山水诗;意境中图分类号:I206.5文献标识码:A文章编号:1003-854X(2009)02-0095-05谈王维山水诗“空灵清远”的文章较多,但基本上都是外在样态上的描述,缺少对其“空灵清远”独特性所在的阐析。

笔者认为,王维山水诗意境的审美特征是空灵清远,而本质问题则是画境与禅境的圆融一体。

这是他与其他诗人的不同之处。

大体说来,谢灵运山水诗的风格虽然也具有空灵清远的外在表现形态,但他主要是以“玄”学眼光来观照山水,是诗学与玄学的合一;陶渊明的作品自然清淳,风格与王维亦有类似之处,但诗中却缺乏浓郁的禅意。

王维的山水诗涵永清悠,诗境虚清空灵,风格清丽淡远,在“以画为诗”的画境中,蕴含有浓郁的禅意,通体折射出浓厚的佛性之光。

一、王维山水诗:画境与禅境的圆融苏轼在《书摩诘蓝田烟雨图》中说:“味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗。

”王维自己也曾说:“宿世谬词客,前身应画师。

不能舍余习,偶被世人知。

”所以他的诗歌创作,能够融入绘画方面的种种技巧与观念,使得他的山水诗呈现出“诗中有画”的突出特点。

但“诗中有画”只是王维山水诗外在样态上的审美特征,画境和诗情中所含蕴的质核是浓厚的佛学意味和佛性之光。

正是这种画境与禅境的圆融,才构成王维山水诗具有中国诗史上“这一个”的特性。

根据赵殿成《王右丞集笺注》略作统计,在王维各类诗体中出现“空”字大约有90次①,是使用频率较高的语符,在诗中有着极丰富的内涵。

如“薄暮空潭曲,安禅制毒龙”(《过香积寺》),“山路元无雨,空翠湿人衣”(《山中》),“人闲桂花落,夜静春山空”(《鸟鸣涧》),“空山不见人,但闻人语响”(《鹿柴》),以上诸例是王维诗中常见的主要用法。

重焕生机的“汉魏风骨”“风骨”是中国古代文艺理论的一个重要美学标准,也是中国古典美学的一个重要范畴。

初唐时期,陈子昂大力提倡“汉魏风骨”,到了盛唐,殷璠指出唐诗注重声律与风骨两种创作倾向。

标签:风骨;唐代诗学;兴寄;声律初唐时期,文坛上盛行的是陈隋余风,即那种只求词采华艳而毫无风骨可言的宫体诗。

“宫体诗在唐初,依然是简文帝时那没筋骨,没心肝的宫体诗。

不同的只是现在词藻来得更细致,声调更流利,整个的外表显得更乖巧,更酥软罢了。

”[1](10)“初唐四杰”以一种与宫廷文人对立面的形象积极面对这种淫靡的诗风,他们敏感的意识到当时的诗歌缺少某种东西,这种缺少的东西正是发端于东汉时期的“汉魏风骨”,即文学“气骨”与“刚健”的风格。

一、“风”发源于儒家诗教,《毛诗序》云:“风,风也,教也;风以动之,教以化之。

”[2](30)“骨”最早见之于《老子》:“是以圣人之治,虚其心,实其腹;弱其志,强其骨。

”[3](67)《老子》第五十五章又云:“骨弱筋柔而握固。

”【3】(269)。

魏晋南北朝时期,刘勰在《文心雕龙?风骨》中说:“是以怊怅述情,必始乎风,沉吟铺辞,莫先于骨。

”【4】(388)由此可见,刘勰论“风”的多与“情”相联系,论“骨”多与“辞”相联系。

当“风”和“骨”结合时,“风骨”这个概念就诞生了。

刘勰认为,最高的美是“风骨”与“文采”的统一和兼备。

他在《文心雕龙·风骨》中指出:“若丰藻克赡,风骨不飞,则振采失鲜,负声无力。

”[4](388)这就是说,如果辞藻过于富赡,风骨不能飞动,那么文采就会失去光泽,声韵缺乏力量,这样也就不能使读者受到感染。

同时刘勰又指出,“若风骨乏采,则鸷集翰林,采乏风骨,则雉窜文囿。

唯藻耀而高翔,固文笔之鸣凤也。

”[4](389)这就是说,如果文章有风骨存在但是缺少文采,就会像鹰鸷一样其貌不扬,如果文章只有文采而缺少支撑文采的力量,就会像野鸡一样羽毛鲜艳但却不能高飞。

文章应当追求的是文采鲜明,风骨端翔。

第三讲盛唐诗坛之(一)——山水田园诗人引言:盛唐诗形成标志及兴盛原因1、标志:开元十五年“声律风骨始备”“夫文有神来、气来、情来。

……开元十五年后,声律风骨始备矣……既闲新声,复晓古体,文质半取,风骚两挟,言气骨则建安为传,论宫商则太康不逮。

”——殷璠《河岳英灵集序》风骨:情辞劲健兴象:情与景相融且时带比兴意味形象与感兴结合;言近旨远2、盛唐诗艺术特点严羽《沧浪诗话》:“盛唐诸公惟在兴趣,羚羊挂角,无迹可求。

故其妙处透彻玲珑,不可凑泊,如空中之音,相中之色,水中之月,镜中之象,言有尽而意无穷。

”(意境)《答吴景仙书》:“盛唐诸公之诗,如颜鲁公书,既笔力雄壮,又气象浑厚。

”(气象)笔力雄壮:指语言劲健有力;气象浑厚:指感情浓郁、内容充实。

盛唐气象袁行霈:所谓“盛唐气象”,着眼于盛唐诗歌给人的总体印象,诗歌的时代风格、时代精神:博大、雄浑、深远、超逸;充沛的活力、创造的愉悦、崭新的体验,以及通过意象的运用、意境的呈现、性情和声色的结合而形成的新的美感“(《盛唐诗歌与盛唐气象》)指一种美学风貌(以“雄壮浑厚”为主),与诗歌内容不能简单等同分两类:一类是感动激发,希望趁时而起,建立功业;一类针对自身所受到的不公平的待遇和社会上的不公平现象发出怨怼之词。

(余恕诚)盛唐诗兴盛原因“以诗赋取士”之进士科的兴起长安成为乡贡文士集散地,各种松散的才子型诗人群体争奇斗妍,诗坛活跃百官兴建“休沐”之郊馆山池,地主多有”别业”池园文会的集体吟咏与山程水驿间的个人放歌每逢节假日,“所游地推曲江最胜……朝士词人有赋,日即流传京师”(《唐音癸签》) 流连光景而寄意玄远的六朝精神被唐人看好一、王维王维(701—761),字摩诘。

(《维摩诘经》)祖籍太原祁,其母崔氏,笃信佛教。

多才多艺,精通诗、书、画、音乐等,有《山水论》(南派)今存诗400余首。

较好版本(清)赵殿成的《王右丞集笺注》,附生平及诗画评论资料。

(上海古籍,1984)生平及创作概况(1)“少年欲亢飞”(《偶然作》其三)薛用弱《集异记》:维未冠而有文名,又精音律,妙能琵琶,为岐王所重。

从“唐诗风骨”对“建安风骨”的继承与发展看“风骨”的内涵作者:谢富琼来源:《青年文学家》2009年第05期湛江师范学院基础教育学院中文系 524300摘要:唐诗风骨源于国风和汉魏风骨,它继承了现实主义文学的优良传统。

其为坚实的思想内容和刚健明丽的表现形式的完美统一。

唐诗风骨主要表现为盛唐诗人积极用世的进取精神,居安思危,关心国运兴衰、民生疾苦的忧患意识和摹写山川壮丽、田园牧歌、风俗人情的美学理想。

本文尝试将“风骨”看作集审美要求和艺术实践于一体的流动性范畴,进而理解“风骨”内涵的历史流度及其文化启示意义。

关键词: 盛唐风骨建安风骨涵义演变【中图分类号】I106【文献标识码】A【文章编号】1002-2139(2009)-05-0034-“风骨”一词本为汉魏品评人物的风神骨相所用。

“风”即风采,“骨”即骨相。

刘勰在《文心雕龙》中,从这个意思引申出来,将其作为文学评论的一个范畴,为后代诸家所认同。

刘勰《文心雕龙•风骨》篇中“风骨”的概念,从文学批评理论的角度看,为刘勰首创。

这一概念既总结了汉魏以来文学的发展经验,特别是“建安风骨”创造的艺术经验,同时又直接萌发了初唐陈子昂所呼唤的“汉魏风骨”,对后来刚健、爽朗、生动的“盛唐之音”产生了极大的影响。

作为品评文学作品的一个主要标准,“风骨”是指“风力”和“骨鲠”。

《文心雕龙•风骨》:“蔚彼风力,严此骨鲠”。

“风力”即指作品中体现出的感情倾向。

“骨鲠”则指作品中的主要题材“风”,而要有“力”,即要有积极健康的感情力量;“骨”,而要有“气”,即要有简约严明的创新精神,二者互为因果,不可或缺,才是好的文学作品。

笔者根据自己对目前各类看法的理解,试图将“风骨”看成一种集审美要求与艺术实践于一体的流动性范畴,并以此重新审视“风骨”内涵的历史演变及其文化启示意义。

一、“唐诗风骨”对“建安风骨”的继承与发展“风骨”作为诗学范畴是经过刘勰的系统阐释真正成熟,并进入了中国古典诗学理论体系,但“风骨”的广泛应用和倡导则是其同代与后代人努力的结果。

1、李谔上书指斥南朝文风:连篇累牍,不出月露之行;积案盈箱,唯是风云之状。

2、初唐虞世南“文章婉缛,徐陵以为类己”。

3、许学夷《诗源辩体》评价杜审言诗歌说:“五言律诗实成于杜、沈、宋,而后人信言成于沈、宋,何也?审言较沈、宋复称俊逸,而体自整栗,语自雄丽,其气象风格自在,亦是律诗正宗。

”4、王夫之在《读通鉴论》中评价陈子昂说:“非但文士之选,而且是大臣之才。

”5、许顗《彦周诗话》云:“孟浩然、王摩诘诗,自李杜之下,当为第一。

”6、陈振孙在《直斋书录解题》中称陈子昂“诗文在唐初,实是首起八代之衰者”。

7、谢榛云在《四溟诗话》中评价孟浩然的诗说:“清新高妙不下李杜”。

8、殷璠《河岳英灵集》评价岑参诗说“诗语齐体峻,意亦造奇”。

9、苏轼在《潮州韩文公庙碑》中称韩愈“文起八代之衰,而道济天下之溺”。

10、李白“奋其智能,愿为辅弼,使寰区大定,海县清一”出自《代寿山答孟少府移文书》。

11、高适、岑参诗文同属悲壮,所谓“岑超高实”。

12、元稹《唐故工部员外郎杜君墓系铭序》盛赞杜甫说:“上簿风骚,下该沈宋,言夺苏李,气吞曹刘,掩严谢之孤高,杂徐庾之流丽,尽得古今之体势,而兼人人之所独专,诗人以来,未有如子美者”。

(兼综今古之长)13、白居易第一篇最全面、最系统宣传现实主义的文章是《与元九书》。

14、柳宗元成就最高的是山水诗,苏轼评价他的文章“外枯而中膏,似淡而实美”。

15、晚唐小李杜指李商隐、杜牧16、花间词派“温韦”指温庭筠、韦庄17、“属辞尚清,用意尚切,其有所得,多入佳境,迥拔孤秀,出于常情。

”出自杜确《岑嘉州诗集序》18、清叶燮谓:唐诗为八代以来一大变,韩愈为唐诗之一大变,其力大,其思雄,崛起特为鼻祖。

19、严羽认为唐代诗人中柳宗元(柳子厚)深得骚学。

20、王重民《敦煌曲子词集·叙录》说:今兹所获,有边客游子之呻吟,重臣义士之壮语,隐君子之愉情悦志,少年学子之热望与失望,以及佛子之赞颂,医生之歌诀,莫不入调。