黄河三角洲非常规水资源综合利用

- 格式:pdf

- 大小:301.28 KB

- 文档页数:4

青浦区2021~2022年第一学期初三年级质量调研考试地理、生命科学跨学科案例分析试卷案例分析题(共15分)本部分共一个案例。

阅读下列材料,回答第42—48题,其中42、45选择题均只有一个正确选择。

2021年10月,习总书记到黄河三角洲考察,走进盐碱地现代农业试验示范基地。

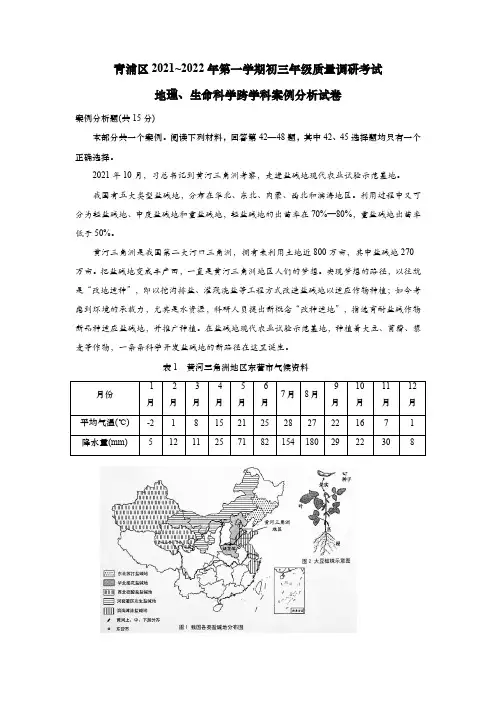

我国有五大类型盐碱地,分布在华北、东北、内蒙、西北和滨海地区。

利用过程中又可分为轻盐碱地、中度盐碱地和重盐碱地,轻盐碱地的出苗率在70%—80%,重盐碱地出苗率低于50%。

黄河三角洲是我国第二大河口三角洲,拥有未利用土地近800万亩,其中盐碱地270万亩。

把盐碱地变成丰产田,一直是黄河三角洲地区人们的梦想。

实现梦想的路径,以往就是“改地适种”,即以挖沟排盐、灌溉洗盐等工程方式改造盐碱地以适应作物种植;如今考虑到环境的承载力,尤其是水资源,科研人员提出新概念“改种适地”,指选育耐盐碱作物新品种适应盐碱地,并推广种植。

在盐碱地现代农业试验示范基地,种植着大豆、苜蓿、藜麦等作物,一条条科学开发盐碱地的新路径在这里诞生。

表1黄河三角洲地区东营市气候资料月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均气温(℃)-2181521252827221671降水量(mm)51211257182154180292230842.黄河自河南省桃花峪以下为下游,黄河下游河段大致流向为______。

(1分)A.自东南流向西北B.自西北流向东南B.自西南流向东北 D.自东北流向西南43.黄河下游流经华北平原,地势平坦,水流______(选填“湍急”或“缓慢”),至入海口附近由于泥沙沉积形成黄河三角洲。

(1分)44.根据图1获取有关“黄河三角洲”的信息填入下表中:(2分)盐碱地主要类型盐碱地形成的主要原因生态系统类型_____________盐碱地受海水长期浸渍形成,距海越近盐碱化程度越高_____________生态系统45.大豆是盐碱地育种实验对象之一,收割后的大豆______适合做豆浆、豆制品等。

黄河三角洲生态环境面临的主要问题与治理措施建议

薄宏波;胡健;刘新兵;曹洪博

【期刊名称】《水利科技与经济》

【年(卷),期】2013(019)002

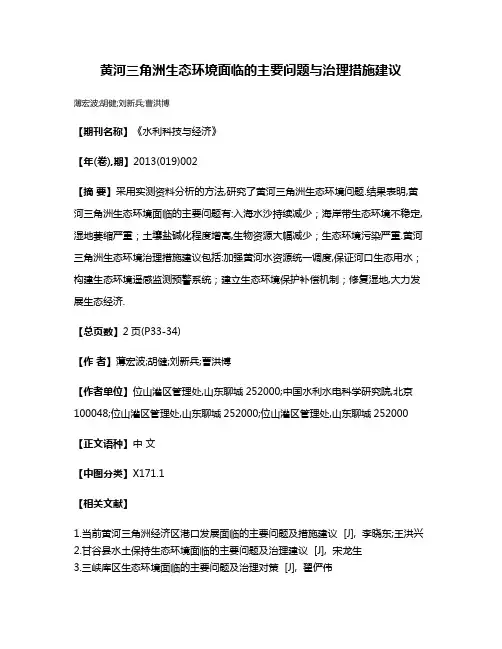

【摘要】采用实测资料分析的方法,研究了黄河三角洲生态环境问题.结果表明,黄河三角洲生态环境面临的主要问题有:入海水沙持续减少;海岸带生态环境不稳定,湿地萎缩严重;土壤盐碱化程度增高,生物资源大幅减少;生态环境污染严重.黄河三角洲生态环境治理措施建议包括:加强黄河水资源统一调度,保证河口生态用水;构建生态环境遥感监测预警系统;建立生态环境保护补偿机制;修复湿地,大力发展生态经济.

【总页数】2页(P33-34)

【作者】薄宏波;胡健;刘新兵;曹洪博

【作者单位】位山灌区管理处,山东聊城252000;中国水利水电科学研究院,北京100048;位山灌区管理处,山东聊城252000;位山灌区管理处,山东聊城252000【正文语种】中文

【中图分类】X171.1

【相关文献】

1.当前黄河三角洲经济区港口发展面临的主要问题及措施建议 [J], 李晓东;王洪兴

2.甘谷县水土保持生态环境面临的主要问题及治理建议 [J], 宋龙生

3.三峡库区生态环境面临的主要问题及治理对策 [J], 翟俨伟

4.农村生态环境治理面临的主要问题及其成因分析 [J], 叶青

5.渭河流域生态环境问题及治理措施建议浅析 [J], 张波

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

浅析高矿化度地下水形成原因及对策作者:夏雪萍来源:《科学与财富》2016年第01期摘要:地下水,作为与我们生活各个方面息息相关的资源,其重要程度不言而喻。

而由于地理上位置的差异性、土壤地质条件以及自然降水等各个方面的原因,我国地下水资源的性质以及可利用性各不相同,而随着我们的工业用水、农业用水以及生活用水需求量的不断增加,对于地下水的利用也日益不断上升,而先天条件以及后天开采、环境保护不到位等方面的原因导致许多地方的地下水出现了水质方面的问题,这些问题成为了社会各界关注的焦点和重点,也成为了相关工作领域的科技人员研究的重要内容,而地下水高矿化度这一问题就是其中之一,这一问题的存在直接影响了许多地方地下水的开发和利用,也直接影响了普通居民的正常生活,在这样的形势背景下,对地下水高矿化度这一问题进行探究有着十分重要的社会意义和研究价值。

因此,本文就高矿化度地下水这一问题,重点探究其形成的原因以及治理的具体对策,并提出针对性的建议或意见。

关键词:高矿化度地下水形成原因对策处理措施前言我国,作为一个土壤辽阔的国家,各个地区的土壤条件都存在很大的差异性,其蕴藏的地下水水质条件也各不一样,这直接导致了存在的地下水水资源问题十分的复杂,而地下水的高矿化度就是其中之一。

地下水的高矿化度并非一朝一夕形成的,其形成的原因也并非单一的,而是多方面的因素综合在一起导致形成的。

就地下水的高矿化度来说,还存在许多问题需要我们去发现、探讨并提出合理有效的解决措施。

比如,影响地下水高矿化度形成的原因有哪些、如何才能有效的控制地下水的高矿化度以及高矿化度地下水处理回收之后的具体利用方式有哪些等等。

这些问题都是我们亟待解决的,解决高矿化度地下水存在的问题刻不容缓。

因此,本文就高矿化度地下水形成原因吉对策这一侧面从地下水高矿化度概述、高矿化度地下水成因分析以及高矿化度地下水出来措施分析等方面展开一番论述和剖析。

一、地下水高矿化度概述在我国,由于自然地理条件和地质特征等方面的巨大差异性,而地下水的形成则主要受到地质及其内部各种自然地理因素的影响,因此我国各个地区地下水的形成有着十分大的区别,也就形成了各个地区不同类型的地下水。

第34卷第6期2023年11月㊀㊀水科学进展ADVANCES IN WATER SCIENCE Vol.34,No.6Nov.2023DOI:10.14042/ki.32.1309.2023.06.015黄河三角洲水文-地貌-生态系统演变与多维调控研究进展凡姚申1,窦身堂1,于守兵1,王广州1,吴㊀彦1,谢卫明2(1.黄河水利科学研究院水利部黄河下游河道与河口治理重点实验室,河南郑州㊀450003;2.华东师范大学河口海岸学国家重点实验室,上海㊀200241)摘要:河口三角洲是由水文㊁地貌和生态耦合作用形成的复合系统,其演变具有时空波动性强㊁响应高度敏感㊁边缘效应显著与环境异质性高的特性,属典型的易失衡区㊂从黄河三角洲水文-地貌-生态子系统演变过程㊁耦合作用关系以及多维调控理论与技术等方面,阐述了多重压力下的子系统自适应调整与状态特征,归纳了水文条件与河口地貌-生态系统演变的互馈关系,搭建了多维协同的水沙配置研究框架,并提出了基于水沙优化配置的多维调控策略㊂针对目前研究存在的问题,从连续性监测平台建设㊁全过程模型构建㊁失衡风险预测以及多维调控理论与技术研究等方面提出了未来研究的重点方向,以期为优化利用有限水沙资源维持河口系统稳定提供科学支撑㊂关键词:水文-地貌-生态;演变过程;耦合关系;互馈关系;多维调控;黄河三角洲中图分类号:P737;X171.1㊀㊀㊀文献标志码:A㊀㊀㊀文章编号:1001-6791(2023)06-0984-15收稿日期:2023-06-12;网络出版日期:2023-10-19网络出版地址:https :ʊ /urlid /32.1309.P.20231019.1237.002基金项目:国家自然科学基金资助项目(U2243207);河南省自然科学基金资助项目(232300421017)作者简介:凡姚申(1989 ),男,河南项城人,高级工程师,博士,主要从事河口海岸水沙动力地貌研究㊂E-mail:fysmyself@通信作者:窦身堂,E-mail:doushentang@ 河口三角洲作为河陆海相互作用的关键区域,给人类和全球众多生物提供了重要栖息场所和物质来源,是地球表层极具价值的生态系统,也是经济社会可持续发展的核心地带[1],在全球有效碳存贮与碳中和方面具有不可替代性[2-3]㊂维护河口演变平衡关乎三角洲的稳定与资源利用的可持续性,是沿海经济社会发展的重要基石㊂然而,河口三角洲演变具有时空波动性强㊁变化响应敏感㊁边缘效应显著以及环境异质性高等特性,属典型的易失衡区㊂20世纪50年代以来,河流入海水沙减小叠加海平面上升和极端气候事件,导致全球大多数河口三角洲出现岸滩侵蚀㊁土地淹没㊁生态环境破坏等一系列问题[4]㊂因此,河口地貌演变与生态系统演化成为近期及未来研究热点, 大河三角洲计划 (Mega-Delta Programme)已列入联合国 海洋科学 十年行动计划(2021 2030年),同时相关问题也纳入了‘国家重大科技基础设施建设中长期规划(2012 2030年)“㊂黄河是以高含沙量著称的世界级大河,大量入海泥沙在河口沉积造就了广袤的河口三角洲,同时孕育了世界上暖温带保存最广阔㊁最完善㊁最年轻的湿地生态系统,是黄河下游与环渤海地区的天然生态屏障㊂黄河三角洲属于河控多沙型河口三角洲,由1855年黄河在铜瓦厢决口流入渤海后经过11次大的流路变迁㊁泥沙堆积而形成[5-6]㊂黄河三角洲稳定是黄河流域与环渤海地区的防洪安全㊁供水安全㊁生态安全和经济社会发展全局的重要基础㊂2019年,黄河流域生态保护与高质量发展上升为国家重大战略,明确提出 黄河三角洲要做好保护工作,促进生态系统健康,提高生物多样性 ㊂然而,与世界大河三角洲类似,黄河三角洲也同样承受着来自河流㊁海洋和人类活动的多重压力,目前已出现入海泥沙急剧变化的新现象[7];河口由快速向海淤进到缓慢沉积,水下三角洲局部出现侵蚀迹象,正处于冲淤转型新时期[8-9];尾闾沟汊不断撕裂产㊀第6期凡姚申,等:黄河三角洲水文-地貌-生态系统演变与多维调控研究进展985㊀生㊁孕育发展,拦门沙出露水面,河口前缘淤积延伸出现新状态[10]㊂在新情势下,黄河三角洲水文㊁地貌㊁生态演变与响应机制更加复杂㊂目前,国内外在黄河三角洲水文和地貌过程及生态现状等各个方面都取得了一系列重大研究成果,但对其演变与调控研究进展综述性文献却较少㊂本文就近30a来黄河三角洲水文-地貌-生态演变与调控的相关研究进展进行归纳和总结,包括黄河三角洲子系统演变过程㊁耦合作用关系以及多维调控理论与技术等,探讨目前存在的主要问题,并对今后研究方向作出展望㊂1㊀水文-地貌-生态子系统演变1.1㊀入海水沙变化与水文条件入海水沙是河口最典型的水文过程㊂20世纪50年代以来,随着河流建坝㊁采砂和引水等工程的建设,全球主要河流河口来水来沙量呈持续下降趋势,如红河流域Hoa Binh大坝建成后,泥沙通量较建坝前减少了约60%~70%[11],人类活动使珠江口内泥沙淤积量减少约29%[12]㊂与世界大河河口类似,黄河口入海泥沙也呈显著减少的趋势㊂1960年三门峡水库开始运行以前是黄河入海水文过程的 天然期 ,据利津水文站20世纪50年代水沙资料显示,该时期黄河口年均入海水量为480亿m3㊁沙量为13.4亿t㊂1986年后黄河年均入海水沙进入枯水少沙期,水㊁沙量分别是天然期的35%和18%㊂20世纪90年代河口出现连年断流,小浪底水库调控运用以来(2002 2022年)黄河不再断流,但黄河水文情势仍处于水沙延续枯少期[10]㊂黄河口入海水沙的这些变化势必会对河口地貌和生态演变造成影响,对于黄河口地区的管理和保护,需要综合考虑水沙输送的变化趋势,采取相应的措施来维护河口地貌稳定和生态系统健康发展㊂河流入海泥沙输运扩散过程已成为河口海岸和近岸海洋学研究的前沿和热点问题㊂入海泥沙扩散机制是三角洲地貌演变的重要环节,但受区域动力特征及混合过程和流域㊁海洋动力过程相互作用的影响,探究河口泥沙扩散途径和范围一直是难点[13-14]㊂黄河水沙入海上层径流与底层海流作用形成的切变锋锋面拦阻,是限制河口入海泥沙的重要因素和河口拦门沙形成的重要动力机制[15]㊂季节性海水温度变化是影响水沙扩散的另一个重要因素,相比于冬季,夏季表层海水温度升高,水体分层强烈,上下层易形成温度切变锋,表层高含沙冲淡水向外海扩展更远㊂入海水沙在黄河口不同区域呈现输运沉积特征差异,但已有研究结果并不统一㊂有研究认为扩散范围限制在15m等深线以浅区域[16];另一部分研究则认为入海泥沙输运按一定比例沉积在拦门沙(河口)㊁水下三角洲(滨海)㊁外海,但不同研究中各区域比例存在较大差异,未能达成共识[17]㊂黄河口海域盐度1958 2000年总体呈上升趋势[18],盐度升高对河口三角洲地下水位变化㊁土壤盐分分布产生影响,进而对河口三角洲湿地发育有较大影响㊂黄河三角洲区地下水主要为微咸水㊁咸水和卤水[19],以往研究聚焦于黄河三角洲地下水淡咸水的形成和演化㊁地下水土壤空间分异规律㊁营养盐入海通量变化等[20],但对地下水埋深㊁土壤盐分时空分布特征与黄河入海径流变化的相关性研究仍不充分㊂1.2㊀尾闾冲淤与三角洲地貌演变黄河 善淤㊁善决㊁善徙 ,其尾闾入海流路历经10余次大规模改道后叠置形成复杂的三角洲叶瓣体系㊂随着叶瓣不断向海延伸,改道点有向上游移动的趋势[21]㊂从水动力学机制来看,河床纵向坡度减小和回水效应是造成河流改道的重要原因[22]㊂自1976年起入海流路改道至清水沟,对清水沟河道演变及影响因素研究成果颇丰㊂Zheng等[23]将清水沟流路演变分为快速淤积(1976 1980年)㊁河道展宽(1980 1985年)㊁河道萎缩(1985 1996年)和河道下切加深(1996 2015年)4个阶段㊂Han等[24]指出河道地形受水沙调控㊁尾闾改道和三角洲前缘发育程度等因素制约,且河道在来水来沙量较小时萎缩变浅,在来水量较大时下切展宽㊂刘清兰等[25]基于正交曲线网格建立利津站以下河道数字高程模型,发现调水调沙改变了入海水沙的年内分配,造成尾闾河道的持续冲刷,2002 2017年累计冲刷泥沙量为6240万m3;但经过多年冲刷,986㊀水科学进展第34卷㊀受河床整体下切和河口淤积延伸影响,调水调沙的冲刷效率在持续降低㊂黄河三角洲总体地貌演变特征为行河流路岸线淤积延伸㊁不行河流路岸段持续蚀退,三角洲地貌演变呈现显著的空间异质性和不平衡状态㊂陆上三角洲年代际地貌演变可归纳为4个连续阶段,分别为快速淤长期(1976 1981年)㊁缓慢淤长期(1981 1996年)㊁缓慢侵蚀期(1996 2002年)和缓慢淤长期(2003 2013年)[26]㊂Cui等[27]从三角洲平均高潮线的角度分析,也得出类似的三角洲演变阶段㊂Xu[28]认为陆上三角洲的淤长与夏季东亚季风指数密切相关,但也有学者提出人为河流改道等人类活动是影响陆上三角洲岸线动态的重要因素[29]㊂现行清8汊河(1996年开始行河)水下滨海区地貌冲淤演变特征可划分为中速淤积(1996 2002年)㊁快速淤积(2002 2007年)㊁缓速淤积(2007 2015年)和快速侵蚀(2015 2016年)[30],从空间上来看口门滨海区呈淤积状态,而孤东近岸和1996年废弃的老河口区呈冲刷状态[31]㊂Ma等[32]分析了近年来黄河三角洲潮滩㊁低潮线和水下地貌的动态,认为12m等深线是冲淤平衡转换带㊂不行河的刁口河流路和神仙沟流路河口海岸侵蚀显著,1976 2000年岸线分别向陆后退约7km和4.5km㊂Chu等[33]指出1976 2000年最大的侵蚀区出现在刁口河和神仙沟行河期间形成的向海堆积的凸角处㊂Li等[34]提出刁口河流路河口的蚀退演变经历的主要3个阶段:1976 1985年的快速侵蚀㊁1985 1992年的缓慢侵蚀和1992 1996年的侵蚀淤积调整阶段㊂3个阶段刁口河口侵蚀速率逐渐降低,在1976年后刁口河流路水下三角洲被重塑成与1976年之前截然不同的缓坡形态[35]㊂Zhang等[36]认为尾闾河道摆动㊁相对海平面变化㊁区域海洋水动力及地方工程建设是影响该区域岸线变化的重要因素㊂Fan等[37]对黄河三角洲北部潮间带范围时空演变进行了分析,指出北部潮间带蚀退不仅受海洋动力影响,也受到人类围垦的影响㊂由此可见,黄河口地貌演变是一个复杂而多变的过程,受到河流水文泥沙㊁海洋水动力条件和人类活动等多种因素的综合影响,亟需从微观层面揭示各影响因素的耦合互馈与相互作用关系及其地貌变化机制,这是理解河口地貌演变的关键所在㊂1.3㊀河口生态条件与生态演化黄河三角洲湿地是中国暖温带保存最广阔㊁最完善㊁最年轻的湿地生态系统,沿海滩涂广泛发育,湿地植物富集㊂根据水体类型和存续方式的不同,黄河三角洲湿地可分为淡水湿地㊁咸水湿地和半咸水湿地㊂淡水湿地多以河流为轴分布在河道两侧,咸水湿地主要分布于海岸带附近,半咸水湿地则主要分布于河流与海洋的交汇地带[38]㊂黄河口湿地生境类型极为丰富,万千生物得以在此栖息繁衍㊂然而,黄河三角洲成陆时间较短,土壤发育年轻,生态发育层次低,适应变化能力弱,抵抗外界干扰能力差,属脆弱生态敏感区[39]㊂近年来,对于世界大多数河口来说,高强度人类活动㊁海平面上升及风暴潮等引起的陆海水沙条件改变导致河口湿地已出现不同程度的退化㊁侵蚀或永久消失(如围垦),进而加剧了河口生境的脆弱性,危及河口生态安全㊂因此,最近10a来关于河口湿地恢复的一系列成果不断出现,长江三角洲通过构建低矮堤坝以形成坝内植被恢复生态[40],美国密西西比河三角洲试图将疏浚泥沙与沼泽恢复结合以稳定海岸[41],荷兰则努力推行利用北海沉积物哺育潮滩,构建牡蛎礁防护海岸侵蚀等一系列措施以恢复河口湿地生态[42]㊂针对黄河三角洲滨海湿地严重退化的问题,学者们开展了大量修复研究和示范工作㊂前期,黄河三角洲退化滨海湿地的修复工作,多注重植被覆盖的恢复效果,且多简单采取围封和补充淡水相结合的方式,过分依靠自然恢复,人工重建发挥作用不足㊂这样的修复方式,不仅耗水量巨大,且导致恢复后的植被群落结构简单,生物多样性丧失,作为鸟类栖息地的重要生态服务功能被严重削弱,影响了湿地功能的正常发挥㊂近期,许多学者针对气候变化㊁工农业发展和外来物种入侵等因素共同影响下的植被动态进行研究,并取得了新进展,获得了新认识㊂例如,有学者发现黄河三角洲受人工干扰影响湿地植被景观破碎化程度剧烈,景观多样性指数呈下降趋势[43],加之河口来水来沙减少㊁海岸侵蚀和海水入侵加剧致使湿地植被恢复和绿化受到更加严重的盐碱胁迫[44],而修复水文连通和实施生态补水对盐沼植物和水生动物的生存以及生物多样性具有积极作用[45]㊂综合来看,黄河三角洲湿地面临着严重退化的挑战,通过学者们的研究和努力,可以找到解决问题的新途径,修复工作需要更加注重湿地的生态功能,采取合适的措施来恢复植被和保护生物多样㊀第6期凡姚申,等:黄河三角洲水文-地貌-生态系统演变与多维调控研究进展987㊀性,以确保湿地生态系统的可持续发展㊂2㊀水文-地貌-生态子系统耦合关系2.1㊀水文条件对河口地貌的影响水文条件(包括水动力与泥沙运动)引起河口三角洲地形地貌变化㊂径流入海后与潮流㊁波浪等相互作用下的泥沙扩散㊁沉积㊁起动㊁平流及底沙再悬浮是河口区的典型水沙动力过程,见图1[46]㊂对于多沙河口而言,高含沙径流动力常以射流的方式入海[47],泥沙沉积与侵蚀的不同模式塑造了不同形态的河口前缘地貌[48]㊂Warrick[49]研究发现在入海泥沙通量突然增多时,泥沙首先在河口沙嘴潮间带淤积,几个月后波浪再悬浮和余流输运作用将泥沙带到口门附近的洲滩形成堆积体,随着堆积体在沿岸方向不断延伸,三角洲几何形态逐渐呈扇形发育㊂在洪水期间,径流作用尤为突出,往往取代潮流成为控制泥沙输移的关键因素[50],在强径流的作用下河床中形成双向螺旋流,掘蚀河床而将泥沙向河床两侧堆积,随后水下沙坝出露海面并逐渐将河道分汊[51]㊂黄河调水调沙塑造了强径流入海条件,黄河口近岸落潮动力加强,涨潮动力减弱,含沙量显著增大[52],入海泥沙普遍以异轻羽状流的形式在河口附近的有限区域内沉积[53],在没有大风扰动的情况下河流入海悬沙浓度大于29.0kg/m3时会产生高密度泥沙异重流[54]㊂调水调沙期间大量泥沙沉积促使河口口门地貌发生快速变化,进而引起入海主流的快速摆动[55]㊂黄河入海泥沙还具有 夏储冬输 的特点,夏季在河口附近沉积的泥沙成为冬季泥沙输运的重要来源,冬季泥沙输运量远远大于夏季且有向外海输运的趋势[56-57]㊂图1㊀河口区典型水沙动力过程Fig.1Typical water and sediment dynamic processes in the estuary水沙供给的多寡是哺育河口三角洲地貌发育与否的充分条件㊂多沙时期遵循三角洲面上呈 大循环 及流路自身的 小循环 演变规律[58]㊂此后,针对流路地貌稳定问题,提出了出汊是影响流路稳定的关键问题,并揭示了 淤积 延伸 出汊摆动 改道 流路演变的自然规律[59]㊂在少沙情势下,行河口门造陆幅度趋于减缓,在个别来沙量较少年份甚至出现侵蚀[60],局部逐渐呈现由河控型向海控型转变的趋势㊂黄河口海岸动态平衡的沙量阈值是当前研究的焦点,但研究成果差别较大(表1)㊂研究方法大多是建立描述某一时段内陆地面积变化特征的因变量与水沙条件自变量的统计关系,得到因变量为0时的平衡沙量或临界水沙组合关988㊀水科学进展第34卷㊀系式㊂从反映流路淤积延伸㊁河海交汇作用最强㊁海岸侵蚀最剧烈的角度选择海岸线标准,研究三角洲陆地变化及海岸动态稳定沙量很有必要㊂表1㊀维持黄河口海岸动态平衡的沙量阈值Table1Critical sediment load to maintain the dynamic balance of the Yellow River estuary coast序号空间范围时间范围研究资料临界沙量/(亿t㊃a-1)文献1行河海岸 ʈ2[61] 2黄河陆上三角洲1855 1976年滨海区水深 2.45[62] 3黄河陆上三角洲1955 1989年海域海图 2.78[63] 4清水沟陆上三角洲1976 1997年滨海区水深 1.51[64] 5刁口河陆上三角洲1953 1973年滨海区水深 4.21[64] 6清8汊陆上三角洲1996 2005年遥感影像 1.63[28] 7清水沟陆上三角洲1976 2005年遥感影像 3.31[28] 8清水沟水下三角洲1977 2005年水深地形 1.29~1.79[35] 9清8汊陆上三角洲2002 2015年遥感影像0.48[37] 10清8汊水下三角洲1996 2016年水深地形0.414~0.623[31] 11黄河陆上三角洲1976 2015年遥感影像 1.76[65] 12清水沟水下三角洲1997 2018年水深地形 1.09~1.65[32]㊀㊀需要指出的是,即便黄河入海水沙发生了显著变异,黄河进入了枯水少沙期,但2002年实施调水调沙以来现行河道仍在淤积延伸,尾闾河道依然处于不断出汊变动中㊂如2018年以来,黄河口各汊道交替成为行水主汊,河口泄洪排沙主通道不断变化(图2)㊂汊道频繁演变不仅严重威胁河口两岸防洪安全,而且可能破坏河势稳定㊁引起流路摆动㊂不仅如此,2020年多次洪水径流输沙入海后,河口河道呈现出明显的淤积趋势,河道前缘出现二级分汊,支汊淤积萎缩与拦门沙交互作用形势更加复杂㊂这些变化综合表明,在经历了近40a的黄河来沙减少后,黄河口地貌系统正在面临不同程度的转变,淤积和侵蚀共存,尤其是侵蚀型地貌,受前期沉积物特性㊁海洋常规/非常规动力和植被附着特征影响更为复杂,亟需从水文-地貌-生态系统的整体层面揭示河口地貌变化机制,这是理解地貌多维耦合响应机理与状态转化的关键所在㊂图2㊀黄河口主支汊道频繁演替Fig.2Frequent succession of the main tributaries of the Yellow River estuary㊀第6期凡姚申,等:黄河三角洲水文-地貌-生态系统演变与多维调控研究进展989㊀2.2㊀河口地貌反馈影响水文条件水文条件塑造河口地貌,而河口地貌是河口水文条件的地形边界,其响应水文条件的结果必定也会反馈影响水文条件,因此两者存在明显的耦合作用㊂河口拦门沙(沙坝)是河海动力相互作用后径流能量耗散㊁咸淡水混合泥沙絮凝加速沉积而成的堆积体[66],也是河口地貌反馈影响水文条件最明显的区域㊂在黄河三角洲的各种沉积环境中,拦门沙的沉积速率最高,河流输送入海的沉积物中,约有30%~40%的入海泥沙沉积在拦门沙区域内[67]㊂不同径流量对拦门沙形态发育影响不同,在高径流量时期形成双叶瓣单河道形式的拦门沙,在低径流量时期形成单叶瓣双河道形式的拦门沙㊂拦门沙的淤高和延伸可以影响河口一系列水沙运动过程,如Li等[68]发现拦门沙的存在可以改变河口环流和床面剪应力,进而影响河口最大浑浊带的形成;Gong等[69]指出河口拦门沙的水力控制在被背风跳跃阻挡的状态下,可以通过潮泵输运增强向陆地的盐输送,这表明拦门沙对盐的运移具有重要的控制作用㊂细颗粒泥沙在黄河口不断淤积,口门拦门沙发育充分㊂拦门沙形成之后,侵蚀基面抬高,对河道泄水排沙十分不利,导致水位壅高,产生溯源淤积,加重下游河道抬升,是黄河口影响下游河道防洪安全的根源㊂学者们对于黄河口拦门沙淤积反馈的影响距离有不同看法,有的认为河口淤积延伸将导致整个黄河下游河道长期难以平衡[70-71],有的则认为仅在感潮河段涨潮时才产生溯源淤积[72],大多认为溯源淤积影响范围在泺口与艾山之间[73]㊂曹文洪等[74]基于概化河工模型研究发现黄河口拦门沙的形成与滞流点的关系非常密切,河口径流与潮流的交汇处(滞流点)的位置在拦门沙顶部变动㊂黄河口拦门沙出露水面后,河口沙嘴不断向外凸出,这导致现行河口外涨潮优势流呈舌状向南部莱州湾方向伸展,有利于泥沙的净输入[75]㊂这些研究结果表明黄河口地貌与水文之间的关系是非线性㊁多元和时空变化的,由于获取准确㊁连续的水文和地貌数据仍然是一项挑战,缺乏高质量的观测数据限制了对黄河口水文-地貌互馈机制的深入研究㊂2.3㊀河口生态与水文-地貌的相互作用河口生态过程与水文-地貌之间存在复杂的耦合关系,水文是河口地貌演化㊁地下水及盐度等生境条件和生态演替的主要驱动因素,生态水量是各类生物生长的必要物质(水文的直接作用),水文作用引起的地貌演变为生物提供稳定的基底(水文的间接作用)㊂为此,生态专家提出在潮滩湿地生态修复时应着重注意生物和物理缓解作用之间的相互作用,如盐沼植被的存在削弱了水动力,从而减少了滩面侵蚀,反过来水动力的削弱和沉积物稳定性的增加也有利于盐沼植被生长[76]㊂地貌高程(影响水位)和盐度是决定滨海湿地植物存活和分布的最关键环境因子[77],不同植物对高程和盐度的要求不同,水-盐环境(一般指水位和盐度环境)对不同的盐沼植物存在一个临界值,一旦水-盐环境胁迫超过盐沼植物的耐受阈值,将直接影响植物的生长及存活[78-80]㊂受水-盐胁迫影响,黄河三角洲湿地植被从海向陆呈连续带状分布格局,主流植被类型依次为碱蓬㊁芦苇㊁柽柳㊂植物根系促淤,会抬高地表高程,是生物反馈地貌的集中体现㊂互花米草盐沼繁殖能力强㊁根系茂密,黄河三角洲于1990年首次引种互花米草,最初目的是用于保滩促淤,然而近年来却成为入侵物种,导致黄河口滨海湿地生态失衡;2011年后,黄河三角洲地区互花米草开始进入快速扩散期,并迅速入侵土著植被栖息地;到2020年,现行河口区互花米草分布面积达52.7km2,占总盐沼面积的31%[43]㊂互花米草具有较强繁殖能力,其形成的盐沼植被丰度较高,增强了局部沉积,黄河三角洲湿地互花米草群落的地表高程变化速率为58.8ʃ19.4mm/a,远高于土著植被碱蓬和柽柳[81]㊂互花米草增加了地表高程,也降低了黄河口自然湿地淹水频率[82]㊂河口生物与水文-地貌环境的相互作用不仅在时间尺度上不断累积,也会通过空间尺度上的交流影响河口地貌形态㊂河口潮滩生物出现的规律性的斑图形态,是盐沼在不同尺度上对水动力和泥沙沉积作用的响应,也称为自组织斑图[83-84]㊂黄河三角洲潮滩微地貌斑图呈现季节性变化,每年4 6月伴随着滩涂上泥螺生物量的增加,微地貌斑图逐渐减弱,受泥沙扩散㊁水流再分配过程交互作用的影响,高丘上的底栖微藻生物量明显高于洼地[85]㊂随着对生物-地貌耦合关系的认识,在研究河口水沙地貌变化时,越来越多的学者考虑在传统地貌模型的基础上引入生物过程[86-87]㊂以基于水沙动力过程的数学模型为主流,通过较准确地还。

黄河独特的水沙条件与渤海的弱潮特征,共同构成了黄河三角洲咸淡水新生湿地以及特有的生态系统。

黄河三角洲是我国三大江河与温暖带最为广阔、年轻与完整河口湿地的生态系统,因而其有着特别重要的生态地位,现有的流路湿地是环西太平洋与东北亚内陆鸟类繁殖、中转以及越冬重要栖息水生环境。

由于黄河水沙变化以及人工对河口地区的干预,导致河口湿地以及珍稀涉禽鸟类栖息地的生态问题日益严重,严重影响了黄河三角洲的经济效益与生态效益,因而应选择科学合理的措施不断恢复生态与保护栖息地,促进黄河三角洲生态环境可以可持续发展。

一、黄河三角洲及河口湿地黄河三角洲指的是黄河入海口在渤海凹陷处泥沙沉积所形成的冲击平原,其顶点为垦利宁海,北从套儿河口开始,南到支脉沟口扇形地带,面积为5400平方千米左右。

黄河三角洲具有丰富的囟水、油气以及土地资源,并且因为优越的位置,形成独特的生态类型。

黄河三角洲的顶点为渔洼,面积为2400平方千米左右,目前黄河流路附近的咸淡水与淡水新生湿地是鸟类主要的栖息地。

黄河河口是摆动频繁、多沙、弱潮的一种堆积性河口,并且河口三角洲有着较短的成陆时间,因而土壤和植被的发育都较为年轻,河口区域又是多种能量、物质体系交汇的区域,进而其生态系统较为脆弱。

河口流路经过淤积、延伸、摆动、改道这整个过程,致使黄河三角洲的生态也在不断变化,河口湿地的功能与布局在流路变化的影响下也随之改变。

经过一段时间,黄河入海流路逐渐相对稳定,进而确保了流路湿地稳定,然而也致使流路外湿地在不断萎缩,其功能也在不断退化。

上世纪末黄河逐渐出现下游断流以及年径流量减少的现象,进而破坏了河口流路内的淡水湿地地下水与地表基础维持条件,严重影响湿地萎缩以及功能退化、珍稀濒危鸟类生境等。

二、黄河三角洲的生态环境现状随着社会经济迅速发展,人们对生态环境保护越来越重视,并加大了保护力度。

然而黄河三角洲的生态环境中还存在一些压力与挑战,仍需要积极进行面对。

1、生物资源利用过渡黄河三角洲会存在生物资源过度利用的情况,严重破坏了天然经济鱼类资源,威胁到了湿地的实际生态平衡,与此同时,也影响了其他的水生物种安全。

Science &Technology Vision科技视界0前言生态旅游业在我国始于第一批国家级的风景名胜景区,特别是湿地生态旅游,在我国发展是比较晚的。

但是在后来景区的规划和发展中,我国非常重视生态旅游这一旅游方式,也在每段时期都推出了一些政策措施来维持和推进它的发展。

1生态旅游相关概念1.1生态旅游定义及特征通过各种书籍和文章可以发现,各专业领域的的使用者从多种角度和目的定义了生态旅游,其实生态旅游这一概念特别强调的是景区的自然景物不应受到破坏,要在保护景区的前提下开展旅游活动并谋求利益。

生态旅游的主要特点体现在其自然性和保护性。

自然性是生态旅游最吸引人的一方面,景区内的包括植物、动物在内的自然景观以及最原始的风土人情使得它具有很高的研究观赏价值,这种景区内的景观与其他旅游方式中的景观相比将更加受到保护和不被破坏。

另一主要特点保护性体现在很多方面,包括对景区开发的同时特别注重其原来面貌,以及在可持续发展的前提下获得经济利益等。

1.2湿地功能及生态旅游价值1.2.1湿地的功能湿地作为一种具有特别结构的生态系统,在我国分布小但十分受到重视。

它不仅可以调节气候、调蓄洪水、净化环境,还是良好的野生珍稀动植物栖息地,如野生的鱼类、甲壳类、鸟类、贝类,重要的造纸原料芦苇等。

我国的湿地生态系统主要分布于东部沿海,西部青藏高原等大江大河发源地地区。

1.2.2湿地生态旅游价值丰富而又神秘的自然景观使湿地具有很大的观赏价值,非常适合开展生态旅游活动。

由于湿地不仅可以满足人们更高层次的精神需求,又可以给旅游目的地带来社会经济效益,所以近年来发展很快。

当然,对湿地的旅游开发也是要有一定保护和限制的,要在保护的基础上进行开发,以便能够使其长远存在和发展。

2黄河三角洲湿地生态旅游的发展条件2.1黄河三角洲湿地概况黄河三角洲的地形受到黄河流路的控制,泥沙的堆积,这些年逐渐演变成为西北低、东南高的较为平坦的扇形区域。

黄河三角洲国家级自然保护区湿地资源评估由佳;张怀清;陈永富【摘要】Evaluation indicators system of ecological health of wetland resources and evaluation indicators system of rational utilization of wetland resources in the Yellow River Delta Nature Reserve were developed in this study. The indicators have been divided into five grades with quantitative and qualitative combination; analytic hierarchy process and Delphi method have been adopted to make comprehensive evaluation for the wetland resources in the nature reserve. Results showed that the rating for ecological health of wetland resources in Yellow River delta was 1.02, indicating relatively healthy and close to unhealthy; the rating of utilization of wetland resources in Yellow River delta is 0.73, which is generally rational. The main pressures are over exploitation of recourses, environmental pollution and soil salinization.%构建了黄河三角洲自然保护区湿地资源生态健康评价指标体系和湿地资源合理利用评价指标体系,通过定量与定性相结合的方法将指标分为5个等级,并运用层次分析法以及DPH方法对黄河三角洲自然保护区湿地资源进行综合评估.结果表明:黄河三角洲湿地资源生态健康评价得分为1.02分,属于较健康的临界值,接近疾病;黄河三角洲湿地资源合理利用评价得分为0.73分,为一般合理,主要压力来自于人类对湿地资源的过度开发、环境污染和土壤盐碱化等方面.【期刊名称】《湿地科学与管理》【年(卷),期】2017(013)001【总页数】5页(P9-13)【关键词】黄河三角洲;资源评估;层次分析法;德尔菲法【作者】由佳;张怀清;陈永富【作者单位】中国林业科学研究院资源信息研究所,北京 100091;中国林业科学研究院资源信息研究所,北京 100091;中国林业科学研究院资源信息研究所,北京100091【正文语种】中文湿地是介于陆地与水体之间的过渡带,是地球三大生态系统之一,具有生态效用、社会效用以及经济效用(孙广友, 2000)。

黄河三角洲黄河三角洲:黄河在山东利津县以下冲积而成的三角洲,是我国最大的三角洲。

HuangHe Delta黄河三角洲简称黄三角简介1855年以後,黄河在山东利津县以下冲积成的三角洲。

以利津为顶点、北到徒骇河口、南到小清河口、主体在山东省东营市境内的呈扇状三角形的地区,面积5,450平方公里。

地面平坦,在海拔10公尺以下。

三角洲顶部和中部土壤脱盐较好,已成为农耕区。

高程4公尺以下的沿海低地地下水位高,土壤盐渍化强,大部仍为荒地。

入海的泥沙约有4 0%在口门附近淤积,形成河口的沙嘴及其两侧的烂泥湾。

烂泥湾内水深1∼2公尺,浮泥受潮水冲淤漂游不定,鱼饵特别丰富,是鱼类产卵的良好场所。

广义的指北至中国天津市、南至废黄河口、西起河南省巩义市以东黄河冲积泛滥地区;狭义的指1855年以后,黄河在山东省利津县以下冲积成的三角洲。

海拔4米以下的沿海低地,地下水位高,土壤盐渍化严重,大部仍为荒地。

入海的泥沙约有4 0%在河口附近淤积,形成拦门沙、沙嘴及其两侧的烂泥湾。

海岸线平缓。

黄河尾闾由于泥沙淤积,河床变高,排洪不畅,或凌汛冰塞壅水或人为原因,入海水道经常改变,平均约8年改道一次。

自185 5年,已知南半部大致有16次,北半部有10次,平均约8年改道一次。

现在的黄河入海口是1976年5月形成的。

三角洲位于地壳长期下沉区,第三纪即有石油形成。

滔滔黄河,奔腾东流,挟带着黄土高原的大量泥沙,在山东省垦利县注入渤海。

在入海的地方,由于海水顶托,流速缓慢,大量泥沙便在此落淤,填海造陆,形成黄河三角洲。

黄河从1855年在兰考铜瓦厢决口北徒,由原来注入黄海改注入渤海,经过百年来的沧海变化,才塑造出这个近代三角洲。

黄河口位于渤海湾与莱洲湾之间,是一个陆相弱潮强烈堆积性的河口,其特点是水少沙多,泥沙大部分不能外输。

据水文资料记载,黄河口多年平均径流量420亿立方米,多年平均输沙量12亿吨,由于潮流弱,搬运能力差,使约40%的入海泥沙在河口和滨海区“安家落户”。

黄河三角洲生态保护修复制度研究作者:于守兵李高仑管春城等来源:《人民黄河》2022年第03期关键词:生态保护修复;制度;黄河三角洲中图分类号:TV148;TV882.1 文献标志码:A doi:10.3969/j.issn.1000-1379.2022.03.016引用格式:于守兵,李高仑,管春城,等.黄河三角洲生态保护修复制度研究[J].人民黄河,2022,44(3):80-84,90.1引言黄河三角洲通常指1855年黄河在铜瓦厢决口流入渤海后经过9次大的流路变迁形成的新生陆地,与其概念类似的还有黄河河口。

河口的内涵偏重河流与汇入水体的交汇处,而三角洲指的是泥沙沉积形成的地貌形态。

通常情况下,两者因意义具有一定的相似性而经常替代使用。

根据《黄河河口管理办法》,黄河河口指以山东省东营市垦利县宁海为顶点,北起徒骇河口,南至支脉沟口之间的扇形地域以及划定的容沙区范围(见图1)。

目前黄河河口陆地面积约为5450km2,行政区划上主体隶属于东营市,小部分隶属于滨州市。

黄河三角洲是黄河入海泥沙的集中承泄区。

三角洲沿岸海洋动力相对较弱,70%左右的来沙淤积在河口河道和近海浅水区。

在受人类活动影响较小的时期流路长期处于淤积、延伸、摆动、改道的变化状态。

自1855年至今,黄河入海流路在三角洲范围内已决口改道50余次,其中较大的变迁9次。

黄河三角洲成陆时间短,土壤发育年轻,且受人类活动影响显著,生态脆弱。

区域多年(1956—2016年)平均降水量为556mm,多年(1971—2016年)平均蒸发能力为1885mm,属自然缺水地区。

境内入海河流众多,但地表径流年内分布不均且水质差,难以有效利用。

因此,区域生活生产和生态保护高度依赖黄河水。

黄河三角洲水资源紧缺、生态脆弱,且长期以来存在多个管理主体,迫切需要制定相关制度,促进河流生态系统健康,提高生物多样性。

早在1993年水利部就提出黄河立法建议,期望解决黄河流域存在的严重水危机[1-4]。

2012年第2期总第212期Foreign Economic Relations &Trade【区域经济】黄河三角洲高效生态经济区建设中的城市循环经济发展———基于东营市循环经济试点建设的实证吴鹏飞尹建中(山东省可持续发展研究中心,山东济南250014)[摘要]黄河三角洲高效生态经济区建设已经上升为国家战略,发展循环经济成为推进这一国家战略实施的重要手段。

作为黄河三角洲的中心城市和“黄三角”高效生态经济区开发建设的主战场,东营市应在山东省循环经济试点建设的基础上,进一步提高其发展水平和显效性。

基于东营市发展循环经济的实际,分析其发展模式和运行机制,提出促进其深化发展的对策建议。

[关键词]黄河三角洲;东营市;城市循环经济;生态经济区[中图分类号]F127[文献标识码]A [文章编号]2095-3283(2012)02-0113-03作者简介:吴鹏飞(1987-),男,山东省可持续发展研究中心硕士研究生;尹建中(1960-),男,山东省可持续发展研究中心研究员,研究方向:可持续发展战略与管理。

一、黄河三角洲及东营市概况(一)黄河三角洲概况黄河三角洲位于渤海南部黄河入海口沿岸地区,包括东营、滨州和潍坊、德州、淄博、烟台的部分地区,共涉及十九个县(市、区),总面积2.65万平方公里,占山东省总面积的1/6;总人口约为985万人,占全省总人口的近1/10。

该区域土地资源优势突出,地理区位条件优越,自然资源较为丰富,生态系统独具特色,产业发展基础较好,具有发展高效生态经济的良好条件。

开发黄河三角洲是山东人的“跨世纪之梦”,早在1993年就进入省委、省政府的决策,1997年被列为全省两大跨世纪工程之一,以2001年被列入国家“十五”计划纲要和2006年列入国家“十一五”规划纲要为标志,发展高效生态经济成为黄河三角洲开发建设的主攻方向。

直到2009年黄河三角洲高效生态经济区建设上升为国家战略。

(二)黄河三角洲发展的“排头兵”———东营市概况1.东营的中心城市地位综观“蓝、黄”两个国家战略。

关于黄河三角洲地区东营市水资源管理的深入思考[摘要] 介绍黄河三角洲的中心城市东营市水资源情况,存在的问题,提出全面加强水资源管理的对策措施。

[关键词] 东营市水资源分析可持续发展黄河三角洲位于渤海南部黄河入海口,包括山东省的东营、滨州和潍坊、德州、淄博、烟台市的部分地区,共涉及19个县(市、区),总面积2.65万平方公里,占山东全省面积的1/6;总人口约985万人,约占全省总人口的1/10。

黄河三角洲作为全国最后一个待开发的大河三角洲,多年来一直受到国内外的广泛关注。

2009年11月,国务院正式批复《黄河三角洲高效生态经济区发展规划》,标志着黄河三角洲开发建设正式上升为国家战略。

东营市处于黄河三角洲的中心,是黄河三角洲高效生态经济区开发建设的主战场。

水资源作为基础性自然资源和战略性经济资源,对于东营市具有十分重要的支撑和保障作用。

1、东营市水资源现状东营市可利用水资源包括地表水、地下水和客水资源。

1.1 地表水。

全市多年平均降雨量556毫米,降水量时空分布不均,多集中在7、8月份,多年平均地表径流量为4.47亿立方米,现地表水每年可利用量为1.8亿立方米。

1.2地下水。

全市可利用地下水资源主要分布在黄河滩区、老黄河故道、刁口河和神仙沟黄河故道及广饶县小清河以南4个地下淡水区,总量1亿立方米。

1.3客水资源。

小清河在东营境内长34公里,多年入境水量5.82亿立方米,可利用水量为0.71亿立方米;支脉河在东营境内长68.2公里,多年入境水量2.86亿立方米,可利用水量为0.36亿立方米;黄河流经我市境内138公里,全市90%以上的用水依靠黄河供给,是主要的客水资源,全市分水指标为7.28亿立方米;南水北调工程从2010年起规划引江水量为2亿立方米,远期2030年为3.8亿立方米。

根据以上数据统计,目前全市可利用水资源总量达13.15亿立方米。

按照用水水平发展与节水规划相结合的原则,从国民经济各部门的发展指标和制定的用水定额角度分析,2020年东营市需水总量为12亿立方米。