英语全球化背景下大学英语教学的新视角

- 格式:doc

- 大小:112.00 KB

- 文档页数:5

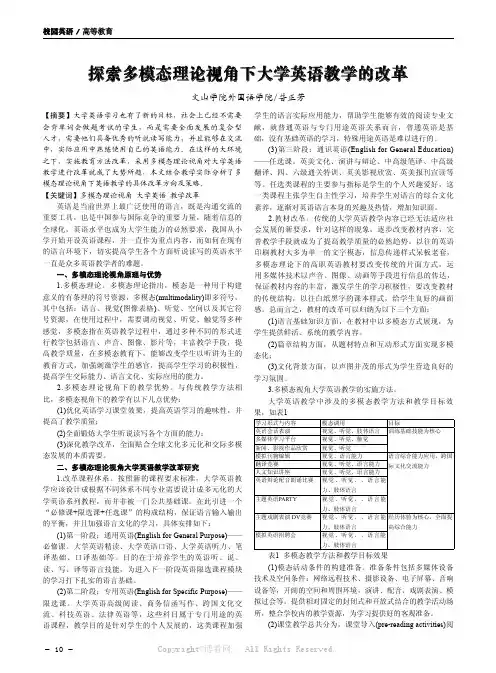

- 10 -校园英语 /探索多模态理论视角下大学英语教学的改革文山学院外国语学院/普正芳【摘要】大学英语学习也有了新的目标,社会上已经不需要会背单词会做题考试的学生,而是需要全面发展的复合型人才,需要他们具备优秀的听说读写能力,并且能够在交流中,实际应用中熟练使用自己的英语能力。

在这样的大环境之下,实施教育方法改革,采用多模态理论视角对大学英语教学进行改革就成了大势所趋,本文结合教学实际分析了多模态理论视角下英语教学的具体改革方向及策略。

【关键词】多模态理论视角 大学英语 教学改革英语是当前世界上最广泛使用的语言,既是沟通交流的重要工具,也是中国参与国际竞争的重要力量,随着信息的全球化,英语水平也成为大学生能力的必然要求,我国从小学开始开设英语课程,并一直作为重点内容,而如何在现有的语言环境下,切实提高学生各个方面听说读写的英语水平一直是众多英语教学者的难题。

一、多模态理论视角原理与优势1.多模态理论。

多模态理论指出,模态是一种用于构建意义的有条理的符号资源,多模态(multimodality)即多符号,其中包括:语言、视觉(图像表格)、听觉、空间以及其它符号资源,在使用过程中,需要调动视觉、听觉、触觉等多种感觉,多模态指在英语教学过程中,通过多种不同的形式进行教学包括语言、声音、图像、影片等,丰富教学手段,提高教学质量,在多模态教育下,能够改变学生以听讲为主的教育方式,加强刺激学生的感官,提高学生学习的积极性,提高学生交际能力、语言文化、实际应用的能力。

2.多模态理论视角下的教学优势。

与传统教学方法相比,多模态视角下的教学有以下几点优势:(1)优化英语学习课堂效果,提高英语学习的趣味性,并提高了教学质量;(2)全面锻炼大学生听说读写各个方面的能力;(3)深化教学改革,全面贴合全球文化多元化和交际多模态发展的本质需要。

二、多模态理论视角大学英语教学改革研究1.改革课程体系。

按照新的课程要求标准,大学英语教学应该设计成根据不同体系不同专业需要设计成多元化的大学英语系列教程,而并非被一门公共基础课。

新文科背景下大学英语教学模式改革探索摘要:在全球化和信息技术的推动下,高等教育已经进入了以创新为主要驱动力的新阶段。

2018年4月教育部提出“新工科、新医科、新农科、新文科”的建设要求,其中新文科是相对于传统文科而言的,主要指将人文社会科学与现代科学技术相融合而形成的新型学科专业。

这种交叉性不仅体现为不同学科之间的相互渗透,也表现为新兴领域对传统学科的催生作用。

作为一门重要的通识教育课程,大学英语应该积极响应国家战略需求,主动适应时代发展变化,不断进行自我革新和优化升级。

本文探讨如何通过更新教学理念、完善教学设计以及加强师资队伍建设等方面来推进大学英语教学模式的改革,使其更好地服务于学生的全面成长和社会经济文化的快速发展。

关键词:新文科背景;大学英语;教学模式;改革策略引言:随着经济全球化的发展和信息技术的不断进步,世界各国之间的联系日益紧密。

在此大环境下,我国提出了“一带一路”等重大倡议,这就要求我们培养出具有国际视野、通晓国际规则、能够参与国际事务与竞争并且可以推动中国文化走向世界的人才。

因此,为适应时代需求,教育部2017年3月发布的《关于加快建设高水平本科教育全面提高人才培养能力的意见》中明确指出:要推进课程体系更新升级,切实把提升学生综合素质作为出发点和落脚点;强化实践育人环节,着力增强学生创新精神和社会责任感。

一、大学英语课堂教学的现状探究在当前全球化和信息技术快速发展的时代,社会对人才培养提出了更高要求。

我国高等教育已经进入普及化阶段,高校毕业生数量急剧增加,就业形势日益严峻。

为满足国家经济建设需要以及学生个人职业生涯规划的需求,各高校都开设有不同类型的课程供学生选择。

其中,大学英语是一门重要的公共基础课,也是大多数非英语专业本科生必修的核心课程之一。

然而,目前很多院校大学英语教学形式单一,学用分离,课堂效果不理想,学生收获不大[1]。

很多学生感觉上完一年的大学英语课,自己的英语水平相比高考前没有明显提升,甚至有所倒退。

浅析OBE教育理念在大学英语教学中的应用OBE教育理念(Outcome-Based Education)是一种以学习结果为导向的教育理念,旨在培养学生的综合能力和素质,帮助学生获得各种能力和知识,以应对未来的社会和职业发展。

在大学英语教学中,OBE教育理念的应用具有重要意义,可以促进学生的综合素质提高,培养学生的自主学习和创新能力,使学生在英语学习中取得更好的学习效果。

在大学英语教学中,OBE教育理念的应用可以帮助学生实现更好的学习效果。

传统的英语教学往往以知识传授为主,学生被 passively 接受知识,缺少了主动学习的机会。

而OBE教育理念鼓励学生参与学习过程,强调学习结果和综合素质的培养。

在英语教学中,教师可以通过设计具有挑战性和启发性的学习任务,激发学生的学习兴趣和主动性,帮助他们更好地掌握英语知识和提高语言表达能力。

通过这种方式,学生不仅能够获得更多的知识,还能够培养自主学习的能力,提高英语学习的效果。

OBE教育理念的应用还可以培养学生的自主学习和创新能力。

随着信息技术的广泛应用,学习方式发生了巨大的变革,学生需要具备自主学习和创新的能力。

OBE教育理念强调学习者的自主性和主动性,鼓励学生参与学习过程,培养学习方法和创新思维。

在大学英语教学中,教师可以引导学生进行自主学习和实践,通过英语阅读、听力训练、写作练习等形式,提高学生的自主学习和创新能力。

教师可以根据学生的学习情况和成绩,给予及时的反馈和指导,帮助学生不断完善和提高学习能力。

通过这种方式,学生在大学英语学习中不仅获得了英语知识,更重要的是培养了自主学习和创新的能力,为未来的学习和工作打下了良好的基础。

OBE教育理念的应用还可以促进大学英语教学的改革和发展。

随着社会经济的不断发展,英语在全球范围内的地位日益重要,大学英语教学也面临着新的挑战和机遇。

OBE教育理念注重学生的综合素质和学习结果,强调培养学生的能力和素养,符合大学英语教学的发展趋势和需求。

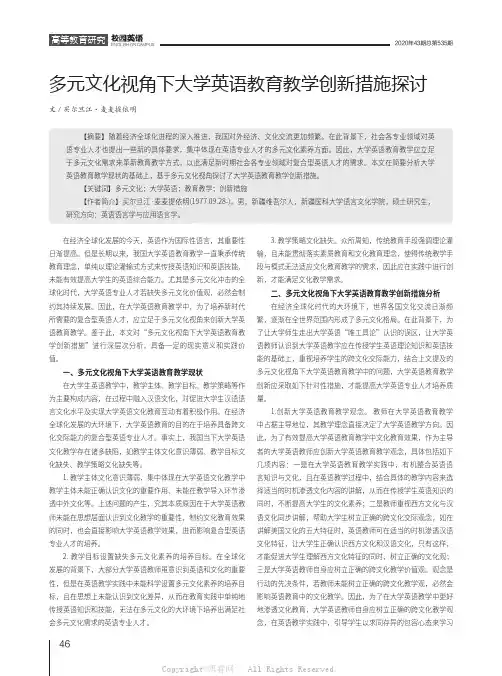

462020年43期总第535期ENGLISH ON CAMPUS多元文化视角下大学英语教育教学创新措施探讨文/买尔旦江·麦麦提依明在经济全球化发展的今天,英语作为国际性语言,其重要性日渐提高。

但是长期以来,我国大学英语教育教学一直秉承传统教育理念,单纯以理论灌输式方式来传授英语知识和英语技能,未能有效提高大学生的英语综合能力。

尤其是多元文化冲击的全球化时代,大学英语专业人才若缺失多元文化价值观,必然会制约其持续发展。

因此,在大学英语教育教学中,为了培养新时代所需要的复合型英语人才,应立足于多元文化视角来创新大学英语教育教学。

鉴于此,本文对“多元文化视角下大学英语教育教学创新措施”进行深层次分析,具备一定的现实意义和实践价值。

一、多元文化视角下大学英语教育教学现状在大学生英语教学中,教学主体、教学目标、教学策略等作为主要构成内容,在过程中融入汉语文化,对促进大学生汉语语言文化水平及实现大学英语文化教育互动有着积极作用。

在经济全球化发展的大环境下,大学英语教育的目的在于培养具备跨文化交际能力的复合型英语专业人才。

事实上,我国当下大学英语文化教学存在诸多缺陷,如教学主体文化意识薄弱、教学目标文化缺失、教学策略文化缺失等。

1. 教学主体文化意识薄弱,集中体现在大学英语文化教学中教学主体未能正确认识文化的重要作用、未能在教学导入环节渗透中外文化等。

上述问题的产生,究其本质原因在于大学英语教师未能在思想层面认识到文化教学的重要性,制约文化教育效果的同时,也会直接影响大学英语教学效果,进而影响复合型英语专业人才的培养。

2. 教学目标设置缺失多元文化素养的培养目标。

在全球化发展的背景下,大部分大学英语教师虽意识到英语和文化的重要性,但是在英语教学实践中未能科学设置多元文化素养的培养目标,且在思想上未能认识到文化差异,从而在教育实践中单纯地传授英语知识和技能,无法在多元文化的大环境下培养出满足社会多元文化需求的英语专业人才。

ENGLISH ON CAMPUS2023年34期总第682期新文科背景下基于OBE理念的英语专业产教融合协同育人体系构建摘 要:新文科背景下,高校英语教学方式和理念在不断演变。

当今社会,英语专业人才的竞争日益激烈。

因此高校需要将“学生自我发展”作为切入点,并积极融入OBE理念,帮助学生树立正确的价值观和学习目标,并建立高效的英语课程教学改革体系。

当前,OBE理念已成为高校英语课程改革与实践的核心,不仅影响着课程的教学方式、内容和评价,还为教育事业的可持续发展提供了重要的内在价值。

关键词:新文科背景;OBE理念;高校英语;产教融合作者简介:刘文勤,西安财经大学行知学院。

新文科背景下,相关教师不仅要打破了传统文科的思维定式,而且要通过继承、创新、交叉、融合、协同、共享等方式,实现多学科的有机结合,使得传统文科由单一的学术导向转变为更具有实用性的需求导向,由原本的学术专业分离转变为更具有综合性的融合。

在新文科建设目标下,提高文化软实力和塑造国家形象是必不可少的,为了提升英语专业人才培养质量,高校应该更加积极地与企业和行业接轨,加强与产业的互动,促进产学研深度融合。

一、OBE理念概述(一)概念OBE理念即成果导向教育理念,强调通过改变传统的教学模式,以满足学生的内在需求和增强学生的实际操作能力。

在高校英语课程教学改革实践中,将OBE理念贯穿始终是必不可少的。

为了实现这一目标,必须制定合理可行的培养目标并构建相关的评价反馈体系。

基于这些目标,教师可以建立一个高效的英语课程教学体系,并制定相应的课程内容和评估机制,从而有效地实现教学改革和技术集成的目标,应用于高校英语课程教学改革,彻底消除原本存在的各种障碍。

OBE理念融入的英语教学体系可大大提高英语教学的整体水平。

在高校英语课程教学中,OBE 理念贯穿始终旨在帮助学生全面提升专业英语水平,增强知识储备,提高实践技能。

为了更好地满足市场对英语专业人才的需求,高校和相关教师必须重新审视现有教学模式,并优化教学设计,将OBE理念应用于教学实践,以全面提高英语教学水平。

新时代英语教学面临的挑战及对策研究一、挑战一:传统教学模式难以适应现代教学需求传统的英语教学主要以师讲为主,学生被动接受知识,缺乏足够的互动和参与。

现代教学注重培养学生的自主学习能力和创新思维,要求教师更多地扮演引导者和指导者的角色,而不是简单地传授知识。

由于传统教学模式的根深蒂固和教师观念的僵化,许多教师难以转变自己的教学方式,从而影响了教学效果。

对策研究:应加强对教师的培训和引导,鼓励其尝试新的教学方式和方法,推动教师主动学习和提升教学水平。

学校和教育部门也应加大对现代教学理念的宣传和推广,引导教师和学生树立新的教育观念,共同推动教学改革。

二、挑战二:缺乏足够的英语学习资源和环境虽然我国的英语教学已经取得了一定的成就,但是整体来看,我国的英语学习资源还相对不足,特别是在农村和一些偏远地区,英语学习资源更加匮乏。

与此充足的英语学习环境也是英语学习的重要条件,在中国,大多数学生和教师的英语环境依然不够理想,这也成为影响英语教学质量的一个重要因素。

对策研究:应通过多种途径,积极引进和开发英语学习资源,包括引进优质的英语教材、多媒体教学课件、网络资源等,为学生提供更加丰富和全面的学习材料。

学校可以通过举办英语角、开设英语角等活动,创造更多的英语学习环境,提高学生的英语学习兴趣和积极性。

三、挑战三:英语教学与实际运用脱节目前,我国的英语教育主要侧重于语法、词汇和阅读等方面的训练,而对于英语口语和实际运用能力的培养却相对较弱。

这导致许多学生在英语交流能力和实际运用能力上存在差距,难以应对生活中的实际情况,甚至在职场上也会受到限制。

对策研究:应该从教育部门、学校和家庭三个方面共同努力,加强英语口语和实际运用能力的培养。

教育部门可以通过出台相关政策和制定相应的考试标准,引导学校更加重视英语口语的培养和实际运用能力的考核。

学校则应该通过开设口语课、举办英语演讲比赛等活动,积极创造提高学生口语能力的机会。

家庭则应该鼓励孩子多参与英语交流,提供更多的英语学习支持。

《普通高等学校本科英语专业教学指南》1. 引言1.1 概述本篇文章旨在为普通高等学校本科英语专业的教学提供一份详尽的指南。

通过对英语专业教学背景、培养目标与要求以及课程设置与教学方法的探讨,本文旨在为英语专业教师和学生提供有用的参考和指导,促进本科英语专业的发展。

1.2 目的撰写此教学指南的目的是为了引领和推动普通高等学校本科英语专业教育改革和创新。

通过全面分析英语专业教学背景,并结合相关研究成果,我们将提出培养目标与要求,并讨论实践方法,从而构建一个科学有效的能力培养体系。

1.3 文章结构本文主要分为五个部分进行阐述。

首先,在引言部分,我们将概述文章整体结构,并介绍每个章节所涵盖的内容。

其次,在英语专业教学背景部分,我们将回顾本科英语专业设立背景、英语教学改革趋势以及本科英语专业发展现状。

接下来,在英语专业培养目标及要求部分,我们将详细讨论培养目标的设定与适应性分析、具体要求与实践方法以及能力培养体系建设与评价机制。

然后,在英语课程设置与教学方法探讨部分,我们将分析课程设置的合理性,并探讨多样化的教学方法与手段,同时还将研究教师在英语课堂中的角色转变和应对策略。

最后,在结论与展望部分,我们将总结回顾主要内容与成果亮点,并展望未来英语本科教育的发展方向和趋势推测,同时提出如何更好地完善英语专业教学指南的建议。

通过以上章节的阐述和讨论,本文旨在为普通高等学校本科英语专业提供全面指导,并促进其不断发展和创新。

同时,也希望为相关研究者提供参考和借鉴,以推动整个领域的发展。

2. 英语专业教学背景2.1 本科英语专业设立背景本科英语专业的设立可以追溯到中国改革开放以来对外交流扩大和国际化的趋势。

在全球化的背景下,英语作为一门重要的国际通用语言,具有广泛的应用领域。

鉴于此,为了满足社会对英语人才的需求,并促进教育国际化发展,普通高等学校纷纷设立本科英语专业。

2.2 英语教学改革趋势随着社会经济的快速发展和信息技术的迅猛进步,英语教学也面临着新的挑战和机遇。

跨文化交流视角下英语教学中心理健康教育的实施

邮编:723600 摘要:本文旨在探讨跨文化交流视角下英语教学中心理健康教育的实施情况。随着全球化进程的加速,不同文化背景下的学生相互交流与融合成为常态。在英语教学中,特别是跨文化背景下,学生面临着语言障碍、文化冲突等挑战,而这些挑战可能对他们的心理健康产生负面影响。因此,本文通过文献综述的方式,分析了在英语教学中开展心理健康教育的必要性,并探讨了实施心理健康教育的有效策略和方法。

关键词:跨文化交流;英语教学;心理健康教育;全球化;文化冲突 引言: 随着全球化的深入发展,跨文化交流已成为日常生活和工作中的重要组成部分。在这样的背景下,英语作为一种全球通用语言,扮演着连接不同文化的桥梁作用。然而,跨文化交流过程中常常伴随着语言障碍、文化冲突等问题,给学生的心理健康带来挑战。因此,英语教学中的心理健康教育显得尤为重要。本文将探讨在跨文化交流视角下,英语教学中心理健康教育的实施情况,以期为教育实践提供有益的参考。

一、英语教学中心理健康教育的重要性 在全球化的大背景下,国际交流语言这一全球共通的沟通体系,正发挥着将不同文化和众多民族紧密相连的重要作用。在全球化的背景下,国际交流的增多使得英语学习变得愈发重要,这种趋势遍布世界各个角落。但英语教学不只是语言技能的传授,更应着重于学生全面发展的培养,尤其是心理素质的形成。 将英语作为第二语言来学习,其过程可能对学生的心理健康产生影响。掌握一门新语言对学习者来说是一大挑战,他们必须面对诸如语法规则、发音和词汇等方面的考验。这些挑战可能会让学习者感到紧张、有压力,甚至产生沮丧情绪。尤其是对非英语国家的学习者而言,融入全新的语言环境可能会增加他们的心理压力。因此,将心理健康教育融入英语教学之中,帮助学生培养积极的学习态度和应对学业压力的能力,是极为重要的。

置身于五彩缤纷的文化交融背景之下,学习者或许会面临不同文明之间的冲突以及对于自我认同的困惑,这些问题可能会悄无声息地影响到他们的精神幸福。在学习英语的同时,学生接触到全球多元文化的交汇,这或许会促使他们深思自己的文化根源,并经受文化的考验。特别是在英语教学中,教师与学生之间可能存在的文明差异,这种隔阂有可能引致误解和冲突,从而对学术情感和心理状态带来不利影响。因此,培养学生心理素质,使其理解不同文明的共性与差异,形成包容与尊重的心态,是保持学生心理健康的关键。

- 28 -校园英语 /高等教育跨文化传播视角下的大学英语教学模式简析河北劳动关系学院/王琛 河北工程技术学院/赵媛媛【摘要】我们处于一个科技突飞猛进的信息化时代,全球一体化促使国际交往频繁,因而跨文化交流对人才提出了更高层次的要求。

跨文化交际人才培养重任落在了大学英语教学。

自从改革开放我国高等教育逐步恢复和走上正轨以来,高校英语教学经历了规范与发展、调整与改革以及提高深化三个阶段,在不断地改革以适应和满足社会、时代发展的需要。

【关键词】跨文化传播 大学英语教学 教学模式我们处于一个科技突飞猛进的信息化时代,经济全球化和全球经济一体化趋势逐渐增加,促使各国之间的联系也更加的密切,也更加频繁的交往。

我国随着不断深入的改革开放,其经济迅猛发展和国力增强,国际地位也在不断提高。

中国与国际社会交往的加深,也对新世纪新时期的人才提出了更高的要求,这就要求我们掌握和具备国际交往的“技”与“能”。

这里的“技”是指国际舞台上与他人交往的语言,也就是外语。

然而英语在全球的广泛使用和普及,及其在世界政治、经济和科技文化交流发展中所不可替代的重要作用都决定和确立了其国际通用语的地位,因此我们国家和个人想要融入国际的交往和世界发展进步的大潮流中,最首要的就是掌握国际通用语—英语。

我们不仅有“技”,还需要具备“能”,也就是我们需要具备跨文化交流的能力来应对不同的文化环境以及与具有不同文化背景的人进行国际交流。

这些都对现在的高校英语教学提出了要求。

一、跨文化传播学界对跨文化传播的定义侧重角度不同,因此定义也多种多样。

总体来说,可以认为“所谓跨文化传播,就是不同文化之间以及处于不同文化北京的社会成员之间的交往与互动,涉及不同文化北京的社会成员之间发生的信息传播与人际交往活动,以及不同文化北京的社会成员之间发生的信息传播与人际交往活动,以及各种文化要素在全球社会中流动、共享、渗透和迁移的过程”。

综合相关的一些研究,文化和传播的关系,具体可以从三个方面来看:1.文化是世代相传的,文化在传播中成为连续的过程。

浅谈新时代大学英语教学改革摘要:大学英语教育是我国高等教育的重要组成部分,是非英语专业学生的必修通识课。

社会主义建设新时期,大学英语教学随着时代的推进不断在教学目标、教学思想、教学内容、课程设置等多方面进行改革,以期满足新时代对外语人才培养的需求。

因此高校教师必须转变思想,坚持立德树人,认真反思,培养更多符合时代需求的高素质外语人才。

关键词:新时代;大学英语;教学改革项目:2022年辽宁省社会科学规划基金重点项目(L22AYY007)一、新时代大学英语教学改革的重点大学英语的教学改革必须从观念上进行根本变革,高校教师要立足树人育德,将课程思政有机融入到大学英语课堂中。

以往,大学生的思政教育被认为是思政老师的职责,大学外语教学的改革主要针对英语素质的拓展与培养;新时代大学外语教学的改革是要通过课程发挥教师的育人功能,育人之本,在于立德铸魂,立德树人是每一位教师的使命与责任。

大学英语教师首先必选转变观念,有意识地将课程思政融入课堂内外的教学之中。

党的二十大再次强调育人的根本在于立德树人,要从党和国家事业发展全局的高度,牢牢把握立德树人根本任务。

作为新时代的大学英语教师,要坚持把立德树人作为工作的首要目标,遵循“教书育人”是教师第一职责的理念,不断提升师德修养,以德施教,严以律己,为人师表。

此外,大学教学改革也不能忽视英语本学科的教学。

培养学生综合运用听、说、读、写、译的技能,以及较强的心理素质和临场应变的能力。

从教学评估的角度来看,“应试”强调“能力”。

改变社会、教师和学生对英语等级考试的评价,把“应试型”教学向“能力型”教学模式转化。

在教学方式上,应注意方法的选取和综合应用。

在不同的班级中,采用多种教学方式,并将其有机地结合起来。

在教学方法上,更注重对网络媒介的高效使用。

随着科学技术的进步,多媒体技术的应用,扩大了大学英语教学的视野。

在课堂上,学生的求知欲望会被充分激发,学习的主动性也会被激发,课堂上更多的图文并茂、形神结合、情景交融,更有利于学生的学习。

国际传播视角下大学生英语翻译能力提升探究第一篇范文国际传播视角下大学生英语翻译能力提升探究在全球化的浪潮中,国际传播发挥着不可替代的作用,而英语作为国际传播的主要语言之一,其重要性不言而喻。

在这个过程中,大学生作为未来社会的建设者和接班人,英语翻译能力的提升显得尤为关键。

本文将从国际传播的视角出发,对大学生英语翻译能力提升的进行探究。

1. 英语翻译能力的重要性英语翻译能力不仅是大学生顺利进行国际交流的必备技能,也是我国在国际舞台上展示自身形象、传播中国文化的重要手段。

随着我国改革开放和社会主义现代化建设的不断深入,国际交流和合作日益频繁,英语翻译人才的需求越来越旺盛。

2. 大学生英语翻译能力的现状尽管大学生英语整体水平逐年提高,但在翻译能力方面,仍然存在一些问题。

一方面,很多学生的英语基础薄弱,对英语语言的掌握不够熟练,这在一定程度上影响了他们的翻译能力;另一方面,学生的翻译技能和翻译策略相对单一,缺乏足够的实践经验和跨文化交际能力。

3. 提升大学生英语翻译能力的(1)加强英语基础教学提高大学生英语翻译能力,首先要从加强英语基础教学入手。

教师要注重培养学生的英语听说读写能力,使他们在翻译时能够更加得心应手。

同时,要引导学生深入学习英语语法、词汇等基础知识,为翻译能力的提升奠定坚实基础。

(2)丰富翻译实践翻译实践是提升翻译能力的关键。

学校可以组织各类英语翻译实践活动,如翻译比赛、模拟翻译等,让学生在实践中提高翻译技能。

同时,鼓励学生积极参与国际交流活动,实地锻炼跨文化交际能力。

(3)开设翻译课程在大学英语课程设置中,可以适当增加翻译相关课程,系统地教授翻译理论和技巧。

通过学习翻译课程,学生可以掌握各种翻译策略,提高翻译质量。

(4)强化文化教育翻译不仅是语言的转换,更是文化的传递。

因此,提升大学生英语翻译能力,还需要强化文化教育。

教师要引导学生了解英语国家的文化背景,培养学生对不同文化的敏感性和理解力,使他们在翻译过程中能够更好地把握文化差异,准确传达信息。

世界英语理论探讨及其对我国英语教学的启示[摘要]随着英语的不断国际化与本土化,英语的世界性问题也引起了语言学界和教学界的广泛关注。

本文通过对世界英语理论进行探讨,阐明了当前学习世界英语的必要性,同时提出了在英语课堂教学中培养学生世界英语观的几种重要途径。

通过这些途径,学生可以更好地了解世界各国的特色英语和文化,从而提高他们进行跨文化交际的能力。

[关键词]世界英语;英语教学;启示1前言随着世界各地人们学习英语的热情不断高涨,毋庸置疑,英语已成为当今世界的通用语(1ingua franca)。

据英国著名学者David Crystal 2001年统计,世界上超过1/3的人掌握了英语,其中57个国家以英语为第一语言,人口约4.5亿;67个国家以英语为第二语言,人口约3.5亿。

57如果说世界成了“地球村”,那么英语就是“地球村”居民的“身份证”。

英语的全球化必然带来英语的本土化,本土化又必然导致各种各样富于地域色彩的英语变体纷纷出现,如印度英语、新加坡英语、马来西亚英语、尼日利亚英语等。

从而,在英语语法中一直被用作不可数名词的English也逐渐地被复数化,出现了World Englishes这一说法。

2世界英语理论的相关介绍2.1概念的提出。

世界英语这一概念最早是由美国语言学家Braj.Kaehru提出的,主要指的是英语作为世界通用语,由于使用者所处的地域或文化等方面的差异,造成其在发音、词汇、修辞等方面所呈现出来的多样性。

2.2世界英语出现的原因。

2.2.1英国殖民主义的产物。

15、16世纪的英国号称“日不落”帝国,其殖民地遍及世界各地,英语也被带到这些国家和地区,从而使英语突破了民族性和地域性,在这些国家生根发芽、自由生长,成为当地的官方语言,并逐渐发展成为一种国际性语言。

2.2.2美国国力膨胀的产物。

1607年英国人在美洲建立起第一个殖民地——詹姆士城,英语从此被带到美洲。

这种古老的语言在新的环境中不断发展变化,最终有了自己的变体:美国英语。

小学英语教育的现状与全球化背景下的思考随着全球化进程的不断加速,英语作为一门国际通用语言,其在小学教育中的地位日益重要。

小学英语教育的现状与全球化背景下的思考,成为了教育界和家长们共同关注的话题。

本文将从小学英语教育的现状、全球化背景下的挑战以及应对策略三个方面进行探讨。

一、小学英语教育的现状小学英语教育的现状呈现出以下几个方面的特点。

首先,小学英语教育的普及程度不断提高。

随着全球化的发展,人们对英语的需求越来越大,小学英语教育也逐渐从城市扩展到农村地区。

越来越多的学校将英语列为必修科目,使得更多的孩子有机会接触和学习英语。

其次,小学英语教育的教学方法日趋多样化。

过去,小学英语教育以传统的语法翻译法为主,注重课文的背诵和语法规则的记忆。

而现在,随着教育理念的更新和技术的发展,越来越多的教师开始采用互动式、任务型和情境化的教学方法,注重培养学生的实际语言运用能力。

再次,小学英语教育的教材和资源日益丰富。

目前市场上有各种各样的英语教材和学习资源,从传统的纸质教材到在线学习平台,供教师和学生选择。

这为小学英语教育提供了更多的选择和可能性,也方便了教学的开展。

二、全球化背景下的挑战在全球化背景下,小学英语教育面临着一些挑战。

首先,教师素质不均衡。

由于小学英语教育的普及,需要大量的英语教师。

然而,由于各地区的经济和教育资源的差异,导致了教师素质的不均衡。

一些地区的教师缺乏英语专业知识和教学经验,难以胜任教学任务。

其次,评价体系不完善。

小学英语教育的评价体系主要以考试成绩为导向,忽视了学生的综合语言能力的培养。

这种评价方式容易导致教师和学生过分追求分数,而忽视了对英语实际运用能力的培养。

再次,教学资源不平衡。

在全球化的背景下,一些地区的学校和学生可以更容易地接触到国际化的教学资源,而另一些地区的学校和学生则面临着资源匮乏的问题。

这种资源的不平衡会导致教学质量的差异。

三、应对策略为了应对全球化背景下小学英语教育的挑战,我们可以从以下几个方面进行思考和努力。

教学目标:1. 学生能够理解并掌握本单元的主题,即“全球化的影响”。

2. 学生能够通过阅读、听力、口语和写作等实践活动,提高英语综合运用能力。

3. 培养学生的跨文化交际意识和国际视野。

教学重点:1. 理解本单元的主题,即全球化的影响。

2. 掌握本单元的词汇、语法和表达方式。

3. 培养学生的阅读、听力、口语和写作能力。

教学难点:1. 学生对全球化这一主题的理解和把握。

2. 学生在口语和写作实践中如何运用所学知识。

教学过程:一、导入1. 通过多媒体展示全球化的相关图片和视频,激发学生的学习兴趣。

2. 引导学生思考:全球化对我们的生活有哪些影响?二、阅读1. 阅读课文,引导学生找出文章的主旨大意。

2. 分析文章结构,让学生了解作者如何展开论述。

3. 讨论文章中的关键观点,如全球化对经济、文化、社会等方面的影响。

三、听力1. 播放与全球化相关的听力材料,让学生听取并总结主要内容。

2. 分析听力材料中的词汇、语法和表达方式,提高学生的听力理解能力。

四、口语1. 组织学生进行小组讨论,让他们分享自己对全球化的看法和感受。

2. 鼓励学生运用所学词汇和表达方式,进行口语交流。

五、写作1. 引导学生根据本单元主题,撰写一篇短文。

2. 提供写作指导,如文章结构、段落划分、语言表达等。

3. 学生完成写作后,进行互评和修改。

六、总结与反馈1. 总结本单元的教学内容,强调重点和难点。

2. 收集学生的反馈意见,了解他们的学习需求。

教学评价:1. 课堂参与度:观察学生在课堂上的发言、讨论和互动情况。

2. 阅读理解:通过阅读练习和测试,评估学生对文章主旨和大意的理解程度。

3. 听力理解:通过听力练习和测试,评估学生对听力材料的理解能力。

4. 口语表达能力:通过口语练习和测试,评估学生的口语表达能力。

5. 写作能力:通过写作练习和测试,评估学生的写作能力。

教学反思:1. 教师应关注学生对全球化主题的理解,引导他们进行深入思考。

2. 教师应注重培养学生的英语综合运用能力,提高他们的跨文化交际意识。

学习重要性英语作文及翻译In today's globalized world, the importance of learningEnglish cannot be overstated. English has become the lingua franca, a bridge that connects people from different cultures and backgrounds. Here's why mastering the English language is crucial for personal and professional development.1. Global Communication: As the most widely spoken language, English facilitates communication on an international scale. Whether it's for business, travel, or social interactions, being proficient in English opens up a world of opportunities.2. Educational Opportunities: Many of the world's top universities and educational resources are in English. By learning English, students can access a wealth of knowledge and pursue higher education without language barriers.3. Career Advancement: In the professional world, English is often the language of choice for international business and diplomacy. Proficiency in English can lead to better job prospects and career growth.4. Cultural Exchange: English is the primary language of the entertainment industry, including movies, music, and literature. Learning English allows for a deeper appreciation and understanding of global culture.5. Technological Advancement: Most of the internet andtechnological documentation is in English. Being able to read and understand English is essential for staying updated with the latest technological trends and innovations.6. Personal Growth: Learning a new language like English challenges the mind and can lead to improved cognitive abilities. It also fosters a sense of accomplishment andopens the door to new perspectives.In conclusion, learning English is not just about acquiring a new language; it's about equipping oneself with a tool that can unlock a world of opportunities. It's an investment inone's future that pays dividends in various aspects of life.在当今全球化的世界中,学习英语的重要性不言而喻。

New Perspectives on College English: Essays and Answers in the Fourth EditionIn the era of globalization, English has become an indispensable language of communication and learning. The "New Horizons College English" series has long been a trusted companion for countless college students in their journey to master this language. The fourth edition, with its refreshed content and updated pedagogy, offers a new perspective on college English learning. This article delves into the essays and answers presented in this edition, exploring their value in enhancing English proficiency and critical thinking skills.The essays in the fourth edition of "New Horizons College English" are designed to be thought-provoking and engaging, covering a wide range of topics that are relevant to the lives and interests of college students. From cultural exploration to social issues, these essays provide students with an opportunity to expand their horizons and develop a deeper understanding of the world. The answers that accompany these essays are not just simpleexplanations or summaries; they are discussions that encourage critical thinking and analysis.One of the key features of the answers in this edition is their emphasis on language usage and expression. Instead of providing straightforward answers, they guide students to analyze the language, structure, and arguments used in the essays. This approach helps students not only understand the content of the essays but also appreciate the nuances of the English language. It encourages them to reflect on their own writing style and techniques, leading to improvements in their own essay writing.Moreover, the answers in the fourth edition are designed to foster independent thinking and creativity. Instead of offering definitive answers, they often pose questions or suggest alternative perspectives that challenge students to think critically and creatively. This approach encourages students to develop their own opinions and arguments, making them more confident and competent in expressing themselves in English.In addition to enhancing language proficiency and critical thinking skills, the essays and answers in thefourth edition of "New Horizons College English" also contribute to cultural understanding and intercultural communication. The diverse topics covered in the essays provide students with a window into different cultures and perspectives, broadening their cultural horizons. The answers, in turn, help students analyze and interpret these cultural differences, enabling them to communicate more effectively in a cross-cultural context.In conclusion, the fourth edition of "New Horizons College English" offers a wealth of valuable resources for college students seeking to improve their English proficiency and critical thinking skills. The essays and answers, in particular, provide a unique platform for students to engage with diverse topics, explore cultural differences, and develop their own opinions and arguments. By utilizing these resources, students can not only enhance their language skills but also cultivate a more global and intercultural perspective.**新视野大学英语第四版:作文与答案的新视角** 在全球化的时代,英语已经成为不可或缺的交流和学习语言。

英语全球化背景下大学英语教学的新视角经济的全球化带来了英语的全球化。

目前,世界英语已表现出既具有开放性、国际性,同时又具有本土性和身份性的特征。

在这一背景下,大学英语教学应该做出相应的回应和调整,即树立全球文化理念,从教材做起;选择适合中国本土特色的英语教学模式,从教师做起;培养本土文化身份意识,从学生做起。

[标签]英语全球化大学英语教学新视角各种英语变体随着国际交往的日趋频繁和网络信息技术的更新发展而不断发展、变化。

印度语言学家Braf Kachru提出了世界英语三圈理论,即英语国际适用的范围包括;内圈国家、外圈国家和延伸圈国家。

内圈国家指的是以英语为母语或主要使用语言的国家,如美国、英国、加拿大、澳大利亚、新西兰等;外圈国家指的是主要以英语为官方或强势语言的国家如印度、新加坡、菲律宾、加纳等国,这些国家在过去曾为英国或美国的殖民地;延伸圈国家指的是以英语为外语的国家,如中国、日本、德国、俄罗斯等。

随着世界经济、文化的发展和国际交往的不断深入,英语在全球各国的多元文化和多元语境中不断发展变化。

使之成为一种全球性语言。

世界英语与各国语言文化的交融,产生了不同的语言变体,不同的语言变体在不同的语境里有效地实现着不同的交际功能。

目前,世界英语已表现出既具有开放性、国际性,同时又具有本土性和身份性的特征。

中国英语作为英语变体的一种,其文化特色也随着国际交往的日趋频繁和网络信息技术的更新发展而有着越来越大的影响。

作为高校英语教师,及时了解语言的发展特点是把握教学方向的必要条件。

本文拟从以下三个方面论述在英语全球化背景下大学英语教学的新理念。

一、树立全球文化理念,从教材做起“全球英语”是全球人的语言,是“本土化”过程中来自不同地方的方音和方言的总汇,可用在宾馆、机场、奥运会、世界杯足球赛、国际贸易展示会、学术交流、国际商务等各种场合。

我国的学生绝大多数是在本土学英语,而且将来可能会与国内外来自不同文化背景的人打交道,英语教师无需过分依赖“英式英语”或“美式英语”的模式来教学生,要引导学生接触多种英语的多样变体,让学生了解世界多元文化,使他们树立“全球英语”的观念。

鉴于此,一套适合全球化趋势的大学英语教材显得十分必要,这些教材应具有全球文化和本民族文化视野,要站得高些,看得远些,要能够体现全球英语的特点。

Cortazzi在《文化镜子:EFL课堂的材料与方法》一文中指出,语言教科书和教材应包含三类文化信息:(1)母语文化材料:母语文化材料以学习者本身的文化作为内容;(2)目的语文化材料:以英语国家的文化作为学习内容;(3)国际性目的语文化材料:以世界上英语为母语和非母语国家的文化作为教材内容。

如果一门国际性语言教学的主要目的是协助学习者用英语这一途径相互交流观点和文化的话。

那么在教学中运用母语文化材料便有充分的理由。

目前,我国大学英语教材无论是国内出版的还是引进的原版教材,主要以英美文化内容为主。

这种内容的局限会使学生的视野受限,从而影响他们对世界的全面了解。

只学习了解英美文化,不学习、不懂得如何表达中国文化特色,与西方人交流时就会出现“失语症”,不知道用什么词语表达我们的优秀文化,也不能与其他“外圈”或“扩展圈”国家的人士用英语进行成功交际,最终也就不能很好地为提高我国的文化软实力服务。

因此,大学英语教材的编写既要有全球性,也应具有本土风格,让我们的学生不仅对世界有所了解,也应了解中国的文化,以便更好地向世界宣传中国优秀文化,提高中国的文化软实力。

在编写大学英语教材时,应适当地融人中国优秀传统文化,反映具有中国特色社会主义文化方面的内涵。

语言材料可以选自外国人撰写、外文报导中有关中国方面的内容,也可以选用中国名家所翻译的有关中华文化的优秀作品,也可以选用中国的英文报纸,如China Daily,21st Century,Chinese Literature等。

总之,我国的大学英语教材内容不仅要体现“内圈英语”文化,也要兼顾“外圈英语”文化,同时还要关注“扩展圈英语”文化和本国的民族文化。

只有这样,我国大学英语教学才会顺应国际形势的发展,增进中外文化交流,弘扬我国的民族传统文化,让世界了解中国,让中国文化发扬光大。

二、选择适合中国本土特色的英语教学模式,从教师做起中国英语是英语在中国本土化过程中的必然产物,是所谓“标准英语”在中文环境下的变体,是中国化了的英语。

中国英语在语法和语言运用上合乎英语规范,在国际交流中起着重要的作用。

中国英语在语音上表现为一种接近本族人的口音;词汇上表现为大量汉语词借助音译、直译、语义再生等手段进入英语;句式上表现为句子较短,结构简单;语篇上表现出汉语思维的心理图式。

鉴于中国英语的上述特点,教师应该有针对性地调整教学策略。

在教学过程中,我们可以让学生自然发展,先学会使用不连贯的英语,大胆进行不熟练的交流。

教师不必过多纠正学生的发音,以免学生对交际产生恐惧感和忧虑感,而应更加注重培养学生用英语进行交际的能力。

就词汇、句式而言,在中国的环境里,讲述中国的事情,有些表达方式是英语中本来就没有的,例如:“four modernizations”(四个代化),“Scientific Outlook on Development”(科学发展观)等。

教师应创造机会让学生接触到那些富有中国特色的词语和句式,提高学生用英语表达身边事物的能力。

而在语篇上,由于母语的影响和思维方式的差异,中国英语学习者的语篇有其独特的结构,我们在对比修辞或英语写作研究中,不能简单、盲目地认为不同于英美人士作文就是错误的、不地道的或不得体的。

语篇变体是一个非常复杂的问题,涉及语域、题材、文化、社会、历史、修辞和写作个人风格等一系列因素,所以需要全面看待英语写作中存在的差异。

同时,教师也要使学生了解到,英语与文化的联系正向多元化发展,其在中国获得承载和表述中国文化的能力,英语与所谓本族文化的联结不再密不可分,英语文化学习不再是英语学习唯一有效的途径,英语学习中的文化内容变得更加多元,也更加丰富。

中国的英语学习者可以通过本国文化和其他文化学习来促进自己的英语运用能力。

在这里,外国文化及文学学习的价值并未被否定,文化学习的目的在于促使学习者深入了解文化的多样性,增强他们对异质文化的理解和宽容。

总之,教师要引导学生认识世界英语的发展变化情况,认识到英语不再为所谓的“标准英语”使用者所独有,世界英语属于具有不同语言文化背景的世界各国的使用者。

在多元文化语境中,英语使用者可以根据自身的需要和理解来使用英语、发展英语,使之体现出更为丰富的地域文化特色,表现出特有的价值。

中国英语作为一种新语言变体,正逐渐被语言学界和语言使用者所接受,具有中国特色的表达方法不仅中国人自己能理解,了解中国国情的外国人也能理解。

三、培养本土文化身份意识,从学生做起中国英语作为中国人自己的英语,取英语之“壳”,实以中国文化之内涵,在利用英语与世界沟通的同时,还可以保持中国的文化特色和价值观,维护民族的独立和尊严。

因为语言从来都不是一个纯粹的概念,它承载着深厚的政治内涵和价值观。

David Crystal认为,英语作为国际通用语,一方面满足了“可理解性”的要求;另一方面,正因为使用方式的不同,还可以使双方保持各自的“身份”。

也就是说,在利用英语进行国际交往时,“说什么”固然重要,“你是谁”也同样重要。

二语或外语学习及运用并不意味着必须丧失自己的文化身份,提高学生的文化敏感并不意味着我们需要移植别国的文化(胡文仲,1999)。

中国人学习和使用英语的目的并不是要变成英国人或美国人,不必因为学习和使用英语而改变自己的身份和文化价值观念,甚至不必改变自己的思维及行为方式。

学习和使用英语只是有助于他们以更开放的心态和更开阔的视野参与国际交流,即所谓的“全球性思维”。

英语在中国的运用意味着其文化表述角色的转换,即英语被用来表述中国文化。

中国人在国际交流中使用英语表述自己的历史传承、社会文化价值观念、经济生活、文化教育、文学以及自己的观点和期望,而这也是中国人学习和运用外语的深层动机和目标。

英语教师,尤其是翻译课教师必须重视引导学生明确自己的本土文化身份,让学生了解到在全球化时代居于弱势文化的中国,要弘扬本土文化并使之与西方文化平等对话,必须利用汉英翻译的对外性和政治性,通过文化阐释对外宣传本土文化的底蕴和内涵,彰显自己的文化立场。

首先,译者的文化身份具有明显的政治色彩,在汉英翻译策略上,要特别注意自己的国家身份。

例如,对“香港回归”一词的翻译,我们就不能简单地按其字面意义译为“Hong Kong Take back”,也不能沿用英国人出于他们的立场而用的“Hong Kong Handover”,而应阐释为“to re—sume the exercise of sovereignty over Hong Kong”,使译文在凸显主流文化立场、维护国家形象的同时,增加西方读者对其实质的了解。

其次,译者的文化身份具有民族性。

翻译不仅仅是语言符号信息的转换,更是一种跨文化的对话与交流。

译者面对的是两种文化,他必须在其中做出选择。

居于强势文化的译者,往往把自己的阐释结构嫁接到殖民地环境中去,将殖民者的文化投射到异己文化中,有时甚至出现故意篡改弱势文化、抹去其文化身份的现象。

而居于弱势文化的中国译者,要弘扬本土文化并使之与西方平等对话,就必须掌握中国文化的内涵和精髓,站在维护民族的高度去完成把民族文化译介到世界的使命。

参考文献:[1]郭春燕,从外语教学视角看文章信息的传播[J],现代教育科学-高教研究,2008,(3)[2]马利伟等,外语学习中焦虑对口语输出的影响[J],现代教育科学·高教研究,2009,(4)[3]张国艳等,高校英语教学中文化认知能力的培养[J],现代教育科学·高教研究,2009,(5)。