第三章 宪法的制定

- 格式:ppt

- 大小:41.50 KB

- 文档页数:15

中国宪法学第一章宪法基本理论第一节宪法概述一、宪法的定义二、宪法的形式特征宪法与普通法律的共性;宪法与普通法律的区别;宪法内容的根本性;宪法效力的最高性及其表现;宪法制定、修改程序的特殊性。

三、宪法的本质属性宪法是公民权利的保障书;宪法是民主制度法律化的基本形式;宪法是各种政治力量对比关系的集中体现。

四、宪法与宪政宪政的含义;宪法与宪政的关系。

第二节宪法的产生和历史发展一、近代宪法的产生近代宪法产生的条件;英、美、法三国宪法的产生及其特点;宪法的发展及其趋势。

二、新中国宪法的产生和发展新中国宪法的历史沿革;我国现行宪法的内容和特点;宪法修正案。

第三节宪法原则和宪法分类一、宪法的基本原则人民主权原则;基本人权原则;法治原则;权力制衡原则。

二、宪法的分类宪法的形式分类;宪法的实质分类。

第四节宪法规范和宪法作用一、宪法关系及其特点二、宪法规范的特点三、宪法的作用第二章宪法的制定、实施和保障第一节宪法制定一、宪法制定概述宪法制定的概念;制宪权与修宪权;宪法制定的主体和机构;宪法制定的程序。

二、中国宪法的制定第二节宪法实施一、宪法实施概述宪法实施的概念;宪法实施的意义。

二、宪法解释宪法解释的概念;宪法解释的体制;宪法解释的程序;中国宪法的解释。

三、宪法修改宪法修改的概念;宪法修改的形式;宪法修改的程序;中国宪法的修改。

第三节宪法实施的保障一、宪法保障的概念二、违宪审查制度违宪审查的概念;违宪审查的对象;违宪审查的模式;违宪审查的方式。

三、中国的违宪监督制度中国违宪监督制度的内容;中国违宪监督制度的完善。

第三章国家基本制度第一节国家性质一、国家性质概述国家性质的概念;国家性质在国家制度中的地位。

二、中国的国家性质人民民主专政的概念和特点;人民民主专政的内容;人民民主专政的阶级结构,爱国统一战线。

三、经济制度经济制度的概念;中国的所有制形式及国家政策;分配原则;社会主义市场经济。

四、政治文明与精神文明建设政治文明的含义;精神文明建设的含义和内容;推动“三个文明”协调发展。

宪法

第三章第一节

第五十八条: 全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会行使国家立法权。

第二章第一节

第七条:全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会行使国家立法权。

全国人民代表大会制定和修改刑事、民事、国家机构的和其他的基本法律。

全国人民代表大会常务委员会制定和修改除应当由全国人民代表大会制定的法律以外的其他法律;在全国人民代表大会闭会期间,对全国人民代表大会制定的法律进行部分补充和修改,但是不得同该法律的基本原则相抵触。

第九条: 本法第八条规定的事项尚未制定法律的,全国人民代表大会及其常务委员会有权作出决定,授权国务院可以根据实际需要,对其中的部分事项先制定行政法规,但是有关犯罪和刑罚、对公民政治权利的剥夺和限制人身自由的强制措施和处罚、司法制度等事项除外。

第四章第一节

第六十三条:省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常务委员会根据本行政区域的具体情况和实际需要,在

不同宪法、法律、行政法规相抵触的前提下,可以制定地方性法规。

较大的市的人民代表大会及其常务委员会根据本市的具体情况和实际需要,在不同宪法、法律、行政法规和本省、自治区的地方性法规相抵触的前提下,可以制定地方性法规,报省、自治区的人民代表大会常务委员会批准后施行。

本法所称较大的市是指省、自治区的人民政府所在地的市,经济特区所在地的市和经国务院批准的较大的市。

第六章

第九十三条:中央军事委员会根据宪法和法律,制定军事法规。

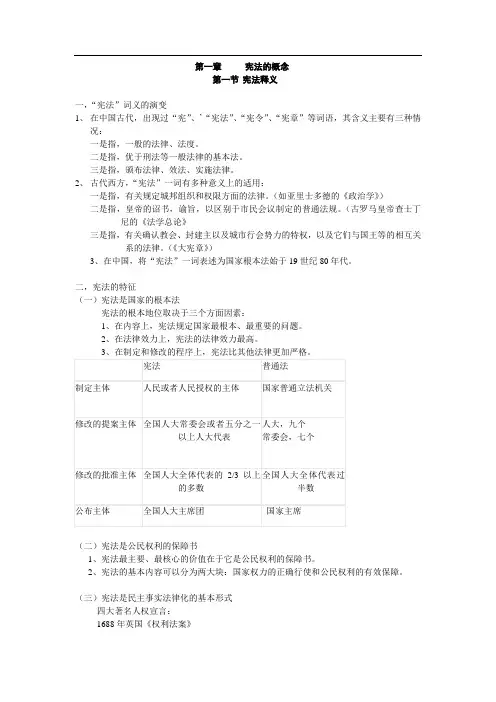

第一章宪法的概念第一节宪法释义一,“宪法”词义的演变1、在中国古代,出现过“宪”、’“宪法”、“宪令”、“宪章”等词语,其含义主要有三种情况:一是指,一般的法律、法度。

二是指,优于刑法等一般法律的基本法。

三是指,颁布法律、效法、实施法律。

2、古代西方,“宪法”一词有多种意义上的适用:一是指,有关规定城邦组织和权限方面的法律。

(如亚里士多德的《政治学》)二是指,皇帝的诏书,谕旨,以区别于市民会议制定的普通法规。

(古罗马皇帝查士丁尼的《法学总论》三是指,有关确认教会、封建主以及城市行会势力的特权,以及它们与国王等的相互关系的法律。

(《大宪章》)3、在中国,将“宪法”一词表述为国家根本法始于19世纪80年代。

二,宪法的特征(一)宪法是国家的根本法宪法的根本地位取决于三个方面因素:1、在内容上,宪法规定国家最根本、最重要的问题。

2、在法律效力上,宪法的法律效力最高。

(二)宪法是公民权利的保障书1、宪法最主要、最核心的价值在于它是公民权利的保障书。

2、宪法的基本内容可以分为两大块:国家权力的正确行使和公民权利的有效保障。

(三)宪法是民主事实法律化的基本形式四大著名人权宣言:1688年英国《权利法案》1776年美国《独立宣言》1789年法国《人权宣言》(凡权利无保障和分权未确立的社会就没有宪法。

)1917年《被剥削劳动人民权利宣言》三,宪法的定义宪法是,集中表现统治阶级建立民主制国家的意志和利益的国家根本法。

第一节宪法的本质1,宪法的本质是指,从总体上规定宪法性能和发展方向的宪法的内部联系,是宪法比较深刻的、一贯的和稳定的方面。

2,宪法本质的学说:A 神的意志论B 全民意志论(观点错误。

宪法是掌握国家政权的统治阶级意志的体现,绝非全民意志。

)C 阶级意志论第二节宪法的分类一,资产阶级学者传统的宪法分类(形式上的宪法分类):(一)成文宪法和不成文宪法(英国学者蒲莱士提出)1,分类依据:宪法是否有统一的法典形式2,◆成文宪法:具有统一法典形式的宪法。

教学目的和要求:通过本章的教学,使学生明确宪法的特征,了解使我国宪法的一般原理和现行宪法的基本内容。

着重掌握宪法规定的国家制度和经济制度,以及公民的基本权利和义务。

深刻领会四项基本原则是我国宪法的总的指导思想。

增强宪法观念和公民意识,维护宪法的尊严,保障宪法的实施,正确行使公民权利,严格发行公民的义务。

重点问题:宪法的概念与基本特征;宪法结构与宪法规范的特点;社会变革与宪法的发展。

人民代表大会制度的发展与基本特征;选举制度的原则与民主程序;中国国家机构的基本体系;公民的基本权利与基本义务。

教学时间:2学时。

授课班级:03物流1、2;航海,轮机,制冷1、2;计算机1、2、3;机电,一体化,楼宇;电子1、2,计控;计机4,电气1、2。

教学日期:教学内容:一、宪法的基本原理。

1、宪法的概念2、宪法的主要特征:3、现行宪法的基本原则:一切权利属于人民的原则。

保障公民权利和义务原则。

社会主义原则。

法制原则。

民主集中制原则。

平等原则。

二、国家基本制度——我国的国家性质三、公民的基本权利和义务。

1、公民的基本权利、义务的概念及特征2、公民的基本权利3、公民的基本义务4、公民行使自由和权利的指导原则四、国家机构。

1、国家机构2、我国人民代表大会及其常务委员会。

3、国务院课后总结:通过教学, 学生已经了解宪法的一般原理和现行宪法的基本内容。

掌握宪法规定的国家制度和经济制度,以及公民的基本权利和义务。

深刻领会四项基本原则是我国宪法的总的指导思想。

也增强了学生的宪法观念和公民意识,为维护宪法的尊严,保障宪法的实施,正确行使公民权利,严格执行公民的义务奠定了理论基础.一、宪法的基本原理[基本法律常识]1、宪法的概念和分类宪法是指规定国家制度和社会制度基本原则的国家根本大法,是民主制度化、法律化的基本形式,是阶级力量对比关系的集中表现。

2、宪法的主要特征:宪法是国家的根本大法。

它有内容、法律效力、制定和修改的程序、解释与监督实施均与部门法不同。

这⼀期讲解中国宪法学中宪法的制定、实施和保障的相关知识,考研教育本期专题将结合近年相关真题进⾏讨论。

同时,欢迎⼤家到考研教育论坛发表意见和建议! ⼀、宪法制定 (⼀)宪法制定的概念、制宪权与修宪权 宪法的制定是指制宪主体根据程序制定宪法、⾏使制宪权的活动;制宪权是创制作为根本法的宪法的⼀种权⼒,修宪权是根据制宪权⽽产⽣的⼀种权⼒,是制度化的制宪权。

(⼆)宪法制定的主体及机构 现代各国宪法中普遍规定,国民是制宪权的主体,为了使制宪权的实现程序具体化,各国通常根据制宪的需要,成⽴各种形式的制宪机构,如制宪会议、国民会议、⽴宪会议等机关。

(三)宪法制定的程序 为了保证制宪⼯作的权威性与严肃性,制定宪法⼀般包括如下程序:制宪机构的设⽴、宪法草案的提出、宪法草案的通过、公布。

(四)新中国成⽴后制定的第⼀部宪法是1954年《宪法》。

⼆、宪法实施 (⼀)宪法实施的概念 从宪法实施的基本构成来看,主要包括两⼤⽅⾯:宪法的执⾏和宪法的适⽤、宪法的遵守。

(⼆)宪法实施的意义 宪法实施的基本⽬的在于实现制宪者意图,除此之外,宪法实施还有其他⽅⾯的意义:树⽴宪法权威、培养公民和官员的宪法意识、实现宪法的演进。

(三)宪法的解释 宪法解释是指在宪法实施过程中,当⼈们对宪法的有关条⽂内容存在不同理解时,由有权解释机关阐明其含义的、具有法律效⼒的⾏为。

宪法解释不能由个⼈或者机关随意进⾏,近现代各国解释宪法的体制不尽⼀致,综合起来⼤致有以下⼏种:由⽴法机关解释、由司法机关解释、由特设机关解释。

我国1982年《宪法》第67条明确规定,全国⼈⼤常委会⾏使宪法解释权。

(四)宪法的修改 宪法的修改是指在宪法实施过程中,随着社会现实的变化、发展,出现宪法的内容与社会现实不相适应的时候,由有权机关根据法定程序对宪法内容予以补充调整删除的⾏动和措施。

宪法的修改答题上有⼀下⼏种形式:全⾯修改、部分修改、⽆形修改。

从各国宪法制定和宪政实践看,宪法修改程序⼀般包括提案、审定、起草、议决和公布五个阶段。

《宪法》各章小结第一章宪法基本理论小结宪法是近代的产物。

在宪法产生以后,人们对宪法作出各种解释,但任何定义只能大致地、近似地描述定义对象的本质属性,同时也要受定义角度的局限。

我们对宪法作如下表述:宪法是确立国家制度和社会制度的基本原则与政策,调整公民权利与国家权力之间的基本关系的国家的根本法。

宪法的基本属性在于,它是国家的根本法,是民主法律化、制度化的基本形式,是公民权利的保障书,是各种政治力量对比的集中表现。

宪法产生以来,学者们对宪法作出了多种多样的分类。

宪法的分类,对于认识各种宪法的特点和优点,对宪法进行比较研究,把握宪法发展的规律以及促进我国宪法和宪政建设,具有一定的积极意义。

宪法的渊源,就是宪法的表现形式,具体地说是指一个国家中宪法规范所赖以存在的法律形式。

由于各国的历史、文化和政治、经济等条件不同,宪法的渊源也不尽相同。

在我国,宪法的渊源主要有宪法典、宪法性法律、宪法惯例、宪法解释、条约。

在采取“修正案”形式来修改宪法的国家,宪法修正案也是宪法的基本渊源。

在我国,宪法修正案本身并不具有独立的宪法规范价值,采取修正案方式修改宪法,主要是为体现宪法修改的连续性和宪法内容的稳定性。

在适用宪法时,应当直接引用宪法本文而不是修正案的条款。

宪法是法律,也是由众多的宪法规范组成的有机整体。

宪法规范就是确立国家和社会制度的基本原则,调整国家政权的组织以及国家与公民的基本关系的法律规范的总和。

宪法规范应当具备法律规范的完整构成要素,制裁要素也同样存在于宪法规范之中。

宪法规范既具有法律规范的共同属性,同时又具有不同于一般法律规范的特殊属性。

宪法关系是我们在法治国家建设所要确立的一种国家权力组织和运行的基本法律关系,它是宪法规范在调整宪法主体行为的过程中所形成的基本权利和义务关系。

宪法创制是宪法规范的产生、存在和变更的活动。

通常包括宪法制定、宪法修改和宪法解释三种活动。

宪法的制定,也称立宪,是指统治阶级通过一定的程序创制宪法规范的活动。

我国宪法第三章国家机构主要内容

我可以为您提供我掌握的有关我国宪法第三章国家机构的主要内容。

我国宪法第三章是关

于国家机构的章节,主要包括以下内容:

1. 国家权力机构:

a. 全国人民代表大会(国家立法机关),它是最高权力机关,由代表全国人民的代表组成,负责制定法律和决议;

b. 国务院(国家行政机关),由总理、副总理和各部门负责人组成,负责行政管理、执行法律和决议;

2. 国家监察机构:

国家监察委员会是负责监察工作的国家机关,它的职责是依法监察国家公职人员和国家

机关工作人员。

3. 国家审判机构:

最高人民法院是最高审判机关,负责审理各类刑事、民事和行政诉讼案件;

最高人民检察院是最高检察机关,负责监督司法活动,检察刑事案件的合法性。

此外,我国宪法还规定了各级人民代表大会和各级人民政府的组成和职权。

这些机构在我

国政治体系中起着重要的作用,负责履行各自的职责,以维护国家的法制和治理。

请注意,上述内容仅为概述,并不包括细节和具体规定。

如需了解更详细的信息,建议参阅我国宪

法全文。

中国宪法的制定和修改宪法是国家的根本大法。

通常规定一个国家的社会制度和国家制度的基本原则、国家机关的组织和活动的基本原则,公民的基本权利和义务等重要内容,有的还规定国旗、国歌、国徽和首都以及统治阶级认为重要的其他制度,涉及到国家生活的各个方面。

宪法具有最高法律效力,是制定其他法律的依据,一切法律、法规都不得同宪法相抵触。

──宪法修改方式。

宪法作为中国民主制度的法律化,是国家组织和活动的总章程,是国家法制的自身基础和核心,所以修改宪法方式的规定必须考虑宪法的稳定性。

中国宪法的修改有通过宪法修正案的方式,对宪法部分条文进行修改,例如1988年、1993年、1999年和2004年对现行宪法部分条文的修改;还有重新改写形式,即将原来宪法重新改写,如中华人民共和国1975年宪法、1978年宪法和1982年宪法都是将原来宪法重新改写一遍。

──宪法修改机关。

根据宪法的规定,中华人民共和国全国人民代表大会为最高国家权力机关,是唯一有权修改宪法的机关。

──宪法修改程序。

为保持宪法的权威性和稳定性,宪法的修改需要按照特别的程序来进行,比修改普通法律更加严格。

《中华人民共和国宪法》第六十四条规定:宪法的修改,由全国人民代表大会常务委员会或1/5以上的全国人民代表大会代表提议,并由全国人民代表大会以全体代表的2/3以上的多数通过。

中华人民共和国成立前夕颁布的《中国人民政治协商会议共同纲领》,既是中国人民民主统一战线的纲领,又起了临时宪法的作用。

《共同纲领》是中国人民政治协商会议第一届全体会议通过,1949年9月29日颁布的。

在1954年《中华人民共和国宪法》颁布以前,实际上起了临时宪法的作用。

《共同纲领》除序言外,共有7章60条。

第1章总纲,规定国家的性质、任务和人民的基本权利和义务。

第2章政权机关,规定国家政权属于人民;人民行使国家政权的机关为各级人民代表大会和各级人民政府;在普选的全国人民代表大会召开以前,由中国人民政治协商会议全体会议执行全国人民代表大会的职权,选举中央人民政府委员会,并付之以行使国家权力的职权。

第一编宪法的基本理论第一章宪法的概念定义:宪法是集中表现统治阶级建立民主制国家的意志和利益的国家根本法。

本质:被上升为国家意志的统治阶级意志。

与民主有关;更集中&全面表现各种政治力量的对比关系;释同:具有法律效力;优于普通法:义异:西方侧重组织方面的内容。

内容上:最根本、最重要。

对法:依据。

特根本法效力上:最高(约束力、强制力)对人:准则。

制定和修改程序:更严格制定&修宪机关。

通过或批准程序。

征公民权利的保障书。

法律化宪法民主事实法律化的基本形式。

(宪法前提民主事实)分意义:认识、了解;研究;立宪&行宪;形式:成文&不成文;刚性&柔性;钦定&民定&协定;类其他:原生&派生;纲领性&确认性&中立性;规范性&名义性&语义性;政治自由主义;君主立宪主义;社会改良主义;独立民族主义;第二章宪法的历史发展之重要宪法文件及意义1908《钦定宪法大纲》:中国近现代历史上第一部宪法性文件。

1911《十九信条》:清政府最后一部宪法性文件。

1912《中华民国临时约法》:中国历史上资产阶级共和国式的宪法式文件。

1923《中华民国宪法》(贿选宪法):第一部正式颁布的宪法。

1931《中华民国训政时期约法》:国民党统治时期最重要的宪法性文件,也是旧中国生效时间最长的宪法性文件。

1931《中华苏维埃共和国宪法大纲》:中国历史上由人民制定并颁布实施的第一部无产阶级宪法性文件。

1945《中华民国宪法》:国民党统治时期唯一的一部正式宪法,也是其逃离大陆以前最后的制宪闹剧。

1945《陕甘宁边区施政纲要》:抗战期间,指导边区民主法治建设的重要宪法性文件。

1946《陕甘宁边区宪法原则》:解放战争时期重要的宪政建设纲领。

第三章宪法的制定宪定制宪主体按照一定原则创造作为国家根本法的宪法的一种权力。

义(制宪权力主体所享有的,并通过宪法制定机关所行使的一种权力。

周叶中《宪法》(第二版)讲义绪论一、宪法学的研究对象关于公民权利和国家权力之间的关系。

包括公民权利的种类、内容、保障措施;国家权力的范围、配置模式。

二、宪法学的研究范围形式上的宪法(宪法典)实质意义上的宪法(宪法性法律,如选举法、国家机关组织法、特别行政区基本法、宪法解释及典型性宪法案例)第一编宪法基本理论第一章宪法的概念第一节宪法释义一、“宪法“词义的演变二、宪法的特征(1)宪法是国家的根本法。

①内容上,宪法规定国家最根本、最重要的问题。

宪法反映着一个国家政治、经济、文化和社会生活等各方面的主要内容及其发展方向;从社会制度和国家制度的根本原则上规范着整个国家的活动,因而具有国家总章程的意义。

②法律效力上,宪法的法律效力最高。

宪法是制定普通法的依据,任何法律、法规都不得与宪法的原则和精神相违背;是一切国家机关、社会团体和全体公民的最高行为准则。

③制定和修改程序上,宪法比其他法律更加严格。

制定和修改宪法的机关,往往的特别成立的;通过或批准宪法或者其修正案的程序,往往严于普通法律,一般要求由制宪机关或国家立法机关成员的2/3以上或3/4以上多数表决通过,才能颁布施行。

(2)宪法是公民权利的保障书。

【宪法最主要、最核心的价值】①历史上,宪法是资产阶级及无产阶级对已经取得的权利进行确认的结果,资本主义和社会主义宪法都体现为公民权利的保障书。

②内容上,国家权力的正确行使的目的就在于保障公民的基本权利和自由。

(3)宪法是民主事实法律化的基本形式。

①宪法与民主事实密不可分,资产阶级宪法是伴随着资产阶级民主事实的出现而产生出来的。

②社会主义宪法是无产阶级民主事实的法律化。

③宪法与民主紧密相连,民主事实的普遍化是宪法得以产生的前提三、宪法的定义宪法:集中表现统治阶级建立建立民主制国家的意志和利益的国家根本法。

第二节宪法的本质宪法的本质:一国统治阶级在建立民主制国家过程中各种政治力量对比关系的集中表现。

(1)各种政治力量对比中,阶级力量对比居于首要地位。