猪瘟的流行史和现状

- 格式:doc

- 大小:158.50 KB

- 文档页数:4

规模化猪场疫病流行的现状与对策[摘要]本文针对目前规模化猪场疫病流行的现状进行分析并提出相应对策,供同行参考。

[关键词]猪场疫病流行防治对策[中图分类号]s858.28 [文献标识码]b [文章编号]1003-1650(2013)02-0159-01一、猪病的流行趋势1.繁殖障碍日趋严重我国当前以蓝耳病、圆环病毒、猪瘟、伪狂犬病及附红细胞体病造成的繁殖障碍最为普遍和严重。

特别是对初产母猪的危害甚大,大多数表现出:泪斑浓厚,眼结膜炎(俗称“红眼病”),有的猪群甚至可见眼结膜外翻;有些猪有相当明显的疑似圆环病毒感染导致的皮炎,过了发情日龄及体重,仍无发情表征;有些后备母猪未配种已出现子宫内膜炎;有些场用前列腺素类药物处理,即使出现发情表征,但配种后仍会在胚胎着床前后(配种后5-7周)流产;总体而言,有繁殖障碍的后备母猪不少于群体20%,个别严重的猪场甚至高达50%以上;经产母猪断奶后(含部分因病被迫提前断奶)不发情或发情配种后返情,子宫内膜炎症状较多,有的复配3个情期以上仍未受胎,只好提前淘汰。

2.发病日龄趋于低龄化,妊娠母猪流产、仔猪死亡率较多从发病日龄上看主要集中在两个阶段:一是母猪妊娠阶段,胎儿死亡导致流产;二是断奶阶段(20-40日龄),有的猪场在40日龄时成活率在20%以下。

目前发病日龄越来越低龄化,由于低龄化的仔猪免疫系统没有发育成熟,机体抵抗病原微生物的能力较弱;而成年猪免疫系统发育成熟,经多次免疫,与疾病的多次斗争,相对来说抗病能力较强,不易发病。

3.呼吸道疾病日益突出猪呼吸道疾病发病原因不是单一的,而是由多种病原体的混合感染与继发感染而引起的,称之为猪呼吸道综合征(prdc)。

引起发病的病因分为两类:一是原发性感染病原,如猪繁殖与呼吸综合征病毒、猪圆环病毒ⅱ型、猪肺炎支原体、猪伪狂犬病毒、猪流感病毒、猪瘟病毒、猪呼吸道冠状病毒、猪传染性胸膜肺炎放线杆菌、猪副嗜血杆菌和猪支气管败血波氏杆菌等;二是二重感染性病原体,如猪多杀性巴氏杆菌、链球菌、沙门氏杆菌和大肠杆菌等。

非洲猪瘟自然弱毒株演变进程戈胜强1,王振忠2,吕 艳1,屈海龙1,张潇月3,胡永新1,钱莺娟2,吴晓东1,王志亮1(1. 中国动物卫生与流行病学中心,山东青岛 266032;2. 南京农业大学,教育部动物健康与食品安全国际合作联合实验室,江苏南京 210095;3. 山东农业大学,山东泰安 271001)摘 要:自2018年非洲猪瘟(African swine fever,ASF)传入中国以来疫情得到了有效控制。

但2021年以后,我国的ASF流行情况出现了新的变化,临床中出现了“自然变异株”。

这些毒株可能导致感染后临床症状不典型,容易与其他疫病混淆等问题。

这与国外的流行演变规律一致,即当ASF在一个国家或地区流行较长时间后,其临床表现将由急性发病转变为缓慢发病或出现新的临床表现。

经过多年的观察积累,国外已经对该病毒的流行规律特别是自然弱毒株的演变进程有了大量记载,但国内目前尚无这方面的描述。

为此,就ASF自然弱毒株的演变进程进行综述,从而提出加强血清学诊断产品研发、加快产业化报批进程、适时开展血清学监测追溯等建议,以期为我国ASF科学防控提供参考。

关键词:非洲猪瘟;红细胞吸附活性;自然弱毒株中图分类号:S851.3 文献标识码:A 文章编号:1005-944X(2021)03-0068-06DOI:10.3969/j.issn.1005-944X.2021.03.015An Overview of Evolution Concerning Natural Attenuated Strains of ASFV Ge Shengqiang1,Wang Zhenzhong2,Lü Yan1,Qu Hailong1,Zhang Xiaoyue3,Hu Yongxin1,Qian Yingjuan2,Wu Xiaodong1,Wang Zhiliang1(1. China Animal Health and Epidemiology Center,Qingdao,Shandong 266032,China;2. MOE Joint International Research Laboratory for Animal Health and Food Safety,Nanjing Agricultural University,Nanjing,Jiangsu 210095,China;3. Shandong Agricultural University,Tai'an,Shandong 271001,China)Abstract:The outbreak of African swine fever(ASF)has been effectively controlled since African swine fever virus(ASFV)was introduced into China in 2018. But its prevalence has changed since 2021,that is,“natural variants”are clinically emerging. The strains may cause atypical clinical symptoms,and could be confused with other animal diseases. All of which is consistent with the evolution rule in other countries,that is,when ASF is prevalent in a country or region for a long time,its clinical symptoms will transfer from acute morbidity to slow occurrence or new symptoms are emerging. The prevalence rule of the virus,especially the natural attenuated strains,has been largely documented in other countries,except China. Therefore,the evolution process of the natural attenuated strains was summarized in the paper,and some suggestions were hereby put forward,such as further developing serological diagnosis products,speeding up the approval process for industrialization as well as carrying out serological surveillance and tracing as appropriate,with a view to providing some references for scientific prevention and control of ASF in China.Key words:ASF;hemadsorption;natural attenuated strain收稿日期:2021-02-04 修回日期:2021-02-06基金项目:国家重点研发计划专项(2017YFD0501800)同等贡献作者:戈胜强,王振忠,吕 艳通信作者:吴晓东。

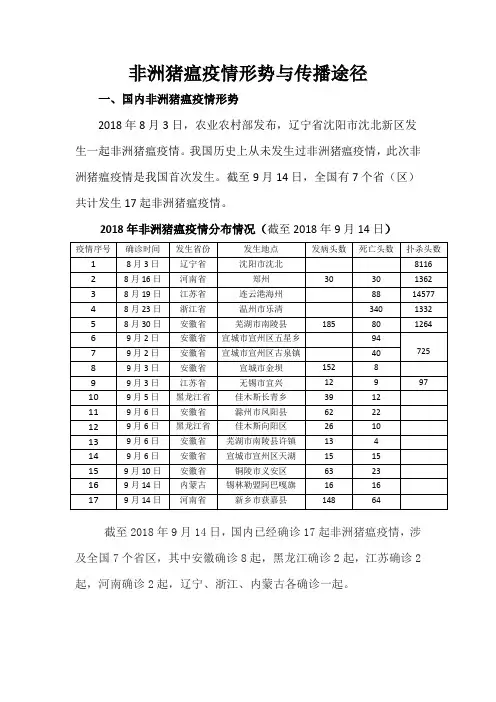

非洲猪瘟疫情形势与传播途径一、国内非洲猪瘟疫情形势2018年8月3日,农业农村部发布,辽宁省沈阳市沈北新区发生一起非洲猪瘟疫情。

我国历史上从未发生过非洲猪瘟疫情,此次非洲猪瘟疫情是我国首次发生。

截至9月14日,全国有7个省(区)共计发生17起非洲猪瘟疫情。

2018年非洲猪瘟疫情分布情况(截至2018年9月14日)截至2018年9月14日,国内已经确诊17起非洲猪瘟疫情,涉及全国7个省区,其中安徽确诊8起,黑龙江确诊2起,江苏确诊2起,河南确诊2起,辽宁、浙江、内蒙古各确诊一起。

但我们也注意到,截至2018年9月14日,安徽省共发生8起非洲猪瘟疫情。

安徽省的疫情分布在四个地市,分别为芜湖、宣城、滁州和铜陵;疫区主要集中在5个县区,其中,南陵县2处、宣州区4处、凤阳县1处、金坝1处、义安区1处。

这8处疫情均已得到有效规范处置。

发生在安徽省的8起非洲猪瘟疫情,从地理位置来看,四市都位于安徽省东部和南部,其中芜湖、宣城、铜陵三市呈三角状紧邻。

安徽省非洲猪瘟疫情分布图截至2018年9月14日,发生在国内的17起非洲猪瘟疫情都得到了有效处置。

针对当下国内非洲猪瘟疫情的形势,下一步的策略仍然以防控为主,将对所有生猪养殖场做进一步排查,同时禁止疫区生猪调运,控制相关猪肉产品运输,确保将疫情控制在现场。

2018年8月31日农业农村部畜牧兽医局答记者问谈到;“做好非洲猪瘟防控工作,意义极为重大,各地各部门要牢固树立风险意识、底线思维和大局意识,不能有丝毫放松和懈怠。

严格疫情处置,彻底拔除疫点,发生疫情后瞒报、报告不及时或处置不力造成疫情扩散的,严肃问责”。

通常,按照惯例和常识,特别强调什么,就是哪里有了隐患和问题。

在这中间,哪些地方瞒报了,哪些地方大事化小了,只有当事人知道。

但有一点可以肯定,中央领导有指示了,国务院办公厅发文了,还有没有人敢顶风作案,想大事化小?恐怕没人敢了。

二、国内非洲猪瘟是从哪里来的从全球范围来看,2018年非洲猪瘟在多个国家暴发流行,且有愈演愈烈之势。

95非洲猪瘟现状分析与防控技术研究贺方勇(观文镇农业农村服务站,四川泸州 646505)摘 要:最近几年,非洲猪瘟对全球生猪养殖业造成了严重的影响,非洲猪瘟的特点在于高频率、影响范围较广、持续时间相对较长。

生猪养殖业是我国畜牧养殖业发展过程中的重要组成,一般发生非洲猪瘟,不但会给生猪养殖业造成毁灭性的打击,还会威胁人民财产安全以及社会的稳定等。

本文主要研究非洲猪瘟的流行现状与防控技术。

关键词:非洲猪瘟;现状;防控技术非洲猪瘟主要是由非洲猪瘟病毒所引发的生猪疾病,属于一种高致命性的出血热疾病,具备较高的传染性、致病率与死亡率。

生猪一旦感染非洲猪瘟,就会出现持续高热、呕吐、体形消瘦、站立不稳、皮肤发绀等临床症状。

按照非洲猪瘟病症的病情发展速度主要分成急性、亚急性以及慢性。

目前,非洲猪瘟已被世界动物卫生组织列为A 类传染性疫病。

1 非洲猪瘟的流行现状我国国内的第一例非洲猪瘟发生在2018年的辽宁省沈阳市境内。

第二例病例是黑龙江境内调到河南的生猪病例。

随后,江苏省的连云港、浙江温州等各地先后出现了非洲猪瘟。

到2019年的1月份,我国发生了上百起非洲猪瘟,其中家养猪疫情比较集中,非洲猪瘟疫情涉及到我国23个省份以及72个市。

共扑杀了85万头左右的生猪。

发生过非洲猪瘟疫情的23个省份当中,7个省份的疫情情况相对较轻,而其他的16个省份境内的各地发生了多起非洲猪瘟疫情。

到2020年的3月19日截止,我国共报告出了4起非洲猪瘟疫情,一共扑杀了324头生猪,相比于去年的疫情情况,同期增加了13起非洲猪瘟疫情,一共扑杀了19.7万余头的生猪。

就现有的调查数据分析研究来看,非洲猪瘟疫情的整体发展趋势呈现出明显减缓的态势,生猪养殖产业的生产秩序正在逐步的恢复当中。

非洲猪瘟疫情的出现不但严重的影响到了我国生猪养殖产业的可持续发展,并且还波及到了相关的产业链,进而严重的影响到了社会经济的稳定发展[1]。

2 非洲猪瘟防控技术2.1 增强出入境检验检疫力度为了有效防控我国非洲猪瘟疫情的大规模蔓延与扩散,政府相关部门应当按照相关的法律法规以及规章制度,展开全方位的疫病监测工作,建立健全非洲猪瘟疫情报告与确诊机制与工作程序。

猪瘟诊断技术国标猪瘟,又称非洲猪瘟,是一种严重的猪类传染性疾病,对养猪业造成了严重的威胁。

为了有效地控制猪瘟的传播和蔓延,诊断技术的规范化和标准化非常重要。

国际上一些国家和地区已经制定了相应的猪瘟诊断技术国标,为了提升我国养猪业的技术水平和防控能力,本文将围绕猪瘟诊断技术国标展开讨论。

本文将从猪瘟诊断技术概述、国际标准概况、我国相关现状和建议等方面进行分析,并结合实际情况提出相应的建议。

一、猪瘟诊断技术概述猪瘟是由非洲猪瘟病毒引起的一种高度致死性的传染病,主要引起猪的全身性炎症和出血性疾病。

患病的猪表现出食欲下降、发热、呼吸急促、皮肤发红和出血点等症状,严重时可以导致大规模死亡。

目前,猪瘟已经在我国多个省份出现,给养猪业造成了极大的经济损失。

猪瘟的早期诊断和迅速控制是极为重要的。

猪瘟的诊断技术主要包括实验室检测和临床诊断两大方面。

实验室检测主要包括病毒分离、抗体检测、核酸检测等方法。

临床诊断主要是通过临床症状和病变的观察来进行初步判断。

猪瘟的诊断技术国标应该包括这两大方面的内容,从而为猪瘟的早期检测和诊断提供规范和标准。

二、国际标准概况在国际上,一些国家和地区已经制定了相应的猪瘟诊断技术国标。

这些国标主要包括了病毒分离、抗体检测、核酸检测等方面的技术要求和规范。

这些国标主要通过制定检测方法和技术标准、设备规格、实验操作流程、质量控制等方面的规定,为猪瘟的诊断提供了科学的依据和指导。

国际标准的制定对于我国养猪业的发展具有重要的参考意义。

我国可以借鉴国际标准的制定思路和经验,结合国内的实际情况,制定适合我国养猪业特点的猪瘟诊断技术国标,提升我国的诊断技术水平,加强猪瘟的防控能力。

三、我国相关现状目前,我国在猪瘟诊断技术国标方面存在一些不足。

一方面,我国在病毒分离、抗体检测、核酸检测等方面的方法和技术标准相对滞后,存在一定的规范和标准化不足。

我国在猪瘟的临床诊断方面也存在一些问题,例如一些乡村兽医缺乏相关的诊断技能,导致猪瘟的早期确定和控制存在一定的困难。

2021.5作者简介:安冬(1991.12-),女,内蒙古呼伦贝尔市人,硕士,助理兽医师,主要从事动物疫病预防控制与化验工作。

非洲猪瘟的流行病学、临床症状及防控措施安冬1包雨鑫2(1,内蒙古呼伦贝尔市海拉尔区动物疫病预防控制中心021000;2,通辽市畜牧兽医科学研究所028000)摘要:非洲猪瘟是一种急性、热性、高致死性的传染病,其病原为非洲猪瘟病毒,可以通过患病猪、带毒猪及其产品以及易感媒介直接或间接传播,该病已经严重威胁生猪养殖行业的健康发展。

本文介绍非洲猪瘟的病原学、流行病学、临床症状、诊断方法及防控措施,以供参考。

关键词:非洲猪瘟;流行病学;防控措施猪口蹄疫疾病的疫苗接种可以有效避免疾病的爆发,对于出现过口蹄疫疾病的生猪养殖地区,需要进行强制的疫苗接种。

建议每年定期给生猪进行1次疫苗接种,时间推荐选择在秋季。

在出现大面积口蹄疫感染的养殖地区,需要对猪群进行捕杀,立即通报有关部门,相关部门需要及时对疫情区域进行划定,进行强制封锁,避免疫情进一步蔓延。

对于捕杀的患病猪只需要及时进行无公害化处理,患病猪只尸体过多时可以在尸体上加入氢氧化钠后进行深埋处理。

4猪口蹄疫疾病的治疗措施现阶段,对生猪口蹄疫疾病的治疗还没有特效药物,主要依赖于部分药物缓解口蹄疫疾病症状,避免疾病进一步恶化和并发症的出现。

首先我们可以通过使用有效浓度为3g/L 的三氯异氰尿酸钠粉对患病猪只病变部位进行喷涂消毒,随后使用含有冰片、明矾、黄连、地榆、青黛、黄檗、儿茶等中草药混合制作的粉末对患病猪只病变部位进行涂抹。

患病猪只的蹄部还可以通过使用3%浓度的来苏水溶液清洗,清洗干净后对口部和鼻部出现病变的部位可以使用碘甘油涂抹杀菌消毒。

生产中还可以通过使用0.1%浓度的高锰酸钾溶液对病变部位进行清洗,连续清洗消毒3~5d 即可获得良好的治疗效果。

5结束语生猪养殖中,口蹄疫疾病的出现将显著降低猪只生产性能和机体健康状况,通过早期生猪养殖对疾病的科学预防,在出现疾病后及时进行诊断治疗可以有效避免口蹄疫在猪群中的爆发,促进生猪养殖产业的科学发展。

浅谈我国猪瘟的现状与免疫要点作者:朱世蝶来源:《新农村》2011年第05期猪瘟又称“烂肠瘟”,是由猪瘟病毒引起的烈性传染病,具有高度接触传染性,能感染各种年龄的猪。

流行广泛,发病率和死亡率均很高,是危害我国养猪业最重要的传染病之一。

世界动物卫生组织(OIE)将猪瘟列为A类法定传染病。

猪瘟的表现形式有急性、亚急性、慢性、非典型性或不明显性。

中国是世界上养猪最多的国家,也是HC流行严重的国家之一,每年因猪瘟死亡的猪数量占饲养量的3%—5%,造成的经济损失巨大。

近十多年来,随着猪场数量的增加和规模的扩大以及猪的调运和流通,猪瘟的流行形式已从频繁发生的大流行转变为地区性、散发性流行,规模变小,强度变轻,导致诊断错误,延误最佳诊断时机,使猪瘟疫情的发生增多,成为养猪业可持续发展的重要制约因素。

一、当前猪瘟发生和流行的新趋势1.大流行和地方性流行得到了控制,但仍普遍存在,流行范围广,呈散发性流行。

1956年我国制定了消灭猪瘟等重要动物疫病计划,猪瘟总体得到了有效控制,但仍然没有实现消灭猪瘟的目标,每年各地仍有猪瘟发生。

2.由典型猪瘟向非典型的温和型猪瘟转变非典型猪瘟主要表现为发病症状显著减轻、死亡率降低、病理特征不明显等特点,在临床上不易和其他猪病区分。

猪瘟病毒引起“妊娠母猪带毒综合征”,带毒公猪也可通过精液感染母猪,这样造成猪瘟的垂直传播和水平传播,使猪瘟屡防不止。

3. 由单一猪瘟病毒感染转向多病毒混合感染综合征圆环病毒病、猪流感等传染病在蓝耳病毒、猪瘟病毒协同参与下不断发生,而且症状十分复杂,猪瘟与副伤寒或弓形体并发、猪瘟与附红细胞体病混合感染等情况给养猪业带来了巨大损失。

4.猪瘟的长期存在、发生、发展和流行形成恶性循环带毒猪是猪瘟长期存在和发病的根源,特别是种猪群和后备种猪中的隐性感染造成的妊娠母猪带毒综合症和仔猪先天带毒,是猪瘟在我国长期存在无法根除的主要原因。

二、猪瘟免疫要点1.猪瘟疫苗的种类目前我国市场上预防猪瘟的疫苗主要有三种:由于制造工艺不同,利用猪瘟兔化弱毒株生产的常用猪瘟疫苗有:猪瘟活疫苗(Ⅰ)(指猪瘟淋脾苗和猪瘟乳兔苗)和猪瘟活疫苗(Ⅱ)(指猪瘟兔化细胞苗)。

猪瘟的流行史和现状

猪瘟的流行史和现状

摘要:猪瘟是猪的一种高度传染性疾病,其特征为急性经过、高热稽留、死亡率很高和小血管壁变性引起的出血、梗塞和坏死等变化。

历经170多年的历史,它的发病和流行特点有了很大变化,而且是世界性的。

由频繁大规模发生流行和高度致死率,转变为周期性、波浪式的区域性散发。

本文就猪瘟的流行史和流行现状进行了综述。

关键词:猪瘟;流行史;现状

猪瘟(classical swine fever,CSF)是猪的一种急性高度接触性传染病。

它传染性强,致死率高,给养猪业造成了极大的经济损失,特别是对规模化猪场危害更大。

世界动物卫生组织(OIE)曾将之列为A类16种法定传染病之一,我国亦将之列为一类动物传染病。

目前该病流行于除北美和大洋洲以外的世界上各大洲和地区,呈世界性分布,但以下国家无猪瘟:澳大利亚、加拿大、英国、冰岛、爱尔兰、新西兰、斯堪的那维亚地区国家、瑞士和美国。

近年来在一些原已宣布消灭猪瘟的欧洲国家(荷兰、比利时、英国、德国、意大利、西班牙等)又相继复发。

1、猪瘟的起源与发现

关于猪瘟的起源国际上尚无统一认识。

经典猪瘟起源于美国还是其他一些地方这一问题,仍然是一种推测。

根据Hanson(1957)报道,猪瘟样疫病最早报道于田纳西州,大约在1810年,而报道较多的是认为该病于1833年首先发现于美国俄亥俄州。

但有学者认为1810年美国田纳西州报道的类似猪霍乱样传染病就是猪瘟。

有人认为1822年在法国,1833年在德国就有该病。

但是也有报道认为该病首先于1862年发生在美国以外的英格兰,随后扩散到欧洲大(Fuchs,1968)。

1899年南美,1900年南非报道了经典猪瘟。

Kernkamp对猪瘟被发现的历史作了综述。

Salmon 和Smith 于1885年第一次诊断猪瘟为一种独立的病,但却错误地相信它是由他们称之为猪霍乱杆菌(Bacillus choleraesuis),如今命名之为猪霍乱沙门氏菌(Salmonella choleraesuis)所引起的。

Deschweinitz和Derset于1903年纠正了这个错误,他们证明此病是由一种病毒引起的,猪霍乱杆菌只在此病中起次要作用。

2、猪瘟在世界部分国家和地区的流行史

2.1 中国(不含台湾省)

我国何时开始有猪瘟,没有明确的记载。

据1935年的调查报告,当时我国绝大部分省区都有猪瘟发生,经济损失巨大。

解放初期,猪瘟仍然广泛地流行于我国农村。

但是由于推行了以预防为主的防疫方针,开展了群众性卫生防疫工作,研究制成了猪瘟结晶紫灭活疫苗和猪瘟兔化疫苗,实行了普遍的预防注射,目前在全国范围内,猪瘟已被基本控制。

不少地区已基本消灭本病。

2.2 中国台湾

根据台湾的相关资料本病在民国前十五年(即1896年)即有发生记录。

在台湾光复前后的时期甚为猖獗,政府于1946年6月用甲醛猪瘟疫苗防治。

从1950年起开始用结晶紫猪

瘟疫苗。

1952年12月农复会顾问纽森博士及李崇道博士至菲律宾携回猪瘟毒株,研制成猪瘟疫苗,于1958年3月全面推广,预防注射率高达90%,猪瘟发生已降至0.02%,防治甚为成功。

1960年起由日本引进LOM毒株制成组织培养猪瘟疫苗。

1961年7月在全台湾推广,部分县市反应甚烈。

在上世纪90年代台湾岛内曾多次出现猪瘟疫情,在当局农林部门的统筹下疫情得到基本控制。

2.3 日本

日本记载,1888年在北海道由美国输入的种猪中流行本病,但确诊为猪瘟则是1909年。

1920年在日本东北及关东地区、冲绳、九州等地反复大流行。

给养猪业带来了很大危害。

以后,由于疫苗的研制和应用,只呈散发,每年报道发生5000-25000头。

1969年研制出了GPE株弱毒疫苗,随着在全国的应用。

猪瘟发生显著减少。

1976-1979年间未见发病。

而1979-1982年猪瘟又在日本流行。

1983年后,由于采取了彻底的防御措施使该病得到了有效的控制。

但1992年又有1县有5头猪发生猪瘟。

日本自1995年11月倡仪推动猪瘟扑灭计划,于1998年底完成,其国内在1999年成为非猪瘟区。

可是在2004年日本鹿儿岛的一个农场再次爆发猪瘟,再次引起日本国内以及其他国家广泛关注。

2.4 亚洲其他地区

由于宗教信仰,西亚和中东地区几乎没有养猪业,亚洲养猪业主要集中在东南亚,该地区养猪量约5.4亿头,占世界总量的68%。

新加坡没有养猪业,所以猪瘟无从发生。

除新加坡外,猪瘟周期性地流行于其他所有东南亚国家,蒙古和朝鲜也有猪瘟爆发,但流行情况难以掌握。

所有东南亚国家在防制上均采用疫苗免疫,有些国家还采取扑杀措施。

由于防疫制度不健全,技术手段落后,加上经济欠发达,政府重视不够,东南亚猪瘟的流行病学资料很不完整。

2.5 欧盟国家

欧洲特别是几个欧盟国家20世纪90年代以来均有猪瘟散发流行。

欧盟一直是世界上重要的活猪及猪肉产品出口地区,产品远销世界各地,特别是亚洲国家,所以近年来欧洲猪瘟爆发对全球猪瘟爆发有明显的影响。

为了消灭该病,欧盟于1980年就颁布实施了控制和扑灭猪瘟的法规。

但时至今日,整个欧盟并没有彻底地消灭猪瘟。

究其原因,野猪是欧盟乃至整个欧洲猪瘟爆发流行的重要原因。

野猪散布于欧盟各国的山区很难控制。

多项实验结果证实这些国家的野猪群中有猪瘟病毒传播。

4、猪瘟流行现状及其原因

4.1 流行现状

当前猪瘟在世界上许多国家已被基本控制,较大面积的发生减少了,没有大规模爆发,而呈散发流行,规模较小,病程由急性变为慢性过程,病情来势较为缓和。

在临床上,典型猪瘟少了,非典型的温和性猪瘟多了。

但在一些局部地方,仍然是典型猪瘟发生频率也在增高,非典型性猪瘟发生频率也在增高。

带毒母猪普遍存在呈隐性或潜伏感染。

感染母猪通常不表现临床症状和肉眼可见的病理变化。

但却不断地向外排毒或通过胎盘将病毒传染给胎儿。

这些感染母猪往往被忽视而成为最主要的传染源。

发病日龄上,大猪、中猪发病少了,但胎猪、仔猪和小猪发生的多了。

多为2月龄以下的为主,发病死亡最多的是2~3周龄乳猪和断奶前后的仔猪为主。

发病季节不明显。

猪瘟一年四季均可发生,以往春节前为发病高潮,目前各地养猪业发展很快,周转快,故猪瘟的发生季节更不明显。

4.2 猪瘟仍然流行的原因

猪瘟的预防控制工作已近半世纪,目前仍有零星发生,但慢性猪瘟在牧场的污染率可能相当高,其原因是相当复杂的。

4.2.1 病毒因子

猪瘟病毒的多样性、对免疫系统的伤害、持续性感染现象,均为病毒较难被清除而呈长期排毒的原因。

对宿主的防卫机制而言:各猪场免疫计划实施上的差异及个体的差异,抗体在母猪群及移行抗体在仔猪群间分布参差不齐。

因此,很难掌握一理想免疫适期。

对一有猪瘟污染的猪场而言,过早免疫的话,部分猪只可能遭遇移行抗体干扰而免疫反应不良,延后免疫的话亦有部分猪只因移行抗体较早衰退,而面临场内潜在猪瘟病毒感染的危险。

4.2.2 环境与管理因子

集约式的饲养环境较易造成环境及管理上的紧迫及降低宿主的防卫力及对疫苗的免疫

反应能力。

此外集约式饲养,缺乏统进统出的操作系统,环境中潜伏的病毒容易在不同年龄猪群间呈循环感染现象,尤其在保育猪群当中发生。

其它影响因子尚包括养猪场本身的自卫防疫能力、态度是否积极、猪瘟疫苗品质及保存等等问题,均可能导致免疫不全现象,而降低群体免疫力。

对开放式猪场而言,猪只来源复杂掌控不易,在猪瘟防疫上更加困难。

因此,在对抗猪瘟病毒的感染绝非仅施打疫苗就能完事,也须有其他配套措施方可。

猪瘟病毒的污染,对猪场防疫上带来许多困扰。

将来不管是否面临猪瘟清除阶段当中,必须停用疫苗时期可能引发的潜在性危险,对猪瘟防疫及清除场内潜在的猪瘟病毒,仍为许多猪场当前防疫上首要的工作。

清除潜在的猪瘟病毒,显然并不是一件容易的事,且是一项相当辛苦的工作,但并非不可为。

如从加强群体免疫力(包括母猪及小猪)以抵抗感染及减少排毒,尤其母猪定期免疫可减少胎盘感染的危险;加强淘汰病弱猪,尤其是病弱的保育猪以减少持续排毒及感染源;加强自卫防疫及消毒以阻断病原传染途径;适度改变管理模式,如早期离乳隔离饲养及统进统出,以阻断病原在猪舍内的循环感染机会;再加上饲养者积极的从事,清净场内猪瘟病毒是会成功的。

适度更改饲养环境及流程,潜在猪瘟污染的问题,甚而呼吸道疾病的问题,均可明显降低。

因此,清除场内猪瘟病毒是可为的。

作者:翁善钢上海外高桥出入境检验检疫局《广东养猪业》2011年第3期。