我国高新技术产业技术创新效率评价及其影响因素分析

- 格式:pdf

- 大小:342.16 KB

- 文档页数:5

基于Malmquist指数法的我国高新技术产业全要素生产率增长分析【摘要】本文基于我国高新技术产业2002-2011年期间的省际数据,运用malmquist指数法测算我国高新技术产业全要素生产率的变动趋势,并把全要素生产率的增长构成分为技术进步和技术效率变化两个部分。

结果显示:2002-2011年我国高新技术产业全要素生产率指数为0.863。

主要原因是技术进步水平的影响,技术进步的提高与下降与全要素生产率呈正相关,直接影响着全要素生产率的增长。

【关键词】高新技术产业全要素生产率 malmquist指数法一、引言随着经济全球化的发展,当今国家和地区间的竞争主要表现在科学技术和产业升级上,高新技术产业的发展不仅对于国家和地区的国际竞争力起着关键性作用,还可以提升国家和地区在产业格局中的地位,对推动产业结构升级,提高劳动生产率和经济效益,具有不可替代的作用。

重点发展高新技术产业,就必须要加大资源投入,提高技术进步水平。

因此,注重提高科技资源配置效率和提高技术水平成了发展关键。

目前,关于高新技术产业全要素生产率方面的研究已经有了一定的成果。

宋东林,魏宝明(2011)以江苏省为例,从投入产出角度分析技术创新绩效水平,认为技术创新活动是高新技术产业经济高质量增长的源泉。

单春霞(2011)以高新技术产业中的五类制造行业为研究对象,认为现阶段我国高新技术产业的制造业资源配置的提高快于技术进步的提高,r&d绩效总体增长主要受技术进步的影响。

刘勇(2010)从对高技术产业运行效率评价出发,将运行效率分为低效型、徘徊型、低增长型和高增长型4种类型。

综合相关文献可知,提高技术进步和优化资源配置效率可以推进产业结构优化,提高产品的价值,从而实现技术产业的经济效益。

因此,本文运用malmquist指数法,根据2002-2011年我国30个省投入与产出的面板数据,对我国高新技术产业全要素生产率增长进行测算分析,并对技术进步、技术效率和全要素生产率之间的关系进行分析。

我国三大产业高新技术企业竞争力的DEA分析*清华大学经济管理学院方重合肥市地方税务局梅玉华一、引言进入21世纪,经济发展的全球化和科技发展的加速化,使得企业尤其是高新技术企业的竞争力出现了一些新的特征。

这些特征突出地表现在企业的竞争力正从工业经济时代的成本质量管理向知识经济时代的创新效率管理转变。

这就要求高新技术企业必须以市场为导向,立足于技术创新,迅速吸收消化国内外的先进技术并进行衍生研发,快速高效地实现创新成果商业化和创新技术产业化,通过工艺创新和流程优化,建立起效能更强、效率更高和消耗更少的生产经营系统,增加产品的功效和附加值,进而提高市场占有率,增强企业竞争力,创造更大的经济效益。

由此可见,当今的高新技术企业主要依靠技术创新和效率提升来获取竞争优势。

通过对高新技术企业竞争力的分析,可以使高新技术企业科学地认识自身的生存发展状态,分析影响企业技术创新和效率提升的主要因素,从而促进高新技术企业优化管理系统,提高资源配置及使用效率,采取更有效的技术创新和效率提升战略,保持和增强竞争优势,获得更加的经济效益和社会效益。

二、方法数据包络分析(Data E i velop me it A ialy n i n, DE A)是由著名的运筹学家A C harien和W W Coo per以及E R ho den等学者在1978年提出的一种多指标投入和多指标产出的有效性综合分析方法,主要用来分析同类型企业之间的相对有效性,所以也是一种衡量多投入、多产出决策单元(Dec i n i oi Mah ii g U iitn,D M U)相对效率的方法。

它的基本思想是:把单输入单输出的工程效率概念推广到了多输入多输出的同类型的决策单元的有效性分析中,运用数学规划来分析具有多个输入多个输出的单位的相对有效性。

它能够根据各D M U的观察数据判断其是否有效,本质上是判断D MU是否位于生产可能集的前沿面上。

因此,DEA实际上是一种非参数估计方法。

高新技术企业认定面临的困难和建议高新技术企业是指以科技创新为驱动力,依靠自主知识产权进行经营活动,具有较高的技术水平和较快的技术更新速度,具有良好的市场竞争和可持续发展能力的企业。

高新技术企业认定是对企业技术水平和创新能力的认可,是企业获得政府支持和优惠政策的重要依据。

高新技术企业认定却面临着诸多困难,主要包括技术评价标准不够明确、资料准备困难、认定程序繁琐等问题。

鉴于此,本文将从这些方面展开分析,并提出解决问题的建议。

高新技术企业认定面临的困难之一是技术评价标准不够明确。

目前,我国对高新技术企业认定的技术评价标准尚不够明确,因此在认定过程中往往存在评审标准主观性强、不够科学等问题,给企业带来了很大的不确定性。

为了解决这一困难,建议政府相关部门应当及时修订和完善高新技术企业的评价标准,明确其技术指标和标准,提高评审的科学性和准确性,为企业的认定提供明确的依据。

资料准备困难也是高新技术企业认定面临的一大难题。

高新技术企业认定所需要的材料非常繁琐,包括企业的技术创新成果、专利情况、人员构成等多个方面,企业要花费大量的人力、物力和财力来准备这些资料。

而且,由于企业自身信息不够完善或者不够清晰,很难满足认定的要求。

政府部门应当在资料准备方面提供更多的指导和帮助,简化审批手续,减少繁琐的材料要求,从而降低企业的准备成本,提高认定的效率。

认定程序繁琐也是高新技术企业认定面临的困难之一。

目前高新技术企业认定的程序非常复杂,需要企业投入大量的时间和精力去跑部门、盖章、提交材料等等,往往需要数月甚至一年以上的时间来完成认定程序。

这对企业来说无疑是一种负担,也影响了企业的正常经营。

政府应当简化认定程序,压缩审批时间,提高认定的效率,减少企业的认定成本,提高认定的便捷性。

针对这些困难,笔者建议政府在高新技术企业认定方面采取以下措施:一是建立统一的评审标准。

政府应当加强对高新技术企业认定的标准制定和修订工作,明确认定的技术指标和标准,提高评审的科学性和准确性,为企业的认定提供明确的依据。

高新技术产业技术创新与技术转移平台建设方案第一章绪论 (2)1.1 背景与意义 (2)1.2 目标与任务 (3)第二章技术创新体系建设 (3)2.1 技术创新体系的构成 (3)2.2 技术创新体系的运行机制 (4)2.3 技术创新体系的评价与优化 (4)第三章技术转移平台建设 (4)3.1 技术转移平台的功能定位 (4)3.2 技术转移平台的建设内容 (5)3.3 技术转移平台的管理与运营 (5)第四章政策与法规支持 (6)4.1 政策支持体系 (6)4.1.1 政策制定 (6)4.1.2 政策实施 (6)4.2 法规保障体系 (6)4.2.1 法规制定 (6)4.2.2 法规实施 (7)4.3 政策与法规的实施与监督 (7)4.3.1 政策与法规实施协调 (7)4.3.2 政策与法规监督 (7)第五章技术创新资源整合 (7)5.1 技术创新资源的分类与特点 (7)5.1.1 分类 (7)5.1.2 特点 (8)5.2 技术创新资源的整合模式 (8)5.2.1 政产学研合作模式 (8)5.2.2 产业链整合模式 (8)5.2.3 资本市场整合模式 (8)5.3 技术创新资源整合的效益评价 (8)5.3.1 评价指标体系 (8)5.3.2 评价方法 (8)第六章技术转移机制创新 (9)6.1 技术转移机制的类型 (9)6.2 技术转移机制的创新策略 (9)6.3 技术转移机制的实施与评估 (10)6.3.1 实施步骤 (10)6.3.2 评估指标 (10)第七章产学研合作模式 (10)7.1 产学研合作的重要性 (10)7.2 产学研合作模式的构建 (11)7.3 产学研合作模式的实践与案例分析 (11)第八章国际合作与交流 (12)8.1 国际技术转移的现状与趋势 (12)8.2 国际合作与交流的渠道与方法 (12)8.3 国际合作与交流的成效评估 (13)第九章技术创新与技术转移案例分析 (13)9.1 典型技术创新案例分析 (13)9.1.1 背景介绍 (13)9.1.2 技术创新过程 (13)9.1.3 技术创新成果 (14)9.2 典型技术转移案例分析 (14)9.2.1 背景介绍 (14)9.2.2 技术转移过程 (14)9.2.3 技术转移成果 (14)9.3 案例分析的启示与建议 (14)9.3.1 启示 (14)9.3.2 建议 (15)第十章总结与展望 (15)10.1 主要成果与经验 (15)10.2 面临的挑战与问题 (15)10.3 未来发展展望与建议 (15)第一章绪论1.1 背景与意义全球科技创新步伐的加快,高新技术产业已成为推动国家经济发展的重要引擎。

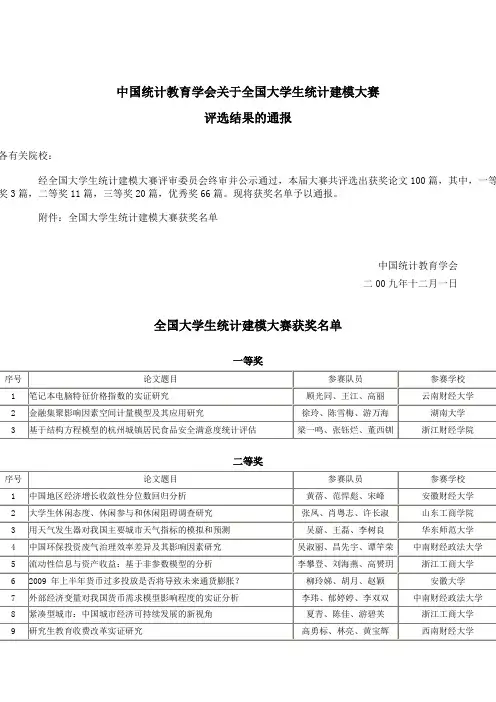

全国大学生统计建模大赛获奖名单一等奖序号论文题目参赛队员参赛学校1 笔记本电脑特征价格指数的实证研究顾光同、王江、高丽云南财经大学2 金融集聚影响因素空间计量模型及其应用研究徐玲、陈雪梅、游万海湖南大学3 基于结构方程模型的杭州城镇居民食品安全满意度统计评估梁一鸣、张钰烂、董西钏浙江财经学院二等奖序号论文题目参赛队员参赛学校1 中国地区经济增长收敛性分位数回归分析宋峰、范悍彪、黄蓓安徽财经大学2 大学生休闲态度、休闲参与和休闲阻碍调查研究张凤、肖粤志、许长淑山东工商学院3 用天气发生器对我国主要城市天气指标的模拟和预测(附件)吴蔚、王磊、李树良华东师范大学4 中国环保投资废气治理效率差异及其影响因素研究吴淑丽、昌先宇、谭竿荣中南财经政法大学5 流动性信息与资产收益:基于非参数模型的分析李攀登、刘海燕、高赟玥浙江工商大学6 2009 年上半年货币过多投放是否将导致未来通货膨胀?柳玲娣、赵颖、胡月安徽大学7 外部经济变量对我国货币需求模型影响程度的实证分析李玮、郁婷婷、李双双中南财经政法大学8 紧凑型城市:中国城市经济可持续发展的新视角夏青、陈佳、游碧芙浙江工商大学9 研究生教育收费改革实证研究高勇标、林亮、黄宝辉西南财经大学10 我国各地区教育支出与经济增长的空间计量分析胡洪胜、宛立杰、陶淘中央民族大学11 中国内陆甲型H1N1 流感的预测和控制模型刘玉方、律清萍、高培安鲁东大学三等奖序号论文题目参赛队员参赛学校1 基于结构方程全模型的大学生就业预期情况分析杨晓洁、鲁科言、雷文兴云南大学2 次贷危机对中国汇率风险影响的研究张瑞端、俞滢、栗相如厦门大学3 5·12 灾后重建“羌绣帮扶计划”的可持续性分析徐小寒、余芳、郑夏雨西南财经大学4 休闲服装企业顾客满意度模型的改进及应用研究刘超、张津、黄天龙天津财经大学5 基于生命表模型的农民工劳动合同执行情况研究黄鹏飞、章姚、杨晓枫南京人口管理干部学院6 我国消费者信心指数与消费函数关系研究杨娜、刘晓飞、冯春琳北方工业大学7 成都地铁沿线房价变动研究董文亮、王道新、罗媛西南财经大学8 基于聚类分析的ADR信号检测模型黄成、张磊、刘文林南京人口管理干部学院9 区域软实力的测度及其对区域发展的贡献杨少娜、孙鹏、袁妍浙江工商大学10 经济理论对人行为的影响田昊枢、牛启昆、彭沁北京大学11 杭州景区公共自行车租用系统的合理规划与建议王维玲、蔡金鑫、周晓婷浙江财经学院12 最优加权组合法在中国粮食产量预测问题中的实证分析张静宇、刘寅、邬琼北京工商大学13 我国社会保障水平与经济发展及人口结构的协调性研究柴亮、李壮壮、党建令河北经贸大学14 高校毕业生心理韧性的统计研究吴文娟、张美丽、李宏生广东外语外贸大学15 基于VAR模型的我国对外贸易与经济增长的实证研究陈飞、柴家友、陈婷厦门大学16 基于panel data模型的中国经济区域能源消费特征分析袁蒂、牛胜男、蒋莉莉华北电力大学17 浅论EC+IO联合模型及应用葛盛荣、寸晓洁、李丽丽云南财经大学18 本科院校考研成功率影响因素的实证分析朱璐璐、卢苏娟、薛亚楠中南财经政法大学19 价格“杠杆”能撬动节水吗?乔宁宁、韩雨珊、任严岩山西财经大学20 山东省环境质量与经济增长关系研究张丽、李玉玉、李予娇山东工商学院优秀奖序号论文题目参赛队员参赛学校1 基于美国交通部数据的航空运输延误分析预测模型关菁菁、蒋安华、尚蕊中国人民大学2 上证指数波动的阶段性特征夏豪杰、穆岩峰、徐虔天津财经大学3 北京市居民家庭金融资产投资影响因素分析李文磊、郭燕婷、张彤中国传媒大学4 首都市民主观幸福感影响因素分析唐静、蒋辰、张洁首都经济贸易大学5 中国的财政分权与经济增长汪晓芳、汪亭亭、王丹丹安徽财经大学6 上市公司生存特征分析王慧灵、刘娇、李俊锋西南财经大学7 上市公司盈利与预测王勇、李澔、武玲蔚北京大学8 基于ARMA-ARCH模型的风电场风速预测研究何育、陈翼、赵磊东南大学9 河北省区域创新能力影响因素研究王会岩、蒋雪、段玉龙河北经贸大学10 粮食安全问题研究——以安徽省为例晋宗义、李璐、童金萍安徽财经大学11 中国学术期刊发展现状分析陈梅玲、张寅、胡瑶北京航空航天大学12 我国高新技术产业技术创新效率评价及其影响因素分析罗艳、孙淑英、吕鹏浩天津财经大学13 2008-2009赛季NBA球队战绩影响因素的统计建模分析许世杰、林炳灿、肖林厦门大学14 基于粗糙集的个股指标两步择优分析耿磊磊、高康、汪津津天津财经大学15 中国商业银行效率统计模型研究安普帅、唐李伟、赵谦湖南大学16 中部六省文化产业发展绩效评价与研究郑召锋、丁丽、彭丰郑州大学17 基于人力资本视角的区域经济增长研究齐艳彩、刘文熙、杨新桐首都经济贸易大学18 基于变量选择的支持向量机在乳腺癌预后复发诊断中的应用(附件)秦旭、王杰彪、李皞中国人民大学19 次贷危机环境下我国信用风险监管探析赵志远、吴新斌、孟祥财福州大学20 基于Tobit模型的居民生存幸福感模型邹伟、王晓梅、余玥中央财经大学21 基于淘宝网的消费者网络购物口碑的研究包钰、施昀、陈李睿北京师范大学22 高校自习室资源管理研究李啸辰、庄艳、李莎西南财经大学23 高校大学生就业的未来走向与应对策略李海波、姜婷婷、王坤中国矿业大学24 基于Redux模型的人民币均衡汇率的测定及评估蔡扬扬、马超、刘金凤河北经贸大学25 我国房价、地价与房屋租赁价格的实证研究栗建坤、臧倩、周从意中央财经大学26 金融危机大背景下,大学生专业信心如何增强万平、李冬连、赵晶河北经贸大学27 股市剧烈波动下的羊群行为探究赖博彦、徐律、周梦荃北京大学28 基于文献聚类的数据挖掘模型设计与实现张静、李逸、徐良飞南京人口管理干部学院29 电信客户消费预测模型研究赵锦锦、左姗姗、金娇娇云南财经大学30 网络视频点播系统中的用户行为分析与建模陈磊、张西文、张强中国科学技术大学31 利率变化影响股市波动性的模型分析与实证熊燕、马星亮、赵建宁西南财经大学32 中国纺织品出口贸易影响因素实证分析代尧、祝宝君、李莎山东经济学院33 基于货币供给视角下的物价水平研究袁君、孙伟、李宁安徽财经大学34 河北省山区县域发展研究刘江帆、田艳玲、田鑫河北经贸大学35 金融危机下海西地区中小型企业领导行为影响因素研究严威、戴星、刘璠厦门大学36 沪深300股指期货风险特征及动态套期保值研究(附件)王吉培、张昕、蒋瑶西南财经大学37 我国经济增长与能源消费关系研究李军、毛丽姗、顾红玉兰州商学院38 基于结构方程模型的组织知识联系与企业创新绩效研究李霞、卢昭菲、林辉炎天津工业大学39 我国职工平均工资的地区差异研究李振杰、钟一萍、黄显藩广东外语外贸大学40 在校大学生炒股意向的影响因素研究李计花、王超、朱琳东北财经大学41 基于回归分析的煤炭价格预测模型武小莉、张帆、王坤华北电力大学42 中国区域经济发展差距的时空演变趋势研究夏青、李瑞娟、李庆子成都信息工程学院43 猪肉价格的统计模型(附件)王涛、唐泉彬、邹容北京邮电大学44 人民币跨境贸易结算的动态可计算一般均衡分析倪佳、沈国雄、徐欣上海金融学院45 我国城市化与房地产业协调发展关系研究薛永鹏、郭亚娟、李霄河北经贸大学46 区域宏观经济统计数据质量定量诊断模型的构建与应用研究朱喃喃、任亚、张俊霞西安财经学院47 枣庄市农民收入的聚类分析研究韩红梅、陈淑洋、张丽璇鲁东大学48 GDP上行与电力下滑之偏差模型研究马婷、张君、邸一浏山西财经大学49 我国就业长期和短期影响因素定量分析肖云、周巧、杨絮飞中南财经政法大学50 金融稳定性评估模型及其应用研究王佳、曾得利、崔衍安湖南大学51 天量信贷对物价走势冲击模型研究张靖、刘慧慧、王璇珍山西财经大学52 宏观经济指标预测马天然、刘静、张田中国矿业大学53 中国产业结构对经济增长的影响王尚坤、王焕英、王灿云南财经大学54 金融危机背景下我国宏观经济波动探讨叶少峰、何沛钊、王希哲中央财经大学55 中国不同地区基本医疗保障水平王文静、张明喆、侍湾湾上海金融学院56 四川省区域经济可持续发展能力的比较研究王诗庆、惠昌强、唐海峰成都信息工程学院57 宁波市经济增长与环境污染水平陈忆文、潘振宇、陈丹丹浙江财经学院58 当前职业压力差样本数据计数模型研究闫凤梅、孙小冬、杨志华山西财经大学59 基于涨跌停制度Tobit-AR-GARCH模型及其估计王军伟、马歆玮、谢欣燕华东师范大学60 我国经济增长与电力消费关系探讨贾旭东、武宏伟、王海燕兰州商学院61 我国上市公司融资顺序的实证研究张吉良、于雪、马远超北京工商大学62 基于层次分析法的大连城乡统筹测度问题研究王晓沛、李凯丽、马晓燕东北财经大学63 技术创新对中国区域经济增长影响的实证分析刘艳艳、魏文灵、陈银平安徽财经大学64 金融危机对我国对外贸易额的影响(附件)徐雨茜、徐瑞文、林天逸南京大学65 能源强度的影响因素分析及基于4万亿新增投资的能源强度测算陈思易、奚潭、王亚民南京财经大学66 工资水平与各宏观因素相关关系的实证分析汪维维、任萍、温婷婷厦门大学。

科技创新促进高质量发展评价指标摘要:随着科学技术快速发展,需要明确科技创新与高质量发展之间的关系,以全新的发展评价指标体系,确保科技创新质量。

对于高新企业而言,需要提升科技创新成功率,为技术应用创造良好空间。

关键词:科技创新;高质量发展;评价指标新时代背景下,我国经济处于持续增长状态,实体经济发展和科技创新工作同等重要,在社会发展过程中,需要优化经济创新能力,才能为社会发展提供保障。

在科技创新理念提出后,可以解决经济发展存在的深层次问题,做好发展理念变革,调整已有的经济结构,为经济效益提升创造良好环境。

一、科技创新促进高质量发展评价指标研究的重要性通过了解高质量发展评价指标体系可以得出,这种评价指标主要应用于经济方面,将科技创新作为核心内容。

在现实角度来看,关于此方面的理论研究较少,本文在研究过程中通过数据分析方法,收集大量相关数据,保证研究工作的全面性。

在收集科技创新资料的过程中,对高质量发展评价指标进行了测评,选取2019到2021年的数据作为实证基础,了解科技创新实际状态,寻找科技创新遇到的问题,提出针对性解决方案[1]。

二、研究数据来源和研究指标选取(一)研究数据来源通过了解评价标准后,对相关数据进行了收集,所有数据来源于文献库,主要包含2019到2021年科技创新数据。

在建立数据评价体系的过程中,深入了解研究成果,提出科技创新高质量发展的最终目的,整理出科技创新的逻辑框架,为基础资源优化和政策落实创造良好空间。

随着科技能力快速发展,技术创新已经成为多个行业发展的技术条件。

在技术创新工作完成后,需要及时转变市场发展路径,达到高质量发展目标,2019到2021科技创新数据如表1所示[2]。

表1 2019到2021科技创新数据指标2019年2020年2021年综合得分60.1 5.96 5.10.530.660.79科技创新基础条件科技创新环0.900.840.73境(二)数据选取原则为了构建全面的发展质量评估体系,在数据选取过程中需要遵循代表性原则,重点考虑科技创新的相关指标,保证数据获取的及时性与真实性,保证数据的清晰度。