社会热点事件网络群体极化现象探究

- 格式:doc

- 大小:15.00 KB

- 文档页数:3

构建网络群体极化现象的媒体应对机制近年来,网络群体极化现象日益严重,成为社会热点问题之一。

网络群体极化是指在网络平台上,不同群体因为利益、政治立场、意识形态等原因,形成对立、对立的态度和观点。

这种现象造成了网络信息传播的扭曲和失衡,加剧了社会矛盾,甚至导致了一些负面后果。

媒体在对待这一现象时,应该如何应对?本文将探讨构建网络群体极化现象的媒体应对机制。

一、深入挖掘问题本质,提供客观、全面信息在面对网络群体极化现象时,媒体应该深入挖掘问题本质,避免片面、主观报道。

针对某一事件或话题,不同群体往往有不同的看法和立场,媒体应充分了解各方观点的背后逻辑和根源,提供客观、全面的信息。

通过更准确、更全面的报道,帮助各方更好地了解事实真相,避免形成过度分化和对立。

二、加强舆论引导,促进理性讨论媒体是舆论引导的重要力量,应该在面对网络群体极化现象时加强舆论引导,促进理性讨论。

在报道相关事件时,可以通过专业评论、深度报道等方式,引导公众深入思考、理性表达,避免盲目跟风和情绪化的情况。

媒体可以积极组织专题讨论、公共论坛等活动,倡导多元化观点交流,促进各方沟通和理解。

三、规范报道行为,杜绝偏激言论在报道网络群体极化现象时,媒体应该规范自身的报道行为,杜绝偏激言论。

避免故意渲染矛盾、制造对立,不以事实为依据造成舆论混乱。

媒体应该始终坚持事实真相,客观公正地报道事件,避免过度煽动情绪,减少社会对立。

四、加强自律和监督,提高舆论质量媒体在对待网络群体极化现象时,应加强自律和监督,提高舆论质量。

媒体内部应建立严格的编辑制度和责任追究机制,规范报道行为,杜绝虚假信息和偏颇报道。

社会各界也应加强对媒体的舆论监督力度,促使媒体更加客观、公正地报道事件,避免网络群体极化现象加剧。

五、积极利用新媒体手段,打破信息壁垒在对待网络群体极化现象时,媒体应积极利用新媒体手段,打破信息壁垒,促进信息交流和共享。

通过社交媒体、微博、微信公众号等平台,及时发布客观、全面的信息,引导公众正确看待事件,避免片面、局部的观点占据主导地位。

网络传播群体极化现象研究摘要:近些年来,网络技术的发展日新月异,且为传播信息带来了很大的作用。

由于网络技术具有开放性,发散性等诸多特点,使得原本较为分散的信息逐步集结起来,由此出现了网络传播极化现象。

在经历了一系列事件之后,研究网络传播群体极化现象已经成为普遍现象,且具有非常重要的理论意义和价值。

因此,对群体极化现象的研究,已逐渐成为学界普遍关注的重点。

关键词:网络传播群体;现象;研究引言:科学技术的进步,使得信息的传播变得越发迅速。

同时,由于信息的复杂性日益增大,新时代下公民对信息的需求也就呈现出复杂性。

但网络群体的集聚,使得极化现象日趋严峻。

因此,研究网络传播群体极化现象就显得尤为重要。

其不仅可以使得传播网络信息的质量和效率都以全面提升,同时也可以在一定程度上减少由此所带来的不良影响,让社会各界能够在较为良性的网络传播氛围中,正确地解读相应的信息,进而为民众高效参政议政带来一定的推动性作用。

一、新媒体时代参与极化的主要原因新媒体时代下,公民已主要采取新媒体工具对信息进行传播。

然而,新媒体也给有序参与带来一定的挑战。

这是由于公民的话语对立冲突将会导致偏激观点,进而出现秩序不佳等诸多问题,影响到公民参与的效率和质量。

如果任由其发展起来,将会给社会带来一定的不良影响,甚至会影响到公民参与政治生活的积极性。

因此,需要建立良性的新媒体参与环境,以便于更好地维持秩序,出现极化现象的原因主要包括以下几种[1]。

第一,现实社会矛盾的存在已逐渐成为网络计划的潜在风险。

随着经济发展速度的逐步加快,人民物质生活也逐渐富足。

但是来自于群体利益方面的问题,就会导致社会矛盾日渐突出。

突发事件的出现,让一部分人发表过激言论,试图宣泄自己的不满,就会出现极化现象。

第二,网民的从众心理、自身素养等方面的问题。

进入信息时代,网络信息良莠不齐,网民的素质也不尽相同。

这是由于我国网民的年龄、知识存在一定的差别,就会导致网民言论行为都会存在一些偏差。

自媒体时代的网络暴力群体极化效应成因研究:结构方程模型的证据分析一、本文概述随着自媒体的快速发展,网络暴力现象日益引起人们的关注。

网络暴力不仅对个人造成伤害,还可能对整个社会造成负面影响。

自媒体时代下的网络暴力群体极化效应是其中一个重要的研究议题。

本文旨在探讨自媒体时代网络暴力群体极化效应的成因,并利用结构方程模型进行实证分析,以期为社会各界提供有效的应对策略。

文章首先对网络暴力和群体极化效应的概念进行界定,明确研究范围。

接着,通过对现有文献的梳理,分析自媒体时代网络暴力群体极化效应的主要成因,包括信息传播机制、群体心理、社会背景等多方面的因素。

在此基础上,构建结构方程模型,以定量方法分析各因素之间的关系及其对网络暴力群体极化效应的影响程度。

通过实证分析,本文揭示了自媒体时代网络暴力群体极化效应的成因及其作用机制,为预防和干预网络暴力提供了理论依据。

文章也指出了研究的局限性,并提出了未来研究方向,以期推动该领域的深入研究。

二、文献综述在自媒体时代的网络环境下,网络暴力群体极化效应已成为社会关注的热点问题。

本文旨在通过结构方程模型的分析方法,深入探究网络暴力群体极化效应的成因。

为此,本文对相关文献进行了系统的梳理和综述。

关于网络暴力的研究,学者们普遍认为网络暴力是一种严重的社会问题,其产生原因涉及多个方面。

一方面,网络匿名性和距离感使得部分网民在表达观点时缺乏自我约束,容易产生过激言论和行为。

另一方面,网络环境的特殊性使得网络暴力行为往往难以被及时发现和制止,从而加剧了网络暴力的发生。

群体极化效应的研究表明,在群体讨论中,个体倾向于表达与群体主流观点一致的看法,从而导致群体观点趋于极端化。

这种现象在网络环境下尤为明显,因为网络环境中的信息传播速度快、范围广,且缺乏有效的信息筛选和过滤机制,使得极端观点更容易被传播和扩散。

关于结构方程模型的应用,该模型在社会科学领域具有广泛的应用价值。

通过构建结构方程模型,可以系统地分析多个变量之间的关系,揭示变量之间的内在逻辑和因果关系。

2014届本科毕业论文论文题目从钓鱼岛事件看网民的群体极化姓名:___________________系别:___________________专业:___________________学号:___________________指导教师:___________________2014年月日目录引论 (1)一、群体极化 (1)(一)理论起源及界定 (1)1、起源 (1)2、界定 (2)3、群体极化的形成阶段 (2)(二)群体极化效应 (2)1、积极 (2)2、消极 (2)二、群体极化的网络蔓延 (3)(一)网络——群体极化的新集结地 (3)(二)网络群体极化的特征 (3)1、速度 (3)2、范围 (3)3、互动 (3)4、影响 (4)(三)钓鱼岛事件的网络群体极化 (4)1、钓鱼岛事件始末 (4)2、网络中的表现 (4)3、成因分析 (5)三、结论 (6)(一)言论监督体制 (6)(二)道德发展阶段理论 (6)参考文献 (7)致谢 (7)从钓鱼岛事件看网民的群体极化摘要今天,互联网大潮以令人难以想象的速度和不可阻挡的势头席卷全球。

网络的飞速发展,使网络舆论的作用日益凸显,网络舆论在彰显积极意义的同时,也存在着民意泛化、偏激、随意和不平衡等问题,如果不善加引导,容易形成“舆论暴力”,影响社会稳定。

它很有可能扩散到现实生活中来,引起某些过激行为的发生,十分不利于社会的稳定和国家安宁。

如何正确认识和引导网络舆论,成为当前亟需研究和破解的命题。

本研究以建构主义作为基本的理论基础,笔者将着重从社会心理学以及发展心理学中的相关概念出发对网络暴力现象进行广泛的诠析。

这其中,相关的心理学概念主要包括:网络群体,群体极化,从众现象,道德发展的阶段理论,以及网络群体暴力。

本文将从相关概念的界定开始,在明晰概念的前提下,对网络暴力现象中的各种相关变量因素进行深入的分析。

关键词钓鱼岛;网络;群体极化See group polarization of Internet users from the DiaoyuIslands eventAbstractToday, the Internet is incredible and irresistible momentum across the world. The rapid development of the network, the network of public opinion has become increasingly prominent role, the network of public opinion in the highlight of positive significance at the same time, there are problems of public opinion, generalization, extreme casual and imbalance, if not properly guided, easy to form a "consensus violence", affect social stability. It is likely to spread to the realities of life, caused some extremist behavior, is not conducive to social stability and the well-being of the country. How to correctly understand and guide public opinion in the network, has become the research and solve urgently proposition.In this study, basic theory of constructivism as a basis, the author will focus on the relevant concepts from social psychology and developmental psychology of analyzing interpretation widely on network violence. Among these, psychology related concepts include: network group, group polarization, conformity phenomenon, the theory of the stages of moral development, and the network group violence. This paper will start from the definition of related concepts, on the premise of clear concept, carries on the thorough analysis to the related variables in the network violence.Key wordsThe Diaoyu Islands; network; group polarization从钓鱼岛事件看网民的群体极化引论著名的心理学家莫斯科维奇通过实验发现,群体讨论明显使法国学生对总理的积极态度得到加强,也使他们原来对美国人的消极态度变得更强。

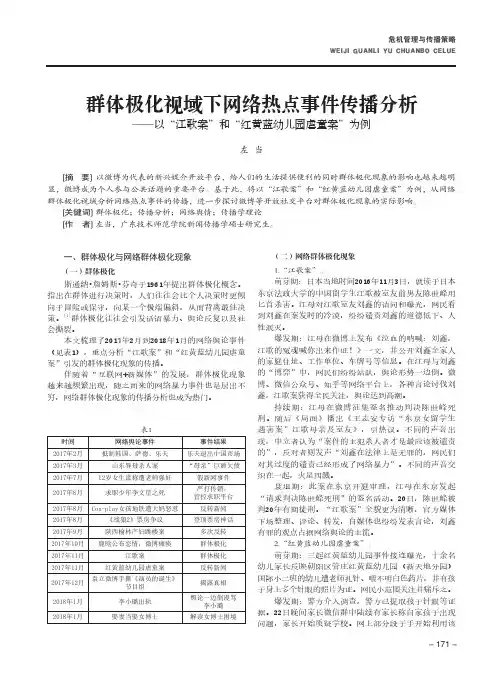

危机管理与传播策略wEiji guanli yu chuanbo cEluE- 171 -群体极化视域下网络热点事件传播分析——以“江歌案”和“红黄蓝幼儿园虐童案”为例左 当[摘 要] 以微博为代表的新兴媒介开放平台,给人们的生活提供便利的同时群体极化现象的影响也越来越明显,微博成为个人参与公共话题的重要平台。

基于此,将以“江歌案”和“红黄蓝幼儿园虐童案”为例,从网络群体极化视域分析网络热点事件的传播,进一步探讨微博等开放社交平台对群体极化现象的实际影响。

[关键词] 群体极化;传播分析;网络舆情;传播学理论[作 者] 左当,广东技术师范学院新闻传播学硕士研究生。

一、群体极化与网络群体极化现象(一)群体极化斯通纳•詹姆斯•芬奇于1961年提出群体极化概念。

指出在群体进行决策时,人们往往会比个人决策时更倾向于冒险或保守,向某一个极端偏斜,从而背离最佳决策。

[1]群体极化往往会引发话语暴力、舆论反复以及社会撕裂。

本文梳理了2017年2月到2018年1月的网络舆论事件(见表1),重点分析“江歌案”和“红黄蓝幼儿园虐童案”引发的群体极化现象的传播。

伴随着“互联网+新媒体”的发展,群体极化现象越来越频繁出现,随之而来的网络暴力事件也是层出不穷,网络群体极化现象的传播分析也成为热门。

(二)网络群体极化现象1.“江歌案”。

萌芽期:日本当地时间2016年11月3日,就读于日本东京法政大学的中国留学生江歌被室友前男友陈世峰用匕首杀害。

江母对江歌室友刘鑫的诘问和曝光,网民看到刘鑫在案发时的冷漠,纷纷谴责刘鑫的道德低下、人性泯灭。

爆发期:江母在微博上发布《泣血的呐喊:刘鑫,江歌的冤魂喊你出来作证!》一文,并公开刘鑫全家人的家庭住址、工作单位、车牌号等信息。

在江母与刘鑫的“博弈”中,网民们纷纷站队,舆论形势一边倒。

微博、微信公众号、知乎等网络平台上,各种言论讨伐刘鑫,江歌案获得全民关注,舆论达到高潮。

持续期:江母在微博征集签名推动判决陈世峰死刑。

网络群体性事件中舆论的“群体极化”现象及其应对策略黄靖逢【摘要】摘要:当前我国网络传播中舆论的“群体极化”现象比较突出,网络群体性事件频发,已逐渐成为严重影响社会稳定的突出问题。

政府等社会管理部门需要疏通信息传播渠道以适时发布有效信息,在掌握网络舆情动向的基础上疏导群体舆论,将提高网民媒介素养和加强网络监管结合起来,合理规避网络舆论群体极化的负面效应。

【期刊名称】铁道警官高等专科学校学报【年(卷),期】2011(000)006【总页数】3【关键词】关键词:网络群体性事件;群体传播;群体极化当前,我国正处于经济社会的转型期,社会结构和社会形态都在发生巨大的变化,不同利益群体之间的博弈逐步展开,各种社会矛盾日渐凸显。

同时,随着社会信息化进程的加速,互联网、手机等新媒体的普及,人人都拥有麦克风的自媒体时代已经到来。

在网络信息和舆论传播机制的作用下,加上社会事件的触发,一些利益群体在舆论上就容易形成一种“群体极化”现象,原来处于内隐状态的民意表达欲望,往往经由网络群体性事件来宣泄和释放。

从近年来的情况来看,突发网络群体性事件的数量迅速增长,其规模和影响也愈来愈大,已经逐渐成为严重影响社会稳定的突出问题。

因此,探讨网络群体极化现象的本质和应对之策,加强对网络群体性事件的理性认识,具有重要的现实意义。

一、群体传播与群体极化效应日本社会学家岩原勉将“群体”(Group)定义为“具有特定的共同目标和共同归属感、存在着互动关系的复数个人的集合体”[1]。

岩原勉认为,在一个群体中,单个成员在目标取向上具有共同性,他们因共同的利益、兴趣、目的等集合到一起。

同时,群体成员也具有一定的主体共同性,往往具有共同的社会属性,他们因此而产生群体归属感。

这两个“共同性”意味着:群体都具有某种互动机制和使群体共同性得到保障的规范。

在这种机制和规范的作用下,群体与成员、成员与成员之间进行信息和舆论的互动传播,“将共同目标和协作意愿加以连接和实现”[1],这个过程就是群体传播。

141Internet Security互联网+安全随着互联网的发展,网络成为大学生日常学习和生活的一部分。

网络不仅提供了丰富的资源,还为学生提供了交流和社交的平台。

但网络的普及也带来了一些问题和风险,如网络沉迷、网络暴力等。

为了给学生提供一个健康、安全的网络环境,学校应该重视网络管理,采取相应的措施,引导学生正确使用网络,并防范网络安全风险。

一、大学生网络群体极化的表现特征群体极化现象最早由美国学者J.斯托纳(James Stoner)于1961年发现[1],之后在网络环境下的群体极化概念由美国芝加哥大学法学院讲座教授C.桑斯坦(Cass Sunstein)在其著作《网络共和国:网络社会中的民主问题》中提出。

随着5G 时代的到来,微博、小红书等APP 为“意气相投”的大学生提供了发表观点和交流思想的重要平台,同时也承担了事件发酵的功能。

在这些平台上,大学生们经常就共同感兴趣的问题频繁地发帖、回帖,使得在最短时间内聚集了大量支持者,进而导致群体极化的现象。

具体呈现以下特征。

在微博热搜话题、高校超话等易引起群体极化的热点话题场域中,大学生凭借着网络上片面的报道和尚未成熟的辨别能力,较难了解事件的真实情况,从而导致部分学生盲目站队与群体观点出现话语垄断的偏激倾向。

互联网为大学生提供了更宽广的表达空间,使得他们更容易接触到与自己观点相符的资讯,并且普遍不愿倾听与自己立场不一致的声音。

对于一些批判的声音,他们往往不在乎,而是享受自己的观点被众人认同与肯定的喜悦。

当大学生的观点与绝大多数群体观点不一致时,为了避免被孤立与排挤,少数学生选择沉默,或者改变自大学生网络群体极化现象及应对策略研究身原有观点,选择与群体观点一致,这最终导致了“强者愈强,弱者愈弱”的极化现象。

当大学生的观点与言论遭到质疑,或者自己处于不利地位时,群体内一些不理智的成员会采取人肉搜索、电话骚扰、个人信息曝光等暴力极端的方式进行反击,从而导致网络暴力等实际行动的发生。

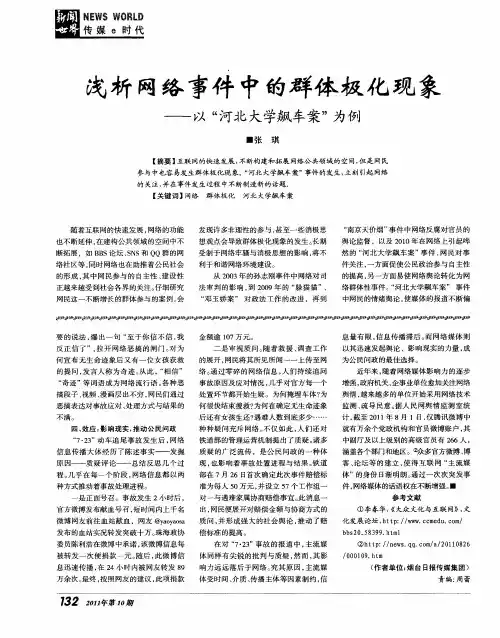

网络舆情群体极化现象的成因探究作者:赵淼孙琦来源:《新闻世界》2011年第09期【摘要】网络舆情群体极化现象是近年来互联网上出现的一种新现象,它是舆论的一种极端形式。

本文以“复旦黄山门”事件为例,从社会事件的刺激、公众心理、文化背景等方面探究这种现象的形成原因。

【关键词】网络舆情群体极化“复旦黄山门”网络舆情是社会的晴雨表,是公众意见的反映。

网络群体极化现象是舆论的一种极端表现形式。

《2009年中国互联网舆情分析报告》特别指出:整个社会需要重视网络舆情中的“群体极化”现象。

若不能对其进行良好的引导和控制,“群体极化”就有可能演化为“群体激化”,从而导致一些极端行为的发生,甚至影响社会的和谐稳定。

群体极化的形成是众多现实因素共同作用的结果,探究此现象的调控策略具有重要的现实意义。

一、事件概况“群体极化”这一概念是由芝加哥法学院讲座教授凯斯·桑斯坦提出的,他认为:“群体极化的概念极其简单:团体成员一开始就有某种倾向,在商议后人们朝偏向的方向继续移动,最后形成极端的观点。

”①这种现象主要表现在两个方面:(1)网络暴力,即运用具有极端性、煽动性的言语对当事人实施群体压力,甚至通过人肉搜索等方式从网络延伸到现实生活之中,致使其人身权利受到伤害。

(2)舆情操控,即一些利益团体利用社会情绪操控网络舆情,制造群体极化以谋取利益。

“复旦黄山门”事件的发展过程为:2010年12月12日,24岁的安徽民警张宁海在黄山搜救18位登山队员的途中,为给一位复旦女生让路时不慎跌落悬崖,安徽电视台记者“淡淡esse 香”在微博上,对这支登山队成员获救后的冷漠表现进行描述,在网上引发了广泛的关注。

紧接着,网上出现“夺权帖”和“媒体控制帖”,激起了网民的愤怒。

其后《成都商报》将事件中的“二姨夫”的“特殊身份”“曝出”,引起网友对上海和安徽两地警方的正常救援行动产生质疑。

后经证实,“二姨夫”只是一个普通上海市民。

二、群体极化现象的形成原因群体极化现象的形成因不同的社会事件、公众心理以及社会背景而有所差异。

以群体极化,从众和道德发展的观点泛析网络暴力现象罗马引言在网络化社会的今天,网络暴力现象已经不是什么新鲜事。

现今时常存在的人肉搜索,2010 年6月 9日发生的“69 圣战”等都是这一现象的重要诠释。

网络暴力现象的发生具有深刻的社会心理学原因和社会文化的因素,值得学者对其成因和规范方式进行深入的探讨和研究。

本文中,笔者将着重从社会心理学以及发展心理学中的相关概念出发对网络暴力现象进行广泛的诠析。

这其中,相关的心理学概念主要包括:网络群体,群体极化,从众现象,道德发展的阶段理论,以及网络群体暴力。

本文将从相关概念的界定开始,在明晰概念的前提下,对网络暴力现象中的各种相关变量因素进行深入的分析。

一、相关心理学概念的界定(一)网络群体周晓虹教授在其著作中将“社会群体”定义为:“是指人们通过相互交往形成的、由某种相互关系连接在一起的共同体。

社会群体是人群的集合体,但并非所有的人群集合体都可以称为社会群体。

……社会群体应包含以下几个特征:第一,具有一致的群体目标和规范;第二,有明确的群体分工;第三,有明确的成员关系和群体意识。

”1社会群体进一步地可以划分为正式群体和非正式群体。

正式群体中成员的地位,角色和权责义务都有明确的规定,并有相对固定的成员身份。

而非正式组织则是指:“社会组织内部的成员在日常互动中自发形成的人际关系系统。

”2因而,在此基础上,可以将网络群体定义为以网络为沟通和互动媒介建立的社会群体。

由于网络群体与日常群体不同的互动方式,决定了大多数网络群体都是非正式群体,成员以符号代码作为自己的虚拟身份,从而无法对其地位,群体角色,权力和责任进行明确的规定和规范,而这也可以被视作网络群体和其它社会群体的最大的区别和特征。

(二)群体极化群体极化(Group Polarization)作为一种群体心理学现象,最早是由詹姆斯斯托勒尔于1961提出。

群体极化是指“在群体中进行决策时,人们往往会比个人决策时更倾向于冒险或保守,向某一个极端偏斜,从而背离最佳决策。

群体极化(Group Polarization)是由James Stoner于1961年提出的,指在群体进行决策时,人们往往会比个人决策时更倾向于冒险或保守,向某一个极端偏斜,从而背离最佳决策。

美国哲学家凯斯•桑斯坦最早把群体极化与互联网联系在一起,提出“网络群体极化”的概念,同时指出:团体成员最初就存在某些偏向,并引起偏向性而组成团体;在讨论后,因为缺乏对立的意见和争论,人们更强化了原有的偏向,甚至形成了极端的观点。

①网络群体极化现象的传播路径《2012年中国互联网舆情分析报告》显示:集中在权、民、法,即官员的依法行政、民众的公共利益、政法机关及其司法正义三个方面的矛盾冲突最容易引发舆情风暴。

②传统媒体是第一层面上的传播者,然而当媒体上的评论被呈现在网络上之后,网络载体成为另一层面上的传播者,将事件推向新的热点,引起更多网民关注。

之后,事件引起网民的聚集,网民开始发表对事件的看法。

与此同时,意见领袖也发表看法,通过博客、微博、论坛等形式传播出去。

而网民情感和观点被意见领袖所感染,其言论在意见领袖的影响下趋向于同一。

随着网络热议升温,网民的负面意见出现强化,继而形成群体极化现象。

一般而言,网络上的群体极化现象可以分为两个层面。

第一个层面是网络言词的极化,即网民的意见偏向一个观点,向一个极端偏斜。

另一个层面是现实行为的极化,即网络上的群体行为作用到现实社会中,严重影响了正常的社会公共秩序。

当前,我国网络群体极化现象存在以下一些特点:1.直接“讨论”的缺乏。

在很多网络热点事件的传播路径中没有看到网民的“讨论”过程,网民完全凭借自己的经验、观念或是意见领袖的意见对事件发表看法。

2.网络群体极化现象呈现短期的爆发式效果。

随着时间的进展,网络受众对议题的关注度下降,这与网络自身的传播特性是密切相关的。

3.主流媒体责任重大。

媒体在报道中的偏颇是导致受众意见产生群体极化的一个重要原因。

意见领袖在网络群体极化中的作用在很多网络热点事件中,意见领袖在其文章、微博、博客和论坛言论都在很大程度上影响着各种网络群体。

互联网空间的群体极化探析与对策[摘要] 互联网以前所未有的便捷提供了人们信息传递和相互交流的机会,但同时也会产生“群体极化”现象。

本文试图对这一现象进行初步的探讨和分析并提出对策。

[关键词] 群体极化众所周知,互联网空间为“百家争鸣”创造了条件。

但在现实生活中,我们看到公共论坛(如BBS)实际的“协商”过程,时常伴有“极端化”现象。

美国学者凯斯.桑斯坦把这一现象称为“群体极化”。

其内涵是指“团体成员一开始即有某种偏向,在商议后,人们朝偏向的方向继续移动,最后形成极端的观点。

”他进一步指出:“在网络和新传播技术的领域里,志同道合的团体会彼此进行沟通讨论,到最后他们的想法和原先一样,只是形式上变的更极端了。

”群体极化发生的原因第一,网络使群体组成更加便捷,成本低廉。

人们有表达自己利益诉求的客观愿望,但在网络媒介出现之前,由于群体组成的成本高,所以这种愿望的实现往往“望而却步”或“知难而退”。

直到网络媒介出现之后,这种曾经被压抑的诉求,突然释放出来。

第二,网络超时空的海量信息,使人们对信息的有效选择更加不易,甚至茫然,客观上易于从众。

众所周知,一方面,便捷发送的网络信息被无限放大,而信息的质量(如真假、优劣、事件真实或本质真实等)却参差不齐。

另一方面,一个具体的人常常要忙于职业或营生的需要,很难完整了解一个事件的全过程,实际的信息接收量和信息质量分辨水平又受限。

换言之,可能海量信息的推送并没有深化人们对某一具体问题的认识,反而使人们变的更加茫然。

茫然导致从众,从众确认并强化了茫然。

第三,基于“算法”的网络链接和基于“爱好”的网络社区相互依存,是群体极化的温床。

“算法”具有“投其所好”的功能,使具有同质倾向的不同网页和信息相互切换,进一步深化了已有的认识。

凯斯.桑斯坦大致表达过这样的观点,他认为群体极化是社会影响和论据有限的产物。

网络社区往往按照同类主题设立,社区人员组成常常基于共同爱好参与其中。

因此,真实的网络社区可能是具有同质性的网络共同体。

网络舆论中群体极化现象的产生发展与治理对策随着互联网技术和社交媒体的发展,网络已经成为了影响公众舆论的重要平台。

然而,在网络舆论中出现了一种群体极化现象,即人们在互联网上往往会在某些话题或事件上出现两极化的分裂,一方集中力量打压另一方的声音,进而产生了一种严重的舆论焦点和分裂现象。

这种群体极化现象的产生在很大程度上影响了网络舆论的健康发展,因此治理对策成为了非常必要和紧急的问题。

首先,我们需要了解群体极化现象的产生原因。

群体极化现象的产生是由于人们在网络上获取信息的机制和方式的不同导致。

在网络上,信息的获取主要是通过社交媒体、搜索引擎、推荐系统等渠道得到的。

不同的渠道其信息获取的方式、优先级等都不同,可以看成是互联网算法对信息的优化和过滤。

这样的话,就很容易出现人们在不同的信息渠道中获取到的信息有很大的差异性,甚至产生相反的立场和观点,从而形成了极化的社群。

针对这种情况,我们需要采取一些治理对策。

首先,我们需要高度重视网络舆论的引导和策划工作,合理引导进行多视角、多来源的信息获取。

在网络舆论中,政府、公共机构、媒体和公民等不同的主体都应该发挥重要作用,让不同的声音和意见得到充分表达和交流。

其次,我们需要完善舆情监测和预警机制,及时发现和处理网络极化现象。

网络舆情的分析和监测对于保持互联网的健康和稳定具有十分重要的作用,只有通过对网络舆情的监测和预警,及时发现和管控网络极化问题,才能有效减少网络极化现象的产生和发展。

最后,我们需要加强网络舆论管理和规范,营造一个和谐的网络环境。

管理和规范是网络极化治理的重要手段,必须建立和完善相应的制度和体系,强化对网络冲突、网络谣言、网络暴力等违规现象的打击和处理,同时通过舆论引导、网络教育、诚信宣传等方式,加强网络舆论的规范和引导,营造一个和谐、文明、有序的网络环境。

总之,网络舆论中的群体极化现象对于公众舆论的健康发展造成了很大的削弱和威胁,我们需要高度重视这种现象的治理和控制,通过多方合作、科学管理和规范引导,打造一个健康、正能量和友善的网络舆论环境,为人们提供一个更好的公共平台。

社会热点事件网络群体极化现象探究

作者:朱恺丽马立军

来源:《现代交际》2017年第15期

摘要:随着网络传播技术的迅猛发展,在现实社会中存在的“群体极化”现象也出现在虚拟的网络空间。

由于“群体极化”现象总是与社会热点事件、群体性事件以及重大突发事件密切相关,在当前各种社会矛盾依然存在的背景下,现实社会中的热点事件很容易在网络空间形成“极化”,这种现象亟待学术界的关注和研究。

关键词:网络群体极化现象

中图分类号:G206文献标识码:A文章编号:1009-5349(2017)15-0053-01

网络群体极化,从字面意思解释,就是在网络空间中发生的群体极化现象。

除了具有现实群体极化现象的特征之外,它也被赋予了很多网络媒介独有的属性。

现实中的群体通常以血缘、区域等进行划分,而网络群体则以“互联网”作为连接点。

也就是说,只要有一台计算机,人们就可以选择自己感兴趣的话题,找到与自己志同道合的人,并加入这个群体。

网络突破了时间、空间、地理、年龄、民族、种族等因素的限制,与现实群体相比,网络群体声势浩大,群体成员的来源广泛,结构复杂。

一、网络群体极化带来的价值

(一)释放网民情绪

互联网发展的今天,信息洪流给人们带来了巨大的冲击,在面对这些信息的时候,人们有独立的思考和认识,而面对他们,人们更需要空间去表达自己的看法。

特别是当面对一些触碰社会安全、公众利益、道德底线的问题时,网民更会做到感同身受,愿意将自己的亲身经历放在网上,释放自己曾经在相似事件上的抱怨和压力情绪。

(二)倒推事件发展

具备开放式传播特点的微博成为越来越多普通网友自我发声和维权的首选平台,“丽江毁容门”被曝出到舆论爆发,再到倒逼政府微博回应,从而解决线下实际问题,充分说明微博已经成为大事件发酵的重要平台,也成为民众和政府的发声渠道。

民有所呼,官有所应,并推动和公开事件的解决和落实,从一定程度上来讲,微博扮演着推动社会治理的重要角色。

?倓

(三)引起社会反省

在“辱母杀人案中”,除了对当事人于欢判决结果的热议,随着事件的发展,媒体和网友的视角越来越多地放在了事件背后的导火索——民间借贷乱象。

据新浪微舆情大数据平台统计,在3月23日至3月30日,全网关于民间借贷相关的信息量共达61万条。

而通过对信息内容进行梳理,可以得出,在该监测期间,由“辱母杀人案”引发的民间借贷相关信息共达409万条,占全部相关信息的6712%。

说明“辱母杀人案”激发了网络舆论对于“民间借贷”的反思。

二、网络群体极化引发的困扰

(一)催生网络暴力

网络极化现象中,人们发表言论时通常是无意识的,容易受他人影响的,在网络暴力面前,“从众效应”和“沉默的螺旋”影响之下,网民更容易被一些有着特殊目的的人所利用,网络暴力对他人造成了很严重的伤害。

(二)引发社会混乱

一些涉及公共安全的舆情,常常会引发公众的不信任感,如果对舆情处置不力,易产生信任危机。

纵观此次事件的舆情发展脉络,网民的不断爆料成为舆情不断发展的关键,在新闻媒体大量跟进报道后,舆论影响力不断扩大。

导致极化现象,出现严重一边倒局势,引发社会混乱。

(三)影响政府公信力

政府部门要重视网民发表的意见,一方面,开通官方微博,让自己的政务微博发挥好了解社情民意、与公众直接沟通、建立良好公共关系、突发事件舆论引导等积极作用。

另一方面,相关政府部门领导也要关注微博舆情,特别是跟自己职能部门相关的舆情,做好微博舆情监测工作,一旦有舆情,要及时通过自己的官方微博进行回应与处置,及时疏导民愤,缓急舆论压力,才有可能避免出现类似“丽江门”事件。

三、网络群体极化的应对

(一)网民要理性分辨网络舆论

面对信息源模糊的“极端事件”时,应当多一些理性思考,少一些情绪发泄,多一些较真拷问,少一些盲目转发。

尤其应注意,不要掉入“造谣推手”设置好的地域攻击、人身谩骂的陷阱中。

(二)媒体要客观引导网络舆论

很多新闻刚发生时,真相并不会“一揽子”全部呈现,需要媒体及时跟进,以专业精神抽丝剥茧,厘清线索链条,揭示真相,在采用信息源时,也不能听信一面之词,要有两个以上独立消息源交叉印证。

转发新闻时,严格按照国家网信办公布的《可供网站转载新闻的新闻单位名单》中的新闻网站为范围进行选择,不违规转载;报道新闻时,媒体应发挥“澄清谬误、明辨是非”的作用,通过深入调查揭示真相。

不使用煽动读者情绪的标题,不刻意引导读者情绪;不把没有定论的热点新闻当做主题去评论等。

(三)政府要持续加强网络治理

网络治理已成为社会治理的重要组成部分,法律法规逐渐完善,各项工作成效明显。

对于淫秽低俗信息、网络谣言、网络敲诈、有偿删帖等一些危害大的网络痼疾,相关管理部门立足“反复抓、抓反复”,连续出击,坚决遏制。

如“护苗行动”“净网行动”“清朗行动”都连续3年开展,年年抓不松懈,并把专项行动的有效措施和成功经验常态化,形成长效工作机制,防止违法违规网站死灰复燃,不给有害信息留下网络传播空间。

参考文献:

[1]杜梅.论网络群体极化的影响与理性应对[D].山东师范大学,2014.

[2]桑斯坦.网络共和国[M].上海:上海人民出版社,2003:37.

责任编辑:于蕾。