诱导性多能干细胞的研究进展

- 格式:pdf

- 大小:173.27 KB

- 文档页数:2

2种诱导 iPSC 向神经干细胞分化方法的比较杨坦;刘华;汪运山【摘要】目的:整体比较2种促进诱导性多能干细胞( induced pluripotent stem cells , iPSC)向神经干细胞(neural stem cells,NSC)分化的方法,确定一种稳定、高效的获得NSC的方法,并对NSC进行系统鉴定。

方法:方法A:SB431542和drosomophorin的浓度均为5μmmol/L,诱导初始密度100%;方法B:SB431542的浓度为5 mmol/L, drosomophorin的浓度为1 mmol/L,诱导初始密度为40%。

比较及鉴定方法:镜下观察诱导获得NSC的状态;real-time PCR比较神经干细胞相关基因Pax6、nestin、Sox1、Sox2等表达量;流式细胞术分析诱导第16天Pax6阳性率;免疫荧光定性分析神经干细胞相关蛋白的表达及其自发分化的能力。

结果:方法A获得的NSC悬起后成球趋势明显,圆形,透明;方法B诱导获得NSC形状不规则,色灰暗。

Real-time PCR结果证明方法A诱导获得的细胞神经干细胞相关基因的表达量高于方法B。

流式细胞术分析证明第16天,PAX6的阳性率,方法A高于方法B。

经鉴定,方法A获得的神经干细胞高表达Pax6、nestin、Sox2等基因自发分化30 d,形成明显的神经纤维束,表达TUJ-1、MAP2及GFAP等神经元和胶质细胞的特异性标志物。

结论:方法A整体优于方法B,我们推荐方法A作为诱导iPSC向神经干细胞分化的方法。

%AIM:To select an efficient way of promoting induced pluripotent stem cells ( iPSC) to differentiate into neural stem cells (NSC) by comparing 2 methods.METHODS:The culture system in method A contained SB431542 (5 mmol/L) and drosomophorin (5 mmol/L) with 100%initial cell density, while that in method B contained SB431542 (5 mmol/L) and drosomophorin (1 mmol/L) with 30%~50% initial cell density.Forcomparison and identification of the 2 methods, the growth state was observed under microscope , and the expression of Pax6, nestin, Sox1 and Sox2 was quantitatively detected by real-time PCR and flow cytometry .The related protein expression and the ability of spontaneous differentiation were determined by immunofluorescence analysis .RESULTS: The cells derived from method A with 5 mmol/L of SB431542 and drosomophorin and 100% initial cell density achieved the higher expression of Pax 6, nestin, Sox1 and Sox2.The growth state was better and the cells differentiated into neurons and astrocytes normally .CONCLU-SION:The method A was superior to method B , and we recommend the method A with 5 mmol/L of SB431542 and droso-mophorin and 100%initial cell density as the method for differentiating NSC .【期刊名称】《中国病理生理杂志》【年(卷),期】2015(000)001【总页数】5页(P188-192)【关键词】诱导性多能干细胞;分化;神经干细胞【作者】杨坦;刘华;汪运山【作者单位】山东省医学科学院基础医学研究所,济南大学-山东省医学科学院医学与生命科学学院; 山东大学附属济南市中心医院中心实验室;山东大学附属济南市中心医院中心实验室; 山东省移植与组织工程研究中心,山东济南250013;山东大学附属济南市中心医院中心实验室; 山东省移植与组织工程研究中心,山东济南250013【正文语种】中文【中图分类】R33-3神经干细胞(neural stem cells, NSC)可用于建立神经系统疾病的细胞模型,因此在神经系统疾病的机制及治疗的研究中日趋重要[1]。

干细胞的提取和培养方法介绍干细胞被广泛认为是生物学领域内最具潜力的研究对象之一,因其具备自我更新和多能分化的能力而备受科学家关注。

为了更好地理解干细胞在生物体内的作用和应用其潜力进行研究,有效的提取和培养方法是至关重要的。

本文将介绍几种常见的干细胞提取和培养方法,包括胚胎干细胞(ESC)、诱导性多能干细胞(iPSC)、成体干细胞和间充质干细胞。

胚胎干细胞(ESC)是最早被发现的一类干细胞,具有自我更新以及多能分化的特性。

提取ESC的方法通常是通过将内细胞团从早期胚胎中分离出来并将其培养在基质上,如鹅卵石胎盘或凝胶基质中。

内细胞团是胚胎早期形成的一层细胞,可以发展成各种不同类型的细胞,如肌肉、神经和心脏细胞。

随着科学技术的进步,科学家发现可以通过重新编程细胞来生成诱导性多能干细胞(iPSC)。

iPSC具有和胚胎干细胞相似的自我更新能力和多能分化能力,但不需要从胚胎中获得。

iPSC的提取方法主要包括细胞重新编程,即通过转导特定的基因或使用李斯特病毒进行基因转移,将成体细胞重新编程为干细胞。

成体干细胞是体内已分化的特定组织或器官中存在的干细胞。

这些干细胞具有自我更新和有限的分化能力。

成体干细胞可以从多种来源中提取,例如骨髓、脂肪组织和肌肉组织。

提取成体干细胞的方法通常是通过穿刺或手术获取组织样本,然后分离和培养出其中的干细胞群。

间充质干细胞是一类存在于成体组织中的多潜能干细胞,可以分化为多种类型的细胞,如脂肪细胞、软骨细胞和骨细胞。

间充质干细胞主要存在于骨髓、脐带血和脂肪组织中。

提取间充质干细胞的方法主要通过采用骨髓穿刺、脂肪组织切割或脐带血采集等操作,然后将提取到的细胞进行培养和扩增。

无论是胚胎干细胞、诱导性多能干细胞、成体干细胞还是间充质干细胞,提取和培养方法都需要遵循一些基本原则。

首先,细胞提取过程应该尽量避免对细胞的损伤,以确保细胞的完整性和功能。

其次,培养环境应提供适当的营养物质、生长因子和细胞外基质,以促进干细胞的增殖和分化。

体细胞重编程和干细胞技术近年来,体细胞重编程和干细胞技术已成为生物医学领域中备受关注的热点。

这两种技术都能够帮助人们更好地理解人类生命的奥秘,并为人们提供更多的治疗方法。

本文将从两种技术的定义、原理、应用以及前景等多个方面进行探究。

一、体细胞重编程技术体细胞重编程技术,指通过外源性基因表达的转录因子,导致体细胞转化为多能干细胞(也称为诱导性多能干细胞或iPS细胞)。

这种技术的出现颠覆了传统干细胞研究中必须依赖于胚胎的限制,让科学家可以获得大量的以非胚胎干细胞为来源的多能干细胞。

体细胞重编程技术的原理是让四个转录因子(Oct4、Sox2、Klf4和c-Myc)重新表达,从而在体细胞中引起多能性基因的表达和敲除,通过最终调整染色体上的表观遗传模式,使细胞重建能够分化为体内所有类型的成体细胞。

这种重编程技术的产物称为iPS细胞,其多能性和自我复制能力可以与胚胎干细胞媲美,而且不涉及胚胎的使用,避免了伦理争议和道德问题。

iPS细胞还可以通过排除原始DNA序列中的缺陷来减少用于治疗的干细胞数量,这样可以减少对供体干细胞的需求,加速干细胞的应用领域。

体细胞重编程技术的应用前景非常广阔。

它可以用于研究疾病的成因和治疗方案的开发,还可以用于人工再生器官和组织的研究和制备。

同时,这种技术也可以用于替代动物试验,因为研究者们现在可以通过使用iPS细胞来制定与人类病变相关的模型。

此外,还可开发新药、修复受损组织、治疗遗传疾病等方面都有很大的潜力,是生物医疗领域未来的重要发展方向。

二、干细胞技术干细胞是一种能够自我复制并分化为不同细胞类型的生物细胞。

干细胞主要分为两种:胚胎干细胞和体细胞干细胞。

胚胎干细胞是从人类胚胎的内细胞团中分离出来的,因此对于胚胎干细胞研究产生了很大的争议和伦理风险。

同时,由于大量的细胞需要损坏胚胎,这部分干细胞的创建道德问题不断受到争议。

不同于胚胎干细胞,体细胞干细胞是指已分化的细胞,如肌肉细胞、神经元和皮肤细胞等,在特定细胞环境下仍具有干细胞的能力。

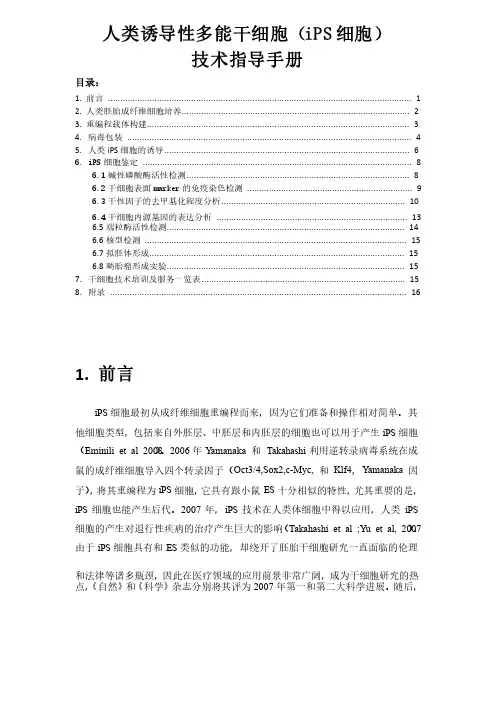

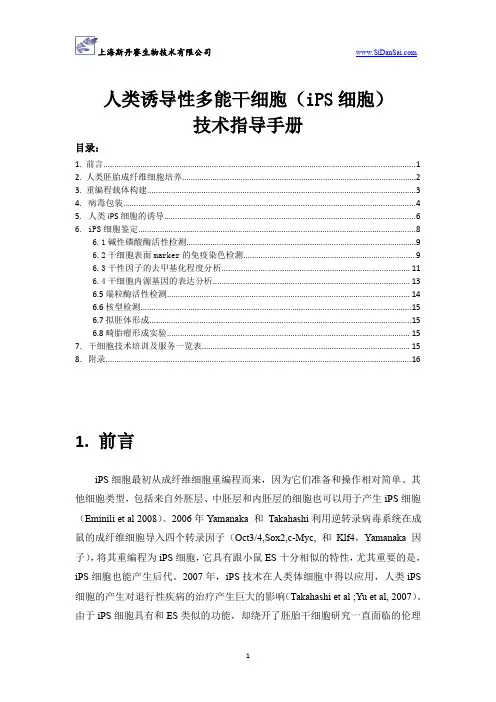

人类诱导性多能干细胞(iPS 细胞)技术指导手册目录:1. 前言 ............................................................................................................................ 12. 人类胚胎成纤维细胞培养............................................................................................. 23. 重编程载体构建........................................................................................................... 34.病毒包装 .................................................................................................................... 45.人类iPS 细胞的诱导.................................................................................................... 66. iPS 细胞鉴定 .............................................................................................................. 86.1碱性磷酸酶活性检测 (8)6.2干细胞表面marker 的免疫染色检测 .................................................................... 9 6.3干性因子的去甲基化程度分析........................................................................... 10 6.4干细胞内源基因的表达分析 .............................................................................. 13 6.5端粒酶活性检测................................................................................................. 14 6.6核型检测 ........................................................................................................... 15 6.7拟胚体形成........................................................................................................ 15 6.8畸胎瘤形成实验................................................................................................. 15 7.干细胞技术培训及服务一览表................................................................................... 158.附录 ......................................................................................................................... 161. 前言iPS 细胞最初从成纤维细胞重编程而来,因为它们准备和操作相对简单。

人类诱导性多能干细胞(iPS细胞)技术指导手册目录:1.前言 (1)2.人类胚胎成纤维细胞培养 (2)3.重编程载体构建 (3)4.病毒包装 (4)5.人类iPS细胞的诱导 (6)6.iPS细胞鉴定 (8)6.1碱性磷酸酶活性检测 (9)6.2干细胞表面marker的免疫染色检测 (9)6.3干性因子的去甲基化程度分析 (11)6.4干细胞内源基因的表达分析 (13)6.5端粒酶活性检测 (14)6.6核型检测 (15)6.7拟胚体形成 (15)6.8畸胎瘤形成实验 (15)7.干细胞技术培训及服务一览表 (15)8.附录 (16)1.前言iPS细胞最初从成纤维细胞重编程而来,因为它们准备和操作相对简单。

其他细胞类型,包括来自外胚层、中胚层和内胚层的细胞也可以用于产生iPS细胞(Eminili et al2008)。

2006年Yamanaka和Takahashi利用逆转录病毒系统在成鼠的成纤维细胞导入四个转录因子(Oct3/4,Sox2,c-Myc,和Klf4,Yamanaka因子),将其重编程为iPS细胞,它具有跟小鼠ES十分相似的特性,尤其重要的是,iPS细胞也能产生后代。

2007年,iPS技术在人类体细胞中得以应用,人类iPS 细胞的产生对退行性疾病的治疗产生巨大的影响(Takahashi et al;Yu et al,2007)。

由于iPS细胞具有和ES类似的功能,却绕开了胚胎干细胞研究一直面临的伦理和法律等诸多瓶颈,因此在医疗领域的应用前景非常广阔,成为干细胞研究的热点,《自然》和《科学》杂志分别将其评为2007年第一和第二大科学进展。

随后,iPS细胞的研究日新月异。

.近几年来,iPS研究方面取得的一系列的重大成果让我们欣喜不已,然而,这才刚刚开始,iPS细胞能真正用于临床惠及大众还面临着很多技术上的问题。

一方面iPS产生的方法有待改进;另一方面iPS细胞的定向分化手段需继续探索。

斯丹赛干细胞生物技术公司拥有成熟稳定的胚胎干细胞/iPS细胞技术平台,将竭力为全国各类进行干细胞/iPS研究的科研机构、高校、相关医疗机构和制药企业等提供高品质产品和优质的服务。

热点04 遗传前沿科技(情境预测+重难诠释+限时检测)情境预测生物科技的重要进展与突破已经在解决有关健康、医药、材料、能源、环境、气候变化和人口增长等全球问题方面展现了巨大前景,关键性、前沿性、交叉性、颠覆性技术发展引起各国高度关注,积极布局新一代基因组技术、合成生物技术、微生物组技术、生物成像技术研发。

尤其是基因组学技术不断突破,引领基因组研究从“读取”进入到“编辑”和“编写”时代。

近几年的诺贝尔奖多次涉及基因表达或基因编辑的相关内容。

命题点:①基因打靶;②基因编辑;③诱导多能干细胞;④细胞自噬的机制和相关基因表达(预测命题点)。

重难诠释诱导性多能干细胞,把Oct3/4、Sox2、C-myc和Klf4这四种转录因子基因克隆入病毒载体,然后引入小鼠成纤维细胞,发现可诱导其发生转化,产生的iPS细胞在形态、基因和蛋白表达、表观遗传修饰状态、细胞倍增能力、类胚体和畸形瘤生成能力、分化能力等方面都与胚胎干细胞相似。

与经典的胚胎干细胞技术和体细胞核移植技术不同,iPS技术不使用胚胎细胞或卵细胞,因此没有伦理学的问题。

利用iPS技术可以用病人自己的体细胞制备专有的干细胞,所以不会有免疫排斥的问题。

基因打靶是一种利用同源重组方法改变生物体某一内源基因的遗传学技术。

这一技术可以用于删除某一基因、去除外显子或导入点突变,从而可以对此基因的功能进行研究。

基因编辑技术指能够让人类对目标基因进行定点“编辑”,实现对特定DNA片段的修饰。

基因编辑依赖于经过基因工程改造的核酸酶,也称“分子剪刀”,在基因组中特定位置产生位点特异性双链断裂(DSB),诱导生物体通过非同源末端连接(NHEJ)或同源重组(HR)来修复DSB,因为这个修复过程容易出错,从而导致靶向突变。

这种靶向突变就是基因编辑。

基因编辑以其能够高效率地进行定点基因组编辑,在基因研究、基因治疗和遗传改良等方面展示出了巨大的潜力。

植物基因的靶向修饰是基因编辑应用最广泛的领域。

ips干细胞名词解释

干细胞是生物体内具有自我复制和分化能力的一类细胞。

其中,

iPS干细胞是一种被人工重编程的成体细胞。

iPS代表着"诱导性多能干

细胞"(induced pluripotent stem cells),也称为人工多能干细胞。

iPS干细胞的发现是一项重大的科学突破,它可以通过对成熟细胞

进行基因改造,重新激活其原始发育能力,使其具备类似于胚胎干细

胞的多能性。

与传统的胚胎干细胞相比,iPS干细胞的使用具有伦理道

德上的优势,因为它们不需要通过胚胎提取,而是来源于成年人的体

细胞。

iPS干细胞在生物医学研究和临床应用领域具有重要意义。

研究人

员可以使用iPS干细胞来研究疾病发展机制、药物筛选和个体化医疗。

通过将患者的体细胞转化为iPS干细胞并进一步分化为特定类型的细胞,可以为患者提供个性化的治疗。

例如,iPS干细胞可以用于修复损伤组织、治疗神经退行性疾病和研究癌症等。

然而,iPS干细胞的研究和应用仍面临一些挑战。

目前,由于技术

限制,制备iPS干细胞的过程仍复杂且耗时。

此外,iPS干细胞的稳定

性和安全性问题也需进一步研究和解决。

随着科学技术的不断进步,

人们对iPS干细胞的认识和应用前景也将不断扩大。

iPS干细胞代表了一项突破性的科学发现,具有巨大的潜力用于研

究和治疗领域。

它们的引入将有助于推动医学进步,为人类健康问题

提供更好的解决方案。

细胞重编程的几种方法一、引言细胞重编程是指将一种类型的细胞改变为另一种类型的细胞。

这一技术对于再生医学、疾病治疗和药物研发等领域具有重要意义。

本文将介绍细胞重编程的几种主要方法,包括基因疗法、细胞因子疗法、细胞移植、基因编辑技术和诱导性多能干细胞等。

二、基因疗法基因疗法是一种通过修改细胞基因来改变其功能的方法。

基因疗法主要分为基因替换和基因沉默两种策略。

基因替换是利用正常基因替换缺陷基因,以纠正遗传缺陷;基因沉默则是通过抑制特定基因的表达来达到治疗目的。

三、细胞因子疗法细胞因子疗法是利用细胞因子调节细胞功能的一种方法。

通过调控细胞因子的表达水平,可以影响细胞的行为,诱导细胞重编程。

例如,某些细胞因子可以促进成纤维细胞向成骨细胞的转化,用于治疗骨质疏松等疾病。

四、细胞移植细胞移植是一种将一种类型细胞移植到另一种类型细胞中的方法。

通过将一种细胞的核移植到另一种细胞的胞质中,可以诱导细胞重编程。

例如,将胎儿成纤维细胞的核移植到卵母细胞的胞质中,可以产生诱导性多能干细胞。

五、基因编辑技术基因编辑技术是一种精确修改基因的方法。

目前最常用的基因编辑技术是CRISPR-Cas9系统。

通过基因编辑技术,可以精确地删除、插入或替换特定基因,从而达到重编程细胞的目的。

六、诱导性多能干细胞诱导性多能干细胞(iPS)是通过基因转染等方法将体细胞诱导回多能干细胞状态的一种方法。

iPS细胞的诱导主要涉及重编程因子的表达,如Oct4、Sox2、Klf4和c-Myc等。

iPS细胞的诱导可以用于生成无免疫排斥反应的细胞来源,用于治疗各种疾病。

七、结论细胞重编程技术为医学研究提供了新的治疗策略和手段,尤其是在再生医学和疾病治疗方面具有巨大潜力。

随着技术的不断发展和完善,细胞重编程将在未来的医学领域发挥越来越重要的作用。