(部编版)统编六年级语文上册第22课《月光曲》教学设计

- 格式:docx

- 大小:111.43 KB

- 文档页数:7

部编版小学语文教学资料,请参考使用!月光曲教学目标1、有感情地朗读课文。

2、抓住贝多芬的言行举动及感情变化,体会《月光曲》的创作过程及内容。

培养联想和想象能力。

3、感受贝多芬同情热爱贫苦人民的思想感情。

教学重点、难点1、理解贝多芬创作《月光曲》的经过及感情变化。

2、培养学生的联想和想象能力。

教学内容:第二课时教学过程一、导语:师:艺术让我们的耳朵听到最优美的旋律,让我们的眼睛看到最亮丽的色彩,让我们的心灵受到美的熏陶和启迪,今天,我们再次走进《月光曲》,去感受音乐的魅力。

(板书课题,齐读)二、回顾1、师:一次偶然的机会,贝多芬走进了低矮的茅屋,为盲姑娘弹了一首曲子,他为什么要给盲姑娘弹第一首曲子呢?谁来说一说?(评价:如走进了贝多芬,你了解了贝多芬等)2、师:贝多芬怀着同情的心情给盲姑娘弹了一首曲子,盲姑娘听了这首曲子,是那么激动,那么兴奋,她说:弹得........(板书:弹纯熟)这时,贝多芬看到盲姑娘这样激动,这样兴奋,他问盲姑娘:...3、师:于是,贝多芬借着清幽的月光,按起琴键来。

(放音乐)(板书:听)请打开课本,自由朗读最后一段,找找穷兄妹俩听得怎样?(板书:陶醉)等他们苏醒过来,贝多芬早已离开了茅屋,为什么穷兄妹俩没有及时发现贝多芬的离去?4、师:是啊,音乐总会带给我们美的享受,听着如此美妙的音乐,我想起了这样一句话:我的音乐应当为穷人造福,如果能做到这一点,我该多么幸福。

此刻,贝多芬十分激动,从哪个词看出来。

(“飞奔”是什么意思?)三、读中感悟1、师:贝多芬如此急切地想把这首曲子记录下来,这到底是一首怎样的曲子呢?让我们一起欣赏吧。

(放情景朗读)2、师:以自己喜欢的方式模仿朗读第九自然段。

(生读课文,师巡视)3、师:哪些同学已经会读了,读给大家听一听好吗?(指名读)4、师:其他的同学也想来读一读吗?那你们从第9自然段中找出自己最喜欢的句子来读一读。

喜欢读几遍就读几遍。

(生读课文,师巡视)5、师:谁愿意把你喜欢的句子美美地读给大家听一听呢?其他同学认真听,待会儿请你当小评委。

部编版小学语文教学资料,请参考使用!《月光曲》教学设计教学目标:1.明白贝多芬“弹了一曲又一曲”的原因。

2.有感情地朗读课文,感受《月光曲》的文字美。

3.分辨课文中哪些是实在的事物,哪些是由事物引起的联想,体会两者结合的作用。

教学重难点:重点:分辨课文中哪些是实在的事物,哪些是由实在事物引起的联想。

难点:学会运用虚实结合的写法。

教学过程:一、回顾1.师:上节课,我们一起学习了《月光曲》这一美丽的传说,今天,让我们再次走进《月光曲》,去感受音乐的魅力。

(板书课题)2.师:一起读。

3.我们一起来回顾一下,《月光曲》这篇课文讲了一个怎样的传说?谁能简要地概括一下课文的主要内容?(本文记叙了在一个秋天的明月皎洁的夜晚,贝多芬因同情穷鞋匠兄妹而为他们弹琴,有感于盲姑娘对音乐的痴迷与热爱而即兴创作了一首《月光曲》。

)我们知道,贝多芬为兄妹俩弹奏曲子是因为什么?是出于对兄妹俩的同情、因为妹妹的善解人意、妹妹对音乐的热爱……二、解读“又一曲”,悟曲情1.贝多芬已经让兄妹俩欣赏了他音乐的美妙,那他为何弹了一曲又一曲呢?请同学们默读课文6-8自然段,寻找原因,在书上做上批注。

(1)是由于盲姑娘的懂音乐,是贝多芬的知音。

围绕“她激动地说:‘弹得多纯熟啊!感情多深哪!您,您就是贝多芬先生吧?’”展开讨论。

预设一:盲姑娘听出了弹奏的是贝多芬,她是贝多芬的知音。

师:盲姑娘看到过贝多芬吗?她听过贝多芬弹钢琴吗?(没有)那她又怎么能认定对方就是贝多芬呢?(她是从贝多芬的琴声中感觉到的。

)师:她没见过贝多芬,也从没听贝多芬弹过琴,却能从琴声中感觉到弹琴的就是贝多芬,可见她真可以称得上是贝多芬的——知音。

师:正因为遇到了知音,贝多芬才产生要为她弹奏第二首曲子的想法——创作的激情顿时而产生。

(2)还因为周围的环境,感染了贝多芬。

“一阵风把蜡烛吹灭了。

月光照进窗子来,茅屋里的一切好像披上了银纱,显得格外清幽。

”师:在这清幽的环境中,贝多芬是触景生情,灵感迸发,即兴创作了这首月光曲。

第22课《月光曲》教案教学导航【教材分析】这是一篇精读课文。

文中讲述了著名音乐家贝多芬因同情穷鞋匠兄妹而为他们弹琴,有感于盲姑娘对音乐的痴迷而即兴创作出《月光曲》的传奇故事。

作者借着这个美丽动人的故事,既表现了大音乐家贝多芬对贫苦人民的同情和热爱,又表现了他的丰富的想象力;同时也告诉人们,美好乐曲的产生不仅要依靠丰富的想象力,更依靠高尚而真挚的情感。

【教案思想】本着全面提高学生的语文素养的思想,我是这样设计的:本课14个生字。

第一课时完成生字、词语的教学,把课文读通、读顺,了解课文的大意,并完成课后第四题的练习。

第二课时围绕课后思考题,抓住贝多芬的言行举动及感情变化,体会《月光曲》的创作过程及内容。

有感情地朗读课文。

培养联想和想象能力。

【教学目标】1、了解贝多芬创作《月光曲》的经过。

2、体会作者现实与想象相结合的写作手法,培养学生的语言感悟力、想象力及音乐的鉴赏能力。

3、背诵课文第九自然段。

【教学重难点】1、理解贝多芬创作《月光曲》的经过及感情变化。

2、体会作者现实与想象相结合的写作手法。

【教学准备】《月光曲》的音乐、多媒体课件教学过程一、重温回顾,展示能力1、播放贝多芬的著名钢琴曲——《月光曲》。

2、上节课我们了解了贝多芬,了解了这首曲子背后的传说,现在听到的优美动听的曲子便是《月光曲》。

(板书:月光曲。

)这节课我们继续学习,感受月光曲的美妙意境。

二、品读文本,感悟精彩1、《月光曲》是一首非常动人心弦的天籁之音,让我们用心灵去倾听、感悟!和盲姑娘兄妹俩一同感受这优美的意境!那么,究竟是什么打动了贝多芬的心,让这位音乐家走进茅屋给盲姑娘弹钢琴曲呢?请同学们默读2-4自然段,找找原因。

学生汇报:(1)一天夜晚,他在幽静的小路上散步,听到断断续续的钢琴声从一所茅屋里传出来,弹的正是他的曲子。

(课件出示)断断续续是什么意思?读出来。

(2)课件出示兄妹对话。

A、姑娘“随便说说”,她真的是随便说说的吗?从这个词中你体会到了什么?B、男女生分角色朗读对话。

部编版小学语文教学资料,请参考使用!《月光曲》教学设计一、教材分析:这是一篇精读课文。

文中讲述了著名音乐家贝多芬因同情穷鞋匠兄妹而为他们弹琴,有感于盲姑娘对音乐的痴迷而即兴创作出《月光曲》的传奇故事。

作者借着这个美丽动人的故事,既表现了大音乐家贝多芬对贫苦人民的同情和热爱,又表现了他的丰富的想象力;同时也告诉人们,美好乐曲的产生不仅要依靠丰富的想象力,更依靠高尚而真挚的情感。

二、教学设计思想:本着全面提高学生的语文素养的思想,我是这样设计的:本课8个生字。

第一课时完成生字、词语的教学,把课文读通、读顺,了解课文的大意,并完成课后第四题的练习。

第二课时围绕课后思考题,抓住贝多芬的言行举动及感情变化,体会《月光曲》的创作过程及内容。

有感情地朗读课文。

培养联想和想象能力。

三、教学目标:a)有感情地朗读课文。

b)抓住贝多芬的言行举动及感情变化,体会《月光曲》的创作过程及内容。

培养联想和想象能力。

c)感受贝多芬同情热爱贫苦人民的思想感情。

四、教学重点、难点:1、理解贝多芬创作《月光曲》的经过及感情变化。

2、培养学生的联想和想象能力。

五、教学过程:第二课时(一、)音乐导入。

1、同学们,请听。

(播放乐曲《月光曲》)2、师:同学们,听过这首曲子吗?它叫“月光曲”,是德国著名作曲家贝多芬即兴创作的。

贝多芬被公认为世界上最伟大的音乐家,被世人尊称为“乐圣”。

关于这首曲子还流传着一个动人的故事呢。

(二、)请快速浏览课文一遍,想一想:这个故事先讲什么?接着讲什么?最后讲什么?(随机板书:贝多芬、走近茅屋、弹奏一曲、即兴创作)(三、)谈话激趣:1、贝多芬作为大音乐家,到各地演出还到小镇上演出,并且无偿为穷苦人盲姑娘弹奏,弹了一曲,又弹一曲《月光曲》,这第二次弹奏的曲子是不是贝多芬早已谱写好的?从哪些句子可以看出?(生:从“花了一夜功夫,把刚才弹的曲子……《月光曲》记录了下来。

”可以看出,他不是早已谱写好的。

)2、显然,贝多芬是在小茅屋里乘着兴致把曲子弹奏出来,而后追记的。

部编版小学语文六年级上册第22课《月光曲》优秀教学设计22《月光曲》教学设计教材简析:《月光曲》是部编教材六年级上册第七单元阅读课文。

文章意境优美。

讲述了德国著名音乐家贝多芬同情穷鞋匠兄妹而为他们弹琴,有感于盲姑娘对音乐的痴迷而即兴创作出《月光曲》的传奇故事。

作者借这个美丽而动人的传说故事,既表现了大音乐家贝多芬对穷苦人民的同情和热爱,又表现了他丰富的想象力和卓越的才华。

文章融传说、美景、深情于一炉,把读者带入到如梦似幻的美妙境界。

教学目标:1.正确、流利、有感情地朗读课文。

了解并简要概括贝多芬创作《月光曲》的经过。

2.品读课文,抓住重点词句体会贝多芬丰富的心理和情感,感受音乐家对穷人的同情和对音乐的热爱。

3.初步感受联想的表达作用,体会联想的魅力,并能应用于小练笔中。

教学重点:引导学生领悟《月光曲》所表现的景象及贝多芬创作过程中人物的情感的变化。

教学难点:文章并没有直接描写《月光曲》的琴声、节奏及旋律,而是通过皮鞋匠听音乐时的联想表现出来的,这对于学生特别是农村学生来说,是一个难点。

教具准备:课件教学流程:一、复习导入——-为何弹曲。

1.复习导入:通过上节课的学习,不知大家还记不记得贝多芬为什么要给盲姑娘弹奏曲子呢?2.教师板书。

抱同情贝多芬曾说过:“我的音乐只应当为穷苦人造福。

如果我做到了这一点,该是多么幸福。

”今天就让我们继续走进贝多芬,去看看他是如何践行自己的诺言,让自己做一个幸福的人的。

二、聚焦对话——遇到知音。

出示问题:请大家带着这个问题自由朗读第6、7自然段,思考贝多芬为什么要给兄妹俩弹第二支曲子?1、聚焦句子:盲姑娘听得入了神,一曲弹完,她激动的说:“弹得多纯熟啊!感情多深啊!您,您就是贝多芬先生吧?”(1)出示句子读第六七自然段。

分角色朗读。

问:为什么贝多芬还要给盲姑娘再弹一曲呢?(学生自由回答)(2)通过“纯熟”“深”词语理解知音。

(3)盲姑娘此时的心情是怎样的?(激动)为什么这么激动?(4)让我们一起走进盲姑娘,感受她那激动的内心,咱们一起来读一读。

部编版小学语文教学资料,请参考使用!《月光曲》教学设计学习目标知识与技能:1.认识贝多芬,记住本课的生字新词。

2.了解贝多芬创作《月光曲》的经过。

3.培养学生的语言感悟力、想象力及音乐的鉴赏能力。

过程与方法:1.以朗读法感受了解《月光曲》的来历及文章的内涵。

2.用讨论、探究的方法感受盲姑娘热爱音乐、懂音乐的心,以及贝多芬那善于倾听、易感的心灵。

情感态度价值观:感受贝多芬善良美好、博大高尚的情怀,体会音乐艺术的魅力。

学情分析六年级学生在语言积累、阅读能力上已有一定水准,但受限于经济文化条件,孩子们眼界尚不开阔,文化风俗、地理人情了解博度不够,而阅读习惯(方法)、独立阅读、个性阅读这些方面尚不成熟,仍待加强,因此教学本文,须借助一些媒体资源,丰富学生对藏戏的文化内涵的感受和把握,以期达到对文本的深层理解。

学习重点重点:理解贝多芬创作《月光曲》的经过及感情变化。

学习难点难点:明白自然环境对贝多芬灵感迸发的作用。

教学时数:一课时教学准备:百多芬个人资料简介(百度)《月光曲》音乐二胡名曲《二泉映月》《命运交响曲》教学过程一、【情景导入,激发兴趣】1、播放二胡名曲《二泉映月》,引导学生谈感受,点燃学生思维的火花,引领他们步入音乐艺术的天地。

2、今天就让我们走进这个善良、高贵而又倔强的灵魂,走进贝多芬,去认识他是怎样创作《月光曲》的。

板书课题。

3、你对百多芬有多少了解呢?学生根据搜集材料进行汇报。

教师显示贝多芬资料:(百度搜索)二、【熟读感知,唤起情感】1、在多媒体《月光曲》的伴奏下,教师有感情范读课文。

(插入音乐伴奏)2、学生充满激情朗读两遍。

教师作出如下要求:活动的任务是涵咏品味、激发想象、体悟情感,也就是也就是反复朗读,沉潜其中,得到真悟。

要求学生在听读中标记重点字词,勾画感受最深的句子,记下阅读中的困惑,以备交流。

3、多媒体显示:1.须记住的字词。

(教师圈划重点、男鞋生字词语)传说幽静断断续续陌生水天相连恬静陶醉入场券粼粼2.完成句子,表达自己的阅读感受。

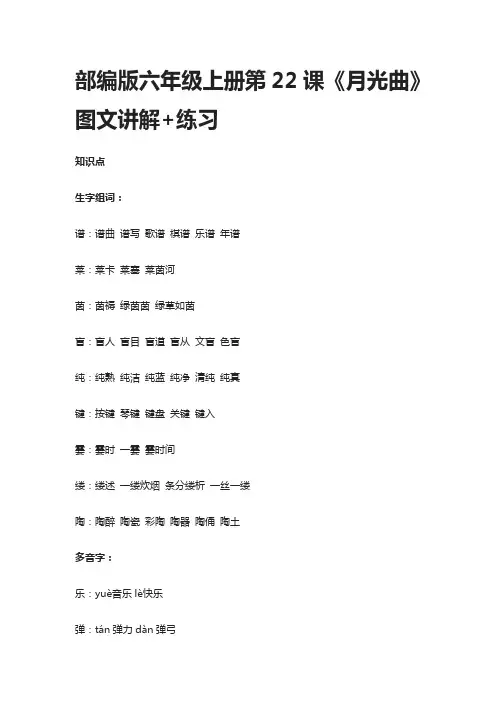

部编版六年级上册第22课《月光曲》图文讲解+练习知识点生字组词:谱:谱曲谱写歌谱棋谱乐谱年谱莱:莱卡莱塞莱茵河茵:茵褥绿茵茵绿草如茵盲:盲人盲目盲道盲从文盲色盲纯:纯熟纯洁纯蓝纯净清纯纯真键:按键琴键键盘关键键入霎:霎时一霎霎时间缕:缕述一缕炊烟条分缕析一丝一缕陶:陶醉陶瓷彩陶陶器陶俑陶土多音字:乐:yuè音乐lè快乐弹:tán弹力dàn弹弓形近字:键(键盘)健(健康)霎(霎时)雾(云雾)陶(陶瓷)淘(淘气)词语解释:幽静:寂静。

断断续续:时而中断,时而继续。

文中指琴声不连贯。

清秀:美丽而不俗气。

纯熟:很熟练。

清幽:(风景)秀丽而幽静。

微波粼粼:微小的波浪闪闪发光。

恬静:安静;宁静。

陶醉:很满意地沉浸在某种境界或思想活动中。

记录:把听到的话或发生的事写下来。

反义词:幽静——喧闹微弱——强烈陌生——熟悉纯熟——生疏断断续续——接连不断近义词:著名——闻名清秀——秀丽激动——兴奋纯熟——熟练恬静——安静照耀——照射陶醉——沉醉词语搭配:(幽静)的小路(清幽)的月光(美妙)的琴声(波涛汹涌)的大海课文主题:本文讲述了德国著名音乐家贝多芬即兴创作《月光曲》的故事,表现了贝多芬对穷苦人民的同情和热爱,以及他丰富的想象力和卓越的才华。

同时也告诉人们,美妙乐曲的创作不仅要依靠丰富的想象力,更源于高尚而真挚的情感。

课内问题:1、说一说这篇课文的主要内容。

答:这篇课文讲述了德国著名音乐家贝多芬因同情穷鞋匠兄妹俩而为他们弹琴,有感于盲姑娘对音乐的痴迷而即兴创作出《月光曲》的传奇故事。

2、体会贝多芬和兄妹俩的品格。

答:贝多芬:同情劳苦大众,具有音乐天赋和卓越才华。

兄妹俩:虽然生活艰苦,但热爱音乐,对生活充满乐观态度;相互关心、体贴.感情深厚。

3、贝多芬为什么弹琴给盲姑娘听?答:因为贝多芬听到茅屋里传出自己的钢琴曲,又听到兄妹俩的谈话,他为他们生活在穷苦中却仍热爱音乐、追求艺术所感动,所以要弹琴给盲姑娘听。

部编版小学语文教学资料,请参考使用!《月光曲》第二课时教学设计一、教学目标1.正确流利地朗读课文。

在阅读理解的基础上,有感情地朗读文中的关键语段,了解贝多芬创作《月光曲》的经过。

2.品读课文,从贝多芬的言行中体会他丰富的心理和情感,感受音乐家对穷人的同情和对音乐的热爱。

从而培养学生热爱人民的思想感情,并对学生进行美的教育。

3.体会写实和联想相结合的写法,初步学习在写实的过程中,展开适当的联想,发展学生的想象力和逻辑思维的能力。

二、教学重点、难点品读课文,从贝多芬的言行中体会他丰富的心理和情感,感受音乐家对穷人的同情和对音乐的热爱。

三、教学准备多媒体课件四、教学过程(一)复习导入课题。

师:同学们,通过上节课的学习,我们认识了一位德国著名作曲家贝多芬(出示头像),还知道了他创作的《月光曲》有一个美丽的传说,那这个传说告诉我们《月光曲》是在怎样的情境下创作出来的呢?让我们今天继续来学习这篇课文。

(出示课题)一起读课题。

(提前板书月光曲盲姑娘兄妹俩贝多芬)(二)学习创作过程1.学习第2至7自然段师:同学们,通过上节课的学习我们还知道了贝多芬为盲姑娘弹了几首曲子呢?(两首)那贝多芬为什么为盲姑娘弹了一曲又一曲呢?(出示课件)请同学们自由默读课文第2至第7自然段,画出有关句子体会,把体会批注在旁边。

(1)交流感受贝多芬为什么为盲姑娘弹第一首曲子师:好,同学们,谁来说说贝多芬为什么为盲姑娘弹第一首曲子?(听到兄妹俩的谈话)师:他们都说了什么?画出他们的对话。

(出示对话)师:老师想请两位同学来读一读兄妹俩的对话(一位男同学和一位女同学),其他同学认真听他们的对话,并想一想你从中体会到了什么?谁来?(生读)师:听完兄妹俩的对话,谁来说说你的体会?一位姑娘说:“这首曲子多难弹啊!我只听别人弹过几遍,总是记不住该怎样弹。

要是能听一听贝多芬自己是怎样弹的,那有多好啊!”交流:从这句话中你感受到什么?(盲姑娘热爱音乐)(板书热爱音乐)一位男的说:“是啊,可是音乐会的入场券太贵了,咱们又太穷了。

22.《月光曲》第二课时教学设计【课文内容分析】《月光曲》是一篇意境优美的课文,讲述了音乐家贝多芬因同情穷鞋匠兄妹而为他们弹琴,有感于盲姑娘对音乐的痴迷而即兴创作出《月光曲》的传奇故事。

故事告诉我们:美妙的乐曲不仅要靠高超的技艺,更源于高尚而真实的情感。

课文有两条线索,一条是关于创作的线索:贝多芬小路散步——走进茅屋弹奏一曲——创作《月光曲》——记录曲谱;另一条则是关于他心境变化的线索:散步时被琴声触动——走近茅屋被谈话声感动——感受到盲姑娘对音乐的热爱和天赋,非常激动——有了创作的灵感。

阅读时,两条线索的融会贯通,会让人感受到艺术和人格之美。

课文虽然用故事介绍了《月光曲》的创作过程,但是事件的背后情感极浓,文中所流露出的兄妹之间的手足亲情、盲姑娘对音乐的热情和音乐家博大高尚的情怀都令人感动。

课后第一题这样问:“说说贝多芬为什么弹琴给盲姑娘听,为什么弹完一曲又弹一曲。

”文中盲兄妹俩、贝多芬和哥哥、贝多芬和盲姑娘的三轮对话揭示了这个原因,也推动着故事的发展。

对于《月光曲》的内容及意境,作者没有直接描写,而是将曲调的变化巧妙地融进了皮鞋匠兄妹的联想和想象中。

本文所在的单元语文要素是“借助语言文字展开想象,体会艺术之美”,课后也要求“想象描绘的画面,感受乐曲的美妙”。

所以本课的训练重点是利用兄妹俩的联想,感受乐曲之美妙。

关于乐曲变化的三幅美丽的画面,既让我们进入了乐曲描述的美妙境界,也为学生借助语言文字展开想象提供了依托。

【课时目标】1.了解贝多芬创作《月光曲》的经过,体会他在创作过程中的情感变化,感受他对兄妹俩的同情和关爱。

2.能想象第九自然段描绘的画面,感受乐曲的美妙,并积累背诵。

【教学重难点】1.能说出贝多芬弹琴给盲姑娘听,弹完一曲又弹一曲的原因。

2.能想象第9自然段描绘的画面,感受乐曲的美妙。

第二课时【课前交流】师:上课前,我们先来轻松一下玩个游戏。

(出示:字母O)看到这个字母你能联想到什么?(出示一个词语:月亮)加大难度了,看到这个词语,你的脑海里浮现了什么画面?(播放一段音乐)听到这段音乐又想到什么情景?师小结:看来一个字母、一个词语、一段音乐,都能让我们产生丰富的联想。

部编版小学语文教学资料,请参考使用!《月光曲》教案设计一、教学目标:1.掌握本课8个生字,能掌握“谱写、蜡烛、清幽”等生词;正确流利有感情地朗读课文,了解贝多芬创作《月光曲》的经过;背诵第九自然段。

2.学生通过朗读感悟、合作探究等方法,学习作者在写实中融入想象的手法,品味文章关键的字、词、句。

3.体会文中传达出的贝多芬音乐的魅力,感受贝多芬对穷苦劳动人民的关怀,进而培养爱祖国爱人民的情感。

二、教学重点:品味文章的优美语言,理解文中关键词句的含义。

三、教学难点:体会贝多芬对穷苦劳动人民的关怀,感受爱祖国爱人民的情感。

四、课时安排:1课时五、课前准备:课件教学过程(一)创设情境,导入新课在导入部分,通过多媒体设备播放贝多芬的名曲《月光曲》,让学生沉浸在钢琴曲美好的氛围之中。

(二)初读课文,整体感知1.初读课文,解决生字词。

(屏幕出示生字词,指名学生读,教师范读,为同学正音)2.学生朗读课文用自己的话概括课文内容,思考:《月光曲》是如何谱成的?明确:贝多芬为盲姑娘弹奏两首曲子,第二首是在贝多芬有感于盲姑娘是自己的知音的情况下,即兴创作的,遂成《月光曲》。

3.播放《月光曲》,让学生结合课文谈自己的感受。

明确:鼓励学生大胆发言,自由谈感受。

(三)以句带篇,深入研读1.赏析重点句子(1)一个姑娘说:“这首曲子多难弹啊!我只听别人弹过几遍,总是记不住该怎样弹,要是能听一听贝多芬自己是怎样弹的,那有多好啊!”一个男的说:“是啊,可是音乐会的入场券太贵了,咱们又太穷。

”姑娘说:“哥哥,你别难过,我不过随便说说罢了。

”明确:这段文字是语言描写,用兄妹之间的对话,生动传神地表现出兄妹俩相依为命的真情,同时,也表现了妹妹的善解人意以及对音乐的热爱,为后文写贝多芬两次为她弹奏奠定了基础。

(2)盲姑娘听得入了神,一曲完了,她激动地说:“谈得多纯熟啊!感情多深哪!您,您就是贝多芬先生吧?”贝多芬没有回答,他问盲姑娘:“您爱听吗?我再给您谈一首吧。

部编版语文六年级上册月光曲公开课教案(精选3篇)〖部编版语文六年级上册月光曲公开课教案第【1】篇〗【学习目标】1、学会本课14个生字,能正确读写下列词语:幽静、入场券、蜡烛、纯熟、琴键、微波粼粼、霎时、一缕、汹涌、记录,小学语文第八册教案 -月光曲。

2、有感情地朗读课文,背诵课文最后三个自然段。

3、抓住贝多芬的言行举动及感情变化,体会《月光曲》的创作过程及内容。

培养联想和想象的能力。

4、感受贝多芬同情热爱贫苦人民的思想情怀。

【学习重点】使学生了解贝多芬是怎样创作出《月光曲》的,以及在创作过程中思想感情的变化。

【学习难点】贝多芬感情变化的原因。

【教学准备】生字词卡片、多媒体课件【教学时间】两课时。

【教学过程】第一课时一、检查预习(从课文结尾入手)。

1、(《月光曲》音乐起)齐读课题:“曲”是什么意思?2、从课文中你结识了谁?贝多芬是什么人?你怎么知道他著名的?(相机教学1)3、课文写了他谱写《月光曲》,那课文中还有哪一段和他创作《月光曲》没有关系?(相机教学最后一小节)4、过渡:一个曲子为什么这么着急,贝多芬为什么要“飞奔”回客店,还要连夜写下来?二、直奔重点,体会乐曲的意境。

1、文章题目是《月光曲》,主要写的也是贝多芬创作《月光曲》的经过,我备课时读了半天,你们刚才也说了不少,可是,文章交没有写《月光曲》这首曲子的琴声、节奏和旋律,这《月光曲》在哪儿呢?2、出示9:(指名读课文)(1)这段写了什么?(大海和月光的变化)那怎么说是《月光曲》呢?(2)引导学生理解月光、大海变化的内容,通过朗读来体会,并在熟读的基础上练习背诵。

(相机出示课件)月亮升起微波粼粼月亮升高风卷巨浪月光照耀波涛汹涌(3)分清事物与联想:这些景象真的在茅屋外面发生了吗?(是联想)是谁的联想?(读课文9末)他们这种联想是怎么产生的呢?(4)教师小结:这些月光和海面的变化,是贝多芬演奏《月光曲》时所引起的兄妹俩的联想,小学四年级语文教案《小学语文第八册教案-月光曲》。

小学语文部编六年级上册第22课《月光曲》优秀教学设计《月光曲》第一课时教材解读:《月光曲》一文讲述了德国著名音乐家贝多芬因同情穷鞋匠兄妹而为他们弹琴,又因为盲故娘对音乐的热爱而即兴创作《月光曲》的传奇故事。

故事因贝多芬卓越的才华以及他对穷苦人的同情而流传甚广。

它告诉我们:美好的乐曲不仅要靠高超的技艺,更源于高尚而真挚的情感。

本课的训练重点首先侧重于利用兄妹俩的联想,体会月光之美,感受《月光曲》之美。

贝多芬伴随着清幽的月色开始创作乐曲这一部分,课文没有用文字表现旋律的变化,而是将曲调的变化巧妙地融入了穷鞋匠兄妹的联想中。

教学目标:1.正确、流利、有感情地朗读课文,背诵第九自然段。

2.学习掌握9个生字,理解“恬静、陶醉”等词语在课文中的意思。

3.学会背诵的方法,想象课文描绘的画面,感受音乐的美妙,获得初步的审美体验。

教学重难点:学会背诵的方法,熟读直至背诵第九自然段,感受音乐的美妙教学课时:第一课时第一板块俯瞰全文,检测疏通文意一、课始检测,以学定教1.当堂检测生字,分析易错字形听写词语(在听写本上完成):传说、谱写、盲姑娘、纯熟、琴键、一缕、陶醉相机提示:“盲”字下面是“目”,表示眼睛,不要写成“日”;而“键”字笔顺要规范,“键”是左右结构,最后才写“建字底”,要注意穿插避让。

2.反馈课前词语,视频助解“恬静”A.肃静B.恬静C.寂静D.平静(1)山谷里一片(),偶尔可以看见一群归鸟从云岭掠过。

(2)哀悼仪式开始了,烈士墓前一片()。

(3)看到她()的面孔,内心的一切烦恼都忘却了。

(4)听了鲁迅先生的话后,他的心情久久不能()。

出示大数据显示检测情况,结合“秒懂百科”理解“恬静”一词。

3.结合课前质疑,问题巧引思辨师:这篇课文反复提到的一个主人公,他就是贝多芬,是德国著名音乐家,被尊称为“乐圣”。

这样的一位音乐大师却给盲姑娘连续弹了两首曲子。

在课前检测二中,同学们纷纷写下了自己的疑惑张老师发现了一个非常有意思的问题——这个晚上,贝多芬为盲人姑娘弹的两首曲子,有什么相同点和不同点呢?现在就请四人小组一边选择自己喜欢的方式自读课文,一边交流这个问题吧。

1 / 7 22《月光曲》教学设计 设计说明: 《语文课程标准》强调:以读代讲,以读促讲。本文是一篇融知识、情感、情境于一体的文章,德国著名音乐家贝多芬因同情穷鞋匠兄妹而为他们弹琴,有感于盲姑娘对音乐的痴迷而即兴创作出《月光曲》。《月光曲》这篇文章语句优美,感情真挚,意境深远。课文所记叙的故事,时间久远,地点有别,加之语文课上谈音乐,教学起来比较困难。因此,本课教学设计,不仅要抓住按事情发展顺序叙述这一条明线,还要紧紧抓住因事情发展引起人物感情变化的这条暗线。每一个教学环节,每一个教学步骤,始终紧扣行文线索,引导学生理解课文内容,进而明白作者写这篇文章的目的是赞美贝多芬热爱人民,为人民而创作的品质,让学生掌握主题。同时,《月光曲》这篇课文在写作上除了对景物的描写比较生动细致之外,“实”“虚”结合,即由实在的事物引起联想。因此,教学内容的同时,采用具体事例、体会运用相结合的方式,让学生感知写作方式。 课前准备: 教师准备:多媒体课件。 学生准备:1.读课文,并理解课文中的词语。 2.按课后要求预习课文。 3.查找资料,了解贝多芬的情况。 课时安排: 2课时。 教学过程: 第一课时 一、借助音乐,导入新课 1.导入:(课件播放《月光曲》片段)这是德国伟大的音乐家贝多芬创作的《月光曲》。(板书课文题目) 2.课件出示贝多芬的图像,学生交流课前搜集的关于贝多芬的资料,教师相 2 / 7

机补充:贝多芬,德国作曲家、钢琴家。维也纳古典乐派代表人物之一,对世界音乐的发展起到了举足轻重的作用,被尊称为“乐圣”。贝多芬生活道路非常坎坷,28岁时听力开始减弱,晚年失聪,只能通过书写跟人交谈。他以坚强的意志克服了重重困难,一生创作了许多不朽的作品,如广为流传的交响乐《英雄》《命运》《田园》《合唱》。 3.过渡:这篇课文记叙的就是贝多芬谱写这首钢琴曲的故事,让我们一起走进课文,了解一下吧。 设计意图:通过对音乐的初步感知,让学生聆听这首乐曲,激发学生阅读的兴趣。 二、自学字词,梳理内容 1.课件出示自学要求,学生展开小组学习。 (1)自学生字,对容易读错的字音、容易写错的字形做标记。然后和小组同学交流,提醒同学读字音、写字形时注意的事项。 (2)出示词语表中的词语,指导学生联系上下文或者利用工具书理解词语的意思。 谱写 钢琴 幽静 断断续续 茅屋 烛光 失明 纯熟 清幽 琴键 景象 陶醉 (3)轻声读课文,把课文读正确,读通顺,针对不理解的内容做标记。然后与同学交流质疑,同学能解决的,要认真倾听同学的想法。 2.汇报交流: (1)指名朗读课文,检查生字的读音。随机正音:“纯”是翘舌音,读chún,不读cún;“缕”读lǚ,不读liǔ。 (2)你在读课文的过程中有什么收获?了解了哪些内容?还有哪些不理解之处? (3)在学生汇报读书收获的过程中相机指导学生,使学生明确:贝多芬弹了几首曲子?哪首是《月光曲》? (4)梳理学生的质疑,将有价值,学生不能独立解决的问题显示在大屏幕上。 3 / 7

3.学生带着大屏幕上的问题再次读书,在读书的过程中作好批注。高年级阅读的重要方法。 设计意图:虽为第三学段,但字词教学仍不可偏废,特别是一些多音字的发音尤为重要,在这里通过课文的朗读,及时纠正一些字音仍有必要。在自学中,通过初读感知,对整篇课文有了初步的认识,为研读课文做好准备。 三、课堂小结,布置作业 1.小结:夜深人静,从茅屋里传出了断断续续的琴声,引起了贝多芬的注意。于是,他走进茅屋,看到弹琴的竟是个盲姑娘,他的心情非常激动,决定为盲姑娘弹一曲。一曲弹完,盲姑娘热情地赞美他的演奏,并且听出他就是贝多芬,贝多芬感到自己遇上了知音,决定为盲姑娘再弹一曲。著名的《月光曲》就是在这种情况下创作出来的。 2.布置作业:请利用网络查找《月光曲》,闭目倾听,说一说你的头脑中出现了怎样的画面。 设计意图:利用音乐在学生眼前呈现出一个画面,紧接着启发想象,使画面更清晰,使学生在感情上接近课文。 第二课时 一、直接入课,整体感知 1.(板书课文题目)导入:今天我们要学的课文《月光曲》是贝多芬创作的一首著名的钢琴奏鸣曲。 2.引发交流:《月光曲》是怎样创作出来的呢?请你根据课前搜集的资料或者根据课文内容说一说。 3.过渡:下面我们就一起走进课文,一起感受贝多芬创作《月光曲》的经过吧! 设计意图:《语文课程标准》很重视对学生搜集和处理信息的能力的培养。在教学中可以浅显地告诉学生:读懂你的信息资料,试着用你自己的话表达出来,还可以谈谈你的想法。长此以往,学生就会有意识地学会加工和表达自己的信息资料了。 二、理清层次,概括内容 4 / 7

1.指名分段朗读课文,思考:课文主要写了什么?(课文主要记叙了德国著名音乐家贝多芬谱写《月光曲》的传说。) 2.引发质疑:课文为什么用“传说”呢?(“传说”是在民间流传的故事,不一定确有其事,但从这传说故事中我们能感受到音乐家贝多芬同情劳动人民的思想感情。) 3.讨论交流:请你默读课文,将课文分成两个部分,并尝试说一说每一部分的主要意思。 第一部分(第1自然段):简要交代了著名的钢琴曲——《月光曲》是德国音乐家贝多芬谱写的。 第二部分(第2~10自然段):详细记述了贝多芬创作《月光曲》的过程。 设计意图:能否正确归纳、概括文章的主要内容,是考查学生是否读懂文章,评价其阅读理解水平高低的标准。这里不仅要教会学生理清文章内容的层次,还要让学生能够概括每一部分的主要内容,也为下面归纳《月光曲》的创作经过做铺垫。 三、深入学文,体会情感 (一)贝多芬弹奏第一首曲子。 1.指名朗读贝多芬弹奏第一首曲子的部分,引发想象:根据故事的发展,莱茵河边上的小镇上除了一轮明月、莱茵河、小路、在小路上散步的贝多芬外,还应该有什么?说说贝多芬为什么弹琴给盲姑娘听。 2.小结:这儿离热闹的地方比较远,又给人美的感觉,这样的环境就叫“幽静”。我们可以说“这儿多么幽静啊”,可以说这儿的小路是“幽静的小路”。 3.说话训练:贝多芬在幽静的小路上散步,他听到断断续续的钢琴声从一所茅屋里传出来,你猜贝多芬走在这僻静的小镇上,听到有人在弹他的曲子,他会怎么想? 贝多芬听到了_______________,他想______________________________。 4.过渡:贝多芬正是这样想的。所以他走近茅屋,后来还走进了茅屋。 5.思考交流:贝多芬为什么要走进茅屋呢?(他听到了一个姑娘和一个男人的对话后,走进了茅屋。) 5 / 7

6.学生分角色朗读兄妹俩的对话,并根据说话的内容,加上适当的提示语,想象他们说话的神情、语气。 (1)对话练习: 一个男的( )地说:“是呀,可是音乐会的入场券太贵了,咱们又太穷。” 姑娘( )地说:“哥哥,你别难过,我不过随便说说罢了。” (2)指两名学生说。 7.教师相机采访扮演姑娘的同学:你的这句话真的是随便说的吗?如果不是,那你为什么说“随便说说”呢? 8.小结:“随便说说”说明了这个十六七岁的盲姑娘对哥哥的体谅和理解,她对自己说的那句话感到不安和后悔。这体现出盲姑娘是一个多么懂事、多么体贴的人啊! 9.想象画面:贝多芬进了屋,看到的什么情景使他同情、感动?指导学生根据课文内容想象兄妹俩的生活境遇,再练习朗读。 10.引导学生体会贝多芬此时的情感,再分角色朗读第5、6自然段的对话。 (二)贝多芬弹奏第二首曲子。 1.引发交流:贝多芬看到盲姑娘听到他的曲子是这样的兴奋,这样的喜悦,贝多芬心里是怎么想的? 2.继续交流:于是,贝多芬又给她弹了一曲,这首曲子就是《月光曲》。这首曲子是贝多芬早已谱写好的,还是趁着兴致弹出来的?从哪句话可以看出来?(他飞奔回客店,花了一夜工夫,把刚才弹的曲子——《月光曲》记录了下来。) 3.批注读书:贝多芬是在怎样的环境中创作出这样一首世界著名的乐曲的?请你圈出有关语句,并批注你读课文后的感悟。 4.教师配乐诵读“一阵风把蜡烛吹灭了……按起了琴键”这一部分,学生闭目想象:月光是怎样的?茅屋里是什么情景?屋子里人物的形象怎么样?然后用自己的语言描绘一下自己眼前出现的图画。 5.交流:月光是这样的清幽,盲姑娘却看不见。可贝多芬的琴声给穷兄妹带来了无限的联想。那么他们听着听着,眼前出现了几幅画面?(三幅画面) 6 / 7

(1)第一幅画面:月亮升起来了。 看,月亮升起来了。月亮在哪儿?海面怎样?(随机理解“微波粼粼、洒满”的意思。)这时的贝多芬是怎样弹琴的?(贝多芬可能是轻轻地按着琴键,节奏也比较慢。) (2)第二幅画面:月亮越升越高。 贝多芬继续弹着,月亮也越升越高了。皮鞋匠静静地听着,他又仿佛看到了什么?“微云”是怎么样的云?这时贝多芬的琴声,是怎样的? (3)第三幅画面:忽然,海面上刮起了大风,卷起了巨浪。 皮鞋匠听着听着,觉得海上刮起了大风,卷起了巨浪,这情境可以用哪个词来形容?(波涛汹涌)波涛汹涌的大海上有没有月光?从哪儿可以看出来?想一想皮鞋匠听了琴声,仿佛觉得大海卷起了巨浪,这时贝多芬在怎样弹琴,琴声怎样。(贝多芬越弹越激动,身子也可能摇摆起来,节奏也越来越快。) 6.小结:贝多芬的琴声把皮鞋匠带到了海边。这儿,有平静的大海,有波涛汹涌的大海;有柔和的美,也有壮阔的美。但无论是平静的大海,还是波涛汹涌的大海,都有月光照耀。这是多么美好、光明的景象,又是多么宽阔、自由的天地呀! 7.导读:皮鞋匠所联想到的,盲姑娘有没有想到和看到呢?有感情地朗读相关语句。 设计意图:这一环节的教学主要是抓住重点词句进行理解,从而锻炼了学生的朗读、想象说话等能力,也进一步让学生感受到《月光曲》所表达的意境,体会到语言文字的优美,从而丰富了学生的语言积累。 四、整体感悟,总结全文 1.过渡:《月光曲》那美妙的旋律让兄妹俩深深“陶醉”了,“等他们醒过神来,贝多芬早已离开了茅屋”。贝多芬悄然而至,悄然离去,给兄妹俩带来一片温馨的人间之爱和一次美妙的艺术享受,他也给自己带来了一次意外的创作收获。(引导齐读最后一个自然段。) 2.启发想象:当贝多芬走后,盲姑娘和他的哥哥会说些什么呢?请将你想象到的用对话的形式写一写。