王蒙与伍尔夫的意识流小说差异性比较

- 格式:doc

- 大小:19.50 KB

- 文档页数:4

【现代文学】王蒙的意识流小说有哪些

王蒙的意识流小说:

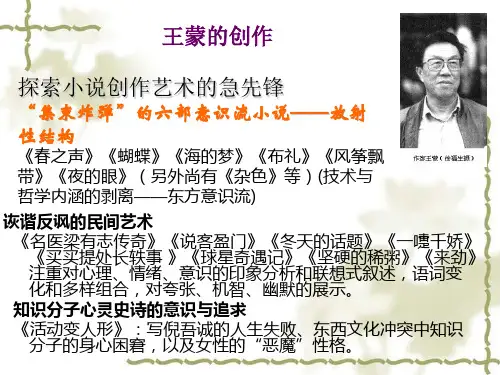

1.“集束手榴弹”的六篇小说(即中篇《布礼》《蝴蝶》,短篇《春之声》《夜的眼》《海的梦》和《风筝飘带》)。

2.《春之声》是20世纪80年代率先运用“意识流”手法写成的小说。

《春之声》摒弃了传统小说的叙述模式,运用了以人物为中心的放射状结构。

出国考察归来的工程物理学家岳之峰在春节回乡途中,身处闷罐车厢,“意识”流动。

其所见、所闻、所思、所感,反映了新旧交替时代色彩斑斓的社会生活,传达出“春的旋律”,表现了新时期新转机的主题。

小说的主题是“歌唱生活中的新转机”,但不重塑造人物性格,不重故事情节叙述,不按正常时空顺序。

他借鉴了西方的“意识流”手法,但又不是西方纯粹的“意识流”。

小说采用的“放射性”结构有一个端点,就是坐在闷罐车厢这一特殊环境中主人公的心灵世界。

小说主要写时空切换中,外界世界作用于主人公内心所引起的联想和心理状态,并以此来表现主题。

王蒙的意识流小说还是“中国式的意识流小说”,即其逻辑关系较为清楚,有机可寻,而不是天马行空,无拘无束。

他的象征手法的运用,如以新的火车头与旧的车厢喻新旧之关系,也具有鲜明的时代特色。

王蒙小说研究1、王蒙1955年发表第一篇小说《小豆》,1956年以一篇干预生活的作品《组织部新来的年轻人》轰动文坛,长篇小说《青春万岁、活动变人形、恋爱的季节、失态的季节、踌躇的季节》,以1978年为界,小说创作分为两个阶段:青春+革命的作品:第一类以《青春万岁》为代表,其中包括短篇小说《小豆、春节》等作品;第二类作品以《组织部新来的年轻人》为代表,其中包括复出后创作的《最宝贵的、悠悠寸草心》等作品。

他认为自己创作的真正起步是从1979年发表了中篇小说《布礼》之后,《布礼》是王蒙探索小说的第一篇作品,80年代初期文坛出现王蒙热。

2、王蒙艺术主张变化:(1)关于文学的社会功能,青年时对文学干预生活说法是极力推崇的,《组织部新来的年轻人》是这一理论的具体实践,后来认为文学的功能只能干预人的心灵,它的作用只有通过长期的潜移默化过程之后才能显示出来。

(2)关于文学的描写对象,比较注重通过情节来表现深刻的社会内容、表现自己鲜明的倾向性,到注重写人的厂家、情绪、心理等,这是对现实主义创作原则的拓展。

(3)关于文学的表现手法,反对将创作手法单一化、阶级化,文学表现手法应丰富多样。

3、王蒙小说的表现手法(1)内心独白,自由联想:摒弃传统手法的呆板和简单,从西方现代派那里拿来了随意性和复杂性,如《杂色》曹千里与老与的对话;自由联想打破客观的时空界限,根据主人公心理活动重新组合,如《春之声》由主人公岳之峰的自由联想组合而成,全篇没有什么故事情节,坐在火车里随车身的晃动蜂拥而来的各种联想。

(2)多重的结构形态:1978年之前王蒙的小说基本上使用的是单线型结构,复出后《布礼》打破客观时空界限,按照主人公心理时间重新组合,使过去、现在、内心、外界、欢乐、悲伤、阳光、黑夜相互迭替交错而又呈姿色,产生出了让人意想不到的艺术效果,这是一种多线型的结构(心理结构或任意结构)。

《杂色》是双层次的复线结构:一条是对主人公曹千里革命历程的现实主义的描写,一条是对那匹杂色老马壮心不已的象征主义的渲染。

J I A N G S U U N I V E R S I T Y 题目:王蒙意识流小说研究综述所属学院:文法学院专业班级:文秘1102班姓名:徐飞燕学号:31110030252014 年 6 月王蒙意识流小说研究综述上个世纪70年代80年代初,有着“故国八千里,风雨三十年”的特殊经历的王蒙,在新疆伊犁度过了16年的几乎和文化隔绝的生活之后,重新执笔,写下了一系列被称为“集束手榴弹”的意识流小说,受到了文坛和评论者的高度关注。

从对意识流手法的争论到挖掘这些作品的艺术真实性,从小说语言特色的探究到作家创作观念的深入挖掘,无不显现出其意识流小说独特的思想和艺术魅力。

现将主要学术观点综述如下:一、对王蒙意识流手法的研究早期对王蒙意识流小说的研究主要是对意识流的艺术手法进行具体分析,阐述其意识流手法的创新和突破的意义。

陆贵山的《谈王蒙小说创作的创新》中提出王蒙小说的意识流手法是各种艺术因素的复杂的集合体,是各种艺术成分的融铸和凝聚。

方顺景在《创造新的艺术世界》一文中具体分析了王蒙在小说中如何汲取和运用西方现代派意识流手法,认为王蒙小说注重探索人物的心理,抒写人物的内心生活,但同时又重视抒写外界的物质环境和人物行为。

郑波光的《王蒙艺术追求初探》进一步从不同的侧面高度评价了王蒙小说的意识流手法,同时又指出王蒙的“意识流既是对西方意识流的借鉴,也是对中国传统文学的心理描写的继承,它剔除了西方意识流的阴暗的、消极的、直觉的因素”。

不过早期人们对于王蒙意识流手法的探索和试验的争论肯定的多,否定的少,大多数评论者对王蒙的意识流手法都持肯定态度,认为意识流小说是对传统小说写作方式的一个突破,是新时期文学走向开放自由的先声。

当然也有人持不同意见,比如蓝田玉虽然承认王蒙在标新立异方面的成绩,但是也认为其作品立意难懂,读来如湖中击水捞月。

新世纪以来,评论者继续探讨其意识流小说的创作手法,但是比以前更为深刻和深入,既有对意识流方法本身的研究,也有从王蒙的思想观念出发挖掘意识流手法的成因。

王蒙意识流小说的特征作者:汪双英来源:《新闻爱好者》2011年第12期意识流小说是西方现代主义文学流派的重要组成部分之一,兴起于西方,发端于英国,上世纪20~40年代,以美国为中心,盛行于西方各国。

意识流概念从论及关于人的意识活动特点,即人的意识是一个流动不息的过程,发展到文学中的小说创作领域时,已是专指文学创作中的“意识流小说”。

它以表现人类的意识流动,展示恍惚迷离的心灵世界为主要内容和方式,也就是说意识流能够反映人的心灵真实和心理现实,因而又被称作心理小说或心理现实主义,也有人称之为心理学残余。

在不同作家的共同努力下,意识流小说在创作上逐渐形成为广大评论家所认同的三大艺术特征,即内心独白、自由联想的语言形式;时空跳跃的叙事结构;音乐化、蒙太奇的表现技巧。

著名作家王蒙是我国大陆较早受到西方意识流小说影响的重要作家之一。

“故国八千里,风雨三十年”,王蒙是“同代人中最富于艺术探索精神的作家之一,特殊的经历熔铸成他特别的文体”。

①1979年回到北京后,他成为新时期创作力喷发最为壮观的作家之一。

“有许多作家都在探索小说的叙述艺术”,但“没有一个作家能像王蒙这样多方面地领小说艺术革新风气之先”。

②《组织部来了个年轻人》突破狭窄的政策模式,力图实现艺术视线的转移;70年代末80年代初相继创作被称为“集束手榴弹”的六篇小说则推进了中国当代小说的现代性进程;《杂色》等作品以隐喻、象征结构体现对文化哲学意味的追求;长篇小说“季节系列”是王蒙在叙述技艺上大胆实验的成功范例。

王蒙较多新奇的创造,与时代、体验、个性都有不小关系,而其中的意识流创作当是最值得称道的。

王蒙在为其作品《蝴蝶》的英、德文译本所写的序言中曾自解道:“我作为小说家就像一只大蝴蝶。

你扣住我的头,却扣不住腰。

你扣住腿,却抓不着翅膀。

”③这段风趣的内心独白被借用来盘点王蒙文学创作的“意识流”观是最贴切不过的。

我以为以下的“王蒙自白”最可以诠释那段自解,从而为我们呈现他本真而朴素的“意识流”观:“我不是意识流专家”,“不要把它(意识流)搞得很神秘,应该把它放在适当的地位”。

王蒙小说中的“意识流”

姜亚菁

【期刊名称】《世界文学评论》

【年(卷),期】2006(000)001

【摘要】王蒙在七八十年代之交发表了一系列中短篇小说,采用一种类似于西方“意识流”小说的方法,以主要人物的意识流动来组织情节,结构作品。

本文通过将王蒙的这一系列小说与西方“意识流”小说进行比较,分析这一系列小说中的“意识流”特征,并指出二者之间的差异,同时简要叙述产生这种异同的原因。

【总页数】3页(P174-176)

【作者】姜亚菁

【作者单位】华中师范大学中文系

【正文语种】中文

【中图分类】I207.42

【相关文献】

1.论意识流对王蒙小说创作的影响 [J], 董亚钊

2.浅谈王蒙小说中的意识流 [J], 季娅

3.新疆经验、苏联文学影响与"意识流"小说r——重读王蒙小说《歌神》 [J], 王玉

4.意识流东方化之我见——由王蒙小说看东方意识流的创新 [J], 周颖斌

5.王蒙小说中“意识流”手法的运用 [J], 张放

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

【课外阅读】试论《春之声》的意识流创作特色内容摘要:《春之声》是王蒙用西方意识流手法创作的一篇小说,与《墙上的斑点》相比较,我们发现《春之声》确实具有西方意识流小说的一些特征,如采用人物内心独白和新的时空体系来描写人物的意识,展现人物的内心世界和描写感觉印象等。

但是由于中国的文学传统的影响,王蒙的小说在主题、情节、人物、语言和叙事等多个方面显示了中国式特点。

因此从严格意义上说,所谓的中国意识流小说只是中国的一些作家借鉴西方意识流小说的技巧而创作出的具有西方意识流小说的一些特征的小说,我们称之为“东方意识流”或“心态小说”,实际上就是西方意识流的中国化,即西方意识流技巧与中国文学传统的融合。

20世纪70年代末期以来,我国在政治上完成了拨乱反正,思想上实行了大解放,经济上改革开放初见成效,整个中国社会处在一个大变革的新时期,显示出一股勃勃生机,人们的物质世界和精神世界也随之发生着重大变化,人们的思想更活跃了,内心更复杂了,越来越多的西方的事物传到中国来,中国开始了在古老而又深厚的传统文化的基础上学习与创新的过程。

在文坛上,中国的作家们已经不满足于用旧的文学形式来表达他们在新时期的感受,于是纷纷学习和借鉴西方的一些文学形式和手法来反映20世纪80年代前后的中国以及处于这一重要的大转变时期的人们的新风貌,他们反思过去,歌颂新时代,对未来充满希望与祝福。

而在这一时期的众多作家中,不论是在歌颂新时代这一重大社会主题上,还是在小说形式技巧的创新上,王蒙都走在了前列。

他在80年代初发表的被称为“集束手榴弹”的《风筝飘带》、《夜的眼》、《春之声》、《海的梦》、《布礼》、《蝴蝶》等六个中短篇小说是他在这时期的重要作品,它们都是王蒙用“意识流”手法创作的表现新时代新生活主题的小说。

“意识流”这一名称最早是由美国心理学家威廉•詹姆斯(1842—1910)提出的。

他认为人的意识是私有的、常变的和连续的,意识活动在任何一点上都是一个统一体,并且无时无刻不在流动和变化着,像河流一样川流不息。

浅谈王蒙小说中的意识流作者:季娅来源:《成才之路》2010年第15期意识流是20世纪欧美文学中一个很有影响的文学流派。

意识流小说所关注的,主要是意识或潜意识,即不清晰的、不易觉察的、自由的、无逻辑的、纯粹情绪性的心理状态。

王蒙在他的小说里借鉴了意识流小说的手法并加以创新,来描绘和揭示作品中人物的心理活动。

一、原发性联想这种联想不是一般心理小说里的那种联想,而是无序的、没有必然联系的、不正常的、但又是人类的心理可能出现的联想方式。

王蒙的小说中写到了这种联想:车轮撞击铁轨的噪音……目前不是正在流行一支柔柔的歌曲吗,叫做什么来着——《泉水叮咚响》。

如果火车也叮咚叮咚地响起来呢?……广州人的凉棚下面,垂挂着许许多多三角形的瓷板,它们伴随着清风,发出叮叮咚咚的清音,愉悦着心灵。

美国的抽象派音乐却叫人发狂。

真不知道基辛格听我们的杨子荣咏叹调时有什么样的感受。

京剧锣鼓里有噪音,所有的噪音都是令人不快的吗?从车轮的撞击声,到对《泉水叮咚响》这支歌曲的联想,到对火车是否也能叮咚叮咚响起的联想,到对广州三角形瓷板的联想,到对美国抽象派音乐的联想,到对基辛格听杨子荣咏叹调是何感觉的联想,再到对京剧锣鼓的噪音和噪音是否都是令人不愉快的联想,这之间,显然没有必然的逻辑,具有明显的随意性和跳跃性,但这又的确是一种自然真实的心理流动状态。

王蒙在《蝴蝶》《风筝飘带》等小说中,都运用了这一手段。

二、打破时空秩序王蒙的《春之声》借鉴了意识流小说的“非秩序”的写法,打破了时空的秩序。

火车从起点到主人公目的地,只需运行2小时47分。

作品中的时间却大大地延伸了——从50年前的童年到渺茫的无限。

作品有意识忽略时间标志,突然进行转换:“车身在轻轻地颤抖。

人们轻轻地摇晃。

”下面既不另起一行,也不作时间转换暗示,接着就是一句:“多么甜蜜的童年的摇篮啊!”一声招呼不打就将现实时间甩开,进入了已逝的历史中。

与时间秩序打破相联系的是空间秩序的打破。

“花开两朵,各表一枝”的做法被推开,代替它的是空间距离的消失。

从《春之声》看王蒙意识流小说从《春之声》看王蒙意识流小说【摘要】:《春之声》是王蒙新时期意识流表现手法的代表作之一。

在结构上,以放射式心理为主,加以蒙太奇表现效果,领略社会生活翻天覆地变化。

在语言上,肆意铺陈的语言尽显强烈的扩张感,具有纵横衍生的气势。

在内容上,是对文革无情的鞭挞和反思,彰显生命的美学价值,及对改革春天的美好祝愿与向往。

【关键词】:意识流,蒙太奇;语言特征;时代气息在中国文坛里有许多为小说风格而不懈努力奋斗的,但是像王蒙这样能够在不同时期都能够始终站在艺术革新之巅却是少之又少。

王蒙以一篇《青春岁月》震撼文坛,那时候他年仅19岁,又一篇《组织部来了个年轻人》描绘了年轻人林振对工作积极热情,对党和国家忠心耿耿,反对官僚主义的思想也令人叹为观止。

但是,天有不测风云,原本可以在写作大展宏图的他却因为中国文化大革命而断送美好青春,成为政治革命的牺牲品,下放到新疆乌鲁木齐甚至更为偏远地区劳动改造。

这段经历对王蒙来说并非是坏事,他没有像刘少奇那样被打到,相反,在劳动中领悟了很多,积聚了写作创作的源泉,把二十多年苦行僧作为磨练期坚持写作,把文学当作是生活的一部分。

直到在文化大革命结束后,才再次登上中国文坛,并将改造时期积攒的文学功底成功运用到改革开放大解放当中去,成为文学领域举足轻重的代表作家。

在80年代文学中,王蒙文坛地位不仅仅表现在文学作品的数量上,更在于作品表达的思想和文化方面显示的厚度上。

对于文革他没有像伤痕文学那样仅仅停留在感性批判层次上,而是更加理性思考,深层次地对文革进行鞭挞,将文学与人的关系紧密联系起来,并创造运用大跨度的时空转换,主客观交织的意识流表现手法加以揭露文革给人们带来精神层面的伤害,更加关注人的心理、情感,这与文革时期小说主题大相径庭,用作品表现人的思想,将人的内心想法表现在作品上,本文就其在《春之声》这篇文章进行加以阐述。

一、突破狭隘政治束缚彰显生命的美学价值王蒙经历过文革时期黑暗年代,了解中国不仅在经济上饱受摧残,同样在文化上也一片凋零。

《春之声》等创新小说利西力‘意识流小说之不同-大学语文论文《春之声》等创新小说利西力‘意识流小说之不同摘要:本文应用西方意识流理论,从“采用意识流手法的目的”和“意识流在小说中呈现的不同特点”两个方面,简要分析了《春之声》等所谓的东方意识流小说与西方意识流小说的主要不同之处。

关键词:东方意识流小说西方意识流小说差别1978到1980年间,王蒙先后发表了《春之声》等六篇创新小说。

这些小说没有采用现实主义小说惯用的叙述方法,比如描述完整而曲折的故事情节,塑造个性突出而复杂的典型人物,以及描绘人物性格生成的典型的社会环境等,而是尝试采用了意识流等新的表现手法。

这一举动在文艺界引起轰动,并引发了有关意识流的讨论。

但是,有人很快发现这些创新小说和西方的意识流小说有本质的不同。

于是,评论界就把王蒙的六篇创新小说,称为“东方意识流”小说。

下面,我们就以《春之声》为例,分析王蒙的创新小说和西方意识流小说的不同之处。

要认识二者的不同,首先得了解一下什么是意识流。

从20世纪初叶开始,詹姆斯·乔伊斯、佛吉尼亚·沃尔夫以及普鲁斯特等一批小说家,在柏格森的直觉主义、弗洛伊德的精神分析学说等理论的启发下,致力于描绘人物的意识和无意识活动,即通过描述人物的想象、联想和回忆,来展示人物的意识流动。

所以,严格来说,意识流不是一个理论流派,只是一种文学的表现手法。

意识流的表现手法在西方曾风靡一时。

它对拓展文学描述的范围(传统小说擅长表现外部世界,而意识流小说则深入到了人的内心世界),增强文学的表现力,起着重要作用。

《春之声》和西方意识流小说的不同之处,可以从两个方面加以比较:(一)使用意识流手法的目的不同。

《春之声》采用了意识流的表现手法,这是确定无疑的。

这一小说的主要内容就是主人公岳之峰的一连串的意识流动。

从进入闷罐子车那一刻起,岳之峰就浮想联翩:由天真而甜蜜的童年、落后而淳朴的黄土高原,联想到改革开放后广州人丰富多采的生活;由落后的中国联想到科技发达的美国、德国;由改革开放后中国的繁华,联想到之前中国的落后;由回家过春节,联想到1956年因回家探望地主身份的父亲,而检讨了22年。

王蒙与伍尔夫的意识流小说差异性比较作者:张妤君来源:《青年文学家》2016年第17期摘要:伍尔夫作和王蒙作为东西方意识流小说的代表作家,二者的意识流小说有着许多的相似之处,但是在主题思想的把握、人物情节的处理和意识流动的表现上又有着各自的特点。

本文通过这三个方面将王蒙和伍尔夫的意识流小说进行对比,并由此初看中西方意识流的不同之处。

关键词:意识流;王蒙;伍尔夫[中图分类号]:I106 [文献标识码]:A[文章编号]:1002-2139(2016)-17-0-02意识流小说是西方现代主义潮流中的一支重要的力量,以柏格森的直觉主义和弗洛伊德精神分析学说为基础,将文学的创作由外视角转向内视角,将人物的主观世界放到了第一位,表现人物由表及里的复杂多变的意识流动,而非人物的行为语言,伍尔夫是西方意识流小说流派的重要作家之一。

而王蒙作为新时期以来小说变革的先锋者,率先将意识流的创作方法引入中国,却又不是照搬,《夜的眼》、《海的梦》、《春之声》、《风筝飘带》、《布礼》、《蝴蝶》六部“集束手榴弹”小说的问世,走出了一条“东方意识流”的路线。

东西方的意识流小说在发展变化中,虽然有许多的相似之处,但通过王蒙和伍尔夫意识流小说代表人物的小说的比较分析中,我们会发现有许多不同之处。

一、主题思想的差异性文学作品是对不同社会、时代的艺术再现,不同的社会背景带给作者的是不同的生活体验,因而在意识流小说中表现的主题和感情基调也是各不相同的。

20世纪初,维多利亚王朝的结束也是传统价值观念的崩溃的年代,资本主义向帝国主义过渡,科技的发达带来了工业的高度机械化也带来了生态环境的破坏,以及人对自身价值的怀疑,战争更是给人们打来了物质与精神上的严重的伤害,人性受到扭曲和压抑,混乱不安,困顿孤独,焦灼恐惧还有梦想的幻灭感是人们的普遍感觉和情绪。

伍尔夫的意识流小说大多是反映理想和价值观受到冲击之后,迷失无措、惶惑抑郁的心理境况,那些病态的、神秘的和孤独的心理描写相对较多。

《达罗卫夫人》中在主人公就是处于一种精神失常的状态中,字里行间都表现了其敏感和恐惧的心理。

她“相信一死即可了之”,只有死亡才能获得安全感和心灵的解脱。

这与当时西方意识流小说乃至整个西方现代主义文学的感情基调和价值取向是一致的,笼罩在一种黑色调之中。

乔伊斯的《尤利西斯》写的就是人内心的猥琐污秽,反映了资本主义大城市中的小市民的无聊庸俗的世界,福克纳的《喧哗与骚动》中的人物或是冷酷自私,或是贪婪风流。

伍尔夫《墙上的斑点》的主人公在人物的意识流动中,想到了“城堡”与“骑士”,想到了古老的文化和历史,想到了来世,“营地和箭镞”,看上去有些模糊不清的语言,但是结尾作者的主题思想则十分的明确了,“我什么也记不起啦。

一切在转动、在下沉、在滑开去、在消失……事物陷入进了大动荡之中。

” “该死的战争,让这次战争见鬼去吧!”用混乱无序的意识流动来表现时代社会的动荡和人内心焦虑、无助、恐慌与危机的情绪。

相较于伍尔夫文中的压抑气氛,王蒙的意识流小说有着迥然不同的思想主题。

王蒙曾在50年代因写小说获罪下放20余年,他的小说中也会有迷茫和抑郁,也会写一些丑恶和变态心理,但是那都是对于过去的回顾与不满,文章的主题思想总体表现对于现在社会的满足和对未来的信心。

80年代的中国是走向着光明的年代,一场巨大的政治运动已经结束,虽然在变革中有迷茫和彷徨,但是一切有了新的转变,更多的是对于未来的希望和信心。

王蒙回归主流社会,看法也当然会更加的积极乐观,其几乎所有的作品都洋溢着像《春之声》一样的春一般的温暖和勃勃生机。

《春之声》中,在岳之峰的意识流动中,我们感受到的是甜蜜快乐的童年,是阔别二十多年归乡的急切与喜悦,是祖国发展的新气象。

“他觉得如今每个角落的生活都在出现转机,都是有趣的,有希望的和永远不应该忘怀的。

”《布礼》中在交错的时间中展现的是钟亦成的人生坎坷,他历经风雨沧桑,但当平反后说“多么好的国家,多么好的党!……向党中央的同志致以布礼!向全国的共产党员同志致以布礼!向全世界的真正的康姆尼斯特——共产党人致以布礼!”《杂色》中作者列表式地介绍了曹千里的简历、政历与要害情况,这样一个久经风霜的人,但始终有一种乐观的精神面貌,带有一种宽容和感激之情,他仍能高歌,仍然保持着对于未来的渴望和信心。

《海的梦》是写翻译家缪可言在遭受了长期磨难而终于“平反”以后,他茫然,木然,黯然,因为他感到自己已经老了,但当看到大海后却又拾起了年轻时期的“海的梦”。

其小说中的主人公都是有着大起大落的人生,但是在最后都还有一种感激之情,有着对未来的希望,有着对于党和国家的忠诚和歌颂,这些心理的变化与认同无疑是社会时代在王蒙精神世界的烙印。

二、人物情节的差异性伍尔夫和王蒙的意识流小说都有着淡化情节、人物的倾向,都注重表现人物内心的意识流动,但是细看会发现二者在淡化的程度以及侧重点上又有着不同之处。

伍尔夫在有意识的淡化情节、人物的过程中,追求着意识流创作手法的一种极致,他企图将情节降至最低限度甚至取消情节,企图尽可能的淡化人物的存在感。

在小说《海浪》中,在太阳的东升与西落的这一时段,作家通过六个人物的对话或者说更像是自说自话的方式展现着人物的成长经历。

六个人的话语交错相织,每个人说的都是一些断断续续的生活小事,在他们的想象中,回想中展现的一件件甚至有些无厘头的细节,景象,若说是完整的情节则谈不上。

《墙上的斑点》中,其情节淡化可以说是一种意识流手法的极致表现,从一个墙上的斑点开始展现主人公的意识流动,毫无情节可言,即使是简单的事件也没有。

而且伍尔夫在人物上塑造上,也是力求人物的淡化,伍尔夫的小说中出现的人物,大多数只告诉读者名字,至于职业、家庭、人生经验等常常是一无所知,在主人公的意识流动中我们也许会零星的知道一些人物的事迹,或者是一些人生经历,例如《海浪》中,尽管有六个人物的存在,但是我们只知道名字,在交错的自说自话中我们很难对每个人有一个判断和把握,而在《墙上的斑点》中读者却是连主人公的名字都无从得知。

同样是淡化情节、人物,王蒙虽舍弃了传统小说的开端、发展、高潮、结局的框架结构,却有一定的情节和清楚的人物形象,并试图塑造一种典型环境下的典型人物。

王蒙的意识流小说主要表现的“故国八千里,风云三十年”这样的历史环境下,生活在这样的年代的人物的大起大落、沧桑的人生历程和刻骨铭心的生命体验。

小说虽然摆脱传统的叙事方法,但并不追求意识流表现的极致,人物的心理活动描写不会是文章的全部,每部小说都会给我们展现出一个生动的人物形象和较为清晰的故事情节。

如《风筝飘带》有素素与男朋友会面这样的主线,而且向我们展现了他们从相识到现在的一个发展过程,有着较为清晰的故事情节。

《杂色》是写曹千里在路上,文中简历式的人物介绍,向我们展现了其从出生牙牙学语至今大半生的经历,也给我们塑造了一个历尽沧桑却依然有着积极乐观精神的党员。

总体看来,王蒙的小说虽然打破了传统的叙事方式,淡化了情节、人物但仍然没有抛弃,并且塑造了典型环境下的典型人物。

我们可以看出二者都是以短暂的物理时间表现无限的心理时间,都是借由这样的意识流的表现手法找到了时空变换的一个自由的切合点,但其侧重的角度不同,伍尔夫是重在呈现人物的心理活动,而且其表现的方式也是多元化的,如《墙上的斑点》的全部的意识流动,呈现给读者人物内心的焦虑恐慌和对于战争的厌倦。

《海浪》的意识流动更表现出一种多种线条的交织。

而王蒙意在表现的是“三十年”的历史沧桑、人生体验,而且表现方式大多是单一性的。

主要人物只有一个,而体现的主题笼统来说也是一种主题,围绕着一种叙述的方式——回忆式的故事叙述。

三、意识流动的差异性——理性与非理性就意识流动、人物内心的变换而言,虽然二者都是表现人物自由的意识流动,但想象与联想间有着理性与非理性的差别。

伍尔夫的意识流小说多是非理性放纵的意识流动,试图消解叙述者的存在,追求一种艺术手法上的成熟和纯粹,追求心理的原始真实,主张以原始的不加提炼的方式去展示意识的自然流动。

《海浪》是六个人物的心理展现,是六个人看似不相关的自说自话,内容也是有着很大的跳跃性,但是作者是退出了小说的,好像人物是真正的有生命而随性的按照自己的意识去想去说,作家没有干预其中。

就如伍尔夫本人强调的,她的意识流小说展现的是人物内心世界原始状态的意识流中的白由联想,作家充分发挥无限的想象和联想,这种想象即使是联想也常常是一种非理性的、混乱的、无逻辑,作者以此真实反映人的无目的性、无约束的自然的意识流程。

这可以说是绝对的自由想象与联想是其区别于王蒙小说的重要的一点。

而王蒙小说中的意识流动首先有着一个理性之根,他在写人物的感觉意识的时候,始终把握着人物存在的现实意义和文章的主旨,即表现着对打到“四人帮”后新的历史时期的歌颂,对于党和国家新气象的歌颂,主人公的意识流动可以说是一种主体制约下的意识辐射,都有一种作家的干预在其中,也就是说人物的意识流动是一种被过滤和逻辑化的非原始的文学再现。

《蝴蝶》中的张思远复杂变换的心灵活动始终围绕着他的人生经历,人物的一切意识的流动,在一开始就确定了明确的方向,并始终围绕着这一方向进行,在人物复杂的心理状态中展现的是30 年的政治风云以及个人的沉浮思考。

正是基于这样的理性之根,王蒙小说中的想象与联想是基于一种逻辑性和目的性的,人物的意识流动虽有跳跃性,但都围绕着一定的主题展开,因而他的作品多是运用联想的手法,而且是有一定逻辑性和约束性的联想,无论人物如何浮想联翩,情感如何复杂多变,这种跳跃式的“自由联想”仍能将每段“内心独白”联系起来。

小说中也有想象,但却不是伍尔夫那样天马行空的想象,所有看似杂乱的想象却始终围绕着文章的主题进行,这种主题会将所有的意识流动用一条线串联起来,这与伍尔夫的自由想象、联想是不同的。

总体看来,伍尔夫的意识流小说呈现的是当时特定的社会背景下人们的内心感受,展现着黑暗中的孤独与恐惧,彷徨与无助,并且一直与许多的西方意识流派的作家一样追求者意识流创作方法的成熟与纯粹,徜徉在原始的意识流动中。

而王蒙的意识流小说是“东方意识流”,在引进西方意识流和打破传统小说写法的同时,又融合二者,即淡化人物情节又塑造着典型环境中的典型人物,展现的是中国社会环境下的人们内心感受,展现的是走向光明的人们的勇气、希望和喜悦。

参考文献:[1]雷达赵学勇程金城主编.中国现当代文学通史[M].甘肃:甘肃人民出版社,2006.[2]杜梁.论王蒙意识流小说的本土资源[J].山花,2010(06):122-123.[3]杨方.半生多事写大块文章——王蒙意识流小说形式实验的意味探究[J].安徽文学月刊,2010(3):68-69.[4]时曙晖,曹晓丽.论王蒙意识流小说的艺术真实性[J].伊犁师范学院学报,2001(1):18-21.[5]刘宏.弗吉尼亚·伍尔夫意识流写作手法在其小说和中的应用[J].辽宁工程技术大学学报(社会科学版),2001,4(3):92-93.。