土壤氮素淋失

- 格式:doc

- 大小:109.00 KB

- 文档页数:5

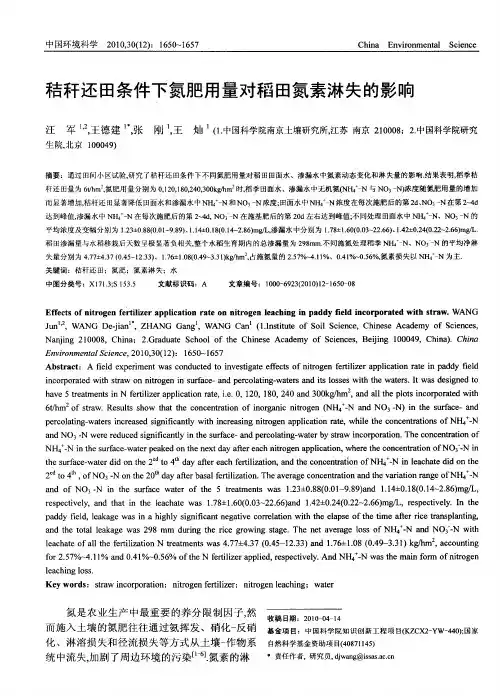

落叶果树 2018,50(2):16-20Deciduous Fruits·试验研究·DOI : 10.13855/ki.lygs.2018.02.006保水剂与尿素混施对土壤氮素保持和葡萄利用的影响贾名波,于梦,曹耀鹏,邵小杰∗(山东农业大学园艺科学与工程学院,山东泰安271018)摘 要:采用保水剂吸附尿素的施肥方式,研究其对土壤氮素保持及葡萄氮素利用的影响。

结果表明,保水剂吸附尿素后一次性施入可以降低土壤碱解氮的下降速率,使土壤中氮素含量保持在较高水平;能够提高土壤脲酶活性,稳定土壤pH ,减小因施肥引起的土壤pH 变化。

保水剂吸附尿素处理(B +N )与尿素分次施用处理(NF )相比,叶片氮素营养、器官干物质含量、氮素含量和累积量等指标均没有明显减少,甚至高于分次处理。

保水剂的加入明显促进葡萄的生长发育。

与尿素一次性基施处理(N )相比,叶片光合速率无显著性差异,氮素利用率提高6个百分点左右。

保水剂吸附尿素一次性基施显著高于尿素一次性基施的效果,基本可以达到普通尿素分期施用的效果。

关键词:保水剂;尿素;赤霞珠;生长发育中图分类号: S663.1 文献标识码: A 文章编号: 1002-2910(2018)02-0016-05收稿日期:2018-01-26基金项目:国家现代农业产业技术体系建设专项(CARS -29)资助。

∗通讯作者:邵小杰(1965-),女,山东平度人,副教授,研究方向为事葡萄栽培生理。

作者简介:贾名波(1988-),男,山东济南人,硕士,研究方向为葡萄栽培生理。

E -mail:jiamingbo408@ 氮素作为果树必需矿质元素中的核心元素,是蛋白质和叶绿素的主要组成成分,适量施用氮肥能够提高叶片的光合速率,促进果树器官的分化和树体建成,延长叶片功能期[1],提高果树产量,并改善果实品质[2,3]。

但是过量施氮、集中施氮在葡萄生产中普遍存在,部分产区还存在春季一次施氮肥的现象,这不但会导致植株营养生长过旺、果实品质下降,还会加剧土壤中氮素淋溶,造成氮素利用率降低和环境污染。

硝化、反硝化作用是土壤氮素的主要损失途径之一,经过硝化作用产生的硝态氮,加剧了氮素淋失的风险;经反硝化作用产生的N2O和N2直接造成氮素的损失[1] 森林土壤的氮素储量超过森林生态系统总氮量的85%[2]土壤中的硝化和反硝化作用会向大气中释放更多的温室气体,一方面可能导致全球气候变暖,另一方面将促进世界范围内氮沉降的继续升高[3] 未来100年,全球地表温度可能会升高1.6一6.4’C(IPCC,2007),而关于采伐后土壤碳、氮转化速率发生变化的驱动因素和机理的研究也较少。

土壤硝化作用是指在硝化细菌的作用下使土壤中的氨(或按)转化成硝酸盐的过程。

反硝化作用是指把硝酸盐等较复杂的含氮化合物转化为NZ、NO和NO:的过程。

随着人类活动的日益频繁,氮沉降的年增加量呈上升趋势,并且,随着经济发展的全球化,氮沉降问题呈现出全球化趋势在严重污染地区(如荷兰),森林穿透雨中的N沉降量普遍在50kgN·hm-2a-1,以上,有些地区甚至超过100 kgN·hm-2a-1(Wrightetal.,1998);在美国东北部,目前氮沉降量比本底水平增加了10一20倍(Magilletal.,1997)。

我国部分工业发达地区也存在严重的氮沉降问题。

如广州市1990年降水中氮沉降量为73kgN·hm一Za一,(Ren。

t。

l.,2000);处于广东省珠江三角洲下风向的鼎湖山自然保护区降水中氮沉降量1989年为36kgN.hLm一Za一’,loa后升至38kgN·hm一,a一,(zhouetal.,2001),这些氮沉降量与欧洲和北美一些高氮沉降区相当。

我国已成为继欧洲、美国之后的世界第三大氮沉降集中区(Hollandetal.,1999),且随着我国经济的进一步发展,氮沉降问题还会越来越严重。

本文通过生长季内在油松人工林未采伐对照样地和采伐样地内进行的试验,分析未采伐油松人工林表层土壤碳、氮转化速率的动态变化,同时试图了解该动态变化的主要影响因子。

水稻土中腐植质含量与氮素利用效率的关系水稻是世界上最重要的粮食作物之一,它的主要营养需求之一是氮素。

然而,在水稻生长过程中,由于土壤氮素的损失和低效利用,导致了氮素的过度施用和水环境的污染。

因此,研究水稻土中腐植质含量与氮素利用效率的关系,对于提高水稻产量和持续农业可持续发展具有重要意义。

腐植质是土壤中的一种有机物质,具有良好的保水保肥性质。

它能够提高土壤的肥力,调节土壤的酸碱性和负荷水分的能力。

同时,腐植质还能够与土壤中的氮素发生复杂的相互作用,影响氮素的吸收和利用。

因此,水稻土中腐植质含量与氮素利用效率之间存在着密切的关系。

一方面,腐植质含量的增加可以提高土壤的保水能力,减少水分和氮素的淋失。

腐植质能够吸附水分和溶解的养分,形成稳定的土壤结构,增加土壤的水分保持能力。

这种保水作用可以减少氮素在土壤中的淋失,降低农田中氮素的损失。

因此,腐植质含量高的水稻土可以提高氮素的利用效率,减少氮肥浪费。

另一方面,腐植质的分解也能够释放出有机氮,为水稻提供氮源。

在水稻生长的过程中,腐植质中的有机氮可以通过微生物分解转化为无机氮,成为水稻根系吸收的氮源。

因此,腐植质含量高的土壤能够提供更多的氮素供应,提高水稻的氮素利用效率。

除了腐植质含量的影响外,土壤中的微生物活动也是影响水稻氮素利用效率的重要因素之一。

微生物是腐植质分解的关键参与者,它们能够通过分解腐植质释放出有机氮。

然而,土壤中的微生物数量和活性受到环境因素的影响,如土壤氧气含量、温度和湿度等。

因此,合理调控土壤环境条件,促进微生物的生长和活动,有助于提高水稻土中腐植质的分解和氮素的利用效率。

此外,水稻根系对腐植质和氮素的吸收能力也是影响氮素利用效率的重要因素。

水稻根系具有较高的吸收能力,它们通过分泌根系分泌物和与土壤微生物协同作用来获取和吸收土壤中的腐植质和氮素。

因此,通过优化水稻根系的形态和解剖结构,可以提高水稻对土壤中腐植质和氮素的吸收效率,提高氮素利用率。

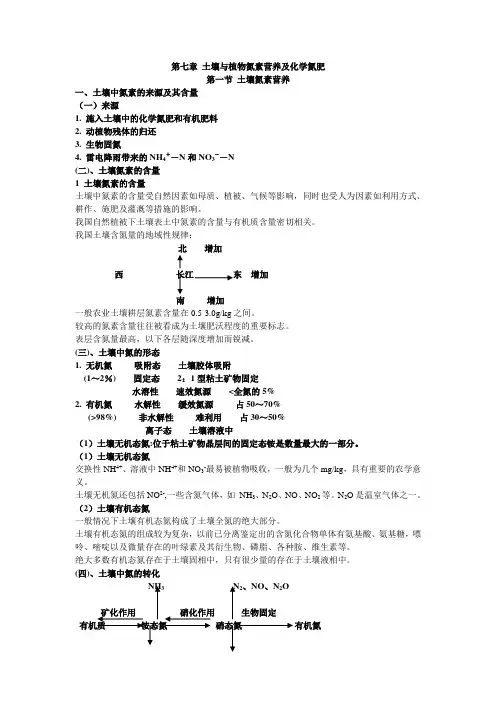

第七章土壤与植物氮素营养及化学氮肥第一节土壤氮素营养一、土壤中氮素的来源及其含量(一)来源1. 施入土壤中的化学氮肥和有机肥料2. 动植物残体的归还3. 生物固氮4. 雷电降雨带来的NH4+-N和NO3--N(二)、土壤氮素的含量1 土壤氮素的含量土壤中氮素的含量受自然因素如母质、植被、气候等影响,同时也受人为因素如利用方式、耕作、施肥及灌溉等措施的影响。

我国自然植被下土壤表土中氮素的含量与有机质含量密切相关。

我国土壤含氮量的地域性规律:北增加西长江东增加南增加一般农业土壤耕层氮素含量在0.5-3.0g/kg之间。

较高的氮素含量往往被看成为土壤肥沃程度的重要标志。

表层含氮量最高,以下各层随深度增加而锐减。

(三)、土壤中氮的形态1. 无机氮吸附态土壤胶体吸附(1~2%) 固定态2:1型粘土矿物固定水溶性速效氮源<全氮的5%2. 有机氮水解性缓效氮源占50~70%(>98%) 非水解性难利用占30~50%离子态土壤溶液中(1)土壤无机态氮:位于粘土矿物晶层间的固定态铵是数量最大的一部分。

(1)土壤无机态氮交换性NH4+、溶液中NH4+和NO3-最易被植物吸收,一般为几个mg/kg,具有重要的农学意义。

土壤无机氮还包括NO2-,一些含氮气体,如NH3、N2O、NO、NO2等。

N2O是温室气体之一。

(2)土壤有机态氮一般情况下土壤有机态氮构成了土壤全氮的绝大部分。

土壤有机态氮的组成较为复杂,以前已分离鉴定出的含氮化合物单体有氨基酸、氨基糖,嘌呤、嘧啶以及微量存在的叶绿素及其衍生物、磷脂、各种胺、维生素等。

绝大多数有机态氮存在于土壤固相中,只有很少量的存在于土壤液相中。

(四)、土壤中氮的转化NH3 N2、NO、N2O矿化作用硝化作用生物固定有机质铵态氮硝态氮有机氮生物固定硝酸还原作用吸附态铵水体中的硝态氮或固定态铵(一)有机态氮的矿化作用(氨化作用)与生物固持作用矿化作用:在微生物作用下,土壤中的含氮有机质分解生成氨的过程。

土壤氮素的调控措施

1.合理施肥。

根据不同作物的需求和土壤的氮素含量,选择合适的肥料种类和施肥方式,避免过量施肥,减少氮素的浪费和排放。

2. 种植绿肥。

在耕作休闲期间种植绿肥作物,可以促进土壤生物活动,增加有机质含量,提高土壤保水能力和肥力,同时减少氮素的流失和渗漏。

3. 采取农业生态化措施。

采用轮作、间作、混作等措施,增加农田的生态多样性,降低病虫害发生率,提高作物的抗病能力和产量,减少化肥的使用量和氮素的排放。

4. 加强土壤保护。

加强农田水土保持措施,改善土壤结构和通气性,减少土壤侵蚀和流失,保持土壤肥力和生态环境的平衡。

5. 推广生态农业技术。

在农业生产中推广生态农业技术,如有机农业、生态农业等,避免使用化学农药和化肥,减少土壤污染和氮素的排放,保护农业生态环境。

综上所述,土壤氮素的调控需要从多个方面入手,采取综合措施,实现土壤肥力和生态环境的双重保护。

- 1 -。

氮肥损失的机制

氮肥是丰富作物产量的重要因素之一,但也会造成环境污染和资源浪费,因为部分氮肥会损失掉。

氮肥损失的机制主要是氨挥发、硝化、脱硝和淋失。

首先,氨挥发是指氨在施肥后挥发到大气中。

氨挥发的主要影响因素是土壤pH、温度、风速、降雨等环境因素以及氮肥种类和施肥方式等人为因素。

氨挥发对环境污染和资源浪费有着较大的影响,因为挥发的氨不能被作物利用,同时也会对空气造成污染。

其次,硝化是指氨氮在土壤中被氨氧化细菌(AOB)氧化成硝态氮的过程。

硝化会消耗掉土壤中的氧气,导致土壤缺氧,影响土壤微生物的生长,同时还会使施肥的氮肥变成无法利用的硝酸盐氮。

再次,脱硝是指在水浸、土壤饱和或缺氧情况下,硝酸盐氮被还原成气态氮,从而释放到大气中。

脱硝对环境的影响比较大,因为它会导致酸雨和温室气体的排放,进而造成全球气候变暖。

最后,淋失是指土壤中的水化合物带走了作物不利用的氮,流失到其他地方。

淋失的主要影响因素包括长期大量施肥、降雨较多和土壤中的孔隙度等。

针对氮肥损失的机制,我们应该采取一系列的措施,降低氮肥的损失。

我们可以通过精准施肥、调整施肥时间和方法、在土壤中添加有效微

生物等方法来减少氮肥损失。

同时,在选择氮肥的种类上,也应该根

据不同的作物和土壤情况来选择,对于一些易于挥发的氮肥,我们可

以选择尿素酶抑制剂等方法来减少氨挥发的损失。

最后,我们也可以

采用土壤深翻、覆盖和种植补绿等方法来减少淋失和硝话的产生。

总之,氮肥损失的机制是多方面的,我们要从多个方面考虑,采取有

效的措施来减少氮肥的损失,保护环境同时也提高作物的产量。

国内外关于氮素在农田生态系统中损失过程的研究土壤中的氮素大部分以有机态的形式存在,在耕作层中可占 90%以上,其组成可分为:铵态氮(结合态)、氨基氮(包括氨基酸态氮和氨基糖态氮)、酸解未知态氮、非酸解残渣氮,并有少量核酸固定氮,多和其他有机质成分结合成有机质复合体。

少部分氮素以无机矿质氮的形式存在,主要是 NO3——N、NH4+-N 和 NH3-N。

NH4+-N又以交换性铵和固定态铵两种形式存在(赵俊晔,2004)。

还有约 1%~5%的氮素存在于土壤微生物中,与土壤有机质氮发生密切的相互作用(朱兆良,1999)。

氮素在土壤中的损失过程主要有氮的固定,硝化与反硝化,氮的淋洗等。

1 氮的固定生物固定(土壤微生物量氮)和晶格固定(固定态氨)是土壤氮素固持的主要形式(仇少君,2007)。

土壤粘土矿物对铵的固定与释放是土壤氮素内循环的主要环节之一。

土壤固定态铵主要有以下几个来源:a.原始固氮微生物固定的大气中的N2在成土过程中被土壤矿物固定;b.大气中的NH3在地理循环过程中被雨水淋溶进入土壤而被固定;c.土壤中部分固定态铵直接来源于母岩,部分来自风化过程和成土过程中矿物NH4+的固定;d.近代农业耕作中氮肥和有机肥的大量施用及生物活动的影响(文启孝,2000;孙玉焕,2002)。

2氮的淋洗各种形态的氮肥施入土壤后通过化学和微生物的作用转化为NH4+-N和NO3——N;其中NO3——N不易被土壤胶体吸附,容易通过淋洗进入地下水。

硝态氮在土壤剖面中特定埋深处的淋失除受氮肥施用量及其方法,降雨量和灌溉量及灌溉方式的影响外,还受到农作条件、土壤质地和结构、土壤氮素转化作用的影响(马军花,2004)。

当氮肥用量超过了作物达到最高产量的需氮量时,硝态氮淋洗十分明显(Raum W R,1995)。

不同土壤类型氮淋失量也不一样(吕殿青,1998),细砂土(灌溉春玉米)、重壤和粘土(灌溉冬小麦)上施氮量为250kg/hm2时,硝态氮从0~40cm土层中淋失量分别为102.5、77.5、和37.5kg/hm2。

2013,32(12):2403—2412 农业环境科学学报 JournalofAgro-Environment Science 2013年12月

不同水肥管理对京郊设施菜地氮素损失 及氮素利用效率的影响

殷冠羿 ,胡克林 ,李品芳1,刘荣豪 (1.中国农业大学资源与环境学院,北京100193;2.中国科学院地理科学与资源研究所,北京100101)

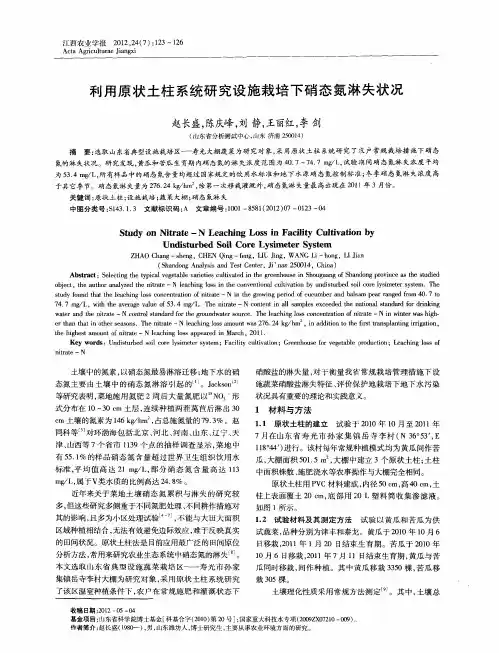

摘要:定量分析不同水肥管理下设施菜地的氮素损失途径及氮素利用效率,可为合理制订菜地水肥管理措施提供科学依据。 2009年在北京市顺义区设施番茄大棚设置了6种水肥管理模式:(1)传统施肥+传统畦灌(N1F1);(2)优化施肥+优化畦灌(N2F2); (3)减量施肥+优化畦灌(N3F2);(4)传统施肥+传统滴灌(N1D1);(5)优化施肥+优化滴灌(N2D2);(6)减量施肥+优化滴灌(N3D2)。 利用田间观测数据对EU—Rotate_N模型进行了校验,并计算了各水肥管理下设施菜地的氮素淋失、气体损失和氮素利用效率。结果 表明,各处理的土壤氮素淋失量占施肥总量的l%一9%,气体损失占施肥总量的5%~14%,各处理氮素淋失表现为N1FI>N3F2 ̄ N2F2>N1DI>N2D2>N3D2。滴灌处理的淋失量比对应畦灌处理减少了72%一87%,气体损失量比畦灌处理平均降低了40%,其氮素 利用效率比对应畦灌处理提高32%一36%。在保证蔬菜产量影响不大的情况下,优化施肥和滴灌均能有效地降低氮素淋失和气体损 失,提高氮素利用效率。 关键词:设施菜地;施肥;灌水方式;氮素淋失;氮素利用效率 中图分类号:X143.1 文献标志码:A 文章编号:1672—2043(2013)12—2403—10 doi:10.116540aes.2013.12.013

Nitrogen Loss and Use Efficiency in Greenhouse Vegetable Soil Under Diferent Water and Fertilizer Manage-- ments YIN Guan-yi ,HU Ke-lin ,LI Pin-fang ,LIU Rong-hao (1.College of Resumes and Environmental Sciences,China Agricultural University,Beijing 100193,China;2.Institute of Geographic Sei— ences and Namral Resources Research,Chinese Academy ofSciences,Beijing 100101,China) Abstract:Optimal applications of water and fertilizers are important for maintaining yield and reducing environmental pollution in green— house vegetable production.An experiment was conducted to examine nitrogen(N)loss pathways and nitrogen use efficiency(NUE)an—

农田土壤氮素淋失摘要:农田氮素的流失,不仅造成化肥的利用率降低,农业生产成本上升,还对水环境造成污染,引起水体富营养化。

氮肥进人土壤后,其损失途径主要是氨挥发和反硝化。

本文讨论了农田氮流失对水体富营养化的贡献、农田氮流失途径及影响因素,并且提出了如何防止氮素淋失、控制水体富营养化的措施。

关键词:氮;淋失;富营养化;措施Nitrogen leaching In farmlandAbstract:Nitrogen leaching in farmland results in the low availability of fertilizer and the pollution of water invironment, eventually cause eutrophic. After applying nitrogenous fertilizer,its main loss ways are ammonia volatilization and denitrification. In this article , we report the contribution of nitrogen leaching to the eutrophic and leaching ways and its influence factors,and propose the measures to prevent nitrogen leaching and eutrophic.Key words: nitrogen;leaching; eutrophic.;measures氮素是人类提高粮食产量的巨大动力。

自六十年代“绿色革命”以来,大量的化肥进入农田,肥料提供了植物生长必需的营养元素,对保持作物高产稳产起了重要的作用,但是由施肥不当或过量施肥带来的环境污染问题也越来越突出,加上不合理的农业管理措施,导致作物利用率降低,氮素损失加剧,其中淋失作用被认为是氮素损失的重要途径之一,且农田氮流失引起的水体富营养化问题目前已受到人们的普遍关注。

氮是构成生命的要素之一,但过量的吸收也会危及生命。

四十年代就报道了饮水中的NO3-可以引起婴儿高铁血红蛋白症,俗称氰紫症[1],后来被证实是由NO2-氧化血红蛋白所致。

因此,WHO规定饮水中的NO3-最大允许含量(按纯N计)为10㎎/㎏,我国生活饮用水卫生标准规定为20㎎/㎏[2]。

化肥(尿素和硝铵)使用对浅层地下水污染的发展起始于本世纪六十年代。

进人七十年代,一些农学家已建议限制化肥使用量,提高氮肥利用率[3]。

近二十年来,全球氮素淋失有增无减。

如美国中北和东北部的“玉米带”以及西部和东南部的灌溉农业区[4]、英格兰中、东部石灰岩和砂岩地区[5]、我国北京郊县[6]和太湖流域[7]的研究都表明了化肥使用与浅层地下水浓度升高的明显相关性,当前我国面临着提高粮食产量和保护水、大气环境的双重挑战,迎接挑战的有效方法就是深入了解土壤氮素淋滤迁移的机理,以及气候、土壤和水肥管理措施对氮素淋失的影响。

1 农田氮素循环农业生态系统中的氮素循环是指,氮素通过不同途径进入农业生态系统,再经过许多相互联系的转化和移动过程后,又不同程度地离开这一系统,这一循环是开放性的,它与大气和水体等外界环境进行着复杂的交换[8]。

1.1农业生态系统的氮素输入1.1.1 大气氮沉降大气氮沉降包括干湿沉降两种,干沉降主要以气态NO,N2O,NH3以及(NH4)2SO4粒子和吸附在其它粒子上的氮,其沉降速率取决于气象条件,其过程取决于风速、空气动力阻力和大气中气体与颗粒的化学、物理性质有关的表面性质等因素;湿沉降主要是NO3-和NH4+,以及少量的可溶性有机氮。

氮沉降来源除大气中N2外,工农业生产活动,化石燃料(特别是煤、石油)燃烧所排放的大量氮氧化物,起了巨大的作用。

大气氮沉降会对生态系统产生一定的环境影响效应。

大量的氮沉降会增加NO3-和其它营养元素的淋失,会导致营养失衡、土壤酸化和生态系统退化等一系列的生态环境问题。

1.1.2化肥(包括粪肥)氮素输入通过施肥输入的氮素是农业生态系统最主要的氮源,化肥中水溶性氮占很高的比例。

作物主要吸收氨和硝态氮,施用氨态氮后,在土壤中很快成为NO3-。

随着人口增长对粮食增产的迫切需要,单位面积平均氮肥输入量基本上是逐年增加的。

1998年我国化肥平均施用量已超过N225 kg/hm2;而北欧等国家施用要相对低一些,挪威东南农田氮肥施用量为N 110 kg/hm2[9]。

另外,施用粪肥也是农田氮素输入的重要途径。

1.1.3生物固氮生物固氮(将氮气还原为氨)是农业生态系统另一个重要的氮源,也是地球化学中氮素循环的一个重要的环节,以豆科植物和根瘤菌的共生固氮为主,可占生物固氮量的1/2[10]。

Galloway[11]等估计了全球陆地生态中的生物固氮量为N 90~130 Tg/a。

1987年,我国生物固氮量达到N 1.17 Tg/a[12]。

王毅勇[13]等通过模拟,估计了三江平原大豆田固氮为160 kg/hm2。

1.1.4 秸秆还田作物根茬以及还田秸干归还的氮是土壤中有机质的重要来源,归还量的计算是根系生物量及还田秸秆生物量各自乘以它们的氮素含量,然后各部分相加。

1.2农业生态系统的氮素输出1.2.1氮的淋失氮淋失是指土壤中的氮随水向下移动至根系活动层以下,从而不能被作物根系吸收所造成的氮素损失,它是一种累进过程,淋失的氮主要包括来源于土壤的氮和残留的肥料氮,以及当季施入的肥料氮[14]。

氮淋失对于农业生态系统显得格外重要,农业生态系统中氮素淋失主要因素有:降水,灌溉、施肥,土壤特性,植被以及耕作等。

1.2.2氮的流失氮的流失,是溶解于径流中的矿质氮,或吸附于泥沙颗粒表面以无机态和有机质形式存在的氮随径流流失。

降雨、径流、土壤性质(土壤种类、土壤结构、土壤质地等)、坡面坡度、以及土地植被覆盖情况是影响氮素流失的因素。

降雨和径流是土壤氮素流失的主要驱动因素。

当降雨强度超过土壤下渗速度时产生径流并逐渐汇集,形成地表径流冲刷与沟蚀,与表层土壤发生作用,主要表现在浸提和冲洗两种方式。

在土壤与径流的相互作用过程中,土壤抗冲性和抗蚀性的强弱决定土壤氮素流失的多寡,其影响程度现在研究的较少[15]。

1.2.3农田氮素气态输出硝化-反硝化作用在其生物化学过程中产生NO,NO2,N2O等氮氧化物,导致农田氮的损失。

它们受多种因素的影响,如土壤温度、土壤湿度、土壤容氧量、土壤类型、结构、空隙、pH值,以及耕地管理方式如施用化肥的种类和数量、耕种技术、作物系统和灌溉等。

硝化作用是在通气条件下由土壤微生物把氨气和某些胺化合物氧化为硝态氮化合物的过程。

硝化作用的进行必须在一定的NH4+浓度水平下,当土壤pH在5.8~8.0时,硝化速率随pH值增加而增加。

硝化作用的最适宜的温度为25~35 ℃,最适宜的土壤水分含量为最大持水量的50%~70%。

反硝化作用包括化学反硝化和生物反硝化作用。

反硝化作用潜力与土壤总有机碳含量有一定的相关关系,尤其与土壤水溶性碳相关密切。

反硝化最适宜的温度为30~67 ℃,最适宜的pH为7~8。

氨挥发是农田氮素气态损失的一个重要途径,影响氨挥发的因素主要有3类,即土壤性质、气象条件和农业技术措施,主要包括土壤阳离子交换量、土壤pH和CaCO3含量、温度、风速和换气频率、农田水分状况,铵的不同去向之间竞争等[16]。

有研究表明,在有利于氨挥发的条件下,氨损失率可高达施氮质量的40%~50%[17]。

1.2.4 作物收获氮素输出作物收获输出的氮量与生物量、作物体氮素含量有直接关系,也与秸秆还田率有直接的关系,它应该是作物收获量乘以作物的氮含量。

2 水体富营养化2.1水体富营养化的表现及形成原因水体富营养化通常是指湖泊、水库和海湾等封闭性或半封闭性的水体,以及某些滞留( 流速<1米/ 分钟) 河流水体内的氮、磷和碳等营养元素的富集,导致某些特征性藻类( 主要是蓝藻、绿藻等) 的异常增殖,致使水体透明度下降,溶解氧降低,水生生物随之大批死亡,水味变得腥臭难闻。

引起水体富营养化起关键作用的元素是氮和磷。

研究表明,对于湖泊、水库等封闭性水域,当水体内无机态总氮含量大于0. 2mg/ L, PO43- -P的浓度达到0.02mg/L时,就有可能引起藻华现象的发生。

过量施肥、施肥结构不合理、农田排水直接进入河流等一系列因素,加剧了水体富营养化的发生。

由水体富营养化引起的水质恶化、水源紧缺、生态环境破坏,严重制约着国民经济的健康持续发展。

因此,减少农田氮磷流失,控制水环境污染成为世界各国学者所面临的最重要研究课题之一。

2.2农田氮流失对水体富营养化的贡献各种形态的氮肥施入土壤后,在微生物作用下,通过硝化作用形成NO3 –N,因土壤胶体对NO3 -的吸附甚微,易于遭雨水或灌溉水淋洗而进入地下水或通过径流、侵蚀等汇入地表水,对水源造成污染;土壤颗粒和土壤胶体对NH4+具有很强的吸附作用,使得大部分的可交换态铵得以保存在土壤中,但是,当土壤对NH4+ 的吸附量达到最大值时,亦即土壤对NH4+ 的吸附达到饱和时,在入渗水流的作用下NH4+还是可能被淋失出土体。

在土壤作物系统中,氮素的作物利用率仅为20-35%,大部分被土壤吸附,逐渐供作物吸收利用,有5-10%挥发到大气中。

随降水径流和渗漏排出农田的氮素中有20-25%是当季施用的氮素化肥[18]。

就地表水( 湖泊等) 硝态氮的污染而论,氮素化肥占了50%以上[19]。

2.3 影响农田氮流失的因素农田氮损失程度取决于当地的降雨情况( 降雨强度、降雨时间和降雨分布)、施肥状况( 种类、时间、数量)、地形地貌特点、植被覆盖条件、土壤条件和人为管理措施等多种因素。

3 控制农田氮流失的措施和方法3.1 经济合理施肥,严防过量施肥应根据作物种类、需肥习性和现状水平,结合土壤肥力特点,做到适时适量、科学合理施肥。

土壤专家给出了本地区作物施肥量,生产中要严格按标准施肥。

3.2 改进施肥方法,提高肥料利用率农田生态系统中肥料利用率的高低是决定农田氮流失量的一个重要因素。

提高肥料利用率,不仅可以提高经济效益,而且可以减轻对水环境的污染。

按作物生育期需要分次施用,深施,施用缓效氮肥。

同时,使用硝化抑制剂、脲酶抑制剂对降低土壤中NO3--N的含量都有较好的效果。

3.3加强水肥管理,实施控水灌溉减少田面水的排出是降低农田氮、磷流失的关键。

大水漫灌、田埂渗漏使氮磷肥料还没有来得及被作物吸收或被土壤固定就被水冲跑了,使灌溉回归水中溶有大量化肥等物质,污染了地表水,恶化了水质。

通过加强田间水浆管理,采用浅水勤灌,干湿交替,减少排水量,可有效地降低农田氮排出负荷。