基于井网差异性研究优化注采调整对策

- 格式:pdf

- 大小:217.58 KB

- 文档页数:2

实例分析油藏开发方案调整对策史南油田史深100块沙三中段低渗透油藏自1994年投入开发,1995年按400×283m的反九点面积井网整体转注,历经14年的滚动勘探开发,取得了较好的开发效果。

但随着挖潜调整的深入,史深100主体老区油水井受长期的反复改造、高压注水等因素影响,导致井况恶化、井网适应性变差,地层能量持续下降等一系列注采开发矛盾,严重影响了油藏潜力的发挥。

为进一步提高油田开发水平,有必要对该油藏开发方案调整对策进行研究,制定有针对性、适应性的开发调整对策,用于指导今后史深100断块的开发。

1 层系调整可行性研究1.1 局部区域中1、中2砂组均具有一定的物质基础根据中1砂组、中2+3砂组在储层中部F2断层两侧中1砂组、中2+3砂组油层厚度均在10m以上,计算区域面积2.48km2,细分层系后,各层系主力层突出,具有一定的油层厚度和剩余可采储量。

中1段平均油层厚度10.1m,主力层主要为中14、地质储量175.0×104t,目前剩余储量丰度63.6×104t/km2,剩余可采储量23.9×104t;中2+3段平均油层厚度14.9m,主力层主要为中21、地质储量267.1×104t,目前剩余储量丰度88.7×104t/km2,剩余可采储量29.1×104t。

1.2 储层物性较好,隔夹层稳定分布细分层系区域主要为主力层中14、中21储层发育核部,沉积微相属于水道微相带上,区域内储层物性相对较好,平均空隙度19.4%,渗透率13.6×10-3μm2。

另外,根据储层特征研究成果,史深100断块砂层组之间隔层分布稳定,中1段和中2段之间平均隔层厚度为36.5m。

1.3 各层系均具有一定的产能根据投产或改层单采中14小层或中21小层的油井生产情况分析各层系均具有一定的产能,统计投产或改层单采中14小层的油井有10口,平均单井初产11.4t/d,平均采油指数0.11t/d.MPa.m;投产或改层单采中21小层的油井有63口,平均单井初产14.2t/d,平均采油指数0.14t/d.MPa.m。

断块油藏开发存在的问题与注采调整做法随着油气开采技术的不断进步,断块油藏逐渐成为了重要的油气资源,然而断块油藏开发过程中也存在着一些问题。

针对这些问题,油田注采调整是一种可行的解决方式。

1、油藏结构复杂断块油藏的地质构造较为复杂,其中可能存在多层结构、分层,也可能存在多种岩性,使得油藏的结构较为复杂。

开发中需要考虑许多因素,比如地质条件、勘探技术状况、生产技术状况等等,否则极容易造成开发受阻或者开采效率低下。

2、单井产量较低与常规油藏相比,断块油藏中单井的产能一般较低,这主要是因为油气分布不均匀,开采难度大。

需要采用更为精细的注水注气方案,以保证油藏的整体开采效果。

3、井网密度较低与常规油藏相比,断块油藏通常井网密度较低,需要通过较长的平面产量曲线来实现油藏的高效开采。

此外,可能还需要考虑增加井网密度以提高采收率。

二、油田注采调整做法调整的首要步骤是确定合理的注水、注气方案,根据油藏结构和规模,合理配置注入压力和注入含量,以达到最佳的覆盖范围和提高采收率的效果。

注入压力与注入含量的调整通常是交替进行的,同时需要监测年或半年的生产数据,以确定方案是否有效。

理顺注采方案后,需要根据注采调整的情况对生产作业进行整体调整,提高采油周期,减少开井次数,尽量避免对油藏造成伤害。

此外,还需要对采油设备进行检修维护,确保生产不受设备故障的影响。

总之,针对断块油藏的开发问题,油田注采调整可以通过优化注水注气方案,提高采收率,最大限度地开发油气资源。

注采调整虽然涉及多方面的工作,但是理论上是可行的,可以通过长期实际生产的检验不断完善,确保实现更好的开采效果。

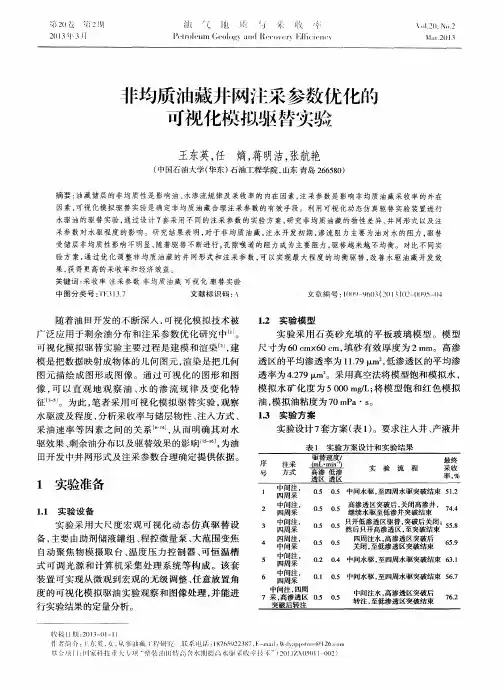

三角形小断块稠油油藏注采井网优化研究田鸿照;刘宇【摘要】为提升油田开发效果,通过数值模拟的方法研究油田井网优化问题.以等腰直角三角形油藏为例,对断块稠油油藏直井、直井与水平井组合的10种井网形式进行注采井网部署,比较分析累计产油量、净产油量、油汽比、采出程度等钻采指标,筛选出最佳井网形式.研究表明,直井与水平井组合井网的开发效果优于直井井网,直井注汽、水平井采油的井网形式更适用于稠油油藏.【期刊名称】《重庆科技学院学报(自然科学版)》【年(卷),期】2015(017)002【总页数】3页(P52-54)【关键词】三角形断块;稠油油藏;注采井网;数值模拟【作者】田鸿照;刘宇【作者单位】中国石油长城钻探工程公司地质研究院,辽宁盘锦124010;渤海装备公司研究院海工装备分院,辽宁盘锦124010【正文语种】中文【中图分类】TE345关于稠油油藏蒸汽驱注采井网优化的研究较普遍,但多数研究只针对规则的井网形式[1-7]。

针对复杂小断块油藏不规则井网,研究多涉及水驱砂岩油藏的注采井网[8-10],而对稠油油藏布井方式关注较少。

布井方式是影响油藏开发的重要因素之一,为了进一步提升稠油油藏的开发效果,关于稠油油藏布井方式的研究力度需要加大。

本次研究以某油田小断块稠油油藏为例,利用数值模拟方法重点研究等腰直角三角形断块稠油油藏的10种井网部署形式,对每种井网形式的开发效果进行评价,从而优选出合理的布井方案。

1 油藏模型油藏的基本参数:油层厚度为15 m;平均孔隙度为24.7%;平均渗透率为 523.5×10-3μm2;油藏温度40.6℃;油藏原始地层压力为16.2 MPa;油层埋深为1 300 m;原油密度(20℃)为0.96 g/cm3;原油黏度(50℃)为2 200 mPa·s。

根据以上参数建立油藏模型,应用CMG软件的STARS热采模块建立57×29×15的矩形网格模型,X,Y方向的网格步长均为10 m,在软件中使用无效网格控制方法,得到等腰直角三角形油藏模型(图1)。

2019年第12期【摘要】目前三次采油技术已成为孤东油田老区产量接替、减缓递减的重要开采方式,通过聚合物驱等三次采油技术提高了原油的采收率,增加了可采储量,大大改善了开发效果。

本文分析了六区3-5注聚开发中存在的问题及产生的原因,通过采取针对性调整措施,取得了良好的注聚开发效果。

【关键词】注聚单元;开发效果;措施;效果分析一、注聚见效后期开发中存在的问题目前六区3-5单元进入注聚见效高峰后期阶段,含水不断回返。

为有效地开展工作,对六区Ng3-5注聚区自2010年3月注聚见效以来的注聚井注入特征和开发状况进行了对比分析和调查。

该单元表现出部分井注入压力低,对应油井见聚浓度偏高,油井产量也出现较大下降。

该区主要特点是大孔道非常突出,聚合物从大孔道突破窜流较严重,聚合物从注聚井注入,瞬时即从油井采出,聚合物滞留地层时间短,驱油效果时间短,造成聚合物无效循环,在一些低渗带和低渗井段存在的剩余油无法驱替出来。

二、注聚见效后期开发效果差的原因分析针对注聚区注聚开发效果差,部分油井不见效的问题,为了明确原因,本着“油井和水井相结合、历史和现状相结合、地面和地下相结合、整体与局部相结合、动态与静态资料相结合”的原则,以及现场调查分析,研究影响注聚开发效果的主要原因。

(一)大孔道发育高渗高孔隙地层,注聚区注采动态分析表明,注聚井与油井之间存在高孔隙度、渗透率大的地层,油井见聚浓度较高,最高的单井见聚浓度达1000mg/L,几乎与注入的聚合物浓度相同,聚合物驱替流体波及体积小,驱油效果差。

聚合物在高渗高孔隙度地层流线上单向突进,甚至提前从油井突破,通过注采调配和提高注聚浓度不能从根本上解决窜聚问题。

由于窜聚导致聚合物指向突进,达不到提高见效幅度的目的,造成聚合物驱油效果方向单一,没有起到应有的强化采油的效果。

大孔道窜聚的井由于形成了固定的流线,导致固定流线上的井见效时间快,周期短,产量下降快,见聚浓度高,故是主要原因。

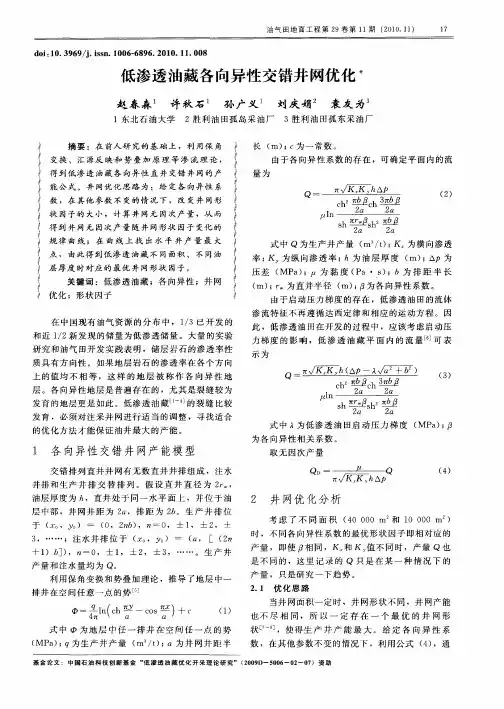

注水井欠注成因潜析摘要:近几年来,随着井网的不断加密及外扩,开发对象逐渐复杂,各类油层之间的注采关系有了较大的改变,调整的主要对象为发育较差的油层,油层的差异性逐渐加大,注采不均衡现象逐年加剧,个别区块在层间及平面上存在高压和憋压现象,导致部分水井吸水变差严重,且部分油、水井套管损坏,给油田开发工作带来较大影响。

本文通过分析油层注入、采出状况及压力分布规律,确定与油层部位吸水变差的主要影响因素;通过日常工作及防护措施,改善油田开发效果。

主题词:油层发育;压力分布;注采平衡1注水现状及地质发育特征一个油田要想保持长期的高产、稳产,必须保持注水合格率,提高原油采收率,注水是重中之重。

目前注水井大部分存在吸水能力下降的现象。

统计我矿水驱注水井吸水状况,水驱共有注水井459口,注水合格的有221口井,地层不吸水井154口(有效厚度只有3.88m),欠注井38口(吸水厚度4.97m),都比全区5.61m的厚度低。

表1第三油矿水驱注水井注水情况统计表按不同注水方式进行分类计算,水驱注水合格井有206口井,占全驱48.15%,不合格井(欠注及地层不吸水井)占41.83%,扣除原因井(待大修、待报废、计划关井)53.12%,完不成配注的占46.15%。

笼统井中注水合格井只有15口井,占笼统井的15.31%,不合格井(欠注及地层不吸水井)占61.22%;分层井中注水合格井有206井,占总井数的57.06%,不合格井(欠注及地层不吸水井)占36.57%。

表2不同注水方式水井注水情况统计表图1分层井配注情况统计图全矿共有分层注水的井361口,共有1299个层段,其中停注层312个,欠注层31个,不吸水层442个,合格层514个,扣除停注层后,合格层占总层数的52.08%。

其中配注大于20m3的层段33个,占总层段数的2.5%,配注小于5 m3的层段有365个,占总层段数的28.10%。

全矿欠注井共有192口,主要以二次井和扩边井为主,且二次井及扩边井所占本井网比例也较高。

长庆油田采油工艺技术措施油气勘察长庆油田开采工艺技术措施的研究和应用,为油田长期的高产稳产奠定了基础。

不断研究和应用新型的采油工艺技术措施,提高长庆油田的采收率,满足油田开发的产能要求。

对油田开发后期的采油工艺技术措施进行优化,获得更高的油气产能,达到油田开发的效益指标。

一、长庆油田采油生产概况长庆油田地理位置的特殊性,属于鄂尔多斯盆地,地处黄土高坡,在采油生产中,存在着一定的难度。

在油田开发过程中,采取各种机械采油的工艺技术措施,提高机械采油生产的效率。

丛式井组的开发,应用定向井技术措施,提高了长庆油田开发的效益。

针对主力油层的套管腐蚀严重的问题,加强套损井的维护和治理措施,避免严重的套损影响到油井的正常生产。

油层水的结垢问题比较严重,在长庆油田开发过程中,采取最佳的防垢措施,才能抑制井筒结垢带来的不利影响。

老油田区块开采的时间长,含水上升的速度快,产量递减,给油田的挖潜增产带来巨大的难度。

采取高强度的压裂开采投产的模式,并实施重复压裂的技术措施,不断提高油田的采出程度,满足长庆油田开发的经济性要求。

二、长庆油田采油工艺技术措施1.机械采油工艺技术措施。

对抽油机采油技术措施进行研究,依据油井的供液能力的差异性,建立抽油机的间歇生产,或者连续生产的管理制度。

确定抽油机井的工作制度,保持合理的生产压差,为油井长期的稳产提供坚实的基础。

优选最佳的抽油机、抽油杆和抽油泵的配合,实现长冲程、慢冲数和小泵径的组合形式,提高抽油机系统运行的效率,达到油田生产的标准。

实施抽油杆防断脱技术措施,预防抽油杆发生断裂或者脱扣的事故,而影响到机械采油生产的顺利进行。

研制和应用抽油杆防脱器,有效地预防抽油杆发生断脱的事故。

推广计算机优化设计技术措施,选择和应用高质量的抽油杆材质,保证抽油杆的使用强度达到抽油机系统的设计标准,促进抽油机系统的高效运行,达到机械采油系统生产运行的效率。

2.丛式井采油工艺技术措施。

对长庆油田的丛式井采油进行优化设计,优化布井方式,建立定向井采油机制,完善注采井网的配置,通过钻探加密井等方式,提高油田的开采程度。

油田开发中后期的采油工程技术优化随着石油资源的逐渐枯竭,油田的开发进入了中后期阶段。

这个时期需要采取一系列的措施来优化采油工程技术,以提高采油效益并延长油田的生产寿命。

1.增加注水量中后期油田开采,主要原因是油井出现了水涌问题,导致油层压力下降。

因此,在采油工程优化中,需要进行适量的注水,提高油层压力,从而增加采油效率。

注水的方式有多种,如直接注水、水驱和气驱等。

同时,应根据不同油层的特点和实际情况,选择最为适合的注水方式。

2.优化注水井的排布在中后期油田开发中,应开始优化注水井的排布。

首先,要加强油田的勘探工作,了解油层地质结构情况,预测油层的衰竭程度和水涌情况,从而合理地选取注水井的位置和方向。

其次,需要注重注水井的间距和密度,以充分挖掘油层的储量。

此外,还需要加强注水管道的维护管理,及时清理堵塞物,确保注水系统的畅通。

3.优化采油井的作业方案在中后期油田开发中,采油井的作业方案也需要进行优化。

一方面,需要根据实际生产情况和油层状态,制定合理的动态调控方案,以保证采出的油量和油品质量。

另一方面,应对采油井进行维护保养,及时清除井眼堵塞物,以免影响采油效率或损害井身结构。

4.采用先进的技术手段在中后期油田开发中,采用先进的技术手段也是很有必要的。

比如,可以采用地面的分布式监测系统,实时监测油田开采进度、油井状况以及注水效果等情况,及时进行调整和优化。

同时,也可以考虑采用先进的注水技术和采油工艺,来提高采油效率和油品质量。

总之,在中后期油田开采中,采油工程技术优化是一项十分重要的工作。

只有加强对采油操作的管理和改进,才能提高采油效率,延长油田的生产寿命,并为国家能源安全做出积极的贡献。

高尚堡油田二次开发中注采井网的重组调整——以高5断块为例卢家亭;黄玉池;乔石石;杨燕;杨竞旭【摘要】After thirty years of development there are many problems in Gao5 Block Reservoir of Gaoshangpu oilfield reservoir.Under the fine three-dimensional geology model and numerical simulation,remaining oil satruation distribution of Gao 5 Block is divided into four types: type injection imperfect,uncontrollable well network,retention area and layertype interference.According to the different distribution of remaining oil and redevelopment theory,well network was optimized,and system layer was restructured and adjusted in Gao5 Block.After the redevelopment,waterflood control degree and waterflood use degree were substantially increased.Water flooding recovery ratio rose from 20% to 24%,and good development results were achieved.%针对高尚堡油田高5断块油藏开发效果差的问题,在精细三维地质建模和数值模拟的基础上对高5断块剩余油分布进行分类,并根据剩余油不同分布特点,依据二次开发理论,对高5断块井网进行优化,开发层系进行重组调整。

油藏开发过程中存在的问题及调整建议探讨本文研究了油藏在开发过程中存在的问题及下步开发手段的调整建议。

开发以来,切6区E31水驱动用程度呈逐年下降趋势,水驱储量动用程度有进一步提高的空间,有望通过中高含水期水井调剖、分层酸化和井网调整等工作,减缓层间干扰,改善注水效果,从而达到提高油层供液能力、减缓递减、增加油藏可采储量的目的。

标签:开发;水驱;注采井网昆北油田从试采到正式开发,对切六区E1 3油藏在构造、储层研究等方面的整体认识虽然一直在不断加深,油藏在合理利用边底水能量的情况下,生产情况良好。

近年来,E1 3油藏陆续实施了一些针对油藏生产现状的措施,油藏生产情况一直较好,但是2014年初以来油藏呈现整体液量下降的趋势,油藏产量从2014年初的日产122吨下降到目前日产95吨,2014年10月油藏自然递减已经超过10%。

1、油田开发现状截止2015年11月底,切6区E1 3油藏共有油井12口,开井12口,日产油78.03t,平均单井日产油6.5t/d,月产油0.2341×104t,日产液155.8t /d,综合含水49.92%,累计产油31.5624×104t,累积产水13×87104m3;注水井12口,开井12口,平均单井日注13.32m3/d,月注采比0.81,累积注水量48.0301×104m3,累注采比0.86。

2、开发过程中含水上升的原因分析综合储层物性、油水分布、水质分析等资料,开展注水见效及油井来水方向分析等研究,认为油藏含水上升主要原因如下:2.1 地层水与注入水突進导致含水快速上升。

切6区E1 3油藏Ⅰ-12小层砂体分布稳定,有统一的油水界面,存在注入水、地层水突进现象。

例如:切六-H206井位于切6区E31油藏含油边界附近,2008年11月投产后到2009年11月切六-207井转注期间,无人工注水补充能量,动液面和产液量保持稳定,含水上升快,氯离子含量有所上升,应为地层水突进所致;2010年上半年,含水再次开始上升,氯离子含量有所下降但仍高于初投产时的含量,是注入水与地层水共同作用结果;切六-201井2008年10月投产,液量、产量、含水、液面一直稳定,切六-216井2010年10月开始注水,切六-201井含水上升,同时氯离子含量下降,说明注入水快速突进。

断块油藏分类及开发井网布署与注采井网完善陈合德,郑国芹,陈长明(中原油田采油一厂) 摘 要 拉张盆地发育的断层相互切割,将油藏分割成复杂的小断块,形成不同形态的断块油藏,按形态可分为四种类型,即半圆形,条带形,三角形,四边形断块油藏。

不同形态的断块油藏,有不同开发井网和注采井网,本文通过断块油田开发实践,在断块油藏开发形态分类基础上,提出了不同形态断块油藏合理的开发井网及注采井网。

关键词 断块;油藏;形态;开发井网;注采井网;水驱动用1 前言拉张盆地中断层多期活动,导致断层相互切割与配置,形成形态各异的小断块,根据断块的形态及油藏特征,可划分出不同类型的断块油藏,即半圆形,条带形,三角形,四边形断块油藏,开发断块油藏与开发大油田不同,不同的开发井网和注采井网对油藏采收率影响较大,同一形态的断块油藏采用的开发井网及注采井网因不合理,可导致水驱波及面积减小,水淹快,最终采收率减少5-10%。

根据油藏的形态及其它油藏特征,采用合理的开发井网及注采井网,将会大大提高采收率。

下面从断块油藏的开发实践,针对不同形态的断块油藏,提出合理的开发井网和注采井网。

2 断块油藏的形态分类拉张盆地形成过程中,在拉张作用下,由大型Y型,羽状,地垒型等断裂形成复杂的断块构造,加上拉张过程中应力方向变化,形成多期走向不同的断层,这些断层相互切割配置,将断块分割成不同形态的小断块,形成具有不同特征的断块油藏,根据油藏断块形态及其特征将断块油藏进行分类,概括起来可分为四类,即半圆形,条带形,三角形,四边形断块油藏,下面对不同形态断块油藏描述: 2.1 半圆形油藏半圆形断块油藏为一条主断层与地层形成的“正向屋脊”式(断层倾向与地层倾向一致)或“反向屋脊”式(断层倾向与地层倾向相反)构造油藏。

这类油藏构造相对简单,面积较大,根据构造高点位置可分为两种类型,一种为构造高点位于断层与地层交接处的油藏称为断鼻油藏,另一种类型为构造轴线平行于断层走向的断块油藏称为牵引背斜油藏。

基于井网差异性研究优化注采调整对策

发表时间:2019-10-24T15:54:55.413Z 来源:《科学与技术》2019年第11期作者:杨红

[导读] 对不同类型剩余油分类部署井网,优化中渗油藏开发中后期的井网配置,形成了适合本油藏特点的井网配置技术。

中石化胜利油田现河采油厂郝现管理区

摘要:研究油区中低渗透油藏为主,独特的地质特点造成了目前主要存在着砂体发育不均匀、储层非均值严重,部分单元井网井距不适应;注采井距不适配,驱替不均衡;单井产注能力低等问题。

在沉积微相研究的基础上,运用单砂体平面图和沉积微相图叠合法,通过勾绘含水分级图来半定量研究分析水淹状况及剩余油潜力。

井网适配差异调整技术就是针对中低渗油藏的上述问题,通过优化调整,提高注采井网的有效性;转变思路,变单一措施为开发技术;精细注水,实现油藏有效均衡驱替,进一步夯实中低渗油藏稳产基础,取得了较好效果。

关键词:井网井距不适应;井网适配差异;均衡驱替;注采调整

不同类层单独组网,既一类层、二三类层单独组成独立的注采井网,是中渗油藏后期保持稳定开发的必要手段。

油藏经过多年的注水开发,层间和平面矛盾突出,加上油水井合注合采,注水及见效见水关系复杂,注水流线模糊,剩余油分规律性差,认识困难。

为改善油藏开发效果,利用沉积微相精细描述技术开展单砂体沉积微相研究,明确沉积微相展布规律,在沉积微相控制下开展单砂体相控剩余油研究,定量定性描述剩余油分布,针对不同类型剩余油分类部署井网,优化中渗油藏开发中后期的井网配置,形成了适合本油藏特点的井网配置技术。

1 前言

中低渗油藏动用含油面积123.4平方公里,动用地质储量1.08亿万吨,主要包含沙三段、沙四段两套含油层系,其中沙三段油藏主要分布在中央隆起带西段,埋藏深度在2950-3500米,主要为多层透镜体、及单一岩性储层;沙四段油藏主要分布在南坡地区通王断裂带、洼陷东缘地区,埋藏深度从1340-3100米,主要为构造复杂的多薄层、及部分构造简单的单一岩性储层。

中低渗油藏地质储量比重占采油厂已动用储量的31.3%,是保持可持续稳定发展的重要阵地。

2 井网适配调整的背景

油区中低渗油藏主要以浊积砂岩油藏为主,标定采收率18.3%。

油区中低渗透油藏目前主要存在着砂体发育不均匀、储层非均值性严重,部分单元井网井距不适应;注采两难与水淹水窜并存,平面层间动用不均衡;能量保持水平低,单井产注能力低,油藏潜力发挥不充分等问题。

2016年以来,中低渗油藏以提高注采井网的适应性及有效性为目标,通过区块的持续加密调整,对其他区块立足“数砂体完善”,在不打井的情况下,通过井网适配,协调注采关系,进一步夯实稳产基础,取得了较好效果。

3 井网适配调整的主要做法

3.1 优化方式,提高注采井网有效性。

3.1.1 “三定一优”矢量井网加密。

针对平面非均质性严重、注采井距大的问题,在深化储层物性、非均质性、地应力研究的基础上,实施“以地应力定井排方向、分区域定注采井距、分情况定矢量调整对策、优化注水方式”的“三定一优”矢量井网加密,提高采收率。

调整后,区块水驱控制程度提高7.7%,自然递减率为降低4.5%,注采对应率由77.3%上升至80.9%;层段合格率提高5.4%;水井治理初见成效,地层能量得到一定补充,油藏稳产基础得到进一步增强。

3.1.2 核注翼采,转方向,调流线。

针对储层非均质性差异造成砂体核部水淹水窜现象,通过转注变流线,提高波及面积。

2016年,砂体核部转注工作量实施8井次,油井见效率68%,起到了防止水窜,调整流线,确保油井见效的良好效果。

3.1.3 水转油,井网归位,提高储量控制。

针对区块井网不完善的现象,优选水井转油井,井网归位,提高储量控制程度。

水转油井网归位工作量实施6井次,效果显著,目前已累计增油4349吨。

如区块的A井2016年1月水转油,井网归位后效果明显,初期日增油5.1吨/天,累增787吨。

3.1.4 立足砂体井组式完善。

针对中低渗油藏部分单元砂体零散,井网不完善的问题,2016年加大了立足砂体、井组完善力度,首先通过水井强化注水,提高地层能量,特别是补孔未射层,增加油水井注采对应率,实现油井注水见效;然后通过油井补孔水井对应注水层,提高油井产能。

统计2016年共实施油井工作量25口,已累增油6159吨。

3.2 转变思路,变措施为井网完善方式。

2016年坚持将工艺技术发挥到极致,最大限度提高工艺性价比的理念,将水力压裂和水力径向射流技术从增产增注措施转变为井网完善方式,利用压裂裂缝和径向钻孔适配井网,实现压头前移,实现实际注采井距满足理论注采井距的需求。

3.2.1 变压裂增产措施为井网完善方式。

2016年以来区块实施老井压裂适配井网8井次,建立了有效的驱替压差。

如B井区设计压裂半缝长120米。

该井实施后初增能3.3吨/天,累增687吨。

3.2.2 水力径向射流,平面变方向变长度,纵向变孔密变长度对井网进行适配。

区块共实施水力径向射流13井次,使井网得以有效适配。

平面变方向变长度:如C井,根据理论测算,技术极限井距240米,实际注采井距327米。

为改善井网适应程度,实施水力径向射流,在北东130°和北东310°各钻3个孔,避开主流线,挖掘分流线剩余油。

水力径向射流后有效注采距离缩短到230米,对应油井也见到效果,日油由3.3吨/天上升到6.1吨/天。

纵向变孔密变长度:如对层内吸水差异大的问题,对不同岩性段,不同渗透率层段通过变射孔孔密及钻孔长度,根据吸水剖面测试,吸水差异得到改善。

3.3 精细调整,实现油藏有效均衡驱替。

3.3.1 堵调结合,均衡三场。

针对井组平面水驱不均衡问题,开展堵水试验。

堵调实施10天后对应油井相继见效,井组日油比调前增加5吨/天,综合含水下降了10.7%,井组累增油260吨。

3.3.2 矢量配注,激动压差。

针对部分井组注水见效差、水淹水窜现象,加大矢量调配工作,激动压差、均衡注采流线,保持井组产量的相

对稳定。

3.3.3 高压分层,有效注水。

针对纵向上各小层吸水不均衡,水驱效果差的现象,2016年优选水井6井次实施高压分层注水,实现纵向上均衡驱替。

4 实施效果

通过以上工作的开展,中低渗油藏开发形势向好,产量实现稳升,油藏稳产基础得到改善,注采对应率由2016年初的69.6%上升到目前的71.3%;自然递减得到控制,由2016年底的12.96%下降到目前的9.17%,下降3.79个百分点;单元稳升率进一步提高,单元指标得到改善。

由于2017年良好的开发效果,中低渗油藏SEC可采储量大幅提高。

参考文献

[1] 刘玉坤,韩秋,孙国军.优化射孔完井工艺提高油井产能[J].大庆石油地质与开发,2016。