古诗词中典故的使用

- 格式:doc

- 大小:19.44 KB

- 文档页数:2

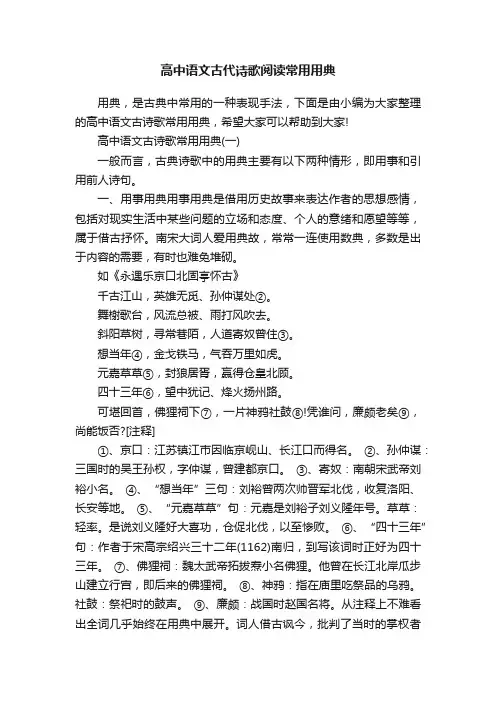

高中语文古代诗歌阅读常用用典用典,是古典中常用的一种表现手法,下面是由小编为大家整理的高中语文古诗歌常用用典,希望大家可以帮助到大家!高中语文古诗歌常用用典(一)一般而言,古典诗歌中的用典主要有以下两种情形,即用事和引用前人诗句。

一、用事用典用事用典是借用历史故事来表达作者的思想感情,包括对现实生活中某些问题的立场和态度、个人的意绪和愿望等等,属于借古抒怀。

南宋大词人爱用典故,常常一连使用数典,多数是出于内容的需要,有时也难免堆砌。

如《永遇乐京口北固亭怀古》千古江山,英雄无觅、孙仲谋处②。

舞榭歌台,风流总被、雨打风吹去。

斜阳草树,寻常巷陌,人道寄奴曾住③。

想当年④,金戈铁马,气吞万里如虎。

元嘉草草⑤,封狼居胥,赢得仓皇北顾。

四十三年⑥,望中犹记、烽火扬州路。

可堪回首,佛狸祠下⑦,一片神鸦社鼓⑧!凭谁问,廉颇老矣⑨,尚能饭否?[注释]①、京口:江苏镇江市因临京岘山、长江口而得名。

②、孙仲谋:三国时的吴王孙权,字仲谋,曾建都京口。

③、寄奴:南朝宋武帝刘裕小名。

④、“想当年”三句:刘裕曾两次帅晋军北伐,收复洛阳、长安等地。

⑤、“元嘉草草”句:元嘉是刘裕子刘义隆年号。

草草:轻率。

是说刘义隆好大喜功,仓促北伐,以至惨败。

⑥、“四十三年”句:作者于宋高宗绍兴三十二年(1162)南归,到写该词时正好为四十三年。

⑦、佛狸祠:魏太武帝拓拔焘小名佛狸。

他曾在长江北岸瓜步山建立行宫,即后来的佛狸祠。

⑧、神鸦:指在庙里吃祭品的乌鸦。

社鼓:祭祀时的鼓声。

⑨、廉颇:战国时赵国名将。

从注释上不难看出全词几乎始终在用典中展开。

词人借古讽今,批判了当时的掌权者韩侂(tuō)胄冒险北伐、妄图侥幸取胜的错误,同时也表达了自己想建功报国而不能施展才略的悲愤心情。

这个主旨,主要是通过四个影射现实的历史故事表现出来的,即刘裕、刘义隆、北魏太武帝拓跋焘和廉颇的故事。

这首词是对当时统治者的批评,因为不方便正面直说,所以用典就是最好的办法。

高中语文古诗歌常用用典(二)引用或化用前人诗句用典引用或化用前人诗句用典目的是加深诗词中的意境,促使人联想而寻意于言外。

以典入诗别有意趣—-古诗词的巧妙用典(宋玲)以典入诗,是历代诗人常用的表现手法.凡诗文中引用过去有关人、地、事、物之史实,或有来历有出处的词语、佳句,来表达诗人的某种愿望或情感,而增加词句之形象、含蓄与典雅,或意境的内涵与深度,即称“用典。

”用典也是诗歌的一种修辞手法,可避免一览无余的直白,还可给读者在诗行间留下联想和思索的余地.的确,用典用得巧妙、恰当,可以使诗词意蕴丰富、简洁含蓄、庄重典雅,使表达更加生动形象,诗句更凝练,言近而旨远,含蓄而婉转,从而提高作品的表现力和感染力,达到古诗人常说的:力透纸背,掷地有声!下面,我主要讲四点,一是诗词用典的主要作用;二是用典的主要形式;三是用典的手法;四是用典要注意的三个问题。

首先具体说一下诗词用典的主要作用:一、品评历史,借古论今。

如:泊秦准(杜牧)烟笼塞水月笼沙,夜泊秦淮近酒家。

商女不知亡国恨,隔江犹唱《后庭花》。

诗中的《后庭花》歌曲名,是引用的一个典故,南朝陈后主所作的《玉树后庭花》,被后人称为为“亡国之音”。

诗人所处的晚唐时期正值国运衰微之际,而这些统治者不以国事为重,反而聚集于酒楼之中欣赏靡靡之音,怎能不使诗人产生历史可能重演的隐忧?所以,诗人这里是借陈后主因荒淫享乐终致亡国的历史讽刺晚唐那些醉生梦死的统治者不从中汲取教训。

二、抒情言志,表明心迹。

如:如苏轼在《江城子·密州出猎》“持节云中,何日遣冯唐?"中引用了一个典故。

据《汉书·冯唐传》记载:汉文帝时,魏尚为云中太守,抵御匈奴有功,只因报功时多报了六个首级而获罪削职。

后来,文帝采纳冯唐的劝谏,派冯唐持符节到云中去赦免魏尚。

这里诗人身在密州,怀才不遇、壮志难酬,以魏尚自喻,希望有一天,朝廷也能派遣象冯唐这样的人前来,抒发了渴望报效朝廷的壮志豪情。

永遇乐·京口北固亭怀古千古江山,英雄无觅孙仲谋处。

舞榭歌台,风流总被雨打风吹去.斜阳草树,寻常巷陌,人道寄奴曾住。

古诗词中的用典

哎呀,朋友们,咱今天来聊聊古诗词中的用典!你说这古诗词里的

用典,就像是给一道佳肴加上了独特的调料,让诗词的味道更加浓郁

有韵味。

比如说李白的“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”,这“长风破浪”

用的可是南朝宋时宗悫的典故,宗悫少年时就怀有大志,叔父问他志向,他回答“愿乘长风破万里浪”。

这不就像我们在追求梦想的道路上,虽然困难重重,但只要有那股子勇往直前的劲儿,啥都不怕!你想想,要是没有这个典故,这诗是不是就少了那么点儿激昂的力量?

再看看苏轼的“持节云中,何日遣冯唐”,这里引用了冯唐为魏尚辩

白使其官复原职的典故。

苏轼以魏尚自比,多希望朝廷能像汉文帝派

遣冯唐赦免魏尚那样,重新重用自己啊!这就好比一个有才华的人,

满心期待着能有赏识他的伯乐出现,给他一个大展身手的机会,多让

人感慨!

还有辛弃疾的“休说鲈鱼堪脍,尽西风,季鹰归未”,用西晋张翰见

秋风起,思念故乡鲈鱼脍而辞官归乡的典故,来表达自己对故乡的思

念和对壮志难酬的无奈。

这不就像我们在异乡打拼,有时累了倦了,

就会想起家乡的温暖和安逸嘛!

古诗词中的用典,不就是诗人在跟我们玩“捉迷藏”吗?让我们在字

里行间去寻找那些隐藏的故事和情感。

这些典故,让诗词有了更深厚

的文化底蕴,也让我们读起来更有滋味。

难道你不觉得这是一种特别美妙的表达方式吗?

我觉得啊,古诗词中的用典,是古人留给我们的宝贵财富,值得我们细细品味和传承!。

浅论典故在诗歌中的准确使用[摘要]诗词在语文教学中占有一定的分量,而诗歌鉴赏中考查最多的就是情感和手法。

本文主要讲在学习过程中如何判读诗歌中使用“用典”的表现手法。

只有平时多阅读积累更多的典故,才能更好地判断和鉴赏。

[关键词]典故用典诗歌情感[中图分类号]g424 [文献标识码]a [文章编号]1006-5962(2013)03(a)-0208-01古典诗词是我国文学遗产的重要组成部分,在语文教学中占有一定的份量。

同时也是考试的一个重点和亮点。

而诗歌鉴赏中考查最多的就是情感和手法。

在增加了作品意蕴的同时,也给我们阅读造成了一定的影响。

有些时候要是不能正确理解其中典故的含义就直接影响对整个作品的鉴赏。

所以必须对作品中的“典故”有个初步的理解,透过原来典故中的本意进而理解出用典后所表达出的新的含义。

一般而言,古诗词中的用典要注意以下几种类型。

1.化用前人语句。

2.引用神话故事。

3.明用历史故事。

下面我想谈谈学生学习过程中如何判断诗歌中使用了“用典”的表现手法。

1.明确概念“用典”又称“用事…援引”。

是古诗词常见的一种表现手法。

它的特点是引用古代的历史故事、寓言故事、历史人物或古人的言论或俗语、成语等,来印证自己的论点或抒发自己的思想感情。

2.弄清分类2.1正用和反用正用就是取典故的原来意义入诗文,如辛弃疾《永遇乐京口北固亭怀古》中的“凭谁问,廉颇老矣,尚能饭否?”,语出《史记,廉颇蔺相如列传》,表明自己虽然年纪老大,但雄心犹在,尚能为国杀敌立功。

王安石《桂枝香·金陵怀古》中的“千里澄江似练,翠峰如簇”,语出谢眺《晚登三山还望京邑》中的“余霞散成绮,澄江静如练”,描写了金陵的壮丽景色。

反用是在诗文中反用原典的意义,如王维《山居秋暝》中的”随意春芳歇,王孙自可留”,语出《楚辞招隐士》:“王孙游兮不归,春草生兮萋萋”,“王孙兮归来,山中兮不可久留”,本诗反其意而用之,表达了诗人远离世俗、过隐居生活的愿望。

古典诗词中借用的典故:闻笛赋、烂柯人、遣冯唐……在古诗词鉴赏中,有一些诗人常借用典故来借古讽今或借古喻今。

那么,在所学的古诗词中,有哪些是借用了典故呢?怀旧空吟闻笛赋,到乡翻似烂柯人。

--《酬乐天扬州初逢席上见赠》刘禹锡借用典故闻笛赋:指西晋向秀所作的《思旧赋》。

向秀跟嵇康是好朋友,嵇康因不满司马氏集团而被杀,向秀经过嵇康故居时,听见有人吹笛,不禁悲从中来,于是作《思旧赋》。

烂柯人:指晋人王质。

王质上山砍柴,看见两个童子下棋,就停下观看。

等棋局终了,手中的斧把已经朽烂。

回到村里,才知道已过了一百年了。

浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。

--《渔家傲·秋思》范仲淹借用典故勒石燕然:用的是《后汉书·窦融列传》中的典故,东汉时窦宪率兵打败匈奴,一直追击到燕然山,刻石纪功而还。

为报倾城随太守,亲射虎,看孙郎。

--《江城子·密州出猎》苏轼借用典故亲射虎,看孙郎:孙郎即孙权,《三国志》记载孙权在一次出行中,坐骑为虎所伤,他镇定地在马前击毙了老虎。

持节云中,何日遣冯唐?--《江城子·密州出猎》苏轼借用典故遣冯唐:据《史记·张释之冯唐列传》记载:汉文帝时,魏尚为云中太守,抵御匈奴有功,只因报功时多报了六个首级而获罪削职。

后来,文帝采纳冯唐的劝谏,派冯唐持符节到云中去赦免魏尚。

会挽雕弓如满月,西北望,射天狼。

--《江城子·密州出猎》苏轼借用典故射天狼:天狼星,据《晋书·天文志》说是“主侵掠”。

八百里分麾下炙……马作的卢飞快。

--《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》辛弃疾借用典故八百里:指牛。

据《世说新语·汰侈》载:晋王恺有良牛,名“八百里駮”后世诗词多以“八百里”指牛。

的卢:良马名。

据《三国志·蜀志·先主传》载,刘备在荆州遇险,他所骑的的卢马“一踊三丈”驮他脱险。

安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜? --李白《梦游天姥岭留别》借用典故折腰:《宋书隐逸传》载,陶渊明曾作彭泽县令,因不肯“为五斗米折腰向乡里小儿”而弃官归隐。

《滕王阁序》运用典故的技巧导语:《滕王阁序》一文运用大量的典故来叙事、议论、抒情。

用典数量众多,类型丰富,淋漓尽致地体现了典故辞约意丰、含蓄委婉、华丽典雅的表达效果。

用典亦称用事,指诗文中引用过去之有关人、地、事、物之史实,或语言文字,以为比喻,而增加词句之含蓄与典雅,来表达自己的意思。

它是文学写作中一种常用的表现手法,在古诗文中尤为普遍。

用典能起到辞约意丰,含蓄委婉,华丽典雅,增强作品意蕴的作用。

用典的艺术在《滕王阁序》一文中表现得淋漓尽致。

具体情况如下:《滕王阁序》是一篇骈文,全文仅七百多字,就有四十处用典,几乎是无句不在用典。

但它并不因此而束缚了内容,遮盖了素质,淹没了真情,恰恰相反,文章因用典而增强了艺术魅力,突出表现了作者的写作技艺。

《滕王阁序》用典数量多,用典类型也是多样的。

用典按照不同的分类标准,就有不同的类型。

一、按照典故的内容,可分事典和语典事典即引古代故事,包括历史故事、神话故事、传说故事、寓言故事、轶闻琐事、诗文作品故事等。

在《滕王阁序》中,历史故事如“冯唐易老,李广难封。

屈贾谊于长沙,非无圣主;窜梁鸿于海曲,岂乏明时”;神话故事,如“物华天空,龙光射牛斗之墟”;传说故事,如“雁阵惊寒,声断衡阳之浦”“酌贪泉而觉爽”;寓言故事,如“处涸辙以犹欢”“北海虽赊,扶摇可接”;轶闻琐事,如“人杰地灵,徐孺下陈蕃之榻”,“望长安于日下,目吴会于云间”“阮籍猖狂,岂效穷途之哭”;诗文作品故事,如“杨意不逢,抚凌云而自惜”。

通篇之中,都是变换方式在用典,体现用典的多样化。

语典即取成词,它分为取义、借词和隐括三种情况。

所谓取义就是取原来词语的意义,如“东隅已逝,桑榆非晚”“紫电清霜”。

所谓借词,即借用现成词语,与原来词的意义没有多少相干,如“睢园绿竹”“彭泽”“朱华”“临川”。

所谓隐括就是对原有文字内容进行剪裁、修改、使之成为另外一种文体的文字。

隐括有两种:一是隐括前人作品中景色,叫做借景;二是隐括前人诗句,如“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”。

用典,是古诗词中常用的一种表现方法,在增强了作品意蕴的同时,也给我们阅读造成了一定的影响。

典故,不仅可以让诗词的表达更为形象,还可以让诗词读起来含蓄典雅,别有一番诗意。

下面就让我们一起来看看诗词中的这些常用典故吧!1.比翼鸟:传说中鹣鹣只有一只眼、一只翅膀,所以一定要两只鸟在一起才能飞,比喻夫妻。

唐白居易《长恨歌》:“在天愿为比翼鸟,在地愿为连理枝。

”2.长亭:古代驿站在路上约隔十里设一长亭,五里设一短亭,供游人休息送别。

后“长亭”成为送别之地的代称。

宋柳永《雨霖铃》:“寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇。

”3.桑榆:传说太阳落在崦嵫,日影照在桑榆树上。

以此比日暮,后比喻人的晚年。

唐刘禹锡《酬乐天咏老见示》:“莫道桑榆晚,为霞尚满天。

”唐王勃《滕王阁序》:“东榆已失,桑榆非晚。

”4.黍离:语出《诗经•黍离》,东周大夫路经西周故都,见其满地禾黍,遂有宫室宗庙毁坏之叹。

后以此表示对国家昔盛今衰的痛惜伤感之情。

唐许浑《登洛阳故城》:“禾黍离离半野蒿,昔人城此岂知劳?”5.商女:语出唐杜牧《泊秦淮》:“商女不知亡国恨,隔江犹唱后庭花。

”商女即歌女。

后以此为不顾国家兴亡而醉生梦死的典故。

宋王安石《桂枝香》:“至今商女,时时犹唱,后庭遗曲。

”6.白衣苍狗:亦叫白云苍狗,比喻世事变幻无常。

出自杜甫诗《可叹》:“天上浮云似白衣,斯须改变如苍狗。

古往今来共一时,人生万事无不有。

人事变化犹如浮云,一会儿像白云,一会儿像苍狗。

7.献芹:也说“芹献”。

《列子·杨朱》有一个故事说,从前有个人在乡里的豪绅前大肆吹嘘芹菜如何好吃,豪绅尝了之后,竟“蜇于口,惨于腹”。

后来就用“献芹”谦称赠人的礼品菲薄,或所提的建议浅陋。

8.汗青:古时字写在竹简上,先用火烧竹简,使其干燥,叫“杀青”;因烘时竹简出水如汗,故又叫“汗青”。

后指书稿、史书。

宋文天样《过零丁洋》:“人生自古谁无死,留取丹心照汗青。

”9.金乌:传说太阳里有三足乌。

后以“金乌”作为太阳的代称。

永遇乐京口北固亭怀古运用典故的句子下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改,请根据实际需要进行相应的调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,如想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor.I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!《永遇乐·京口北固亭怀古》是南宋词人辛弃疾的一首千古流传的佳作,全词深沉厚重,充满了历史的沧桑感和民族的忧患意识。

古诗词中常见的典故作者:我们在欣赏古诗词时,常会碰到一些典故。

这些典故含蓄、洗练、委婉,有着丰富的文化内核。

倘若我们不能熟知这些典故,不仅会给我们欣赏诗歌带来一定的困难,而且使我们在赏诗的审美过程中无法产生翩翩联想。

常见的用典有以下几种情形:①点化前人语句;②引用神话故事;③运用历史故事。

而常用的典故有:1、投笔:《后汉书》载:班超家境贫寒,靠为官府抄写文书来生活。

他曾投笔感叹,要效法傅介子、张骞立功边境,取爵封侯。

后来“投笔”就指弃文从武。

如辛弃疾《水调歌头》:莫学班超投笔,纵得封侯万里,憔悴老边州。

2、长城:长城:南宋将领檀道济自称为“万里长城”,后以此称能抵御敌人入侵的英雄人物。

宋陆游《书愤》:“塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。

”3、楼兰:《汉书》载;楼兰国王贪财,多次杀害前往西域的汉使。

后来傅介子被派出使西域,计斩楼兰王,为国立功。

以后诗人就常用“楼兰”代指边境之敌,用“破(斩)楼兰”指建功立业。

如:如:王昌龄的《从军行》:“青海长云暗雪山,疆域遥望玉门关。

黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。

4、折腰:《宋书•隐逸传》载,陶渊明曾作彭泽县令,因不肯“为五斗米折腰向乡里小儿”而弃官归隐。

“折腰”意为躬身拜揖,后来喻指屈身事人,而诗人常反其义用之。

如李白《梦游天姥岭留别》:“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜?”5、化碧:《庄子外物》载,苌弘是周朝的贤臣,无辜获罪而被流放蜀地。

他在蜀地自杀后,当地人用玉匣把他的血藏起来,三年后血变成了碧玉。

后来人们就常用“化碧”形容刚直中正的人为正义事业而蒙冤受屈。

顾况《露青竹杖歌》:“玉润犹沾玉垒雪,碧鲜似染苌弘血。

”温庭筠《马嵬诗》:“返魂无验青烟灭,埋血空成碧草愁。

”6、鸿雁:《汉书•苏武传》,匈奴单于欺骗汉使,陈苏武已死,而汉使者故意说汉天子打猎时射下一只北方飞来的鸿雁,脚上拴着帛书,是苏武写的。

单于只好放了苏武。

后来就用“红雁”“雁书”、“雁足”、“鱼雁”等指书信、音讯。

龙源期刊网 古诗词中的用典作者:来源:《作文周刊·高一版》2019年第19期用典,是古诗词中常用的一种表现方法。

凡詩文中引用过去有关人、地、事、物之史实,或有来历有出处的词语、佳句,来表达诗人的某种愿望或情感,而增加词句之形象、含蓄与典雅,或意境的内涵与深度,即称“用典”。

用典有明用、暗用、正用、反用、借用等种类。

无论引用历史故事,还是引用名言名句,使读者从字面上一眼可辨的,是明用,例如辛弃疾《永遇乐·京口北固亭怀古》中的“千古兴亡多少事,悠悠,不尽长江滚滚来”就是引用杜甫《登高》中的“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚流”的诗句。

字面上与上下文句融合为一,不细察则不知为用典的,是暗用,例如杜甫《前出塞》中的“功名图麒麟”就是引用汉宣帝把霍光等十一位功臣的图像画于麒麟阁的典故。

典故的含义与作者所要表达的意思一致的,是正用,如“孟尝高洁,空余报国之情”。

从反面来阐发典故的意思,借以抒发一种与原典相反的思想感情和见解的,即反其意而用之,是反用,如李商隐的《贾生》:“宣室求贤访逐臣,贾生才调更无伦。

可怜夜半虚前席,不问苍生问鬼神。

”引用了《史记》里汉文帝在宣室接见贾谊询问鬼神的故事,借以抒发自己的真正才学无人赏识的怀才不遇的感愤。

借典故的字面意思来表达与典故实际无关的事物的,是借用。

例如《滕王阁序》中“接孟氏之芳邻”,它不是说“择邻而居”或比喻母教等意思,而是表示自己很高兴能与参加宴会的各位嘉宾结交。

毛泽东《水调歌头·游泳》中的“更立西江石壁,截断巫山云雨,高峡出平湖”,用“巫山云雨”借指长江上游的洪水,用来展望祖国水利建设的前景,更是古为今用、化腐朽为神奇的典范。

理解典故需要把握两点,一是典故本身的内容,二是作者用典的意图。

正确理解了诗人用典的目的,也就理解了诗歌表达的思想内容。

例如辛弃疾的《永遇乐·京口北固亭怀古》就用了五个典故(孙权、刘裕、宋文帝、佛狸、廉颇),表达思想感情。

古诗词中典故的使用

正确看待古诗词用典古典文学中运用典故,对于作者当时来说也算是“古为今用”。

多用典故,是我国古典文学作品里一个突出的现象。尤其是古诗词中典故的使用。今天,语

文网小编给大家带来古诗词中典故的使用,希望通过分享典故的化用,对拓展同学们的语文

知识面有所帮助。

古诗词中典故的使用用由语文网小编整理,仅供参考:

正文学作品中经常使用到的是“用典”。实质上就是使用典故。古人作诗填词讲究“无

一字无来历”,引经据典尤为重要。

典故,凝聚着深厚的历史文化内涵,用典,使诗歌显得含蓄而精炼,神韵深远。它对

于作品有利有弊。有的作者用典故来炫博矜奇,用典故来粉饰空无内容的作品,他的流弊就

很大。有的作者运用人人熟知的典故,用得恰当,能以少量的文字表达极为丰富的意思,言

简意赅,能给人以具体、鲜明的印象,并且起到“古为今用”的作用,这种用典是完全应该

肯定的。一般人鉴于用典的流弊,总以多用典故为诫,这有时也是因噎废食之论。我们应该

分别对待这一问题,既不能粗率地否定一切用典的作品,也不能一味地认为用典越多越好。

这两种看法都不对,前者否定用典,这是忽略了有些典故本身具有思想性;后者则混淆了作

品的题材和主题的区别。

下面我就以人教版高中语文课本中的两首宋词为例来探讨一下这一问题。

一首是苏轼的《永遇乐 京口北固亭怀古》:

千古江山,英雄无觅 , 孙仲谋处。舞榭歌台,风流总被 , 雨打风吹去。斜阳草树,

寻常巷陌,人道寄奴曾住。想当年,金戈铁马,气吞万里如虎。 元嘉草草,封狼居胥,赢

得仓皇北顾。四十三年,望中犹记,烽火扬州路。可堪回首,佛狸祠下,一片神鸦社鼓。凭

谁问:廉颇老矣,尚能饭否?

这首词一共用了孙权、刘裕、宋问帝北魏太武帝(佛狸)、廉颇五个典故,全词不用典

的只有“四十三年,望中犹记,烽火扬州路”三句。辛弃疾的词以多用典故出名,这首词在

全部辛词里是最突出的一首,但是,他用这些典故和一般的文人的用典不同,因为这首词的

五个典故,它本身的思想性和作者的思想是紧密相联的,并且这些典故都是京口(今镇江)

这个地方的历史典故,是这个“京口北固亭怀古”里应有的文章。

这首词是辛弃疾六十七岁是被韩托胄起用为镇江知府是所作的。词的上片怀念孙权、

刘裕。孙权曾经北伐曹操,刘裕也曾北伐。先灭山东的南燕,后灭陕西的后秦。辛弃疾在孝

宗乾道己酉年进《美芹十论》,也主张先取山东。

下片用王玄谟劝宋文帝北伐之事,意思是惋惜文帝不曾作好准备,冒险北伐,以致大

败,让佛狸深入南方。这原是为韩托胄而发的,当时韩托胄要一伐金自立大功,不肯听取辛

弃疾先作充分准备的劝告。后来果然一败涂地,不出辛弃疾所料。中段回忆自己少年时从北

方起义军南来之事。结句以廉颇自比,表达为国效劳的忠心。这时辛弃疾虽任边防重职,但

韩托胄并不尊重他的意见,次年他便被劾落职了。

这首词用这些典故,一方面原是这个“怀古”题目里应有的历史事实,另一方面又是

借用历史事实来表达自己的思想,并且拿它来对统治集团作规劝和斗争,这也是用历史经验

讽劝当时的统治者,为政治服务。若论这些典故在词里所起的政治性、思想性的作用,可以

说,是全宋词中用典的作品最为突出的一首。

尽管它典故用得这么多,但对作品的内容来说,完全是有利无弊,完全是应该肯定的。

决不能拿它和一般的文士用典故来粉饰作品相提并论。另一首词是姜夔的《扬州慢》:淳熙

丙申至日,予过维扬。夜雪初霁,荠麦弥望。入其城则四顾萧条,寒水自碧,暮色渐起,戍角

悲吟。予怀怆然,感慨今昔,因自度此曲。千岩老人以为有《黍离》之悲也。

淮左名都,竹西佳处,解鞍少驻初程。过春风十里,尽荠麦青青。自胡马窥江去后,

废池乔木,犹厌言兵。渐黄昏、清角吹寒,都在空城。 杜郎俊赏,算而今重到须惊。纵豆

蔻词工,青楼梦好,难赋深情。二十四桥仍在,波心荡,冷月无声。念桥边红药,年年知为

谁生?这首词是姜夔年仅二十岁是过扬州是所作,却是他集子里名篇。有人说“纵豆蔻词工,

青楼梦好”几句是冶游狎妓的口气,因而判断它是一首思想性很差的作品。我以为不然。“青

楼梦好”几句化用杜牧关于扬州的诗。杜牧这首诗原是“唐人好狎”风气下的产物。

一般来说,作品里所用的典故,原本和作者本身的思想内容是一致的。但也只是一般

情况,通常而论,不能一概而论。有些作品不能因为它所用典故的思想性而连坐这篇作品的

思想性。这种情况在古典文学里司空见惯,随便举个例子,杜甫诗:“远愧梁江总,还家尚

黑头。”江总在当时是一个没有品格的文人,我们就可以据此就贬低杜甫这首诗的思想性吗?

辛弃疾的《鹧鸪天》:“书咄咄,且休休。”“咄咄书空”用殷浩故事亦复如此。姜夔在南

渡兵火之后,写了这首凭吊扬州的词。凭吊扬州首先让人想到的是它在唐代的繁华。繁华是

扬州的历史特征,杜牧的诗对这方面来说是具有代表性的饿,所以历代文人借它作典故用。

姜夔用“青楼梦好”几句,也正是为“清角吹寒,都在空城”“废池乔木,犹厌言兵”写荒

凉景象的句子作反衬,不能因此就说它的思想性就差。高中语文课本孔尚任的《哀江南》的

《余韵》一出,回忆金陵亡国前的情况有“眼看他起朱楼,眼看他宴宾客,眼看他楼塌了!

这青苔碧瓦堆,俺曾睡风流觉”。这里也有冶游狎妓的句子,我们不能因此就贬低它的感慨

民族兴亡的思想性。

姜夔《扬州慢》的主题思想,他在小序里就用“黍离之悲”一句点明。那是故国之思,

亡国之痛。当我们读这首词时,首先被感动的是“自胡马窥江去后,废池乔木,犹厌言兵”,

是“渐黄昏、清角吹寒,都在空城”几句。这是表达主题的文字。它用杜牧的“青楼梦好”

几句,知识这个主题的反衬材料,同样的材料可以为不同的主题服务。我们不能因为它所运

用的材料的思想内容是该批判的,便连坐整篇作品。因为评估一篇作品的思想性,主要的是

它的主题思想,而不是它的材料。

固然,这首词有它的局限性。张孝祥写的《六州歌头》,在当时起到了鼓舞人心的作

用。而姜夔这首词的感情毕竟与张孝祥的《六州歌头》不同,这主要是由于他们所处的政治

地位和生活感情不同。姜夔在南宋只是一个落拓江湖的高人雅士,不是属于社会反抗势力一

面的人物。这首词有局限性,但若因它借用杜牧的典故而认为它的思想性很差,是不妥的。

运用典故,是古典文学创作常用的一种方法,用典的恰当与否,对作品思想的影响有很大的

关系,但必须从整体去看,决不能一概而论。

以上简单介绍了古诗词中典故的使用。了解这些常识,有助于我们增加人文素养。如

果您对此知识点也感兴趣,欢迎加入我们的学习与讨论,同时,请支持语文网,我们将一如

既往给大家提供更多更全的语文学习资料。