土壤地球化学特征研究及应用

- 格式:doc

- 大小:33.00 KB

- 文档页数:5

中华人民共和国地质矿产行业标准土壤地球化学测量规范DZ/T 0145-941 主题内容与适用范围1.1本标准规定了土壤地球化学测量工作中主要方法、技术要求和规则。

1.2本标准适用于金属矿产地质勘查。

铀矿、地热、非金属矿产地质勘查的土壤测量工作也可参照执行。

2 引用标准GB/T 14496 地质矿产地球化学勘查名词术语DZ/T 0011 地球化学普查规范(比例尺1:50 000)DZ/T 0075 地球化学勘查图图式,图例及用色标准3 总则3.1 土壤地球化学测量(简称土壤测量),是以上壤为采佯对象所进行的地球化学勘查工作。

3.2 土壤地球化学测量主要用于矿产地质勘查的详查阶段,也可用于在区域调查、普查阶段中水系沉积物测量无法进行的地区。

3.3 土壤地球化学测量可用于找矿以及各类异常和矿化点的查证、评价,也可为地质填图提供信息。

3.4 区域调查和普查的土壤测量方法,其主要技术要求,按化探区域调查和化探普查的规范执行。

3.5 用于金属矿产地质勘查的土壤测量应选择在残坡积层发育地区进行。

4 工作设计4.1 资料收集编写土壤测量的工作设计前,—般应收集和分析以下资料:a.测区的地理和交通、生活情况以及测地资料;b.测区及外围地质特征,矿产、矿床类型和成矿规律,矿床氧化淋失程度等特点; c.测区及外围以往地质、物探、化探、遥感等的工作程度和工作成果;d.测区的地形、地貌、水文、气象,第四纪覆盖物(尤其是土壤)的类型,植被特征,人工污染情况等有关资料;e.表生作用对指示元素的影响及表生赋存状态。

4.2 方法有效性与技术试验4.2.1 野外踏勘编写设计前应对测区进行必要的现场踏勘工作、取得第一手资料,以了解所收集资料方法技术的有效性,其内容包括:a.检查核对所搜集资料的可靠程度;b.确定试验地点和测区的有效范围;c.实地考察工区的交通、生活及工作条件。

4.2.2 设计前的技术试验4.2.2.1 有前人工作过的测区或邻区,设计时其主要技术指标和方案可参照前人的工作成果。

附件8:“典型稻田土壤关键生物地球化学过程与环境功能”重大项目指南稻田对维护我国粮食安全和环境健康起着不可替代的作用。

我国是一个人口大国,发展农业,确保粮食安全是一项基本国策。

在粮食需求不断增加、耕地面积逐年减少、环境质量却日趋恶化的压力下,维持稻田土壤持续高产性能、同时保证其生态环境健康与农产品质量安全,是我国当前迫切需要加以研究和解决的重大科学问题。

稻田土壤生产力与生态环境功能的形成与演化,集中体现了人为活动与生物地球化学过程的相互作用、生物地球化学过程与水分和生物的相互作用与耦合关系、生产力与生态环境功能的相互作用与协调、以及农业生产与全球气候变化的相互作用。

深入研究稻田土壤的生物地球化学过程与环境功能,不仅对于稻田的可持续利用具有极其重要的科学意义和实践指导价值,还将极大地推动我国农田科学使用和管理研究,构造生产力与产品质量不断提高、与生态环境状况充分协调的农业生产体系提供重大科学支撑。

一、科学目标以水稻土为模型系统,系统研究在氧化-还原交替作用下土壤碳、氮、铁等关键元素的生物地球化学循环过程及其微生物学机制,阐明水稻土碳、氮、铁循环过程特点、耦合机制及其生态环境效应,揭示稻田土壤生产力与生态环境功能演化特点与关键驱动机制,建立稻田土壤碳、氮、铁循环的生物地球化学过程模拟模型,提出稻田土壤持续生产力和关键生态功能协调的理论体系与关键途径,为构建我国特色的地表过程研究体系提供理论与方法借鉴,同时为保障国家粮食安全和环境健康提供重大科技支撑。

二、研究内容(一)典型水稻土中碳氮铁等耦合的微生物分子生态学机理。

重点研究水稻土碳氮转化过程的微生物机理。

水稻土固相铁的释放与形态转化过程动力学及其微生物学机制。

氧化-还原交替过程作用下相关碳氮铁转化过程的耦合的微生物学机制。

(二)水稻土中碳氮转化、积累与温室气体排放机制。

重点研究典型水稻土有机质和氮转化的物理化学过程与微生物过程耦合机理、典型稻田土壤持续生产力与生态服务功能协调机理。

地球化学的研究内容一、地球化学是什么你有没有想过,地球上所有的东西,包括空气、水、土壤,甚至我们身边的岩石、矿物,它们是怎么形成的?这就是地球化学研究的核心。

简单来说,地球化学就是研究地球各个部分的化学成分、它们是如何相互作用的,反过来又如何影响地球的变化。

听起来是不是有点儿复杂?其实也不难,打个比方,地球化学就像是把地球当成一个大实验室,研究里面每种元素和物质如何“混搭”,最终成就了我们今天所看到的这个星球。

就像做饭一样,调味料不同,味道大不同,地球上的“食材”也都不是随便来的。

各个化学元素通过不同的组合,形成了我们生活中的一切。

二、地球化学的研究内容1.元素的分布地球化学最基本的研究就是各种元素在地球各个层次中的分布。

地球的“肚子里”有很多层,最外面是地壳,然后是地幔、外核、内核。

每一层的元素种类和比例都不一样,搞明白这些分布规律,不仅有助于我们理解地球的演化过程,还能帮助我们找到矿产资源。

比如,地球上哪里有金、哪里有铜、哪里有稀土,这些东西的分布,跟地球化学的研究密切相关。

你想想,如果你是个矿工,地球化学知识就像是你的“藏宝图”,指引你在哪里可以挖到宝贝,省得你东奔西走,浪费力气。

2.岩石与矿物的形成再说说岩石和矿物。

咱们生活中常见的岩石,比如大理石、花岗岩,这些其实都是化学反应的产物。

地球化学通过研究岩石和矿物的组成,弄清楚了这些物质的形成过程。

举个简单的例子,花岗岩是由石英、长石、云母这些矿物经过长期加热和压力作用形成的。

不同的岩石,它们的“化学成分”也能反映出地球内部的变化,了解了这些,我们就能知道地球的历史,甚至还能预测未来。

也就是说,岩石是地球历史的“化石”,它们的组成就像一本翻开的历史书,告诉我们地球过去发生了什么。

3.水圈与大气的化学咱们地球上,水和大气也不简单。

大家都知道,水是生命之源,可你知道水里含有的各种化学元素和物质,对地球的环境有多大的影响吗?比如,海水中含有丰富的盐分和矿物质,这些元素在不同的环境下,可能会被植物吸收,也可能被动物利用。

地球科学大辞典土壤学土壤学总论【土壤】soil地球(陆地)表面能生长绿色植物的疏松物质表层,由矿物质、有机质以及水分、空气等组成,其厚度为1~2厘米至数米的未固结层;特点是具有肥力,能持续地、同时地为植物生长提供水、热、肥、气等。

土壤由成土母质发育而成,由成土母质、地形、生物、气候等自然因素和耕作、灌溉等人为因素综合作用下,不断演化和发展。

因此,土壤是一种动态的有发展历史的自然体。

【土壤学】pedology研究土壤物质组成、性状及其肥力发生、发展和演化的规律,并指导人们合理而持续地利用、改良和提高土壤肥力的科学。

它将土壤作为一种独立的历史自然体和人类的重要生产资料来研究,与地理科学、生命科学、农业科学和环境科学等均具有密切的联系;在研究方法和手段上吸取了现代化学、物理学、生物学、统计学和地图学的成就;已形成了以土壤学、土壤地理学、土壤物理学、土壤化学、土壤微生物学、土壤矿物学、土壤微形态学、土壤地球化学、土壤改良学、土壤环境学等分支学科组成的学科体系。

【土壤发生学】soil genesis研究在成土因素的综合作用下,母岩或母质转变为土壤的整个过程的学科。

其中研究现代地理环境特征与土壤发生、发展及其空间分异关系的称为土壤地理发生学;研究古地理环境演变与土壤发生、发展关系的称为土壤历史发生学。

俄国科学家B B.道库恰耶夫是土壤发生学的主要奠基人。

【土壤地质】pedogeology采用土壤与地质相结合的方法,对土壤的发生、组成、演化进行的研究。

在此领域里,有很多独特的工作方法。

例如,从各种成土母质可推断土壤性质发育在花岗岩与玄武岩上的土壤性质有很大差别,从地质图可预知土壤图的大致轮廓;从风化壳类型分布可宏观地了解各大土类性质的变化规律;从矿物学特征可预测土壤的主要性状,从土壤颗粒的矿物组合及其抗风化力可说明黄土母质土壤的起源、发育特征及其分布规律等。

从19世纪70年代起,不断有研究成果说明地质构造体系控制着土壤发育的大环境,例如中国经向土壤分布带受新华夏构造的影响;纬向土壤分布带被山字型构造体系所修饰;中国从西南至东北等地,存在着一条北东华夏构造线方向的低硒土壤带,这说明构造体系与土壤状况有一定联系。

江汉平原及周缘土壤地球化学二元构型特征分析与研究张德存;杨明银;杨军;申锐莉;曾明中;徐宏林;胡绍祥【摘要】利用农业地质调查中土壤地球化学调查资料研究流域区土壤中元素分布基本特征,将区内土壤元素分布宏观上归纳为由风化母质控制的和由冲积母质控制的二元结构模型,其前者以硅、锆富集,钙、镁等多元素贫乏为特征,后者以硅、锆贫乏,钙、镁、钾、磷等多元素富集为特征,区域上形成十分清晰的两大地球化学区,不可否认地质单元、冲积物源对两大区产生的内部影响,形成元素分布上的差异,但都未能改变区内基本地球化学分布构成.分析研究成土地球化学作用对土壤酸化、地球化学组分迁移的影响,及土壤表生生物学富集和环境学富集对区域元素分布格局发生的改变.其中生物学富集是导致土壤中碳(有机碳)、硫、氮、(磷)富集的重要途径;环境学富集是镉、汞等重金属富集的基本根源.研究表明,不可忽视土壤后生叠加地球化学作用的重要影响.【期刊名称】《资源环境与工程》【年(卷),期】2017(031)0z1【总页数】9页(P10-18)【关键词】江汉流域经济区;土壤地球化学特征;成土母源;成土地球化学作用【作者】张德存;杨明银;杨军;申锐莉;曾明中;徐宏林;胡绍祥【作者单位】湖北省地质调查院,湖北武汉 430034;湖北省地质调查院,湖北武汉430034;湖北省地质调查院,湖北武汉 430034;湖北省地质调查院,湖北武汉430034;湖北省地质调查院,湖北武汉 430034;湖北省地质调查院,湖北武汉430034;湖北省地质调查院,湖北武汉 430034【正文语种】中文【中图分类】P595江汉流域经济区泛指江汉平原及周缘岗地地区,其上自宜昌,下至武汉,面积4.5万km2,是湖北省最重要的经济区。

江汉平原是中国最负盛名的商品粮基地之一,其农业发展优势,缘于江汉平原优越的农业生态环境,其中除良好的光、热条件外,最为重要的是长江及其支流汉江两大河流形成的江汉冲积型平原,为江汉平原提供了千里沃土。

长寿之乡麻阳的生态地球化学特征研究作者:林治家,王珍英,胡航,宋江涛来源:《国土资源导刊》2020年第02期文章编号:1672-5603(2020)02-10-5摘要微量元素与人体健康具有密切的联系,其对人体的生长、发育、衰老、死亡起着至关重要的作用。

在前人研究基础上,从生态地球化学入手,研究了麻阳县两个长寿村和一个对照村的地表水和表层土壤中的生态地球化学特征。

结果表明,水中溶解氧含量高、NO3-含量低、Cl-相对较低、F-相对较高有利于长寿;土壤碱性环境和高Se/Cd比值能显著降低水稻对Cd 的吸收,有利于人體健康。

同时,复杂的地质背景造成了不同研究点的生态地球化学背景差异显著,使得微量元素含量与人体健康长寿关系的分析复杂化和不确定性。

关键词麻阳;长寿;微量元素;生态地球化学中图分类号:X142 文献标识码:AStudy on Eco-geochemical Characteristics of Mayang County Chinese Longevity AreaLin Zhijia , Wang Zhenying , Hu Hang , Song Jiangtao(Hunan Institute of Geological Survey, Changsha Hunan 410116)Abstract: Trace elements are closely related to human health, which play an important role in human growth, development, aging and death. On the basis of previous studies, the eco-geochemical characteristics in surface water and surface soil of two longevity villages and one control village in Mayang county were studied. The results showed that high dissolved oxygen content, low NO3- content, relatively low Cl- and relatively high F-in water were beneficial to longevity; It was beneficial to human health that alkaline soil and its high Se/Cd ratio could significantly reduce the absorption of Cd by rice. And, significant differences in the eco-geochemical background of different research sites were caused by the complex geological backgroundwhich made the analysis of the relationship between trace element content and human health and longevity complicated and uncertain.Keywords: Mayang; longevity; trace element; eco-geochemistry0 引言环境中的微量元素是长寿的重要物质基础。

珠江三角洲平原区土壤Pb元素地球化学特征及其影响因素研究郭思雨;侯青叶;宗庆霞;唐志敏;韦彬;庞世琦【摘要】以珠江三角洲平原为研究区域,对其7个区县102件水稻根系土样品进行土壤理化参数及Pb形态分析,探讨在第四系分布区土壤Pb全量及Pb活动态含量的特征及影响因素.结果表明:全部供试土壤样品中Pb元素平均含量为46.47mg/kg,略高于广东省土壤Pb含量背景值(36 mg/kg),表现出一定的累积趋势.研究区自西北陆相沉积区至南部海陆交互相沉积区,元素含量增高.Pb元素主要以残渣态和铁锰氧化物形态赋存在土壤中,迁移能力弱.影响土壤Pb全量的因素主要有Al2O3、K2 O、Tl、Mo;影响土壤Pb活动态的因素有Pb全量、pH、有机质、CEC、P、TFe2 O3、Mn;其中,pH是控制Pb元素活动性的最主要因素.【期刊名称】《现代地质》【年(卷),期】2019(033)003【总页数】11页(P514-524)【关键词】珠江三角洲平原;土壤;铅;地球化学形态;影响因素【作者】郭思雨;侯青叶;宗庆霞;唐志敏;韦彬;庞世琦【作者单位】中国地质大学(北京)地球科学与资源学院,北京100083;中国地质大学(北京)地球科学与资源学院,北京100083;云南省地质调查院,云南昆明 650216;中国地质调查局南京地质调查中心,江苏南京 210016;中国地质大学(北京)地球科学与资源学院,北京100083;中国地质大学(北京)地球科学与资源学院,北京100083【正文语种】中文【中图分类】P595;X1420 引言Pb广泛分布于环境中,是最具毒性的重金属之一,也是我国《重金属污染综合防治“十二五”规划》中的5种优先控制污染物之一[1]。

地壳岩石Pb平均含量为16 mg/kg,世界范围内土壤Pb平均含量通常为2~200 mg/kg,我国土壤Pb 背景值为26.0 mg/kg[2],广东省土壤Pb背景值为36 mg/kg[3]。

古土壤地球化学识别标志

1. 铁氧化物,古土壤中的铁氧化物通常是氧化铁和氧化铝的形式,它们可以在古土壤剖面中形成红色、黄色或棕色的颜色,反映了古土壤形成时的氧化还原条件。

2. 碳酸盐,古土壤中的碳酸盐可以表现为方解石、白云石等矿物的存在,这些矿物可以反映古土壤形成时的碳酸盐沉积环境。

3. 硅酸盐,硅酸盐矿物如石英、长石等在古土壤中的存在可以指示古土壤形成时的风化和淋溶作用。

4. 磷酸盐,古土壤中的磷酸盐可以反映古土壤形成时的磷素富集情况,对古土壤的磷循环过程提供重要信息。

5. 土壤有机质,古土壤中的有机质可以表现为腐殖质的存在,反映了古土壤形成时的有机质富集和分解情况。

古土壤地球化学识别标志的研究对于理解古环境、古气候和古地理等方面具有重要意义,可以帮助科学家重建古地球环境的演化历史,并为资源勘探和环境保护提供重要依据。

通过分析古土壤地

球化学识别标志,可以揭示古土壤形成时的地球化学特征,为古地理学和古气候学研究提供重要线索。

莱芜地区土壤地球化学特征及养分综合评价作者:贾强来源:《南方农业·中旬》2020年第07期摘要莱芜地区是山东省重要的农产品生产基地,土壤地球化学元素的分布情况直接关系到农业生产。

通过对莱芜地区土壤地球化学元素的研究表明:该区土壤地球化学元素含量基本与山东省、全国持平,养分状况以中等和较丰富为主。

关键词地球化学;养分;山东省莱芜地区中图分类号:S159.2 文献标志码:B DOI:10.19415/ki.1673-890x.2020.20.094土壤是一切附着于其上的其他产业的物质基础,地球化学元素的元素来源、迁移累积过程、循环转化机理及生态效应直接影响到土壤的质量,关乎民生和可持续发展[1]。

土壤地球化学特征及养分评价研究有助于土地资源的保护、整治和开发利用,有利于促进农业经济区划和种植结构调整。

1 工作区背景工作区为山东省济南市莱芜地区,位于泰山东麓,辖莱芜、钢城两区,总面积约2 246 km2。

农产品以生姜、大蒜、鸡腿葱、大红袍花椒享誉全国,“三辣一麻”获国家质检总局原产地注册标记证书。

工作区属暖温带湿润、半湿润大陆性季风气候,四季分明。

区内北、东、南三面环山,中部为平原,包括中山、低山、丘陵、山间平原4个地貌类型[2]。

土壤类型主要有棕壤、褐土、粗骨土、潮土4个土类。

复杂多变的地形地貌对小流域气候的形成至关重要。

多物源的沉淀堆积,孕育了富含多类元素的土壤,成就了适宜名特优农作物生长的特定环境。

2 样品采集分析土壤地球化学样品采集以4件/km2的采样密度进行,采样位置以农用地为主,兼顾建设用地。

每件以采样点50 m范围内3~5处采集子样组合,采集深度0~20 cm的土柱。

样品经处理后送交实验室,分析测试方法及质量符合规范要求。

3 土壤地球化学特征工作区土壤地球化学元素含量背景值及其与山东省以及全国的对比如表1。

pH无量纲,K2O、CaO、Na2O、MgO、Al2O3、SiO2、OrgC、TFe2O3单位为%,余者为mg·kg-1与中国土壤元素背景值和山东省土壤元素背景值[3]对比表明,工作区土壤地球化学背景值具有以下规律。

五问“土地质量地球化学调查”来源:西安地质调查中心测绘遥感处作者:白金梁楠发布时间:2017-10-31一、土地质量地球化学调查是做什么?土地质量地球化学调查是为全面了解土地质量现状而开展的,以地球化学为手段的地质调查工作,主要调查土壤中的养分元素(例如氮、磷、钾、钙、铁、铜、锌等)、生命健康元素(例如硒、锶、氟、碘等)、重金属污染元素(例如汞、镉、铅、铬、砷)和有机污染物含量等54种化学指标及其生态效应,进而对土地质量级别进行评定。

简单说就是对土地进行的体检。

通过对土壤多种元素进行分析,对土地的健康状况进行评价,让我们知道哪块地里的粮食和果蔬品质最好,更利于人类健康;哪块地里可能存在对人体健康和环境造成危害的安全隐患等。

土地质量地球化学调查是一项服务于国土资源管理、地方经济发展和精准扶贫的基础地质调查工作,也是一项利国利民的基本国情调查,是国土资源系统践行绿色发展理念的重要举措。

二、为什么要做土地质量地球化学调查?土地质量地球化学调查在保障国家粮食安全、耕地保护、生态文明建设、发展特色农业等诸多方面都发挥了重要作用。

我国是个人口众多的大国,解决好吃饭问题始终是治国理政的头等大事。

十八大以来,党和国家领导人高度重视我国粮食安全问题,习总书记指出:“中国人的饭碗任何时候都要牢牢地端在自己手上。

我们的饭碗应该主要装中国粮”。

只有粮食真正做到基本自足了,整个社会才会稳定。

我国的粮食安全必须借助科技支撑,提高“数量”和“质量”。

土地质量地球化学调查通过科学手段查明耕地的质量,服务于粮食生产,为保障国家粮食安全贡献力量。

人多地少是我国的一个重要国情。

截至2010年底,我国耕地总量不足18.26亿亩,已接近18亿亩的红线。

人均耕地不足0.1公顷,不到世界平均水平的1/2、发达国家的1/4。

随着工业化和城镇化进程的加快,土地需求持续扩大。

在相当长一段时期内,我国都将面临土地供需矛盾尖锐的现实挑战。

因此,我国实行了最严格的耕地保护制度和节约用地制度,严格保护耕地和基本农田,控制各类建设占用耕地。

地球化学的基本原理与研究方法地球化学是研究地球各种元素、同位素在地球内外相互分配的科学,是研究地球层、地表、水体和大气中元素和同位素组成、分布和迁移规律的学科。

地球化学研究的主要内容包括物质来源、地球化学过程、地球化学时标以及地球化学计量等方面。

本文将介绍地球化学的基本原理与研究方法。

一、地球化学的基本原理地球化学研究以元素和同位素为研究对象,其基本原理可以概括为以下几点:1. 元素循环:地球上的元素在不同的地球系统之间进行循环。

例如,在岩石圈中,元素经历了岩浆作用、岩石风化和沉积作用等过程,不断地在地球系统中迁移和转化。

2. 同位素分馏:同位素分馏是地球化学中的重要现象。

同位素的分馏是指在地质、化学或生物过程中,不同同位素的分布比例发生变化。

通过研究同位素分馏过程,可以揭示地质、化学和生物时间尺度上的环境变化和地球演化过程。

3. 地球系统的开放性:地球系统是开放的,并与外部环境进行物质交换。

例如,大气中的的氧气可以通过生物作用与地壳中的氧发生反应形成氧化物。

这些交换过程对地球系统的物质组成和环境变化产生重要影响。

二、地球化学的研究方法地球化学研究方法是通过采集地球样品,利用实验室中的仪器设备对样品中的元素和同位素进行分析,来揭示地球化学特征和环境变化。

主要的研究方法包括:1. 野外样品采集:地球化学研究通常需要采集岩石、土壤、水体、大气等不同类型的地球样品。

采集样品的方法要求采集的样品具有代表性,以保证研究结果的可靠性。

2. 样品前处理:采集到的地球样品需要进行前处理,包括样品的破碎、磨粉、溶解等步骤。

这些前处理工作是为了获得样品中的溶液或粉末,以便进行后续的元素和同位素分析。

3. 元素分析:地球化学研究中常用的元素分析方法包括原子吸收光谱法、电感耦合等离子体质谱法和质谱法等。

这些方法可以对地球样品中的元素进行准确的定量和定性分析。

4. 同位素分析:同位素分析是地球化学研究中重要的手段,通过测量同位素的比例来研究地球化学过程。

缅甸第四特区景缅金矿区土壤地球化学特征及找矿远景预测研究王少芳;杨雨凡【摘要】本文通过对缅甸第四特区景缅金矿床1:5000的土壤测量,结合该区域的地质特征,分析了Zr、Cu、Zn、Sn、Ni、Fe、Sb、Hg、As、Mo、Pb、W、Ti、Ba、Co、Cd、Ca、Mn、Cr、Bi等20余种元素,对组合元素异常分布图进行了研究,并在部分元素组合高异常区已经发现了矿化点(矿脉).通过对缅甸第四特区景缅金矿床化探异常数据分析处理以及结合地质特征,发现该金矿床还具有较大的找矿潜力.【期刊名称】《世界有色金属》【年(卷),期】2017(000)005【总页数】2页(P27,29)【关键词】土壤地球化学特征;缅甸第四特区;金矿;找矿前景【作者】王少芳;杨雨凡【作者单位】成都理工大学地球科学学院,四川成都610059;成都理工大学地球科学学院,四川成都610059【正文语种】中文【中图分类】P618.51景缅金矿床处于缅甸掸邦地块北部,中国云南省南部,靠近中缅国境线约50km。

位于缅甸第四特区首府勐拉市北西300º方向,直线距离约17km,公路里程约37km。

缅甸通过对中东部和西部的地质调查发现了一些岩金矿和砂金。

目前已发现7个金矿床,若干金异常点。

岩金矿主要分布于缅甸那加山-阿拉干新生代褶皱带及泰国西部一带。

矿床成因与晚第三纪安山岩、凝灰岩和石英闪长岩类有关。

矿床规模为小型到大型。

典型矿床有:培昂塘金矿位于曼德勒、甘巴尼金矿、昆东塞金矿、维他金矿、给塘金矿等。

第四特区勐拉市附近也有岩金矿分布。

沙金主要分布在克钦邦的户拱盆地,密支那附近的伊洛耳底江一带[1-3]。

近几年来,缅甸第四特区辖区内也发现了不少金矿化点、带,查明了几处中小型金矿床。

景缅金矿床就是其中之一。

矿区出露地层为以古生代为主,下古生界(Pz1)发育,侏罗系中上统并层(J2+3)、澜沧群(Pt13/c)出露。

岩性主要为板岩、千枚岩夹大理岩、绿片岩、绢云母片岩等,中部见有零星花岗岩脉。

土壤地球化学特征研究及应用

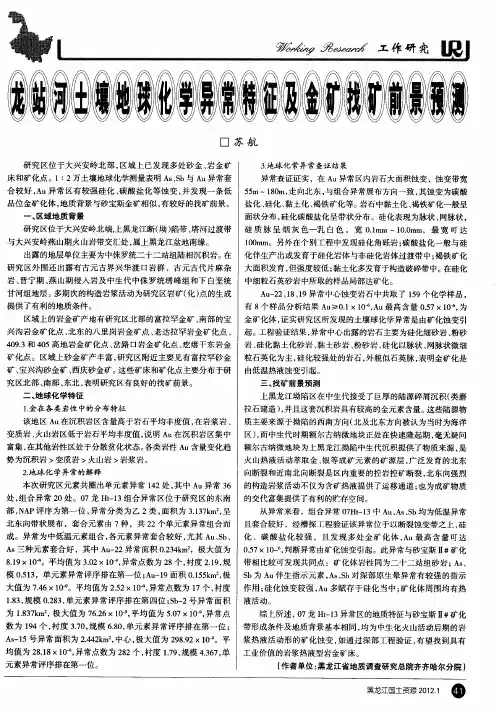

摘要本文以黑龙江省漠河县某区为研究对象,分析其成矿元素的土壤地球化学特征,圈定了土壤异常,并利用此成果为进一步找矿提供了准确的靶区,在矿产勘查工作中起到重要作用。

关键词土壤地球化学;异常;找矿靶区

中图分类号p5 文献标识码a 文章编号 1674-6708(2011)43-0115-02

1 研究区地质概况

研究区位于黑龙江省大兴安岭地区漠河县境内,本区先后经历了晋宁期、华力西期、燕山期多旋回的演化,地质构造背景较复杂,沉积建造复杂,地层记录齐全,火山岩浆活动频繁,特别是燕山期的大规模强烈的火山作用为金及多金属矿形成和富集提供了热源

和载体。

研究区地层出露有侏罗系绣峰组砾岩、粉砂岩及泥岩等,属山前河流相—河漫滩沉积产物。

侵入岩主要为古元古代似斑状花岗岩(pt1γ),岩石普遍绢云母化、绿泥石化,发生有不同程度的碎裂。

中生代时期的火山-岩浆活动在强烈而频繁,中性、酸性次火山岩、小侵入体极为发育,在绣峰组沉积岩和古元古代花岗岩中均有成群分布,岩性有闪长玢岩、石英闪长玢岩等,多呈脉状,走向以nw 向、sn向为主。

构造以断裂构造为主。

区外北东向的古莲断裂向南西延伸,控制着区内闪长玢岩脉、石英脉的分布,北北东向三十二

站西断裂向南延伸,控制着花岗斑岩脉的分布,本区的断裂构造多显示压扭性质,局部为雁行状排列。

2 工作方法及样品情况

在研究区开展1:1万土壤地球化学测量,采样网度为100×20,采样介质为b-c层残坡积物质,样品截取粒度为-10~+60目,实际采样面积11.7km2。

样品数为5224件。

本次分析了au、as、sb、ag、pb、zn、bi、cu等8种元素。

3 元素地球化学特征

3.1元素地球化学参数

与全省土壤背景值相比,本工作区是au、ag、as、sb、pb的高背景区。

au、pb的含量变化幅度较大,有富集成矿的可能。

cu虽然背景不高,但离散系数较大,也存在富集的可能。

bi在本区处于明显低背景场,含量变化不大。

zn背景值接近于全省平均值,含量变化幅度也不大。

(见表1)

质量分数:ω(au)/10-9ω(b)/ 10-6

元素地球化学参数表

3.2元素分布型式及相关性特征

对测区内au、as、sb、ag、pb、zn、bi、cu等8种元素的全部分析资料进行了元素含量频率分布的统计,从元素含量分布检验图上看,本次测量的8种元素中除bi呈原值正态分布外,其余7元素呈对数正态分布或似正态分布。

表明本区数据处理时平均值和方

差能够较真实的再现原始数据。

对全区数据进行了以相关系数为相似度量的r型聚类分析,本区内元素间相关性一般,相关性最强的两种元素为as和bi,其相关系数超过0.5。

其中:1)cu-sb组反应与cu矿化有关的元素组合;1)pb-zn组为多金属元素组合;3)ag、au与其他元素相关性均不强。

以上特征反映本区的地球化学场具有不太稳定的特点,区内存在一种或几种能使地球化学性质相似的元素共同富集的地球化学

作用,因而测区内可以形成元素组合复杂、面积大、强度高的异常。

测区内具备形成元素组分复杂的矿种的地球化学条件。

4 元素异常特征及应用

4.1异常特征及分类

au单元素异常总体走向呈北东向,有内带,极大值为100.0×10-9。

ag单元素异常呈串珠状沿北东向展布,有内带。

bi单元素异常以北东向展布,高值区明显集中于工作区中部,极大值为7.60×10-6。

as单元素异常呈近东西向展布,高值区与金高值区挨近。

pb单元素异常呈北东向展布,极大值为468.1×10-6 。

cu、zn、sb异常不多,分布规律性不明显。

区内组合异常多为面状异常,元素组合以金银贵金属及其伴生元素为主,水平分带较清晰,砷多为外带,金在中带出现,另外铅异常面积也较大,多与银伴生出现。

4.2应用及效果

综合地质物探等条件,择优选取了ht-06、07、11、13四处异常进行查证地表工程揭露,ht-06、07号异常区均以金为主要异常,伴生砷、银。

金强度和规模较大,有内带。

异常区出露于古元古代(pt1γ)似斑状花岗岩中穿插燕山期流纹斑岩等岩脉,为金银贵金属有利成矿区。

为进一步追索异常,在异常区开展了地表工程揭露,发现黄铁矿化、硅化。

岩石样化学分析中以au元素结果显示较好,最高含量为0.51×10-6高含量位置与土壤异常中心位置吻合较好,证明该异常是由金矿化引起。

ht-11、13号异常位于工区西南部。

以金、铅为主要异常,元素套合较好,有较大强度和规模.出露与侏罗系下-中统(j1-2x)(含砾)粗粒、中粒岩屑长石砂岩地层中穿插燕山期流纹斑岩岩脉。

经地表揭露,金元素岩石样品化学分析结果较好,最高值为0.54×10-6,矿化体出现频率高。

以上区域已提出进一步普查申请,为找到有价值金等贵金属及铅多金属矿体提供靶区。

5 结论及建议

研究区内主要富集成矿元素为金、铅、银,伴生有砷、锑、锌等。

金、元素富集与侏罗系下-中统秀峰组砂岩及古元古代二长花岗岩有关。

铅富集与古元古代二长花岗岩关系密切。

在异常浓度中心位置,结合地质物探特征开展地表工程揭露,发现金新矿点多处,鉴于伴生砷银异常强度及其与金分带关系,区内属于剥蚀较浅地段,矿体可能为盲矿体,因此今后建议在深部找矿上做些工作。

参考文献

[1]刘俊杰,等.黑龙江省区域地质志.黑龙江省地质矿产局编制,1993.

注:“本文中所涉及到的图表、公式、注解等请以pdf格式阅读”。