文献学相关重要人物以及作品

- 格式:doc

- 大小:503.50 KB

- 文档页数:14

文献:文献是指以文字、符号、图像、声音等为主要记录手段的一切知识和信息的载体。

“文献”一词出自于《论语八佾》篇中,(先秦)“文”与“献”是两个词,“文”指文章典籍;“献”指贤人贤才,特指博学多闻、熟悉礼仪掌故的人。

(汉唐以后)“文”是叙事的依据,“献”则是论事的依据。

马端临的《文献通考》中对“献”的解释已经与本义发生变化,“献”的含义已日益向“文”转化。

自此以后,人们对“文献”的概念,逐渐变为专指文字记载的东西。

1983年7月2日发布的国家标准《文献著录总则》把文献规定为“记录有知识的一切载体”。

我们对文献的定义是(见句首)。

与传统的“文献”含义相比较,现代“文献”含义不仅包罗了传统意义上有文字记载的一切图书资料,掌握某一方面知识技艺的专门人才,还囊括了现代所有的知识记录和信息载体。

作用:文献是人类文明的重要构成部分,是推动社会发展的有力工具之一。

文献具有存储信息、传递信息两大基本功能。

历史文献学:历史文献学是对历史文献的载体形式、内容类别、典藏传播、整理利用以及历史发展进行研究,进而探索其特征和规律的学问。

其任务在于为各种学术文化的研究提供翔实的资料,尤其要为历史学的研究建立坚实可靠的史料基础。

(古代多属于校雠学的范畴)文献学的成就:1.廓清后世对经书的误解和歪曲 2.钩稽考证汉人经说 3.撰著新疏新解4.汇释群经(《皇清经解》、《皇清经解续编》)甲骨文献:又称“卜辞文献”,是殷人占卜的记录,是我国现存最古老的文献。

王懿荣是甲骨文献价值的第一位鉴定人。

刘鹗《铁云藏龟》,是我国第一部甲骨文著录专书。

金石文献:分别是指以金属和石质材料为载体的文字记录。

金文文献:在青铜器上铸刻文字,始于夏商,盛于周代。

石刻文献起源大体与金文文献同步。

石经是儒家经典的大型石刻文献。

始于汉魏,绵延到清代,内容由“七经”发展到“十三经”。

墓志碑刻是古代石刻文献的主体,现存最早的碑刻文献著录是欧阳修的《集古录跋尾》。

金石学:对各种青铜器和石刻进行全面研究的一门学问。

文献学概要题型:填空题、名词解释、简答题、论述题第一章:文献与文献学1、文献的概念文献:“文献”一词首见于《论语·八佾》。

最初郑玄、朱熹把文献分解成两部分,“文”指文章、典籍,即书面材料;“献”指贤人、贤才,实质指贤人所讲述的口头材料。

后来概念发生了变化,从指“典籍和贤才”的并列结构转向专指“典籍的偏义结构",单指历史上又价值的文字资料。

随着科学、技术的发展,文献学的内涵不断丰富和扩大,现在所谓的文献,就是指任何具有一定历史或科学价值的含有知识信息的物质载体,它可以是文字的、图像的、也可以是视觉的、听觉的.2、文献学研究的范围:文献本体的研究、文献的实证、整序与典藏、编纂、传播。

即研究文献的产生、发展、整理和利用.包括对文献的载体材料、形制、传抄和印制方式、文献类型的研究、解决文献内容的可靠性(版本、校勘)、真实性(辨伪)、完整性(辑佚)问题。

辨章学术,考镜源流,对藏书的鉴别、购求、收藏、装补、曝书、流通等。

也包括藏书史研究、书评学等.(文献学的研究范围主要是研究文献的形态、文献的整理方法、文献的鉴别、文献的分类与编目、文献的收藏、文献形成发展的历史、各种文献的特点与用途、文献的检索等等。

)对文献的载体材料的研究。

(甲骨、金石、竹简、绢帛、纸张等)对文献的形制(卷轴装、梵夹装、经折装、蝴蝶装、包背装、线装)的研究.对文献的传抄和印制方式(写本、拓本、刻本、活字本)的研究。

对文献的类型(经学、宗教、总集、别集、地方志、丛书、宗谱等)的研究等。

文献实证研究: 文献实证研究:解决文献内容的可靠性问题:版本、校勘;解决文献内容的真实性问题:辨伪;解决文献内容的完整性问题:辑佚△文献学的任务一般任务:文献整理最终任务:学术思想史和文化史的整理意义:全面认识文献,快速筛选文献,能够对不同版本进行鉴别,有能力对原始文献做加工整理供自己和他人使用。

对史实和历史常识有更多了解,为历史、文学的专业研究提供技术保障。

杨伯峻论语译注杨伯峻论语译注是历史上最著名的《论语》研究著作之一,它由南宋大学士杨伯峻编写而成,于南宋开宗宣和元初公元1194年由当时状元胡大钦出版发行。

它是一部资料非常全面、研究精深的学术作品,被誉为宋代文献学的里程碑,并一直影响着中国学术界的思想走向。

《论语》是中国历史上最重要的儒家经典,杨伯峻的《论语》译注出版后,在南宋,明清以及清朝时期就形成了极强的儒家文化和精神影响。

该书以讲解《论语》的方式来传播儒家思想,其内容主要包括:(1)论语的文学分析;(2)有关儒家经典的典故解释和内涵解读;(3)儒家文化中重要词语的解释;(4)重要人物及其著作的介绍;(5)关于儒家文化中的礼乐、习俗、重大历史事件及其背景故事的详细记载;(6)历史上重要家族、地区及其历史沿革的描述。

杨伯峻《论语》译注的构思与设计,是以尊重原著为基础的。

他结合原著的基本内容并着重表达儒家思想的要义,增订了许多与文学相关的内容和复习练习,把原著反复重复,加以阐释,以达到让读者能够理解和应用原著精神的目的。

杨伯峻《论语》译注以学术著作的形式,阐释了儒家思想,它包括三个方面的内容:“复习”、“解释”和“例”。

“复习”涉及对《论语》的文学分析、解释及复习练习;“解释”涉及对《论语》里记载的家族、历史、习俗等儒家思想的解释;“例”则涉及历史上重要的家族、地区及其历史沿革的描述。

杨伯峻的《论语译注》对南宋、明清以及清朝时期社会文化产生了深远的影响,为无数读者所受用。

它以揭露儒家思想的魅力和普世性,使儒学得以传承发展,对近现代中国社会文化产生了重要影响。

直至今天,杨伯峻《论语译注》仍然被读者所熟悉,这一著作仍然是中国深厚的儒家文化的缩影,同时也是历史文化的重要积淀。

总而言之,杨伯峻的《论语译注》是历史文化上的瑰宝,它不仅继承了儒家思想,而且促进了传统文化的发展,也为现代儒学的发展提供了重要的启示。

它的出版,引发了四百多年来学术讨论的热潮,为中国社会营造了一种支持思想上的社会氛围,同时也为南宋研古学术发展奠定了强大的基础。

古代文献学中的历史人物与人物研究古代文献学是研究古代文献的学科,它涵盖了广泛的领域,包括历史、文化、社会等多个方面。

在古代文献学中,历史人物及其研究占据了重要的位置。

通过对古代文献中的历史人物进行深入研究,我们可以获得关于历史事件、社会背景以及人类思想的重要信息。

本文将探讨古代文献学中历史人物研究的意义、方法和应用。

一、历史人物研究的意义历史人物是历史发展的主角,他们的言行决策直接影响着社会的进程。

通过对历史人物的研究,我们可以深入了解历史事件的发展过程,推测历史人物的动机和行为背后的原因,从而更好地理解历史的时代背景和变革的动力。

历史人物研究还可以揭示历史人物的品格、性格和治理才能,为今后的领导者和管理者提供借鉴和启示。

二、历史人物研究的方法历史人物的研究方法多种多样,主要包括考据法、批评法和比较法。

考据法通过对古代文献、碑刻、铭记等资料的挖掘和分析,还原历史人物的真实形象和事迹;批评法通过评述历史人物的言行举止,分析其优点和缺点,探讨其对社会发展的影响;比较法则是通过将历史人物与其他历史人物进行对比研究,寻找共性和差异,进一步了解他们的特点和影响。

三、历史人物研究的应用历史人物研究的应用领域广泛,主要包括历史学、人类学、政治学和教育学等。

在历史学领域,通过对历史人物的研究,可以揭示历史事件的缘由和进程,还原历史的真相;在人类学领域,历史人物研究可帮助我们理解不同文化和社会的演变过程,以及人类行为背后的动机和价值观;在政治学领域,历史人物研究为治理者提供了经验和借鉴,帮助他们更好地分析和应对当前的政策问题;在教育学领域,历史人物研究可以激发学生对历史的兴趣,培养他们的批判思维和价值观。

总结:古代文献学中的历史人物研究对于我们了解历史、揭示历史发展的规律以及影响我们今天的社会和个人行为具有重要意义。

通过运用多种研究方法,我们可以深入探索历史人物的生平事迹、背后的动机和思想,推测历史事件的原因和结果。

1、①“文献”概念:文:文章(典籍),记录有知识的一切载体;献:贤才,含知识信息的一切载体。

②文献概念的溯源、发展:“文献”一词最早见于《论语·八佾》。

第一阶段:“文”,典籍,指书面材料;“献”,贤人,或贤人的口述材料。

代表人物:东汉郑玄《论语注》:“献,贤也。

”魏何晏《论语集解》引郑玄注。

(南宋)朱熹:“文,典籍也;献,贤也。

”第二阶段:叙事为“文”,论事为“献”,同为书面材料。

(元)马端临《文献通考》,在序中称道:引古经史谓之“文”,参以唐末以来诸臣之奏议,诸儒之议论谓之“献”;元代诗人杨维桢《送僧归日本》诗中:“我欲东夷访文献,归来中土校全经。

”所谓的“文献”似乎已专指书籍资料了;明成祖朱棣《永乐大典》(始称《文献大成》);(清)钱林辑《文献征存录》都把“文献”作为书籍资料的代称。

第三阶段:近现代文献的含义发生了较大变化,偏重于文。

1963年颁布的中国国家标准《文献著录总则》把“文献”定义为“记录有知识的一切载体”;《中国大百科全书》(图书馆学、情报学、档案学卷)把“文献”界定为:“记录有知识和信息的一切载体。

”赵国璋、潘树广《文献学大辞典》:“所谓文献,就是指任何具有一定历史或科学价值的含有知识信息的物质载体。

”2、文献学(三个基本板块:版本学、目录学、校勘学)概念:“文献学”在一定程度上是“文献”概念的自然延伸,传统的中国古典文献学指研究我国古典文献的源流、特点、处理原则和方法及其利用的一门学科,此即广义的校雠学。

一指传统意义上的文献学(或称古典文献学),二指现代文献学(我国古时从事文献整理与研究学者为教雠学家)。

由西汉末年刘向、刘歆父子开创,为历代学者不断发展扩充的,以研究古代典籍的分类、编目、版本、校勘、辨伪、辑佚、注释、编纂、校点、翻译和流通等为主要内容的学科。

研究对象:古典文献,指1919年以前产生的文献,基本以文言文和繁体书写的文献。

3、古典文献学发展概况1、先秦(起源)①载体份呈:甲骨、青铜器、石刻、简牍、缣帛。

文献学讲义之文献的流布提纲第一部分:讲唱第二部分:镌刻第三部分:抄写第四部分:印刷第五部分:摄影第一部分讲唱一.讲唱的必要性在文字出现之前,人类文明早就存在。

这一时期的历史只能靠人们口耳相传,所以又称作传说历史,这就是讲唱产生的历史必然性。

二.讲唱的内容(一)长篇史诗1.三大史诗我国汉族没有以讲唱形式流传下来的长篇史诗,三大史诗都是少数民族的精神体现。

(1)藏族史诗《格萨尔》大约在11—13就初具规模,以口传为主,书面为辅。

以唱诗为生的民间艺人在民主改革前地位低下,有的行乞生活。

20世纪有些说唱艺人可以唱二十部以上,现在这部史诗流传下来的有木刻本和手抄本,但都是残缺本。

现在搜集、记录的《格萨尔》藏文有二百万行,是世界上最长的史诗。

(2)蒙古族史诗《江格尔》起源于新疆的西部瓦剌蒙古,后来流传到整个蒙古,距今已经有五百年的历史,是蒙古人民口头相传的巨著。

每章的故事相互独立,有一个英雄人物江格尔贯穿始终。

具体有多少章节,没有确定的说法,有共有七十章的传说。

(3)柯尔克孜族史诗《玛纳斯》主要流传在新疆、吉尔吉斯斯坦和阿富汗的克尔克孜地区。

我国已经搜集八部,讲述玛纳斯家族八代的英雄事迹,一代一部。

其中第一步《玛纳斯》是最精彩的部分。

与以上两部不同之处在于,各部之间有严格的先后顺序,没有贯穿始终的人物。

2.国外的史诗(1)巴比伦的《吉尔伽美什》是世界上最早的英雄史诗。

讲述了主人公吉尔伽美什征讨森林魔怪和杀死害人天牛的故事。

(2)亚美尼亚史诗《沙逊的大卫》是描写本族人民反抗侵略的斗争的著作,在民间流传千年,1938年才由亚美尼亚科学院语言所编订出版。

(3)希腊荷马史诗《伊利亚特》、《奥德赛》是在英雄短歌的基础上,由民间艺人加工而成。

相传两部史诗是由盲诗人荷马创作并传唱,因此称为“荷马史诗”。

(4)印度史诗《摩诃婆罗多》有四十万行,仅次于《格萨尔》。

讲述了印度多多部落和民族兴亡故事,有几百个人物。

除中心故事外,还有两百多个可以独立的插话。

朱彝尊对文献学的贡献(张学军山东财政学院图书馆济南250014)[摘要] 朱彝尊是清初著名学者,他不仅在诗学理论和词学理论方面卓有建树,而且在文献学等其它领域也有极高的造诣。

《清史稿》曾记载:“当时王士祯工诗,汪婉工文,毛奇龄工考据,独彝尊兼有众长”。

朱彝尊先生一生著述宏富,学问精深,为一代学术大家。

对他学术成就的研究,屡见佳作,而对其在文献学方面有详细深论者还相对较少。

基于此,主要从目录学、编纂学、校勘学、金石学四个方面叙述他在文献学方面所做的巨大贡献。

[关键词] 朱彝尊文献学文献整理学术成就[分类号] K825.4Zhu Yizun’s contrbution to philology(Zhang Xuejun Library of Shandong University of Finance Jinan 250014) [Abstract] Zhu Y izun is famous scholar of Qing Dynasty, who contrbuted not only to poetics theory, but allso to philology and other fields. History of Qing Dynasty mentioned: “Wang Shizhen was good at poem, WangWan at essay, MaoQi at textual research, but only Zhu Y izun at collecting all their advantages”. Zhu Y izun is the great master of academic and wrote many books. M any papers studied at his scholarly attainment, but less at his philology. In view of this, the paper discusses his contribution to philology in four aspects of bibliography, compiling, emendation, epigraphy sphragistics.[key words] Zhu Y izun philology documents classification scholastic attainment朱彝尊先生为清初著名学者。

古代文献学中的重要学派及其贡献古代文献学作为研究古代文献的学科,对于重新认识历史、解读文化、还原社会背景等方面具有重要的意义。

在这个领域中,有许多重要的学派涌现并做出了巨大的贡献。

本文将介绍几个在古代文献学领域中具有重要地位的学派及其贡献。

第一学派:汉学派汉学派是研究中国古代文献学的重要学派之一,它主要研究古代汉代的文献,对于了解中国古代文化具有重要意义。

汉学派的贡献主要表现在以下几个方面:首先,汉学派对古代文献的系统整理与研究做出了巨大的贡献。

他们对汉代经史文献进行了深入的研究,整理出了大量的古代文献资料,使得我们能够更加全面地了解汉代社会、政治、文化等方面的情况。

其次,汉学派对于破解古代文献中的难题起到了重要的作用。

古代文献中因为文字、语言等方面的变化,很多时候会出现难以理解或者解读的情况。

汉学派通过深入研究文献的背景、语境以及相关史料,能够更好地解答这些问题,提高我们对古代文献的认识水平。

第二学派:西方文献学派西方文献学派是针对西方古代文献的研究学派,它通过对西方古代文献的研究,为我们认识西方文化、历史背景等提供了重要的依据。

西方文献学派的主要贡献包括以下几个方面:首先,西方文献学派通过研究西方古代文献的方法论,为我们提供了一种理论框架,使得我们能够更加系统地研究和理解西方古代文献。

他们对于文献资源的整理、筛选和研究方法的制定,为我们进行文献研究提供了重要的参考。

其次,西方文献学派对于西方文化的研究起到了重要的作用。

通过对古代文献的研究,我们能够深入了解西方古代社会的思想、价值观等方面的内容。

这对于加深我们对西方文化的认识,有着重要的推动作用。

总结:古代文献学中的重要学派及其贡献主要包括汉学派和西方文献学派。

汉学派通过对汉代文献的整理和研究,为我们了解中国古代文化提供了丰富的材料;西方文献学派通过研究西方文献的方法论和内容,为我们认知西方文化及其历史背景提供了宝贵的资料。

这些学派的贡献使得我们能够更加全面、深入地认识古代文献,探索古代社会的发展与演变,对于推动文化研究,理解历史进程等方面具有重要意义。

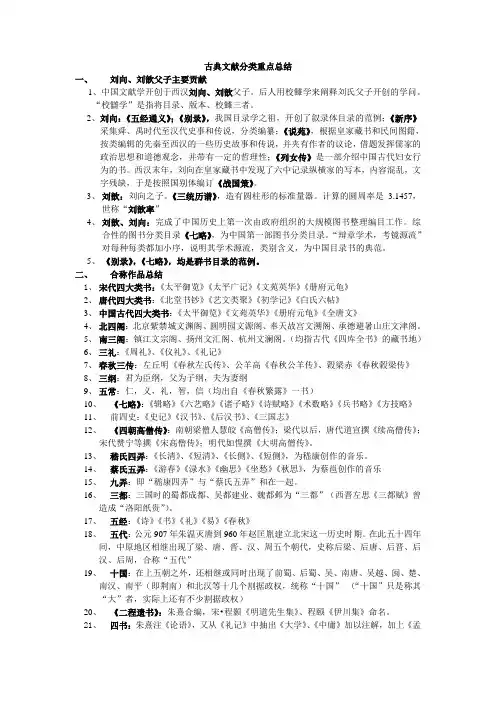

古典文献分类重点总结一、刘向、刘歆父子主要贡献1、中国文献学开创于西汉刘向、刘歆父子。

后人用校雠学来阐释刘氏父子开创的学问。

“校讎学”是指将目录、版本、校雠三者。

2、刘向:《五经通义》;《别录》,我国目录学之祖,开创了叙录体目录的范例;《新序》采集舜、禹时代至汉代史事和传说,分类编纂;《说苑》,根据皇家藏书和民间图籍,按类编辑的先秦至西汉的一些历史故事和传说,并夹有作者的议论,借题发挥儒家的政治思想和道德观念,并带有一定的哲理性;《列女传》是一部介绍中国古代妇女行为的书。

西汉末年,刘向在皇家藏书中发现了六中记录纵横家的写本,内容混乱,文字残缺,于是按照国别体编订《战国策》。

3、刘歆:刘向之子。

《三统历谱》,造有圆柱形的标准量器。

计算的圆周率是3.1457,世称“刘歆率”4、刘歆、刘向:完成了中国历史上第一次由政府组织的大规模图书整理编目工作。

综合性的图书分类目录《七略》,为中国第一部图书分类目录。

“辩章学术,考镜源流”对每种每类都加小序,说明其学术源流,类别含义,为中国目录书的典范。

5、《别录》,《七略》,均是群书目录的范例。

二、合称作品总结1、宋代四大类书:《太平御览》《太平广记》《文苑英华》《册府元龟》2、唐代四大类书:《北堂书钞》《艺文类聚》《初学记》《白氏六帖》3、中国古代四大类书:《太平御览》《文苑英华》《册府元龟》《全唐文》4、北四阁:北京紫禁城文渊阁、圆明园文源阁、奉天故宫文溯阁、承德避暑山庄文津阁。

5、南三阁:镇江文宗阁、扬州文汇阁、杭州文澜阁。

(均指古代《四库全书》的藏书地)6、三礼:《周礼》、《仪礼》、《礼记》7、春秋三传:左丘明《春秋左氏传》、公羊高《春秋公羊传》、榖梁赤《春秋榖梁传》8、三纲:君为臣纲,父为子纲,夫为妻纲9、五常:仁,义,礼,智,信(均出自《春秋繁露》一书)10、《七略》:《辑略》《六艺略》《诸子略》《诗赋略》《术数略》《兵书略》《方技略》11、前四史:《史记》《汉书》、《后汉书》、《三国志》12、《四朝高僧传》:南朝梁僧人慧皎《高僧传》;梁代以后,唐代道宣撰《续高僧传》;宋代赞宁等撰《宋高僧传》;明代如惺撰《大明高僧传》。

不可遗忘的史家——卞鸿儒的东北史研究及其学术贡献万文杰(辽宁大学历史学院,辽宁沈阳110136)摘要:作为“东北学社”的创始人之一,卞鸿儒以东北史为主要研究旨趣,一生著述颇丰。

即便在国家民族危亡之际,他依旧致力于东北史研究,创办刊物、收容流亡学生、呼吁学界关注东北之历史。

卞鸿儒师从吕思勉,拥有扎实的文献学基础,且曾赴日修学,拥有开阔的研究视野。

卞鸿儒在东北地方志、考古学、文献学、民族史和文化史以及东北地区对外关系史等方面皆有建树,其研究成果对近代东北史研究的开辟和发展做出了重大贡献。

关键词:卞鸿儒;东北史;东北文献学中图分类号:F129;K26文献标识码:A 文章编号:1002-3291(2023)06-0118-14东北沦陷九周年(1940)之际,卞鸿儒在《九一八(九周年纪念特刊)》上发表了《如何不忘东北——研究东北历史之重要》一文,强调:“东北史地,在往古为诸民族活动之区域,在近世又系国际斗争之舞台,此一部分之史实,在国史上极占重要之地位,且较任何地方为特殊。

以中国地域之广阔,地方专史之研究,本极需要,东北特殊地方之专史,更值重视。

”①卞鸿儒于国家民族危亡之际,辗转各地,创办刊物,宣扬救亡图存;他对东北史地研究做出了重大贡献,并通过学术的力量来呼吁国人不应忘记东北。

对于这样一位具有家国情怀且身体力行救民族于危亡之中的史家,我们不应该遗忘。

一、卞鸿儒其人及其著述卞鸿儒(1895—1976),字宗孟,既以名行(卞鸿儒),又以字行(卞宗孟、宗孟)。

辽宁盖平(今盖州)县卞屯村(今属盖州市梁屯镇)人。

中学毕业后考入沈阳高等师范学校国文史地专业,师从著名历史大师吕思勉(吕思勉先生1920年在国立沈阳高等师范学校任教,1926年任上海光华大学教授兼系主任;1940年避居沪上租界,1951年任华东师范大学终身教授。

)。

卞鸿儒对历史文献有着精深的研究和造诣,1922年5月24日至6月13日赴日本修学。

他曾任中国国民党热河省党部指导委员、江苏省党部特派员。

历史⽂献学历史⽂献学⽬录绪论 (2)⼀、⽂献的含义 (2)⼆、⽂献学的含义 (2)三、课程主要内容 (3)形体编 (6)第⼀章记录⽂献的载体 (6)第⼀节甲⾻ (6)第⼆节⾦⽯ (6)第三节刻⽯ (7)第四节简牍 (7)第五节缣帛 (8)第六节纸 (8)第七节新型⽂献载体 (9)第⼆章⽂献的体式 (9)第⼀节简策体式 (9)第⼆节卷轴体式 (9)第三节折叠体式 (10)第四节册页体式 (10)第三章⽂献的体裁 (11)第⼀节⽂献内容的体裁 (11)第⼆节⽂献编纂形式的体裁 (11)第四章⽂献的体例 (15)第⼀节古书多⽆书名 (15)第⼆节古书不题作者 (15)第三节单篇别⾏之例 (15)第四节序传常臵全书之末 (16)第五节篇章题⽬列于正⽂之后 (16)第六节古书的附益 (16)第七节内篇与外篇 (17)第⼋节先秦⼦书不皆出于⼿著 (17)第九节⼦书与⽂集之流变 (17)第⼗节古书的篇与卷 (18)⽅法编 (18)第⼀章⽬录 (18)第⼀节⽬录的产⽣及其功⽤ (18)第⼆节古籍分类 (19)第三节⽬录的主要内容 (20)第四节⽬录的类型 (21)第⼆章版本 (22)第⼀节版本与版本学 (22)第⼆节版本的功⽤ (23)第四节版本的类型 (24)第五节版本的鉴别 (27)第三章校勘 (30)第⼀节校勘的功⽤ (30)第⼆节校勘的对象 (30)第三节校勘应具备的条件 (31)第四节校勘的⽅法 (31)第五节校勘成果的处理 (32)第四章辑佚 (33)第⼀节辑佚的⽅法 (33)第⼆节辑佚的取材 (33)第三节辑佚的注意点 (34)第四节评价辑本的标准 (34)第五章辨伪 (35)第⼀节伪书出现的原因 (35)第⼆节考辨伪书的⽅法 (35)第三节考辨伪书的注意点 (36)绪论⼀、⽂献的含义1、古⼈的看法《论语〃⼋佾》:夏礼,吾能⾔之,杞不⾜征也;殷礼,吾能⾔之,宋不⾜征也。

⽂献不⾜故也。

(1)郑⽞注:獻猶賢也,我能不以其禮成之者,以此⼆國之君⽂章賢才不⾜故也。

第一章古典文献的载体与类型名词解释清吴之振,吕留良,吴自枚《宋诗钞》练习题2(1)书目、索引书目:刘向、刘歆《别录》、《七略》;索引:《杜诗引得》(2)字典、词典字典:《说文解字》、《尔雅》;词典:《辞海》(3)类书、政书1.类书——《皇览》,魏文帝曹丕时编的最早的类书;唐代:《北堂书钞》、《艺文类聚》、《初学记》、《百氏六帖》;宋代:《太平广记》、《太平御览》、《册府元龟》;明代:《永乐大典》;清代:《古今图书集成》2.政书——“三通”:唐人杜佑《通典》、宋人郑樵《通志》1.甲骨文集合:甲骨文合集(P42):1959年中国科学院历史研究所综合各家之书所编的一部大型的甲骨文献图书,共13册,该书选存了文句完整或比较完整,以及文句虽有残缺但内容较为少见的甲骨41956片,为人们研究甲骨文提供了可靠的文献依据。

3.熹平石经:从东汉末年熹平四年开始,皇帝命大学者蔡邕用隶书书写,将周易,尚书等儒家经典刻在石碑上,立于洛阳太学门外,供后儒晚学矫正经书文字,取得了轰动性的阅读效果。

4.正始三体石经:魏正始中,按古文,篆文,隶书三种文字刊刻儒家经典,故称三体石经或三字石经。

5.总集是汇集两人以上的作品的合集,它可以包括一个朝代(断代)和多个朝代(通代)的作品,也可以包括一种体裁和多种体裁的作品。

6.别集:是相对总集而言,它是指搜集一个作家部分或全部作品的个人作品集。

7.丛书:丛书(P60):是指搜集两种以上的文献,按照一定的理念和体例编校,冠以一个总集的书名,用同一的版式和装帧印行的文献类型。

8.类书是我国古代分类式的资料汇编性的工具书。

9.政书是专门记载各种典章制度的工具书。

10.干支:十天干(甲乙丙丁戊己庚辛壬癸)与十二地支(子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥)练习题1总集的种类:(1)通代的有选择的编集多种体裁作品的总集,如萧统《文选》、《古文辞类纂》;(2)断代的有选择的编集多种体裁作品的总集,如宋姚铉编集的《唐文粹》;(3)通代的不加选择的专门编集一种体裁全部作品的总集,清严可均编辑《全上古三代秦汉三国六朝文》;(4)断代的不加选择的专门编集一种体裁全部作品的总集,清董诰《全唐文》。

古典文献学知识总结古典文献学1、传说中最古老的典籍:《三坟》《五典》《八索》《九丘》 2、最早的传世文献:《易经》《诗经》《尚书》3、儒家早期经典:诗、书、礼、易、乐、春秋4、三豕己亥5、汉成帝河平三年,使谒者陈农求遗书于天下,诏刘向领校中秘藏书,开始了中国古典文献学史上第一次由政府组织的大规模的有计划的文献整理工作。

6、叙录汇编成《别录》,起着辨章学术,考镜源流的巨大作用,开创中国古典目录解题的范式。

刘向、刘歆父子中国古典目录学、校勘学的奠基人。

7、《别录》《七略》散失,但分类思想基本内容保存在班固《汉书·艺文志》8、东汉定经书文字,“熹平石经”蔡邕隶书东汉灵帝熹平四年,朝廷诏诸儒正定经书文字,校书官和书法家蔡邕亲自书写于碑,使工用汉隶镌刻,立于太学门外,供后儒晚学取正经文,史称“熹平石经”该石经六朝后渐散亡,现有残石存世。

9、三玄《周易》《老子》《庄子》10、《汉书·艺文志》确立的六分法转变为经史子集四分法,史部是新增加的一大类别,四部分类法成为中国古典书目的主流。

11、三体石经:又称为正始石经。

魏废帝齐王芳在正始二年,安排人用古文、篆文、隶书三种字体刊刻儒家经典,故称三体石经或三字石经。

完整刊立的有《尚书》,《春秋》,未刊全的《左传》12、唐代《史记》学上的代表人物是司马贞和张守节,分别著有《史记索隐》、《史记正义》,与南朝裴骃《史记集解》合称为“《史记》三家注”。

13、李善和五臣的《文选》注本,研究《文选》在唐朝成为专门学问,号称“《文选》学”14、唐代的石经提议与大和元年,开雕于大和九年,雕成与开成二年,故称开成石经,其规模在唐前石经中是最大的。

15、李昉、徐铉《太平御览》(综合性类书)《太平广记》(专科性类书),《文苑英华》(诗文总集)上续文选,王钦若、杨亿《历代君臣事迹》称为宋代四大书。

16、金石考据学,欧阳修《集古录》,金石学著作赵明诚《金石录》吕大临《考古图》17、公私目录学。

历史文献学题型:填空题20、名词解释40、简答题20、论述题20王应麟《玉海》;版本学有叶德辉《书林清话》,是第一部版本学专著,辑译之书的鼻祖清末大官僚王懿荣-- 1899年鹗,第一部甲骨著录著作《铁云藏龟》--诒让《契文举例》---整理和研究甲骨文最有成就的是:甲骨四堂是指中国近代四位著名地研究甲骨文的学者:郭沫若(字鼎堂)、董作宾(字彦堂)、罗振玉(号雪堂)和王国维(号观堂)。

宋四大类书《太平广记》、《太平御览》、《文苑英华》、是宋太宗时编写完成《册府元龟》宋真宗时完成,都是北宋时编写的,故后世合称此四书为宋朝四大部书,或宋四大书。

目录学开端人物(六分法)成果:六分法即创始于歆的《七略》,这就是我国最早的目录书籍史记三家注:俗称“三家注”的《史记集解》(宋·裴骃注)、《史记索隐》(唐·司马贞注)和《史记正义》(唐·守节注)。

敦煌三大家:亮文、向达、王崇明正史:指官修的以纪传体为体例,记载帝王政绩、王朝历史,人物传纪和经济、军事、文化、地理等诸方面情况的史书叫正史。

如,通常所说的二十四史。

双璧:晁公武《郡斋读书志》,振《直斋书目解题》是现存最早的完整的有解题的书目,在学术史上有非常重要的价值名词解释文献、辨伪、辑译、向、三通、校勘、玄、四分法、六分法、底本:是校勘时选用的本子。

善本最早是指校勘严密、无文字讹误,刻印精美的古籍,后含义渐广,包括刻印较早、流传较少的各类古籍。

版本:是相对于以前的抄本,专指雕版印刷复制的书籍。

最初指一种书籍经过多次传抄、刻印或以其他方式而形成的各种不同本子。

随着时代的发展,版本也开始应用于影视、软件等事物上。

尤氏《遂初堂书目》第一部著录版本的书目。

金石:石鼓文是我国现存最早的石刻文字。

反切法:前面字的声母与后面字的韵母和声调,例如“都宗”“Dong”文献的涵义“文献是记录有知识的一切载体”。

根据此定义,不仅传统的纸本载体,以及纸产生以前的竹木简牍、帛书这些习惯上归入文献围的记录文字容的载体形式属于文献,而且历代书法绘画等艺术作品、西方工业革命以来以及近年来出现的摄影技术作品、影视胶片磁带录音磁带、电脑磁盘光盘等等,均属文献。

中国名人录:中国名人中国名人录话题:中国名人录诸葛亮的故事鲁班的故事民间故事小故事李时珍至圣(儒圣)——孔子亚圣——孟子文圣——欧阳修武圣——关羽诗圣——杜甫词圣——苏轼史圣——司马迁司马迁(前145—前87年后),字子长,西汉夏阳人,我国西汉伟大的史学家、思想家、文学家,著有《史记》,又称《太史公记》,他记载了上自中国上古传说中的黄帝时代,下至汉武帝太初四年(公元前100年),共3000多年的历史。

全书130篇,52万余字,包括十二本纪、十表、八书、三十世家和七十列传,主要记诸侯之事,对后世的影响极为巨大。

被称为“实录、信实”,被鲁迅誉为“史家之绝唱,无韵之《离骚》”,史学“双壁”之一。

司马迁的简介司马迁及他的史记司马迁的《报任安书》司马迁的学术重要思想对于司马迁一生的看法司马迁的历史观和史学观司马迁的治学办事重要精神司马迁对后世中国的重大影响司马迁神秘的死亡之迷全破译司马迁对历史文献学的突出贡献书圣——王羲之东晋书法家,字逸少,号澹斋,汉族,祖籍琅琊临沂(今属山东),后迁会稽(今浙江绍兴),晚年隐居剡县金庭,中国东晋书法家,有书圣之称。

历任秘书郞、宁远将军、江州刺史。

后为会稽内史,领右将军,人称“王右军”、“王会稽”。

其子王献之书法亦佳,世人合称为“二王”。

此后历代王氏家族书法人才辈出。

东晋升平五年卒,葬于金庭瀑布山(又称紫藤山),其五世孙衡舍宅为金庭观,遗址犹存。

王羲之书体王羲之的故事关于王羲之的小故事王羲之练书法的故事“书圣”王羲之的简介王羲之的成长真实故事王羲之的著名书法作品王羲之写字——入木三分历代对王羲之书法的评论(宋元明清)王羲之的事例及诗文名篇名作名句名言草圣——张旭张旭,生于唐上元三年(675),卒于玄宗天宝九年(750),字伯高,一字季明,吴郡(江苏苏州)人。

初仕为常熟尉,后官至金吾长史,人称“张长史”。

其母陆氏为初唐书家陆柬之的侄女,即虞世南的外孙女。

陆氏世代以书传业,有称于史。

论章学诚在文献学上的贡献陈清玉【摘要】章学诚是清代著名文献学家,在中国文献学史上有重要影响.本文主要阐述章学诚在文献学上的贡献:一是互著和别裁理论的阐述,认为互著、别裁的使用是为了能够“辨章学术,考镜源流”;二是章学诚创立了方志学的体例和原则,主张方志应立三书,分志、掌故、文征;三是在索引领域的贡献.总结章学诚在文献学上的贡献,有利于衡量清人在文献学层面的成就.【期刊名称】《牡丹江教育学院学报》【年(卷),期】2012(000)002【总页数】2页(P6-7)【关键词】章学诚;互著别裁;方志;索引【作者】陈清玉【作者单位】毕节学院体育与健康科学学院,贵州毕节 551700【正文语种】中文【中图分类】K825.4章学诚(1738-1801)字实斋,浙江会稽(今绍兴)人。

在青年时期便涉阅了《二十一史》和其他文史书籍。

他自称:“乍接于目,便似夙所攻习然者。

”[1]这说明他对于文史书籍的爱好,也表现出他的才能所在。

一七七三年,他开始编写《文史通义》;同年,在他纂修的《和州志》内编写了一篇《艺文书》,按照他“辨章学术,考镜源流”的意图,分为八大类、三十五部(类目),分别著录州人著作。

又仿《七略》撰写《序例》和《辑略》,表达了他在这时期内初步形成的目录学系统思想。

一七七九年,章学诚完成他的目录学专著——《校雠通义》的初稿,他是在《和州志艺文书序例》的基础上,仿郑樵《通志·校雠略》分章分节,用标题立论的形式写成的。

在初稿里,章学诚当然尽可能写出了他的目录学思想,但是因为是给官书拟稿,就不能不有所保留,他自己在当时就不很满意。

到一七八八年他编写《史籍考》的时候,又做了彻底的修改。

我们今天看到的《校雠通义》就是这次修改的定稿。

这里探讨章学诚在文献学的贡献主要就是以他的《文史通义》及外编和《校雠通义》为参考。

我国古代目录的发展与成就,水平远远超过了同时期的其他文明国家,其原因与我国首先建成系统分类目录有着很重要的关系,互著和别裁说的提出也起了很大的作用。

文献学相关重要人物以及作品马端临(约1254年宋理宗宝祐二年~1323年元英宗至治三年),中国古代宋元之际著名的历史学家。

字贵与,一字贵舆,号竹洲。

饶州乐平(今江西省乐平市)人。

其父马廷鸾为南宋右丞相,曾任南宋国史院编修官与实录院检讨官,以忤贾似道归里。

端临侍父家居,博极群书。

咸淳年间,漕试第一,以荫补承事郎。

宋亡,隐居不仕,历20余年专心著述《文献通考》。

父卒后,教授乡里,任慈湖、柯山二书院山长、台州儒学教授。

著有《文献通考》、《大学集注》、《多识录》。

所著《文献通考》348 卷,记上起三代,下终南宋宁宗嘉定五年 (1212)的典章制度。

唐天宝以前史实,以杜佑《通典》为基础作拾遗补缺;天宝以后至宋嘉定五年,加以续修。

共分24门,其中经籍、帝系、封建、象纬、物异五门为作者自创。

所载宋制尤详,多为《宋史》各志所未备。

《文献通考》为三通之一,具有重要参考价值。

王懿荣(1845年—1900年)字正儒,一字廉生,山东福山(今烟台市福山区)古现村人。

中国近代金石学家、甲骨文的发现者和爱国志士。

光绪六年进士,授编修。

泛涉书史,尚经世之务,嗜金石,因见药店所售“龙骨”上的刻纹,发现甲骨文,,把汉字的历史推到公元前1700多年的殷商时代,开创了文字学、历史学研究的新局面。

为收藏殷墟甲骨的第一人。

三为国子监祭酒。

庚子八国联军入京时,投井死。

刘鹗(1857年10月18日—1909年8月23日),谱名震远,原名孟鹏,字云抟、公约。

后更名鹗,字铁云(刘铁云),又字公约,号老残。

署名“鸿都百炼生”。

汉族,江苏丹徒(今镇江市)人,中国清朝末期小说家。

刘鹗自青年时期拜从太谷学派李光之后,终生主张以“教养”为大纲,发展经济生产,富而后教,养民为本的太谷学说。

他一生从事实业,投资教育,为的就是能够实现太谷学派“教养天下”的目的。

而他之所以能屡败屡战、坚韧不拔,太谷学派的思想可以说是他的精神支柱。

1909年8月23日因脑溢血病病逝,后归葬于江苏淮安。

罗振玉(1866年8月8日-1940年5月14日),字式如、叔蕴、叔言,号雪堂,永丰乡人,晚号贞松老人、松翁。

祖籍为浙江省上虞县永丰乡,出生在江苏省淮安县。

农学家、教育家、考古学家、金石学家、敦煌学家、目录学家、校勘学家、古文字学家,中国现代农学的开拓者,中国近代考古学的奠基人。

对中国科学、文化、学术颇有贡献,参与开拓中国的现代农学、保存内阁大库明清档案、从事甲骨文字的研究与传播、整理敦煌文卷、开展汉晋木简的考究、倡导古明器研究。

他一生著作达189种,校刊书籍642种。

王国维(1877年12月3日-1927年6月2日),字静安,又字伯隅,晚号观堂(甲骨四堂之一),谥忠悫。

浙江嘉兴海宁人,国学大师。

与梁启超、陈寅恪和赵元任号称清华国学研究院的“四大导师”。

中国新学术的开拓者,在文学、美学、史学、哲学、金石学、甲骨文、考古学等领域成就卓著。

甲骨四堂之一。

王国维精通英文、德文、日文,使他在研究宋元戏曲史时独树一帜,成为用西方文学原理批评中国旧文学的第一人。

代表作有:《海宁王静安先生遗书》《红楼梦评论》《宋元戏曲考》《人间词话》等。

孙诒让(1848年9月16日-1908年)又名德涵,幼名效洙,字仲颂(冲容),别号籀庼,浙江瑞安人,清末经学家、教育家,被誉为有清三百年朴学之殿。

孙诒让13岁著成《广韵姓氏刊误》,18岁写成《白虎通校补》,一生著作达35种,在经学、史学、诸子学、文字学、考据学、校勘学等方面都有卓越的成就。

孙诒让主要著作《周礼正义》为一生心力所瘁,为清代群经新疏中杰出之作;《墨子间诂》为注墨的权威之作;《契文举例》为考释甲骨文开山之作;《温州经籍志》,被誉为“近世汇志一郡艺文之祖”;《四库全书简明目录批注》二十卷,《四部别录》二卷,则是目录版本学的专著。

《契文举例》写于1904年,是第一部考订甲骨文的专著。

作者孙诒让是清代著名的汉学宗师和著名教育家,一生著作达35种,对经学、史学、诸子学、文字学、考据学、校勘学等方面都有卓越的成就。

光绪二十九年(1903)刘鹗把他从河南安阳殷墟出土所得的部分甲骨拓片,印成《铁云藏龟》六册,孙诒让对刘鄂的《铁云藏龟》进行了专门的研究,考释其形义,用分类法把甲骨文字的内容作了区分,并对大部分单字逐个进行辨析,于次年(1904)写出《契文举例》二卷,为甲骨文的研究开辟了道路,成为此学的开山之祖。

《集古录》即欧阳修对家藏金石铭刻拓本所作题跋的汇集,收录周秦至五代金石文字跋尾400多篇。

其中碑刻跋尾占绝大多数,铜器铭文仅20多篇。

跋尾内容多偏重于史事评论,其目的在补正史传之阙谬,以传后学。

因跋尾是随题随录,无一定次序,所以《集古录》仅有卷帙次第而未按拓本时代先后排列。

后世刻本对原书次序进行了调整,将拓本按时代先后加以排列,并且在每条标题之下,注明原来卷帙的次第。

《金石录》三十卷,宋赵明诚撰。

赵明诚,字德甫,山东诸城人,对考古、金石、书画研究甚深。

《金石录》一书,著录其所见从上古三代至隋唐五代以来,钟鼎彝器的铭文款识和碑铭墓志等石刻文字,是中国最早的金石目录和研究专著之一。

全书共三十卷,前为目录十卷,后为跋尾二十卷,考订精核,评论独具卓识。

剥泐bāo lè谓石料剥蚀断裂。

清叶廷琯《吹网录·二础云麾碑》:‚更数百年,原石且剥泐不可辨。

‛ 清叶廷琯《吹网录·守海盐县主簿王顼妻墓志铭》:‚土人垦地,得石刻一方,字画不工,而毫无剥泐。

‛阮孝绪,生于齐高祖建元元年,卒于梁武帝大同二年,年五十八。

南朝梁陈留尉氏(河南尉氏)人,南朝梁目录学家,字士宗。

于普通四年(523)开始动笔,又得到刘杳的无私援助,普通末(约526)成《七录》12卷。

体例仿《七略》、《七志》而自定新法。

分为内外两篇,内篇有经典录、纪传录、子兵录、文集录、术技录;该目分类体系,自序称他勘酌王(俭)、刘(歆),其实,还吸取了荀勖、李充之长。

《隋书·经籍志》称“其分部题目,颇有次序”,同时也批评说:“剖析词义,浅薄不经”、“大体虽准向、歆,而远不逮也”。

隋许善心仿此目之体例,作有《七林》。

该目早佚,但《七录·序》载于道宣所著《广弘明集》中,赖以保存至今,成为研究中国目录学的一篇重要的文献。

卒后,门徒谥为文贞处士。

七略分为辑略,六艺略,诸子略,诗赋略,兵书略,术数略,方技略七部。

中国第一部官修目录和第一部目录学著作。

西汉经学家、天文学家、目录学家刘歆在公元前6~前5年间编成,为政府新校本图书的总目录。

先是公元前26年汉成帝刘骜命光禄大夫刘向领导政府的校书工作:由刘向校经传诸子诗赋,步兵校尉任宏校兵书,太史令尹咸校数术,侍医李柱国校方技。

校定本既成,概由刘向写一叙录,随书奏上。

刘向所写叙录单行录出后,汇编为《别录》,计有20卷。

公元前6年刘向死。

汉哀帝刘欣命刘歆继承父业,将新校本集中于天禄阁,综合编目成《七略》7卷。

《文献通考·经籍考》中国古代史志目录。

宋马端临撰。

马端临(1254~1323)字贵与,号竹州。

饶州乐平(今江西德安)人。

元初史学家、目录学家。

宋咸淳九年(1273)中漕试第一。

宋亡后,为总结历史经验教训,他历22年时间,于元大德十一年(1307)撰成《文献通考》348卷,记述历代典章制度,至治二年(1322)刊行(见政书)。

《文献通考·经籍考》是《文献通考》24考中的第19考,共76卷。

著录自古迄宋现存图书约5000种,按经、史、子、集4部分类编排。

各部及各类之首有大小序,节引汉、隋、唐3代艺文志及宋代4部国史艺文志的大小序。

每类列入4部国史艺文志所著录的图书。

每条款目均有辑录体提要,辑录各种书目中的评论及其他有关资料,其中主要采用的是宋晁公武的《郡斋读书志》和陈振孙的《直斋书录解题》等。

该书收罗繁富,体制完备,是著名辑录体提要目录,为后世所推重,清代朱彝尊的《经义考》、章学诚的《史籍考》和谢启昆的《小学考》均仿其例。

该书的版本除元、明、清刊本《文献通考》本外,还有1985年出版的新校本。

明弘治年间的何乔新曾单独刊行《文献通考·经籍考》。

博士古为官名,现为学位名称。

秦汉时是掌管书籍文典、通晓史事的官职,后成为学术上专通一经或精通一艺、从事教授生徒的官职。

《玉篇》中国古代一部按汉字形体分部编排的字书。

南朝梁大同九年(543)黄门侍郎兼太学博士顾野王撰。

顾野王(519~581)字希冯,吴郡吴(今江苏苏州吴中区)人,仕梁陈两朝。

《玉篇》卷首有野王自序和进《玉篇》启,为奉命而作(呈梁武帝之子萧绎)。

唐上元元年(760)由孙强增字,宋大中祥符六年(1013)陈彭年、吴锐、丘雍等重修。

现存《大广益会玉篇》已非野王原本;另有《玉篇》残卷存于日本,可能是顾氏原本(于《古逸丛书》中)。

【《玉篇》与《说文》】改进地方较多作为字典,《玉篇》比《说文》改进的地方较多:⑴先出反切,使读者见到一个字后就可以知道或了解它的读音;⑵引用《说文》的解释(这是《玉篇》作为后出者的优势,许慎便没有更早的字书可引);⑶尽可能举例,这是字典的血肉;⑷对例子作必要的解释;⑸注意到一些一词多义的现象。

有时,《玉篇》没有明引《说文》,但也是根据后者而来,如:‚吮,欶也‛,‚极,栋也‛;没有明引古训,实际由古训而来,如‚噎忧不能息也‛出自服虔《通俗文》,‚极,中也‛出自《书·洪范》‚建用皇极‛伪孔传。

与说明字形不同《玉篇》与《说文》以说明字形为主不同,而以说明字义为主,所以不再像《说文》那样说‚从某,某声‛,同时也不限于本义,而是把一个字的多种意义罗列在一起。

这样实际上已开后代字典的先河,《玉篇》在这方面有它的创造性。

从顾野王的原本来看,每字下不仅注明字义,而且举出见于古籍的例证和前人的注解,先经传,后子史文集,最后是字书、训诂书,极其详备,字有异体也分别注明,跟今本很不一样。

顾野王在自序中说:‚六书、八体,今古殊形。

或字各而训同,或文均而释异,百家所谈,差互不少。

字书卷轴,舛错尤多,难用寻求,易生疑惑。

猥承明命,预缵过庭,总会众篇,校雠群籍,以成一家之制,文字之训以备。

‛这说明他作《玉篇》的宗旨是要综合众书,辨别形体意义的异同,网罗训释,以成一家之言。

《字林》收字 12000多字,《玉篇》比《字林》多4000多字,这是在《字林》之后一部承前启后的重要著作。

可惜后来经过孙强增删,又经陈彭年等重修,原书体列已大改变。

《說文解字》簡稱《說文》,是東漢經學家、文字學家許慎編著的文字工具書,成書於漢和帝永元十二年(100年)到安帝建光元年(121年),《說文解字》是我國第一部按部首編排的字典。

全書共分540個部首,收字9,353個,另有“重文”(即異體字)1,163個,說解共用133,441字,原書分為目錄一篇和正文14篇。