中国汉地佛教寺庙建筑规制

- 格式:ppt

- 大小:2.22 MB

- 文档页数:39

中国佛教规章制度佛教自汉朝传入我国以来,已经走过千余年的历史。

在这漫长的岁月里,佛教在中国大地上逐渐扎根、发展、壮大,形成了具有中国特色的汉传佛教。

为了更好地管理佛教事务,维护佛教界的秩序,历代以来,佛教界都制定了一系列的规章制度。

这些规章制度对于佛教的传播和发展起到了重要的推动作用。

本文将对中国佛教的规章制度进行简要的阐述。

一、佛教戒律佛教戒律是佛教规章制度的基础,是佛教徒必须遵守的行为规范。

佛教戒律分为小乘戒律和大乘戒律。

小乘戒律主要有《四分律》、《摩诃僧祇律》等,主要规定了比丘、比丘尼的戒律。

大乘戒律主要有《梵网经》、《瑜伽师地论》等,主要规定了菩萨的戒律。

佛教戒律的核心是五戒、十戒、菩萨戒等,要求佛教徒严守戒律,断除烦恼,利益众生。

二、寺院管理制度寺院是佛教活动的重要场所,寺院管理制度是佛教规章制度的重要组成部分。

寺院管理制度主要包括以下几个方面:1. 住持制度:住持是寺院的负责人,负责寺院的日常管理和教务活动。

住持应当具备较高的佛教修养和良好的道德品质。

2. 僧团组织:寺院内的僧人按照年龄、修行程度等因素,分为不同的团体。

僧团组织负责寺院的修行、教学、接待等工作。

3. 寺院纪律:寺院纪律规定了僧人应当遵守的规矩,如按时上殿、诵经、修行等。

寺院纪律旨在维护寺院的正常秩序,保证佛教活动的顺利进行。

4. 寺院财务:寺院财务管理制度规定了寺院财产的来源、使用和分配原则。

寺院财产应当用于佛教事业的发展和僧众的生活需求。

三、佛教节庆制度佛教节庆是佛教徒共同庆祝的重要活动,佛教节庆制度是佛教规章制度的重要组成部分。

主要的佛教节庆有:1. 春节:春节是我国传统的农历新年,佛教界通常会举行撞钟、祈福等活动,祝愿国家繁荣、人民安康。

2. 浴佛节:浴佛节是纪念佛陀诞生的日子,佛教徒通常会举行浴佛、诵经、放生等活动,以表达对佛陀的敬意。

3. 盂兰盆节:盂兰盆节是纪念佛陀成道的日子,佛教徒通常会举行供僧、诵经、施食等活动,以祈求佛陀的加持。

唐朝时期,寺庙在社会、文化和宗教生活中扮演着重要的角色。

它们不仅是佛教信仰的场所,还是文化交流、教育和福利事业的中心。

以下是唐朝寺庙的一般规制和管理情况:

1. 寺院建筑规制:唐代的寺庙建筑通常遵循佛教寺院建筑的规范,包括山门、大雄宝殿、藏经楼、方丈室、僧舍等建筑。

这些建筑通常以寺庙正殿为核心,周围围绕着其他建筑。

2. 官方管理:唐代的寺庙通常受到政府的管理和监督,有专门的寺务官员负责管理寺庙事务。

寺庙的任命和管理往往受到朝廷的严格监督。

3. 僧侣管理:寺庙中的僧侣通常遵循佛教的戒律和僧规,由寺院的高僧或方丈进行管理和教导。

唐代的僧侣通常有严格的修行要求,包括戒律、礼节等。

4. 经济财产管理:寺庙拥有大量土地、财产和信徒的捐赠,用于寺庙的维护、僧侣的生活和佛教事业的发展。

这些财产由寺庙管理,但也受到政府的监管。

5. 文化和教育功能:寺庙是文化、教育和知识传播的中心,拥有藏经楼和经堂,用于收藏佛经和进行教育活动。

许多寺庙还设有学院,培养僧人和学子。

6. 社会福利:唐代的寺庙也承担了社会福利的责任,为贫民、孤儿、病人提供救济和庇护。

寺庙经常设立医院、济贫院等机构,进行慈善和社会服务。

总的来说,唐代寺庙在政治、文化、宗教和社会生活中都扮演着重要的角色,其规制主要包括建筑、管理、宗教仪式、经济财产、文化教育和社会福利等方面。

一、总则为加强庙宇管理,规范庙宇活动,保障庙宇正常运营,维护宗教活动秩序,弘扬优秀传统文化,根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国宗教事务条例》等法律法规,结合本庙实际情况,特制定本规章制度。

二、庙宇性质及宗旨1. 本庙为宗教活动场所,以弘扬佛教文化、传承佛教精神、服务信众为宗旨。

2. 本庙秉持慈悲为怀、普度众生的理念,致力于为信众提供精神寄托和心灵慰藉。

三、庙宇管理组织1. 庙宇设立管理委员会,负责庙宇的全面管理工作。

2. 管理委员会由主任、副主任、委员组成,主任由寺庙住持担任,副主任由寺庙僧人担任,委员由寺庙僧人、信众代表等组成。

3. 管理委员会职责:(1)制定庙宇管理规章制度,组织实施庙宇管理活动;(2)负责庙宇财产、财务的管理;(3)负责庙宇的维修、保养工作;(4)负责庙宇的宗教活动、佛教文化的传播;(5)维护庙宇的宗教活动秩序,保障信众的合法权益;(6)接受政府宗教事务管理部门的指导和监督。

四、庙宇财产及财务管理1. 庙宇财产包括:土地、房屋、寺庙设施、宗教文物、宗教用品等。

2. 庙宇财务管理:(1)设立财务账户,实行收支两条线管理;(2)财务收支必须依法纳税;(3)财务账目应定期审计,接受信众监督;(4)财务人员应具备相应的专业知识和职业道德。

五、庙宇维修及保养1. 庙宇维修:(1)定期对庙宇房屋、设施进行检查,发现问题及时修复;(2)按照实际情况,对庙宇进行必要的扩建、改建。

2. 庙宇保养:(1)保持庙宇环境卫生,定期清理垃圾;(2)对庙宇内的佛像、宗教文物等进行保养。

六、庙宇宗教活动及佛教文化传播1. 庙宇宗教活动:(1)按照佛教传统,开展法会、讲经、拜佛等宗教活动;(2)遵守国家法律法规,维护宗教活动秩序。

2. 佛教文化传播:(1)举办佛教文化讲座、展览等活动,传播佛教知识;(2)加强与信众的联系,了解信众需求,提供精神服务。

七、庙宇安全管理1. 加强庙宇安全防范,确保庙宇及信众安全;2. 定期对庙宇消防设施进行检查,确保消防设施完好;3. 加强庙宇周边环境治理,确保庙宇周边环境整洁。

一、总则第一条为了加强佛教寺庙的规范化管理,维护寺庙的正常秩序,保障僧尼、信徒和游客的合法权益,依据《中华人民共和国宗教事务条例》和《宗教活动场所管理办法》等法律法规,制定本制度。

第二条本制度适用于我国境内佛教寺庙的日常管理。

第三条佛教寺庙应当遵守国家法律法规,坚持宗教信仰自由政策,弘扬佛教优良传统,维护佛教声誉。

二、组织架构第四条佛教寺庙设立以下组织架构:1. 住持:寺庙的最高领导者,负责寺庙的全面工作。

2. 知客师:负责寺庙的日常接待、对外联络等工作。

3. 照客师:负责寺庙的财务管理、物资采购等工作。

4. 管事僧:协助住持管理寺庙事务。

5. 民工:负责寺庙的日常清洁、维护等工作。

三、日常管理第五条寺庙内部管理:1. 寺庙应当建立健全财务管理制度,合理使用寺庙财产。

2. 寺庙应当建立健全卫生管理制度,保持寺庙环境整洁。

3. 寺庙应当建立健全安全管理制度,确保寺庙和游客的人身财产安全。

4. 寺庙应当建立健全消防管理制度,定期进行消防演练。

第六条僧尼管理:1. 僧尼应当遵守国家法律法规,不得参与非法活动。

2. 僧尼应当遵守寺庙规章制度,不得违反戒律。

3. 僧尼应当积极参加寺庙的宗教活动,维护寺庙的正常秩序。

4. 僧尼应当关爱寺庙内外的信徒,为他们提供宗教服务。

第七条客堂管理:1. 客堂负责接待游客和信徒,提供宗教服务。

2. 客堂工作人员应当热情、礼貌、耐心,为游客和信徒提供优质服务。

3. 客堂工作人员应当严格遵守客堂规章制度,维护寺庙的正常秩序。

第八条民工管理:1. 民工应当遵守国家法律法规,不得参与非法活动。

2. 民工应当遵守寺庙规章制度,不得违反戒律。

3. 民工应当服从寺庙管理,认真完成工作任务。

四、奖惩制度第九条对遵守本制度、表现突出的僧尼、信徒和民工,给予表彰和奖励。

第十条对违反本制度、造成不良影响的僧尼、信徒和民工,给予批评教育或处罚。

五、附则第十一条本制度由寺庙住持负责解释。

第十二条本制度自发布之日起施行。

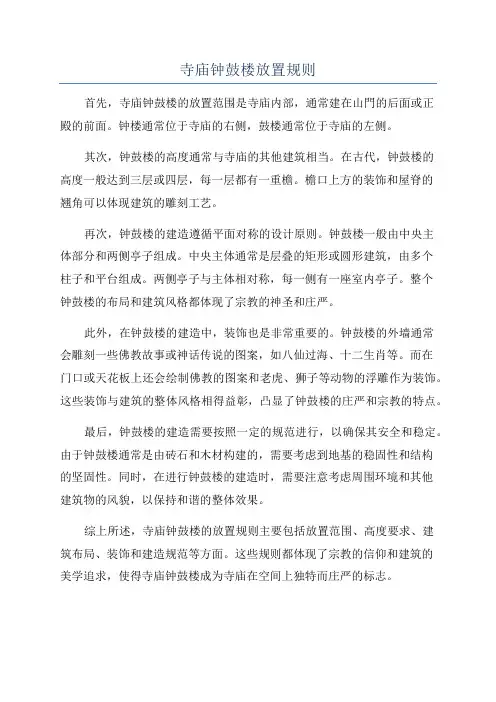

寺庙钟鼓楼放置规则

首先,寺庙钟鼓楼的放置范围是寺庙内部,通常建在山門的后面或正

殿的前面。

钟楼通常位于寺庙的右侧,鼓楼通常位于寺庙的左侧。

其次,钟鼓楼的高度通常与寺庙的其他建筑相当。

在古代,钟鼓楼的

高度一般达到三层或四层,每一层都有一重檐。

檐口上方的装饰和屋脊的

翘角可以体现建筑的雕刻工艺。

再次,钟鼓楼的建造遵循平面对称的设计原则。

钟鼓楼一般由中央主

体部分和两侧亭子组成。

中央主体通常是层叠的矩形或圆形建筑,由多个

柱子和平台组成。

两侧亭子与主体相对称,每一侧有一座室内亭子。

整个

钟鼓楼的布局和建筑风格都体现了宗教的神圣和庄严。

此外,在钟鼓楼的建造中,装饰也是非常重要的。

钟鼓楼的外墙通常

会雕刻一些佛教故事或神话传说的图案,如八仙过海、十二生肖等。

而在

门口或天花板上还会绘制佛教的图案和老虎、狮子等动物的浮雕作为装饰。

这些装饰与建筑的整体风格相得益彰,凸显了钟鼓楼的庄严和宗教的特点。

最后,钟鼓楼的建造需要按照一定的规范进行,以确保其安全和稳定。

由于钟鼓楼通常是由砖石和木材构建的,需要考虑到地基的稳固性和结构

的坚固性。

同时,在进行钟鼓楼的建造时,需要注意考虑周围环境和其他

建筑物的风貌,以保持和谐的整体效果。

综上所述,寺庙钟鼓楼的放置规则主要包括放置范围、高度要求、建

筑布局、装饰和建造规范等方面。

这些规则都体现了宗教的信仰和建筑的

美学追求,使得寺庙钟鼓楼成为寺庙在空间上独特而庄严的标志。

中国古代佛教寺院的主要建筑设计特点是什么类型:根据已知的历史文献、考古发掘和实物材斜,大体可将流行于我国中土的佛寺划分为以佛塔为主和以XXX为主的两大类型。

特点:从构造的角度,中国古代寺院建筑的特点可以归纳为7项:①使用木材作为主要建筑材料,创造出独特的木结构形式,以此为骨架,既达到实际功能要求,又创造出优美的建筑形体以及相应的建筑风格。

②保持构架制原则。

③创造斗栱结构形式。

④实行单体建筑标准化。

⑤重视建筑组群平面布局⑥灵活安排空间布局。

⑦运用色彩装饰手段从传统文化的角度可以概括为5个方面:①很少真正的建筑学理论。

②儒家传统的礼制思想是指导建筑创作的主要思想,而以风水堪舆之说作为补充。

③充满了中国人现实主义的处世态度。

④标准化的建筑个体要通过建筑空间的组合来表达个性,建筑群体的布置是传统建筑艺术的精髓,处处反映着时间和空间结合的理性思维方式和人与自然的亲和关系。

⑤以象征主义手法表现特定的主题1、中国古建筑以木材、砖瓦为主要建筑材料,以木构架结构为主要的结构方式。

此结构方式,由立柱、横梁、顺檩等主要构件建造而成,各个构件之间的结点以榫卯相吻合,构成富有弹性的框架。

中国古代木构架有抬梁、穿斗、井干三种不同的结构方式。

抬梁式是在立柱上架梁,梁上又抬梁,所以称为"抬梁式"。

宫殿、坛庙、寺院等大型建筑物中常采用这种结构方式。

穿斗式是用穿枋把一排排的柱子穿连起来成为排架,然后用枋、檩斗接而成,故称作穿斗式。

多用于民居和较小的建筑物。

井干式是用木材交叉堆叠而成的,因其所围成的空间似井而得名。

这种结构比较原始简单,现在除少数森林地区外已很少使用。

木构架结构有很多优点,首先,承重与围护结构分工明确,屋顶重量由木构架来承担,外墙起遮挡阳光、隔热防寒的作用,内墙起分割室内空间的作用。

由于墙壁不承重,这种结构赋予建筑物以极大的灵活性。

其次,有利于防震、抗震,木构架结构很类似今天的框架结构,由于木材具有的特性,而构架的结构所用斗拱和榫卯又都有若干伸缩余地,因此在一定限度内可减少由****对这种构架所引起的危害。

中国佛教规章制度引言佛教是一种在中国广泛流传的宗教,有着深厚的历史和文化积淀。

为了有效管理佛教事务,中国佛教发展出了一套规章制度。

本文将介绍中国佛教的规章制度,包括组织结构、僧侣管理、寺庙管理等方面。

1. 组织结构中国佛教组织结构分为中央和地方两个层级。

中央佛教组织是中国佛教协会,由各佛教宗派和团体组成,负责统筹协调全国佛教事务。

地方佛教组织则由各地方佛教协会组成,负责管理本地区的佛教事务。

2. 僧侣管理中国佛教僧侣管理主要由佛教协会承担。

佛教协会负责颁发僧侣法号、管理僧侣出家、批准僧侣晋升等事宜。

为了保证僧侣的质量,佛教协会还设立了僧伽教育的相关规定,规定学习时间、内容和考试等。

3. 寺庙管理寺庙是佛教信仰的重要场所,也是僧侣居住、修行、传授佛法的地方。

中国佛教对寺庙管理制定了一系列规章制度。

其中包括: - 寺庙设立:寺庙的设立需要向佛教协会报备,并符合规定的要求,例如必须由至少三名具有法师资格的僧人居住等。

- 寺庙管理:佛教协会负责寺庙的管理和监督,对寺庙进行巡视,确保其按照规定开展佛教活动。

- 佛像管理:佛教规定尊重佛像,寺庙中佛像的制造、维护和使用也受到严格的规定。

- 寺庙经费:寺庙经费主要来源于信众的捐赠和政府的支持,使用这些经费必须遵守规章制度。

4. 僧俗关系在中国佛教中,僧俗关系是一个重要的方面。

僧人是寺庙的主要人员,负责佛教事务的管理和教育。

尊重僧侣的地位和权威是佛教信众的一项基本义务。

同时,佛教规定僧人应该遵守戒律,与世俗事物保持一定的距离。

5. 信众权益保护中国佛教也关注保护信众的合法权益。

佛教协会设立了信众维权机构,处理信众投诉和纠纷。

同时,佛教协会还要求寺庙公开经费使用情况,保障信众对经费使用的知情权。

结论中国佛教的规章制度是该宗教在中国社会中自我管理和规范的重要手段。

这一制度体系在佛教组织结构、僧侣管理、寺庙管理、僧俗关系和信众权益保护等方面有着明确的规定和制约。

汉传佛教建筑发展史浅析文摘:本文从汉传佛教的发展及其建筑的演变入手,分析汉传佛教建筑的布局与建筑形式,希望深入探究汉传佛教与中华文化的联系,并阐述自己的一些学习过程中的感悟与思想。

关键字:汉传佛教中华文化建筑布局形式一.佛教的起源与传入佛教与基督教、伊斯兰教并称为世界三大宗教,相传于公元前6世纪到前5世纪在古北印度的迎毗罗卫国,由乔达摩·悉达多创立,大盛于公元前4世纪到前3世纪。

后世佛教徒尊称乔达摩·悉达多为“释迎牟尼”即“释迦族的圣人”。

汉传佛教与藏传佛教、南传佛教并称佛教三大体系。

汉传佛教源于印度佛教,于东汉初年传入我国。

佛教传入中国内地所走路线有两条:一条是陆路,经由中亚细亚到我国新疆地区,再深入内地;另一条是海路,经由斯里兰卡、爪哇、马来半岛、越南到达广州,即通过南海路线进入中国内地。

佛教逐渐传播发展,成为我国的主要宗教之一。

二.汉传佛教建筑的演化1.东汉时期佛教在东汉初年由印度传入中国,并迅速被中国文化吸收同化,其建筑形式自然也不例外。

最为明显的改变自是窜堵坡这一佛教建筑制式,刚一进入中国,便在中国文化传统的影响下,与中国楼阁式建筑结合,演变成中国化的“塔”这一种新的建筑类型。

“塔”这种音意形得兼的名称,最早见于晋代葛洪所撰《字苑》一书。

“塔”字,蕴涵了梵文Stupa和巴利文thup。

的音义,又从“土”旁,表明原为埋葬佛骨的土家之意。

最早见于中国史籍的佛教建筑,是东汉明帝时期的洛阳白马寺,其中即建有齐云塔,是中国“塔”之起始。

至于白马寺本身形制布局,己未有留存,但据北齐魏收所撰《魏书》记载,“自洛中构白马寺,盛饰佛图,画迹甚妙,为四方式。

凡宫塔制度,犹依天竺旧状而重构之……”,可见其时间寺院布局承接印度形制,以“塔”为中心。

2.两晋南北朝时期佛教建筑在两晋南北朝时期,随着佛教在中国的发展而得以大量涌现,而且这段时期,也是佛教建筑开始中国化,外来的建筑风格与本土的建筑风格开始交错融合的一个时期。

寺庙规范管理制度第一章总则第一条为加强寺庙管理工作,营造良好的宗教氛围,提高宗教活动的质量和效益,制定本规范管理制度。

第二条寺庙是佛教信众及社会公众参加宗教活动,学习佛法的场所,是佛教文化传承和弘扬的重要场所,寺庙管理是寺庙履行宗教活动和传承佛教文化的基本要求。

第三条寺庙管理以依法管理、宗教自治为基本原则,维护宗教法人合法权益,保障佛教信众合法权益的同时,遵守法律法规,规范管理。

第四条寺庙规范管理制度是寺庙内部制定的行为规范、管理办法和保障措施的集合,是寺庙管理工作的基本依据。

第五条寺庙规范管理制度适用于寺庙内的工作人员和出家僧尼,包括寺庙基层管理人员、工勤人员、义工及信徒等。

第六条寺庙管理工作应当遵循民主集中制原则,坚持党的宗教政策,依法管理,自觉接受政府的监督和指导,主动接受爱国宗教人士和社会公众的监督。

第二章人员管理第七条寺庙应当建立健全人员管理制度,制定符合寺庙特点和管理需求的管理办法,对人员进行经常性、全方位的管理和监督。

第八条寺庙对工作人员和出家僧尼的选拔、任用、考核、奖惩、岗位调整等均应按照国家法律法规和宗教管理条例的规定,并结合寺庙的实际情况进行规范管理。

第九条寺庙应当根据工作需要,加强对工作人员和出家僧尼的培训和学习,提高其业务水平和服务质量。

第十条寺庙管理人员要加强对工作人员和出家僧尼的教育和引导,引导他们自觉遵守寺庙的管理制度和宗教戒律,提高其思想素质和道德水平。

第十一条寺庙应当建立健全工资福利等激励机制,激励广大僧侣和工作人员努力工作奉献爱心。

第三章宗教活动管理第十二条寺庙应当严格按照国家法律法规和宗教管理条例的规定,开展各项宗教活动。

第十三条寺庙的宗教活动要严格按照佛教教规和仪轨进行,不能随意更改和篡改宗教文化。

第十四条寺庙应当根据宗教活动的需要,合理安排活动场所和时间,确保活动的顺利进行。

第十五条寺庙开展的宗教活动应当宣扬中华优秀传统文化,弘扬佛教精神,传播健康向上的价值观念,不得宣扬和传播违法违规的言论和行为。

中国佛教寺院的建筑风格与艺术特色中国是佛教的发源地之一,拥有众多的佛教寺院。

这些寺院不仅是信仰的场所,也是中国建筑和艺术的瑰宝。

不同的地区和历史时期,佛教寺院的建筑风格和艺术特色各异,展现出了丰富多样的文化传统。

一、木结构与中国古代建筑中国佛教寺院通常采用木结构建筑,这是中国古代建筑的重要特点之一。

木结构建筑的主要材料是木材,因此在建造过程中需要对材料进行精心的选择和处理。

佛教寺院的建筑师和工匠常常运用密集的榫卯结构和互相咬合的椽子来确保建筑的稳固和持久。

这种建筑方法不仅体现了中国古代工匠的智慧,也恰到好处地展示了木材的优势和美感。

另外,中国佛教寺院常常在建筑上运用彩绘、雕刻和雕塑等技法,使建筑更加绚丽多彩。

二、山水与寺院布局中国佛教寺院的建筑布局常常与自然环境相结合,形成独特的风景。

这与佛教文化中追求与自然和谐的理念密不可分。

寺院常常修建在山间、水边或其他自然风景优美的地方,将自然景观融入到寺院的建筑中。

比如,古代杭州灵隐寺就是建在山腰之上,寺内有瀑布流淌,给人以清幽的感觉。

这种布局不仅使佛教寺院成为信仰和禅修的场所,也让游人们感受到了自然与心灵的交融。

三、殿堂与塔庙的艺术特色中国佛教寺院的主要建筑是大殿和塔庙,它们是佛教寺院建筑中最具代表性的部分。

大殿是举行仪式和供奉佛像的场所,通常分为正殿和侧殿。

正殿通常较高,屋顶多为重檐和抬梁式,呈现出雄伟壮丽的气势。

殿内的佛像和壁画也是佛教寺院建筑的重要组成部分,其绘制和雕塑工艺精湛,常常栩栩如生。

塔庙则是用来保存佛经和舍利子的地方,塔的形状也因地区和历史背景而异。

有的塔形状如莲花,有的则呈现出多层式的宝塔形状。

宝塔的建筑多用砖石或木材搭建,外表常常装饰有各种吉祥图案和佛教象征。

九华山的宝塔就是典型的中国佛教塔庙建筑,它独特的造型和精细的雕刻使其成为一大景观。

四、文化交融与建筑艺术的发展中国佛教寺院的建筑风格和艺术特色不仅仅受到佛教文化的影响,还吸收了汉族文化和地方特色。

General Regulations on Residency in Han Buddhist

Temples in China

出版物刊名: 法音

页码: 10-10页

年卷期: 2019年 第10期

主题词: 佛教的中国化;爱国爱教;宗教和睦;清规;规约;戒律;中国特色社会主义道路;安身

摘要:佛制戒律,祖立清规,旨在防非止恶,安身进道,光大法门,造福社会。

本此精神,订立共住规约,全寺上下,均须遵守。

一、全寺僧众必须爱国爱教,拥护中国共产党的领导,拥护社会主义制度,坚持走中国特色社会主义道路,遵守宪法、法律、法规、规章和政策,自觉维护国家统一、民族团结、宗教和睦与社会稳定,践行社会主义核心价值观,坚持我国佛教的中国化方向。

寺庙的规章制度怎么写第一章总则第一条本规定的制定是为了规范寺庙管理,保障信徒利益,保护佛教信仰和传统,维护宗教秩序和社会稳定。

第二条寺庙是佛教徒修行的场所,应当恪守佛陀教诲,遵守佛教戒律,尊敬和爱护寺庙。

第三条寺庙管理人员应当严格遵守本规定,认真履行管理职责,保护寺庙财产,照顾信徒需求,维护寺庙和谐稳定。

第二章寺庙建筑和设施第四条寺庙建筑应当符合佛教传统风格和规格,布局合理,设施完善,环境清洁,保持寺庙的神圣和庄严。

第五条寺庙内禁止吸烟,饮酒,酗酒,酗烟,喧哗,斗殴,赌博等不良行为。

第六条寺庙应当配备足够的佛像,经典,供品,以供信徒敬礼和供奉。

第七条寺庙应当设立警卫人员,保障寺庙安全,防止不法分子对寺庙进行破坏和盗窃。

第三章信徒管理第八条信徒应当遵守寺庙的规定,尊重和爱护寺庙管理人员,参加寺庙活动,虔诚礼拜,学习佛法,修行积德。

第九条信徒不得在寺庙内吸烟,饮酒,使用手机等干扰礼佛和祈祷的行为。

第十条信徒应当保持礼貌,和谐,爱心,遵守佛法戒律,尊重长者,关爱弱势群体。

第四章财务管理第十一条寺庙财务管理应当公开透明,依法合规,科学规范,保障财产安全。

第十二条寺庙财产应当用于佛教教育,修缮维护,慈善公益等用途,不得用于其他任何非法活动。

第十三条寺庙财务应当建立完善的会计制度,定期进行财务审计,确保财务安全。

第五章管理制度第十四条寺庙应当建立健全的管理制度,包括人力资源管理,业务流程管理,风险管理等方面。

第十五条寺庙管理人员应当具备佛教知识,法律知识,管理经验,遵守管理规定,勤勉尽责,廉洁奉公。

第六章处罚规定第十六条对违反寺庙规定,扰乱寺庙秩序,破坏寺庙财产,造成不良影响的人员,将按照规定严肃处理,直至开除。

第十七条对涉嫌犯罪的人员,应当立即报警处理,并配合司法机关进行调查处理。

第七章附则第十八条本规定自公布之日起生效,寺庙管理部门负责解释和执行。

第十九条寺庙管理人员应当定期对规定进行修改和完善,以适应社会发展的需要。

寺庙建设中国建筑的营造法则,基本上建筑的平面布局是院落式,将主要建筑置于南北中轴线上,附属设施则安在东西两侧。

寺院建筑配置也是如此,由南往北的主要建筑大致为山门、天王殿、大雄宝殿、法堂、藏经阁等,这些都是坐北朝南的正殿。

东西配殿则有伽蓝殿、祖师堂、观音殿、药师堂等。

寺院的主要生活区则集中在中轴线东侧,包括僧房、香积厨、斋堂、库房、接待室等,中轴线西侧为接待区即云水堂等。

附属建筑种类很多,各寺情况不一。

下图为近现代汉化佛寺典型配置平面图:但是,归元寺的建筑风格与一般寺院典型配置不太一致。

它不具有整齐对称的宏大格局,略显杂乱。

xx布局平面图归元寺建筑面积二万多平方米,主体建筑分内外两院。

外院主要由门楼、庭院、池塘等组成;内院由北院藏经阁、中院大雄宝殿及南院罗汉堂三个主体建筑,以及天王殿、地藏王殿等组成。

究其原因,是寺院初建时,短期内无法筹集足够的钱财做整体安排,只能够筹集一笔钱就修造一处。

山门朝东,建筑物却由南向北逐次侧进。

归元寺创建以来,迭经战乱,屡败屡兴。

现存建筑,系清同治三年(1864年)、光绪二十一年(1895年)、民国初年及当代陆续所建,遂成为今日的格局。

从顺治十五年到康熙三年,是归元寺创建时期,根据《归元寺写本》记载:顺治十五年建普同塔,十七年建禅堂,十八年建大雄宝殿、斋堂、上客堂,康熙元年建祖堂,三年建前殿和方丈室,八年建藏经阁和钟鼓二楼,十三年建观音堂、云水堂、内外寮舍、三祖塔院、三门各寮等。

P21咸丰年间,太平天国运动兴起。

太平军曾四次攻克武汉。

(《武汉市志?大事记》)太平天国以拜上帝教为宗旨,认为其他宗教均为妖语邪说,所到之处的佛寺道观一律被焚毁,归元寺也未幸免。

归元寺内光绪年间曹生谦撰《重修罗汉堂落成志庆》木刻屏有咸丰兵?寺院全遭焚毁的记载:“自从兵?经天殃,楼台化为麋鹿场。

四十馀年野草芳,晨钟暮鼓馀清凉。

”清同治七年刻本《同治汉阳县志》P226对此也有记载:“xx:在城西二里,顺治初僧白光即王章甫袗葵园故址建,禅关寂静,戒律精严。

第1篇一、引言寺庙用地,是指用于宗教活动、宗教教育和宗教文化传承的用地。

在我国,寺庙用地受到法律的特殊保护。

本文将从法律法规的角度,探讨寺庙用地的相关规定。

二、寺庙用地的法律依据1.《中华人民共和国宪法》《宪法》第三十六条规定:“国家尊重和保障人权。

任何公民享有宗教信仰自由。

任何国家机关、社会团体和个人不得强制公民信仰宗教或者不信仰宗教,不得歧视信仰宗教的公民和不信仰宗教的公民。

国家保护正常的宗教活动。

任何人不得利用宗教进行破坏社会秩序、损害公民身体健康、妨碍国家教育制度的活动。

”2.《中华人民共和国土地管理法》《土地管理法》第四十四条规定:“宗教用地,包括寺庙、教堂、清真寺、佛寺等宗教活动场所用地,由宗教团体依法申请,经县级以上人民政府批准,划拨、征收或者出让给宗教团体使用。

”3.《中华人民共和国宗教事务条例》《宗教事务条例》第二十七条规定:“宗教团体依法申请宗教活动场所用地的,县级以上地方人民政府应当依法办理审批手续。

宗教活动场所用地,不得用于非宗教活动。

”4.《中华人民共和国城乡规划法》《城乡规划法》第三十三条规定:“城乡规划应当充分考虑宗教用地、风景名胜区、历史文化遗产保护等特殊需要,合理安排宗教用地。

”三、寺庙用地的审批程序1.申请宗教团体需要依法申请寺庙用地,应当向县级以上人民政府提出申请,并提交以下材料:(1)宗教团体法人证书或者宗教活动场所登记证书;(2)寺庙用地申请报告;(3)寺庙用地规划图;(4)寺庙用地周边环境说明;(5)其他相关材料。

2.审批县级以上人民政府收到宗教团体提出的用地申请后,应当依法进行审查,并在法定期限内作出批准或者不予批准的决定。

审批过程中,应当充分考虑宗教团体的合理需求,以及寺庙用地对周边环境的影响。

3.划拨、征收或者出让经批准的寺庙用地,可以采取划拨、征收或者出让等方式供宗教团体使用。

具体方式由宗教团体和县级以上人民政府协商确定。

四、寺庙用地的使用与管理1.使用宗教团体取得寺庙用地后,应当按照批准的用途使用土地,不得擅自改变土地用途。