中国佛教寺院建筑的历史与发展历程

- 格式:docx

- 大小:1.58 MB

- 文档页数:4

第一初期阶段(东汉一三国):东汉时期佛教处于萌芽期,也是佛教建筑的初创时期。

当时佛教文化尚不完备佛教建筑很少,统治者利用传统的坛庙之类祭祀建筑来进行佛事活动。

遗留到今天的并不多,比较著名的有嵩山的法王寺、洛阳的白马寺。

洛阳白马寺是最早见于我国史籍的佛教建筑,明帝建于东汉永平十一年(68),为西域来的摄摩腾、竺法兰两位法师创建的“精舍”。

寺,原为汉代中央部门一种办事衙门的通称,后世以“寺”为佛教寺院建筑的通称。

当时白马寺的寺院布局仍按印度及西域式样,以佛塔为中心的方形庭院平面。

白马寺坐北朝南,总面积两百余亩,其主体建筑有天王殿、大佛殿、大雄殿、接引殿等。

三国时期,吴国孙权(220年)在武昌建昌乐寺和宝慧寺。

后又有康僧会到建业(南京)弘扬佛教,孙权(247年)创建建初寺,并建阿育王塔。

东汉时,人们把释迦摩尼教得教义和传教人称为“浮屠”,佛塔在东汉末年就已风行全国,据《后汉书》记载,东汉献帝初平四年(193年),笮融在徐州建造浮屠寺“上累金盘,下为重楼,有堂阁周回,可容三千许人”,这是我国关于木塔最早的文献。

早期的佛塔,基本上都是中国建筑形式的楼阁式塔(内部有楼层可登,登眺楼层与外观楼层相等或更多塔内有暗层)。

第二发展阶段(两晋—南北朝时期)两晋、南北朝时期佛教得到很大发展,也是佛教建筑与中国传统建筑的融合期,建造了大量的寺院、石窟和佛塔。

据文献记载,西晋时,洛阳佛寺统计已有四十二所之多,全国佛寺共有一百八十所。

南朝建康一地,有庙宇500余处之多。

北魏洛阳内外,就曾建寺1200余所。

现存我国著名石窟,如云冈、龙门、天龙山、敦煌等都始建于这一时期。

南北朝时,中国式的佛教建筑布局基本定型,它主要采用中国传统建筑院落式格局,这一时期盛行“舍宅为寺”的功德活动,许多王侯贵族第宅改建为佛寺,以前厅为佛殿,后堂为讲堂,廊庑环绕,有的还保留了原来的花园,成为以后汉化佛寺建筑的主流。

转轮藏(佛寺中之一种可以回转的佛经书架)也创于南朝时期,现有遗物则宋代最早,位于河北正定隆兴寺转轮藏阁。

中国古代寺庙建筑文化中国古代的寺庙建筑文化丰富多彩,包含着先进的工艺、美学和哲学思想,不仅代表着建筑和艺术的高度,也展现了中国古代文化的独特魅力。

一、建筑的起源与演变寺庙建筑的起源可以追溯到中国古代的宫殿建筑,在历史进程中,逐渐演变成祭祀的场所,这些神圣的场所是人们向天地祖先祈求保佑和神灵庇护的场所。

随着传统文化的不断发展和升华,佛教文化在中国开始盛行,中国古代寺庙建筑文化随之崛起。

古代寺庙的建筑形态也随着祭祀和信仰的发展而发生了变化,首先是占地面积的变化,从宫廷式的单体建筑,逐渐演变成规模更大的复合式建筑,由多个殿堂、厅宇、花园、墓地以及其他附属建筑组成的整体建筑群。

寺庙的建筑风格也愈加丰富多彩,从北方的木结构建筑演变到南方砖木结构的建筑群落,并且在建筑颜色、材质、装饰等方面都有独特的表现形式,代表着中国古代建筑理论的创新和成就。

二、寺庙建筑的艺术与哲学寺庙建筑的艺术和哲学屡屡体现于其匠心独运的设计,既注重建筑技艺和细腻的装饰手法,又融合了政治、文化、宗教等多种社会因素。

寺庙建筑沿袭了中华文化的传统哲学思想,如儒家的和谐思想、佛教的舍利子与道教的阴阳五行思想,体现了宇宙、人和自然之间的平等、协调与共存。

寺庙建筑设计的艺术性和协调性极为突出,其建筑元素和规模符合正式的禅意美学,如大量运用石雕、木刻、画作、毛笔与墨线,使寺庙建筑在美学层面上得到了多样化的发展和丰富化的表现,颜色鲜明,线条流畅,给人以视觉上的强烈冲击。

三、寺庙建筑文化的现代发展随着近代中国的现代化建设和城市化发展,寺庙建筑文化的保护和传承面临巨大挑战。

然而,对于一部分亟需重建的寺庙,也需要有专业的人才和技术提供恰当的保护方案。

一方面,改良传统建筑技术和材料,使其更具有可行性和实用性;另一方面,应在保护寺庙文化传承的基础上,探索新颖、高水平的设计理念和技术手法,注重传承和创新的结合。

在现代寺庙设计中,应尽量遵循传统风格和现代元素的融合,同时考虑保护寺庙和其周边环境及建筑的和谐,保持寺庙文化的纯正性。

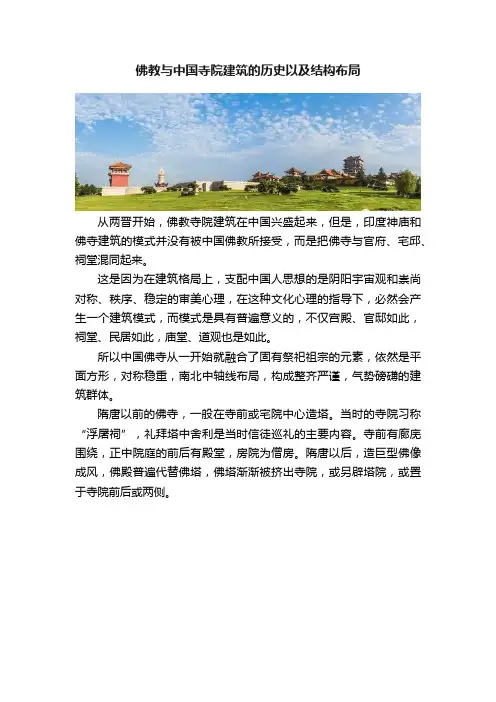

佛教与中国寺院建筑的历史以及结构布局从两晋开始,佛教寺院建筑在中国兴盛起来,但是,印度神庙和佛寺建筑的模式并没有被中国佛教所接受,而是把佛寺与官府、宅邱、祠堂混同起来。

这是因为在建筑格局上,支配中国人思想的是阴阳宇宙观和崇尚对称、秩序、稳定的审美心理,在这种文化心理的指导下,必然会产生一个建筑模式,而模式是具有普遍意义的,不仅宫殿、官邸如此,祠堂、民居如此,庙堂、道观也是如此。

所以中国佛寺从一开始就融合了固有祭祀祖宗的元素,依然是平面方形,对称稳重,南北中轴线布局,构成整齐严谨,气势磅礴的建筑群体。

隋唐以前的佛寺,一般在寺前或宅院中心造塔。

当时的寺院习称“浮屠祠”,礼拜塔中舍利是当时信徒巡礼的主要内容。

寺前有廊庑围绕,正中院庭的前后有殿堂,房院为僧房。

隋唐以后,造巨型佛像成风,佛殿普遍代替佛塔,佛塔渐渐被挤出寺院,或另辟塔院,或置于寺院前后或两侧。

禅宗兴起后,提倡“伽蓝七殿”制。

七堂为佛殿、法堂、僧堂、库房、山门、西净、浴室,较大的寺院还有讲堂、经堂、禅堂、塔、钟楼、鼓楼等建筑。

明代以后,伽蓝七堂制度已成定式,殿堂塑像也大抵一致。

佛寺殿堂的配置大致是,以南北为中轴线,自南往北,依次为:山门、天王殿、大雄宝殿、法堂,再后是藏经楼。

东西配殿则有伽蓝殿、祖师殿、观音殿、药师殿等。

寺院的东侧为僧人生活区,包括僧房、厨房、斋堂、茶堂、库房等;西侧主要是禅堂、云水堂等,以容四海云游僧人而用。

此外,隋唐之后,园林式建筑格局的佛寺也较为普遍。

以寺为主,或包以园林,或附缀园林,或穿插园林,与寺庙均衡、对称,园林的配置则追摹自然,灵活多变,园林中水涧溪流,似源头无尽;曲径通幽,柳暗花明,似境界无穷。

这种艺术格局构成了中国寺院既有典雅庄重的庙堂气氛,又有自然情趣的山水人文气息,使佛教寺院的发展有了长足的活力。

寺院建筑的艺术处理中国的寺院建筑样式与宫殿相似,更多地融会了中国宫殿建筑的美学特征,在时间进程和空间的形式上都具有共同的特征:屋顶的形状和装饰占重要地位,屋顶的曲线和微翘的飞檐呈现着向上、向外的张力。

中国寺庙建筑赏析摘要:中国寺庙建筑源远流长,经久不衰,给世界建筑史上留下了浓墨重彩的一笔。

中国寺庙建筑不仅分布广泛,样式各异,而且洋溢着深邃的文化意蕴与厚重的宗教氛围,因此它是我国悠久历史文化的象征,具有极高的历史价值和艺术价值。

关键词:寺庙建筑佛教文化建筑布局1 寺庙建筑的起源与发展1.1寺庙建筑的起源寺庙是中国经典佛教建筑之一。

起源于印度的寺庙建筑,从北魏开始在中国盛行起来。

这些经典的建筑记载了中国封建社会文化的发展和宗教的兴衰,具有重要的历史价值和艺术价值。

我国在南北朝时代大规模兴建寺庙成风,据《洛阳伽蓝记》记载,北魏首都洛阳内外有一千多座寺庙。

唐朝诗人杜牧的《江南春》待中说:“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中。

”可见南朝寺庙之多。

由于深受中国天人合一、阴阳转化宇宙观的影响,中国寺庙建筑讲究室内室外空间的相互转化。

殿堂、门窗、亭榭、游廊均开放侧面,形成一种亦虚亦实、亦动亦滞的灵活的通透效果,所蕴涵的空间意识模糊变幻。

我国现存的古建筑物中,百分之七十是宗教建筑,而在宗教建筑中又以寺庙建筑居多,所以寺庙建筑在中国的建筑史上具有举足轻重的地位。

不仅如此,寺庙建筑又以其深厚的文化底蕴和神秘的宗教氛围,吸引着人们的广泛关注。

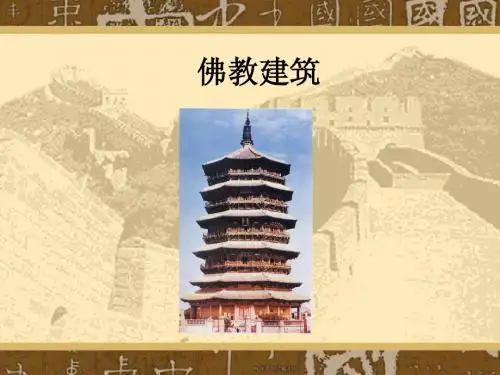

如(图1,图2)图1寺院建筑Ⅰ图2寺院建筑Ⅱ1.2 寺庙建筑的发展寺庙建筑经过东晋、南北朝的广泛传布,到唐代已经达到鼎盛时期。

中国古代最早接待西域高僧的寓所是鸿卢寺,“寺”这一官署的名称由此被保留下来,而后逐渐成为佛教庙宇的专称,因此佛寺的形成受到宫室府邸的影响很大。

隋唐以来,王公贵族多有将旧宅赠给寺庙的风习,使神秘而严肃的佛寺宗教文化融入了人间的生活气息,当时汉族地区的佛寺多以传统的四合院为基本单位。

起初,多建于繁华的城市大邑,许多文人雅士为了寻求精神上的解脱,深谷幽林成为他们心中理想的净土,佛寺开始进入高山密林,“天下名山僧占多”这句话充分说明了这一事实。

2 寺庙建筑的基本特征中国的寺院建筑融会了中国宫殿建筑的美学特征,在时间进程和空间的形式上都具有共同的特征。

千年华彩——中国佛教寺院发展史佛教在中国已经有近两千年的历史。

中国佛教寺院的发展也经历了从无到有,从小到大,从简单到金碧辉煌的过程。

从东汉起,中国经过三国两晋南北朝,再从隋唐到明清。

据统计,中国佛教寺院有数万座,可以说,佛教寺院是中国历史上一份丰厚的遗产。

接下来我们将介绍一些著名的寺院:一、汉代寺院的状况汉代分为西汉和东汉,前后大致有400多年的历史。

一般认为,佛教传到中国大约是东汉年间,到今天有近两千年的历史。

汉代寺院比较有名是洛阳的白马寺、西安的大兴善寺。

洛阳白马寺洛阳白马寺为中国第一古刹,是世界著名伽蓝,乃佛教传入中国后官办的第一座寺院,被中外佛教界誉为“释源”、“祖庭”。

白马寺创建于东汉永平十一年(公元68年)。

现存的遗址古迹为元、明、清时所留。

寺内保存了大量元代夹纻干漆造像如三世佛、二天将、十八罗汉等,弥足珍贵。

1961年,白马寺被中华人民共和国国务院公布为第一批全国重点文物保护单位。

1983年,被国务院确定为全国汉传佛教重点寺院。

白马寺坐北朝南,总面积二百余亩,其主体建筑有天王殿、大佛殿、大雄殿、接引殿、毗卢阁等五重殿堂。

西安的大兴善寺始建于晋武帝司马炎泰始至泰康年间(公元265—公元289年),距今1700余年,是西安现存历史最悠久的佛寺之一。

大兴善寺是一座具有中外影响的古刹,被列为陕西省重点文物保护单位。

大兴善寺初名名尊善寺,在西安市小寨兴善寺西街,是西安存在时间最长的一座庙寺,它始建于晋朝,随后被隋文帝扩建,在隋文帝时期,西安名为大兴城,该寺占靖善坊,所以取城名“大兴”,取坊名“善”,改名为“大兴善寺”。

唐朝时成为长安翻译佛经三大译场之一,是中国佛教密宗的发源地。

二、三国时代的寺院建初寺建于后汉三国吴赤乌十年(247年),是继洛阳白马寺之后的中国第二座寺庙,也是南京地区、江南地区的首座寺庙,有“江南第一寺”之称。

建初寺建初寺-建初寺,位于南京市秦淮区,是孙吴时期江东首座寺庙,是继洛阳白马寺之后的中国第二座寺庙,也是江南首寺,南方最早建立的佛寺,今大报恩寺的前身。

中国历史中的宗教建筑与寺庙宗教建筑与寺庙在中国历史中占据了重要的地位,既是宗教信仰的象征,也是历史和文化的瑰宝。

这些建筑呈现出独特的风格和艺术价值,承载着人们对于宗教的崇敬与追求。

本文将从佛教、道教和伊斯兰教三个角度探讨中国历史中的宗教建筑与寺庙。

佛教建筑与寺庙在中国历史中具有重要意义。

佛教自公元1世纪传入中国后逐渐发展壮大。

佛教建筑的代表作品之一是中国四大佛教名山之一的峨眉山,其最著名的寺庙有峨眉山金顶寺和报恩寺。

金顶寺建于公元1世纪,是中国最早的佛教寺庙之一,以其宏伟的规模和独特的建筑风格而著称。

报恩寺则是峨眉山最古老的寺庙之一,它的建筑风格独具一格,体现了中国佛教建筑的精髓。

道教建筑与寺庙同样在中国历史中扮演着重要角色。

道教源于中国,被视为中国独有的宗教。

道教寺庙的设计注重自然与人文的融合,追求天人合一的境界。

其中最有代表性的是北京的白云观。

白云观建于元朝,是中国现存最早的道教寺庙之一。

寺中的正殿和观门都采用了传统的明清建筑风格,巧妙地融入了中国古代建筑的特点,让人感受到道家的宁静与内敛。

伊斯兰教建筑与寺庙在中国历史中也占据一席之地。

伊斯兰教是在公元7世纪传入中国的,它的建筑风格与中国传统建筑相结合,形成了独特的伊斯兰教建筑风格。

中国最有代表性的伊斯兰教建筑之一是西安的回民街和大雁塔。

回民街是西安最具特色的一条街道,街道两旁是众多的回民街巷,这里有许多清真寺和回民小吃摊点,是回民族文化的重要代表。

而大雁塔作为中国现存最早的伊斯兰教建筑之一,其建筑风格独特,结合了中国传统建筑风格和伊斯兰教的特点,给人以独特的视觉享受。

综上所述,中国历史中的宗教建筑与寺庙代表了不同宗教信仰的发展历程,也展示了中华民族丰富多彩的文化艺术。

佛教、道教和伊斯兰教的建筑风格各具特色,既体现了中国传统建筑的风格,又融入了宗教信仰的特点,彰显了中国宗教文化的独特魅力。

这些宗教建筑与寺庙不仅是历史的见证,更是文化的瑰宝,吸引了众多国内外游客和研究者前来探索与研究。

南北朝时期的佛教传入与寺庙建筑南北朝时期是中国历史上非常特殊和动荡的一段时期,这个时期持续了大约400年左右,从420年开始一直到589年。

这段时期也是佛教传入中国以及中国佛教文化发展的重要历史时期。

在这段历史长河中,佛教作为一种宗教思想和文化现象得到了广泛的传播和影响,在这段时期中产生了许多具有历史意义和文化特色的佛教建筑。

一、佛教传入南北朝时期佛教的传入可以追溯到公元1世纪,这个时期,佛教随着印度僧人的到来传入中国。

但是,佛教在南北朝时期真正的传播和影响是在公元420年以后开始的。

尤其是在南北朝时期的南朝时期,佛教在中国南方的传播更加广泛,吸引了许多的信徒。

在这个时代,佛教的流派和宗派也越来越多,其中最受欢迎的是禅宗和天台宗。

佛教的流行主要有四个原因:一方面与南北朝时期社会动荡环境有关,另一方面与中国宗教文化的多元化也有很大关系;同时佛教也因其独特的教学和修行方式逐渐深入人心,得到了众多信徒的支持。

二、南北朝时期的佛教寺庙建筑佛教寺庙建筑是佛教文化中重要的组成部分,南北朝时期的佛教寺庙建筑在传承汉朝建筑的基础上,吸收了佛教传入中国以来的建筑理念和风格,形成了自己独特的特色。

1、寺庙布局南北朝时期的佛教寺庙建筑布局一般由门廊、大雄宝殿、方丈室、钟楼、鼓楼等建筑构成。

大雄宝殿是寺庙的核心建筑,一般是三重檐,前立廊,屋顶以瓦片覆盖,同时增加了橫架和飞檐,形成了独特的建筑风格。

同时,在寺庙的入口和建筑两侧设置了钟楼和鼓楼,有些地方还建造了塔、石窟等建筑,增加了寺庙宗教气息和艺术价值。

2、寺庙文物的保存和保护寺庙在南北朝时期不仅是宗教活动的场所,也是维护文物和古建筑的场所。

一些重要的佛教文物,如唐代佛像和佛经,都可以在寺庙中找到。

同时,也出现了专门从事文物修复和保护的专业化工作人员,他们通过修复和保护文物,使之得以保存至今。

3、寺庙建筑的艺术风格南北朝时期的佛教寺庙建筑不仅具有宗教性,同时融入了中国的历史文化和建筑艺术。

中国佛教寺院建筑的历史与发展历程

中国传统建筑文化历史悠久,源远流长。

佛教在传入中国两千多年的历史长河中,与华夏文明交汇融合,形成独特的建筑形制。

佛教建筑气势恢宏雄壮,融汇了佛教与中国传统古建筑的特色,寺院建筑之美展示出宗教与自然天人合一的和谐韵味,佛教建筑映射出的美学精神蕴藏在精密的土木结构与宗教艺术风韵之中,谱就出建筑深邃的精神境界。

建筑是土木构建的无字史书,中国寺院的建筑之美在于殿堂亭廊与青山流水和蓝天白云间的相互呼应,含蓄蕴广,大气庄严,认知寺院,就是学习佛教历史;建筑是凝固的音乐,感受殿堂,就是聆听历代高僧大德心声的歌咏;建筑是永恒的诗篇,读懂塔阁,也就理解了宗教精神中的人文情怀。

自殷周至唐代的一千多年中,建筑制式从宫殿、王府、署衙、宅第等,逐步形成以宫殿为主、由层层院落组合而成的传统模式。

殿的位置是崇高的、神圣的、显赫的,是帝王定夺国家大事的场所,也是祭祀天地,社稷、神灵和祖宗牌位的地方。

所以佛教寺院中,供奉佛像、礼佛、诵经的地方也应该是殿,这是中国人早已习惯并经常采用的形式。

唐代著名僧人道宣(596~667年),在制定的僧团制度中,确定了僧人行为准则、仪式、以及僧人出家去除俗姓等,并规定寺院的建筑标准,明确提出殿是寺的中心。

佛教传入中国后,皇帝及王公贵族们,出于对佛教的崇敬,往往“舍宅为寺”。

促进了佛寺形制的彻底转变。

以“前厅为大殿,后堂为讲堂”,由此出现了以佛殿为主的佛寺类型。

这些宅第都以大殿为主体建筑,改成寺院后,对佛教建筑的布局和设计产生了深远影响。

塔式的佛堂不利于节约建筑材料和建造工时。

这种佛殿制式完全采用了我国传统建筑的中轴线对称布置的多进式院落布局,主要建筑物山门、主殿等都布置在中轴线上。

到了宋代,以殿为中心的佛教建筑,又被禅宗发展成“伽蓝七堂”的建筑形式。

七堂,即指佛堂、法堂、僧房、库房、山门、西净、浴室等。

自此,佛教建筑已全部中国化了。

佛教建筑是中国古代建筑中重要的门类,以始建洛阳白马寺的东汉明帝时算起,汉传佛教建筑的发展约有2000年的历史。

佛教建筑历史的遗存跨越年代久,覆盖类型广,在造型形式上变化最多。

以佛塔建筑为例,现存最早的佛塔可以追溯到南北朝时期,在塔的结构形式上,有木塔、砖塔、石塔、砖木混合塔,还有陶塔、铁塔。

在塔的造型上,有单层塔、多层塔、楼阁式塔、密檐式塔、华塔、琉璃塔、喇嘛塔、金刚宝座塔等,形式上的多样性,是其他类型建筑都无法比拟的。

佛教传入中国先经历了东汉时缓慢的接纳期,三国时渐次出现的塔寺初创期,然后就是十六国时佛教僧徒在乱离之世有意识地分支徒众与迁徙流布。

由于佛风盛行,因此北方崇佛以石窟造像为主,丝绸之路沿线上分布的佛寺建筑遗址最多。

南方四朝均以建康为首都,“南朝四百八十寺”就是由此而来,佛寺在这一区域广为发展,从而使得汉传佛教建筑的发展进入历史上的第一个高峰期。

同时也是佛教在中国的传播与发展,佛教建筑与中国传统建筑的交汇融合期。

隋唐两代出现了规模宏大的寺塔殿阁建筑群,分布于大江南北的州郡城市与名山大野之中。

自此,佛教建筑成为中国建筑史上最重要的建筑类型之一。

寺院的基本空间格局与建筑配置经过自南北朝至隋及唐初的数百年发展演化,为大型寺院的空间由诸多廊院组成的寺院的建筑制式,奠定了基础。

汉末时期,在徐州兴建的浮屠寺就是以塔为中心的庭院式布局,但此塔的木楼隔式结构与周围的回廊殿阁却改为中国建筑的传统样式。

这是最早期佛教与中国传统建筑的初步融合。

汉传佛教历经晚唐武宗灭法与五代世宗限佛的双重打击,以及唐末战争的蹂躏摧残,使汉传佛教的发展跌入低谷,南北朝与隋唐时代寺院建筑的辉煌繁荣景象开始萧条。

但好在继之而起的两宋、辽金却是汉传佛教建筑史上又一个重要的历史时期。

鼎足而立的南北宋、辽、金与西夏的统治者们,都对佛教采取了接纳、扶植与积极弘传的态度,从而造就了汉传佛教建筑发展史上的又一个巅峰。

唐代现存的大型塔均是楼阁式砖塔。

典型的平面均为方形。

石窟发展的明显特点就是:窟檐大量出现,且唐代佛教建筑的典型是由石材仿木转向真正的木结构。

大佛像的风行使得塔楼和石窟的结构产生了很多的变化。

现如今所见到的寺院建筑及其造像,绝大多数都是经过明清两代重建的,寺院空间格局的佛教建筑配置与寺院的历史几乎已无关联。

这些重建的寺院遗存,显然不能代表2000年轰轰烈烈、起起伏伏的汉传佛教建筑发展的真实历史,现存的寺院也并非历史上佛教寺院的真实样态。

明清时期寺院,已经进入规模相对比较小、空间格局变化相对比较格式化的历史时期。

开始把自然园林融合到寺院建筑中,将殿堂、廊庑、宝塔、清泉、池水、山石紧密地组织在一起,构成和谐生动优美的寺院建筑群。