汉传佛像

- 格式:doc

- 大小:2.83 MB

- 文档页数:21

汉传佛教在西夏的传播及影响汉传佛教在西夏的传播及影响佛教作为中国古代文化的重要组成部分,曾经在西夏王朝的疆域中传播并产生了深远的影响。

西夏王朝是11世纪至13世纪存在的一个辽夏战国,其统治者多信奉佛教,因此佛教在西夏的传播呈现出独特的特点和影响。

一、汉传佛教的传播西夏王朝的建立者李元昊是虔诚的佛教信仰者,他在位期间大力推崇佛教,并鼓励佛教在国内的传播。

西夏盛行的是汉传佛教,主要流派为禅宗、华严宗、译宗等。

汉传佛教尤其是禅宗,通过各种途径渗透到西夏人民的生活中。

首先,西夏王宫中兴建了许多佛教宝塔和寺院,成为佛教信仰的中心。

这些宝塔和寺院在建筑设计上融汇了佛教艺术和西夏地方特色,形成独特的风格。

同时,王宫也常常邀请佛教高僧前来讲经说法,使得汉传佛教得到官方的承认和推广。

其次,李元昊还大力支持佛教文化的发展。

他修建了西夏历代国师修伯喈机所在的兴教院,供奉佛陀舍利和传授佛教教诲。

修伯喈机被封为父师,西夏王室也将佛教功德转移到自己头上,以表达对佛教的敬重和支持。

此外,李元昊还允许汉族和回族等佛教徒来到西夏王朝传教。

随着汉族和回族的到来,佛教在西夏得到了更广泛的传播。

这些传教士在西夏各地开设寺庙,组织僧众,开展佛教教育和布教活动。

同时,也从外地带来了大量的佛经佛像,使信仰佛教成为人们日常生活的重要部分。

二、佛教对西夏社会的影响佛教的传播给西夏社会带来了深远的影响。

首先,佛教的信仰使西夏王室得到了合法化的支持,加强了国家的凝聚力。

李元昊将佛陀舍利视为国家的守护神,以此象征着佛教功德与国家的融合。

这种信仰使得西夏王朝的统治者在政治上和精神上都得到了佛教的庇佑,从而稳定了国家的政权。

其次,佛教的传播也丰富了西夏社会的文化内涵。

佛教的到来带来了大量的佛经佛像和佛教艺术品,丰富了西夏社会的文化生活。

同时,佛教还在西夏地区建立了寺庙和修院,使佛教教育得到了广泛发展。

西夏的士人和学子也在佛教的影响下把佛教教诲与汉传文化相结合,形成了独特的文化格局。

1 造像背景北魏神龟元年(518)交脚弥勒菩萨像(后简称“神龟元年像”,图1)明确记载了佛像的纪年、造像地与造像者。

发愿文记:“大魏神龟元年三月甲辰朔三日丙午,中山上曲阳民□夏□,上为过去亡父母、兄弟、存上居家眷属,造交脚弥勒坐像一躯并诸供养杂事,愿使无边众生,皆同其福,讬生西方妙乐国土,莲华三会,与佛相随,所愿如是,故记之耳。

”①完整真实的发愿文对研究一尊佛像具有重要的参考价值。

题记中表明该像成像于“中山上曲阳”,即今河北省保定市曲阳县。

南北朝时期的曲阳和邺城是河北佛教造像的主要地区,出土了大量石造像和金铜佛像,白石造像占绝大多数,且工艺精湛。

对这尊像的发愿文笔者有两点疑问:第一点,发愿文记造像者为其居家眷属“造交脚弥勒坐像一躯”,这种对弥勒佛的称呼很少见,在笔者搜集的弥勒像发愿文中多以“敬造弥勒像一区”的表述为主,所以“交脚弥勒坐像”的说法是现代人的创造还是从古流传至今还有待考证。

第二点,“故记之耳”的结尾格式很少见,一般佛像的发愿文常见以“如愿所是”结尾。

当然,关于发愿文的这两点疑问不足以成为确定这尊佛像作伪嫌疑的有力证据。

北魏神龟元年交脚弥勒菩萨像的造型考证摘 要:日本藤田美术馆收藏的北魏神龟元年交脚弥勒菩萨像与大部分形制统一的金铜佛像不同,其许多构成元素丰富独特且前所未见,如鸟、龟和方孔圆钱等。

此件造像虽无可参考的范本,但也并非凭空出现。

从造像的造型特征来看,其与中国古代流行的某些观念和形象有关,是佛教中国化在早期汉传佛教艺术发展中的表现。

关键词:神龟元年像;造型源流;佛教中国化【作者简介】张之涵,女,华东师范大学美术学院硕士研究生,研究方向:中国早期的佛像艺术,尤其侧重山西及南朝金铜佛像的研究。

①金申:《海外及港台藏历代佛像—珍品纪年图鉴》,太原:山西人民出版社,2007年,第439页。

张之涵(华东师范大学美术学院,上海…200241)图1 北魏神龟元年交脚弥勒菩萨像①2 造型特点北魏神龟元年像造型十分独特,不止在北魏时期很少见,在整个中国佛教史中也很少见与其高度相似的佛像。

序列号:36汉传佛教的传播与发展简史导言:佛教是在两汉之际传入中国内地的。

当魏晋南北朝之际,佛教出现了大发展的局面,此时,一部分中国僧人深感佛经有限,他们于是有了西行求法之举。

隋唐时期,在帝王们崇信的扶持下,经过广大僧众的长期努力,佛教也随中国封建文化进人鼎盛成熟阶段,期间出现了佛教宗派。

在中国佛教发展过程中,在各朝各代得到了帝王们崇敬的扶植而得到长足的发展,也曾因为曾与道教发生了斗争但因统治扶植道教而被无情地打击。

宋代之后,佛教的中国特色愈益明显,经过与儒、道二教的长期斗争与调和,终于出现了三教圆融皆大欢喜的结局。

一、汉代初传入佛教何时传入内地,在中国佛教史上主要有两种说法:一是西汉末年传来说,二是汉明求法说。

据《魏书·西戎传》记载:“汉哀帝元寿元年(公元前2年),博士弟子景卢受大月氏王使伊存口授浮屠经。

”浮屠经即佛经。

但在公元前3世纪阿育王曾派人到中亚各地传播佛法、而与此同时大月氏人受匈奴之迫不得已徙居中亚阿姆河流域,所以大月氏人得以较早地接触佛教。

另一方面,自汉武帝开通西域,丝绸之路就成为内地与西域贸易与文化交流的通途;在长期的交流活中,到公元前后佛教断断续续为一部分人所了解是完全可能的,换言之,大月氏王使向中国博士弟子传授佛经是完全可能的,佛教在西汉末年传人中国内地也是完全可能的。

佛教徒更愿意相信“汉明求法,佛教初传”的史话。

据《后汉书》、《牟子理惑论》等记载,东汉明帝永平七年,明帝夜梦金人飞于殿前,次日乃向群臣询问。

太史傅毅答曰:西方有神,其名曰佛,陛下所梦莫非就是这种神?于是明帝派中郎将蔡愔等18人出使西域,访求佛道。

永平十年,蔡愔等人在西域幸遇印度僧人迦叶摩腾和竺法兰,并得佛像经卷,以白马驮之,共归洛阳。

次年,明帝建白马寺供迎叶摩腾和竺法兰居住,相传汉地最早的佛经《四十二章经》就是他们在寺内译出的。

二、魏晋南北朝快速发展期这个时期的主要传播活动是佛典翻译,魏都洛阳和吴国的都城建业是佛典翻译的中心。

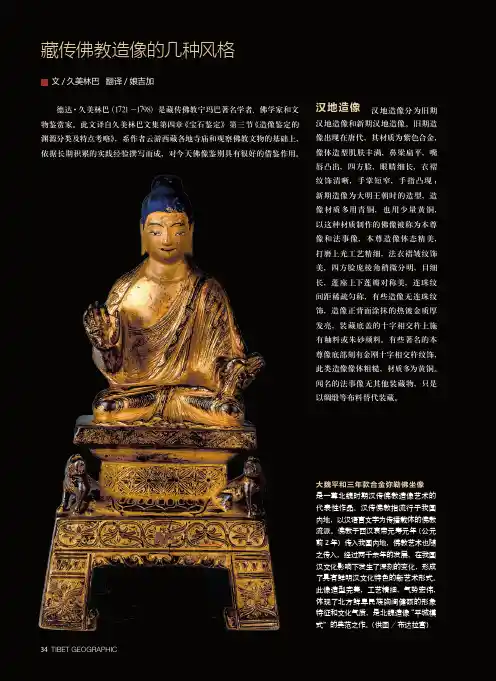

34TIBET GEOGRAPHIC藏传佛教造像的几种风格汉地造像唇凸出,四方脸,眼睛细长,衣褶纹饰清晰,手掌短窄,手指凸现;新期造像为大明王朝时的造型,造像材质多用青铜,也用少量黄铜,以这种材质制作的佛像被称为本尊像和法事像,本尊造像体态精美,打磨上光工艺精细,法衣褶皱纹饰美,四方脸庞棱角稍微分明,目细长,莲座上下莲瓣对称美,连珠纹间距稀疏匀称,有些造像无连珠纹饰,造像正背面涂抹的热镀金质厚发亮,装藏底盖的十字相交杵上施有釉料或朱砂颜料。

有些著名的本尊像底部刻有金刚十字相交杵纹饰,此类造像像体粗糙,材质多为黄铜。

闻名的法事像无其他装藏物,只是以绸缎等布料替代装藏。

大魏平和三年款合金弥勒佛坐像是一尊北魏时期汉传佛教造像艺术的代表性作品。

汉传佛教指流行于我国内地,以汉语言文字为传播载体的佛教流派。

佛教于西汉哀帝元寿元年(公元前2年)传入我国内地,佛教艺术也随之传入,经过两千余年的发展,在我国汉文化影响下发生了深刻的变化,形成了具有鲜明汉文化特色的新艺术形式。

此像造型完美,工艺精细,气势宏伟,体现了北方鲜卑民族胸阔健硕的形象特征和文化气质,是北魏造像“平城模式”的典范之作。

(供图/布达拉宫)34TIBET GEOGRAPHIC太和八年汉文款镀金合金旃檀佛立像旃檀佛是最早的佛陀造像样式之一。

此佛像直立于莲花座上,面容庄重、慈祥和睦。

衣袍至腋下随佛的手势形成具有灵动水波纹的法衣。

汉文题记清晰。

(供图/布达拉宫)35西藏人文地理明宣德款镀金铜文殊菩萨坐像布达拉宫所藏的这款明宣德时期镀金铜文殊菩萨坐像,体相镀金精美,金色明亮丰满,正背面都装饰有重叠的双合莲花瓣,莲花座垫上下都镶嵌有细密均匀齐整的联珠排列装饰,是明宣德时期造像的杰出代表。

(供图/布达拉宫)36TIBET GEOGRAPHIC36TIBET GEOGRAPHIC明永乐款镀金铜弥勒菩萨坐像金色明亮丰满,(供图/布达拉宫)37西藏人文地理吐蕃造像合金錾刻团龙纹松赞干布坐像此尊造像头饰布条绕缠的朝霞高冠,头上的化佛熠熠在目,五官工整端庄,神情肃穆庄严,有很强的写实感,双腿结全跏趺坐,双手结禅定印,身下着厚厚的软垫。

描写绵阳罗汉寺的作文

绵阳罗汉寺位于中国四川省绵阳市南山西麓。

始建于公元597年,距今已有1400多年历史。

相传是佛教创始人释迦摩尼的出生之地,有“佛门胜地,仙界乐园”之称。

它是中国最大的一座藏传佛教寺院,也是西南地区最大的一座汉传佛教寺院。

它还被称为“中国最早的寺庙”、“巴蜀第一道场”。

进入罗汉寺,首先映入眼帘的是一个巨大的水池,池水清澈见底,还有几条锦鲤在水里嬉戏,水面上有一座八角凉亭,亭子下有一口大水缸。

水池上方悬挂着一个巨大的佛像。

据说这个佛像高达20多米,是中国最大的佛像。

池内有九个小佛塔,最矮的一个只有三米高,最高的一个有10米高。

每一个小佛塔都雕刻着精美的图案,让人眼花缭乱。

沿着石阶往上走,可以看到一个巨大的弥勒佛铜像,他笑眯眯地坐在那里。

我摸了摸他那胖胖的肚子,感觉好象在说:“欢迎你来这里游玩!”

再往上走就来到了大雄宝殿。

—— 1 —1 —。

北传佛教观音佛像之异同探微作者:刘佧妮来源:《文艺生活·上旬刊》2020年第08期摘要:在我国南北朝时期,大乘佛教正是处初期和中期阶段,经印度北部传入中国,后又由中国传入东亚一带,称为北传佛教,代表汉传佛教和藏传佛教两个重要的宗教体系。

在汉传佛教与藏传佛教信奉的诸神中,其中观音菩萨是有代表性的一脉相承共同的尊神,有着至高无上的神位。

无论是哪个民族的宗教信仰,以及外来的宗教文化一旦与中华民族文化相接触、融合,最终将是成为根深叶茂的中国本土宗教而存世。

关键词:北传佛教 ;法显求法 ;文成传佛 ;本土化风格 ;文化自信一在湖南省博物馆馆藏明清以来的佛像中,汉藏两地的观音佛像不乏精美之作。

省博物馆研究员袁鑫文发表的《湖南省博物馆明代鎏金观音铜像鉴赏》一文中,对馆藏明代的两尊观音铜像有精确的描述“明鎏金观音铜像,为四层十一面二十四臂。

通高53.8厘米。

面容慈祥,挂璎珞,立于束腰仰覆莲台上,主臂双手合十,主臂下双臂结法界定印,其余二十只略小的手臂排列于身后左右两侧,结不同的手印,或持法器。

明鎏金骑犼观音铜像,通高34.5厘米。

观音呈男相,面庞呈长圆形,细眉,垂目,高鼻,樱桃嘴。

头戴宝冠,冠中央有佛像,耳部饰云纹宝缯,颈部有蚕节纹,天衣内胸前有佩饰、璎珞,下着裙,端坐仰莲形成地莲花座上。

施说法印,双腿饰有足钏。

身下坐骑为金毛犼,立于椭圆双层台上。

犼,俗称为望天吼,像犬,凶猛异常,吃人,常与龙争斗的神兽。

犼云纹耳,颈挂饰铃,背负莲花座,额头前的两条盘缠的带状螺发,下垂坐鞍,云形尾,四足饰有云形扉棱。

”从实物和佛像的造型看,一是汉地观音造像,二藏地观音造像。

印度佛教典籍记载,千手观音菩萨是以四十二手象征千手,表示遍护众生,每一手中各有一眼,象征千眼表示遍观世间。

唐代以后,千手观音佛像在中国许多寺院中渐渐作为主像被供奉,如我省湘乡云门寺明代通高十二米千手千眼观世音佛像,庄严慈悲,为世所罕见。

菩萨谓无极之体,在汉藏佛教中的观音最初出现是男性的造像,敦煌莫高窟里的壁画就有观音男画像,有的观音造像甚至还留有胡须。

试论龟兹出土木雕佛像的笈多风格

杨波

【期刊名称】《吐鲁番学研究》

【年(卷),期】2014(000)001

【摘要】龟兹地区出土的部分木雕佛像展现了浓厚的笈多色彩,龟兹木雕佛像具备了笈多马图拉样式、萨尔纳特样式这两大衣纹制作的类型。

与龟兹壁画相比,有一件木刻立像的衣纹甚至更加忠实地体现了笈多艺术的风范,通体罕见衣纹的笈多萨尔纳特样式也对龟兹木雕像产生了重要影响,这两种情况在整个新疆地区并不常见。

【总页数】6页(P125-130)

【作者】杨波

【作者单位】新疆龟兹研究院

【正文语种】中文

【中图分类】K879.3

【相关文献】

1.论克孜尔石窟涅槃佛像的笈多风格

2.由两座佛像而想到的——试论印度笈多佛像对甘肃永靖炳灵寺西秦佛像的影响

3.龟兹石窟佛像的艺术风格及其特点

4.试论汉传佛像雕塑的理想造型风格

5.柏林印度艺术博物馆“吐鲁番藏品”中克孜尔出土木质佛像风格研究

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

藏传佛教是指公元七世纪在西藏地区形成、以藏语为载体的佛教。

由于地理和宗教方面的原因,西藏佛教艺术与毗邻的印度、尼泊尔、巴基斯坦、喀什米尔等地的佛像,以及内地汉传佛像有着千丝万缕的联系,尤其是单尊的金铜佛像,易于流动,分布广泛。

总之,在藏传佛教的寺庙里,这些不同地区制作的佛像都同样受到尊崇。

尼泊尔与西藏毗邻,在古代是印度的诸王国之一,释迦牟尼诞生在尼泊尔西北的兰毗尼园。

从风格上看,不论早晚期,尼泊尔造像的来源主要承继笈多时代马土腊系统的萨尔那特式风格,即身躯凸显,大衣或裙如濡湿一般紧贴躯干,不注重衣纹刻画。

西藏西部是古代佛教的中心地和佛像产地,主要为古格王国势力范围,大致相当于今阿里地区。

十三至十五世纪的藏西造像,深受喀什米尔佛像影响。

其比例匀称,身躯舒展,手脚等极富写实功力,宝冠、缯带、耳环等制作得玲珑剔透,细部凿刻花纹精美,再加上帔帛和卷草纹光背,极尽浮饰之美。

内蒙古佛像有着浓厚的汉族地区美术色彩,其制作地有北京、多仑等。

多是铜皮打制而成,造型上不够秀美,显造型绵软、臃肿。

造像一般肩部饱满,胸部宽厚,腹部也显肥满,难于表现立体深厚的衣褶。

为了避免这种单调感,故在冠饰、缯带、飘带及璎络上多加装饰,略显繁琐。

现今蒙古国的土地范围在清初是由喀尔喀部组成的,也称漠北蒙古,行政中心在库仑。

明末清初以前在外蒙古地区制作的藏传佛像至今没有发现,当地最早的佛像制作者为札纳巴札尔。

他的作品风格清新,独具特色,影响深远,追随者颇多,其后亦出现许多属于札纳巴札尔派的作品。

明朝政府为了笼络西藏地方的宗教上层,在皇家的监制下,制作了许多精美的佛像,作为礼品赐给西藏寺庙。

明廷制作的藏式佛像约始于永乐六年,带款的目前只见“大明永乐年施”和“大明宣德年施”两种,均阴刻于台座前方台面上,款式规正。

永乐年款字体秀美,为楷书体,宣德年款字体类似隶书,字体较为浑厚有力。

清代的佛像在乾隆以后乏善可陈,但清朝也仿效明朝的作法,在紫禁城内的造办处监制了许多鎏金佛像。

大阪胜尾寺简介

胜尾寺(日语:胜尾寺)是日本大坂的一座佛教寺院,位于大坂府大坂市北区大丸山。

据说这是一座汉传佛教寺院,但在大正年间(1912-1926)开始修建时,由于受到了中国唐代佛教密

宗的影响,所以就被称为“胜尾寺”。

胜尾寺最初建于唐贞观年间(627-649年)。

最初供奉的是

一尊释迦牟尼佛像,但在日本佛教形成之后,于奈良时代(704-765年)的天平时代(713-764年)由空海和尚(公元601-680年)从中国带回日本。

据说这尊佛像是一尊观音菩萨像。

空海和尚回到日本后,这尊佛像便被作为神社供奉起来。

在平安时代(794-1192年),又陆续修建了2座大佛像,一

座是在正德年间(1506-1521年)兴建的正德大佛像;另一座是

在明治维新(1868-1904年)前后修建的明治大佛。

到了明治时

代的大正年间(1912-1926年),由于在日本明治维新之际,对寺庙进行了大规模的扩建和修建,于是出现了一批新的寺院和建筑。

—— 1 —1 —。

汉传佛教建筑发展史浅析文摘:本文从汉传佛教的发展及其建筑的演变入手,分析汉传佛教建筑的布局与建筑形式,希望深入探究汉传佛教与中华文化的联系,并阐述自己的一些学习过程中的感悟与思想。

关键字:汉传佛教中华文化建筑布局形式一.佛教的起源与传入佛教与基督教、伊斯兰教并称为世界三大宗教,相传于公元前6世纪到前5世纪在古北印度的迎毗罗卫国,由乔达摩·悉达多创立,大盛于公元前4世纪到前3世纪。

后世佛教徒尊称乔达摩·悉达多为“释迎牟尼”即“释迦族的圣人”。

汉传佛教与藏传佛教、南传佛教并称佛教三大体系。

汉传佛教源于印度佛教,于东汉初年传入我国。

佛教传入中国内地所走路线有两条:一条是陆路,经由中亚细亚到我国新疆地区,再深入内地;另一条是海路,经由斯里兰卡、爪哇、马来半岛、越南到达广州,即通过南海路线进入中国内地。

佛教逐渐传播发展,成为我国的主要宗教之一。

二.汉传佛教建筑的演化1.东汉时期佛教在东汉初年由印度传入中国,并迅速被中国文化吸收同化,其建筑形式自然也不例外。

最为明显的改变自是窜堵坡这一佛教建筑制式,刚一进入中国,便在中国文化传统的影响下,与中国楼阁式建筑结合,演变成中国化的“塔”这一种新的建筑类型。

“塔”这种音意形得兼的名称,最早见于晋代葛洪所撰《字苑》一书。

“塔”字,蕴涵了梵文Stupa和巴利文thup。

的音义,又从“土”旁,表明原为埋葬佛骨的土家之意。

最早见于中国史籍的佛教建筑,是东汉明帝时期的洛阳白马寺,其中即建有齐云塔,是中国“塔”之起始。

至于白马寺本身形制布局,己未有留存,但据北齐魏收所撰《魏书》记载,“自洛中构白马寺,盛饰佛图,画迹甚妙,为四方式。

凡宫塔制度,犹依天竺旧状而重构之……”,可见其时间寺院布局承接印度形制,以“塔”为中心。

2.两晋南北朝时期佛教建筑在两晋南北朝时期,随着佛教在中国的发展而得以大量涌现,而且这段时期,也是佛教建筑开始中国化,外来的建筑风格与本土的建筑风格开始交错融合的一个时期。

汉传佛教僧服的演变作者:沈高名张康夫来源:《艺术研究》2022年第01期摘要:佛教的服饰文化自传入中国以来,便与中国的气候环境、传统礼教和民俗民情进行了新的结合,衍生出适用于中国本土的僧服文化。

随着时间的推移,政治制度和思想观念的转变,汉传佛教僧服逐渐演变并趋向成熟稳定,而其特有的文化内涵与深厚的历史底蕴也成为佛教艺术的重要组成部分。

本文在了解汉传佛教僧服渊源和发展的基础上,总结汉传佛教僧服在款式及色彩上的演变过程和主要原因,归纳其演变下的“不变”内核。

关键词:汉传佛教僧服款式色彩演变象征汉传佛教僧服在其发展中,随着文化环境的改变和政治制度的推进,在主动与被动结合下融合异域元素发展本土特色,表现了宗教服饰文化的包容性和多样性。

以时间为脉络,推演其从古至今的演变,梳理汉传佛教僧服所蕴含的独特魅力。

一、佛教僧服起源与传入僧服起源自印度,最初的僧服是释迦牟尼在清净塔前自我受戒,削发为僧时脱去俗衣俗服,穿上了表示出家的衣服。

从此,释迦牟尼让入佛门的僧人们仿效自己,自此僧人身着出家衣服开始成为制度。

以《十诵律》上所言,僧服来源可分为五类:一为有施主衣,二为无施主衣,三为往还衣,四为死人衣,五为粪扫衣。

按类别来说僧服则又分为三种,也就是俗称“但三衣一钵,不蓄余长”的三衣,包括:大衣、中衣、小衣。

三衣又统称袈裟,与僧人们而言,袈裟除了御寒功用之外也具有功德成就内涵外化的特点。

中国最初的汉朝僧人是依师出家,用所依师之姓,也仍旧穿俗家的服装,并不是像印度僧人着袈裟。

直到东晋,出现一位道安大师他制定《僧伽规范》,规定出家人一律以释迦为姓,并且要求僧人在佛事活动、讲经说法等法会时一律要着袈裟,由此佛教的僧服规范才逐渐开始。

在南北朝,昙无德等翻译律典之后,僧人依“戒”为师,一切所行皆以戒律为准则。

由于气候条件,政治因素,民风民俗等影响,当时中国的僧人不仅有“三衣”,除此之外还另有当时汉朝俗家子所穿的服装,以此作为“内衣”,即僧人平常穿的大褂和海青等,也称作常服。

汉传佛教概述佛教起源于古代印度,其创始人是释迦牟尼。

他原名乔答摩·悉达多,是古印度迦毗罗卫国的太子,后有感于世间的种种苦恼而出家修行,终于觉悟成道,被尊称为释迦牟尼。

佛祖涅槃后,印度佛教经历了不同的历史时期,大致可以分为部派佛教时期、公元1世纪左右大乘佛教的兴起及后来佛教的密教化。

伊斯兰势力侵入印度以后,佛教在印度本土逐渐衰微,但是在其发展过程中佛教的对外传播却一直延续下来,因此佛教直至今天在全球依然具有十分广泛的影响。

佛教传入中国的时间,说法不一。

一说是西汉末年西域大月氏国遣使伊存来华,博士弟子景卢从他那里听到了一些对佛经的讲解。

更为流行的说法是东汉明帝夜梦金人,遂遣使臣去往印度拜求佛法,最早来华传授佛法的印度僧人是迦叶摩腾和竺法兰,汉明帝命人在洛阳营建白马寺以安置远道而来的两位高僧,供其传道说法。

因此白马寺是中国最早的佛教寺庙,被称为中国佛教的“祖庭”。

佛教传入中国后,在汉代主要是作为社会上流行的神仙方术的一种传播的。

人们往往将其与黄老道家相提并论。

如楚王刘英便“诵黄老之微言,尚浮屠之仁祠”。

汉代佛经的翻译多是私人译经,著名的译经家有安息国的安世高和大月氏的支娄迦谶,时称他们翻译的佛经为“安译”和“支译”。

随着佛教在中国的进一步传播,对佛经的种类和质量的要求日益增加,于是便出现了中土僧侣西行取经的高潮。

据称最早的取经人是三国时的朱士行。

古代交通不便,取经路上艰难险阻重重,能真正学成归来的在成百上千的求经僧侣中是极少的。

在这些西行取经的僧侣中,最著名的是后秦僧人法显。

他以60岁高龄西行求经,携回大量佛经稿本,译出《大般泥洹经》等五种,并著有《佛国记》。

随着佛典输入的增加和佛教的进一步流传,东晋时开始出现专门的译经机构——译经场,从此,佛典翻译不再局限于私人译经,大大提高了佛经翻译的质量和效率。

与中土僧侣西行取经的同时,越来越多的西方僧侣也陆续来华传教。

其中最著名的是东晋时的鸠摩罗什。

汉传佛教本学期出于对佛教的兴趣,选秀了汉传佛教这本选修课。

通过这门课程,我系统地了解到了佛教传入中国后,在中国的发展历程,以及给中国社会政治、经济、文化、艺术等方方面面带来的广泛而深厚的影响。

我在大二的时候,曾经听过一位老师做的关于“禅宗”的讲座,获益颇多,印象深刻,进而对佛教产生了兴趣。

通过选修这门课程,我了解到禅宗属于汉传佛教宗派之一,是印度佛教传入中国后由中国本土独立发展出的最具代表性的佛教宗派。

在中晚唐之后成为汉传佛教的主流,是汉传佛教最主要的象征之一。

禅宗的核心思想是:“不立文字,教外别传;直指人心,见性成佛”。

当时讲座的老师举了很多禅宗的经典故事——如,瓶中鹤的故事和面临交通事故是,是选择车上的五个人死还是汽车转弯牺牲路边的一个路人。

但是老师都没有解释原因,后来通过一些学习才慢慢想明白原因。

正如老师说的佛教是唯心主义的世界观。

但是佛教的唯心主义,并不是高中时上政治课时课本批判的唯心主义。

而是说每个人看待事物的眼光不同,同样的事物因为看待他们的个体不同而绝不会是相同的,这样一来,其实我们每个人都构筑出一个只属于自己的和他人不同的世界。

因此我们看到的世界是属于每个人的自己的世界,也因此,不同的人面对相同的事物会产生不同的反应,这大概是佛教中所说的“相”。

当我们看了太多的外界事物而忽略了自身看待世界的态度的话,就容易被迷惑而陷入一些模式化的情绪中。

就如同既同情被困在瓶子里的鹤又舍不得打碎瓶子而烦恼不已的人一样。

事物各有自己存在、发展方式,我们自己的心情、态度应该由自己的心决定,而不轻易为外物所动,这是我对禅道的浅显的理解。

另外,对佛教很感兴趣的一点是是否真的存在神。

四月份校庆时,台湾的星云大师来厦大做讲座,有一名学生问过他这个问题。

当时星云大师没有正面回答有或无,只说基督教是“信者得永生”,而佛教是“你信不信都得永生”。

所以星云大师大抵是肯定了神的存在。

只是神高高在上、慈悲为怀,不与凡人斤斤计较他们质疑自身的存在问题。

青龙寺的介绍

青龙寺位于中国河北省保定市南市区,是一座有着一千三百多年历史的古刹,由唐代高僧青龙大士弘法而得名。

青龙寺是一座汉传佛教寺院,建于公元552年,至今已有一千三百多年的历史。

寺院内现存建筑多为元代遗构。

寺院建筑依山势而建,分前、中、后三院。

山门前有一座高大的影壁,高达10米,上面雕刻

着五龙戏珠图案。

影壁后是寺院的第一座大殿——大雄宝殿。

殿内供奉着一尊高达12米的无量寿佛,是世界上最大的释迦牟尼

佛像。

这尊无量寿佛是用整块汉白玉雕成的,佛像姿态栩栩如生,十分生动逼真。

大雄宝殿的东侧有一座六角亭子,亭子中供奉着三尊菩萨,中间的菩萨高达3米,旁边两位菩萨各高2米,形态

各异。

在这三尊菩萨当中,中间的菩萨像是由一个年轻美丽的女子塑像组成;右边那两尊菩萨像是由两个老妇和一个小伙子组成;左边那两尊菩萨像是由一个老妇人和一个小男孩组成。

这三座亭子体现了中国古代佛教建筑艺术的高超水平。

—— 1 —1 —。

白马寺法宝阁介绍

白马寺法宝阁位于白马寺的中轴线上,是佛教的重要建筑之一,也是汉传佛教中的一座名阁。

它是寺内重要的标志性建筑,位于寺门上方,其高度为39.9米,造型独特,气势宏伟。

法宝阁的修建年代不详。

据《洛阳伽蓝记》记载,在东汉明帝永平十年(公元67年),印度高僧竺法护(竺法亮)携带从天竺带回的佛经和佛像到洛阳时,曾在白马寺讲经弘法,后将佛经和佛像送到白马寺珍藏。

后来,天竺僧人还将佛像送回印度。

明帝感念天竺高僧带来的佛教经典和佛经佛像,又派遣使者把印度佛教的经文和佛像迎回中国。

明帝去世后,太子刘庄继位。

太子派人将佛经和佛像迎到洛阳。

公元67年3月28日(汉元帝建昭三年)正月初三日(公元前36年2月28日)太子刘庄行祭天礼后回到洛阳。

当时正值正月十五元宵节这天晚上,汉元帝在太常卿郑众的陪同下,去白马寺查看佛经和佛像的收藏情况。

—— 1 —1 —。

藏传佛教与汉传佛教有哪些区别?汉传佛教,是以地理位置划分的佛教派别,流传于中国、日本、朝鲜半岛等地,为北传佛教中的一支,主要以大乘佛教为主。

在历史上,汉传佛教同时受到北传佛教与南传佛教的影响,但以北传佛教的影响力较大,南传佛教只在云南等地流传。

汉传佛教的影响力,伴随中国势力传播至朝鲜半岛、日本与越南等地,并且影响了后世的藏传佛教。

实质上,汉传佛教可以说是形塑大乘佛教面貌的主要力量之一;但有别于藏传佛教之显密并重,汉传佛教的宗派以显宗为多。

另外,尽管汉传佛教以大乘佛教为主,当年经西域传入中原地区的佛教也包括了流传远不如大乘佛教广泛的小乘佛教。

[1]汉传佛教融入了深厚的汉文化,形成了佛教中独一无二的唯美极乐世界。

藏传佛教,或称藏语系佛教,或俗称喇嘛教,是指传入西藏的佛教分支。

属北传佛教,与汉传佛教、南传佛教并称佛教三大地理体系,归属于大乘佛教之中,但以密宗传承为其主要特色。

藏传佛教并没有小乘佛教传承,说一切有部及经量部对藏传佛教的形成,虽有一定程度的影响,不过在佛教的修行方式与戒律上,两者并不相同,也无直接必然的关系。

而从大乘佛教的判别来看,藏传佛教密教与大乘佛教显教显然是相对的。

藏传佛教的流传地集中在中国西藏地区、蒙古、尼泊尔、不丹、印度的喜马偕尔邦、拉达克和达兰萨拉。

近现代,藏传佛教逐渐流传到世界各地。

藏传佛教和汉地佛教是中国佛教中重要的两大派系,虽同为佛教,但由于传入的时间、途径、地区和民族文化、社会历史背影的不同,藏传佛教和汉传佛教也呈现出不同的特点。

莲花莲花由于传入的时间、途径、地区和民族文化、社会历史背影的不同,中国佛教形成三大系,即汉传佛教(汉语系)、藏传佛教(藏语系)和云南地区上座部佛教(巴利语系)。

那么,藏传佛教和汉传佛教有什么不同?一、藏传佛教和汉传佛教都是佛教,因此,都有佛教的共同特点,如承认四法印,饭依三宝,四众弟子都按律部规定受戒,发慈悲心,抑恶扬善,以正见破除三界烦恼,追求解脱苦与苦因等等。

汉传佛教之佛造像

公元1世纪,佛教传入中国后,佛教造像艺术不断吸收、融汇中国古代艺术精华,逐渐形

成了具有中国文化内涵的汉传佛教造像艺术。南北朝以后,汉传佛教造像逐渐脱离了古印度

及中亚佛教造像风格的影响,融入了中华民族的艺术特点。北魏的“秀骨清像”、唐代的“雍容

华贵”、宋代的“典雅秀美”等风格迥异的佛教造像,充分反映了中华民族无与伦比的创造力与

融合力,是中国古代雕塑艺术史上灿烂的篇章。