凝血因子

- 格式:doc

- 大小:47.50 KB

- 文档页数:8

凝血因子检测及临床意义一、凝血因子Ⅱ、Ⅴ、Ⅶ、Ⅹ的促凝活性测定(一)正常值(一期法)1、凝血因子Ⅱ:72.9%~118.9%。

2、凝血因子Ⅴ:64.5%~140.3%。

3、凝血因子Ⅶ:85.8%~123.2%。

4、凝血因子Ⅹ:89.5%~120.3%。

(二)影响因素1、血和抗凝剂比例应准确。

2、标本要及时送检,不能久置,时间长了活性减低。

(三)临床意义测定单一凝血因子缺乏和缺乏程度,用于先天性或获得性凝血因子缺乏疾病的检查。

1、血浆中凝血因子Ⅱ、Ⅴ、Ⅶ、Ⅹ增高,意义同内源性凝血因子测定,但肝病除外。

2、血浆中凝血因子Ⅱ、Ⅴ、Ⅶ、Ⅹ减低,见于先天性因子Ⅱ、Ⅴ、Ⅶ、Ⅹ缺乏症,但较少见,获得性减低者见于维生素K缺乏症、肝脏疾病,DIC和口服抗凝剂等。

二、凝血因子Ⅷ、Ⅸ、Ⅺ、Ⅻ的促凝活性测定(一)正常值(一期法)1、凝血因子Ⅷ:77.3%~128.7%。

2、凝血因子Ⅸ:67.6%~128.5%。

3、凝血因子Ⅺ︰C:81.6%~118.4%。

4、凝血因子Ⅻ︰C:71.7%~113.1%。

(二)影响因素1、血和抗凝剂比例应准确。

2、标本要及时送检,不能久置,时间长了活性减低。

(三)临床意义可测定单一凝血因子缺乏和缺乏程度,用于先天性或获得性凝血因子缺乏疾病的检查。

1、血浆量:Ⅷ、Ⅸ、Ⅺ、Ⅻ增高,主要见于高凝状态和血栓性疾病,尤其是静脉血栓形成性疾病,如深静脉血栓形成、肺栓塞、肾病综合征、口服避孕药、妊娠高血压综合征、恶性肿瘤、肝病时Ⅷ升高。

2、血浆中凝血因子Ⅷ降低,见于血友病A。

按减低的程度分为重(<2%)、中型(2%~5%)、轻型(5%~25%)以及亚临床型(25%~45%),血管性血友病(vWD)的降低程度不如血友病明显,一般在20%~40%,DIC时凝血因子Ⅷ被消耗,故也减少。

3、凝血因子Ⅸ降低,见于血友病B,临床分型同血友病A,其次见于肝脏疾病、维生素K缺乏症:CDIC和口服抗凝剂等。

4、凝血因子Ⅺ降低,见于凝血因子Ⅺ缺乏症、肝脏疾病和DIC等。

凝血因子案例凝血因子是人体中一类重要的蛋白质,它们参与了血液凝结过程中的各个环节。

当血管受到损伤时,凝血因子能够迅速被激活,形成血栓,停止出血。

本文将对凝血因子的结构、功能以及相关疾病进行介绍。

一、凝血因子的结构凝血因子主要由蛋白质组成,根据其在凝血过程中的作用,可以分为血管收缩因子、血小板因子和凝血酶原激活物。

其中,血管收缩因子主要包括血管紧张素、血小板因子主要包括血小板因子4和血小板凝集素等。

凝血酶原激活物则包括凝血酶原、纤维蛋白原和其他凝血因子。

二、凝血因子的功能1. 血管收缩因子:血管收缩因子能够促使血管收缩,从而减少出血量,并为后续的凝血过程提供良好的血栓形成环境。

2. 血小板因子:血小板因子能够促使血小板聚集和黏附于受损血管壁上,形成初级血栓,阻止血液继续流出。

3. 凝血酶原激活物:凝血酶原激活物是凝血过程中最重要的因子之一,它能够被活化为凝血酶,进而将纤维蛋白原转化为纤维蛋白,形成稳定的血栓。

三、与凝血因子相关的疾病1. 凝血因子缺乏症:凝血因子缺乏症是指某种或多种凝血因子在体内缺乏或功能异常,导致出血时间延长,易引发出血性疾病,如血友病等。

2. 凝血因子异常增多症:凝血因子异常增多症是指某种或多种凝血因子在体内过多,导致血液过于凝固,易引发血栓性疾病,如深静脉血栓形成等。

3. 凝血因子突变:凝血因子突变是指凝血因子基因发生突变,导致凝血功能异常,易引发凝血障碍性疾病,如遗传性凝血因子异常等。

4. 凝血因子抗体产生:凝血因子抗体的产生可能是由于机体免疫系统异常,导致对凝血因子产生抗体,进而影响凝血过程,引发出血性疾病。

四、凝血因子的检测和治疗1. 凝血因子的检测:凝血因子的检测可以通过血液检查,包括凝血酶原时间、部分凝血活酶时间、国际标准化比值等指标的测定,以评估凝血功能是否正常。

2. 凝血因子的治疗:对于凝血因子缺乏症患者,可以通过输注凝血因子浓缩物或凝血因子替代治疗来纠正凝血功能异常。

凝血因子xiii作用一、凝血因子xiii作用凝血因子xiii(简称Fxiii、FXIII或FXIIIa)是一种参与血小板凝血系统的重要凝血因子,它有助于构成健康的凝血因子系统,能够帮助血小板达到有效的凝血。

它的作用是将血小板形成的凝块固定在血管壁上,增强血液凝固性,抑制出血和凝血反应的发生,从而可以有效地预防外伤时出血。

二、Fxiii的结构特征Fxiii是一种双肽链结构的细胞外凝血因子,也是蛋白质结构中最为复杂的一类蛋白质之一,它由隐藏在其中的双链肽酸构成,每条链有特定顺序的氨基酸。

蛋白中还含有其他结构部分,比如非肽链部分,葡萄糖,谷氨酰胺和维生素等,它们会影响Fxiii的活性。

三、Fxiii的生物学作用1、凝血分解:Fxiii参与血小板的凝血反应,能够将血小板形成的凝块固定在血管壁上,从而使血栓形成和维持,抑制出血和凝血反应的发生,从而有效地预防外伤时出血。

2、炎症反应:Fxiii能够促进炎症反应,可以提高细胞因子的表达,促进免疫细胞的移动,并参与细胞间的交流,从而帮助细胞选择性识别对细胞外刺激敏感的因素,从而促进炎症反应。

3、血管内皮屏障功能:Fxiii能够增进血管的内皮屏障功能,能够促进血管内的血小板凝集,帮助血管保持一定的强度,从而预防血管破裂和动脉粥样硬化的发生。

四、Fxiii的病理特征Fxiii缺乏是一种常见的遗传性疾病,伴有重度出血的症状,由于Fxiii缺乏,血液的活性和凝固性受到影响,使病人出现伴有出血的症状,如鼻衄、口腔出血、肠出血等。

五、Fxiii治疗Fxiii缺乏的治疗包括药物治疗和基因治疗。

药物治疗的方法是通过血液置换技术,输入Fxiii-deficient血浆,从而恢复血液凝固性;而基因治疗的方法是通过将正常的Fxiii基因转移到Fxiii缺乏细胞中,从而恢复血液凝固性。

凝血因子VIII是一种重要的血浆蛋白,也称为抗血友病因子,它在血液凝固过程中起到关键作用。

其作用机制如下:

1.激活凝血酶原:凝血酶原是一种不具备催化活性的酶原,需要被凝血因子Xa 激活才能发挥其催化作用。

而凝血因子VIII则能够促进凝血酶原与凝血因子IXa 的结合,从而激活凝血酶原。

2.促进凝血酶的形成:凝血酶是一种由凝血酶原转化而来的酶,它能够将纤维蛋白原转化为纤维蛋白,从而促进血栓的形成。

而凝血因子VIII能够增强凝血酶的形成,从而加速血栓的形成。

3.参与血小板聚集:凝血因子VIII还能够参与血小板聚集过程,促进血小板之间的相互作用,从而形成血小板血栓。

总的来说,凝血因子VIII在血液凝固过程中发挥着重要作用,它能够促进凝血酶原的激活、凝血酶的形成以及血小板的聚集,从而加速血栓的形成。

由于某些原因,某些人可能会出现凝血因子VIII缺乏或异常,这会导致出血性疾病,如血友病A。

因此,凝血因子VIII的正常功能对于维持血液凝固平衡至关重要。

冷沉淀凝血因子输注指征

冷沉淀凝血因子(Cryoprecipitate)是一种血浆制品,主要用于治疗出血性疾病或手术中的出血。

冷沉淀凝血因子是由新鲜冷冻血浆制备而成,富含凝血因子,特别是纤维蛋白原、血浆凝血酶原、因子VIII 和von Willebrand因子等。

输注冷沉淀凝血因子的主要指征包括以下几种情况:

1.手术和创伤性出血:冷沉淀凝血因子通常用于手术中或外伤后

出现的严重或难以控制的出血,以提供缺失的凝血因子。

2.血友病治疗:血友病患者由于缺乏凝血因子VIII或IX,因此可

能需要冷沉淀凝血因子进行治疗,以控制或预防出血。

3.DIC(弥散性血管内凝血):DIC 是一种罕见但严重的凝血疾病,

患者在短时间内同时出现过度凝血和出血的情况。

冷沉淀凝血

因子可以在一定程度上纠正这种异常。

4.大出血的急救:对于因外伤、手术或其他原因导致大出血的患

者,冷沉淀凝血因子可用于迅速提供缺失的凝血因子,帮助止

血。

5.纤维蛋白原缺乏:在某些疾病或情况下,患者可能缺乏纤维蛋

白原,这会导致凝血功能障碍。

冷沉淀凝血因子中富含纤维蛋

白原,可用于治疗这种情况。

冷沉淀凝血因子的使用应该根据患者的具体情况和医生的临床判断。

决定输注的确切指征应由专业医疗团队评估患者的临床状态和实验室检查结果。

凝血因子fx 结构凝血因子 X(FX)是人类凝血系统中的一个重要蛋白质,它参与了机体的凝血反应,帮助人类体内的出血部位形成血块,从而达到止血的效果。

FX分子的结构复杂,一般分为三个部分,即N端γ-羧基戊二酸(GLU)、中间的光链和C端的重链。

本文将对FX的结构进行详细的介绍。

1.N端γ-羧基戊二酸(GLU)FX的N端γ-羧基戊二酸(GLU)是由19个氨基酸组成的,是FX分子的第一个部分。

GLU位于FX分子的顶部位置,具有重要的生物功能,是FX分子与其他蛋白质相互作用的重要部位。

GLU的主要功能是受到外界刺激后,通过信号传递的方式激活FX,使其参与凝血系统的反应。

此外,GLU还能调控FX的结构和功能,对FX的凝血反应起到重要的调控作用。

2.中间的光链FX的中间部分是由两条光链组成的,分别为A链和B链。

这两条链的长度均为256个氨基酸,它们分别通过N端和C端与GLU连接。

光链通过交替间隔的α-螺旋和β-转角排列,形成一个长长的丝带状结构。

A链和B链之间的连接处含有甘油三酸脂酶催化部位和粉红色生物素中央腔(Biotin-center)。

3.C端的重链FX分子的C端重链是由406个氨基酸组成的,是FX分子的最底端部分。

重链通过N 端与光链连接,继承了光链的结构,与光链一同形成FX分子的主体结构。

FX的重链含有夹心型Gla区域、三个EGF(Epidermal Growth Factor)区域和一个半胱氨酸蛋白酶失活酶区域。

其中,Gla区域含有十余个谷氨酸残基,它们能够通过钙离子的参与而形成静电吸引力,将FX分子固定在血小板表面。

总结综上所述,凝血因子FX的分子结构十分复杂。

它含有N端γ-羧基戊二酸(GLU)、中间的光链和C端的重链三个部分,分别承担不同的功能。

GLU作为FX分子的第一部分,具有重要的生物功能,是FX分子与其他蛋白质相互作用的重要部位;光链由两条A链和B链组成,它们形成一个长长的丝带状结构,具有极强的柔性和可塑性;重链是FX分子的主体结构,含有夹心型Gla区域、三个EGF区域和一个半胱氨酸蛋白酶失活酶区域,它们相互作用,保持了FX分子的结构和稳定性。

凝血因子测定的临床意义凝血因子是机体内重要的凝血蛋白质,它们对于正常的凝血过程至关重要。

在某些情况下,凝血因子活性异常会导致出血或血栓等问题。

因此,凝血因子测定在临床医学中具有重要的意义。

一、测定凝血因子的目的凝血因子是一组存在于血液中的蛋白质,它们包括凝血酶原、纤维蛋白原、凝血酶、纤维素等,它们之间相互作用,构成了复杂的凝血系统。

凝血因子测定可以帮助医生了解患者的凝血能力,进而为临床治疗提供参考依据。

二、凝血因子测定的方法凝血因子测定的常用方法有两种:一种是凝血时间法,另一种是凝血因子活性法。

凝血时间法是指测定凝血时间的长短,这种方法主要测定凝血的初步阶段,包括凝血酶原时间、部分凝血活酶时间等。

而凝血因子活性法则是以已知标准的凝血因子与患者患处接触,测量反应的时间通过比较患者与标准的反应时间比较,能够测定患者中凝血因子的活性水平,主要包括凝血酶原活性、纤维蛋白原活性、血小板因子VIII:C、因子IX:C等。

三、凝血因子测定的临床意义凝血因子测定可以帮助医生了解患者的凝血功能,指导临床诊断与治疗。

例如:1、评估出血风险:某些疾病如血友病,患者缺乏某些凝血因子,容易出现出血等症状。

凝血因子测定可以评估患者的出血风险,帮助医生制定治疗方案。

2、指导手术止血:在一些手术场合下,如拔牙等,凝血因子测定可以评估患者手术前的凝血能力以及手术后的止血情况,为医生制定最佳的手术止血方案提供参考。

3、评估抗凝血药物治疗效果:抗凝药物能够抑制凝血过程,所以对于凝血已经存在的疾病起到治疗效果,但是针对不同的抗凝血药物,其抑制的凝血因子不同。

因此在治疗中,可以通过凝血因子测定来监测患者的抗凝治疗效果与安全性。

四、总结凝血因子的测定在临床医学中非常重要,可以帮助医生了解患者的凝血能力和出血风险,指导诊断与治疗。

不同的测定方法可以适用于不同疾病的治疗需求,严格控制准确性,使得凝血因子测定成为关键的临床辅助诊断工具之一。

凝血因子9范文凝血因子9范文凝血因子9(Factor IX),又称Christmas因子,是血液中一种重要的凝血蛋白质,它参与了凝血过程中的血小板聚集和纤维蛋白形成等环节。

因此,凝血因子9的正常功能对于维持人体血液凝结功能的正常运转至关重要。

本文将深入探讨凝血因子9的结构、功能、相关疾病以及研究进展。

首先,凝血因子9是在肝脏中合成的,属于维生素K依赖性的凝血因子。

它的分子质量约为58KD,是一种单链多肽,由415个氨基酸组成。

凝血因子9在血液凝结过程中的作用是在其他因子的参与下,与凝血因子8一起形成凝血酶复合物,从而切割纤维蛋白原成纤维蛋白,促进凝血过程的进行。

凝血因子9的功能异常会导致一种遗传性凝血障碍疾病,血友病B。

血友病B是一种X连锁遗传的疾病,凝血因子9的基因突变导致该因子的合成或功能异常,进而导致血液凝固功能的缺陷。

血友病B患者的凝血因子9活性较低,血液凝血速度迟缓,常在受伤或手术过程中出现明显的出血。

严重的血友病B患者还可能出现关节损害、内脏出血等严重后果,给患者生活和健康带来巨大困扰。

目前,凝血因子9基因治疗为血友病B的一种有效治疗方法。

就是通过腺相关病毒载体将正常的凝血因子9基因导入患者体内,使其体内合成正常的凝血因子9、基因治疗能够长期稳定地提供被缺乏或缺失的凝血因子9,从而恢复患者体内凝血功能,减少或消除其出血倾向。

此外,凝血因子9的研究不仅仅局限于血友病B的治疗。

近年来,科学家们发现凝血因子9还具有一些其他的生物学功能。

例如,凝血因子9与肿瘤生长和转移密切相关。

一些研究发现,凝血因子9能够通过与肿瘤细胞表面的受体结合,促进肿瘤细胞的侵袭和转移。

因此,研究凝血因子9的功能不仅有助于改善血友病B的治疗,也有助于揭示肿瘤发生和发展的机制,为肿瘤的治疗提供新的思路。

最后,凝血因子9不仅在基础研究中发挥着重要作用,也成为了制备血友病B治疗药物的重要材料。

通过基因工程技术,凝血因子9已经可以通过大肠杆菌等表达系统进行大规模生产,为临床治疗提供了充足的供应。

反映凝血因子的指标凝血因子是人体内参与血液凝固的重要蛋白质,它们通过复杂的生化反应过程参与血液凝固。

凝血因子的活性和浓度对人体的健康有着重要的影响。

以下是反映凝血因子活性和浓度的指标。

1. 凝血酶原时间(PT)和活化部分凝血时间(APTT)PT和APTT是检测血液凝固系统功能的常规检查。

PT主要检测凝血因子Ⅶ、Ⅹ、Ⅴ、Ⅱ和纤维蛋白原的活性,而APTT则主要检测凝血因子Ⅻ、Ⅺ、Ⅸ、Ⅷ、Ⅹ和纤维蛋白原的活性。

这两个指标对于评价凝血因子活性的变化非常敏感,常用于检测凝血因子缺乏、抗凝药物治疗和肝脏疾病等情况。

2. 凝血酶时间(TT)TT主要检测凝血因子Ⅱ、Ⅰ和纤维蛋白原的活性。

它是评价凝血功能的重要指标,对于检测凝血因子缺乏、血液疾病和凝血功能异常等有着重要的临床意义。

3. D-二聚体(D-Dimer)D-Dimer是一种特殊的蛋白质片段,它是血液凝固过程中纤维蛋白原降解产物。

D-Dimer的检测可以帮助诊断血栓病和深静脉血栓形成等凝血异常疾病。

当发生血栓形成时,D-Dimer的浓度会升高。

4. 血小板计数和活化状态血小板是人体内参与血液凝固的重要细胞,它们在血管受损时会聚集在受损处形成血栓。

血小板计数和活化状态的检测可以帮助评价血小板在凝血过程中的作用。

当血小板计数过低或者活化状态异常时,会导致凝血功能减弱。

总结凝血因子是人体内参与血液凝固的重要蛋白质,它们通过复杂的生化反应过程参与血液凝固。

上述四个指标都是反映凝血因子活性和浓度的重要指标,可以帮助评价血液凝固功能和检测凝血异常疾病。

在临床应用中,医生需要根据患者的具体情况选择合适的指标进行检测,以确保诊断的准确性和治疗的有效性。

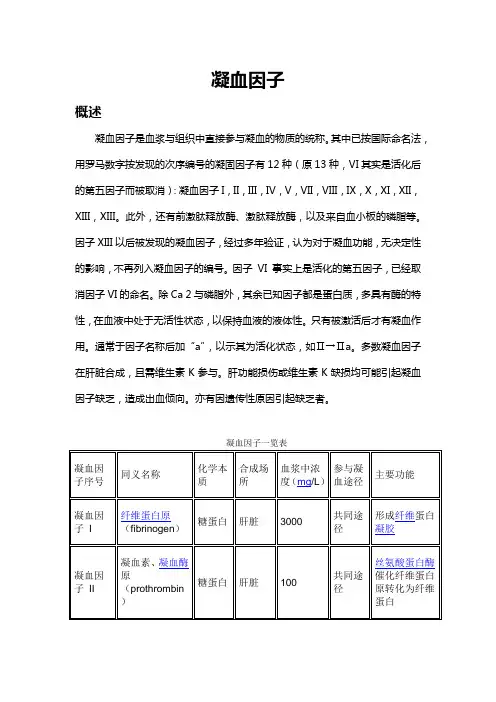

凝血因子概述凝血因子是血浆与组织中直接参与凝血的物质的统称。

其中已按国际命名法,用罗马数字按发现的次序编号的凝固因子有12种(原13种,VI其实是活化后的第五因子而被取消):凝血因子I,II,III,IV,V,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII,XIII。

此外,还有前激肽释放酶、激肽释放酶,以及来自血小板的磷脂等。

因子XIII以后被发现的凝血因子,经过多年验证,认为对于凝血功能,无决定性的影响,不再列入凝血因子的编号。

因子VI 事实上是活化的第五因子,已经取消因子VI的命名。

除Ca 2与磷脂外,其余已知因子都是蛋白质,多具有酶的特性,在血液中处于无活性状态,以保持血液的液体性。

只有被激活后才有凝血作用。

通常于因子名称后加“a”,以示其为活化状态,如Ⅱ→Ⅱa。

多数凝血因子在肝脏合成,且需维生素K参与。

肝功能损伤或维生素K缺损均可能引起凝血因子缺乏,造成出血倾向。

亦有因遗传性原因引起缺乏者。

凝血因子一览表相关疾病血友病(Hemophilia)是一组遗传性因子VⅢ和IX基因缺乏、基因突变、基因缺失、基因插入等导致患者激活凝血酶原酶的功能发生障碍所引起的严重遗传性出血疾病,主要是先天性出血性疾病中最常见的疾病,男女均可患病,但男性患者居多。

主要包括血友病A(甲型、因子VⅢ缺乏症)、血友病B(乙型、因子IX缺乏症)和因子XI缺乏症(曾称血友病丙型)。

A型和B型血友病为性连锁(伴性)隐性遗传,遗传基因分别位于Xq28和Xq27。

血友病发病率A:B为138:20。

血友病的临床特点是:自发性或轻微外伤出血难止。

血友病的治疗方法主要包括局部止血、替代疗法等。

替代疗法中输血浆为轻型血友病患者的最佳选择,新兴疗法包括输注重组人凝血因子(注射用重组人凝血因子VIIa,诺其)治疗,这类疗法病菌污染可能性低,因此较安全,越来越多成为临床选择Siemens各乏因子试剂报价:。

人凝血因子IX说明书详解人凝血因子IX,又称抗血友病球蛋白B或Christmas因子,是一种重要的血液凝固因子。

它在血液凝固过程中起着关键的作用,能帮助身体形成血块以阻止出血。

本文将详细介绍人凝血因子IX的使用方法、适应症、注意事项等内容。

一、产品介绍人凝血因子IX是一种从健康人体血浆中提取的人类蛋白质,经过严格的纯化和处理,用于治疗血友病B患者。

这种药物可以替代体内缺乏的凝血因子IX,帮助改善患者的出血症状。

二、适应症人凝血因子IX主要用于治疗A型血友病,这是一种遗传性疾病,患者体内无法正常产生足够的凝血因子IX,导致出血时间延长。

此外,对于接受手术或其他可能导致出血风险增加的医疗程序的血友病B患者,也可以使用人凝血因子IX进行预防性治疗。

三、用法用量使用人凝血因子IX前应由医生决定合适的剂量,并根据患者的具体情况调整。

通常情况下,通过静脉注射的方式给药。

对于出血事件的治疗,应在出血发生后尽快开始用药,剂量视出血严重程度而定。

对于手术等预防性治疗,应在手术前1-2天开始用药,持续至术后7-10天。

四、注意事项1. 使用人凝血因子IX前,应向医生详细告知自己的过敏史和疾病史。

2. 该药物可能会引起过敏反应,如发热、皮疹、呼吸困难等症状,一旦出现这些症状应立即停药并寻求医疗帮助。

3. 对于长期使用人凝血因子IX的患者,应定期进行肝功能检查,因为长期大量使用可能会导致肝损害。

4. 避免与含有抗凝剂的输液混合使用。

五、储存方式人凝血因子IX应储存在2-8℃的冰箱内,避免冷冻。

未开封的产品可在包装盒上标注的有效期内使用。

一旦打开,必须在24小时内使用完毕。

总的来说,人凝血因子IX是一种非常重要的治疗血友病B的药物,但使用时需要严格遵守医嘱,注意可能出现的副作用,确保安全有效地使用。

外科手术技术中的凝血因子使用随着外科手术技术的不断进步,医生们越来越注重手术期间的凝血管理。

凝血因子是一类能够促进血液凝结和止血的蛋白质,其正确的使用对于手术的成功至关重要。

本文将探讨外科手术技术中凝血因子的使用及其对手术结果的影响。

首先,了解凝血因子的种类及其功能对于理解其在外科手术中的应用非常重要。

目前已知的凝血因子主要包括凝血酶原、纤维蛋白原、血浆凝血因子以及血小板等。

这些因子在血液凝结和止血中起着不可或缺的作用。

在外科手术中,医生可能需要根据患者的具体情况来决定是否需要补充凝血因子。

在外科手术中,凝血因子的使用可以通过注射凝血因子浓缩剂或输注新鲜冰冻血浆的方式进行。

注射凝血因子浓缩剂通常包含一种或多种血浆凝血因子的浓缩物,可以快速补充患者缺乏的因子。

而输注新鲜冰冻血浆则可以提供多种凝血因子,并在一定程度上增加患者的凝血能力。

在外科手术中,凝血因子的使用通常根据患者的凝血功能指标来判断。

常见的指标包括凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)和血小板计数。

通过监测这些指标的变化,医生可以判断患者是否需要补充凝血因子,并确定补充的剂量和方式。

然而,凝血因子的使用也存在一定的风险和限制。

首先,过量的凝血因子使用可能导致血栓形成和血液黏稠度的增加,增加患者出现血栓并发症的风险。

因此,在使用凝血因子时需要严格控制剂量,避免过度补充。

另外,某些患者可能存在对凝血因子的过敏反应,可能会引起过敏性休克等严重并发症。

因此,在使用凝血因子前需要进行过敏测试,确保患者对凝血因子没有过敏。

凝血因子在外科手术中的正确使用对于手术的成功非常重要。

凝血功能的正常与否直接关系到手术的出血量、手术时间和恢复情况。

对于特定类型的手术,如心脏手术和器官移植手术,凝血因子的使用尤为重要。

此外,在一些急诊手术中,如创伤手术和大出血手术,快速补充凝血因子可以有效控制出血并提高手术成功率。

总之,凝血因子在外科手术中的应用对于手术的结果和患者的康复都有着重要的影响。

凝血因子八参考范围英文回答:The reference range for coagulation factor VIII, also known as antihemophilic factor, varies depending on the laboratory and the specific assay used. Generally, the reference range for factor VIII activity in the blood is around 50% to 150% of the normal value. However, it is important to note that the reference range may differ slightly between laboratories due to variations in testing methods and equipment.Factor VIII is a protein that plays a crucial role in the blood clotting process. It is primarily produced by cells in the liver and endothelial cells lining the blood vessels. Deficiency or dysfunction of factor VIII can lead to a bleeding disorder called hemophilia A. Hemophilia A is an X-linked recessive disorder, meaning it primarilyaffects males and is passed down from carrier females.The reference range for factor VIII is determined by measuring its activity level in the blood using specific laboratory assays. One commonly used assay is the one-stage clotting assay, which measures the time it takes for the blood to clot in the presence of factor VIII. The result is expressed as a percentage of the normal value, with 100% being the average for a healthy individual.It is important to note that the reference range for factor VIII may be influenced by various factors, including age, sex, and underlying medical conditions. For example, newborns may have lower levels of factor VIII compared to adults, and females may have slightly higher levels than males. Additionally, certain medical conditions such as liver disease or disseminated intravascular coagulation (DIC) can affect factor VIII levels.In summary, the reference range for factor VIIIactivity in the blood is generally around 50% to 150% of the normal value. However, it is important to consult with a healthcare professional and refer to the specific reference range provided by the laboratory conducting thetest.中文回答:凝血因子八的参考范围因实验室和具体测定方法而异。

凝血因子11

凝血因子11,也称为血浆前凝血蛋白(plasma prekallikrein),是凝血系统中的一种蛋白质。

它由人类基因F11编码,主要

在肝脏中合成,并在血浆中以不活化的形式存在。

凝血因子11参与了凝血系统的第二阶段——凝血酶形成的过程。

当血管受到损伤时,凝血因子12会激活凝血因子11,使

其转化成活化凝血因子11。

这个过程需要有表面的磷脂和钙

离子的参与。

活化的凝血因子11与活化凝血因子9一起作用,能够激活凝血酶的产生,促进血液凝固,止血。

除了在凝血系统中的作用之外,凝血因子11还参与了一些非

凝血性的生理过程,如炎症反应、肿瘤生长和干细胞扩增等。

因此,凝血因子11在医学研究和临床应用中有着广泛的应用

前景。

冷成淀凝血因子

冷沉淀凝血因子是用新鲜冰冻血浆经过特殊工艺制成的沉淀物,含有凝血因子VII、纤维蛋白原、血管性血友病因子、纤维结合蛋白和凝血因子XII。

冷沉淀凝血因子是由新鲜冰冻血浆制备,主要的适应证是用于出血性疾病的治疗,比如血友病A、严重肝病导致的凝血因子缺乏、严重创伤导致的纤维蛋白降低等。

冷沉淀凝血因子要按照ABO血型输注原则使用,使用前要在37℃水中融化,融化后要在4小时内输注完毕,且要在患者承受范围内最短时间内输注,避免冷沉淀的效果下降。

存在高凝状态、血栓性疾病的患者禁用。

冷沉淀大多用于临床抢救,要在正规的医师指导下使用,使用过程中要注意各种事项,避免出现不良反应。

凝血因子一旦缺乏,有可能导致出血,需要尽快在医生指导下进行调理和治疗。

凝血因子凝血因子是参与血液凝固过程的各种蛋白质组分。

它的生理作用是,在血管出血时被激活,和血小板粘连在一起并且补塞血管上的漏口。

这个过程被称为凝血。

它们部分由肝生成。

可以为香豆素所抑制。

为统一命名,世界卫生组织按其被发现的先后次序用罗马数字编号,有凝血因子Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ,Ⅶ,Ⅷ,Ⅸ,Ⅹ,Ⅺ,Ⅻ,Ⅻi等,因子XIII以后被发现的凝血因子,经过多年验证,认为对于凝血功能,无决定性的影响,不再列入凝血因子的编号。

因子VI 事实上是活化的第五因子,已经取消因子VI的命名。

主要凝血因子因子I,纤维蛋白原因子II, 凝血素因子III, 凝血酶原酶因子IV, 钙(Ca2+) 因子因子V, 促凝血球蛋白原,易变因子因子VII, 转变加速因子前体,促凝血酶原激酶原,辅助促凝血酶原激酶因子VIII, 抗血友病球蛋白A (AHG A), 抗血友病因子A (AHFA),血小板辅助因子I, 血友病因子VIII 或A,因子IX, 抗血友病球蛋白B (AHG B),抗血友病因子B (AHF B),血友病因子IX 或 B因子X, STUART(-PROWER)-F, 自体凝血酶原C因子XI, ROSENTHAL因子,抗血友病球蛋白C因子XII, HAGEMAN因子,表面因子因子XIII, 血纤维稳定因子辅助凝血因子FITZGERALD因子FLETCHER因子(激肽释放酶原)von-Willebrand-因子被取消资格的凝血因子因子VI, 促凝血球蛋白:其实是活化后的第五因子。

这些因子共同作用,会导致凝血。

如果一种或多种凝血因子缺失,会导致“血友病”: 血液病,血友病。

同义语缩写符号血浆浓度在血清中贮存稳定性参与凝血途径Ⅰ纤维蛋白原Fg 2000-4000 无稳定共同Ⅱ凝血酶原200 有10%-12% 稳定共同Ⅲ组织凝血激酶TF 外源Ⅴ前加速素5-10 无不稳定共同Ⅶ前转变素 2 有稳定外源Ⅷ抗血友病因子AHG 〈10 无不稳定内源Ⅸ血浆凝血激酶PTC 3-4 有较稳定内源ⅩStuart Power因子6-8 有稳定共同Ⅺ血浆凝血激酶前质PTA 4 有稳定内源Ⅻ接解因子HF 2.9 有稳定内源PK 激肽释放酶原PK 1.5-5.0 有稳定内源HMWK 高分子量激肽原HMWK 7 有稳定内源ⅩⅢ纤维蛋白稳定因子FSF 25 无稳定共同二、凝血因子在肝病中的临床应用通常认为PT延长代表凝血因子Ⅱ、Ⅴ、Ⅶ、Ⅹ的活性低于正常或抗凝物质的存在。

肝功能轻度受损,PT仍可正常,它仅在肝实质细胞严重损害时才明显延长。

仅以PT判断肝病患者凝血功能异常和肝细胞损伤程度是不够的,如同时测定凝血因子的活性,可能更有价值。

大多数研究认为急性肝炎和慢性肝炎轻度患者,凝血因子Ⅱ活性正常或轻度下降;慢性肝炎中度、重度和肝硬化患者,凝血因子Ⅱ活性水平明显下降,说明它的降低程度与肝细胞损害程度密切相关。

有研究认为异常凝血酶原(protein -ⅡinducedbyvitaminKabsence,PIVKA-Ⅱ)可用于原发性肝癌的诊断,部分A FP阴性的原发性肝癌患者PIVKA-Ⅱ阳性,还有研究认为小肝癌患者PIVKA-Ⅱ阳性率高于AFP[8],它还有助于原发性肝癌的病情变化及疗效判断[9],在临床上应联合检测AFP与PIVKA-Ⅱ。

研究显示凝血因子Ⅴ活性在肝功能失代偿或严重肝病时才减少,故认为它是判断肝病患者预后的良好指标。

Izumi等[10]研究显示:对乙酰氨基酚诱导的需肝移植的暴发性肝功能衰竭患者,凝血因子Ⅴ活性<20%时对死亡的阳性预测值为0.49,<10%时为0.57;而其它原因诱导的需肝移植的暴发性肝功能衰竭患者,凝血因子Ⅴ活性<20%时对死亡的阳性预测值为0.85,<10%时为1.00,因此认为凝血因子Ⅴ活性是判断非对乙酰氨基酚诱导的暴发性肝功能衰竭患者预后的最佳预测指标。

邹正升等[11]研究认为凝血因子Ⅴ水平比PTA更特异的反映重型肝炎患者的预后,两者联合可能有助于更早更准确诊断重型肝炎,同时指出应加强重型肝炎因子Ⅴ的检测及重视因子Ⅴ在作为肝衰竭患者行肝移植术时的主要筛选指标的研究。

凝血因子Ⅴ活性除用于判断预后外,还与血栓的形成密切相关,可作为门静脉血栓形成的预测指标。

凝血因子Ⅶ的半衰期最短(4~6h),血浆含量较低(0.5~2mg/L),故可作为肝病患者蛋白质合成功能减退的早期诊断指标。

Rodriguez-Inigo等[12]在慢性肝病患者通过肝活检组织原位杂交的方法检测到凝血因子Ⅶ的表达与肝纤维化的分级呈负相关,可作为预测纤维化程度的指标。

凝血因子Ⅶ活性还与预后有着密切的联系,如Violi等研究认为凝血因子Ⅶ活性<34%的肝硬化患者93%在随访10月内死亡,故认为它是肝硬化患者预后好坏的早期预测指标,可更好识别肝移植候选人。

肝硬化患者凝血因子Ⅶ活性可明显下降,凝血因子Ⅶ缺乏可导致血小板活性的改变,结合血小板计数减少使出血时间延长,因此对有创诊断与治疗的肝硬化患者,还应该用凝血因子Ⅶ活性进行出血危险度的评估,而不能仅看血小板计数[13]。

除诊断之外,重组凝血因子Ⅶ可以有效地纠正肝病患者凝血异常,有利于有创性检查的进行[14]。

凝血因子Ⅷ不仅由肝细胞产生,而且由窦内皮细胞与库普弗细胞产生,其它组织如肾脏也可产生。

当肝细胞合成功能减退时,窦内皮细胞及库普弗细胞仍维持凝血因子Ⅷ的合成;肝脏清除功能减退,内毒素及免疫因素刺激使它的合成与释放增加[15]。

范威氏因子(vonwillebrandfactor,vWF)主要由肝外合成,肝硬化患者可能由于内毒素血症,血管内皮细胞功能异常,使其释放增加;vWF分解蛋白酶对其分解减少,也使其血浆水平升高。

在大多数病毒性肝炎患者凝血因子Ⅷ活性、vWF均明显升高。

但肝病合并DIC者,由于凝血因子大量消耗,使凝血因子Ⅷ活性水平降低,故我国将凝血因子Ⅷ活性小于正常50%作为诊断肝病合并DIC 的必备条件之一[3]。

参与血液凝固过程的各种组分;其中大多是含糖的丝氨酸蛋白酶。

整个凝血过程大致上可分为两个阶段,凝血酶原的激活及凝胶状纤维蛋白的形成。

近百年来陆续被发现的凝血因子很多,为了统一命名,世界卫生组织按其被发现的先后次序用罗马数字编号(见表)。

凝血酶原激活体内存在有内源性及外源性两种激活系统。

前者是指心血管内膜受损,或血液流出体外通过与异常表面接触而激活因子Ⅻ(Hageman fact or)。

后者则由于组织损伤释放出因子Ⅲ,从而激活因子Ⅶ。

两者都能启动一系列连锁反应,并在因子Ⅹ处汇合,最后都导致凝血酶原的激活及纤维蛋白的形成。

内源性激活系统整个凝血酶的激活途径如图1所示。

当血液与带负电荷的胶原蛋白(皮肤血管外壁)或异体表面(如高岭土、玻璃等)接触时,因子Ⅻ就由酶原激活成Ⅻa,后者除能激括因子Ⅺ外,又同时使血浆前舒缓激肽释放酶激活。

激活后的激肽释放酶在高分子量激肽原的促进下反过来又进一步使因子Ⅻ激活,但此时不再是接触激活而是肽键水解激活(见蛋白水解酶),使成为因子Ⅻf。

这是一正反馈效应,不论Ⅻa或Ⅻf都具有相同的活力。

激活后的Ⅻa在Ca 2+存在下接着又使因子Ⅸ激活。

因子Ⅻ是由596个氨基酸残基所组成,因子Ⅺ是由两个亚基所组成,每一亚基含607个氨基酸残基,其结构与血浆激肽释放酶很类似。

因子Ⅸ由416个氨基酸残基所组成,激活时释放出一肽段,形成由二硫键连结的两条肽链。

与磷脂结合的部位在轻链,而酶的催化活性部位则在重链。

活化的因子Ⅸa在Ca2+与磷脂存在下与因子Ⅷ形成复合物,使因子Ⅹ激活为因子Ⅹa。

在正常生理条件下磷脂由血小板提供,在此反应中因子Ⅸa起酶催化作用,而因子Ⅷ只是起调节作用,由于它也能与因子Ⅹ结合,从而使局部的底物浓度增高。

事实上单独因子Ⅸa也能使因子Ⅹ激活,但在因子Ⅷ参与下反应速度可增加数千倍以上。

因子Ⅷ还需有因子Ⅹa及凝血酶的激活而成为因子Ⅷ',这里也是一正反馈效应。

因子Ⅷ是一分子量达百万以上的糖蛋白,高盐浓度下解离成分子量约20万的亚基。

若体内由于基因缺陷,因子Ⅷ欠缺或无活性,在临床上就表现出先天性血友病。

因此因子Ⅷ又称为抗血友病因子。

因子Ⅹ是由448个氨基酸残基所组成,激活时释放出一肽段,形成由二硫键连结的两条肽链。

它与因子Ⅸ相似,与磷脂及因子Ⅴ的结合部位在轻链,而酶的催化活性部位在重链。

激活后的因子Ⅹ与Ca2+、磷脂及因子Ⅴ共同形成一复合物,后者最终使凝血酶原激活为凝血酶。

因子Ⅴ的性质与因子Ⅷ有很多相似之处,它不是起酶的催化作用,而是加速凝血酶原的激活,当因子Ⅴ与磷脂同时存在时激活过程可加速2万倍。

同样因子Ⅴ也可被凝血酶激活成Ⅴ',成为另一正反馈效应。

因子Ⅴ也是一大分子量的糖蛋白,由分子量约30万的亚基所组成,在体内极不稳定,容易被体内蛋白C(也是一种丝氨酸蛋白酶)所破坏,因此称为不稳定因子。

凝血酶原(即因子Ⅱ)由581个氨基酸残基所组成,当被因子Xa复合物激活时,几乎同时在肽键Arg(精274)-Thr(苏275)及Arg(精322)-Ile(异亮323)处水解,并自N端释放出分子量约3万的肽段(残基1~274),形成由两条肽链通过二硫键连接的凝血酶(图2)。

激活后的凝血酶又能催化降解凝血酶原,在残基Arg(156)-Ser(157)处的肽键水解,释放出A肽段并形成新凝血酶原-S,后者就不易再被Xa所激活。

有人认为片段A通过Ca2+及磷脂与因子Xa相结合,如果此肽段被水解除去后,新凝血酶原-S就丧失与因子Xa结合的能力,即使它仍含有可被因子Χa专一水解的肽键,反应也极不易进行。

这是凝血酶原激活过程的一个重要的负反馈调节机制,避免了体内由于产生过量凝血酶而引起血栓。

当凝血酶原激活时从N端释放的肽段,大致上可分为两个区域,即A肽段(残基1~156)及S-肽段(残基157~274)。

此两肽段在氨基酸组成上特别是二硫键的位置非常相似,其中有31个氨基酸残基完全相同,在构型上似乎各自成为独立的单位,被称为“环饼”结构(图3)。

一般认为此两环形结构能分别与因子X a相结合,因而可在两个肽键处(残基274~275,322~323)同时水解而激活成凝血酶。

如果只有残基274处的肽键被因子Xa水解,生成的新凝血酶原-T则不能再激活成凝血酶。

外源性激活系统体内组织损伤时释放出因子Ⅲ,也称为组织因子。

在C a2+存在下它能与血液中已活化的因子Ⅷ形成复合物,就能使因子Ⅹ激活,此后就与内源性激活途径的反应步骤相同。

通过外源性途径血液凝固在10多秒钟内即可完成,而通过内源性途径则需数分钟。

因子Ⅲ为一膜糖蛋白,由263个氨基酸残基所组成,存在于血管内皮细胞,分布于体内各组织,在肺、脑、胎盘中更丰富。

如果细胞膜受到损失它就随之释放。