新第十一章剩余油分布与预测[文字可编辑]

- 格式:ppt

- 大小:7.74 MB

- 文档页数:22

油藏剩余油分布模式及挖潜对策油田在开发过程中,随着开采和运输的进行,后期油田能源减少现象逐渐发生,为了提高油田开发利用效率,采取挖掘防效率措施是必然的,在具体实施过程中,粗暴地打水压压裂、堵水、酸化等技术,提高油井的产量,降低综合含水率,通过科学合理的方法创造更大的经济效益,帮助油田实现长期稳定的发展。

本文基于油藏剩余油分布模式及挖潜对策展开论述。

标签:油藏剩余油;分布模式;挖潜对策引言随着我国石油市场的快速发展,国有企业和民营企业已经进入了国外石油市场。

国内许多油田有单井日产量减少、水分增加、原油单井产量明显减少的趋势,但仍有水库内50%以上的可恢复储量,合理有效的剩余石油开采是各油田的工作重点。

1剩余油分布模式根据对韩·达·马里先生(1995年)和刘·凯·泰先生(2000年)水库剩余油形成和分布的研究,总结了总剩余油在水库内分布的情况。

油田堵水期间剩下的油主要用以下几种方法留在水库里[2-3]:砂体边缘区域:水库砂体都是不规则的大砂体,如有边缘且未被屏蔽分割的采石区域形成的油区。

浸水残留区域:由于水池的异质性,水库“用舌头”泛滥,形成残留区域,或有不这样的区域,这种区域一般是水性下降或表外膜。

井网缺失区:水库砂体井网分布控制有限,因断层而难以控制井网的部分形成了停滞区。

因为注射采矿系统的不完全或井之间的分流线部分也形成了停滞区域。

结构死角带:储层结构由断层和微结构起伏形成的高部位和叠层储层的上部砂体形成停滞区。

其他停滞地区:由于杨云律油层的上层物理特性大不相同,上层仍有原油。

层内及层间低渗透分离子宁的存在导致注入水未传播区。

2剩余油分布的主要特征剩余石油的分布以平面形式主要以窄带或孤岛形式分布,分布区域主要位于断层角区、大断层区、岩性变化区等。

另外,剩余油分布在低渗透层,低渗透层物理特性不好,给开发带来了困难。

剩余油分布特征一般可分为连续片状剩余油和分散剩余油两类。

对剩余油分布研究摘要:目前,国内外已达成共识的方法是按储层的非均质规模来研究剩余油,建立不同级别的非均质模型:(1)油藏规模的非均质模型,(2)油层规模的非均质模型,(3)流动单元模型,(4)岩心规模的非均质模型,(5)孔隙结构非均质模型。

以上5个由大到小不同层次的非均质模型,是研究油藏中油气水分布不均及剩余油形成模式的控制因素和地质基础。

每一级模型之间都有内在的联系一、二级非均质形成的剩余油,是在高含水期后期和特高含水采油阶段,提高注水波及体积将要涉及的问题。

关键词:剩余油;资源;分布;研究一、剩余油资源分布特征根据2003年底已开发的268个油田统计,注水开发油田储量占全部开发储量的82.69%,注水采油量占82.37%按开采程度分类统计来看,可采储量采出程度大于60%,综合含水率大于80%的“双高”油田,其可采储量占已开发油田总可采储量的87.7%,年产油量占79.6%,剩余可采储量占71%。

此阶段剩余油饱和度低,累计注入水已占孔隙体积的0.5倍左右(占烃类地下体积CPV的0.68倍),对原开采层系的油层进行整体调整,新井含水与老井趋近,股份公司2003年老区调整井含水仅比平均值低13.5个百分点,并且含水上升很快。

结果表明,油层厚度大,其水淹厚度也相对较大。

有效厚度大于2m的油层平均水淹厚度为65.16%,有效厚度在0.5~1.9m的为58.2%,有效厚度小于0.5m的油层为55.33%特低渗透层水淹厚度只10.8%,其最高值也不超过20%,并且随含水上升看不到有增长的趋势,这是由于特低渗透储层孔喉结构的特点所造成的。

而对于中高渗透油层,随着开发时间的延长、累计注水量的增加,油层的水淹厚度也会随之增加。

二、注水油田剩余油分布特征油田开发初期布署的基础井网和注采系统下,井距比较大,一般采用300~500米的注采井网,对一些中、小砂体控制不住,其控制的可采储量大体只有油田最终可采储量的80%左右,而对中等面积的砂体往往出现注采不完善,水驱控制储量也只有70%左右。

东辛油田某区块剩余油分布与潜力分析【摘要】随着油田勘探开发程度提高,低渗透油藏开发地位越来越重要。

低渗透油藏在探明储量的比重较大,并且在原油产量中所占比例越来越高,因而开发潜力大。

东辛采油厂营某区块沙三段油藏含油面积10.2km2,地质储量1248×104t,占东辛采油厂低渗透储量的63.3%,是东辛采油厂最大的低渗透开发管理单元,其各区不同的网井距、储层物性、井开发方式具有代表性,因此选择该区块低渗透油藏开展精确剩余油分布和挖潜分析,对于提高低渗透油藏的开发有着重要的指导意义。

【关键词】低渗透剩余油地质模型1 储层特征1.1 沉积特征本次研究区块沙三段砂体属半深湖—深湖相浊流沉积,物源来自东南方向。

只有一套含油砂体,内有不稳定的泥岩夹层。

砂体厚度最大30.9m,平均13.1m,最大油层厚度27.3m,其中油藏中部砂体厚度大,粒度适中,分选性好,边部岩性变细,厚度变薄。

1.2 岩性特征该区块储层岩性以长石细砂岩为主,以长石粗粉砂岩次之。

中间夹薄泥岩夹层,粒度中值0.13-0.166mm,分选中等,磨圆度次棱角状,泥质含量5.3%,碳酸盐含量4.8%。

孔隙式胶结为主;接触关系以点接触居多,孔隙类型以微孔为主,孔隙直径5-20um,喉道平均宽度为1-3um,孔喉组合类型为小孔-细喉型,胶结物成分为白云石,粘土和自生石英。

1.3 物性特征根据四口取芯井结合测井解释资料分析结果,空气渗透率为3.2-83.7××10-3um2,平均31.8×10-3um2,有效渗透率9×10-3um2,渗透率变异系数0.54,孔隙度19.6-25%,平均21%。

孔隙类型以微孔为主,孔隙直径5-20um,喉道平均宽度为1-3mm,孔喉组合类型为小孔—细喉型。

2 建立地质模型,进行剩余油分析2.1 地质模型的选择与网格系统的建立根据油田实际情况,在油藏构造图上进行模拟网格的划分,选取矩形网格系统。

剩余油文献总结文献综述研究背景我国是世界上注水开发油田比例最高的国家,大多数油田都已经进入开发中后期高含水采油阶段,东部油田更为甚之,而且我国油田地质情况复杂,原油性质差异大,储层非均质性严重,注水开发以后地下仍然有60%~70%的油未采出,成为剩余油。

目前,勘探程度高,新增储量少,且新增储量中低渗透和稠油储量所占比例大,同时,随着国民经济的发展,对石油和天然气的需求逐年增大,供求矛盾日益突出。

因此,加强剩余油分布研究,对提高采收率具有重要的现实意义。

我国东部注水开发的许多主力油田已进入中、高含水期。

一方面新增储量日益困难, 勘探程度高,新发现油田规模总体呈变小趋势, 而且新增探明储量中的低渗透与稠油储量所占比例逐年加大, 储量品质变差, 新增及剩余储量可动用性较差; 另一方面, 我国注水开发油田“三高二低”的开发矛盾突出, 即综合含水率高、采出程度高、采油速度高、储采比低、采收率低, 还有大量石油不能采出。

这种开采程度高采收率低的严峻局面对石油开发领域的研究提出了更高要求。

我国油田地质情况复杂, 原油性质差异大, 水驱油过程不均匀, 到了勘探开发的后期, 尤其是在那些勘探程度较高的老油田, 经过一次、二次采油后, 仅能采出地下总储量的30% 左右, 这意味着有60%~ 70% 的剩余石油仍然残留在地下成为剩余油, 这些残留在地下的剩余石油储量对于增加可采储量和提高采收率是一个巨大的潜力。

估计, 如果世界上所有油田的采收率提高1% , 就相当于增加全世界2 至3 年的石油消费量。

因此, 加强剩余油分布规律研究、提高石油采收率一直是油田开发地质工作者和油藏工程师研究的主题。

我国油田多为陆相沉积多油层储层, 层间、层内和平面上渗透率变化大, 而我国近90% 油田均采用注水开发方式,于非均质性严重, 各层吸水量差异大, 注入水往往沿高渗透带推进, 使纵向上和平面上水推进不均匀, 造成水驱波及体积小, 注入水过早向油井突进,油水分布犬牙交错, 剩余油分布既零散又有相对富集部位。

剩余油研究目前,我国的大部分油田经过几十年的开发,先后经历了上产期、稳产期和递减期,已进入高、特高含水开发阶段,增储上产、稳油控水的难度越来越大。

具体表现为:①勘探程度高,新增储量日益困难,剩余储量可动用性较差;②注水开发油田综合含水率高、采出程度高、采油速度高、储采比低、采收率低,矛盾突出;③油田地质情况复杂,水驱油过程不均匀,大部分油田仍有60%左右的剩余油残留在地下。

因此,加强剩余油分布规律研究、搞清其分布特征、采取有效对策提高原油最终采收率已成为油田提高采收率的必由之路。

剩余油研究的内容不仅要搞清楚剩余油分布的准确位置及数量,还要搞清楚剩余油的成因以及分布的特点,从而提出挖潜措施,其中剩余油分布位置和数量是剩余油研究的技术关键和难点。

1.现阶段陆相老油田储层特征及剩余油分布按沉积类型将我国碎屑岩储集层可划分为6类:河流相;三角洲相;扇三角洲相;湖底扇(浊积)相;冲积扇相;滩坝相。

据统计,我国油田92%的储层为陆相碎屑岩沉积。

其中湖泊环境(三角洲相、扇三角洲相、湖底扇相、滩坝相)和冲积环境(冲积扇相、河流相)沉积的碎屑岩储集层又分别占我国总开发储量的43%和49%,几乎各占一半。

其中河流相和三角洲相储集层是我国石油资源的主要载体,分别占我国总开发储量的42.6%和30.0%,几乎近2/3。

其它依次为湖底扇(浊积)相占6.3%,扇三角洲相占5.4%,冲积扇(包括冲积)河流相)相占6.4%,滩坝相占1.4%,另外还有8%的储量在基岩中。

这些碎屑岩储层的特征如下:(1)近源短距离搬运和湖泊水体能量较小等基本环境因素,导致了陆相湖盆碎屑岩储层相对海相同类环境储层砂体规模小、分布零散和连续性差,非均质性更为严重,表现为矿物、结构成熟度低,孔隙结构复杂。

(2)湖泊水进水退频繁,使河流一三角洲沉积呈明显的多旋回性,油田纵向上油层多,纵向上砂体相互交错,平面上相带频繁叠加,形成了含油层系十分复杂的沉积体系。

探讨构造油藏剩余油分布规律与挖潜【摘要】经过长期注水开采,油田进入开发中后期,油层内油、气、水交错渗流,剩余油的挖潜难度加大。

剩余油分布研究主要从剩余油分布研究方法、剩余油分布特征、剩余油分布控制因素三方面进行。

本文总结了剩余油分布及挖潜技术状况和最新进展,提出完善井网、周期注水、补孔改层等挖潜措施。

【关键词】构造油藏开发后期剩余油控制因素挖潜陆相沉积油田基本规律是注水开发早、中期含水上升快,采出程度高。

本文以青海狮子沟油田为例展开论述,该油田已经进入开发后期,油水关系复杂,稳产和调整挖潜难度越来越大。

剩余油的分布与油藏构造、非均质性、渗流机理、开发方式等诸多因素有关,剩余油研究规律不仅要搞清楚剩余油分布的准确位置及数量,要搞清楚其成因以及分布的特点,并根据剩余油分布规律,采用相应的挖潜技术提高油田采收率。

1 狮子沟油田概况1971年8月25日,青海管理局西部勘探指挥部1270队在狮子沟高点承钻狮中2井,在1179.00m~1182.00m井段射孔提捞试油,发现狮子沟油田N1油藏。

狮子沟油田Nl油藏为一个近乎完整的北西南东走向的背斜构造,构造南部被狮子沟断层所遮挡,油气主要富集在构造的高点,油气受构造和岩性的双重控制。

油藏钻遇三套地层,该油藏地层以河流一三角洲泛滥平原沉积为主。

储层岩性为一套陆源碎屑沉积的砂砾岩为主,储层物性中等,以低孔中渗为特征,局部中孔中渗,孔隙度一般在2.5%一30.1%,平均13.2%,各小层渗透率级差最高达1950.6,最小为8.7,平均达到514,非均质性强。

油田主力开发共7个小层,合采合注方式开发,原油粘度6.5mPa·S。

狮子沟油田共开油井31口,平均核实日产油达45吨左右,截止2012年12月底核实年产油1.6791万吨自然递减率15.9%,综合递减率15.9%,综合含水率74.5%,含水上升率3.8%。

水井开井数20口,年累注水12.2542万方,阶段注采比1.66,累计注采比0.92。

南泥湾油田B区块剩余油分布及潜力分析B区块是南泥湾采油厂主力产区之一,为典型的低渗透油藏。

目前油田已进入中后期开发,表现出单井产量低、地层能量严重不足、水窜水淹现象严重等现象。

而本区含油层系较多,在开发过程中,对主力含油层长4+5、长6进行了大面积开发,次要油层长2、长8层也进行了局部开发,致使各层系储量动用程度不均,目前长4+5和长6层采出程度为9.95%,长2层采出程度10.4%,长8层采出程度仅为3.5%。

全区预计的剩余含油面积为24.6km2,剩余油地质储量934×104t,而这些剩余油分布在什么地方及潜力多大,本文通过生产特征研究进行分析。

图2‑1 B区块含油厚度叠合图一、B区块储量分布特征通过地质研究,我们得到了B区块的含油厚度叠合图(图2‑1)。

可以看到,本区域油层厚度大的区域分布范围还是很广,因此区域内具有很大的潜力。

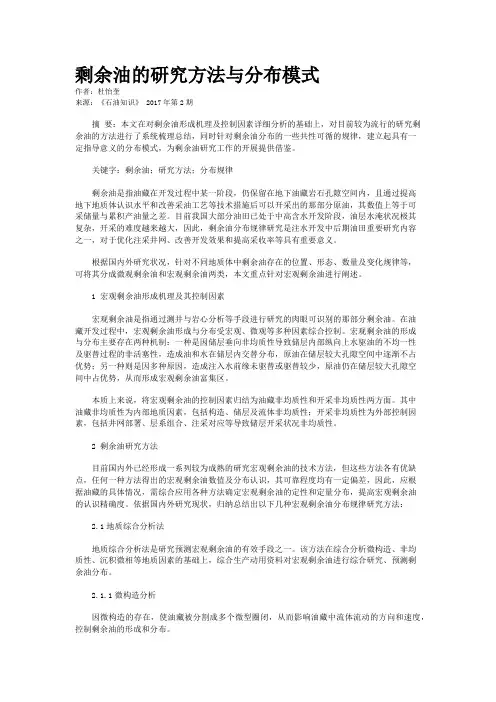

通过地层划分与对比,我们用Surface软件做出单井控制储量的分布图(图2-2)。

图2‑2B区块区域(①和②)的单井控制储量分布图2‑2是长2储层两个区域内油水井单井控制储量的分布,图2‑2a是长2储层区域①的单井储量,可以看出,该区域内油水井的单井储量较高,有三分之一的油水井单井控制储量在2×104m3以上。

相比之下,长2储层区域②内的油水井单井控制储量都在2×104m3以下。

从储量分布图上,可以知道万4-4~万10-1区域井网不完善,周围井的控制储量较高,因此可以看作是一个潜力区域,可以布置3~5口直井或者一口水平井。

图2‑3B区块区域③的单井控制储量分布图2‑3是长4+5和长6层的单井控制储量分布情况。

该区域内非均质比较明显,其中中部区域局部范围内的单井控制储量在3×104m3以上,如万126和3059两个系列的井控制区域,单井控制储量在4×104m3以上。

可以看出,3070-10~3071-11~万81-12这些井中间的区域,由于周边的油井控制储量比较落实,且储量较高,因此具有较大的潜力。

剩余油的研究方法与分布模式作者:杜怡奎来源:《石油知识》 2017年第2期摘要:本文在对剩余油形成机理及控制因素详细分析的基础上,对目前较为流行的研究剩余油的方法进行了系统梳理总结,同时针对剩余油分布的一些共性可循的规律,建立起具有一定指导意义的分布模式,为剩余油研究工作的开展提供借鉴。

关键字:剩余油;研究方法;分布规律剩余油是指油藏在开发过程中某一阶段,仍保留在地下油藏岩石孔隙空间内,且通过提高地下地质体认识水平和改善采油工艺等技术措施后可以开采出的那部分原油,其数值上等于可采储量与累积产油量之差。

目前我国大部分油田已处于中高含水开发阶段,油层水淹状况极其复杂,开采的难度越来越大,因此,剩余油分布规律研究是注水开发中后期油田重要研究内容之一,对于优化注采井网、改善开发效果和提高采收率等具有重要意义。

根据国内外研究状况,针对不同地质体中剩余油存在的位置、形态、数量及变化规律等,可将其分成微观剩余油和宏观剩余油两类,本文重点针对宏观剩余油进行阐述。

1 宏观剩余油形成机理及其控制因素宏观剩余油是指通过测井与岩心分析等手段进行研究的肉眼可识别的那部分剩余油。

在油藏开发过程中,宏观剩余油形成与分布受宏观、微观等多种因素综合控制。

宏观剩余油的形成与分布主要存在两种机制:一种是因储层垂向非均质性导致储层内部纵向上水驱油的不均一性及驱替过程的非活塞性,造成油和水在储层内交替分布,原油在储层较大孔隙空间中逐渐不占优势;另一种则是因多种原因,造成注入水前缘未驱替或驱替较少,原油仍在储层较大孔隙空间中占优势,从而形成宏观剩余油富集区。

本质上来说,将宏观剩余油的控制因素归结为油藏非均质性和开采非均质性两方面。

其中油藏非均质性为内部地质因素,包括构造、储层及流体非均质性;开采非均质性为外部控制因素,包括井网部署、层系组合、注采对应等导致储层开采状况非均质性。

2 剩余油研究方法目前国内外已经形成一系列较为成熟的研究宏观剩余油的技术方法,但这些方法各有优缺点,任何一种方法得出的宏观剩余油数值及分布认识,其可靠程度均有一定偏差,因此,应根据油藏的具体情况,需综合应用各种方法确定宏观剩余油的定性和定量分布,提高宏观剩余油的认识精确度。

水驱后剩余油分布微观实验与模拟一、本文概述Overview of this article随着石油工业的不断发展,油田开采已经进入高含水期,水驱后剩余油分布问题逐渐成为研究的热点。

剩余油分布不仅关系到油田的开发效率和经济效益,也是实现油田可持续发展的重要因素。

因此,对水驱后剩余油分布的微观实验与模拟进行研究具有重要的理论和实践意义。

With the continuous development of the petroleum industry, oilfield exploitation has entered a high water cut period, and the distribution of remaining oil after water flooding has gradually become a research hotspot. The distribution of remaining oil is not only related to the development efficiency and economic benefits of oilfields, but also an important factor in achieving sustainable development of oilfields. Therefore, studying the micro experiments and simulations of residual oil distribution after water flooding has important theoretical and practical significance.本文旨在通过微观实验与模拟的方法,深入研究水驱后剩余油的分布规律及其影响因素,探讨剩余油的形成机理和分布特征,为油田开发提供理论依据和技术支持。

油藏剩余油分布研究及潜力评价通过对该油藏进行数值模拟,对剩余油分布状况取得了几点认识,从总体上看,剩余油在平面上的分布与储集体的物性变化、沉积相的平面展布、断层构造、注采井网的完善程度、注水强度等因素密切相关,特点如下:⑴由于物性变化的影响,在层内非均质性强的区域,会由于注入水首先沿连通性好、渗透率高的区域快速突进,造成高渗透带采出程度高,水淹严重;而在相对低渗透区存在较多的剩余油。

同样由于层间非均质性的影响,物性较好的层,其采出程度相对较高。

⑵各小层由于目前注采井网不完善,注采井距不协调,注水强度小,累计注水量小的区域,有大部分的剩余油分布。

⑶各小层在有效厚度由厚变薄尖灭的过渡区域,有较多剩余油分布。

⑷在断层边角或附近由于注采井网无法控制,注入水无法驱替而形成部分的剩余油分布。

(5)由于油藏底水突进较快,油井在井筒附近水淹,而在井筒外部的剩余油较多。

1.剩余油潜力定量分析1.1 K1S1砂组K1S1砂组没有细分小层,剩余油储量分布见表1-1,截止到2011年9月的累计产量为3.76⨯104t,剩余地质储量为100.49⨯104t。

表1-1 K1S1砂组剩余油储量分布全区宏观分析,K1S1累积采油3.76×104,采出程度3.6%,剩余油储量100.49×104t,剩余储量较多。

1.2 K1S2砂组K1S2砂组各小层剩余油分布见表1-2,截止到2011年9月的累计产量为11.36 ×104t,剩余地质储量为92.93 ×104t,主要集中在k1s2-6、k1s2-7、k1s2-8小层。

从小层原始地质储量、剩余油储量、累积产油量、采出程度进行分析,以剩余储量为主要指标,剩余油量大于5×104t为剩余油主力层段,根据数值模拟计算结果,重点挖潜层位有:k1s2-7 、k1s2-8。

表1-2 K1S2砂组剩余油储量分布图1-1 K1S2砂组各油组储量分布全区宏观分析,各油组储量分布如图1-1,主要含油层位基本动用,但各油组采出程度差异大,总采出程度11.33%,k1s2-6油组采出程度10%,k1s2-8油组采出程度仅有4.28%,剩余油储量分布看,k1s2-7、k1s2-8油组是剩余油富集区,k1s2-7、k1s2-8油组合计剩余油88.4×104t。