1型糖尿病的发病原因

- 格式:doc

- 大小:15.14 KB

- 文档页数:5

1型糖尿病与2型糖尿病的鉴别作者黄德锋1型糖尿病又叫青年发病型糖尿病,这是因为它常常在35岁以前发病,占糖尿病患者的10%以下。

1型糖尿病患者是需要终身使用胰岛素治疗的,也就是说患者从发病开始就需使用胰岛素治疗,并且终身使用。

原因在于1型糖尿病患者体内胰腺产生胰岛素的细胞已经彻底损坏,从而完全失去了产生胰岛素的功能。

2型糖尿病也叫成人发病型糖尿病,胰岛素依赖型糖尿病和非胰岛素依赖型糖尿病。

2型糖尿病多在35~40岁之后发病,占糖尿病患者90%以上。

2型糖尿病病友体内产生胰岛素的能力并非完全丧失,有的患者体内胰岛素甚至产生过多,但胰岛素的作用效果却大打折扣,即我们常说的“胰岛素抵抗”,因此患者体内的胰岛素只是一种相对缺乏,还可以通过某些口服药物刺激体内胰岛素的分泌来达到治疗作用。

1型糖尿病和2型糖尿病的鉴别点:一、年龄的区别:1型糖尿病大多数为40岁以下发病,20岁以下的青少年及儿童绝大多数为1型糖尿病,仅极少数例外;2型糖尿病大多数为40岁以上的中老年人,50岁以上的人患1型糖尿病很少。

总之,年龄越小,越容易是1型糖尿病;年龄越大,越容易是2型糖尿病。

二、起病时体重的区别:发生糖尿病时明显超重或肥胖者大多数为2型糖尿病,肥胖越明显,越易患2型糖尿病;1型糖尿病人在起病前体重多属正常或偏低。

无论是1型或2型糖尿病,在发病之后体重均可有不同程度降低,而1型糖尿病往往有明显消瘦。

三、临床症状的区别:1型糖尿病均有明显的临床症状如多饮、多尿、多食等,即“三多”,而2型糖尿病常无典型的“三多”症状。

2型糖尿病人由于临床症状不明显,常常难以确定何时起病,有的只是在检查血糖后才知道自己患了糖尿病。

1型糖尿病人由于临床症状比较突出,故常能确切地指出自己的起病时间。

四、急慢性并发症的区别:1型糖尿病容易发生酮症酸中毒,2型糖尿病较少发生酮症酸中毒,但年龄较大者易发生非酮症高渗性昏迷。

就慢性并发症而言,1型糖尿病容易并发眼底视网膜病变、肾脏病变和神经病变,发生心、脑、肾或肢体血管动脉硬化性病变则不多见,而2型糖尿病除可发生与1型糖尿病相同的眼底视网膜病还常合并高血压病。

如何区分I型糖尿病和II型糖尿病对于大多数患者来说,主要能够区分1型糖尿病和2型糖尿病就可以了,因为大部分的糖尿病均属这两类。

一般情况下,通过发病时的年龄就可知道自己患的是1型糖尿病还是2型糖尿病。

但有些情况下诊断并不那么显而易见,需要考虑许多方面才能综合判断出自己属于那一型。

区分1型糖尿病和2型糖尿病,对于今后的治疗有重要指导意义。

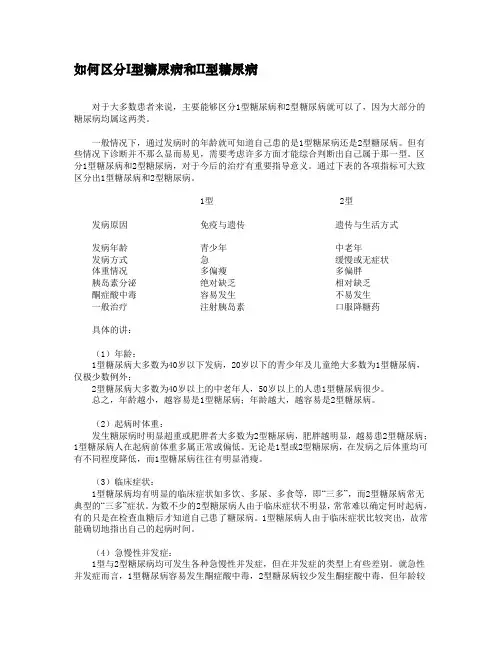

通过下表的各项指标可大致区分出1型糖尿病和2型糖尿病。

1型2型发病原因免疫与遗传遗传与生活方式发病年龄青少年中老年发病方式急缓慢或无症状体重情况多偏瘦多偏胖胰岛素分泌绝对缺乏相对缺乏酮症酸中毒容易发生不易发生一般治疗注射胰岛素口服降糖药具体的讲:(1)年龄:1型糖尿病大多数为40岁以下发病,20岁以下的青少年及儿童绝大多数为1型糖尿病,仅极少数例外;2型糖尿病大多数为40岁以上的中老年人,50岁以上的人患1型糖尿病很少。

总之,年龄越小,越容易是1型糖尿病;年龄越大,越容易是2型糖尿病。

(2)起病时体重:发生糖尿病时明显超重或肥胖者大多数为2型糖尿病,肥胖越明显,越易患2型糖尿病;1型糖尿病人在起病前体重多属正常或偏低。

无论是1型或2型糖尿病,在发病之后体重均可有不同程度降低,而1型糖尿病往往有明显消瘦。

(3)临床症状:1型糖尿病均有明显的临床症状如多饮、多尿、多食等,即“三多”,而2型糖尿病常无典型的“三多”症状。

为数不少的2型糖尿病人由于临床症状不明显,常常难以确定何时起病,有的只是在检查血糖后才知道自己患了糖尿病。

1型糖尿病人由于临床症状比较突出,故常能确切地指出自己的起病时间。

(4)急慢性并发症:1型与2型糖尿病均可发生各种急慢性并发症,但在并发症的类型上有些差别。

就急性并发症而言,1型糖尿病容易发生酮症酸中毒,2型糖尿病较少发生酮症酸中毒,但年龄较大者易发生非酮症高渗性昏迷。

就慢性并发症而言,1型糖尿病容易并发眼底视网膜病变、肾脏病变和神经病变,发生心、脑、肾或肢体血管动脉硬化性病变则不多见,而2型糖尿病除可发生与1型糖尿病相同的眼底视网膜病变、肾脏病变和神经病变外,心、脑、肾血管动脉硬化性病变的发生率较高,合并高血压也十分常见。

一型糖尿病平均寿命一型糖尿病是糖尿病的一种,一型糖尿病会严重危害病人的身体健康,使其寿命减少。

那么那些人会得一型糖尿病呢?一型糖尿病的发病原因有哪些呢?这些都深深的困扰着一型糖尿病的病人和他的家属。

现在我就带大家深入了解一下一型糖尿病吧。

一型糖尿病平均寿命20岁以上的1型糖尿病人,男性患者的预期寿命增加46.2年(即平均可以活到66.2岁),而非糖尿病正常人预期寿命增加57.3岁(即可以活到77.3岁)。

两者相比,1型糖尿病男性患者的寿命减少了11.1年(95%的可信区间是10.1-12.1年)。

所以,推出结论来1型糖尿病人的寿命减少了至少十年。

再来看看女性1型糖尿病人,其预期寿命增加48.1年(即平均可以活到68.1岁),而非糖尿病正常人预期寿命增加61.0岁(即可以活到81岁)。

两者相比,1型糖尿病女性患者的寿命减少了12.9年(95%的可信区间是11,7-14.1年)。

看来,女性1型糖尿病患者也只比男性患者多活了两年。

研究还显示:约三分之一的1型糖尿病患者的死亡原因归咎于缺血性心血管疾病(男性患者占36%,女性患者占31%)。

因此,1型糖尿病人的主要死亡原因还是心血管死亡,这和既往的研究结果相一致。

一型糖尿病的病因1、自身免疫系统缺陷在1型糖尿病患者的血液中可查出多种自身免疫抗体,如谷氨酸脱羧酶抗体(GAD抗体)、胰岛细胞抗体(ICA抗体)等。

这些异常的自身抗体可以损伤人体胰岛分泌胰岛素的B细胞,使之不能正常分泌胰岛素。

2、遗传因素目前研究提示遗传缺陷是1型糖尿病的发病基础,这种遗传缺陷表现在人第6对染色体的HLA抗原异常上。

研究提示:1型糖尿病有家族性发病的特点——如果父母患有糖尿病,那么与无此家族史的人相比,更易患上此病。

3、病毒感染可能是诱因许多科学家怀疑病毒也能引起1型糖尿病。

这是因为1型糖尿病患者发病之前的一段时间内常常有病毒感染史,而且1型糖尿病的发生,往往出现在病毒感染流行之后。

一型糖尿病发病原因文章目录*一、一型糖尿病发病原因*二、一型糖尿病如何治疗*三、一型糖尿病吃什么好一型糖尿病发病原因1、一型糖尿病发病原因遗传因素:目前研究提示遗传缺陷是1型糖尿病病因基础,这种遗传缺陷表现在人第六对染色体的抗原异常上。

病毒感染可能是诱因:因为1型糖尿病患者发病之前的一段时间内常常得过病毒感染,而且一型糖尿病的“流行”,往往出现在病毒流行之后。

自身免疫系统缺陷:因为在1型糖尿病患者的血液中可查出多种自身免疫抗体。

这些1型糖尿病病因异常的自身抗体可以损伤人体胰岛分泌胰岛素的b细胞,使之不能正常分泌胰岛素。

2、一型糖尿病的临床表现此病好发于儿童或青少年期,此为第一特点。

除了儿童之外,实际上1型糖尿病也可能发生在一生中各个年龄段,特别是更年期。

1型糖尿病的第二个特点是发病一般比较急骤,口渴、多饮、多尿、多食以及乏力消瘦,体重急剧下降等症状十分明显,有的患者首发即有酮症酸中毒。

1型糖尿病的第三个特点是最终将无一例外地使用胰岛素治疗,所以1型糖尿病原来又称为胰岛素依赖型糖尿病。

3、1型糖尿病与2型糖尿病的区别1型糖尿病的发病与HLA抗原有关,2型糖尿病则与之无关;1型糖尿病体内可检出GAD等特异性抗体,2型糖尿病抗体阴性;1型糖尿病体内胰岛素绝对不足,因此需要终身使用外来胰岛素治疗,2型糖尿病则不需要胰岛素维持生命;1型糖尿病往往发病较急,容易发生酮症酸中毒,2型糖尿病则不然。

一型糖尿病如何治疗1、运动:1型糖尿病患者病情稳定后都可以参加各种体育活动,这对1型糖尿病的病情控制有良好作用。

运动方式和运动量应个体化,循序渐进,强度适当,量力而行,注意安全,包括防止运动后低血糖。

2、心理呵护:对于青年少年1型糖尿病患者来说,这是很重要的。

包括呼吁社会、学校、家庭给予糖尿病儿童更多的关心和爱护,使他们能与正常儿童一样健康成长。

3、药物治疗:1型糖尿病确诊后一般需要终生依赖外源性胰岛素替代治疗,由于1型糖尿病患者胰岛残余B细胞功能有差异,导致胰岛素治疗要非常注意个体化,这样很是麻烦。

糖尿病的诊断标准是否需要区分1型和2型糖尿病糖尿病是一种慢性疾病,其主要特征是身体无法正常调节血糖水平。

根据糖尿病的不同类型和诊断标准,可以对其进行区分和鉴别。

在临床实践中,对糖尿病的诊断标准是非常重要的,因为不同类型的糖尿病需要采取不同的治疗方法和管理策略。

现行的糖尿病诊断标准是由国际糖尿病联合会(IDF)和美国糖尿病联合学会(ADA)制定的。

根据这些标准,糖尿病的诊断需要满足以下几个条件之一:1. 空腹血糖水平≥ 7.0 mmol/L(126 mg/dL)。

空腹指的是至少8个小时没有进食或饮水。

2. 随机血糖水平≥ 11.1 mmol/L(200 mg/dL),伴有典型糖尿病症状,如多饮、多尿、乏力等。

3. 口服葡萄糖耐量试验(OGTT)2小时血糖≥ 11.1 mmol/L (200 mg/dL)。

该试验需要在空腹状态下给予75g葡萄糖水口服,然后在2小时后进行血糖测定。

需要注意的是,虽然这些标准对于大多数糖尿病病例都是适用的,但在某些情况下,可能需要进一步的检查和辅助诊断,以确保糖尿病的准确诊断。

尤其是在疑似1型糖尿病的情况下,更需要详细的检查和鉴别。

1型糖尿病是由自身免疫破坏胰岛β细胞所致的一种疾病。

这种类型的糖尿病通常发生在青少年或儿童身上,但也有成人可能被诊断为1型糖尿病。

尽管1型糖尿病的发病机制不同于2型糖尿病,但对于诊断两种糖尿病类型的标准并没有明确的区别。

在一些医疗指南中,对于1型和2型糖尿病的诊断标准有所不同。

例如,在欧洲糖尿病研究协会(EASD)和ADA共同发布的2019年糖尿病管理指南中,将1型和2型糖尿病的诊断标准进行了区分。

根据这些指南,对于成人和儿童的1型糖尿病诊断,在以下条件下满足诊断标准:1. 血糖水平≥ 7.0 mmol/L(126 mg/dL)2. 血糖水平≥ 11.1 mmol/L(200 mg/dL)与典型糖尿病症状同时存在,如多饮、多尿、乏力等。

3. 异常的血糖耐量试验(OGTT)结果,2小时血糖水平≥ 11.1 mmol/L(200 mg/dL)而对于2型糖尿病的诊断标准则与前述的诊断标准相同。

糖病的发病原因糖尿病(Diabetes)是一种慢性代谢性疾病,它的发病原因可以分为遗传因素、环境因素和生活方式等多个方面。

下面将分别从这些方面来详细探讨糖尿病的发病原因。

1. 遗传因素糖尿病具有一定的家族遗传性。

如果患者的近亲中已经有了糖尿病,那么患上该病的概率就会更高。

研究表明,如果父母双方都患有糖尿病,那么子女患病的风险将增加。

这是因为遗传基因中的一些变异会导致胰岛素分泌异常或胰岛细胞功能障碍,从而增加患者罹患糖尿病的可能性。

2. 环境因素环境因素是导致糖尿病发病的另一个重要原因。

现代社会的快速发展导致了生活环境的巨大改变,包括饮食结构的变化、生活节奏的加快和工作压力的增加等。

这些变化对人们的生活方式和饮食习惯产生了重大影响。

高脂肪、高糖和高盐的饮食习惯,以及缺乏锻炼和过度肥胖等都是环境因素引发糖尿病的重要原因。

3. 生活方式不良的生活方式也是导致糖尿病的风险因素之一。

长时间的久坐不动、缺乏体育锻炼,以及大量摄入高能量、高脂肪、高糖和高盐的食物,都会增加患上糖尿病的可能性。

此外,抽烟和饮酒等不良的生活习惯也会进一步加剧患病风险。

糖尿病的发病原因是一个复杂的多因素综合影响的过程。

除了遗传因素、环境因素和生活方式之外,年龄和性别也会影响疾病的发病率。

糖尿病主要分为1型和2型,1型糖尿病多发生在儿童和青少年,多为遗传因素引起;而2型糖尿病多发生在中老年人,主要是由于生活方式和环境因素的影响。

综上所述,糖尿病的发病原因是多方面的,其中遗传因素、环境因素和生活方式等是主要的影响因素。

通过了解这些原因,人们可以采取积极的预防措施,包括遵循健康的饮食习惯、适度运动、保持健康的生活方式、保持正常体重等,以降低患糖尿病的风险。

糖尿病的主要发病原因是什么

不同类型的糖尿病,其病因也有所不同,尽管糖尿病的发病原因也较为复杂,概括来说,引起各类糖尿病的病因可归纳为遗传因素和环境因素两大类。

具体原因如下:

一、感染:

1型糖尿病与病毒感染有密切的关系。

感染本身虽然会诱发糖尿病,却可以使隐性的糖尿病对外显示出来

二、肥胖:

肥胖是诱发2型糖尿病的重要原因之一,专家认为,肥胖有家族遗传的倾向,也与生活富裕、饮食不合理、体力劳动较少有关。

肥胖患者的胰岛素分泌相对不足,胰岛素受体减少,对胰岛素的敏感性减弱。

三、饮食:

多食膏梁肥甘之品容易导致肥胖。

现代医学证明,长期饮酒能引起铬和锌的缺乏,导致肥胖增加,也成为糖尿病极其并发症的一个重要原因。

四、体力活动:

生命在于运动,如果长期不运动必然容易导致肥胖,是患者的几率大大增高。

五、妊娠:

妊娠次数与糖尿病的发生有关。

多吃妊娠容易使遗传因素较弱或者具有易感体质发生糖尿病。

妊娠的过程中血糖异常升高或者发生妊娠糖尿病的孕妇以后患糖尿病的可能性也很高。

六、糖尿病家族史与糖调节受损:

这也是诱发糖尿病的危险因素。

糖尿病一型二型区别诊断标准糖尿病是一种常见的慢性疾病,分为一型糖尿病和二型糖尿病。

这两种类型的糖尿病在发病机制、临床表现和治疗方式上存在明显的差异。

本文将详细介绍一型糖尿病和二型糖尿病的区别诊断标准。

1. 发病年龄一型糖尿病通常在儿童或青少年时期发病,而二型糖尿病则多见于成年人,尤其是中老年人。

因此,根据发病年龄的不同,可以对糖尿病类型做出初步判断。

2. 胰岛素分泌一型糖尿病患者的胰岛素分泌能力显著降低,甚至完全丧失,需要依赖外源性胰岛素来维持血糖稳定。

而二型糖尿病患者则存在不同程度的胰岛素抵抗和分泌不足,早期可通过口服降糖药物和改善生活方式来控制血糖。

3. 病程发展一型糖尿病的病程发展相对较急,血糖波动较大,常出现酮症酸中毒等急性并发症。

而二型糖尿病的病程发展相对较慢,血糖波动较小,急性并发症相对较少。

4. 并发症一型糖尿病患者容易发生酮症酸中毒、低血糖等急性并发症,以及视网膜病变、肾病、神经病变等慢性并发症。

而二型糖尿病患者则以慢性并发症为主,如心血管疾病、脑血管疾病、肾脏病变等。

5. 遗传因素二型糖尿病的遗传倾向较为明显,家族中有患二型糖尿病的亲属患该病的几率较高。

而一型糖尿病的遗传因素相对较小。

6. 体重二型糖尿病患者往往存在超重或肥胖的情况,而一型糖尿病患者体重通常偏瘦。

因此,根据患者的体重情况,也可对糖尿病类型做出一定程度的判断。

7. 免疫系统一型糖尿病患者通常存在自身免疫异常,体内存在针对胰岛细胞的抗体和炎症因子。

这些抗体和炎症因子会导致胰岛细胞的破坏和功能下降,进而引发糖尿病。

而二型糖尿病则主要与胰岛素抵抗和分泌不足有关,与自身免疫异常关系不大。

综上所述,根据发病年龄、胰岛素分泌、病程发展、并发症、遗传因素、体重以及免疫系统等方面的不同表现,可以初步判断糖尿病的类型。

然而,需要注意的是,临床诊断糖尿病仍需依赖详细的病史采集、体格检查和实验室检查,由专业医生做出最终的诊断。

一型糖尿病的起因文章目录*一、一型糖尿病的起因*二、打乙肝疫苗能降低糖尿病风险吗*三、1型糖尿病的饮食治疗一型糖尿病的起因1、一型糖尿病的起因自身免疫系统缺陷:因为在1型糖尿病患者的血液中可查出多种自身免疫抗体,如谷氨酸脱羧酶抗体(GAD抗体)、胰岛细胞抗体(ICA抗体)等,这些异常的自身抗体可以损伤人体胰岛分泌胰岛素的B细胞,使之不能正常分泌胰岛素。

遗传因素:目前研究提示,遗传缺陷是1型糖尿病的发病基础,这种遗传缺陷表现在人第六对染色体的HLA抗原异常上,科学家的研究提示:1型糖尿病有家族性发病的特点——如果父母患有糖尿病,那么与无此家族史的人相比,更易患上此病。

病毒感染可能是诱因:许多科学家怀疑病毒也能引起1型糖尿病,这是因为1型糖尿病患者发病之前的一段时间内,常常得过病毒感染,而且1型糖尿病的“流行”往往出现在病毒流行之后,病毒如那些引起流行性腮腺炎和风疹的病毒,以及能引起脊髓灰质炎的柯萨奇病毒家族,都可以在1型糖尿病中起作用。

2、一型糖尿病的检查2.1、尿酮:尿酮体测定提供了胰岛素缺乏的指标,警告糖尿病患者即将或可能已存在酮症酸中毒,提示需进一步行血酮体测定和血气分析。

尿酮体的测定采用硝酸钠与乙酰乙酸反应,形成了一种紫色物质,提示尿酮体阳性。

但以硝普钠为基础的反应不能测出在酮体(丙酮、乙酰乙酸和β-羟丁酸)中在数量上占主要部分的β-羟丁酸。

有报道使用含巯基的药物如卡托普利(巯甲丙脯酸)时,可产生假阳性;而如尿标本长时间暴露于空气中,则可产生假阴性。

2.2、尿白蛋白:尿白蛋白测定可敏感地反映糖尿病肾脏的受损及其程度。

在糖尿病肾病变早期,24h尿蛋白一般150mg,且呈间歇性。

3、1型糖尿病的出院标准3.1、治疗方案确定,血糖控制达标或血糖趋于稳定。

3.2、患者得到基本技能培训并学会自我血糖监测。

3.3、完成相关并发病的检查。

3.4、没有需要住院处理的并发症和/或合并症。

打乙肝疫苗能降低糖尿病风险吗肝脏在代谢过程中起到了关键性的作用。

1型糖尿病的发病原因

1型糖尿病确切的病因及发病机制尚不十分清楚,其病

因乃遗传和环境因素的共同参与。主要由于免疫介导的胰岛

B细胞的选择性破坏所致。

遗传因素

(1)家族史:1型糖尿病有一定的家族聚集性。有研究报

告双亲有糖尿病史,其子女1型糖尿病发病率为4%~11%;

兄弟姐妹间1型糖尿病的家族聚集的发病率为6%~11%;同

卵双生子1型糖尿病发生的一致性不到50%。

(2)HLA与1型糖尿病:人类白细胞抗原(HLA)基因位于

第6对染色体短臂上,为一组密切连锁的基因群,HLA由Ⅰ、

Ⅱ、Ⅲ3类基因编码。Ⅰ类基因区域包括HLA-A、HLA-B、HLA-C

和其他一些功能未明的基因及假基因,其编码的抗原分子存

在于全部有核细胞的表面,负责递呈外来抗原给CD8的T

淋巴细胞;Ⅱ类基因区域主要包括HLA-DR、HLA-DQ和

HLA-DP3个亚区,分别编码DR、DQ和DP抗原,存在于

成熟B淋巴细胞及抗原递呈细胞表面,负责递呈抗原给CD4

细胞;Ⅲ类基因区域编码包括某些补体成分在内的一些可溶

性蛋白,如C2C4A、C4B、肿瘤坏死因子(TNF)和热休克蛋

白(HSP)等。HLA通过主要组织相溶性复合体(MHC)限制,

参与T淋巴细胞识别抗原和其他免疫细胞的相互作用,以及

自身耐受的形成和维持,在识别自身和异己、诱导和调节免

疫反应等多个方面均具有重要作用。可见,HLA在许多自身

免疫性疾病包括1型糖尿病的发生有相关性。

现已证实某些HIA与1型糖尿病的发生有强烈的相关性。

在一个有1型糖尿病的家族中,相同HLA抗原的兄弟姐妹

发生糖尿病的机会为5%~10%,而非HLA相同的兄弟姐妹

发生糖尿病的机会不到1%。在高加索人口中,95%1型糖

尿病患者拥有HLA-DR3或HLA-DR4,而非糖尿病者为

45%~50%;HLA-DR2对避免1型糖尿病的发生有保护作用。

HLA-DQ基因是1型糖尿病易感性更具特异性的标志,决定

B细胞对自身免疫破坏的易感性和抵抗性。有报告在伴有1

型糖尿病HLA-DR3的病人中,几乎70%发现有

HLA-DQw3.2,而保护基因HLA-DQw3.1则出现在DR4对

照者。研究发现如果两个等位DQβ链的第57位被天门冬氨

酸占位,一般将不易发生自身免疫性糖尿病,若两个等位点

均为非天门冬氨酸则对1型糖尿病强烈易感,HLA-DQA1链

第52位精氨酸也是1型糖尿病的易感基因。HLA-DQβ1链

57位为非天门冬氨酸纯合子和HLA-DQA1链52位精氨酸

纯合子的个体患1型糖尿病的相对危险性最高。DQβ链的

45位氨基酸对抗原决定簇的免疫识别为DQw3.2而不是

DQw3.1。上述发现可能解释HIA-DQ和HLA-DR位点的联

合出现较单独出现表现对1型糖尿病有更高的危险性。

HLA与1型糖尿病亚型:按照HLA表现型对1型糖尿

病亚型化,对临床和病因的区别是有意义的。一般认为若

HLA表现为HLA-DR3/DR3将导致原发性自身免疫疾病,而

HLA-DR4/DR4代表原发性环境因素为主要诱因,结果为继

发性自身免疫反应。伴有HLA-DR3的1型糖尿病常合并存

在其他自身免疫性疾病(如肾上腺皮质功能不足、桥本甲状腺

炎等),并以女性多见,起病年龄较大。而伴有HLA-DR4的

1型糖尿病患者与其他免疫内分泌疾病几乎无关,以男性多

见,起病年龄较轻。有报告745例1~19岁起病的1型糖尿

病患者,根据HLA分型显示:HLA-DR3患者较HLA-DR4

患者起病时病情较轻,酮尿轻,随后部分缓解的倾向大。

环境因素

1型糖尿病发生常与某些感染有关或感染后随之发生。

常见的感染原有腮腺炎病毒、风疹病毒、巨细胞病毒、麻疹

病毒、流感病毒、脑炎病毒、脊髓灰质炎病毒、柯萨奇病毒

及Epstein-Barr病毒等,但病毒感染后,糖尿病发生的易感

性或抵抗性可能由先天决定。若两个人(如同胞兄弟或姐妹)

暴露于同样的病毒感染,可能表现为病毒抗体的相同升高,

然而糖尿病可能仅在一个人身上发生,这可能是由于内在的

遗传易感因素的差异。易感性可能意味B细胞对某一病毒特

定剂量的敏感性;或对某一表达在B细胞病毒抗原或轻微B

细胞损害过程中释放的自身抗原发生自身免疫反应的倾向

性。

最近有一些研究报告出生后3个月内用牛奶或牛奶制品

配方喂养的儿童发生1型糖尿病的危险性较高,引起不少关

注。研究认为牛奶中某些蛋白质成分可能是导致糖尿病的因

素之一,如牛血清白蛋白,已在大多数1型糖尿病患者体内

检测到针对牛血清蛋白的抗体,该抗体能与胰岛B细胞溶解

物中的分子量69000蛋白质发生沉淀。抗体的产生被认为是

由于婴幼儿肠道通透性允许蛋白质进入循环,被当成外来抗

原诱导体液免疫产生。

胰岛B细胞69000蛋白质交叉的体液和细胞免疫反应,

最终导致B细胞破坏。另2种蛋白为β乳球蛋白和酪蛋白,

亦被认为是1型糖尿病的独立危险因素。也有推测应用较高

热量配方的牛奶喂养婴儿可在幼年期引起胰岛素分泌升高

和胰岛B细胞抗原递呈作用增强。但也有认为牛奶与1型糖

尿病的关系不明确,有关牛奶蛋白作为1型糖尿病的始发因

素仍有较大的争论,有待更进一步研究。

遗传-环境因素

相互作用遗传和环境因素对某个体1型糖尿病发病的影

响程度不一。有关环境因素如何启动胰岛B细胞的自身免疫

反应过程仍不完全清楚,一般情况下,人类l型糖尿病需要

易感性的遗传背景,即一些环境物质诱发具有遗传易感性个

体B细胞发生自身免疫。假说:一旦环境因素对B细胞的损

害超过个体遗传决定的B细胞损害的耐受程度,此时便发生

1型糖尿病。

环境因素通过释放细胞因子如白介素-1(IL-1)或肿瘤坏

死因子-α(TNF-α)等特异或非特异性损害B细胞。遗传因素

起到允许作用和决定B细胞最初损害自身免疫启动的易感性。

罕见的情况是:特异性B细胞毒物质跨过自身免疫导致B细

胞大量受损。比较常见的情况是:反复的B细胞损伤在遗传

易感的个体中诱发继发性抗B细胞自身免疫;如此自身免疫

亦可能在无环境因素的参与下而自发发生。B细胞死亡的最

终共同途径可能来自产生的过多氧自由基或NO对B细胞的

破坏。

2型糖尿病的病因不是十分明确,现一般认为是具有强烈的

遗传或为多基因遗传异质性疾病,环境因素有肥胖、活动量

不足和老龄化等。 其发病主要是由于胰岛素抵抗为主伴

胰岛素分泌不足,胰岛素抵抗一般先于胰岛素分泌障碍;或胰

岛素分泌不足为主伴或不伴有胰岛素抵抗。虽2型糖尿病具

有遗传异质性,但大多数伴2型糖尿病和空腹高血糖的患者

特征性表现为胰岛素抵抗、胰岛素分泌障碍和肝脏葡萄糖产

生增加。