初中数学教材难易程度的国际比较研究_曹一鸣

- 格式:pdf

- 大小:1.21 MB

- 文档页数:5

2011年版与2022年版义务教育数学课程标准的对比研究摘要[1]:义务教育数学课程标准是义务教育数学课程的核心内容,它对于学生的学习和教师的教学都具有重要的意义.2011年版和2022年版义务教育数学课程标准的比较研究,可以帮助我们更好地认识义务教育数学课程,同时也可以为未来义务教育数学课程标准的修订提供有价值的参考.本文分析了2011年版和2022年版义务教育数学课程标准之间的差异.研究结果表明,2011年版和2022年版义务教育数学课程标准在课程内容、教学方法以及课程评价中具有明显的不同特征.关键词:义务教育;数学课程标准;2011年版;2022年版义务教育数学课程标准是指为了确保义务教育数学课程质量的持续改进和发展,国家教育行政部门制定的教育数学课程的标准性文件.它描述了义务教育数学课程的基本要求,提供了义务教育数学课程的教学活动的详细设计,以及义务教育数学课程的考察和评价指标.随着《义务教育数学课程标准(2022年版)》的发布,引起广泛热议。

而对比分析2011年版和2022年版义务教育数学课程标准,可以为我们找出数学课程的发展方向,为未来数学课程的改革提供参考.从而推动义务教育数学课程改革,引领义务教育数学课程标准的发展潮流.1 2011年版义务教育数学课程标准的分析1.12011年版义务教育数学课程标准的结构2011年版义务教育数学课程标准的结构由绪论、学习思路、教学内容、学习方法和评价等五个部分组成,它较为完整地把握了数学课程的学习任务、学习目标、学习要求、学习内容、学习方法和评价等方面,具有很强的可操作性,为教师实施义务教育数学课程提供了一个系统的指导.1.22011年版义务教育数学课程标准的内容2011年版义务教育数学课程标准的内容主要分为两大部分,即全部内容和部分内容.全部内容包括数学基础知识、数学应用能力、数学思维方法和数学文化素养四大部分.其中初中数学包括算数、代数、几何、概率、数学分析等.其中算数包括有理数、分数、小数、百分数、比例、比率等;高中数学主要包括函数、微积分、线性代数和概率统计等.其中函数包括多项式函数、指数函数、对数函数、三角函数、微分函数和积分函数等.1.32011年版义务教育数学课程标准的特点2011年版义务教育数学课程标准的特点主要体现在以下几个方面:重视学生的主体性和发展性,强调学生在学习中的主动性;强调实践性和应用性,注重教学活动与实际应用的有机结合;强调课程的综合性和系统性;重视教师的职责,强调教师在教学中的主导作用.2 2022年版义务教育数学课程标准的分析2.12022年版义务教育数学课程标准的结构2022年版义务教育数学课程标准的结构包括课程总体目标,基本要求,学习内容和学习要求四部分.2022年版义务教育数学课程标准的结构,将义务教育数学课程按照统一的标准进行描述,从而更好地指导教学实践,更加系统地指导学习者学习义务教育数学课程.2.22022年版义务教育数学课程标准的内容2022年版义务教育数学课程标准的内容主要包括三个部分:数学基本素养、数学学科基本知识和能力以及数学学科活动能力.其中,数学基本素养包含数学思维素养、解决问题素养、发现探究素养和创新素养;数学学科基本知识和能力主要涉及数学知识和知识结构、数学思维能力、数学解决问题能力、数学实验能力和数学信息处理能力等;数学学科活动能力主要涉及数学创新能力、数学学习能力、数学研究能力、数学沟通能力和数学合作能力等.2.32022年版义务教育数学课程标准的特点2022年版义务教育数学课程标准的特点表现在以下几个方面:2022年版义务教育数学课程标准强调以学生为中心;针对学生的学习特点设计教学活动;内容更加注重数学知识与能力的结合;内容更加侧重于数学的实践性.3 2011年版与2022年版义务教育数学课程标准的比较3.1 数学课程内容的比较2011年版与2022年版义务教育数学课程标准的内容比较显示,从总体上看,2022年版义务教育数学课程标准的数学课程内容比2011年版的要求更加综合、深入、全面.首先,2022年版数学课程标准对数学知识的要求更加全面化,主要包括数学基本概念、数学思维方式、数学解决问题的能力、数学实践活动、数学应用与数学文化等五大部分.其中,数学基本概念包括数学定义、定理、定律、公式、算法等;数学思维方式主要指抽象思维、推理思维、综合思维;数学解决问题的能力包括解决实际问题、解决实验问题、解决计算问题等;数学实践活动主要指数学实验、数学比赛等;数学应用与数学文化涵盖数学应用在社会、生活和科学技术领域的应用,以及数学发展史、数学文献等.此外,2022年版义务教育数学课程标准还提出了新的内容要求,比如,强调数学的统计思维,强调数学的模型思维,强调数学的创新思维,强调数学的探究学习等.这些新的内容要求,为学生提供了更丰富的数学学习内容,有助于提高学生的数学思维能力和数学实践能力.3.2 数学课程教学方法的比较2011年版和2022年版义务教育数学课程标准在教学方法上也存在着较大的差异.2011年版的数学课程教学方法的基本特点是以“讲授”为主,注重教师的指导,强调“教”,即由教师主动讲授,学生被动接受;而2022年版的数学课程教学方法则是以“探究”为主,注重学生的探究,强调“学”,即由学生主动探究,教师负责导引,学生充分发挥自己的思考,结合实际,探究问题.3.3 数学课程评价的比较2011年版和2022年版义务教育数学课程标准在数学课程评价方面也有较大的变化.2011年版数学课程标准强调学生的综合素质和综合水平,主要从学生的学习表现、课程成绩、作品集和综合测评等方面进行考核,但2022年版数学课程标准更加注重学生的学习能力和学习成果,提出了更加全面的评价方式,评价的内容覆盖了学习表现、课程成绩、作品集、学习能力和综合测评等多种方式,更加突出了学生的学习能力和学习成果.在评价形式上,2011年版数学课程标准主要以课程考试和综合评价为主,学生的学习表现和学习能力得不到充分的体现;而2022年版数学课程标准则突出了学习表现和学习能力的重要性,提出了综合性的评价方式,使学生的学习能力和学习成果得到充分的体现.此外,2022年版义务教育数学课程标准还将学生的学习能力进行分级评价,从而更加全面准确地评价学生的学习能力,使学生在学习过程中能够更加科学有效地提升自身水平,从而更好地适应未来社会的发展.4 总结本研究对2011年版与2022年版义务教育数学课程标准进行了比较研究发现2011年版与2022年版义务教育数学课程标准大体上一致,但仍然存在一些细微差异,例如2022年版义务教育数学课程标准在课程目标、教学内容、教学方法等方面均有所加强,以更好地满足学生的发展需求,为今后的教育教学实践提供参考.【参考文献】[1]苏明强.关于《义务教育数学课程标准(2011年版)》修订的若干建议[J].小学教学,2020:8-10[2]曹一鸣,刘冰.《义务教育数学课程标准(2022年版)》修订的基本原则[J].教育评论,2022:17-23.[3]史宁中.《义务教育数学课程标准(2022年版)》的修订与核心素养[J].教师教育学报,2022:5.作者简介:张骞(2000—),男,安徽铜陵人,合肥师范学院数学与统计学院在读研究生,研究方向:数学学科教学;鲁博文(1998—),男,安徽亳州人,合肥师范学院数学与统计学院本科生。

《基础教育课程改革纲要(试行)》指出,教师在教学过程中应与学生积极互动、共同发展。

钟启泉教授也提出,课堂教学是一种以教材为媒介,教师的教授活动与学生的学习活动这三者之间的互动过程。

[1]由此可见,“课堂互动”是课堂研究的重要论题。

“互动”通常指的是互为主体的双方借助一定媒介(通常是言语方式)而发生的相互影响、相互作用,它的内容包括信息、情感、态度等。

因此,“课堂互动”是指在课堂教学情境中,教师与学生之间、学生与学生之间借助言语、身体或手势、教辅材料而发生的相互影响、相互作用,其内容包括知识、情感、态度等。

一、关于课堂互动类型的研究(一)主体角度前人的研究成果具有重要的借鉴价值,比如吴康宁将各类互动主体进行组合以后得到的类型是较全面的。

同时,有些学者划分的类型是有缺陷的,比如利比特与怀特,勒温等人,他们更多的是根据教师在课堂上的行为表现、作风等来划分,突出了教师的主体地位,相应地忽视了学生的主体地位,但是互动是教师和学生相互作用的过程,仅从教师的角度来研究是不恰当的。

(二)目的、内容角度蔡楠荣根据课堂互动的目的与内容,划分出课堂互动研究述评笪何嘉文〔摘要〕一直以来,课堂互动都是课堂研究的重要论题。

本文介绍了课堂互动的类型、行为、差异性、影响等方面的观点和探讨,以期对今后的研究有所助益。

〔关键词〕课堂互动研究综述关于知识的互动、关于情感的互动和关于行动的互动。

[8]具体到学科领域,曹一鸣在做数学课堂实证系列研究时,根据互动的内容,将课堂互动划分为关于数学知识的互动、关于数学体验的互动和关于解决问题心得的互动。

[9]程晓堂在做英语教师课堂话语分析时,认为课堂互动根据互动目的可以分为四种情况:以提高课堂参与程度为目的的互动;以建构知识为目的的互动;以语言输入为目的的互动;组织课堂活动中的互动。

[10]上述研究成果带来的启示在于课堂互动的内容不一定全是和学科知识有关的,也有非学科知识的互动。

非学科的互动不一定是不好的,有可能是为了提高课堂上的参与度,有可能是为了课堂组织管理,是为了更好地进行学科知识的互动。

初中数学导学案中拓展延伸的设计摘要】凡事预则立,不预则废。

这就告诉我们凡事要事先有所准备方能成功,没有做好准备则会失败。

要想课堂充满活力,教师做好课前的教学设计是很有必要的。

从2013年开始,东兴市第二中学在课堂中实施“小组合作学习”后,导学案成了学生学习知识的一个主要媒介。

要想提高课堂的效率,指导学生学习的导学案就尤为重要。

一张完整的导学案由几个模块构成,其中包含学习目标,重点和难点,自主预习,合作探究,目标检测,归纳总结,拓展延伸等。

本文主要针对拓展延伸模块的设计,通过调查了解学生对课堂教学导学案中拓展延伸模块的设计有什么好的意见和建议,从而提高课堂教学的有效性。

【关键词】初中数学导学案拓展延伸趣味性在现代的数学教学中,我们必须在教学中做到及时,准确和有趣。

在课堂上有效的数学拓展不仅是教材的拓展,而且是激发学生兴趣和深化教学内容的过程。

在现代教学过程中,应合理使用教材,而不应局限性教教材。

下面我根据这几年的教学经验来探讨初中数学导学案中的拓展延伸应如何有效设计。

一、拓展延伸在初中数学中的必要性毕业至今,我一直在东兴市第二中学任教,学校学生的学情比较特殊,学生两极分化严重,基础薄弱的学生群体是个大数据。

在这样的学情下,学生对数学的求知欲不够浓厚,对数学的基本知识很难理解,无法融会贯通,慢慢发展成厌学状态。

为了让更多学生重新改观对数学难学,难懂的观念,让数学散发魅力。

我们教师必须得从自身出发,对于教材要吃透,把课标立为基本出发点,结合生活中的数学,努力让数学思维发散的空间在学生心中根深蒂固,则需要适时地把知识拓展与延伸,激发学生对数学的兴趣,增强他们对数学的求知欲。

二、导学案中拓展延伸的题型设计数学课堂中的拓展延伸怎样呈现在导学案中,也是非常值得深思的。

在深化教学内容的过程中,拓展延伸模块在导学案的编写中应重视题型的合适度。

因此,我针对拓展延伸这一部分,重点展开问卷调查,数据显示,学生更喜欢比较符合他们认知水平、有趣、有探讨性的拓展延伸。

ZHUANTI YANJIU 专题研究153数学学习与研究2019.17中美初中数学比较研究◎邵英英(杭州娃哈哈双语学校,浙江杭州310000)【摘要】进入21世纪,国家之间的国力强弱很大程度上来自各自国家人才和教育水平的对比,各国对教学课程改革的重视也与日俱增.中外数学教学的差异由来已久,在教学改革中,中国数学教学在发挥自身优势的同时不断借鉴和吸收国外先进经验走出了一条自己的道路.通过对比国内外教材和教学方式,可以为我国的教育改革提供国际化的视角,推动新一轮的教学改革.本文分析了人教版和Glencoe Math教材,对中美教材进行了综合对比.一、研究背景中国是一个文明古国,历史悠久,文化灿烂.它在世界数学史上也留下了许多伟大的成就.它是一个典型的东方国家.近代以来,中国学生在国际数学奥林匹克和TIMSS、PISA等数学考试中也取得了优异的成绩.美国是世界上最大的政治、经济和军事大国,是西方发达国家的典型代表.二、中美初中数学教程比较在《义务教育数学课程标准(2011年版)》中,最为核心的理念是让人人都能得到良好的数学教育,每个人获得不同的发展,全面实现育人目标的公平公正推行.让学生能够根据个人水平的不同在数学学科上得到不同层次的发展,以便于进一步选择和深造.而在美国的CCSSM中,并没有对核心教育理念进行阐述,从其内容设定上可以理解为,美国的CCSSM教育是为了让学生构建完善的数学架构,让学生连贯而聚集的理解和应用数学.从课程目标的角度看,《中国义务教育数学课程标准(2011年版)》的课程目标不仅从知识技能、数学思维、问题解决、情感态度等四个方面提出了总体目标.同时,也从这四个方面提出了具体的目标.美国CCSSM并没有明确提出要实现的课程目标.这些标准指的是为学生准备继续教育和就业所需的知识和技能.在实际的数学标准中,给出了学生数学实践能力的八项指标.以间接的方式,CCSSM的课程目标是“促进学生未来继续教育和就业”.从课程内容的角度看,《中国义务教育数学课程标准(2011年版)》的课程内容分阶段安排.课程标准的课程内容分阶段制订,为不同地区的教材编写提供了更大的空间,有助于根据当地教育水平和学生发展水平编写数学教材.美国CCSSM的课程内容不分章节,但每个年级都有相应的课程内容要求.其优势在于,同年级提供相同的学习内容,这有利于不同国家学生迁移和教育的公平.它的缺点是它限制了教材的使用.三、中美初中数学教材经典体例比较———以一元一次方程为例两套教材《PEP》和《GlencoeMath》的“一元一次方程”部分的知识内容与相应的课程标准差异不大.内容涉及方程的概念、一元一次方程的性质、一元一次方程求解的应用及一元一次方程的应用.该标准要求学生根据问题列出一元一次方程.该方程要求学生掌握一次方程的解法,并用一次方程解决实际问题.然而,PEP教材的难度比Glencoe数学教材的难度大,主要表现在方程及其求解过程的复杂度较高.由于内容不尽相同,为什么在GeloCeMaScript教科书中有15章,PEP教科书中有4章?章数的差异有两个原因.在Glencoe数学教材中,一元一次方程的求解分类很多,如加法方程、减法方程、乘法方程、除法方程、一步加减方程、两步方程、多步方程等.人民教育出版社教材只把解方程分为三种情况:用等式性质解方程,用相似项传递的组合解方程,用方程组,要去除分母来求解方程.②美国的Glencoe数学教材将方程的内容合并到课程1、课程2和课程3中,每个课程都占一章,并且每一章重复了先前的知识(例如,求解两步方程在课程2中占一节,以及课程3),人民教育版一次方程只在第七年级下排列这本书的一章.如前所述,由于美国课程标准CCSSM,在GlencoeMath 教材中只有“方程”和“酉方程”这两个词,只有方程的概念.虽然GlencoeMath教材中的大多数新概念可以通过设置问题情境来引入,但是对方程式概念,GlencoeMath教材是“开放式的”,并没有直接给出.与其他教材相比,GlencoeMath教材没有一元方程的概念.虽然它影响了初中学习和问题解决,但它没有一维方程的概念.Glencoe Math 直接抛出方程的概念,不符合学生的认知水平和发展规律,学生难以理解这样一个抽象的概念.四、结论从教材和教程的比较来看,人教版教材和美国教材的区别主要有以下几点:(1)人教版教材编写简洁合理,适合初中阶段的教学,而美国教材更倾向于全面细致,教材厚重.(2)人教版教材更注重教材和信息技术的结合,而美国教材更注重数学与其他传统学科之间的融合.(3)人教版教材对定义有着较为简洁精确的定义引入和证明,对初中学生来说更容易接受.美国教材对习题的讲解较为详尽,注重解题方法的传授.(4)美国教材中加入了部分高中数学的知识,这会使初高中数学衔接上有更大的优势.总体来说,中美教材各有异同,在中国当前的教育体制下,中国的教材更适用于中国的教育现状,但是美国教材中对知识点覆盖和衔接的优点,以及在习题讲授时多种解题方式的重视上,中国初中教学还有可以学习的地方.【参考文献】[1]Nie B,Cai J,Moyer J C.How a standards-based mathematics curriculum differs from a traditional curriculum:with a focus on intended treatments of the ideas of variable[J].ZDM,2009(6):777-792.[2]邓小俐.中美初中数学教材中习题的对比研究[D].南京:南京师范大学,2002.[3]胡莉莉.中美初中数学教材难度的比较研究———以我国人教版和美国Prentice Hall教材为例[D].上海:华东师范大学,2008.[4]胡莉莉,李雅琪.中美初中数学教材函数内容难度的比较研究[J].课程教育研究,2012(7):81.。

专家论坛作者简介:曹一鸣,男,1964年生,江苏南通人,北京师范大学数学科学学院副教授,博士,数学课程与教学论方向硕士研究生导师.教育部教师教育课程资源建设评审委员会专家,教育部出国留学人员基金评审委员会专家,《数学教育学报》编委.从事数学课程与教学论研究,主要研究领域涉及数学教学模式、数学教育价值、数学教学互动式软件包开发等相关领域.近年来,在《教育研究》《中国教育学刊》《课程教材教法》《数学教育学报》等学术期刊发表论文近60篇,其中有9篇被《人大复印资料》全文转载,2篇被《中国数学文摘》收录.出版个人专著2部,主编、参编著作8部.主持、参与省部级以上课题10项.近年来,一种深受行动研究者青睐的“叙事法”在教育界受到重视,并被教育理论研究工作者和一线教师广为采用.本文论述“叙事法”在数学教育研究中的一些问题.一、教育“叙事法”的基本内涵近年来,对教师职责的理解得到了深化和发展,一种新型的教师观正逐渐形成.教师要成为教育研究者、教学反思者、行动探究者,一线教师应成为教育研究的主要力量.紧随时代发展的脉搏,一种“扎根式”的研究方式———教育叙事研究法应运而生,并日趋完善.这种方法主要是指教师通过对自己数学教育实践中有意义的典型事件的描述与分析,以一种类似记叙文的方式展开,发掘或揭示内隐于数学教学生活、事件、经验和行为背后的教育思想、教育理论和教育信念,从而揭示数学教育的本质、规律和价值意义教育叙事研究法的一个基本特点在于不是让教师(特别是一线教师)去写那些甚至是连自己也不理解的“学术”论文,而是着重倡导教师的教学研究应从发生在自己数学教育生活中的事例出发,通过对数学教育实践案例的叙述反思自己的教学,改进自己的教育教学水平,提高数学教学的实效性.教育“叙事法”从更为一般意义上讲,首先是一种行动研究方式,教育叙事研究的对象是教师亲自经历的或身边所发生的事件,目的是为了改进自己的教学行为.其次,教师叙述自己教育经历的过程实质上是对自己教育实践的反思,目的不只是为了发表论文,而是旨在反思中成长.此外,教育叙事研究不只是对教育教学实践有重要意义,对教育理论的发展也有极其重要的作用.专业研究者可以从一线教师的叙事中了解到真实的教学案例,从中受到启发,从而为教育理论提供翔实的素材.时至今日,虽然人们对叙事研究的概念和内涵尚缺乏明晰和透彻的界定,但是这种借助叙事文学的描写手法来描述教育问题,进行教育研究的方式已在教育界产生积极的效应.其最大意义就在于真正能使教师成为研究的主体,让每一名教师立足于校本,从自己的实情出发,从自己的需要出发,自主地参与到教学研究中去.教育“叙事法”与通常的教育研究论文不完全相同,有人说它是一种教育记叙文,一定时期内甚至有人认为不具备论文的水准,不符合学术论文研究规范.什么是研究规范?从一般意义上讲,只有实事求是才是研究的最基本的规范.教育叙事研究是一种质的研究方法,是教育行动研究的具体表现形式之一.一般认为,质的研究是指以研究者本人作为研究工具,在自然情境下采用数学教育研究中的“叙事法”曹一鸣(北京师范大学数学科学学院北京100875).专家论坛多种资料收集方法对社会现象进行整体性探究,使用归纳法分析资料并形成理论,通过与研究对象互动对其行为和意义建构获得解释性理解的一种活动.由于教育叙事研究属于质的研究方法的范畴,因而具有质的研究方法的基本特征———自然情境性、研究者的自身工具性、自下而上的归纳性、对事实的解释性和建构性等.研究者从真实教育事实出发,从自然教育情境出发所进行的研究,这种实实在在的研究以及对实事、实情、实境所作的记录、观察和探究,获得对事实或事件的解释性意见,突显出一种亲和力.下面通过具体的案例说明在数学教育中如何进行“叙事法”研究.二、数学教育中“叙事法”的常见形式在数学教育中开展“叙事法”研究范围甚广,主题多种多样,内容丰富多彩,研究的问题可涉及到数学教育活动的每一个角落.1.数学教育实验研究成果总结数学教育实验研究是数学教育研究的重要形式,其成果的表述方式有多种,通过“叙事法”的方式总结出来,与他人交流、分享,能更好地反映研究的完整过程,让学习者感到更为真实、可靠.案例:由顾泠沅主持的青浦数学教学改革实验的研究成果很多,早期具有代表性的成果是《学会教学》[1].该书就是一本很好的“叙事法”研究的典型范例.顾泠沅本人也是“叙事法”研究的主要倡导者、实践者和积极的推动者.青浦的整个实验经历了基础准备、扩大试点和全面推广三个阶段.整个研究都是基于自己的实践,因而具有生命力和推广价值.青浦经验从青浦到上海再走向全国,并在国际上产生了一定影响.其研究方法具有典型的叙事研究法的特征.同时顾泠沅先生的研究、成长经历就是一部活的“叙事法”研究案例,值得数学教师以及数学教育研究人员学习、借鉴.2.学习体会、教学反思、成长经历将自己的工作体会经过理性思考后以叙事的方式呈现出来,是“叙事法”研究的最常见形式.案例:南京师范大学附中原校长、著名的数学特级教师马明的教学回忆录《足迹心声》[2]就是用“叙事法”来呈现的.现选取“第二部分认识教学”中的一部分供大家借鉴、学习.“1988年是我退休的前一年,当时我有一个要完成的意愿———回顾过去,重新认识‘数学教学’……有位同学困惑不解地问我:‘为什么老师讲课时不会出现这种恶性循环呢?每次分析总是百发百中……’我只好坦白地告诉他:‘因为昨天我备了课……如果不备课老师也会碰壁……’此时学生十分兴奋:‘老师,下次讲课,就讲您是怎样从困境中挣脱出来的……不要总是百发百中.’”让学生学会学习、探究、发展,重视过程等深刻的教学理念通过这种叙事的方式让读者一目了然,回味无穷.3.课堂教学案例研究、教学对话通过叙事的形式将课堂教学案例、教学对话等予以发布,是目前开展课堂教学研究的重要形式.课堂教学研究的目的不仅仅是为了改进某一节课的教学,更重要的是为了构建一个改进教学的方法体系,促进教师更加有效地教学,可以让更多的人从中受益.案例:论文《透析课堂“美丽的错误”》[3]是对一次优质课评比活动后的反思.论文是以这样的方式展开的———“4月下旬,作为绍兴市市区初中数学优质课比赛的评委之一,我有幸聆听了15位一线教师精彩的课堂教学……参赛教师‘以学生的学为本’‘以学生的发展为本’的现代教学理念和富有个性的教学设计,给我留下了深刻的印象……他们在教学中积极倡导‘做数学’的理念,凸显对数学的‘发现’和‘探究’,重视师生互动、生生互动,重视把自主、探究、合作作为组织学生学习数学的基本形式……较好地诠释了新课程的理念.然而,在这次优质课评比中,我们也看到了课堂中闪现的一个个‘美丽的错误’.美在教师勇于与传统教学中的弊端决裂,勇于创新课堂教学策略,但错在将手段当目的,视形式为实质.这些‘美丽的错误’主要表现在:小组合作学习流于形式,面对教学的‘意外’机智缺失,为学生的发现预设圈套,认知交流中‘多媒体霸权’……”接着,全文围绕这几个方面进行论述.该论文立足于实践者的视角,通过具体案例分析,针对时弊、击中要害,对当前数学课堂教学改革及正确、有效地改进教学方式,正确理解和实施数学课程改革理念起到了很好的指导作用.4.访谈、座谈会、调研这也是“叙事法”研究的常见形式.案例:论文《专家教师评数学课》[4]是通过深度访谈的形式来探究一线专家教师是如何评论数学课的.文中通过研究方法这一部分特别突出了叙事研究法的特征:“我们选择了5位专家教师作为被访对象,先将两个录像及访谈提纲寄给他们,等他们看过录像后再约时间进行个别访谈(大约一小时).我们对访谈进行了录音,并实录成文本,其中有两位被访者还提供了书面材料.”然后论文从录像课的选择(特点和概述)、数据分析来进一步阐述研究方法;接着对5位专家教师的录音文本进行分析,用专家教师陈述的观点归纳出如何评价一专家论坛堂数学课,最后得出论文的相关结论.5.从学习者的视角来叙事让学生陈述学习体验能更好地研究学生的学,也能更为有效地改进教师的教学.因而教育叙事研究也可以通过对学生的个别交流、观察、家访及写周记(学习心得)等多种形式来实现.案例:论文《以数学周记的形式培养数学反思能力》[5]通过大量的、以学生的叙事为素材的数学来呈现如何开展这一研究,把学生的内心世界真实地反映出来,让研究者更好地、更准确地了解学生的真实世界.如在如何引导学生反思数学学习情感体验时运用了一位同学的数学周记———“我小学的数学一直不错,初中代数还行,但开始学几何,尤其是证明题时,我开始掉队了,数学老师鼓励我们多提问题.于是遇到不懂的证明题,我就三番五次地问老师,直到弄懂为止.开始老师还在班上表扬了我,慢慢地到后来,老师有点不耐烦了,有一次他说,‘这么简单的还不会?以后问老师前先想想再问!’从那以后我再没有向老师问过数学题,也不喜欢学数学了,自己的数学成绩一次不如一次.”“自从本学期您教我们数学课后,您不但自己给自己提问题,还鼓励我们提问题,开始我认为是圈套,慢慢地我认识到您真是那样想的,也就先开始质疑自己了,感觉还不错,就是有时候问题太多而提不出问题.”我在这位同学的数学周记上写了,“非常感谢你对老师的信任,向我表白了你的数学情结,让我们共同努力来取得更好的成绩!”三、几点说明数学教育实践中,教师如能掌握叙事研究的基本要求,并结合自己的教学实践反思,有效地改进教学,教研合一,相互促进是“叙事法”的基本出发点和归宿.因此,数学教育中“叙事法”研究有几点需作进一步的说明.1.“叙事法”是一种十分灵活的研究方式,难以找到(或毋须)一个统一的格式、规范和要求.与其他研究方法相比,叙事研究更具有弹性、灵活性、多样性等特点.上述几种情形只是对数学教育中较为常见的“叙事法”研究的举例说明.正是由于这些特点,教师在开展叙事研究时就更能够体现现实针对性,更能发挥创造性和灵活性.2.“叙事法”作为一种研究方法,并非无章可循,也有一定的最基本的规范.人们通常认为叙事研究的过程要围绕3个事件展开:现场工作、现场经验文本和研究文本.叙事研究的一个基本策略是研究者的在场工作、亲身经历、真实体验所获得的现场经验.3.“叙事法”研究的文本表述格式可以用多种不同的风格撰写,可以是描述的文本、解释的文本、议论的文本、叙述的文本等.但无论采取何种方式来陈述数学教育中发生的事例,应主要包括以下几个方面的基本要求:(1)明确的主题或引人关注的数学教育中的问题;(2)问题具有典型性、代表性或现实意义;(3)解决(研究)问题的方法具有科学性、合理性;(4)要有对数学教育现象进行的理性反思和理论升华.4.将数学教育中发生的事件记录下来只是教学叙事研究的第一步.由于数学教学中事件的记录只是对教学事件的真实写照,并没有反映教师的反思以及反思之后所引起的教学改进与教学重建,所以教师应将自己对教育的理解以及对这一事件的反思进行深化,这是第二步.事实上,这两步又不是截然分开的,教学事件的叙述和反思往往是同时进行的.反思是进行叙事研究的根本要求.教师通过对自身长期在教育教学实践中的体验进行分析、反思而获得一些见解或解释性的意见,这就是行动者自身作为主体并直接介入其中的行动研究.离开了反思,叙事研究就会降为“记事”而不是“研究”.5.特别需要明确提出的是,中小学教师进行的数学教育“叙事法”研究,虽不必像教育理论专家那样要求有丰富的教育理论,进行教育理论研究,但并不意味着叙事研究不需要理论.不论是何种方式的研究,理论的作用是不可忽视的.因为理性分析可以启迪人们的思维,提高教师的洞察能力和分析能力,把握研究的方向.因此,中小学教师进行教学研究,对数学的理解、对数学教育理论的掌握是基础,这对更好地开展教育“叙事法”研究是十分必要的.总之,教师结合自己的数学教育生涯,对亲生经历的有代表意义的事件进行叙述,不仅可以在叙述中反思自己的教育生活、改进数学教育实践,而且能启迪他人,引发共鸣.因为这些问题是现实的、鲜活的,与数学教学直接相关的,由此而进行的研究必定是具有现实意义的,与教学是相互促进的而不是相互冲突.(责任编辑赵雄辉)参考文献:[1]顾泠沅.学会教学[M].北京:人民教育出版社,1991.[2]马明.足迹心声[J].时代数学学习,2005,8~12.[3]陈柏良.透析课堂“美丽的错误”[J].中学数学教学参考,2004,9.[4]黄荣金等.专家教师评数学课[J].数学教育学报,2005,1.[5]王仲英,曹一鸣.以数学周记的形式培养数学反思能力[]中学数学教学参考,5,J.20011.。

《中学数学课程标准与教材研究》课程教学大纲课程中英文名称:中学数学课程标准与教材研究(Research on the Curriculum Standards and Teaching Materials of MiddleSchool Mathematics)课程代码139121402适用专业数学与应用数学(师范)课程类型必修课开设学期 5学分数 2一、编写说明(一)课程的性质和目的《中学数学课程标准与教材研究》是一门理论性与实践性相结合的交叉性、综合性学科。

它以一般教学论为基础,广泛地应用现代教育学、心理学、数学教育等方面的有关理论、思想和方法,结合我国数学教育课程改革的现状,综合研究数学教育基本理念与数学教学活动的内容、过程、方法之间的关系。

该课程是普通高等师范院校数学与应用数学本科生必修专业基础课,是培养中学数学教师的主干课程。

本课程的教学目的是:(1)熟悉中学数学课程标准的基本理念、课程目标及内容标准;准确掌握课程标准的核心思想,明确其对数学教学的指导意义。

掌握新课改以来两个课标的基本内容、特点、价值,树立正确的数学课程与教学观。

(2)了解教材的编制原理和使用原则,获得全面分析中学数学教材特点的技能,能够剖析教材内容体系中的重点、难点,达到能用、会用中学数学教材的目标,提高分析、处理和使用教材的能力,主要是数学教学设计的能力。

(3)树立课程资源的意识,有能力实施课程标准所倡导的理念,有能力驾驭数学教材,并能合理地开发与整合各种课程资源,灵活运用数学教材。

培养职前教师数学教学的信念,形成热爱数学教学的情感态度。

(二)大纲制定的依据根据本专业人才培养的目标所需要的基本理论和基本技能的要求,根据本课程的教学性质、条件和教学实践而制定。

(三) 大纲内容选编原则(1)本大纲所列各部分与高等师范学校对职前教师培养的基本要求相符,同时依托于《教师教育课程标准(试行)》的基本理念和课程目标进行选择。

(2)贯彻师范性与学术性的统一、理论与实践的统一,注重内容宽、新、实相结合,力求理论观点高,结构严谨,层次分明,较系统地体现数学教学的主要理论,突出反映现代数学教学的研究成果,并密切联系我国数学教育实际与发展趋势,具有中国特色。

在中小学,分析教材是教师进行教学设计的基础,是教师上课的前奏;对教材分析是否到位,不仅关系到能否真正发挥教材的作用,也会直接影响教师的课堂教学质量。

教师应该坚定地树立一个信念:教材怎样研读都不过分。

在教材分析过程中,采取合适恰当的策略尤为重要。

本文中,笔者就教材分析策略问题作探讨。

一、目标化策略有效的教学始于准确地知道所期望达到的目标。

因此,中学数学教师阅读分析教材的首要任务就是确定教学目标。

教学目标既是教师进行数学课堂教学活动的出发点,也是课堂教学活动的归宿点,指引着教师教和学生学的方向。

同时,对于同一个内容,目标不同,其设计也就不同。

例如导数概念,在中学是不讲极限的,而导数本是特殊的极限,那么导数教学目标在大学与在中学就有很大的不同。

《义务教育数学课程标准(2011年版)》从知识技能、数学思考、问题解决、情感与态度四个方面规定了数学课程目标。

多数教师按照“三维目标”来制订教学目标。

“三维目标”是新一轮基础教育课程改革出台的关于课程目标即“知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观”的简称。

“三维目标”不是相互孤立的,而是相互统一的整体,是基于人的完整性提出的一体三面,不能把它们分割开来,必须从整体上思考。

数学教学一定要使学生在掌握数学知识与技能的同时,亲身经历、体验学习和探究的过程,并且在情感态度与价值观方面得到培养,即以“知识与技能目标”为主线,渗透“情感、态度与价值观”,并充分体现在学习探究的“过程”之中,紧紧咬住显性目标“知识与技能”,密切关注隐性目标“过程与方法、情感态度价值观”,力避“过程与方法”“情感态度价值观”目标的泛化。

教学目标的确定需要明确五个基本要素:主体、方式、对象、条件、程度[1],即明确谁来做,怎么做、做什么、在什么条件下做、做到什么程度。

分析教材确定目标时,要明确区分出教材中哪些是数学事实性知识、原理性知识、策略性知识。

教学目标的制订可按照学段、年级、单元与课时来进行,教师教学目标的确定需要遵从“下要保底,上不封顶”的原则,使目标具有一定的弹性,兼顾学生之间的差异。

中韩义务教育数学课程标准的比较与启示尚宇飞黄友初摘要我国与韩国在2022年相继颁布了义务教育数学课程标准,通过对两国数学课程标准前言、性质与理念、课程目标、课程内容、实施建议五部分的比较发现,两者存在一定的共性,但也有着显著的区别。

分析发现,我国数学课程标准的立意层次更高、内容辐射面更广,而韩国数学课程标准更简明扼要,对教师具有更强的实践指导性;我国数学课程标准以“核心素养”为主轴,注重数学课程的育人性,韩国数学课程标准以“核心理念”为主轴,注重学生数学学科力量的培养;两国均注重课程知识的结构化整合,也都关注信息技术与数学教学融合,但缺乏相应的实施指导。

在新时代发展背景下,创新型人才的培养成为两国数学课程的共同追求,韩国数学课程标准有着更为明确的指导性建议。

中小学校应组织数学教师对课程标准进行解读、深入研究,为教师的教学实施提供参考,在充分发挥我国数学课程标准内容全面的基础上,有效吸收韩国数学课程标准便捷和可操作性强的优点。

关键词义务教育中国数学课程标准韩国数学课程标准比较研究作者简介尚宇飞,上海师范大学教育学院博士研究生(上海 200234);黄友初(通讯作者),上海师范大学教育学院教授,博士生导师(上海 200234)。

中图分类号G4 文献标识码A 文章编号1009-5896(2023)04-0148-12课程标准是国家课程的纲领性文件,是国家对基础教育课程改革的基本规范和质量要求,也是中小学教育教学的实施指南。

教师应对课程标准进行深入解读,只有把握其内在逻辑和应然指向,才能设计和实施符合课程理念和要求的课堂教学,而中外课程标准的比较是有效解读的路径之一。

相较于中西方的比较研究,我国与亚洲其他国家的比较更益于“反思自身优势并扬其长,整合中外取向而补其短”。

①2022年4月我国颁布了义务教①蔡庆有, 黄燕苹, 金美月, 等. 中日韩小学数学教材内容的对比研究[J]. 课程.教材.教法, 2014, 34(7): 114-120.148中韩义务教育数学课程标准的比较与启示育阶段中小学课程大纲与课程标准后,韩国也于2022年12月颁布了中小学课程总纲和各学科的课程纲要。

摘要随着课程改革不断推进,各地出现了各有特点的数学教材,教材的编写者有不同的思路,因此教材在各个方面也会存在一定的差异,同时不同版本的教材对比也有助于教师更好地教学与进行教学研究.通过对人教版、北师大版、苏科版中的“平行四边形”部分进行比较研究,从而帮助对该部分知识点的全面把握,以便更好地把握数学教材内容,优化教学设计.通过文献分析法、对比分析法、统计法、问卷调查法对不同版本初中数学教材从结构、引入、探究及习题设置进行了比较,从而发现三个版本教材的特色以及各自的异同点.通过对此课题的研究,提供一些有益的数学教学建议.关键词平行四边形教材对比人教版北师大版苏科版A comparative study on the set of knowledge points in different editionsof textbooks—— A case study of Parallelogram in junior middle schoolAbstract With the continuous advancement of the curriculum reform, mathematics textbooks with their own characteristics have appeared in various places. The compilers of the textbooks have different ideas, so there are certain differences in various aspects of the textbooks, at the same time, the comparison of different versions of teaching materials is helpful to teachers. This paper makes a comparative study of the "Parallelogram" section in the people s education press, the Beijing Normal University press and the Soviet section press, so as to help us grasp the knowledge points of this section in anall-round way, so as to better grasp the contents of the mathematics teaching materials and optimize the teaching design. Through literature analysis, Comparative Analysis, Statistics and Questionnaire survey, this paper compares the structure, Introduction, exploration and problem setting of different editions of junior middle school mathematics textbooks, thus discovered three edition teaching material's characteristic as well as respective similarities and differences. Through the research on this subject, some useful suggestions on mathematics teaching are provided.Key words Parallelogram textbook comparison People's Education Edition Beijing Normal University Edition Suke edition目录摘要 (II)Abstract (III)引言 (1)1绪论 (1)1.1问题的提出 (1)1.2国内外研究现状 (1)1.2.1国外研究概况 (1)1.2.2国内研究概况 (2)2研究对象、研究维度、研究思路与研究方法 (2)2.1研究对象 (2)2.2研究维度 (2)2.3研究思路 (2)2.4研究方法 (3)3平行四边形内容设置的比较研究 (3)3.1教材内容结构比较 (3)3.2引入的比较 (5)3.3探究活动的比较 (12)3.4习题的比较 (14)4初中不同版本数学教材比较的实证研究 (16)4.1问卷调查对象 (16)4.2问卷调查数据整理 (16)4.3问卷调查数据分析 (17)5结论 (17)5.1三个版本教材的横向比较 (17)5.2三个版本教材的纵向比较 (18)6建议 (18)6.1内容结构方面 (18)6.2引入方式方面 (18)6.3习题设置方面 (19)6.4探究活动方面 (19)结语 (20)参考文献 (21)致谢 (22)附录 (23)引言教育改革的核心是课程改革,课程改革促进了教材的优化 [1]P10.结合不同的地域特点和教育现状,国家支持相关部门编写不同特征的教材,不同教材的编写思路决定了教材在各个方面也会存在一定差异[2]P59-66.目前有很多专家学者对不同版本的初中数学教材进行了对比研究,很多一线教师也在关注不同教材下同一知识点的异同点.目前各种教材是怎样设计的,有什么样的优缺点、异同点,编写意图是什么?这些有待作进一步研究.在实际教学过程中应如何选用和使用教材是值得每一个基础教育工作者思考的问题.作为一名未来从事教育事业的毕业生,我结合自身学习的理论经验和实习期间的实践教学经验,对人民教育出版社[3]P41-67(以下简称人教版)、北京师范大学出版社[4]P135-140(以下简称北师版)、江苏风凰科学技术出版社[5]P56-90(以下简称苏科版)三个版本教材中“平行四边形”的内容进行比较研究,在研究过程中主要运用内容分析和统计分析法,并且结合一定的实践经验,通过对不同教材进行比较,希望可以深入的理解教材,找到不同之处,取长补短,对初中数学教材进行优化与反思.1绪论1.1问题的提出教科书是教师教和学生学的主要载体[6].现如今,越来越多的人去研究教材,新版本的初中数学教材有哪些特点,现在各种教材是怎样设计的,有什么样的优缺点、异同点?这些有待作进一步研究.平行四边形是四边形内容中的重要部分.它在教材中有着呈上启下的作用.研究发现,这部分研究较缺乏,因此,本文通过对三个版本初中数学教材中“平行四边形”部分进行对比研究,分析不同版本教材的特点.1.2 国内外研究现状现在对教材的研究较多,研究的方面也很多,作者搜集了大量的资料,通过分析整理,对国内外已有的教材对比研究现状进行了分析概括.1.2.1国外研究概况近年来,我国教育事业有了很大的发展,因为我们不断与国外教材进行比较研究,比较研究大多是对某一个具体的模块进行具体的分析比较,从而找出国内外教材之间的差异.2002年, Hoyles等学者,借助TIMSS这种手段对多国教材进行有针对性的比较,分析了这些国家的数学教科书与学生的成绩测试以及评价结果,对异同点进行了详细的比较[7]P61-P65;2006年,梁贯成等学者对日本、韩国等国家的教材进行了多方面比较,同时也对比了中澳数学教材中的价值观和中新数学教材的知识架构等等[8]P32-34;2007年,范良火等学者通过对三个国家的初中数学教材内容中的“问题解决步骤的呈现方式”进行比较,发现这三个国家在这方面的异同点,同时也提供了建议[9]P61-75;2013年,曹一鸣等人对不同国家初中数学的数与代数、统计与概率和图形与几何的整体布局进行了比较[10]P29-36。

初中数学解题方法探析【摘要】初中数学解题方法多种多样,一题多解普遍存在。

随着社会发展,数学研究的深入,初中数学已变的较以前课本难了许多,虽然加强了辅导和课外练习,但是还是无形的增加了同学的压力。

所以要多加研究探讨数学解题的方法,使数学问题能够简单化的解决。

【关键词】初中数学解题方法研究分析社会科技的高速发展,教学质量的提高,对数学对象的深入研究,初中数学的难度越来越大,无形中给同学们的压力也越来越大。

由于题目越来越难,用传统的题海战术来提高解题能力的做法越来越受到人们质疑,效果也不好。

于是,在教学中加大对解题方法的探讨,让同学们掌握规律性的知识,越来越受到大家的认可,也是将来教学改革的方向之一。

本文在此力图通过常见的几种初中数学的解题方法的分析,让广大同学快速深入的掌握初中数学的解题规律,减轻学习压力,借以提高学习效率。

一、反证法的分析反证法通过命题相反的方向来进行的论证,是一种间接的论证方法。

基本上先根据题目来提出一种假设,然后通过一定的推理,举例,论证等方法,来否定这种假设是错误的,那就正好证明命题是正确的。

这种方法不是绝对的,当你在认为某个命题很难论证,推理起来很困难的情况下,假设一种相反的想法,也许就是最合适的解题方法。

二、待定系数法的分析它是中学数学中的一种比较常用的方法。

有些时候通过题干就能确定出结果含有某种待定的系数,那么可以通过题目的条件来列出关于待定系数的等式,找出其中的某种关系,从而来解决看似比较困哪的题目。

例1分解因式x4-x3+4x2+3x+5.解:设x4-x3+4x2+3x+5=(x2+ax+1)(x2+bx+5)=x4+(a+b)x3+(ab+b)x2+(5a +b)x+5,由恒等式性质有:a+b=-1......(1)ab+6=4 (2)5a+b=3 (3)由1、3得a=1,b=-2带入2成立。

所以x4-x3+4x2+3x+5=(x-y+3)(2x+3y-5).三、配方和因式分解法的分析配方法是初中数学当中的一种重要的恒等变形的方法。

初中数学不同版本教材课程难度比较研究作者:胡轶来源:《科教导刊》2011年第33期摘要知晓不同版本教材的课程难度,有利于根据学生的现实灵活的选取教学素材,提高教学效率。

通过定性和定量两个角度分别对人教版和北师大版数学教材中二次函数一章第一小节的例题进行教材课程难度评定。

发现人教版例题难度大于北师大版例题难度,同时得到关于不同教材课程难度分析的一般模式。

关键词人教版教材北师大版教材例题难度中图分类号:G633.6文献标识码:A从中学数学教材中看,二次函数占有重要的地位。

本文选取了九年级人民教育出版社、北京师范大学出版社两个版本(以下简称人教版、北师大版)的初中数学课程标准实验教科书二次函数一章中第一小节的例题为对象,从难度的角度进行对比分析,从数学例题的难度去探讨数学课程难度。

1 定性比较研究例题是用来说明某一定律或者定理,是把知识、技能、思想和方法联系起来的纽带。

在教学过程中教师主要是通过例题的示范性,使学生获得系统的数学知识。

由此可知例题在教学过程中有着重要的作用。

(1)例题数量的比较。

人教版教材虽然只对引言中的题目做了简单的解答,但是也让学生初步了解了函数的表现形式,所以本文将此也归结为例题。

引言中的问题作为第一题,再有问题1和问题2。

如此人教版教材的例题主要有三道题(简称:人教例1、2、3)。

北师大版教材的例题是以同一题材为主题但分成应用题和想一想两个部分,如此北师大版教材一共有两道例题(简称:北师例1、2)。

(2)例题类型的比较。

人教例1、2都是以几何图形为题材的解答题,人教例3是以实际生活生产为题材的应用题。

三道例题将几何与应用相结合,丰富了例题的种类。

北师大版教材的例题也是以生活生产为材料的应用题,但是在北师例2中采取了探究和填图的形式,让学生自己动手做,找出最后的答案。

充分体现了新课程标准的要求,让学生主动地、亲身经历将实际问题抽象成数学模型并进行解释与应用的过程。

(3)例题呈现形式的比较。

㊀㊀㊀㊀㊀118数学学习与研究㊀2021 30高中数学人教版新旧教材的比较高中数学人教B版新旧教材的比较㊀㊀㊀ 以 函数的概念与性质 为例Һ王泽泓㊀(山西师范大学教师教育学院,山西㊀临汾㊀041004)㊀㊀ʌ摘要ɔ本文以 函数的概念与性质 为例,用内容分析法和难度模型法对高中数学新㊁旧人教B版教材,从内容广度㊁内容深度㊁例题难度㊁习题难度等方面进行了难度比较分析,并得出旧人教B版教材的难度要高于新人教B版教材的结论.ʌ关键词ɔ人教B版;函数的概念与性质;教材难度一㊁研究背景随着课标的修订,教材也进行了相应的改版.山东省于2019年秋季开始,所有的高中开始使用新教材‘普通高中课程标准实验教材㊃数学“.随着新教材的使用,大家很关注教材的难度有怎样的变化,内容的深度和广度又如何,本文拟通过对新㊁旧教材进行比较和分析来回答这些问题.二㊁研究设计(一)研究对象现如今,山东大多数地区都已经使用新教材,故本文选取2004年初审通过的‘普通高中课程标准实验教材㊃数学“B版和2019年初审通过的‘普通高中课程标准实验教材㊃数学“B版为研究对象,以下简称 旧人教B版 和 新人教B版 , 函数的概念与性质 一节是高中数学中的重点和难点,本文以此节为例进行比较.(二)研究问题曹一鸣㊁吴立宝(2015)在综合鲍建生(2002)㊁史宁中(2005)和宋乃庆等人(2013)所提出的难度模型的基础上,提出了计算便捷㊁维度综合的教材分析难度模型.故本研究采用曹一鸣㊁吴立宝的教材难度分析维度,并对其进行了一定的修正用于分析 函数的概念与性质 这一部分内容,以此来判断两本教材的难易程度.内容广度,主要是指知识点的数量;内容深度,是指概念和命题呈现的方式,有直观描述㊁类比归纳㊁演绎三个水平;例题难度和习题难度主要从要求水平㊁知识点含量㊁背景水平三个方面进行刻画.在要求水平上,模仿和理解这两个维度相互交织,所以例题㊁习题难度由原来的模仿㊁理解㊁运用和探究四个维度,修改为理解㊁运用㊁探究三个维度;在背景水平上,将原来的无背景㊁个人生活背景㊁公共常识背景与科学背景进行了修改,由于在本节内容中,公共背景的题目没有出现,故将此维度删去,同时认为无背景的表述并不准确,题目并非没有背景,而是纯数学背景,故将无背景改为纯数学背景;最后,将知识点数量 4个及以上 删去,将 3个知识点 改为 3个及以上知识点 .整个模型的具体指标如表1所示.表1㊀教材难度模型表教材难度模型内容广度知识点数量内容深度直观描述类比归纳演绎例题㊁习题难度要求水平理解运用探究知识点数量1个2个3个及以上背景水平纯数学背景个人生活背景科学背景注:每个指标从左向右分别赋值1,2,3.内容广度的计算则为知识点数量的110,如某章节的知识点数量为20,其内容广度为2;其余计算方法皆是根据赋值取加权平均值,各因素权重相当.(三)研究方法本文主要对新㊁旧两版数学教材进行文本材料的比较研究.(四)数据的收集和整理为了保证操作的一致性,本研究采用标准差和平均数的差值反映小组成员操作的离散程度,标准差数值越小,表明小组意见越集中.一般认为,标准差小于1和平均差小于1表明一致性较高,在保证操作一致性的基础上收集数据.表2㊀小组成员操作一致性表成员平均数标准差N成员D1.50000.7608920成员W1.60000.8207820三㊁研究结果根据以上统计数据,经计算得到两个版本的教材难度分别是旧人教B版1.485,新人教B版1.465.在本节内容中,旧人教B版的难度大于新人教B版.在内容广度上,旧人教B版大于新人教B版;在内容深度㊁例题难度㊁习题难度上,新人教B版大于旧人教B版.下面将从这四个方面进行详细的叙述.(一)内容广度在内容广度上,也就是知识点的数量上,旧人教B版有22个,而新人教B版有16个,从而,旧人教B版在内容广度上大于新人教B版.新人教B版删去了 闭区间的概念 开区间的概念 半开半闭区间的概念 端点的概念 像㊁映射与原像 一一对应关系与一一映射 6个知识点.新人教B版将 闭. All Rights Reserved.㊀㊀㊀119㊀数学学习与研究㊀2021 30区间的概念 开区间的概念 半开半闭区间的概念 端点的概念 放在第一章集合部分讲解,删去了关于映射的2个知识点.可见,旧人教B版注重知识点的呈现,内容更加详细具体.(二)内容深度在 直观描述 水平上,旧人教B版明显高于新人教B版,达86.36%,而新人教B版为56.25%;在 类比归纳 水平上,两版教材差别较大,旧人教B版为13.64%,新人教B版为37.5%;在 演绎 水平上,新人教B版为6.25%,旧人教B版为0%.可以得出,新人教B版比旧人教B版较为注重演绎思想方法的运用,且三个水平的分布更均匀.(三)例题难度新人教B版在 知识点数量 上高于旧人教B版;在 背景 和 要求 两个因素中,新人教B版和旧人教B版基本接近.最终认为,新人教B版的例题难度大于旧人教B版.1.要求水平在 理解 水平上,新人教B版和旧人教B版在 理解水平的例题设置比例上比较一致,分别为88.88%和85.71%;在 运用 水平上,新㊁旧人教B版的例题设置比例分别为5.56%和0%;在 探究 水平上,新㊁旧两个版本的例题设置比例分别为5.56%和14.29%.总体来看,新人教B版和旧人教B版三种水平的例题数量差不多,新人教B版 运用 水平的题目比旧人教B版多,但是两个版本都很少设置探究 水平的例题.2.背景水平在纯数学背景上,旧人教B版和新人教B版的例题设置比例相差较小,分别是92.86%和94.44%;在个人生活背景上,两个版本分别为7.14%和5.56%,以生活为背景的例题都不多;在科学背景上,两个版本都没有相应设置.3.知识点数量旧人教B版中的例题所含的知识点数量为1个㊁2个㊁3个及以上的比例依次降低,分别为50.00%,42.86%和7.14%,而新人教B版依次为38.89%,38.89%和22.22%,三个水平之间落差幅度更小.由此可见,从旧教材到新教材,题目的综合性更高的同时意味着思维容量的增加,以及对学生掌握系统的数学知识的要求的提升.(四)习题难度两个版本的教材在 知识点数量 这个因素中,新人教B版明显高于旧人教B版;在 背景 和 要求 这两个因素中,两个版本的教材基本接近.总体而言,新人教B版的习题难度大于旧人教B版.1.要求水平在 理解 水平上,新㊁旧人教B版分别为65.45%和73.4%;在 运用 水平上,新㊁旧人教B版分别为25.00%和30.91%;在 探究 水平上,新㊁旧人教B版分别为3.64%和1.56%.总体来看,两个版本教材在要求水平上的习题设置比例从高到低都为 理解 运用 探究 .2.背景水平在纯数学背景上,新㊁旧人教B版分别为90.63%,98.18%;在生活背景上,新㊁旧人教B版分别约为7.81%,1.82%;两个版本教材都没有设置科学背景的题目.总体来看,两个版本教材在背景水平上多为纯数学背景.3.知识点数量在 1个知识点 水平上,两个版本教材的习题设置有明显差别,新㊁旧人教B版分别约为41.82%,60.94%;在 2个知识点 水平上,新㊁旧两个版本教材的习题设置比例较为接近,约占30%;在 3个知识点及以上 水平上,新㊁旧人教B版分别为21.82%,7.81%.总体来看,旧人教B版在知识点数量水平上的习题设置比例分布较为不均匀,题目综合性较弱,新人教B版在知识点数量上的分布较为均匀,更重视设置含多个知识点的习题,综合性更强.四㊁结论与启示教材是教师和学生共同学习的依据,是凝结了许多专家㊁学者智慧的产物.教师要充分结合与利用每版教材的特色,尽最大所能让教材为学生的发展所用.(一)重视教材变化教师应当关注新教材,注意新旧教材的区别与改动.知识点的迁移与删减要求教师重新梳理自身知识体系,概念与命题呈现方式的改变要求教师调整教学方法,改变引入情境.例如,新人教B版在 函数的表示 的介绍中插入了 函数定义演变过程 的阅读材料,意在借助数学文化帮助学生理解函数的概念,凸显了数学史的重要性,传递了数学的人文精神.总之,教师对教材变动了如指掌,才能在教学中更好地把握教材的 风向标 .(二)合理使用教材中的题目以 函数的概念和性质 一节来看,新人教B版的题目数量更多,更加注重题目的层次性㊁针对性㊁探索性和综合性.在例题后紧跟的 探索与研究 栏目中的问题,教师要启发学生思考,引导学生尝试探究㊁归纳㊁总结,以培养学生的逻辑推理㊁数学抽象等核心素养.所以,教师必须在充分理解编者意图和本班学生学情的基础上,对教材中的题目进行合理的分析与使用.(三)重视知识发生的过程新版教材在引入部分加入了 情景与问题 的模块,在情景问题的引导下,逐步对现实问题进行数学抽象,用数学语言表达问题,用数学方法解决问题,从而得到结论(概念或命题),运用结论回答问题.此过程与数学建模的过程是一致的,教师应充分结合教材编写的特点和学生自身认知发展的规律,带领学生在知识的发生过程中体会数学所带来的 真 善 美 .ʌ参考文献ɔ[1]曹一鸣,吴立宝.初中数学教材难易程度的国际比较研究[J].数学教育学报,2015,24(04):3-7.[2]邵光华,张妍.人教A版高中数学新教材特色分析及使用建议[J].课程.教材.教法,2019,39(12):109-114.. All Rights Reserved.。

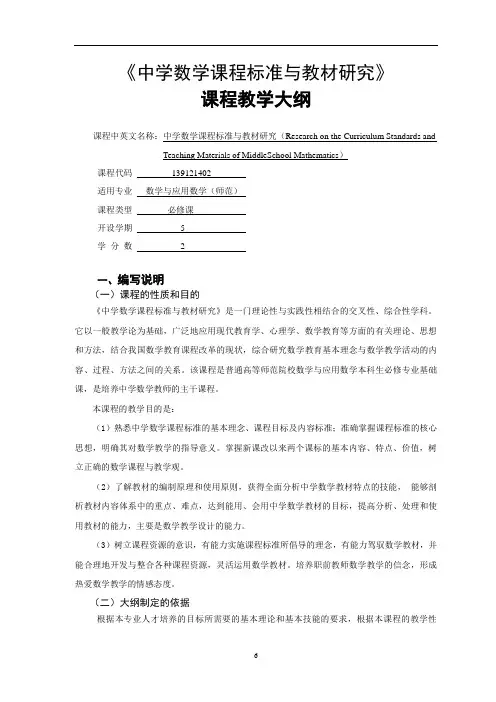

PISA数学测试框架下的初中数学教学与考试评价汪厚田(新海初级中学ꎬ江苏连云港222000)摘㊀要:PISA作为全球公认的权威测试ꎬ对我国教育改革的方向有一定的参考价值.文章将PISA与2022年新颁布的课程标准进行比较ꎬ推动数学课堂教学改革与中考命题改革.关键词:PISA2021ꎻ新课程标准ꎻ课堂教学ꎻ中考中图分类号:G632㊀㊀㊀文献标识码:A㊀㊀㊀文章编号:1008-0333(2023)23-0033-03收稿日期:2023-05-15作者简介:汪厚田(1991.5-)ꎬ女ꎬ研究生ꎬ中学一级教师ꎬ从事初中数学教学研究.基金项目:本文系江苏省第三届教育考试招生研究课题 PISA测评视角下中考数学试题研究 以南京市中考数学试卷为例 部分研究成果(课题编号:K-e/2021/05)㊀㊀PISA是影响力最大的国际测评项目之一.旨在测试义务教育阶段结束后学生在阅读㊁数学和科学方面所具备的应用知识㊁技能和解决问题的能力ꎬ评估结果反映学生在结束义务教育阶段后ꎬ在多大程度上拥有了科学方面的终身学习能力ꎬ为学生处理未来可能遇到的科学问题做好准备[1].PISA测试自2000年第一次开始ꎬ吸引了大部分国家持续参与ꎬ可见其具有较好的可信度.我国在PISA测评中一直保持领先ꎬPISA能够体现中国考生较为真实的水平ꎬ试题对我国教育测评具有较大的参考性[1].1PISA数学测评框架与2022版«义务教育数学课程标准»内容对比㊀㊀PISA2021数学测评框架[2]主要包括核心素养的定义㊁测评主题和内容.PISA数学素养是指个体在真实世界的不同情境下进行数学推理ꎬ表达㊁应用和阐释数学以及解决问题的能力.它包括使用数学概念和工具来描述㊁解释和预测现象的能力.为此PISA2021数学测评框架确定了8项21世纪技能ꎬ分别是:批判性思维ꎻ创造力ꎻ研究与探索ꎻ自我引导㊁主动性与坚持性ꎻ使用信息ꎻ系统性思维ꎻ沟通ꎻ反思[3].引入21世纪技能ꎬ是因为PISA强调教育与经济㊁生活的紧密联系ꎬ更关注21世纪新兴经济和社会发展的人才要求ꎬ培养学生成为具有 21世纪技能 的 21世纪公民.图1㊀PISA2021数学测评框架2022版课程标准学段目标(7~9年级):综合运用数学和其他学科知识与方法解决问题ꎬ积累数学活动经验ꎬ发展核心素养.探索在不同的情境中从数学的角度发现和提出问题ꎬ综合运用数学和其他学科的知识从不同的角度寻求分析问题和解决问题的方法ꎬ形成批判性思维和创新意识[4].总的来说ꎬ通过对比可以看出:PISA测试目标与我国初中数学课程培养目标是一致的.PISA数学33测评项目对我国义务教育阶段数学教学具有借鉴意义ꎬ能让国内教学在国际学业评价中找到自身的地位ꎬ让国内义务教育阶段的数学教学与国际数学教学更好地互相借鉴.2PISA数学测评对我国义务教育阶段数学教学的启示㊀㊀2022版新课程标准核心素养主要包括:会用数学的眼光观察现实世界ꎻ会用数学的思维思考世界ꎻ会用数学的语言表达世界[4].数学从生活中来ꎬ最终还要为生活服务ꎬ数学和生活紧密联系ꎬ不可分割.这一点与PISA2021数学测评中强调数学内容与真实情境的关联相一致.2.1现实情境教学加强现实情境教学ꎬ尽量避免无效情境㊁假情境ꎬ从真实情境出发ꎬ引导学生学会分析现实情境中的各类关系ꎬ提炼出数学问题ꎬ通过数学建模去尝试解决问题.通过思考感悟数到形的互相转化.教学中ꎬ不少教师为了所谓的效率ꎬ直接告诉学生三线八角㊁同位角㊁内错角㊁同旁内角这些概念ꎬ然后告诉他们基本事实:两条直线被第三条直线所截ꎬ如果同位角相等ꎬ那么这两条直线平行.然后开启无限制的刷题模式ꎬ将学生训练成做题机器.这种所谓的高效ꎬ实则是牺牲了学生思考的机会ꎬ短期来看ꎬ学生是能够取得不错的成绩的ꎬ压缩了思考的时间ꎬ将省下的时间都用来刷题ꎬ重复的㊁机械的练习做多了ꎬ成绩自然要好些.但是我们为了这短期的效益ꎬ让学生跳过自主思考的环节ꎬ值得吗?忽略现实情境ꎬ或者简单一句话带过ꎬ就将结论强行塞给学生ꎬ我们是在训练机器ꎬ还是在教各不相同的活生生的个体?笔者从教十余年来ꎬ见过不少学生知道1+1等于几ꎬ但是如果将1+1融合在某个具体情境中ꎬ学生就不知道考查的是1+1ꎬ从而导致不会做ꎬ这就是典型的高分低能㊁不会思考现象.给学生留有足够的思考时间ꎬ让其去发现问题ꎬ提出问题并尝试解决问题ꎬ真正地开动脑筋去探究㊁质疑㊁再探究ꎬ允许犯错㊁试错ꎬ欣赏并且鼓励不同的声音ꎬ由学生为主去发现问题㊁解决问题ꎬ去试错㊁纠错ꎬ去评价㊁反馈的课堂ꎬ看似低效㊁拖沓ꎬ实则很好地培养了学生认真思考㊁积极探索的学习品质.2022版新课程标准也提出要让学生经历现实情境数学化ꎬ探索数学关系㊁性质与规律的过程ꎬ感悟如何从数学的角度发现问题和提出问题.经历用数学方法解决问题的过程ꎬ感悟科学研究的过程与方法ꎬ感受数学在与其他学科融合中所彰显的功效ꎬ积累数学活动经验ꎬ逐步形成 会用数学的眼光观察现实世界 的核心素养.2.2自主㊁开放和创新教学以往的教学中ꎬ我们往往非常关注教学目标是否达成ꎬ教学难点是否有效突破ꎬ这就导致在课堂教学中ꎬ教师的主导地位体现得较为突出ꎬ而学生的主体地位往往没有得到很好的体现.通常都是教师教什么ꎬ学生学什么ꎬ一旦学生的思路偏离了当堂课的内容ꎬ教师就会将学生的思路拉回到课堂.教师引导㊁帮助学生解决问题ꎬ鼓励有效的提问㊁有效的思考.自主㊁开放的教学ꎬ能凸显学生的主体地位ꎬ由学生特异性产生个体开放思维的不同ꎬ欣赏并鼓励这些不同点ꎬ在开放思维的碰撞下产生的思维火花ꎬ正是创新的动力和源泉.教学中ꎬ我们要把开放性渗透到探索过程的各个环节中去ꎬ由学生主动思考提出开放性问题㊁进行开放式思考㊁探究ꎬ尝试找到解决问题的方法ꎬ进行开放性展示ꎬ得出相对开放的结论ꎬ进行开放性的交流与反思等.专家指出:创造力不仅是一种智力特征ꎬ更是一种人格特征ꎬ是学生最宝贵的精神财富.发散思维㊁高效创新学习必将为培养学生的数学核心素养㊁提高学生在国际上的竞争力作出贡献.3PISA数学测试试题对中考试题的启示PISA测评题目都是基于各种生活情境来考查学生提炼有效信息㊁分析问题㊁解决问题的能力.试题以实际生活背景为情境ꎬ通过问题串的形式呈现ꎬ以下我们来赏析PISA2012中一题的初始与最终版本ꎬ以此来反思我们的命题.例㊀攀登富士山的初始版本[5].富士山每年的7月1日到8月27日开放攀登.43每年的这段时间大约有200000人攀登富士山.问题1㊀在这期间ꎬ平均每天有多少人攀登富士山?A.340㊀B.700㊀C.3400㊀D.7000问题2㊀古原沿着御殿场线用7小时到达富士山顶.这个步道长9.1千米.古原的平均登山速度是多少千米/小时?给出你的答案ꎬ精确到小数点后一位.问题3㊀古原沿着御殿场线攀登9.1千米ꎬ他估计他的步长大约为40厘米.利用古原的估计ꎬ他沿着御殿场线到达富士山顶大约要走多少步?攀登富士山的最终版本[5].富士山是日本著名的休眠火山.问题1㊀富士山只在每年的7月1日到8月27日开放ꎬ供公众攀登.在此期间ꎬ约200000人攀登富士山.平均来说ꎬ每天有多少人攀登富士山?A.340㊀B.710㊀C.3400㊀D.7100㊀E.7400问题2㊀沿着御殿场线攀登到富士山顶ꎬ约9千米.步行者们需要在晚上8点前完成这往返的18千米.古原估计ꎬ他上山时ꎬ步行速度可为平均每小时1.5千米ꎬ下山速度则是上山速度的两倍.这些速度均考虑到了吃饭和休息时间.利用古原估计的速度计算ꎬ他最晚何时开始攀登ꎬ才可以在晚上8点返回?问题3㊀古原带着计步器ꎬ记录他沿着御殿场线攀登时的步数ꎬ他的计步器显示他在上山过程中走了22500步.估计古原在9千米的御殿场线上行走的平均步长.以厘米为单位给出你的答案.㊀比较初始版本和最终版本ꎬ可以发现很多变化.初始版本的情境中包含的一些关键信息被移到了问题1中ꎬ因为这些数据信息对解决问题1至关重要.情境中原有的数据信息则被一个情境设定的短句代替.问题1最初仅要求学生提供最接近整十㊁整百或整千的答案ꎬ最终版本则提高了对有效数字的要求ꎬ加了一个干扰项E.问题2的初始版本被认为太像平时的课堂练习ꎬ题目中的情境根本不是真正需要的ꎬ类似于我们现在讲的伪情境㊁无效情境ꎬ学生阅读理解ꎬ提炼有效信息的能力未得到很好的体现ꎬ而且在实际生活中ꎬ题目的叙述不符合实际ꎬ没有考虑就餐和休息时间ꎬ最终版本中ꎬ题目被改成了更为现实的情形:设计一个沿御殿场线上下山的计划ꎬ并且上下山的速度也不同ꎬ并要求学生求出最晚开始登山的时间.主要挑战由单纯的数据计算变为数学推理.此外ꎬ问题中也明确指出往返的全程是18千米ꎬ从而使学生在问题3中也不会被单程9千米这一条件所迷惑.数据的设计细致且符合实际ꎬ并能实现问题的意图ꎬ同时集中于建模这一过程之中.问题3的初始版本太造作㊁不符合实际.在实际生活中ꎬ如果一个步行者对自己所走步数感兴趣的话ꎬ他会借助计步器来计数的.最终版本中ꎬ改为直接给出了总距离和总步数这两个明显易得的数据ꎬ转而要求学生据此估算平均步长.这样就使提出的问题更为合理.总之ꎬ情境文本更加精炼ꎬ情境信息与相关问题就联系得更加紧密ꎬ问题2和问题3变得更明确ꎬ问题更加真实.命题人要反复斟酌ꎬ使题目内容更符合实际ꎬ从而使故事情境有助于学生在不同的问题间建立联系ꎬ并能更好地加以解决.尽量计算简洁㊁直接ꎬ从而使题目聚焦于测试学生的数学素养及思维过程.参考文献:[1]区楚瑜ꎬ肖化.用PISA科学评价体系分析全国物理卷:以2017-2019年全国1卷物理主观题为例[J].物理教师ꎬ2020(6):77-82. [2]董连春ꎬ吴立宝ꎬ王立东.PISA2021数学素养测评框架评介[J].数学教育学报ꎬ2019(4):6-11ꎬ60.[3]张晨璐ꎬ武小鹏.特点与启示:PISA2021数学测评框架的新发展[J].教育测量与评价ꎬ2020(12):24-29.[4]中华人民共和国教育部.义务教育数学课程标准[M].北京:北京师范大学出版社ꎬ2022. [5]凯 斯泰西ꎬ罗斯 特纳.数学素养的测评:走进PISA测试[M].曹一鸣ꎬ等ꎬ译.北京:教育科学出版社ꎬ2017.[责任编辑:李㊀璟]53。