论芥川龙之介的

- 格式:doc

- 大小:71.50 KB

- 文档页数:8

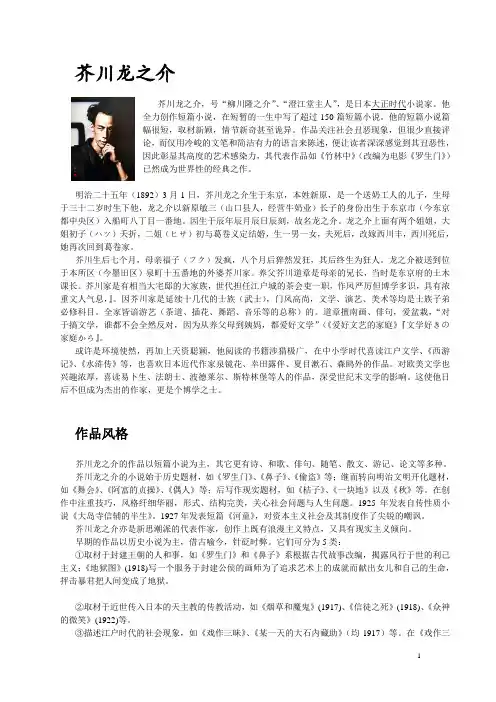

芥川龙之介芥川龙之介,号“柳川隆之介”、“澄江堂主人”,是日本大正时代小说家。

他全力创作短篇小说,在短暂的一生中写了超过150篇短篇小说。

他的短篇小说篇幅很短,取材新颖,情节新奇甚至诡异。

作品关注社会丑恶现象,但很少直接评论,而仅用冷峻的文笔和简洁有力的语言来陈述,便让读者深深感觉到其丑恶性,因此彰显其高度的艺术感染力,其代表作品如《竹林中》(改编为电影《罗生门》)已然成为世界性的经典之作。

明治二十五年(1892)3月1日,芥川龙之介生于东京,本姓新原,是一个送奶工人的儿子,生母于三十二岁时生下他,龙之介以新原敏三(山口县人,经营牛奶业)长子的身份出生于东京市(今东京都中央区)入船町八丁目一番地。

因生于辰年辰月辰日辰刻,故名龙之介。

龙之介上面有两个姐姐,大姐初子(ハツ)夭折,二姐(ヒサ)初与葛卷义定结婚,生一男一女,夫死后,改嫁西川丰,西川死后,她再次回到葛卷家。

芥川生后七个月,母亲福子(フク)发疯,八个月后猝然发狂,其后终生为狂人。

龙之介被送到位于本所区(今墨田区)泉町十五番地的外婆芥川家。

养父芥川道章是母亲的兄长,当时是东京府的土木课长。

芥川家是有相当大宅邸的大家族,世代担任江户城的茶会吏一职,作风严厉但博学多识,具有浓重文人气息,』。

因芥川家是延续十几代的士族(武士),门风高尚,文学、演艺、美术等均是士族子弟必修科目。

全家皆谙游艺(茶道、插花、舞蹈、音乐等的总称)的。

道章擅南画、俳句,爱盆栽,“对于搞文学,谁都不会全然反对,因为从养父母到姨妈,都爱好文学”(《爱好文艺的家庭》『文学好きの家庭から』。

或许是环境使然,再加上天资聪颖,他阅读的书籍涉猎极广,在中小学时代喜读江户文学、《西游记》、《水浒传》等,也喜欢日本近代作家泉镜花、幸田露伴、夏目漱石、森鸥外的作品。

对欧美文学也兴趣浓厚,喜读易卜生、法朗士、波德莱尔、斯特林堡等人的作品,深受世纪末文学的影响。

这使他日后不但成为杰出的作家,更是个博学之士。

芥川龍之介と「仙人」作者紹介芥川龍之介1892年3月1日 - 1927年7月24日、日本の小説家。

号は澄江堂主人(ちょうこうどうしゅじん)、俳号(はいごう)は我鬼(わが)。

そもそも新原家の子であった。

11歳の時に母が亡くなり、翌年に叔父芥川道章の養子となり、芥川姓を名乗ることになった。

辰年辰月辰日辰刻の出生なるを以て(もって)龍之介と命名した。

芥川龍之介は中小学生のとき、中国の「西遊記」や「水滸伝」(すいこでん)などを読むことが好きでした。

家族のみんなも読書がすきだから、芥川の幅広く読みあさることに深く影響を与えました。

芥川は中国と日本の文学作品を読んだだけでなく、西洋の文学も好きだった。

特に、イプセンの「人形の家」の作家である。

芥川は一生150でぐらいの短編(たんぺん)小説を書いた。

仙人三篇も書きました。

(未完のも含める)こちらの三篇の仙人はそれぞれに芥川の創作の初期、中期、晩期を貫いた。

作品の特徴:芥川龍之介の作品は、初期と晩年でかなり違うと言われる。

初期 (1916~1920) 歴史物説話文学を典拠(てんきょ)とした「羅生門」「鼻」などの歴史物、加えてキリシタン(天主教及信徒)物が有名である。

日夏耿之介(ひなつこうのすけ)は初期の作品を「非常によい」と評価していた。

歴史物では、人間の内面(うちづら)、特にエゴイズム(個人主義)を描き出したものが多かった。

中期(1920~1924) 現実への考え芸術至上主義的な面が全面に出た「地獄変」などを書き、長編「邪宗門」(じゃしゅうもん)に挑(いど)んでいた。

晩期(1925~1927) 死亡の陰死亡の陰に包まれていた。

自殺を考えていたのか、自分のこれまでの人生を見直したり、生死(しょうじ)に関する作品が多く見られた。

初期より晩期の方を高く評価する見解(けんかい)も示されていた。

「一(いっかい)塊の土」など、これまでと比べ現代を描くようになるが、台頭(たいとう)するプロレタリア(贫民)文壇にブルジョア(市民)作家と攻撃されることとなった。

崇高的效果举例

分析日本近代著名作家芥川龙之介的《蜘蛛之丝》。

崇高的效果是唤起人天生就有的追求伟大、渴望神圣的愿望。

在《蜘蛛之丝》中,犍陀多在看到来自极乐世界的蛛丝后,渴望脱离苦海,进入极乐净土。

这种追逐光明的行为,正是源于对极乐世界的崇高和神圣的向往。

《蜘蛛之丝》的崇高还体现在两方面,一是数量上的崇高:极乐与地狱之间的距离不止千万里,无论犍陀多如何努力攀爬,都很难到达。

二是力量上的崇高:地狱与极乐相距极远,而佛世尊却能一眼望见里面的景象;只要佛世尊有心相救,就算是像犍陀多那样十恶不赦的罪人,也能获得逃离地狱、到达极乐的机会。

优美和崇高是常见的两种美学形态。

苏轼被贬黄州时,曾经写下了豪放词的代表作《念奴娇·赤壁怀古》和文赋代表作《赤壁赋》,就是崇高与优美的相异与相联。

崇高,是通过朗吉弩斯的《论崇高》引入美学界的。

他说:“如果我们环视四周的生活,我们会发现,万物的丰富、雄伟、美丽是惊人的。

小小的溪流清澈而有用,辽阔的海洋的美却更加令人惊叹;天上的星光是美的,可是与我们自己点燃的火炬比起来,星光就显得黯然无光了;火山具有摧毁一切的惊人气势。

”在他看来,崇高的美学特征是数量的巨大和力量的强大,威严可怕,令人惊叹,人的实践尚未征服的奇异。

“崇高”对象的特征是无形式,即对象形式无规律、无限制。

崇高感是主体由对对象的恐惧而产生的痛感转化为由肯定主

体尊严而产生的快感。

人天生就有追求伟大、渴望神圣的愿望。

崇高的效果是能够唤起人的尊严和自信。

芥川龙之介作文

你知道芥川龙之介吗?那可是个超级有趣又有点“怪”的家伙呢。

再说说他的风格,那可真是独树一帜。

他不喜欢长篇大论地跟你讲大道理,而是把那些深刻的思想就像藏小糖果一样,藏在故事的各个角落。

你得自己去慢慢找,慢慢品,等你找到的时候,就会有一种“哇,原来是这样”的惊喜感。

他的描写也很细腻,就像一个超级细心的画家,一笔一笔地勾勒出那些场景和人物。

读他的文字,你就感觉自己好像走进了他所描绘的那个世界,能闻到空气中的味道,能感受到人物的喜怒哀乐。

不过呢,芥川龙之介这个人感觉有点悲观哦。

他看世界好像总是透过一层灰色的玻璃,在他的故事里,美好常常是短暂的,而丑恶却像野草一样疯长。

也许是他所处的那个时代让他这样的吧,毕竟那时候的社会也有很多黑暗的角落。

但不管怎么说,他这种对人性和社会的悲观态度,也让他的作品更加深刻,就像一杯苦咖啡,虽然喝的时候有点苦,但过后却能让你回味无穷。

我觉得芥川龙之介就像是文学世界里的一个神秘侠客,他带着他的笔,在人性和社会的江湖里闯荡,留下了一篇篇精彩绝伦的故事。

他的作品就像星星一样,虽然有些黯淡,但却永远在文学的天空中闪烁着独特的光芒,吸引着我们这些好奇的读者去探索、去思考。

芥川龙之介自杀时留下遗书,谈到了“自然的美,是在我临終的眼中映現出來的。

”算是贪死的人,川端不满意,说:“一个人无论怎样厌世,自杀不是开悟的办法,不管德行多高,自杀的人离真正圣人境界仍然相去甚远。

自己并不能与芥川对於自杀礼赞的说法产生共鸣。

”推究起缘由,当是佛教的力量,纵观日本文学,确乎有一种透过死亡和黑暗來观察人生的主旨,《平家物语》就在唱“盛者必衰,諸行无常”、《方丈記》则把世俗的人家喻為“河中水影”,《徒然草》中的“虚无”,松尾芭蕉的“寂灭”,也都赫然昭彰,即使上溯到《源氏物语》、《枕草子》、《古事记》的文学源头,其“物哀之美”, “毀灭之美”与“虚无之美”都如同浩荡幽暗的流水。

构成了日本文学最宏大深沉的血脉。

提醒的是生命的真相。

相较之下,中国文学太开窍了,全无贪死的野心,大约还是在儒家文化里濡染太深,求取的是利禄、是功名,是华丽锦袍上的虱子。

与真正的生命全不相干。

展览的仅是人世的悲与喜、没落与繁华、家族衰荣与老于世故。

最近看了一些日本现代作家的作品,三岛由纪夫的《金阁寺》和《假面的告白》,芥川龙之介的《侏儒的话》和一些短篇,太宰治的《人间失格》,川端康成的《伊豆的舞娘》、《温泉旅馆》、《抒情歌》和《禽兽》。

这些作者全部都是自杀死的,确实有日本特色。

从那些作品来看,我觉得原因是这样。

这些作家入世很深,有一股把自己视为普通人的执念。

想要当凡人,需要谦卑作为基础。

谦卑有两个来源:慈悲和理性。

但是对于日本人来说,二者都是外来货,求之不得。

于是他们只好保持着死的状态回到世界里,但又纠结得无以复加。

说他们热爱自杀,那倒未必。

他们只是想当普通人,那些死者只不过想要杀死已死的自己,却没那能耐。

分析他们的心态有助于解释其他一些问题,例如日本人为什么那么变态,为什么那么“右”之类的。

后面这个问题我以前就觉得奇怪。

鲁迅和萨特都成了左派,只有绝望先生不这样。

芥川龙之介写了太多社会人阴暗面,他对人性的绝望和迷茫使他痛苦,所以用死来逃避,用死来抗议和表达一种姿态。

地狱图:地狱式的社会人生-----读芥川龙之介《地狱图》杨亚臣摘要:芥川龙之介的作品,大部分是取材于东方和西方的历史典故的历史小说.但是他对于历史小说的态度并不是为历史而历史,而是把历史当作舞台,阐述自己对于社会人生的看法。

《地狱图》这篇小说便是以古喻今,具有它深刻的社会意义,揭露了封建统治阶级者的凶狠,毒辣和残暴.本文便通过作品来探讨一下芥川龙之介心中的社会人生。

关键词:芥川龙之介地狱图以古喻今社会人生一、《地狱图》的成书芥川龙之介是日本近代新思潮派的代表作家,素有“鬼才”之称。

在短短十几年间,他创作了一百四十八篇短篇小说,并写下大量的评论、随笔、诗歌、札记和游记等。

芥川龙之介的作品,大部分是取材于东方和西方的历史典故的历史小说.但是他决不是为历史而历史,而是借历史事实来寄托自己的思想情感.用芥川自己的话来说,就是“我虽用历史典故来写小说,这并不意味着我对历史上的典故和人物抱有向往的情感.”“所谓历史小说不管在何种意义上来说,它总不是以再现历史为目的的”,而是像童话中常有“从前...”,“很久很久以前....”一类话一样,“这是因为童话中常出现一些不可思议的事件,对作者来说,把当前作为舞台来描写总会感到不方便. 不如把历史上某一时期的外国或本国作为舞台来描写会更方便一些.”“我取材于历史也出于同样的需要”.由此可见芥川龙之介的历史小说是以古喻今的, 是有它深刻的社会意义的,是森鸥外式的“超脱历史”的历史小说.鲁迅先生在评芥川龙之介喜欢使用历史典故作为小说题材时,也有过类似的见解:“他的复述古事并不专是好奇,还有他的更深的根据: 他想从含在这些材料里的古人的生活当中,寻出与自己的心情能够贴切的触著或物, 因此那些古代的故事经他改作之后,都注进新的生命去, 便与现代人生出干系来了.”<<地狱图>> 就是芥川龙之介根据日本古籍<<宇治拾遗物语>>卷三中的<<绘佛师良秀喜观火烧自家记>>和日本古籍<<古今著闻集>>卷十一中 <<弘高的地狱屏风图>>的故事创作出来的历史小说.<<地狱图>>虽然是芥川龙之介的早期作品,但颇得读者的好评. 芥川本人也以这篇小说自负.在一九一九年一月的一次讲话中他说:“我‘开始写小说大多是由于朋友的怂恿’,‘真正产生想从事创作小说的勇气是最近半年来的事’”.这“最近半年来”恰好是芥川龙之介完成<<地狱图>>的前后.可见他对<<地狱图>>是非常满意的. <<地狱图>>在日本的作家中也引起了广泛的良好反应.正宗白鸟在<<评芥川氏的文学>>中就指出过:“就我所读的范围来说,我毫不犹豫地推荐这篇<<地狱图>>为芥川龙之介的最佳杰作”.二、《地狱图》的故事梗概《地狱图》的揭露了一个封建统治阶级者的凶狠,毒辣和残暴.故事是通过这个统治者的侍从来叙述的,主要情节为: 有一个极其专横而又极其残忍的封建统治者---主公老爷,小说中的老爷是一个地位十分尊贵的贵族,他有着至高无上的权利。

从儿童文学的视点看芥川龙之介《蜘蛛の糸》的翻译戚越吉林大学摘要:《蜘蛛の糸》不仅是芥川龙之介的代表作品,而且更是芥川龙之介发表在《赤い鳥》创刊号上的第一篇童话。

目前国内关于日本童话的翻译研究少之又少。

关于芥川的《蜘蛛の糸》大多是从文学的角度进行研究的,以儿童文学的角度来研究该文本的翻译的论文几乎没有。

本文以芥川龙之介的童话作品《蜘蛛の糸》中台两个译本为例,从“儿童本位”的角度出发,对比译本发现译者所持翻译目不同,翻译时多处采取了不同的处理方式。

笔者通过分析,主要从词汇,句子,篇章等方面总结出儿童文学翻译策略。

关键词:《蜘蛛の糸》;目的论;儿童文学一、研究背景儿童文学作为文学的一个重要组成部分,对儿童三观的形成起着重要的导向作用。

儿童文学因具有其特殊的读者群体和其自身的文学特点受到社会各界的重视。

伴随着改革开放和素质教育的热潮,越来越多的外国儿童文学作品被引进到国内,这些儿童文学作品极大程度地提高了小朋友们的知识文化水平,而且从跨文化交际的视角开拓了小朋友们的视野。

谈到儿童文学翻译,总会认为译者仅仅只是用最浅显易懂的词语、短句将原文的意思表达出来,用简单直白的方式讲故事而已。

实际上,儿童文学翻译的难度和成人文学的翻译相比较看有过之而无不及。

一般来说,翻译是一种负有对原文作者、读者和文本的三重责任的一种实践活动。

在翻译儿童文学的过程中,由于儿童文学的特殊目标读者群体是儿童,而且儿童在性格、心理等等方面与成年人相去甚远,因此译者也着实面临着不小的挑战。

简单说来,既要重视于原作的所表达的思想、童心童趣和语言上的韵律,又要将这些传递给在目的语文化背景下长大的儿童读者,而且还要做到保证广大少年儿童通过译文比较容易的理解和接受外国儿童文学作品,通过阅读外国儿童文学作品的译文能得到与原语环境下的读者类似的感受、启发和教育。

近几年来,国内外学者在不同理论的指导下对儿童文学的翻译进行了分析和探索,研究成果十分丰富。

论芥川龙之介小说中的佛教思想作者:周杰来源:《现代商贸工业》2020年第13期摘要:芥川龙之介是日本大正文坛的领军人物,日本短篇小说旗手,被称为“日本的卡夫卡”。

谈到芥川文学的宗教性时,学界都倾向于将目光投向其基督教题材小说,对佛教题材小说却少有关注。

根植于东方的佛教思想才是芥川文学的灵魂,探讨芥川龙之介小说中的佛教思想有助于更全面地解读芥川文学与宗教的关系。

关键词:芥川龙之介;佛教思想;因果报应中图分类号:G4文献标识码:A ; ; ;doi:10.19311/ki.1672-3198.2020.13.0870 引言芥川龙之介(1892-1927)是日本大正文坛的领军人物,是日本近代文学史上颇负盛名的小说家。

在短短12年的创作生涯中,芥川龍之介为后世留下了148篇小说,66篇随笔,55篇小品文,以及大量的文学评论、诗歌、游记,极大地丰富了日本文学史。

芥川的小说以短篇为主,涉及基督教、佛教、道教等宗教题材,构思巧妙,语言犀利,情节跌宕起伏。

长期以来,谈到芥川文学的宗教性时,中外学者首先都将目光放在基督教上,诚然西方基督教思想对芥川的影响不可小觑,然而笔者认为,芥川的灵魂深处依然栖息着古老的东方之心,其小说揭示人间善恶、拷问人性,处处体现着佛家的因果报应思想。

下文以《罗生门》和《蜘蛛之丝》为例,通过小说情节分析其中的佛教思想,并探寻芥川佛教思想的来源。

1 芥川小说中的佛教思想1.1 《罗生门》《罗生门》最初于1915年11月登载在《帝国文学》上,并于1918年5月收录在芥川的第一本创作集《罗生门》的卷首。

芥川在创作《罗生门》时,曾一度被恋爱问题所困扰,不被家人接受的初恋经历让他意识到了人性的自私。

在《罗生门》中芥川通过对下人三次心理变化的细致描写,展现了人在面对善与恶,美与丑抉择时的矛盾心境,揭露为了生存而不得不向利己主义妥协的丑恶人性。

下文是《罗生门》的故事梗概:平安王朝末期的某个傍晚,一个被主人辞退,无处可去的下人在罗生门下躲雨。

芥川龙之介芥川龙之介,号“柳川隆之介”、“澄江堂主人”,是日本大正时代小说家。

他全力创作短篇小说,在短暂的一生中写了超过150篇短篇小说。

他的短篇小说篇幅很短,取材新颖,情节新奇甚至诡异。

作品关注社会丑恶现象,但很少直接评论,而仅用冷峻的文笔和简洁有力的语言来陈述,便让读者深深感觉到其丑恶性,因此彰显其高度的艺术感染力,其代表作品如《竹林中》(改编为电影《罗生门》)已然成为世界性的经典之作。

明治二十五年(1892)3月1日,芥川龙之介生于东京,本姓新原,是一个送奶工人的儿子,生母于三十二岁时生下他,龙之介以新原敏三(山口县人,经营牛奶业)长子的身份出生于东京市(今东京都中央区)入船町八丁目一番地。

因生于辰年辰月辰日辰刻,故名龙之介。

龙之介上面有两个姐姐,大姐初子(ハツ)夭折,二姐(ヒサ)初与葛卷义定结婚,生一男一女,夫死后,改嫁西川丰,西川死后,她再次回到葛卷家。

芥川生后七个月,母亲福子(フク)发疯,八个月后猝然发狂,其后终生为狂人。

龙之介被送到位于本所区(今墨田区)泉町十五番地的外婆芥川家。

养父芥川道章是母亲的兄长,当时是东京府的土木课长。

芥川家是有相当大宅邸的大家族,世代担任江户城的茶会吏一职,作风严厉但博学多识,具有浓重文人气息,』。

因芥川家是延续十几代的士族(武士),门风高尚,文学、演艺、美术等均是士族子弟必修科目。

全家皆谙游艺(茶道、插花、舞蹈、音乐等的总称)的。

道章擅南画、俳句,爱盆栽,“对于搞文学,谁都不会全然反对,因为从养父母到姨妈,都爱好文学”(《爱好文艺的家庭》『文学好きの家庭から』。

或许是环境使然,再加上天资聪颖,他阅读的书籍涉猎极广,在中小学时代喜读江户文学、《西游记》、《水浒传》等,也喜欢日本近代作家泉镜花、幸田露伴、夏目漱石、森鸥外的作品。

对欧美文学也兴趣浓厚,喜读易卜生、法朗士、波德莱尔、斯特林堡等人的作品,深受世纪末文学的影响。

这使他日后不但成为杰出的作家,更是个博学之士。

芥川龙之介作品利己主义分析摘要:芥川龙之介是日本近代著名的短篇小说家,他的小说对人、对人性有深刻的认识和了解,在细小琐碎平平常常的事物中,将人性的某些方面,剖析得尖锐而透彻。

本文以芥川龙之介的作品《罗生门》、《蛛丝》、《鼻子》为例,拟从小说中的人物入手,尝试分析人性中每时每刻都存在的利己主义思想,进而结合芥川个人、家庭、所处的时代背景探索这一创作基调的原因。

关键词:芥川龙之介利己主义《罗生门》《蛛丝》《鼻子》中图分类号:i106 文献标识码:a芥川龙之介是日本近代作家,以“新技巧派”著称。

他生于明治25年(1892),卒于昭和2年(1927)。

虽然经历了三个年号,可生命却很短暂,但他却写下了很多脍炙人口的作品,丰富了大正文坛,在日本文学史上留下独特的篇章。

为了纪念芥川在文学上的成就,从1935年起以他名字命名设立了“芥川文学奖”,它一直是日本奖励优秀青年作家的最高文学奖。

芥川的小说以短篇见长,代表作有《罗生门》、《鼻子》、《蛛丝》、《戏作三昧》、《信教人之死》等。

芥川的小说取材广泛新颖,结构上构思奇特、布局巧妙、情节新奇、甚至诡异,内容上接近现实,努力揭示黑暗和人性的丑恶,但他很少直接评论,仅以犀利的笔锋,让读者感受到人性利己这一深刻主题,体现了他对社会人生和艺术的探索。

一《罗生门》《罗生门》发表在大正4年(1915)的《帝国文学》上,作品取材于《今昔物语集》。

《罗生门》是历史小说,作品借用古代的故事,经过芥川的再创作,表现现代人的思想和情绪,寓意深刻,发人深省。

充分体现了芥川高超的写作技巧。

《罗生门》的故事发生在平安朝的末期,当时京都地方相继发生了诸如地震、龙卷风、火灾和饥荒等大灾难。

某日黄昏时分,主人公——一个刚刚遭到主人解雇的仆人来到罗生门下避雨,而他想的却是明天的生活,“穷途末路中,只想要摆脱困厄,哪里还顾得上选择手段?挑三拣四,就只有等待饿死在墙边或路旁,或者被抬到罗生门上,像野狗一样被人丢弃。

投稿類別:文學類篇名:芥川龍之介著《蜘蛛之絲》、《籔之中》、《羅生門》—論利己 孫凡甯。

市立百齡高中。

高二1班指導老師:董慧文老師壹●前言:一. 研究動機與研究範圍:在閱讀芥川龍之介的作品時,我認為他所寫的每一篇故事都十分精闢,尤其印象最深刻的是這三篇《蜘蛛之絲》、《籔之中》、《羅生門》,都是描寫著我們人平常的心性和性格,而故事中也運用巧妙的構思,來達成他所想要表達的想法,也就是對「人性」的看法,因此進一步地,想更深入發掘他的作品中描述人性現實的那一面。

而這正是引起我的興趣,覺得值得探討及發人深省的內容。

以下分別就《蜘蛛之絲》、《籔之中》、《羅生門》這三篇文章各自的主要人物作深入探討,因為其中所敘述的大多呈現人性最真實的一面。

二. 論文大綱:本文主題的「利己」之定義為不惜犧牲他人,視他人為踏板,而得以讓自己從中獲取利益!以芥川龍之介著名的《蜘蛛之絲》、《籔之中》和《羅生門》之主要人物來作探討依據。

《蜘蛛之絲》則是以一念之間的善惡為主軸,並描述出犍陀多的自私,為了自己的逃脫而不顧他人的狹小利己的行為,故事的背景也襯托出犍陀多和釋迦牟尼佛所處的環境不同之所故。

《籔之中》則是敘述以強盜多襄丸、武士金澤武弘、武士的妻子真砂為靈魂人物所構成的懸疑殺人案件,三人相異的證詞,更為故事增添了一抹神秘感,也顯示了人們話語的不真實和只為了個人的形象而活的態度。

最後再從《羅生門》中可看出作者對於人性黑暗一面的看法,從沒落的羅生門點出故事主軸,利用戰亂之時,被解雇的佣人到利用死人頭髮作假髮的老太婆,都充滿了迫不得已的自私人性。

三.研究方法:本論文先將每個主要人物作性格分析,從中探究出利己人物性格,同時參考黃錦容、蘇石平、賴祥雲、洪瓊君等學者的研究,進一步作出深入探討。

貳●正文:ㄧ、《蜘蛛之絲》(ㄧ)主軸人物及其性格:1.無惡不作的強盜—犍陀多:《蜘蛛之絲》這篇故事中最重要的角色,犍陀多是一名無惡不作的強盜,在生前僅僅一次所做過的善事—救了一隻蜘蛛,這就是突然瞬間善心的一念,然而犍陀多壞事做盡必然入地獄的,而他萬萬沒想到,他生前這微微牽動的惻隱之心,會成為他的ㄧ線希望,但他更沒想到的是他的ㄧ念之間決定了他是要向上到極樂世界抑或是墮入永不見天日的地獄……。

论《河童》中对现世的讽刺作者:马畅来源:《智富时代》2019年第03期【摘要】《河童》是芥川龙之介晚年的代表作品,在《河童》这篇小说中无不充斥着他对生命、对人性宗教、对资本主义的思考与怀疑。

他用怪诞的手法描写了23号精神病患者在河童国的见闻与经历,以河童国的社会形态来讽刺映射日本当时的社会黑暗面。

本文将从家庭关系和人类关系、资本主义残忍的剥削压迫,以及宗教死亡的态度这三个角度对《河童》一文中对现实日本的讽刺进行分析。

【关键词】《河童》;现世;讽刺芥川龙之介作为“新思潮”派的代表。

其创作风格与文学内涵在近现代日本作家中也是独树一帜,虽然他在35岁时便早早因现实的幻灭而自行中止了生命,但他在他短暂的生命历程中仍留下了许多耐人寻味的作品。

《河童》作为他晚期的代表作,也最能代表其结束生命前的的思想路径和内心状态。

这篇文章是作于1927年,之后不久芥川就自杀了。

这不禁会使人猜测《河童》中是否蕴藏有他自杀的原因和征兆。

《河童》中以日本传说的河童世界为背景,表达他出了对未来的迷茫与不安,并对自己所处的环境感到厌烦。

想逃离,去到一个新的地方。

一、社会关系与战争河童是日本传说中的一种动物,河童的总体形象就像一个高三四十公分奇丑无比的青黑色猴子。

在这些“丑陋低级”的河童的眼中他们是比人类还要高级与聪明的动物。

我们人类当作天经地义的正义、人道,河童听了会哈哈大笑。

我们觉得荒谬的,他们却当成正经。

他们会征求未出生小河童的意见,让他们自己决定是否要来到这个世界。

他们认为只考虑父母的利益太自私也太可笑。

因此小河童可以在出生前向他父亲表示:“我不想出生,因为,首先仅爸爸的遗传性精神病我就受不了,其次我不愿做一个河童”。

这是否在讽刺人类父母的生育意愿从来都只是父母的选择,未来孩子的生存环境从不在考虑范围内,人类会面临很多选择却永远无法决定自己是否应该降生于这个世界,我们有选择结束生命的权利,可是我们什么时候才能拥有选择开始生命的权利,如果有,这个社会就不会有那么多不幸的孩童,因父母的不负责与一时冲动而要孩子承受一辈子的痛苦。

芥川龙之介创作风格的转变及原因孙延永【摘要】芥川龙之介在日本文坛甚至是世界文坛都有重要影响.他在短暂的35年人生中,创作了140余篇脍炙人口的作品.前期创作在古典文学中寻找素材,追求完美的故事情节,过于强调小说的结构;后期创作受日本文学界私小说思潮及好友萩原朔太郎的创作风格的影响,加之认识到了前期作品中缺乏诗意精神的不足,转而从现实生活中寻找素材,创作出能够带给人们诗意感受,具有广义上的抒情诗般的小说,颠覆了前期的创作理念和方法,开创了日本小说的新领域.【期刊名称】《日本问题研究》【年(卷),期】2015(029)006【总页数】6页(P75-80)【关键词】芥川龙之介;创作风格;转变;故事性;诗意精神【作者】孙延永【作者单位】内蒙古民族大学大学外语教学部,内蒙古通辽028000【正文语种】中文【中图分类】I3芥川龙之介是日本大正时期的代表作家,在日本文学史上占有重要的地位。

芥川龙之介在大正五年(1916年)到昭和二年(1927年)短短的十几年间,撰写出了很多大家耳熟能详的作品。

芥川认为生活与艺术是相反的,并且认为理想的状态是生活和艺术相脱离,并以此为基础展开了一系列的创作。

与日本其他作家相比,他的表现手法和表达方式更加生动有趣。

芥川晚年肯定直贺直哉主张,即没有故事情节的心境小说,例如《海市蜃楼》,完全否定了自己前期追求故事性的文学理念。

芥川文学从题材上看,分为历史和现实两种题材。

他初期的文学作品以历史题材为主,通过历史典故以及历史人物,表达自己的心情,列举社会问题加以批判,展现当代人的烦恼。

芥川晚期的文学作品大部分以社会现实为题材,愉快的场景变少,悲伤的画面增多,与作者自己的人生观和社会环境联在了一起。

从芥川文学的整个过程来看,在前期历史题材和后期现实题材之间,素材自不用说,创作风格也发生彻底的转变。

从先行研究来看,山敷和男在《芥川龙之介的艺术论》中,分为(1)艺术完成论,(2)技巧论,(3)形式和内容,(4)艺术活动意识说,(5)粗细和纯粹等五个部分[1],论述了芥川文学的内容和形式,介绍了迄今为止的芥川文学论。

浅析芥川龙之介小说中的旁观者形象科技信息人文社科浅析芥III之介iJli.,~巾酌旁艇者形象三江学院赵群[摘要]作为日本大正时期最受关注的作家之一,芥川龙之介的作品往往一开始便倍受瞩目,成为众多文学评论家评论的焦点.纵观之前研究可以发现,纵使其出发点有所不同,但就芥川一直着力于通过文学作品来展现人性这一点上可谓殊途同归.本文尝试在前人研究的基础上,从一个新视角出发,即通过对芥川龙之介部分小说中旁观者形象的分析,进一步探究芥川怀疑主义的人性观,并对其形成作简要阐释.[关键词]芥川龙之介旁观者人性怀疑主义一,引言长期以来,"人陛"一商是古今中外的作家乐此不疲的一个话题.综观古今中外各个国家各个时期的优秀文学作品,其问无不渗透了作家对人生和人性的深刻认识与揭露.然而,对人性认识的深度却因时因人而异.有学者认为,日本文学的人性表现得以全面展开始于明治维新以后的近代文学,而在日本近代文学史上,对人性深层发掘最勤,发现最多的当推芥川龙之介.该观点是否值得商榷暂且不论,至少可以认为芥JII在人性探求上的努力是被相当一部分学者所认同的.时至今日,与芥川龙之介相关的研究可谓层出不穷.这些研究主要从他小说中的主人公形象及性格出发来探求芥川I对人性的看法.如王柯华从他的早期作品《鼻子》中的主人公——禅智内供的心理变化及其行为出发日,而南开大学文学院的张一玮从他的另一部代表作——《竹林中》里的人物行为人手来分析芥川龙之介对人性和人生的看法.关于这一点,两南师范大学的唐琼在她的研究成果《盲点的破壳》一文中也做过比较详细的总结.然而综观以往研究可以发现,先前的研究重点把眼光停留在对芥JII小说主人公心理及行为的分析上,很少有人从其小说中同样关键的诸多旁观者形象出发来解析芥川对人性的认识.另外,以前的研究往往多从芥川I的小部分文学作品出发,指出他是因为对资本主义制度下人性的丑恶面有较深刻的认识,以至怀着"恍惚的不安"结束了自己年仅三十几岁的生命.然而,这种观点很难解释芥川的许多作品中存在的一些善良的人物形象及其作品中时而透露出来的人文关怀和对纯真与善良的感动.带着上述问题,在诸多先行研究的基础上,笔者意欲重点分析芥川部分小说作品中的旁观者形象,并进一步探讨芥川龙之介的人性观,阐释在人性的善恶认识之间摇摆的芥川龙之介其实在人性观上存在一种怀疑主义的倾向.二,别具韵昧的旁观者形象在芥JIl龙之介的整个文学创作生涯中,小说的创作占了主要的部分.也正是小说的创作为他赢得了"鬼才"之名,并得以与近代日本文学史上被称为"小说之神"的志贺直哉在短篇小说创作领域并驾齐驱.这不仅可以归功于其早期阅读的欧美文学,日本古典文学和中国古典文学的熏陶,也可以溯及到夏目漱石与森鸥外两位文学大家的影响.因此,他的小说作品不仅形式上新颖别致,人物形象的塑造上也颇鲜明独到.当然这不仅体现在对小说主人公的塑造上,在对主人公周围的人物,即形形色色的旁观者的塑造方面,作者也颇费笔墨和心力.笔者认为可以大体将芥川小说中出现的旁观者形象归结为以下几大类.1,幸灾乐祸的恶人形象提到芥川作品里的旁观者形象人们最容易想到的恐怕就是他的出世名作《鼻子》里嘲笑禅智内供的诸多人物.主人公因自己的长鼻子受到世人的嘲弄并为此十分苦恼.在费了一番周折终于将鼻子缩短到正常鼻子的长度时,反而招来更多的嘲笑和骚动.可以认为,整篇文章的展开和发展并不完全由主人公的行为发展决定,同时也是由那些以别人的缺陷为自己取乐对象的旁观者决定.主人公因为旁观者的嘲弄而苦恼,因为苦恼而企图寻求解脱,因为寻求解脱而招来更露骨的嘲笑,于是再一次寻求解脱——希望鼻子变回初始的长度.之前的许多评论者主要从主人公的内心冲突和变化出发解释芥』If对人性的展现.然而笔者认为,从那些旁观者一次次辛辣的嘲讽中能更直观地看出作者对人性丑恶一面的揭示.作者在文章中也对旁观者的这种心态也有所评论: "人总是存在两种相互矛盾的感情.当然任何人对别人的不幸都有同情之心.而一旦不幸的人摆脱了不幸旁人又觉得若有所失.说得夸大一点,甚至希望这个人重新陷入和以前同样的不幸.于是,就会不知不觉对对方产生某种——虽然是消极的——敌意."14KP4o)关于这段话,易国定曾做过极为精彩的注释."当一个人对旁人的不幸寄予同情,这是因为人本有恻隐之心,同时又得到施与者的满足感.一旦对方摆脱不幸,情况好转,自己因同情心缺少施与的对象,而有某种缺憾感.同时不幸者的好转,不再证实自己的强大,进而对自己的存在有某种威胁,于是不知不觉中产生-一种嫉恨甚至敌意."【用这种心理同样可以来解释《素戈呜尊》中人们对天才英雄素戋呜尊的态度.主人公素戋呜尊虽然是位相貌丑陋的年轻人,但他在所有比赛中都可以技压群雄.然而这非但没有为他赢来周围人的好感,反而招致大家的反感和排斥."每当白翎箭腾空而起,周围的青年都随之仰头追寻,并交口称赞功力不凡.然而得知每轮都是白翎箭飞得最高,他们又变得表情冷淡.不止如此,居然有人对功力稍逊者滥发溢美之词."H在新一轮的竞赛中,素戋呜尊仍旧独占鳌头.然而就在他挑战更高难度失败落水之后,"有人捧腹大笑,好像在说'活该',也有人在哄笑一番之后,仍给予更多同情和鼓励的话语"."因为丑小伙惨遭失败,伙伴们又像对待世间弱者一般,开始显示亲近.不过,他们很快又恢复先前的那种沉默——暗藏敌意的沉默."【可以说,作者通过旁观者态度的细微变化,淋漓尽致地将人性中的黑暗面暴露在光天化日之下.作者在侏儒警语中曾这样描写天才:"天才距我们仅一步之隔.同代人不理解这一步千里,后代人则盲目崇拜这千里一步.同代人为此而置天才于死地,后代人则因之焚香于天才的灵前:"[6XP24:~/正因为素戋呜尊是这样的天才,才遭到同代人的排挤和嫉恨.天才尚且如此,平凡的小人物当然也不能摆脱这种宿命.《山药粥》里的五品因其貌不扬,生就一副寒酸像备受同僚甚至孩童的奚落."人们冷淡的表情背后,藏着类似小孩子家无聊的恶意".另外,面对《秋》里的主人公信子的意外结婚,她的同学们"心中混杂了奇妙的庆幸和与以前不同意义的嫉妒之情".面对如素戋呜尊之类的强者,许多旁观者采取孤立,漠视的态度.面对如五品之类的弱者,许多旁观者采取嘲弄,取笑的态度.面对如信子那样平凡的幸福,旁观者也会觉得不自在.透过这些旁观者没来由的妒嫉和嫉恨,作者传达出来的是人性的丑恶以及人们利己主义的劣根性,进而表达出对人性的失望.2,善意热心的帮助者形象当然,芥川也没有一味地在他的作品中表现人性之恶.在诸多的旁观者中也出现了一些善良的形象.例如《鼻子》里禅智内供的弟子.他既看到别人对师傅的嘲笑,也看到师傅因鼻子引发的苦恼,遂趁上京都办事之际,主动从一位中国的大夫处讨来了秘方,帮助内供成功地将鼻子缩短.由于内供敏感可怜的自尊心作祟,他不曾拜托过别人帮他打昕缩短鼻子的方法.所以,这完全是弟子自己单方面积极主动的行为.甚至在内供由于一味要面子而装作对治疗的事满不在乎的时候,他仍极力劝说师傅试用此法.暂且不论鼻子治好后内供由此又受到怎样的嘲弄, 单就看这位弟子在整个疗治过程中的热心也能让人感觉出人性温馨的一面.?同样的,《山药粥》里的五品虽然经常受人欺负,但还有一位无品的侍卫在别人欺辱五品的时候带有一份同情心,并且"每每想起五品的遭遇,便不能不感到人间的一切,赫然显现出它本来的卑劣来.而与此同时,那只冻红的鼻子,可数的几茎胡须,仿佛是一丝安慰,直透他的心底".H唯有在这位后生的眼中,五品才是一个人,一个饱受世间迫害的人.从这些角色的塑造上也可以看出,芥JIl在对人性的恶劣表现出厌科技信息人文社科恶情绪的同时,也透露出对人性善良面的喜爱和感动芥川的文学作品并没有一味揭示人性的丑恶面,而是在揭示人性丑恶面的同时,也注意发掘和表现人性之善:3,置身事外的中立者形象对芥川文学稍有关注的人可能会发现,芥川在许多作品中设置了一些看似可有可无的人物形象如《疑惑》中"我"自始至终仅仅作为一个事件的倾听者,极少影响到情节的发展.故事中的"我"是一个学者,应邀去一个小镇上短期讲学.其间的某天晚上,一位不速之客向"我"讲述了火地震时自己杀妻的始末,并想就自己的行为和对善恶的判断请教"我".在整个小说的框架中,可以说"我"并小是什么关键人物,而只是一个引子,由"我"来引出事件并见证事件的发展."我"在整篇文章中是一个俯瞰全局的中立者?另一个比较典型的置身事外的中立者形象为《酒虫》里的孙先生.《酒虫》这部短篇原取材于中国作家蒲松龄的《聊斋志异》,不同的是,芥川在冉创作时有意添加r孙先生这一中立者形象,让他见证整个事件的发展.整篇文章中孙先生始终在场,然而自始至终只有一句无关痛痒的台词.他在文中也是一个彻头彻尾的中立者.在另外一篇文章《南京的基督》里芥川也设置了一个旅行家的形象,并让他成为置身事外的中立者,同时也是整个事件的唯一清醒者和知情者.最后从他自言自语式的心理活动中,读者方才可以窥视出事件的真相.一方面同时表现人性的善恶两面,一方面借中立者的眼在一旁冷眼旁观.或许我们可以认为,芥川在探索人性的过程中始终没有办法得出一个确切的结论,最后不得不放弃那种非此即彼的追寻,让自己隐身于故事背后,或即使出现在作品里,也只是成为不会思维只会观察的一双眼睛.从他对作品中的旁观者角色的诸多处理方式上反映出芥川在人性观上多少是存在一些怀疑主义倾向的.既对人性为善为恶或者兼而有之显示出不确定:三,芥川的怀疑主义倾向以上重点分析了芥川一些小说中的旁观者形象.要探究芥川之所以创造出这些迥异的旁观者形象,笔者认为归根结底是其人性观}:的怀疑主义特质使然.他对生命,对人性的不确定性体现到他的文学创作中造就了这些时而善良,时而卑劣,时而中立的旁观者形象.1,怀疑主义考察一下对"怀疑主义"概念的解释可以看出,在哲学角度上,怀疑主义包含以下一些含义:(1)知识的有限程度.(2)一种以系统化怀疑和不断考验,以达到求知的方法.(3)武断,相对或主观的道德价值观.(4)知识反冒进及暂缓的判断(5)对人类行为的正面动机或对人类经营过后而得出正面结果欠缺信心,亦即犬儒主义或悲观主义(Keeton,1962).在经典哲学中,怀疑主义指Skeptikoi的教导及行径,他们称他们没有提出(见解),只有(对见解)作出意见."assertednothingbutonlyopined" (LiddellandScott).在这种理论下,哲学性怀疑主义或绝对怀疑主义,就是避免宣称有最终真理的一种哲学角度.在宗教里,怀疑主义指"对宗教的基本原则(如永生,天命和启示等)作出质疑".哲学方面的怀疑主义理论最早出现于古希腊晚期,后经历了文艺复兴时期以蒙田为代表的怀疑论和近代以康德和休谟为代表的怀疑论,时至今日已成为一整套完善的哲学体系,影响了许多人价值观和人生观的形成.具体涉及到康德的怀疑主义论上,"'物自体'和'现象'是贯穿于康德整个哲学体系的基本概念:康德通过'物自体'和'现象'的划分迈出了怀疑论和不可知论的第一步."物自体"是感觉之外独立存在的事物或物体.'现象'就是'物自体'作用于我们的感官时在我们之内所产生的表象.康德认为人类认识的对象只是现象,'物自体'是现象后面和经验之外的存在.它只完成刺激的任务.至于它的性质和本质是人的认识能力无法达到的."2,怀疑主义对芥川的影响以上简单介绍了康德怀疑主义的主要理论观点.翻开芥川的成长史可以看出,其实早在中学时期芥川就深受康德的影响在第一高等学校学习时期,芥川与比他年长的井川恭来往密切.当时,两人就经常在一起讨论康德,伯格森和西田几多郎等人的哲学.或许从那时开始就造就了他人生观上的怀疑主义特质.比如就文学创作方面而言,他前期推崇故事情节,后期又表现出对这种执着的厌倦;前期追求艺术至上,后期却又无法摆脱自然主义文学的影响,走上同归写实的道路.芥川一生都在孜孜探索人性,在表现出诸多人性之恶之后,也会存作品中穿插几个善良的形象,慰藉自己,也慰藉世人:正宗白鸟曾就这一点将他与谷崎润一郎的艺术进行过比较,指:"谷崎润一郎氏的艺术观f透露出强烈的自信,而芥川的艺术创作则体现出其思想的混乱与怀疑主义的苦恼".[康德作为18世纪德国市民资产阶级的思想代表,其哲学深深打上了德国中产阶级的既向往革命又不敢实行革命的两面性格的印记.考察一下芥川龙之介的阶级背景和生活环境可以发现,其实芥川在阶级立场上完全近似于康德.这也就不难理解其对康德哲学的接受与发扬了.从其作品中的诸多旁观者形象中也可以窥见"物自体"与"现象"理论的影子.此外,要探究芥川思想中怀疑主义产生的根源,或许还可以从其成长过程及生活环境人手.身为芥JII家的养子,芥川龙之介曾经受到很好的照顾与教育:然而养子的身份一直像梦魇一样纠缠着他,使他在得到爱护时抱着一种既感激又怀疑的心态.此外,前面也提及到,在他的成长过程中尤其是整个读书期间,芥川阅读了大量西方名着和中国名着以及日本古典文学作品.西方文学中透露出的洒脱奔放与中国文学作品的离奇乖张加上日本_占典文学中的风雅幽玄糅合在一起,在造就芥川独特的文体风格的同时,也必然会带来其精神上的不确定感,致使潜藏在他内心深处的怀疑主义不断滋长.与此同时,其生活的大正时期是日本正处于封建时期向资本主义过渡的阶段,各种势力此消彼长,社会时常动荡不安,在这样的社会背景下,人仃J的人牛观和价值观往往很容易被颠覆和否定.芥川龙之介的一部早期作品《仙人》很好的反映了作家这种怀疑主义情绪."活着为何这么苦?这么苦为何还要活着?当然李小二从来没有考虑过这样的问题.但他感觉这种苦难是不公平的.因而在他的无意识之巾,他憎恨耶种苦难的根源……实际上他并不知道根源在何处."m或许文中的李小二只是作者的一位代言人.此处,其实是芥川龙之介自己在探究生命苦难的根源,在反思生命的价值,在对人们普遍承认的价值观提IIJ质疑.四,结语由上述分析可以看出,小说是芥川实践人性探索的一种表现.从芥川小说中的一些旁观者形象的设置上我们可以发现,在人性问题上芥川一直在孜孜探求.在此过程中他时而致力于表现人性恶的一面,时而又有人性善的展露,时而又采取一种近乎无为而治的设置事件中立者的形式.从对芥川小说中诸多旁观者形象的考察可以看出他在人性观上存在怀疑主义的倾向,而导致他这种怀疑主义人性观产生的根源除了其中学时期接触到的康德哲学的影响外,还可以归结到其成长过程与生存环境的原因上.因为这些因素的影响,导致了其人性观上的怀疑主义倾向,又因为其人性观上的怀疑主义倾向,造就了其文学作品中形态各异的旁观者形象.本文通过对其作品中几种旁观者形象的分析,最终导出了芥川龙之介在人性观上存在怀疑主义倾向这一结论.由此,或许可以更好地理解他说的"与其说想死,不如说对生已厌倦"以及其遗言中透露出的"恍惚的不安".参考文献[1]中国社会科学院研究生张中良论日本近代文学的人性深层探寻[I]日本研究,1996(3):55—60.[2]王柯华一幅寓意深刻的事态画一读(鼻子)jI]天中学刊,1995 (10)增刊:39—41[3]唐琼盲点的破壳[I]四川外语学院,2(105(3):66—69.[4]高慧勤,魏大海芥川龙之介全集第一卷小说(上)[M]山东:山东文艺出版社2005.[5]易国定无法逃离的生存悖谬——浅析(鼻子)的悲剧意蕴[J]. 名作欣赏,1999(6):34—38[6]高慧勤,魏大海主编芥川龙之介全集第四卷评论[M]山东:山东文艺出版社,2005.[7]鲁成波西方怀疑论[M]山东:山东大学出版社,2()03.[8]吉田精一芥川龙之介全集别卷[M]东京:筑摩书房,1978[9]芥川龙之介.芥川龙之介集[M].东京:筑摩书房,1952.。

对芥川龙之介“切支丹物”的探究作者:韩芳来源:《青年文学家》2014年第24期摘要:“切支丹物”,即与基督教有关的文学作品,是日本文学与西方文化相碰撞的产物,也是日本近代文学史的重要组成部分。

日本近代鬼才作家芥川龙之介(1892—1927)在其短短的一生中,创作了很多篇“切支丹物”。

芥川166篇以上的作品中,“切支丹物”就占了十分之一,那么通过这个看起来很纷繁复杂的作品群,芥川龙之介到底在追求什么?芥川的“切支丹物”到底是一种什么样的文学?这个庞大的作品群在其创作生涯中都有什么意义?关键词:芥川龙之介;小说;切支丹物;二元矛盾;美[中图分类号]:I106 [文献标识码]:A[文章编号]:1002-2139(2014)-24-0-02一、三好行雄的“衣裳说”根据遗作《西方人》,从“芥川与其心中的基督教情结”为出发视点来探究两者关系的研究学者通常将芥川的切支丹物分为四个时期,从不同时期的作品来考察芥川与基督教的关系。

在此研究基础上,对于切支丹物出典的研究也有了质的飞越。

吉田精一在《芥川龙之介》一书中用“才学”、“基督教情趣”、“一种异国情调”、“奇异”等词语对芥川进行了客观的评价。

佐古纯一郎在《芥川龙之介的艺术命运》一书中从基督教徒的立场深入芥川的内心世界,认为“芥川龙之介精神世界中对于基督教的情结”可以分为“一种异国情趣,殉教的美学,基督教的深入”三个阶段。

佐古的“三个阶段”说对于之后的研究学者起了非常大的指导作用。

切支丹物的“宗教性”是历来研究芥川切支丹物学者的一个主流方向,然而彻底抛开“宗教性”对芥川切支丹物进行细腻分析的却是三好行雄,他在其作品论中,对于芥川《西方人》一文的开头内容“在艺术上对于基督教,特别是对于天主教的爱”提出了自己独特的看法,“芥川深爱的不是天主教,而是天主教以及天主教徒这一衣裳而已” 。

以三好氏的“衣裳说”为出发点,从整体上梳理和把握,以及从艺术性上研究芥川的切支丹物,是本文的重点内容。

论芥川龙之介的《罗生门》 摘 要:《罗生门》发表于1915 年,是日本著名作家芥川龙之介的早期作品。独特的选

材,深刻的内涵,精练的语言以及简单严谨的结构使其成为芥川龙之介最著名的小说之一。小说的梗概如下:被主人解雇的仆人站在罗生门下正考虑要不要当强盗以免自己会饿死。仆人在茫然中爬上城楼,看到一个形象可怕的老太婆在拔死人头上的头发。仆人对这种行为感到愤慨,上前制止并询问其原因,老太婆说要拿死人的头发做假发,并解释她如果不这么做的话就会饿死。而这个死人生前为了不饿死同样也干过坏事。这都是为了生存。仆人听了老太婆的解释后,迅速剥掉了老太婆的衣服,离开了罗生门,没人知道他的去向。《罗生门》取材于日本平安时代末期说话文学的代表作《今昔物语》,作者借用历史舞台,揭示人本性当中的利己主义。 关键词:芥川龙之介、浓重、阴沉、诡异、悲观主义

为什么要写这篇论文: 最早知道《罗生门》,是因为日本著名导演黑泽明的同名电影,电影《罗生门》可谓是电影艺术的一部杰作,是东方电影首次在国际电影节中获奖的里程碑式的作品,对日本登上世界影坛和进入国际市场起了开路先锋的作用,也标志着日本的电影艺术进入了一个新纪元。 通过学习日本文学与电影赏析,我接触到了小说《罗生门》,小说篇幅不长,但情节却扣人心弦,通过一个家将思想的转变,从对老太婆的行为感到愤慨,到剥掉老太婆的衣服逃走,反映出人的本质。在生存的面前,人性是如此的无力,为了生存,又有什么是不会变的呢? 芥川龙之介的《罗生门》不仅仅是一篇小说,还留给我们许多问题去思考,无论是对人性的思考,还是对利己主义的思考, 都不是容易的问题,但通过阅读文章,追随着作者的思路,或许可以有一点更深入的了解。 本论: 一、芥川龙之介简历 芥川龙之介(1892~1927)他是日本大正时代小说家。生于东京,本姓新原,父经营牛奶业。生后9个月,母精神失常,乃送舅父芥川家为养子。芥川家为旧式封建家族。龙之介在中小学时代喜读江户文学、《西游记》、《水浒传》等,也喜欢日本近代作家泉镜花、幸田露伴、夏目漱石、森鸥外的作品。1913年进入东京帝国大学英文科。学习期间与久米正雄、菊池宽等先后两次复刊《新思潮》,使文学新潮流进入文坛。其间,芥川发表短篇小说《罗生门》(1915)、《鼻子》(1916)、《芋粥》(1916)、《手巾》(1916),确立起作家新星的地位。1916年大学毕业后,曾在横须贺海军机关学校任教,旋辞职。1919年在大阪每日新闻社任职,但并不上班。1921年以大阪每日新闻视察员身份来中国旅行,先后游览上海、杭州、苏州、南京、芜湖、汉口、洞庭湖、长沙、郑州、洛阳、龙门、北京等地,回国后发表《上海游记》(1921)和《江南游记》(1922)等。自1917年至1923年,龙之介所写短篇小说先后六次结集出版,分别以《罗生门》、《烟草与魔鬼》、《傀儡师》、《影灯笼》、《夜来花》和《春服》6个短篇为书名。 龙之介的小说始于历史题材,如《罗生门》、《鼻子》、《偷盗》等;继而转向明治文明开化题材,如《舞会》、《阿富的贞操》、《偶人》等;后写作现实题材,如《桔子》、《一块地》以及《秋》等。在创作中注重技巧,风格纤细华丽,形式、结构完美,关心社会问题与人生问题。1925年发表自传性质小说《大岛寺信辅的半生》。1927年发表短篇《河童》,对资本主义社会及其制度作了尖锐的嘲讽。同年7月由于健康和思想情绪上的原因,服毒自杀,享年35岁。以他命名的“芥川文学奖”,一直是日本文学界的最高奖项。 二、《罗生门》创作特点 芥川龙之介的文学,特点鲜明,他重视题材的奇异,把这看作是增强艺术表现力的途径。《罗生门》是典型之作。这构成了芥川龙之介前期作品的艺术特征。他关注写作技巧,精于语言的雕琢,意在产生艺术的震撼效果。他善于构筑情节,捕捉心理的瞬间变化,并在故事的结局中蕴舍深刻的意义。到后期芥川龙之介在文学观与创作实践上都出现了很大变化。他从奇异转向平实,仰慕在心境上于无意识中达到艺术完满的境地。从前期的奇异到后期的平实,其演化过程依然是有踪迹可查。这踪迹为我们了解作家的精神历程提供了线索。 日本评论家中村真一郎认为“芥川龙之介的作品的主要特点就在于反映人们错综复杂的思想意识,当我们阅读他的全部作品或是他的一部自选小说集时,展现在我们眼前的是接近于西欧二十世纪的作家所刻画的复杂的内心世界”,因而可以说芥川龙之介是日本现在主义文学的先驱,在他的作品中更明显地体现了现代意识。作者往往以“新”、“奇”的形式,揭示了人们丰富的内心世界和不同的心理层面,这种揭示就更真实,更有魅力。 三、《罗生门》出典

《罗生门》原来的出典是在平安朝的故事集《今昔物语》里。《今昔物语》日本平安朝末期的民间传说故事集,以前称《宇治大纳言物语》,相传编者为源隆国,共三十一卷。包括故事一千余则,分为“佛法、世俗、恶行、杂事”等部,以富于教训意味的佛教评话为多。 “罗生门”本来在日文汉字写成“罗城门”,最原始意义是指设在罗城(即城的外郭)的门,即京城门之意。据《续日本纪》在天平十九年六月己未于罗城门雩(在罗城间行祈雨式)。《令义解》〈官卫·开闭门〉条谓:京城门者,谓罗城门也。晓鼓声动则开;夜鼓声绝则闭。主要是指公元七世纪中后叶日本皇都所在平城京及平安京的都城的正门而言。罗生门与皇宫正门的朱雀门遥遥相对,贯通两门间的,即是整个京城纵轴干道的朱雀大路。由于出此大门,即是荒郊野外。在公元九世纪日本皇家衰败,内战频仍的岁月里,罗城门失于理修,颓败之后,立刻显得荒凉阴森。许多无名死尸,也被拖到城楼丢弃。年积月久,在人们心中产生了阴森恐怖、鬼魅聚居的印象。因此,《平家物语》记载许多类似的鬼谈故事。在日文里“城”与“生”两汉字音读相近,而字形上“生”比“城”简省易写多了,因此,“罗城门”便逐渐被写成“罗生门”。因此《谣曲》罗生门条里就看到了罗生门取代罗城门的写法:九条(通)之罗生门正是鬼神所居者。 四、《罗生门》写作背景

芥川的最初恋人叫吉田弥生。吉田弥生有文才亦有姿色。当时被誉为“稀世才女”。弥 生出身平民, 带有江户文化的血统。这与尚古气息极浓的芥川家族是格格不入的。在芥川家看来,弥生是属于另一个世界的女性。芥川开始接触弥生于大正三年。当年5 月29 日, 芥川在给他的好友恒藤恭的信中写到:对弥生产生了一种“无指望的、像梦一样的恋情”。这只是一种停留在空想中的爱。因为还没有一种力量能使面对现实异常清醒的芥川堕入这种“危险的”恋爱中。尽管如此,芥川仍想用火一般的热情, 将那“无指望的、梦一样的”爱付诸行动。不过,生活对他的考验也正开始于此。这年秋天,在芥川毫无所知的情况下,弥生经家长的撮合,与另一个男人定了婚约。于是,芥川那“平凡”的恋爱面临着夭折的危机。他不得不下决心做出选择。一是屈服于现实,放弃对弥生的爱。二是面对现实把爱化为行动,完成“自我变革”。 然而,如前所述,弥生是个“新兴资产阶级”的女性,对芥川家族来说,她是属于另一个世界,呼吸着完全不同的空气的人。他的恋爱首先遭到家人的反对。“向家里的人和盘托出求婚的想法后,受到了激烈的反对。伯母哭了一夜,我亦哭了一夜。翌日早晨, 我情绪很坏地表示断了那念头。此后,不愉快的心情持续了很久”。由此可见,养子身份的芥川虽然得到了一次与这个家“争辩”的机会,却以“激烈反对”的结果,惨痛地败下阵来。从中我们不难看出,芥川的“争辩”是何等软弱无力。总之,他虽为获得弥生采取了行动,但应该说是消极的。因为,对芥川的恋爱反对最激烈的,恰恰是平日对他最喜爱的伯母。正是出于“不要伤了伯母的心”的考虑,芥川放弃了对爱情的追求。 初恋的夭折,似乎并没有使芥川深刻地反省、体察一下人生。他所感到的,只不过是一种无限的惆怅而已。他在大正四年二月写给恒藤的信中说:“不愉快的日子直熬到今日。众多待回的信件堆积案头。这是我自那件事后所写的第一封信。如你能不反感地读完这平俗的 小说,便是我之荣幸了。”可是就在这十天之后,在同样给恒藤的信中,我们可以发现,芥川的思想又发生了相当深刻的变化,以致于恒藤不得不承认:“深深地打动了我的心”。信中写到:“我怀疑是否有摆脱了利己主义的爱。带有利己主义的爱,是无法越过人与人之间的障碍的。我的周围是丑恶的,我自己亦是丑恶的。” 很明显,这封信所反映的芥川的思想。已有了深刻的变化。十天前的信,吐露失恋后的茫然、寂寞。而在这封信中, 芥川看到了“爱”中的利己主义。产生了“周围是丑恶的”、“自己亦是丑恶的”这一对社会、伦理的抽象认识。可以说,芥川把失恋的实感升华到了世界观的高度,并用“利己主义”把它表现出来。这就是芥川对当时社会的认识。应当指出, 尽管芥川认识到“周围的丑恶”、“自己亦是丑恶的”。但他首先感到的是“周围的丑恶”。他对弥生的初恋是在“家庭的激烈反对”下夭折的。芥川先于自身幸福的,是要尊重、维护这个“家庭”的体面。 然而,正是在这个“家庭”中,在最喜爱他的人中,他发现了“利己主义”。芥川在给藤冈藏六的信中写到:“一想到我仅仅是孤立一人,即使有着血缘关系,而当利益关系不一致时,我也许会想像不到地懦弱。”从中我们看到,芥川早已发现了自己的软弱,这也正说明这个家庭的利己主义的强大,以致于在婚姻问题上他都不能自主。这就不难理解,为什么仅仅十天的时间,芥川就从“寂寞”的告白,进而认识到社会的“利己主义”,以完成了他思想上的飞跃。 然而,我们又应当看到,芥川对“利己主义”的认识还是很不自然的。因为他不能深刻地理解当时的社会;看不到社会的矛盾。他只是用这种认识来弥补自己在行动上的惨败, 维护“精神圣者”的自尊心;用理智的武器使自己进一步理想化而已。这一点我们可以从稍后芥川给恒藤的信中体察到。他说:“我感到,要拨开迷雾看一看新的东西。但是,不幸的是, 那新的国度里也竟是丑恶。我祝福丑恶的东西。因为,正是那些丑恶,使我得以知道我所具有的、人们所具有的美的东西。” 芥川从失恋的体验中,对社会产生了新的认识。那使他陷入绝望的失恋的痛苦,则变成了使自己理想化的武器。从这里我们看到了芥川紧锁在内心而从未流露过的怨忿。这种隐藏在芥川心灵内部的执拗的怨忿,成为他追求“近代生活”,开始新的创作的源泉。于是,从他那多少带点阴暗的热情中,产生了一种积极的创作欲望,以他在“寂莫”、“惆怅”中悟出的对人间社会的认识为主题,《罗生门》、《仙人》、《鼻》等作品相继问世。 五、作品赏析 1、巧妙的时空设定 成就一部优秀作品,尤其是好的短篇,讲求构思的艺术技巧。它要求作者通过对题材的艺术琢磨为作品确立恰当而充分的形象结构,从而深入巧妙并富于独创地揭示人与人生的本质。芥川的短篇小说《罗生门》篇幅短小、人物不多、情节简单,但作者却为作品做了巧妙的时空与情节设定,在有限的形象画面内传达出深长的思想意味,揭示出人与社会的本质联系及其深刻内涵。