情景默写复习资料《师说》

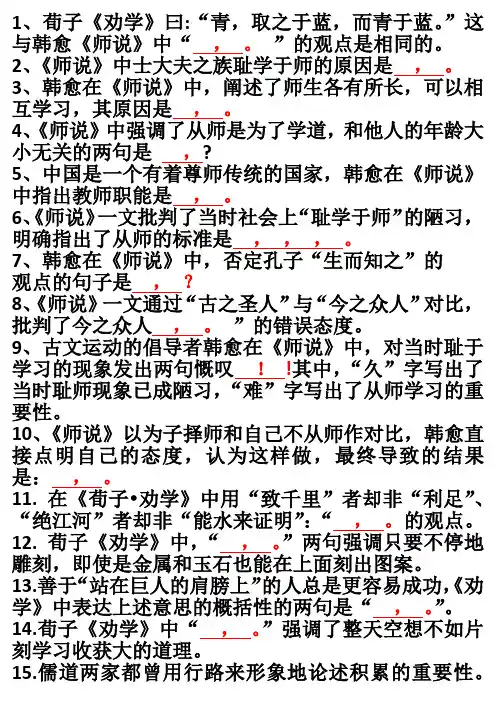

- 格式:ppt

- 大小:698.00 KB

- 文档页数:4

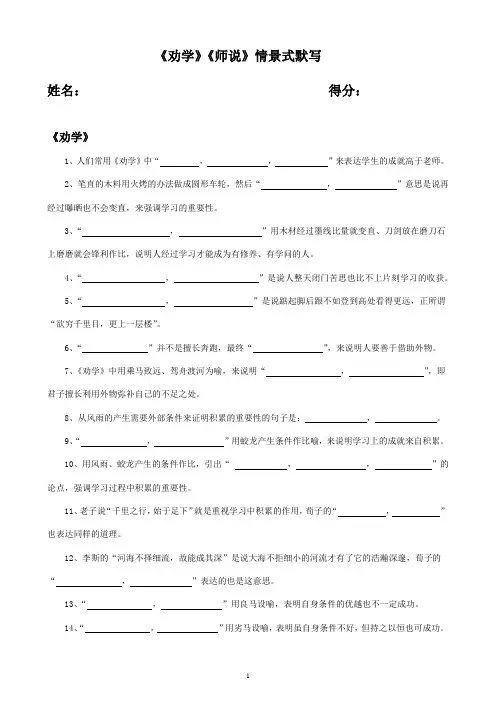

《劝学》《师说》情景式默写姓名:得分:《劝学》1、人们常用《劝学》中“,,”来表达学生的成就高于老师。

2、笔直的木料用火烤的办法做成圆形车轮,然后“,”意思是说再经过曝晒也不会变直,来强调学习的重要性。

3、“,”用木材经过墨线比量就变直、刀剑放在磨刀石上磨磨就会锋利作比,说明人经过学习才能成为有修养、有学问的人。

4、“,”是说人整天闭门苦思也比不上片刻学习的收获。

5、“,”是说踮起脚后跟不如登到高处看得更远,正所谓“欲穷千里目,更上一层楼”。

6、“”并不是擅长奔跑,最终“”,来说明人要善于借助外物。

7、《劝学》中用乘马致远、驾舟渡河为喻,来说明“,”,即君子擅长利用外物弥补自己的不足之处。

8、从风雨的产生需要外部条件来证明积累的重要性的句子是:,。

9、“,”用蛟龙产生条件作比喻,来说明学习上的成就来自积累。

10、用风雨、蛟龙产生的条件作比,引出“,,”的论点,强调学习过程中积累的重要性。

11、老子说“千里之行,始于足下”就是重视学习中积累的作用,荀子的“,”也表达同样的道理。

12、李斯的“河海不择细流,故能成其深”是说大海不拒细小的河流才有了它的浩瀚深邃,荀子的“,”表达的也是这意思。

13、“,”用良马设喻,表明自身条件的优越也不一定成功。

14、“,”用劣马设喻,表明虽自身条件不好,但持之以恒也可成功。

15、“,”用雕刻设喻说明如果只雕刻几下就停止,腐朽的木头也不能刻断的道理。

16、蚯蚓没有锋利的爪牙,也没有强壮的筋骨,但是却能够“,”,原因就在于它们能够“”,来说明学习必须要专心致志才能获得成功。

17、用螃蟹反面设喻,它们有腿有钳,结果却“”原因是“”,来说明学习不专心就会一事无成。

《师说》1.韩愈开头郑重提出“”这个中心论题,隐含着对“今之学者”不从师的批判意味,先声夺人。

2.在《师说》中,韩愈明确地指出了从师的标准的四句是“,,,”。

3.韩愈用“,”两句概括指出“师”的作用,作为立论的出发点与依据。

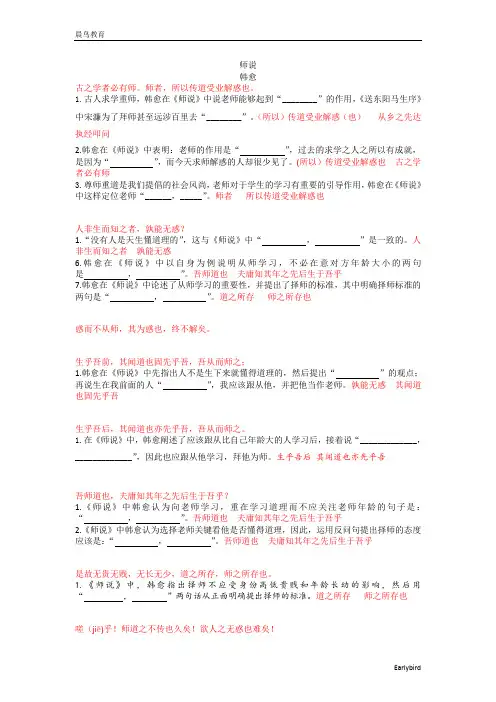

师说韩愈古之学者必有师。

师者,所以传道受业解惑也。

1.古人求学重师,韩愈在《师说》中说老师能够起到“________”的作用,《送东阳马生序》中宋濂为了拜师甚至远涉百里去“________”。

(所以)传道受业解惑(也)从乡之先达执经叩问2.韩愈在《师说》中表明:老师的作用是“”,过去的求学之人之所以有成就,是因为“”,而今天求师解惑的人却很少见了。

(所以)传道受业解惑也古之学者必有师3.尊师重道是我们提倡的社会风尚,老师对于学生的学习有重要的引导作用,韩愈在《师说》中这样定位老师“______,_____”。

师者所以传道受业解惑也人非生而知之者,孰能无惑?1.“没有人是天生懂道理的”,这与《师说》中“,”是一致的。

人非生而知之者孰能无惑6.韩愈在《师说》中以自身为例说明从师学习,不必在意对方年龄大小的两句是,”。

吾师道也夫庸知其年之先后生于吾乎7.韩愈在《师说》中论述了从师学习的重要性,并提出了择师的标准,其中明确择师标准的两句是“,”。

道之所存师之所存也惑而不从师,其为惑也,终不解矣。

生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之;1.韩愈在《师说》中先指出人不是生下来就懂得道理的,然后提出“”的观点;再说生在我前面的人“”,我应该跟从他,并把他当作老师。

孰能无惑其闻道也固先乎吾生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。

1.在《师说》中,韩愈阐述了应该跟从比自己年龄大的人学习后,接着说“_____________,_____________”,因此也应跟从他学习,拜他为师。

生乎吾后其闻道也亦先乎吾吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?1.《师说》中韩愈认为向老师学习,重在学习道理而不应关注老师年龄的句子是:“,”。

吾师道也夫庸知其年之先后生于吾乎2.《师说》中韩愈认为选择老师关键看他是否懂得道理,因此,运用反问句提出择师的态度应该是:“,”。

吾师道也夫庸知其年之先后生于吾乎是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

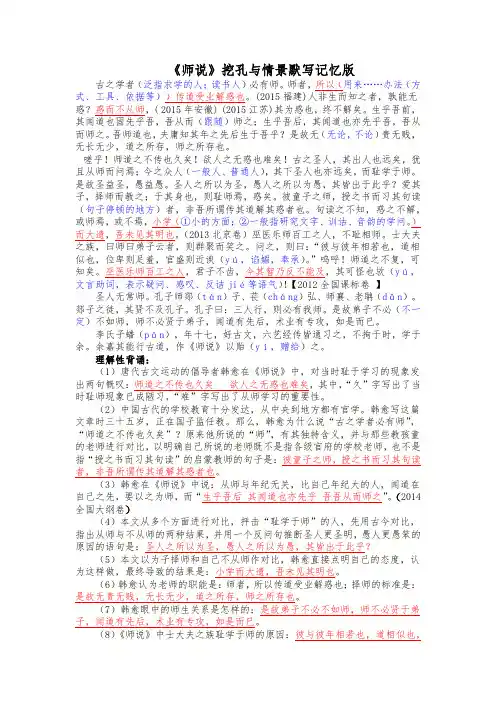

《师说》挖孔与情景默写记忆版古之学者(泛指求学的人;读书人)必有师。

师者,所以(用来……办法(方式、工具、依据等))传道受业解惑也。

(2015福建)人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,( 2015年安徽) (2015江苏)其为惑也,终不解矣。

生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而(跟随)师之;生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。

吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?是故无(无论,不论)贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

嗟乎!师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人(一般人、普通人),其下圣人也亦远矣,而耻学于师。

是故圣益圣,愚益愚。

圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉,惑矣。

彼童子之师,授之书而习其句读(句子停顿的地方)者,非吾所谓传其道解其惑者也。

句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学(①小的方面;②一般指研究文字、训诂、音韵的学问。

)而大遗,吾未见其明也。

(2013北京卷)巫医乐师百工之人,不耻相师。

士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。

问之,则曰:“彼与彼年相若也,道相似也,位卑则足羞,官盛则近谀(yú,谄媚,奉承)。

”呜呼!师道之不复,可知矣。

巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤(yú,文言助词,表示疑问、感叹、反诘jié等语气)!【2012全国课标卷】圣人无常师。

孔子师郯(tán)子、苌(cháng)弘、师襄、老聃(dān)。

郯子之徒,其贤不及孔子。

孔子曰:三人行,则必有我师。

是故弟子不必(不一定)不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

李氏子蟠(pán),年十七,好古文,六艺经传皆通习之,不拘于时,学于余。

余嘉其能行古道,作《师说》以贻(yí,赠给)之。

理解性背诵:(1)唐代古文运动的倡导者韩愈在《师说》中,对当时耻于学习的现象发出两句慨叹:师道之不传也久矣欲人之无惑也难矣,其中,“久”字写出了当时耻师现象已成陋习,“难”字写出了从师学习的重要性。

《劝学》1.王世充在《论衡》中有言:“凿不休则沟深,斧不止则薪多。

”荀子《劝学》中的“_________________,_________________”八个字与之意思相近。

2.为了论述学习和思考的关系,孔子在《论语》中教导弟子:“学而不思则罔,思而不学则殆。

”而在荀子的《劝学》中,也有一句直接提到了学与思的关系的句子是:“___________,_____________。

”3.《荀子·劝学》中,表明君子并非天资过人,只是他们善于利用外部条件来弥补自身的不足的两句是“_________________,_________________”。

4.曾子曰:“吾日三省吾身。

”《劝学》中,“_______________,_______________”两句同样说明了自我反省对学习的重要性。

5.荀子在《劝学》中,“_______________”分别明确指出蚯蚓能以泥土、地下水为食的原因,“_________________”指出了螃蟹心意浮躁的表现。

6.《劝学》中,作者通过“____________,___________”的对比,亲身验证了“站得高,见得远”的道理。

7.儒道两家都曾用行路形象地论述积累的重要性。

《老子》中说“九层之台,起于累土;千里之行,始于足下”;《劝学》中则说“_____________,_____________”。

8.荀子《劝学》中“_________________,_________________”两句,通过“木”和“石”的变化进一步说明了客观事物经过人工改造,可以改变原来的状况。

9.荀子《劝学》中以“良马”为反例,强调学习必须持之以恒的句子是:“________________,________________”。

10.古诗文中有许多借描写“风雨”来抒发感情的名句,而《劝学》中则用“_________________,_________________”来形象地论述积累的重要性。

第一组1.人们常说,活到老,学到老,荀子《劝学》篇中的这句话印证了这句话。

2.韩愈《师说》中“是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子”这句话与荀子《劝学》中的“,,”观点相同。

3.荀子在《劝学》中说,君子需要通过广泛学习来提升自己的两个句子是:,。

4. 《劝学》开篇就提出了全文的中心论点,即“”。

后面又阐明了学习要持之以恒的句子是:,;,。

”5.强调君子并非有何差异,只是善于借助外力的一句:,。

6.强调空想不如学习的一句:,。

《劝学》(选自《荀子》)第二组1、韩愈认为老师的职能是:,。

2、韩愈认为择师的标准是:,,,。

3、韩愈眼中的师生关系是怎样的:,,,,。

4、《师说》中士大夫之族耻学于师的原因:,, , 。

5、韩愈所说的“师”,有其独特含义,并与那些教孩童的老师进行对比,以明确自己所说的老师既不是指各级官府的学校老师,也不是指“授之书而习其句读”的启蒙教师的句子是:,,。

6本文从多个方面进行对比,抨击“耻学于师”的人,先用古今对比,指出从师与不从师的两种结果,并用一个反问句推断圣人更圣明,愚人更愚笨的原因的语句是: , , ?8、本文以为子择师和自己不从师作对比,韩愈直接点明自己的态度,认为这样做,最终导致的结果是:,。

第三组1、在《劝学》中连用了“冰,水为之而寒于水”等五个比喻,论证了学习的意义在于能够提高自己,改变自己,从不同的角度和侧面来阐述“”的观点。

2、孔子曰:“学而时习之”,又说:“生而知之者上也,学而知之者次也。

”荀子在《劝学》中提出“”的观点,继承并发展了孔子对学习的认识。

3、刘禹锡诗云:“芳林新叶催新叶,流水前波让后波。

”和《劝学》中的“,,。

”都表达出学生可以超过老师或后人超过前人的思想。

4、荀子在《劝学》中指出:“,,”与韩愈的“是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子”的思想一致。

5、“,”,通过“木”于“金”的变化来进一步说明客观事物经过人工改造,可以改变原来的状况。

6、荀子认为人的知识、道德、才能是后天不断广泛学习改造获得的。

高考语文必背64篇汇编《师说》(原文+解析+译文+情景默写+作文素材运用积累)师说韩愈古之学者(求学的人)必有师。

师者,所以(用来……的,……的凭借)传道受(通“授”,传授)业解惑也。

人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也, 终不解矣。

生乎(于,介词)吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之;生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。

吾师道也,夫庸(岂,哪)知其年之先后生于吾乎?是故(因此)无(无论)贵无贱,无长无少,道之所存(所子字构),师之所存也。

嗟乎!师道(从师学习的风尚)之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人(普通人),其下(低于)圣人也亦远矣,而耻(以……为耻)学于师。

是故圣益圣,愚益愚。

圣人之所以(……的原因)为圣,愚人之所以为愚,其(大概)皆出于此乎?爱其子,择师而教之。

于其身也,则(却)耻师焉,惑矣!彼童子之师,授之书而习其句读(dd)u)者,非吾所谓传其道解其惑者也。

句读之不知,惑之不解,或师焉,或不(fbu)焉,小学而大遗,吾未见其明也。

巫医乐師百工(各种工匠)之人,不耻相师;士大夫之(这)族(类),曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。

问之,则曰:彼与彼年相若(相像,差不多)也,道相似也。

位卑则足羞,官盛则近谀(y。

)。

呜呼!师道之不复可知矣!巫医乐师百工之人,君子不齿(不屑一提),今其智乃(竟)反不能及,其可怪也欤(yii) !圣人无常(固定的,一定的)师。

孔子师鄕(tdn)了、萇(chdng)弘、師襄(xidng)、老聃(ddn)。

鄕(tdn)子之徒,其贤不及孔子。

孔子曰:“三人行,则必有我师。

是故弟子不必(不一定)不如师,师不必贤于弟子。

闻道有先后, 如是而己。

李氏子蟠(pdn),年十七,好(喜欢)古文,六氏经传(zhudn)拘于(被)时,学于余。

余嘉(赞许,嘉奖)其能行古道,作《师说》送)之。

术业有专攻,皆通习之,不以贻(yL赠内容简析新第一段:在正面阐述中提出论点. I古之学者必有师从师的必要性人非生而知之者第二段:批判不重师道的错误态度和耻学从师的不良风气.用了对•比论证的方法. ________________第三段「以历史名人为例:进一步论证观点]四段:说明写作本文的缘由. I 【译文】古代求学的人一定有老师。

《师说》名篇名句默写1.韩愈在《师说》中表明:老师的作用是“”,过去的求学之人之所以有成就,是因为“”,而今天求师解惑的人却很少见了。

2.韩愈在《师说》中论述了从师学习的重要性,并提出了择师的标准,其中明确择师标准的两句是“,”。

3.《师说》中韩愈认为向老师学习,重在学习道理而不应关注老师年龄的句子是:“,”。

4.韩愈在《师说》中,对当时耻于学习的现象发出慨叹:“!!”其中,“久”字写出了耻师行为已成为陋习,“难”字写出了从师学习的重要性。

5.弟子不一定不如老师,老师也不一定就比学生强,韩愈在《师说》中揭示这一观点的原因的句子是“,”。

6.韩愈《师说》中“,”两句,与李商隐“桐花万里丹山路,雏凤清于老凤声”的含意相同。

7.韩愈《师说》中的“,”两句直接表明了写作目的,同时也寄寓了作者希望世人遵从古道的期望。

8.韩愈在《师说》中用“,”这两句话来解释“弟子不必不如师,师不必贤于弟子”的原因。

9.韩愈《师说》中,巫医乐师百工之人对待从师的态度是“”,而“士大夫之族”对从师一事“则群聚而笑之”,针对这种现象,作者感叹道:“!”10.《礼记》中提出“教学相长”,而韩愈在《师说》中以孔子为例,指出古代圣人重视师道的事迹,并由此得出“,”的结论,正是这一思想的体现。

11.韩愈的《师说》不仅有严密的论证思路,而且有简洁生动的语言表达,文中“,”两句凝练地概括了“士大夫之族”不愿从师的荒谬心态。

12.《师说》中,韩愈认为“弟子不必不如师,师不必贤于弟子”的原因是“,”。

13.韩愈的《师说》是写给少年李蟠的。

文末所说的“”,点出李蟠的文章爱好,而“”,则说明了李蟠的儒学素养。

14.《师说》中,对于为子择师自己却耻于学习这种现象,韩愈最后的评价是:“,”。

[答案]1.(所以)传道受业解惑也古之学者必有师2.道之所存师之所存也3.吾师道也夫庸知其年之先后生于吾乎4.师道之不传也久矣欲人之无惑也难矣5.闻道有先后术业有专攻6.是故弟子不必不如师师不必贤于弟子7.余嘉其能行古道作《师说》以贻之8.闻道有先后术业有专攻9.不耻相师其可怪也欤10.是故弟子不必不如师师不必贤于弟子11.位卑则足羞官盛则近谀12.闻道有先后术业有专攻13.好古文六艺经传皆通习之14.“小学而大遗,吾未见其明也”。

1、荀子《劝学》曰:“青,取之于蓝,而青于蓝。

”这与韩愈《师说》中“,。

”的观点是相同的。

2、《师说》中士大夫之族耻学于师的原因是,。

3、韩愈在《师说》中,阐述了师生各有所长,可以相互学习,其原因是,。

4、《师说》中强调了从师是为了学道,和他人的年龄大小无关的两句是,?5、中国是一个有着尊师传统的国家,韩愈在《师说》中指出教师职能是,。

6、《师说》一文批判了当时社会上“耻学于师”的陋习,明确指出了从师的标准是,,,。

7、韩愈在《师说》中,否定孔子“生而知之”的观点的句子是,?8、《师说》一文通过“古之圣人”与“今之众人”对比,批判了今之众人,。

”的错误态度。

9、古文运动的倡导者韩愈在《师说》中,对当时耻于学习的现象发出两句慨叹!!其中,“久”字写出了当时耻师现象已成陋习,“难”字写出了从师学习的重要性。

10、《师说》以为子择师和自己不从师作对比,韩愈直接点明自己的态度,认为这样做,最终导致的结果是:,。

11. 在《荀子•劝学》中用“致千里”者却非“利足”、“绝江河”者却非“能水来证明”:“,。

的观点。

12. 荀子《劝学》中,“,。

”两句强调只要不停地雕刻,即使是金属和玉石也能在上面刻出图案。

13.善于“站在巨人的肩膀上”的人总是更容易成功,《劝学》中表达上述意思的概括性的两句是“,。

”。

14.荀子《劝学》中“,。

”强调了整天空想不如片刻学习收获大的道理。

15.儒道两家都曾用行路来形象地论述积累的重要性。

《老子》中说“九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。

”荀子在《劝学》中说“,。

”。

16.人们常说,活到老,学到老,荀子《劝学》篇中的“”这句话印证了这句话。

17.韩愈《师说》中“是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子”这句话与荀子《劝学》中的“,,。

”观点相同。

18.荀子在《劝学》中说,君子需要通过广泛学习来提升自己的两个句子是:,。

19. 《劝学》开篇就提出了全文的中心论点,即“学不可以已”。

在后面又阐明了学习要持之以恒的句子是:,,,。

高三语文复习学案之情景默写------《劝学》《师说》1.荀子认为人的本性是“恶”的,必须用礼义来矫正,所以他特别重视学习。

“性恶论”是荀子社会政治思想的出发点,他在《劝学》中首先提出学习不可以停止,就是想抓住关键,解决根本问题在文中对应的语句是:.2. 在文中用比喻说明事物经过一定的变化,可以提高的句子是:,,;,,。

3. 在文中用比喻的手法,借助木头经过烘烤后发生变化,即使再烘烤也不能复原了,说明事物经过一定的变化,还可以改变原来的状态的语句是:,,。

4. 有时作者又采用对比的方法,将两种相反的情况组织在一起,形成鲜明对照,以增强文字的说服力。

例如,在强调学习必须持之以恒,用劣马与好马进行对比以说理的句子是:,;,。

5.《劝学》中从反面设喻,强调学习重在积累,如果不注重积累,便无法达到远大目标的句子是:,;,。

6.《劝学》中作者连用“登高而招”、“顺风而呼”、“假舆马”、“假舟揖”四个比喻,从见、闻、陆、水等方面阐明了在实际生活中由于利用和借助外界条件所起的重要作用,从而说明人借助学习,就能弥补自己的不足,取得更显著的成效。

最后由此得出结论:,。

7.中强调学习应当专一,如果不专一,便会像螃蟹一样,一无所成的句子是:,,。

8,雕刻为喻,强调学习应当坚持,说明只有坚持不懈、持之以恒,才会有所成就的句子是:,。

9.文中强调应当用心专一,并且从正面设喻,指出即使像蚯蚓那样弱小,如果用心专一也会有所成就的句子是:,,,,。

10、荀子在《劝学》中连用了“冰,水为之而寒于水”等五个比喻,论证了学习的意义在于能够提高自己,改变自己,从不同的角度和侧面来阐述“”的观点。

11、孔子曰:“学而时习之”,又说:“生而知之者上也,学而知之者次也。

”荀子在《劝学》中提出“” 的观点,继承并发展了孔子对学习的认识。

12、刘禹锡诗云:“芳林新叶催新叶,流水前波让后波。

”和荀子(作品)中的“青,,。

”都表达出学生可以超过老师或后人超过前人的思想。

《师说》情景默写1.韩愈《师说》中阐述老师作用的句子是“,。

”2.韩愈《师说》阐述了人不是一生下来就懂得道理的,谁都会有疑惑的观点的句子是“,。

”3.韩愈《师说》中认为从师与年纪无关,比自己年纪大的人,闻道在自己之先,要以之为师;而“,,。

”4.韩愈《师说》中对拜师学习有深刻的认识,认为年龄大小不是其能否为师的条件的句子是“,。

”5.韩愈《师说》中“,。

”两句,表明学者不管师者年龄大小,而向其专心学道的立场。

6.韩愈《师说》中阐述了在学问面前人人平等的思想之后,提出的择师的标准是“,。

”7.韩愈《师说》中指出,选择老师时不要管他的地位和年龄,并用“,。

”两句说明谁懂得道理,谁就是自己的老师。

8.唐代古文运动的倡导者韩愈在《师说》中,对当时耻于学习的现象发出两句慨叹:“,!”其中,“久”字写出了当时耻师现象已成陋习,“难”字写出了从师学习的重要性。

9.韩愈《师说》中认为,圣人之所以愈益圣明,是因为他们“”,而普通人则相反,是因为他们“”。

10.韩愈《师说》中指出,从师态度不同,造成了两种截然不同不结果:“,。

”11.韩愈《师说》中,用“,。

”两句说明“童子之师”与自己所说的老师有根本区别。

12.韩愈《师说》中,作者所说的“师”有其独特含义,明确自己所说的老师不是指启蒙老师的句子是“,,。

”13.韩愈《师说》中,认为为子择师而自己不从师最终导致的结果是“。

”14.韩愈《师说》中,士大夫之族以地位、官位为借口拒绝从师学习的两句是“,。

”15.韩愈《师说》中针对士大夫之族耻于从师的现象,以“,。

”两句分析士大夫的心理,这种心理使得从师学习的风尚难以恢复。

16.韩愈《师说》中,士大夫们不能相互为师的根本原因在于他们“年相若”“道相似”,自认为如果彼此为师,就会出现“,。

”的尴尬状况。

17.韩愈《师说》中,认为应该辩证地看待老师和弟子才能的句子是“,。

”18.《荀子劝学》中指出:“青,取之于蓝,而青于蓝。

”这与韩愈《师说》中“,。

《师说》理解性默写及答案《师说》是唐代文学家韩愈创作的一篇议论文。

此文抨击当时“士大夫之族”耻于从师的错误观念,倡导从师而学的风气,具有重要的现实意义。

以下是关于《师说》的理解性默写及答案。

1、古之学者必有师。

师者,_____。

答案:所以传道受业解惑也解析:开篇点出老师的职责是“传道受业解惑”,强调了老师的重要性。

2、人非生而知之者,_____?答案:孰能无惑解析:指出人不是生来就什么都懂的,都会有疑惑,从而引出从师学习的必要性。

3、惑而不从师,_____,终不解矣。

答案:其为惑也解析:说明有了疑惑却不向老师请教,疑惑就始终不能解决。

4、生乎吾前,_____,吾从而师之。

答案:其闻道也固先乎吾解析:强调只要对方懂得道理比自己早,就应该向他学习。

5、生乎吾后,_____,吾从而师之。

答案:其闻道也亦先乎吾解析:不论出生先后,只要懂得道理早于自己,都要以之为师。

6、吾师道也,_____?答案:夫庸知其年之先后生于吾乎解析:表达了从师学习不应考虑年龄的差异。

7、是故无贵无贱,无长无少,_____,师之所存也。

答案:道之所存解析:再次强调从师的标准是“道”,而不是身份和年龄。

8、嗟乎!_____!欲人之无惑也难矣!答案:师道之不传也久矣解析:感慨从师的风尚不流传已经很久了,突出恢复师道的紧迫性。

9、古之圣人,其出人也远矣,_____;今之众人,其下圣人也亦远矣,_____。

答案:犹且从师而问焉而耻学于师解析:通过对比古之圣人与今之众人对待从师的不同态度,批判今人的不从师。

10、爱其子,_____;于其身也,_____,惑矣。

答案:择师而教之则耻师焉解析:批评那些在教育孩子时重视选择老师,自己却耻于从师的人。

11、彼童子之师,授之书而习其句读者,_____。

答案:非吾所谓传其道解其惑者也解析:指出启蒙老师只是教孩子读书断句,并非真正传授道理、解决疑惑的老师。

12、句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,_____,吾未见其明也。