复调基础

- 格式:ppt

- 大小:1.67 MB

- 文档页数:137

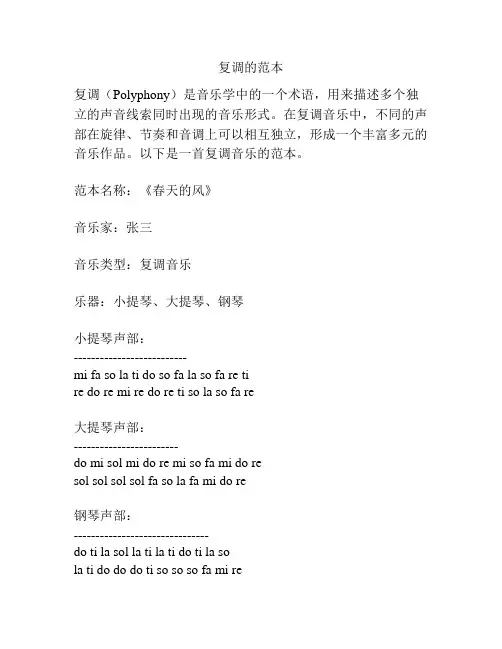

复调的范本复调(Polyphony)是音乐学中的一个术语,用来描述多个独立的声音线索同时出现的音乐形式。

在复调音乐中,不同的声部在旋律、节奏和音调上可以相互独立,形成一个丰富多元的音乐作品。

以下是一首复调音乐的范本。

范本名称:《春天的风》音乐家:张三音乐类型:复调音乐乐器:小提琴、大提琴、钢琴小提琴声部:--------------------------mi fa so la ti do so fa la so fa re tire do re mi re do re ti so la so fa re大提琴声部:------------------------do mi sol mi do re mi so fa mi do resol sol sol sol fa so la fa mi do re钢琴声部:-------------------------------do ti la sol la ti la ti do ti la sola ti do do do ti so so so fa mi re这首曲子以春天的轻风为主题,通过小提琴、大提琴和钢琴的复调演奏来表达。

小提琴首先出现,奏出一段快节奏的旋律,以它独特的音色为整个乐曲增添了一种活力。

大提琴在小提琴弹奏完毕后加入,以低沉的音色和稳定的节奏形成对比,营造出一种宏伟壮丽的氛围。

钢琴起初以简单的音符负责伴奏,给整个曲子提供了一个坚实的基础。

乐曲开始时,小提琴吹奏出一系列高音音符,像是春天轻柔的微风轻抚着我们的脸颊。

接着,大提琴跟随着小提琴的旋律,以低沉而稳定的音符补充了整个乐曲的基调。

钢琴以简单的连续音符作为伴奏,负责维持整个乐曲的节奏。

整首曲子一直延续这种复调的形式,通过不同乐器之间的和声和旋律相互独立而又相互协调,使整个乐曲更加富有层次感和丰满度。

在乐曲的高潮部分,小提琴和大提琴以不断升高的音调并随即降低的音调跳跃出一段激情四溢的旋律,钢琴则加入了一系列快速的琶音,营造出一种舒适而兴奋的氛围。

基本乐理基本知识基本乐理基础知识(一)基础知识一、基础知识基本乐理的基础知识是作曲家创作乐曲,也象文学家写诗歌、小说一样,有一套表情达意的体系,那就是音乐语言。

音乐语言包括很多要素:旋律、节奏、节拍、速度、力度、音区、音色、和声、复调、调式、调性等。

一首音乐作品的思想内容和艺术美,要通过多种要素才能表现出来。

【旋律】又称曲调,它是按照一定的高低、长短和强弱关系而组成的音的线条。

它是塑造音乐形象最主要的手段,是音乐的灵魂。

【节奏】各音在进行时的长短关系和强弱关系。

由于不同高低的音同时也是不同长短和不同强弱的音,因此旋律中必须包括节奏这一要素。

【节拍】强拍和弱拍的均匀的交替。

节拍有多种不同的组合方式,叫?quot;拍子'',正常的节奏是按照一定的拍子而进行的。

【速度】快慢的程度。

为使音乐准确地表达出所要表现的思想感情,必须使作品按一定的速度演唱或演奏。

【力度】强弱的程度。

音的强弱变化对音乐形象的塑造也起着很重要的作用。

【音区】音的高低范围。

不同音区的音在表达思想感情时各有不同的功能和特点。

【音色】不同人声、不同乐器及不同组合的音响上的特色。

通过音色的对比和变化,可以丰富和加强音乐的表现力。

【和声】两个以上的音按一定规律同时结合。

和弦进行的强和弱、稳定与不稳定、协和与不协和,以及不稳定、不协和和弦对稳定、协和和弦的倾向性,构成了和声的功能体系。

和声的功能作用,直接影响到力度的强弱、节奏的松紧和动力的大小。

此外,和声的音响效果还有明暗的区别和疏密浓淡之分,从而使和声具有渲染色彩的作用。

【复调】两个或几个旋律的同时结合。

不同旋律的同时结合叫做对比复调,同一旋律隔开一定肘间的先后模仿称为模仿复调。

运用复调手法,可以丰富音乐形象,加强音乐发展的气势和声部的独立性,造成前呼后应、此起彼落的效果。

【调式】从音乐作品的旋律与和声中所用的高低不同的音归纳出来的音列。

这些音互相联系并保持着一定的倾向性。

复调分类法

你好,简述复调分类法,分类⑴用对比方法所写的复调音乐称“对位

音乐”,简称“对位”,即对位式的复调音乐。

如钢琴独奏曲《牧童短笛》;⑵以模仿的方式为基础所写的复调音乐,通称“卡农”,即二部、

三部、四部的轮唱或轮奏。

如《黄河大合唱》中的四部轮唱曲《保卫黄河》;德国作曲家,管风琴大师帕赫贝尔(JohannPachelbel,1653-1706)脍炙人口的《D大调卡农》。

⑶用衬托的方法所写的复调音乐,称“支声

复调”或“衬腔式复调”。

在民族民间音乐中,常用衬托、填充、呼应、

加花等手法,使音乐更为丰富多彩。

最著名的作品集是巴赫的《赋格的艺术》,这套作品可以称为赋格曲的圣经。

我国的作品有侗族民歌《向阳花

开朵朵红》,女声二重唱《遵义会议放光辉》等。

简述9世纪末到12世纪复调音乐的发展线索。

9世纪末至12世纪的时期,伴随着上帝的祝福和地球上层变化的迅速发展,音乐也得到了持续的改良和进步。

同时,复调音乐也出现了,它极大地改变了人们对音乐的认知和审美。

下面,我将详述9世纪末至12世纪复调音乐的发展线索。

首先,9世纪末的时候,教会的复调音乐开始发展起来。

当时的作曲家在复调的基础上,将原本的单声部音乐改良成双声部音乐。

他们使用丰富的音程来表现交错的和声,以丰富的有机的组织之间的声音,他们使用的技巧的节奏的变化一直是有趣的变化,最终形成了固定的歌曲形式。

其次,10世纪中叶,教会音乐出现了较大的发展,复调音乐也得到了较大的推广。

那时,作曲家和歌手们给音乐结构更多的可能性,而复调音乐也使整个音乐变得更加多元。

他们充分发挥了他们的创造力,把自己的想法融入音乐之中,使音乐变得更有表现力,而且更有趣。

此外,11世纪到12世纪也是复调音乐发展的时期。

作曲家们开始使用三声部和多声部来表现和声,而不是以往的双声部;他们开始使用复调和声,将不同的声部按照一定的时间比例环绕在一起,从而创造出更加复杂而有趣的声音;他们还开始使用四声部和五声部,将不同声部的和声加入到曲中,使音乐变得更加复杂,更有层次感。

最后,复调音乐的发展也使人们的审美发生了变化。

早期的音乐是简单的,以单声部音乐为主,而复调音乐的出现使人们能够容纳更多的音乐层次感,审美受到了极大的影响,使音乐变得更为复杂、更有趣。

从上述叙述可见,9世纪末至12世纪复调音乐发展了一条完整的线索,从开始发展复调音乐,到使用三声部和多声部来表现复调,再到使用四声部和五声部来表现复调,复调音乐在不断发展壮大。

这一发展也进一步改变了人们对音乐的审美,使音乐变得更加丰富,从而给世界各地的音乐发展带来了极大的推动力。

复调音乐在中世纪的发展复调音乐的发展可以追溯到中世纪早期的9世纪。

当时,基督教教堂的音乐主要是以一种称为单声部音乐的形式存在的,只有一个音乐声部在演奏。

但随着时间的推移,人们渐渐对这种形式感到不满足,于是开始追求更加复杂和多样化的音乐。

在10世纪,人们开始尝试在现有的音乐声部之间添加其他声部。

这种做法最早是在宗教歌曲中出现的,用来增强音乐的神圣感。

这些新声部往往是通过在原始旋律上加上音程来构成的,并且与原始声部在和声上有所区分。

11世纪末到12世纪初,复调音乐在欧洲的修道院和大教堂中迅速发展。

这一时期,人们开始更加深入地探索复调音乐的理论和实践,发展出了一些规则和原则来指导多声部音乐的创作和演奏。

其中最重要的是八度和第五度的声乐规律,这些规律为后来的复调音乐提供了重要的基础。

在12世纪晚期,著名的音乐家和教堂官员即延后会议和阿奎纳的亨利二世在欧洲音乐史上扮演了重要的角色。

他们的工作推动了复调音乐的进一步发展,并对后来的音乐理论和实践产生了深远的影响。

他们提出了一些新的概念,如各声部之间的音程和和弦,并在复调音乐中引入了一些新的技巧和装饰。

13世纪,复调音乐在欧洲的大教堂中达到了巅峰。

一些著名的音乐家,如法国的阿诺那和潘松等,开始创作更加复杂和富有变化的复调音乐。

他们的作品结构严谨,和声丰富,旋律动听,成为了中世纪音乐的经典之作。

在14世纪,随着文艺复兴运动的兴起,复调音乐逐渐被新的音乐形式所取代,如更加个人和表达主义的音乐。

然而,复调音乐的发展仍然对后来的音乐产生了深远的影响,奠定了西方古典音乐的基础。

总的来说,中世纪的复调音乐在不断的试验和创新中发展起来,并成为了世界上最重要的音乐形式之一、在复调音乐的发展过程中,许多学者、音乐家和宗教领袖都发挥了重要作用,他们的努力和贡献推动了中世纪音乐的发展。

虽然复调音乐在后来被其他音乐形式所取代,但它仍然留下了深远的影响,并成为西方音乐史上的重要里程碑。

复调音乐发展历程

在古代音乐中,复调音乐并不常见。

然而,随着时间的推移,人们开始对多声部组织的音乐形式感兴趣。

14世纪,平均律体系的发展为复调音乐打下了基础。

在这个

时期,音乐家开始使用不同的声部独立演奏不同的旋律,从而创造出复调效果。

15世纪,文艺复兴时期,复调音乐经历了进一步的发展。

音

乐家们开始使用更多的声部,创作更加复杂的音乐作品。

同时,他们还开始使用富有和声效果的和弦。

16世纪,巴洛克音乐时期,复调音乐达到了巅峰。

巴洛克时

期的音乐家们对复调技巧有了更深入的研究,创造出了许多复杂的音乐作品。

同时,他们还开创了巴洛克式的装饰性演奏风格,使复调音乐更加富有表现力。

18世纪,古典音乐时期,复调音乐逐渐被更注重旋律和和声

的音乐风格所取代。

古典音乐时期的作曲家们仍然使用复调技巧,但更注重简洁明快的旋律和谐美的和声。

19世纪末至20世纪初,印象派音乐运动的出现使复调音乐再

次受到重视。

印象派音乐家们尝试创造出更加自由和复杂的音乐形式,其中包括了一些复调音乐的元素。

现代音乐中,复调音乐仍然被广泛使用。

许多作曲家在他们的音乐作品中使用不同的声部并行进行的技巧,创造出复调音乐

的效果。

总的来说,复调音乐的发展历程中充满了创新与变革。

从古代音乐到现代音乐,复调音乐一直是音乐创作中不可或缺的一部分。

它为音乐带来了更加丰富的层次和表现力,使音乐作品更加丰富多样。

鲁迅第一人称小说的复调问题一、本文概述本文旨在探讨鲁迅第一人称小说的复调问题。

复调,作为一种叙事技巧,指的是在单一叙述声音中融入多种不同的声音、视角和立场,从而创造出丰富的文本层次和深度。

在鲁迅的第一人称小说中,复调现象尤为显著,这些作品不仅展示了鲁迅个人独特的思想情感和观察视角,还通过巧妙的叙事手法,展现了更为广阔的社会历史背景和文化内涵。

本文首先对鲁迅的第一人称小说进行简要概述,分析其在中国现代文学史上的地位和影响。

接着,通过文本细读和对比分析,揭示鲁迅第一人称小说中的复调现象及其具体表现。

在此基础上,探讨鲁迅如何运用复调叙事技巧,表达对社会现实的深刻反思和对人性的深入挖掘。

总结鲁迅第一人称小说复调问题的意义和价值,以及对中国现代小说叙事艺术的影响和启示。

通过对鲁迅第一人称小说复调问题的研究,我们不仅可以更好地理解鲁迅作品的艺术魅力,还能深入探究中国现代小说叙事艺术的发展历程和变革趋势。

这一研究也有助于我们认识和理解鲁迅作为一位伟大文学家和思想家在中国现代文化史上的重要地位和影响。

二、鲁迅第一人称小说的特点鲁迅的第一人称小说具有鲜明的个人色彩和深刻的社会内涵。

他巧妙地运用第一人称的叙述方式,使得作品在展现个体经验的也折射出了广泛的社会问题。

这些小说中的“我”既是故事的叙述者,也是故事的参与者,甚至是故事的受害者。

通过“我”的视角,读者可以深入人物的内心世界,感受他们的喜怒哀乐,体验他们的悲欢离合。

鲁迅的第一人称小说常常带有自传性质,这使得他的作品更加真实可信,也更具感染力。

他通过“我”的经历和感受,揭示了社会的黑暗面和人性的复杂性。

这些小说中的“我”常常处在社会的底层,遭受着各种压迫和剥削,他们的遭遇反映了当时社会的普遍问题。

鲁迅的第一人称小说还常常采用内心独白的方式,通过“我”的内心活动来展现人物的性格和思想。

这种手法使得作品更具深度和广度,也使得人物更加立体生动。

通过“我”的内心独白,读者可以更加深入地理解人物的内心世界,感受他们的痛苦和挣扎。

双排键演奏巴赫复调作品应遵循的几点原则本文简要介绍了巴洛克、复调、双排键等专业名词,以高继勇老师改编自巴赫BWV626双排键作品为例,以演奏者角度在理性分析乐曲结构、如何正确划分声部、演奏与演唱、编排正确的指法、脚法、换音色方面进行了比较细致的阐述。

一、巴洛克时期及复调音乐1.巴洛克(Baroque)是继文艺复兴后,于17世纪风行于欧洲的一种典型艺术风格。

以气势雄伟、大气磅礴、豪华壮观、大手笔等特点著称。

流行范围涉及建筑、音乐、文学、美术等各个方面。

音乐上的巴洛克时期(1600年―1750年)是西方音乐史上的重要时期。

创作特点以动力充沛、气势宏伟、细节雕饰、情感夸张、崇尚理性为主。

此时期的器乐作品多以复调音乐为主,在和声、曲式方面也与其他时期的主调作品大相径庭。

2.复调音乐:通俗地说,一部作品含有两个以上的旋律,而各旋律之间的地位是平等而不是从属关系,这种织体的音乐就是复调音乐。

二、巴赫约翰・塞巴斯蒂安・巴赫(1685年―1750年)是巴洛克时期德国作曲家、管风琴家。

因其在音乐史上的伟大成就被后人称为“音乐之父”。

巴赫的作品体裁多种多样,比如,键盘乐器就包括:舞曲、前奏曲、赋格曲、创意曲等。

巴赫的作品浩如烟海,意在赞颂上帝,比较深沉、内在、广阔、悲壮。

他的作品完全超越了音乐感性的阶段,其严谨程度完全体现着一个作曲家伟大的哲学思维和数学思维。

三、双排键双排键学名电子管风琴,演奏方式与管风琴相似。

两排手键盘和一排脚键盘的同时应用提高了这件多声部乐器的表现力,对于乐手演奏三个以上声部的作品,其手指应该具备的技术程度来说,并不是人们通常想象的那么遥不可及。

双排键在保留了管风琴的演奏方式之外,成功应用了电子琴及合成器制作方面的电子技术,大大强大了乐器的功能。

如果编曲者能将乐器功能应用得恰到好处,那么双排键这件神奇的乐器完全可以模拟出各种意想不到复杂的声响。

比如:交响乐、流行乐、电声乐、爵士乐、影视作品等等,当然都是演奏者一人完成。

对比式复调对比要素的特征 一、什么是对比式复调? 大家都知道,音乐有很多种风格、很多种表现手法。有些音乐听起来特别的和谐,好像一切都在平稳地流动,仿佛一潭死水;而有些音乐则像是潮水拍打礁石,节奏快,旋律复杂,给人一种瞬间被吞噬的感觉。对比式复调就是其中一种能让你有这种“被吞噬”感觉的手法。 “复调”顾名思义,就是在一段音乐里有两种或者更多的旋律并行在一起。不同的旋律有不同的节奏、音高,甚至气氛,但它们在同一个时间里共同演奏,形成了一种对比和冲突。而“对比”呢,就是这些旋律之间的不同,时而温柔,时而激烈。对比式复调在音乐中制造了强烈的张力,给人一种既有层次又有节奏感的感受。 比如,有时候一段旋律听起来节奏轻快、明亮,另一段旋律却是慢悠悠的,给人一种不一样的情绪。它们相互对比,却又不完全分离,仿佛是两个人在同一场景里说着不同的话,却又能够彼此呼应。简而言之,就是把两种完全不同的东西混在一起,制造出一个既冲突又和谐的整体。 二、对比式复调的表现特点 1.旋律的对比 你能想象一下,两个人用不同的语气在说话的场景吗?一个急促,另一个缓慢。对比式复调中的旋律就是这种感觉,两个旋律在同一个时刻出现,有时一个非常活泼,另一个则显得沉稳。这种对比在音乐中非常典型,可能一个旋律一直在不断上升,而另一个旋律则在不断下降。甚至有时你可能会听到两条旋律一前一后,一起展开,互相对立,但又恰到好处地交织在一起。 2.节奏的对比 说到节奏,大家一定很容易联想到快节奏的摇滚或者慢节奏的抒情曲。对比式复调中的节奏对比也是非常明显的。一个乐句可能是快节奏的跳跃感,给人一种不安定的情绪,而另一个乐句则是慢节奏的、悠闲的,仿佛在告诉你要冷静下来。这种节奏上的对比让人有一种“撞击感”,就像是一场速度与缓慢的对话,时而狂躁,时而平静,带给人强烈的心灵冲击。 3.和声的对比 说到和声,简单来说就是不同音符的组合。对比式复调中的和声对比通常让人觉得很有层次感。一部分旋律可能是用很简单的和声进行的,听起来像是单纯的背景音,给人一种基础感;而另一部分旋律则可能用一些复杂的和声,营造出一种丰富的感觉,好像有几个人在不同的音调里互相争论。这种和声上的差异性,既能增强旋律的立体感,又能让整个音乐呈现出一种多变的氛围。 三、对比式复调的情感表现 1.冲突与和谐的结合 说到音乐,最打动人的往往不是单一的旋律,而是不同旋律的碰撞。对比式复调的魅力就在于它把冲突与和谐巧妙结合在了一起。一方面,旋律、节奏和和声的对比让你听到的是一场“角力赛”,两种力量互相抗衡;但另一方面,最终它们又能和谐地融为一体,形成一个完整的音乐世界。这种从冲突到和谐的过渡,不仅能带给人紧张感,还能让人产生情感的共鸣。你会发现,即使是两种截然不同的情感,在对比式复调的表现下,最后也能达到一种微妙的平衡。 2.情绪的反转与转折 对比式复调中的情感反转非常明显,像是坐过山车一样。它可能一开始给你一种明快、欢乐的感觉,但很快就会带给你一种深沉、忧伤的情绪波动。就像你和朋友聊天,原本大家都很高兴,可突然一个话题让大家都陷入沉思,这种情绪上的反转,也正是对比式复调带给人最强烈的魅力之一。它通过不断地变化,让你无法预测接下来会发生什么,就像生活中的突如其来的变化,令人既兴奋又有点儿小紧张。 3.对比带来的层次感 对比式复调的情感层次是非常丰富的。你看,两个不同的旋律在同一个时刻出现,一个可能让你想起轻快的晨光,另一个则像是午后的阴影。它们在同一个时间段共存,让你在情感的起伏中感受到一种错综复杂的美。就像是一幅画中同时存在明亮和阴暗的部分,虽然对立,却因为并存而更具深度和张力。通过这些层次感的变化,音乐的情感也变得更加丰满和立体。 四、总结 听完这些是不是有点儿想要去听几首对比式复调的音乐了?对比式复调其实就是那种既能让你感受到冲突,又能带给你和谐感的音乐风格。它通过旋律、节奏、和声的不同对比,把两种或多种情感、状态巧妙地融合在一起,既让你觉得耳目一新,又能让你在情感的起伏中得到一种深刻的共鸣。它不只是听觉上的享受,更是心灵上的震撼。希望你以后听音乐时能多留意一下这些巧妙的对比,说不定你会发现更多不一样的美妙之处!

早期复调⾳乐的形成与发展早期复调⾳乐的形成与发展第⼀节早期的复调⾳乐⼀、奥尔加农(organum)9世纪初,最早出现的复调⾳乐类型是奥尔加农(organum),它以格⾥⾼利圣咏为基础,在其旋律的上加⼊新的旋律(声部)的复调形式,也多半是即兴演唱。

可分四种类型:1、平⾏奥尔加农(⽉亮⾛,我也⾛):在已有的圣咏旋律的下⽅加⼊相距四度或五度的平⾏声部,(图),看教材谱例13,上⾯的主声部是圣咏旋律,下⾯附加旋律称为奥尔加农声部,是平⾏五度进⾏。

它还有复合的形式,就在两个声部各⾃叠置⼋度,看谱例14。

德彪西擅⽤这种古⾳程,突出中空效果,作为⼀种和声上的⾊彩(中古调式)。

平⾏奥尔加农的变化形式,看谱例15,同度到四度再到同度。

2、另外⼀种,变化更为⾃由的奥尔加农,旋律进⾏有平⾏,斜⾏,盛⾏于11世纪,(图),在规多的论著中有提到,反向、斜向增多,出现声部交错。

11世纪两本复调⼿稿抄本《温彻斯特附加段圣咏集》,保留了丰富的奥尔加农,以纽姆符号记录。

⾳程结合以⼋度、五度和四度为主。

3、12世纪初,奥尔加农产⽣新的变化,附加的奥尔加农声部从下⽅移到上⽅,并逐渐向华丽、流动性、装饰性发展,从⽽形成华丽奥尔加农(图),在西班⽛的孔波斯特拉修道院和法国利摩⽇(莫《图画展览会》——<利摩⽇市场>)的玛夏尔修道院的⼀些⼿稿中有这种风格的奥尔加农出现。

有此可以看出,原来是圣咏曲调已发⽣了变化,⾳变得长了,曲调已不⼗分明显,仅有衬托的作⽤。

从这时开始,复调⾳乐中使⽤的圣咏曲调开始称为tenor,持续声部或定旋律(14世纪),它犹如⼤树的根,使⾳乐扎于宗教中,其枝叶的⽣长都从根部吸收营养(TSDT的功能进⾏,终究要回到主和弦),它作为低声部,是⾳乐的基础。

4、有量奥尔加农要从节奏模式的产⽣说起,在记谱法发展中,⾳⾼明确之后,节奏才开始被⼈所注意,也是由于复调⾳乐出现的要求,多声部在⼀起结合就需要明确的节奏步调来控制。

复调音乐发展历程复调音乐是指同时出现两个或更多个不同的声部,在音乐中形成和声关系。

它是中世纪音乐发展的重要阶段,也是西方古典音乐的基础。

下面将为大家介绍复调音乐的发展历程。

复调音乐的起源可以追溯到中世纪。

中世纪的宗教音乐以格雷戈里圣咏为主,属于一种单声部的音乐形式。

然而,随着时间的推移,人们开始尝试在音乐中添加一些简单的和声。

11世纪,法国的一位音乐学家勒奈澄清了调性法则,并为复调音乐的发展奠定了基础。

14世纪的复调音乐中,人们开始使用更多的声部,并尝试在声部之间创造更复杂的和声。

这一时期的音乐史称为“音乐的工艺时代”,因为人们开始使用音乐理论来组织他们的音乐,并创作出更复杂的和声部分。

在这个时期,出现了一种叫做“伊氏合唱团”的音乐形式,它将两个以上的声部逐渐整合到一起,形成了一个具有独立意识的整体。

然而,真正标志复调音乐发展的是15世纪的文艺复兴时期。

在这个时期,乐曲的复杂性和表现力达到了新的高度。

意大利的音乐家杜法伊提出了一种全新的音乐体系,称为“温暖调性”。

这种音乐体系使用了七个音阶,并且在和声的基础上增加了对位法,使得复调音乐的和声更加丰富多样。

意大利的合唱团和教堂音乐开始在欧洲各地流行,为复调音乐的发展做出了巨大贡献。

巴洛克时期是复调音乐的黄金时代。

在17世纪和18世纪的欧洲,复调音乐达到了巅峰。

这一时期的音乐作品以巴赫、亨德尔和维瓦尔第等大师的作品为代表。

复调音乐的和声变得更为复杂和精细,音乐结构也更加完善。

巴洛克时期的复调音乐用声部之间的对位关系来丰富音乐的表现力,并采用了更多的装饰和变化,使得音乐更加华丽动人。

然而,随着巴洛克音乐的逐渐衰落,复调音乐也开始受到挑战。

古典主义时期的音乐家开始探索新的音乐形式,如交响曲和协奏曲。

这些音乐形式更加关注旋律和结构,而不是和声的复杂性。

复调音乐逐渐让位给新的音乐形式,如浪漫主义时期的交响曲和歌剧。

尽管如此,复调音乐的影响仍然深远。

它为西方古典音乐的发展奠定了基础,并影响了今天的音乐创作。

绪论一、旋律、单声部音乐与多声音乐旋律是表现音乐形象的重要因素。

用独唱或独奏来表现一个单旋律,是一种单声部陈述手法。

这样的乐曲称为单声音乐。

齐唱齐奏的乐曲,也属于单声音乐。

若是除了这一单旋律外,还需以各种方式加入其它乐音,则称为多声部陈述手法,这样的乐曲,归入多声音乐的范畴。

从多声音乐的陈述方式上来看,手法是非常多样的。

二、多声手法1、支声手法在多声音乐中,尤其是民族民间多声音乐中,由两个或更多声部在演唱(奏)同一旋律时,将这个旋律在各个声部中作不同的变化。

因之,它们合起来的影响,已再不是简单的齐唱,而发生了质变,较之原来的单旋律,更加丰富,好似浮雕从平板的画面上凸现起来一样,增强了立体感。

这种由一个旋律变奏分支而成的多声部陈述的方式,称为支声手法。

在支声手法中,所有的声部同时表达同一音乐形象。

或者具体的说:所有的声部都同时演奏同一旋律的不同变体。

2、主调手法当只有一个主要旋律在某声部中进行时,另外安排一些次要的声部来伴随,扶持这个主要音乐形象,称为主调手法。

根据次要声部的陪衬方式,可分为两种类型:(一)和声手法:即这些次要声部的节奏和主要旋律基本一致,形成一个个的和弦连接,仅以和声的功能序进和音响色彩陪衬主要旋律。

(二)织体手法:将那些次要的声部,用或疏或密的节奏,取各式各样的音型,形成各种织体写法的伴奏或伴唱,来烘托主要旋律。

3、复调手法复调音乐(polyphony music)是——主调音乐的对称。

多声部音乐的一种,旧称对位。

几个具有独立意义的旋律性声部,在运动中同时结合在一起,构成丰富多样的织体形式,这种各自具有独立旋律意义的多声部音乐,称为复调。

复调音乐与主调音乐相对应,是作曲技术理论研究中的两个重要范畴。

复调可以作为一种表现手法,广泛地应用于各类音乐作品之中。

复调还可以作为一种音乐体裁而独立地构成乐曲,如:“卡农曲”、“赋格曲”、“帕萨卡利亚”等、,都是复调音乐具有代表性的体裁形式。